Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MANA-Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Reise-Lesebuch

- Sprache: Deutsch

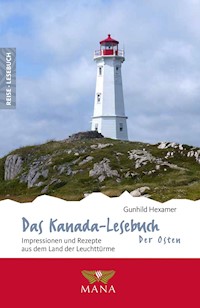

Der Osten Kanadas hat sich für Reisende auf der ganzen Welt längst zum Sehnsuchtsziel entwickelt. Hier entfaltet die Natur ihre unbändige Kraft, die sich in tosenden Wasserfällen, gigantischen Seen und schroffen Küstenformationen manifestiert. Während Toronto, die Niagarafälle und Québec auf der Bucketlist jedes Kanada-Reisenden stehen dürften, haben die östlichen Provinzen des gigantischen Landes im hohen Norden aber noch eine Vielzahl weiterer Highlights zu bieten, wie den malerischen Killarney Provincial Park, das farbenfrohe Neufundland oder das Fischerparadies Avalon. Gunhild Hexamer verflechtet ihre Reiseerlebnisse geschickt mit spannenden Geschichten aus der Vergangenheit und präsentiert so all die verschiedenen Facetten, die den Osten Kanadas so einzigartig machen. Beeindruckende Bilder und mehr als 20 authentische Rezepte zum Nachkochen machen dieses Kanada-Lesebuch zu einem unvergleichlichen Lesevergnügen und lassen garantiert Fernweh aufkommen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gunhild Hexamer

Das Kanada-Lesebuch

Der Osten

Impressionen und Rezepte aus dem Land der Leuchttürme

Inhalt

Die Reise beginnt

Torontos Wahrzeichen – CN Tower und Yonge Street

Scalloped Potatoes – überbackene Kartoffeln

Life of a Lumberjack – die Holzfäller im Algonquin Park

Lumberjack Breakfast – Holzfällerfrühstück

Maid of the Mist – die Niagarafälle

Niagara Gold Crunch – gegrilltes Käse-Sandwich

Zum Malen schön – der Killarney Provincial Park und die Group of Seven

Sweet Potato Dip – Süßkartoffeldip

Ein kanadisches Allround-Talent – das Kanu

Grilled Pears with Maple Cream – gegrillte Birnen mit Ahornsirupcreme

Das Haus am Parc du Portugal – Leonard Cohen in Montréal

Montréal Bagels

Pelze, Papier und Poesie –die Stadt Trois-Rivières

Poutine au homard – Poutine mit Hummer

Der Gouverneur wird zornig – das Château Frontenac in Québec

Tourtière – Fleischpastete

Ein Traum am Rande des Kontinents – die Gaspésie

Pemmican – Reiseproviant nach indianischer Art

Das süße Gold der Wälder – Ahornsirup

Pouding Chômeur – Pudding der Arbeitslosen

Wo die Flüsse rückwärts fließen –die Bay of Fundy

Glazed Salmon with Tomato Relish – glasierter Lachs mit Tomatenchutney

Vertreibung aus dem Paradies – die Geschichte der Akadier

Salt Cod Beignets – frittierte Kabeljau-Bällchen

Süße Versuchung – die Ganong Chocolate Factory in St. Stephen

Christmas Brownies

Die Toten der Titanic – Grabsteine in Halifax

Halifax Donair – Döner aus Halifax

Komm doch mal zum Tee vorbei! – Die Sängerin Rita MacNeil

Pumpkin and Ginger Snap Cheesecake – Ingwer-Kürbis-Käsekuchen

Geburtshelfer der Konföderation – Prince Edward Island

Potato Salad – Kartoffelsalat

Das Mädchen mit den roten Haaren – Anne of Green Gables

Potato and Leek Soup – Kartoffel-Lauch-Suppe

Die Insel der Farben – Neufundland wird entdeckt

Bonavista Stuffed Mussels – gefüllte Muscheln von der Bonavista-Halbinsel

Boote voller Kabeljau – die Kolonie von Avalon

Cod au Gratin – Kabeljau-Gratin

Helles Licht in dunklen Zeiten – Gander und der 11. September 2001

Newfoundland Date Crumbles – Dattelstreuselkuchen

Kunst statt Fischfang – neue Wege für Fogo Island

Partridgeberry Scones – Preiselbeer-Scones

Das letzte Wort

Danksagung

Die Reise beginnt

Ein riesiges Land im hohen Norden, einsam und menschenleer, mit endlosen Wäldern, wo sich Elch und Bär ganz ungestört gute Nacht sagen können. Wo schroffe Berggipfel gen Himmel streben und schäumende Wasserfälle sich in die Täler ergießen. Wo Schnee und Eis die Landschaft für Monate in den Winterschlaf schicken. Das, so dachten wir, ist Kanada.

Wir waren kreuz und quer durch die Neuenglandstaaten gerollt, und oben in Maine kamen wir auf die Idee, einen Abstecher in das große unbekannte Land zu machen. Und so fuhren wir über gewundene Nebenstraßen stetig Richtung Nordwesten bis zu einem Grenzübergang mitten im Nirgendwo, abseits jeder größeren Stadt. Ein junger, schlaksiger Zöllner bequemte sich aus der Grenzstation, schlurfte zu unserem Auto hinüber und begann mit genervtem Gesichtsausdruck die Pässe durchzublättern, die wir ihm hinhielten. Der arme Kerl wirkte unendlich gelangweilt, vermutlich hatten sie ihn in diese Einöde strafversetzt. Wir stellten ihm noch eine Frage, er antwortete kurz angebunden und schnippisch.

So verlief unsere erste Begegnung mit Kanada. Wir dachten damals: Sind die Leute hier alle so unfreundlich? Doch der Zöllner blieb eine Ausnahme. Überall, wo wir hinkamen, trafen wir auf freundliche und hilfsbereite Menschen, die uns das Gefühl gaben, in ihrem Land willkommen zu sein.

Wir fuhren weiter immer geradeaus, quer durch die Provinz Québec und bis nach Lévis, wo wir uns ein kleines Apartment mieteten. Die Aussicht von dort war grandios: Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, wo sich die Altstadt von Québec ausbreitet, erblickten wir ein französisch anmutendes Schloss mit vielen Türmen, das Château Frontenac. Majestätisch und lieblich zugleich thronte es auf dem steilen Ufer über dem Sankt-Lorenz-Strom.

Wir staunten: Auch das also gehörte zu Kanada! Uns wurde klar, wie wenig wir von diesem Land wussten. Die Tage in Québec weckten in uns Neugier und eine große Sehnsucht, und seitdem kommen auf der Landkarte, die bei uns zu Hause hängt, Jahr für Jahr neue Nädelchen hinzu, die anzeigen: Wir waren hier ... und da ... und dort ...

Wir, das sind Peter, mein langjähriger Reisegefährte und Ehemann, und ich. Peter ist das Organisationstalent. Er kümmert sich unterwegs darum, dass alles klappt und nichts schiefgeht. Ich hingegen steuere Wissen und Beobachtungen bei, sehe täglich kleine und große Wunder („Da, guck doch mal – ist das nicht sagenhaft schön?“ – „Ja-ha, ich meine, das hättest du vor einer Minute schon mal gesagt.“) und sorge dafür, dass unsere Fahrt eine einmalige, unvergessliche Entdeckungsreise wird.

Die Geografie haben wir inzwischen sortiert: Die schroffen Berggipfel gehören in den Westen Kanadas. Im Osten dagegen dominiert die geologische Formation des Kanadischen Schildes, dessen Landschaften sich in Wellen kräuseln und zu Hügelketten aufwerfen, aber keine größeren Erhebungen aufweisen. Im Süden und Westen geht der Kanadische Schild in die Ebenen um den Sankt-Lorenz-Strom und die Großen Seen über.

Hohe Berge sind also im Osten nicht zu finden, doch die Natur gleicht diesen Mangel mit anderen Ideen wieder aus. So hat sie das Land von oben bis unten mit Seen gesprenkelt, wie ein Maler, der das allgegenwärtige Grün auf seiner Leinwand mit reichlich blauen Tupfen in allen Größen auflockern wollte. Und ganz effektvoll hat sie Stufen und Abbruchkanten in die Landschaft gesetzt, Treppen wie für Riesen gemacht. Sie sind der Grund, warum es auch im Osten schäumende Wasserfälle gibt, Berühmtheiten wie die Niagarafälle in Ontario an der Grenze zu den USA oder den Chute Montmorency in Québec.

Kanada hat rund 35 Millionen Einwohner. Davon leben 80 Prozent auf einem 150 Kilometer breiten Streifen, der entlang der Grenze zu den USA verläuft. Mehr als die Hälfte wohnt im sogenannten Windsor-Québec-Korridor, der am südlichsten Zipfel Ontarios beginnt und mit der Stadt Québec endet. Je weiter man nach Norden gelangt, desto spärlicher wird die Besiedlung. Bis nur noch die Wildnis folgt, das Land der Bären und Elche.

Die Reise in diesem Buch startet in Ontario, der bei weitem bevölkerungsreichsten Provinz. An ihren Grenzen im Süden plätschern die Wellen von gleich vier der fünf Großen Seen – Lake Superior, Lake Huron, Lake Erie und Lake Ontario –, und der Sankt-Lorenz-Strom nimmt hier seinen Anfang. Die Menschen in Ontario sind liberal und weltoffen; in der Millionenstadt Toronto leben Einwanderer aus allen Ländern und Kulturen. Kaum hat man aber den städtischen Großraum Richtung Norden verlassen, fährt man durch eine wald- und seenreiche Landschaft, die bereits einen Vorgeschmack auf die kanadische Wildnis gibt.

Auch Kanadas Hauptstadt Ottawa befindet sich in Ontario – doch schon am äußersten Rand, denn die Provinz Québec liegt nur eine Brückenlänge entfernt. Hat man den Ottawa River überquert, hört man die Leute nur noch französisch sprechen. Umgeben von englischsprachigen Provinzen und Bundesstaaten, unternimmt die ehemalige Kolonie Neufrankreich alle Anstrengungen, das französische Erbe zu erhalten. Stolz verweist man darauf, dass Montréal, heute eine bunte und lebendige Metropole, zu den frühesten europäischen Siedlungen auf dem Kontinent gehört. Das Wirtschaftsleben der Provinz konzentriert sich weitgehend am Sankt-Lorenz-Strom, Ostkanadas Highway zum Atlantik.

Auf dem Land geht es eher verträumt und gemächlich zu. Als wir durch die Dörfer fuhren, fiel uns schon bald ein Spitzname für die Provinz ein: das heilige Land. Da ging es von Ste-Odile nach St-Anaclet, von Ste-Luce nach St-Donat – kein Dorf ohne seinen Schutzpatron. Den Heiligen sind die Kirchen gewidmet, die mit ihren spitzen, silberglänzenden Türmen aus Zinnblech über Häuser, Höfe und Schäfchen wachen.

An den südöstlichen Teil von Québec, die Gaspésie, schließen sich die Maritimes an, die kleinen Provinzen New Brunswick und Nova Scotia und das noch viel kleinere Prince Edward Island. Ein liebenswertes Reich von Halbinseln und Inseln mit unzähligen Buchten, Landzungen und Leuchttürmen. Bekannt ist die Bay of Fundy, wo die höchsten Gezeitenunterschiede der Welt gemessen werden. In den kleinen Häfen dümpeln Fischerboote, vor den Holzschuppen stapeln sich die Hummerfallen. Und im Miramichi River in New Brunswick stehen die Fliegenfischer und warten auf den ganz großen Fang, den atlantischen Lachs, für den der Fluss berühmt ist.

Mit überdimensionierten Skulpturen bringt man zum Ausdruck, was von Bedeutung ist: Shediac in New Brunswick nennt sich stolz „Lobster Capital of the World“ und hat im Stadtpark einen roten Riesenhummer aufgestellt, natürlich den größten der Welt. Im Hafen von Sydney, Nova Scotia, verweist die „world’s largest fiddle“, eine gigantische und sehr schön gebaute Geige, auf die keltische Musiktradition, die in der Provinz hochgehalten wird. Der Name Nova Scotia bedeutet Neuschottland. Und was hat Prince Edward Island zu bieten? Eine riesige braune Knolle, denn Kartoffeln sind der Exportschlager der Insel. Seit wir die dicke Knolle gesehen haben, fallen sie uns in jedem Supermarkt auf, die Papiersäcke mit den Kartoffeln aus „PEI“.

Kommt zu den Maritimes noch die Provinz Neufundland und Labrador hinzu, spricht man von den Atlantikprovinzen. Mit Neufundland, meiner Insel der Farben, wo die herrliche Natur und die bunten Holzhäuser um die Wette leuchten, endet die Reise in diesem Buch.

Wir aber werden immer wieder nach Kanada zurückkehren, um Neues zu entdecken. Und um vertraute alte Bekannte zu treffen, die uns schon so oft begleitet haben: der mächtige Sankt-Lorenz-Strom und die Großen Seen. Die unzähligen Leuchttürme, rot und weiß, an Ufern und Küsten. Der Trans-Canada Highway mit seinen Gedenktafeln für Kanadas großen Helden, den behinderten Marathonläufer Terry Fox. Das rote Ahornblatt auf weißem Grund, die kanadische Flagge. Und die Cafés von Tim Hortons, das Stammlokal der Kanadier, das noch in den abgelegensten Gegenden zuverlässig heißen Kaffee serviert.

Wenn unser Flieger aus Europa in Toronto landet, in Montréal, Halifax oder St. John’s, dann ist es für uns, als würden wir nach Hause kommen. Ein Glücksgefühl stellt sich ein: Wir sind wieder da!

Torontos Wahrzeichen – CN Tower und Yonge Street

Schon von weitem sehen wir den CN Tower, wie er sich schlank und elegant in den Himmel über Toronto reckt. Und dann stehen wir endlich oben auf der Aussichtsplattform. Unser Blick auf die schimmernde Fläche des Lake Ontario reicht endlos weit, bis zum Horizont in der Ferne, wo dunkles Wasserblau und helles Himmelsblau sich treffen. Schauen wir in die Tiefe, erscheinen uns die Wolkenkratzer der geschäftigen Stadt wie gedrungene Zwerge.

Der Fernsehturm ist das Wahrzeichen der Metropole, er gehört zu Toronto wie der Eiffelturm zu Paris. Durch ihn erhält das Stadtpanorama ein unverwechselbares Gepräge, und die Bewohner lieben ihn. Gegen Ende der Bauzeit, als ein dafür angemieteter Hubschrauber die 44 Einzelteile der Antenne in luftige Höhen transportierte, da hatten die Leute ihren Turm bereits ins Herz geschlossen. Und seitdem bedeutet er ihnen ein Stück Heimat.

Vom Boden bis zur Antennenspitze misst der CN Tower 553 Meter. Sein Name weist auf die erste Eigentümerin des Towers hin, die staatliche Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway, kurz CN, die ihre unternehmerischen Finger gerne auch in andere Sparten steckte. Als sich jedoch die Schulden häuften, verkaufte CN den Fernsehturm an eine ebenfalls staatliche Immobilienfirma.

„Aber der Name muss bleiben“, sagten die Leute. „Wir haben uns schon so daran gewöhnt!“ Schließlich meinte ein findiger Mensch, der Turm gehöre doch im Grunde allen Kanadiern, also könne man ihn auch Canadian National Tower nennen, kurz: CN Tower. Eine perfekte Lösung!

Eröffnet wurde das Bauwerk im Oktober 1976. Eine spannende Jahreszahl, denn sie lädt zu einer kleinen Spielerei ein. Wir lassen die beiden mittleren Ziffern ihren Platz tauschen – und reisen geradewegs zurück in das Jahr 1796. Was passierte in jener Zeit?

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kamen die ersten weißen Siedler in die Gegend des heutigen Toronto. Und diese Pioniere stellten 1796 eine schnurgerade Straßenverbindung zwischen ihrer Siedlung und dem Lake Simcoe im Norden fertig. Die Vollendung der 48 Kilometer langen Strecke galt als so herausragende Leistung, dass man das Projekt später in die Liste der „Events of National Historic Significance“ aufnahm, der historischen Ereignisse von nationaler Bedeutung.

Man nannte die neue Verbindung Yonge Street, was einfach wie „Young Street“ ausgesprochen wird. Sie ist Torontos älteste Straße und auf ihre Art ein Wahrzeichen wie der CN Tower. Eine wichtige Verkehrs- und Geschäftsstraße, aber kein Prachtboulevard, über den man in Muße flanieren möchte. Wenn man sich überhaupt zu Fuß bewegt, dann zielstrebig, um irgendwo anzukommen.

Die Yonge Street hat alles miterlebt. Wie die Pferdekutschen mehr und mehr vom Automobil abgelöst wurden. Wie die ersten Straßenbahnen über die Schienen ratterten, anfangs von Pferden gezogen, dann elektrisch betrieben. Wie Menschen über Treppen in die Tiefe eilten, weil eine U-Bahn-Linie ihren Betrieb aufgenommen hatte, die erste von ganz Kanada.

Und wie viele Geschäftsinhaber hat die Yonge Street kommen und gehen sehen! Von den Kurzwarenhändlern, Schneidern oder Hutmachern, deren Schilder man auf alten Schwarzweißfotos sehen kann, steht schon längst keiner mehr hinter seiner Ladentheke. Dafür öffnete 1977 unter der Adresse 220 Yonge Street das Eaton Centre seine Pforten, das größte Einkaufszentrum von Ontario und das drittgrößte des Landes.

Dem frechen Nachbarn ist nicht zu trauen

Zurück zum Jahr 1796. Warum hat man von einer simplen Straße so viel Aufhebens gemacht? Die Yonge Street war zu jener Zeit nichts anderes als eine durch die Wildnis geschlagene Piste aus festgestampfter Erde, die sich bei anhaltendem Regen in Schlamm verwandelte.

Die Gründe für das Vorhaben waren in erster Linie strategischer Art. Zwanzig Jahre zuvor hatten sich dreizehn britische Kolonien von ihrem Mutterland losgesagt und die Vereinigten Staaten von Amerika gebildet. Die Bewohner der Provinz Upper Canada, dem südlichen Teil des heutigen Ontario, blieben hingegen weiterhin treue Untertanen des britischen Königs. Allerdings hockten jetzt die Abtrünnigen, diese Revoluzzer, in nächster Nachbarschaft hinter der Grenze, und wer wusste schon, was dieses freche neue Land im Schilde führte!

Dann, im Jahr 1793, brach zwischen Großbritannien und Frankreich Krieg aus. Im fernen Europa zwar, aber da die USA zu den Verbündeten Frankreichs gehörten, stand zu befürchten, dass die Amerikaner in Upper Canada einmarschierten, um den Briten eins auf die Mütze zu geben. Auf einmal war die Sicherheit der Provinz in akuter Gefahr. Der Vizegouverneur von Upper Canada, John Graves Simcoe, arbeitete umgehend eine Strategie aus.

„Schritt eins“, sagte er entschlossen zu seinen Mitarbeitern, „wir müssen unsere Hauptstadt verlegen.“

Die Provinzhauptstadt mit Namen Newark hatte bisher am südwestlichen Ufer des Lake Ontario vor sich hingeträumt, direkt an der Grenze zu den USA, dort, wo sich heute das Städtchen Niagara-on-the-Lake befindet.

Jetzt aber kam Hektik auf. Simcoe ließ ein paar Kisten mit Akten packen und auf Booten zum nordwestlichen Ufer des Sees transportieren. An einer geschützten Bucht mit einem natürlichen Hafen, der sich leicht verteidigen lassen würde, gründete Simcoe die zukünftige Hauptstadt. Er nannte sie York, nach dem englischen Duke of York and Albany. Dass sich aus dem winzigen Nest eines Tages die größte Stadt Kanadas entwickeln sollte, hätte sich zu diesem Zeitpunkt niemand vorstellen können.

„Schritt zwei“, kündigte der Vizegouverneur an, „wir werden einen sicheren Landweg zum Lake Huron finden und ausbauen.“

Warum war das unbedingt notwendig? In der Provinz existierten außerhalb der Ortschaften so gut wie keine Verbindungsstraßen über Land. Wer irgendwohin gelangen wollte, reiste über Flüsse und Seen. Leider jedoch musste man sich die Großen Seen mit den Amerikanern teilen, die Grenze verlief jeweils mitten auf dem Wasser. Damit hatte der Feind die Möglichkeit, den Briten an irgendeiner engen Stelle den Weg abzuschneiden. Nun lag ausgerechnet am letzten nördlichen Zipfel des Lake Huron eine britische Handelsstation, die im lukrativen Pelzgeschäft eine zentrale Rolle spielte. Pelze waren das Gold der Provinz, und daher sahen die Briten auch ihre wirtschaftlichen Interessen bedroht. Für eine neue Verbindung über Land sprach außerdem, dass man beabsichtigte, den nördlichen Teil von Upper Canada für die Besiedlung und Bewirtschaftung zu erschließen.

Ort, wo Bäume im Wasser stehen

Am 25. September 1793 begab sich Simcoe auf eine Expedition in die Wildnis, begleitet von einer kleinen Gruppe Soldaten und einheimischer Führer. Die Indianer kannten einen Pfad, den sie Toronto Carrying-Place Trail nannten. Über diesen schmalen Trail, der für ungeübte Waldläufer kaum zu erkennen war, trugen die Indianer ihre Kanus, um von einem Wasserweg zum nächsten zu gelangen. Unter der kundigen Führung der Indianer erreichte die Gruppe zunächst den Lake Simcoe, der, wie leicht zu erraten ist, vom Vizegouverneur selbst so benannt wurde. Und dann, nach weiteren anstrengenden Tagen im Dickicht der Wälder, standen die Teilnehmer der Expedition auf einmal am Ufer der Georgian Bay, dem östlichen Teil des Lake Huron. Simcoe frohlockte: Von hier würden die britischen Pelzhändler mit ihren Kanus völlig unbehelligt durch die Amerikaner zur Handelsstation gelangen können.

Auf dem Rückweg traf die Gruppe auf einen betagten Indianer namens Old Sail, und der verriet ihnen, dass es weiter östlich noch eine andere Route zwischen dem Lake Simcoe und dem Lake Ontario gebe. Simcoe probierte den Weg aus, und als er am 15. Oktober wieder in York eintraf, stand sein Entschluss fest: Auf dieser Alternativroute würde die neue Straße entstehen.

Im darauffolgenden Frühjahr markierte der königliche Landvermesser den Weg. Den Rest, so stellte Simcoe sich vor, würden einfach die Siedler erledigen. Jede Familie, die sich entlang der geplanten Straße niederließ, sollte sich verpflichten, zehn Meter der Strecke zu roden, nämlich genau den Teil, der an ihrem Grundstück vorbeiführte. Als die Pläne sich herumsprachen, strömten tatsächlich viele Siedler herbei. Dennoch geriet der Straßenbau ins Stocken, und Simcoe setzte schließlich eine Truppe von Soldaten ein, die den Job sehr effizient erledigte.

Am 16. Februar 1796 war ein 48 Kilometer langes Teilstück fertig. Es begann im Norden der Siedlung York und endete am Holland River, einem Fluss, der in den Lake Simcoe mündet. Das war die Geburtsstunde der Yonge Street. Simcoe benannte sie nach einem guten Freund, dem britischen Kriegsminister Sir George Yonge, der sich in seiner Freizeit mit dem Straßennetz der alten Römer befasste. Für Kanada interessierte er sich eher weniger.

In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde die Yonge Street stetig erweitert, nicht nur am nördlichen Ende, sondern auch nach Süden hin bis zum Ufer des Lake Ontario, wozu man erst ein paar Bäche umleiten und Sümpfe trockenlegen musste.

Die Siedlung York mauserte sich zu einer richtigen Stadt und erhielt 1834 ihren heutigen Namen: Toronto. Die Bezeichnung stammt aus der Sprache der Mohawk-Indianer und bedeutet „Ort, wo Bäume im Wasser stehen“. Die Bewohner nahmen die Umbenennung mit einem Aufatmen zur Kenntnis. Oft hatten sich Außenstehende über „Muddy York“ lustig gemacht und dabei auf die schlammigen Straßen angespielt. Diese Schmach konnte man nun ein für alle Mal hinter sich lassen.

Auf die Länge kommt’s nicht an

Neugierig schauen wir nach, wer mit der Hausnummer 1 die lange Reihe der Adressen anführt. Das, so finden wir heraus, ist der Toronto Star, Kanadas auflagenstärkste Tageszeitung. Glücklich die Redakteure, die ein Büro mit Seeblick haben! Eine blaue Tafel, die vor dem Gebäude angebracht wurde, informiert über die Anfänge der Yonge Street.

Beide Wahrzeichen der Stadt, der CN Tower und die Yonge Street, haben eine Zeit der Superlative erlebt. Sie konnten sogar auf eine Eintragung im Guinness Book of Records verweisen. Während der CN Tower mehr als dreißig Jahre lang als höchstes Bauwerk der Welt galt, wurde die Yonge Street als längste Straße der Welt gelistet. Sie beginne in Toronto am Ufer des Lake Ontario, so hieß es in der Beschreibung, und ende 1.896 Kilometer später in Rainy River im Nordwesten Ontarios.

Hier ist leider nur der Anfang zutreffend, schade! Denn die Yonge Street verliert bereits nach 56 Kilometern ihren Namen. Bei dem ganzen langen Rest handelt es sich um den Highway 11. Der Irrtum wurde 1998 bemerkt, und die Straße musste ihren Titel wieder abgeben.

Doch was bedeutet schon Länge, wenn eine Straße so viel Geschichte auf ihrem asphaltgrauen Rücken trägt! Die Yonge Street steht für Beständigkeit und die historischen Wurzeln der Stadt. Von den ersten Siedlern bis zu den 2,7 Millionen Einwohnern von heute, für all diese Menschen war sie immer schon da – eine beruhigende Gewissheit in Zeiten des ständigen Wandels. Der CN Tower dagegen weist in die Zukunft. Für die Einwanderer aus allen Teilen der Welt ist er das Symbol der Hoffnung auf Erfolg und ein besseres Leben.

Wir laufen die Yonge Street stadteinwärts. Motoren lärmen, Autos hupen, Bremsen quietschen an roten Ampeln. Eine Horde Teenager läuft lachend an uns vorbei. Vergebens versuche ich, mir vorzustellen, wie früher Indianer hier ihre Kanus getragen haben ...

Scalloped Potatoes – überbackene Kartoffeln

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Kartoffeln

1 Zwiebel

6 El Mehl

6 El Butter

Salz und Pfeffer

500 ml Milch

Zubereitung:

Backofen auf 190°C vorheizen und eine mittelgroße Auflaufform einfetten. Kartoffeln schälen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Etwa ein Drittel der Kartoffelscheiben auf dem Boden der Form verteilen, mit einem Drittel der Zwiebelringe belegen. Kartoffeln und Zwiebeln mit 2 El Mehl bestreuen, dann 2 El Butterflöckchen auf dem Mehl verteilen. Mit Salz und Pfeffer bestreuen.

In gleicher Weise eine zweite und dritte Schicht zusammenstellen. Milch in einem Topf erwärmen. So viel warme Milch über den Auflauf gießen, dass die Flüssigkeit bis an die letzte Schicht Kartoffeln heranreicht.

Im vorgeheizten Backofen backen, bis die Kartoffeln weich sind, etwa 45 bis 60 Minuten.

Dazu passt ein frischer Salat.

Scalloped Potatoes gelten in Kanada seit Generationen als „comfort food“, eine Mahlzeit, die an Mutters oder Omas Kochkünste erinnert, guttut und Wohlbehagen auslöst.

Life of a Lumberjack – die Holzfäller im Algonquin Park

Die Männer ließen ihre Äxte fallen und drängten sich um den Pferdeschlitten, der auf der kleinen Lichtung zum Stehen gekommen war. Die klirrende Kälte hatte den sonst so weichen Waldboden in einen Untergrund so hart wie Felsgestein verwandelt. Auf den ausladenden Ästen der Kiefern lag eine dicke Schneeschicht. Wenn der Wind in die Bäume fuhr, geriet die weiße Last bisweilen ins Rutschen, löste sich und zerstob auf ihrem Weg hinab zu dichten Flocken. Dann schneite es auf die Hüte und Jacken der Holzfäller, obwohl über den Wipfeln die blasse Wintersonne schien und sich keine Wolke blicken ließ.

Auf der Ladefläche des Schlittens standen die Behälter mit dem Mittagessen. Während die brave Stute, ein kräftiges, erfahrenes Zugpferd, geduldig wartete, teilten die Küchenjungen die Mahlzeiten aus. Die beiden waren noch zu schmächtig für die Waldarbeit, aber alt genug, um dem Koch zur Hand zu gehen. Jeder der Männer bekam einen Berg von gesalzenem Schweinefleisch mit gebackenen Bohnen auf seinen Blechteller. Eilig schaufelten die Holzfäller das Essen in sich hinein. Es kam zwar heiß aus den Kesseln, kühlte aber auf den eiskalten Tellern nur allzu schnell ab und drohte festzufrieren.

Flink schichteten die Jungen Holz übereinander und entzündeten ein kleines Feuer, um Wasser zu erhitzen. Als es kochte, bereiteten sie starken Tee zu. Bald standen die Männer um das wärmende Feuer herum, jeder mit einem Becher in der Hand, aus dem es dampfte. Zum Tee gab es harte, trockene Kekse. Kaum jemand redete, man war zu beschäftigt damit, zu essen und zu trinken. Die Kälte erlaubte keine Muße. Nach gerade einmal zwanzig Minuten endete die Mittagspause, und die Männer gingen zurück an ihre Arbeit.

Kurz darauf hallten wieder Axtschläge durch den Wald, laut und rhythmisch. Wenn der Baum, den die Holzfäller bearbeiteten, sich schließlich zur Seite neigte, knackte und ächzte es schauerlich, und ein dumpfes Geräusch ertönte, wenn der Riese auf dem Boden aufschlug. Für die Männer fühlte es sich jedes Mal an wie ein Sieg, und sie hielten einen Moment inne, bevor sie mit ihrer Arbeit fortfuhren. Dann schwangen sie wieder ihre Äxte, denn der Baum musste von seinen Ästen befreit werden, damit man ihn transportieren konnte. Zwei Rückepferde zogen den schweren Stamm schließlich aus dem Wald bis zum Ufer eines zugefrorenen Sees. Erst im Frühjahr würde die Reise der Baumstämme weitergehen.

Der Knochenjob im Wald verlangte den Holzfällern enorme körperliche Leistungen ab. Hinzu kam die eisige Kälte, die durch sämtliche Kleidungsschichten kroch. Warum fand die Arbeit ausgerechnet im Winter statt? Das lag am Frost, denn der machte den Waldboden hart und gut begehbar. Auf einem durch viel Regen aufgeweichten Untergrund wären Mensch und Tier bis zu den Knien im Morast versunken, und gleichzeitig hätten Schwärme von Stechfliegen und Mücken sie bis aufs Blut gequält.

Die Waldarbeiter liefen ständig Gefahr, sich zu verletzen, nicht selten sogar tödlich. Mal wurde jemand von einem Baum getroffen, der anders fiel als geplant, oder es rollte plötzlich ein Baumstamm vom Stapel herunter und zerquetschte denjenigen, der nicht schnell genug zur Seite springen konnte. Und dann gab es noch die berüchtigten „widow-makers“, die Witwenmacher. So nannten die Holzfäller abgebrochene Äste, die lose oben in einem Baum hingen und völlig unvermutet herunterkrachten.

Die Sonne war hinter den Bäumen verschwunden. Das Licht im Wald wurde fahl und grau, die Kälte noch beißender. Der Schnee knirschte unter ihren Stiefeln, als sich die Männer, müde von den Anstrengungen des Tages, auf den Rückweg ins Camp begaben. Während der Baumfällsaison wohnten die Holzfäller in sogenannten „camboose camps“. Diese Hüttendörfer bestanden aus mehreren einfachen Blockhäusern, an deren Seitenwänden sich eingebaute Stockbetten aufreihten. In diesen Schlafbaracken, wo jeweils 50 Männer auf engstem Raum untergebracht waren, hing ständig ein durchdringender Geruch nach Rauch, Schweiß und feuchter Kleidung in der Luft, und in den Schlafstellen lauerten die Bettwanzen.

Ein großes Blockhaus diente als Kantine. Für den Koch und seine Gehilfen stellte es eine gewaltige Herausforderung dar, die Holzfäller satt zu bekommen, da die Männer durch die harte körperliche Arbeit einen Riesenappetit entwickelten und rund 7.000 Kalorien am Tag verbrauchten. Zur Verfügung standen ausschließlich Lebensmittel mit langer Haltbarkeit, denn die Camps lagen fernab der Zivilisation inmitten ausgedehnter Waldgebiete.

Hungrig setzten sich die Arbeiter auf die Bänke an den langen Tischen und ließen sich das Abendessen schmecken. Es gab Erbsensuppe, gesalzenes Fleisch mit Kartoffeln und Soße, getrocknete Früchte, in Fett gebackene Mehlküchlein, Tee oder Kaffee. Auch nach dem Essen warteten noch verschiedene Aufgaben auf die Männer, sie mussten Werkzeuge und Ausrüstung reparieren und ihre Kleidung trocknen. Gesellig ging es dann in den Schlafquartieren zu, wenn die Holzfäller Musik machten und Geschichten zum Besten gaben. Oft flickten sie währenddessen noch ihre Handschuhe und Socken. Schon bald aber fielen ihnen die Augen zu. Der Tag war lang gewesen, und morgen würden sie in aller Frühe wieder zu den Äxten greifen.

Im Holzofen knisterte die Glut, aus den Stockbetten ertönte vereinzelt lautes Schnarchen. Die Arbeitspferde im Stall schnaubten leise im Traum. Als im nächtlichen Wald die Eulen erwachten, um auf Beutezug zu fliegen, lag das Holzfällercamp bereits in tiefer Ruhe.

Tollkühne Männer auf wilden Flüssen

In dieser Weise verlief das Leben der „Lumberjacks“, der kanadischen Holzfäller, bis weit ins späte 19. Jahrhundert hinein. Schon immer hatte man in Kanada Bäume gefällt. Die Ureinwohner und später auch die Siedler schlugen Lichtungen in den Wald für ihre Dörfer, bauten ihre Häuser aus Holz und fertigten Gegenstände aus dem reichlich vorhandenen Material. Zum Beruf wurde die Tätigkeit aber erst durch einen besonderen historischen Umstand.

Im Jahr 1808 herrschte Krieg zwischen Großbritannien und Frankreich. Das britische Königreich, mittlerweile arm an Wäldern, bezog das Bauholz für seine Kriegsschiffe aus Nordeuropa. Als es Napoleon gelang, dem Feind den Nachschub abzuschneiden, erinnerte sich König George III. an seine waldreichen Kolonien und meldete großen Bedarf an. Dieser Impuls brachte in Upper Canada, dem heutigen Ontario, die Holzwirtschaft in Schwung. Die Geschäftsaussichten der Branche waren prächtig.

In den darauffolgenden Jahren arbeiteten sich Scharen von Holzfällern den Ottawa River entlang nach Westen, drangen in die Waldgebiete um seine Zuflüsse ein und erreichten in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts auch die Highlands der Algonquin-Region. Den ganzen Winter über fällten die Arbeiter die mächtigen Weymouth-Kiefern und Rot-Kiefern. Die runden Stämme mussten sie gleich vor Ort auf vier Seiten abflachen, damit man das Holz später auf den Schiffen sicher transportieren konnte.

Wenn der Frühling Einzug hielt, legten die Holzfäller ihre Äxte beiseite und kehrten in die Städte zurück, wo sie mit ihrem Lohn die Vergnügungsviertel stürmten und alles nachholten, was sie im Winter versäumt hatten. Die Schneepracht der Wälder aber schmolz unter den warmen Sonnenstrahlen schnell dahin. Das Schmelzwasser ließ die Bäche munter glucksen und plätschern, weckte die verschlafenen Flüsse und verwandelte sie in rauschende, reißende Ströme. Nun begann die Zeit der Flößer.