11,99 €

Mehr erfahren.

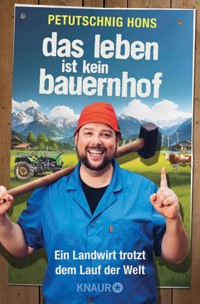

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

In Das Leben ist kein Bauernhof spricht der Petutschnig Hons leidenschaftlichen Landeiern aus der Seele und verrät die unverstellte Wahrheit über das Landleben. Am Horizont vom Petutschnig Hons aus Schlatzing braut sich Unheil zusammen: Sein ungeliebter deutscher Nachbar muss ins Krankenhaus und die Familie Petutschnig kurzfristig dessen veganen Nachwuchs auf dem Hof beherbergen. In seiner rustikal-satirischen Erzählung geht es dem Hons aber nicht um handelsüblichen Kulturkampf. Stattdessen gewährt er unerwartete Einblicke in die ach so romantische Dorfidylle, wo der Zuzug betuchter Großstädter noch das geringste Problem geplagter Landwirte ist: Auf einmal kostet der Kredit das Doppelte, das Kind erreicht keine weiterführende Schule mit dem Bus, und das Personal auf der Alm braucht schon bei einfachsten veterinären Erste-Hilfe-Maßnahmen Unterstützung. Doch all das kann einem echten Bauern nichts anhaben, denn der krempelt die Ärmel des Blaumanns hoch und legt sich für seinen Hof, wenn's sein muss, auch in den Dreck. Erfahren Sie in diesem lustig überzeichneten Erfahrungsbericht von einem waschechten Bauern, warum es auf dem Land nicht immer so streng zugeht, wie es riecht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Petutschnig Hons

Das Leben ist kein Bauernhof

Ein Landwirt trotzt dem Lauf der Welt

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Am Horizont vom Hons braut sich Unheil zusammen: Sein ungeliebter deutscher Nachbar muss ins Krankenhaus und die Familie Petutschnig kurzfristig dessen veganen Nachwuchs auf dem Hof beherbergen. Doch bald erweist sich der Zuzug betuchter Großstädter als das geringste Problem in der Schlatzinger Dorfidylle: Auf einmal kostet der Kredit das Doppelte, das Kind erreicht keine weiterführende Schule mit dem Bus und das ungelernte Personal auf der Alm braucht schon bei einfachsten veterinären Erste-Hilfe-Maßnahmen Unterstützung. Doch all das kann einem echten Bauern wie dem Hons nichts anhaben, denn der krempelt die Ärmel des Blaumanns hoch und legt sich für seinen Hof, wenn’s sein muss, auch in den Dreck.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Hinweis

Wer billig kauft, kauft teuer

Nutella

Die Heuernte

Taxi, bitte

So ein Zirkus!

Der Besuch

Urururopa

Ab nach Hause

Das Passivhaus

Gottfried Zutzlbauer

Der Küchenchef

Das Kreuz

Ferien auf der Alm

Disco Disco Party Party

Schweinchen Dick

Mund auf, Augen zu

Der Philosoph

Du gibst

La familia es todo

Die Champions League

The butcher

Breaking Bad

Junge, komm bald wieder!

Für Mara, Jannik, Philipp, Valentin und Martina

Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind unbeabsichtigt. In diesem Buch sind keine Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen zu Schaden gekommen.

Wer billig kauft, kauft teuer

Mein Vater sagte immer: »Wer billig kauft, kauft teuer.« Und recht hatte er. Ich muss dazusagen: Mein Vater war kein Philosoph oder Gelehrter, der die klugen Sprüche nur so aus dem Ärmel schüttelte. Den Sager übernahm er von der Staubsaugervertreterin, die im Jahr 1981 meine Eltern vier Stunden in der Küche vollquasselte und ihnen am Ende ein Vorwerk-Gerät um 7000 Schilling andrehte, obwohl damals im ganzen Haus kein einziger Quadratzentimeter Teppichboden lag. Meine Mutter war allerdings sehr zufrieden mit dem Staubsauger, und daher kam die Überzeugung meiner Eltern: »Wer billig kauft, kauft teuer.«

Theoretisch kann man diesen Spruch auch auf Lebensmittel oder Kleidung beziehen, allerdings hat mein Vater diese Aussage immer getätigt, wenn er den Kauf einer neuen Landmaschine verteidigen wollte. Er ist nämlich ein Bauer der Achtzigerjahre. Damals, als auf den Bauernhöfen Milch und Honig floss und die Gummistiefel noch aus Holz waren, war die goldene Zeit für die Bauern. Damals zahlte einem der Viehhändler für einen Stier 25000 Schilling. Mein Großvater verkaufte im Jahr 1979 fünf ausgewachsene Stiere, und mit dem Erlös ging sich ein nagelneuer erbsengrüner Opel Ascona aus. Heute bekommt man für einen Stier 1500 Euro, womit ein Bauer lediglich sein Minus am Konto minimal ausgleichen kann. Für einen Liter Milch zahlte die Molkerei sieben Schilling, das wäre heutzutage ein Wert von 1,24 Euro pro Liter. Ausbezahlt werden davon an den Landwirt allerdings nur fünfzig Cent.

Allein in Schlatzing gab es fünf schmierige und trinkfeste Landmaschinenvertreter, die regelmäßig zu den Bauern fuhren und ihnen die neuesten technischen Errungenschaften der Landmaschinenindustrie schmackhaft machten. Damals waren ein Pöttinger-Trommelmähwerk, ein Steyr-Hamster-Plus-Ladewagen und natürlich auch ein Steyr-8090-Traktor Must-haves für jeden noch so kleinen Keuschler. Das Interessante ist ja: Vor vierzig Jahren waren die Maschinen der Bauern kleiner als heute, ihre Traktoren hatten viel weniger PS, aber trotzdem ging es den Bauern damals besser. Eine Familie lebte gut von der Landwirtschaft. Heute haben wir Bauern größere Maschinen, stärkere Traktoren, und trotzdem müssen die meisten von uns nebenbei einen anderen Beruf ausüben, um den Bauernhof erhalten zu können. Mein Vater kaufte im Jahr 1982 nicht den 135er-Ferguson-Traktor, sondern den 520er-Lindner. Schließlich konnte der mit Allradantrieb brillieren und wir ihn uns leisten.

52PS unbändige Freiheit. Zumindest auf dem Feld. Auf der Straße fuhr so ein Traktor maximal 25 km/h. Einen Allradtraktor besaß damals in Schlatzing kein Zweiter. Während die anderen Nachbarbauern mit ihren schmalen, gerillten Vorderreifen durch die Gegend schlurften, die übrigens bei schwerer Last zu hüpfen begannen, pflügte sich unser Lindner souverän durch den Acker.

Nix mit Plastiktüre und offener Heckscheibe. Der Lindner 520 hatte zwei luxuriöse Türen zum Ein- und Aussteigen, und hinten konnte man mit einer Plane die Traktorkabine elegant schließen, damit es auch im Winter kuschelig war. Obwohl, richtig warm war es nie, aber zumindest wehte der Wind nicht ungebremst durch die Fahrerkabine. Unser luxuriöser Traktor war um 10000 Schilling teurer als ein einfacheres Modell. Eine Menge Geld, doch mein Vater verlautbarte an einem Sonntag nach fettem Schweinsbraten und Knödeln seinen Lieblingssatz am Mittagstisch, und damit war die Entscheidung gefallen.

Dummerweise blieb der 520er-Lindner acht Jahre später, ein Jahr nach Ablauf der Garantie, mit einem Motorschaden auf der Wiese stehen, und rückwirkend betrachtet, kann man sagen, kam meinem Vater sein teurer Traktor recht teuer.

Warum habe ich jetzt, über vierzig Jahre später, diesen Spruch im Ohr, während ich im Supermarkt an der Resterampe stehe und dieses neongelbe Federball-Set betrachte? »19,99 Euro« steht da in großen Lettern. Wollte ich nicht schon länger wieder etwas Sport treiben? Schließlich war ich als Kind ein Ass im Federball. In den Achtzigerjahren schoss ich die deutschen Urlauberkinder der Reihe nach mit dem Hons-Spezialschmetterball in die Verzweiflung. Bei 19,99 Euro muss man eigentlich nicht lange überlegen. Immerhin gibt es drei Federbälle gratis dazu, also rein in den Einkaufswagen. Daheim betrachtet meine Frau die neueste Errungenschaft mit den aufmunternden Worten: »Tu dir dabei bitte nicht wieder weh.«

Als ob das passieren könnte. Schließlich wäre ich als junger Bursche beinahe Spitzensportler geworden, hätte ich mir nicht mit zwölf Jahren die Kniescheibe gebrochen und zwei Jahre später ein Kreuzband gerissen. Beim professionellen Federballspiel musste natürlich das Outfit passen: Tausche Latzhose und Gummistiefel gegen Gerd-Müller-Shorts und Tanktop und bin bereit.

Hätte ich gewusst, dass mich mein siebter Sinn warnen will und mir diese 19,99 Euro extrem teuer zu stehen kommen und mich viele Nerven kosten würden, ich hätte das Zeug liegen lassen und wäre gerannt.

»Fünf zu null für mich. Du gibst«, rufe ich voll motiviert meinem Sohn zu.

»Was redest du, Papa, wir zählen ja gar nicht mit! Außerdem spielst du total unfair, deine Bälle kann kein Mensch erwischen«, jammert er genervt. Das sportliche Talent hat hier eindeutig die Mutter vererbt.

»Pass auf, jetzt zeig ich dir den Hons-Spezialball, meine Geheimwaffe«, sage ich zu meinem Jüngsten, der mit seinen Augen rollt und lieber wieder bei der Playstation wäre. Ich hole aus und schieße mit vollem Schwung, lasse den Federball durch die Luft brausen, dass es nur so eine Freude ist.

Geflogen ist er aufs Dach meines Nachbarn. Meines zugezogenen Nachbarn wohlgemerkt. Oder wie ich sage: der Zuagraste, Jochen aus München. In der Dachrinne seines Bungalows kommt meine nagelneue Errungenschaft zum Liegen, und es dauert auch keine zehn Sekunden, bis die Haustür aufgeht.

Natürlich hat Jochen uns schon die ganze Zeit durchs Fenster beobachtet. Ist ja sonst nicht viel los an einem faden Sonntagnachmittag am Land. Jutta, Jochens Frau, genießt seit zwei Wochen ihren Selbstfindungsyogakurs im indischen Goa. So ganz ohne Gattin ist meinem Nachbarn sterbenslangweilig, also ist es ihm ganz recht, dass es nun wieder etwas gibt, worüber er sich aufregen kann. Grenzüberschreitungen jeglicher Art führen bei Jochen seit seinem Herzug vor acht Jahren immer verlässlich zu Schnappatmung. Die Röte seines Kopfes wechselt zwischen Tomaten- und Kirschrot, und an seiner Stimmlage erkenne ich sogleich, dass er über den Hons-Spezialball nicht erfreut ist.

»Sag einmal, hast du eine Ahnung, wie viel meine Dachziegel gekostet haben? Ich hoffe, du bist gut versichert.«

»Nachbar, deinen Biberschwanzziegeln ist nichts passiert«, versuche ich, Jochen zu beruhigen.

»Ja, wie kannst du das wissen? Ich habe in meinem Wohnzimmer den Aufschlag gespürt. Mir kommt sogar vor, mein Haus hat leicht gebebt«, echauffiert er sich.

»Was glaubst du, warum ein Federball ›Federball‹ heißt?«, mischt sich nun auch mein Sprössling ein. »Weil er leicht wie eine Feder ist. Sonst würde er ja ›Steinball‹ heißen.«

»Jochen, reg dich ab, schluck deine Globuli und geh wieder ins Haus. Beim nächsten Sturm fliegt das Ding schon wieder runter von deinem wertvollen Dach«, beschwichtige ich.

So lange will der Nachbar keinesfalls warten. Er bringt seine lange Leiter aus seiner Garage und fordert mich auf: »Hol diesen Mist von meinem Grundstück, bevor ich mich komplett vergesse.«

Ich spucke in die Hände und will den Aufstieg in Angriff nehmen, als er mich zurückpfeift. Er will lieber selber hinauf, um gleich eventuelle Schäden zu sichten. Ja, wenn der Nachbar schon so eifrig ist, dann will ich ihm nicht länger im Weg stehen. Ich hab ohnehin Höhenangst und kann gern drauf verzichten, auf einem Dach herumzukraxeln, um einen blöden Federball zu holen.

Eine Zeit lang beobachte ich gespannt, wie Jochen mit seiner neuen Leiter herumhantiert. Irgendwas kommt mir an der ganzen Sache merkwürdig vor, doch als mir der Fehler auffällt, ist es leider schon zu spät: die Räder. Die Leiter hat Räder, und jeder, der in der Schule in Physik nicht dauernd geschlafen hat, weiß, dass eine Leiter mit Rädern am Boden die Tendenz hat davonzurollen. Es ist turbulent zu beobachten, wie sich die Leiter in Bewegung setzt, während der Nachbar auf der siebten Sprosse steht.

Ich weiß jetzt nicht, was lauter ist. Der Knall, mit dem der Nachbar abstürzt, oder das Geschrei, das er danach macht. An und für sich ja ein gutes Zeichen. Ich habe mal im Wirtshaus mit dem Arnold philosophiert. Der Arnold ist bei der Rettung. Und der erklärte mir, wenn er zu einem Unfall kommt und das Unfallopfer schreit furchtbar laut, dann ist das erfreulich. Weil man dann weiß: Wenn der Patient noch Luft zum Schreien hat, kann’s so schlimm nicht sein.

Allerdings muss ich sagen, Jochens linkes Bein sieht jetzt schon ein bisschen schlimm aus. Er ist wirklich nicht besonders elegant auf die Pflastersteine gefallen. Mit dem Fuß zwischen den Sprossen liegt er nun vor mir, und es ist ja auch nicht so, dass mich die ganze Situation komplett kaltlässt. Sie erschreckt mich sogar so sehr, dass ich gar nicht genau hinsehen kann.

Aber der Hons wäre nicht der Hons, wenn er nicht in der Lage wäre, Erste Hilfe zu leisten. Gut, streng genommen, hole ich Erste Hilfe in Form meiner Frau, die weiß, was man in so einer Situation am besten macht. Und ich muss meiner Gattin schon meine große Bewunderung aussprechen, mit welcher Souveränität sie nun die Rettung ruft. Genaue Beschreibung des Unfallhergangs, Beschreibung der Verletzung, Unfallort, alles tipptopp. Zugegeben, ich hätte schon Probleme gehabt, die Telefonnummer der Rettung auswendig zu kennen.

Mein Nachbar hat Glück im Unglück. Denn Gott sei Dank ist der Unfall an einem Sonntag passiert und nicht an einem Wochentag. Unter der Woche arbeiten bei unserer Rettung die hauptberuflich angestellten Sanitäter. Und ein hauptberuflich angestellter Rettungssanitäter, der hat in seinem Leben schon viel erlebt: hier mal einen Hubschraubereinsatz, dort mal einen Autounfall, da mal eine Reanimation. Wenn so ein Hauptberuflicher hört: »Leiterabsturz«, das lässt seinen Blutdruck nicht merkbar steigen. Der raucht zuerst in Ruhe seine Zigarette fertig, lässt den Zivildiener noch den Rettungswagen putzen und durchchecken, und erst nachdem er seine Ray-Ban-Sonnenbrille aufgesetzt hat, rollt er gemächlich aus der Garage und fährt schön spritsparend zum Unfallort. Ja, so wäre es dem Nachbar gegangen, wäre er unter der Woche von der Leiter gefallen.

Aber, wie gesagt, es ist Sonntag. Und am Wochenende haben in unserer Rotkreuzstelle die freiwilligen Rettungssanitäter Dienst. Genauer gesagt, hat mein alter Freund, der Arnold, Dienst. Er arbeitet unter der Woche bei der Raiffeisenbank. Da sitzt er den ganzen Tag an seinem Computer, trinkt Kaffee, löst hin und wieder den Pensionsscheck einer Rentnerin ein oder lehnt Kredite ab. Aber einmal im Monat ist was los. Da macht der Arnold freiwillig Rettungsdienst beim Roten Kreuz, auch an diesem Wochenende, als meine Frau anruft. Noch während sie den Telefonhörer in der Hand hält und den genauen Standort des Unfalls ansagt, fährt der Arnold schon voll motiviert aus der Garage, dass die Reifen nur so quietschen, und donnert mit Blaulicht und Tatütata die zehn Kilometer Richtung Schlatzing. Wir können die Rettung schon von Weitem hören, und eigentlich darf man auf der Gemeindestraße nur 30 km/h fahren. Unter uns: 50 km/h kann man da auch noch gut fahren. Aber der Arnold fährt mit 90 km/h an den Häusern vorbei.

Sicher, der Nachteil an einem freiwilligen Rettungssanitäter ist – der kennt sich halt nicht so gut aus, dem fehlt die Routine. Jetzt braucht der Arnold eine halbe Ewigkeit, um die Vakuummatratze herzurichten. Nachdem er zehn Minuten an Jochens windschiefem Schenkel hantiert hat, ist das Gejammer meines Nachbarn kaum mehr auszuhalten. Auch ich bin mittlerweile etwas schwach auf den Beinen.

Endlich schlägt Arnold die Türe zum Rettungsauto zu. »Hons, wir halten euch auf dem Laufenden«, ruft er, während er schon den Motor startet.

Nutella

Mama!!! Timo schleckt schon wieder die Nutella aus.«

Herr im Himmel! Seit zwei Wochen tagtäglich dasselbe Theater. Dank Elke, meiner viel zu gutmütigen Frau, hat sich unsere Familie seit dem Leitersturz meines Nachbarn um zwei Kinder erweitert.

Ich versteh ja immer noch nicht, wie man sich bei so einem lächerlichen Sturz den linken Schienbeinkopf zertrümmern und das rechte Schultergelenk brechen kann. Da Jochen wochenlang faul im Krankenhaus Villach liegen muss, ist er aktuell nicht in der Lage, seinen Nachwuchs zu beaufsichtigen.

Meiner Meinung nach wäre es das Vernünftigste gewesen, die zwei Goldstücke in den nächsten Flieger nach Goa zu setzen, wo sie sich mit ihrer Mutter im Yoga-Retreat die Zeit hätten totschlagen können. Aufgrund des strengen Handyverbots konnten wir unsere Lieblingsnachbarin Jutta allerdings nicht erreichen. Während hier in Schlatzing das Drama seinen Lauf nimmt, meditiert Jutta wahrscheinlich frisch-fröhlich dem Sonnenuntergang entgegen.

Die nächste Option wäre gewesen, die Kinder nach München zu verfrachten. Schließlich gibt es noch rüstige Großeltern. Leider wurde auch dieser Traum zerstört, da der Opa aktuell an seinem Golfhandicap arbeitet und ganz und gar keine Kinder im Golfclub gebrauchen kann. Timos und Tildas Oma erholt sich momentan von ihrer Schlupflid-OP und findet einen Besuch der Enkelkinder ebenso wenig erquicklich.

»Hons, wir müssen zusammenrücken. Wir nehmen die zwei Mäuse zu uns, Platz haben wir ja mehr als genug.«

Von wegen Mäuse, zu reinsten Bisamratten haben sich die zwei inzwischen entwickelt. Und überhaupt, was sollte das heißen: Platz haben wir mehr als genug? Ja, theoretisch ist unser Bauernhaus schon recht groß, aber da jedes unserer vier Kinder auf ein Einzelzimmer besteht und im unteren Stock auch noch die Altbauern wohnen, ist das mit dem Platz so eine Sache. »Wo willst du denn die beiden Nachbarsableger unterbringen? Wir haben doch kein Gästezimmer.«

»Ach, das machen wir schon.« Manchmal nervte Elkes ausgeprägter Optimismus gewaltig. Da die beiden Großen, Max und Lisa, unter der Woche im Internat sind, hätten wir die Gäste wenigstens in deren Kinderzimmern unterbringen können. Doch da hatte ich die Rechnung ohne meine Frau gemacht: »Nein, das geht nicht, wir können den Kindern doch nicht ihre Privatsphäre nehmen. Timo und Tilda schlafen in unserem Zimmer, und wir machen es uns im Wohnzimmer gemütlich.«

Ich glaubte, meine Ohrmuscheln waren auf Strandurlaub. Hatte ich mich da jetzt verhört? Warum sollte ich mein gemütliches Boxspringbett gegen die harte Couch tauschen? Ich heiß doch nicht Alan Harper.

»Aber, Hons, ein paar Tage wirst du es im Wohnzimmer schon aushalten, schließlich ist der Gast immer König.«

Genau deswegen hatte man in Österreich auch die Habsburger aus dem Land gejagt.

Auf jeden Fall wache ich nun seit zwei Wochen mit Kreuzschmerzen auf, weil die Couch natürlich viel zu hart für meinen zart gebauten Körper ist. Und verpflegungstechnisch kommen mich die beiden Urlauber auch sehr teuer. Die ersten zwei Tage gab es ausschließlich vegane Kost, da Jochen stets auf die gesunde Ernährung seiner Kinder achtete. Doch als Max am dritten Tag vom Internat nach Hause kam, änderte sich der Ernährungsplan schlagartig.

Timo und Tilda staunten nicht schlecht, als Max beim UNO–Spielen eine große Schüssel Chips auf den Tisch stellte. Daneben Gummibären, Dragee Keksi und Coca-Cola. Anfangs reagierten sie schüchtern, aber nicht uninteressiert auf die herrlichen ungesunden Köstlichkeiten. Eine halbe Stunde später hatten wir große Mühe damit, die zwei Gastkinder zu bändigen. Vom Zuckerschock komplett aufgedreht, erhöhte sich der Lärmpegel im Haus auf das Dreifache. Seitdem schwinden unsere Süßigkeitsvorräte wie die Gletscher in der Antarktis.

Waren die beiden vor zwei Wochen beinahe etwas untergewichtig, entwickeln sich inzwischen runde Wangen im Kindergesicht. Die abwechslungsreiche Ernährung tut ihnen augenscheinlich gut. Zu meinem Verdruss: Allabendlich bin ich erfolglos auf der Suche nach einer Packung Chips, die diese Kinder noch nicht verdrückt haben. Nun sitz ich Karotte knabbernd vorm Fernseher und verfolge kraftlos Bud Spencer und Terence Hill in »Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle«, während sich im Nebenzimmer sechs Kinder grölend beim GTA-Zocken amüsieren.

Nicht falsch verstehen: Es ist jetzt nicht so, dass bei uns tonnenweise ungesunde Süßigkeiten rumliegen. Meiner Frau ist gesunde Ernährung sehr wichtig. Bei mir ist sie zwar nicht so erfolgreich wie bei unseren Kindern, aber wir haben so eine kleine, feine Schublade, und dort befinden sich für besondere Anlässe oder Notfälle nervenstärkende Mittel wie eben Schokolade oder Gummibärli. Besondere Anlässe sind: Ein Kind bringt eine gute Note nach Hause. Notfälle: Ich muss mich wieder mal über meinen nervigen Nachbarn ärgern.

Andererseits vergeht mir in letzter Zeit der Appetit auf Schokolade sowieso, nachdem die Schokoladenhersteller seit Neuestem ihre Preise an den Ölpreis gekoppelt haben. 1,99 Euro kostet mittlerweile meine Lieblingssorte. Das sind fast 28 Schilling! Damals, als ich Kind war, im Jahr 1988, kostete die gleiche Tafel Schokolade sieben Schilling. Das macht eine Preissteigerung von 400 Prozent. Früher war die Welt halt noch in Ordnung. Zumindest teilweise.

1988 war auch das Jahr, als ich zum ersten Mal mit meinem heutigen Nachbarn Jochen in Kontakt trat. In dieser Zeit waren Flugreisen im Sommer noch sehr teuer. Da konnte der durchschnittliche Urlauber nicht so einfach in den Flieger steigen und nach Mallorca düsen. Damals war es noch modern, dass die deutschen Urlauber in ihr Auto stiegen und in Richtung Süden fuhren. Nach Lignano, Jesolo oder Grado. Und diejenigen, die nicht ans Meer wollten, die blieben in Österreich stehen. Der Wörthersee war beliebt bei der Schickeria, wer weniger Geld ausgeben wollte, fuhr an den Millstätter See, und die richtigen Geizhälse machten Wanderurlaub in Schlatzing.

Meine Eltern hatten damals die glorreiche Idee, Urlaub am Bauernhof anzubieten. Für 150 Schilling pro Nacht konnte man es sich damals im Hause Petutschnig gemütlich machen. 150 Schilling sind heute Pi mal Daumen zehn Euro. Dass die Urlauber bei solchen Preisen dann gleich drei Wochen blieben, war nur logisch.

Die Krux an der Sache allerdings war – wir hatten damals im ganzen Haus weit und breit kein Gästezimmer. Meine Eltern vermieteten einfach die Kinderzimmer an die Deutschen. Nun kamen die ganzen Jens und Olafs aus Hamburg oder Westfalen, schliefen in unseren Zimmern den Schlaf der Gerechten, während ich und mein Bruder im Wohnzimmer oder in der Selchkammer hausen mussten.

Und genau damals, im Juni 1988, parkte ein roter Audi 80 Quattro mit Münchner Kennzeichen vor unserer Haustür. Heraus stieg ein blonder Junge namens Jochen. Seine Roth-Händle rauchenden Großeltern, Hertha und Rolf Karstenmeier, hatten beschlossen, ihr Enkelkind in den Urlaub mitzunehmen. Allerdings waren diese Münchner Gäste keine Aktivurlauber, die den ganzen Tag im Gebirge verbrachten. Ganz im Gegenteil, sie saßen liebend gern im Hause herum, rekelten sich im Liegestuhl, lasen die aktuelle »Neue Post« und rauchten eine Zigarette nach der anderen. Ganz logisch, dass Jochen sterbenslangweilig war und er sich danach sehnte, meine Carrera-Rennbahn in Beschlag zu nehmen. Meine Mutter setzte noch einen drauf: »Leih doch Jochen dein neues Fahrrad, Hansi! Gib Jochen den Fußball, wenn er ihn haben will! Aber natürlich darf Jochen das Micky-Maus-Heft zerknittern, und es ist überhaupt nicht schlimm, dass dem Hansi sein Radl unter dem Traktorreifen liegt, den Fahrradrahmen kann man bestimmt ganz leicht wieder gerad biegen, gell, Hansi.«

Nein, konnte man nicht. Mein hart erspartes BMX hatte das Arschloch einfach schrottreif gefahren und mich anschließend blöd angegrinst: »Mein Fahrrad in München ist viel cooler als deins.«

Ich durfte dem Urlauberkind Jochen nicht ein Haar für sein mieses Verhalten krümmen. Immerzu beschwor mich meine Mutter: »Hansi, bleib ruhig, schließlich ist der Gast König.«

Die Heuernte

Max und Hannes, ihr zwei bleibt hier stehen und gabelt das Heu vom Ladewagen in das Gebläse. Konstantin, du schnappst dir den Rechen und kratzt das bisschen Heu zusammen, das auf dem Weg heruntergefallen ist. Tilda wird dir helfen. Lisa, du fährst mit dem alten Traktor und dem Schwader eine Runde um die Felder und schwadest die Futterreste hinein.« Während ich auf dem Traktor sitze, helfen die Kinder fleißig mit. Eine ordentliche Arbeitseinteilung bei der Heuernte ist einfach das A und O.

Moment, da fehlt doch einer. Wo ist der Nachbarsbub? Ich glaube, ich sehe nicht richtig.

Während sich alle im Haus auf einen langen, schweißtreibenden Nachmittag in glühender Hitze freuen, liegt der verwöhnte Lümmel seelenruhig in der Hängematte und spielt mit seinem Handy.

»Timo! Auf geht’s, Arbeit macht das Leben süß!«, ruf ich aufmunternd etwas lauter in seine Richtung, damit ich ihn durch seine Kopfhörer akustisch erreichen kann.

»Was ist denn?« Sichtlich unmotiviert schaut der Bengel achselzuckend zu mir.

»Für dich habe ich die beste Aufgabe. Schnapp dir eine Heugabel und geh auf den Heuboden. Dort verteilst du das Futter bis ganz in den Dachgiebel, damit alles schön Platz hat.«

»Sag mal, Hons, muss das sein? Dort ist es brutal staubig und stickig?«, fragt mich Timo aufmüpfig.

»Tja, einer muss es leider machen, und die Würfel sind nun mal auf dich gefallen.«

»Das ist Kinderarbeit, so was ist illegal. Du machst dich strafbar.«

»Wo kein Kläger, da kein Richter«, erkläre ich Timo sachlich die Rechte der Kinder am Land. »Zwingen kann ich dich natürlich nicht. Allerdings werde ich jetzt gleich das WLAN-Passwort ändern …«

Gott sei Dank hat mein letztes Blatt gestochen. Widerwillig und motzig schnappt sich Timo eine Gabel und verschwindet damit auf dem Heuboden. In Wahrheit hat das Heu dort leicht Platz, aber bevor mir der Faulpelz den ganzen Nachmittag in der Hängematte versauert, soll er sich ein bisschen bewegen und schwitzen.

Unter uns: Auch das Rechen am Feld ist heutzutage eigentlich nicht mehr unbedingt notwendig, aber ich finde, ein bisschen können die Kinder ruhig mithelfen. Wer jedes Jahr zu Weihnachten das neueste iPhone bekommen will, soll auch wissen, wie hart das Christkind dafür arbeiten muss.

Jochens Schätze haben etwas Nachhilfe zum Thema »Leben und Arbeiten am Land« ohnehin bitter nötig. Bis vor einigen Wochen wurde den beiden sprichwörtlich alles zum Arsch getragen. Sie mussten weder bei der Hausarbeit helfen noch den Rasen mähen, den Müll raustragen oder sonstige kleine Arbeiten erledigen. Jeder Wunsch wurde ihnen von Jochen und Jutta erfüllt. Aus diesem Grund findet man in der Nachbarsgarage auch zwei Hoverboards, zwei Elektroscooter, die neuesten Winterski, die teuersten Tennisschläger, zwei Kinder-E-Bikes und was weiß ich noch alles. Und das Beste daran: Diese verdammt teuren Spielzeuge, von denen meine Kinder nicht einmal zu träumen wagen, verstauben ungebraucht in der Garage, weil die beiden Zuckerstücke die meiste Zeit des Tages vorm Handy oder Tablet dahinvegetieren.

Aus entwicklungspsychologischer Sicht muss ich nun festhalten: Meiner Meinung nach tut es Timo und Tilda richtig gut, dass ihre Eltern momentan nicht hier sind. Sicher, die beiden haben sich den heurigen Sommer bestimmt anders vorgestellt. Sie sind es gewohnt, mindestens dreimal im Jahr auf Urlaub zu fahren. Im Winter ein bisschen Skiurlaub in Schladming, im Sommer ein kleiner Ausflug nach Bali oder auf die Malediven. Zwischendurch mal die Beine hochlegen in einer Therme. Ja, heuer erleben die Kinder einen ganz ungewohnten Sommer. Statt Sonne und Strand heißt es Hitze und Heu.

Heutzutage ist die Heuernte ein Kinderspiel. Zuerst fahre ich mit dem Motormäher eine Runde um den Feldrand, damit ich das saftige Gras entlang des Zaunes leichter erwische. Diese Arbeit hat auch den positiven Nebeneffekt, dass etwaige Rehe mit ihren Jungtieren vom Lärm der Maschine aufgeschreckt werden und die Flucht ergreifen. Bleibt ein Rehkitz nämlich im hohen Gras liegen, so hat es meist keine Überlebenschance, wenn der Landwirt mit dem Traktor samt Mähwerk anrückt. Nach dem Rundgang mit dem Motormäher schnappt sich mein Ältester die Motorsense und mäht das Gras, das direkt am Zaun steht. Danach komme ich mit dem Rechen und reche das Futter zwanzig bis dreißig Zentimeter vom Zaun weg ins Feld hinein: So kann unser Kuhn-Schwader das Gras gut erwischen, und es wird kein Futter verschwendet. Gleichzeitig hat mein Sohn Max schon das Mähwerk an den Traktor gehängt und mäht nun in 2,15 Meter breiten Bahnen die Wiese mit unserem 24 Jahre alten John Deere. Ist das erledigt, komme ich mit unserem noch älteren Traktor, dem Lindner 520, an dem der Kreiselschwader hängt, und lockere das Futter auf. Je nach Wetterlage wiederholen wir diesen Arbeitsvorgang, bei dem das zu trocknende Gras gewendet wird, zwei- bis dreimal. Allzu oft sollte nicht geschwadert werden, da es ansonsten bei den guten Wiesenkräutern zu starkem Blattverlust kommt und dies die Futterqualität mindert.

Scheint die Sonne heiß vom Himmel, kann zwei Tage später das Heu knusprig trocken mit dem Ladewagen vom Feld eingeholt und zum Hof transportiert werden. Vom Ladewagen, der 28 Kubik Heu aufnehmen kann, wird nun die Ernte Stück für Stück automatisch abgeladen und muss per Hand beziehungsweise von zwei kräftigen Helfern mit Heugabeln zum Gebläse (einem Rohr von circa 0,7 Metern Durchmesser) geschoben werden. Das Futter wird darin zehn Meter hoch hinauf auf den Heuboden gesaugt und dort gleichmäßig verteilt.

Noch schneller würde die Heuernte vonstattengehen, wenn man den Heuboden nicht mit losem Heu befüllt, sondern die Heumahden auf den Feldern vor Ort zu runden Ballen presst. So würde zwar die ganze Arbeit am Gebläse wegfallen, aber wir hätten mit der Ernte fast gar nichts mehr zu tun, da alles maschinell funktioniert. Das wäre nichts für mich. Die Erntezeit ist zwar anstrengend, doch wenn die Kühe im Winter mit Begeisterung das herrlich duftende Heu fressen und dabei schön dick und rund werden, dann weiß ich, dass sich die Mühe jeden Sommer aufs Neue lohnt.

Die gesamte Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten dank der Mechanisierung enorm entwickelt. Mein Uropa hat genau wie sein Uropa damals die Felder nur mit enormer Muskelkraft, Sense und Rechen, Pferden und Ochsen und vielen Knechten und Mägden bearbeitet. Ganz ohne Wetter-App am Handy. Das ist heute unvorstellbar.

Zu meines Großvaters Zeiten begann sich die Landwirtschaft rasant zu entwickeln. In den Fünfzigerjahren kaufte er sich einen Motormäher. Damit ging das Mähen zehnmal schneller als zuvor. Allerdings brauchte man für das Ziehen des Heuwagens immer noch Pferde. Diese Pferde wurden in den Sechzigerjahren, als die ersten Traktoren ins Tal kamen, dann arbeitslos und endeten zum Teil als Leberkäse oder Fiakergulasch. Mein Großvater entschied sich seinerzeit, genau wie unser Nachbar, nach intensiven Überlegungen und Spekulationen – der Landmaschinenvertreter hatte die zwei Bauern mit zwei Flaschen Vogelbeerschnaps abgefüllt – zum Kauf eines 15er-Steyr-Traktors. Mit 15PS unter dem Hintern fühlte sich mein Opa damals wie heute Max Verstappen, wenn er als Erster über die Ziellinie braust. Was war das für eine Aufregung. Die reinste Revolution war das bei uns in Schlatzing. Plötzlich wurde alles viel leichter, die Schinderei nahm schön langsam ein Ende. Die Zahl der PS steigerte sich von den Sechzigerjahren bis in die Neunzigerjahre weiter. Die Maschinen, die zu ziehen waren, wurden immer größer, sodass es in den Achtzigerjahren üblich wurde, einen Traktor mit 50 bis 70PS zu kaufen. Damit kam man in unserer Gegend als Landwirt komfortabel über die Runden und konnte all seine Arbeiten angenehm erledigen. Doch um die Jahrtausendwende begannen die Landmaschinenvertreter, angetrieben von ihren fetten Provisionen, all ihre Skrupel über Bord zu werfen, und redeten den Bauern ein, dass sie immer noch größere Maschinen benötigen.

Oft muss ich den Kopf schütteln, wenn ich durch unser Tal fahre und so manchen Bauern sehe, der mit seinem 150PS starken Traktor über die Felder brettert, obwohl sein Vater vor dreißig Jahren dieselben Felder locker mit halb so starken Maschinen bewirtschaften konnte.

Wie dem auch sei: Mein Traktor, mit dem ich Mähwerk und Ladewagen ziehe, hat 80PS, der mittlere Traktor erledigt die Arbeiten mit seinen 52PS, und unser alter 15er-Steyr fährt mit seinen 15PS hin und wieder rein zum Vergnügen eine kleine Runde.

Mittlerweile ist es Abend geworden. 22 Ladewagen liegen jetzt am sicheren Heuboden. Ich bin wirklich mehr als zufrieden mit meiner tollen Helfertruppe. Wir sitzen allesamt erschöpft, aber entspannt am Küchentisch bei unserer wohlverdienten Jause.

»Sag mal, Hons, wo ist denn eigentlich Timo?«, fragt mich nach einiger Zeit meine Frau.

»Max, hast du ihm nicht gesagt, dass wir mit der Arbeit fertig sind?«

»Ach so, hätte ich das sollen?«, gibt sich mein Ältester ahnungslos.

»Ja, habt ihr den armen Buben am Heuboden vergessen? Was, wenn ihm etwas passiert ist?« Elke wird nervös und will die Küche verlassen, um nach ihm zu suchen, als dieser seelenruhig zur Tür reinspaziert.

Bestens gelaunt, mit seinem Handy in der Hand, schnappt er sich ein großes Speckbrot vom Tisch.

»Haben sie dich allein am Heuboden gelassen, Timo?«, fragt ihn meine Frau besorgt.

»Ach wo, ich bin doch nach dem zweiten Ladewagen wieder verschwunden und hab es mir den restlichen Nachmittag in der Hängematte gemütlich gemacht. Mein Papa hat angerufen und gesagt, ich brauch dein WLAN-Passwort gar nicht, Hons, denn ich habe bei meinem Handyvertrag sowieso uneingeschränktes Datenvolumen«, erklärt mir der Rotzbub kauend und verschwindet mit dem Brot in der Hand so schnell, wie er gekommen ist.

Taxi, bitte

Du, Hons, eigentlich könntest du ja heute die Kinder fahren, oder? Mach ihnen doch bitte schnell ein Frühstück, nur einen Kakao und eine Kleinigkeit zu essen. Die Schuljause ist schon fertig gerichtet. Bussi, bis später«, ruft Elke, während sie schon in die Jacke schlüpft und das Haus verlässt.

Das ist der Nachteil, wenn man seinen Bauernhof auf Mutterkuhhaltung umstellt: Früher, als die Kühe noch gemolken werden mussten, stand ich täglich um 5:30 Uhr im Stall und kümmerte mich um die Rinder. Mittlerweile finden die Kälber selbstständig den prallgefüllten Euter ihrer Muttis, und in der warmen Jahreszeit sind die Tiere ohnehin rund um die Uhr auf der Weide. Somit bin ich in der Früh im Stall viel schneller fertig. Frisches Heu füttern, den angefallenen Kuhmist entfernen und trockenes Stroh auf den Liegeflächen einstreuen, damit es meine Damen gemütlich haben: Das alles geht ruck, zuck. Einerseits natürlich positiv, weil Work-Life-Balance und so, andererseits habe ich nun in der Früh Zeit, um für unsere Schulkinder Taxi zu spielen.

Nachdem unsere beiden großen Kinder im Internat sind, waren bis vor Kurzem nur die zwei Kleinen zu verfrachten. Das ging recht schnell. Einmal anderthalb Kilometer zur Bushaltestelle, wo Hannes mit dem Bus in die acht Kilometer entfernte Mittelschule fährt, und dann drei Kilometer weiter zur Volksschule, den Kleinen abliefern. Eigentlich eine Sache von zehn Minuten.

Mittlerweile hat sich der Schülertransport wegen unserer Gastkinder etwas verkompliziert. Tilda ist zwar gleich alt wie unser Hannes, doch sie besucht nicht die Mittelschule in der Nachbargemeinde. Ihre Eltern sind der Meinung, man kann in der heutigen Zeit kein Kind in eine Proletenschule stecken. Es muss ein Gymnasium sein, um später richtige Karrierechancen zu haben. Da das Gymnasium im dreißig Kilometer entfernten Spittal an der Drau steht, muss die gute Tilda etwas früher zum Bus gebracht werden als unser Hannes. Das heißt: Ich geh schnell um sechs Uhr in den Stall, bring um halb sieben die Nachbarsprinzessin zur Bushaltestelle, fahr wieder nach Hause, trinke eine Tasse Kaffee und verspeise ein Butterbrot mit Honig, weil die Nutella zurzeit meistens leer ist.

»Wo bleibt das Frühstück, Papa?«, fragt Konstantin.

»Da steht die Butter, dort das Brot, hier der Honig, bon appétit.«

»Aber wir trinken doch nur einen Kakao.«

Irgendwie hab ich das Gefühl, dass etwas von mir erwartet wird. Ich bleib kurz sitzen und hoffe, dass die Kinder dieses Problem selbst lösen. Doch mein Nachwuchs besitzt das Talent, mich so lang und fordernd anzuschauen, dass ich schlussendlich nachgebe. »Bitte schön, dreimal Kakao nach Art des Hauses.«