Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

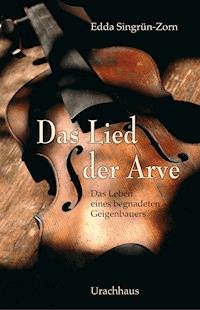

- Herausgeber: Urachhaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit sechs Jahren schnitzt Ambrosius Bartholomäus Schneehauser seine erste Flöte - und entdeckt seine Liebe zur Musik. Bald steht für ihn fest: Er möchte Geigenbauer werden! Und tatsächlich entwickelt er als junger Mann eine solche Meisterschaft, dass sein Name schon bald in aller Munde ist. Seine Wanderjahre führen ihn durch das halbe Europa, ehe er in zwei Weltkriegen gleichzeitig unerträgliches Leid kennen lernt und Menschen um ihn herum vorlebt, wie eine reine Seele dem Unrecht begegnen kann. Das Lied der Arve ist weit mehr als die literarische Verarbeitung eines besonderen Lebens. Edda Singrün-Zorn gelingt es, in der Tradition von Eichendorff bis Hesse wurzelnd, den Leser in seelischen Tiefenschichten intensiv und nachhaltig zu berühren-

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edda Singrün-Zorn

Das Lied

der Arve

Das Leben eines

begnadeten Geigenbauers

Inhalt

Das Lied der Arve

Wo überall die Musik wächst

Von der Lehre zur Meisterschaft

Die Stadt der Geigen

Begegnung am großen Wasser

Vom Heideschäfer nach Nürnberg

Der Weg durch den großen Krieg

Wieder in der Obhut des Pfeilerengels

Geigen werden verkauft und ein »Lehrling« geboren

Die Frau von der »Köpfelgeige«

Noch ein Abschied und der zweite große Krieg

Die letzte Geige

Das Lied der Arve

Weit oben in den Bergen liegt ein Haus, hingeschmiegt in die Wiesenmulde, umstanden von Arven, den einzigen Bäumen, die in dieser Höhe noch wachsen. Ein Bauer und Holzfäller wohnt hier mit seiner Frau. Schneehauser heißt er, Schneehauser, Bartholomäus, so jedenfalls steht es im Kirchenbuch. Ob sie immer so hießen, die Schneehauser, weiß keiner mehr, vielleicht nannten auch sie sich einstmals nach ihrem Gewerbe, wie es im Tale üblich ist, Schneider, Schuster, Wagner, Holzer, Bauer oder Meirer. Doch ihr Wohnen hob sie aus der Enge des Dorfes – so hoch, so weit ab hatte sich noch keiner angesiedelt. Und daher kam es, dass immer häufiger, wenn jemand nach dem Weg ins Gebirge frug, man ihm nicht antwortete: »Den Steig hinauf bis zum Häusel des Holzerbauern und dann links ab weiter«, sondern: »Den Steig hinauf bis zum Schneehaus und dann links ab weiter.« Denn in der Wiesenmulde blieb der Schnee oft bis in den Juni, und wenn sie im Tal zum Erntefest rüsteten, lag er schon wieder.

So hat die Familie des Holzers ihren Namen nach ihrem Haus bekommen und behalten. Der junge Schneehauser, der Barthel, hat den Besonderheiten seiner Vorfahren noch eine draufgesetzt, er nahm sich keine aus dem Tal zum Weib, er stieg über den Kamm und holte sich sein Mädchen aus einer Gegend, wo die Dörflein wie Adlernester in den Schrunden kleben. Karg geht es dort zu, einsam, und darum mag es niemanden verwundern, wenn diese Menschen sich ihre eigene Kurzweil geschaffen. Träumer waren sie oft, mitunter Spintisierer – und Musikanten trotz ihres harten Lebens. Die Schneehauserin, die Franziska, war eine von ihnen, und sie brachte über den Berg dem Barthel in sein Haus nicht nur ihre ganze Liebe und ein bissel Heiratsgut im Bündel, sie brachte etwas, was im Tal nicht sehr häufig anzutreffen war, einen nahezu unerschöpflichen Schatz an Sagen, Geschichten und Liedern.

Über ein Jahr ging dahin, seit die Fränzel im Schneehaus ihren Einzug gehalten, Anfang Dezember war’s, in der stillen Zeit des Advent. Tagelang hatte es geschneit, so viel, dass die Häuser kaum aus ihren Fensteraugen schauen konnten. Dann brach die Kälte ins Tal und über die Berge, keine Kälte, wie sie der Nordwind hertreibt, sondern eine Kälte, die von den Sternen auf die Erde fällt. Hoch wölbte sich der Himmel, und als es auf Mitternacht ging, stand der Orion, der große Jäger, auf den Gipfeln, und sein mächtiger Arm, sein glitzerndes Gehänge, streute Funken in den Schnee. Im Dorf schlief alles, oben aber beim Schneehauser blinzelte ein Licht in die Finsternis und wies der Frau die Richtung, die trotz der späten Stunde den mühseligen Weg aufwärts stapfte und vor sich hin brummte.

»Eigentlich hat er Recht, der Bub, es ist ein höllisches Gewerk, was ich betreib, aber trotzdem.« Sie musste daran denken, wie sie ihre Sachen gepackt und der Sohn entsetzt gefragt hatte: »Wohin willst du denn um alles in der Welt bei diesem Wetter?«

»Der Fränzi, der Schneehauserin ihr Tag ist heute, da muss ich wohl gehen.«

»Die Fränzi, die Fremde? Die kann ihr Kind allein kriegen, deshalb wirst du dich nicht in die Wildnis quälen.«

Hart hat sie da ihren Korb auf den Boden gesetzt und streng geantwortet: »Die Fremde ist ein Mensch, ich würd’ mich einer Sünde fürchten, wenn nur eine Mutter und ihr Kind durch mein Verschulden zu Schaden käm’. Sie nennen mich Mutter Magdalen, Wehmutter, den Namen hätte ich nicht verdient, wenn ich anders dächte. Und du betest drei Vaterunser für meine glückliche Bergfahrt, für ein gesundes Schneehauserl und zur Strafe für dein gottloses Gerede.« Damit warf sie sich den Korb auf den Rücken und wollte zur Türe hinaus.

Doch Martin vertrat ihr den Weg: »Ich wünsch’ dir eine gute Heimkehr und eine glückliche Hand dort oben!«

»Schon recht,« unbeholfen fasste sie ihm in den Haarschopf, »manchmal fährt einem etwas aus dem Mund, was besser drin geblieben wär’.«

»Nein, Mutter, das ist’s nicht, es sollt gar nicht drinnen sein. An dem, was in mir ist, muss ich was ändern, nicht an dem, was aus dem Mund kommt, sonst wär es ja beinahe wie eine Lüge. Ich hab nicht gottlos geredet, ich hab gottlos gedacht.«

»Was du dir zusammendenkst, aber brav ist, was du sagst, und nun lass mich ziehen, die Zeit drängt.«

All das ging ihr durch den Sinn, während sie der warme Lichtschein des Berghofes durch die Dunkelheit lenkte.

»Dass Ihr kommt, Mutter Magdalen, und das bei dem Wetter, das werd’ ich Euch nie vergessen«, meinte die Fränzi.

»Eine andere Stunde hättest dir schon aussuchen können«, polterte die Frau. »So ein kleines Wurm in solch eine Kälte setzen. Aber ihr aus den Gebirgsnestern habt schon immer einen eigenen Kopf gehabt«, setzte sie lachend hinzu. »Und jetzt Barthel, Feuer anblasen, ein Neugeborenes braucht’s warm.«

Als der Mond langsam gegen Westen glitt und der Orion hinabstieg hinter die Berge, drang beim Schneehauser ein Ton in die Nacht, ein Ton, wie das leise Fiepen eines Vogels im Schlaf. Und kurz darauf öffnete die Magdalene die Kammertüre und rief: »Bartholomäus Schneehauser, du hast einen Sohn!« Der Barthel schlich auf den Zehenspitzen zum Bett seiner Frau und – da lag er, der Erstgeborene, winzig, zerbrechlich, wie ihm schien und: »Schön wie ein Englein«, staunte der Barthel. »Aber, Mutter Magdalen, müsst er net lauter schreien, alle andern schreien doch lauter?«

Magdalene beugte sich über den Kleinen, und leise, wie zu sich selbst, sagte sie: »Meine Mutter, von der ich alles gelernt hab’, was eine Wehmutter braucht, hat einen Vers gehabt für manches Kindlein: ›Frau Holle tut das Wasser tragen, im goldenen Kanndel, aus goldenem Brünndel, drin liegen viel Kindel. Sie legt’s auf die Kissen und tut sie schön küssen und tut sie schön wiegen auf goldener Stiegen, tut sie schön wiegen.‹ Nicht bei allen hat sie so gesprochen, nur bei einigen, und ich hab sie oft beneidet, dass sie gewusst hat, wann der Vers passt und wann net. Aber heut …«, über ihr Gesicht flog ein Leuchten, »heut spür’ ich zum erstenmal, dass ich ihn sagen muss, den alten Vers. Der hier, Schneehauser, der ist aus dem goldenen Brünndel, der ist anders denn alle, denen ich bisher auf die Welt geholfen.«

Es war still in der Stube – und in die Stille hinein hörte man das Lied der Arve vor dem Haus, die in der Kälte sang, und das zarte Fiepen des Kindes, als gäbe es dem Baum Antwort. Und unter dem Lied der Arve schlief der Kleine hinüber in seinen ersten Erdentag.

Als in der Frühe, nach einem tiefen, erholsamen Schlaf, Mutter Magdalen zur Heimfahrt rüstete, nicht ohne vorher dem Barthel einen Sack voll Anweisungen eingebleut zu haben, fragte sie zum Schluss: »So, ihr beiden, was soll ich dem Pfarrer melden, wie soll er denn heißen euer Erstling?«

»No, Bartholomäus wird er heißen, wie ich und wie mein Vater geheißen.« »So ist’s gut« entgegnete ihm Magdalen mit gutmütigem Spott, »du hast das Sagen, du hast ja auch am meisten geschafft heut Nacht.«

Barthel senkte den Kopf und murmelte: »Nur, wenn’s der Fränzi recht ist, natürlich.«

Franziska lächelte fein: »Ich hab nichts gegen Bartholomäus, als Zweitnamen mag ihn der Pfarrer gern einschreiben, aber«, ihr Blick umfasste das dunkle Köpfchen des Kindes und ging von da in die Ferne, »ich hatt’ einen Ahn, er war ein Besonderer, alles, was er in die Hand nahm, gehorchte ihm, ob es ein Werkzeug war, ein Stück Holz oder ein Stein. Er hatte das Bildschnitzen nie gelernt, er konnte es einfach aus sich heraus. In unserer Stube daheim hängt eine Muttergottes, schöner und lieblicher hab’ ich keine mehr gesehen, die hat er gemacht. Und Lieder und Melodien wusste er, alles wurde bei ihm zu Musik, selbst die alltäglichste Arbeit. Ambrosius hat er geheißen. Ich möcht’, dass er Ambrosius heißt. Ambrosius Bartholomäus Schneehauser«, setzte sie feierlich hinzu.

»Ambrosius? So wurde noch keiner gerufen hier im Tal.«

»Dann ist der Eure eben der Erste. Außerdem schau auf dein Kalendarium Barthel, heut ist Ambrosiustag, der 7. Dezember. Also gesegne es ihm!« Mit diesen Worten machte Mutter Magdalen mit dem Weihwedel das Kreuzeszeichen über der Wiege, nickte noch einmal den beiden zu und zog ihres Weges.

Einige Tage später schrieb der Pfarrer ins Kirchenregister: »Dem Bartholomäus Schneehauser und seiner Frau Franziska, geborene Machleith, am 7. Dezember 1889 ein Söhnlein geboren, heißt Ambrosius Bartholomäus Schneehauser.« Kopfschüttelnd beendete der alte Herr seine Eintragung. »Auf was für Gedanken die Leut’ kommen, Ambrosius, so heißt man doch nicht.«

»Erstens ist der Bub am Ambrosiustag geboren, dafür verbürg’ ich mich, und zweitens ist er ein Besonderer, er ist ein Hollenkind aus dem goldenen Brünndel!« Geheimnisvoll sagt es die Magdalen. Missbilligend schaut der Pfarrer über seine Brille: »Mutter Magdalen, du weißt ich schätze dich sehr, aber wann wirst du endlich deinen Aberglauben ablegen. Hast du das Kind wenigstens gesegnet?«

»Ja, Hochwürden, mit einem rechtschaffenen Weihwedel, wie es der Brauch ist. Nur, das ist kein Aberglaube, das sind die Wurzeln aus denen wir kommen.«

»Unsre Wurzeln liegen in Bethlehem«, weist sie der Pfarrer zurecht.

»So, und wo liegen die Wurzeln von Bethlehem?« Die Magdalen fragt es kriegerisch. »Und, wo steht geschrieben, dass ein Hollenkind nicht auch ein Christenkind sein kann? Wissen wir alles, was in einem Menschen verborgen ist? Glauben Sie mir, Hochwürden, wenn sie ihren Schrei getan, und das erste Mal die Augen aufmachen, dann ist mir’s jedesmal, als schau ich geradewegs in den Himmel. So einen Blick hat der Mensch nie mehr in seinem Leben. Beim Ambrosius, da war der Himmel ganz nah, zum Greifen nah – und die Arve hat gesungen.«

Eine ganze Weile blieb es still zwischen den beiden, dann meinte der Pfarrer begütigend: »Lass es gut sein für heute, ich denke, ich hab dich verstanden.« Er geleitete Magdalen bis zur Pforte und das war eine besondere Ehre.

Die Arve hat gesungen, als der kleine Ambrosius seinen ersten Schrei getan, und von der Stund an war es, als hätten das Kind und der Baum etwas Geheimes miteinander, etwas, das sie zusammenband, sie verstanden sich ohne Worte, ihre gemeinsame Sprache waren die Töne. Kaum, dass der Kleine krabbeln konnte, kroch er über die Türschwelle ins Freie. Da saß er dann im Schatten der Arve und spielte mit den Zapfen, die sie ihm freigiebig zuwarf, oder er lag auf dem Rücken, schaute in den leichten Tanz ihrer Zweige und haschte nach ihnen. Manchmal aber, im stillen Mittag oder im Dämmern, in den verwunschenen Stunden, in denen man die Erde atmen hört, klang der Gesang der hohen Kinderstimme zusammen mit dem Rauschen des Baumes und verwob sich zu einer seltsamen Melodie. Dann konnte es sein, dass die Fränzi innehielt bei ihrer Arbeit und lauschte. Weit trug sie dieses eigene Lied, zurück in ihre Kindertage. Sie sah das Dorf hoch oben im Gebirge, sah den alten Ambrosius Machleith vor dem Haus sitzen und einen Bildstock schnitzen, während er vor sich hin sang mit seiner warmen, tiefen Stimme. Manchmal lief sie dann hinaus, nahm ihr Büblein auf den Arm, trat mit ihm vor, an den Weg, wo man Dorf und Tal liegen sah und sagte: »Das alles was du hier siehst, dazu die Berge, dazu die Sonne, den Mond und die vielen, vielen Stern’, das alles musst du hinaussingen in die Welt, Ambrosius, damit die Menschen es hören und froh werden.«

Der Bub schaute sie dann mit seinen dunklen Augen ernsthaft an und jedes Wort fiel tief in seine Seele, auch wenn er es noch nicht verstand.

Die Jahre gingen dahin, Ambrosius bekam Geschwister, eine Schwester und einen Bruder, gesunde, dunkellockige, fröhliche Kinder, die gar nichts Absonderliches an sich hatten. Sie spielten, tobten und zudem halfen sie den Eltern, soweit es ihre Kräfte zuließen. Auch Ambrosius half, aber es war wie ein stilles Einverständnis zwischen allen, dass man ihm die schweren Arbeiten abnahm, denn seine Hände waren schmal und zartgliederig. »Ich hab immer Angst, seine Finger brechen, wenn er ein Beil aufhebt«, seufzte der Vater, »was soll denn werden aus ihm, wo er doch so gar anders ist?«

Aber die Fränzi war ohne Furcht: »Ich spür’s, er macht seinen Weg, es muss ja nicht ein jeder Holzbauer werden.«

Der aber, von dem die Rede war, saß mit den Geschwistern unter der Arve und sie sangen mit ihren klaren Stimmen ein Lied ums andere, denn singen, das konnten sie alle drei. Nur manchmal, meist um die Dämmerstunde, wenn der Abendstern über dem Felszacken stand, konnte es geschehen, dass sich Ambrosius von dem Liede löste, und in eigener Melodie schwangen die Töne hinaus. So kam es, dass der Barthel ihm einmal zuhörte und ihn frug: »Was war das für ein Lied, das du vorhin gesungen hast?«

«Meinst du das Lied vom Stern?«

»Ich weiß nicht, wie’s heißt Bub, ich weiß nur, dass es schön war.«

Da strahlten die Augen des Ambrosius, zu selten kam es vor, dass der Vater in seiner herben Art einen lobte, und leise antwortete er: » Ich verrat dir was, Vater. Das Lied ist nicht von mir, wie die Vroni und der Joseph denken, die sind noch klein und verstehn’s nicht besser. Das Lied ist vom Stern, er hat’s gesungen – wenn man ganz still ist, kann man ihn nämlich singen hören.«

Da hat der Barthel ihm zugenickt, ist ins Haus gegangen zur Fränzi, hat ihr den Arm um die Schulter gelegt und sagte: »Heut hab ich die Mutter Magdalen das erste Mal verstanden! Er ist ein Besonderer, der Ambrosius, ein ganz Besonderer. Ich hoff’ nur, dass unser Lehrer noch lang das Leben hat, denn der hat ein Gespür für solch ein Kind.«

Und als das Frühjahr ins Land zog, der Schnee den Weg freigab hinunter ins Dorf, zog Ambrosius das erste Mal unter viel guten Wünschen der Eltern und Geschwister zur Schule. Der alte Lehrer stand am Tor und begrüßte die Neuen, und als Ambrosius ihm die Hand hinstreckte und zu ihm aufblickte, meinte er wie nebenbei: »So, du bist also der Ambrosius Schneehauser.« Im Stillen aber dachte er: »Die Magdalen hat Recht, da bekomm’ ich was Besonderes in die Hand. Augen hat er, als könnte er allen Dingen auf den Grund sehen.«

Wo überall die Musik wächst

Sechs Jahre war Ambrosius jetzt alt und ein Schulbub. Jeden Tag, sobald die Morgenhelle über den östlichen Bergen aufschien, weckte ihn die Mutter, und wenn er seine Morgensuppe gelöffelt, wanderte er den schmalen, steilen Pfad hinab. Dieser Morgengang war ihm das Liebste. Der Tau hing noch in den Gräsern, Schmetterlinge flatterten, taumelig von der Nachtkühle, hie und da huschte ein Salamander ins feuchte Moos, die Lerchen stiegen in einen Himmel, blankgeputzt und rein wie am Schöpfungstag. Bei diesen Gängen tat sich die Seele des Buben weit auf, und so sehr ihn auch das Geschaute beglückte, noch mehr regte ihn das Gehörte an. Alles hatte für ihn eine Stimme, selbst die glitzernden Tautropfen streuten ein Lied über die Wiesen. »Wie die Schneesterne im Winter«, dachte Ambrosius, »nur voller Sonne, ein gläsernes Sonnenlied.«

Wenn die Schule zu Ende war, lief Ambrosius meist rasch nach Hause, denn zum ersten hungerte ihn und außerdem sehnte er sich nach der Mutter. Nur manchmal kehrte er in der kleinen Dorfkirche ein. Er mochte den schlichten, hohen Raum, still war es hier, die Ampel mit dem ewigen Licht schaukelte leicht hin und her, ab und zu knarzten die altersdunklen Betbänke, es hörte sich an, als seufzten sie. Was mussten sie auch alles aufnehmen an Sündhaftem und Sorgenvollem, da konnte einem schon das Seufzen ankommen. Überall hing der Geruch von Weihrauch und abgebrannten Wachsstöcken. Dies alles nahm Ambrosius wahr und noch viel mehr. Voll fiel das Mittagslicht durch die bunten Fenster und malte rote und blaue Tupfen auf die Stufen und den großen Palmbuschen, der neben dem Altar stand, denn es war kurz vor Ostern. Und weil alles so schön und nun auch bald Ferienzeit war, ging dem Ambrosius das Herz über und er begann zu singen. Hell und glockenrein hob sich seine Stimme über das Gestühl bis hinauf ins Gewölbe. Andächtig sang er, den Blick auf das Altarbild gerichtet, als eine Stimme hinter ihm frug: »Ambrosius Schneehauser, wir haben keinen Gottesdienst und es ist auch kein Kirchenlied, was du singst; was also ist es?«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!