4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Forever

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Jandor der Vampir

- Sprache: Deutsch

Seit Jahrhunderten besitzt Jandor die Gabe der Unsterblichkeit. Doch als Vampir hadert er mit der Einsamkeit. Im hohen Norden bei den Wikingern hat er nach Jahren der Suche seine große Liebe Tanita wiedergefunden, aber seine Gegenwart bedroht ihr Leben. Um seine ewige Geliebte vor dem Tod zu bewahren, nimmt er endgültig Abschied von ihr. Er segelt Richtung Westen, zu den neuen Ländern. Er hofft, sich dort mit seinem Schicksal auszusöhnen. Und vielleicht findet er doch noch einen Weg, mit Tanita zusammenzuleben?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Die AutorinNatascha Kribbeler, geboren 1965 in Hamburg, ist ausgebildete Rechtsanwaltsgehilfin. 2002 zog sie der Liebe wegen nach Bayern. Ihre großen Interessen Geschichte und Geographie lebt sie in ihren Hobbys Schreiben, Fotografieren und Reisen aus.

Das BuchSeit Jahrhunderten besitzt Jandor die Gabe der Unsterblichkeit. Doch als Vampir hadert er mit der Einsamkeit. Im hohen Norden bei den Wikingern hat er nach Jahren der Suche seine große Liebe Tanita wiedergefunden, aber seine Gegenwart bedroht ihr Leben. Um seine ewige Geliebte vor dem Tod zu bewahren, nimmt er endgültig Abschied von ihr. Er segelt Richtung Westen, zu den neuen Ländern. Er hofft, sich dort mit seinem Schicksal auszusöhnen. Und vielleicht findet er doch noch einen Weg, mit Tanita zusammenzuleben?

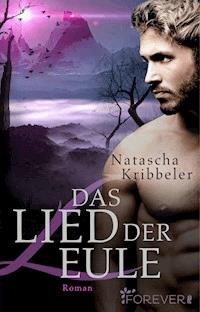

Natascha Kribbeler

Das Lied der Eule

Roman

Forever by Ullsteinforever.ullstein.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Februar 2016 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © Fotostudio Koch Roding ISBN 978-3-95818-078-9 Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. Von Natascha Kribbeler sind bei Forever außerdem erschienen: Der kalte Kuss der Wölfe Der geheime Ruf des Raben Die Tränen des Bären

Kapitel 1

Ich konnte es einfach nicht.

Abfahrbereit lag die Knorr, das große Handelsschiff, am Pier. An Bord wimmelte es von Seeleuten, die Haltetaue lösten, Ruder ergriffen, letzte Gepäckstücke festzurrten. Aufgeregte Reisende winkten ihren zurückbleibenden Angehörigen zu, Mütter hielten ihre Kinder im Arm. Nervös wieherte ein Pferd.

Das Meer glitzerte einladend im Sonnenlicht und ein kräftiger Wind wehte, als könne er es nicht erwarten, das Segel zu füllen und das Schiff vor sich her über den Ozean zu treiben, hin zu einem beinahe noch unbekannten Ziel.

Eisland.

In Gedanken sah ich es vor mir. Beinahe menschenleer, unerforscht, frisch und unberührt wie eine schöne Jungfrau. An Bord der Knorr schaute ich in aufgeregte, gerötete Gesichter voller Vorfreude und Traurigkeit. Männer, Frauen, Kinder. Sie brachen auf in ein vollkommen neues Leben, ließen alles hinter sich, ihre Heimat, Freunde, Verwandte.

Auch ich hatte dies vorgehabt. Aber ich würde noch mehr zurücklassen.

Mein Herz. Einen Großteil meiner Seele. Das größte Wunder, das mir je widerfahren war.

Denn weit hinter mir, jenseits des grenzenlosen Waldes, in einem kleinen Dorf, lebte von nun an mein ganzer Lebensinhalt, das, was mich zum Lachen gebracht und mein Leben mit Licht erfüllt hatte, allein.

Meine Tanita. Erst einen Winter war es her, dass ich sie wiedergefunden hatte. Sie war meine große, unendliche Liebe, und schon mehrmals hatte ich sie an den Tod verloren. Doch sie liebte mich so sehr, dass sie stets einen Weg fand, von den Sternen, zu denen sie gegangen war, zu mir zurückzukehren.

Doch dieses Mal war alles anders. Wir hatten beschlossen, unser Glück und das Schicksal nicht noch einmal herauszufordern, obwohl es uns das Herz brach. Viel zu groß war unsere Angst, dass es uns nur allzu rasch wieder voneinander trennen und der Tod sie erneut in seine dunklen Arme schließen würde.

Und deshalb war ich fortgegangen. Sie blieb zurück bei meinen Freunden, die sie beschützen würden. Ich jedoch zog in die Ferne, und die Kunde des neu entdeckten Landes, Eisland, erreichte mich zum rechten Zeitpunkt.

Doch ich ging nicht allein.

Auf dem dickbäuchigen Handelsschiff waren auch zwei mir sehr vertraute Gesichter, die mir fragend und ungeduldig entgegensahen.

»Jandor, wo bleibst du denn? Komm endlich, das Schiff legt jeden Augenblick ab!«

Akira, eine meiner Begleiterinnen, winkte mir ungeduldig zu. Ihre sonst so strahlend grünen Augen verdunkelten sich und ich konnte ihre Sorge daraus ablesen. Der Blick meiner zweiten Mitreisenden, ihrer Schwester Ladai, war sogar noch eindringlicher. Sie starrte mich an und versuchte, mich mit ihrem blauen Blick zu fixieren und dazu zu bringen, mich endlich in Bewegung zu setzen und das Schiff zu betreten.

Worauf wartete ich? Ich wusste es selbst nicht. Gedankenversunken ergriff ich die Zügel meiner schwarzen Stute Nachtwind fester. »Na komm, meine Süße. Du fährst doch nicht zum ersten Mal mit einem Schiff. Das neue Land ist wunderbar, du wirst schon sehen. Wir werden es gemeinsam erkunden, nicht wahr?«

Sie warf den Kopf zurück, dass ihre schwarze Mähne flog, und blickte mich zweifelnd an.

Ich wusste, dass es keine Furcht vor dem schwankenden Schiff war, die sie bewog, zu zögern. Auch das Meer fürchtete sie nicht. Beides kannte sie.

Aber sie wusste, was ich fühlte. Sie spürte meine innere Zerrissenheit, als wäre es ihre eigene.

»Nun komm endlich, Jandor!« Akira wurde ungeduldig. »Lass dein Pferd zurück, wenn es sich sträubt. Du kannst dir ein neues kaufen. Du kannst eine ganz neue Zucht aufmachen, wenn du willst. Aber setz dich endlich in Bewegung und komm rüber!«

Die Männer an Bord begannen, die Laufplanke einzuholen.

»Es tut mir leid«, flüsterte ich, und erst in diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich soeben eine Entscheidung getroffen hatte.

»Was soll das heißen?« Natürlich hatten sie mich genau verstanden. Beide besaßen ein sehr feines Gehör.

Zwei Augenpaare starrten mich ungläubig an. Es waren wunderschöne Augen, und sie gehörten zu bildschönen Frauen. Beide liebten mich, jede auf ihre Weise, und ich hatte mit ihnen ein völlig neues Leben beginnen wollen, fern von allen erdrückenden, belastenden und traurigen Erinnerungen.

»Ich kann nicht.«

Zornig riss der auffrischende Wind mir die Worte von den Lippen und trug sie fort, als wolle er verhindern, dass sie an die Ohren der beiden Frauen drangen. Das Schiff, auf dem sie standen, begann in der Dünung zu schwanken, als auch das letzte Tau, das es im Zaum gehalten hatte, gelöst wurde und es endlich frei im Wasser lag.

Ladais Augen schwammen in Tränen. Ich sah ihr an, dass sie sich selbst die Schuld daran gab, dass ich nicht mitkam, sie im letzten Augenblick doch nicht begleitete. Das rote Haar ihrer Schwester Akira jedoch begann sich zornig zu ringeln, so wie immer, wenn sie aufgebracht war.

»Natürlich kannst du es! Komm, spring herüber! Denk an das leere, freie Land, das wir zusammen erobern wollen! Es wird unser Reich, Jandor!«

Ich war versucht, ich gebe es zu. Konnte es etwas Wünschenswerteres für einen Mann geben, als gemeinsam mit zwei der schönsten Frauen, die die Welt je gesehen hatte, ein neues Leben aufzubauen? In einem völlig unbekannten, fast menschenleeren Land? Die Zukunft stand uns offen. Nichts würde uns etwas anhaben können. Wir waren imstande, uns als Könige über dieses neue Land zu erheben, und niemand hätte uns Einhalt gebieten können.

Denn wir waren Vampire. Wir waren unsterblich und beinahe unbesiegbar.

Die Eine jedoch, die ich zurückgelassen hatte, um sie zu beschützen, war in ständiger Gefahr, mir vom unerbittlichen Tod geraubt zu werden. Deshalb hatte ich fort gewollt, so weit es nur ging, um den Tod zu verwirren und von ihrer Spur abzubringen.

Doch nun war ich außerstande, mich zu rühren.

Die Knorr entfernte sich zügig, aber immer noch vernahm ich ganz deutlich jedes einzelne Wort meiner Begleiterinnen. »Bitte komm! Wir brauchen dich! Wir lieben dich!«

Und ich liebte sie auch. Akira war einst meine Gefährtin gewesen und hatte mir fast so nah gestanden wie Tanita. Aber nur fast. Sie hatte nie gänzlich an sie heranreichen können. Keine Frau konnte das. Ladai liebte ich ebenfalls, jedoch eher wie eine Schwester. Ich wusste, dass sie mich nach wie vor begehrte. Das hatte sie schon immer getan. Konflikte waren vorprogrammiert, wenn ich mit diesen beiden Frauen in eine gemeinsame Zukunft segelte.

Doch war auch das nicht der Grund, der mich zögern ließ, das Schiff zu betreten. Der Grund, weshalb ich immer noch hier stand, am Ufer einer quirligen Hafenstadt im Westen Norwegens, war ein ganz anderer und doch simpel.

Ich brachte es einfach nicht fertig, Tanita zurückzulassen. Nein, ich wollte nicht mehr zurück zu ihr. Wobei das nicht der Wahrheit entsprach. Nichts hätte ich lieber getan, als sie in die Arme zu schließen und niemals wieder loszulassen. Jedoch wusste ich, dass ich das nicht durfte.

Aber es war etwas anderes, hier im Land zu bleiben, über den gleichen Boden zu gehen wie sie, als durch einen ganzen, wilden Ozean von ihr getrennt zu sein.

»Bitte verzeiht mir!«, schrie ich in den Wind. Immer noch sträubte er sich dagegen, meine Worte zu überbringen, aber ich erkannte, dass Akira und Ladai sie mir von den Lippen ablasen. »Ich komme nach! Ich verspreche es, und ich werde mein Versprechen halten! Aber gebt mir noch Zeit. Ich bin noch nicht so weit. Geht vor und wartet auf mich!«

Sie starrten mich an, wurden immer kleiner, und ich sah ihnen nach, bis ich das blendende Glitzern des Meeres nicht mehr ertrug und meinen Blick abwenden musste, die Augen tränenfeucht.

Ein Teil von mir war voller Trauer. So lange hatte ich warten müssen, bis ich diese beiden Frauen wiedergefunden hatte. Ich kannte sie schon beinahe mein ganzes langes Leben. Und nun ließ ich sie allein in die Fremde ziehen. War das ein Fehler?

Nein, das spürte ich. Mein ganzer Körper, mein Herz, mein Selbst waren nicht bereit gewesen, auf das Schiff zu gehen und dieses Land zu verlassen. Dieses Land, in dem Tanita lebte.

Ich würde nicht zu ihr gehen. Zu groß war die Angst, dass der Tod mir hinterherschlich und sie wiederfinden würde.

Als ich in den Sattel stieg und Nachtwinds Zügel ergriff, spürte ich, wie eine schwere Last von mir abfiel.

»Wir bleiben hier, nicht wahr? Dieses Land ist so groß. Wir können uns fernhalten von ihr und doch in ihrer Nähe sein.«

Froh schnalzte ich mit der Zunge, und meine Stute trabte los. Wohin, das wusste ich noch nicht. Und es war mir auch einerlei. Weiter in den Norden vielleicht. Schon immer war ich neugierig gewesen, wie es dort sein mochte, ganz hoch oben. War es dort immer kalt oder gab es auch Sommer? Hörten die Nächte dort niemals auf? Wie waren die Menschen, die dort lebten? War der Norden überhaupt bewohnt oder war er menschenleer? Und wie weit konnte man dort gehen? Würde man irgendwann an den Rand der Welt treten und hinabschauen können in die leere Unendlichkeit?

Ich würde es herausfinden. Und ich wusste, ich würde es hören, wenn Tanita nach mir rief, denn kein Meer würde uns voneinander trennen.

Bleich wie der Tod lag die junge Frau im Bett und starrte blicklos an die rauchgeschwärzte Decke des kleinen Hauses. Ihr schwarzes Haar lag verschwitzt und stumpf um ihren Kopf, ihr Leib war eingefallen und ihre Augen leer. Hätten die Menschen um sie herum nicht gewusst, dass sie noch fast ein Mädchen war, hätte man sie für eine alte, vom Lebensmut verlassene Frau halten können, die sehnsüchtig auf ihren letzten Atemzug wartete.

»Du bist wach!«, rief eine andere Frau und bemühte sich, Freude in ihre Stimme zu legen. Ihr sah man an, dass sie noch jung war. Ihr langes blondes Haar glänzte im Schein des Feuers, ihre blauen Augen leuchteten, ihre Haut war glatt und makellos und ihr Körper geschmeidig wie eine Weidenrute.

Die reglose Gestalt auf dem Bett antwortete ihr nicht, aber das hatte Riona auch nicht erwartet. Seit Wochen schon sprach ihre Freundin Tanita kein Wort mehr.

Seit Jandor gegangen war.

Dabei hatte sie selbst ihn fortgeschickt. Und er hatte denselben Entschluss gefasst und wäre auch gegangen, hätte sie es nicht getan. Riona wusste, dass die beiden einander aus tiefstem Herzen liebten. Und sie wusste auch, dass sie es schon seit einer endlos langen Zeit taten, auch wenn sie immer noch nicht begriff, wie das möglich war. Tanita hatte ihr erklärt, dass sie schon mehrmals am Leben gewesen war, und immer hatte Jandor sie gefunden. Sie hatten sich geliebt wie am ersten Tag, und alles hätte so wunderbar sein können. Wäre da nicht der unerbittliche Tod, der sie stets viel zu früh und auf grausame Weise Jandors Armen entriss.

Dieses Mal hatten sie dies verhindern wollen, indem sie sich trennten und jeder seiner eigenen Wege ging. Allein. Vielleicht würde das den Tod überzeugen, dass es nun sinnlos war, Tanita mit sich zu nehmen.

Aber Riona war nicht überzeugt davon, dass die List funktioniert hatte. Auch ohne Jandor war ihre Freundin beinahe gestorben. Und Riona wusste auch woran. Tanitas Herz war gebrochen.

Als Jandor gegangen war, wurde sie schwer krank. Glühendes Fieber hatte sie beinahe vollkommen aufgezehrt. Drei Wochen lang schwebte sie zwischen Leben und Tod, als weigere sie sich, wieder gesund zu werden und wahrhaben zu müssen, dass ihr Liebster für immer fort war. Und dass sie selbst ihn fortgeschickt hatte.

Tag und Nacht, Stunde um Stunde hatte Riona am Krankenlager gesessen und nur ein wenig geschlafen, wenn einer von Jandors Freunden, die er zu ihrem Schutz hiergelassen hatte, sie ablöste. Doch auch der nachdenkliche und besorgte Hervir, der lebenslustige und fröhliche Olvur und der geheimnisvolle Skjöldur hatten keinen Rat gewusst.

»Ich hole ihn zurück!«, rief Hervir schließlich verzweifelt, und seine grauen Augen blickten so aufgewühlt wie der Ozean im Sturm. »Jandor ist gegangen, um Tanitas Leben zu schützen! Aber das war ein Fehler. Es funktioniert nicht. Der Tod greift auch ohne seine Nähe nach ihr. Ich hole ihn zurück, damit er sie wenigstens noch einmal sehen kann. Und damit sie glücklich sterben kann, im Bewusstsein, dass er bei ihr ist.«

»Nein, das darfst du nicht!« Entschlossen hatte Riona seinen Arm festgehalten. »Sie würde es dir niemals verzeihen. Und er auch nicht.«

»Aber wir können doch nicht tatenlos zusehen, wie sie stirbt! Einen völlig sinnlosen Tod!«

»Das tun wir auch nicht!«, rief Olvur entschlossen. Sanft nahm er Tanita auf seine Arme und erschrak. Sie war leicht wie ein Rehkitz. »Draußen scheint die Sonne. Das Gras wächst so schnell, dass man ihm dabei zusehen kann, überall blühen Blumen, und die Vögel singen so laut, dass ich mein gewohntes Nickerchen unter der alten Buche vergessen kann. Ich nehme sie jetzt mit hinaus. Wenn sie das Leben dort draußen sieht, hört und riecht, wird sie wieder gesund.«

Stunde um Stunde saß er im Gras und hielt sie vor sich im Arm, sodass sie die explodierende Natur sehen und fühlen konnte. Er strich über ihr Haar und bot ihr allerlei Leckereien an, die die Frauen des Dorfes ihr brachten. Doch sie verschmähte sogar den süßen Honigkuchen, dabei hatte sie ihm einst erzählt, dass sie den besonders liebte.

Skjöldur hockte sich vor sie hin und betrachtete nachdenklich ihr leeres Gesicht. »Sie braucht eine Aufgabe. Sie muss sich um etwas kümmern, das noch hilfsbedürftiger ist als sie selbst. Vielleicht würde ihr das helfen. Ich gehe los und versuche, ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen zu finden. Oder ein mutterloses Fohlen. Vielleicht ein winziges Kätzchen.«

Aber Riona hielt ihn auf. »Warte noch damit. Du siehst doch, sie ist kaum in der Lage, allein zu sitzen. Ihre Seele ist fort. Ich vermute, sie ist ihm hinterhergereist. Wenn wir nur etwas finden würden, das sie wieder zurücklockt.«

»Vielleicht ein schöner Jüngling«, grübelte Olvur, während er Tanita im Arm wiegte wie ein kleines Kind. »Wenn sie noch einmal die Liebe finden würde, jemandem ihr Herz schenken könnte, würde es heilen und sie wieder gesund werden.«

»Aber wie soll ein Mann das schaffen, wenn sie ihn nicht einmal ansieht?« Riona war verzweifelt. Sie wusste, sie verdankte Tanita ihr Leben. Sie würde alles dafür tun, es ihrer Freundin zu vergelten.

Einst waren sie aus ihrem Leben, aus den Armen ihrer Familien gerissen worden, ihrer Heimat in Britannien beraubt und hierher, nach Norwegen, verschleppt worden. Als Sklavinnen sollten sie verkauft werden, doch dann war alles anders gekommen, und schließlich waren sie hier im Dorf des Wikingerhäuptlings Thengill freundlich aufgenommen worden.

Doch bevor es soweit war, hatte Tanita sie mehr als einmal gerettet, hatte sich um sie gekümmert, ihr Mut zugesprochen, wenn sie diesen verloren hatte, hatte ihr zu trinken gegeben, sie mit ihrem Körper gewärmt. Es zerriss Riona das Herz, ihre Freundin nun so leiden zu sehen und ihr doch nicht helfen zu können.

Wenigstens war das alles verzehrende Fieber gesunken und schließlich ganz abgeklungen. Thengill hatte extra nach der weisen Frau, der Völva, geschickt, und diese hatte ein kleines Wunder vollbracht und die Krankheit in Tanitas Körper besiegt. Gegen die Krankheit in ihrem Geist jedoch war auch die Heilerin machtlos.

So verging Tag um Tag, ohne dass der Zustand ihrer Freundin sich besserte. Doch nun war Tanita endlich einmal wach, ihre Augen offen. Rasch goss Riona eine golden leuchtende Flüssigkeit in einen Becher, süßte sie mit Honig und hielt sie Tanita vorsichtig an die Lippen. Die Völva hatte erklärt, dass sie die Blüten des Johanniskrauts am Tag der Sommersonnenwende geerntet hatte. Nur dann waren sie in der Lage, die dunklen Geister zu vertreiben, die sich mitunter auf das Gemüt eines Menschen legten und ihm die Lebensfreude raubten.

»Du musst das trinken, es wird dir guttun.«

Doch Tanita rührte sich nicht. Da tauchte Riona ihren Finger in den Tee und befeuchtete mit dem Tropfen, der sich daran fing, die Lippen ihrer Freundin. Das tat sie so oft, bis so viel von dem Trunk Tanitas Lippen netzte, dass er herunterzutropfen drohte. Da öffnete Riona mit ihren Fingern ganz leicht Tanitas Lippen und das Getränk floss in deren Mund. Eine ganze Stunde lang wiederholte Riona den Vorgang wieder und wieder, und schließlich hatte Tanita einige kleine Schlucke davon zu sich genommen.

Während Riona sich aufseufzend zurücklehnte und ihren schmerzenden Rücken streckte, fielen Tanitas Augen wieder zu.

Immer noch folgte der Bär ihrem Liebsten. Er weinte nicht mehr, denn es kostete ihn seine ganze Kraft, Jandor nicht aus den Augen zu verlieren. Der blonde Mann trieb sein schwarzes Pferd in hohem Tempo über das Land, Stunde um Stunde, bis der Bär ihnen kaum noch folgen konnte.

»Ich halte es nicht mehr lange durch«, keuchte das Raubtier schwer atmend.

Tanita warf unruhig den Kopf hin und her, erwachte aber nicht. Sie konnte nicht wissen, dass inzwischen die Nacht hereingebrochen war. Alle schliefen, und selbst Hervir, der dieses Mal die Nachtwache übernommen hatte, war eingenickt.

»Es ist aber wichtig«, erklärte Tanita dem Bären. Die Dringlichkeit in ihrer Stimme veranlasste das große Tier, noch einmal alle Kräfte zu sammeln. Doch der Abstand zwischen ihm und dem Mann auf dem Pferd vergrößerte sich immer mehr.

Schließlich blieb der Bär völlig außer Atem stehen. »Es tut mir so leid«, schnaufte er erschöpft, »aber ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte.«

»Aber was soll ich nun tun?«, rief Tanita verzweifelt. »Jemand muss ihm folgen! Ich darf ihn nicht aus den Augen verlieren! Dann weiß ich nicht mehr, ob es ihm gut geht, ob er noch am Leben ist. Das würde ich nicht verkraften!«

»Ich weiß eine Lösung«, sagte der Bär. Langsam hob er den Kopf. Über ihm, in den Zweigen der alten Eiche, saß ein gewaltiger Vogel. Mit großen runden Augen blickte er aufmerksam zu ihm herunter.

»Würdest du das für mich übernehmen?«, bat der Bär.

»Ja«, erwiderte die Eule. »Für dich. Aber ganz besonders für die Liebe.«

Sie blinzelte dem Bären zu, öffnete ihre Schwingen und erhob sich lautlos in die Luft. Niemand hörte sie, als sie sich durch den Nachthimmel schwang und dem Reiter folgte.

Am folgenden Morgen, als Riona erwachte, saß Tanita aufrecht auf ihrem Lager.

»Du bist wach!«, rief die blonde Frau und sprang zu ihr. Vor ihrem Bett kniete sie sich hin und starrte ihre Freundin an. »Tanita! Du warst so lange krank! Und nun bist du wach! Ich bin so glücklich! Wie geht es dir?«

»Ich war krank? Wie lange denn?«

»Erinnerst du dich nicht? Drei volle Wochen lang. Wir wussten nicht, ob du … es überlebst.«

»Drei Wochen? Nein. Mir kam es vor, als hätte ich eine Nacht lang tief geschlafen. An mehr erinnere ich mich nicht.«

Doch. Sie erinnerte sich. Und bei der Erinnerung musste sie lächeln.

Sie war nicht weiter allein. Die Eule folgte ihm. Und solange sie das tat, war Jandor bei ihr.

Sie genas innerhalb eines einzigen Tages. Olvur trug sie hinaus auf die Wiese, so wie er es in den vergangenen Wochen schon so oft getan hatte, doch dieses Mal genoss sie die Düfte des Frühlings, den Anblick all der Wunder der erwachenden Natur, die sich ihr boten. Auch ihr Appetit kehrte mit voller Macht zurück, und sie stopfte so viel süßen Honigkuchen in sich hinein, dass ihr ganz übel davon wurde. Aber sie lachte nur, als ihr Bauch wehtat. Sie spürte wieder etwas! Sie nahm wieder am Leben teil!

Alles würde wieder gut werden.

»Wie kann er uns das antun?«, zürnte Ladai. »Er hat versprochen mitzukommen. Gemeinsam wollten wir ganz neu anfangen. Und wo ist er nun?« Zornig hieb sie die Spitze ihres Dolches in die Planken des Schiffes, wieder und wieder.

Akira umklammerte ihr Handgelenk. »Hör auf damit! Willst du, dass wir sinken?«

»Und wenn schon. Ich habe ohnehin keine Lust mehr auf dieses Eisland. Zusammen mit Jandor, ja, das hätte mir gefallen. Aber ohne ihn? Was soll das noch bringen?«

»Reiß dich zusammen, Ladai. Du bist doch kein Kind mehr. Er wird nachkommen. Du musst ihm nur ein wenig Zeit lassen. Er war noch nicht so weit.«

Zornig ruckte Ladais Kopf hoch, und ihre blauen Augen wirkten so eisig wie die Gletscher, die sie erwarteten. »Meint er etwa, er ist der Einzige, der Schweres durchmachen musste? Wir alle haben jemanden verloren, den wir liebten.«

Jäh traten Tränen in ihre Augen, und das Eis in ihnen schien zu schmelzen.

Akira senkte den Kopf, als sie an Kiran dachte. Er war ihr Sohn gewesen. Tausende von Jahren hatte sie ihn nicht mehr gesehen, hatte ihn verloren gewähnt, seit er als Kleinkind ermordet worden war. Doch dann hatte sie ihn wiedergefunden, als erwachsenen Mann, und mit einem Mal hatte sie das Wunder begriffen, das Jandor in Form von Tanita schon einige Male widerfahren war.

Doch ebenso rasch hatte sie ihn wieder verloren. Ladai brachte ihm den Tod. Ladai hatte schon vielen Männern den Tod gebracht. Oft fragte Akira sich, ob ihre Schwester verflucht war. Vor Schmerz war sie kurz davor gewesen, ihre eigene Schwester zu töten, bis sie begriffen hatte, dass es ein Versehen gewesen war. Ladai hatte Kiran helfen wollen, ihr Messer hatte nicht ihn töten sollen, sondern seinen Feind. Doch sie, Akira, hatte sich dazwischengeworfen, und so hatte das heranfliegende Messer Egil, den Gegner, verfehlt und stattdessen Kirans Herz durchbohrt.

Sie alle waren vor Schmerz wie betäubt gewesen. Aber das Leben – das unendliche Leben – ging weiter. Jedoch war nichts mehr wie zuvor. Und so hatten sie gemeinsam mit Jandor beschlossen, Thengills Dorf zu verlassen und in die Fremde zu ziehen. Im Gegensatz zu ihnen hatte Jandor Tanita nicht verloren. Nein, sie lebte noch. Und damit es so blieb, wollte er sie verlassen und gehen.

»Für ihn ist es noch schwerer«, erwiderte Akira leise. »Kiran ist tot. Wir haben nur sein Grab zurücklassen müssen. Einen lebenden Menschen verlassen zu müssen, einen, den man liebt, ist ungleich schwerer. Du musst ihn verstehen. Er braucht Zeit, darüber hinwegzukommen.«

»Wie lange denn? Wie lange sollen wir warten? Ein Jahr? Zwei? Jeder einzelne Tag ohne ihn ist doch vergeudet.«

Akira betrachtete ihre Schwester stumm. Im letzten Jahr war sie in dieses Land im Norden gekommen, um Jandor für sich selbst zurückzugewinnen. Einst war er ihr Geliebter gewesen, später ihr Todfeind, und dann wollte sie erneut ein gemeinsames Leben mit ihm beginnen und all die grausamen Taten, die sie begangen hatte, mit ihrem alten Leben zurücklassen. Aber sie hatte gelernt, dass nichts im Leben planbar ist. Alles war vollkommen anders gekommen, als sie es sich vorgestellt hatte.

Einen großen Anteil daran hatte ihre Schwester. Natürlich freute sie sich irrsinnig, Ladai wiedergefunden zu haben. Viele Jahrhunderte lang hatten sie sich nicht mehr gesehen, hatten voneinander befürchtet, die Andere wäre längst tot. Doch bei aller Freude war Ladai vor allem eines: eine Konkurrentin.

Und so bedauerlich es war, dass Jandor nun zurückgeblieben war und sie allein nach Eisland reisen ließ, im Grunde fühlte Akira sich erleichtert. Sie und Ladai hatten sich so lange Zeit nicht gesehen, dass sie sich erst wieder aneinander würden gewöhnen müssen. Das ging nicht von heute auf morgen. Schon gar nicht vor dem Hintergrund des schrecklichen Unfalls, der Kirans erneuten Tod verursacht hatte. Und es war wesentlich einfacher, die eigene Schwester erneut besser kennenzulernen, wenn sie allein mit ihr war. So gern sie auch mit Jandor zusammen war und ihn sich als Gefährten zurückwünschte, so wusste sie doch, dass Ladai denselben Traum hegte. Sie drei zusammen, das würde zu allerlei Schwierigkeiten und Komplikationen führen. Jandor würde ihnen folgen, das wusste sie mit Gewissheit. Und dann würde sie, Akira, völlig neu mit ihm beginnen. Bis dahin musste sie Ladai klargemacht haben, dass sie sich Jandor aus dem Kopf schlagen musste. Er gehörte ihr, ihr allein!

Mit gemischten Gefühlen blickte sie über den Bug hinaus auf die grauen Wogen des Nordmeers. Die Menschen an Bord unterhielten sich leise, machten Pläne für ihr neues Leben. Einige schliefen. Das Wetter war stabil, es sah weder nach Sturm noch nach Regen aus, und wenn die Götter ihnen weiterhin gewogen waren, würden sie Eisland bald erreichen.

Sie war neugierig auf das, was sie dort erwartete.

Doch als sie erneut einen Blick auf ihre Mitreisenden warf, ging ihr plötzlich ein großes Problem auf, das sie bisher überhaupt nicht bedacht hatten. Eisland war noch fast menschenleer. Jeder dort kannte jeden. Noch. Sie konnte nur hoffen, dass sich das bald ändern würde. Denn als sie die Menschen sah, hörte und vor allem roch, spürte sie, wie ihr Durst erwachte. Und sie war sich nicht sicher, ob er sich mit Tierblut würde befriedigen lassen. Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich gut ernährt. Mit Menschenblut, wie es sich für einen Vampir gehörte. Jandor zuliebe, der die Menschen liebte, wollte sie versuchen, damit aufzuhören. Nun jedoch war sie sich nicht mehr so sicher, ob das so einfach werden würde.

Kapitel 2

Einige Monde lang durchquerte ich das Land. Weit im Norden stieß ich auf gewaltige Herden von Rentieren. Menschen folgten ihnen, ernährten sich von ihrem Fleisch und ihrer Milch, kleideten sich in ihre Felle und lebten in Zelten aus ihren Häuten. Auch ich hatte einst, in längst vergangenen Zeiten, so gelebt, und all die neuen Eindrücke legten ein sanftes, linderndes Pflaster auf den Schmerz in meinem Herzen.

Als der Herbst kam und der scharfe Nordwind in meine Haut zu schneiden begann, wandte ich mich in südöstliche Richtung. Hier fand ich Wälder ohne Anfang und ohne Ende. Tagelang ritt ich dahin, ohne einen einzigen Menschen zu sehen. Die Blätter begannen sich zu verfärben, und ich berauschte mich an ihrem Farbenspiel aus leuchtendem Gelb, grellem Orange und sattem Rot. Still saß ich auf Nachtwinds Rücken und beobachtete Rothirsche, die mit ihren kräftigen Geweihen aufeinander losgingen, um die Gunst der Kühe zu erringen.

Dann begann das Laub herabzusinken, bis es den ganzen Boden mit einem dicken Teppich bedeckte, der mir bis zu den Knien reichte. Über Nacht kam der Schnee, und er blieb mir über viele Monde erhalten. Der Wald verwandelte sich in ein Wunderland aus weißen, verwunschenen Wesen. Zu meinem Glück fand ich eine kleine, leerstehende Hütte, die in den kurzen Monden des Sommers Jägern als Lager dienen mochte. Hier richtete ich mich ein, schlief sehr viel und versuchte, Vergessen zu finden. Tagsüber streifte ich herum und sammelte trockenes Gras, das ich unter dem hohen Schnee ausgrub, und Zweige für mein Pferd.

Vorwurfsvoll blickte Nachtwind mich an, als ich einen Armvoll gelben Grases vor ihr ausbreitete. Kritisch scharrte sie mit einem Huf darin herum und schnaubte verächtlich.

Ich klopfte besänftigend ihren schwarzen Hals. »Es tut mir leid, meine Schöne. Ich war gedankenlos. Mir war wohl bewusst, dass der Winter kommen würde, aber ich hatte nicht darüber nachgedacht, was ich dir zu fressen geben könnte. Aber warte nur ab. Es dauert nicht mehr lang, dann schmilzt der Schnee, und ich bringe dich zu den grünsten Weiden, die ich finden kann, das verspreche ich dir.«

Ich selbst darbte nicht. Ich war daran gewöhnt, mich von Tierblut zu ernähren, und es machte mir nichts aus, dass es längst nicht so viel Kraft verlieh wie das ungleich stärkere Menschenblut. Überall fand ich Wild, von dem ich trinken konnte. Was machte es schon aus, dass ich nicht mehr flog oder so schnell dahinlief wie der Wind? Ich musste ja niemanden mehr beschützen oder vor Feinden verteidigen.

Doch als der Winter kein Ende nahm, wurde ich unruhig. Das weiße Einerlei um mich herum begann mir auf die Nerven zu gehen. Außerdem machte ich mir Sorgen um Nachtwind. Sie war trächtig. Das hatte ich anfangs gar nicht bemerkt, war viel zu versunken gewesen in meinem Kummer. Nun jedoch war es nicht mehr zu übersehen, dass sie ein Fohlen trug. Ihr Leib rundete sich zusehends. Und je mehr er das tat, desto deutlicher traten ihre Rippen hervor.

»Da hat Hervirs Hengst ja etwas Schönes angerichtet«, sagte ich. »Ich hatte dir doch gleich gesagt, dass er nur das Eine von dir will.«

Der stolze Grauschimmel hatte sich ins Zeug gelegt, um meiner Stute zu imponieren, hatte seinen Kopf hochgeworfen und war vor ihr herumstolziert.

Ratlos sah ich in den Winterwald hinein. Eine winzige Bewegung zog meine Aufmerksamkeit auf sich.

Schon wieder diese Eule. Wobei ich nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob es immer dieselbe war. Für mich sah eine Eule aus wie die andere. Sie hockte ungefähr hundert Schritte von mir entfernt auf der Spitze einer schneebedeckten Tanne und blinzelte zu mir herüber.

Plötzlich überlief mich ein Schauer, heiß und kalt zugleich. Verfolgte sie mich? Im gleichen Augenblick schüttelte ich meinen Kopf. War ich verrückt geworden? Wieso sollte eine Eule mich …? Dann fiel mir etwas anderes ein. Wo war eigentlich der Bär? Ich hatte ihn schon seit Monden nicht mehr gesehen. Natürlich nicht. Bären hielten Winterschlaf. Sicher wäre er in einigen Wochen, wenn der Schnee schmolz, wieder an meiner Seite. Und dennoch erschien mir etwas an dieser Eule seltsam. War es nicht so, dass ich sie schon oft gesehen hatte? Beinahe jeden einzelnen Tag? Nur dass ich ihr bisher keinen einzigen Gedanken und keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Doch nun war das anders. Mit einem Mal spürte ich, dass diese Eule keine gewöhnliche war. Etwas war anders an ihr.

Als ich aus der Hütte trat, um mich dem Vogel zu nähern, spürte ich noch etwas anderes. Es war wärmer geworden. Von den Bäumen tropfte die Nässe.

Sofort vergaß ich die Eule. »Nachtwind!«, rief ich aufgeregt. »Der Winter ist vorbei! Der Schnee schmilzt. Lass uns noch wenige Tage warten, dann brechen wir auf. Nun kommen wieder bessere Zeiten!«

Von Tag zu Tag wurde es wärmer, und nach weniger als einer Woche stieg ich auf Nachtwinds Rücken. »Komm, verschwinden wir von hier. Auf zu grünen Wiesen für dich!«

Willig trabte sie los, sprang freudig über kleine, plätschernde Bäche aus Schmelzwasser und schnappte klaglos nach kahlen, endlich vom Schnee befreiten Zweigen.

Wir wandten uns nach Süden. Dort hielt der Frühling als erstes Einzug, und wir ritten direkt in ihn hinein. In wärmende Sonnenstrahlen, duftende, samtweiche Luft und explodierendes Leben.

Am Ende eines sonnigen Tages brachte Nachtwind ihr Fohlen zur Welt. Die Nächte waren noch kühl, aber ich half ihr, das Kleine zu wärmen. Es war eine zarte Stute, und ihr Fell war schwarz-weiß gescheckt. Bereits am nächsten Tag lief es auf seinen langen, dünnen Beinen neben seiner Mutter her. Ich nannte die kleine Stute Schattenfell.

Instinktiv hatte ich mich nach Westen gewandt, und je weiter ich kam, desto häufiger sah ich die Eule. Ich wusste, dass ich bald wieder das Gebiet erreichen würde, in dem Tanita lebte, und fragte mich, warum um der Götter willen ich hierher geritten war.

Wir kamen jetzt nur langsam voran. Schattenfell war noch zu jung, um schon weite Strecken laufen zu können. Aber wir hatten ja Zeit im Überfluss. Während wir langsam dahinwanderten und ich lächelnd die unbeholfenen Luftsprünge des kleinen Fohlens beobachtete, dachte ich immer häufiger an Tanita. Es war, als würden sich die Gedanken an sie wie von selbst in meinen Kopf schleichen, je näher ich dem Ort kam, an dem sie lebte, ob ich wollte oder nicht. Schließlich erkannte ich die Gegend wieder. Der breite, gurgelnde Fluss, an dem Sven oft fischte. Der lichte Birkenwald, durch den ich so gern geritten war.

Ich konnte Tanitas Nähe spüren, als stünde sie unmittelbar neben mir. Und ich wusste, dass ich leichtsinnig war. In diesem Gebiet streiften Thengills Männer herum. Sie konnten sich auf der Jagd befinden oder auf dem Weg zu Verwandten. Ich konnte auf Frauen treffen, die nach Kräutern suchten oder ihre Wäsche wuschen.

Ich wusste, ich musste verschwinden. Sofort. Wenn ich einen meiner Freunde traf, konnte ich nicht mehr gehen. Noch einmal würde ich einen Abschied nicht übers Herz bringen. Es war zu gefährlich, hierzubleiben.

Und doch schien mich eine unsichtbare Macht gerade hier festhalten zu wollen. Genau hier fühlte ich mich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Mein Geist fand Ruhe, zum ersten Mal seit so langer Zeit, als ich mich ins hohe Gras legte und zum blauen Himmel hinaufsah. Nur wenige kleine weiße Wolken zogen vorüber, langsam und träge, und ich folgte ihnen mit den Blicken, stundenlang, ohne an etwas zu denken. Nachtwind graste in meiner Nähe, fraß so viel, dass ihre hervorstehenden Rippen bald verschwanden, und von Zeit zu Zeit tauchte Schattenfell in meinem Blickfeld auf, wenn sie neugierig einem bunten Schmetterling folgte oder nach dem ersten Gras ihres Lebens schnappte.

Tanita lebte hier. Ich brauchte nur aufzustehen und einen kurzen Weg zurückzulegen, um sie sehen zu können, sie in meine Arme schließen und die Tränen von ihren Wangen küssen zu können.

Vielleicht hatte mein Ritt kreuz und quer durch das Land den Tod, der mir folgte, verwirrt. Vielleicht hatte ich ihn von ihrer Spur abbringen können. Es wäre möglich, dass wir gemeinsam leben und uns lieben könnten, ohne Gefahr, so wie unzählige Paare auf der ganzen Welt es taten, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass dieser Umstand ganz und gar nicht selbstverständlich war. Vielleicht hatten wir das Schicksal überlistet, als wir uns trennten.

Aber vielleicht auch nicht. Was, wenn die launischen Nornen, die die Schicksalsfäden der Menschen webten und wieder durchtrennten, erneut auf Tanita aufmerksam wurden, sobald wir uns wiedersahen? Wenn ich sie wieder auf die Idee brachte, über ihren Schicksalsfaden nachzusinnen? Oder wenn der Tod mir weiterhin folgte wie die Eule, still und verborgen?

Während ich im Gras lag, konnte ich den Vogel nicht sehen, aber ich wusste, dass er da war. Das war er immer. Manchmal trat ich ganz nah an ihn heran. Dann hockte er nur einen Schritt über mir in einem Baum und blinzelte auf mich herab.

»Was willst du von mir?«, fragte ich. Im Stillen erwartete ich, das Tier würde zu mir sprechen, so wie es einst der Rabe getan hatte.

Aber die Eule schwieg. Stolz und unnahbar sah sie mich an.

»Wo ist der Bär geblieben?«, fragte ich sie. »Warum folgt er mir nicht mehr?«

Der Bär. Er war die einzige Verbindung gewesen, die ich noch zu Tanita hatte. Doch eines Tages war er fort gewesen. Einfach nicht mehr da. Ich versuchte mich zu erinnern. Wann war die Eule erschienen? Gleich nachdem der Bär verschwunden war. Was hatte das alles zu bedeuten?

Die Eule schloss ihre Augen und öffnete sie wieder, und so seltsam es auch war, aber diese Geste tröstete mich. Sie wirkte gütig, wie das beruhigende Streicheln einer Mutter.

Den ganzen Sommer über blieb ich in der Nähe des Dorfes. Ich war stets auf der Hut und blieb sorgfältig darauf bedacht, nicht aufzufallen, keine Aufmerksamkeit zu erregen und auf keinen Fall entdeckt zu werden.

Dabei hätte ich nur allzu gern meine Freunde wiedergesehen. Ich wusste, ich müsste nur nach ihnen rufen. Ganz einfach in Gedanken. Sie wären sofort bei mir gewesen, und wir hätten plaudern können wie in alten Zeiten.

Aber ich tat es nicht. Und ich wusste auch warum. Ich hatte Angst.

Angst davor, sie könnten mir erzählen, Tanita hätte eine neue Liebe gefunden. Der Gedanke daran, ein anderer Mann würde sie küssen und liebkosen, schmerzte mehr, als es einst der Pfahl getan hatte, der mein Herz durchbohrt hatte.

Ich würde es ihr von ganzem Herzen gönnen. Ja, ich wünschte es ihr sogar, wünschte, sie würde einen Mann finden, der sie so sehr liebte wie ich es tat. Wenn sie nur glücklich wäre. Wenn sie ihm ihr ganzes Herz schenken konnte, so wie sie es einst mir geschenkt hatte. Wenn sie glücklich war, könnte ich endlich selber Frieden finden.

Der Sommer schritt voran, viel zu schnell. Schon wurden die Tage wieder kürzer, und morgens lagen kühle Nebel über den Wiesen.

Schattenfell wuchs so schnell, dass ich beinahe dabei zusehen konnte. Immer seltener ließ Nachtwind sie trinken, und immer weiter zog die junge Stute herum, um nach den saftigsten Happen zu suchen.

An einem Vormittag, als prasselnder Regen von einem eintönig grauen Himmel herabrauschte, fasste ich einen Entschluss.

Ich würde fortgehen. Und dieses Mal wirklich und endgültig.

Aber ich würde nicht still und heimlich verschwinden. Ich würde Tanita ein Geschenk hinterlassen. Schattenfell war zu jung, um auf eine weite Reise zu gehen. Sie hatte es nicht verdient, immer unterwegs zu sein, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.

Tanita liebte Tiere. Und ich wusste, sie würde das Fohlen in ihr Herz schließen. Sie könnte das junge Pferd ausbilden und hätte eine Aufgabe, die sie beschäftigen würde.

Und ich würde sie noch einmal sehen. Ganz kurz nur, heimlich und unbeobachtet. Ihren Anblick jedoch würde ich mitnehmen und mich jeden einzelnen Augenblick meines zukünftigen, einsamen Lebens an ihn erinnern.

Geduldig stand ich unter den Bäumen am Waldrand, während der Regen das Laubdach durchdrang und Tropfen für Tropfen zu mir hinunterschickte, bis ich völlig durchnässt war. Aber das störte mich nicht, ja, ich spürte es nicht einmal. All meine Gedanken und Empfindungen waren bei Tanita.

Dies würde mein Abschied von ihr sein. Mein endgültiger Abschied. Dieses Mal würde ich wirklich fortgehen, und ich wusste, dass ich nicht mehr zurückkehren würde. Dies war nun Tanitas Land. Ich gehörte nicht mehr hierher. Nichts, was sie gefährdete, gehörte hierher. Und deshalb musste ich gehen. Ich durfte es nicht länger vor mir herschieben.

Der Regen rann in meine Augen, aber ich blinzelte ihn nicht fort. Er vermischte sich mit meinen Tränen.

Als der Abend anbrach, schenkte er mir Lücken in den Wolken, immer breiter werdende Abstände, in denen ich die Sterne leuchten sah und die schmale Sichel des Mondes. Der Regen hatte aufgehört, aber immer noch tropfte das Wasser von den Bäumen. Ich ließ es tropfen. Es verbarg meine Tränen, kühlte meine rotgeweinten Augen.

Schließlich setzte ich mich in Bewegung. »Bleib hier, meine Liebe, ich bin bald wieder zurück«, flüsterte ich Nachtwind zu. »Deine Tochter ist alt genug. Nehmt Abschied voneinander. Ich sorge dafür, dass sie in gute Hände kommt. In die besten, die du dir für sie wünschen kannst.«

Sanft legte ich meinen Arm um den Hals des Fohlens und willig folgte es mir.

Mein Herz schlug immer schneller, und als ich das Dorf erblickte, in dem Tanita lebte, raste es. Schattenfell spürte meine Anspannung und begann zu zittern.

»Hab keine Angst«, flüsterte ich zärtlich. »Deine neue Herrin wird dich lieben. Sie wird immer gut zu dir sein.«

Vorsichtig umrundete ich das Dorf, um mich von hinten Tanitas Haus zu nähern. Ohne es zu wollen, lauschte ich. Meine scharfen Ohren durchdrangen die Wände von Häusern und Hütten. Familien saßen an den Tischen, aßen und lachten. Ein junges Liebespaar wisperte leise, das Mädchen kicherte. Ein Baby begann zu greinen, wurde aber sogleich getröstet. Ein Hund knurrte. Eine scharfe Stimme wies ihn zurecht.

Thengills Stimme. Jäh blieb ich stehen, und Schattenfell warf erschrocken den Kopf zurück. Mein Herz schien fast aus meiner Brust zu springen, als ich ihn vor mir sah, groß wie ein Hüne, bärtig und mächtig.

»Was hast du denn, Odin?«, fragte er.

Ich musste lächeln. All seine Hunde hörten auf Namen von Göttern. Bei der großen Götterschar konnte er sich viele Hunde halten.

»Ich gehe nachsehen«, erklärte eine andere Stimme.

Nun blieb mein Herz fast stehen. Vor Überraschung, jäher Freude und … Liebe. Liebe zu meinem alten Freund, der mir wie ein Bruder war.

Ich lauschte, wie er aus der Tür trat. Hervir. Sehen konnte ich ihn nicht, denn noch lagen einige Häuser zwischen uns.

Eine übermächtige Sehnsucht überfiel mich. Ich war so lange einsam gewesen, so furchtbar allein. Hatte zu niemandem sprechen können außer zu meinen Pferden. Ob ich es wagen sollte, mich zu erkennen zu geben? Was konnte es schon schaden, ganz kurz meinen Freund zu treffen, ein paar Worte mit ihm zu wechseln?

Ich wusste, was mich zurückhielt, was mich daran hinderte, ihn zu rufen. Es war die Angst, dann nicht mehr gehen zu können. Aber gerade das musste ich tun.

»Ganz leise, meine Süße«, wisperte ich der jungen Stute zu. Ihre Ohren waren aufgestellt, als verstünde sie mich ganz genau, und tatsächlich gab sie keinen Laut von sich, als wir weiterschlichen.

Dort vorn war das Haus. Plötzlich konnte ich nicht mehr atmen. Dunkel lag es da, kaum erkennbar vor dem nachtschwarzen Wald. Fast wirkte es abweisend.

Aber dann hörte ich sie. Tanita. Ich hörte ihr Herz schlagen, ich hörte ihren Atem, und ich hörte ihre Stimme. Sogar das Lächeln darin konnte ich heraushören. Süß wie Honig klang es in meinen Ohren. Die Stimme einer anderen Frau antwortete. Riona. Es ging beiden gut!

Der Drang, einfach zur Tür zu gehen und anzuklopfen, wurde beinahe übermächtig. Ich sehnte mich so sehr nach Tanita, dass es mich fast zerriss, als ich mich zwingen musste, ganz still stehenzubleiben.

»Zeit, Abschied zu nehmen«, flüsterte ich in Schattenfells Ohr.

Auf einmal stand jemand hinter mir. Ich hielt den Atem an, ja, selbst das Blut in meinen Adern floss nicht mehr. Auch ohne mich umzudrehen wusste ich, wer es war.

»Hallo Jandor!«

Ich war nicht vorsichtig genug gewesen. Nicht leise genug. Ich hatte doch gehört, dass Hervir nachsehen wollte. Und ich wusste, dass er beinahe ebenso scharfe Sinne besaß wie ich.

Im gleichen Augenblick wusste ich, dass ich wollte, dass er mich fand. Deshalb hatte ich meine Vorsicht vernachlässigt. Ich wollte ihn wiedersehen. Und wenn es nur für einen kurzen Augenblick war. Ich ertrug die Einsamkeit nicht mehr. Ganz langsam drehte ich mich um.

»Hervir!«

Da stand er, groß und schlank wie eh und je, das dunkelblonde Haar lag offen über seinen Schultern, seine grauen Augen blickten mich an.

Und dann taten sie das nicht mehr, denn er hatte mich an sich gezogen, so fest, dass mir die Luft nun endgültig ausging. Aber was machte das schon. Ich spürte seinen harten, festen Körper, roch seinen Duft, hörte seine Atemzüge an meinem Ohr. Und ich wusste, dass es so sein musste. Genau so. Ich wusste, dass ich hierbleiben sollte, hier in diesem Dorf, wo all meine Freunde lebten und die Frau, die ich liebte.

Aber schon löste ich mich von ihm. Die freudige Überraschung in Hervirs Augen verwandelte sich in besorgte Neugier. »Ich bin ja so froh, dich wiederzusehen! Aber was machst du hier? Mitten in der Nacht? Ich dachte, du bist auf Eisland. Und wo sind Akira und Ladai? Ist etwas geschehen?«

Er wisperte nur, als ahne er, dass ich nicht von Tanita bemerkt werden wollte.

»Wie geht es ihr?«, fragte ich zuerst. Das zu wissen war das Allerwichtigste. Alles andere konnte warten.

»Es geht ihr wieder gut. Aber sie war lange Zeit sehr krank. Wir … Wir fürchteten, sie überlebt es nicht.«

»Was?« Zutiefst erschrocken fuhr ich auf, riss mich aber sogleich zusammen und dämpfte meine Stimme. »Wieso krank? Was ist passiert?«

Leise berichtete Hervir mir die ganze schlimme Geschichte. Mein überfordertes Herz begann zu schmerzen. Tanita hatte gelitten. So sehr gelitten, dass sie fast daran gestorben wäre. Und das alles nur meinetwegen. Weil ich sie verlassen hatte. Weil ich die Liebe zerstört hatte, die zwischen uns war. Durfte man so etwas? Durfte man dieses gewaltige Geschenk der Götter vernichten?

Fast erwartete ich, dass Thors Hammer auf mich niedergehen würde, um mich zu zermalmen, um diesen fürchterlichen Frevel zu sühnen.

»Jandor! Hörst du mich? Es geht ihr wieder gut. Sie ist wieder gesund.«

Aus meinen dunklen Gedanken gerissen starrte ich in Hervirs Augen. Plötzlich hatte ich es sehr eilig. Ich fühlte, dass ich nicht mehr lange die Kraft hätte, gehen zu können. »Ich muss wieder aufbrechen! Hier, dieses Fohlen ist für Tanita. Es ist die Tochter meiner Stute und deines Hengstes. Würdest du dafür sorgen, dass sie sie bekommt? Dann hat sie eine Aufgabe. Sie kann sich um sie kümmern und …«

»Glaubst du wirklich, du kommst mir so einfach davon? Du hast meine Fragen noch nicht beantwortet. Erst will ich alles wissen. Und dann überlege ich, ob ich dich wieder gehen lasse.«

So erzählte ich ihm alles. »Ich konnte einfach nicht gehen, verstehst du? Wenn ich in der Nähe bleibe, kann ich sie zumindest spüren«, endete ich. Die Nacht war bereits vorangeschritten. In den Häusern tat sich nicht mehr viel. Die meisten Menschen schliefen inzwischen. Einige Paare liebten sich.

»Und was willst du jetzt tun?«, fragte Hervir schließlich.

»Ich bin jetzt bereit, Akira und Ladai zu folgen.« Im gleichen Augenblick spürte ich, dass diese Bereitschaft erst aus dem Wiedersehen mit Hervir heraus entstanden war. Ich wusste nun, dass hier im Dorf alles in Ordnung war. Dass es Tanita gut ging. Nun konnte ich wirklich gehen. Mit gutem Gewissen.

»Soll ich dich begleiten?«

Ich blickte direkt in die ehrlichen grauen Augen meines Freundes. Alles würde er stehen- und liegenlassen, um mit mir zu kommen, hinaus in die Fremde.

»Nein.« Ich lächelte wehmütig. »Ich möchte dich um etwas bitten. Sorge weiterhin für sie, ja? Beschütze sie. Sei bei ihr, wenn sie schlecht träumt. Tröste sie, wenn sie Angst hat. Halte ihre Hand, wenn sie eines Tages – möge er noch fern sein! – ihren letzten Atemzug tut.«

Mein Freund bohrte seinen Blick bis in meine tiefste Seele hinein. »Du weißt, dass all das deine Aufgaben wären, oder?« Seine vorher so warme Stimme hatte einen scharfen Unterton angenommen.

»Ja. Und ich bin bereit, wenn die Götter mich eines Tages dafür bestrafen wollen. Aber ich kann es nicht. Ich kann nur dich und sie um Verzeihung bitten. Aber ich selbst würde es mir niemals verzeihen, den Tod erneut auf ihre Spur gebracht zu haben. Und deshalb muss ich gehen. Allein.«

Gleich wurden Hervirs Augen wieder warm. »Werde ich dich wiedersehen? Eines fernen Tages?«

Ich lächelte wehmütig. »Ich komme zurück. Aber erst, wenn ich sicher sein kann, dass Tanita … dass sie erneut zu den Sternen gegangen ist. In Würde und Frieden gealtert. Mit einer Schar Kinder und Kindeskinder um ihr Totenbett herum.« Heimlich wischte ich die Träne fort, die in meinem Augenwinkel entstand.

»Ich werde auf dich warten, mein Freund.« Er umarmte mich. Ich versuchte, soviel von seiner tröstenden Nähe zu speichern wie nur möglich.

Behutsam machte ich mich von ihm los. »Ich … Ich würde sie gern noch einmal sehen. Aus der Ferne. Ein allerletztes Mal. Dann kann ich in Ruhe gehen.«

»Bist du dir sicher?« Prüfend betrachtete Hervir mich. »Meinst du nicht, dass ihr Anblick dir deinen Fortgang noch viel schwerer machen würde?«

»Ja. Es wird unerträglich schwer werden. Aber ich kann nicht gehen, ohne sie noch einmal zu sehen. Ganz kurz nur. Dann kann ich ihren Anblick für immer in meinem Herzen tragen.«

Verständnisvoll nickte Hervir. Still saßen wir den Rest der Nacht beieinander, an den Stamm einer alten Eiche gelehnt.

Als die ersten Vögel den Morgen begrüßten und goldenes Licht das Grau der Nacht verdrängte, erhoben wir uns. Meine Beine fühlten sich schwer an wie Blei und mein Körper unbeweglich wie ein dicker Baumstamm. Er wollte nicht fort von hier, wollte nicht gehen. Aber ich zwang ihn dazu, aufzustehen.

»Nimm Schattenfell. Klopfe an Tanitas Tür und gib sie ihr. Sag ihr, du hättest sie hier gefunden, aber du wüsstest, von wem sie ist. Ich werde hier warten, verborgen zwischen den Bäumen. Tanita wird mich nicht sehen.«

Hervir nickte stumm. Noch einmal umarmte er mich. »Leb wohl, mein Freund. Wir sehen uns wieder, sobald …« Er vollendete den Satz nicht.

Still beobachtete ich, wie er mit dem Fohlen den Weg zur Hütte hinüberging. Leise stand ich hinter der Eiche und wagte nicht mehr, zu atmen, aus lauter Angst, Tanita könnte es hören.

Hervir hatte die Tür erreicht. Bevor er anklopfte, warf er mir noch einen kurzen Blick zu. Ein leichtes Nicken. Einen letzten Gruß. Dann hob er die Hand.

Mein Herz klopfte einmal. Zweimal. Dreimal. Beim vierten Schlag wurde die Tür geöffnet.

Da stand sie. Erst sah ich nur wenig von ihr, ihre Nase im Profil, einen kleinen Teil ihrer Haare, den langen, dunkelbraunen Rock, den sie trug.

Ich roch sie, roch den herrlichsten Duft, den ich jemals hatte einatmen dürfen. Wie betäubt schloss ich ganz kurz meine Augen.

»Hervir!« Freudige Überraschung lag in ihrer Stimme. Verwunderung. »Du bist aber früh dran heute. Was gibt es denn?«

Ich konzentrierte mich mit aller Kraft darauf, den Klang ihrer Stimme für immer in mein Gedächtnis zu bohren, um ihn nie, niemals zu vergessen.

»Ich habe etwas für dich. Sieh doch nur!« Er sah zur Seite, dorthin, wo das junge Pferd stand. Willig trat Schattenfell neben ihn und spitzte aufmerksam ihre Ohren, als wisse sie, worum es ging, ahne, wie wichtig ihre Aufgabe war.

Staunend trat Tanita nun aus der Tür und ich konnte sie richtig sehen. Ihr schwarzes Haar umfloss sie immer noch wie die Flügel eines Raben, und ihr Körper war immer noch so schlank wie der eines Rehs.

»Wie schön sie ist! Was für ein herrliches Fohlen!« Sie trat noch etwas vom Haus weg, auf Schattenfell zu, und hob eine Hand, um ihren Hals zu streicheln. Aber schon sank ihre Hand wieder, und ich sah, wie ihr Lächeln verging und Verwunderung, sogar Misstrauen, seinen Platz einnahm. »Woher hast du sie? Sie wird dir ja wohl nicht einfach so zugelaufen sein.«

»Mein Hengst ist ihr Vater.« Ich konnte sehen, wie Hervir sich wand, wie er sich nicht traute, mit der ganzen Wahrheit herauszurücken.

Schon lachte Tanita wieder, schöner als das Singen aller Vögel dieser Welt zusammen. »Das wundert mich gar nicht! Wahrscheinlich ist er inzwischen der Vater aller Fohlen in der ganzen Gegend!«

Erneut streichelte sie die kleine Stute, ließ sie an ihrer Hand schnuppern und liebkoste ihr samtenes Maul.

»Aber wer ist ihre Mutter?« Sie warf einen suchenden Blick hinter Hervir, und rasch duckte ich mich noch mehr hinter meinem Baum.

Mein Freund druckste herum, scharrte mit seiner Stiefelspitze im Sand herum und suchte nach Worten. Ich sah ihm an, dass er sich am liebsten unsichtbar machen würde. Wahrlich, es war eine schwere Bürde, die ich ihm aufgelastet hatte. Der Anflug eines schlechten Gewissens überkam mich.

Hervir hob den Blick. Leckte sich über die Lippen. Dann sah er Tanita direkt an, nachdem er vorher noch versucht hatte, ihrem Blick auszuweichen. Ich hielt die Luft an.

»Ihre Mutter ist Nachtwind.«

Verwirrt blinzelte Tanita. »Was? Aber das kann nicht sein. Nachtwind ist Jandors Pferd, und er ging vor einem Winter fort. Er ist …« Sie verstummte, dachte nach und konnte den Gedanken doch nicht greifen.

»Er hat mir das Fohlen gegeben, damit ich es dir schenke. Es ist sein letzter Gruß an dich, bevor er endgültig fortgeht. Du sollst dich um das Pferd kümmern, sollst es aufziehen und ausbilden. Es gehört dir.«

Hervir atmete schwer wie nach einem schnellen Lauf. Und ich ahnte, dass ihn diese Worte mehr Kraft gekostet hatten als ein stundenlanger Schwertkampf.

Ich sah, wie Tanita schwankte. Ganz bleich wurde sie, und Hervir musste zu ihr springen, um sie zu stützen.

Ich verfluchte mich selbst. Was war das für eine dumme Idee von mir gewesen? Tanita war gerade über unsere Trennung hinweggekommen, da kam ich daher und riss die Wunde wieder auf. Und dabei hatte ich es doch ganz anders beabsichtigt.

Doch schon hatte Tanita sich wieder in der Gewalt. Erneut betrachtete sie das Fohlen, und dieses Mal war ihr Blick ein ganz anderer. Wehmütig, ja, aber doch auch voller Kraft. Nein, sie würde nicht noch einmal zusammenbrechen. Ich hatte mir umsonst Sorgen gemacht. Sie war zu einer starken Frau geworden. Und mein Geschenk hatte genau das bewirkt, was ich beabsichtigt hatte.

Noch einmal warf sie einen suchenden Blick in den Wald hinein, aber nur ganz kurz und beiläufig, als wüsste sie genau, dass sie mich nicht sehen würde.

»Geht es ihm gut?«, fragte sie, während sie prüfend um das Pferd herumging und es von allen Seiten begutachtete.

»Ja, es geht ihm gut. Und nun wird er fortgehen, endgültig.« Hervir behielt Tanita fest im Blick, falls sie doch wieder schwanken sollte.

Aber das geschah nicht. Und es würde niemals wieder geschehen. Tanita war stark geworden. Ich brauchte mir keine Sorgen mehr um sie zu machen. Sie kam nun gut allein klar. Und dabei war sie gar nicht allein. Hervir war bei ihr. Riona. Und all meine anderen Freunde.

Still wandte ich mich ab. Doch bevor ich endgültig im Wald verschwand, warf ich noch einen Blick zu ihr hinüber. Einen letzten, einen, den ich in mir bewahren würde für alle Zeiten.

Und Tanita musste es gespürt haben. Ja, natürlich hatte sie das. Wir beide waren aneinander gebunden, so stark wie ein Ast mit einem Baumstamm verwachsen ist.

Sie wandte sich um und schaute in meine Richtung. Und nicht nur das. Ihr Blick durchdrang das Dickicht des Waldes wie ein Pfeil, und ich zuckte zusammen, als er mich erreichte. Ich wusste, dass es im Grunde völlig unmöglich war, dass sie mich niemals erkennen konnte. Ich stand mindestens zehn Schritte weit im Wald verborgen, Bäume und Büsche standen zwischen uns.

Und doch drang der Bernstein ihrer Augen direkt in mein Herz. Es schmerzte, als er eindrang, und ich stöhnte leise. Und dennoch war dieser Schmerz das Schönste, was ich seit langer Zeit erleben durfte. Einmal noch, ein letztes Mal, trafen meine Augen die ihren. Ein allerletztes Mal versanken sie ineinander.

Dann wandte sie sich ab. Und ich lief tiefer in den Wald hinein. Fort von ihrem Anblick, ihrem Duft, ihrer Stimme. Noch lange verfolgten mich ihre Worte, mit denen sie mit Hervir über das Fohlen sprach, und ich verfluchte meine Fähigkeiten und meine überscharfen Sinne.

Doch schließlich half mir der Wald. Er schloss das Dickicht hinter mir wie eine Wand, durch die kein Laut mehr hindurchdringen konnte, und mit einem Mal sangen die Vögel wieder, und ihre lauten Stimmen übertönten sogar das Knacken der Zweige, auf die ich in meinem schnellen Lauf trat.

Endlich erreichte ich Nachtwind. Erstaunt hob meine schwarze Stute den Kopf, als ich auf sie zurannte. »Verschwinden wir schnell von hier!«, rief ich und sprang aus dem Lauf heraus auf ihren Rücken. Ich brauchte sie nicht anzuspornen. Ganz von selbst lief sie los, gerade so, als müsste auch sie vor einer Erinnerung fliehen. Vor der Erinnerung an ein kleines, geschecktes Fohlen.

Rasch ließen wir die mir bekannte Gegend hinter uns. Irgendwo dort im Westen lagen die Hafenstädte. Nachtwind und ich würden ein Schiff suchen und nach Eisland segeln, und dort würde ich Akira und Ladai suchen.

Und endlich würden wir unser gemeinsames Leben beginnen, unbelastet von alten Erinnerungen.

Ich war wieder frei.

Kapitel 3

Schlecht gelaunt blickte Akira in den tiefgrauen Himmel. Rasch zogen die schweren Regenwolken über ihr dahin, entluden von Zeit zu Zeit einen Teil ihrer Last in einem heftigen Wolkenbruch und weigerten sich, aufzureißen und wärmende Sonnenstrahlen hindurchzulassen.

»Was mache ich eigentlich hier?«, schimpfte sie laut vor sich hin. »Ich könnte auf Sizilien sein, in meinem Palast, und Dutzende Diener würden mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. In meinem Garten blühten Rosen, Orangenbäume und ganze Hecken von Hibiskus mit großen roten Blüten. Blutrot!« Sie seufzte verärgert, und es hörte sich an wie ein Knurren.

Leise trat Ladai neben sie. »Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe Durst.«

Akira lachte bitter. Mit einer weit ausholenden Armbewegung wies sie auf das grüne, karge Land, das sich in weiten Hügeln um sie herum ausbreitete.

»Bediene dich. Das alles gehört uns. Gönne dir ein paar kleine Schlucke von einer unserer Kühe. Aber sieh dich vor und schone sie, so gut du es vermagst, denn nach dem langen Winter sind sie mager und schwach.«

»Ich kann aber dieses dünne Kuhblut nicht mehr ertragen. Das der Schafe ist noch schlimmer. Und von den Pferden mag ich nicht trinken. Nicht mehr lange, und ich bin verhungert!«

»Reiß dich zusammen. Wir können uns keine Unvorsichtigkeit mehr leisten. Die Leute sind schon misstrauisch genug.«

Und das aus gutem Grund. Nicht immer hatten sie und Ladai sich nur von Tierblut ernährt. Nein, wahrlich nicht. Seit ihrer Ankunft auf Eisland waren sie und ihre Schwester eine große Attraktion gewesen. Zwei alleinreisende Frauen ohne männliche Beschützer! Mehrmals täglich traten Männer mit den unterschiedlichsten Angeboten an sie heran. Sie seien doch gewiss einsam? In ihrem Haus würde gut für sie gesorgt werden, man hätte Sklaven und Bedienstete. Alles, was sie tun müssten, sei, des Nachts das Lager zu wärmen und für ein wenig Freude zu sorgen.

»Erinnerst du dich an Lars?«, fragte Akira, ohne zur Seite zu schauen.

»Den Dicken? Der an jedem Finger einen Ring trug? Wie könnte ich den vergessen!«

Er war der Erste, der glücklich lächelnd sein Leben in ihren Armen aushauchte.

»Hilfe könnten wir wirklich gebrauchen«, hatte Ladai mit großen Augen gesäuselt, als er kurz nach ihrer Ankunft an sie herangetreten war. Sie standen immer noch am Hafen. Das Schiff war fast entladen, die meisten Neuankömmlinge längst fort. Nur sie hatten nicht gewusst, wohin sie sich wenden sollten.

»Mein Hof ist groß genug für euch beide. Ich bin schon seit fünf Wintern hier«, hatte Lars getönt, und sein feistes Gesicht hatte rot geglänzt. Er hatte kein Eheweib. »Sie starb im zweiten Winter hier. Seitdem bin ich einsam.«

Das war er gewiss nicht. In seinem Haushalt lebten mindestens vier junge Sklavinnen. Akira sah ihm tief in die Augen, bis er ihnen einen Gutteil seines Landes übertragen und seine Diener angewiesen hatte, ein Haus für sie darauf zu bauen. Als er dann in der Nacht den Preis für seine Hilfe einfordern wollte, erwarteten ihn Akira und Ladai schon in seinem Bett. Vorfreudig leckte er sich über die Lippen, entkleidete sich und legte sich zu ihnen. Ladai strich über sein dichtes Brusthaar, und er begann zu schwitzen und zu keuchen.

Im selben Augenblick starb er, mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen, und niemandem fielen die Bissmale auf beiden Seiten seines Halses auf, denn die Fettwülste verbargen sie.

»Er hat sich übernommen, als er diese beiden Schönheiten in sein Bett holte«, lästerten seine Freunde.

Erst als im Laufe des Winters noch mehrere Männer aus unerklärlichen Gründen zu Tode kamen, entstanden die Gerüchte, die beiden alleinstehenden Frauen könnten etwas damit zu tun haben. Da waren sie vorsichtiger geworden, und seitdem gab es nur noch Tierblut für sie.

»Ich langweile mich«, klagte Ladai nun. »Wann wohl Jandor endlich eintrifft? Er hat uns doch versprochen, nachzukommen.«

»Der Winter ist um. Jetzt im Frühjahr werden neue Schiffe kommen. Vielleicht ist er dann schon dabei. Du musst mehr Geduld haben.«

»Ich will aber nicht mehr warten! Wir wollten hier gemeinsam ein neues Leben beginnen, erinnerst du dich? Zusammen mit ihm. Allein gefällt es mir nicht.«

»Beruhige dich! Er wird schon kommen.« Akira konnte Ladai ja verstehen. Ihre Schwester war jünger als sie. Als sie starb, war sie beinahe noch ein Kind. Und obwohl sie nun schon so lange als Unsterbliche umherlief, hatte sie ihre kindlichen Eigenarten nicht ganz abgelegt, und dazu gehörte auch eine unbezähmbare Ungeduld.

Eine Bewegung ließ sie verstummen. Jemand näherte sich. Erst war es nur ein winziger Punkt weit draußen in den Hügeln, doch er kam rasch näher.

»Es ist Knut«, rief Ladai.

Er war der jüngste Sohn des Nachbarhofes, und er war ein ausnehmend hübscher Kerl. Sein blondes Haar reichte ihm bis über die Schultern, und er war schlank und geschmeidig, mit kräftigen Muskeln an genau den richtigen Stellen.

Akira wusste, dass er Ladai an Jandor erinnerte. Tatsächlich bestand eine große Ähnlichkeit. Und dennoch war sie bereit, Knut ihrer Schwester zu überlassen. Er erschien ihr so – jung.