Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hier und Jetzt

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

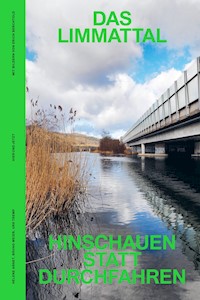

Das Limmattal und seine Entwicklung gilt landesweit als Inbegriff des ungebremsten Wachstums und Vorreiter vieler nationaler Projekte: Autobahnen, Shoppingcenter, Hochhaussiedlungen. Das Tal mit Baden als unabhängigem Zentrum hat aber auch eine eigenartige verfassungspolitische Vergangenheit: Im Grunde Vorfeld von Zürich, war es bis 1798 Teil der eidgenössischen Herrschaft der Grafschaft Baden, bis an die Stadtgrenze von Zürich beherrscht vom Kloster Wettingen. Reformation, Helvetische Revolution und die Gründung des Aargaus brachten eine völlig neue Situation. Das starke Wachstum von Zürich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts veränderte die Grössenverhältnisse schliesslich komplett. Das Limmattaler Autorenteam beleuchtet Geschichte und Gegenwart dieser besonderen Region anhand von Themen wie Natur, Wirtschaft, Siedlung, Verkehr und Kultur. Ein engagierter, frischer Blick auf den Lebensraum von Zehntausenden von Menschen, die gerne hier leben und die Vorteile von Stadt- und Naturnähe schätzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DASLIMMATTAL

HINSCHAUENSTATTDURCHFAHREN

Ein Tal – zwei Kantone

I

DER HISTORISCHE RAUM

Das Tal vor der Geschichte

Militärlager, Kastelle und Thermen

Auf die Helvetier folgen die Alemannen

Zwischen königlicher Pfalz und Heilbad

Die Eidgenossen verdrängen die Habsburger

Reformation als Einschnitt

Aus Untertanen werden Bürger

Das Kloster Wettingen – vom Verkehr umbrandet

Kloster Fahr – Oase am Rand der Stadt

Die Katastrophe von 1799 – zweite Schlacht von Zürich

Bäder und Badenfahrten – Tourismus avant la lettre

Die Limmatstellung – das Limmattal als Festung

II

DER NATURRAUM

Ein Erbe der Eiszeiten

Die Limmat als Lebensader

Der Fluss wird gezähmt

Renaturierung und Hochwasserschutz

Hügel als Waldressource und Erholungsgebiet

Ein Tal der Kontraste

Zürcher Limmatauen – Altläufe trotzen Siedlungsdruck

Stromschnellen an der Limmat – vom Kessel ins Wasserschloss

Der Teufelskeller – Waldgebiet in verwunschener Natur

Die Thermen – heisse Quellen am Limmatknie

Der Fluss an seinem Ende – das Wasserschloss der Schweiz

III

DER WIRTSCHAFTSRAUM

Landwirtschaft und Weinbau

Textilfabriken am Fluss

Zürich expandiert ins Limmattal

Lokomotive BBC

Einkaufslandschaften

Der Boom heute

Die rechte Flussseite – Weiningen oder das andere Limmattal

Bio-Technopark Schlieren – Life Science auf einstigem «Wagi»-Areal

Prägende Firmen – Leim, Chips und Orgelpfeifen

IV

DER VERKEHRSRAUM

Die Limmat als Verkehrsweg

Rudimentäre Strassen und Brücken

Die Eisenbahn ersetzt die Schifffahrt

Mehr als eine Bahnlinie

Vom S-Bahn-Netz zur Limmattalbahn

Ausbau der Autobahn

Strassenbahnen – Es begann mit dem «Lisebethli»

Die Welt in Schlieren – das Gordon-Bennett-Wettfahren 1909

Containerschiffe vor Zürich – Pläne für die Limmatschifffahrt

Ein offenes Feld – der Flugplatz zwischen Dietikon und Spreitenbach

Der Fressbalken – Dörfligeist in moderner Verpackung

V

DER SIEDLUNGSRAUM

Von Bauern- zu Fabrikdörfern

Zürich wird grösste Stadt der Schweiz

In die Zukunft gebaut

Boomtown Spreitenbach

Grosssiedlung als neues Konzept

Zwischen Dorf und Stadt

Rasantes Wachstum nach 2010

Die Limmat in der Stadt – Mühlen, Kläranlage, Gaswerk

Stadtreparatur – Fall und Aufstieg der Stadt Schlieren

Das Limmatfeld – Willkommen in Neu-Dietikon

«Wir bauen ein Paradies» – das Shoppingcenter Spreitenbach

Wettingen – mit schnellen Schritten zum grössten Dorf im Tal

Das Siggental – landwirtschaftlicher Vorgarten der Stadt Baden

VI

DER KULTURRAUM

Klöster mit historischem Wert

Industriebauten werden umgenutzt

Kulturorte abseits der Zentren

Der Antagonismus der Kernstädte

Baden und Zürich als Kulturstädte

Cabaret Rotstift und Schlieremer Chind – am Skilift und im Zoo

Kunst auf dem Gaswerkareal – Freiraum für Bildhauer

Fantastische Gegenwelt – Bruno Webers Skulpturenpark

Das Emma Kunz Zentrum – ein Wallfahrtsort im Steinbruch

Kunst erwandern – Skulpturenausstellung und Kulturweg Limmat

Zeitungslandschaft – das Seilziehen um den «Limmattaler»

Fluss, Freizeit, Sport – die Limmat für Wasserratten

Das Limmattal – Grenzen des Wachstums?

Orte entlang der Limmat

Anhang

EIN TAL – ZWEI KANTONE

Die Limmat ist ein kurzer Fluss. Lediglich 36 Kilometer misst er zwischen dem Ausfluss aus dem Zürichsee und der Mündung in die Aare im sogenannten Wasserschloss. Angesichts dieser Kürze ist die Limmat erstaunlich gross, nach der Reuss der zweitgrösste Zufluss in die Aare. Das lässt sich damit erklären, dass sie Teil des Flusssystems Linth-Limmat ist, das inklusive des Zürichsees immerhin 140 Kilometer misst und ein ansehnlich grosses Einzugsgebiet umfasst.

Das Limmattal ist keine historisch gewachsene Region wie zum Beispiel das Toggenburg. Seit mehr als zwei Jahrhunderten wird es von einer Kantonsgrenze durchschnitten; noch ältere Herrschafts- und Konfessionsgrenzen überlagern diese bis heute. Und dennoch bildet das Limmattal einen geografisch definierten Raum, geprägt durch die Ausstrahlung der grössten Schweizer Stadt. Wenn heute vom Limmattal die Rede ist, wird oft der Raum zwischen Zürich und der Klus von Baden gemeint. Das Siggental unterhalb Badens gehört zwar dazu, hat aber doch eine eigenständige Identität.

Das Tal hat eine eigenartige verfassungspolitische Vergangenheit. Eigentlich Vorfeld von Zürich, war es bis 1798 Teil der gemeinen Herrschaft der Grafschaft Baden, bis an die Stadtgrenze von Zürich beherrscht von einem eidgenössischen Landvogt und vom Kloster Wettingen. Mit Baden besitzt das Tal ein von Zürich unabhängiges Regionalzentrum. Reformation, helvetische Revolution und die Gründung des Aargaus brachten jeweils völlig neue Situationen hervor, die für uns heute selbstverständlich geworden sind. Das Wachstum von Zürich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, auch als Folge von Eingemeindungen, hat die Grössenverhältnisse jedoch völlig verschoben.

Die Region gilt – nicht zuletzt seit dem berühmten Schulwandbild zu Spreitenbach aus dem Jahr 1975 – als Inbegriff des ungebremsten Wachstums. Viele nationale Entwicklungen sind hier vorweggenommen worden. Die Autobahn mit dem «Fressbalken» und das Shoppingcenter Spreitenbach mit der Hochhausüberbauung sind Ikonen der jüngeren Schweizer Geschichte. Zürich als landesweiter und Baden als kantonsweiter Wirtschaftsmotor waren und sind für die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz von grösster Bedeutung.

Am Limmattal hat sich aber auch früh die Kritik an den Grenzen des Wachstums kristallisiert. Die Prognosen der 1960er-Jahre sind nicht eingetroffen. Nach Abschluss des Baus des Rangierbahnhofs Spreitenbach 1978 ist das Tal eher zum Stillstand gekommen. Die Industrie geriet in die Krise, Unternehmen wurden verkauft oder geschlossen. In den letzten zehn Jahren ist aber nicht zuletzt auch im Sog des wieder wachsenden Zürichs eine starke Dynamik feststellbar. Zwischen Altstetten und Dietikon sind Entwicklungen im Gang, deren Tempo vergleichbar ist mit jenem der 1960er- und der 1970er-Jahre. Das Projekt einer Limmattalbahn, die diesen Ausbau als Verkehrsträger mit auffangen soll, gehört dazu. Die Bahn wird den Aargau erreichen, der noch viel weniger von der neuen Dynamik erfasst worden ist.

Das Tal steht damit exemplarisch für viele Entwicklungen in der Schweiz. Vielleicht gerade deshalb – und nicht nur, weil sich eine Kantonsgrenze quer durchs Tal zieht – gibt es keine spezifische Limmattal-Identität. Dennoch leben Zehntausende von Menschen gern in diesem Tal und schätzen die Vorteile von Stadt- und Naturnähe. Das Buch will nicht eine solche Limmattal-Identität schaffen. Es will aber auf die Qualitäten dieses Raums hinweisen, der vielen Menschen Heimat ist. Es soll die vielen kleinen und wenig bekannten Preziosen vorstellen, die das Tal bietet. Und damit auch Reflexionsraum für Fragen der Zukunft sein.

DER HISTORISCHE RAUM

BRUNO MEIER

DAS TAL VOR DER GESCHICHTE

Nach dem Rückzug der Gletscher der letzten Eiszeit vor etwa 15 000 Jahren entwickelte sich eine vorerst eher tundraähnliche, unwirtliche Umwelt, die sich im Lauf der Jahrtausende in eine von Mischwald geprägte Landschaft wandelte. Aus dieser Zeit sind erste Spuren von Menschen erhalten, auch wenn bereits in den Warmphasen zwischen den Eiszeiten Menschen durch unsere Gegend gezogen sein müssen – ein in Schlieren gefundener Faustkeil wird auf ein Alter von 130 000 Jahren geschätzt. Im ganzen Limmattal finden sich Streufunde – Klingen und Spitzen aus Feuerstein (Silex), der am Lägernhang gewonnen werden kann – aus der mittleren Steinzeit, die zwischen 5000 und 8000 Jahre alt sind. Aber erst aus der anschliessenden jüngeren Steinzeit und den Metallzeiten sind dann stationäre Siedlungen bekannt. Der Mensch wurde sesshaft.

Bekanntes und erforschtes Beispiel ist die sogenannte Heidechuchi auf einem kleinen Hügelvorsprung oberhalb von Untersiggenthal. Der jungsteinzeitliche Siedlungsplatz wurde erstmals 1885 beschrieben und 1933 systematischer erforscht. Er wird auf etwa 3000 v. Chr. datiert und wurde auch später in der Bronzezeit wieder benutzt. Ebenfalls erforscht sind Grabstätten wie das 1930 ausgegrabene sogenannte Hünengrab im Tägerhardwald zwischen Wettingen und Würenlos oder das 1997 gefundene Kollektivgrab am Moosweg in Spreitenbach, beide aus der Zeit um 2500 v. Chr. Noch älter sind die Seeufersiedlungen am Ausfluss des Zürichsees, die bis in die späte Bronzezeit bestanden. Die in der Seekreide gut konservierten Befunde dieser Siedlungen kontrastieren mit den schwachen Spuren der nachfolgenden Eisenzeit. Die keltischen Einwanderer siedelten wohl auch wegen einer Klimaverschlechterung und einem ansteigenden Seespiegel eher auf den höher gelegenen Terrassen. Durch die lange Siedlungskontinuität an diesen Orten sind kaum mehr Spuren davon erhalten. Hingegen sind an vielen Orten Spuren von Grabstätten bekannt, so etwa in Dietikon und Unterengstringen. Mit den Kelten beziehungsweise dem spätkeltischen Stamm der Helvetier, wie sie von den römischen Autoren genannt wurden, stehen wir am Übergang zur Geschichte der schriftlichen Überlieferung.

MILITÄRLAGER, KASTELLE UND THERMEN

Die Trias Vindonissa, Aquae und Turicum – Windisch, Baden und Zürich – bestimmte das Limmattal in römischer Zeit, wobei das Gebiet der westlichen Schweiz schon früher in den römischen Einflussbereich integriert war. Die Gründungen von Nyon und Augst 45 / 44 v. Chr. zeugen davon. Das östliche Mittelland wurde 15 v. Chr. mit dem Alpenfeldzug von Drusus und Tiberius Teil des römischen Imperiums. Aus dieser Zeit stammen die ersten befestigten Plätze in Zürich, Zurzach und Windisch, wo schliesslich 16 / 17 n. Chr. ein grosses Legionslager erstellt wurde. Kurz danach sind gemäss neuesten archäologischen Befunden die ersten Baumassnahmen rund um die heissen Quellen von Baden bezeugt. Der rasche Aufschwung der Thermen von Aquae hängt eng mit dem Legionslager von Vindonissa zusammen. In den folgenden Jahrzehnten wurden sie sukzessive ausgebaut. In der Blütezeit der Thermen im 2. und 3. Jahrhundert war die ganze Anlage so gross, wie sie in den nachfolgenden 2000 Jahren nie mehr sein sollte. Oberhalb des Quellgebiets auf dem Haselfeld wuchs parallel eine kleinstädtische Siedlung. In Zürich entstand rund um ein Kastell auf dem Lindenhof eine Siedlung zwischen Münsterhof und St. Peter. In den grossen Geländekammern zwischen diesen Zentren, das heisst auch auf den Terrassen des Limmattals, dürfte eine ganze Reihe von Gutshöfen bestanden haben. Einige davon sind bekannt, wie derjenige in Dietikon, der in den 1980er-Jahren im Zug der neuen Zentrumsüberbauung erforscht werden konnte: eine der grössten Gutshofanlagen der römischen Schweiz. Grössere Anlagen sind flussabwärts auch in Neuenhof und Kirchdorf nachgewiesen, weitere werden vermutet. Die römischen Landesherren stülpten der helvetischen Gesellschaft, wie sie das in ihrem ganzen Imperium machten, ihre eigene Kultur über – mit der für sie typischen Architektur und Gebrauchswelt, wie wir sie heute in archäologischen Ausgrabungen finden.

1Jungsteinzeitliche Keramikfunde der Siedlung Heidechuchi oberhalb von Untersiggenthal.

2Der Kern des 1930 geöffneten Hügelgrabs im Tägerhardwald zwischen Wettingen und Würenlos, festgehalten vom Badener Maler Hans Buchstätter.

3Luftbild der jungsteinzeitlichen Seeufersiedlung Kleiner Hafner unmittelbar beim Seeausfluss der Limmat am Bellevue in Zürich.

4Schematische Rekonstruktion von Thermen und Siedlung Aquae Helveticae im Limmatknie in der Zeit um 200 n. Chr.

5Rekonstruktion des spätrömischen Kastells auf dem Lindenhof in Zürich.

6Matthäus Merian publizierte 1642 in seiner «Helvetischen Topographie» den 1633 in der Nähe des Klosters Wettingen gefundenen Silberschatz, der in die Mitte des 3. Jahrhunderts datiert wird. Er wurde leider eingeschmolzen.

Die Blütezeit der römischen Epoche ging im Lauf des 3. Jahrhunderts zu Ende. Das Imperium gab dem Druck nach und nahm vorerst seinen Einflussbereich an eine neu befestigte Rheingrenze zurück. Das römische Militär zog schliesslich im Jahr 401 definitiv aus dem Mittelland ab und überliess den Raum der germanischen Einwanderung. Für diese unsichere Zeit sind sogenannte Hortfunde typisch, so etwa der aus dem frühen 4. Jahrhundert stammende Silberschatz von Wettingen. Die Thermen von Baden, in der Zeit um 270 / 280 n. Chr. Opfer eine Brandkatastrophe, wurden nur teilweise wieder aufgebaut, aber in spätantiker Zeit weiter benutzt.

AUF DIE HELVETIER FOLGEN DIE ALEMANNEN

Über die Ablösung beziehungsweise Überlagerung der gallorömischen Bevölkerung durch die einwandernden Alemannen ist wenig bekannt. Augenfällig sind die neuen alemannischen Ortsnamen mit den Endungen -ikon und -ingen oder -dorf und -wil. Belegt wird diese mutmassliche Einwanderung durch verschiedene Gräberfelder des 6. bis 8. Jahrhunderts. Und sie wurde überlagert durch die Christianisierung der Alemannen in dieser Zeit. Beispiel dafür ist der römische Gutshof von Dietikon, in dem eine frühmittelalterliche Kultstätte verbürgt und in dem eine gewisse Siedlungskontinuität nachgewiesen ist. Zu den Thermen von Baden liegen neben einzelnen Gräbern bis ins Hochmittelalter keine Quellen vor. Hingegen gehen die Vorgängerbauten der Stadtpfarrkirche von Baden gemäss archäologischer Datierung auf das 9. oder gar 8. Jahrhundert zurück. Als politisches Zentrum im damaligen merowingischen Herzogtum Alemannien etablierte sich Zürich, das in einer Urkunde von 806 / 810 erstmals schriftlich erwähnt wird. Das spätrömische Kastell wurde zur Pfalz als Sitz der neuen weltlichen Herrschaft, das Mitte des 9. Jahrhunderts von König Ludwig dem Deutschen gestiftete Fraumünsterkloster zum geistlichen Zentrum. Auf dem Land werden in dieser Zeit die Siedlungskerne der späteren Dörfer entstanden sein, sofern sie nicht auf einer spätantiken Tradition beruhten. Diese Siedlungen und erste Kirchen sind vereinzelt über Urkunden der frühen Klostergründungen von St. Gallen, Säckingen und Einsiedeln fassbar.

ZWISCHEN KÖNIGLICHER PFALZ UND HEILBAD

Im Hochmittelalter wird die herrschaftliche Zugehörigkeit des Limmattals klarer. Verschiedene Adelsgeschlechter werden fassbar. Zu nennen sind zuerst die Freiherren von Regensberg mit ihrem Stammgebiet im Furttal und Wehntal, die um 1130 das Frauenkloster Fahr als Priorat von Einsiedeln stifteten. SEITE 041 Die Regensberger versuchten in dieser Zeit, westlich und nordwestlich von Zürich eine geschlossene Adelsherrschaft aufzubauen, letztlich vergeblich. In unmittelbarer Nähe des Klosters Fahr gründeten sie Mitte des 13. Jahrhunderts das Städtchen Glanzenberg, das allerdings nicht lange Bestand hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite der Limmat stand die Wasserburg Schönenwerd. Die Herren von Schönenwerd waren bedeutende Grundbesitzer im Limmattal und auf dem Heitersberg, wo sie wahrscheinlich die Burg Kindhausen erbauten. Die Schönenwerder gehörten im 13. Jahrhundert in die Gefolgschaft der Grafen von Kiburg, die sich als Erben der schwäbischen Herzöge von Zähringen als Landesherren zu etablieren versuchten.

Die Kiburger herrschten in dieser Zeit auch in Baden, das sich in der Klus zu einem Burgstädtchen mit einer Brücke entwickelte. Die Bäder sind vor 1200 nur archäologisch fassbar. Ein auf die Zeit um 1100 datierter Entwässerungsgraben zwischen den späteren Gasthöfen Hinterhof und Staadhof deutet darauf hin, dass man mittels Baumassnahmen das rutschige Gelände zu stabilisieren versuchte. Aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich auch die Dreikönigskapelle. Die Grafen von Lenzburg-Baden waren damals das bestimmende Adelsgeschlecht. Die archäologischen Untersuchungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die spätmittelalterlichen Bäder innerhalb der römischen Strukturen weiterhin genutzt wurden. Dies deutet auf eine kontinuierliche Nutzung der Quellen während des Frühmittelalters.

Die schwäbischen Herzöge von Zähringen übten in Zürich die sogenannte Reichsvogtei im Heiligen Römischen Reich aus, waren also die Landesherren. Mit ihrem Aussterben im Jahr 1218 erhielten Stadt und Fraumünster eine reichsunmittelbare Stellung. Die Pfalzburg auf dem Lindenhof verlor ihre Funktion und wurde im Lauf des 13. Jahrhunderts abgetragen. Die Äbtissin als nominelle Stadtherrin stand einer mehr und mehr eigenständigen Stadtbürgerschaft gegenüber. Die Stadt selbst war aber nach wie vor auf das engere Umfeld beschränkt. Ausserhalb, auch im Limmattal, herrschten der Adel und die Klöster. Hier kam mit der Gründung des Zisterzienserklosters Wettingen 1227 ein neuer Mitspieler hinzu. SEITE 037 Das von Heinrich von Rapperswil gestiftete Kloster wurde bald vom Adel mit Schenkungen bedacht und konnte seinen Einfluss auch durch Zukäufe erweitern. Dazu gehörte beispielsweise das Erbe der Herren von Schönenwerd, aber auch Dietikon und Schlieren, die das Kloster 1259 von den Grafen von Habsburg erwarb. Das Kloster Wettingen konnte im Spätmittelalter nach und nach ein mehr oder weniger geschlossenes Territorium zwischen den Stadtgrenzen von Baden und Zürich aufbauen, in dem es bis 1798 zwar nicht Landesherr war, aber die sogenannten niederen Gerichte und verschiedene Kirchenpatronate besass sowie grösseren Grundbesitz hatte. Ausnahme blieb das sich in Zürcher Hand befindliche Gericht Weiningen mit Oetwil, Geroldswil, Ober- und Unterengstringen sowie Altstetten.

7Rekonstruktion der Pfalzburg auf dem Hügel des Lindenhofs in Zürich in der Zeit um 1200, am linken Bildrand die Kirche Fraumünster. Die Burg wurde im Lauf des 13. Jahrhunderts abgetragen.

8Münsterhof und Fraumünster in der Zeit um 1500 gemäss Hans Leu dem Älteren.

9Immer wieder zogen die Zürcher plündernd ins Limmattal Richtung Baden. 1351 kam es zu einer Schlacht bei Dättwil, die ohne eindeutigen Sieger ausging. Zeichnung aus der Chronik des Christoph Silberysen.

10Im Jahr 1415 wurde die Stadt Baden von den Eidgenossen erobert und die Burg Stein niedergebrannt. Bild aus der Berner Chronik des Bendicht Tschachtlan.

11Noch 1444 im Alten Zürichkrieg griffen die Zürcher Baden an und verursachten einen Grossbrand in den Bädern. Chronik des Christoph Silberysen.

DIE EIDGENOSSEN VERDRÄNGEN DIE HABSBURGER

Mit den Grafen von Habsburg kommt ein Adelsgeschlecht ins Limmattal, das sich im Elsass und im Aargau im Lauf des 12. Jahrhunderts zu einem wichtigen Mitspieler entwickelt hatte und sich mit dem Erbe der 1263 / 64 ausgestorbenen Grafen von Kiburg zum dominierenden Adelsgeschlecht im Mittelland aufschwingen konnte. Neben ihrer eigenen Klosterstiftung in Muri förderten sie auch das Kloster Wettingen nachhaltig. Und sie richteten im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts in Baden mit der Landvogtei einen eigenen Herrschaftssitz ein. Dies alles wurde stark befördert durch die Wahl von Rudolf von Habsburg zum König des Heiligen Römischen Reichs im Jahr 1273. Das Kloster Wettingen diente noch im 13. Jahrhundert als Grabstätte des Familienzweigs der Habsburg-Laufenburger. Auch der 1308 bei Windisch ermordete habsburgische König Albrecht wurde vorübergehend in Wettingen aufgebahrt, bevor er in die Kaisergruft nach Speyer überführt wurde.

Die habsburgische Grafschaft Baden, die nominell bis an die Stadtgrenze von Zürich reichte, gelangte im Frühling 1415 mit der Eroberung des Aargaus an die Eidgenossen. Damit kam ein längerer Konflikt zum vorläufigen Abschluss, indem die Habsburger, mittlerweile Herzöge von Österreich und der Steiermark, aus ihrem Stammland verdrängt wurden. Die Grafschaft Baden wurde mit Beteiligung von Zürich sogenannte gemeine Herrschaft, abwechselnd von Landvögten aus den beteiligten sieben, später acht Orten regiert. Die Dörfer des Limmattals blieben Untertanen. Die Gerichtsherrschaften des Klosters Wettingen wurden nicht angetastet, nur die Landesherren wechselten. Auch die vorübergehende Annäherung von Zürich und Habsburg in den 1440er-Jahren blieb ohne Folgen. Zürich war in dieser Zeit immer noch eine vergleichsweise kleine Stadt, konnte aber im Lauf des 15. Jahrhunderts ein ansehnliches Territorium erwerben. Baden hingegen erlebte in dieser Zeit eine Blüte als Bäderstadt, verstärkt durch die politische Bedeutung als Tagungsort der eidgenössischen Räte, der Tagsatzung. Baden wurde so gleich in doppeltem Sinn zu einem wichtigen Referenzort der Zürcher Oberschicht. SEITE 049

REFORMATION ALS EINSCHNITT

Eine einschneidende Veränderung brachte die Kirchenspaltung mit sich. Mit der ab 1523 durchgesetzten Reformation in Zürich sahen sich die Orte des Limmattals vor die Entscheidung gestellt, sich dafür oder dagegen zu stellen. Die Stadt Baden blieb nach der 1526 in der Stadtpfarrkirche durchgeführten Disputation dezidiert altgläubig. Nach dem ersten Landfrieden zwischen Zürich und den katholischen Orten 1529 konnten die Gemeinden eigenständig darüber entscheiden, ob sie sich der Reformation anschliessen wollten oder nicht. Das Kloster Wettingen befand sich mehr oder weniger in Auflösung, fast alle Mönche hatten die Abtei verlassen. In der Folge dieses vorübergehenden Zerfalls wandten sich die meisten Gemeinden des Limmattals, nicht zuletzt unter starkem Einfluss von Zürich, der Reformation zu. Die Wende brachte die Schlacht bei Kappel 1531, die zu Ungunsten des reformierten Zürichs ausging. Die Grafschaft Baden sollte rekatholisiert werden. In den Pfarreien Dietikon (mit Killwangen, Spreitenbach und Urdorf) und Würenlos (mit Otelfingen) blieben beide Konfessionen toleriert. Dies führte für die nächsten gut 350 Jahre zu schwierigen und konfliktträchtigen konfessionellen Verhältnissen. Schlieren blieb reformiert, die Kirche war im Besitz des Spitals Zürich. Den Pfarrer wählte nominell das Kloster Wettingen, allerdings auf Vorschlag von Zürich. Eine ähnliche Trennung gab es in Würenlos mit Otelfingen. Dietikon wurde wieder mehrheitlich katholisch, die Pfarrkirche konnte aber von den Reformierten mitbenutzt werden. Der reformierte Pfarrer residierte in Urdorf. In Killwangen und Spreitenbach, der Kirche Dietikon zugehörig, verblieben einige reformierte Familien. Dietikon besass bis 1925 eine parallel von beiden Konfessionen genutzte Kirche. Das Kloster Wettingen war mit starker Mithilfe des Glarner Landvogts Aegidius Tschudi in Baden wiederhergestellt worden.

12Die Tagsatzung in Baden stand jeweils unter dem Vorsitz des sogenannten Vororts Zürich. Chronik des Andreas Ryff aus Basel, 1597.

13Einzug eines Landvogts in Baden. Eine Badener Delegation empfängt ihn auf dem Wettinger Feld. Chronik des Jakob Wick aus Zürich, zweite Hälfte 16. Jahrhundert.

14Die Disputation in Baden 1526 zwischen Johannes Eck und Johannes Oekoloampad in der Stadtkirche von Baden, ohne Zürcher Beteiligung. Abschrift der Chronik des Heinrich Bullinger, Anfang 17. Jahrhundert.

15Plan der Belagerung der Stadt Baden am 1. Juni 1712. Die Zürcher hatten ihre Truppen mit der Artillerie hinter neu aufgeworfenen Schanzen auf dem Wettinger Feld aufgestellt.

16Die Berner und die Zürcher liessen 1714 in Baden am Weg zu den Bädern eine reformierte Kirche bauen, im Hintergrund die Ruine der Burg Stein. Kupferstich von Melchior Füssli, 1714 / 15.

17Ausschnitt aus der Karte der Helvetischen Republik von Wilhelm Haas, 1798. Der Aargau ist noch aufgeteilt in einen Canton Baden und in das ehemalige Fricktal.

Die nach der Reformation neu gebildeten Strukturen blieben bis 1798 bestehen. Das Kloster Wettingen konnte 1541 mit dem Erwerb der Gerichtsherrschaft Spreitenbach seinen Klosterstaat im Limmattal abrunden. Die konfessionellen Trennungen blieben unverändert, ein Leben mit- und nebeneinander pendelte sich ein. Schlichtende Behörden bei Konflikten waren der Landvogt in Baden und die Tagsatzung. Das Kloster Wettingen beschränkte sich auf die Ausbeutung der finanziellen Ressourcen im Tal. Das Kloster besass seit dem 13. Jahrhundert unterhalb des Grossmünsters am Limmatquai in Zürich Häuser, die späteren Wettingerhäuser, und verwaltete von dort aus seinen reichen Grundbesitz im Zürcher Gebiet. Nach der Reformation konnte nicht mehr ein Konventuale des Klosters als Verwalter amten. Das Amt des Klosterammanns wurde inskünftig von Zürcher Familien ausgeübt.

AUS UNTERTANEN WERDEN BÜRGER

Ein letztes Mal zogen die Zürcher im Jahr 1712 gegen Baden und belagerten und beschossen die Stadt bis zur Kapitulation. Die zwischenzeitlich wiederaufgebaute Burg Stein wurde definitiv zur Ruine, die Stadt entwaffnet und eine reformierte Kirche erbaut. Aber auch die Zürcher (und Berner) Herrschaft in Baden war bald vorüber.

Das Ende des Ancien Régime mit dem Einmarsch der Franzosen 1798 war für das Limmattal eine unruhige Zeit, aus der in der Folge eine neue Grenze hervorging: die Kantonsgrenze zwischen dem Aargau und Zürich. Vorerst blieb das ganze Tal im neu konstituierten Kanton Baden; dieser konnte allerdings in den Wirren der Zeit keine tragfähigen Strukturen aufbauen. Das Tal war im Zweiten Koalitionskrieg 1799 stark von den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den französischen und den österreichisch-russischen Truppen betroffen und litt unter Einquartierungen und Requirierungen. SEITE 045 Dietikon und Schlieren bemühten sich um eine Aufnahme in den Kanton Zürich, was mit der Annahme der Mediationsverfassung 1803 auch vollzogen wurde. Einzig Bergdietikon und das Kloster Fahr als Exklave verblieben beim neuen Kanton Aargau. Das zürcherische Limmattal wurde vorerst dem Bezirk Horgen zugeschlagen, 1816 dann dem Bezirk Zürich-Land. Den heutigen Bezirk Dietikon gibt es erst seit 1989. Mit der Mediation von 1803 wurden die noch heute gültigen Grenzen gezogen. Die Stadtnähe zu Zürich war für Schlieren und Dietikon zukunftsvoll. Allerdings lehnte Schlieren 1934 im Gegensatz zu Altstetten eine Eingemeindung in Zürich ab. Das Aargauer Limmattal blieb stärker auf Baden ausgerichtet. Bis zur Aufhebung des Klosters Wettingen im Jahr 1841 verblieben die wirtschaftlichen Abhängigkeiten zum Kloster. Die Ablösung der alten Feudallasten, der Zinsen und Zehnten, war beidseits der neuen Kantonsgrenze ein lange dauernder und oft schmerzhafter Prozess. Erst die beginnende Industrialisierung im Lauf des 19. Jahrhunderts brachte eine neue Dynamik in das Tal.

DAS KLOSTER WETTINGEN – VOM VERKEHR UMBRANDET

BRUNO MEIER

Die Klosterhalbinsel Wettingen wird heute von Eisenbahn, Kantonsstrasse und Autobahn quasi eingeschnürt. Es gibt wohl keinen grösseren Gegensatz zur Stille und Abgeschiedenheit eines Ortes, der für die Gründung eines Zisterzienserklosters eigentlich Voraussetzung war. Wenn man genauer hinschaut, dann war die Abgeschiedenheit dieses Ortes aber bereits zur Zeit der Gründung im Jahr 1227 infrage gestellt. Das Kloster wurde in Sichtweite des damals in der Hand der Grafen von Kiburg befindlichen Schlosses und Burgstädtchens Baden gegründet. Die Stiftung eines Klosters war im Mittelalter eben oft nicht nur geistig-spirituell begründet, sie war auch ein politischer Akt. Zwar gibt es eine Gründungslegende: Der Stifter Heinrich von Rapperswil soll auf der Rückreise von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land in Seenot geraten sein und bei seiner Rettung die Stiftung eines Klosters versprochen haben. Die Gründung des Klosters wird aufgrund neuerer Forschung aber vor allem als politische Ausmarchung unter den damals wichtigen Adelsgeschlechtern, den Grafen von Rapperswil und den Grafen von Kiburg-Dillingen, verstanden. Die Gründung eines Klosters hiess: Stiftung von Besitz und Einkünften an den Konvent als Gegenleistung für das Gebet der Mönche für den Stifter und dessen Seelenheil. Mit der Stiftung ging der Besitz an die Kirche, das heisst an die sogenannte tote Hand über, und konnte nicht von einem konkurrierenden Adligen okkupiert werden. Der Schutz der Kirche war stark. Und gleichzeitig beanspruchte in der Regel der Stifter mit der Vogtei die politische Oberaufsicht über das Kloster für sich. Dies wird auch in Wettingen nicht anders gewesen sein. Das Mutterkloster Salem am Bodensee entsandte eine Gruppe von Mönchen nach Wettingen, die das Kloster aufbauten.

Wie zuvor die Kiburger, so starben auch die Grafen von Rapperswil Ende des 13. Jahrhunderts aus. Ihre Nachfolger als Vögte von Wettingen waren die neuen Herren auf dem Stein zu Baden, die Grafen von Habsburg. Wettingen war vor allem für den Familienzweig Habsburg-Laufenburg bis zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein wichtiges Kloster. Zwei grosse Sarkophage im Kirchenschiff aus dem 13. Jahrhundert zeugen noch heute davon. Im einen soll für kurze Zeit der 1308 bei Windisch ermordete König Albrecht von Habsburg aufgebahrt gewesen sein, bevor sein Leichnam in die Kaisergruft von Speyer überführt wurde, wo auch sein Vater Rudolf begraben ist.

Die Habsburger förderten das Kloster und schufen mit Schenkungen und Verkäufen die Grundlage für den Wettinger Klosterstaat, der bis 1798 fast das ganze Limmattal umfasste, inklusive des Patronats über die Kirche der Stadt Baden. Mit der Eroberung des Aargaus durch die Eidgenossen 1415 wechselten zwar die Landesherren, das Kloster konnte sich aber auch unter den Eidgenossen weiterentwickeln. Weit grösser war die Gefahr der Reformation, die unter dem Einfluss Zwinglis in Zürich kurzzeitig zur faktischen Auflösung des Klosters Wettingen führte. Ab 1533 wurde es unter dem Glarner Landvogt in Baden, Aegidius Tschudi, wiederaufgebaut.

Zu einer eigentlichen Blüte gelangte das Kloster unter Abt Peter Schmid in den Jahren nach 1600, einer Zeit, in der Wettingen auch die Aufsicht über zahlreiche Frauenklöster hatte. Diese Zeit des Um- und Ausbaus ist auch heute noch in der Anlage erkennbar. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Zisterzienseroder Benediktinerklöstern gab es in Wettingen keinen totalen Neubau in der Zeit des Barock. Die Klosteranlage spiegelt deshalb noch heute den Geist der zisterziensischen Gründung des Mittelalters wider.

Mit dem Umbruch nach 1800 und der Gründung des Kantons Aargau im Jahr 1803 gerieten die Klöster unter starken Druck der neuen Regierungen. Die liberalen Erneuerer sahen in den Klöstern Brutstätten des Klerikalismus und des Konservativismus. Sie stellten sie vorerst unter behördliche Aufsicht. Im Aargau wurden sie im Jahr 1841 gar ganz aufgehoben, mit Ausnahme der Frauenklöster wie etwa des Klosters Fahr, die wieder installiert werden konnten. Der Kanton übernahm mit der Aufhebung den ganzen Klosterbesitz und verlegte im Jahr 1847 unter der Leitung des damaligen Schuldirektors und Politikers Augustin Keller das Lehrerseminar ins Kloster. So fand die Anlage fast nahtlos zu einer neuen Nutzung. Der ehemalige Ökonomieteil wurde verkauft. Der Zürcher Industrielle Johann Wild erwarb die Wasserrechte und gründete 1858 eine Baumwollspinnerei. Zeuge davon ist neben den noch bestehenden Spinnereigebäuden die 1863 erstellte «Gwaggelibrugg», die ursprünglich die beiden Industrieareale beidseits der Limmat verband. Im Jahr 1929 kaufte das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich das Wasserrecht; es erstellte in den Folgejahren das oberhalb des Klosters liegende Kraftwerk und verhalf der Limmat zu einem kleinen Stausee.

18Die Karte der Gerichtsherrschaften des Klosters Wettingen von 1693 umfasst das ganze Limmattal bis an die Stadtgrenze von Zürich.

19Ansicht des Klosters Wettingen in der Zeit um 1720 von Johann Franz Strickler, rechts unten ist die Fähre sichtbar links unten der Mühlekanal.

20Die ehemaligen Amtshäuser des Klosters Wettingen am Zürcher Limmatquai 36 / 38 sind heute noch markante Bauten; sie befinden sich direkt unterhalb des Grossmünsters.

Das Lehrerseminar im Kloster Wettingen bestand fast 130 Jahre lang. 1976 wurde es in eine Kantonsschule umgewandelt, die in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen ist und auch einen Teil der ehemaligen Spinnereigebäude übernahm. Dennoch hat die Schule das kulturelle Erbe des Klosters ein Stück weit bewahren können. Es spielt bis heute eine wichtige Rolle im Kulturleben der Region.

WEITERLESEN

Hoegger, Peter: Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau. Band 8: Bezirk Baden 3, Das ehemalige Zisterzienserkloster Marisstella in Wettingen.Hg. von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte.Basel 1998.

Kottmann, Anton; Hämmerle, Markus: Die Zisterzienserabtei Wettingen.Baden 1996.

Meier, Bruno (Hg.): Wettingen. Vom Klosterdorf zur Gartenstadt.Wettingen 2001.

KLOSTER FAHR – OASE AM RAND DER STADT

HELENE ARNET

Am 22. Januar 2009 wurde in der spätbarocken Kirche des Klosters Fahr Geschichte geschrieben, ohne dass dies eine breitere Öffentlichkeit wahrnahm. Nicht gerade Schweizer Geschichte, aber ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Frauenklosters.

Besiegelt wurde ein neues Reglement. Es löste eine Ordnung ab, welche seit der Gründung des Benediktinerinnenklosters um 1130 Bestand gehabt hatte: die fast vollständige Abhängigkeit des Frauenklosters vom Kloster Einsiedeln. Abt Martin Werlen überreichte Priorin Irene Gassmann ein neues Fahrer Konventsiegel als Symbol für eine grössere Selbstständigkeit. Bis dahin konnten die Nonnen nicht oder kaum mitentscheiden, wenn es um wirtschaftliche Fragen ihres Klosters ging. Einsiedeln entsandte dafür jeweils einen seiner Patres als Propst ins Kloster Fahr, der weitgehend walten konnte, wie er es für richtig hielt. Der letzte Propst, Hilarius Estermann (1927–2020), der seit 1959 im Fahr lebte, war Ende 2007 nach Einsiedeln zurückberufen worden.

Seither entscheidet der Nonnenkonvent also in wirtschaftlichen Belangen mit, und die Funktion des Propstes ist nicht mehr vorgesehen. War bisher die Beziehung zwischen Einsiedeln und Fahr eine stark hierarchische, kann nun auch inhaltlich und strukturell von einem Doppelkloster die Rede sein – weltweit das einzig noch bestehende.

Priorin ist seit 2003 Irene Gassmann (Jahrgang 1965). Allerdings ist der Abt von Einsiedeln weiterhin auch Abt des Klosters Fahr, weshalb die Vorsteherin des Frauenkonvents nicht den Titel Äbtissin, sondern Priorin führt.

Die Stimme der Priorin von Fahr ist seit einigen Jahren eine gewichtige, wenn es um die Rolle der Frauen in der Kirche geht. Und der Konvent zieht mit. Einige Fahrer Nonnen spielten eine aktive Rolle bei der im Mai 2016 durchgeführten Pilgerfahrt nach Rom. Es ging dabei um eine Kirche, welche die Frauen stärker einbezieht. 2019 initiierte die Priorin Irene Gassmann zudem das Donnerstagsgebet «Schritt für Schritt». Es soll den Wandel zu einer Kirche begleiten, die Frauen und Männer gleichermassen ernst nimmt. Das Donnerstagsgebet wird inzwischen an vielen Orten in der Schweiz und in Deutschland praktiziert.

In der Deutschschweiz existieren nur noch elf Benediktinerinnenklöster. Neben Müstair, Hermetschwil und Sarnen ist Fahr eines von vier verbliebenen, deren Ursprünge ins Mittelalter zurückreichen. Und es ist ohne Zweifel der Existenz des Klosters Fahr zu verdanken, dass mitten im Limmattal, am Rand der Stadt Zürich, eine unüberbaute Oase erhalten geblieben ist. Diese ist zudem eine staatsrechtliche Kuriosität: Die Klosteranlage ist seit 1803 eine vollständig vom Kanton Zürich umschlossene, knapp 1,5 Hektar grosse Exklave des Kantons Aargau. SEITE 035