14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Vollständig überarbeitete, um unbekanntes Material erweiterte Neuausgabe der maßgeblichen Biographie Anne Franks. Melissa Müllers fesselnde Biographie der Anne Frank erregte Ende der 1990er Jahre international großes Aufsehen. Zwei zuvor geheimgehaltene Tagebucheinträge Annes sowie Briefe und Aufzeichnungen nie zuvor befragter Zeitzeugen erweiterten das Bild der Familie Frank um wesentliche Facetten. Die Verfilmung des Buchs wurde 2001 mit dem Emmy-Award ausgezeichnet. In dieser überarbeiteten Neuausgabe kann Melissa Müller anhand neuester Forschungsergebnisse und nach Durchsicht erst kürzlich freigegebener Akten umfassender untersuchen, wer zum Netzwerk der Mitwisser gehörte und die Untergetauchten verraten haben könnte; bisher noch nie publizierte Fotos ergänzen das Bild. »Eine gründlich recherchierte und packende Biographie« Der Spiegel »Eine erzählerisch starke und souveräne Verknüpfung biographischer und historischer Details« The Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 673

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

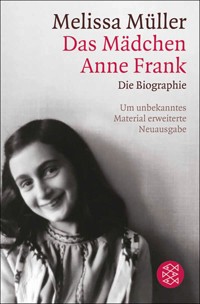

Melissa Müller

Das Mädchen Anne Frank

Die Biographie

Über dieses Buch

Anne Frank war vier Jahre alt, als sie Deutschland verlassen, dreizehn, als sie sich mit ihrer Familie in Amsterdam verstecken musste, und noch keine sechzehn, als sie im Konzentrationslager Bergen-Belsen an Typhus starb. Melissa Müllers fesselnde Biographie dieses Mädchens, das zum Mythos wurde, erregte Ende der 1990er Jahre international großes Aufsehen und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Zwei zuvor geheim gehaltene Tagebucheinträge Annes sowie Briefe und Aufzeichnungen nie zuvor befragter Zeitzeugen erweiterten das Bild der Familie Frank um wesentliche Facetten. Die Verfilmung des Buchs mit Ben Kingsley und Hannah Taylor Gordon in den Hauptrollen wurde 2001 mit dem Emmy-Award ausgezeichnet.

Nun hat Melissa Müller die Biographie grundlegend überarbeitet und um viele wesentliche Erkenntnisse erweitert. Jüngste Forschungsergebnisse klären, wer zum Netzwerk der Mitwisser gehörte und die Untergetauchten verraten haben könnte, bisher noch nie publizierte Fotos ergänzen das Bild.

Mit einem aktualisierten Vorwort der Autorin zur aktuellen Quellenlage sowie einem Nachwort von Miep Gies, die Anne in dem Amsterdamer Hinterhaus versteckt hatte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013

Covergestaltung: hißmann, heilman, hamburg

Coverabbildung: Frans Dupont / Anne Frank Fonds/Anne Frank House via Getty Images

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402111-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Vorwort zur Neuausgabe

1. Die Verhaftung

2. Anne in Frankfurt

3. Exodus

4. Neue Heimat

5. Im Vorhof der Mörder

6. In der Falle

7. Ins Versteck

8. Das Hinterhaus

9. Ausgeliefert

10. Der letzte Zug nach Auschwitz

11. Sehnsucht

Ein Epilog in Biographien

Nachwort von Miep Gies

Dank

[Nachspann]

Stammbaum

Quellen

Verwendete Archive (u.a.)

Anmerkungen

Zitate aus Anne Franks Tagebuch

Bibliographie – eine Auswahl

Dieses Buch gehört den Überlebenden.

Vorwort zur Neuausgabe

Ihr Tagebuch – geschrieben zwischen 1942 und 1944 im Amsterdamer Versteck – ist das meistgelesene literarische Dokument über die Verbrechen der Nationalsozialisten und hat sie zu einer der bekanntesten Figuren unserer Zeit gemacht: das Mädchen Anne Frank, vier, als sie ihre Heimat Deutschland verlassen, dreizehn, als sie sich vor den Nazis verstecken, und nicht einmal sechzehn, als sie im Konzentrationslager sterben musste – als ein weiteres von sechs Millionen Opfern von Hitlers Rassenwahn.

In den vergangenen sechzig Jahren wurde Anne Frank zur Botschafterin der Diskriminierten in einer Welt der Gewalt und Unfreiheit stilisiert, zu einem Symbol für Humanität, für Toleranz, Menschenrechte und Demokratie, zum Inbegriff für Optimismus und Lebenswillen. Für Millionen junger Menschen auf der Suche nach ihrer Identität ist sie Fürsprecherin, ja Heldin. Sie gilt als »Hitlers bekanntestes Opfer«, ihr Tagebuch wird als universelle Botschaft des Mutes und der Hoffnung interpretiert und häufig erst in zweiter Linie als Dokument der Shoa. Ihre Gedanken wurden, wie bei Vielzitierten gang und gäbe, zu geflügelten Worten, oft aus dem Zusammenhang gerissen und nach Bedarf verschlagwortet. Gäbe es Vergleichbares im Judentum, man hätte wohl längst ihre Seligsprechung beantragt.

Als Dreizehnjährige las ich das Tagebuch der Anne Frank zum ersten Mal. Mit ihrem pubertätsgesteuerten und doch schon so zielgerichteten Ringen um ihre Persönlichkeitsbildung konnte ich mich sofort identifizieren. In vielem sprach sie mir aus der Seele. Ihre Ressentiments gegen die Mutter waren mir nicht fremd. Dass sie ihr Tagebuch als Verfolgte eines Terrorregimes schrieb und etwa acht Monate nach ihrem letzten Eintrag ums Leben kam, bestürzte mich. Meine damals vermutlich naiv gestellten Fragen nach dem »Warum« stießen auf verharmlosende Ausflüchte oder, öfter noch, auf Schweigen.

Mit Mitte zwanzig nahm ich das Tagebuch abermals zur Hand und las diesmal die sogenannte endgültige Ausgabe, gegenüber der ursprünglichen Fassung von Otto Frank um einige zum Teil sehr persönliche Eintragungen erweitert. Nun drängten sich mir erst recht zahlreiche Fragen auf: Wie erlebte Annes Familie, väterlicher- wie mütterlicherseits, jene Zeit, in der das Moralgefüge von Millionen Menschen zerbrach und Achtsamkeit zum Fremdwort wurde? In welchem familiären Umfeld, unter welchen Freunden begann Anne sich zu entfalten, welche Erlebnisse prägten sie? Ihr Tagebuch hält schließlich nur ein Siebtel ihres Lebens fest.

Wieder stieß ich nur auf unbefriedigende Antworten.

So begann – zum ersten Mal in den 1990er Jahren – meine Suche nach der Person hinter der Legende, nach Geschichten und Ereignissen aus dem Leben des deutsch-jüdischen Mädchens Annelies Marie Frank, die ihre Persönlichkeit beeinflusst hatten. Eine zweifellos starke Persönlichkeit, die aber erst in der Entfaltung begriffen war. Es galt also nicht, einen fertigen Menschen zu ergründen und festzulegen, vielmehr wollte ich Anne in ihrer Entwicklung, die so abrupt abgebrochen wurde, begleiten und sie in die Welt zurücksetzen.

Was ist eine Biographie? Mein Ziel war es, möglichst viele Mosaiksteine zu sammeln und zu einem möglichst authentischen Bild von Annes kurzem Leben zusammenzusetzen, ihre familiären Wurzeln ebenso wie ihr gesellschaftliches Umfeld zu erforschen, jenes Geflecht von Menschen, von Lebensläufen zu erhellen, auf das ihr Leben aufbaute, das es berührte.

In seiner Aufrichtigkeit und Klarheit spricht Annes Tagebuch für sich. Den naturgemäß oft fragmentarisierten Blick Annes auf ihre Um- und Außenwelt, an vielen Stellen – das zeigt der Vergleich mit der textkritischen Ausgabe ihrer Tagebücher – weiter eingeschränkt durch die Editionsarbeit ihres Vaters, wollte ich durch einen Gesamtblick von außen erweitern, bei der Tagebuchlektüre aufkommende Fragen beantworten, mich nicht mit dem Ungefähren, der Verklärung zufriedengeben, sondern Zusammenhänge offenlegen. Der Gesamtblick, er dokumentiert ihren Lebens- und Leidensweg ebenso wie den ihrer nächsten Verwandten, engen Freunde und mancher Bekannter, über die Anne schrieb, und zeichnet so den Leidensweg der Juden unter dem Naziregime nach: von der Hasspropaganda über die Ausgrenzung, Erniedrigung und Entrechtung zur Deportation und zum organisierten Massenmord.

Ohne die Begegnungen mit der letzten Generation von Zeitzeugen, ohne das – schrittweise gewonnene – Vertrauen jener Menschen, die Anne Frank persönlich kannten und in aller Welt verstreut leben, in Israel, in den USA oder Brasilien, in Holland, Frankreich, der Schweiz oder Deutschland, wäre dieses Projekt niemals zu verwirklichen gewesen. Ohne ihre Bereitschaft, sich ihren Erinnerungen zu stellen, sich mir zu öffnen und Einzelheiten aus ihrem Leben preiszugeben, über die einige von ihnen mehr als fünfzig Jahre geschwiegen hatten – weil sie vorher niemand danach gefragt hatte oder weil sie noch nicht bereit waren, darüber zu sprechen –, wären viele der Einzelheiten, die in das Buch einflossen, weiterhin, vielleicht für immer, im Dunkeln geblieben. Mehr als zwanzig Menschen, die mit Anne Frank verwandt sind oder befreundet waren, habe ich während meiner Recherchen aufgespürt und kennengelernt, viele mehr, die mit ihrem Vater Otto nach dem Krieg vertraut waren. Manche von ihnen wurden im Laufe der Zeit und in zahlreichen intensiven Gesprächen zu engen Freunden. Dass ich nach Monaten der behutsamen Annäherung auch das Vertrauen von Miep Gies gewinnen konnte, erweiterte meinen Blickwinkel und bereicherte das Buch um viele wichtige Informationen. Dass sie sich schließlich bereit erklärte, ein Nachwort für mein Buch zu verfassen, ist ein großes Glück.

Meine Gesprächspartner vertrauten mir ihre Geschichten an, erzählten von jenen Lebensabschnitten, die sie mit Anne Frank und ihrer Familie verbanden, und zeigten mir Fotografien, Briefe, handschriftliche Aufzeichnungen, aufschlussreiche Dokumente – viele davon bislang unveröffentlicht. So halfen sie mir, ein facettenreiches Bild von Anne und ihrem Leben zu zeichnen und den Antworten auf Schlüsselfragen näher zu kommen, die nicht nur mich, sondern seit Jahrzehnten auch Millionen anderer Tagebuchleser beschäftigen: Wer könnte die Familie Frank verraten haben? Wie erlitt Anne ihre letzten acht Lebensmonate? Was hatte Anne mit ihrem Tagebuch vor? Welche Persönlichkeit steckte wirklich hinter der Mutter, über die Anne mit so viel Härte und Unnachsichtigkeit schrieb und die sie doch so prägte? Und wie dachte Anne über die Beziehung ihrer Eltern?

Annes Vater Otto Frank war nach dem Krieg der Einzige der Familie, der Stellung zum Tagebuch seiner Tochter beziehen konnte. Er beeinflusste das Bild, das sich die Welt von ihm und seiner Familie machte, mit der Auswahl der Tagebuchtexte, die er zur Publikation freigab, und mit seinen Äußerungen in der Öffentlichkeit. Von Annes Mutter wussten wir in den 1990er Jahren fast nichts, nicht einmal, welche Schulbildung sie genossen hatte. Über mehr als fünfzig Jahre war sie – genauso wie ihre gesamte Familie, die Holländers – ohne Konturen geblieben. Der Mutter und ihren Wurzeln endlich die Bedeutung zu geben, die sie für Annes Entwicklung hatte, war deshalb ein weiteres Ziel. Ohne die Mithilfe von in der Welt verstreut lebenden Nachkommen der Familie Holländer und ohne die Aufgeschlossenheit diverser Ämter in Deutschland, deren Archivmaterial mir – aller Bürokratie zum Trotz – als erster Autorin zugänglich gemacht wurde, hätte ich dieses Ziel nicht erreicht. Mein Dank gilt deshalb auch Cor Suijk. Der langjährige Vertraute Otto Franks ließ mich erstmals zwei bis dahin geheim gehaltene Tagebucheinträge Annes auswerten – die eine vom 8. Februar 1944, die andere die letzte »Einführung«, die Anne zu ihrem Tagebuch verfasst hatte. An ihrer Echtheit bestand kein Zweifel.

Die Nachricht vom Auftauchen jener bis dato unbekannten Seiten beschäftigte die Weltpresse zum erstmaligen Erscheinen dieses Buchs im Spätsommer 1998 wochenlang und war selbst der New York Times eine Titelgeschichte wert. Während die Öffentlichkeit – wie mich – vorrangig der Inhalt der Seiten interessierte, rang man hinter den Kulissen um das Eigentum an Annes Originalen. Das ist Geschichte (und im Epilog dieser Ausgabe nachzulesen).

Seither habe ich nicht aufgehört, mich mit Anne Frank und ihrem Umfeld auseinanderzusetzen, neue Spuren zu verfolgen, bewusste und unbewusste Vorurteile, die zum Teil jahrzehntelang wiederholt wurden, zu hinterfragen, auch manche meiner Erkenntnisse zu überdenken und Irrtümer zu korrigieren. In der ersten Ausgabe dieser Biographie stellte ich zur Diskussion, wer die Familie Frank und ihre Mitversteckten verraten haben könnte. Zweimal hatte die Amsterdamer Kriminalpolizei ergebnislos gegen den Hauptverdächtigen Willem van Maaren ermittelt. Miep Gies hatte mir mehrfach versichert, dass sie ihn nicht für den Täter hielt. Sonst schwieg sie, die so gut schweigen konnte, zu Fragen nach dem Verrat.

Umso wichtiger schien es mir damals, neue Vermutungen zu wagen und damit eine Diskussion anzuregen. Das ist gelungen.

In meinen Fokus geriet eine anscheinend harmlose Putzfrau, deren Geschwätzigkeit wenige Wochen vor der Verhaftung die Helfer in Schrecken versetzte. Vier Jahre nach Erscheinen meines Buchs sorgten die Theorien um den gar nicht harmlosen Tonny Ahlers für Aufsehen und Irritation, beweisen ließen auch sie sich nicht.

Heute wissen wir, dass wir Lena Hartog und Tonny Ahlers als zwei von vielen Gefahren sehen müssen, von denen die Untergetauchten betroffen und mit der Zeit regelrecht umzingelt waren. Immer mehr Menschen schauten auf das Hinterhaus, zogen Schlüsse, erzählten sie womöglich weiter und brachten damit die Versteckten – unbeabsichtigt oder wissentlich – in Lebensgefahr. Ich habe versucht, dieses Netzwerk von Mitwissern und möglichen Verrätern zu ergründen und in Kapitel 9 dieses Buchs nachzuzeichnen.

Es ist ein Privileg für jeden Autor und eine Herausforderung, sein Buch noch einmal neu schreiben zu dürfen. Der Anspruch an sich selbst ist hoch, die Erwartung der Leser ebenso. Die endgültige Biographie, das wissen wir freilich, gibt es ebenso wenig wie die eine historische Wahrheit. Gerade deshalb prüfen wir jeden neuen Mosaikstein auf seinen objektivierbaren Wahrheitsgehalt.

Die Zeit arbeitet dabei einerseits gegen uns, andererseits für uns. Gegen uns, weil in den letzten Jahren viele unserer Zeitzeugen verstorben sind – zuletzt, im Januar 2010, Miep Gies – oder weil ihre Erinnerungen immer undeutlicher werden. Für uns, weil sich seit der ersten Ausgabe dieses Buchs entscheidende neue Quellen und Recherchemöglichkeiten eröffnet haben. Schutzfristen sind abgelaufen – wir können heute in Material Einsicht nehmen, das uns in den 1990er Jahren noch versperrt war. Im Internet greifen wir auf digitalisierte Archive in aller Welt zu, knüpfen Kontakte und stellen Zusammenhänge her, die uns ohne diese Vernetzungen verborgen waren. Das wiederum hilft uns, die subjektiven Erinnerungen der Zeitzeugen einzuordnen und der Lösung so manchen Rätsels näher zu kommen. Ohne den intensiven Austausch mit Gerlof Langerijs in Amsterdam über mehrere Jahre würde das Buch nun nicht in dieser Dichte vorliegen. Gerlof kennt das Amsterdamer Stadtarchiv und viele andere holländische Archive on- und offline wie seine Westentasche, er teilt meine Freude an Detailgenauigkeit, er hat mir über so manche Sprachhürde hinweggeholfen und er hat zahlreiche Nachfahren von handelnden Personen aufgespürt, mit deren Hilfe wir viele offene Fragen beantworten konnten. Erika Prins von der Anne Frank Stiftung las das Manuskript mit kritischem Blick und gab mir wichtige Anregungen.

»Geschichte ist die Gewissheit, die dort entsteht, wo die Unvollkommenheiten der Erinnerung auf die Unzulänglichkeiten der Dokumentation treffen«, hat Julian Barnes das tägliche Ringen bei der Quelleninterpretation beschrieben. Neue Quellen, neue Fragen, neue Widersprüche und gelegentlich auch Antworten. Die Realität ist oft weit von der Überlieferung entfernt. Das gilt auch für die unterschiedlichen Verratshypothesen.

Ein Geschichtsforscher soll die Geschichte nicht nur analysieren, sondern auch wahre Geschichten erzählen, meint der Historiker Yehuda Bauer. Ich habe versucht, die Geschichte der Anne Frank, ihrer Familie und ihres Umfelds so zu erzählen, dass möglichst viele Menschen mir zuhören – in der Hoffnung, dass viele von ihnen sich mit den Verbrechen des Naziregimes, mit den historischen Fakten und den gesellschaftlichen Ursachen, vor deren Hintergrund das Morden stattfinden konnte, auseinandersetzen. Erkennt man an, dass die Welt sich nicht in Schwarzweiß abbilden lässt, auch nicht die Welt des Nationalsozialismus, dass das vermeintlich Gute und vermeintlich Böse immer wieder ins Unklare verschwimmen – gelegentlich auch in diesem Buch –, kann man die Verantwortung nicht so leicht von sich weisen. »Solange die ganze Menschheit ohne Ausnahme, keine große Metamorphose durchläuft, wird der Krieg wüten, wird alles, was aufgebaut, gezüchtet und gewachsen ist, wieder abgeschnitten und vernichtet werden, um danach aufs neue zu beginnen!«, schrieb Anne Frank einen Monat vor ihrem fünfzehnten Geburtstag in ihr Tagebuch (3. Mai 1944, Vers. A).

Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber der Mensch tut es. Der Mensch lässt sich treiben, bis er seine Ideale aus den Augen verliert. Dann beginnt er – ein Gefangener seiner Vorurteile – für gewöhnlich von neuem. Wir glauben an die Lernfähigkeit der Menschen. Und deshalb erzählen wir diese Geschichten. Geschichten wie jene von Anne Frank. Geschichten gegen das Vergessen.

Januar 2013, Melissa Müller

1.Die Verhaftung

Still! Kein lautes Wort mehr! Wer ist noch im Badezimmer? Der Wasserhahn läuft immer noch. Jetzt bloß nicht mehr die Spülung ziehen. Leise, leise. Seid nicht so unvorsichtig. Psst. Nach zwei Jahren könntet ihr wirklich wissen … Nachttöpfe ausleeren. Betten zurückschieben. Schuhe ausziehen! Die Glocken läuten schon. Um halb neun, wenn die Lagerarbeiter kommen, muss es still sein.

Das tägliche Morgenritual im Hinterhaus: Um Viertel vor sieben läutet im Zimmer von Hermann und Auguste van Pels der Wecker. Sein Scheppern reißt auch die Familie Frank und Fritz Pfeffer ein Stockwerk tiefer aus dem Schlaf. Dann ein Schlag – jetzt hat Frau van Pels den Wecker abgestellt. Das Knarren, erst stockend, dann immer bestimmter – Herr van Pels steht auf und klettert vorsichtig die steile Holztreppe hinab. Wie immer ist er der Erste im Badezimmer.

Anne wartet im Bett, bis sie die Badezimmertür abermals knarren hört. Ihr Zimmergenosse Fritz Pfeffer ist der Nächste. Anne atmet auf. Sie genießt die wenigen Minuten, die sie den engen Raum für sich alleine hat. Mit geschlossenen Augen lauscht sie dem Vogelzwitschern im Hinterhof und streckt sich auf ihrer Schlafstätte. »Bett« kann man dieses schmale Sofa, das sie um einen Stuhl am Fußende verlängert hat, nicht nennen. Doch Anne hält ihr Schlaflager für geradezu luxuriös. Miep Gies, die die Franks in ihrem Versteck mit Lebensmitteln versorgt, hat ihr erzählt, dass andere Untergetauchte in winzigen, oft fensterlosen Verschlägen oder in feuchten Kellern auf dem Boden schlafen. Anne steht auf und zieht die Stoffbahnen zum Verdunkeln der Fenster auf. Disziplin bestimmt ihr Leben im Versteck. Ein kurzer Blick ins Freie. An diesem Freitagmorgen ist die Luft ziemlich dunstig, ein warmer Hochsommertag kündigt sich an. Wenn sie doch einmal … nur für ein paar Augenblicke … doch Geduld, es ist bald so weit … das Attentat auf Hitler vor etwa zwei Wochen hat allen Hoffnung gegeben … wahrscheinlich kann sie im Herbst wieder zur Schule gehen … ihr Vater und Herr van Pels sind sicher, dass im Oktober alles überstanden sein wird … dass sie dann frei … tatsächlich, heute ist schon der 4. August 1944.

Eindreiviertel Stunden haben sie Zeit, sich für den neuen Tag einzurichten. Bis acht Menschen ihre Morgenwäsche hinter sich gebracht haben, bis die Bettwäsche verstaut, die Betten zur Seite geschoben, Tisch und Stühle zurechtgerückt sind, vergehen eindreiviertel Stunden im Nu. Wenn um halb neun im Lager direkt unter ihnen der Betrieb beginnt, darf von oben kein Laut mehr durchdringen. Wie leicht könnten sie sich selbst verraten. Der Lagerleiter van Maaren ist ohnehin schon so misstrauisch.

Bevor um neun das Frühstück aufgetragen wird, beschäftigt sich jeder für sich. Möglichst lautlos. Diese halbe Stunde am Morgen ist besonders kritisch. Die Untergetauchten lesen, lernen oder nähen – und warten ab. Muss einer von ihnen unbedingt aufstehen, so schleicht er auf Strümpfen oder in weichen Pantoffeln durch den Raum. Sprechen ist nur im Flüsterton erlaubt. Wenn nach den Lagerarbeitern endlich auch die Büroangestellten eingetroffen sind und Schreibmaschinengeklapper, Telefonklingeln und die Stimmen von Miep Gies, Bep Voskuijl und Johannes Kleiman – sie alle sind Freunde und Helfer der Untergetauchten – zur Geräuschkulisse werden, ist die Gefahr etwas gedämpft.

Endlich kommt Miep, um die Einkaufsliste zu holen. Einkaufsliste? Miep muss nehmen, was sie bekommt. Und sie bekommt von Tag zu Tag weniger. Doch sie weiß, wie sehnsüchtig die Bewohner des Hinterhauses auf sie warten. Anne bestürmt Miep mit allerlei Fragen, wie jeden Morgen. Miep vertröstet sie auf den Nachmittag, wie jeden Morgen. Erst nach dem Ehrenwort, sich nachmittags zu einer ausführlichen Plauderstunde Zeit zu nehmen, entlässt Anne sie ins Büro. Otto Frank zieht sich mit Peter van Pels in dessen Verschlag im oberen Stockwerk zurück. Englisch steht auf dem Stundenplan, ein Diktat. Allein kommt Peter mit der Fremdsprache nicht weiter. Also widmet Otto Frank ihm seinen Vormittag. So ziehen die Stunden sich wenigstens nicht so hin. Margot und Anne vertiefen sich währenddessen einen Stock tiefer in ihre Bücher. Geduld. Sich in Geduld zu üben – auch das hat Anne in den letzten beiden Jahren gelernt.

Ganz unten im Magazin läuft mit vertrautem Rattern die Gewürzmühle. Willem Gerard van Maaren hat die Tür zur Prinsengracht weit geöffnet, um das Licht und die Wärme des sanften Amsterdamer Sommers hereinzulassen.

Halb elf. Bis zur Mittagspause haben der Vorarbeiter und seine Helfer noch gut zu tun. Plötzlich stehen mehrere fremde Männer im Magazin – SD, Deutscher Sicherheitsdienst. Keiner der Anwesenden hat ihr Kommen bemerkt. Die Männer, einer von ihnen in der Uniform der »Grünen Polizei«, die anderen in Zivilkleidung, tragen Waffen. Sie berufen sich auf einen Durchsuchungsbefehl. Ein paar Worte fallen, dann deutet der überraschte van Maaren mit dem Daumen nach oben zu den Büroräumen. Sein Mitarbeiter Lammert Hartog steht angespannt daneben. Sein Blick verrät Unsicherheit. Sofort eilen die Fremden die Treppe hoch zu den beiden Büroräumen, nur einer von ihnen bleibt für eine Weile zurück und behält das Personal im Auge.[1]

Ohne anzuklopfen, tritt ein anderer, der später als groß und mager beschrieben wird, in das Gemeinschaftsbüro von Miep Gies, Bep Voskuijl und Johannes Kleiman. Miep schaut erst gar nicht auf. Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand ins Büro kommt. Als sie ein scharfes »Sitzen bleiben. Und keinen Ton!« hört, hebt sie die Augen und blickt in den Lauf einer Waffe. »Rühren Sie sich nicht von der Stelle«, befiehlt der Holländer. Dann verschwindet er wieder.

Durch die doppelte Flügeltür klingen schroffe Kommandotöne. Der SD-Mann und seine holländischen Handlanger, sie alle Angestellte der Gemeindepolizei Amsterdams und erfahrene Kopfgeldjäger, sie alle Mitglieder der Nationalsozialistischen Bewegung der Niederlande (NSB), sie alle Familienväter in fortgeschrittenem Alter, haben den Firmenchef Victor Kugler im Nebenraum an seinem Schreibtisch überrascht. Ihre Waffen bedrohen Kugler.[2]

»Wem gehört dieses Gebäude?«, fährt der Uniformierte ihn auf Deutsch an. Kugler meint, einen Wiener Akzent zu erkennen. »Herrn Wessels«, antwortet er ebenfalls auf Deutsch. Seine Kindheit und Jugend hat Kugler im sudetendeutschen Hohenelbe verbracht, einer kleinen Stadt am Fuße des Riesengebirges, im, damals noch, österreichisch-ungarischen Kaiserreich.

»Wir sind hier nur Mieter.«

Steif bleibt Kugler sitzen und nennt schnell auch die Adresse des Holländers, dem das Gebäude Prinsengracht 263 seit dem 23. April 1943 gehört.

Ungeduldig faucht der SD-Mann etwas wie: »Lenken Sie nicht ab!« Sein Name, stellt sich heraus, ist Silberbauer. Karl Josef Silberbauer.

»Wer hier der Chef ist, will ich wissen.«

»Das bin ich«, erwidert Kugler.

»Mitkommen.«

Kugler, ein nach außen ruhig und streng, auf viele geradezu unnahbar wirkender Mann, muss die SD-Männer einen Stock höher, in weitere Lagerräume bringen. Sie fragen nach versteckten Waffen. Jede Kiste, jedes Fass, jeden Sack muss er öffnen. Dabei versucht er, seine Gedanken zu ordnen. Was suchen die Männer? Sind sie gekommen, um ihn zu holen? Wissen sie etwa, dass er mit Widerständlern in Kontakt steht? Dass er einen gefälschten Ausweis …? Wenn sie nur nicht das Hinterhaus … was, wenn das viele Gerede nun doch den Falschen erreicht hat? Zwei Jahre und einen Monat haben sie gemeinsam überstanden. Unmöglich, dass gerade jetzt … jetzt, da die Offensive der Alliierten endlich auch in Nordfrankreich vorankommt. Jetzt, da es sich nur noch um ein paar Wochen handeln kann. Momente der Selbsttäuschung.

»In Ihrem Haus sind Juden versteckt«, hört Kugler einen der Holländer sagen. Seine Hoffnung weicht der fatalen Gewissheit: Leugnen macht alles noch schlimmer.

»Wo sind sie?«, mischen die anderen sich ein. Es sind Gezinus Gringhuis und Willem Grootendorst, einer klein und auffallend korpulent, der andere mit einem langgezogenen, gelblichen Gesicht. Einen weiteren werden Kleiman, Kugler und Otto Frank später auf einem Foto identifizieren, den großen und hageren Maarten Kuiper »mit einer spitzen Nase in einem kleinen Gesicht« und »dem stechenden Blick eines Verrückten«. Möglich aber, dass sie sich fehlleiten ließen. Kuiper war in mörderische Aktionen gegen Widerstandskämpfer verwickelt und wurde dafür später verurteilt, sein Gesicht ging nach dem Krieg durch die Presse.

»Wo sind sie?« Die Worte klingen wie ein Urteilsspruch in letzter Instanz. Silberbauer befiehlt Kugler voranzugehen.

Kugler gehorcht. Was bleibt ihm anderes übrig? Die Männer folgen ihm mit gezogenen Waffen. Kuglers kühlblaue Augen scheinen – mehr noch als sonst – wie eine undurchdringliche Wand. Die ihm eigene überkorrekte, stets kontrolliert wirkende Körperhaltung täuscht jedoch, das Gefühl von Machtlosigkeit lähmt seine Gedanken. Die letzten Minuten vor einem Gewitter, schwül, drückend, bedrohlich. Quälende Zweifel überfallen ihn. Was ihm an seiner Umgebung vertraut ist, verschwimmt. Bluffen die Männer nur, wie sie das bei solchen Razzien angeblich zu tun pflegen? Lässt er sich gerade in die Irre führen? Oder haben sie tatsächlich einen Hinweis bekommen? Wurden seine Schützlinge verraten? Von einem Nachbarn? Einem Arbeiter? Warum gerade heute?

Scheinbar teilnahmslos geht Kugler den Korridor entlang, der das Vorder- mit dem Hinterhaus verbindet. Stufe für Stufe steigt er die halsbrecherisch steile Treppe hinauf, die sich oben gleich einer Wendeltreppe nach rechts windet. Dicht hinter ihm folgen die fremden Männer. Vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Jetzt stehen sie in einem Vorraum, den die großgeblümte Tapete in Beige und Rot noch enger erscheinen läßt. Hinter ihnen die Verbindungstür zum Gewürzlager, direkt vor ihnen ein mannshohes Bücherregal mit drei Fächern, vollgestellt mit grauen, abgegriffenen Aktenordnern. Über dem Regal hängt eine große Landkarte, wie man sie auch in Ämtern und Schulen sieht. Belgien im Maßstab 1:500000.

Aufmachen! Weshalb wissen sie Bescheid? Ein Ruck. Wie ein schweres Tor läßt sich das Bücherregal von der Wand ziehen. Dahinter – fast einen halben Meter über dem Boden – kommt eine weiße Tür zum Vorschein, deren oberes Ende hinter einer dünnen Wand und der Landkarte verschwindet. Der Sturz des Türstocks ist mit einem mit Holzwolle gefüllten Lappen gepolstert.

Haben die Franks die lauten Schritte, die fremden Stimmen schon gehört? Auf Victor Kuglers Zögern reagieren die SD-Männer mit neuerlichem Drängen. Direkt vor ihnen führt eine weitere Treppe, gerade breit genug für eine Person, in den oberen Stock des Hinterhauses. Kugler geht links daran vorbei, einen schmalen Gang entlang auf die Verbindungstür zu. Er öffnet sie.

Zuerst sieht er Annes Mutter Edith Frank, die an ihrem Tisch sitzt. »Gestapo«, hört er sich zischen. Mehr kommt ihm nicht über die trockenen Lippen. Sie wird in Panik ausbrechen, fürchtet er. Doch Edith bleibt sitzen, wie gelähmt. Aus weiter Ferne schaut sie auf Kugler und die fremden Männer. Teilnahmslos. »Hände hoch«, befiehlt ihr einer der Holländer mit gezogener Waffe. Mechanisch hebt sie ihre Arme. Ein anderer treibt Anne und ihre Schwester Margot aus dem Nebenzimmer. Mit den Händen über dem Kopf müssen sie sich neben ihre Mutter stellen.

Zwei der holländischen Polizisten sind inzwischen ein Stockwerk höher gerannt. »Hände hoch!« Während der eine mit seiner Pistole Herrn und Frau van Pels in Schach hält, stürmt der andere die kleine Nebenkammer. »Hände hoch!« Wie gefährliche Verbrecher, die um ihre Freiheit kämpfen könnten, tastet er Otto Frank und Peter van Pels nach Waffen ab. Dann treibt er sie hinaus, wo Peters Eltern stehen, schweigend, die Hände über dem Kopf, auch sie den Blick ins Leere gerichtet. »Runter mit euch. Aber schnell.« Als Letzter erscheint auch Fritz Pfeffer, eine Waffe im Rücken.

Acht Juden auf einen Streich. Ein überraschend guter Vormittag. »Wo ist Ihr Geld, wo sind Ihre Wertsachen?«, fragt Silberbauer in seinem Befehlston. Tempo, Tempo, keine Zeit zu verlieren. Die acht Gefangenen wirken gefasst. Nur Margot weint lautlos.

Otto Frank spürt, dass sie sich jetzt kooperativ zeigen müssen. Dann wird alles gut. Die Deutschen haben doch selbst Angst. Sie wissen doch auch, dass die Offensive der Alliierten …, dass es sich nur noch um Wochen handeln kann. Otto zeigt auf den in der Wand versenkten Schrank, in dem er die Wertsachen der Familie aufbewahrt. Silberbauer ordnet seinen Helfern an, die übrigen Räume des Hinterhauses nach Schmuck und Geld zu durchsuchen, auch den Dachboden. Er selbst holt die sperrige Kassette der Franks aus dem Schrank. Sein Blick streift durch das Zimmer. Jetzt hat er gefunden, was er braucht. Ottos lederne Aktentasche. Eigentlich Annes Aktentasche; denn Otto hat sie seiner Tochter vor einiger Zeit zum Aufbewahren ihrer persönlichen Papiere überlassen. Silberbauer öffnet die Tasche, dreht sie kopfüber und lässt die Tagebücher, Schreibhefte und losen Blätter achtlos auf den Boden fallen. »… mein Tagebuch nicht, mein Tagebuch nur zusammen mit mir!«, hat Anne vier Monate vorher notiert. Jetzt zeigt sie keine Reaktion.

Herman van Pels macht einen Versuch, den Polizisten für ihre Freilassung Geld zu bieten. Sie verlachen ihn. »Los, fertigmachen! Beeilung! In fünf Minuten sind alle abmarschbereit«, brüllt Silberbauer und lässt den Inhalt der Kassette in die Aktentasche gleiten. Wie in Trance holen die Verhafteten ihre Fluchttaschen aus dem Nebenzimmer, von oben. Rucksäcke, die seit zwei Jahren bereithängen, gepackt für den Notfall, dass wirklich einmal ein Brand ausbrechen sollte und sie das Hinterhaus verlassen müssten. Über das wüste Durcheinander sehen sie hinweg.

Auf seinen schweren Stiefeln treibt es den Oberscharführer, seit 1939 bei der SS, in dem engen Zimmer hin und her. Das wirkt einschüchternd, wird man ihm gesagt haben. Ihm hilft es auch, die Zeit bis zum Abmarsch zu überbrücken. Er ist 33 Jahre alt, gelernter Maschinenschlosser. Sein aschblondes Haar über den fleischigen großen Ohren ist militärisch ausrasiert, seine Lippen sind hell und schmal, seine Augen zu Schlitzen zusammengekniffen. Ein Allerweltstyp, gehorsam, obrigkeitshörig. Seine Uniform gibt ihm Halt, das sieht man. Er gehört jetzt zu den Stärkeren, das denkt er. Viel mehr denkt er nicht. Er führt Befehle aus. Das Hinterhaus zu räumen ist ein solcher Befehl. Bis in den Spätherbst 1943 ist der »Kriminaloberassistent« in seiner Heimatstadt Wien im Dienst der Geheimen Staatspolizei gestanden, am 11. November hat man ihn auf Anweisung des Reichssicherheitshauptamts Berlin (RSHA) dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Den Haag zugeteilt. Nun wird er – obwohl die Deportationen der Juden Amsterdams intern inzwischen als »erfolgreich abgeschlossen« gelten – als Sachbearbeiter in der Amsterdamer Außenstelle der Gestapo-Abteilung IVB4 eingesetzt, dem sogenannten Judenreferat, das mit der effizienten »Lösung der Judenfrage« beauftragt und Adolf Eichmann unterstellt ist. Silberbauers ihm kürzlich angetraute Frau Barbara arbeitet indessen als Krankenschwester in Wien.

Plötzlich hält Silberbauer inne und fixiert die große graue Kiste, die zwischen Edith Franks Bett und dem Fenster auf dem Boden steht.

»Wem gehört diese Truhe?«, will Silberbauer wissen.

»Mir«, antwortet Otto wahrheitsgemäß. »Leutnant d. Res. Otto Frank« steht in deutlich lesbaren Lettern auf dem Deckel der eisenbeschlagenen Kiste. »Ich war Offizier im Ersten Weltkrieg.«

»Aber …«, Karl Silberbauer fühlt sich sichtlich unwohl. Diese Kiste hat hier nichts verloren. Sie stört seine Routine. »Aber warum haben Sie sich dann nicht gemeldet?« Otto Frank ist in der militärischen Rangordnung höher gestellt. Frank, ein Jude. »Sie wären doch nach Theresienstadt gekommen«, zitiert Otto den SS-Mann nach dem Krieg. Theresienstadt. Die geschenkte Stadt. Jemand wie Silberbauer glaubt die NS-Propanganda von den menschenwürdigen Lebensbedingungen im »jüdischen Siedlungsgebiet« vermutlich bereitwillig.

Unruhig schaut er durch den Raum, vermeidet den Blickkontakt mit Otto Frank, der scheinbar überlegen dasteht. Im Unterschied zu den anderen möchte er nichts mehr einpacken.

»Wie lange sind Sie hier schon versteckt?«

»Zwei Jahre«, antwortet Otto Frank, »und einen Monat.« Als er Silberbauers ungläubiges Kopfschütteln sieht, deutet er an die Wand rechts neben der Tür zu Annes Zimmer. Dünne Bleistiftstriche auf der Tapete markieren, wie Anne und Margot seit dem 6. Juli 1942 gewachsen sind. Silberbauers Blick bleibt an einer gleich rechts neben den Strichen an der Wand befestigten Karte der Normandie hängen, auf der Otto den Vormarsch der Alliierten nachvollzogen hat. Zahlreiche Stecknadeln mit bunten Köpfen, rot, orange und blau, aus Ediths Nähkasten markieren die Erfolge der Invasionstruppen.

Silberbauer ringt sich zu einem geräusperten »Sie können sich Zeit lassen« durch. Verliert er gleich die Fassung? Ist er gar betroffen? Während seine Helfer die Gefangenen bewachen, zieht er es vor, unten nach dem Rechten zu sehen.

Durch das kleinere Chefbüro, in dem eben noch Victor Kugler gearbeitet hat und nun sein Kollege Johannes Kleiman verhört wird, und den fensterlosen Durchgangsraum betritt er das Gemeinschaftsbüro. Durch die fast raumhohen Fenster sieht man die Sonnenstrahlen wie Sternschnuppen auf dem Grachtenwasser tanzen.

»So«, hört Miep Gies, die allein in dem Büro zurückgeblieben ist, Silberbauer in seinem Wiener Dialekt sagen. Ihrem Mann Jan, der zwischenzeitlich, wie jeden Tag um etwa zwölf, an der Prinsengracht vorbeikam, konnte sie an der Eingangstür die Lebensmittelkarten zustecken und ihn unbemerkt wegschicken. Der Personenwagen, mit dem die SD-Männer kamen, war weggefahren, der Eingang unbewacht. Das hatte auch der Lagerarbeiter Lammert Hartog genutzt und sich davongestohlen.[3] Und auch Bep Voskuijl hatte das Gebäude inzwischen verlassen – weinend. Kleiman hatte Mieps Bürokollegin mit Aufträgen fortgesandt. Sie sollte dem Drogisten in der benachbarten Leliegracht, einem guten Bekannten Kleimans, dessen Geldbörse bringen und Frau Kleimann verständigen, dass er heute nicht heimkommen würde.

Auch Miep hätte gehen können. Doch sie wollte bleiben.

»Miep, sieh zu, dass du aus der Angelegenheit rausbleibst«, kann Kleiman ihr noch zuflüstern, bevor er abgeführt wird. »Uns kannst du jetzt nicht retten, aber rette, was hier zu retten ist.«

»Jetzt bist du an der Reihe«, droht Silberbauer. Seine Akzent klingt vertraut. Miep ist selbst in Wien geboren und hat bis zu ihrem elften Lebensjahr dort gelebt.

»Ich bin auch aus Wien«, antwortet sie mit fester Stimme.

Mit einer Landsmännin hat der Nazi nicht gerechnet. Nur nicht aus der Routine kommen. Personalausweis. Standardfragen. Silberbauer ist überfordert. »Schämen Sie sich nicht, diesem Judenpack zu helfen, Sie Verräterin?«, schreit er, als könnten ihm die aggressiven Laute den Halt zurückgeben, den er eben zu verlieren droht. Seit der Landung der Alliierten am 6. Juni sind die Aktionen gegen Juden praktisch eingestellt und die »Judenjäger« wie Grootendorst, Gringhuis oder Kuiper in andere Abteilungen versetzt worden. Der Sicherheitsdienst muss jetzt Widerstandsgruppen aufspüren, »kriminellen Delikten nachgehen« und sich auf die Verteidigung Hollands vorbereiten.

An diesem Morgen hat Silberbauers Dienststellenleiter Julius Dettmann eine Ausnahme gemacht – den Tipp des Informanten konnte er offenbar nicht unbeantwortet lassen. Er rief eine Gruppe von gerade greifbaren, hinreichend erfahrenen Mitarbeitern zusammen und schickte sie sogleich los. Dass ihr gleich acht Juden ins Netz gehen würden, hatte auch Dettmann nicht geahnt.

Miep nimmt all ihre Kraft zusammen und schaut Silberbauer fest in die Augen. Endlich beruhigt er sich, sagt etwas von persönlicher Sympathie und dass er nicht wisse, was er mit ihr tun solle, und verlässt mit der Androhung den Raum, morgen wiederzukommen, um sie zu kontrollieren. »Aus persönlichen Gründen lasse ich Sie gehen, aber wenn du fliehst, dann greifen wir uns deinen Mann«, hört Miep ihn sagen.

»Von meinem Mann bleiben Sie fern«, antwortete sie. »Er hat mit der Sache nichts zu tun.«

»Quatsch. Er gehört auch dazu.«

Einer der Nazi-Polizisten hat inzwischen einen Transporter angefordert. Gegen ein Uhr mittags trifft er ein, ein Lieferwagen ohne Seitenfenster, wahrscheinlich dunkelgrau. Streng bewacht, steigen die acht Verratenen die Treppe aus dem Hinterhaus hinunter, tappende Schritte, einer nach dem anderen, durch den Korridor an den Büros vorbei, noch eine steile Treppe, dann stehen sie im Freien. Das erste Mal seit zwei Jahren und einem Monat wieder draußen. Die gierigen Blicke der Schaulustigen schmerzen. Das Sonnenlicht blendet. Drinnen im Wagen ist es wieder dunkel.

Miep bleibt mit Lagerleiter van Maaren im Haus zurück. Johannes Kleiman und Victor Kugler sind mit den Untergetauchten abtransportiert worden. Fassungslos sitzt Miep an ihrem Schreibtisch, erschöpft und leer. Sie könnte das Haus verlassen, doch sie bleibt immer noch. Wie kann sie ihren Freunden helfen? Gibt es doch noch eine Rettung? Werden die Polizisten zurückkehren? Minuten vergehen, oder Stunden, sie weiß es nicht. Dann endlich kommt ihr Mann Jan zurück und erlöst sie aus ihrer Starre. Gegen fünf Uhr, so werden Bep und Miep später zu Protokoll geben, taucht auch Bep wieder auf. In ihrer Not ist sie stundenlang durch Amsterdam geirrt, auf der Flucht vor dem Sicherheitsdienst.[4]

Gemeinsam mit van Maaren wagen sich die Helfer, nachdem sie das Bürogebäude verriegelt haben, ins Hinterhaus. Silberbauer hat die Tür hinter dem Bücherregal versperrt und den Schlüssel mitgenommen. Doch Miep hat einen Zweitschlüssel. Entsetzt stehen sie vor dem Chaos, das die Polizisten angerichtet haben. Hemmungslos haben die Männer alles aus den Schränken gerissen, die Betten zerlegt. Der Boden im Zimmer der Franks ist mit Heften und losen Blättern bedeckt. Beps Blick fällt auf ein kariertes Büchlein, das einem Poesiealbum ähnelt. Annes Tagebuchaufzeichnungen! Flink sammeln die beiden Frauen die Papiere ein. Van Maaren hält am Eingang Wache. Dann greifen sie nach ein paar Bibliotheksbüchern, die sie für Anne und Margot ausgeliehen hatten. Da, Ottos Kofferschreibmaschine. Annes Frisierumhang. Wertvolles, das sie für die Verhafteten aufbewahren wollen, finden sie nicht. Das haben die Polizisten bereits gestohlen.

Es ist spät geworden. Draußen scheint immer noch die Sonne und taucht Fassade und Innenräume der Prinsengracht 263 in jenes goldgelbe, klare Abendlicht, das man von den Bildern Vermeers kennt. Miep stapelt Annes Tagebücher und die vielen losen Blätter und verstaut sie in Beps Anwesenheit in ihrer Schreibtischschublade. Soll sie sie absperren? Nein, das würde bloß die Neugierde desjenigen erregen, der daran rüttelt. Sie wollen Anne ihre Aufzeichnungen doch gleich zurückgeben, wenn sie wiederkommt.

2.Anne in Frankfurt

Anne meldete sich lautstark ins Leben. Morgens um halb acht am 12. Juni 1929 – die noch schwachen Strahlen der Frühlingssonne kämpften sich gerade durch die Dunstwolken über Frankfurt – wurde sie in der Klinik des Vaterländischen Frauenvereins geboren. Die Bestimmtheit ihrer ersten Schreie beruhigte die Mutter. Die Geburt war nicht komplikationslos verlaufen, beinahe hätte das Kind, mit 54 Zentimetern Länge und einem Gewicht von mehr als vier Kilo auch von beruhigender Statur, zu wenig Sauerstoff bekommen. Die Intensität, mit der Anne die folgenden Wochen durchschrie, sollte Edith Frank-Holländer jedoch noch ihre Ruhe rauben.[1]

Zwei Tage nach der Geburt durfte die dreijährige Margot ihr Schwesterchen erstmals besuchen. An der Hand ihrer Aachener Oma kam sie in die Klinik. Die Sorge der Eltern, sie könnte mit Eifersucht reagieren, erwies sich als unbegründet. Margot lachte begeistert beim Anblick des Neugeborenen mit den abstehenden Ohren und den zerzausten, schwarzen Haaren auf dem Kopf; so weich, dass man unentwegt darüberstreichen mochte. Als Otto Heinrich Frank den vollen Namen seiner zweiten Tochter mit »Annelies Marie« eintragen lassen wollte, stieß er bei der Verwaltung der Klinik in der Eschenheimer Anlage zunächst jedoch auf Unverständnis. Man hatte den »Säugling Frank« bereits mit männlichem Geschlecht versehen.

Margot wartete ungeduldig, bis die Mutter und das neue Schwesterchen endlich nach Hause in den Marbachweg kamen. Nach seiner Heirat am 12. Mai 1925 und einer Hochzeitsreise nach San Remo war das Ehepaar in Ottos Elternhaus in der Mertonstraße 4 beim Beethovenplatz gezogen, das der Vater, Bankier Michael Frank, 1901 gekauft und das seine ebenso resolute wie liebenswürdige Mutter Alice Betty Frank-Stern seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes im Jahr 1909 mit Würde und Traditionsbewusstsein allein geführt hatte. Ein großbürgerliches Stadthaus im noblen Westend, repräsentativ und geräumig, von zeitgemäßer Exklusivität, natürlich mit Dienstboteneingang. Insgesamt zwei Jahre lebten Otto und Edith Frank in dem Haus, schon neun Monate nach dem Einzug kam Töchterchen Margot Betty dazu. Mit dem zweiten Vornamen wollte Edith an ihre zwei Jahre ältere Schwester Bettina – »Betty« – erinnern, die 1914, im Alter von sechzehn, an den Folgen einer Blinddarmentzündung gestorben war. Eine glückliche Fügung, dass die Großmutter diesen Namen auch als Wertschätzung ihrer Person interpretieren konnte.

Edith Frank dürfte ihren Wunsch nach einem eigenen Heim, einem nach ihren eigenen Vorstellungen geführten Haushalt immer dringender geäußert haben. Das entsprach zwar weder Ottos noch Ediths Familientradition – Eltern, Kinder und Kindeskinder wohnten von jeher selbstverständlich als Großfamilie unter einem Dach. Aber Ediths Wunsch entsprach der Zeit. Die junge Generation emanzipierte sich, wollte – trotz ihrer Liebe und Verbundenheit zur Familie – ihr eigenes Leben führen. Mitte 1927 – Margot hatte gerade gehen gelernt – mietete Otto Frank schließlich eine Wohnung am Marbachweg, an der Bertramshöhe am Stadtrand von Frankfurt.

War es schon einigermaßen ungewöhnlich, überhaupt eine eigene Wohnung in der gleichen Stadt zu nehmen, so überraschte die Wahl des Stadtteils erst recht. Dass Otto und Edith Frank gerade an den unschicken Marbachweg zogen, hatte mehrere Gründe.

Zum einen wollte Otto dem modernen und weitsichtigen Wunsch seiner Frau nach einem Stück Garten, jedenfalls einem großzügigen Balkon, entsprechen. Ihre Kinder sollten im Grünen aufwachsen, möglichst viel an der frischen Luft spielen. Zum anderen war der Frankfurter Wohnungsmarkt eng, die Preise entsprechend hoch, doch am Marbachweg waren geräumige Wohnungen noch recht günstig zu haben. Aber auch andere wichtige Überlegungen dürften der Entscheidung für die Doppelhaushälfte am Marbachweg vorausgegangen sein. Schick oder nicht schick – die Gegend hatte so gar nichts mit dem jüdischen großbürgerlichen Milieu gemein, an das sowohl Otto als auch Edith gewöhnt waren. In das eben erst besiedelte Neubaugebiet zogen Beamte, Lehrer, kleine Angestellte – keine Unternehmer wie Otto Frank. Die Familie musste auf eine Außenseiterrolle gefasst sein, dürfte aber gerade in diesem ungewohnten Umfeld auch die Chance zur vorbehaltlosen Integration, wie sie Otto und Edith im Sinn stand, gesehen haben.

Das Risiko schien sich zu lohnen. Für Margot erwies sich die kleinbürgerliche, geradezu ländliche Idylle am Marbachweg als Paradies. Die Bewohner der Häuserreihe, Doppelhaus an Doppelhaus, jedes mit Gartenanteil, wuchsen mit der Zeit zu einer bunten Großfamilie zusammen. Die Franks bewohnten eine große Wohnung in der rechten Doppelhaushälfte, Hausnummer 307. Eigentlich waren es zwei getrennte Wohnungen übereinander, die nur über das Treppenhaus miteinander verbunden waren. Das war zwar etwas unpraktisch, sie gewöhnten sich aber schnell daran. Unten hatten sie den Wohn- und Essbereich mit ihrer umfangreichen Bibliothek eingerichtet – die Franks waren keine Intellektuellen, aber interessiert und belesen. Außerdem die Küche, ein Bad und ein Zimmer für Edith. Eine kleine Kammer nur, aber groß genug für ihren zierlichen Sekretär, den sie aus Aachen mitgebracht hatte, und ein zusätzliches Bücherregal, in dem sie auch ihre hebräischen Gebetbücher aufbewahrte. Im Stockwerk darüber befanden sich das Schlafzimmer der Eltern, Margots Kinderzimmer, das Mädchenzimmer der Haushälterin Kati Stilgenbauer und ein Raum für Gäste. Schließlich kamen Ediths Eltern und Brüder häufig aus Aachen angereist.

Nebenan in Nummer 305 wohnte im Erdgeschoss der Vermieter Otto Könitzer, ein Lehrer, der das Haus mit Unterstützung der Siedlungsgenossenschaft des Frankfurter Lehrervereins gebaut hatte. Im Stockwerk darüber Familie Stab mit ihren beiden Mädchen Hilde und Marianne. Herr Stab war Angestellter der Baugesellschaft Philipp Holzmann. Das Nachbarhaus, Nummer 303, hatten die Naumanns, eine Lehrerfamilie mit sechs Kindern, errichtet.

Trotz ihres unterschiedlichen sozialen und konfessionellen Hintergrunds pflegten die Erwachsenen nachbarschaftlich-freundliche Beziehungen. Während im Westend immerhin zwanzig Prozent Juden gelebt hatten, waren die Franks hier eine große Ausnahme. Eine Synagoge gab es in der Nähe nicht. Otto fiel das vermutlich erst auf, als Edith ihn darauf hinwies. Er war ohne religiöse Erziehung groß geworden. Sie hingegen besuchte weiterhin regelmäßig die Synagoge im Westend. Auch die Naumanns und die Stabs gehörten als Katholiken in Frankfurt zu einer religiösen Minderheit.

Die Kinder, die religiöse wie soziale Unterschiede nur wahrnehmen, wenn ein Erwachsener sie darauf hinweist, spielten tagaus, tagein miteinander; Margot, eine der Jüngsten, wurde liebevoll integriert. Genauso hatten Otto und Edith sich das erhofft: Margot – und später natürlich auch Anne – sollte unbefangen, frei von Vorurteilen aufwachsen, ein offenes Herz für alle Menschen haben, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion. Nach jahrelangen antisemitischen Anfeindungen schien sich die Lage in Deutschland nun wieder entspannt zu haben. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten Rechtsradikale gegen die Juden gehetzt, sie für die deutsche Niederlage und die ökonomische und soziale Krise der frühen zwanziger Jahre verantwortlich gemacht. Seit einiger Zeit ging es wirtschaftlich wieder aufwärts.

Meist trafen sich die Kinder bei Hilde und Marianne Stab, denn ihr Garten war der größte, hatte eine Schaukel und einen Sandkasten. Sie buken Sandkuchen oder versorgten ihre Puppen, vergnügten sich beim Tischtennisspielen, mit dem Ball oder beim Fangen. Im Haus spielten sie – mit frommer Ernsthaftigkeit – oft »Kirche«. Hilde Stab baute in ihrem Zimmer einen kleinen Hausaltar auf und gab als Pfarrer die Spielregeln vor. Die fünf Jahre jüngere Margot mimte einen der Messdiener. Wer mitspielen wollte, war willkommen. Nur mit Otto, Heidi und Eva, den drei Kindern des Vermieters, wurden sie nie richtig warm. Vielleicht, weil deren alte Oma immer so böse aus dem Fenster schaute und beim kleinsten Anlass schrecklich schimpfte. Dass ihr Vater der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei unter der Führung eines gewissen, propagandistische Reden schwingenden Adolf Hitler nahestand, war den Kindern natürlich nicht bewusst. Den Eltern entging das hingegen nicht. Juden, so hatte man dem Vermieter, Otto Könitzer, beigebracht, könnten keine deutschen Volksgenossen sein. Das sagte man 1927 nicht laut; aber genaugenommen waren Juden für jemanden wie ihn Staatsfeinde, die den Deutschen ihre Arbeit wegnahmen. Aber Juden – so sein antisemitisches Vorurteil – waren reich. Juden waren deshalb verlässliche Mieter. Man brauchte sich nicht zu sorgen, dass sie morgen ihre Miete schuldig blieben. Deshalb waren ihm die Franks gerade recht. Dass sie gleich zwei Wohnungen gemietet hatten, bestätigte sein Vorurteil.

Zu Gertrud Naumann entwickelten die Franks vom ersten Tag an ein besonders inniges Verhältnis. Das Mädchen mit den Zöpfen bis zum Po und dem freundlichen Grinsen hatte das Abladen des Umzugswagens neugierig beobachtet und ging von da an bei den Franks ein und aus. Gertrud war die Jüngste von sechs Geschwistern und geradezu verrückt nach kleinen Kindern. Hingebungsvoll schob sie Margot im Kinderwagen vor sich her, trug sie herum, führte sie den Nachbarskindern vor. Doch sie betrachtete Margot keineswegs als Puppe, die sie weglegen konnte, sobald sie ihr langweilig wurde. Mit ihren zehn Jahren schien Gertrud bereits begriffen zu haben, welche Verantwortung die Betreuung eines Kleinkinds bedeutet. Edith Frank spürte das und vertraute ihr Margot gerne an.

Am frühen Nachmittag, wenn Gertrud aus dem Unterricht von den katholischen Ursulinen kam und Margot ihren Mittagsschlaf halten sollte, legte Gertrud sich still neben sie und hielt Wache. Kehrte Otto nach seiner Mittagspause zurück ins Büro und hatte Edith Besorgungen zu machen, konnten sie Gertrud getrost mit Margot allein lassen. Für den Notfall war immer noch Kati da, die gute, von allen geliebte Seele des Hauses. Zwischen ihr und Edith herrschten Harmonie und Verständnis. »Frau Frank habe ich mir in vielen Lebenslagen zum Beispiel genommen.«[2]

Häufig blieb Gertrud zum Essen – die Eintöpfe mit Graupen oder Grünkern, Suppenfleisch und Gemüse schmeckten ihr besser als ähnliche Gerichte bei ihr daheim. Und die Cervelatwurst, die Edith auf den Tisch brachte, schien ihr die beste auf der ganzen Welt. Am liebsten aß Gertrud die erfrischende Kaltschale aus Cornflakes, geriebenem Apfel und süßem Rahm, eine geradezu exotische Kreation, die nur bei den Franks serviert wurde. Edith war in einem koscheren Haushalt aufgewachsen, sie selbst hielt sich jedoch nicht an die jüdischen Speisegesetze. Otto hätte auch keinen Wert darauf gelegt. Wenn ihre Eltern aus Aachen zu Besuch kamen, bereitete Edith Milch und Fleisch freilich nur getrennt zu, Schweinefleisch war dann tabu.[3]

Auch wenn die Franks Gäste hatten, war Gertrud oft anwesend. Wenn Verwandte zu Besuch kamen oder Freunde aus dem Westend, die Wertheimers oder die Samuels, zu denen Otto und Edith auch weiterhin Kontakt hielten. Oder Ottos Sekretärin Emeline Margarete Schneider, eine große, kräftige Frau mit einer dick verglasten Brille, die kinderlos geblieben war und Gertrud am liebsten als Haustochter aufgenommen, gar adoptiert hätte.

Nein, Gertrud war kein Kindermädchen, Gertrud war für die Franks fast wie ein eigenes Kind. Sie gehörte zur Familie. »Papa Frank«, nannte sie Otto, obwohl sie ihren eigenen Vater, einen strengen, gerechten Mann, sehr liebte. Doch Ottos Herzlichkeit zog sie an. Edith hingegen war nicht der Mensch, auf dessen Schoß man sich setzte, den man stürmisch umarmte oder der einem zur Begrüßung einen herzhaften Kuss auf die Wange drückte. »Edith war ja ein verschlossener Mensch«, urteilte etwa die Schwiegermutter, »aber so unendlich gut und hilfsbereit.«[4] Sie zeigte ihre Zuneigung eher verhalten, mit freundlichen Worten oder aufmerksamen Geschenken. Zum Geburtstag etwa – und auch zu Weihnachten, obwohl die Franks selbst nie Weihnachten feierten. Von ihnen bekam Gertrud ihre erste Uhr, ein andermal eine Kette, eine hübsche Pelzkrawatte oder einen versilberten Federhalter. In den Osterferien 1928 nahmen die Franks sie mit nach Bad Soden am Taunus, Gertrud teilte ein Zimmer mit Margot. Dass die Familie gerade in den Kurort Bad Soden fuhr, keine 20 Kilometer außerhalb Frankfurts gelegen, hatte einen guten Grund: Neben dem 1901 gegründeten Bankgeschäft Michael Frank gehörte zum Familienunternehmen die Sodener Mineralprodukte Gesellschaft zum Vertrieb von Fay’s echten Sodener Mineral-Pastillen, Lutschtabletten gegen Husten und Heiserkeit, die vor Ort aus den kochsalz- und kohlensäurehaltigen Mineralquellen gewonnen wurden. Diesen Geschäftszweig führte Ende der zwanziger Jahre Otto Frank. Ein Kaufmann aus Überzeugung war er nicht.

Als Edith die kleine Anne zwölf Tage nach ihrer Geburt nach Hause brachte, empfing Gertrud sie ebenso begeistert wie Margot. Sie würden Anne in Margots Puppenbettchen stecken, ihr den Po pudern, sie spazieren führen, liebkosen und verwöhnen …

Die Begeisterung verging den beiden auch nicht, als Anne weinte und weinte, zwischendurch vor Erschöpfung einschlief, um bald darauf wieder herzzerreißend loszuschreien. Ein stürmisches Kind. Tagsüber war sie unruhig – offenbar machte ihr die Hitze zu schaffen. Nacht für Nacht raubte sie ihren Eltern den Schlaf – der Bauch tat ihr weh. »Hat viel Durchfall und Bauchschmerzen«, vermerkte Edith in Annes Babybuch. »Schreit sechs Wochen die ganze Nacht durch.« Anne traf das Schicksal der Zweitgeborenen. Hatte Edith jeden Fortschritt ihres ersten Kindes noch detailreich ausgeführt und liebevoll kommentiert, so beschränkte sie sich nun auf wenige knappe Notizen zwischen den Fotos.

Vielleicht ließ Anne ihr tatsächlich keine Muße dazu. Edith und Otto waren verwöhnte Eltern: Margot war als Sonnenschein geboren worden, strahlte aus dem Gitterbettchen, schlief von Geburt an die Nächte durch – und ließ auch die beiden ruhen. Weinen und Schreien gehörten nicht in ihr Repertoire. »Engelchen«, so nannte man das bildhübsche Mädchen deshalb in der Familie.

Annes ausgeprägter Wille hingegen war eine Herausforderung für die Eltern, ihre Ruhelosigkeit anstrengend. Abwechselnd kümmerten sie sich um das Sorgenkind, häufig stand Otto nachts an ihrem Bett, sprach ihr tröstend zu und massierte ihren Bauch.[5]

Vielleicht aber schrieb Edith auch deshalb so wenig in das Babyalbum, weil sich zu den Sorgen um Annes Wohlbefinden weitere, vor allem wirtschaftliche Unsicherheiten gesellten – obwohl zunächst alles gut zu laufen schien. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Familie Frank große finanzielle Verluste hinnehmen müssen. Geschäftlich, weil die Bank durch die einschränkenden Bestimmungen für den Devisenhandel in Bedrängnis geraten war. Privat, weil die Inflation die Ersparnisse zunichtegemacht und die Familie, patriotisch, wie sie war, zudem auf Kriegsanleihen gesetzt und verloren hatte. »In den jetzigen Zeiten muss man mit allem ›Baren‹ zufrieden sein«, hatte Otto Frank, nach dem Verkauf eines Gemäldes aus dem Familienbesitz, von der Front an seine Schwester Leni geschrieben, »denn man weiß noch gar nicht, was alles kommt.«[6]

Seit Margots Geburt hatte sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland langsam stabilisiert. Nach Jahren der Depression hofften Edith und Otto auf ein sicheres und solides Leben. 1927 war allgemein ein geschäftlich erfolgreiches Jahr. Die liberale bürgerliche Mitte, deren Werten sich Otto und Edith verbunden sahen, versprach Kontinuität. Goldene Zwanziger? Otto gab seine Stimme – gleich dem Großteil der deutschen Juden – der Deutschen Demokratischen Partei, die für den Fortschritt und eine wachstumsorientierte Privatwirtschaft eintrat und den Spagat zwischen sozialer Gerechtigkeit, Toleranz, Mitmenschlichkeit und Individualismus versprach. Sie war national orientiert, aber undogmatisch.

Otto, der in der Welt herumgekommen war, war stolzer Deutscher. Ein Patriot. Wäre sein Vater nicht so früh, nur etwa eineinhalb Jahre nach Ottos Schulabschluss, gestorben, hätte er sich seiner Reiselust sicher noch länger hingegeben. Er hatte in Amsterdam gelebt und davor in New York. »Schon während der Schulzeit wurde ich wegen meiner Neigung zu Reisen ins Ausland aufgezogen, besonders wegen meiner ›Erholungsreise‹ nach Spanien während der Osterferien und nach England während der Muluszeit«, hatte Otto 1918 in einem Feldpostbrief an seine früheren Mitschüler geschrieben, die den »Verein ehemaliger Lessing-Gymnasiasten« gegründet hatten. »So hielt ich es denn auch nach Verlassen der Schule nicht allzu lange zu Hause aus und verbrachte die Winter 1909/10 und 1910/11 in New York. Die Absicht, dauernd im Ausland zu bleiben, hatte ich nie.«[7]

Nach einer wenig inspirierten Zeit an der Universität Heidelberg, wo er im Sommersemester 1908 neben Kunstgeschichte Wirtschaftswissenschaften belegt hatte, und einem Lehrjahr im Frankfurter Bankhaus Ferdinand Sander war Otto der Einladung seines Studienkollegen und Freundes Charles Webster Straus nach New York gefolgt. In der ersten Zeit absolvierte Otto dort Praktika in verschiedenen Abteilungen von Macy’s – das berühmte Kaufhaus gehörte zum Unternehmen der Familie Straus. Später wurde er an das Manhattaner Bankhaus L. M. Prince & Co. vermittelt. Abends unterhielt er sich bei gesellschaftlichen Anlässen in einem großen Bekanntenkreis aus Amerikanern und deutsch-jüdischen Auswanderern – etwa den Familien Straus oder Abraham, den Oppenheimers oder dem »Brooklyn-Zweig« der Rothschilds. Otto stand der Welt offen und interessiert gegenüber, doch seine Heimat Deutschland war ihm am nächsten. Nach seiner Rückkehr hatte er im Herbst 1911 zunächst eine Stelle bei der Düsseldorfer Fenestra, einer Gesellschaft für Fenster und Metallbauelemente, angetreten und zu Kriegsbeginn 1914 auf deren Vermittlung die Leitung des gut hundert Kilometer entfernten Hammerwerks Plettenberg zur Hufeisenfabrikation für das Heer übernommen.[8]

Nur vier Monate nach Annes Geburt bestätigten sich die bösen Vorahnungen. Der Kurssturz an der New Yorker Börse am Freitag, dem 25. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag, stürzte die Finanzwelt in eine tiefe Krise, ein kleines Bankhaus wie das Bankgeschäft Michael Frank, das vorrangig Auslandsgeschäfte tätigte, erst recht. Der Umsatz der Bank ging um 90 Prozent zurück. Auch das Bad Sodener Geschäft mit den Hustenbonbons brach ein. Wer um seinen Arbeitsplatz bangen musste, wer ihn plötzlich verlor, der hielt Halskratzen und Heiserkeit auch ohne reizmindernde Tabletten aus.

Und immer mehr Menschen standen auf der Straße. Otto war in Sorge – nicht nur um seine eigene Familie, denn trotz der monatlichen Apanage, die Edith aus Aachen erhielt, war Geld nicht im Überfluss vorhanden, sondern auch um seine Mutter und seine Geschwister. Sie alle waren von dem Familiengeschäft abhängig.

Die Lage spitzte sich bald zu. Mit der Verschlechterung der ökonomischen Situation – dramatisch steigenden Arbeitslosenzahlen, Steuererhöhungen, Kürzung der Sozialleistungen – wuchsen Unruhe und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die Schuldigen waren schnell gefunden – die Juden. Die Juden waren alle gleich … Nun konnte man es also wieder laut sagen: Der Jude, wer sonst, hätte den Arier, achtbar und aufrecht, edel und ehrlich, strebsam und stark, um Gut und Geld gebracht. Der Jude ist unser Unglück, hörten Arbeitslose von fanatischen Rechten, hörten Kinder von ihren Eltern.[9] Wer sich benachteiligt fühlte, war empfänglich für antijüdische Propaganda. Brachten es die Nationalsozialisten 1928, kurz vor der Weltwirtschaftskrise, auf drei Prozent der Wählerstimmen, so stieg ihr Anteil bei den ersten Reichstagswahlen während der Krise, im September 1930, bereits auf 18 Prozent, im Juli 1932 gar auf 37.

Otto und Edith waren realistisch genug, die drohende Gefahr ernst zu nehmen, aber so optimistisch, sie nur als ein vorübergehendes Übel zu werten. Margots und Annes heile Kinderwelt sollte jedenfalls nicht gestört werden. Zu Hause drehte sich alles um die beiden Mädchen – selbst wenn Gäste kamen. Amüsierten sich die Erwachsenen mit Ratespielen, durften Margot und oft auch Gertrud Naumann mitspielen und wurden mit einfachen Fragen bedacht.

Anne war zu klein, um mitzumachen. Doch schon bevor sie sprechen konnte, gelang es ihr, die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung auf sich zu lenken. Aus dem herzzerreißend weinenden Säugling, der tatsächlich an unangenehmen Schmerzen gelitten haben musste, war ein lebhaftes Kleinkind geworden. Annes ausgeprägte Neigung zu allerlei Unsinn ließ Entertainerqualitäten erahnen. Ihre Kindermädchen, ihre Großmütter und nicht zuletzt ihren Vater verstand sie mit ihrer natürlichen Liebenswürdigkeit und ihrer quecksilbrigen Munterkeit so geschickt um den Finger zu wickeln, dass sie ihre Wünsche meist durchsetzte. Ihr charmantes Lächeln wirkte alles andere als perfekt und konnte gerade deshalb betören, ihr vergnügt glucksendes Lachen steckte an – den Vorbiss und die ausgeprägten Eckzähne hatte sie unübersehbar dem Vater zu danken.

Die zweijährige Anne und ihre Mutter, Frankfurt 1931.[Quelle: AFF/AFS]

Kam sie mit Anschmiegsamkeit und einnehmenden Augenaufschlägen nicht zum Ziel, weinte sie bitterlich um Erbarmen. Wie sie es auch anstellte, am Ende setzte sie sich durch. »Frauenzimmerchen« nannte Ottos Mutter ihre jüngste Enkelin. Anne war eigenwillig, viel eigenwilliger als Margot. Wenn ihr danach war, ignorierte sie simple Anstandsregeln, die für Margot immer selbstverständlich waren. Aber das kleine Mädchen mit dem neugierigen Lausbubenlächeln provozierte seine Eltern nur selten so sehr, dass sie sich nicht anders als mit einem Klaps auf den Po zu helfen wussten. Anne forderte sehr viel Aufmerksamkeit, war stark stimmungsabhängig und konnte gar nicht genug bekommen von zärtlichen Liebesbeweisen. Und sie hatte Glück mit ihren Eltern. Wann immer sein Beruf es zuließ, beschäftigte Otto Frank sich intensiv mit seinen Kindern und gab die Liebe und Fürsorge weiter, die er selbst mitbekommen hatte. Die gesamte Familie Frank schenkte ihren Kindern überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit. Ähnliches galt freilich für Ediths Familie.

Wenn andere männliche Familienoberhäupter in aller Regel auch wenig mit ihren Sprösslingen anfangen konnten, Gehorsam und gutes – also unauffälliges – Benehmen einforderten, überraschte Ottos erzieherisches Engagement. »Pim« nannten ihn seine Kinder. Woher der Name käme, wurde er immer wieder gefragt. Otto konnte sich selbst nicht entsinnen. Vielleicht eine Abwandlung des französischen père? Oder eines der in der Familie beliebten Wortspiele, bei denen aus Großpapa »Graspopo« oder aus Papa »Papim« und schließlich »Pim« wurde? Der Name hielt sich jedenfalls auch noch, als aus den Kindern bereits junge Damen geworden waren.[10]

Otto spielte mit Margot und Anne, wurde nicht müde, ihnen die Welt zu erklären, und erzählte ihnen selbsterdachte Geschichten von den beiden »Paulas«. Von der braven Paula, die ihren Eltern immer nur Freude bereitete. Und von der bösen Paula, die nichts als Schabernack im Kopf hatte und von einem Fettnäpfchen ins nächste tappte. Paula und Paula waren unsichtbar, wer aber mucksmäuschenstill war und seine Ohren spitzte, konnte erahnen, wo sie sich gerade versteckten. Einmal war die brave Paula präsent, ein andermal kam die böse hervor – je nachdem, wie Margot und Anne sich benommen hatten, je nachdem, was Otto ihnen sagen wollte.

Erdacht hatte die beiden Paulas Ottos Mutter. Alice Frank-Stern war eine bemerkenswerte, weltgewandte Dame. Sie beherrschte Englisch und Französisch in Wort und Schrift und war auch mit dem Italienischen gut vertraut. Nach dem frühen Tod ihres fünfzehn Jahre älteren Mannes hatte sie den Vorsitz der Bank übernommen. Eine ungewöhnliche Entscheidung für eine Frau, gerade fünfundvierzig, Mutter von vier Kindern, in diese Männerwelt vorzudringen; ein Beweis für ihre Aufgeschlossenheit und ihren Mut. »Omi« – so riefen Margot und Anne sie zur Unterscheidung von »Oma Holländer« aus Aachen – war eine moderne Frau, streng, aber gütig, grüblerisch, aber zielgerichtet, zurechtweisend, aber geistreich – eine Grande Dame mit stolzem, aufrechtem Gang, die sich gern schriftlich ausdrückte und auch ihre Kinder dazu anhielt. Annes und Margots Cousins Stephan und Bernd nannten sie »I«. Für die beiden Söhne von Ottos Schwester Helene hatte sie die Mäusegeschichten erfunden. Sie erzählte von der Kirchenmaus, der Feldmaus oder der Schulmaus, und um eine Fortsetzung war I nie verlegen.[11]

Oma Rosa Holländer-Stern war ganz anders als die Frankfurter Omi. Dass die beiden den gleichen Mädchennamen – Stern – trugen, war Zufall. Oma Holländer war zurückhaltend und bescheiden, in ihren dunklen langen Röcken und mit der runden Nickelbrille auf der Nase erschien sie altmodisch und gemütlich. In jungen Jahren jedoch soll sie eine regelrechte Plaudertasche gewesen sein; nicht umsonst riefen ihre Nichten sie »Tante Ratschatscha«.[12] Wie Alice Frank-Stern war sie bereits verwitwet, als Anne zur Welt kam. Ihr Mann Abraham, ein gebürtiger Rheinländer, der mit Glatze und exakt aufgezwirbeltem Schnurrbart zwar streng wirkte, dessen Gesicht beim Anblick seines ersten Enkeltöchterchens jedoch stets zärtlich strahlte, war am 19. Januar 1927 gestorben, einen knappen Monat vor Margots erstem Geburtstag.

Oma Holländer hatte in der jungen Familie Frank den Ruf eines sanften Engels, Margot war nach ihr geraten. Die aufgeweckte Anne, befürchteten Otto und Edith, würde der gutmütigen Oma auf der Nase herumtanzen. Doch ihre Geduld schien grenzenlos. Sie musste sich von Otto und Edith sogar vorwerfen lassen, die Kleine zu nachsichtig zu behandeln, zu sehr auf ihre Launen einzugehen. Sie entschuldigte sich dafür und begründete ihre Milde damit, dass ihr erstgeborener Sohn Julius als Kind ähnlich stürmisch und schwer berechenbar gewesen sei. Wäre die Kinderpsychologie damals weiter gewesen, hätte er sich vermutlich anders entwickelt, glaubte die Oma.[13]

Julius, der zeit seines Lebens als schwierig galt und später unter Depressionen gelitten haben soll, trat meist mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Walter zusammen auf, wohl auch deshalb, weil beide Männer unverheiratet blieben, zu Hause lebten und seit dem Tod des Vaters auch das 1858 gegründete Familienunternehmen zum Handel mit industriellen Anlagen, Eisenschrott und Aluminium gemeinsam führten. Julius und Walter liebten die Kinder, kamen sie häufig in Frankfurt besuchen und kutschierten sie in ihrem Auto nach Aachen. Das was jedes Mal ein Ereignis, denn Otto Frank besaß keinen Wagen.

Eine Besserung der wirtschaftlichen Lage war auch ein Jahr nach dem großen Börsenkrach nicht in Sicht. Dem Bankhaus Michael Frank ging es miserabel. Die unternehmerische Vernunft verlangte es, sich zu verkleinern. Es fiel der Familie Frank schwer, den Sitz des Bankhauses in der Neuen Mainzer Straße, der wohl vornehmsten Geschäftsadresse der Stadt, aufzugeben. Vater Michael Frank hatte den Umzug aus der nahe, aber weniger zentral und nicht so elegant gelegenen Hochstraße ins noble Bankenviertel, in die unmittelbare Nachbarschaft der großen Bankhäuser wie der Deutschen Effecten- und Wechselbank oder der FrankfurterBank, 1909 – kurz vor seinem Tod – noch selbst in die Wege geleitet. Ein wichtiger Schritt für den damals schon Sechzigjährigen, der 1879 aus Landau in der Pfalz zugezogen war und in die angesehene Frankfurter Familie Stern eingeheiratet hatte: Nun hatte er es geschafft. Den Einzug in die klassizistische Villa, zuvor das Wohnhaus einer führenden Frankfurter Familie, der Du Fays, erlebte Michael Frank allerdings nicht mehr.

Das neue Gebäude, in das die Familie Frank die Bank jetzt verlegte, lag hübsch, aus unternehmerischer Sicht aber ungünstig. Die Bockenheimer Anlage, unweit des Hauses, in dem Michael Frank sein Unternehmen vierzig Jahre vorher gegründet hatte, war ursprünglich eine angemessene Wohnadresse für vornehme Frankfurter Bürger – Christen wie Juden. Eine typische Geschäftsgegend war sie nie. Die Räume im Erdgeschoss des Hauses Bockenheimer Anlage 20, in denen die Franks nun sowohl ihre Bank betrieben als auch die Bad Sodener Geschäfte verwalteten, waren wenig repräsentativ. Um Mietkosten zu sparen, teilte man sie zudem mit einem anderen Unternehmen.