18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Von Macht und Entmündigung: Warum die Abtreibungsdebatte alle angeht "Ein kompromissloses Plädoyer für körperliche Selbstbestimmung. Alicia Baier trifft genau ins Zentrum der Debatte um reproduktive Gerechtigkeit." Emilia Roig "Dieses Buch übernimmt, was die politische Debatte versäumt hat – und zeigt einmal mehr, wie unverzichtbar die Arbeit von Doctors for Choice ist." Mithu Sanyal Weltweit ist jede vierte Frau einmal in ihrem Leben selbst betroffen, trotzdem halten sich die Mythen und Falschinformationen rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch hartnäckig. Die Folge: Unkenntnis, Tabuisierung und Stigmatisierung. Zugleich ist gerade erst ein Vorhaben für die Legalisierung von Abtreibungen kurz vor dem Ziel im Bundestag ausgebremst worden. In ihrem Buch erklärt Dr. med. Alicia Baier, Gynäkologin und Gründerin von Doctors for Choice Germany, die medizinischen und politischen Grundlagen. Dr. med. Alicia Baier mit einem hochaktuellen Plädoyer für körperliche Selbstbestimmung Dabei wird klar: Die aktuelle rechtliche Regelung in Deutschland verursacht nicht nur große Probleme in der medizinischen Praxis, sondern folgt auch patriarchalen Mustern und ist ein Einfallstor für rechte Ideologien. Lücken im Medizinstudium, Bevormundung per Gesetz und Vorurteile statt ärztlicher Professionalität sind dabei nicht aus einem luftleeren Raum entstanden. Mit viel Empathie und großer Expertise zeigt Baier, warum dies eine Geschichte von Macht und Entmündigung ist. Und sie macht deutlich, was sich in Gesellschaft, Medizin und Politik ändern muss, damit gebärfähige Menschen selbst über ihre Körper bestimmen können. So wird klar: Das Thema geht uns alle an. Ein Muss für alle, die sich für Feminismus, reproduktive Rechte und Geschlechtergerechtigkeit interessieren. "Ein sehr wichtiges Buch, das den großen Zusammenhang zeigt: Die Frage nach dem Schwangerschaftsabbruch berührt alle Themen sozialer Gerechtigkeit. Absolute Leseempfehlung." Sibel Schick "Alicia Baier bringt in ihrem Buch die Sicht der Ärztin, der Wissenschaftlerin, der Frau und schlicht das Menschliche zusammen – und es ist ein Buch entstanden, das umfassend historisch und aktuell informiert, verstehen, aber auch mitfühlen lässt. Man wünscht dem Buch den Rang eines Standardwerks zum Schwangerschaftsabbruch." Gilda Sahebi "Dr. Alicia Baiers Buch kommt genau zur richtigen Zeit – sie bringt Klarheit, Wissen und Haltung in eine Debatte, die noch viel zu sehr von Tabus geprägt ist." Mandy Mangler

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 497

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

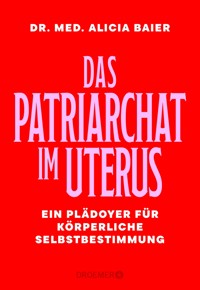

Dr. med. Alicia Baier

Das Patriarchat im Uterus

Ein Plädoyer für körperliche Selbstbestimmung

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Weltweit ist jede vierte Frau einmal in ihrem Leben selbst betroffen. Dennoch halten sich Mythen, Stigmatisierung und Falschinformationen rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch hartnäckig.

Dr. med. Alicia Baier, Ärztin in der Gynäkologie und Mitgründerin von Doctors for Choice Germany, macht deutlich: Die aktuelle rechtliche Regelung führt nicht nur zu großen Problemen in der medizinischen Praxis, sondern folgt auch patriarchalen Mustern und ist ein Einfallstor für rechte Ideologien. Mit viel Empathie und großer Expertise zeigt Baier, warum dies eine Geschichte von Macht und Entmündigung ist und was sich in Gesellschaft, Medizin und Politik ändern muss, damit schwangere Menschen selbst über ihre Körper bestimmen können. So wird klar: Das Thema geht uns alle an.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Prolog

Warum ich dieses Buch schreibe

Hinweise zur Sprache

Verwendete Begriffe

»Lebensschutz«, Anti Choice und Pro Choice

Embryo/Fötus oder ungeborenes Leben?

Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch?

Uterus oder Gebärmutter?

Schwangerschaftswoche: nach Regelblutung oder nach Befruchtung?

Teil I Politik und Macht: Wo stehen wir beim Thema Schwangerschaftsabbruch?

Eine kurze Geschichte der Entmündigung

Abtreibungen – so alt wie die Menschheit und schon immer Klassenkampf

Der Embryo als Person?! Selbst in der Kirche ein ziemlich neuer Gedanke

Der Staat im Uterus – die Geburt des Paragrafen 218

Zwei Mal berührt, zwei Mal nichts passiert – die zweite feministische Welle, das Bundesverfassungsgericht und die CDU

Unser Leben, unser Körper, unsere Rechte – ein Jahrhundert feministischen Protests

Wie Abtreibung zum feministischen Brennpunkt wurde

Aus dem Schweigen geboren: Die dritte Welle des Protests

Lange marginalisiert – Perspektiven der reproduktiven Gerechtigkeit

Erfolge, auf die wir bauen – und die uns Hoffnung geben

Und heute? Ein politischer Krimi in mehreren Akten

Wie ein alter Paragraf die Debatte neu entfachte

Paragraf 218 im Fokus – wachsender Druck, eine Kommission und das Zaudern einer Regierung

Das Gesetz, das es fast gegeben hätte

Tatbestand Schwangerschaft I – wenn Gesundheit eine Straftat wird

»Keine Heilbehandlung wie jede andere?« Wie Paragraf 218 die Gesundheitsversorgung gefährdet

Die Illusion vom »Lebensschutz«

Von wegen fortschrittlich

Moral im Dienst der Kontrolle – wie der Embryo instrumentalisiert wird

Tatbestand Schwangerschaft II – wenn Täter geschützt werden oder: Warum wir Gewaltschutz und den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zusammendenken müssen

Kriminologische Indikation – für Gewaltbetroffene meist nicht zugänglich

Erzwungene Schwangerschaft als Fortsetzung von Gewalt

§ 218 – patriarchales Machtinstrument ohne Schutzwirkung

Was wirklich schützt – gesellschaftliche Verantwortung statt Symbolpolitik

Elternschaft ermöglichen – gerecht, solidarisch und selbstbestimmt

Nur wenn es um Kontrolle geht? Männer im Diskurs um Abtreibung

Eine Nacht mit sehr unterschiedlichen Folgen oder: Wo wart ihr beim Windelnwechseln?!

Kein Uterus? Kein Problem – Männer als Verbündete im Kampf um Gleichberechtigung

Anti-Choice – warum der Kampf um reproduktive Rechte gerade jetzt wichtig ist

Internationale Entwicklungen – zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück

Willkommen in der Gebärfabrik autoritärer Staaten oder: Warum Abtreibungsverbote keine Antwort auf den demografischen Wandel sind

Abtreibungsgegner:innen in Deutschland – Teil der globalen Anti-Gender-Bewegung

Teil II Medizin und Alltag: Wo bleibt die Gesundheitsversorgung?

Notstand! Die Versorgungslage in Deutschland und ihre Konsequenzen

Schwangerschaftsabbruch – häufig benötigt, selten angeboten

»Marginalisierte Mehrheit« – Diskriminierung als strukturelles Problem in der Abbruchsversorgung

Verweigerung mit System – wenn persönliche oder religiöse Moral über medizinische Versorgung entscheidet

Was sich für eine wohnortnahe und diskriminierungsfreie Versorgung ändern muss

Frühe Schwangerschaftsabbrüche – zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Von Hausärzt:innen, Hebammen und einem großen ungenutzten Potenzial

Medikamentöse Abbrüche und die Revolution der Abtreibungspille

Operative Abbrüche – von Ausschabung und Anästhesiezwang

Pflichtberatung und Wartefrist – staatlich verordnete Zweifel

Schwangerschaftsabbrüche nach der 14. Woche – von Lebensrealitäten und Versorgungslücken

Warum Menschen spätere Abbrüche benötigen

Über die Ungerechtigkeit von Fristen

Medizinische Indikation – eine selektive Praxis, die viele Schwangere unversorgt lässt

Vergessene Abbrüche – die Versorgung im zweiten und dritten Trimenon

Pränatale Diagnostik – zwischen medizinischer Information und gesellschaftlicher Norm

Schwangerschaftsabbrüche nach der 14. Woche – was es jetzt braucht

Abtreibungsmythen

»Jung, naiv, kinderlos, leichtfertig« oder: Von Schuld, Scham und Stigma

»Viele Frauen zahlen dafür lebenslang einen hohen psychischen Preis« oder: Die tatsächlichen Risiken, über die niemand spricht

»Wohl nicht verhütet, selbst schuld« oder: Ungewollte Schwangerschaften als strukturelles Risiko

Das Tabu in der medizinischen Aus- und Weiterbildung oder: Was die Papaya mit körperlicher Selbstbestimmung zu tun hat

Missstand im Medizinstudium und die Medical Students for Choice

Weiterbildung zur Gynäkolog:in, aber nie einen Abbruch gesehen?

Kann man Abbrüche an Fehlgeburten »mitlernen«?

Von Haltung und Verantwortung – so werden Pro-Choice-Ärzt:innen ausgebildet

Konservative Gynäkologie – warum es Doctors for Choice braucht

Ärzt:innen in einem stigmatisierten Bereich

Zwischen Bürokratie, Arzneimittelhürden und Unterbezahlung

Anzeigen, Angriffe, Abwertung – wie Ärzt:innen zur Zielscheibe werden

Schlussworte – warum reproduktive Gerechtigkeit uns alle angeht

Epilog

Danksagung

Weiterführende Literatur

Prolog

Freitagnachmittag, Sprechstunde im Krankenhaus. Eine Frau kommt zu mir ins Zimmer mit dem Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch. Sie ist 42 Jahre alt und hat bereits zwei Kinder im Grundschulalter. Nach und nach breitet sie ihre Geschichte vor mir aus: Sie leide an den Folgen einer chronischen Erkrankung, und der Alltag mit ihren beiden Kindern sei nur schwer für sie zu stemmen. Ihre Gynäkologin habe dies jedoch nicht als Grund für einen Abbruch akzeptiert und meinte, ein drittes Kind sei doch trotz Erkrankung »durchaus zu schaffen«. Statt über die weiteren Schritte und Optionen aufzuklären, schickte sie die Frau nach Hause und bestellte sie für eine Woche später erneut ein – sie solle sich das so lange noch mal gut überlegen. Erst dann gab sie ihr eine Überweisung ins Krankenhaus. Die staatlich vorgeschriebene Pflichtberatung samt dreitägiger Wartezeit ließ weitere wertvolle Zeit verstreichen.

Nun sitzt die Frau vor mir. Ihr Gesicht, ihr ganzer Körper ist angespannt. Sie möchte unbedingt einen medikamentösen Abbruch – und ich muss ihr sagen, dass sie dafür genau zwei Tage zu spät kommt und einen operativen Eingriff benötigt. Sie ist am Boden zerstört, und ich bin es auch. Die Patientin wird sich nun gegen ihren Wunsch einem Eingriff in Vollnarkose unterziehen müssen, der zudem doppelt so teuer ist. Weil sie nun 600 Euro für den Abbruch zahlen muss, reicht ihr Geld nicht mehr für die von ihr geplante 300 Euro teure Hormonspirale, die ich ihr beim Eingriff direkt hätte einlegen können.

Es sind Momente wie diese, in denen ich als Ärztin, als Feministin und als Frau eine große Wut darüber verspüre, wie mit Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch benötigen, in diesem Land umgegangen wird.

Warum ich dieses Buch schreibe

Der Uterus ist circa zehn Zentimeter lang und hat die Form einer Papaya. Das Individuum kann ohne ihn überleben, nicht aber die Menschheit. Wir alle verdanken ihm unser Leben. Ohne den Uterus wäre die Erde in einigen Jahren menschenleer. Besonders pikant: Nur die Hälfte der Menschen besitzt einen. Nun könnte man meinen, bei diesen Menschen liege die Macht der Welt. Oder zumindest, dass sie mit Respekt und Achtung behandelt werden. In wenigen Kulturen dieser Erde mag das so sein. In den allermeisten jedoch streckt das Patriarchat gierig seine Finger aus und setzt alles daran, gebärfähige Menschen zu kontrollieren. Ihr Unterleib wird unfreiwillig zum Austragungsort gesellschaftlicher Machtkämpfe. Ihre Rechte werden tagtäglich verletzt, vermeintlich legitimiert durch juristische Spitzfindigkeiten, religiöse Theorien, sexistische Unterstellungen und rassistische Unterdrückungsfantasien. Es ist der Versuch, die Macht, einen Uterus zu besitzen, in einen Fluch zu verwandeln.

Das »Patriarchat im Uterus« unterdrückt weibliches Begehren, tabuisiert Menstruation, verharmlost sexualisierte Gewalt, bagatellisiert Periodenschmerz und erklärt einen Uterus in den Wechseljahren für wertlos. Doch nirgendwo sonst zeigt sich die perfide Inbesitznahme des gebärfähigen Körpers so deutlich wie am Diskurs um den Schwangerschaftsabbruch. Darum geht es in diesem Buch.

Die Fragen, die mit dem Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch einhergehen, sind zentral: Welchen Stellenwert haben gebärfähige Menschen, die nicht gebären wollen? Wie frei können sie sich für oder gegen Elternschaft entscheiden, wer kümmert sich um die Kinder, und bei wem liegt die Macht?

Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Und ich habe mir schon oft gewünscht, mich anderen Themen zuzuwenden. Doch zu viele Mythen, Missstände und Machtansprüche halten sich hartnäckig – in der Politik, in der Gesellschaft und leider auch in der Medizin. Das ärgert mich als Ärztin besonders: Gerade im eigentlich evidenzbasierten Bereich der Gesundheit erlebe ich immer wieder, dass die Selbstbestimmung Zigtausender schwangerer Menschen aus rein ideologischen oder ökonomischen Gründen massiv beschnitten wird.

Die Entwicklungen in den USA machen vielen Angst – auch mir. Sie lassen erahnen, wie groß die Bedrohung durch autoritäre Kräfte ist, die nur darauf warten, reproduktive Rechte einzuschränken. Wir brauchen jetzt mehr denn je eine starke Demokratie. In Deutschland ist das Thema endlich wieder ins Rollen gekommen, doch es braucht weiterhin Antrieb. Nachdem eine gesetzliche Neuregelung kurz vor dem Ziel gescheitert ist, müssen wir nun eine weitere Runde drehen. Aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen: Vieles ist in Bewegung, und Veränderung ist möglich – das zeigen die letzten Jahre. Die Forderung nach körperlicher, reproduktiver und sexueller Selbstbestimmung wird immer lauter, und sie wird getragen von einer breiten Bewegung. Als Teil dieser Bewegung habe ich in den letzten Jahren viele wertvolle Impulse mitnehmen dürfen, die in dieses Buch eingeflossen sind.

Ich freue mich, zu einer sachlichen und fundierten Debatte beizutragen und den Diskurs um eine feministische Stimme der Doctors for Choice zu bereichern. Im Gesundheitsbereich gibt es viele Menschen, die professionell und evidenzbasiert arbeiten möchten und die unter großem gesellschaftlichem Druck nicht aufhören, sich für reproduktive Rechte einzusetzen. Es sind Hebammen, Hausärzt:innen, Medizinstudierende, Pfleger:innen, Gynäkolog:innen, Medizinethiker:innen, Berater:innen, Psycholog:innen und viele mehr – ich wünsche mir, dass ihre Stimme, dass unsere Stimme mehr Gehör findet.

Wer über den Schwangerschaftsabbruch spricht, muss auch über Verhütung, Elternschaft, Geburten und Fehlgeburten, über Bevölkerungs- und Familienpolitik, reproduktive Gerechtigkeit, Fürsorge und Ungleichheit sprechen. Bei der Breite des Themas musste ich eine Auswahl treffen, die sicher auch anders hätte ausfallen können, mir aus meiner praktischen und aktivistischen Arbeit heraus aber am nächsten lag.

Mein Blick in diesem Buch vereint drei Perspektiven: Ich spreche als Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sich in Forschung und Versorgung engagiert und viele Erfahrungen aus der Praxis mitbringt. Ich spreche auch als Feministin, die die aktuelle Gesetzgebung als strukturell ungerecht und diskriminierend empfindet. Und ich spreche als Frau, die potenziell selbst von ungewollten Schwangerschaften betroffen ist. In meiner täglichen Arbeit begegne ich Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Lebensrealitäten und Bedürfnissen, die ich versuche, in diesem Buch mit abzubilden. Gleichzeitig schreibe ich aus der Position einer weißen, cis-heterosexuellen Frau ohne Behinderung – und bin mir bewusst, dass frühere feministische Kämpfe zur Abtreibung in Westeuropa und den USA oft von ähnlichen Stimmen getragen wurden. Die spezifischen Erfahrungen und Forderungen mehrfach diskriminierter Personen rücken erst seit einigen Jahren stärker ins Zentrum, und das ist längst überfällig. Ich halte es für zentral, diese Perspektiven mitzudenken, auch wenn dieses Buch sie nicht vollständig abbilden kann. Am Ende nenne ich Texte und Gruppen, die diese Blickwinkel weiter vertiefen – denn reproduktive Gerechtigkeit braucht viele Stimmen.

Hinweise zur Sprache

Nicht nur Frauen werden schwanger, und nicht alle Frauen können schwanger werden. Korrekt ist: Von gewollten oder ungewollten Schwangerschaften sind Menschen betroffen, die einen Uterus haben. Sie können cis weiblich, trans männlich, intersexuell, non-binär oder queer sein. Nicht nur Geschlecht, auch Begehren ist vielfältig: In einer US-amerikanischen Studie identifizierten sich 16 Prozent der Menschen, die eine Abtreibung durchführen ließen, nicht als heterosexuell.1 Sprache sollte diese Vielfalt sichtbar machen und niemanden ausschließen. Deshalb spreche ich häufig von »ungewollt Schwangeren«, »Frauen und Queers«, »Menschen mit Uterus« oder »gebärfähigen Personen«. Denn sie sind es, die von all den konkreten Hürden und Zugangsproblemen betroffen sind, die mit Schwangerschaftsabbrüchen einhergehen.

Gleichzeitig verzichte ich nicht vollständig auf geschlechterbinäre Sprache. Der Kampf um reproduktive Selbstbestimmung findet in einer patriarchalen Gesellschaft statt, die sich in ihrer Logik oft gezielt gegen »Frauen« richtet. Restriktive Abtreibungsgesetze, typische Vorurteile gegen ungewollt Schwangere und die Vernachlässigung von klassischen Frauengesundheitsthemen beziehen sich historisch auf eine binäre Geschlechtsordnung. Sie zielen darauf ab, weiblich gelesene Personen zu bevormunden, zu kontrollieren und ihre gesundheitlichen Belange zu marginalisieren. Auch teilen viele Studien oder Statistiken, die ich in diesem Buch zitiere, die Geschlechter binär ein. Wenn ich daher von »Frauen« und »Männern« spreche, meine ich nicht das biologische Geschlecht, sondern gesellschaftlich zugeschriebene Positionen: Menschen, die als Frauen oder Männer gelesen und entsprechend behandelt werden – mit den damit verbundenen Vorrechten oder Benachteiligungen. Mit »Männern« meine ich in diesem Buch in der Regel cis Männer – also diejenigen, die im patriarchalen System strukturell privilegiert sind, insbesondere im Vergleich zu Frauen, trans*, inter*, nicht-binären und queeren Personen.

Ich verwende in diesem Buch den Doppelpunkt zur geschlechtersensiblen Schreibweise. Berufsbezeichnungen erscheinen meist ebenfalls mit Doppelpunkt – ich schreibe also »die Ärzt:innen« oder »eine Ärzt:in«, wenn Personen aller Geschlechter gemeint sind. Diese Entscheidung dient der besseren Lesbarkeit und ist eine bewusste Abkehr vom generischen Maskulinum – gerade in einem Bereich, in dem die meisten Fachpersonen weiblich sind.

Wenn ich von weißen oder Schwarzen Menschen beziehungsweise People of Colour spreche, beziehe ich mich nicht auf biologische Merkmale oder reale Hautfarben, sondern auf gesellschaftliche Machtverhältnisse und soziale Konstruktionen. Weiß bezeichnet eine privilegierte Position in einem rassistischen System, die einen besseren Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung oder politischer Teilhabe verschafft. Schwarz wird großgeschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine politische Selbstbezeichnung handelt, die rassistische Fremdzuschreibungen zurückweist. Der Begriff People of Colour steht für eine gemeinsame Erfahrung von Rassismus und struktureller Diskriminierung.

Verwendete Begriffe

Es gibt viele Begriffe, die so oder so verwendet werden können. Ich möchte hier meine Gedanken zu einzelnen Begrifflichkeiten teilen und begründen, warum ich welche Begriffe verwende oder vorziehe.

»Lebensschutz«, Anti Choice und Pro Choice

Die sogenannte »Lebensschutz«-Bewegung (auch: »Pro Life«-Bewegung) setzt sich gegen das Recht von Menschen ein, selbstbestimmt über eine Abtreibung entscheiden zu können. Dabei verengt sie den Begriff Leben auf ein schmales biologisches Zeitfenster im Uterus – was nach der Geburt mit dem Kind oder der gebärenden Person passiert, ist für sie zweitrangig. Wenn in diesem Buch der Begriff »Lebensschutz« in Anführungszeichen steht, verweist das auf diese politisch-ideologische Verwendung. Wo ich hingegen ernsthaft über Schutz des Lebens in seiner umfassenden Bedeutung schreibe, verzichte ich auf die Anführungszeichen – und eigne mir den Begriff bewusst an.

Ich verwende außerdem den Begriff »Anti Choice«, also »gegen Wahlfreiheit«, weil er präziser benennt, worum es dieser Bewegung politisch geht: nämlich darum, die reproduktive Entscheidungsfreiheit einzuschränken.

Daneben benutze ich den Begriff »Abtreibungsgegner:innen« – das bedeutet jedoch nicht, dass die Gegenposition automatisch als »Abtreibungsbefürwortung« zu verstehen ist. Die Bezeichnung Pro Choice (»für die Wahlfreiheit«) steht nicht für die generelle Befürwortung von Abbrüchen, sondern für die Haltung, dass jeder Mensch das Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung über eine Schwangerschaft sowie auf den Zugang zu sicheren, legalen Schwangerschaftsabbrüchen haben sollte.

Embryo/Fötus oder ungeborenes Leben?

Der Begriff »ungeborenes Leben« ist schwammig. Er bezeichnet kein klar abgegrenztes Entwicklungsstadium und bleibt definitionsoffen – je nach Perspektive könnte bereits ein Spermium darunterfallen. In öffentlichen Debatten wird der Begriff häufig ideologisch aufgeladen, wenn er dem Körper und dem Willen der schwangeren Person gegenübergestellt wird. Ich benutze daher die in der Medizin üblichen, wertfreien Begriffe Embryo und Fötus: Bis zur 11. Schwangerschaftswoche nach Menstruation spricht man von einem Embryo, danach von einem Fötus.

Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch?

Ich verwende beide Begriffe synonym. »Schwangerschaftsabbruch« gilt als sachlich und wertfrei, während »Abtreibung« lange Zeit negativ konnotiert war und abwertend verwendet wurde, insbesondere von Abtreibungsgegner:innen. Die feministische Bewegung hat den Begriff jedoch bewusst politisch zurückerobert und selbstbewusst verwendet, zum Beispiel in der bekannten Stern-Aktion 1971 mit dem Satz »Wir haben abgetrieben«.2 In diesem Sinne steht auch in diesem Buch der Begriff »Abtreibung« für eine selbstbestimmte und entstigmatisierende Sprache.

Uterus oder Gebärmutter?

Ich verwende bevorzugt den Begriff »Uterus«, da er medizinisch präzise und geschlechtsneutral ist. Der deutsche Ausdruck »Gebärmutter« ist funktional geprägt und verweist direkt auf Mutterschaft. Er benennt das Organ als Ort des Gebärens und setzt damit eine bestimmte soziale Rolle voraus. Nicht alle Menschen mit Uterus sind oder wollen Mütter sein. »Uterus« beschreibt das anatomische Organ ohne solche Zuschreibungen.

Schwangerschaftswoche: nach Regelblutung oder nach Befruchtung?

Für die Bestimmung der Schwangerschaftsdauer in Wochen existieren zwei Zählweisen:

Post menstruationem (p.m.): gezählt wird ab dem ersten Tag der letzten Menstruation.

Post conceptionem (p.c.): gezählt wird ab Befruchtung.

In der medizinischen Praxis ist die Zählung nach letzter Regelblutung (p.m.) üblich, auch wenn sie eine Fiktion darstellt – denn in den ersten zwei Wochen ist eine Schwangerschaft noch gar nicht eingetreten. Das Strafgesetz hingegen rechnet ab dem Zeitpunkt der Befruchtung. Das bedeutet: Nach Strafgesetzbuch ist ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen nach Befruchtung straffrei möglich – das entspricht 14 Schwangerschaftswochen nach letzter Menstruation. Die doppelte Zählweise ist verwirrend und führt bei Betroffenen, Berater:innen und Gesundheitspersonal immer wieder zu Missverständnissen. Gerade im Kontext von engen gesetzlichen Fristen kann das zu unnötigen Verunsicherungen führen. Ich verwende in diesem Buch die Zählweise nach letzter Regelblutung (post menstruationem), da sie im medizinischen Alltag üblich ist und überwiegend verwendet wird – auch wenn sie den biologischen Beginn der Schwangerschaft nicht exakt abbildet.

Teil I Politik und Macht: Wo stehen wir beim Thema Schwangerschaftsabbruch?

Eine kurze Geschichte der Entmündigung

Du bist so schwer, du bist so blaß –

was hast du, Mutter?

Du willst etwas und weißt nicht was –

was hast du, Mutter?

Ich trag in meinem Leibe ein Kind;

ich weiß, wie seine Geschwister sind:

ohne Stiefel, ohne Wolle, ohne Milch, ohne Butter –

ich bin eine Mutter! Ich will keine Mutter mehr sein!

Laß mich schrein –!

Laß mich schrein –!

Es darf und darf mir nicht zur Welt!

Frau, was wollen Sie?

Mein Mann ohne Stellung – wir haben kein Geld!

Frau, was wollen Sie?

Ich will nicht, daß man für eine Nacht

mich und die Kinder unglücklich macht!

Dieselben Rechte will ich wie die Reichen,

die ungestraft zum Abtreiber schleichen –

Warum will mich denn keiner befrein?

Laß mich schrein –!

Laß mich schrein –!

Mit Schreien ist da nichts getan –

Wacht auf, ihr Frauen!

Nieder mit kirchlichem Größenwahn!

Wacht auf ihr Frauen!

Ihr krümmt euch vor Schmerzen, und in euer Ohr

tönt heulend der Unternehmerchor:

»Trag es aus! Trag es aus!

Trag es aus im Sturmgebraus!

Wenn der Staat bleibt bestehn,

könnt ihr alle zugrunde gehn!

Ihr habt nichts zu fressen?

Wir brauchen die Kinder für Dortmund und Essen,

für die Reichswehr und für die Büros –

und wenn ihr krepiert, dann sind wir euch los!«

Aus Jodoform und blutigem Leinen

kommt winselnd eines Kindes Weinen.

Es wartet an dem kleinen Bett

bereits ein mächtiges Quartett:

Fabrik, Finanzamt, Schwindsucht, Kirchenzucht.

Das ist das Schicksal einer deutschen Leibesfrucht.

Die Leibesfrucht, Kurt Tucholsky (1928)3

Abtreibungen – so alt wie die Menschheit und schon immer Klassenkampf

Selbstbestimmte Familienplanung ist ein brandneues Phänomen. Über Jahrtausende war Heterosexualität nicht von der Sorge vor ungewollter Fortpflanzung zu trennen. Ohne wirksame Verhütung konnten Menschen mit Uterus bis zu 20-mal schwanger werden. Auch wenn aufgrund von Totgeburten, fehlender medizinischer Versorgung, mangelnder Hygiene und Epidemien nur ein kleiner Teil des Nachwuchses das Kindesalter überlebte, waren die meisten Frauen im reproduktiven Alter die längste Zeit der Weltgeschichte quasi ununterbrochen schwanger oder stillten – es sei denn, sie waren so privilegiert, dass sie das Stillen einer Amme überlassen konnten. Jede Schwangerschaft und Geburt bedeuteten einen körperlichen Kraftakt, eine Gefahr für das eigene Leben und ein weiteres Kind, das versorgt werden musste. Sex war untrennbar verbunden mit der Angst vor sozialer Ächtung, vor Armut oder sogar vor dem eigenen Tod. Lustvolle Sexualität war für Frauen über Jahrhunderte allein deshalb schwer möglich – ganz abgesehen davon, dass sie im Patriarchat tabuisiert und dämonisiert wurde. Neben sozialen Normen und fehlenden Rechten erschwerte diese »reproduktive Dauerbeschäftigung« ganz konkret den Erwerb von Bildung und das Erlangen politischer Ämter oder wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Nur wenige konnten dem Schwangerschaftsmarathon entkommen, oft gelang dies nur enthaltsam lebenden religiösen Frauen.

Schwangerschaften zu verhindern, war daher schon immer ein wichtiges Anliegen für gebärfähige Menschen. Seit der Antike und wahrscheinlich seit Anbeginn der Menschheit gab es alle möglichen Mittelchen, Heilkräuter und Rezepturen – meist wenig wirksam und bisweilen schädlich für die Gesundheit. So wurden in der Antike etwa mit Essig getränkte Schwämmchen oder zerstoßener Krokodilkot in die Vagina eingeführt, oder es wurde empfohlen, den Samen durch heftiges Hüpfen nach dem Geschlechtsverkehr wieder hinauszubefördern.4 Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein waren der Coitus interruptus (umgangssprachlich: »Rausziehen«) und Kondome aus Schafsdärmen gängige Verhütungsmethoden – Letztere waren als Luxusprodukte jedoch nur für Privilegierte zugänglich. Besonders ausgeliefert waren Frauen aus der Arbeiterklasse, die nicht nur kaum Zugang zu Verhütung hatten, sondern durch fehlenden sozialen Schutz und wirtschaftliche Abhängigkeiten auch öfter Opfer von Vergewaltigungen wurden. In ihrer Not riskierten sie mit unsicheren Abtreibungen ihr Leben, indem sie sich selbst absichtlich verletzten (zum Beispiel die Treppe hinunterstürzten) oder »Pfuscher:innen« aufsuchten, die Stricknadeln oder Äste in den Uterus einführten – oder den berühmt-berüchtigten Kleiderbügel, das symbolische Mahnmal der Pro-Choice-Bewegung. Das Wissen um giftige Heilkräuter war weit verbreitet, und auch Schlangengifte wurden verwendet; die Gefahr einer tödlichen Überdosis war stets vorhanden. Wer die illegale Abtreibung überlebte, war von Strafverfolgung bedroht. Auch diese traf vor allem vermögenslose Frauen, während vermögende Frauen den Abbruch versteckter und unter besseren hygienischen Bedingungen durchführen lassen konnten.1

Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass Abtreibungen weltweit so schwer zugänglich gemacht wurden? Wer kam auf die Idee, eine legitime, verantwortungsvolle Entscheidung zu kriminalisieren? Und wer hat – bis heute – ein Interesse daran, weibliche Fortpflanzung derart zu reglementieren?

In den folgenden Kapiteln möchte ich den Weg von der frühzeitlichen Nichtverfolgung von Abtreibung über die zunehmende Einflussnahme religiöser und staatlicher Institutionen bis hin zur heutigen Kriminalisierung nachzeichnen – und dabei offenlegen, welche Machtinteressen, Moralvorstellungen und patriarchalen Strukturen diesem Prozess zugrunde liegen.

Der Embryo als Person?! Selbst in der Kirche ein ziemlich neuer Gedanke

In der heutigen Debatte tun Teile der Union und der Kirche so, als sei jede Form liberaler Abtreibungsgesetze ein Verrat an »christlichen Werten«. Im Sinne eines »katholischen Werteverständnisses« vertreten sie die Ansicht, dass ein Embryo ab der Befruchtung ein Mensch sei. Folglich muss jede Abtreibung ein »Auftragsmord« sein – so ließ es Papst Franziskus 2018 verlauten.5 (Für mich war das der endgültige Anlass, aus der katholischen Kirche auszutreten.)

Doch schaut man genauer hin, ist diese angeblich katholische Theorie über die Menschwerdung erstaunlich jung und dem christlichen Glauben keineswegs inhärent. Weder die Bibel noch die frühe Kirche teilten diese Auffassung. Bevor ich konkret auf die Bibel zu sprechen komme, sei vorangestellt: Sie kann nur mit großer historischer Sensibilität überhaupt als moralischer Kompass für das 21. Jahrhundert dienen. Denn wörtlich verstanden legitimiert sie unter anderem das Töten von Hexen, den Besitz von Sklav:innen und körperliche Gewalt gegen Kinder.6

Allerdings steht dort auch nichts zu Schwangerschaftsabbrüchen, was ein generelles Verbot in irgendeiner Weise rechtfertigen könnte, im Gegenteil. Nur eine einzige Stelle befasst sich direkt mit einer Abtreibung, und zwar gegen den Willen der Schwangeren: Im Alten Testament, im Buch Exodus (2. Mose 21,22–25), wird geschildert, was rechtlich geschehen soll, wenn zwei Männer sich prügeln und dabei eine schwangere Frau verletzen. Verliert sie infolgedessen die »Frucht«, gilt das nicht als Mord, sondern als ein Delikt, das mit einer Geldstrafe zu entschädigen ist. Nur wenn die Frau selbst zu Tode kommt, liegt ein Tötungsdelikt vor. Der Embryo hat in diesem Text keinen eigenen Rechtsstatus und wird nicht als Person gewertet. Dieser Abschnitt ist zugleich Teil der hebräischen Bibel, der Tora. Im Judentum gilt bis heute: Menschsein ist an die Geburt geknüpft.7 Abtreibung gilt dort nicht als Mord. Auch im Neuen Testament äußert sich Jesus nicht zum Thema Abtreibung. Seine moralischen Gebote betreffen ausschließlich das Handeln von geborenen Menschen.2

In der Antike ist es ähnlich: Der Embryo wurde nicht als eigenständiges Wesen betrachtet, sondern als Teil der Eingeweide der Schwangeren. Ein eigenes Lebensrecht kannte das römische Recht nicht – ebenso wenig wie ein Abtreibungsverbot. Genau wie im Alten Testament haben wir es aber bereits mit einer patriarchalen Gesellschaft zu tun. So konnte nicht die Schwangere selbst über die Schwangerschaft beziehungsweise ihre »Eingeweide« entscheiden, sondern der Erzeuger oder der Vater der Schwangeren.8

Einen entscheidenden Einfluss auf die weitere christlich-europäische Tradition hatte Aristoteles. In seiner Theorie der »Stufenbeseelung« (auch Sukzessivbeseelung genannt) ging er davon aus, dass der Embryo nach einer bestimmten Zeit beseelt und dadurch Mensch wird. Bei männlichen Embryonen geschah dies 40 Tage nach der Befruchtung, bei weiblichen erst nach 80 Tagen. Die deutlich spätere Beseelung der weiblichen Embryonen ist – mal wieder – bezeichnend für die geringe Wertschätzung von Frauen. Ab der Spätantike wurde die aristotelische Idee christlich umgedeutet: Mit dem Moment der Beseelung entstehe göttliches Eigentum; der Embryo gehöre dann nicht mehr dem Erzeuger, sondern Gott selbst, in dessen Namen ab diesem Stadium der Schwangerschaft ein universales Abtreibungsverbot gelten müsse.

Immerhin: Die Auffassung der schrittweisen Beseelung entspricht einer zumindest in Ansätzen recht liberalen Fristenlösung, die dem Wesen der allmählich wachsenden Schwangerschaft zumindest teilweise Rechnung trägt. »Fristenlösung« bedeutet, dass Abtreibungen innerhalb einer bestimmten Frist ohne Angabe von Gründen straffrei möglich sind. Der italienische Theologe Thomas von Aquin übernahm sie in die christliche Lehre des Mittelalters, wo sie bis ins 19. Jahrhundert hinein galt und die Rechtsordnung und das Werteverständnis der katholischen Kirche und der Gesellschaft entscheidend prägte: Frühe Abtreibungen wurden nicht als Unrecht verstanden.

Erst im 19. Jahrhundert änderte sich das: Papst Pius IX. entschied vor über 150 Jahren, im Jahr 1869, dass bereits die befruchtete Eizelle eine Seele habe, und hob damit die Unterscheidung zwischen früher und später Abtreibung auf. Fortan hatte ein Schwangerschaftsabbruch in jedem Stadium der Schwangerschaft als Tötung eines unschuldigen Lebens und damit als schwere Sünde zu gelten.

Seine schwer nachvollziehbare Erklärung: Wenn das Dogma der unbefleckten Empfängnis von Maria gelte, dann würde man beim Fest der Empfängnis ja eine unbeseelte Materie feiern, was der Jungfrau Maria nicht würdig sei. Daraus folge, dass der Embryo simultan mit seiner Befruchtung beseelt sein müsse. Warum dann – folgt man dieser Logik – circa die Hälfte der angeblich bereits beseelten Embryonen (meist unbemerkt) als Fehlgeburt abgeht, bleibt ein ungelöster Widerspruch kirchlicher Lehre.

Die Auswirkungen sind bis heute verheerend: Wenn der Embryo ab Befruchtung als Mensch gilt, wird jeder Abbruch moralisch zum Mord, jede Frau, die eine Schwangerschaft beendet, zur Mörderin, und jede beteiligte Ärzt:in zur »Auftragsmörder:in«.3 Eine Fruchtblase in der 5. Woche wird von nun an die körperliche Entmündigung von Menschen mit Uterus rechtfertigen. Bis heute ist diese misogyne, klerikale Theorie die Grundlage der katholischen Lehre zur Abtreibung, und, was noch viel schlimmer ist, unserer – eigentlich säkularen – Gesetzgebung. Denn diese päpstliche Vorstellung wurde zwei Jahre später rechtlich zementiert.

Viele Katholik:innen vertreten übrigens eine andere Haltung, wie die Organisation Catholics for Choice verlauten lässt: »Wir gehören zur Mehrheit der Gläubigen in der katholischen Kirche, die wissen: Der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ist ein Wert der sozialen Gerechtigkeit – und eine Entscheidung, die dem individuellen Gewissen obliegt.«9 Für sie ist gerade das Zulassen von Schwangerschaftsabbrüchen ein Ausdruck christlicher Werte wie Mitgefühl und Unterstützung in Notsituationen. Schade, dass dieser Aspekt in politischen Debatten so wenig Gehör findet – und dass konservative Politiker:innen das »C« in CDU fast nur bemühen, wenn es um staatliche Einmischung ab Befruchtung geht. In Anbetracht dessen, dass sich die Bibel dazu nicht äußert und selbst die katholische Theologie die längste Zeit eine recht liberale Fristenlösung vertrat, wirkt diese Rhetorik auf mich eher wie ein Ruf nach »control« als nach »Christlichkeit«. Denn religiös ist daran wirklich wenig.

Der Staat im Uterus – die Geburt des Paragrafen 218

Als das Deutsche Reich 1871 gegründet wurde, übernahm es die damals vorherrschende religiöse Norm: Abtreibungen hätten vom Moment der Befruchtung an als Straftat zu gelten. Ausnahmen sollte es keine geben. Geregelt wurde das im neu geschaffenen Paragrafen 218 des Strafgesetzbuchs (StGB). Er wurde bei den »Verbrechen und Vergehen wider das Leben«, also neben Mord und Totschlag, angesiedelt – wo er bis heute zu finden ist.

Die neue Regelung stellte eine große Diskrepanz zum Volksempfinden dar, denn weite Teile der Bevölkerung sahen frühe Abbrüche nicht als Unrecht an und einen Embryo nicht als Menschen. Sie waren geprägt von der Lehre der »schrittweisen Beseelung« des Embryos, die jahrhundertelang gegolten hatte. Bis heute steht dieser Paragraf aus der Kaiserzeit sinnbildlich für die Gleichsetzung von Schwangerschaftsabbrüchen mit Tötungsdelikten – und führt seit über 150 Jahren immer wieder zu heftigen gesellschaftlichen Protesten. In der Weimarer Republik löste er erstmals Massenproteste aus, die Teil der ersten Welle der Frauenbewegung wurden. Auf diese Proteste gehe ich später noch ausführlich ein.

Begründet wurde das strafrechtlich verankerte absolute Abtreibungsverbot mit der Sicherung des Bevölkerungswachstums im staatlichen Interesse. Ausschlaggebend war der seit 1900 einsetzende Geburtenrückgang, der mit zunehmendem Wohlstand und mehr Wissen über Verhütung im Übergang vom Agrar- ins Industriezeitalter erklärt wurde. Aus Angst vor dem »zivilisatorischen Untergang« wurde der Embryo als Vorstufe eines Menschen gewertet, zu dessen Schutz der Staat explizit berechtigt sei, um sich »in ihm einen zukünftigen Bürger zu erhalten«.10

Diese bevölkerungspolitische Inbesitznahme des weiblichen Körpers entsprach dem Zeitgeist des 19. und 20. Jahrhunderts, als im aufblühenden Kapitalismus der Wert eines Menschen zunehmend an seiner Arbeitskraft bemessen wurde. Der männliche Körper wurde als notwendige Ressource für das Militär betrachtet, um das neu entstandene Deutsche Reich in verlustreichen Kriegen nach außen zu verteidigen. Während Männer heldenhaft für das Vaterland sterben sollten, wurde der Wert von Frauen nach dem wilhelminischen Frauenideal an ihrer Gebärfähigkeit bemessen. Der weibliche Körper wurde zum Embryonenbrutkasten des Staates degradiert, um dessen koloniale und expansive Interessen biologisch zu sichern. Diese Logik führte nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Monarchien und Diktaturen zur Einführung von Abtreibungsverboten – mit dem Ziel, die Geburtenrate zu steigern.

Im Nationalsozialismus erreichte diese bevölkerungspolitische Ideologie ihren grausamen Höhepunkt: Der menschliche Körper und seine Fortpflanzung wurden nach rassenpolitischen Überlegungen in lebenswert oder nicht lebenswert eingeteilt. Abtreibungen standen seit 1943 unter Todesstrafe, und selbst Verhütung wurde verboten – zumindest für jene, deren Nachkommen in der menschenverachtenden Logik der NS-Ideologie als erwünscht galten.11 »Arierinnen« mit vier Kindern erhielten das »Ehrenkreuz der Deutschen Mutter«, während Menschen mit Behinderung, vererbbaren Erkrankungen, Juden und Jüdinnen sowie Sinti und Roma zu einer Abtreibung gezwungen, zwangssterilisiert oder ermordet wurden.

Nach der Schreckensherrschaft der Nationalsozialist:innen hätte man erwarten können, dass sich der Staat aus dem Uterus von Gebärfähigen zurückzieht. Doch in der Bundesrepublik blieb der Zugriff auf die Reproduktionssphäre bestehen – in einem konservativen Gewand, das fast nahtlos an die patriarchalen Vorstellungen der Vorkriegszeit anknüpfte.4 Mit einer Familienpolitik, die stark auf traditionelle Rollenbilder setzte, erhob die BRD die heterosexuelle Kleinfamilie zur bürgerlichen Norm. Diese Norm war eng an eine konservative Idee von »richtiger« Weiblichkeit, »richtiger« Familie und »richtiger« Sexualität geknüpft. Nur heterosexuelle, verheiratete Paare galten als schützenswert. Wer von diesem engen Ideal abwich – sei es durch queere Identität oder durch den Wunsch, keine Mutter zu werden –, wurde rechtlich benachteiligt und gesellschaftlich geächtet. Männliche Homosexualität etwa war bis 1969 strafbar und wurde erst 1994 vollständig entkriminalisiert.

Die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft erlebte das, was Familiensoziolog:innen als »goldenes Zeitalter der Ehe« bezeichnen: Noch nie zuvor waren so viele Menschen verheiratet, die Geburtenrate schnellte in die Höhe (Stichwort Babyboomer), Scheidungen waren selten, und alternative Lebensformen – wie nichteheliche Partnerschaften oder Alleinerziehende – bildeten den Rand der Gesellschaft.

Die hohe Zahl der Eheschließungen war dabei kein Zeichen einer besonderen »Familienfreundlichkeit«, sondern Ausdruck repressiver Vorstellungen von Anstand und Keuschheit. Die Historikerin Dagmar Herzog verweist darauf, dass mehr als die Hälfte aller Ehen Ende der 1950er-Jahre nur geschlossen wurde, weil eine Schwangerschaft eingetreten war – und es keine akzeptierten Alternativen gab. Besonders häufig waren solche »Muss«-Ehen unter Minderjährigen. Fast jede dritte Braut war zum Zeitpunkt der Hochzeit schwanger, und 40 bis 70 Prozent der erstgeborenen Kinder wurden vor der Ehe gezeugt.12

Dagmar Herzog spricht von einer »Obsession« der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft mit Sexualität und beobachtet eine moralische Verschiebung: Statt sich mit der eigenen Schuldverstrickung im Holocaust auseinanderzusetzen, wurde die kollektive Scham auf das Sexuelle verlagert. Von den nationalsozialistischen Gewaltexzessen wollte man sich durch neue Reinlichkeitsgebote und sittliche Kontrolle abgrenzen.13 Der Widerspruch zur Realität war offensichtlich, doch wurde er verschwiegen und übermalt mit der Erzählung vom ordentlichen Wiederaufbau und der stabilen Familie.

Mutterschaft galt als die soziale Bestimmung der Frau, was sich auch rechtlich manifestierte: Noch bis 1977 durfte eine verheiratete Frau nur dann arbeiten, wenn es mit ihren familiären Pflichten vereinbar war – der Ehemann hatte ein gesetzliches Vetorecht. Erst mit der Eherechtsreform von 1977 wurde das Leitbild der »Hausfrauenehe« zumindest gesetzlich verlassen, und damit war es Frauen von nun an rechtlich erlaubt, ihr Lohnarbeitspensum selbst zu bestimmen14 – zumindest in der Theorie, denn öffentliche Betreuung für Kleinkinder war kaum vorhanden: Für unter Dreijährige gab es praktisch keine Krippenplätze, und Kindergärten waren nur halbtags offen.15 Wer kleine Kinder hatte, musste sich selbst kümmern – und das bedeutete ganz überwiegend: die Mutter.

Diese staatlich verursachte Unvereinbarkeit von Beruf und Familie wurde flankiert von einem tief verwurzelten kulturellen Leitbild: die sich aufopfernde, immer verfügbare Mutter. Wer sich diesem Ideal entzog und trotzdem erwerbstätig war, wurde als egoistisch und verantwortungslos dargestellt. Der Begriff »Rabenmutter« wurde damit in Westdeutschland zum Kampfbegriff gegen Frauen, die sich dem bürgerlichen Mutterbild widersetzten – ein Stigma, das bis heute nachwirkt: Noch 2005 glaubten 41 Prozent der Deutschen, dass ein Kind vor dem sechsten Geburtstag leide, wenn seine Mutter arbeitet; im Jahr 2021 waren es immer noch rund 25 Prozent.16 Dieses Mutterschaftsideal ist Ausdruck einer spezifisch westdeutschen Nachkriegstradition; in Frankreich, wo eine lange Tradition berufstätiger Mütter besteht und staatliche Ganztagsbetreuung selbstverständlich ist, existiert der Begriff »Rabenmutter« nicht einmal.

Die politische Leitidee der Bundesrepublik lautete: Stabilität durch Ordnung. Die Kleinfamilie – Vater, Mutter, Kind – galt als die stabile kleinste Einheit des Staates und sollte nicht nur den moralischen Rahmen, sondern auch das wirtschaftliche Standbein bilden. Männer wurden als zuverlässige Arbeitskräfte gebraucht, während Frauen als unbezahlte Reproduktionsarbeiter:innen für Haus, Kinder und Pflege dienten. Indem der Staat Erwerbs- und Fürsorgearbeit klar trennte, sparte er öffentliche Ausgaben: Er musste keine flächendeckenden Angebote für Kinderbetreuung oder Pflege finanzieren, solange Mütter kostenlos einsprangen.

Auch steuerpolitisch wurde das Alleinverdiener-Modell gestützt: Das 1958 eingeführte, viel kritisierte und dennoch bis heute geltende »Ehegattensplitting« bringt eine umso größere steuerliche Entlastung, je höher das Einkommen des Hauptverdieners (meist der Mann) und je niedriger das Einkommen der zweiten Person ist.17 Für viele Frauen lohnt es sich dadurch nicht, in Vollzeit zu arbeiten. Eine Reform scheiterte bislang immer wieder an politischen Mehrheiten – insbesondere an CDU und FDP, die das Modell als »Familienförderung« verteidigen.18

Ab den 1980er-Jahren wurde der Sozialstaat Schritt für Schritt zurückgebaut, die Wirtschaftspolitik zunehmend neoliberaler ausgerichtet. Frauen sollten nun zwar erwerbstätig sein, allerdings ohne tatsächliche Chancengleichheit, ausreichende Betreuungseinrichtungen und unter Beibehaltung der konservativen Leitbilder. Diese widersprüchliche Entwicklung war auch eine Folge feministischer Errungenschaften: Die Frauenbewegung hatte die Reduktion auf die Rolle der Hausfrau erfolgreich kritisiert und neue Lebensentwürfe eingefordert. Doch statt echter Gleichstellung entstand eine spezielle Melange: Erwerbstätigkeit wurde zum neuen Soll, während die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen weitgehend traditionell blieben. Mutterschaft stand damit unter doppeltem Druck: kulturell weiterhin mit dem Ideal der aufopfernden Mutter aufgeladen, ökonomisch gesehen kaum vereinbar mit einer Arbeitswelt, die keine Rücksicht auf Kinder und Fürsorge nimmt.

Damals wie heute gilt: Wer unter diesem Druck eine Schwangerschaft abbricht, weil Kinderbetreuung, Existenzsicherung und berufliche Perspektive unvereinbar erscheinen, trifft keine wirklich freie Entscheidung, sondern reagiert auf eine durchökonomisierte Welt, in der Reproduktionsarbeit nicht ihre verdiente Wertschätzung erhält. Gleichzeitig erscheint ein Schwangerschaftsabbruch weiterhin als keine legitime Option, sondern als Verweigerung eines gesellschaftlichen Auftrags. Wenn weibliche Identität primär über das Kinderkriegen und Kümmern definiert wird, dann erscheint der Schwangerschaftsabbruch als Abweichung von der weiblichen Bestimmung.

Im Einklang mit dieser Logik war Abtreibung bis 1975 fast vollständig verboten – nur bei Lebensgefahr für die Schwangere blieb sie straffrei. Damit galt eine ähnliche Regelung wie noch zur Gründungsstunde des Paragrafen 218 fast ein Jahrhundert zuvor. Doch während bis 1945 offen bevölkerungspolitisch argumentiert wurde, änderte sich die Rhetorik in der Nachkriegszeit – denn man wollte sich klar von den Nazis abgrenzen. Statt mit dem »Volkskörper« wurde zunehmend mit der »Würde« des Embryos argumentiert – ein Motiv, das bereits in den frühen Diskussionen zum Grundgesetz anklingt und 1975 vom Bundesverfassungsgericht erstmals ausdrücklich zur juristischen Grundlage gemacht wurde. Artikel 1 (Menschenwürde) und Artikel 2 (Recht auf Leben) dienen seither als rechtliche Fundamente eines restriktiven Abtreibungsrechts. Sosehr sich die Begründung gewandelt haben mag – im Kern bleibt die Haltung dieselbe: Mutterschaft wird als der natürliche und soziale Auftrag gebärfähiger Menschen angesehen. Wer sich diesem entzieht, trifft keine private Entscheidung, sondern stellt eine gesellschaftliche Ordnung infrage. Das Abtreibungsverbot ist damit einmal mehr nicht bloß eine moralische oder juristische Frage, sondern Ausdruck einer bestimmten politischen und ökonomischen Ordnung, in der Mutterschaft nicht frei gewählt, sondern erwartet wird. Erst in jüngerer Zeit beginnen Reformen wie das Elterngeld (seit 2007 mit Partnermonaten) und der Krippenausbau, dieses Gefüge aufzubrechen, doch viele der konservativen Elemente wirken bis heute nach – und sind mitverantwortlich dafür, dass Abtreibung bis heute als Tabubruch gilt.

Zwei Mal berührt, zwei Mal nichts passiert – die zweite feministische Welle, das Bundesverfassungsgericht und die CDU

Das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts ist, was Abtreibungen betrifft, eine Tragödie mit weitreichenden Folgen. Es ist eine Déjà-vu-Geschichte der demokratischen Aushandlungen, denen die CDU mithilfe des Bundesverfassungsgerichts jeweils einen Riegel vorgeschoben hat. Zwei Mal hatten breite gesellschaftliche Proteste eine liberale Regelung von Abtreibungen erkämpft; beide Male legte die CDU Beschwerde ein und brachte den politischen Kompromiss vor das Bundesverfassungsgericht – das ihn wieder kippte. Dabei wird heute oft vergessen, wie unterschiedlich BRD und DDR den Schwangerschaftsabbruch zwischen 1970 und 1990 regelten.

Die Geschichte des Paragrafen 218 in der BRD – vom Hinterzimmer in den Bundestag

In der BRD begann alles in den späten 1960er-Jahren, mit der zweiten Welle der Frauenbewegung, die den bis heute gängigen Slogan »Mein Bauch gehört mir« prägte. Es war eine Zeit, in der Abtreibungen immer noch überwiegend heimlich und ohne sichere medizinische Versorgung durchgeführt werden mussten – in Hinterzimmern oder Kellern, meistens ohne Hygienestandards.

Sex vor der Ehe war für Menschen mit Uterus hochgefährlich. Wie die Autorinnen Ulrike Busch und Daphne Hahn zeigen, war die Pille Anfang der 1960er-Jahre zwar auf den Markt gekommen, doch wurde sie bis Anfang der 1970er-Jahre restriktiv nur an verheiratete Frauen mit mehreren Kindern vergeben.19 Die Ächtung der Pille wurde moralisch aufgeladen: Man warnte vor dem »Verfall der Sitten«, der angeblich eintrete, wenn Frauen ihre Sexualität außerhalb des ehelichen Rahmens ausleben würden. Es war eine grausame Doppelmoral: Während die Gesellschaft einerseits die Nutzung der Pille und Abtreibungen ächtete, machte sie andererseits ledige Mütter mit unehelichen Kindern zu gesellschaftlichen Außenseiter:innen. Für viele war die illegale Abtreibung die einzige Möglichkeit, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden: Etwa 5 bis 10 Prozent der Frauen im reproduktionsfähigen Alter haben diese Erfahrung gemacht.20 Unter der Hand wurden Kontakte von überwiegend Pfuscher:innen weitergegeben, die damals auch »Engelmacher:innen« genannt wurden. Manche von ihnen nutzten die Not der Hilfesuchenden aus und machten ein Geschäft mit illegalen Abtreibungen, indem sie viel Geld verlangten. Doch nicht alle »Engelmacher:innen« waren geldgierige und verantwortungslose Menschen. Wie in anderen Zeiten und Regionen, wo Frauen ihr Wissen über Kräuter, medikamentöse oder operative Abbrüche weitergaben, bildeten sich auch in der BRD solidarische Netzwerke von Frauen und Queers. Sie führten operative Abbrüche für wenig oder kein Geld durch. In der BRD waren das zu einem großen Teil Hebammen oder Ärzt:innen, die die geltende Regelung als ungerecht empfanden – und von denen einige heute Mitglied bei Doctors for Choice sind. Eine von ihnen ist Christiane. Als Medizinstudentin war sie in den 1970er-Jahren in einer feministischen Gruppe organisiert, die Abtreibungen in WG-Zimmern mithilfe von selbst umgebauten Fahrradpumpen durchführte. Ihr Codewort für die ungewollt Schwangeren war »Picknick«, denn die Instrumente für den Eingriff transportierten sie in einem großen Picknickkorb, wie Christiane der taz berichtete.21 Andere Aktivist:innen halfen, Busfahrten nach Holland zu organisieren, wo Abbrüche auch aus sozialen Gründen möglich waren. Schätzungen zufolge fuhren jährlich 50000 Frauen im Zuge von Sammelfahrten in Bussen von Deutschland nach Holland.22 Diese »Hollandfahrten« wurden zum Zeugnis einer untragbaren Situation, die zunehmend zu Protesten in der Bevölkerung führte.

Wer sich das nicht leisten konnte, musste auf unsichere Angebote oder gefährliche Selbstversuche mit Hausmitteln, Medikamenten oder körperlicher Gewalt ausweichen. Besonders gefährdet waren nach wie vor armutsbetroffene Frauen, die auf das nächstbeste Angebot angewiesen waren. Wie viele Menschen an unsicheren Abbrüchen verstarben, ist unbekannt, da viele Todesfälle als »Komplikationen nach Fehlgeburten« verschleiert wurden. Doch hinter jeder dieser verschwiegenen Geschichten stand ein Mensch: Mitten aus dem Leben gerissen, hinterließen viele ihre Kinder und Eltern, ihre Träume und Zukunftspläne. Viele der Menschen, die sich gegen die brutale Gesetzgebung engagierten, hatten selbst Freund:innen, Töchter oder Mütter verloren oder kannten Fälle von unsachgemäßen Abtreibungen, die zu schweren Infektionen oder Unfruchtbarkeit geführt hatten. Aus Angst vor Strafverfolgung trauten sich viele Frauen nicht einmal bei schweren Komplikationen, medizinische Hilfe aufzusuchen.

1971, im Jahr des traurigen 100-jährigen Jubiläums des Paragrafen 218, gipfelten die Proteste in einem spektakulären Höhepunkt: Alice Schwarzer brachte die öffentlichkeitswirksame Selbstbezichtigungskampagne »Wir haben abgetrieben« aus Frankreich nach Deutschland. Auf dem Cover der Zeitschrift Stern bekannten 374 mutige, zum Teil prominente Frauen – wie Senta Berger, Romy Schneider und Ulrike Meinhof – öffentlich, dass sie eine illegale Abtreibung hatten vornehmen lassen. Die Aktion entflammte eine breite gesellschaftliche Diskussion und trug maßgeblich dazu bei, dass es 1974 aufgrund des großen gesellschaftlichen Drucks zur Reform des Paragrafen kam.

Vier Gesetzesentwürfe wurden in den Bundestag eingebracht, die eingehend diskutiert wurden. Die meisten Stimmen erhielt der Entwurf der Regierungskoalition aus SPD und FDP. Er sah eine Fristenlösung vor, die Abbrüche innerhalb der ersten drei Monate nach einer Pflichtberatung legal und ohne Angabe von Gründen erlaubte (ja, damals hatte die FDP tatsächlich noch sozialliberale Inhalte!). Dieser mühsam ausgehandelte parlamentarische Kompromiss konnte jedoch nie in Kraft treten, da die Unionsparteien unmittelbar nach der Unterzeichnung des Gesetzes vor das Bundesverfassungsgericht zogen. Die Begründung: Der Entwurf schütze das »werdende menschliche Leben« nicht ausreichend. Das Verfassungsgericht folgte dieser Argumentationslinie komplett. Es behauptete, dass der »Lebensschutz der Leibesfrucht […] grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren« genieße und die »Mißbilligung der Abtreibung« in der Rechtsordnung klar zum Ausdruck kommen müsse.23 Das Urteil besteht überwiegend aus katholischen Leitsätzen und verzichtet auf eine echte Abwägung zwischen dem Lebensrecht des Embryos und der Selbstbestimmung der Schwangeren. Es behandelt die Entscheidungsfreiheit von Schwangeren konsequent als nachrangig.

Außerdem stellte das Gericht hier erstmals fest, dass der Staat eine angebliche »Schutzpflicht« für den Embryo habe; der Staat müsse also den Embryo vor der Schwangeren schützen. Das Gericht betrat hier rechtliches Neuland. Denn Schutzpflichten des Staates galten bis dahin ausschließlich für geborene Personen, die vor Rechtsverletzungen durch andere Menschen bewahrt werden sollten. Wie die Juristin Ulrike Lembke anschaulich illustriert, ist das eine wichtige Schutzfunktion, etwa im Falle häuslicher Gewalt. Wird eine Person von ihrem Partner verletzt, braucht sie staatliche Hilfe. Für die Umsetzung der Schutzpflicht ist ein Dreiecksverhältnis nötig, denn, so Lembke: »Der Staat wirft sich schützend zwischen Angreifer:in und Opfer.« Das Gericht übertrug diese Idee der staatlichen Schutzpflicht nun erstmals auf den Embryo. Im Fall der Schwangerschaft aber hieße das sinngemäß: »Der Staat müsste sich in den Uterus der schwangeren Person werfen, um seiner Schutzpflicht nachzukommen.«24

Dieses juristische Konstrukt ist bis heute zentraler Baustein der deutschen Abtreibungsregelung: Die »staatliche Schutzpflicht für das ungeborene Leben« wird oft als Begründung herangezogen, warum Schwangerschaftsabbrüche weiterhin im Strafgesetzbuch geregelt werden sollen. Dabei hat das Gericht in seiner Entscheidung grundlegend verkannt, dass man eine Schwangerschaft nicht einfach mit dem Verhältnis zwischen zwei geborenen Menschen vergleichen kann – und hier kein Dreiecksverhältnis vorliegt. Der Körper einer Schwangeren ist kein Tatort, sondern der Ort, an dem eine Schwangerschaft stattfindet. Wird dieser Körper zur Gefahrenquelle erklärt, verkehrt sich der Gedanke der Schutzpflicht ins Gegenteil und führt letztlich zur Entrechtung der Schwangeren. Wie umstritten diese Entscheidung selbst unter den Verfassungsrichter:innen war, zeigt das Sondervotum von Helmut Simon und Wiltraut Rupp von Brünneck, der einzigen Frau in der Runde der Verfassungsrichter. In ihrer abweichenden Meinung hielten sie fest, dass solche komplexen Abwägungsentscheidungen vom Gesetzgeber getroffen werden müssen und nicht von einem Gericht. Eine staatliche Strafandrohung sei in der Frühphase einer Schwangerschaft außerdem verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.

Trotz der Kritik aus den eigenen Reihen kassierte das Gericht 1975 die demokratisch legitimierte Fristenlösung. Sie wurde daraufhin in ein strenges Indikationenmodell mit Pflichtberatung umgewandelt, das 1976 in Kraft trat. Ein Abbruch war nun in vier Fällen möglich: aus medizinischen Gründen, nach Vergewaltigung, bei embryopathischer Indikation (also bei Fehlbildungen des Embryos) oder aus sehr streng gefassten sozialen Gründen (Notlagenindikation), die nur in Ausnahmefällen, etwa bei extremer Armut, angewandt werden sollten.

Unsichere Abbrüche fanden weiterhin statt, wenn auch weniger häufig. Einerseits lag das daran, dass Frauen zunehmend Zugang zur Pille bekamen. Andererseits legten viele Ärzt:innen die Notlagenindikation über die Jahre zunehmend breit aus, sodass im Verlauf 80 Prozent aller Abbrüche hierüber erfolgten.25 Der Jurist und Autor Dirk von Behren hat sich intensiv mit der Geschichte des Paragrafen 218 beschäftigt. Er betont, dass der Unterschied zur ursprünglich geplanten Fristenlösung vor allem in der »Kontroll- und Filterfunktion« durch Dritte liegt: Nicht die Schwangere entscheidet, sondern Ärzt:innen und Beratungsstellen behalten das letzte Wort – durch vorgeschaltete »Beratungs- und Feststellungsverfahren«.26

Die traurige Quintessenz dieser aufwühlenden Zeit: Die Frauenbewegung der BRD und die parlamentarische Demokratie waren an den konservativen Machtverhältnissen im Bundesverfassungsgericht und an einem Urteil gescheitert, das von vielen als ideologisch motivierter Eingriff in den politischen Prozess empfunden wurde.27

Vergessene Freiheit in Reproduktionsfragen – wo Ostdeutschland dem Westen voraus war

Was in der heutigen Debatte oft ausgeblendet wird: Deutschland hat bereits zwei Jahrzehnte lang Erfahrung mit einem liberalen Abtreibungsgesetz gesammelt. In der DDR galt ab 1972 eine Fristenlösung, die selbst im internationalen Vergleich fortschrittlich war: Abtreibungen in den ersten zwölf Wochen waren ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige Zwangsberatung erlaubt, niedrigschwellig zugänglich und wurden sogar bezahlt. Wieso gelang ausgerechnet in der politisch autoritär regierten DDR der Schritt zu einer progressiven Abtreibungsregelung?

Zwar verliefen Proteste und politische Beteiligung unter der SED-Diktatur anders als im westdeutschen Parlamentarismus – eine öffentliche Debatte war nicht gewünscht.28 Doch wurde in Fachkreisen und politischen Gremien durchaus intensiv diskutiert. Die Entscheidung für die Fristenregelung war das Ergebnis eines Zusammenspiels verschiedener Faktoren: Zum einen waren es insbesondere betroffene Frauen, meist gut ausgebildet und berufstätig, die den Druck auf eine Freigabe der Abtreibung erhöhten. Sie forderten ein, was die SED propagierte: die Gleichberechtigung der Frau in der sozialistischen Gesellschaft.29

Wie Ulrike Busch und Daphne Hahn analysieren, spielten auch medizinisch-soziale und ökonomische Erwägungen eine zentrale Rolle. Interne Berichte wiesen auf die problematischen Folgen der bis dahin geltenden Regelung hin: illegale Abbrüche, gesundheitliche Komplikationen, Suizide und die psychische Not ungewollt schwangerer Frauen. Gleichzeitig geht aus internen Planungsdokumenten hervor, dass der Staat ein wirtschaftliches Interesse daran hatte, dass mehr Frauen berufstätig waren. Dafür wollte er die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr Selbstbestimmung bei der Familienplanung ermöglichen. Auch der Blick auf die liberalen Entwicklungen in den sozialistischen Nachbarländern Tschechoslowakei, Ungarn und Polen sowie die Debatten um den Paragrafen 218 in der BRD motivierten die Partei, sich als fortschrittlich zu positionieren und der BRD einen Schritt voraus zu sein.30

Das »Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft« wurde innerhalb weniger Wochen verabschiedet. Die Präambel des Gesetzes begründete das Gesetz mit der Gleichberechtigung der Frau. Gesundheitsminister Ludwig Mecklinger erklärte vor der Volkskammer zudem, dass Wunschkinder »Ziel und Inhalt jeder harmonischen Ehe in der sozialistischen Gesellschaft« seien.31 Befragungen zeigen: Die Mehrheit der DDR-Bürger:innen befürwortete die Legalisierung. Die eigene Entscheidung über einen Abbruch wurde als ein selbstverständliches Recht angenommen.32

Protest kam vor allem von den Kirchen, doch entwickelte sich keine Anti-Choice-Bewegung, wie sie in Westdeutschland in dieser Zeit entstand. Während dort das christlich-konservative Leitbild vom »schutzbedürftigen ungeborenen Leben« dominierte, war das Menschenbild der DDR stärker kollektivistisch geprägt: Es stellte die gleichberechtigte Teilhabe der Frau an der sozialistischen Gesellschaft in den Vordergrund – das »Lebensschutzkonzept« trat dabei in den Hintergrund.33 Diese unterschiedlichen Prägungen wirken sich bis heute auf die Versorgung aus: In Ostdeutschland ist der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen vielerorts besser, da dort mehr Ärzt:innen bereit sind, Abbrüche durchzuführen.

Natürlich war die SED keine feministische Partei, und das propagierte Ideal der berufstätigen Mutterschaft führte bei nach wie vor hoher weiblicher Verantwortung für die Sorgearbeit zur Doppelbelastung von Frauen. Diese konnte auch durch die zunehmende Vielfalt sozial- und familienpolitischer Maßnahmen nur bedingt ausbalanciert werden. Und doch: Der kostenlose Zugang zu Verhütungsmitteln, das klare Recht auf einen legalen Schwangerschaftsabbruch und garantierte Krippenplätze ermöglichten Frauen in der DDR eine deutlich selbstbestimmtere Familienplanung als ihren Zeitgenoss:innen in der BRD.34 Das Recht auf einen Abbruch förderte eine Haltung, die auf Selbstbestimmung, Freiwilligkeit und individuelle Lebensentwürfe setzte.Leider wird diese Errungenschaft in der deutsch-deutschen Erinnerungskultur bis heute oft vernachlässigt.

Wie ging es weiter, als aus zwei Staaten einer wurde?

Ein Staat, zwei Gesetze – wie die Fristenlösung bei der Wiedervereinigung an der Grenze scheiterte

Das Aufeinanderprallen der restriktiven Indikationsregelung der BRD und der liberalen Fristenlösung der DDR stellte einen der zentralen Großkonflikte bei den Verhandlungen zur Wiedervereinigung dar. Westdeutsche konservative Kreise – hauptsächlich Unions-Politiker:innen und die Kirchen – setzten sich medienwirksam für die gesamtdeutsche Übernahme von Paragraf 218 ein. Bayerns CSU-Innenminister Edmund Stoiber etwa sprach 1990 im Spiegel von »Mord an ungeborenen Kindern«.35 Dagegen demonstrierten Frauenverbände aus Ost und West am Brandenburger Tor unter dem Motto »Hier kommt das Abtreibungsgesetz nicht über die Grenze«.36

Gegen einen möglichen Rückschritt formierten sich vielfältige Allianzen, die nicht nur von linken Feministinnen getragen wurden. So stellte sich die ostdeutsche Familienministerin Christa Schmidt (CDU) unmissverständlich hinter die Fristenregelung: »Wir werden uns von Bonn nichts diktieren lassen.«37 Auch ostdeutsche Männer unterstützten die Forderung: Bei einer Kundgebung vor dem DDR-Parlament übergaben Frauen und Männer gemeinsam mehr als 17000 Unterschriften gegen den westdeutschen Paragrafen und brachten ihr »grenzenloses Unbehagen« zum Ausdruck.38 Selbst liberale westdeutsche Frauen warnten vor einer rechtlichen Rolle rückwärts. Die FDP-Staatsministerin Irmgard Adam-Schwaetzer etwa sagte damals einen Satz, der aus heutiger Sicht fast unvorstellbar klingt: »Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Fristenlösung auch in der Bundesrepublik einzuführen.« Es komme jedenfalls nicht infrage, der DDR das West-Recht überzustülpen.39

Da in der Abtreibungsfrage keine Einigung erzielt wurde, legte der Einigungsvertrag von 1990 fest, dass bis Ende 1992 eine neue Regelung gefunden werden müsse. Im ersten gesamtdeutschen Bundestag wurde erneut erbittert gestritten und sich schließlich im Jahr 1992 parteiübergreifend auf eine Fristenregelung geeinigt – allerdings mit Beratungspflicht. Aber: Der Abbruch in den ersten zwölf Wochen sollte nicht mehr rechtswidrig sein.

Es hätte der gemeinsame Auftakt für ein neues Kapitel reproduktiver Rechte werden können.

Das letzte Wort – Männer in Roben 2.0

Doch auch dieser parlamentarische Kompromiss trat nie in Kraft: Auf Antrag der CSU-geführten Bayerischen Staatsregierung musste sich erneut das Verfassungsgericht mit dem Gesetzesentwurf befassen – und erklärte die Neuregelung 1993 erneut für verfassungswidrig. Statt nur zu prüfen, machte das Gericht dem Gesetzgeber detailreiche Vorgaben, wie er Abbrüche zu regeln habe, und überschritt damit erneut seine eigentliche Kompetenz. Auf Grundlage eines westdeutschen Rechtsdiskurses, der bis dahin fast ausschließlich von männlichen Juristen geprägt war, konzipierte es den Schwangerschaftsabbruch in der Tradition des Urteils von 1975 als »Straftat gegen das Leben« statt als medizinische Gesundheitsleistung.40 Es bescheinigte dem Embryo Menschenwürde und unterstellte der Schwangeren eine natürliche Bestimmung zur Mutterschaft mit einer grundsätzlichen Austragungspflicht ab dem Zeitpunkt der Einnistung.

In vielen Punkten griff das Gericht die frühere Entscheidung von 1975 auf. In beiden Urteilen des Gerichts wird der Embryo als eigenständiges Wesen konstruiert und der Schwangeren als gleichwertig gegenübergestellt. Die Tatsache, dass der Embryo nur im und durch den Körper der Frau existieren kann und eben kein selbstständiges Wesen ist, wird ignoriert. Die tiefgreifende Erfahrung, die eine Schwangerschaft bedeutet, und das Recht auf körperliche Selbstbestimmung werden dem Recht des Embryos bewusst untergeordnet. Diese Sichtweise war bereits zur damaligen Zeit international überholt: In vielen europäischen Ländern haben sich Debatten längst stärker an Frauenrechten und der Selbstbestimmung von Schwangeren orientiert.

Auf diesem Urteil, das Grundrechte von Schwangeren systematisch ausblendet, beruht unser heutiges Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch. Denn die zentralen Vorgaben des Verfassungsgerichts wurden in der seit 1995 gültigen Fassung des Paragrafen 218 umgesetzt. Der Paragraf 218 wird heute oft als »mühsam errungener Kompromiss« bezeichnet – dabei wurde der politisch und demokratisch mühsam ausgearbeitete Kompromiss ja gerade durch die CDU/CSU und das Verfassungsgericht gleich zwei Mal gekippt. Die vielfältige, gesamtdeutsche Bewegung für die Beibehaltung der Fristenlösung wurde übergangen, während sich eine konservative, westdeutsche, männliche Minderheit aus Politik und Rechtswissenschaft durchgesetzt hat. Obwohl Deutschland ein säkularer Staat ist, dominieren in der rechtlichen Ausgestaltung die religiös geprägten Ansichten einiger weniger. Insbesondere für die Frauen aus der ehemaligen DDR stellte die Wiedervereinigung eine massive Rücknahme ihrer reproduktiven Rechte dar.

Dabei ist entscheidend zu verstehen: Recht ist keine neutrale Wahrheit, und Gesetze sind nicht automatisch gut und richtig oder demokratisch entstanden. Vielmehr sind sie Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Recht wird ungleich stärker von den Mächtigen einer Gesellschaft geprägt, und das sind im Patriarchat bis heute mehrheitlich weiße cis Männer. Bei ihnen konzentrieren sich Geld, Einfluss und Ressourcen – mit fatalen Folgen für die Gesetzgebung und die Rechte von Frauen.

Auffällig ist, dass in der gesamten neueren Geschichte des Westens nie die Schwangere selbst die Entscheidungsmacht über ihren Körper hatte. In der Antike wurde sie dem Erzeuger, im Mittelalter dem christlichen Gott und ab dem 19. Jahrhundert »Vater Staat« zugestanden.

Unser Leben, unser Körper, unsere Rechte – ein Jahrhundert feministischen Protests

Wer die Geschichte des Paragrafen 218 kennt, kennt auch die patriarchalen Strukturen dahinter. Doch um zu verstehen, wie lange Frauen bereits dagegen ankämpfen, braucht es einen Perspektivwechsel – und eine weitere Reise in die Vergangenheit. Denn so alt wie die Enteignung des weiblichen Körpers ist, so alt ist auch der Widerstand dagegen. Unsere heutigen Kämpfe für reproduktive Rechte und gegen Antifeminismus bauen auf einer langen Tradition auf.

Wie Abtreibung zum feministischen Brennpunkt wurde

Reist man in Deutschland 100 Jahre zurück, findet man bereits überraschende Parallelen zu heutigen feministischen Forderungen, von denen leider viele immer noch oder (mit Blick auf die DDR) wieder unerfüllt sind. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts kämpfte die Frauen- und Arbeiter:innenbewegung für einen Anspruch auf flächendeckende Hebammenversorgung, Mutterschutz mit Gehaltsfortzahlung und Kündigungsschutz, finanzielle Unterstützung für Schwangere und Mütter, kostenlose Kinderbetreuung, Zugang zu Verhütungsmitteln und legale Schwangerschaftsabbrüche, Rechte für unverheiratete Mütter und die Gleichstellung nichtehelicher Kinder.41

Die erste breit organisierte Massenbewegung gegen den Abtreibungsparagrafen entstand in der Weimarer Republik und war eng verknüpft mit der ersten Welle der Frauenbewegung. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschten Lebensmittelknappheit und extreme Wohnungsnot. Viele Familien teilten sich ein einziges Zimmer und konnten ihre Kinder nicht mehr ernähren. Die seit 1871 unveränderte und ausnahmslose Härte des Abtreibungsparagrafen führte in den 1920er-Jahren insbesondere bei armutsbetroffenen Frauen tausendfach zum Tod. Schätzungen gehen von 10000 Todesfällen und 50000 schweren Folgeerkrankungen jährlich aus.42 Der Widerspruch des Paragrafen wurde offensichtlicher denn je: Statt Leben zu schützen, gefährdete er tausendfach das Leben von Frauen. Die soziale Dimension der »Abtreibungsfrage« wurde zunehmend zum Politikum, das die unterschiedlichsten politischen und gesellschaftlichen Gruppen bewegte.

Gleichzeitig hatte der Erste Weltkrieg die traditionelle Rolle der Frau aufgebrochen; drei Viertel von ihnen gingen einer Erwerbsarbeit nach, etliche Frauen mussten die Existenz ihrer Familie sichern. Viele engagierten sich in diesem Rahmen auch zunehmend politisch; so organisierten sich 1918 eineinhalb Millionen Frauen in Gewerkschaften.43 In der Weimarer Reichsverfassung stand ihnen nun erstmals ein Wahlrecht zu. All dies führte zu einem neuen beruflichen und sexuellen Selbstbewusstsein, das sich auch an Paragraf 218 entzündete. Überschneidend entwickelte sich im frühen 20. Jahrhundert die Sexualreformbewegung um Protagonist:innen wie Helene Stöcker und Magnus Hirschfeld. Sie eröffneten erste Beratungsstellen und kämpften gegen die Prüderie der Zeit und für Sexualaufklärung, Zugang zu Verhütung und sichere Abbrüche. Sie können als Vorreiter:innen der sexpositiven und emanzipatorischen Bewegung betrachtet werden.

Ähnlich wie heute entsprach die Abtreibungsregelung in der Weimarer Republik nicht mehr dem Willen der Bevölkerung. Eine 1931 durchgeführte Abstimmung der Berliner Volkszeitung ergab bei 45000 Antworten, dass nur 150 Personen für die Beibehaltung des Gesetzes stimmten. Doch obwohl der öffentliche Rückhalt für eine Reform eindeutig war, scheiterte sie – wie fast 100 Jahre später – am politischen Willen der vermeintlich progressiven Parteien.

Damals wie heute blockierten ausgerechnet jene Kräfte, die sich Emanzipation und Freiheit auf die Fahne geschrieben haben, den Zugang zu reproduktiven Rechten: In der Weimarer Republik war es die SPD, die zwar den Anspruch erhob, die Partei der Arbeiter:innen zu sein, sich in der Frage des Paragrafen 218 jedoch nicht klar an die Seite der Betroffenen stellte. Innerlich gespalten zwischen Fristenlösung und einer vollständigen Legalisierung, ließ sie eine Massenbewegung im Stich, die doch gerade aus der Arbeiter:innenschaft entstanden war. 100 Jahre später, im Jahr 2025 – das zeigt das nächste Kapitel –, wurde eine geplante Reform unter anderem durch den Widerstand einer Partei verhindert, die sich selbst als liberal bezeichnet, aber nicht bereit war, den Begriff Freiheit auch auf Schwangere anzuwenden. Die Geschichte zeigt: Weibliche Selbstbestimmung bleibt die Leerstelle politischer (Freiheits-)Versprechen.

Trotz der Blockade blieb der politische Druck hoch: Zwischen 1920 und 1926 wurde der Paragraf 218 sechsmal im Parlament verhandelt – ein deutliches Zeichen für die Sprengkraft des Themas. Im Jahr 1926 konnte zumindest eine Gesetzesreform mit einer leichten Strafmilderung durchgesetzt werden; so drohten statt Zuchthaus- und Gefängnisstrafe nur noch Gefängnis- und Geldstrafen. Außerdem kam einem Urteil des Reichsgerichts 1927 eine große Bedeutung zu: Die Anklage gegen einen Arzt, der bei einer Schwangeren einen Abbruch durchgeführt hatte, wurde fallen gelassen, da die Schwangere suizidal war und dies auch durch ein ärztliches Attest nachweisen konnte. Dieser Präzedenzfall in der Rechtsprechung machte fortan die Anwendung einer medizinischen Indikation auch ohne eine Reform des Paragrafen 218 möglich – zumindest halblegal, da es nicht zu einer Anpassung des Gesetzes gekommen war.

Auf der Straße wuchs der Widerstand: Die gesellschaftlichen Proteste erreichten Ende der 1920er-Jahre ihren Höhepunkt. Eine bahnbrechende Wirkung hatte das Theaterstück Cyankali des Arztes und KPD-Mitglieds Friedrich Wolf, das 1929 in Berlin uraufgeführt wurde. Die Geschichte einer Frau, die an den Folgen eines unsicheren Abbruchs stirbt, erschütterte ein ganzes Publikum. Erich Kästner beschrieb eindrücklich die kämpferische Stimmung im Publikum: »Am Schluss der ›Cyankali‹-Aufführung, die ich besuchte, schrie eine Stimme vom Balkon: Nieder mit dem Paragrafen 218! Und ein tumultuarischer Chor rief: Nieder mit ihm, nieder, nieder! Und die Zeitungen greifen das Thema wieder auf […] und die juristische Reichstagskommission wird Arbeit bekommen und erneut Stellung nehmen müssen. Durch ein Theaterstück veranlasst. Es macht wieder Mut!«44

Auch die Verhaftung der Ärztin Else Kienle, einer bekannten Aktivistin gegen Paragraf 218, die denunziert worden war, illegale Abtreibungen durchzuführen, mobilisierte Zehntausende. Nach einem Hungerstreik wurde Kienle aus der Haft entlassen, sie floh 1933 vor der Verfolgung durch die Nazis ins Exil. Angesichts der Wirtschaftskrise und des Erstarkens der Nazis ebbten die Massenproteste ab 1931 ab, nur um wenige Jahrzehnte später mit großer Wucht wieder aufzubrechen: Reproduktive Selbstbestimmung wurde zum zentralen Brennpunkt der zweiten feministischen Welle. Im Zuge der Revolte der 1968er-Generation erhoben Frauen ihre Stimme. Unter dem Motto »Das Private ist politisch« wurden viele Forderungen der ersten Welle wieder aufgegriffen. Keine war so zentral wie die Forderung nach dem Recht auf einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch. Paragraf 218 wurde zum Ausdruck und Sinnbild der Unterdrückung der Frau in einem patriarchalen Gesellschaftssystem.45 Kaum ein Thema hat feministische Bewegungen so nachhaltig geprägt wie dieses, und zwar bis heute. Karin Bergdoll war eine der Aktivist:innen und fordert seit ihrer ersten Demo im Jahr 1968 »weg mit 218«. Heute ist sie 84 Jahre alt und immer noch aktiv. 2012 gründete sie das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung mit und war lange Zeit im Vorstand des Arbeitskreises Frauengesundheit (AKF). Für sie und ihre Mitstreiter:innen war schon damals klar: Es braucht die ersatzlose Streichung des Paragrafen 218, und zwar ohne Zwangsberatung. Wie Karin mir per Mail mitteilte, riefen sie Parolen wie: »Kinder oder keine, entscheiden wir alleine« oder »Kinder, Küche, Heim und Herd – sind kein ganzes Leben wert« oder »Bürger, lasst das Glotzen sein, kommt herunter, reiht euch ein«.

Demonstration gegen Paragraf 218, Bonn 1973

Der Kampf um Paragraf 218 wurde zum Gradmesser für Gleichberechtigung und zur Bewährungsprobe für eine freiheitliche Demokratie – und für viele zum persönlichen Wendepunkt politischer Radikalisierung. Aktivistische Gruppen wie die »Aktion 218« organisierten Proteste, verteilten Flugblätter und informierten über schonendere Abbruchmethoden wie die Absaugmethode, die in Frankreich und den Niederlanden längst angewandt wurde.46