12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

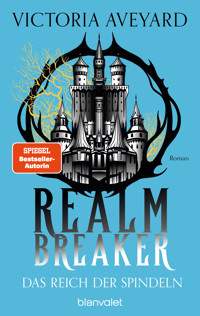

- Herausgeber: Penhaligon Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

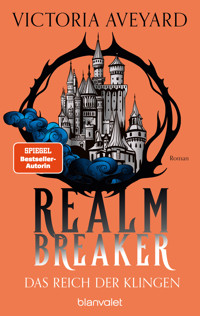

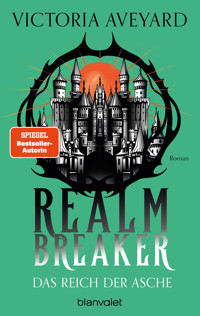

- Serie: Realm Breaker-Saga

- Sprache: Deutsch

Die TikTok-Sensation FATE BREAKER auf Deutsch: Die Fortsetzung der epischen High-Fantasy-Saga von Platz 1-SPIEGEL-Bestsellerautorin Victoria Aveyard!

Das Schicksal der Welt steht in der Tat auf Messers Schneide: Dem machtgierigen Tyrannen Taristan ist seine legendäre Spindelklinge abhandengekommen – und liegt nun in den Händen seiner Nichte Corayne. Endlich scheint es möglich, dass mit dieser Waffe die dunklen Kräfte, die Taristan und seine geliebte Königin Erida entfesselt haben, zurück in ihre Spindelwelt gedrängt werden. Zwei Portale sind noch offen, und hinter einem erwartet Corayne ein hasserfüllter Gott – der Lauernde ...

Packende Magie, tiefgründige Figuren und tödliche Wendungen – die perfekte Lektüre für die nächste Generation an Tolkien-Fans.

Victoria Aveyards epische »Realm Breaker«-Saga:

1. Das Reich der Asche

2. Das Reich der Klingen

3. Das Reich der Spindeln

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1039

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Das Schicksal der Welt steht in der Tat auf Messers Schneide: Dem machtgierigen Tyrannen Taristan ist seine legendäre Spindelklinge abhandengekommen – und liegt nun in den Händen seiner Nichte Corayne. Endlich scheint es möglich, dass mit dieser Waffe die dunklen Kräfte, die Taristan und seine geliebte Königin Erida entfesselt haben, zurück in ihre Spindelwelt gedrängt werden. Zwei Portale sind noch offen, und hinter einem erwartet Corayne ein hasserfüllter Gott – der Lauernde …

Autorin

Die Schriftstellerin und studierte Drehbuchautorin Victoria Aveyard, geboren in Massachusetts, wuchs mit Der Herr der Ringe, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter und LOST auf. Ihre erste eigene Fantasywelt schuf Aveyard mit ihrer Romanserie »Die Farben des Blutes«, deren Bände alle auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste standen, in 41 Sprachen übersetzt wurden und auch im deutschsprachigen Raum ein Bestsellerphänomen waren. Aveyards neue High-Fantasy-Saga »Das Reich der Asche« ist düsterer, tiefgründiger und erwachsener. Sie lebt in Los Angeles.

Victoria Aveyard

Das Reich der Spindeln

Realm Breaker 3

Deutsch von Michaela Link

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »Fate Breaker« bei HarperTeen, an Imprint of HarperCollins Publishers, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe © 2024 by Victoria Aveyard

Published by Arrangement with Victoria Aveyard c/o NEW LEAF LITERARY & MEDIA, INC., 110 West 40th Street, Suite 2201, NEW YORK, NY 10018 USA

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Karte: Francesca Baraldi © & TM 2021 Victoria Aveyard. All rights reserved.

Redaktion: Jennifer Jäger

Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon nach einer Originalvorlage von Harper Collins US

Umschlagdesign und -illustration: Sasha Vinogradova

BL · Herstellung: kw

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-28694-1V002

www.penhaligon.de

Für alle, die in der Finsternis wandeln, aber nie die Hoffnung verlieren, und für mein vierzehnjähriges Ich, das auf der Suche nach dieser Geschichte war.

Nun habe ich sie endlich gefunden.

1

Die Zurückgelassenen

Charlon

Ein abtrünniger Priester zählte die Namen seiner Götter auf und betete zu jedem einzelnen.

Syrek. Lasreen. Meira. Pryan. Imor. Tiber.

Kein Laut kam ihm über die Lippen, aber das spielte keine große Rolle. Die Götter würden ihn so oder so hören. Aber werden sie auch alles anhören?

Während seiner Tage in der Kirche hatte sich Charlie häufig gefragt, ob es die Götter wohl wirklich gab. Ob die Welten jenseits von Allwacht noch immer existierten und nur auf der anderen Seite einer geschlossenen Tür warteten.

Inzwischen wusste er die Antwort. Wusste Bescheid bis zum Überdruss.

Die Götter gibt es wirklich, und die fernen Welten sind hier.

Mare in der Wüste, seine Spindel, wie sie die Oase überflutet hatte. Die Aschenlande am Tempel, eine Leichenarmee, die aus den Tiefen des Tempels hervormarschiert kam.

Und jetzt verbrannte Infyrna die Stadt vor seinen Augen.

Die verfluchten Flammen züngelten zu einem schwarzen Himmel auf, während zugleich ein Schneesturm tosend den Rauch mit sich riss. Die brennende Welt verschlang die Stadt Gidastern und drohte die Armee der Gefährten mit ihr zu vertilgen. Charlie blickte zusammen mit den Verbliebenen ihrer durchnässten und verdreckten Truppe zur Stadt hin, die vor Entsetzen geweiteten Augen aller Krieger waren starr auf das Geschehen gerichtet. Älteste und Sterbliche, jütische Räuber und Soldaten aus Trec. Und die Gefährten. Auf allen Gesichtern zeichnete sich die gleiche Angst ab.

Doch dieses Gefühl hielt sie nicht davon ab, nach vorn zu stürmen, und ihr Schlachtruf hallte durch den Rauch und den fallenden Schnee wider. Alle ritten auf die Stadt zu, auf die Spindel und die Flammen der Hölle selbst.

Alle außer Charlie.

Er verlagerte sein Gewicht im Sattel. Inzwischen fühlte er sich auf seinem Pferd wohler als früher. Trotzdem taten ihm alle Glieder weh, und ihm hämmerte der Kopf. Er wünschte sich Tränen und die Erleichterung, die sie mit sich brachten. Ob sie wohl gefrieren oder kochen würden?, fragte er sich, während die Welt vor seinen Augen in Trümmer zu zerfallen schien.

Der Schneesturm, die Feuersbrunst. Die Schlachtrufe von Ältesten und Jüti gleichermaßen. Die Pfeile der Unsterblichen sirrten, und treckischer Stahl klirrte. Zweihundert Pferde hämmerten über das kahle Land und preschten auf die flammenden Tore von Gidastern zu.

Charlie hätte am liebsten die Augen geschlossen, doch er konnte es nicht.

Zumindest das bin ich ihnen schuldig. Wenn ich nicht kämpfen kann, kann ich wenigstens zusehen, wie sie dahingehen.

Ihm stockte der Atem.

Ich kann ihnen beim Sterben zusehen.

»Ihr Götter, vergebt mir«, murmelte er.

Seine Satteltasche, voller Schreibfedern und Tinte, hing schwer an der Flanke seines Pferdes. Das waren seine Waffen, mehr als irgendetwas sonst. Und in diesem Moment waren sie völlig nutzlos.

Also kehrte er zu der einzigen Waffe zurück, die ihm jetzt noch verblieben war.

Die Worte seines Gebets kamen langsam und zögernd, drangen aus den vergessenen Winkeln eines anderen Lebens hervor.

Das Leben, bevor ich mich in jenem Loch in Adira verkrochen habe. Bevor ich jedem Königreich der Wacht getrotzt und meine Zukunft zerstört habe.

Während er die Gebetsformeln aufsagte, blitzten Erinnerungen in ihm auf, messerscharf. Seine Werkstatt unter Priesters Hand, der Geruch von Pergament in dem feuchten, klammen Steinraum. Das Gefühl der Galgenschlinge um seinen Hals. Die Wärme einer Hand auf seinem Gesicht, Garions Schwielen, so vertraut wie nichts sonst auf der Wacht. Charlies Gedanken blieben bei Garion und ihrer letzten Begegnung hängen. Es schmerzte noch immer, eine Wunde, die niemals ganz verheilt war.

»Fryiad der Erlöser«, fuhr er fort, nannte den Gott von Infyrna beim Namen. »Mögen deine Feuer uns reinigen und alles Böse aus dieser Welt wegbrennen.«

Das Gebet schmeckte falsch in seinem Mund. Aber es war zumindest irgendetwas. Etwas, das er für seine Freunde tun konnte. Für die Wacht.

Das Einzige, dachte er voller Bitterkeit, während er noch immer zusah, wie die Armee auf die Stadt zustürmte.

»Ich bin ein fromm ergebener Priester Tibers, ein Diener des gesamten Pantheons, und mögen alle Götter mich so hören, wie sie ihre eigenen …«

Dann zerriss ein heulendes Brüllen die Luft wie ein Donnerschlag, und sein Pferd zuckte unter ihm zusammen.

Am anderen Ende des freien Feldes vor Gidastern gaben die Stadttore nach, von etwas im Inneren erschüttert. Etwas Großem und Mächtigem; da waren viele solche Etwas, und alle heulten sie wie ein Rudel geisterhafter Wölfe.

Das Entsetzen traf Charlie wie ein Schlag, und er begriff, dass er damit nicht weit entfernt von der Wahrheit war.

»Bei den Göttern«, fluchte er.

Doch die Gefährten und ihre Armee stockten und zauderten keine Sekunde, die Mauer aus Leibern preschte immer weiter geradeaus. Hin zu den Flammen – und den Ungeheuern inmitten von ihnen. Die Stadttore gaben nach und zerbrachen, enthüllten infernalische Dämonen von der Art, wie er sie bisher nur in frommen Schriften abgebildet gesehen hatte.

Flammende Rücken, aschfarbene Schatten.

»Höllenhunde«, hauchte Charlie.

Die Ungeheuer sprangen furchtlos in die Scharen der Armee hinein. Ihre Leiber brannten, die Flammen schlugen ihnen aus dem Fell, ihre zu langen Beine schwarz wie Holzkohle. Schnee zischte auf ihrem brennenden Pelz und ließ Dampfwolken aufsteigen. Ihre Augen glühten wie heiße Kohlen, ihre offenen Kiefer spien in Wellen sengende Hitze aus.

Die Schriften sind nicht annähernd so furchterregend gewesen wie die wirklichen Wesen, dachte er flüchtig.

Auf den Seiten der alten Kirchenbücher waren die Höllenhunde verbrannt und entstellt, klein und mit spitz zulaufenden Schädeln. Nicht diese tödlichen, in großen Sätzen springenden Wölfe, die größer waren als Pferde, mit schwarzen Fangzähnen und klaffenden Kiefern.

Die Schriften hatten sich auch noch in einem anderen Punkt geirrt.

Die Höllenhunde können sterben, begriff Charlie, während er zusah, wie einer zu Asche zerfiel, nachdem ihn ein Streich von Domacridhans Schwert getroffen hatte.

So etwas wie Hoffnung, wie schwach und hässlich sie auch sein mochte, bäumte sich in dem abtrünnigen Priester auf. Charlie hielt den Atem an und verfolgte, wie sich die Gefährten durch die Hunde einen Weg hinein in die brennende Stadt kämpften.

Und Charlie mit all den nachhallenden Echos allein ließen.

Es war die reinste Folter, auf die leeren Tore zu starren, angestrengt bemüht, irgendetwas dahinter auszumachen.

Haben sie die Spindel gefunden?, fragte er sich. Sind die Hunde angestürmt gekommen, um sie zu verteidigen? Ist Taristan immer noch hier, oder haben wir ihn ein weiteres Mal verpasst?

Werden sie alle sterben, sodass es nun allein an mir ist, die Wacht zu retten?

Bei diesem Gedanken überlief ihn ein kalter Schauer. Er sorgte sich sowohl um sich selbst wie um die ganze Wacht.

»Ganz bestimmt nicht«, sagte er laut.

Seine Stute wieherte zur Antwort.

Charlie tätschelte den Hals des Pferdes. »Danke für dein Vertrauen.«

Erneut richtete er den Blick auf die Stadt Gidastern. Die Heimat Tausender, in ein flammendes Grab verwandelt. Und vielleicht ja auch in eine Falle.

Charlie biss sich auf die Unterlippe und nagte an der Haut. Wenn Taristan hier vor Ort war, wie sie vermuteten, was würde dann aus den Gefährten werden? Was würde aus Corayne werden?

Sie ist kaum mehr als ein Kind und trägt die ganze Welt auf den Schultern, dachte Charlie und fluchte innerlich. Und hier bin ich, ein erwachsener Mann, der einfach abwartet, ob sie es lebend herausschafft.

Hitze schoss ihm in die Wangen, und sie kam nicht von den Flammen. Er wünschte von ganzem Herzen, dass er Corayne irgendwie aus der Schlacht hätte heraushalten können. Er zuckte zusammen, ein Messerstich der Reue in seiner Brust.

Du hättest ihr das hier niemals ersparen können.

Ein weiteres Geräusch erhob sich aus der Stadt, ein einzelner kehliger Ruf. Aber er kam aus vielen Mündern zugleich, sowohl von Menschen wie von Wesen aus anderen Welten. Es klang wie eine Glocke des Todes. Charlie kannte das Geräusch nur zu gut. Er hatte das gleiche schon am Tempel in den Vorbergen gehört, als es aus der Schar der unzähligen Untoten aufgestiegen war.

Der Rest der Spindelarmee ist hier, durchzuckte es ihn. Die Aschenländer, Taristans Leute.

Ruckartig schlangen sich seine flinken Finger um die Zügel, sein Griff wie Eisen.

»Zum Teufel mit den Flammen, Hunden und Leichen«, murmelte Charlie und warf seinen Umhang zurück, um seinen Armen Bewegungsspielraum zu geben. Mit der anderen Hand griff er nach seinem Kurzschwert. »Und zum Teufel mit mir.«

Er ließ die Zügel klatschen, um die Stute anzutreiben, und sie galoppierte los. Das Herz hämmerte ihm in der Brust, so energisch wie die Hufe der Stute auf dem aschgrauen Boden. Der Schneesturm wirbelte, die Wolken flammenrot, die ganze Welt verwandelte sich in eine Hölle. Und Charlie ritt mitten hinein.

Das Tor ragte vor ihm auf, dahinter brennende Straßen. Ein Weg eröffnete sich ihm und winkte den flüchtigen Priester heran.

Zumindest kann es nicht noch schlimmer werden, dachte er.

Dann pulsierte etwas am Himmel, etwas hinter den Wolken, ein dumpfer Schlag wie das Pochen eines gewaltigen Herzens.

Charlies Rücken gefror zu Eis.

»Scheiße.«

Das Brüllen des Drachen erschütterte die Luft mit dem ganzen Ingrimm eines Erdbebens.

Seine Stute schrie und bäumte sich auf den Hinterbeinen auf, ließ ihre Vorderhufe hilflos durch die Luft schlagen. Es kostete Charlie seine ganze Willenskraft, sich im Sattel zu halten. Sein Schwert fiel zu Boden, an die Asche und den Schnee verloren. Mit geweiteten Augen starrte er hinauf, außerstande, den Blick loszureißen.

Das große Ungetüm brach durch die dunklen Wolken über der Stadt, sein juwelenbesetzter Leib rot und schwarz, im Flammenlicht tanzend. Der Drache wand und krümmte sich, Ausgeburt der glitzernden Welt von Irridas. Die funkelnde Welt, so viel wusste Charlie, erinnerte sich daran aus den heiligen Schriften. Ein grausamer Ort aus Gold und Juwelen und schrecklichen Dingen, von der Gier ins Verderben gestürzt.

Zuckendes Feuer schlug aus den Kiefern des Drachen, und seine Klauen glänzten wie schwarzer Stahl. Heißer Wind fegte über die Mauern und trug Schnee und Asche mit sich und den blutigen Fäulnisgeruch des Drachen. Charlie konnte bloß zusehen, wie das Spindelungeheuer in die Stadt hinabkrachte und Türme und hohe Gebäudespitzen umriss.

Seine Schreibfeder hatte im Laufe der Jahre viele Drachen gezeichnet, hatte Muster aus Flammen und Schuppen, Klauen und Fangzähnen gemalt. Fledermausflügel, Schlangenschwänze. Wie im Fall der Infyrnahunde war die Wirklichkeit noch weitaus schrecklicher.

Es gab kein Schwert, das er gegen einen solchen Dämon erheben konnte. Nichts, was ein Sterblicher gegen einen Drachen aus einer fernen Welt auszurichten vermochte.

Nicht einmal die Helden würden eine derartige Begegnung überleben.

Die Schurken vielleicht auch nicht.

Und ganz bestimmt nicht ich.

Scham stieg ihm in der Kehle auf, schnürte sie zusammen und drohte das Leben aus Charlon Armont herauszupressen.

Aber er konnte nicht mehr weiter, nicht um alles auf der Wacht, nicht um alles auf all den vielen Welten.

Nun kamen sie endlich, die Tränen, nach denen er sich gesehnt hatte, zugleich brennend und eisig kalt. Die Zügel zuckten in seinen Händen und zogen das Pferd weg von der Stadt, von der Spindel, von den Gefährten. Weg vom Anfang des Endes der Welt.

Nur eine einzige Frage blieb jetzt noch.

Wie weit kann ich von hier fort, bevor das Ende auch mich holt?

In all den dreiundzwanzig Jahren seines Lebens hatte sich Charlie noch nie so allein gefühlt. Nicht einmal der Galgen war ihm derart trostlos erschienen.

Es war nach Einbruch der Nacht, als er endlich Schneesturm und Aschewolken hinter sich gelassen hatte. Aber der Geruch von Rauch haftete seiner Haut an wie ein Brandmal.

»Ich verdiene es«, murmelte Charlie vor sich hin. Er fuhr sich erneut übers Gesicht, wischte längst getrocknete Tränen weg. Seine Augen fühlten sich rot an und so wund wie sein gebrochenes Herz. »Ich habe alles verdient, was mich nun an Schrecklichem erwartet.«

Die Stute schnaubte laut, ihre Flanken dampften in der Winterluft. Erschöpft verlangsamte sie das Tempo, und Charlie ließ sie gewähren, bis sie schließlich stehen blieb. Schwerfällig glitt er aus dem Sattel, o-beinig und wundgerieben.

Er kannte die Landkarte der Wacht nicht so gut wie Sorasa oder Corayne, aber Charlie war ein Verbrecher auf der Flucht, kein Dummkopf. Er fand sich besser zurecht als die meisten anderen. Das Gesicht zur Grimasse verzogen, beförderte er eine Pergamentkarte aus seinen Satteltaschen und faltete sie mit zusammengekniffenen Augen auseinander. Er war immer noch einige Meilen vom Rand des Burgwaldes entfernt. Irgendwo dort vor ihm verschlang der gewaltige Wald den fernen Horizont, eine schwarze Mauer unter dem silbernen Mond.

Es bestand die Möglichkeit, seinen Weg Richtung Osten fortzusetzen, hinein in den Wald, sodass die dicken Baumstämme ihm als Schutz vor Verfolgern dienten. Adira lag in der entgegengesetzten Richtung, weit entfernt im Westen, hinter feindlichem Territorium. Er dachte an seine kleine Werkstatt unter der zerstörten Kirche. Inmitten von Schreibfedern und Tinte, voller Stempel und Wachssiegel.

Dort bin ich in Sicherheit, war Charlie überzeugt. Bis zum bitteren Ende. Eroberer verschlingen die Fäulnis als Letztes.

Leider jedoch führte der Weg zurück nach Adira zu dicht an Ascal vorbei. Aber er wusste nicht, wo er sich sonst hinwenden sollte. Es gab zu viele Straßen, die sich einschlagen ließen.

»Ich habe keine Ahnung«, murmelte er zu seinem Pferd.

Die Stute antwortete nicht. Sie schlief bereits.

Charlie verdrehte die Augen in ihre Richtung und rollte das Pergament wieder zusammen. Er prüfte seine Satteltaschen, die unversehrt geblieben waren und seine Ausrüstung sowie Proviant enthielten. Genug, stellte er fest, nachdem er seine Vorratsbestände durchgesehen hatte. Genug, um die nächste Ortschaft zu erreichen und dann auch noch ein Stückchen weiter zu kommen.

Er wagte es nicht, Feuer zu machen. Charlie bezweifelte, ob er überhaupt ein Feuer in Gang bekommen hätte. Er hatte seine Tage als Flüchtiger überwiegend in Städten verbracht, nicht in der Wildnis. Für gewöhnlich war er nie weit entfernt von irgendeiner zwielichtigen Taverne oder einem Keller, in dem er schlafen konnte, seine gefälschten Papiere und Falschgeld stets in seiner Nähe.

»Ich bin nicht Sorasa oder Andry oder Dom«, murrte er halblaut und wünschte sich, dass irgendeiner der Gefährten in der Nähe wäre.

Und wenn es sich dabei um Siegel handelte, die ihn für einen Sack Gold zum Galgen schleifen würde.

Oder selbst noch Corayne, die, im winterlichen Wald allein, genauso nutzlos wäre wie er.

Erzürnt zog er seinen Umhang fester um sich. Unter all dem Rauch roch er immer noch nach Voloska. Gute Wolle, vergossener Gorzka und die Wärme eines knisternden Feuers in der treckischen Burg, die nun weit hinter ihm lag.

»Ich kann hier draußen nichts tun, was irgendwie von Nutzen wäre.«

Es war ein gutes Gefühl zu sprechen, auch wenn er die Worte ins Leere richtete.

»Vielleicht können sie mich ja hören«, sagte er und schaute trauernd zu den Sternen hinauf.

Die Gestirne der Nacht schienen ihren Spott mit ihm zu treiben. Wenn er sie irgendwie alle einzeln hätte vom Himmel schmettern können, hätte er es getan. Stattdessen trat er in den Dreck und ließ Steine und welkes Laub aufwirbeln.

Wieder brannten ihm Tränen in den Augen. Nun dachte er an die Gefährten und nicht an die Sterne. Corayne, Sorasa, Dom, Siegel, Andry. Selbst Valtik. Alle hatte er hinter sich zurückgelassen. Alle zu Asche verbrannt.

»Geister, sie alle«, zischte er und rieb sich die tränenden Augen.

»Besser ein Feigling als ein Geist.«

Wie ein Blitz schoss es Charlie durchs Rückgrat, und er wäre fast umgekippt vor Schreck – und vor Fassungslosigkeit.

Die Stimme war Charlie so vertraut wie seine Schreibfedern, seine Siegel, die er so sorgfältig von Hand gefertigt hatte. Ein melodisches Trällern, die Worte in der Verkehrssprache Priori, mit einem leise singenden Hauch von madrentinischem Akzent unterlegt. Früher einmal hatte Charlie diese Stimme mit Seide verglichen, hinter der sich ein Dolch verbirgt. Weich und gefährlich; schön bis zu dem Moment, in dem sie beschließt, es nicht mehr zu sein.

Charlie blinzelte verwundert, froh über das Mondlicht. Es verfärbte die Welt silbern und ließ Garions bleiche Wangen wie Porzellan schimmern. Sein mahagonifarbenes dunkles Haar lockte sich über seiner Stirn.

Der Meuchelmörder stand ein paar Meter entfernt, in sicherem Abstand von ihm, ein schlanker Degen an seiner Seite. Charlie kannte auch diese Waffe, ein leichtes Ding, um Schnelligkeit und flinke Paraden zu gewährleisten. Garions wirklich gefährliche Waffe jedoch war der Bronzedolch, der in seinem Waffenrock steckte. Der gleiche Dolch, wie ihn alle Amhara bei sich trugen, um sie als Meuchelmörder auszuweisen, die besten und tödlichsten auf der Wacht.

Charlie traute sich kaum zu atmen, geschweige denn zu sprechen.

Garion machte einen Schritt nach vorn, sein ausgreifender Gang von beschwingter, tödlicher Leichtigkeit.

»Was nicht heißen soll, dass ich dich für einen Feigling halte«, fuhr Garion fort und hob eine behandschuhte Hand. »Du hast deine mutigen Augenblicke, wenn du dir nur entsprechend Mühe gibst. Und wie viele Male hast du jetzt schon am Galgen gestanden? Dreimal?« Er zählte es an den Fingern ab. »Und kein einziges Mal hast du dir in die Hose gemacht.«

Charlie wagte es nicht, sich zu rühren.

»Du bist ein Traum«, flüsterte er und betete zugleich darum, dass die Vision nicht verschwinden würde.

Auch wenn er nicht wirklich ist, so hoffe ich doch, dass er noch etwas verweilt.

Garion lächelte nur und zeigte weiße Zähne. Seine dunklen Augen glänzten, als er sich näher heranschob.

»Du hast zweifellos ein Händchen in der Wahl deiner Worte, Priester.«

Charlie atmete langsam und tief aus und spürte, wie ein wenig Gefühl in seine durchgefrorenen Hände zurückkehrte. »Ich bin gar nicht abgehauen, nicht? Ich bin in die Stadt hineingeritten und zusammen mit allen anderen verbrannt, stimmt’s? Ich bin tot, und du bist …«

Der Meuchelmörder neigte leicht den Kopf. »Und das macht mich also zu deinem Himmel?«

Charlies Gesicht verzog und knitterte sich. Seine Wangen wurden in der kalten Luft flammend heiß, und seine Augen brannten feucht, während sein Gesichtsfeld verschwamm.

»Ich sage es nur ungern, aber du bist wirklich hässlich, wenn du weinst, mein Schatz«, sagte Garion, während seine Umrisse verflossen.

Er ist nicht wirklich, er schwindet bereits dahin, ein Traum in einem Traum.

Es ließ seine Tränen umso schneller fließen, bis selbst der Mond darin ertrank.

Aber Garion blieb. Charlie spürte seine Wärme und die raue Berührung einer Hand in ihrem Handschuh auf seinen Wangen. Reflexhaft umfasste Charlie eine von Garions Händen mit seiner eigenen. Selbst noch unter all den Schichten von feinem Leder und Pelz wirkte sie vertraut.

Träge blinzelnd fasste Charlie Garion aufs Neue ins Auge. Fahl im Mondlicht, seine Augen dunkel, aber voller strahlendem Leben. Und er war wirklich. Einen kurzen Moment lang stand die ganze Welt still. Selbst der Wind in den Bäumen verstummte, und all die Gespenster in den Köpfen der Männer schwiegen.

Es dauerte nicht lange.

»Wo bist du gewesen?«, fragte Charlie mit rauer Stimme und ließ Garions Hand herabfallen. Er machte einen Schritt zurück und unterdrückte ein sehr würdeloses Schniefen.

»Heute?« Garion zuckte mit den Schultern. »Nun ja, zuerst einmal habe ich abgewartet, ob du in eine brennende Stadt hineinstürmen würdest. Ich bin sehr froh, dass du das nicht getan hast.« Er grinste. »Immerhin hat es dir nicht allen Verstand geraubt, ein Held geworden zu sein.«

»Ein Held«, stieß Charlie hervor. Er wäre am liebsten von Neuem in Tränen ausgebrochen. »Ein Held wäre nach Gidastern hineingegangen.«

Garions Lächeln verschwand wie von einer sauber gewischten Tafel. »Ein Held wäre jetzt tot.«

Tot wie alle anderen. Charlie zuckte zusammen, und seine Scham war wie ein Messer in seinem Bauch.

»Und wo bist du davor gewesen?«, begehrte Charlie auf. »Wo warst du während der letzten zwei Jahre?«

Garion errötete, rührte sich aber nicht von der Stelle. »Vielleicht hatte ich es ja satt, dich ständig vorm Galgen zu retten?«

»Als sei das je schwierig gewesen.«

Charlie erinnerte sich allzu gut an das letzte Mal. Das Gefühl des groben Seils um seinen Hals, während seine Zehen über das Holz des Galgenpodests schleiften. Die Falltür unter ihm, bereit, aufzuspringen. Und Garion in der Menge, auf die Gelegenheit zur Rettung wartend.

»Der letzte war lediglich der Galgen eines lausigen kleinen Vorpostens im tiefsten Hinterland mit einer Garnison, wo jedermann dümmer war als ein Esel«, murrte Charlie. »Dir ist nicht mal der Schweiß ausgebrochen.«

Der Meuchelmörder zuckte mit den Schultern. Er wirkte ganz, als sei er stolz auf sich.

Das brachte Charlie umso mehr in Wallung.

»Wo warst du?«

Seine flehentliche Frage hing in der eisigen Luft.

Schließlich senkte Garion den Blick und sah auf seine polierten Stiefel hinunter.

»Ich habe Adira im Auge behalten, wann immer ich konnte«, erwiderte er mit leiser, verdrießlicher Stimme. »Zwischen meinen Mordaufträgen, wann immer es Wind und Wetter erlaubt haben. Habe es viele, viele Male bis hin zu dem Dammweg geschafft. Und ich habe immer die Ohren für Neuigkeiten offen gehalten. Ich war nicht … ich war nicht fort.«

Charlie füllte seine Lunge mit einem Schwall kalter Luft. »Für mich warst du fort.«

Wieder sah ihm Garion in die Augen, seine Züge plötzlich angespannt. »Merkurius hat mich gewarnt. Das macht er nur ein einziges Mal.«

Die Erwähnung des Fürsten der Amhara, eines der gefährlichsten Männer auf der Wacht, ernüchterte sie beide. Nun war es an Charlie, auf seine Schuhe hinunterzublicken, und er wiegte den Dreck auf den Zehenspitzen hin und her. Nicht einmal er war so dumm, sich mit Fürst Merkurius anzulegen oder seinen Zorn auf sich zu ziehen. Garion hatte ihm genug Geschichten über die Gefallenen der Amhara erzählt. Und Sorasa war der Beweis für ihre Richtigkeit. Und ihr war, nach allem, was er darüber gehört hatte, noch ein gnädiges Schicksal beschieden. Nur in Schande verstoßen und aus dem Land verbannt. Weder gefoltert noch getötet.

»Jetzt bin ich hier«, sagte Garion leise und trat einen zögernden Schritt vor.

Der Abstand zwischen ihnen erschien Charlie plötzlich allzu groß. Und zugleich waren sie sich auch allzu nah.

»Also werde ich morgen früh nicht aufwachen, um feststellen zu müssen, dass du fort bist?«, fragte Charlie fast atemlos. »Um feststellen zu müssen, dass das alles nur …«

»… ein Traum war?«, half ihm Garion belustigt auf die Sprünge. »Ich sage es nicht noch einmal: Das hier ist kein Traum.«

Die elende Hoffnung flammte flackernd wieder auf, hartnäckig und verbissen.

»Ich würde sagen, es ist eher ein Albtraum«, murmelte Charlie. »Da doch das Ende der Welt bevorsteht und so weiter.«

Garions Lächeln wurde noch breiter. »Das Ende der Welt kann warten, meine Kirchenmaus.«

Der alte Spitzname entfachte ein Feuer in Charlie, so heiß, dass ihm die Luft auf der Haut brannte.

»Mein Fuchs«, antwortete der Priester, ohne nachzudenken.

Der Meuchelmörder kam mit seiner charakteristischen mühelosen Anmut zu ihm her, weder langsam noch schnell. Trotzdem überraschte er Charlie, als er mit seinen Handschuhhänden sein Gesicht umfasste. Und Garions Lippen begegneten seinen eigenen, noch viel wärmer als die Luft, fest und vertraut.

Er schmeckte nach Sommer, schmeckte nach einem anderen Leben. Nach dem stillen Augenblick zwischen Schlafen und Wachen, wenn alles ganz leise war. Für einen Sekundenbruchteil vergaß Charlie die Spindeln. Die zerbrechende Welt. Und die Gefährten hinter ihm – tot.

Aber es durfte nicht von Dauer sein. Der Moment endete, wie alle Dinge enden.

Charlie löste sich langsam wieder von ihm, die Finger auf Garions Hände gelegt. Sie sahen einander an und suchten beide nach den richtigen Worten.

»Wird Merkurius Jagd auf dich machen?«, erkundigte sich Charlie schließlich mit zitternder Stimme.

»Willst du die Wahrheit hören, mein Liebster?«

Charlie zögerte nicht, während er seine Finger mit Garions Fingern verschränkte. »Ich bin bereit, ein gebrochenes Herz gegen einen lebendigen Leib einzutauschen.«

»Schöne Worte zu finden, ist schon immer deine Spezialität gewesen.« Garion lächelte ihn beschwichtigend an, doch seine Augen wurden kalt.

»Was machen wir jetzt?«, murmelte Charlie und schüttelte den Kopf.

Zu seiner Überraschung lachte Garion.

»Dummkopf«, sagte er kichernd. »Wir leben.«

»Für wie lange?« Charlie schnaubte abschätzig und ließ die Hände sinken. Er schaute in die Dunkelheit, hin zu der in Flammen stehenden Stadt und der Spindel, die immer noch zerrissen war.

Garion spähte über seine Schulter und folgte seinem Blick. Da waren nichts als die Schwärze der Nacht und die bittere Kälte des Mondes.

»Du glaubst es wirklich, nicht wahr?«, fragte er leise. »Dass das Ende der Welt gekommen ist?«

»Natürlich glaube ich es. Ich habe es gesehen. Ich weiß es«, blaffte Charlie.

Trotz seiner Niedergeschlagenheit tat es irgendwie gut, mit Garion zu streiten. Es bedeutete, dass sein Gegenüber echt war, wirklich und unvollkommen, ein Mensch mit Fehlern, so wie Charlie ihn in Erinnerung hatte. Nicht irgendeine leuchtend glänzende Halluzination.

»Die Stadt hinter uns brennt, du hast es selbst gesehen.«

»Städte brennen ständig«, entgegnete Garion und ließ seinen Degen durch die Luft zischen.

Charlie streckte die Hand aus, und der Meuchelmörder hielt inne. Das Leichtschwert hing schlaff an seiner Seite herab.

»Nicht auf diese Weise«, hauchte Charlie, so nachdrücklich, wie er vermochte. Er wollte mit ganzer Seele, dass sein Geliebter ihm zuhörte, dass er Charlies eigenes Entsetzen wahrnahm. »Garion, die Welt geht ihrem Ende entgegen. Und wir werden ihr ein Ende machen.«

Mit einem langen Seufzer steckte Garion die Klinge in ihre Scheide zurück.

»Du verstehst dich echt gut darauf, einen Augenblick kaputt zu machen, weißt du das, Liebling?« Er drohte ihm mit dem Zeigefinger. »Ist das jenes religiöse Schuldgefühl, das ihr Priester alle mit euch herumschleppt, oder ist das einfach deine Persönlichkeit?«

Charlie zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Ich kann mir nicht mal einen einzigen Augenblick des Glücks gönnen, was?«

»Oh, einen einzigen vielleicht doch.«

Diesmal fuhr Charlie nicht zusammen, als Garion ihn küsste, und die Zeit stand nicht still. Der Wind wehte kalt und schüttelte die Äste über ihnen. Er fuhr in Charlies Kragen und wirbelte den Geruch von Rauch auf.

Nun zuckte Charlie doch zusammen. Er legte die Stirn in Falten.

»Ich brauche da wohl ein neues Schwert«, bemerkte er und warf einen finsteren Blick hin zur leeren Scheide an seiner Hüfte.

Garion schüttelte den Kopf und seufzte traurig. »Du bist kein Held, Charlie. Und ich genauso wenig.«

Der Priester ließ die Bemerkung des Meuchelmörders unkommentiert. Er zog wieder seine Karte heraus und legte sie flach auf den Boden.

»Aber es gibt immer noch etwas, was wir jetzt tun können.«

Garion hockte sich neben ihn, einen belustigten Ausdruck im Gesicht. »Und was genau wäre das?«

Charlie fasste das Pergament genau ins Auge und zeichnete mit dem Zeigefinger eine Linie durch den Wald. Vorbei an Flüssen und Dörfern, tief hinein in das Waldesinnere.

»Ich werde es herausfinden«, murmelte er. Sein Finger auf der Karte ließ den Strich durch den Wald immer länger werden. »Irgendwann.«

»Du weißt, was ich vom Burgwald halte«, versetzte Garion, und es klang verärgert. Seine Lippen verzogen sich vor Widerwillen, und es mischte sich auch ein wenig Angst hinein.

Charlie hätte fast die Augen verdreht. Es gab allzu viele Geschichten über Hexen im Wald, entstanden aus dem Flüstern der Echos, die die Spindeln hinterlassen hatten. Aber irgendwelche spindelverdammten Hexen waren jetzt die geringsten seiner Sorgen. Er lächelte träge, fühlte die kalte Luft auf seinen Zähnen.

»Glaub mir, ich bin nicht einem Drachen davongelaufen, nur um im Kessel einer krähenden alten Frau zu sterben«, verkündete er. »Jetzt hilf mir, einen Weg zu finden, der mich nicht umbringen wird.«

Garion kicherte. »Ich will mein Bestes tun.«

2

Tod oder Schlimmeres

Andry

Gesegnet seien die, die brennen.

Das alte Gebet hallte in Andrys Kopf wider. Seine Mutter hatte es immer gesprochen, am Ofen ihrer Wohnung, ihre braunen Hände dem erlösenden Gott entgegengestreckt.

Ich fühle mich im Moment ganz bestimmt nicht gesegnet, ging es ihm durch den Kopf. Im Rennen hustete er keuchend neuen Rauch aus. Valtiks Hand lag kalt in seiner, und der Griff ihrer knochigen Finger war überraschend kräftig, während sie ihn durch die Stadt führte.

Taristans untote Armee schlurfte hinter ihnen durch die Straßen. Die meisten waren Aschenländer, Ausgeburten einer zerstörten Welt und kaum mehr als Skelette, das Fleisch bis auf die Knochen verwest. Aber einige waren auch frische Untote. Die Toten aus Gidastern kämpften jetzt für Taristan, und die Bürger seines eigenen Königreiches hatten sich in Leichensoldaten verwandelt. Ihr Schicksal war fast schon zu entsetzlich, um es vollständig zu begreifen.

Und es werden sich noch weitere zu ihnen gesellen, wusste Andry und dachte an die Soldaten, die mit ihnen nach Gidastern gekommen waren. An all die Toten, die sie zurückließen. Die jütischen Räuber. Die Ältesten. Die Kriegerschar aus Trec.

Und auch die Gefährten.

Siegel.

Dom.

Die beiden riesenhaften Gestalten waren zurückgeblieben, um sie auf ihrem Rückzug zu verteidigen und um Corayne so viel Zeit wie möglich zu verschaffen. Andry hoffte inständig, dass das Opfer der beiden ausreichen würde.

Und dass Sorasa allein ausreichte, um Corayne zu beschützen.

Der Gedanke ließ Andry zusammenzucken.

Sie rannten durch etwas, das ihm vorkam wie die Hölle selbst, ein Labyrinth voller monströser Hunde, dazu kamen die Leichenarmee, Taristan, sein roter Zauberer und – ausgerechnet – auch noch ein verdammter Drache. Von den Gefahren der Stadt selbst ganz zu schweigen, deren Häuser brannten und überall rings um sie herum einstürzten.

Irgendwie schaffte es Valtik zu verhindern, dass sie von alledem eingeholt wurden, und schließlich erreichte sie mit Andry den Hafen der Stadt.

Nur einige kleine Boote lagen vor Anker, die meisten waren längst draußen auf See. Scharen von Soldaten drängten sich auf allem zusammen, was im Wasser trieb, sie wateten in das flache Wasser hinaus oder sprangen von den Kais. Asche überzog ihre Rüstungen und ihre Gesichter mit einer dicken Rußschicht und machte sämtliche militärischen Abzeichen oder Farben eines Königreiches unkenntlich. Trec, Älteste, Jüti – Andry konnte sie kaum voneinander unterscheiden.

Im Angesicht des Endes der Welt sehen alle gleich aus.

Einzig Valtik entging irgendwie der Asche, die um sie alle herum vom Himmel fiel. Ihr eng anliegendes einfaches Hängekleid war immer noch weiß, ihre nackten Hände und Füße sauber und rein. Sie blieb stehen und richtete den Blick zurück zur brennenden Stadt, wo die Echos des Todes aus jeder Straße widerhallten. Schatten bewegten sich durch den Rauch, kamen taumelnd in den Hafen geströmt.

»Mit mir, Valtik«, sagte Andry schroff und hakte sie bei sich unter.

Mit mir. Der alte Schlachtruf der Ritter von Galland gab seinen Beinen ein wenig neue Kraft. Andry war im gleichen Maße von Hoffnung und Angst erfüllt. Es ist immer noch möglich, dass wir das hier überleben, wenn wir nicht hier zurückgelassen werden.

»Ohne die Sonne, ohne die Sterne ist der Weg rot, der Pfad in weiter Ferne«, stimmte die Hexe einen leisen Sprechgesang an.

Sie rannten zusammen auf ein Fischerboot zu, das sich bereits in Bewegung gesetzt hatte, sein Segel gehisst. Die alte Frau zögerte keine Sekunde, und es war, als würde sie mitten durch die Luft gehen. Um dann sicher auf dem Deck des Bootes zu landen, ohne dass ihr auch nur ein Haar gezaust wurde.

Andry schaffte es mit weit weniger Eleganz an Bord, sprang ihr mit einem gewaltigen Satz hinterher.

Er landete schmerzhaft auf dem Deck, und doch fühlte er sich seltsam leicht. Erleichterung strömte ihm durch die Adern, als das kleine Boot durch den brennenden Hafen glitt und die wimmelnde Leichenarmee am Ufer hinter sich ließ.

Das Schiff war kaum größer als ein Flusskahn, es bot gerade mal Platz für etwa zwanzig Mann. Aber es war seetüchtig, und das war alles, was zählte. Eine bunt zusammengewürfelte Schar von Soldaten, Räubern und Unsterblichen bevölkerte das Deck und drängte das Boot eilig hinaus aufs Meer.

Der Rauch reichte noch weit über die Wellen hinaus, schwarze Finger, die nach dem Horizont griffen. Aber ein einzelnes Band aus goldenem Sonnenlicht war geblieben, glänzte tief am Himmel über das Meer gespannt. Eine Erinnerung daran, dass die Hölle ringsum nicht die ganze Wacht war.

Noch nicht.

Düster blickte Andry noch einmal zu den Ruinen der Stadt zurück.

Gidastern brannte und brannte, Rauchsäulen reckten sich dem Höllenhimmel entgegen. Rotes Licht und schwarze Schatten kämpften um die Vorherrschaft, während Asche wie Schnee auf alles herabfiel. Und unter alledem die gellenden Schreie, das Heulen, das Geräusch von splitterndem Holz und zerbrechendem Stein. Das ferne, bebende Schlagen gigantischer Flügel irgendwo in den Wolken. Es klang nach Tod oder Schlimmerem.

»Corayne«, raunte er, ihr Name ein Gebet. Er hoffte, dass die Götter ihn hörten. Er hoffte, dass sie bereits weit fort von hier war, bei Sorasa und der letzten verbliebenen Spindelklinge in Sicherheit. »Ist sie denn sicher?«, wandte er sich an Valtik. »Sag mir, ist sie sicher, lebt sie noch?«

Die Hexe drehte sich von ihm weg und verbarg ihr Gesicht.

»VALTIK!« Seine eigene Stimme klang wie aus weiter Ferne.

Auch wenn ihm kleine Punkte vor den Augen tanzten, sah Andry, wie sie sich hin zum Bug des kleinen Bootes bewegte. Ihre knochigen Hände an ihre Seiten gelegt, die Finger zu bleichen Klauen gekrümmt. Ihre Lippen bewegten sich und formten Wörter, die er nicht verstand.

Über ihnen füllte sich das Segel mit einem kalten Wind, der sie schneller und schneller hinaus in die eisige Umarmung der Wachsamen See trieb.

Lila Fische schwammen in dem kleinen Teich im Innenhof, und ihre Flossen kräuselten die Oberfläche. Andry sah ihrem Treiben zu und atmete tief durch. Alles roch nach Jasmin und kühlem Schatten. Andry war noch nie hier gewesen, aber er kannte diesen Innenhof trotzdem. Es war das Haus von Kin Kiane, der Familie seiner Mutter in Nkonabo. Am anderen Ufer der Langen See, so weit weg von der Gefahr, wie es überhaupt möglich war.

Auf der anderen Seite des Teichs lächelte seine Mutter, und ihre vertrauten braunen Gesichtszüge waren lebendiger, leuchtender, als er sie in Erinnerung hatte. Sie saß auf einem Stuhl ohne Räder, in ein schlichtes grünes Gewand gehüllt. Die Heimat bekam Valeri Trelland besser, als es der Norden je getan hatte.

Bei ihrem Anblick hüpfte Andry das Herz im Leibe. Er wollte zu seiner Mutter gehen, doch seine Füße versagten ihm den Dienst, waren wie mit den Steinen verwurzelt. Er öffnete den Mund, um zu sprechen. Es kam kein Laut heraus.

Ich vermisse dich, versuchte er zu rufen. Ich hoffe, du bist am Leben.

Sie lächelte ihn an, und Fältchen runzelten die Winkel ihrer grünen Augen.

Er lächelte ebenfalls, ihr zuliebe, obschon es ihn plötzlich eiskalt überlief. Der Jasminduft verflog, und an seine Stelle trat der durchdringende Geruch von Salzwasser.

Es ist bloß ein Traum.

Plötzlich erwacht, schreckte Andry hoch wie vom Blitz getroffen. Für einen Moment schwebten seine Gedanken förmlich in der Luft, und er versuchte zu begreifen, wo er war. Das Schaukeln der Wellen, das harte Deck des Bootes. Eine zerschlissene Decke, die jemand über ihn geworfen hatte. Die eisige Luft auf seinen Wangen. Der Geruch von Salzwasser, nicht Rauch.

Wir sind am Leben.

Eine kleine, breite Gestalt stand über den Knappen gebeugt, vom Mondlicht und dem Licht der Laternen beleuchtet, die in der Takelage hingen. Der Prinz von Trec, begriff Andry, und es durchzuckte ihn erneut.

»Ich wusste gar nicht, dass es Galland seinen Knappen gestattet, im Dienst zu schlafen«, bemerkte Prinz Oscovko mit finsterer Belustigung in der Stimme.

»Ich bin kein Knappe von Galland, Euer Hoheit«, antwortete Andry und zwang sich, sich aufzusetzen.

Der Prinz grinste und bewegte sich ein wenig zur Seite, sodass die Laternen sein Gesicht etwas besser beleuchteten. Ein blaues Auge zierte seine Züge, und da war eine beträchtliche Menge von getrocknetem Blut auf seiner gesamten Ledermontur. Nicht, dass sich Andry sonderlich daran gestört hätte. Sie sahen alle miteinander ziemlich mitgenommen aus.

Mit einer langsamen Bewegung streckte Oscovko ihm die Hand hin. Andry griff danach, ohne erst zu fragen, und stemmte sich auf zittrige Beine.

»Und das Witzemachen gestatten sie dir auch nicht, was?«, fragte Oscovko und gab Andry einen Klaps auf die Schulter. »Schön zu sehen, dass du es herausgeschafft hast.«

Andrys Kiefer verkrampften sich. Trotz des lässig-entspannten Auftretens des Prinzen sah er Zorn in Oscovkos Augen. Und auch Angst.

»Viele haben es nicht geschafft«, fügte der Prinz hinzu und lenkte den Blick in Richtung Ufer.

Hinter ihnen war Schwärze. Nicht einmal ein Schimmer der brennenden Stadt war verblieben.

Es hat keinen Sinn zurückzublicken, so viel wusste Andry.

»Wie viele Männer habt Ihr?«, fragte er mit scharfer Stimme.

Sein Tonfall überrumpelte Oscovko. Der Prinz wurde blass und machte eine Handbewegung über das kleine Fischerboot hinweg. Rasch zählte Andry zwölf Personen auf dem Deck, ihn selbst und Valtik eingeschlossen. Die anderen Überlebenden waren genauso übel zugerichtet wie Oscovko, ob Sterbliche oder Unsterbliche. Räuber, Älteste und Soldaten. Einige waren verletzt, andere schliefen. Alle hatten Angst.

Wenn er den Blick Richtung Bug und Heck und dann übers Meer hinaus richtete, sah er dort auf beiden Seiten winzige Lichter hüpfen, die sich im gleichen Tempo bewegten. Aus zusammengekniffenen Augen machte Andry schwarze Gestalten im Mondlicht aus, ihre eigenen Laternen dort drüben wie niedrig am Himmel hängende Sterne.

Andere Boote.

»Wie viele, Hoher Herr?«, wiederholte Andry, nachdrücklicher als zuvor.

Weiter unten auf Deck wandten sich die übrigen Überlebenden um, um ihr Gespräch zu verfolgen. Valtik blieb am Bug, ihr Gesicht zum Mond gerichtet.

Oskovko schnaubte verächtlich und schüttelte den Kopf. »Spielt das für dich eine Rolle?«

»Es spielt für uns alle eine Rolle.« Andry errötete, und seine Wangen wurden in der kalten Luft glühend heiß. »Wir brauchen jeden Soldaten, der kämpfen kann, damit wir …«

»Die habe ich dir bereits alle gegeben«, unterbrach ihn Oscovko mit einer knappen Bewegung seiner geschundenen Hand, ließ sie durch die Luft schneiden wie ein Messer. Sein Gesicht wurde lang, sein Ausdruck irgendwo zwischen Kummer und Verzweiflung. »Schau nur, wohin es uns geführt hat. Uns beide.«

Andry gab nicht klein bei, nicht einmal in Konfrontation mit einem Prinzen. Seine Tage am königlichen Hof gehörten lange der Vergangenheit an, und er war längst kein Knappe mehr. Höflichkeit spielte keine Rolle. Jetzt gab es nur noch Corayne, die Spindelklinge und die Wacht. Kapitulation kam nicht infrage.

»Iss und trink. Versorg deine Wunden, Trelland«, sagte Oscovko schließlich und seufzte seinen Zorn heraus. Seine Verärgerung wandelte sich in Mitleid, und sein Blick wurde auf eine Art und Weise sanft und weich, wie es Andry nicht ausstehen konnte. Behutsam legte ihm Oscovko die Hand auf die Schulter. »Du bist jung. Du hast noch keine Schlacht wie diese miterlebt, du weißt nicht, welchen Tribut sie fordert.«

»Ich habe mehr von dergleichen gesehen als Ihr, Hoher Herr«, murrte Andry seinerseits.

Der Prinz schüttelte bekümmert den Kopf. Welchen Ärger er auch in sich tragen mochte, er wurde vom Schmerz überschattet.

»Für dich ist es eine längere Heimreise als für mich«, erwiderte Oscovko und drückte Andry die Schulter.

Ein Feuer loderte in Andry Trelland auf. Er schüttelte die Hand des Prinzen ab, trat vor ihn hin und versperrte ihm den Weg.

»Ich habe kein Zuhause, zu dem ich zurückkehren kann, und Ihr werdet bald auch keins mehr haben, Oscovko«, knurrte er. »Nicht, wenn wir Allwacht jetzt im Stich lassen.«

»Im Stich lassen?« Oscovkos Zorn kehrte, verzehnfacht, zurück. »Du hast recht, Andry Trelland. Du bist kein Knappe. Und du bist auch kein Ritter. Du hast nicht die geringste Vorstellung, wie viel diese Männer gegeben haben. Nicht, wenn du von ihnen verlangst, noch mehr zu geben.«

»Ihr habt die Stadt gesehen«, setzte Andry dagegen. »Ihr habt gesehen, was Taristan mit Eurem Königreich machen wird, was er mit dem Rest der Welt machen wird.«

Oscovko war nicht minder Krieger wie Prinz und packte Andry blitzschnell am Kragen. Mit zusammengebissenen Zähnen sah er ihn grimmig an und senkte die Stimme zu einem rauen Flüstern.

»Lass diese Männer zu ihren Familien nach Hause zurückkehren und in Ehren sterben«, knurrte er, seine Stimme leise und gefährlich. »Ein Krieg ist im Anzug, und wir werden ihn von unseren eigenen Grenzen aus kämpfen, mit der ganzen Macht von Trec hinter uns. Lass sie zumindest das haben, Trelland.«

Andry ließ sich nicht beirren und starrte den Prinzen mit festem Blick an. Er verfiel in das gleiche zornige Flüstern.

»Ihr könnt nicht in Ehren sterben, wenn niemand mehr übrig ist, der sich an Euren Namen erinnert.«

Ein Schatten glitt über Oscovkos Gesicht. Dann knurrte er wie ein Tier, dem eine Beute verweigert wurde.

»Ein gesprungenes Glas kann kein Wasser fassen.«

Die Stimme hallte über das Boot, kalt wie der eisige Wind. Sowohl Andry als auch Oscovko wirbelten herum und sahen eine andere Gestalt dicht an der Reling stehen. Die Frau war größer als Andry, sogar noch größer als Dom, und sie hatte dunkelrotes, zu Zöpfen geflochtenes Haar. Ihre Haut schimmerte weißer als der Mond, bleich wie Milch. Und wie Dom hatte sie Blick und Auftreten der Ältesten. Unsterblich und unnahbar, uralt, von allen Übrigen abgesetzt.

Schnell senkte Andry die Stirn.

»Hohe Dame Eyda«, murmelte er.

Er erinnerte sich, wie sie mit den Jüti und den anderen Unsterblichen eingetroffen war, wie ihre Boote aus dem Schneesturm geglitten kamen. Sie war so furchterregend wie ein Krieger, und sie war die Mutter des Ältestenherrschers von Kovalinn. Praktisch eine Königin.

Oscovko ließ Andrys Kragen los und richtete seine Enttäuschung auf die Unsterbliche.

»Wenn Ihr zu der Knochenhexe in Rätseln sprecht, dürftet Ihr mehr Erfolg haben«, blaffte er und deutete mit der Hand auf Valtik vorne am Bug. »Die Wölfe von Trec haben keine Geduld mit Eurem Unsterblichenunsinn.«

Eyda machte einen tödlich leisen Schritt nach vorn. Die Lautlosigkeit ihrer Bewegungen war beunruhigend.

»Die Enklaven haben genauso gedacht wie Ihr, Prinz der Sterblichen.« Sie spuckte Oscovkos Titel aus wie eine Beleidigung. »Isibel in Iona. Valnir in Sirandel. Karias in Tirakrion. Ramia. Shan. Asaro. Und alle Übrigen.«

Andry erinnerte sich an Iona und auch an Isibel. Domacridhans Tante, die Herrscherin, mit ihren silbernen Augen, ihrem goldenen Haar und ihrer versteinerten Miene. Sie hatte damals die Gefährten in ihre Burg gerufen und so viele von ihnen wieder fortgeschickt, um in den Tod zu gehen. Es gab andere Älteste genau wie sie, die sich in ihren Enklaven verschanzten und so taten, als ginge sie das Ende der Welt gar nichts an.

Die hohen kalten Hallen der Unsterblichen kamen ihm jetzt so weit entfernt vor. Andry nahm an, dass sie schon immer ganz weit weg gewesen waren.

Eyda sprach weiter, den Blick zu den Sternen erhoben. Ihre Worte trieften vor Gift.

»Alle anderen von meinesgleichen, zufrieden, sich hinter ihren Mauern und ihren Kriegern zu verschanzen, sind jetzt wie Inseln in einer steigenden Flut. Aber das Meer wird uns alle ertränken«, fauchte sie und wandte sich zu Oscovko und Andry um. »Die Wogen sind bereits an den Toren.«

»Es ist für eine Älteste einfach, die Toten der Sterblichen zu verhöhnen«, zischte der Prinz zurück.

Knappe hin, Knappe her, Andry zuckte zusammen.

Die Unsterbliche ließ sich nicht einschüchtern. Sie ragte drohend über ihnen beiden auf, und ihre Augen blitzten Funken wie zusammengeschlagene Feuersteine.

»Zählt, wer von unserer Schar verblieben ist, Wolf«, herrschte sie den Mann aus Trec an und schnaubte abfällig. »Wir haben unser Opfer geleistet genau wie Ihr.«

Wie auch Oscovko trug sie überall auf ihrer Rüstung die Spuren der Schlacht. Der einst kostbar edle Stahl war zerbeult und verkratzt, ihr dunkelroter Umhang in Fetzen gerissen. Wenn sie ein Schwert besessen hatte, so hatte sie es schon lange verloren. Der Prinz ließ musternd seinen Blick über sie hinweggehen, dann blickte er aufs Meer hinaus, hin zu den anderen Booten, die sich mit ihnen durch die Nacht vorwärtskämpften.

Oscovkos Widerstand ungeachtet, fühlte sich Andry durch Eydas Unterstützung bestärkt. Er sah der unsterblichen Dame tief in die Augen, und ihr unerschrockener Blick erfüllte ihn mit grimmiger Entschlossenheit.

»Ich muss Euch alle auffordern, noch mehr zu opfern.«

Andry erkannte seine eigene Stimme kaum wieder, als sie laut vernehmlich über das Boot hallte. Er klang älter, als er sich fühlte, und mutiger, als er wirklich war.

Seufzend richtete Oscovko den Blick wieder auf Andry und sah ihm in seine zornig funkelnden Augen.

»Das kann ich nicht tun«, erwiderte er mit Verzweiflung in der Stimme.

Jetzt war es Andry, der den Prinzen an der Schulter fasste. Er spürte, wie sich die Aufmerksamkeit der unsterblichen Dame förmlich in seinen Rücken bohrte, ihr Blick wie Eisen. Es stärkte seine Entschlossenheit. Ein Verbündeter ist besser als gar keiner.

»Es gibt jetzt bloß noch die eine Spindelklinge«, erklärte er.

Andry wünschte inständig, dass Oscovko die Verzweiflung spürte, die er in seinem eigenen Herzen trug. Und auch die Hoffnung, so winzig sie war.

»Ein Schlüssel, von dem die Zukunft der Wacht abhängt. Und Taristan vom alten Cor besitzt diesen Schlüssel nicht.«

Die einzelnen Wörter drangen langsam zum Prinzen durch. Jedes war wie ein Messer in Oscovkos Rüstung.

»Das Mädchen hat ihn«, murmelte Oscovko. Er fuhr sich mit der Hand über den Kopf, einen ungläubigen Ausdruck in den Augen.

Andry beugte sich näher heran, und sein Griff wurde fester.

»Sie heißt Corayne«, betonte Andry mit einer Stimme, die fast schon ein Knurren war. »Sie ist nach wie vor unsere einzige Hoffnung. Und wir sind ihre.«

Darauf wusste Oscovko nichts zu erwidern. Keine Zustimmung. Aber auch keinen Widerspruch. Und das reichte Andry Trelland. Einstweilen.

Er machte einen Schritt zurück und löste seinen Griff um die Schulter des Prinzen. Dann zuckte er zusammen, als er bemerkte, dass alle auf dem Boot sie anstarrten. Die jütischen Räuber, die Ältesten und auch Oscovkos Männer. Selbst Valtik vorn am Bug hatte sich umgewandt, ihre blauen Augen wie zwei Sterne am Nachthimmel.

Früher einmal hätte so viel Aufmerksamkeit Andry verzagen lassen. Doch jetzt nicht mehr. Nicht nach allem, was er gesehen und überlebt hatte.

»Du weißt ja nicht einmal, ob sie noch lebt«, brummte Oscovko, so leise, dass niemand außer Andry es hörte.

Andry musste ein Aufwallen von plötzlicher Abscheu niederkämpfen.

»Wenn sie tot ist, sind wir es auch«, gab er zurück und gab sich erst gar keine Mühe zu flüstern.

Sollen sie mich doch jetzt alle hören.

»Ihr habt gesehen, wie eine zerstörte Welt aussieht.« Andry deutete wieder in die Dunkelheit hinaus, hin zu jenem Teil des Himmels, an dem keine Sterne leuchteten. »Ihr habt die Stadt brennen sehen, habt die wandelnden Untoten, die Höllenhunde und den angreifenden Drachen erlebt. Ihr wisst, welches Schicksal Allwacht und alle seine Bewohner erwartet. Eure Heime, Eure Familien.«

Unruhige Bewegung ging über das Deck, die Soldaten tuschelten miteinander und wechselten sorgenvolle Blicke. Selbst die Unsterblichen traten nervös von einem Fuß auf den anderen.

»Keiner von uns kann dem entfliehen, was uns bevorsteht, nicht, wenn wir jetzt aufgeben.«

Verzweiflung schlug wie eine Welle über Andry hinweg. Er brauchte jedes Schwert und jeden Speer an Bord, so gebrochen und entmutigt sie alle auch sein mochten. »Es mag nicht viel erscheinen, aber wir haben immer noch Hoffnung. Wenn wir weiterkämpfen.«

Eyda war bereits auf seiner Seite, sie ermunterte Andry mit einem knappen grimmigen Nicken. Ihre Ältesten folgten ihrem Beispiel und neigten die Köpfe vor Andry. Das Licht der Laternen glänzte auf ihren Rüstungen und Pelzen, tanzte zwischen Gesichtern mit heller wie dunkler Haut, goldenen Köpfen wie pechschwarzen. Aber ihre Augen waren alle gleich. Tief wie uralte Erinnerung, stark wie Stahl. Und entschlossen.

Die Jüti folgten ihrem Beispiel ohne jedes Zögern und ließen ihre Waffen klappern.

Sodass nur die Krieger aus Trec übrig blieben, kampferprobt, doch erschöpft. Und ihrem Prinzen treu ergeben. Sie blickten ratsuchend zu ihm hin, aber Oscovko bewegte keinen Muskel. Er musterte Andry im Licht der Laternen, schmallippig und mit finsterem Blick.

»Ich werde mit meinen Männern nach Vodin zurückkehren«, verkündete er mit donnernder Stimme.

Überall auf Deck schienen die treckischen Soldaten aufzuatmen. Einige seufzten vor Erleichterung. Andry biss die Zähne zusammen und hätte seine Enttäuschung am liebsten herausgeschrien. Er spürte, wie auch der letzte Rest seiner Geduld versiegte.

Aber Oscovko war noch nicht fertig.

»Ich muss zurückkehren – und den Rest der Armeen von Trec versammeln, um diesen Krieg gebührend kämpfen zu können«, erklärte er. »Um mein Volk zu verteidigen – und die gesamte Wacht.«

Glühende Hitze strömte in Andrys Wangen, und er war froh über die Dunkelheit.

»Galland hat in Gidastern unser Blut vergossen«, brüllte Oscovko und schlug sich mit der Faust auf die Brust. Seine Männer nickten zur Antwort, und einige weitere Hände ballten sich zu Fäusten. »Wir werden uns entsprechend revanchieren.«

Andry zuckte zusammen, als Oscovko den Kopf in den Nacken warf und heulte, den Himmel anbellte wie ein Wolf. Seine Männer reagierten auf die gleiche Weise. In der Dunkelheit stimmten treckische Soldaten auf den anderen Booten in ihren Ruf mit ein, und ihr Heulen hallte gespenstisch wider, als schwebten da Geister über dem Wasser.

Als ihm die kalte Luft über die Wangen strich, wurde Andry bewusst, dass er lächelte.

Oscovko erwiderte sein Lächeln, und es war das Lächeln eines Wolfs.

»Was ist mit dir, Trelland?«, fragte er und zeigte auf Andry. »Wohin willst du gehen?«

Andry schluckte mühsam.

Die anderen hielten ihren Blick auf ihn gerichtet, warteten auf eine Antwort. Am Bug stand Valtik reglos aufgerichtet, ungerührt und schweigend. Andry zögerte einen Moment lang und wartete auf eine ihrer nervtötenden Bemerkungen, suchte nach Rat. Doch da kam nichts.

Oscovkos Augen blitzten, und er ließ nicht locker. »Wohin will dein Mädchen gehen?«

Beherzt riss Andry den Blick von Valtik los. Stattdessen fiel er auf die Hohe Dame Eyda. Aber in seinen Gedanken sah Andry eine andere Herrscherin der Ältesten vor sich.

Er dachte auch an Corayne und an alles, was er über sie wusste. Jetzt, da sich die letzte verbliebene Spindelklinge in ihrem Besitz befand, war sie in noch stärkerem Maße zum Ziel ihrer Feinde geworden als je zuvor. Sie würde sich einen Ort suchen, an dem sie geschützt war, der genug Sicherheit bot, um sie gegen Taristan zu verteidigen. Eine Bastion, die stark genug war, um ihn von dort aus zurückzuschlagen.

Und es ist ein Ort, den wir alle kennen, dachte er und erinnerte sich an die verzweifelte Hoffnung, die Corayne aufrecht hielt. Sie wird irgendwohin gehen, wohin sie glaubt, dass wir ihr folgen können.

»Iona«, antwortete Andry, felsenfeste Überzeugung in der Stimme. Die große Stadt der unsterblichen Ältesten tauchte aus der Erinnerung vor seinem geistigen Auge auf, umfriedet von Mauern aus Nebel und Stein. »Sie wird sich auf den Weg zur Enklave der Ältesten machen, im Königreich von Calidon.«

Und ich werde ihr folgen.

3

Damit ich vielleicht leben kann

Corayne

Das graue Pferd raste durch eine graue Welt.

Asche und Schnee wirbelten durcheinander, heiß und kalt.

Corayne spürte nichts von alledem. Nicht das Pferd, das unter ihr dahingaloppierte. Nicht die Tränen auf ihren Wangen, die Spuren über ihr schmutziges Gesicht gruben. Nichts vermochte ihren Schild zu durchbrechen. Die Leere war die einzige Verteidigung, die sie gegen all das hatte, was hinter ihr lag.

Gegen den Tod. Den Verlust. Und auch gegen das Versagen.

Sie hielt sich an diesem unsichtbaren Schild fest, solange sie konnte, presste ihn fest gegen ihr Herz. Sie wagte es nicht, noch einmal zurückzuschauen. Sie ertrug den Anblick von Gidastern nicht, von Rauch und Flammen verschlungen. Ein Friedhof für so viele, ihre Freunde eingeschlossen.

Irgendwie war die leere Ebene ringsum schlimmer als der Leichnam der Stadt.

Niemand folgte ihr. Niemand wartete.

Niemand hatte überlebt.

Also tat Corayne, was ihr jetzt am Naheliegendsten erschien, was auch ihre Mutter getan hätte: Sie steuerte den Horizont an und folgte dem Geruch von Salzwasser.

Die Wachsame See war ihr einziger Gefährte, eisengraue Wellen, die gegen das Ufer schlugen. Dann brach die Nacht herein und verschluckte alles außer den Geräuschen des Meeres. Selbst der Schneesturm legte sich, und der Himmel wurde klar. Corayne blickte zu den Sternen hinauf und las sie wie eine Karte. Die alten Sternbilder, die sie kannte, waren noch immer da. Sie waren nicht zusammen mit dem Rest der Welt verbrannt. Draußen über dem Meer umklammerte der Große Drache den Nordstern mit seinen Kiefern. Sie versuchte, Trost in etwas Vertrautem zu finden, fand aber selbst die Sterne trüb und glanzlos, ihr Licht kalt und fern.

Das Pferd lief unbeirrt weiter, ohne je seine Geschwindigkeit zu drosseln. Corayne wusste, dass da irgendeine Form von Magie im Spiel war, ein letztes Geschenk von Valtik.

Wenn sie mir nur auch die gleiche Kraft gegeben hätte, dachte sie bitter.

Sie hätte nicht angeben können, wie viele Stunden sie in der brennenden Stadt zugebracht hatte. Es kam ihr vor wie Jahre, als sei sie um ein Jahrhundert gealtert, und sie fühlte sich verhärmt und erschöpft. Ihr brannte die Kehle, immer noch rau und wund vom Rauch. Und ihre Augen schmerzten von allzu vielen vergossenen Tränen.

Widerstrebend griff sie nach den Zügeln. Insgeheim bezweifelte sie, dass ihr das Pferd gehorchen würde, stattdessen noch immer an eine tote Hexe in einer niedergebrannten Stadt gebunden.

Aber die Stute reagierte ohne jedes Zögern, verlangsamte ihre Schritte und blinzelte Corayne traurig an.

»Tut mir leid«, brachte Corayne mit Mühe hervor, ihre Stimme ebenso rau wie ihre Kehle.

Sie rümpfte die Nase. Meine Freunde sind alle tot, und hier bin ich und entschuldige mich bei einem Pferd.

Behutsam ließ sie sich aus dem Sattel gleiten. Nach Stunden auf der Straße taten ihr alle Glieder weh. Das Gehen schmerzte, aber es war immer noch angenehmer, als zu reiten. Die Zügel in der Hand, drängte sie weiter, und die Stute an ihrer Seite hielt mit ihr Schritt.

Noch immer hallten ihr die Stimmen der Untotenarmee im Kopf wider, kaum mehr als tierische Laute, ein Klagen und Gurgeln wie aus einer einzigen Kehle. Geeint hinter Taristan und Erida und mit dem Lauernden hinter ihnen allen.

Corayne lehnte sich gegen die Flanke des Pferdes, suchte nach der Körperwärme der Stute. Sie schärfte sich ein, dass sie nicht allein war, nicht ganz und gar. Das Pferd roch nach Rauch, Blut und nach etwas Kälterem, etwas halb Vertrautem. Kiefer und Lavendel. Eis.

Valtik.

Coraynes Herz krampfte sich zusammen, und wieder traten ihr Tränen in die Augen, drohten herabzutropfen.

»Nein«, stieß sie hervor. »Nein.«

Juwelen glänzten in ihrem Augenwinkel. Sie wandte den Kopf und sah die Spindelklinge in ihrer Scheide, das Schwert an den Sattel des Pferdes gegurtet. Die Edelsteine im Griff funkelten bei jedem Schritt und spiegelten schwach die Sterne oben am Himmel wider. Corayne kannte diese Steine und diesen Stahl allzu gut. Das Schwert war das vollendete Ebenbild der Spindelklinge ihres Vaters, die sie zerschmettert in einem brennenden Garten hatte zurücklassen müssen.

»Ein Zwilling«, sagte Corayne laut, doch hielt sie die Stimme gedämpft.

Zwillingsklingen, Zwillingsbrüder. Zwei Schicksale. Und eine einzige schreckliche Zukunft.

Auch wenn sie ihn nie kennengelernt hatte, sehnte sich Corayne jetzt nach ihrem Vater, Cortael vom alten Cor. Und wenn auch nur deshalb, damit sie ihm die Bürde zurückgeben und alle Hoffnung aufgeben konnte, selbst die Welt zu retten.

Warum ich, dachte Corayne wie schon so viele Male zuvor. Warum muss es ausgerechnet ich sein, die die Wacht rettet?

Corayne wagte es nicht, das Schwert zu berühren, traute sich nicht einmal, den Stahl näher zu begutachten. Andry Trelland hatte ihr beigebracht, wie man eine Klinge pflegte, aber sie vermochte kaum einen Blick darauf zu werfen, geschweige denn die Waffe zu reinigen. Die Spindelklinge hatte das Leben ihres Vaters genommen. Hatte mehr Leben genommen, als man zählen konnte.

Während sie weiterging, glitten ihre Finger über ihr ledernes Wams und den zerbeulten Ringpanzer, dann über ihre beiden prächtigen Armschienen an den Unterarmen. Auch unter all dem Schmutz der Schlacht schimmerte das golden umrahmte Schuppenmuster nach wie vor.

Dirynsima. Drachenklauen, hatte Sibrez sie genannt. Ein Geschenk aus Ibal, von Isadere und ihren Drachen des Gesegneten. Das ist in einem anderen Leben gewesen.

Sie drehte den Arm und untersuchte eine der Armschienen im Licht der Sterne. Stacheln aus Stahl säumten ihren Unterarm an den Seiten, scharf wie Klingen. Einige wenige davon waren dunkelrot und blutverkrustet.

Taristans Blut.

»Die meisten Waffen können dir nichts anhaben«, sagte Corayne laut und wiederholte, was sie vor Stunden ihrem Onkel eingeschärft hatte. »Aber das gilt nicht für alle. Du bist nicht unverwundbar.«

Die Drachenklauen waren zweifach gesegnet, von Isadere wie auch von Valtik. Was immer die beiden damit angestellt hatten, ob jütische Knochenmagie, ob ibaletische Glaubensgewissheit, es mochte ausreichen, um Taristan etwas anzuhaben. Der Gedanke spendete ihr ein wenig Trost, so gering er auch war. Aber es war nicht genug, um schlafen zu können. Ganz gleich, wie müde sie war, es war Corayne unmöglich, ihren Schritten Einhalt zu gebieten.

Ich bin der geöffneten Spindel noch viel zu nah, war ihr klar. Zu nah am Lauernden. Und er wartet in meinen Träumen auf mich.

Selbst im wachen Zustand fühlte sie seine Gegenwart wie einen roten Nebel in ihren Augenwinkeln. Sie dachte daran zurück, wie sie in dem alten Tempel durch die Spindel gefallen war. Hinein in eine verfluchte, kahle, tote Welt, verderbt und erobert. Die Aschenlande waren eine zerstörte Welt, zersprengt von Entzweit, dem Höllenreich des Lauernden. Er hatte Corayne dort ausfindig gemacht, seine Präsenz wie ein Schatten ohne einen Menschen, der ihn warf.

Der König von Entzweit wartete jetzt auf sie an den Rändern ihres Bewusstseins, die Hand ausgestreckt. Bereit, sie herabzuziehen.

Sie erinnerte sich an jedes einzelne Wort, das er zu ihr gesagt hatte.

Wie ich diese Flamme in dir verabscheue, dein rastloses Herz, hatte er damals geflüstert.

Sie spürte ihr Herz auch jetzt, wie es immer noch hartnäckig schlug.

Du kannst dir die Welten nicht vorstellen, die ich gesehen habe, hatte er hinzugefügt, sein Schatten zuckend vor geballter Kraft. Die endlosen Äonen, die grenzenlosen Gefilde von Habgier und Angst. Leg die Spindelklinge nieder. Und ich mache dich zur Königin über jedes Königreich, das du zu besitzen wünschst.

Sie biss sich auf die Unterlippe, und der durchdringende Schmerz reichte aus, um sie in die Gegenwart zurückzubefördern. Die Stimme verhallte in den Tiefen ihrer Erinnerung.

Auch wenn der Hass in ihr tobte, schaute Corayne noch einmal auf die Klinge hinunter und starrte sie an, als wäre sie wie sie ein gefährliches Wesen. Als könne das Schwert von allein aus seiner Scheide springen und auch sie erdolchen.

Schnell, bevor sie es sich wieder ausreden konnte, zog sie die Klinge mit einem einzigen singenden Schwung.

Der nackte Stahl spiegelte ihr Gesicht wider.

Schatten hatten sich unter ihren Augen gesammelt. Ihr schwarzer Zopf war ein wirres Knäuel, und ihre sonnengebräunte Haut war im Winter des Nordens bleich geworden. Ihre Lippen waren von der Kälte rissig, ihre Augen rot gerändert von Kummer und Rauch. Aber sie war immer noch sie selbst, unter der ganzen Last des Schicksals der Wacht. Sie war immer noch Corayne an-Amarat, mit dem grimmigen Aussehen ihres Vaters und der verbissenen Entschlossenheit ihrer Mutter.

»Ist das genug?«, fragte sie in die Stille hinein. »Bin ich genug?«

Sie erhielt keine Antwort darauf. Da war keine Richtung, die sie einzuschlagen hatte. Kein vorgegebener Kurs und kein Pfad, dem sie folgen konnte.

Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Corayne auch nicht den blassesten Schimmer, welchen Weg sie einschlagen sollte.

Dann scheute die Stute, hob den Kopf und legte die Ohren auf eine Weise an, die Corayne zittern ließ.