9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur MensSana eBook

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

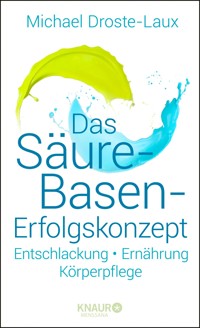

Der Erfolgsautor Michael Droste-Laux zeigt die positiven Auswirkungen von Entsäuerung und Entschlackung auf Gesundheit und Wohlbefinden auf. In seinem umfassenden Gesundheitsratgeber beschreibt er, wie es gelingt, den Körper von Ablagerungen, Säuren und Zellgiften zu befreien. Er erklärt die Wichtigkeit der Regulierung des Säure-Basen-Haushalts, die mit einfachen Mitteln zu bewerkstelligen ist: mit einer mineralstoffreichen Ernährung, basischer Naturkosmetik und harmonischer Lebensweise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Michael Droste-Laux

Das Säure-Basen-Erfolgskonzept

Entschlackung - Ernährung - Körperpflege

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Warum das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper so wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden ist, welche Rolle Ernährung, Kosmetik, Körperpflegeprodukte und Alltagsbelastung dabei spielen und auf was man achten sollte.

Inhaltsübersicht

Vorwort

Kapitel 1

Der pH-Wert (potenzia hydrogenii): Kennzahl für die Konzentration der Wasserstoff-Ionen

Der pK-Wert (Gleichgewichtskonstante): Kennzahl für die Berechnung der Pufferkapazität

Kapitel 2

Übersicht über den Stoffwechsel

Im Mund beginnt die erste Alkalisierung

Der Magen als Säure- und Basenproduzent

Die Leber als zentrales Basenorgan

Der Darm in Harmonie mit Verdauungssäften und Bakterien

Die Nieren als Filterorgan

Das Blut als Transportmittel

Die Lunge als Regulator

Kapitel 3

Bindegewebe als Zwischenlager von Säuren

Normale Aufbau- und Abbauphase

Mineralienraub als Selbstschutz

Die medizinische Erforschung des Bindegewebes

Was ist unter Verschlackung zu verstehen?

Alterungsprozesse

Freie Radikale und Antioxidanzien

Kapitel 4

Abstufungen der Übersäuerung (Azidose)

Gesunde Zellen, Organe und Grundsubstanz

Latente Übersäuerung

Akute Übersäuerung

Chronische Übersäuerung

Lokale Übersäuerung

Tödliche Übersäuerung

Die Alkalose – das Gegenteil der Übersäuerung

Messmethoden

pH-Wert-Profil des Harns

Die Titrationsmethode nach Friedrich Sander

Dunkelfeld-Mikroskopie

Messmethode nach Jörgensen

Diagnostik

Kennzeichen Haut

Kennzeichen Haare

Kennzeichen Nägel

Kennzeichen Augen

Kennzeichen Mund

Kennzeichen Zunge

Kennzeichen Körpergeruch

Kapitel 5

Innere Faktoren

Äußere Faktoren

Säurebildung durch Getränke

Wasser – mit oder ohne Kohlensäure?

Kaffee – Genuss mit schlechtem Gewissen?

Limonaden erhöhen das Diabetes-Risiko

Fruchtsäfte – gesunde Vitamine aus der Flasche?

Milch – ein Kalziumspender?

Säurebildung durch Nahrungsmittel

Tierisches Eiweiß – Spitzenreiter der Säurebildung

Zucker – süßer Geschmack, saure Bilanz

Trans-Fettsäuren verengen die Arterien

Nahrungsmittelzusatzstoffe lagern sich ab

Säurebildung durch zu wenig Mineralstoffe und Spurenelemente

Übersäuerung durch einseitige Rohkost

Mikrowellen zerstören Zellstrukturen

Medikamente setzen Säuren frei

Wie werden saure und basische Lebensmittel bestimmt?

Saure Kosmetik- und Körperpflegeprodukte fördern Übersäuerung

Die Organfunktion der Haut

Die Lipidbarriereschicht

Leere Versprechungen

Der Säureschutzmantel – eine Fehlinterpretation der Kosmetikindustrie

Kritische Zutaten in Kosmetikprodukten

Silikone verhindern Ausleitung

Paraffin, Petrolatum, Ceresin, Vaseline …

Tenside trocknen die Haut aus

Polyethylenglykol (PEG)

Formaldehyd ist krebserzeugend

Parabene verhindern Mikroorganismen

Parfüm – alles andere als dufte

Vorsicht vor Sonnenschutzmitteln

Woraus besteht Sonnenlicht?

Melanin als natürlicher Schutzfaktor

Sonnenschutzmittel schützen nicht vor Hautkrebs

Sonnenbrand oder Säurebrand?

Energetisch-mentale Übersäuerung

Übersäuerung durch Stress

Übersäuerung durch Schlafmangel

Übersäuerung durch Elektrosmog

Übersäuerung durch Erdstrahlen

Übersäuerung in Gedanken, Worten und Werken

Übersäuerung im Geistbewusstsein

Kapitel 6

Übersäuerung und Übergewicht

Die Haut – ein Entgiftungventil

Ständiger Juckreiz

Pickel-Alarm Akne

Ekzeme

Neurodermitis

Psoriasis – wenn sich die Haut zu schnell erneuert

Rosazea

Haut- und Schleimhaut-Mykosen

Empfehlungen

Cellulite – eine Form der Verschlackung

Haarausfall – ein »doppelsaures« Zeichen

Haarverlust durch Mineralstoffmangel

Frauen bangen um ihre Frisur

Haarverlust bei Chemotherapie

Haarverlust kostet Kraft

Befindlichkeitsstörungen durch Übersäuerung

Chronische Müdigkeit

Bewegung macht Spaß, Sport macht sauer

Beschwerden in den Wechseljahren

Allergische Reaktionen, Intoleranzen, Unverträglichkeiten

Zivilisationskrankheiten

Volkskrankheit Karies

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Diabetes mellitus

Nierenschwäche (Niereninsuffizienz)

Rheuma – chronische Gewebe- und Gelenkazidose

Osteoporose – Kompensation des Säureanfalls

Übersäuerung – eine entscheidende Dimension bei Krebserkrankungen

Saures Zellmilieu führt zur Mutation

Überalkalisiertes Blut bei Krebs?

Krebs aus energetischer Sicht

Ernährung, Entgiftung, Energie

Kapitel 7

Wasser ist die preiswerteste Medizin

Wasser verdünnt Säurekonzentrationen

Unser Wasserkraftwerk

Basische Ernährung

Basen lassen Pfunde purzeln

Ist Bio besser?

Basische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel?

Entsäuern, Entgiften, Entschlacken mit Fasten

Fasten ist mehr als Abnehmen

Fasten setzt Schlacken frei

Massagen und Lymphfluss

Technik und Wirkung von Massagen

Ohne Lymphfluss keine Entgiftung

Azidose-Massage

Schröpfen – Entsäuern mit Unterdruck

Trampolin-Springen

Bürstenmassage

Entsäuerung mit Homöopathie

Starke Wirkung trotz Verdünnung

Erstverschlimmerung lässt sich vermeiden

Kapitel 8

Lösen von Ablagerungen – Wissenswertes zum Teegenuss

Vom Inhaltsstoff zum Wirkstoff

Blütentee – zur Unterstützung der Säure-Basen-Regulation

49-Kräuter-Gewürz-Teemischung

Neutralisieren mit pflanzlichen Mineralien

Natürliches Antibiotikum aus Blütenpollen

Diese ausgewählten 49 Kräuter und Gewürze nach der Elementelehre des Heilpraktikers Matthias Leisen sollten nicht fehlen:

Kürbiskerne gegen Steinbildung

Weizenkeime, reich an Ballaststoffen

Braunhirse für die Schönheit

Getreidefermente für den Darm

Mandeln für die Nerven

Walnüsse

Topinambur gegen Heißhunger

Rezeptvorschläge zum pflanzlichen Granulat

Mineralisieren mit Schüßler-Salzen

Ausleitung mit basischen Bädern

Ein kurzer Ausflug in die Geschichte

Der Jungbrunnen

Die Entdeckung basischer Bäder

Das Wirkprinzip basischer Bäder

Basische Naturkosmetik

Basische Naturkosmetik als logische Ergänzung zur Entsäuerung

Ein Wort zum Schluss

Quellenverzeichnis und Hinweise zum Weiterlesen

Vorwort

Bereits als Heranwachsender war ich fasziniert von den Themen Ernährung und Gesundheit. Bücher wie Chemie in Lebensmitteln oder Warenkunde für den Fachkaufmann im Diät- und Reformhaus zählten zu meiner Lieblingsliteratur. Mit einem Einkaufszettel ausgestattet, radelte ich mehrmals in der Woche aus einem kleinen Dorf im Hochsauerland in die nächste Stadt und suchte unsere Stammdrogerie auf. Frisch abgepacktes Sauerkraut aus dem Fass, Rote-Bete- und Selleriesaft, Molke und Joghurt mit rechtsdrehenden L(+)-Milchsäurekulturen waren die Klassiker, die meine Mutter regelmäßig kaufte. Rechtsdrehende Milchsäure?

Meine Lehre als Drogist alter Schule verschaffte mir Klarheit und Wissen im Bereich Botanik, Drogenkunde und Körperchemie. Sie bot ein solides Fundament für meinen weiteren beruflichen Weg. Vor über zwanzig Jahren machte ich mich als Organisator und Koordinator einer halbjährlich stattfindenden drogistisch/pharmazeutischen Fachmesse mit dem Thema Säure-Basen-Haushalt vertraut.

Heute nehmen in einschlägigen Medien im Ressort Gesundheit und Schönheit die Schlagworte Übersäuerung, Verschlackung, Entgiftung einen festen Platz ein. Sie sind zum Dauerbrenner avanciert. Dies halte ich grundsätzlich für begrüßenswert, wenngleich sich durch einige Berichte und einflussreiche Bücher leider populäre Irrtümer und im schlimmsten Fall falsche Therapien verbreiten. Im Dialog mit der Öffentlichkeit darf nicht der Eindruck entstehen, Säuren seien generell schlecht und Basen immer gut. Diese Voreingenommenheit will ich gleich zu Beginn des Buches klären. Bei der Fülle an Informationen und teils widersprüchlichen Darstellungen fällt es schwer, herauszufinden, was in sich stimmig und wahrhaftig ist.

In vino veritas lernte jeder Lateiner, und offenbar hilft der Wein, ein wenig näher an das Geheimnis heranzukommen, das die Wahrheit umgibt. »Im Wein liegt die Wahrheit« heißt aber nicht, dass er die Wahrheit ist. Die Wahrheit hat, wie der Wein, viele Namen. Schon deshalb dürfen Sie jedem misstrauen, der sich im Besitz der allein seligmachenden Wahrheit glaubt. Und nicht jeder, der vorgibt, uns reinen Wein einzuschenken, nimmt es mit der Wahrheit wirklich genau. Wir sind bei der Pilatusfrage: »Was ist Wahrheit?«, und erkennen eine überraschende Gemeinsamkeit: Sowohl mit dem Wein als auch mit der Wahrheit kann man anstoßen.

Genau das liegt in meiner Absicht. Ich will mit Ihnen Anstoß nehmen an gewissen Gesundheitsthemen und den Spielraum mit plausiblen Aussagen nutzen. Dabei will ich Ihr Vertrauen gewinnen und Ihnen Impulse zu einem neuen Blick auf Ihr Leben geben, um aus einer halbwegs objektiven Betrachtung heraus für jeden Einzelnen subjektive Veränderungen zu bewirken. Dazu bedarf es des gegenseitigen Respekts, der Toleranz und Verlässlichkeit. Toleranz im Sinne der Einsicht, dass es die reine Wahrheit nicht gibt. Verlässliche Haltung steht für Standfestigkeit, Rückgrat und Verantwortung. Natürlich »muss« dieser Anspruch für Sie zu spüren sein, denn nur dann kann es gelingen, Herz und Verstand zu öffnen. Nur dann ist die Chance da, Menschen einen guten Rat für ihre Gesundheit und für ihr Leben zu geben. Und das, geschätzte Leser, ist meine Passion: eine ständige Weiterentwicklung und lebenslange Aufgabe, der ich mich gern stelle.

Kapitel 1

Was sind Säuren und Basen?

In unserem Alltag kommen wir ständig mit Säuren und Basen in Berührung. Eine umfassende Definition dieser beiden Gegenspieler würde uns in die komplexe Chemikalienkunde entführen. Vertrauter sind uns Säuren und Basen, auch als Laugen bezeichnet, im Haushalt. Sauerkonserven sind in Essigsäure eingelegt, Milchsäure gibt Muttermilch und Quark den typisch säuerlichen Geruch, und Kohlensäure lässt Limonade sprudeln. Zugesetzte Säuren haben in Lebensmitteln überwiegend konservierende Eigenschaften, wirken als Säureregulatoren oder als Antioxidans. Zu den anorganischen Säuren zählen wir Schwefelsäure, Salpetersäure, Kohlensäure, Phosphorsäure. Als organische Säuren sind uns Ameisensäure, Apfelsäure, Zitronensäure, Sorbinsäure, Benzoesäure und Weinsäure geläufig. Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure sind die stärksten Säuren.

Haushaltsreiniger und Waschmittel bilden in Auflösung mit Wasser basische bzw. alkalische Lösungen. Von der Schmier- und Kernseife bis zum Abfluss- und Fensterreiniger reicht das Spektrum. Die bekannten Laugenbrezeln und -brötchen verdanken ihren Namen der Natronlauge. Damit sich die bräunlich glatte Krume und der typische Geschmack ergeben, bestreicht der Bäcker vor dem Backvorgang den Teig. Die Lauge reagiert beim Backen mit Kohlendioxid und wird zersetzt. Basen bilden die Carbonate Soda, Natron, Kreide, Magnesium, Dolomit, Kalium und Salmiakgeist.

In ihrer sichtbaren Wirkung verhalten sich Säuren und Basen ähnlich, unterscheiden sich allerdings deutlich in ihrer chemischen Funktion. Beide Substanzen können ätzend wirken und erfordern bei starken Lösungen entsprechende Schutzkleidung. Beispielsweise kann Essigsäure Kalk und Fette von Fliesen lösen, und das basische Natriumhydrogencarbonat ätzt verstopfte Abflüsse frei oder Lackfarben von Schränken.

Mit Wasser lassen sich Säuren und Basen verdünnen und in ihrer Wirkung abschwächen. Dabei gilt der alte Lehrsatz aus dem Chemieunterricht: »Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!« Beim Lösen von Säure in Wasser wird Energie frei. Das Wasser erhitzt sich so schnell, dass es schlagartig verdampft und konzentrierte Säure mitreißt. Dampf und unkontrolliert entweichende Säurespritzer können zu schweren Haut- und Augenverletzungen führen. Dieselbe Reihenfolge ist auch beim Verdünnen von Laugen einzuhalten.

Werden Säuren und Basen vermischt, können sie sich in ihren Wirkungen gegenseitig aufheben. Sie verhalten sich neutral, wenn der Neutralisationspunkt pH 7 erreicht wird. Aus zuvor zwei stark ätzenden Stoffen werden zwei völlig harmlose Verbindungen. Diese Eigenschaft macht man sich bei der Vernichtung von Gefahrstoffen zunutze. Bekannt ist das Experiment mit Salzsäure und Natronlauge. Die Wasserstoff-Ionen der Salzsäure und die Sauerstoff-Ionen der Natronlauge reagieren unter Wärmeentwicklung zu Wasser und Salz.

Der pH-Wert (potenzia hydrogenii): Kennzahl für die Konzentration der Wasserstoff-Ionen

In der chemischen Fachsprache definieren sich Säuren und Basen über ihren »ionischen Charakter«. Ionen sind elektrisch geladene Atome, die positive oder negative Ladungen aufweisen. Ein positiv geladenes Ion wird als Proton (Kation) bezeichnet und ein negativ geladenes Ion als Anion. Säuren enthalten positiv geladene Wasserstoff-Ionen (H+-Ionen) und Basen negativ geladene Hydroxid-Ionen (OH--Ionen). In einer chemischen Reaktion findet ein Ladungsaustausch in beide Richtungen statt.

Der Wasserstoffanteil ist das kennzeichnende Element von Säuren. Deshalb bezieht sich die pH-Wert-Skala von 0 bis 14 auch auf die Wasserstoff-Ionen-Konzentration in wässriger Lösung. Die Abkürzung steht für potenzia hydrogenii = Kraft des Wasserstoffanteils. Die Skala dient demnach zur Darstellung des Säuregrades.

Von pH 0 bis 7 messen wir saure Flüssigkeiten. Der Neutralwert wird mit 7 markiert und bezieht sich beispielsweise auf Wasser bei 25 °C, weil hier gleich viel Säure- und Basenelemente vorliegen. Ab einem pH-Wert von 7 überwiegen die Sauerstoff-Ionen. Wir messen basische Flüssigkeiten. Die Zahlen ergeben sich aus einem negativ dekadischen Logarithmus, d.h. auf eine auf 10 bezogene Hochzahl wie z.B. 10³ für 10 x 10 x 10 gleich 1000. Der Übergang von pH 7 auf pH 5 entspricht zwar nur zwei Werten, bedeutet jedoch eine 100 Mal, nämlich 10² höhere Säurestärke. Und umgekehrt entspricht der Sprung von pH 5 auf pH 9 einer zehntausendfachen Basenstärke.

14

0, 00000000000001

13

0, 0000000000001

12

0, 000000000001

11

0, 00000000001

10

0, 0000000001

9

0, 000000001

8

0, 00000001

7

0, 0000001

6

0, 000001

5

0, 00001

4

0, 0001

3

0, 001

2

0, 01

1

0, 1

0

1

Batteriesäure

0

Salzsäure 0,35%

1

Magensäure

2

Coca-Cola

3

Wein

4

Bier

5

Mineralwasser

6

Wasser

7

Darmsekret

8

Kernseife

9

Waschmittel

10

Ammoniak

11

Natronlauge

14

Der pK-Wert (Gleichgewichtskonstante): Kennzahl für die Berechnung der Pufferkapazität

Durch eine Verbindung aus einer Säure und einer Base bildet sich ein Salz. Als Puffersystem besteht das Salz aus einer schwachen Säure und einer starken Base. Wird in diese Lösung eine starke Säure gegeben, bildet das Salz mit der starken Säure ein neues Salz. Die zuvor schwache Säure aus dem Salz wird frei. Im Endeffekt wirkt sich die Zugabe einer starken Säure nicht so stark auf die Lösung aus, wie es zu erwarten wäre. Sie ist nur schwach sauer. Das Puffersystem funktioniert auch umgekehrt und kann starke Basen abfangen. Die Wirksamkeit des Puffersystems richtet sich danach, in welchem pH-Bereich sich das Molekül in der Lösung befindet.

Im Zusammenhang mit Säuren und Basen ist also nicht nur der Säuregrad von Bedeutung, sondern auch, bei welchem pH-Wert sich in einer Reaktion ein Gleichgewicht einstellt. Das ist jener echte Neutralpunkt, bei dem freie Säuren und Basen gleichgewichtig im Verhältnis 1:1 vorliegen. Sind Hin- und Rückreaktionen gleich, bildet sich ein dynamisches Gleichgewicht. Die Konzentrationen und ihr Verhältnis zueinander bleiben konstant und werden mit der Kennzahl pK-Wert angegeben. Er ist bei jeder Lösung anders und wird als Dissoziationskonstante bezeichnet. Dies ist insofern für ein stabiles Säure-Basen-Gleichgewicht von Bedeutung, weil mit chemischen Puffern Säure- und Basenschwankungen abgefangen werden.

Unser Blut hat beispielsweise einen leicht basischen pH-Wert von 7,4, aber den Neutralwert pK 6,1. Bei diesem Wert liegen Säuren und Basen gleichgewichtig vor. Beim pH-Wert 7,4 überwiegt die Base 20-mal mehr als die Säure. Die Differenz zwischen 7,4 und 6,1 beträgt 1,3. Als logarithmischer Wert ergibt 10 hoch 1,3 exakt 20, das Verhältnis Basen zu Säuren im Blut beträgt also 20:1. Die Natur hat unser Blut also mit 20-mal mehr Basen ausgestattet, damit Säureattacken abgefangen werden und der pH-Wert konstant bleibt. Die Fähigkeit, Säuren abzupuffern, ist für unsere Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Allerdings sind die Pufferreserven begrenzt.

Kapitel 2

Grundfunktionen der inneren Organe

Übersicht über den Stoffwechsel

Unser Organismus ist ein Energiesystem. In 70 Billionen Zellen wird in jeder Sekunde Energie produziert. Alle diese Zellen müssen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden, damit sie ihre Funktion wahrnehmen können. Eine effiziente Energiegewinnung aus einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung ist dabei ebenso wichtig wie der reibungslose An- und Abtransport von Verbrauchs- und Abfallprodukten.

Bei diesen Vorgängen vollzieht sich der eigentliche Stoffwechsel, das heißt, durch ständige chemische Reaktionen verändern sich Stoffe, die wir unserem Körper zuführen. Dazu sind Säuren und Basen sowie spezifische pH-Bedingungen in den inneren Organen notwendig. Im Zusammenhang mit einem intakten Säure-Basen-Haushalt lassen sich die wichtigsten Grundfunktionen des Stoffwechsels beschreiben.

Im Mund beginnt die erste Alkalisierung

Die mit der Nahrung zugeführten Nährstoffe – Kohlenhydrate, Fette, Eiweißstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente – werden über den Mund aufgenommen. Bereits mit dem Zerkleinern der Lebensmittel beginnen die Verstoffwechselung und die Säure-Basen-Dynamik der Verdauung. Das pH-Wert-Milieu ist in jedem Verdauungsabschnitt unterschiedlich. Gutes Kauen regt die Zungen-, Unterkiefer- und Ohrspeicheldrüsen an, das Ferment Amylase zu produzieren. Im Mund beginnt auf diese Weise die erste Alkalisierung, denn der Speichel hat einen leicht basischen pH-Wert um 7,2.

»Gut gekaut ist halb verdaut«, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das ist richtig, denn Kauen ist der erste Verdauungsprozess, quasi eine Vorverdauung. Je besser die Nahrung aufgespaltet wird, desto leichter wird Stärke in Zucker umgewandelt und desto leichter haben es danach die Organe Magen und Darm.

Der Magen als Säure- und Basenproduzent

Allgemein kennen wir den Magen nur als Säureproduzenten. Jeder von uns hatte schon mal saures Aufstoßen nach einer schweren Mahlzeit und weiß, wie sauer der Speisebrei durch die Salzsäure des Magens wird. Noch deutlicher ist die Säure bei Sodbrennen in der Speiseröhre zu spüren. Aber der Magen kann noch mehr: Er ist das einzige Organ, das sowohl Säuren als auch Basen im gleichen Verhältnis bereitstellt. Im Magen muss zwar ein sehr saures Milieu zwischen pH 1 und 3 vorherrschen, doch ist das Organ in der Lage, über die Belegzellen sowohl Salzsäure als auch das stark basische Natriumbicarbonat herzustellen. Diese Doppelfunktion der Belegzellen hat eine biochemisch entscheidende Aufgabe:

Wenn der eingespeichelte Nahrungsbrei den Magen erreicht, tötet der saure Magensaft Bakterien und Keime ab und spaltet mit dem Enzym Pepsin die Eiweißstoffe (Proteine). Das dazu notwendige Salz befindet sich in unserem Blut. Etwa 6 Gramm NaCl, also Kochsalz, sind die Idealmenge. Sie muss nicht isoliert über die Nahrung zugeführt werden, weil wir in Industrieländern eher ein Zuviel von diesem Mengenelement aufnehmen: durch »verstecktes«, raffiniertes oder gar jodiertes Salz.

Die Belegzellen bilden ca. 1 Liter Magensaft aus 0,5 Prozent Salzsäure, Kohlendioxid und Wasser. Gleichzeitig wird mit Enzymen und dem Spurenelement Zink Natriumbicarbonat gebildet. Während die Salzsäure bei der Verdauung verbraucht wird, geht die starke Base NaHCO3 als Puffersubstanz in den Blutkreislauf und in die basophilen Drüsen über. Zu den basophilen (Basen anziehenden) Drüsen gehören die Organe Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm. Der Basensaft erreicht über den Blutkreislauf die Leber, wo er zur Bildung der Gallenflüssigkeit benötigt wird. Das Sekret der Gallenblase hat einen pH-Wert von ca. 7,5. Unsere Bauchspeicheldrüse braucht die Base zur Herstellung der Verdauungsenzyme Lipase, Maltase und Trypsin. Ihr pH-Wert schwankt zwischen 7,5 und 8,2.

Die Leber als zentrales Basenorgan

Die Leber ist ein biochemisches Zentrum und wichtiges Aufbereitungs- und Entgiftungsorgan. Sie arbeitet in zwei Schichten. Zwischen 14.00 Uhr und 2.00 Uhr werden Eiweiße und Glykogen aufgebaut und gespeichert; nachts werden sie wieder abgebaut, um dem Körper zur Energiegewinnung zur Verfügung zu stehen. Bei diesem Vorgang wandelt die Leber Kohlenhydrate (Glukose) in Speicherzucker (Glykogen) um. Wenn die Speicher gefüllt sind, werden aus Kohlenhydraten Fettdepots. Vormittags kümmert die Leber sich um die basische Gallenbildung und über Nacht um den Abbau von Stoffwechselsubstanzen. Die in der Gallenflüssigkeit enthaltene Gallensäure bereitet Fette für die Weiterverarbeitung in der Bauchspeicheldrüse vor.

Als Entgiftungsorgan kann die Leber Gärungsverbindungen und Fäulnis aus dem Darm durch chemische Prozesse unschädlich machen und für die Nieren zur Ausscheidung mit dem Harn vorbereiten. Für seine Fleißarbeit rund um die Uhr mit zeitlichen Höhen- und Tiefpunkten wird das gewichtige Organ mit einer reichlichen Durchblutung belohnt. Etwa 25 Prozent des Herzminutenvolumens stehen für die Leber bereit.

Der Darm in Harmonie mit Verdauungssäften und Bakterien

Nachdem der durchgeknetete saure Speisebrei den Magen passiert hat, wird er portionsweise durch den Pförtner in den Zwölffingerdarm geleitet. Darauf haben die Bauchspeicheldrüse und Gallenblase nur gewartet. Jetzt setzen sie zusammen mit den Zwölffingerdarmdrüsen (pH-Wert 8) ihre basischen Sekrete frei und neutralisieren die Nahrung. Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate werden mit Hilfe verschiedener Fermente verdaut. Der Pförtner lässt erst dann wieder die nächste Portion aus dem Magen frei, wenn zuvor im Zwölffingerdarm eine vollständige Neutralisation stattgefunden hat. Diese kann sich verzögern, wenn die basischen Sekrete nicht ausreichen. Die vorverdaute Nahrung verbleibt dann zu lange im Magen, was sich mit Völlegefühl und Aufstoßen bemerkbar machen kann.

Ist das Milieu im Zwölffingerdarm zu sauer, werden Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße unvollständig verdaut und erst im Dünndarm und Dickdarm komplett zerlegt. In der Folge entsteht eine abnorme Darmflora mit Gärung und Fäulnis, mit Verstopfung und Selbstvergiftung. Der Dünndarm ist normalerweise frei von Bakterien. Im Dickdarm, wo nichtverdauliche Stoffe durch Wasserentzug eingedickt werden, besteht eine Darmbakterienflora.

Die Nieren als Filterorgan

Die Nieren sind das Zentralorgan für den Säure-Basen-Haushalt und scheiden überschüssige Säure-Ionen wie Harnsäure und Kreatinin aus. Sie beeinflussen mit der Wasser- und Salzausscheidung den Blutdruck und filtrieren ununterbrochen unser Blut. Jeder Tropfen Blut durchfließt etwa alle 4 Minuten die Nieren. Nach dem Filtervorgang bleibt zunächst der Primärharn übrig, der das Blutplasma enthält. Dieser »erste« Harn fließt durch ein kilometerlanges Kanalsystem ins Blut zurück und gibt dort wichtige Mineralstoffe wieder ab. Dazu zählen Natrium, Kalium, Kalzium und Bicarbonat, das wir zum Abpuffern der Säuren benötigen. Zur Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Haushaltes reagieren die Nieren flexibel. Sinkt der Blut-pH-Wert geringfügig, wird Bicarbonat resorbiert, also »zurückgeholt«. Ist der Wert leicht erhöht, wird das filtrierte Bicarbonat teilweise über den Urin ausgeschieden.

Als weitere Methode, um Säuren aus dem Körper loszuwerden, können die Nieren Aminosäuren abbauen. Das dabei frei werdende basische Ammoniak verbindet sich mit den H+-Ionen der Harnsäure, der Schwefelsäure und der Phosphorsäure.

Besonders der Abbau von tierischem Eiweiß belastet das Filterorgan. Eine gesunde Niere erkennt, welche Stoffe aus dem Blut ausgeschieden werden müssen. Sie kann saure und giftige Substanzen bis zu einem pH-Wert von 4,4 ausleiten. Die Ausscheidungskapazität ist quantitativ beschränkt und liegt bei 100 mmol H+-Ionen pro Tag.

Wenn innerhalb eines kurzen Zeitraums große Mengen Säuren gelöst werden, registrieren die Nieren eine zu hohe Säurekonzentration. Die Ausscheidung wird gestoppt, damit die empfindlichen Harnwege nicht durch die Säureeinwirkung beeinträchtigt werden. Reichliches Trinken verdünnt die Säurekonzentrationen und senkt die Ausleitungssperre.

Das Blut als Transportmittel

Bei einem erwachsenen Menschen fließen ca. 6 Liter Blut in den Adern. Es besteht aus Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren. Mit unserem Blut werden Sauerstoff, Kohlendioxid und das gesamte Spektrum der Nährstoffe transportiert. Das Blut führt alle Nährstoffe hin zu und alle Stoffwechselendprodukte weg von den Zellen. Auch unsere Botenstoffe, die Hormone, benutzen das Blutkreislaufsystem. Es ist für die Wärmeregulation des Körpers und für die Immunabwehr mitverantwortlich. Diese Aufgaben erfüllt das Blut aber nur dann, wenn der pH-Wert in einem ganz engen Korridor zwischen 7,35 und 7,45 konstant bleibt.

Nur geringfügige Verschiebungen innerhalb dieser Bandbreite sind möglich, wenn es nicht zu gravierenden Störungen des Stoffwechsels und des Bewusstseins kommen soll. Werte unter oder über diesem Bereich können sich sogar tödlich auswirken. Beim Absinken des Blutwertes auf den Neutralpunkt pH 7 steht der Herzmuskel still. Andererseits führt eine hohe Atemtätigkeit (Hyperventilation) durch psychische Krankheit oder Schockzustand zu einem Anstieg auf über pH 7,5, und dieser führt wiederum zu Krämpfen, Koma und im Extremfall zum Tod.

Um die in seiner Funktion als Transportorgan und durch Lebensweise hervorgerufenen Schwankungen des Blut-pH-Wertes auszugleichen, stehen mehrere unentbehrliche Puffersysteme bereit. Sie teilen sich wie folgt auf:

Bicarbonat 53 Prozent

Hämoglobinat 35 Prozent

Proteinat 7 Prozent

Phosphat 5 Prozent

Entscheidend als Säurepuffer wirken sich Bicarbonat und Hämoglobinat aus, welches im direkten Zusammenhang zu unserem roten Blutfarbstoff Hämoglobin steht. Dieser Gehalt wird bei jeder normalen Blutuntersuchung gemessen. Liegt er über dem Normalwert von 7,4, darf eine latente Übersäuerung unterstellt werden. Die roten Blutkörperchen verlieren an Elastizität, werden starrer in ihrer Beweglichkeit und fließen zäher durch die feinsten Blutgefäße. Äußere Bereiche des Organismus werden schlechter durchblutet. Hämoglobin benötigt ausreichend Eisen, Vitamin B12 und Folsäure. Dennoch lässt sich aus dem pH-Wert des Blutes allein der Säure-Basen-Status nicht beurteilen. Wegen des Fließgleichgewichtes kann das Blut gepuffert sein, während hohe Säurekonzentrationen ins Bindegewebe abgeschoben wurden.

Die Lunge als Regulator

Sauerstoff ist die Grundlage allen Lebens. Der Mensch atmet mit jedem Atemzug etwa einen halben Liter Luft ein und aus. Täglich fließen ca. 10000 Liter Luft durch die Lungenflügel. Die Zusammensetzung der Luft wird Sie möglicherweise überraschen: Stickstoff ist mit ca. 78 Prozent der Hauptbestandteil, weit vor dem Sauerstoff mit ca. 21 Prozent. Das restliche 1 Prozent teilen sich einige Edelgase. Über den Blutkreislauf gelangt der Sauerstoff durch den Körper bis zu jeder Zelle. Aus Stoffwechselprozessen entsteht Kohlendioxid (CO2) als Abfallprodukt, das über das Blut zurück zur Lunge gelangt und ausgeatmet wird. Pflanzen benötigen das Kohlendioxid für die Photosynthese und wandeln es wieder zu Sauerstoff um.

Auf den Säure-Basen-Haushalt bezogen, ist die Lunge für die Ausscheidung flüchtiger Säuren zuständig. Ihre Substanzen lösen sich »in Luft auf« und stammen hauptsächlich aus dem Abbau schwacher organischer Säuren. Zitronensäure, Oxalsäure, Essigsäure und Buttersäure werden in Kohlendioxid umgesetzt und als Kohlensäuregas ausgeatmet.

Kapitel 3

Die Bedeutung des Bindegewebes

Das Bindegewebe durchzieht den ganzen Körper, umgibt alle Organe und verbindet Billionen von Körperzellen miteinander. Es wird auch Mesenchym genannt und besteht biochemisch betrachtet aus einer Sol-artigen Grundsubstanzflüssigkeit, aus kollagenen Fasern, Fasern des Nervensystems, Osteoblasten (Knochenbildner), Hämozytoblasten (Blutzellenbildner) und Makrophagen (Fresszellen). Diese Stoffe bilden ein Molekularsieb, durch das der gesamte Energieaustausch von den feinsten Blutgefäßen zu den Zellen muss. Keine einzige Organzelle hat einen direkten Anschluss an eine feine Blutader. Die Verästelungen der feinen Adern (Kapillaren) enden vielmehr in der Bindegewebsflüssigkeit. Von hier aus fließen die Nährstoffe und der Sauerstoff durch eine Membran zu den Zellen. Abbauprodukte aus unseren Zellen müssen ebenso durch das extrazelluläre Gewebe zurück zu den Blut- oder Lymphgefäßen.

Bindegewebe als Zwischenlager von Säuren

Das Bindegewebe trägt entscheidend zur Säure-Basen-Regulation bei. Wenn einzelne Organe eine Säureflut nicht abfangen können und die jeweiligen Puffersysteme überlastet sind, müssen Säuren trotzdem neutralisiert werden. Der Körper muss sein Transportmedium Blut so rein wie möglich halten, weil sein erlaubter pH-Wert so enge Grenzen hat. Steigen die Säurekonzentrationen an, werden sie zwar in einem gewissen Rahmen im Blut gepuffert, aber gleichzeitig wird unterwegs Säure abgegeben.

Nach der »Hierarchie der Gewebe« schlägt jetzt die Stunde des Bindegewebes. Säurehaltige Substanzen werden aus dem Blutkreislauf genommen und in der weniger empfindlichen Grundsubstanzflüssigkeit zwischengelagert. Mit der nächsten »Basenflut«, erzeugt durch Natriumbicarbonat aus den Belegzellen des Magens, werden sie wieder aus der Grundsubstanz gelöst und über Niere und Darm ausgeschieden.

Die gerade genannte »Hierarchie der Gewebe« beschreibt ein Naturgesetz, welches besagt, dass eine Rangfolge zwischen weniger wichtigen und höherwertigen Organen und Geweben besteht. Im Anfangsstadium werden die Regionen mit Säuren belastet, die am wenigsten Widerstand leisten oder auf die der Körper am ehesten verzichten kann. Später folgen die Hauptorgane.

Normale Aufbau- und Abbauphase

Zur Energiegewinnung versorgen wir uns am Tag mit Nährstoffen. Die Leber empfängt, verteilt und entgiftet die Nahrung über den Blutkreislauf. Dabei entstehen immer Säuren. Flüchtige Säuren atmen wir sofort als Kohlendioxid ab. Andere Säuren verlassen über die Nieren den Organismus. Überschüssige Säuren werden im Bindegewebe geparkt. Nachts wechselt die Phase von der Nährstoffzufuhr hin zum Stoffabbau. Leber und Nieren arbeiten nun im Verbund zusammen und sorgen für einen Abbau der Stoffwechselsäuren aus der Grundsubstanz. Diese wird nach und nach basischer und nimmt ihre kolloidale Struktur als Sol an. Der Morgenurin ist genau aus diesem Grund sauer und sollte einen pH-Wert von unter 6,8 haben. Nach diesem Rhythmus arbeitet unmerklich das Säure-Basen-System.

Mineralienraub als Selbstschutz

Ist die zuvor beschriebene Selbstregulation des Säure-Basen-Haushaltes erschöpft, steht dem Körper noch ein zweites »Notprogramm« zur Verfügung. Dabei geht es immer darum, alle lebenswichtigen Organfunktionen und die überlebenswichtige pH-Regulation im Blut aufrechtzuerhalten. Stehen über die Ernährung zu wenig basische Mineralien bereit und/oder reichen die frei zirkulierenden Basenreserven nicht aus, bedient sich der Körper aus seiner eigenen Substanz. Zur Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Status raubt er basische Mineralien aus den natürlichen Mineraldepots: Fingernägel, Haare, Zähne, Sehnen und Knochen. Kalzium, Kalium und Magnesium werden nun als Säurepuffer herangezogen. Die überschüssigen Säuren, die wegen Überlastung der Organe nicht ausgeschieden werden konnten, lagern sich anschließend als gebundene Salze im Bindegewebe ab. Diese Neutralsalze, volkstümlich »Schlacken« genannt, sind nur schwer löslich.

Mit diesem Selbstschutzprogramm sichert der Körper unser Überleben. Der »Raub« gibt sich aber in Form von brüchigen Fingernägeln, Haarausfall, Karies, Arthrose und Osteoporose zu erkennen. Deshalb können diese Symptome auf eine gestörte Säure-Basen-Balance hindeuten.

Ein gesunder Organismus wird mit einem gelegentlichen kräftigen Säurestoß problemlos fertig. Schwieriger wird es, wenn der Körper ständig übersäuert ist. Dann wird aus dieser von der Natur klug eingerichteten Zwischenlösung ein Dauerzustand. Säuren verhärten und setzen sich in der Bindegewebsflüssigkeit fest.

Die medizinische Erforschung des Bindegewebes

In der Schulmedizin galt lange Zeit die Zelle als kleinster Baustein des Organismus. Man ging von einer direkten Verbindung des Gefäßsystems zur Zellemembran aus und bewertete diese als funktionelle Grenze zwischen Extra- und Intrazellulärraum. Anfang der Fünfzigerjahre erkannte der österreichische Arzt Alfred Pischinger (1899–1983) die Flüssigkeit des Bindegewebes als wichtigstes Medium für einen gesunden Stoffwechsel. Sie steuert in ihrem situationsabhängigen Aufbau die gesamte Information zu jeder Zelle, so dass die Zelle nur in Abhängigkeit vom umgebenden Milieu ihre genetisch bedingte Reaktionsfähigkeit entfalten kann. Die elektromagnetische Verständigung der Zellen untereinander und die Weiterleitung von Nervenimpulsen erfolgen über diese Grundsubstanz.

Aufgelöste Mineralsalze verleihen dem »Bindegewebswasser« seine Leitfähigkeit. Im gesunden Zellmilieu lässt sich eine leicht negative Ladung mit < 50 mV messen. Der pH-Wert liegt um 7,4 im leicht basischen Bereich. Die korrekte Mineralsalzzusammenstellung dieses Zwischenraumes ist verantwortlich für Informationen, die die Zelle erreichen und Einfluss auf ihr Verhalten nehmen können. Jeder Stoffwechselvorgang und jeder Reiz muss schließlich in letzter Instanz die vorliegende Zwischenzellsubstanz überwinden. Seit der Erforschung des sogenannten »Unspezifischen« nach Pischinger spricht man in Fachkreisen auch von der Grundsubstanz-Matrix nach Pischinger oder vom System der Grundregulation.

»Schaut nicht auf das Blut, schaut auf das Zellmilieu, die Umgebung, in der der Mensch lebt.« (Prof. Alfred Pischinger)

1961 beschrieben die damals an der Universität Münster tätigen Professoren Dr. med. Werner H. Hauss (1908–1996) und der Notfallmediziner Dr. med. Gerhard Junge-Hulsing (1929–1997) unabhängig von Professor Pischinger, dass die Transmitterfunktion der Zwischenzellsubstanz durch deren Zustand sehr beeinflusst wird. Hauss schuf zur Erklärung der Distanzen zwischen den Zellen und Kapillaren den Begriff der Transitstrecke. Seit den Siebzigerjahren wird die Funktion des Bindegewebes von dem Biologen Prof. Dr. Hartmut Heine erforscht. Er betreibt Grundlagenforschungen über die Netzstruktur der von Bindegewebszellen produzierten Grundsubstanz. Seit 1987 gibt es die von Heine gegründete »Gesellschaft für Matrixforschung«.

Da die Grundsubstanz des Bindegewebes den Organismus zusammenhängend durchzieht, reagiert eine gestörte Grundsubstanz nicht nur lokal, sondern allgemein auf den Gesamtorganismus. Aufgrund des hohen Einflusses des mesenchymalen Bindegewebes wird in der Ganzheitsmedizin das Dreiersystem Kapillare, Grundsubstanz und Zelle als kleinste funktionelle Einheit gesehen. Die Vorgänge in diesem System folgen einem rhythmischen zellulären und extrazellulären Zusammenspiel. Es herrschen ein Sauerstoffüberschuss und eine normale Zellteilung vor. Die Immunabwehr ist intakt.

Als Ursache für klinisch objektivierbare Symptome sowie für chronisch verlaufende unspezifische Symptome muss eine krankhaft (pathologisch) veränderte Grundsubstanz mit in Betracht gezogen werden. Es muss also das Ziel sein, den »Pischinger-Raum« in seinem physikalischen Gleichgewicht zu halten.

Was ist unter Verschlackung zu verstehen?

Der akademische Streit der Gelehrten begann schon vor 100 Jahren mit dem österreichischen Arzt Dr. Franz Xaver Mayr (1875–1965). Er begründete seine therapeutischen Erfolge damit, den übersäuerten Körper durch Fastenkuren zu entgiften. Über Jahrzehnte hat die Schulmedizin die Übersäuerung (Azidose) bestritten. Sie befasste sich allerdings hauptsächlich mit den Organfunktionen und berücksichtigte in der Diagnostik und Therapie nicht den Zustand des Bindegewebes. Klassische Mediziner beriefen sich in ihrer Argumentation auf den konstanten Blut-pH-Wert und auf die normale Säure-Basen-Regulation der Organe. Das Verdienst von Pischinger war es, dass zunächst überwiegend Heilpraktiker und naturheilkundlich orientierte Ärzte die Bedeutung des Zellzwischenraumes erkannten. Seine Grundlagenforschungen wurden auf klinischer Ebene von bekannten Ärzten wie Dr. med. Felix Perger (1921–1993) und Prof. Lothar Wendt (1907–1989) umgesetzt.

»Die Säure ist das Zellgift schlechthin« (Dr. Franz Xaver Mayr). Vereinfacht formuliert, sind Schlacken aus Säuren entstandene Neutralsalze. Sind mehr Neutralsalze im Körper, als ausgeschieden werden können, dann entstehen Ablagerungen in der extrazellulären Matrix. Schlacken können aus physiologischen Rückständen des Stoffwechsels, aus eingekapselten Infektionsherden, abgestorbenen Zellen, dicken Schleim- und Entzündungsresten, aus Kalk, Cholesterin, Eiweiß, Fett- und Säureverbindungen und Medikamentenresten bestehen. Mit der üblichen Durchschnittsernährung wird der Organismus täglich mit einem Säureüberschuss von 50–100 mmol belastet. Ist die Grundsubstanz aber mit totem Ballast blockiert, der nicht mehr aktiv am Stoffwechsel teilnimmt, bzw. von Schlacken verdichtet, dann verändert sich die Bindegewebsflüssigkeit von einem Sol-Zustand in einen Gel-Zustand. Pischinger sprach nicht von Verschlackung, sondern nannte diesen schleichenden Prozess »Verdichtung der extrazellulären Matrix«.

Denaturierte Nahrung und Genussmittel

Zu wenig Sauerstoff

Unvollständige Verbrennung

Gärung und Fäulnis im Darm

Zu wenig Mineralstoffe und Spurenelemente

Umweltgifte

Bewegungsmangel

Anaerobe Sportarten

Schlafmangel

Stress, Ärger, Hektik

Reizüberflutung

Alle toxischen Reize werden vom Bindegewebe registriert und addiert. Die Gewebsflüssigkeit vergisst nichts. Die Informationen von Giftstoffen, die in den Körper gelangen, werden abgespeichert und sind sogar dann noch vorhanden, wenn dieser Stoff nicht mehr materiell vorzufinden ist und bereits wieder ausgeschieden wurde. Die Grundsubstanz ist der Resonanzboden für alle Wechselwirkungen im Organismus. Sie kann sich bis zu einem gewissen Grad selbst regulieren. Störungen zeigen sich über das optische Erscheinungsbild eines Menschen oder über Krankheiten, die als Ergebnis einer Azidose zu begreifen sind. Letztendlich bestimmt der Zustand des Bindegewebes, das Milieu der Zellen, unsere Gesundheit und unseren Alterungsprozess.