10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie finde ich meinen Platz in der Welt, ohne meine Herkunft zu verraten? Der Bestseller von Hanif Kureishi - erstmals bei btb im Taschenbuch. »Hanif Kureishi ist der aufregendste Autor Englands.« DER SPIEGEL

London, Ende der 80er Jahre: Shahid, Sohn pakistanischer Immigranten, zieht zum Literaturstudium aus der Provinz in die Großstadt. Sein Vater, würde er noch leben, wäre stolz auf den Sohn. Shahids älterer Bruder Chili ist weitaus weniger bemüht und wird das kleine Reisebüro der Familie irgendwann kaputtwirtschaften. Durch seine Dozentin Deedee Osgood, mit der er eine leidenschaftliche Affäre beginnt, lernt Shahid die angesagten Clubs von London kennen, in denen jedoch stets alle außer ihm Weiße sind. Gleichzeitig schließt er Bekanntschaft mit Riaz, seinem charismatischen Nachbarn im Studentenheim, einem streng gläubigen Moslem, durch den er in den Bann einer Gruppe junger Fundamentalisten gezogen wird. Shahid gerät in den Konflikt zwischen zwei Welten. Auf wessen Seite steht er?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 476

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

London, Ende der 80er Jahre: Shahid, Sohn pakistanischer Immigranten, zieht zum Literaturstudium aus der Provinz in die Großstadt. Sein Vater, würde er noch leben, wäre stolz auf den Sohn. Shahids älterer Bruder Chili ist weitaus weniger bemüht und wird das kleine Reisebüro der Familie irgendwann kaputtwirtschaften. Durch seine Dozentin Deedee Osgood, mit der er eine leidenschaftliche Affäre beginnt, lernt Shahid die angesagten Clubs von London kennen, in denen jedoch stets alle außer ihm Weiße sind. Gleichzeitig schließt er Bekanntschaft mit Riaz, seinem charismatischen Nachbarn im Studentenheim, einem streng gläubigen Moslem, durch den er in den Bann einer Gruppe junger Fundamentalisten gezogen wird. Shahid gerät in den Konflikt zwischen zwei Welten. Auf wessen Seite steht er?

Hanif Kureishi wurde 1954 als Sohn einer Engländerin und eines Pakistani in London geboren. International bekannt wurde er 1985 mit seinem Drehbuch für Stephen Frears’ Film »Mein wunderbarer Waschsalon«. Für sein Romandebüt »Der Buddha aus der Vorstadt« erhielt er den Whitbread Prize. Hanif Kureishi ist Verfasser zahlreicher Drehbücher, Erzählbände und Romane. Dort setzt er sich mit beißender Ironie Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Arbeitslosigkeit und Identitätsfindung auseinander. Von der britischen Tageszeitung »The Times« wurde er in die Liste der »50 besten britischen Schriftsteller seit 1945« aufgenommen.

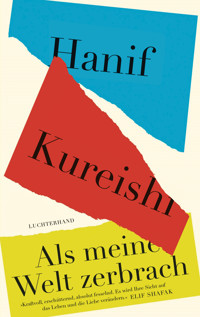

Hanif Kureishi

Das schwarze Album

Roman

Deutsch von Bernhard Robben

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

»The Black Album« bei Faber and Faber, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Genehmigte Taschenbuchausgabe Oktober 2025

btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © der Originalausgabe 1995 Hanif Kureishi

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025

btb Verlag, München.

Zuerst erschienen im Kindler Verlag GmbH, München.

Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt

unter Verwendung eines Motivs von © Doreen Fletcher,

Benjy’s, Mile End (Detail), 1992, Öl/Lwd.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

KLÜ · Herstellung: han

ISBN 978-3-641-33482-6V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Für Sachin und Carlo

Eins

Als Shahid Hasan eines Abends aus der Flurtoilette kam, die Tür mit einer Schnur schloss und sich unter einer funzeligen Glühbirne die Hose zuknöpfte, ging die Tür zu seinem Nachbarzimmer auf, und ein Mann mit Aktenmappe trat heraus. Er war schlank, trug ein offenes Hemd, braune Schuhe und einen Anzug, der weder beige noch von sonst einer bestimmbaren Farbe war – es war eben diese Art Anzug.

Shahid war verblüfft. Das College hatte ihm ein möbliertes Zimmer in einem Haus neben einem chinesischen Restaurant in Kilburn im Nordwesten Londons zugeteilt. Die zahlreichen Zimmer im sechsstöckigen Gebäude waren mit Afrikanern, Iren, Pakistani und sogar einem Häuflein englischer Studenten vollgestopft. Die Mieter ließen ihre Radios laufen, rauchten Dope und verbreiteten auf den schäbigen Korridoren den Geruch von billigem Aftershave und gekochtem Ziegenfleisch, ein Gestank, bei dem sich die Tapeten wie uralte Papyrusrollen von den Wänden schälten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, doch vor allem nachts, fielen die Insassen in mehreren Sprachen übereinander her, beschimpften ihre Hunde, lobten ihre Vögel und übten Trompete. Doch bis zu diesem Augenblick hatte Shahid aus dem Zimmer nebenan keinen Laut gehört und angenommen, dass es leer stand. Er hatte sich daher ungeniert geräuschvoll verhalten, und das machte ihn nun verlegen.

Die Glühbirne verlosch: Jedes Stockwerk wurde von einem Treppenlicht erhellt, das freundlicherweise immer dann ausging, wenn man kurz vor seinem Ziel war, wie sehr man sich auch beeilte. Der Mann blinzelte im Dämmerlicht, starrte Shahid an und schien ihm den Weg zu verstellen. Shahid wollte sich gerade entschuldigen, als sein Nachbar ihn auf Urdu ansprach. Shahid antwortete, und als hätte sich seine Vermutung bestätigt, trat der Mann einen Schritt vor, hielt ihm die Hand hin und stellte sich als Riaz Al-Hussain vor.

Im ersten Moment hatte Shahid geglaubt, dass Riaz so um die vierzig war, merkte aber, als der blasse, fast glatzköpfige Mann ihn anredete, dass er höchstens zehn Jahre älter als er selbst sein konnte, ein Mann mit gewählter Ausdrucksweise und den schwächlichen Augen eines Bücherwurms.

Seine sanfte Art war aber bestimmt nur Tarnung. Irgendetwas Eigenartiges ging von ihm aus, denn während sie freundlich miteinander plauderten und feststellten, dass sie beide am selben College studierten, beobachtete er Shahid sehr konzentriert, fast, als würde er direkt in ihn hineinschauen. Shahid fand diese Aufmerksamkeit zwar sehr angenehm, fühlte sich aber auch ein wenig schutzlos und befangen.

Der Mann kam zu einem Entschluss: »Lass uns gehen.«

»Wohin?«

Er legte eine Hand auf Shahids Arm. »Komm.«

Shahid folgte ihm willig, ohne zu wissen, warum, und sie gingen zwei Treppen hinunter, an den Fahrrädern und den Bergen herrenloser Post im Flur vorbei und hinaus auf die Straße. Dort angekommen hielt Riaz die Nase in den Wind, drehte sich zu Shahid um und riet ihm freundlich, Jacke und Schal zu holen, falls er so etwas besitze. Sie schienen zu einem größeren Spaziergang aufzubrechen.

Sobald Shahid sich eingemummelt hatte, machten sie sich auf den Weg. Riaz redete mit ihm, als wäre es lange her, dass er jemanden so gern gemocht oder so gut verstanden hätte.

»Hast du schon gegessen? Wenn ich denke und schreibe, dann vergesse ich das Essen, und irgendwann fällt mir plötzlich auf, was ich für einen Heißhunger habe. Geht’s dir auch so?«

Shahid, der in den Wochen am College kaum ein freundliches Lächeln gesehen und selbst nur selten gelächelt hatte, taute allmählich auf. Er sagte: »Seit ein paar Tagen läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an gutes indisches Essen denke, aber ich habe keine Ahnung, wo es hier so was gibt.«

»Natürlich vermisst du das indische Essen. Schließlich bist du ein Landsmann.«

»Naja … nicht so ganz.«

»Aber natürlich. Du bist mir schon aufgefallen.«

»Ja? Was habe ich getan?«

Riaz gab keine Antwort, ging aber rasch und zielstrebig voran. Shahid musste immer wieder vom Bürgersteig auf die Straße und zurückhüpfen, um mit ihm Schritt halten und den Iren ausweichen zu können, die sich zu dieser Tageszeit vor den Pubs versammelten. Allmählich wurde sie Shahid richtig vertraut, diese Straße, die bislang sein Bild von London prägte. Tagsüber war sie vor allem gefragt wegen ihrer Secondhandshops und wurde von altersschwachen Möbeln gesäumt. Griesgrämige Ladenbesitzer hockten draußen in ihren Sesseln vor klammen, blasenziehenden Tischen und lasen unter troddelbehängten Schirmen von Standardlampen aus den vierziger Jahren die Rennberichte. Fleckige Matratzen mit Wasserpfützen auf den Plastikbezügen waren wie Sandsäcke um sie herum aufgestapelt.

Riaz schien nichts davon wahrzunehmen. Shahid fragte sich, ob er ein philosophisches Problem zu lösen versuchte oder nur zu einer Verabredung eilte und wollte, dass Shahid ihn begleitete.

Als Shahid noch nicht hier, sondern auf dem Land in Kent wohnte und vom wüsten, kunterbunten London nur träumte, hatte ihm sein Bruder Chili Mean Streets und Taxi Driver auf Video geliehen, um ihm einen ersten Eindruck zu verschaffen. Aber das waren Filme voller Action, die ihn nicht auf diese schäbige Armut vorbereitet hatten. Schon an seinem ersten Tag hier hatte er eine arme Frau mit Plastiksandalen an den bloßen Füßen gesehen, die ihre drei Kinder über die Straße zerrte und, kaum war sie auf der anderen Seite angekommen, die Schuhe auszog, um damit auf die Arme ihrer Kleinen einzudreschen.

Außerdem fragte er sich manchmal, ob nicht vor Kurzem irgendwo in der Nähe eine Irrenanstalt geschlossen worden war, da auf der High Road die Exhibitionisten, Brabbler und Wahnsinnigen Tag und Nacht zu Dutzenden herumrandalierten. Ein Mann mit rasiertem Schädel stand stundenlang mit geballten Fäusten in einem Hauseingang und lallte vor sich hin. Junge Obdachlose – Shahid hatte sie zuerst für Studenten gehalten – klammerten sich an ihre Bierdosen, als wären es Handgranaten, später schliefen sie dann vor Haustüren in irgendwelchen Pfützen, von denen sich nicht sagen ließ, ob es Wasser war oder Hundepisse. Ein Mädchen hatte er gesehen, das sammelte den ganzen Tag lang Feuerholz auf Baustellen und Müllhalden.

Über die vielfältigen, aus offenen Türen strömenden Gerüche der indischen, italienischen und griechischen Küche konnte sich Shahid trotzdem freuen wie am ersten Tag, als er fasziniert und voller Erwartung seine Koffer über diese Straße geschleppt hatte. Viele Geschäfte zwischen den Restaurants waren allerdings mittlerweile geschlossen und mit Brettern vernagelt oder zu Trödelbuden und Wohlfahrtsläden umfunktioniert worden. Shahid hatte die Londoner zunächst für besonders spendabel gehalten, bis ihm sein pakistanischer Vermieter lachend erklärte, dass solche Läden ihr Entstehen dem Bankrott und nicht der Tugendhaftigkeit verdankten.

Als Riaz wieder das Wort ergriff, sah er Shahid nicht an. Er sagte: »Du arbeitest natürlich ziemlich viel. Das machen alle, die rüberkommen. Aber du hast dich auch einer ernsten Sache verschworen.«

»Hab ich?«

»Jedenfalls zweifle ich keine Sekunde an deiner Entschlossenheit.«

Shahid war durchaus nicht gewillt, die Menschenkenntnis seines Zimmernachbarn zu hinterfragen. Ihn überraschte nur die Intimität seiner Bemerkungen. Aber vielleicht hatte sich Shahid in letzter Zeit allzu ausschließlich mit reservierten Engländern abgegeben.

»Stimmt, ich habe mich entschlossen, fleißig zu studieren, weil ich –«

»Dieses Restaurant ist ausgezeichnet. Das Essen ist bescheiden, und das einfache Volk kommt oft hierher.«

»Ich werde es mir merken«, sagte Shahid.

»Ganz bestimmt.«

Zwischen einem karibischen Perückenladen und einem rumänischen Restaurant – Reihen einfacher weißer Stühle und nackter Tische hinter schmuddeligen Tüllgardinen – lag ein indisches Café, in das Shahid seinem neuen Bekannten folgte.

»Hier wirst du dich wie zu Hause fühlen.«

Woher wusste Riaz, dass er sich zu Hause fühlen würde in einem Raum mit fünf Resopaltischen und roten, angeschraubten Schalensitzen, die von Neonlampen so strahlend hell erleuchtet wurden wie eine Gefängniszelle?

Alle Menüs waren in rechtwinkligen Stahlpfannen hinter einer Glastheke ausgestellt, und vor jedem Gericht lag ein Schildchen, auf dem zu lesen war, ob es sich um »Zugini« oder »Oberschin« handelte. Auf einem Regal standen zwei Mikrowellenherde, in denen das Essen aufgewärmt wurde, und an der Wand hing ein mit Koran-Suren beschriebener Kupferteller. Ein Junge, offenbar der Sohn des Besitzers, saß an einem der Tische und machte Schulaufgaben.

Vielleicht fürchtete Riaz, ein wenig zu herrisch zu seinem neuen Freund gewesen zu sein, denn als Shahid die ausgestellten Gerichte betrachtete, sagte er in sanfterem Ton: »Selbst wenn du schon gegessen hast, magst du dich ja vielleicht trotzdem eine Weile zu mir setzen. Oder hast du keine Lust, mir Gesellschaft zu leisten?«

»Doch, natürlich.«

»Weißt du, ich habe nicht nur deine Arbeit für das College gemeint. Du bist doch auf der Suche, oder nicht?«

»Ich bin mir nicht sicher«, sagte Shahid nachdenklich. »Aber du könntest recht haben.«

Shahid setzte sich, während Riaz an die Theke ging und seine Bestellung beim Besitzer aufgab, dessen Zähne vom Betelkauen dunkelrot waren. Der Mann lud das Essen mit einer Kelle auf die Plastikteller und stellte sie in die Mikrowelle. Shahid hörte, wie Riaz ihn nach Farhat fragte.

Ein paar Minuten später scheuchte Blutzahn seinen Jüngsten von den Schularbeiten auf und befahl ihm, den Gästen das Essen zu bringen.

»Wo ist dein Bruder?«, fragte Riaz den Jungen flüsternd, als er zu ihnen an den Tisch kam.

Der Junge warf seinem Vater einen Blick zu, als wollte er sichergehen, dass der ihn nicht hören konnte. »Hat lernt. Oben. Darf heut nicht raus. Dadda ist ziemlich wütend.«

Riaz nickte kurz. »Sag ihm, ich komme morgen vorbei.«

»Okay.«

Nach diesem seltsamen Wortwechsel langten Riaz und Shahid mit flinken Fingern nach den heißen Chapattis und tunkten sie in Dhal und öliges Keema. Als Shahid aufblickte und sah, wie Riaz aß – noch nie hatte er jemanden so schnell essen sehen, fast, als müsste er eine Maschine auftanken – dachte er, was für ein Glückstag! Während er darauf gewartet hatte, dass das Collegeleben richtig anfing – er wollte herausgefordert werden, intellektuell, aber auch in jeder anderen Hinsicht –, hatte er vor allem gelesen und geschrieben, Vorlesungen besucht und Spaziergänge unternommen. Er ging ins Kino, kaufte sich manchmal eine Karte für einen der billigsten Theaterplätze und war einmal sogar bei einem abendlichen Treffen der Sozialisten gewesen. Er spazierte über den Piccadilly Circus, setzte sich eine halbe Stunde auf die Stufen vor dem Eros und hoffte, eine Frau kennenzulernen, bummelte über den Leicester Square und durch Covent Garden, betrat eine »Erotik«-Bar, wo sich eine Frau zehn Minuten zu ihm setzte und ein Mann ihm hundert Pfund für eine Flasche Sprudelwasser abknöpfen wollte und ihm einen Hieb in die Seite verpasste, als er hinausging. Er hatte sich noch nie so unsichtbar gefühlt: Irgendwie war dies nicht das »echte« London.

»Hast du gewusst«, fragte Riaz mit vollem Mund, »dass der Chili aus Südamerika kommt? Er wurde erst im Mittelalter nach Indien eingeführt, und das Wort stammt aus dem Aztekischen.«

»Ich hatte keine Ahnung. Aber mein Bruder heißt Chili. Passt zu ihm.«

»Wieso?«

»Einfach so. Was studierst du eigentlich, Riaz?«

»Jura. Eine Zeit lang habe ich den Armen und Unwissenden aus meinem Bezirk allgemeinen und juristischen Rat erteilt. Ich tat, was ich als gebildeter Amateur nur tun konnte, um ihnen zu helfen. Aber jetzt will ich Recht und Gesetz richtig studieren.«

»Und woher kommst du?«

»Aus Lahore. Ursprünglich.«

»Dieses ›ursprünglich‹ ist eine ziemlich große Sache«, sagte Shahid.

»Die größte von allen. Das hast du begriffen, wie? Ich war vierzehn, als man mich in dieses Land brachte.« Shahid erfuhr, dass Riaz in der Nähe von Leeds in einer moslemischen Gemeinschaft »mit dem Volk gelebt und gearbeitet hatte, um ihm seine Recht darzulegen«. Beide Orte hatten jedenfalls seinen Akzent geprägt, und so erklärte sich, warum er sich wie eine Kreuzung aus J. B. Priestley und Zia ul-Haq anhörte. Doch sein Englisch war korrekt, ohne jeden Slang. Shahid konnte die Interpunktion regelrecht spüren, als würde sie wie ein Netz in der Luft hängen.

Er musste an einen seiner Onkel denken, einen Journalisten in Pakistan (unter Zia verhaftet, weil er gegen dessen Islamisierungspolitik war), der immer wieder gern feststellte, dass die einzigen Menschen, die heute gutes Englisch sprachen, vom Subkontinent kamen. »Sie haben uns diese Sprache gegeben, aber wir allein wissen, wie man damit umgehen muss.«

Dieser Onkel allerdings, auf dessen Hof Shahid und Chili jeden Winter unter Mangobäumen in der Hängematte lagen und überlegten, zu welcher Party sie gehen sollten, liebte es, seine Neffen mit seinen satirischen Ansichten zu unterhalten. So behauptete er etwa, dass die Pakistani in England heutzutage alles selber machen mussten – sie müssten die Sporttrophäen gewinnen, die Nachrichten sprechen, in den Läden arbeiten, die Geschäfte führen und auch noch die englischen Frauen vögeln. »Euer Land ist vor die Kanaken gegangen!« Er nannte dies »die Last des braunen Mannes«.

Shahids älterer Bruder Chili hatte sich diese Auffassung gegen Ende seines Teenageralters zu eigen gemacht und nach Kräften in die Tat umgesetzt, bis er schließlich die bezaubernde Zulma heiratete und ihr Hochzeitsvideo, das länger als Der Pate (alle drei Teile) war, in ganz Karachi und selbst in Peshawar zum allgemeinen Pflichtprogramm erkoren wurde. Wenn er damals morgens nach einer neuen Eroberung in die Küche taumelte, sagte er: »Shit, alles müssen wir selbst machen! Das ist unsere Last – aber ich werde schon allein damit fertig!«

Daher beschloss Shahid jetzt, über sein Privatleben zu schweigen. Aber Riaz schien auch nicht mehr von sich preisgeben zu wollen, und Shahid überlegte, ob er vielleicht etwas ganz Bestimmtes mit ihm vorhatte. Vermutlich wollte er ihn um einen Gefallen bitten, aber Shahid verwarf seine Bedenken rasch wieder und nahm sich fest vor, keinen unzugänglichen Eindruck zu machen.

Und so kam es, dass Shahid wenige Augenblicke später doch von seinen Eltern und seinem Bruder erzählte, die ein Reisebüro führten. Vor fünfundzwanzig Jahren war Shahids Mutter Sekretärin und sein Vater Angestellter in einem winzigen Büro gewesen, doch heute gehörten seiner Familie zwei Läden in Sevenoaks, Kent. Sein Vater war kürzlich gestorben.

Riaz hörte aufmerksam zu. »Und haben sie sich verloren, als sie in dieses Land kamen?«

»Sich verloren?«

»Ja, ob sie sich verloren haben.«

Eine seltsame Frage. Aber war er schließlich nicht deshalb aufs College gegangen? Um sich von seiner Familie zu distanzieren? Um über ihr Leben nachzudenken und darüber, weshalb sie nach England gekommen waren?

»Du könntest recht haben. Vielleicht ist es so gewesen. Die Arbeit meiner Familie hat immer nur darin bestanden, andere Menschen um die Welt zu schicken. Sie selbst sind nirgendwo hingereist, höchstens einmal im Jahr nach Karachi. Sie können nur arbeiten, sonst nichts. Mein Bruder Chili sieht das allerdings nicht so … strikt. Aber er gehört auch einer anderen Generation an.«

»Gehört er zu den Leichtlebigen?«

»Zu den Leichtlebigen?« Shahid musste über dieses seltsame Wort lachen. »Wie kommst du überhaupt dazu, mich so etwas zu fragen?«

Einen Augenblick zeigte sich hitzige Leidenschaft hinter Riaz’ kühler Hartnäckigkeit, und er schlug mit der Hand auf den Tisch.

»Wie ich dazu komme?«

»Ja«, erwiderte Shahid.

»Ich meine, was haben diese Leute – unsere Leute was haben die eigentlich von ihrem Leben?«

»Sie haben immerhin ihre Sicherheit und ein Ziel.« »Dann haben sie sich verloren.«

»Wieso?«

»Wenn das alles ist, was ihnen bleibt? Ist doch logisch.«

Shahid sah auf seine Finger, die das Essen nikotingelb verfärbt hatte. Riaz wollte ihn provozieren. Er bereute, so offen gewesen zu sein. Trotzdem genoss er die Diskussion. Und da war eine Sache, die musste er noch loswerden.

»Gut, sie haben bestimmt was verloren«, gab er zu. »Sie mögen zum Beispiel keine Kunst, verachten aber gleichzeitig ihre eigene Arbeit und lachen über die Kunden, die ihre hässlichen Leiber an fremden Stränden in der Sonne brutzeln lassen und in Karaoke-Bars gehen.«

»Und recht haben sie! Kein Pakistani würde auch nur im Traum daran denken, sich am Meer so idiotisch aufzuführen – bis jetzt jedenfalls. Aber glaubst du nicht, dass wir bald überall in diesen Bikinis herumstolzieren?«

»Darauf warten meine Mutter und Chili ja nur. Dass die Asiaten anfangen, einen Pauschalurlaub zu buchen.«

»Entschuldige, kann ich dich etwas fragen – ich weiß, du nimmst es mir nicht übel – aber deine Familie scheint mir doch etwas Besonderes zu sein.«

»Für mich ist sie’s jedenfalls.«

»Wie kommt es dann, dass sie dich an einem derart heruntergekommenen College studieren lässt?«

Durch sein schüchternes Auftreten und das Fehlen aller whiskysaufenden Prahlerei wie etwa bei Shahids Onkel hatte Riaz bisher einen ausgesprochen höflichen Eindruck auf ihn gemacht. Trotzdem fragte sich Shahid, ob Riaz ihn nicht deshalb in die Enge trieb, weil er bei seinen Fragen einen Hintergedanken hatte. Aber worauf wollte er hinaus? Wer war dieser Mann, der ihm solche Fragen stellen konnte?

»Wegen einer Frau namens Deedee Osgood. Kennst du sie?«

»Natürlich, sie hat einen gewissen Ruf am College.« »Zu Recht. Und weil ich nicht besonders gut war in der Schule.«

»Du?« fragte Riaz besorgt. »Warum nicht?«

»Du weißt schon, ich hatte andere Sachen im Kopf. Meine Freundin war schwanger. Sie – ähm – musste –«

»Was?«

»Sie musste abtreiben. Eine ziemlich üble Geschichte.« Er fürchtete, dass Riaz nun schlecht von ihm denken könnte, da er selbst fand, dass er sich ganz schön schäbig verhalten hatte, als er einfach davongelaufen war. Riaz stieß tatsächlich einen Seufzer aus. Shahid fuhr fort: »Danach haben meine Eltern mich gezwungen, für sie zu arbeiten.«

»Und du hast ihren Wunsch respektiert?«

»Nicht so richtig. Statt Leute nach Ibiza zu verfrachten, habe ich im Büro gesessen und Malcolm X, Maya Angelou und Souls of Black Folk gelesen. Ich las vom Aufstand 1857 gegen die Engländer, der Teilung Indiens und von Mountbatten. Und dann habe ich eines Morgens im Bett angefangen, Mitternachtskinder zu lesen. Kennst du das?«

»Mir schien es in Bezug auf Bombay recht zutreffend, aber diesmal ist er zu weit gegangen.«

»Ja? Ich fand das Buch anfangs ziemlich schwierig. Seine Erzählrhythmen haben nichts Westliches. Er schlägt einen Haken nach dem anderen. Dann habe ich den Autor im Fernsehen gesehen, wie er den Rassismus kritisierte und den Leuten erklärte, wie alles angefangen hat. Ich sage dir, am liebsten hätte ich laut gejubelt. Aber danach habe ich mich beschissen gefühlt, weil ich nämlich endlich was begriffen hatte. Mir kamen grässliche Gedanken. Das ist die reine Wahrheit, Riaz –«

»Alles andere ist auch wertlos.«

»Ja.« Shahid bekam Herzklopfen. »Ich dachte, ich würde verrückt.«

»Wieso?«

»Riaz, ich –«

Im selben Augenblick schoss ein Mann mit derartigem Tempo ins Restaurant, dass Shahid sich fragte, ob er gleich zur Hintertür wieder hinausstürzen würde, die Polizei auf den Fersen. Doch der Mann konnte noch rechtzeitig bremsen und blieb bebend neben ihnen stehen. Ehe er ein Wort hervorbringen konnte, befahl ihm Riaz’ gebieterisch erhobener Zeigefinger zu schweigen. Der Mann gehorchte prompt und setzte sich, immer noch zitternd, zu ihnen.

Riaz sah Shahid an und sagte: »Weiter.«

»Ich habe mich auf einmal da draußen in Kent –«

»Ja?«

»– noch schlimmer als früher wie der letzte Dreck gefühlt. Ich bin ziemlich oft verprügelt worden, weißt du. Das hat mich verdammt unsicher und empfindlich gemacht. Ich habe immer gedacht, mit mir stimmt was nicht.«

Shahids Aufmerksamkeit war auf unangenehme Weise geteilt zwischen dem Mann neben ihm, den er sich noch nicht einmal richtig angesehen hatte und der nun von seinen innersten Empfindungen hörte, und dem Mann vor ihm, der darauf wartete, alles von ihm zu erfahren.

»Überall war ich der einzige Mensch mit dunkler Haut. Hatten die Leute deshalb ein anderes Bild von mir? Ich begann, mich vor bestimmten Orten zu fürchten. Ich wusste nicht, was die Leute von mir dachten. Bestimmt hatten sie nur Hohn, Widerwillen und Hass für mich übrig. Und wenn sie nett zu mir waren, hielt ich sie für Heuchler. Ich wurde paranoid. Ich wollte nicht mehr aus dem Haus. Ich wusste, dass ich durcheinander und … völlig fertig war. Aber ich wusste nicht, was ich dagegen tun konnte.«

Shahid wandte sich an den Neuankömmling, der aufmerksam zuhörte, wie im Takt mit dem Kopf nickte und die Finger auf der Tischplatte tanzen ließ.

»Ich höre jeden Laut vom Aufschrei deiner Seele«, sagte der Mann. »Nenn mich Chad.«

»Shahid.«

»Er ist mein Zimmernachbar«, erklärte Riaz.

Sie gaben sich die Hand. Chad war ein auffälliger Mann, groß, mit breitem Gesicht; er wirkte wie ein Jugendlicher, der vorgibt, erwachsen zu sein. Er schien es vor Hunger kaum noch aushalten zu können.

»Da ist noch was viel Schlimmeres.« Shahids Mund war trocken, die Hände flatterten. Als er einen Schluck aus seinem Glas trinken wollte, verschüttete er Wasser auf den Tisch. »Ich glaube nicht, dass ich darüber reden kann. Obwohl es bestimmt besser wäre.«

»Du musst«, sagte Riaz.

»Unbedingt«, sagte Chad.

Sie beugten sich vor, ohne darauf zu achten, dass ihre Ärmel vom Wasser feucht wurden.

Shahid sagte: »Ich wollte ein Rassist sein.«

Der ernsthafte Chad wurde wirklich sehr ernst. Er warf Riaz einen Blick zu, stand auf und ging an den Tresen, um sich sein Essen abzuholen. Shahid wartete, bis er zurückkam. Riaz schien lautlos vor sich hinzusummen.

Shahid zitterte am ganzen Körper. »Ich wurde die Bilder vom Niggerkillen gar nicht mehr los.«

»Was meinst du damit?«, fragte Chad.

»Was ich damit meine? Ich meine Pakis aufklatschen, Nigger, Schlitzaugen, Iren, dieses ganze ausländische Pack. Ich habe immer vor mich hingemurmelt, sie beschimpft, wenn ich welche gesehen habe. Am liebsten hätte ich ihnen in den Arsch getreten. Allein bei dem Gedanken, mit einem asiatischen Mädchen zu schlafen, wurde mir schlecht. Ich bin jetzt ziemlich ehrlich zu euch –«

»Schütte uns dein Herz aus«, brummte Chad. Er hatte sein Essen nicht angerührt.

»Selbst wenn sie scharf auf mich waren, wollte ich nicht, dass sie mich anfassen. Ich konnte es nicht ertragen, wisst ihr, ich dachte, fass ein asiatisches Mädchen an und es will dich sofort heiraten. Braunes Fleisch hätte ich höchstens noch mit dem Brandeisen berührt. Ich habe sie gehasst, diese ausländischen Bastarde.«

Riaz sagte leise: »Mann, wie konnte es nur so weit kommen?«

»Ich habe mir gesagt … warum kann ich kein Rassist sein wie alle anderen? Warum soll ich auf dieses Privileg verzichten müssen? Warum soll ich allein immer der Gute sein? Warum kann ich nicht rumstolzieren und die anderen anpissen, wenn sie so minderwertig sind? Ich wurde zu einem von denen. Ich wurde ein Monster.«

»Du wolltest kein Rassist sein«, erklärte Chad. »Das sag ich dir hier und jetzt und ein für allemal. Und du sollst auch wissen, dass jetzt alles in Ordnung ist.«

Chad schaute Riaz an, der mitfühlend nickte und damit bestätigte, dass nun tatsächlich alles in Ordnung war. »Nimm’s nicht persönlich.« Chad zeigte auf sich und auf Riaz. »Schließlich wissen nur wir beide Bescheid. Und wir halten dich überhaupt nicht für rassistisch.«

»Aber ich bin ein Rassist.«

Chad schlug auf den Tisch. »Ich habe dir doch schon gesagt, dass du nur ein Gefäß warst.«

»Ich wollte der National Party beitreten.«

»Und? Bist du?«

»Ich hätte die Formulare ausgefüllt – wenn sie welche hätten.« Shahid wandte sich an Riaz. »Wie wird man Mitglied in so einem Verein?«

»Woher sollte der Bruder so was wissen?« Chad wurde allmählich wütend. Er hatte Riaz angesprochen, aber Riaz wühlte in seiner Brieftasche und war offenbar nicht gewillt, noch etwas zu sagen: Sein Nicken war endgültig gewesen.

Chad riss sich zusammen und fuhr fort: »Hör mal. In Sachen Rassismus ist dies das längste und härteste Jahrhundert in der gesamten Geschichte. Ist doch klar, dass du dich da auf diese verquere Art anstecken musstest. Ein kleiner Hitler steckt in allen Weißen – und den haben sie dir vererbt. Ist auch alles, was sie je für uns getan haben.«

»Nur wer sich reinigt, kann sich befreien«, sagte Riaz. Er stand auf und ging zur Tür.

»Der Bruder braucht frische Luft«, sagte Chad. »Die brauchen wir alle. Puh!«

Chad und Shahid folgten Riaz zurück zum Haus. Shahid war ziemlich durcheinander und fragte sich besorgt, ob er seine neuen Bekannten derart verprellt hatte, dass sie seine Freundschaft nicht mehr wollten. Chad gefiel ihm. Wenn er lachte, lachte er mit dem ganzen Körper, mit den Schultern, dem Bauch, der Brust, und seine Hände zitterten wie Fächer, als hätte jemand in seinem Bauch einen Motor angestellt. Doch Chad hatte sich auch die mühselige Aufgabe gestellt, dieses unbändige Lachen beherrschen zu wollen: Er schien sich dafür zu schämen, dass ihn so vieles erheiterte.

Vor Riaz’ Tür griff Shahid verzagt und ein wenig respektvoll nach Riaz’ Hand. »Schön, dich kennengelernt zu haben.«

»Danke«, sagte Riaz. »Auch ich habe einiges gelernt.«

»Lebwohl.«

»Kein Lebwohl.«

»Wie bitte?«

»Wir freuen uns, dass du zu uns gehörst.« Und Riaz lächelte Shahid an, als hätte er eine Art Test bestanden.

Zwei

Erst als Shahid kurz darauf seine Tür aufschloss, merkte er, dass Chad neben ihm stand und sich zu ihm ins Zimmer drängen wollte.

»Komm rein«, sagte Shahid überflüssigerweise.

Chad schloss die Tür und blieb dicht vor Shahid stehen. Mit gedämpfter Stimme fragte er: »Wie geht’s ihm?«

»Ganz gut«, sagte Shahid, da er annahm, dass Chad Riaz gemeint hatte, und fragte sich, ob der arme Riaz vielleicht an einer Krankheit litt. Wie das blühende Leben sah er jedenfalls nicht aus.

»Willst du etwas trinken?«

»Danke, ich nehme mir nachher einen Schluck Wasser. Du kannst von Glück reden, dass du neben ihm wohnst. Und du meinst wirklich, ihm geht’s gut?«

»Warum denn nicht?«

Chad musterte Shahids Gesicht, als suche er nach einem letzten Beweis dafür, dass Shahid in Riaz’ Geheimnisse eingeweiht war. »Prima«, sagte er schließlich erleichtert. »Ich habe mich in den letzten Tagen ziemlich rar gemacht, weil er eine Arbeit beenden muss, die ihm sehr am Herzen liegt. Er lässt mich bestimmt bald einen ersten Blick darauf werfen – die Sache steht kurz vor dem Abschluss. Aber er arbeitet doch nicht zu viel, oder?«

»Pausenlos«, sagte Shahid im Brustton der Überzeugung.

»Es gibt viel zu tun.«

»Genau.« Derart ermutigt riskierte Shahid eine Frage: »Weißt du, woran er eigentlich arbeitet?«

»Wie bitte?«

»Ich meine … ist es irgendwas Besonderes, was anderes als das Übliche?«

»Aber er redet doch nicht darüber, Shahid.«

»Ich weiß, ich weiß. Aber –«

»Klar, irgendwas Besonderes. Zusätzlich zum Üblichen, den Briefen an die Abgeordneten, ans Innenministerium, an die Einwanderungsbehörden, Zeitungsartikel. Außerdem will er ein bisschen Geld für die Gründung einer eigenen Zeitung auftreiben. Und dann hat er noch was mit den Iranern vor. Aber darüber will er nicht reden. Ist noch zu heiß, verstehst du? Jedenfalls …«

Shahid fiel der kummervolle Ausdruck in Chads Augen auf, der von einer tiefen Verletzung zu sprechen schien.

»Was du im Café gesagt hast … ist mir wirklich durch und durch gegangen.« Spielerisch schlug er seine geballte Hand gegen Shahids Faust. »Gut, dass du’s gesagt hast. Ein Mann, der redet, ist wie ein Löwe. Du bist ein Löwe.«

Chad hielt die Tür auf. »Lass uns gehen.«

»Wohin?«

»Komm.«

Shahid folgte Chad, wie er zuvor Riaz gefolgt war. Chad klopfte in einem bestimmten Rhythmus an die Tür des Zimmers, das Shahid für leer gehalten hatte. Riaz rief ihnen zu, sie sollten hereinkommen.

Beim Schein einer Lampe saß er mit dem Rücken zur Tür vor einem überladenen Schreibtisch und sah hinaus zu den Bingosälen auf der anderen Straßenseite. Chad hielt einen Finger an die Lippen. »Pssst …« Shahid gefiel es, Riaz so zu sehen: Gelehrsamkeit bedeutete für ihn Fleiß, und Wissensdurst verband er mit Güte.

Riaz’ Zimmer war größer als das von Shahid, aber die Tapeten wellten sich ebenso wie bei ihm. Dafür war der Raum mit Büchern, Zeitungen, Akten und Briefen vollgestopft. Sie stapelten sich auf dem Boden, quollen aus Aktenschränken und klebten irgendwie auf dem Fensterbrett, wahrscheinlich mit Hilfe von Mango-Chutney oder Lucknow-Pickle. Shahid war überzeugt, dass einige der knackig aussehenden Akten aus Nan und getrockneten Chapattis bestanden, alte Pappadams enthielten und von Spinnweben zusammengehalten wurden.

Oben ließ jemand eine Platte von Donna Summer laufen, und man konnte Männergestöhn hören. Shahid wollte gerade ein wissendes Grinsen aufsetzen, begriff dann aber instinktiv, dass seine neuen Freunde kein Verständnis für seine Belustigung aufbringen würden. Shahid fragte sich, ob Riaz wusste, dass in diesem Haus unter anderem auch einige Homosexuelle wohnten. Über Shahid hauste zum Beispiel ein schwuler Speedfreak, der immerzu den Flur putzte. »Auf dem Linoleum könntste frühstücken«, sagte er jedes Mal, wenn man vorbeikam.

Hinter Riaz’ Rücken begann Chad, Papiere von einem Stapel auf den anderen zu schieben. Er schaute skeptisch auf die ramponierten Rücken zerfledderter Wälzer, bevor er sie von einem Stuhl zu einer Stelle auf dem Boden trug, die allerdings so ungünstig war, dass er darüber stolperte, als er auf Zehenspitzen zurückschlich. Als Chad ihm einige Papiere in die Hand drückte, ließ Shahid sich von seiner Begeisterung anstecken und versuchte, die Blätter – mit angehaltenem Atem – auf dem Fensterbrett zu deponieren.

Ein Regal brach zusammen, und ein Schwung arabischer Bücher ergoss sich auf den Boden; Chad fischte einen Luffaschwamm, mehrere Hemden, eine Unterhose und zahlreiche braune Socken darunter hervor. Er hielt sie kurz in die Höhe und betrachtete sie, als frage er sich, ob der Fotokopierer der beste Ort für dreckige Klamotten sei, gab sie dann aber an Shahid weiter. Dann hielt er eine Plastiktüte auf, und Shahid stopfte die Wäsche hinein.

»Könnte man ebenso gut auch zum Waschsalon bringen.«

»Wird höchste Zeit.« Shahid schnüffelte an der Tüte. Chad sah ihn irgendwie auffordernd an. »Der Waschsalon hat die ganze Nacht auf.«

»Was für eine phantastische Stadt.«

»Mit so vielen Versuchungen für junge Männer.«

»Stimmt«, sagte Shahid. »Gott sei Dank.«

»Aber ein Waschsalon ist schon ziemlich nützlich.«

»Ziemlich.«

Shahid entnahm Chads Blick, dass er Riaz’ Klamotten zum Waschsalon bringen sollte. Es war nicht zu fassen! Er wollte schon ablehnen, zögerte dann aber. Wäre es nicht taktlos, wenn er sich weigerte? Shahid hatte sich interessante asiatische Freunde gewünscht. Warum musste er den stolzen Mann markieren, wenn sich die Dinge so gut entwickelten? Wollte er denn wieder jeden Abend allein verbringen?

Als Shahid aus dem Zimmer ging, sah er, wie Chad vor sich hin lächelte. Sogar Shahid musste kichern, als er die Straße entlangschlenderte, die Tüte über der Schulter.

Es war spät und der Waschsalon leer. Shahid warf die Stinkklamotten in die Maschine, füllte Waschpulver ein, steckte einige Münzen in den silbernen Schlitz und ging nach draußen.

Er verließ die Hauptstraße und steuerte auf einige riesige düstere Wohnanlagen zu. Selig vor Erleichterung über das, was er im Restaurant gebeichtet hatte, schritt er rasch aus, ohne sich recht um seine Umgebung zu kümmern. Er ging eine Treppe hinunter und lief über einen unterirdischen Parkplatz, auf dem keine Autos standen. Nur hier und da lag ein Haufen verbrannter Abfall. Es war eine dreckige Gegend, und irgendein Ganove hätte ohne Weiteres mit einem Messer über ihn herfallen können, aber Shahid hatte keine Angst. Die gespenstischen Schatten der Stadt waren ihm allemal lieber als das fahle Sonnenlicht auf dem Land.

Er breitete seine Jacke aus und setzte sich unter eine trübe brennende Lampe. Er würde alles aufschreiben, was sein Interesse erregte, als könnten seine Aufzeichnungen wie ein Glücksbringer die über alle Stränge schlagende Wirklichkeit im Zaum halten.

Papa war krank gewesen und vor neun Monaten schließlich an einem Herzanfall gestorben. Ohne ihn schien die Familie auseinanderzubrechen. Shahid hatte sich im Streit von seiner Freundin getrennt. Zulma und Chili hatten sich gestritten. Seine Mutter war unglücklich und hatte allen Lebensmut verloren. Es war eine beschissene Zeit gewesen. Mit neuen Menschen wollte Shahid an einem neuen Ort anfangen. Die Stadt würde sich ihm öffnen, er würde nicht ausgeschlossen bleiben; es musste doch möglich sein, dass er dazugehörte.

Er steckte den Kuli ein und ging zurück zum Waschsalon. Die Wäsche war weg, sogar die Tüte war verschwunden. Er stürzte an die anderen Maschinen, fand aber nirgendwo Riaz’ farblose Wäschestücke. Er stürmte hinaus auf die Straße, aber weit und breit war kein flüchtiger Verdächtiger zu sehen.

Nur einige Glassplitter lagen vor seinen Füßen. Ein schwarzer Junge fegte auf seinem Fahrrad über den Bürgersteig, ließ sein Rad fallen und rannte in die Burgerbar; ein Mann beugte sich über einen Abfalleimer und stopfte sich ein halbes Pie in den Mund, und eine Frau schrie aus einem Fenster: »Verschwinde, Fotze, oder ich mach dir Beine!« Zwei Leute lagen Kopf an Fuß in einem regennassen Türeingang unter einem Haufen Zeitungen und Kartonpappe; leere Cidreflaschen standen wie Kegel um ihre Köpfe. Die Straßen der leeren Imbissstuben, Kebabbuden und verbarrikadierten Schaufenster schienen Shahid hämisch zu verspotten, so wie sie jeden verspotteten, der ihnen nicht entkam.

Shahid trat und schlug auf die Waschmaschinen ein, aber die konnten das verkraften. Dann stapfte er durch die Kälte zurück und fürchtete sich vor dem Augenblick, in dem er Riaz’ gegenübertreten musste. Und diese Gegend der Diebe, der hundertkarätigen Fotzen und des rücksichtslosen Abschaums zu beschreiben hatte er erst recht keine Lust.

Riaz saß noch in derselben Haltung und ebenso konzentriert am Tisch, obwohl Chad gerade seine Tintenfässer mit einem Staubwedel abwischte. Sie boten ein Bild stummer, spätabendlicher Zufriedenheit. Würden sie Shahid noch einmal bei sich aufnehmen? Er wollte eine Erklärung vorbringen, musste aber warten, bis Chad sich einige Schritte von Riaz entfernt hatte. »Chad, es ist schrecklich, aber ich bin wirklich ganz unschuldig. Ich hab – ähm – ich hab die Sachen verloren.«

»Was?«

»Du weißt doch, die Sachen, die du mir zum Waschen mitgegeben hast.«

»Riaz’ Wäsche?«

»Sie ist gestohlen worden.«

Chad warf einen Blick zu Riaz hinüber, doch der schrieb eifrig weiter. Er flüsterte: »Du hast die Klamotten des Bruders verloren?«

»Ich fürchte ja.«

»Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast.«

»Bitte, Chad. Sag, er war doch nicht besonders stolz auf seine Sachen, oder?«

»Er ist überhaupt nicht stolz, punktum.«

»Nein, nein, so hab ich’s nicht gemeint, nur –«

»Was hast du gemeint?«

Shahid stockte und musste ein Schluchzen unterdrücken. »Tut mir wirklich leid.«

»Das hilft uns auch nicht weiter.«

»Ich habe einen großen Fehler gemacht.«

Ein forsches Klopfen war zu hören.

Chad wies mit einem Kopfnicken auf Riaz. »Hast du denn auf die Sachen des Bruders nicht aufgepasst?«

»Ich dachte, wer stiehlt schon einen Haufen …«

Chad funkelte ihn an und ging zur Tür.

Shahid fuhr fort: »Wirklich, Chad. Ich will ja was lernen, aber ich wurde mitten in dieses London hineingeschleudert, und das ist riesig, und alles ist so anonym! Überall treiben sich Verrückte rum, dabei wirken die meisten ganz normal! Chad – wird er mir verzeihen?«

»Wir werden sehen. Willst du damit sagen, dass ich mich für dich einsetzen soll?«

»Kannst du?«

»Ich seh zu, was ich machen kann. Aber es wird nicht leicht sein.«

»Ich weiß, ich weiß.«

»Warte einen Augenblick«, sagte Chad.

Ein Mann mit Bürstenschnitt und schwarzem Vollbart stand in der Tür, eine grüne Reisetasche in der Hand. Riaz drehte sich um und nickte ihm zu. Der Mann begrüßte ihn und knöpfte seinen langen Mantel auf; darunter kam eine blutverschmierte Schlachterschürze zum Vorschein.

»Ich bringe Ihnen, worum Sie gebeten haben«, sagte er. »Gut.«

Er reichte Chad die klirrende Reisetasche. Chad öffnete sie, langte hinein und holte ein Schlachtermesser heraus. Er strich über die Klinge.

»Übel. Vielen Dank, Zia. Ich bring sie zurück – sobald wir damit fertig sind.«

Der Mann nickte, verbeugte sich vor Shahid und ging.

Chad schob die Tasche unter einen Stuhl und nahm ihr Gespräch wieder auf.

»Du hast also einfach alles weggeworfen?«

»Es wurde gestohlen, Chad!«

Chad überlegte einen Augenblick. »Draußen grassiert die Unmoral. Fakt ist, wir müssen was unternehmen, bevor der Bruder seine Wäsche wechseln will.«

»Wie lange kann das dauern?«

»Wer weiß? Kann erst in fünf Wochen sein. Oder in fünf Minuten. Vielleicht springt er auch einfach auf und will die Klamotten gleich anziehen.« Shahid nahm nicht an, dass es in den nächsten fünf Minuten dazu kommen würde.

»Was hast du in deinem Zimmer?«

»Bett, Tisch, einen Haufen Prince-Platten und eine Tonne Bücher.«

Chad sah ihn interessiert an. »Hast du Prince gesagt?«

»Sicher.«

»Lass mal sehen.«

»Wieso?«

»Ich geh sie lieber mal durch.«

»Warum?«

»Merk dir erst mal, dass du nicht so viele Fragen stellen musst, wenn ich deine Haut retten soll. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Dies ist ein total dringender Notfall!«

Chad stürmte in Shahids Zimmer und begann, eine auf dem Boden stehende Pappkiste mit Shahids Prince-Platten zu durchwühlen. Chad war begeistert, aber was hatte das eigentlich mit Riaz’ Kleidern zu tun?

»Was ist los – bist du ein Fan von Prince?«, fragte Shahid.

»Ich?« Chad schüttelte heftig den Kopf und schloss die Kiste. »Popmusik ist nicht gut für mich. Für niemanden. Warum bringst du mich jetzt darauf?«

»Tu ich das?«

»Im Moment sieht’s wirklich schlecht aus. Na schön, lass mich nachsehen, ob du auch das Schwarze Album hast.« Wieder durchsuchte er aufmerksam die Kiste. »Das haben nämlich nicht viele. He, du hast ja sogar die Bootleg-CD«, schnaubte er höhnisch. »Wo hast du die denn her?«

»Camden Market.«

»Richtig. Der ist gut für Bootlegs.«

»Willste sie hören?«

»Auf keinen Fall!«

Chad riss sich von Prince los, stand auf und betrachtete die restlichen Dinge im Zimmer.

In seinem Schlafzimmer daheim stellte sich Shahid immer Kunstbücher aus der Bücherei auf, und zwar so, dass er sich beim Rasieren oder beim Jammern über das Leben im Allgemeinen einen Rembrandt, Picasso oder Vermeer anschauen und verstehen lernen konnte.

In diesem Zimmer hatte er weite Flächen der braungelben, unruhigen Tapete mit seinen Lieblingspostkarten beklebt. Viele Matisse waren darunter – er bildete sich gern ein, dass Matisse der einzige Künstler sei, über den sich nichts Schlechtes sagen ließ. Mit Tesa hatte er Liotards Porträt von Mary Gunning an die Wand geklebt, außerdem Peter Blakes Selbstbegegnung am Venice Beach, Bilder von Hockney und Howard Hodgkin, mehrere Picassos, Millais’ seltsame Isabella, ein Foto von Allen Ginsberg, von William Burroughs und Jean Genet, Jane Birkin auf dem Bett und noch ein Dutzend, die er aus seinem Schlafzimmer mit nach London gebracht hatte.

Chad sagte: »Du hast wirklich eine Menge Bücher.«

»Tja, zu Hause habe ich noch mehr.«

»Wie kommt’s?«

Shahid erklärte ihm, dass sein zynischer Onkel nach Pakistan zurückgekehrt war und seine Bücher in Papas Haus gelassen hatte. Shahid hatte sich Joad, Laski und Popper ausgesucht, dazu Freuds Schriften und die Erzählungen von Maupassant, die Werke von Henry Miller und die russischen Romane. Außerdem war er fast täglich in die Bücherei gegangen; am meisten Spaß machte es ihm, wild durcheinander zu lesen und dabei eine Platte zu hören. Wie auf Trittsteinen war er von einem Buch zum nächsten gehüpft, einmal, weil es ihm Spaß machte, zum anderen aber, weil er sich davor fürchtete, mit Leuten zusammen zu sein, die noch mehr wussten als er und ihn deshalb vielleicht aus ihrem Kreis verbannten.

Shahid sagte: »Romane und Geschichten gefallen mir in letzter Zeit am besten. Meistens lese ich fünf gleichzeitig.«

»Warum liest du die?«

»Warum?«

»Ja. Was hat das für einen Sinn?«

Chad starrte ihn feindselig an. Das war keine sachliche Unterhaltung mehr. Chads Widerstand schien Shahid so unverständlich, dass er Riaz’ Kleider vergaß und neugierig wurde. Noch nie hatte ihm jemand eine solche Frage gestellt. Und von Chad hätte er sie am allerwenigsten erwartet. Aber um eben solche Fragen diskutieren zu können – über Sinn und Zweck des Romans zum Beispiel, seine Bedeutung für die Gesellschaft – hatte er schließlich unbedingt ans College gewollt.

Sehnsüchtig umfing sein Blick den Bücherstapel auf seinem Tisch. Öffne ein Buch, und als wären sie drinnen eingesperrt, stiegen »Es-war-einmal« und »Sesam-öffne-dich« auf, Hochzeiten wie die zwischen Swann und Odette, Levin und Kitty, sogar die von Scheherazade mit dem König von Samarkand. Raskolnikov, Joseph K., Boule De Suif, Ali Baba, die phantastischsten Gestalten waren aus Tinte geschaffen und doch auf immer lebendig, gefangen in den tiefgreifendsten Konflikten des Lebens. Wie sollte er Chad bloß antworten?

Er begann: »Ich habe schon immer Liebesgeschichten gemocht.«

Chad unterbrach ihn: »Wie alt bist du – acht? Gibt es nicht Millionen vernünftiger Dinge, die man machen könnte?« Chad zeigte auf das Fenster. »Da draußen … passiert ein Völkermord. Vergewaltigung. Unterdrückung. Verbrechen. Die Geschichte dieser Welt ist – ein Gemetzel. Und da liest du Geschichten wie eine alte Oma?«

»Bei dir hört es sich an, als würde ich mir Heroin spritzen.«

»Ein guter Vergleich. Prima.«

»Aber die Schriftsteller versuchen doch, den Völkermord und diese Dinge zu erklären. Romane sind wie Bilder aus dem Leben. Im Moment lese ich gerade Dostojewskis Die Erniedrigten und die Beleidigten.«

»Mich kannst du damit nicht beeindrucken. Was ist mit den Erniedrigten? He? Geh doch auf die Straße und frag die Leute, was sie zuletzt gelesen haben. The Sun vielleicht, oder den Daily Express.«

»Stimmt. Manchmal sehe ich Leute, die würde ich am liebsten bei den Schultern packen und ihnen sagen, lest diese Geschichte von Maupassant oder die von Faulkner, die darf man nicht einfach übergehen, ein Mensch hat sie gemacht, die ist tausendmal besser als Fernsehen!«

»Klar doch, Menschen im Westen, die halten sich für wahnsinnig zivilisiert und gebildet und überlegen, und neunzig Prozent liest ein Zeugs, mit dem möchte man sich noch nicht mal den Arsch abwischen. Aber Shahid, ich hab vor Kurzem was gelernt.«

»Was?«

»Leben bedeutet mehr als sich zu vergnügen.«

»Literatur ist mehr als nur ein Vergnügen.« Shahid spürte, wie sehr er sich aufregte, und versuchte, ruhig Blut zu bewahren. Er nahm ein Buch zur Hand, schlug einige Seiten um und erklärte nonchalant: »Lesen ist nicht so schwierig, wie es aussieht.«

Sein herablassender Ton trieb Chad die Röte ins Gesicht. »Sicher doch – bloß bilden sich die Intellektuellen deshalb ein, was Besseres als das gewöhnliche Volk zu sein!«

»Aber Chad, immerhin denken die Intellektuellen mehr als die gewöhnlichen Menschen. Daran muss doch was Gutes ein.«

Dass Shahid sich bemühte, ruhig zu bleiben, machte die Sache offenbar nur noch schlimmer.

»Gut? Woher wollen die Intellektuellen denn wissen, was gut ist?« Shahids Naivität schien Chad auf die Palme zu bringen. Dann tat er, als koste es ihn eine gewaltige Anstrengung, sich zu beruhigen. »Bruder, du musst noch viel lernen. Aber verschwenden wir keine Zeit mit Diskussionen um solchen Kleinkram. Wir haben da ein paar wirklich wichtige Dinge zu erledigen. Du hast heute Abend einen schweren Fehler begangen.«

»Tut mir leid, Chad.«

»Hör auf mit diesem ewigen Entschuldigen, das geht mir auf den Wecker.« Chad rieb sich die Stirn. »Vielleicht lässt sich ja noch was machen.«

»Aber wie?«

Chad ging zur Kommode, riss eine Lade auf und begutachtete Shahids Unterwäsche und die Gap-Jeans, als überlege er, sie zu kaufen. Dann warf er sie aufs Bett und riss den Schrank mit solcher Wucht auf, dass die Tür aus den Angeln brach. Er schleuderte sie durchs Zimmer, als wäre sie eine Streichholzschachtel. Nach kurzer, aber kritischer Inspektion zog er einen Beutel aus den Tiefen des Schranks und begann, Shahids Kleider hineinzustopfen, unter anderem auch seine weinroten Baumwollsocken, ein grünes Fred-Perry-Hemd und einige weiße italienische T-Shirts, die Chili gehört hatten.

»Was machst du da?«

»Die sind für Bruder Riaz.«

»Aber Chad –«

»Was ist?«

»Bist du sicher, dass sie ihm passen?«

»Meinst du nicht?«

»Ich kann ihn mir in dem Fred nicht vorstellen.«

»Nein?«

»Lass es mich zurücklegen. Und diese weinroten Dinger, in denen würde er wirklich ein bisschen feminin aussehen.«

»Wie?«

»Wie eine Schwuchtel. Da.«

»Nicht doch.« Chad zog sie ihm aus der Hand. »Was bleibt uns anderes übrig? Oder willst du, dass der Bruder nackt durch die Straßen spaziert und sich wegen deiner blöden Dämlichkeit eine Lungenentzündung holt?«

»Nein«, stöhnte Shahid und wollte wenigstens eines von Chilis Hemden retten, ehe Chad seinen ganzen Schrank geplündert hatte. »Natürlich nicht.«

»He, wo hast du dieses rote Paul-Smith-Hemd her?«

»Von Paul Smith.«

»Riaz wird begeistert sein«, sagte Chad und hielt sich das Hemd an. »Einfarbige Sachen stehen ihm am besten.«

»Na prima.«

»Komm, hilf mit. Du gehörst doch zu uns, oder nicht?«

»Sicher«, antwortete Shahid.

Drei

Auf dem Weg zu Deedee Osgoods Vorlesung – auf ihre Vorlesungen freute er sich jedes Mal ganz besonders – presste Shahid kurz sein Ohr an Riaz’ Tür. Wie immer war kein Laut zu hören. Vielleicht waren die ungewöhnlichen Ereignisse des gestrigen Abends – die Unbekannten, denen er die Geheimnisse seiner Seele offenbart hatte, die gestohlenen Kleider und die drohende Gefahr einer Lungenentzündung, der Besuch des Schlachters mit Machete, die literarische Debatte und die weinroten Socken – eine Halluzination gewesen. Vielleicht war Riaz aber auch nur zur Moschee gegangen.

Zu Fuß waren es bis zum College, dem verwinkelten viktorianischen Gebäude einer ehemaligen Realschule, etwa zwanzig Minuten. Sechzig Prozent der Studenten waren Asiaten, die Bibliothek war nutzlos und Sportmöglichkeiten nicht vorhanden. Der Ruf des Colleges basierte weniger auf seinen akademischen Leistungen als auf Bandenrivalitäten, Drogen, Hehlerei und politischen Gewalttaten. Ehemaligentreffen, hieß es, fanden im Gefängnis von Wandsworth statt.

Als Shahid sich im frühmorgendlichen Andrang durch die Drehkreuze zwängte, sich an den beiden Wachposten vorbeischob, die manchmal die Studenten nach Waffen durchsuchten, und sich in der fensterlosen Kellercafeteria einen Kaffee holte, war er so gut gelaunt wie noch nie seit Beginn des Semesters. Er frühstückte mit zwei Frauen aus seinem Semester, einer Asiatin in Salwar Kamiz und Bluejeansjacke und ihrer Freundin, einer jungen Schwarzen mit runder Goldbrille, weißen Latzhosen und Turnschuhen.

Er konnte es kaum erwarten, Deedee Osgood zu sehen.

Das erste Mal hatte er sie getroffen, weil er sich im Brightoner Strandklub Zap herumgetrieben hatte. Der Laden war so cool, dass die Kids aus London massenhaft mit dem letzten Samstagabendzug einfielen. Sie tanzten die ganze Nacht, feierten und vögelten am Strand bis in den Morgen und schleppten sich gegen Mittag wieder nach Hause. Shahid war damals zum ersten Mal dabei. Nach der Trennung von seiner Freundin wollte er endlich mal wieder raus, also lud ihn ein Freund eines Abends in die absolut wildeste Disco ein. Shahid hatte noch nie so schnelle Musik gehört; die elektronischen Rhythmen klangen wie Preßlufthämmer. Man trug Lycra-Radfahrerhosen und weiße, mit gelben Grinsgesichtern bedruckte T-Shirts. Alle Welt umarmte und küsste und streichelte sich mit elysischer Unschuld. Früh am Morgen unterhielt er sich mit einem Schwarzen aus London, der ihm von einer wirklich großartigen Frau erzählte, die Seminare am College gab.

Da Shahid wusste, dass es an der Zeit war, selbst die Initiative zu ergreifen, fuhr er nach London und ging zu ihr. Er klopfte an ihre Tür, trat ein und hielt sie zuerst für eine Studentin, bevor sie sich vorstellte. Ihr Büro war nur dreimal so groß wie eine Telefonzelle. Über dem Tisch hingen Bilder von Prince, Madonna und Oscar Wilde, darunter das Zitat: »Jede Beschränkung ist ein Gefängnis.«

Deedee befragte ihn nach seinem Leben in Sevenoaks und nach seiner Lektüre. Trotz der kniffligen Fragen über Wright und Ellison, Alice Walker und Toni Morrison wollte sie ihm helfen, das konnte er spüren.

Als ihr auffiel, dass er sich das Foto von Prince ansah, fragte sie: »Mögen Sie Prince?«

Er nickte.

»Warum?«

Gedankenlos sagte er: »Na ja, der Sound.«

»Was sonst?«

Jetzt verstand er, dass dies keine Plauderei, sondern Teil des Vorstellungsgesprächs war, und er strengte sich an, Ordnung in seine Worte zu bekommen. Er hatte seit Monaten kaum mit jemanden gesprochen, der auch nur halb bei Verstand gewesen war.

Deedee gab ihm eine Hilfestellung: »Er ist halb schwarz, halb weiß, halb Mann, halb Frau, mittelgroß, feminin, aber auch ein Macho. Sein Werk verkörpert und erweitert die Geschichte der schwarzen amerikanischen Musik, Little Richard, James Brown, Sly Stone, Jimi Hendrix …«

»Er ist ein irres Talent, spielt Soul und Funk, Rock und Rap –«

Er war nicht mehr zu halten, brachte ein Beispiel nach dem anderen – bis Deedee die Beine übereinanderschlug und ihren Rock zurechtzupfte. Vorher hatte er seine Blicke erfolgreich von ihren Brüsten und Beinen abwenden können, aber diese vielsagende Bewegung – das Rascheln und Knistern verursachte in dem kleinen Zimmer eine Art erotischen Erdrutsch – war so überwältigend, dass er sich prompt in ein Prince-Konzert versetzt fühlte und in Gedanken das Problem durchspielte, wie man dieses Flüstern ihrer Beine auf Band aufnehmen, es kopieren, einen Rhythmus unterlegen und über Kopfhörer abspielen konnte.

»Warum schreiben Sie kein Referat über ihn?«

»Fürs College?«

Shahid wusste nicht, was er lieber täte.

An diesem Tag fiel es ihm schwer, sich von ihr zu verabschieden und mit der U-Bahn zur Victoria Station zu fahren. Die City wich den Vorstädten, die Vorstädte der englischen Landschaft. Der Zug brachte ihn nach Hause zurück, dorthin, wo sein Vater nicht mehr lebte. Zwar war mit Papas Tod die Zahl der im Haus wohnenden Menschen nicht gesunken, aber seine Abwesenheit im Zentrum aller Dinge hatte die Familie schrecklich anarchisch werden lassen, erst recht, seit Chilis Frau Zulma zurückgekehrt war und sich Shahid zum bevorzugten Opfer ihrer Hänseleien erkoren hatte. Aber wenigstens hatte Shahid jetzt eine Aufgabe: Seit Ewigkeiten hatte er nichts gehört außer Prince. Unbehagen bereitete ihm allerdings das Fehlen jeglicher Vorgaben. Deedee und diese Postmodernen ermunterten ihre Studenten, all das zu studieren, was ihr Interesse weckte, ob nun Madonnas Haar oder die Geschichte der Lederjacke. Sollte das jetzt das Studium sein, oder war es nur ein Zeitvertreib, dem man einfach einen anderen Namen gegeben hatte? Studierte man etwa nur an den besseren Colleges jene Sachen, die einem den großen Vorteil im Leben verschafften?

Und war dieser Verein bloß so etwas wie ein Jugendklub, mit dem man die schlimmen Kids von der Straße fernhalten wollte?

Er wusste es nicht. Aber wenigstens würde er von zu Hause fortkommen, würde viel lesen, viel aufschreiben und intelligente Leute finden, mit denen er reden konnte. Vielleicht würde sogar Deedee Osgood ein bisschen Zeit für ihn übrig haben. Daheim kannte er immer noch ein paar Schulfreunde, hatte aber in den letzten drei Jahren das Interesse an den meisten von ihnen verloren und begann, einige sogar wegen ihrer Hoffnungslosigkeit zu verachten. Fast alle waren sie arbeitslos. Und ihre Eltern, meist patriotische Leute, die stolz auf ihren Union Jack waren, hatten von der eigenen Kultur keine Ahnung. Nur wenige von ihnen besaßen überhaupt Bücher – keine gekauften und wirklich gelesenen Bücher, bloß Gartenlexika, Atlanten, Reader’s-Digest-Ausgaben.

Der Sommer verging nur langsam. Im August begann er, fürs College zu packen. Jeden Tag wünschte er sich, er wäre schon dort.

»Herhören!«

Sie schien heute Morgen besonders spritzig und boshaft aufgelegt zu sein. Shahid beeilte sich, zu seinem Lieblingsstuhl zu kommen, einem Platz mitten in der ersten Reihe, die er »das Parkett« nannte. Von hier aus entging ihm keine ihre Bewegungen.

Während die übrigen Studenten sich im »Rang« und der »Galerie« niederließen, legte Deedee Musik auf. Shahid erkannte sie sofort: Chili hatte ihm vor Kurzem Hendrix’ Star Spangled Banner überlassen, da er George Clinton den Vorzug gab. Zwei Typen steckten sich die Finger in die Ohren, und Sadiq, ein cooler Asiat, mit dem Shahid kurz gesprochen hatte, verdrehte die Augen. Einen Augenblick lang schien die Dozentin verwirrt. Shahid hätte diese Idioten am liebsten verprügelt. Welcher Dozent fing schon den Morgen mit Hendrix an?

»Wofür steht dieses Lied?«, fragte sie.

Shahids Hand schoss in die Höhe. Er konnte nicht still sitzen.

»Ja. Shahid?«

»Amerika.«

»Stimmt, Amerika. Unser heutiges Thema.«

Erleichtert stellte er fest, dass sie sich nicht entmutigen ließ. Ohne abzulesen und so, als würde sie jeden Studenten persönlich ansprechen, beschrieb sie, wie etwa zurzeit Presleys sich die Schwarzen nicht mal in der City der Hauptstadt einen Film anschauen durften. Rassenmischung war in der Hälfte der Staaten verboten. Der fünfzehnjährige Emmett Till wurde 1955 gelyncht, weil er einer Weißen hinterhergepfiffen hatte. Deedees Stimme bebte vor verhaltenem Gefühl, als sie von King, Malcolm X, Cleaver, Davis und den Protestmärschen sprach.

Shahid hörte ihr hingerissen zu und machte sich pausenlos Notizen. Der leibhaftige Atem der Geschichte: wie hatte er nur so lange leben können, ohne davon gehört zu haben? Wo war das vor ihm versteckt worden? Wen hielt man noch vor ihm verborgen?

Zum Abschluss legte sie Marvin Gayes What’s Going on? auf.

Weil er sie am liebsten den ganzen Vormittag und auch noch den Nachmittag, eigentlich sogar das ganze Wochenende reden gehört hätte, stellte er eine Frage, knüpfte daran eine Hypothese, erbat sich einige Auskünfte und ließ eine sachliche Anfrage folgen. Er hätte noch fortfahren können, aber diese Ansammlung von Rüpeln in seinem Seminar wartete ungeduldig auf die morgendliche Chipstüte.

Er ging als Erster hinaus und wollte zur Bibliothek, um seine Notizen ins Reine zu schreiben, aber als er den Vorlesungssaal verließ – eine baufällige Baracke auf dem hinteren Schulgelände – hörte er jemanden seinen Namen rufen und drehte sich um. Sie stand hinter ihm, wie immer über und über beladen mit Büchern, Zeitungen und Seminararbeiten.

»Ihre Fragen haben mir gefallen.«

»Danke, Miss.«

Sie zuckte zusammen. »Um Gottes willen, nennen Sie mich nicht Miss.«

Er bemühte sich, mit ihr auf dem Weg durch das College Schritt zu halten. Zwei Frauen aus seinem Seminar kamen ihnen entgegen, und eine flüsterte »Streber!« Doch Shahids Optimismus stimmte ihn verwegen; dass jemand ihn für einen Arschkriecher hielt, war seine geringste Sorge. Er musste sich vordrängen, schließlich war dies sein Leben! So beiläufig wie nur möglich fragte er: »Was haben Sie jetzt vor?«

»Warum? Möchten Sie etwas Bestimmtes?«

»Kaffee trinken.«

Sie sah ihn an. »Warum eigentlich nicht?«

Er dachte nicht daran, sie zu fragen, ob sie den Kaffee lieber außerhalb des Collegegeländes trinken wolle. Also stellten sie sich an und setzten sich dann ziemlich befangen an einen Tisch mitten in der Cafeteria. Immer wieder schauten Studenten zu ihnen herüber. Deedee Osgood war bekannt, und es war ungewöhnlich, einen Studenten mit einem Mitglied des Lehrkörpers am selben Tisch sitzen zu sehen. Es gab Gekicher, und einige spitze Bemerkungen waren zu hören.

Vielleicht hatten sie sich deshalb anfangs wenig zu sagen. Deedee Osgood wirkte reserviert und schien sich unbehaglich zu fühlen, so als wüsste sie jetzt nicht mehr, was sie eigentlich hier zu suchen hatte. Vielleicht erwartete sie, dass er ihr vorjammerte, wie sehr ihm das College missfiel.

Er sagte: »Mögen Sie Ihre Studenten?«

»Ich halte viel davon, meinen Studenten meine ganze Aufmerksamkeit zu widmen – aber nur, wenn sie es verdienen«, erwiderte sie spitz.

Ob sie wohl ihn damit gemeint hatte? Nein, offenbar nicht, denn sie fuhr fort, dass sie allzu oft versucht sei, ihre Studenten zu bemuttern, vor allem die asiatischen Mädchen. Zwei hatten sogar in ihrem Haus gewohnt. »Das war ziemlich hart.«

»Wieso?«

Sie wollte etwas sagen, hielt sich dann aber zurück und schnitt eine Grimasse. »Die Diskussion heben wir uns für später auf. Ich denke, Sie werden sich dafür interessieren.«

Verantwortung. Ernsthaftigkeit. Sie stellte sich den Dingen. Sie hatte keine Angst.

Sie fragte ihn, wie er zurechtkam. Er sei einsam gewesen, erzählte er, und manchmal hätte er nicht gewusst, was er mit sich anfangen sollte, vor allem abends. Zum Glück habe er in den letzten Tagen aber einige ziemlich aufregende Leute kennengelernt. Deedee stützte ihr Kinn in die Hand und beugte sich zu ihm. »Wen finden Sie aufregend? Was für Menschen? Frauen oder Männer?«

»Einfach meine Freunde.«

»Oh, tut mir leid.«

Sie errötete.

»Ist schon in Ordnung«, sagte er und fühlte sich ebenfalls etwas durcheinander. »Haben Sie in letzter Zeit was Interessantes gelesen?«

»Oh, ja.«

Sie war sehr wissbegierig und sprach gern über Bücher, vor allem über Bücher, die von Frauen geschrieben worden waren. Andererseits konnte sie ziemlich ruppig sein, als hielte sie es nicht immer für nötig, gute Manieren zu zeigen; es gab wichtigere Dinge. Er fragte sich, ob sie mal ein Hippie gewesen war – die waren doch ziemlich romantisch gewesen, oder nicht, und hatten die sich nicht auch über gesellschaftliche Regeln hinweggesetzt? – denn Deedee Osgood rauchte, lachte über sich selbst, reckte sich manchmal, streckte die Arme in die Luft und gähnte, als wäre sie unglaublich müde. Langweilte er sie? Jedenfalls waren ihre Bedürfnisse bestimmt sehr stark und sehr unterschiedlicher Natur; mit dieser Frau konnten die Dinge aus dem Ruder laufen, das College war einfach zu klein für sie. Er nahm an, dass sie ihm das auch vermitteln wollte, aber das war nicht leicht: Sie war Dozentin, und bei Studenten musste sie ständig daran denken, dass sie missverstanden werden konnte. Wenn sie miteinander redeten, durfte vieles nur angedeutet werden.

Sie ist eine richtige Frau, sagte er sich, und es gibt noch unendlich viel an ihr kennenzulernen. Den anderen Studenten fehlte einfach dieser Antrieb. Er wäre gern einige Male um das Gebäude gelaufen, um frische Luft zu schnappen und sich daran zu erinnern, wer er eigentlich war, um dann etwas gelassener zu ihr zurückzukehren. Aber er wollte sich jetzt nicht von ihr trennen, wollte nicht derjenige sein, der sagte: »Bis zum nächsten Mal.«