4,99 €

Mehr erfahren.

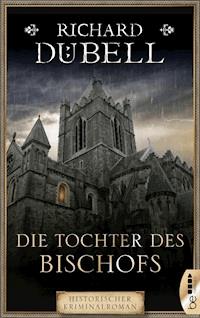

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Peter Bernward

- Sprache: Deutsch

Der vierte Fall für Peter Bernward

Augsburg, 1478. Ein skrupelloser Mörder versetzt die Stadt in Angst und Schrecken: Innerhalb weniger Tage wurden zwei Angehörige der Familie Hoechstetter getötet. Die Stimmung ist angespannt, die Gewaltbereitschaft groß und jeder Fremde sofort verdächtig. Das bekommt auch der ehemalige Kaufmann Peter Bernward zu spüren, der in der Stadt nach seiner Tochter Maria sucht. Als er den Hinweisen eines undurchsichtigen Alchimisten folgt, kommt ihm der furchtbare Verdacht, dass zwischen Maria und den Verbrechen eine Verbindung bestehen könnte ...

Ausgezeichnet mit dem Kulturförderpreis der Stadt Landshut.

Peter Bernward ermittelt weiter bei beTHRILLED: Der Sohn des Tuchhändlers.

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 771

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Widmung

Zitat

Dramatis Personae

Der Flügelschlag des Engels

Nebel

Zeremonien

Castor und Pollux

Das dritte Opfer

Bahrprobe

Nachwort

Danke

Quellenangaben

Über dieses Buch

Der vierte Fall für Peter BernwardAugsburg, 1478. Ein skrupelloser Mörder versetzt die Stadt in Angst und Schrecken: Innerhalb weniger Tage wurden zwei Angehörige der Familie Hoechstetter getötet. Die Stimmung ist angespannt, die Gewaltbereitschaft groß und jeder Fremde sofort verdächtig. Das bekommt auch der ehemalige Kaufmann Peter Bernward zu spüren, der in der Stadt nach seiner Tochter Maria sucht. Als er den Hinweisen eines undurchsichtigen Alchimisten folgt, kommt ihm der furchtbare Verdacht, dass zwischen Maria und den Verbrechen eine Verbindung bestehen könnte …

Über den Autor

Richard Dübell, geboren 1962, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Niederbayern und ist Träger des Kulturpreises der Stadt Landshut. Er zählt zu den beliebtesten deutschsprachigen Autoren historischer Romane. Seine Bücher standen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Mehr Informationen über den Autor finden Sie auf seiner Homepage: www.duebell.de

RICHARD DÜBELL

DASSPIEL DESALCHIMISTEN

beTHRILLED

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schluck GmbH, 30827 Garbsen

Copyright © 2003 by Richard Dübell, München

Copyright © 2003/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia di Stefano unter Verwendung von Motiven © shutterstock: photocell | Unholy Vault Designs | LadyMary

Illustrationen im Text: Richard Dübell

eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-7325-5528-4

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Für Auguste Dupin,aber mehr noch für Timothy Underhill

Ich beschwöre euch, Unholde und Dämonen,wer ihr auch sein mögt, ob Tag- oderNachtgestalten, im Namen des Vaters unddes Sohnes und des Heiligen Geistes,dass du Schaden tust und Übel diesem DienerGottes …

Mittelalterliche Beschwörungsformel

DRAMATIS PERSONAE

PETER BERNWARDEhemaliger Untersuchungsbeamter des Bischofs von AugsburgIst zu vielen Dämonen in seinem Leben begegnet, um noch welche heraufbeschwören zu wollen

GREGOR VON WELDENDerzeitiger Untersuchungsbeamter des Bischofs von AugsburgVersucht nicht nur die Herrschaft über seine Verdauung in den Griff zu bekommen

MARIA BERNWARDTochter von Peter Bernward, Witwe von Johann KleinschmidtIst in dunkle Tiefen hinabgestiegen, deren dunkelste die in ihrer Seele ist

HILARIUS WILHELMAlchimistWollte Gold machen und hat stattdessen das Tor zu seiner eigenen Hölle aufgestoßen

ALBERT KLOTZBischöflicher Leibkutscher a.D.Hat schon immer gewusst, dass man Pferden nicht vertrauen darf

ELISABETH KLOTZEnkelin von Albert Klotz, Küchenangestellte im Haus HoechstetterBehält trotz der Küchendünste einen klaren Blick

LUTZHausknechtEin Mann, der ständig auf dem Sprung ist

KARL HOECHSTETTERFaktor des Hauses HoechstetterBetet erfolgreich um Heilung von seinen Gichtschmerzen

MARTIN DÄDALUSEhemals Filialleiter des Hauses Hoechstetter in BolognaHat viel mit Ludwig Stinglhammer gemeinsam

LUDWIG STINGLHAMMERBuchhalter von Ulrich HoechstetterIst für den Fall von hoher Wichtigkeit, denn er ist eines der Mordopfer

DES WEITEREN:

Ein Truppe Gaukler mit offenen Armen für neue Attraktionen

Ein Totengräber, der mehr über die Toten weiß, als es die Lebenden wahrhaben

Ein Obstverkäufer, dessen größte Qual seine größte Liebe ist

Zwei Schreiber, die eine gespaltene Auffassung von Loyalität haben

Ein Vater, der den größten Schmerz seines Lebens durchlebt

IN IHREN HISTORISCHEN ROLLEN:

JOS ONSORGProcurator civitatisKämpft gegen den Schatten seines gehängten Vorgängers Ulrich Schwarz (Herr, gib ihm die ewige Ruhe!)

JAKOB FUGGERPatriziersohnBereitet sich auf eine schwierige Aufgabe in Italien vor

ULRICH HOECHSTETTERPatrizier und KaufherrMuss als Herr seines Hauses auf viele Anforderungen zugleich reagieren

PETER VON SCHAUMBERGKardinal, Legat, ehem. Bischof von AugsburgSeit fast zwanzig Jahren tot, aber noch immer mehr als präsent

JOHANN VON WERDENBERGDerzeitiger Bischof von AugsburgHält seine Mitarbeiter an kurzen Leinen

JOHANN LANGENMANTELStadtratsmitgliedStammt aus altem Adel und besitzt eine gesunde Gelassenheit

1.

Schließlich folgten sie meinem Vorschlag, die Tür aufzubrechen.

Sie waren zu zweit: blasse Gesichter, schmale Schultern, gebeugte Rücken und dünne Waden; Schreiber, die die Gestalt angenommen hatten, die ihr Broterwerb ihnen aufzwang. Das Gesicht des einen war mit dunklen Punkten übersät, die sich in seine Haut eingeätzt hatten, wenn er sich mit tintenfleckigen Fingern die Pickel aufkratzte. Der andere mochte vielleicht schnell schreiben können, sprachlich war er weniger gewandt: Er stotterte. Der Picklige klopfte sicherheitshalber noch ein letztes Mal, dann schlug er mit der flachen Hand gegen das Türblatt, um die Tür aus dem Schloss zu sprengen. Die Schläge hörten sich nicht lauter an als das Klopfen vorher und zeigten leider ebenso wenig Wirkung.

Ein unseliges Geschick hatte den Stotternden zum Redner der beiden Schreiber gemacht. »H-h-hört nicht«, lautete sein Kommentar.

Die Wartenden im Schreibzimmer von Ludwig Stinglhammer sahen mich erwartungsvoll an. Es waren nur drei Leute, aber es war auch noch früh am Morgen.

Ich hatte mich mit den ersten Schreien der Hähne auf den Weg gemacht. Stinglhammer war der Buchhalter von Ulrich Hoechstetter und als solcher ein einflussreicher Mann. Ich hatte erwartet, dass seine Arbeitsstube voll von Bittstellern sein würde, wurde aber angenehm überrascht: Vor mir in der Reihe der Wartenden befand sich lediglich ein mittelgroßer Mann mit einem unruhigen Lächeln und in Begleitung eines stämmigen, offensichtlich schwachsinnigen Knaben; nach mir kam ein Bäcker, der einen warmen Duft nach Mehl und Ofen hereinbrachte und eine Reihe von unterschiedlich geformten Brotringen an einem Unterarm aufgehängt hatte, als wolle er Stinglhammer fragen, welche Sorte ihm am besten gefalle. Wir hatten uns gegenseitig zugenickt, ermessen, wie lange der jeweilige Vorgänger für sein Anliegen brauchen werde, und den Beteuerungen der Schreiber geglaubt, dass Stinglhammer jeden Moment komme. Danach hatten wir gewartet. Die Schreiber hatten mit uns gewartet. Lange.

»Etwas fester«, ermunterte ich die Schreiber. Der Picklige zögerte und zog eine Miene, die Angst verriet, Angst vor seinem Arbeitgeber, Angst davor, sich endgültig lächerlich zu machen, vor allem aber Angst vor dem, was sich möglicherweise hinter der Tür verbarg. Das Gefühl hing beinahe greifbar im Raum, wie der leise, langsame Schlag einer Trommel, die ein düsterer Musikant in einem versteckten Raum des Hauses spielt. Es hing über halb Augsburg; selbst der Lärm in der Schankstube der Herberge, in der ich mich gestern einquartiert hatte, war gedämpft gewesen. Die Stadt meiner Kindheit und Jugend hatte mich mit angehaltenem Atem und geballten Fäusten willkommen geheißen.

Der picklige Schreiber hob die Hand erneut und drosch mit aller Kraft gegen die Tür. »G-g-geht nicht.«

Nachdem wir auf das Erscheinen Stinglhammers gewartet hatten, bis die ersten Sonnenstrahlen durch die kleinen, dick verglasten Fenster der Schreibstube hereinfielen und die Pergamente auf den Pulten aufleuchten ließen, wurden die Schreiber nervös. Einer von ihnen versuchte vorsichtig, die Tür zur Arbeitsstube des Buchhalters zu öffnen, doch sie war verschlossen. Nach kurzer Beratung trabte er nach draußen und kam eine Viertelstunde später wieder, um zu melden, dass Stinglhammer nicht zu H-h-hause sei. Seine Dienstboten hatten ihn in seiner Arbeitsstube im Hoechstetter'schen Hause vermutet. Die Schreiber berieten sich, was zu tun sei, der schwachsinnige Knabe ließ einen langen Spuckefaden auf sein Wams niederhängen und starrte ihm philosophisch nach, der Bäcker sortierte missmutig seine Brotringe um, und ich verdrehte die Augen und schickte mich darein, noch ein wenig länger zu warten.

Der Stotterer hatte schließlich den Mut aufgebracht, gegen die Tür zu klopfen und nach Stinglhammer zu rufen, mit einem Gesicht, als wecke er einen schlafenden Drachen auf. Welche Qualitäten der Buchhalter von Ulrich Hoechstetter auch besaß, seinen Untergebenen einen Höllenrespekt einzujagen zählte zweifellos dazu. Der Schreiber hatte ein zweites Mal geklopft und dann an der Tür gehorcht.

Als er blass wurde, stellten sich meine Nackenhaare auf.

»Was ist los?« Der Ton meiner Stimme hatte den Bäcker von seinen Brotringen und den Begleiter des Schwachsinnigen aufschauen lassen. Der Knabe blieb unbeeindruckt und ermaß weiterhin die Länge seines Spuckefadens. Ich sah seinem Aufpasser ins Gesicht und erntete ein zuckendes, nervöses Lächeln, das aussah, als könne er ebenso gut im nächsten Moment in Tränen ausbrechen.

»Ich h-h-h-höre was …«

»Was?«

»Ein K-k-knurren … heilige Maria Mutter Gottes.« Fleckige Finger schlugen ein rasches Kreuzzeichen und verschwanden dann zwischen knabbernden Zähnen.

»Vielleicht nimmt er gerade ein zweites Morgenmahl«, brummte der Bäcker, aber es war nicht wirklich witzig.

»Brecht die Tür auf«, sagte ich. Und da waren wir nun.

Ich stand auf und horchte selbst an der Tür. Was immer der Schreiber gehört hatte, es war verstummt. Etwas steckte von innen im Schloss und verwehrte mir einen Blick hindurch – der Schlüssel.

»Von innen abgesperrt«, brummte ich.

»H-h-heilige Maria …«

Ich rief Stinglhammers Namen und schlug gegen die Tür, und da war es wieder. Ich zuckte zusammen. Es hatte sich so böse angehört, als hätte jemand versucht, ein ausgehungertes Tier von seiner Beute zu verscheuchen.

»Haben Sie es gehört?«, stieß der Begleiter des blöden Knaben atemlos hervor. »Was war das?«

»H-h-heilige Maria Mutter Gottes.« Fingerknabbern, Kreuzzeichen, Fingerknabbern. Die Lippen des Schreibers färbten sich allmählich schwarz, wo sein Speichel die Tinte auflöste.

Ich holte aus und schlug so fest ich konnte gegen die Tür. Sie rumpelte heftig im Schloss. Und was sich auch in Stinglhammers Stube aufhielt, es antwortete mit einem schrillen Fauchen. Ich fuhr von der Tür zurück.

»Das ist kein Mensch«, flüsterte der Bäcker und beeilte sich, ebenfalls das Kreuz zu schlagen. Der Begleiter des Knaben ballte die Fäuste.

Ich winkte die Schreiber zu mir, hielt mich an ihren Oberarmen fest und spannte mein rechtes Bein. Ich holte tief Atem, dann trat ich gegen das Schloss.

Die Tür flog mit einem Splittern auf, das man sicher bis auf die Gasse hören konnte. Ich taumelte zur Seite. Die Tür knallte an die Wand und schlug wieder zurück; dann rutschte sie aus der oberen Angel und schwang sanft und langsam wieder auf, bis sie mit einem leisen Klopfen gegen die Wand stieß und ihre Bewegung stoppte. Der Schlüssel, der meine Attacke überstanden hatte, fiel jetzt mit einem Klimpern auf den Holzboden, das lauter in meinen Ohren klang als das Aufbrechen der Tür.

Der Bäcker spähte mir über die Schulter. Stinglhammers Arbeitsstube war klein, eine Kammer, in der ein verschrammter Tisch und ein Stuhl Platz fanden. Sie hatte nur ein winziges Fenster – nicht größer als die Öffnung eines Taubenschlags –, das mit einem Öltuchrahmen verstellt war. Eine Tranfunzel auf dem Tisch war heruntergebrannt, eine weitere, die von einer Kette an der Decke hing, ausgekippt. Der Fußboden war voller Ruß. Der Duft nach frischem Brot, den der Bäcker verströmte, konnte nicht gegen den Geruch an, der aus der unbelüfteten Arbeitsstube drang.

Stinglhammer saß in dem Stuhl, der eher ein verkratzter, alter, mit Leder bezogener Thron war. Er war jenseits aller Hilfe. Auf seiner Schulter saß ein schlankes, dunkles Ding, das uns mit funkelnden Augen und weit aufgerissenem Rachen entgegenfauchte. Ich sog den Geruch ein, der mir aus der Arbeitsstube entgegenschlug, und spürte, wie mir schwindlig wurde. Hinter mir hörte ich ein Stoßgebet flüstern. Das schwarze Ding auf Stinglhammers Schulter neigte seinen Schlangenkopf.

»Das ist ja bloß ein verdammtes Frettchen«, sagte der Bäcker. »Kein Grund zur Panik.« Seine Bemerkung war ebenso fehl am Platz wie die vorherige.

Das Frettchen trank Stinglhammers Blut.

Der schwachsinnige Knabe stieß ein gutturales, sinnloses Lachen aus.

Der stotternde Schreiber ließ die Finger aus seinem Mund fallen. »Jemand muss die W-w-wache holen«, sagte er, dann beugte er sich nach vorn und übergab sich.

2.

Die Wachen bewegten sich mit der Grobheit von Männern, die in ihrer Arbeit geübt sind; schon von daher konnten sie keine Ratsbüttel sein. Sie trugen das Rot des Bischofs und kurze, neu wirkende Spieße, mit denen sie uns – so ruppig, wie es offenbar sein musste – zu den Pulten der Schreiber drängten. Sie waren fünf; die übliche Anzahl für Patrouillengänge. Mit ihnen kam der ranzige Geruch von Kleidung herein, in der zu lange gestanden, gelaufen, gegessen und geschlafen worden ist. Ich fand die Anzahl, in der sie auftraten, übertrieben, bis ich einen längeren Blick in die Augen warf, die im Schatten ihrer Eisenhüte funkelten, und die nervöse Spannung darin sah. Auch die Wachen hörten den dumpfen Trommelschlag der Angst. Ihr Anführer baute sich vor der Tür zu Stinglhammers Stube auf, die anderen stellten sich in einem lockeren Kordon um uns herum. Der Truppführer berührte mit der Stiefelspitze den frischen Fleck auf dem Boden, der das gewesene Morgenmahl des stotternden Schreibers darstellte, und warf uns einen verächtlichen Blick zu. Dann trat er in die Tür und spähte in die Stube. Wir hörten das Frettchen, das sein Revier fauchend verteidigte, und ich sah eine gewisse Genugtuung auf dem Gesicht des Stotterers, als der Truppführer zurückzuckte.

»Was ist das für ein Vieh?«, rief er ärgerlich.

»Das ist ein F-f-f-f… das gehört H-h-h-h… wir hörten es t-t-t-t…«

»Das ist Stinglhammers Frettchen«, sagte ich. »Der Bau hier ist wahrscheinlich von Mäusen verseucht. In der Ecke, beim Kamin, steht sein Käfig.«

»Was mischen Sie sich hier ein?«

»Der Käfig ist offen.«

»Wer zum Teufel sind Sie überhaupt?«

»Ein Durchreisender.«

»Dann halten Sie den Mund, wenn Sie nicht gefragt werden.«

Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, mich nicht zu ärgern. Der Truppführer betrachtete mich aufgebracht und trat dann von der Tür zurück. Er hatte den Fuß nicht über die Schwelle gesetzt. Anscheinend erwartete er jemand Höherstehenden, dem der erste Schritt gebührte; und er war sicher nicht unglücklich darüber, dass er die Kammer mit dem Toten darin nicht als Erster betreten musste.

»Was für eine Sauerei ist hier passiert?«, fuhr er die Schreiber an.

Der Stotterer mühte sich ab, das Wenige zu erklären, das ihm klar war: die verschlossene Stube, der nicht auffindbare Stinglhammer, die aufgebrochene Tür. Der Wachführer blickte in meine Richtung, aber ich beachtete ihn nicht. Der Begleiter des schwachsinnigen Jungen starrte den Bäcker an.

»Was haben Sie gesagt?«, flüsterte er.

»Der Todesengel«, grollte der Bäcker. »Er geht wieder um.«

»Was meinen Sie damit?«, fragte ich.

»Ulrich Schwarz am Galgen, das war nicht genug. Er geht wieder um und erschlägt die Sünder.«

»Was war mit Ulrich Schwarz?«

»Er war der Bürgermeister. Er …«

»Ruhe«, befahl der Truppführer. »Sonst verstehe ich noch weniger von dem, was dieser Idiot stammelt.«

Der stotternde Schreiber verstummte betroffen. Sein Gesicht färbte sich puterrot, und sein Adamsapfel hüpfte. Der Bäcker sah zu Boden, ohne zu verbergen, dass er den Wachführer nicht für voll nahm. Nach einem Moment des Zögerns zupfte er aus einem der Brotringe ein daumengroßes Stück und steckte es in den Mund, während er einen raschen Blick zur offen stehenden Tür von Stinglhammers Stube warf. Er zuckte mit den Schultern und rupfte ein weiteres Stück heraus. Sein Unterkiefer bewegte sich methodisch, und er nickte leicht: Das Backwerk war gelungen. Der schwachsinnige Knabe betrachtete ihn wie ein Hündchen, das seinem Herrn zusieht, wie er einen Knochen abnagt; er wischte sich mit dem Handrücken über das Kinn und hinterließ einen glänzenden Spuckefleck.

Der Wachführer starrte den stotternden Schreiber an, während dieser sich durch eine chronologischere Darstellung der wenigen Ereignisse dieses Morgens mühte und stockend auf den Höhepunkt zusteuerte, nämlich die Entdeckung von Stinglhammers Leichnam. Dass der Wachführer ihn fixierte, als halte er ihn für den Täter, beeinflusste die Redegewandtheit des Schreibers nicht gerade positiv. Der Bäcker kaute, der Schwachsinnige schluckte und ließ seinen Magen knurren, der Begleiter des Knaben sah so grün aus, als habe er den Leibhaftigen erblickt, und nebenan hockte die schlangenhafte Gestalt des Frettchens auf der Schulter seines Herrn und leckte das Blut, das diesem aus Nase und Mund gelaufen war.

»Jemand sollte das Vieh wieder in seinen Käfig sperren«, brummte der Bäcker mit vollen Backen, als habe er meine Gedanken gelesen.

Einer der Wachen nahm plötzlich Haltung an und schlug seinem Anführer gegen den Oberarm. In der Eingangstür zur Schreibstube stand ein hoch gewachsener, hohlwangiger Mann, der sich mit schmalen Augen orientierte und seinen Blick dann auf die offene Tür zu Stinglhammers Stube heftete. Der Wachführer hieß den Schreiber zu schweigen und eilte zu dem Neuankömmling hinüber. Er setzte ihn mit ein paar hastigen, leisen Worten ins Bild. Der Mann nickte, ohne den Wachführer anzusehen. In seinem Gesicht fielen vor allem die hellen, von dunklen Wimpern umrahmten Augen auf, die zu brennen schienen, wenn er etwas genauer in Augenschein nahm, und die schmale, prominente Nase, deren Größe durch die hohlen Wangen unterstrichen wurde und auf deren Rücken ein Höcker saß, der sie hervorspringen ließ wie den Schwibbogen einer Kathedrale. Das Haar lag in einem dünnen Kranz auf seiner hohen Stirn, und als er den Kopf umwandte, sah man die Tonsur eines Klerikers.

»Der Tote ist dort in der Stube?«, fragte der Neuankömmling.

»Jawohl, questor.«

Ich horchte überrascht auf; der Neuankömmling war der Burggraf des Bischofs.

»Ist es der Buchhalter von Ulrich Hoechstetter?«

»Sieht danach aus, wenn man das Blut und alles abzieht.« Der Wachführer versuchte ein verächtliches Grinsen, das misslang und zu einer Grimasse gerann, als der Burggraf ihm einen strengen Blick zuwarf. Er räusperte sich verlegen. »Ich habe die Stube nicht betreten, questor«, sagte er.

»Verdächtige?«

Der Wachführer wies auf unser kleines Grüpplein, und der Burggraf streifte uns mit einem mehr als oberflächlichen Blick. Der Bäcker schmatzte herausfordernd, doch seine Provokation wurde nicht angenommen. Er schien selbst nicht unfroh darüber zu sein.

Der Burggraf – Beamter des Bischofs und seit dem Zweiten Augsburger Stadtrecht eine Gestalt, um deren Kompetenzen Stadt und Bischof erbittert stritten, ohne dass dabei mehr herausgekommen wäre als dass die Gewalt des Burggrafen immer weiter abnahm — klopfte sich mit einem massiven hölzernen Stab an die Unterschenkel. Bischof Peter hatte zu Lebzeiten der Stadt mehrfach vorgeworfen, dass deren Vogt seinem Burggrafen das Leben in allen Dingen schwer mache und ihn in seiner Rechtsausübung behindere. Alles, was die Stadt zugestanden hatte, war eine Prüfung der Sachlage gewesen, und Bischof Peter hatte noch ein weiteres schwebendes Verfahren neben all den anderen Händeln, die er gegen den Stadtrat führte, am Hals. Konsequenterweise war ich nie darauf scharf gewesen, die Stelle des Burggrafen zu übernehmen, und Bischof Peter hatte sie mir nie angeboten. Von Rechts wegen wäre ich als Untersuchungsbeamter der Untergebene des Burggrafen gewesen – faktisch erhielt ich meine Befehle von Bischof Peter, der sich mir gegenüber stets wie ein grummelnder, doch wohlmeinender Vater verhalten hatte und der in dieser Hinsicht seinen Burggrafen noch auffälliger entmachtete als es die Stadtbehörden schon taten. Wann immer das Amt des Burggrafen neu zu besetzen war (es gab nicht wenige, die es freiwillig aufgaben), ging unter den bischöflichen Beamten der Scherz um, dass der Bischof auf der Suche nach jemandem sei, der ihn in der letzten Zeit nicht ordentlich gegrüßt oder seine Arbeit nicht zur Zufriedenheit erledigt hätte, um ihn in das frei gewordene Amt zu befördern. Ab und zu gab es einen, den der Titel lockte und die damit verbundenen Einnahmen aus den Gewerbeabgaben und den Bußgeldern für falsche Maße, Gewichte und dergleichen. Ich hatte dem Bischof als Schreiber gedient, bevor ich einer seiner direkten Mitarbeiter wurde, daher wusste ich, dass auch diese Geldquelle ständig knapper wurde und der Rat sich im Allgemeinen vor die Sünder stellte, die die Abgaben nicht bezahlen wollten.

Der amtierende Burggraf setzte sich in Bewegung und strebte mit langen Schritten auf die Kammer des toten Stinglhammer zu, sowohl kraft seiner Amtsbefugnisse als auch aufgrund seines geringen Ansehens in der Stadt vollkommen fehl am Platz. Ich war schon erstaunt gewesen, dass die Schreiber die Waibel des Bischofs alarmiert hatten – dass diese ihren Burggrafen zurate zogen, verblüffte mich noch mehr.

Die Wachen lockerten den Ring, den sie bildeten, ein wenig, als der Burggraf die Stube betreten hatte. Sie waren selbst neugierig genug, sehen zu wollen, was er darin tat, und so ermöglichten sie auch uns, den Tatort erneut in Augenschein zu nehmen. Die Schreiber blieben, wo sie waren, und der Schwachsinnige folgte uns nur, weil er den Broten am Arm des Bäckers auf der Spur bleiben wollte; der Bäcker, ich und der Begleiter des Knaben spähten jedoch über die Rücken der Wachen hinweg. Ich hatte genügend Menschen gesehen, die gewaltsam zu Tode gekommen waren, als dass ich noch scharf auf einen derartigen Anblick gewesen wäre. Was mich interessierte, war, was der Burggraf des Bischofs tun würde. Der Begleiter des blöden Knaben schien ebenfalls wenig Lust zu haben, die Szene der Gewalt erneut in Augenschein zu nehmen, doch irgendetwas zog ihn mit der Faszination des Grauens dorthin. Der Bäcker machte sich inzwischen über den zweiten Brotring her. Wenn er die Ringe tatsächlich Stinglhammer hatte zeigen wollen, war ihm mittlerweile zu Bewusstsein gekommen, dass dieser garantiert keine Beurteilung mehr dazu abgeben würde. Sein vollmundiges Kauen sollte gelassen wirken, doch schien es eher seiner eigenen Beruhigung zu dienen.

Der Burggraf wischte mit dem Stiefel über die Rußspuren auf dem Boden und verzog das Gesicht. Sein Blick fiel auf das kleine Fenster.

»War das geschlossen?«

Der Wachführer drehte sich um, und der stotternde Schreiber nickte unglücklich. »Und die Tür?«

»Wurde aufgebrochen, questor.« Ein Daumen deutete auf mich, ohne dass der Burggraf aufgesehen hätte. »Der Schlüssel liegt noch dort auf dem Boden.«

Der Burggraf stemmte die Arme in die Hüften und sah sich in der Kammer um. Plötzlich zeigte er auf das Frettchen, das ihn feindselig anbleckte, und brüllte: »Schafft das Vieh hier raus, zum Teufel noch mal! Was für eine Schweinerei! Seid ihr alle blöde geworden?« Er trug dünne lederne Handschuhe und mehrere Ringe an den Fingern, deren Steine im Licht aufblitzten.

»Wir wollten nichts anfassen, questor. Sie haben letztes Mal gesagt…«

»Ich weiß, was ich gesagt habe. Schafft das widerliche Vieh weg, oder muss ich euch Beine machen?«

Das Frettchen verteidigte seinen Platz mit Fauchen und Zähneschnappen, bis der Wachführer es am Genick packte und mit weit ausgestrecktem Arm aus der Stube trug. Einer der Waibel schlich mit abgewandtem Blick zum Käfig des Tiers und trug ihn hinterher. Sie verstauten das kratzende und beißende Biest darin und atmeten sichtlich auf, als der Riegel zuschnappte. Das Frettchen kauerte sich auf den Boden und funkelte aufgebracht nach draußen. Dann begann es, sich mit den Vorderpfoten und einer bläulichen Zunge die Lefzen vom Blut seines Herrn zu reinigen. Es zog die Aufmerksamkeit des Schwachsinnigen auf sich, der sich plötzlich in Bewegung setzte und – ein beinahe liebevolles Lächeln auf dem halb offen stehenden Mund – zu dem Frettchen hineinstarrte. Er machte ein paar lockende Geräusche mit der Zunge.

Der Burggraf betrachtete unterdessen die zusammengesunkene Gestalt des Buchhalters. Er schüttelte den Kopf. »Was ist mit Herrn Georg? Wenn sein Vater nicht da ist, ist er der Hausherr, oder?«

»Schon benachrichtigt«, meldete der Wachführer. »Was sagt er?«

»Sie sollen alles Nötige veranlassen; er ist in einem wichtigen Gespräch.«

»Hat sich die Familie Hoechstetter mit der Stadt überworfen?«, fragte ich leise den Bäcker. Er schüttelte den Kopf. »Warum lässt Georg Hoechstetter dann den Burggrafen hier herumschnüffeln und nicht den Vogt?«

»Wahrscheinlich eine Frage der Kompetenz«, erklärte der Bäcker mit vollem Mund, und ich wusste nicht, ob es ernst oder sarkastisch gemeint war.

Der Burggraf hob den Stab und wirbelte ihn mit einer eleganten Drehung herum. Das Ende, das er bisher festgehalten hatte, zeigte nun nach vorn; es lief in einer geschnitzten Faust aus, aus der ein einzelner Finger ragte wie eine Anklage. Das Material der Hand war gelblich-rissig, und einen unguten Moment lang glaubte ich, es handele sich um eine mumifizierte Gliedmaße. Dann erkannte ich, dass die Hand aus Elfenbein war. Sie war hässlich, teuer und wirkte noch beklemmender als der Leichnam, auf den sie sich richtete.

»Herr Stinglhammer«, murmelte der Burggraf und tat so, als würde er zur Begrüßung nicken, während der speckige elfenbeinerne Totenfinger unentwegt auf den Buchhalter wies, »lassen Sie uns anfangen.«

Die Faust war die verlängerte Hand des Burggrafen und ihr ausgestreckter Finger sein Untersuchungsinstrument. Der Finger schob sich unter Stinglhammers Kinn und versuchte, den Kopf zu heben; der rigor mortis schien noch nicht eingetreten. Er hakte sich in Stinglhammers Hemd ein und zog es von der Brust weg; glitt über das Kugelbäuchlein des Toten und zu einem Handgelenk an einem schlaff über die Lehne des Stuhls hängenden Arm; probte auch die ebenso schlaff herunterhängende Hand und hielt erstaunt inne, als das tote Gelenk Widerstand leistete; zuckte hinüber zur zweiten Hand, die auf der anderen Seite herabhing, und stieß auf den gleichen Widerstand; und während der Burggraf am anderen Ende seines Stabes befremdet die Brauen runzelte und nachdachte, wurde mir klar, dass die Starre den Toten doch bereits erfasst hatte. Es war nur so, dass sein Genick gebrochen war.

Der Finger aus Elfenbein ließ von dem Toten ab und tickte überlegend auf das Holz des Tisches. Schließlich bückte sich der Burggraf und spähte unter den Tisch, und da alle Wachen es ihm gleichtaten, bückten wir Zeugen uns ebenfalls. Die Beine des Buchhalters waren ausgestreckt und lagen über Kreuz, die Stiefelspitzen zeigten senkrecht nach oben. Alles, was ihn in seinem Stuhl hielt, war die Schwere des Todes; und es war unmöglich, dass er ihm in diesem Stuhl begegnet war.

Zwei von den Wachen machten das Kreuzzeichen und deuteten mit abergläubisch aufgerissenen Augen auf Stinglhammers Füße.

»Der Teufel hat ihn geholt und seine Füße zum Hohn übereinander gelegt wie die unseres Heilands am Kreuz«, flüsterte einer. Der Burggraf fuhr herum.

»Wo sind die Schreiber?«, bellte er.

Wir drei anderen wurden beiseite gestoßen, als die beiden Unglücklichen zur Tür hereingeführt wurden. Sie schluckten krampfhaft.

Der Stotterer versuchte, dem Anblick des Toten und dem kalten Blick des Burggrafen gleichzeitig auszuweichen, und heftete seine Augen schließlich Hilfe suchend an den Herrgottswinkel. Das Kruzifix war voller Ruß und stand verkehrt herum. Während die Wachen erneut zu flüstern und sich zu bekreuzigen begannen, sank der Schreiber vor Entsetzen beinahe in die Knie.

»Der Mann ist seit mehreren Stunden tot«, knurrte der Burggraf, der den Stab mit der perversen Faust am Ende fester umklammerte, als er dem Blick des Schreibers folgte. Er wandte die Augen mit Mühe von dem geschändeten Christus ab. »Wie lange wart ihr gestern Abend hier?«

»Aber H-h-h-herr, was m-m-meinen Sie denn …?«

»Halt den Mund. Du bist verdächtig. Dein Freund dort auch.«

»A-a-a-aber …«

Der Burggraf deutete auf das Fenster. »Hier kommt nur etwas sehr Kleines durch – höchstens eine Katze. Stinglhammers Genick ist aber gebrochen. Ich sag dir was: Das kann nur etwas sehr Großes getan haben.«

»Der Flügelschlag des Azrael«, flüsterte einer der Waibel dumpf, achtete jedoch darauf, dass der Burggraf es nicht hörte.

»Die T-t-t-tür …«

»Wer sagt, dass sie wirklich verschlossen war? Vielleicht habt ihr zwei kümmerlichen Figuren es so aussehen lassen, damit jemand anderer sie aufbricht und dann bezeugt, dass sie von innen abgesperrt war?«

Der Bäcker warf mir einen Blick zu; ich schüttelte den Kopf. Ich habe nicht unmäßig viele Türen während meines Lebens eingetreten, aber doch genug, um zu erkennen, ob sie offen oder zugeschlossen waren.

»Ich fordere die Bahrprobe«, sagte der Burggraf kühl.

»Jetzt gleich?«, rief der Wachführer.

»Wann sonst?«

»Jawohl, questor.«

Ich fing einen raschen Blick des Mannes auf, der den schwachsinnigen Knaben begleitete; er sah sofort wieder beiseite, aber auch er wirkte überrascht von der Entscheidung des Burggrafen.

»Unsinn«, murmelte ich leise.

»Was?«, murmelte der Bäcker darauf.

»Die Bahrprobe. Ausgemachter Unsinn.«

»Sagen Sie das nicht. Ich habe erst von einem Fall in Nürnberg gehört, wo ein Mann seine Frau erschlagen hatte. Als man ihn zu ihrem Leichnam führte, begann das Blut zu fließen wie ein Bach, und …«

»Wenn die Zeugen sich ihre Redelust aufheben könnten, bis sie an der Reihe sind, wäre ich ihnen sehr verbunden«, sagte der Burggraf mit einer kalten Wut, die echter wirkte als der Jähzorn, mit dem er den Wachen begegnete. Der Bäcker zog den Kopf ein und stopfte sich einen Brocken des dritten Brotrings zwischen die Zähne. Nach einem kurzen Moment bot er mir etwas an; ich lehnte ab. Er zuckte mit den Schultern, ohne beleidigt zu sein.

Der Wachführer trat neben den stotternden Schreiber, dessen Gesicht mit einem Schweißfilm überzogen war. Er fasste ihn unter und schob ihn so nahe wie möglich an den Toten heran. Der Schreiber machte ein winselndes Geräusch und drehte das Gesicht zur Seite.

»Fass ihn an«, befahl der Burggraf.

Der Wachführer packte ein Handgelenk des Schreibers und stupste mit einer vergeblich widerstrebenden Hand voller Tintenflecke an die Schulter des Leichnams. Einige Herzschläge lang starrten alle auf die eingetrockneten Blutspuren in Stinglhammers Gesicht.

»In Ordnung, weg mit ihm«, sagte der Burggraf enttäuscht.

Der zweite Schreiber war kooperativer, wenn auch nicht weniger widerwillig. Er atmete auf, als Stinglhammers Leichnam genau wie vorher keine Reaktion zeigte.

»Die beiden waren es also nicht«, fasste der Wachführer zusammen und erntete dafür einen giftigen Blick seines Herrn.

Der Burggraf ließ die Schultern sinken und klopfte wieder gegen seinen Unterschenkel. Der Wachführer wurde angesichts dieser Ratlosigkeit mutiger.

»Wenn Sie gestatten«, sagte er leise, »dann sehen Sie doch nur: der viele Ruß auf dem Boden, der Gestank nach Asche, das Kreuz unseres Erlösers auf den Kopf gestellt …«, er schluckte aufgeregt, »und ein winziges Fenster und eine von innen versperrte Tür, sodass kein Mensch die Stube betreten oder verlassen konnte …«

»Der Todesengel«, sagte der Bäcker mit angehaltenem Atem und kam den Wachen damit zuvor.

»… es war der Leibhaftige. Herr im Himmel, steh uns bei.«

»Bei all der Schlechtigkeit in der Welt hat der Teufel viel zu viel zu tun, um sich jeden Sünder einzeln zu holen«, erklärte der Burggraf unbeeindruckt, und zum ersten Mal war ich mit ihm einer Meinung.

»Aber questor, die Zeichen … und nicht nur hier …«

»Schluss. Ich will diesen Unfug nicht hören. Die Bahrprobe zeigt nur, dass die beiden Jammergestalten es nicht waren. Ich finde den Mörder.«

»Was soll nun geschehen?«, fragte der Wachführer nach einer beinahe peinlichen Pause, die bewies, dass der Burggraf ihn keineswegs überzeugt hatte.

»Ich rede mit Herrn Hoechstetter. Für mich wird er sein Gespräch unterbrechen.«

»Und die Zeugen? Wollen Sie sich die Männer nicht vornehmen?«

»Natürlich will ich das!«, fuhr der Burggraf auf. »Was fällt dir ein, so unverschämt zu fragen?«

»Jawohl, questor.«

Hinter uns ertönte ein Geräusch wie das enttäuschte Greinen eines Kindes, das man von seinem Spielzeug wegzerrt; nur dass dieses Kind mehr als hundertfünfzig Pfund wiegen musste. Der schwachsinnige Knabe wurde von seinem erwachsenen Begleiter vom Frettchenkäfig weggezogen. Der Mann wedelte mit einem Finger vor seinen Lippen herum, und der Idiot machte ein tragisches Gesicht, verhielt sich aber still. Er warf einen sehnsüchtigen Blick auf das Tier, das ihm die kalte Schulter zeigte, während er dem Zug seines Aufpassers folgte. Ich fing dessen Blick auf und erntete wieder das Lächeln, das in seinen Mundwinkeln zu ersterben schien, während sich in seinen Augen Angst spiegelte. Er flehte mich wortlos an, mich ebenso still zu verhalten wie der Knabe. Die beiden verschwanden fast ohne Geräusch durch die Tür.

Die Wachen trieben uns von Stinglhammers Arbeitsraum zurück in die Schreibstube. Die Sonne hatte mittlerweile eine Position erreicht, die ihre Strahlen von den Schreibpulten weg auf den rohen Holzboden der Stube kriechen ließ, sodass der Raum plötzlich aufleuchtete, als wäre ein derart unpassender Kontrapunkt zu der blutigen Szene in dem Kämmerchen nebenan vonnöten. Ich hörte das erschrockene Keuchen, als der Wachführer den stotternden Schreiber grob am Wams packte und aus der Arbeitskammer zu zerren versuchte, und dann hörte ich die Stimme des Wachführers, der kaum hörbar »Gute Geister, steht uns bei!«, hervorstieß, und ich drehte mich um.

Beide Männer starrten auf den Boden vor Stinglhammers Tisch. Niemand hatte den Rußspuren darauf größere Aufmerksamkeit zukommen lassen; die stille Gestalt des Toten in seinem abgewetzten Thronsessel hatte alle Blicke auf sich gezogen. Nun war es anders, und nun schimmerte auch die düstere Kammer im Licht, das von außen auf den Öltuchrahmen fiel und sichtbar machte, was vorher von Dunkelheit verhüllt gewesen war. Sie standen wie gebannt, zwei Feinde, die der plötzliche Schreck einte; und auf einmal schien der Wachführer den Schreiber nicht mehr nach draußen ziehen zu wollen, sondern sich an ihm festzuhalten. Das Gesicht des Burggrafen wurde starr, als er ihren Blicken gefolgt war, und es verlor an Farbe.

Der Ruß auf dem Boden war nicht nur Schmutz gewesen, den ein nachlässiges Reinigen des Kamins oder ein heftiges Aufstochern der Asche verursacht hatte. Die achtlosen Tritte des Burggrafen hatten zwar das meiste verwischt, aber was noch sichtbar war, genügte, um ein Prickeln zwischen meinen Schulterblättern hervorzurufen, das mir den Rücken hinablief wie ein Guss kaltes Wasser.

Ich erinnere mich.

Ich hatte etwas Ähnliches schon einmal gesehen. Es war erstaunlich, wie sehr ich das Geschehnis verdrängt hatte. Ich habe Schuld auf mich geladen.

Es war, als hätte es nur des geeigneten Moments bedurft, dass es wieder aus der Dunkelheit auftauchte, seit mehr als zwanzig Jahren aus meinem Gedächtnis verdrängt und so taufrisch und böse wie damals, eine Erinnerung, die mein halbes Leben lang verborgen gewesen war und nun so heftig durch die plötzlich geöffnete Tür in meinen Schädel sprang, dass ich erstarrte. Ein barbarisches Symbol, mit der Kante einer eisernen Handfessel in die dunkle Wand der Gefängniszelle gekratzt wie eine helle Narbe auf ädrigem, braunem Fleisch: fünf Kreise und ein Trigramm, in dessen Zentrum etwas Geronnenes klebte und Haarbüschel dazwischen. Ich spürte, wie mir schwindlig wurde, wie mir damals schwindlig geworden war. Und heute wie damals dachte ich ganz unpassend: Fall jetzt nur nicht um vor all den Leuten. Ich hörte eine Stimme, und ich spürte eine Hand auf meiner Schulter, aber das war nicht heute, das war damals, und Gregor von Weidens ruhige, brüchige Stimme sagte:

Du kannst nichts dafür, Peter. Er hat sich selbst gerichtet.

War es wirklich so erstaunlich, dass ich die Erinnerung verdrängt hatte? Ich spürte das schale Gefühl des Versagens wieder und erinnerte mich an den Eindruck, etwas ganz anderes losgelassen zu haben, als ich beabsichtigt hatte.

Der Ruß auf dem Fußboden stellte ein Symbol dar. Einen Ring. Ein Dreieck. Weitere Ringe. Es war so grob geformt, dass es schien, als sei es aus dem Wirken unbekannter Kräfte entstanden. Es war ein magischer Kreis. Es waren fünf magische Kreise, die das Dreieck überlagerten, und der innere war das Tor, durch das einem Dämon Zutritt in unsere Welt gewährt wird.

Wir standen aufgereiht an einem der Schreibpulte, während die Wachen darauf warteten, dass der Burggraf die Kammer wieder verließ. Ich konnte nicht sehen, was er darin tat, aber ich vermutete, dass er sein Werk vollendete und die Zeichnung auf dem Boden vollends zerstörte. Die Lähmung, die die Schreiber, die Waibel und selbst den Bäcker befallen hatte, ließ seine Arbeit sinnvoll erscheinen – wenn nur die Hälfte der Augsburger Bürger so reagierte wie die Männer hier, würden die Umstände des Mordes an Ludwig Stinglhammer die Stadt in Angst und Schrecken versetzen, wie es sonst nur die Pest vermochte. Die dumpfe Stimmung in der Schankstube am Vorabend wies ebenfalls darauf hin.

In meinem Mund war noch immer der schale Geschmack meiner eigenen Galle. Ich war wütend darüber, mit welcher Heftigkeit die Geschichte von damals mich überrollt hatte – und wie hilflos ich mich gefühlt hatte, dreiundzwanzig Jahre später und doch keinen Tag davon entfernt. Ich war wütend darüber, wie viele Kammern es in meiner Seele gab, die ich verschlossen geglaubt hatte und die nun eingetreten waren, so wie ich die Tür zur Arbeitsstube des Ermordeten eingetreten hatte.

Schließlich kam der Burggraf heraus und zog die schief in ihren Angeln hängende Tür zu. Sein Gesicht hatte die normale Färbung wieder angenommen, seine Augen waren zusammengekniffen. Er räusperte sich.

»In welcher Reihenfolge sind die Bittsteller hier aufgetreten?«, fragte er und bekam seine Stimme erst während des Sprechens wieder vollends in die Gewalt.

Der stotternde Schreiber blickte sich um und entdeckte, was bisher nur ich wusste: Wir waren zwei Mann zu wenig. Seine Augen glänzten wie im Fieber ob dieser neuerlichen Entdeckung, und sein Mund bewegte sich, ohne dass ein Wort über seine Lippen gekommen wäre.

»Mann«, stöhnte der Wachführer, »mach das Maul auf. Der Kerl hat nicht nur einen Mühlstein an der Zunge hängen, er ist auch sonst ein vollkommener Esel.«

Der Schreiber zuckte und war nun völlig außerstande, sich auszudrücken. Der Wachführer machte Anstalten, ihn am Kragen zu packen. Ich beschloss, meinen Ärger auf mich selbst an dem groben Kerl auszulassen.

»Wer ist wohl der größere Esel«, sagte ich laut, »der, der es zum Schreiber in einem der mächtigsten Häuser Augsburgs gebracht hat, oder der, dem zwei Zeugen davongelaufen sind, ohne dass er es bemerkt hätte?«

Der Wachführer wirbelte herum und starrte mich an. Sein Mund öffnete sich, doch in seiner Fassungslosigkeit war seine Zunge ebenso gefesselt wie die des Schreibers. Er brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, um zu begreifen, dass ich Recht hatte. Ich gab den Blick des Burggrafen, der überrascht auf mich gefallen war, zurück. Da ich mit dem Rücken gegen das hell erleuchtete Fenster stand, war mein Gesicht ein dunkler Fleck für ihn; doch seine Augenbrauen zogen sich zusammen, als er jetzt zum ersten Mal von jemandem außer seinen Männern, den Schreibern und dem Toten Notiz nahm – von mir. Er tat einen Schritt auf mich zu und stierte mich an, und plötzlich weiteten sich seine Augen.

»Guten Morgen, Gregor«, sagte ich. »Wie gehen die Geschäfte?«

3.

Zum ersten Mal war ich im Sommer des Jahres 1441 auf Gregor von Weiden aufmerksam geworden. Ich zählte elf Jahre, und meine Welt bestand im Wesentlichen aus dem Zirkel der Ministranten, die Bischof Peter und den Vikaren des Doms und von Sankt Moritz bei den Gottesdiensten halfen. Meine Mitstreiter waren meine Brüder, mehr als jene unglücklichen kleinen Würmer, die meine Mutter in Abständen schmerzvoll zur Welt brachte und nach wenigen Monaten oder Jahren ebenso schmerzvoll zu Grabe trug; der Bischof war mehr mein Vater als der düstere, ständig arbeitende Mann, der murmelnd durch das Haus ging und seinen einzigen überlebenden Sohn erst bemerkte, wenn er ihm beim Spielen zwischen die Beine geriet; und die Pröpste, Vikare, Priester und Kapläne der bischöflichen Stiftungskirchen waren der Ersatz für die Oheime und Mentoren, die das abweisende Gehabe meines leiblichen Vaters längst aus dem Umkreis der Familie verscheucht hatte. Selbst wenn ich nicht für den Gottesdienst eingeteilt war, schlich ich im Morgengrauen aus unserem Haus und stellte mich im Dom, in Sankt Moritz, Sankt Peter oder Sankt Gertrud ein, um der Messe zu lauschen und meine Freunde bei ihren Verrichtungen zu beobachten. Ich beneidete sie, wenn der Bischof selbst das Hochamt bestritt, denn er pflegte mit dem Messwein, der aus seinem eigenen Keller kam, stets großzügig umzugehen. Und ich lauschte wie sie mit Spannung seinen donnernden Predigten, die an Lautstärke zunahmen, wann immer er mit der Stadt wegen der Rückgewinnung der alten bischöflichen Rechte im Streit lag. Genauso litt ich mit ihnen, wenn der Propst von Sankt Peter den Gottesdienst abhielt, der aus der angesehenen Familie der Rehlinger stammte und ständig ergrimmt war über den sekundären Status, den seine Kirche gegenüber dem Dom einnahm, und jede kleine Unaufmerksamkeit mit schmerzhaften Rippenstößen vergalt, die er so geschickt verteilte, dass sie den Messebesuchern niemals auffielen.

Wir waren eine Gruppe von zwölf Jungen im Alter zwischen acht und vierzehn Jahren, die ständig zusammenhingen und in Waldstücken außerhalb des Jakobertores oder in der Wolfszahnau im Lech badeten, sich Stechen auf imaginären Streitrossen über imaginären Planken lieferten oder – im Fall der älteren Burschen – seufzend Sonette an ebenso imaginäre Geliebte verfassten. Der Bischof nannte uns zuweilen seine zwölf Apostel, doch das tat er nur, wenn er den Messwein allzu reichlich in den Kelch gegeben hatte. Wie die Jünger des Herrn hielten wir zusammen und sahen zu Bischof Peter als der letztgültigen Instanz in allen geistigen und weltlichen Fragen auf; und wie für die Apostel kam auch für uns der Tag, an dem alles, was wir zu wissen dachten und zu fühlen geglaubt hatten, auf die Probe gestellt wurde.

Sie waren nur zu dritt, aber durch ihre Gewalttätigkeit machten sie ihre geringe Anzahl mehr als wett. Ihr Anführer war ein großer, ungeschlachter Kerl mit blondem Schopf und wasserhellen, dicht zusammenstehenden Augen. Sein Name war Veit; er lebte mit seiner Mutter in der verrufenen Gegend hinter dem Jakobertor. Während er mit seinen Kumpanen durch die Gassen um das Pilgerhaus strich und den verkrüppelten Bettlern und den anderen Gassenkindern Tribut abpresste, verdiente seine Mutter ihren jämmerlichen Lebensunterhalt damit, dass sie sich für die Pilger hübsch machte (dies war der Euphemismus, den die älteren Ministranten kichernd und mit bedeutsamem Augenrollen verwendeten, wenn die jüngeren sie über das Thema befragten; als ich selbst zu einem der älteren Ministranten wurde, gebrauchten wir untereinander alle anderen Ausdrücke, die uns in den Sinn kamen und in unseren Lenden kitzelten, wenn wir über die Frauen sprachen, die sich in den Badehäusern beim Jakobertor oder heimlich in ihren Bruchbuden prostituierten). Es ging die Legende, dass Veit der Bastard von Georg Onsorg war, einem der Augsburger Patrizier, dessen Familie Bischof Peters Vorgänger, Bischof Anselm, so viel Geld geliehen hatte, dass Bischof Peter ihm das Dorf Göggingen verpfänden musste. Onsorg äußerte sich meines Wissens nie zu der angeblichen Vaterschaft; ob er im Stillen Geld fließen ließ, war mir nicht bekannt. Tatsache war, dass Veits Mutter kurze Zeit als Magd im Onsorgschen Hause beschäftigt gewesen war und dass die Söhne von Georg Onsorg ebenfalls hoch gewachsene, blonde Hünen waren, die ihre Gesprächspartner mit tief liegenden, klaren blauen Augen musterten. Veit war außerdem von bestürzend heller Hautfarbe und selbst im Sommer so blass wie ein neumodischer Geck, der einen Hut groß wie ein Wagenrad trägt, damit die Sonne seine Haut nicht bräunt. Die Stadtbehörden hatten ein Auge auf ihn, griffen jedoch nicht ein: Vorerst war er nichts als ein Regulativ, das die Aktivitäten im Jakoberviertel in gewissen Bahnen hielt und ihnen den Überblick erleichterte. Wenn er zu einer mächtigeren Einflussgröße würde, könnte man immer noch Maßnahmen ergreifen und ihn aus der Stadt prügeln lassen. So lebte er – ignorant gegenüber dem Umstand, dass mit steigender Ausweitung seiner Macht in Wahrheit die Sanduhr immer schneller für ihn lief – eine Existenz als Aaskrähe inmitten von eingeschüchterten Sperlingen und genoss es, dass die Spiele von Kindern und die Gespräche von Krüppeln verstummten, wenn er in ihre Nähe kam. Wir nannten ihn Fisch, seiner hellen Haut und seinem starren Blick wegen, und waren froh, dass er sich im Wesentlichen darauf beschränkte, die Angehörigen seiner eigenen sozialen Schicht zu belästigen; wenn wir sicher sein konnten, dass er es niemals erfahren würde, machten wir rohe Witze über ihn, seine Mutter und den Dreck, in dem er lebte.

Bis er und seine Kumpane eines Sommertages in der Wölfszahnau auftauchten, als vier von uns, ich eingeschlossen, im Lech herumpaddelten, jeder nackte Jungenkörper eine römische Kriegsgaleere, und die Seeschlacht von Marcus Antonius vor Alexandria nachstellten.

Sie standen plötzlich am Ufer, an der einzigen Stelle, die nicht von Wurzeln und toten Bäumen unzugänglich gemacht worden war, und glotzten zu uns herein. Wir glotzten zurück, die Gewissheit, ein kraftvolles Schiff voller bis an die Zähne bewaffneter Seesoldaten zu sein, plötzlich vergehend und stattdessen eine andere Gewissheit zurücklassend: dass heute ein Teil unserer Unschuld verloren gehen würde.

Dann sprang der Fisch stumm ins Wasser, ohne sich die Mühe zu machen, seine Lumpen vom Leib zu reißen, und kraulte heftig platschend auf uns zu.

Wir spritzten auseinander, ein Flottenmanöver, das Marcus Antonius' Strategen alle Ehre gemacht hätte. Die Freunde des Fischs sprangen ihm hinterher, ungeschicktere Schwimmer als er, der selbst nicht geschickt war, aber um nichts weniger gefährlich. Sie kreischten, als die Kälte des Wassers an ihre Körper drang. Der Fisch schnappte einen von uns, den zehnjährigen Änderlin Rem; einer seiner Freunde streckte die Faust aus und verkrallte sich in meinen Haaren. Ich schrie auf und warf den Kopf hin und her, aber er war stärker als ich und zog mich zu sich heran. Ich strampelte mit den Füßen und versetzte ihm einen Stoß in den Magen. Er verzog den Mund und schlug mir mit dem Handrücken über das Gesicht, doch sein Griff in meinem Haar lockerte sich. Ich entwand mich ihm und flog förmlich über das Wasser, den anderen Flüchtenden nach. Wir schafften es, uns ans Ufer zu retten. Sie schrien uns Schmähungen zu, aber sie hatten ihre Beute: Änderlin, um den sie sich sammelten und der in ihrer Mitte Wasser trat, stumm, mit weit aufgerissenen Augen, sein Gesicht blass auf dem dunkelgrünen Wasser, und sein Keuchen drang lauter zu uns als das Gebrüll der Angreifer.

Änderlin sah nicht zu uns herauf, und er rief uns nicht um Hilfe. Wir wären auch nicht gekommen. Wir standen triefend am Ufer und sahen hinüber, wie die Wölfe sich um das Rehkitz drängten, jeder mit klopfendem Herzen vor Angst und klopfendem Gewissen vor Scham. Änderlin erwartete keinen Beistand. Wäre einer von uns an seiner Stelle gewesen und er stattdessen in Sicherheit, er hätte nicht anders gehandelt als wir. Sein Schweigen machte uns unsere Schäbigkeit doppelt bewusst, und ich dachte voller Panik: Wenn wir uns alle zusammentun, können wir sie von Änderlin ablenken und ihnen alle davonschwimmen, ihnen vielleicht sogar Angst einjagen, hier im Wasser, in dem wir uns sicherer bewegen als sie; sie sind doch nicht viel älter als wir. Aber ich wusste gleichzeitig, dass ich nicht einmal zurück ins Wasser gesprungen wäre, wenn meine Freunde es getan hätten, und ich brauchte sie nicht anzusehen, um zu wissen, dass es ihnen nicht anders erging. Vor einer Minute waren wir alle Brüder gewesen, gewiss, füreinander durchs Feuer zu gehen; in diesem Moment waren wir die Überlebenden der Herde, die beobachteten, wie die Raubtiere einen der ihren zerrissen, vage dankbar, dass es ihn erwischt hatte und nicht sie.

Sie begannen damit, Änderlin unterzutauchen. Der Arm des Fischs bewegte sich wie ein langsamer Pumpenschwengel: untertauchen, hochkommen lassen, untertauchen. Seine Kumpane lachten wie blöde, er lachte nicht. Seine Augen blickten konzentriert, und seine Zähne waren gefletscht. Änderlin wollte Atem holen, wenn er an die Oberfläche kam, doch das, was vor allem in seinen weit geöffneten Mund geriet, war Wasser. Er gurgelte, hieb mit den Armen um sich und begann zu ertrinken. Untertauchen, hochkommen, untertauchen. Die sanfte Strömung des sommerlich trägen Flusses begann sie abwärts zu tragen. Wir hörten das pfeifende Atemholen Änderlins, sein Husten und Spucken und das Lachen der Freunde des Fischs, und dann hörten wir über unsere Schultern eine laute Stimme rufen: »Drei Säue versuchen einen Otter zu ertränken. Das hab ich noch nie gesehen.«

Wir kannten Gregor von Weiden vom Sehen. Er war wenig älter als ich, etwa dreizehn, der Sohn des Strassvogtes von Schwabmünchen, um das der Bischof und die Stadt zu jener Zeit heftig rangen. Der Vogt war Bischof Peter zugetan und oft im Bischofspalast gewesen, um sich mit seinem Lehnsherrn zu beraten. Manchmal hatte sein Sohn ihn begleitet. Er hatte sich mit hellen, neugierigen Augen umgesehen, wenn sein Vater neben dem massigen Bischof herschritt und er versuchte, mit den beiden Erwachsenen Schritt zu halten; zuweilen hatte er uns zugenickt, wenn er und die Männer im Dom an uns vorbeieilten, doch wir hatten ihn mit der kleinen Jungengruppen eigenen Herablassung ignoriert. Wir wussten nicht, wie er jetzt zu uns herausgefunden hatte und weshalb er hier war; er überragte uns alle um mindestens einen Kopf, hatte breitere Schultern und vor allem das selbstbewusste Auftreten eines Herrensprösslings, und wir wichen beiseite und überließen ihm das Feld, auf dem wir ohnehin keinen Versuch gemacht hatten, uns zu behaupten.

Der Fisch ließ Änderlins Haare los und machte eine Handbewegung, wie um eine Fliege zu verscheuchen. Änderlin kämpfte sich matt zum gegenüberliegenden Ufer und klammerte sich an überhängende Äste. Wir hörten sein Keuchen und dann sein Schluchzen.

»Was hast du gesagt?«, rief der Fisch mit überschnappender Stimme.

»Ich habe euch Säue genannt«, erwiderte Gregor bedeutend ruhiger.

»Holt ihn euch«, sagte der Fisch zu seinen Kumpanen und begann, langsam zum Ufer zu paddeln.

Seine Freunde waren dem Ufer näher und schneller. Sie begannen, sich an dem ausgewaschenen, halb überhängenden Stück Erde und Gras hochzuziehen, das das Ufer darstellte. Gregor zögerte keine Sekunde. Anders als wir war er angezogen – Hemd, Hose und halbhohe Stiefel. Er holte aus und trat dem ersten der beiden Jungen ins Gesicht. Dieser ließ los und fiel ins Wasser zurück. Der andere schrie zornig auf und versuchte sich Gregors Fuß zu angeln, doch der sprang zurück, trat so heftig er konnte nach der klammernden Hand und dann in den vor Schmerz aufgerissenen Mund.

Wir sahen ebenso entgeistert zu wie der Fisch, der sich mühsam Wasser tretend an der Oberfläche hielt und gegen das Gewicht seiner nassen Lumpen ankämpfte. Die Strömung nahm ihn weiter mit nach unten. Es war nicht die Einmischung Gregors, die uns am meisten überraschte; es war die brutale Rücksichtslosigkeit, mit der er die Freunde des Fischs immer wieder vom rettenden Ufer wegtrat, wenn sie versuchten, dem Wasser zu entkommen. Nach ein paar Attacken wendete sich das Blatt, und sie versuchten nicht mehr, Gregor zu erwischen, sondern ihr Leben zu retten. Das Wasser war kalt, ihre Kleider zogen an ihnen, und ihre Schwimmkünste waren nicht so ausgeprägt, dass sie dem nassen Element auch nur ein bisschen vertraut hätten. Ihre Gesichter waren nun so blass wie das Änderlins, ihre Augen ähnlich weit aufgerissen. Als der eine von ihnen eine gewaltige Portion Wasser schluckte und sich in seiner Angst, ertrinken zu müssen, an seinen Kumpan klammerte, sodass beide unterzugehen drohten, wurden sie von Panik überwältigt. Sie wirkten wie zwei ängstliche Frösche, die vor einer Ringelnatter fliehen, als sie sich mehr auf das Uferstück warfen denn zogen, und sie schrien gleichzeitig Bitten und Flüche.

Gregor trat sie wieder zurück ins Wasser. Sie spritzten und platschten und versuchten hustend und würgend an der Oberfläche zu bleiben. Ihre Lippen waren aufgeplatzt, ihre Nasen bluteten, doch die größten Wunden in ihren Gesichtern waren die Augen, die zu uns heraufstarrten. Sie ließen sich abtreiben, dem Fisch hinterher, der schon weit entfernt war und gegen das Untergehen kämpfte. Wir sahen ihre Köpfe kleiner werden und dann in einer Flussbiegung hinter den weit überhängenden Bäumen verschwinden.

»Du kannst rüberkommen«, rief Gregor dem zitternden Änderlin zu, als keiner von uns Anstalten machte, sich zu regen. Änderlin, der sich noch immer gegenüber an den Ästen festhielt, schwamm so schnell er konnte auf unsere Seite. Gregor bückte sich, hielt ihm die Hand hin und zog ihn herauf. Änderlin rollte sich zusammen und begann zu weinen. Ich bückte mich mit Knien, die so steif waren, als hätte ich sie niemals im Leben gebeugt, und klopfte ihm ungeschickt auf den Rücken.

Gregor sah mich. »Du blutest«, sagte er. Ich hatte es noch nicht gemerkt. Er grinste, dass sein mageres Gesicht rund um die ausgeprägte Nase viele Falten zeigte. »Hast mit deinem Zinken gegen eine Faust gehauen, was? Brutaler Kerl.«

»Warum hast du das getan?«, stieß ich hervor.

»Sie hätten deinen Freund ersäuft.«

»Nein, das …« Ich wies auf das nasse Ufer, wo die Freunde des Fischs um ihr Leben gekämpft hatten. Gregors Grinsen verzog sich, bis zu viele Zähne sichtbar waren.

»Hunde muss man prügeln, damit sie kuschen.«

In der Abendmesse brüllte der Bischof noch lauter als gewöhnlich durch den Dom. Er hatte den Kampf um die Gerichtshoheit in Schwabmünchen verloren, und Gregors Vater, der Strassvogt, war zu ihm gekommen, um ihn darüber zu informieren, dass er die Seiten gewechselt und sich den Gegnern des Bischofs, den Stadtbehörden, angedient habe und angenommen worden sei. Während des schwierigen Gesprächs zwischen den einstigen Verbündeten war Gregor vor den Stadtmauern umhergestreift und hatte den Weg zu uns gefunden.

Der Fisch hatte die Niederlage aus seinem Gehirn verdrängt; unsere Befürchtung, dass er und seine Kumpane uns einzeln abpassen und umbringen würden, erfüllte sich nie. Er blieb der Schrecken der Gassenkinder und Bettler des Jakoberviertels, bis die Stadtväter an einem kalten Tag eineinhalb Jahre später seine Mutter auf dem Perlach an den Schwanz eines Esels binden, ihr das Oberkleid aufreißen und ihren bloßen Rücken mit Ruten ausstreichen ließen, während der Esel sie durch die Gassen aus der Stadt zerrte. Der Fisch wurde gefesselt hinterdrein geführt, blond und blass und reglos starrend wie eh und je, fast einen Kopf größer als die Waibel, die ihn in die Mitte genommen hatten. Des Fischs Mutter hatte ihr Gewerbe entweder zu sorglos betrieben oder zu aufdringlich versucht, dem mächtigen Georg Onsorg Geld abzupressen. Sie wurden beide aus der Stadt verbannt und taumelten – sie mit zerschundenem Rücken und er mit gefesselten Händen – in den regnerischen Spätherbsttag und eine ungewisse Zukunft hinein, in der die Städte und Dörfer im weiten Umkreis der Reichsstadt Augsburg angehörten und die Verurteilten aus ihrem Einflussbereich hinausgeißeln würden, ob es regnete oder schneite oder draußen die Wölfe auf den Feldern heulten.

Nach diesem Tag im Sommer 1441 war es zwischen Änderlin Rem und uns nie mehr wie zuvor; und noch etwas änderte sich. Gregors Vater besuchte den Bischof nicht mehr, und es dauerte lange Jahre, bis ich den Sohn wiedersehen sollte.

4.

»Es ist lange her«, sagte Gregor.

Dann überraschte er mich, als er einen Schritt vortrat und mich umarmte. Er klopfte mir auf den Rücken und drückte mich fest an sich; ich erwiderte seine Begrüßung eher unbeholfen. Der Wachführer beobachtete uns mit offenem Mund.

Gregor machte sich los und sah mir grinsend ins Gesicht. Seine Hände griffen noch einmal herzlich an meine Schultern.

»Petrus der Fels!«, rief er, und meine Überraschung wurde sauer angesichts des unwillkommenen Necknamens, mit dem er mich immer belegt hatte. Wie früher machte ich gute Miene dazu. »Ich hoffe, nicht du hast den Kerl da drin auf dem Gewissen.«

»Nicht dass ich wüsste.«

»Hast dein Pensum an Morden für dieses Jahr wohl schon hinter dir?«

Ich zuckte mit den Schultern und war mir der Blicke bewusst, die wegen Gregors ungestümer Begrüßung, vor allem aber wegen seines schlechten Scherzes auf uns ruhten. Gregor schüttelte lächelnd den Kopf. Sein schmales Gesicht zeigte dabei mehr Falten als früher, und das Haar hing weniger lang in seine hohe Stirn; doch ansonsten hatte die Zeit an ihm weniger Spuren hinterlassen als an mir. Unter seinen Augen lagen Schatten, seine Mundwinkel waren angespannt; das aber hatte nichts mit dem Zahn der Zeit zu tun. Er schien meine Gedanken zu erraten, denn er schlug mir spielerisch gegen den Bauch.

»Sieht so aus, als wären die Jahre gut zu dir gewesen.«

Sie waren es nicht, doch das konnte er nicht wissen.

»Ich habe Erfahrungen gesammelt…«

»… und Gewicht«, vollendete er mit breitem Grinsen. »Hast du nach deinem Weggang einen ruhigeren Herrn gefunden als Bischof Peter?«

»Du hast leicht reden. An dir ist nie was hängen geblieben.«

»Ein Mann und seine Börse sollten die gleiche Gestalt haben.« Er strich sich über den flachen Bauch. »Da muss ich noch was zulegen.«

Plötzlich legte er mir den Arm um die Schultern und drehte mich zu den neugierig starrenden Waibeln herum.

»Das ist Peter Bernward. Er war mal der zweitbeste Wachhund, als seine Exzellenz Peter von Schaumberg noch Bischof war.«

Ich brauchte nicht nachzudenken, wen Gregor für den erstbesten Untersuchungsbeamten der damaligen Jahre hielt. Dabei erinnerte ich mich, dass seine Meinung und die Bischof Peters nie im Einklang gewesen waren. Zugleich nahm ich die Grüße der Wachen halb verlegen entgegen. Gregor zog mich nochmals zu sich heran.

»Wir nannten ihn alle Petrus«, erklärte er gut gelaunt und mit Besitzerstolz.

In Wahrheit hatte mich nur Gregor so genannt. »Der Fels. Weil man sich immer darauf verlassen konnte, was er sagte und was er tat. Stimmt's?«

Ich nickte ergeben. Er ließ den Arm sinken und sprach etwas leiser weiter. »Ich sag dir was: Das ist nicht gerade eine gute Zeit, die du dir für deine Rückkehr ausgesucht hast.«

»Was ist hier los – abgesehen von ihm?« Ich deutete zu Stinglhammers Arbeitsstube.

»Ich erkläre es dir später. Besuch mich.«

»Ich wollte eigentlich …«

»Nur ein paar Augenblicke. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Sechs, sieben Jahre, oder?«

»Vierzehn.«

»Unglaublich. Du musst kommen. Dieser Tage finde ich kaum noch Zeit, etwas anderes zu tun, als zu arbeiten. Wenn Bischof Johann nicht in der Stadt ist, stehe ich praktisch in seinen Stiefeln.«

Bischof Johann schien die Befugnisse des Burggrafen mächtig erweitert zu haben; oder Gregor übertrieb. So wie er mich Petrus genannt hatte, hatte ich ihn Gregor der Große genannt – allerdings nur, wenn ich wütend auf ihn war. Der echte Gregor der Große war jener Papst gewesen, der ein Gespür dafür besessen hatte, wer gerade das größte Schwert in Händen hielt und in welche Windrichtung er sein Mäntelchen zu hängen hatte. Zum Lohn dafür hatte ihn die Kirche heilig gesprochen. Ich hatte es bald wieder aufgegeben, Gregor mit diesem Namen zu beschimpfen: Während ich mich insgeheim über meinen Spitznamen ärgerte, hatte Gregor den Eindruck erweckt, gar keinen geringeren Vergleich erwartet zu haben.

»Ich hoffe, du hältst keine Gottesdienste ab?«, sagte ich in einem Versuch, einen Scherz zu machen.

»So wie Bischof Peter damals?« Er lachte auf und wechselte zu einem fehlerhaften Latein. »Die Stadtherren fressen sich satt und kümmern sich einen Dreck um euer geistiges Wohl, und ihr habt nicht mal den Anstand, wenigstens am Sonntag den Dom zu füllen. Wenn ihr Schafe wärt, würdet ihr noch freiwillig ins Maul des Wölfs springen, statt zu eurem Hirten zu gehen.« Er machte den grollenden Bass Bischof Peters gut nach, allerdings nicht seine geschliffene lateinische Sprache, um die ihn ein Cato beneidet hätte. »Sie haben nie auf ihn gehört, und dabei hat er so laut geschrien.«

»Wahrscheinlich, weil sie kein Wort verstanden haben.«

Gregor lachte und schlug mir auf die Schulter. »Das kann schon sein, ich hab ja auch nie was verstanden.« Leiser sagte er: »Komm zu mir, damit wir reden können. Bitte.«

»Na gut. Vielleicht kannst du mir sogar behilflich sein. Ich suche …«

»Was ist mit den Zeugen, die abgehauen sind?«

»Ich kenne die beiden nicht. Ein Mann in den Zwanzigern mit einem schwachsinnigen Knaben, vielleicht sein jüngerer Bruder. Frag die Schreiber. Ich bin erst gestern Nachmittag hier angekommen.«

»Warum hast du sie nicht aufgehalten?«

»Warum hätte ich es tun sollen?«

Er sah mich an, als hätte ein Lieblingsschüler seinem Lehrer unerwartet die größte Dummheit seines Lebens erzählt. »Hier ist ein Mord passiert!«

»Die beiden können es wohl kaum gewesen sein, sonst hätten sie nicht wie der Bäcker und ich darauf gewartet, dass Stinglhammer zur Audienz bittet.«

»Jeder ist schuldig, bis seine Unschuld bewiesen ist.«

»Ich auch?«, fragte ich mit einem halben Lachen. Er starrte mich eine Sekunde lang unverwandt an, dann grinste er und packte mich am Arm. Für meinen Geschmack hatte sein Zögern zu lange gedauert, auch wenn es aufgesetzt gewesen war.

»Natürlich nicht.« Gregor sah mich an. »Also, ich rechne mit dir.«

Ich nickte, beinahe gegen meinen Willen.

»Ich muss hier noch ein bisschen was tun, die Zeugen verhören und so weiter – und Georg Hoechstetter informieren. Der Mann wartet auf mich. Geh ruhig schon vor zum Fronhof. Ich bin zu Pferd hier, ich hole dich wieder ein – ist ja nicht weit. Ich sag dir was: Wenn nicht, mach's dir in meiner Arbeitsstube bequem und warte. Es dauert nicht lange.«

»Bin ich damit hier entlassen?«

»Es sei denn, du willst den Mord gestehen.« Er strahlte und wandte sich im nächsten Atemzug an den Bäcker. »Was haben Sie von Ludwig Stinglhammer gewollt?«, fuhr er ihn an und ließ ihn gar nicht zu Wort kommen. »Was soll der Unfug mit den Brotringen?«

Ich nickte dem stotternden Schreiber zu, der mir ein dankbares Lächeln sandte, und trat hinaus in den weiten Tordurchgang des Hauses und von da in den Sommermorgen. Hinter mir hörte ich den Bäcker aufgebracht erklären, dass für die Verabschiedung des jungen Ambrosius Hoechstetter Brot zu liefern sei und er Ludwig Stinglhammer von der Qualität seiner Waren habe überzeugen wollen, bevor sich die Zunftkollegen um den Auftrag bewerben könnten. Das Mannloch im Tor des großen Hoechstetter'schen Familienpalastes fiel ins Schloss. Daneben stand ein weiterer Waibel im roten Tuch des Bischofs – sein Eisenhut warf im Sonnenlicht glitzernde Reflexe – und hielt die Zügel eines Rappen, dessen Sattel und dessen metallbeschlagenes Zaumzeug die Sonne noch blendender widerspiegelten. Das Tier musste teuer gewesen sein; sein Fell war so schwarz, dass es wie sein eigener Schatten auf dem grell beschienenen Pflaster stand. Die Satteldecke war lang genug, dass sie beinahe bis auf den Boden hing, und von weichem, weißem Leder, das wahrscheinlich täglich aufwändig gepflegt wurde. Die Sonne lag strahlend auf den Dächern, der Kruppe des Pferdes, dem Gewand des Waibel und auf dem staubigen Granit des Pflasters, und in den schmalen Gässchen sammelte sich bereits die erste Hitze. Ich drehte mich zu dem Haus um, in dem ein Toter neben einem rußgemalten Symbol für eine Dämonenbeschwörung gefunden worden war, und stellte fest, dass ich fror.