Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

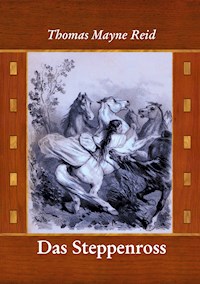

Ein Ich-Erzähler, berühmte, skurrile Westmänner als Gefährten, die Meister im Spurenlesen sind, einer davon ohne Ohren, die Jagd auf ein edles wildes Pferd, ein Messerkampf mit einem Grizzlybären, das Anschleichen und Belauschen von Feinden oder das heimliche Eindringen in ein Indianerlager: Wer bei dem allen an Karl May denkt, der erkennt, dass neben "Die Skalpjäger" auch der vorliegende Roman (Originaltitel: The War Trail. The Hunt of the Wild Horse.) dem sächsischen Fantasten höchstwahrscheinlich bekannt gewesen ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Die Gefangene

Don Ramon

Ijurra und der blaue Domino

Die Jagd auf das Gespensterross

Kampf mit dem grauen Bären

Zwei alte Gefährten

Ein Steppenbrand.

Mexikanische Guerilleros

Der Kampf am Felsen

El Zorro

Ein Fluchtversuch

Elijah Quackenboss

Ijurras Drohungen

Grausamkeiten der Guerilla

Wieder auf des Rosses Fährte

Wölfe und Wolfsjagden in Amerika

Verfolgung der Fährte

Das Ross von Indianern gefangen

Rote Schriftzeichen

Stromaufwärts

Das Comanchen-Lager

Die Ratsversammlung

Die letzte Jagd

Vorwort der Ausgabe von 1865

Erstes Kapitel. Die Gefangene.

Wir befinden uns in einem mexikanischen Flecken am Ufer des Rio Bravo del Norte. Der ganze Ort besteht aus steinernen Wohnungen, welche platte, mit Ziegeln bedeckte Dächer haben; jedes derartige platte Dach, die sogenannte Azotea, ist geschmackvoll angestrichen, mit einer Brustwehr von einer halben Männerhöhe umgeben und bildet den wesentlichen Teil der mexikanischen Architektur.

Auf dem Platze in der Mitte stand ein Trupp Männer, welche sich untereinander in unbekannter Sprache unterredeten und den Bewohnern ein Gegenstand des Schreckens waren. Doch bewies ihre Anzahl, ihr stolzes und kühnes Auftreten und der laute Ton ihrer Unterhaltung, dass dieser Trupp von seltsam aussehenden Burschen sich als die Herren des Bodens betrachteten. Jeder der achtzig hatte eine Büchse in der Hand, einen Dolch in dem Gürtel und einen Revolver am Schenkel. Ihre Waffen deuteten auf eine gleichförmige Organisation; im Übrigen sahen sie in ihren verschiedenfarbigen Röcken aus grobem Tuch, mit ihren bunten Decken und Pelzmützen einander ganz unähnlich. Die meisten dieser großen kräftigen Burschen waren die Söhne der Maispflanzungen von Kentucky und Tennessee und der fruchtbaren Ebene von Ohio in Indiana, in Illinois, vom westlichen Abhang der Aleghanies, Schiffer des Mississippi, Pioniere aus Arkansas und Missouri, Trapper des Steppenlandes, des Seelandes, Pflanzer der Unterstaaten, französische Kreolen von Louisiana und Ansiedler von Texas; mit einem Worte: Es war ein Guerilla-Trupp der amerikanischen Armee. Dieses Korps, so rau es aussah, war doch voll Stolz und Ehrgefühl und nur wenige der Männer eigentliche Banditen zu nennen. Die meisten waren von dem Verlangen geführt, ein neues Gebiet der Freiheit auszubeuten; nur die Texaner mochten die Absicht haben, sich an ihren mexikanischen Nachbarn für manchen Mord oder manches blutige Gemetzel zu rächen. Der Krieg zwischen Mexikanern und Nordamerikanern war schon seit mehreren Monaten am unteren Teil des Flusses im Gange, doch war dies der erste amerikanische Trupp, der bis hierher drang, um die umliegende Gegend zu durchstreifen. Mit diesem Zweck war zugleich der andere verbunden: die feindlichen Mexikaner selber vor dem indianischen Stamm der Comanchen zu schützen.

Die Leute hatten ihre Pferde hinter der Ringmauer der Kirche aufgestellt; teils an Bäume, teils an die Stangen der Fenster gebunden. Der Hauptmann stand auf dem platten Dache eines der Häuser und betrachtete mit einer gewissen Freude die runden Formen seines isabellfarbenen Rappens, welcher bei dem Brunnen in der Mitte der Plaza stand. Es ist der Capitain Warfield, den wir seine Abenteuer mit eigenen Worten dem Leser erzählen lassen:

Ich dachte noch über den seltsamen Charakter dieses Krieges nach, als ich in meinen Gedanken durch den Schall von Hufschlägen gestört wurde, die sich von fern her außerhalb des Dorfes vernehmen ließen. Ich blickte über die Brustwehr und sah einen sehr jungen Mann, ohne Bart, mit außerordentlich schönen Zügen, einher galoppieren. Sein Gesicht war fast braun, seine Schulter mit einer scharlachroten Manga bedeckt, die hinten über die Schenkel seines Pferdes herabfiel; er trug einen leichten, mit Schnüren und Goldbändern verzierten Hut, Sombrero genannt. Das Pferd war ein echter Andalusier, ein kleiner schön geformter Mustang von Isabellfarbe mit dunklen Flecken.

Als der Reiter sich genähert hatte, sprang ein wachthabender Jäger auf der andern Seite des Dorfes aus seinem Versteck hervor und forderte ihn auf, zu halten. Diese Aufforderung hatte keinen Erfolg. Der Mustang wurde durch einen Ruck am Zügel herumgeschwenkt und setzte, von den Sporen angetrieben, seinen Galopp fort, wobei er aber nicht auf die Straße zurückkehrte, sondern in einer rechtwinkligen Richtung dahinflog. Schon war man im Begriff, dem Reiter und dem Rosse eine Büchsenkugel nachzusenden, als ich der Schildwache noch zu rechter Zeit zu feuern verbot.

Mein Pferd stand am Wassertroge und trug noch den Zügel. Der schwarze Stallknecht, der meine Absicht merkte, kam mir mit dem Rosse auf halbem Wege entgegen. Ich ergriff die Zügel und schwang mich in den Sattel. Als ich auf dem Heckenweg galoppierte, bemerkte ich, dass ein halbes Dutzend der schnellsten Jäger meinem Beispiele gefolgt war und hinter mir herritt. Ich wusste jedoch, dass alle Pferde meines Trupps nicht so schnell waren wie das Meine, und da ich aus den Sprüngen des Mustangs seine Schnelligkeit bemerkt hatte, so schloss ich, dass ich allein ihn einholen konnte, wenn er ebenso viel Ausdauer wie Flüchtigkeit besäße. Der rote Reiter suchte um das Dorf zu kommen. Die Jagd ging über ein Maisfeld und während der leichte Mustang wie ein Hase darüber hinflog, sank mein Pferd tief in die lockere Erde ein, und ich fürchtete schon, dass ich ihn verlieren würde. Plötzlich sah er seinen Lauf durch einen Zaun von zehn Fuß hohen Magueys unterbrochen, der dem Tiere wie dem Reiter den Durchgang wehrte. Der Mexikaner wendete sich, um daran hinzureiten; als er aber bemerkte, dass ich ihn in schiefer Richtung einholen wollte, wendete er sein Pferd wieder gegen die Pflanzenhecke, gab ihm die Sporen und stürzte sich geradezu hinein. Ich hörte die dichten Blätter unter den Hufen des Pferdes brechen und in einem Augenblick waren Ross und Reiter meinen Blicken entschwunden.

Es blieb mir keine Zeit zur Überlegung, wenn ich folgen wollte. Die Jagd aufzugeben, fiel mir nicht ein, denn meine Ehre stand gewissermaßen auf dem Spiele. Unbedenklich brauste ich mit dem Pferde durch die Hecke: Wir kamen zerrissen auf der andern Seite wieder heraus und ich sah zu meiner Freude, dass der rote Reiter durch seinen Halt Zeit verloren hatte. Er kam mir jedoch wieder zuvor, als wir über ein zweites Feld von schwerem Boden galoppierten. Jetzt blitzte ein breiter Bewässerungsgraben vor uns. Anstatt zu einer Seite abzubiegen, führte der Mexikaner sein Pferd zu dem Graben und das edle Tier erhob sich und setzte wie ein Vogel über den Kanal. Voller Bewunderung galoppierte ich ebenfalls und machte mich zum Sprunge bereit. Mein Pferd hatte das andere über den Kanal springen sehen und brauchte weder Peitsche noch Sporen; es sprang mit einem einzigen Satze bis mehrere Fuß jenseits des Grabens und griff dann mit vorgestrecktem Kopfe wie ein Wettrenner aus.

Wir bewegten uns jetzt in einer Savannah, einer weiten Rasenfläche, auf welcher man die Hufe beider Pferde laut schallen hörte. Ich war überzeugt, dass ich jetzt den Mustang einholen musste, wenn sich nicht ein neues Hindernis darböte. Dieses trat ein. Die Savannah war in ihrer ganzen Ausdehnung von einer zahlreichen Herde von Ochsen und Pferden bedeckt, welche, durch den Galopp erschreckt, die Köpfe in die Höhe warfen und uns nach allen Seiten in den Weg liefen, sodass ich mehrmals den Zügel anziehen musste, um mein Pferd vor einem Sturze zu bewahren. Der Mustang hatte durch Übung einen Vorteil, bewegte sich im Zickzack und kam mir weit voraus. Als wir endlich die Ebene hinter uns hatten, sah ich zu meinem Ärger vor mir einen Hügel, auf welchem sich eine mexikanische Sommerwohnung, eine sogenannte Hacienda, befand. Vor derselben lag ein Dickicht aus höheren Bäumen, und wenn der Reiter dasselbe erreichte, musste ich ihn sicher aus den Augen verlieren. Ich hatte die Schildwache am Schießen verhindert; die verzweifelten Anstrengungen des Reiters, zu entkommen, musste die Vermutung erregen, er sei entweder ein Spion oder eine wichtige Person der feindlichen Macht. Ich hielt es daher für meine Pflicht, ihn gefangen zu nehmen. In Folge dieses Entschlusses trieb ich mein Pferd durch die Sporen zu der äußersten Anstrengung an. Zehn Sekunden mussten genügen, die Entfernung zwischen mir und dem Mustang aufzuheben. Diese zehn Sekunden verflossen. Als ich in Schussnähe war, zog ich das Pistol aus dem Halfter.

„Halt, oder ich schieße!“, rief ich laut, und als der Mustang noch immer weiter flog, wiederholte ich den Ruf: „Halt, oder es kostet Ihr Leben!“

Es erfolgte wieder keine Antwort, und da ich kaum sechs Schritte von dem Mexikaner entfernt war, hätte ich ihm leicht eine Kugel in den Rücken jagen können. Mein Finger ruhte jedoch am Drücker; ein geheimer Antrieb, ein unklarer Gedanke, vielleicht auch ein Gefühl der Bewunderung verhinderte mich zu schießen. Der Reiter näherte sich den Bäumen und ich beschloss, um ihn nicht in das Dickicht gelangen zu lassen, das Pferd zu verwunden. Während ich nach einer Stelle suchte, auf welche ich zielen konnte, wendete sich das Tier plötzlich nach einer andern Richtung, um den Zwischenraum zu vergrößern. Dies gab mir die gewünschte Gelegenheit, zu zielen. Ich erhob das Pistol und schoss dem Mustang eine Kugel durch den Leib, er machte noch einen letzten Satz vorwärts und stürzte dann mit dem Reiter zu Boden.

Der Reiter machte sich augenblicklich von dem schlagenden Tiere los, und da ich glaubte, er könnte in das Dickicht fliehen, eilte ich, ein Pistol in der Hand, vorwärts und zielte nach seinem Kopfe.

Er stand aufrecht da, wendete sich gegen die Waffe, ohne Widerstand zu leisten, und sagte in kaltblütigem Tone, indem er mir gerade ins Gesicht sah:

„Töten Sie mich nicht, Herr! Ich bin ein Mädchen.“

Auf diese Erklärung war ich halb vorbereitet, denn ich hatte, während das Pferd galoppierte, manche Umstände bemerkt, die mich in dem verfolgten Spione ein Frauenzimmer vermuten ließen. Als bei dem Sprunge über den Kanal die Manga eine Zeit lang in der Luft flatterte, bemerkte ich ein seidenes Mieder und darunter eine Tunika; obgleich ich die Beine nicht sehen konnte, gewahrte ich doch einen goldenen Sporn und den Besatz eines kleinen roten Stiefels. Das zusammengebundene Haar war durch die heftige Bewegung gelöst und fiel in zwei starken Zöpfen auf den Rücken des Pferdes; diese waren nicht, wie die der Indianer, grob und pechschwarz, sondern erschienen mir weich und braun. Außerdem hatte ich bei der letzten Wendung des Pferdes das Gesicht des Reiters in größerer Nähe gesehen: Diese Züge mussten notwendig die eines Mädchens sein.

Größeres Erstaunen als jene Erklärung erregte der Ton, in welcher sie gesprochen wurde. Sie sprach dieselbe so kaltblütig wie einen Scherz. Dann aber kniete sie in tiefer Trauer nieder, legte den Mund an die Schnauze des noch atmenden Pferdes und rief: „Ach, armes Pferd, tot! Tot!“ Der tote Mustang schien jetzt der einzige Gegenstand ihrer Gedanken zu sein und ich, der ihn getötet hatte, war ihr so gleichgültig, als wenn ich gar nicht vorhanden gewesen wäre.

Dann stand sie auf, trat ohne den geringsten Anschein von Furcht mir gegenüber und fragte: „Was wünschen Sie? Sie haben meinen Liebling getötet!“

„Señorita“, antwortete ich, „ich bedaure, dass ich dazu genötigt wurde; es hätte aber schlimmer werden können; mein Pistol hätte gegen Sie gerichtet werden können.“

„Es wäre nicht schlimmer gewesen“, fiel sie mir ins Wort. „Ich habe das Geschöpf dort so zärtlich wie mein Leben, wie meinen Vater geliebt.“

Bei diesen Worten, die sie zornig aussprach, beugte sie sich wieder nieder, schlang die Arme um den Hals des Pferdes und drückte die Lippen auf seine weichen Wangen, dann drückte sie ihm die Augen zu, richtete sich auf, verschränkte die Arme und blickte mit trauriger Miene auf die leblose Gestalt.

Ich befand mich der Gefangenen gegenüber in großer Verlegenheit und hätte den Sold eines Monats dafür gegeben, wenn ich den gesteckten Mustang hätte wieder ins Leben zurückrufen können. Geld durfte ich ihr nicht anbieten und ich dachte daher auf einen andern Ersatz.

Die reichen Mexikaner hegten allgemein ein großes Verlangen nach unsern amerikanischen Pferden und zahlten fabelhafte Preise für diese großen Tiere. Bei unserm Trupp fanden sich viele edle Pferde und ich machte der Dame das Anerbieten, ihren Liebling durch eines derselben zu ersetzen.

„Wie, Señor?“, rief sie, mit dem Fuße stampfend und auf die Ebene zeigend. „Mir ein Pferd? Sehen Sie dorthin! Dort sind tausend Pferde, die mir gehören. Erkennen Sie jetzt, was Ihr Anerbieten wert ist?“

„Aber diese sind eingeborene Pferde, Señorita“, stammelte ich, „und das, was ich Ihnen ...“

„Pah!“, fiel sie mir in das Wort. „Alle Ihre amerikanischen Pferde würde ich nicht für dieses einheimische Pferd vertauschen, denn keines kommt ihm gleich.“

„Doch eines, Señorita“, sagte ich, auf meinen Moro blickend. Ihre Augen folgten den meinen und sie betrachtete die edlen Umrisse meines Pferdes einige Sekunden in schweigender Bewunderung, ohne jedoch ein Wort zu sprechen.

„Sie haben Recht, Caballero“, sagte sie endlich nachdenklich.

Jetzt bedauerte ich, ihre Aufmerksamkeit auf mein Pferd gelenkt zu haben. Wenn sie Moro verlangen sollte, so würde es mir unter allen Umständen peinlich gewesen sein, mich zu weigern. Zu meinem Glücke wurde ich dadurch aus meiner peinlichen Lage befreit, dass die Jäger, welche uns gefolgt waren, in diesem Augenblick herbeikamen.

Sie warfen einen Blick auf das gestürzte Ross mit dem blutigen Geschirr und auf die malerisch gekleidete Reiterin. Die Letztere schien sich über die Gegenwart dieser wildgekleideten und grimmig aussehenden Männer zu beunruhigen und ich schickte sie deshalb nach ihren Quartieren zurück.

Als die Männer fort waren, fragte sie: „Sind dies Texaner?“

„Nicht alle, nur einige von ihnen.“

„Sie sind vermutlich ihr Capitain?“

„Dies ist mein Rang.“

„Dann, Herr Capitain, bin ich Ihre Gefangene.“

Dies erinnerte mich an eine peinliche Pflicht. Wenn die Dame wirklich die Überbringerin einer wichtigen Depesche an den Feind war, so konnte ich sie nicht freilassen, ohne unangenehme Folgen zu erwarten. Während ich zwischen der Pflicht und der Höflichkeit schwankte, zeigte sich mir ein Ausweg.

„Fräulein“, sagte ich, ihr nähertretend, „ich fordere nur Ihr Wort. Wenn Sie mir versichern, dass Sie keine Spionin sind, so können Sie gehen.“

Meine Gefangene brach in lautes Lachen aus.

„Ich, eine Spionin!“, rief sie wiederholt; „eine Spionin! Hahaha! Herr Capitain, Sie scherzen.“

„Warum versuchten Sie denn zu entfliehen?“

„Ach, Caballero, sind Sie nicht Texaner? Sie dürfen sich nicht beleidigt fühlen, wenn ich Ihnen sage, dass Ihre Leute bei uns Mexikanern in schlechtem Rufe stehen.“

„Aber Ihr Fluchtversuch war unbesonnen, denn Sie setzten Ihr Leben auf das Spiel.“

„Ja, das sehe ich wohl“, versetzte sie, mit einem bittern Lächeln auf den Mustang blickend; „aber damals wusste ich es nicht. Ich glaubte nicht, dass es unter dem Trupp einen Reiter gäbe, der mich einholen könnte. Sie aber haben mich eingeholt.“

„Sie mögen eine Spionin sein oder nicht, Señorita, so will ich Sie nicht länger zurückhalten, Sie dürfen gehen.“

„Ich danke Ihnen, Caballero! Und da Sie sich so artig gegen mich benommen haben, will ich Sie über die Gefahr, die Sie auf sich nehmen, beruhigen. Lesen Sie!“

Dabei übergab sie mir ein zusammengelegtes Papier, welches ich auf den ersten Blick für einen Pass des Oberbefehlshabers erkannte; es wurde darin jedermann befohlen, die Donna Isolina de Vargas zu schützen.

„Sie sehen, dass ich nicht Ihre Gefangene bin; aber gerade dieser Pass veranlasste mich, zu fliehen. Ich hielt Sie nicht für Amerikaner, sondern für Guerillas von meinen Landsleuten, und wir fürchten unsere Freunde mehr als unsere Feinde. Hätten Sie mir in Ihrer eigenen Sprache: „Halt!“ zugerufen, so würde ich meinen armen Liebling gerettet haben.“

Nach diesen Worten sank sie wieder auf die Knie und schlang die Arme um den Hals des toten Mustangs. Sie verbarg ihr Gesicht an der langen Mähne des Tieres und ließ die Tränen wie Tautropfen über das verwirrte Haar herabrinnen.

„Armes Pferd!“, fuhr sie fort. „Ich habe wohl Ursache zu trauern. Du hast mich mehr als einmal vor den wilden Indianern bewahrt. Was soll ich jetzt tun? Ich muss die indianischen Umherstreifer fürchten und darf nicht mehr ausreiten. Mein Pferd gab mir Flügel; jetzt kann ich nicht mehr fliegen.“

Dies alles wurde in so traurigem Tone gesprochen, dass ich ihr Gefühl wohl zu würdigen verstand, denn ich selber liebte mein wackeres Pferd herzlich. Ich wiederholte daher mein Anerbieten.

„Señorita“, sagte ich, „unter meinem Trupp sind schnelle Pferde und einige von edler Herkunft.“

„Sie haben unter Ihrem Trupp kein Pferd, auf das ich den geringsten Wert lege. Ich sah Sie heute aus der Stadt kommen; Sie ritten an der Spitze Ihres Trupps; ich wiederhole, dass ich auf keines Ihrer Pferde den mindesten Wert lege, ausgenommen auf ein einziges: dieses dort!“ Dabei zeigte sie auf Moro, und es war mir, als ob ich in die Erde sinken sollte. Sie bemerkte meine Verwirrung und erwartete eine Zeit lang stumm meine Antwort.

„Señorita“, stammelte ich endlich, „dieses Pferd ist ein großer Liebling und ein alter erprobter Freund. Wenn Sie es aber zu besitzen wünschen, so steht es Ihnen zu Diensten.“

Es half nichts, dass ich mich an ihre Großmut wendete.

„Ich danke Ihnen, es soll gut gepflegt werden“, antwortete sie mir in ruhigem Tone. „Hoffentlich wird es meinen Wünschen entsprechen. Ich will versuchen, wie es mit seinem Maul steht. Ha, Sie haben eine Kinnkette: Dies wird genügen. Ich gebrauche jedoch den Mameluckenzügel. Geben Sie mir dort den Lasso!“

Sie zeigte auf einen Lasso von weißen Pferdehaaren und mit einem silbernen Ring, der um den Sattel des Mustangs geschlungen war. Ich löste ihn und schlang ihn um meinen Sattelknopf; dann verkürzte ich die Steigbügel.

Sie nahm die Zügel in die Hand und rief: „Nun, Capitain, werde ich sehen, was Ihr Pferd leistet.“

Dabei sprang sie, fast ohne die Steigbügel zu berühren, in den Sattel. Ihre großen Augen drückten ruhigen Mut aus.

Ein wilder Stier war, vielleicht von Neugierde getrieben, von der Herde weggelaufen und kam auf uns zu. Das Pferd, von den Sporen berührt, galoppierte gerade auf den Stier zu. Durch den plötzlichen Angriff eingeschüchtert, wendete sich dieser zur Flucht; aber die Verfolgerin kam ihm bald nahe. Die Schlinge des Lassos fuhr durch die Luft und legte sich um die Hörner des Tieres. Das Pferd wurde herumgeworfen und nach der entgegengesetzten Seite getrieben. Durch den plötzlichen Ruck spannte sich der Lasso und der Stier stürzte betäubt zur Erde. Hier blieb er wie leblos liegen und noch ehe er Zeit hatte, sich wieder zu erholen, trabte die Reiterin auf ihn zu, bückte sich im Sattel nieder, löste die Schlinge, wickelte sie um ihren Arm und galoppierte zu mir zurück.

„Herrlich! Außerordentlich schön! Prächtig!“, rief sie, indem sie aus dem Sattel sprang und das Pferd anblickte. „Ach, armer Mustang, ich werde dich vielleicht bald vergessen! - Und dies Pferd gehört mir?“, fuhr sie, zu mir gewandt, fort.

„Ja, Fräulein, wenn Sie es haben wollen“, antwortete ich traurig, mein bestes Pferd zu verlieren.

„Aber ich will es nicht!“, sagte sie in entschlossenem Tone. „Ich kenne Ihre Gedanken, Hauptmann. Glauben Sie, ich wüsste nicht, welches Opfer Sie mir bringen wollen? Behalten Sie Ihren Liebling! Es ist genug, dass einer von uns leidet; behalten Sie das wackere Ross! Sie verstehen es zu reiten. Wenn es mir gehörte, so sollte es mir kein Sterblicher entreißen. Jetzt muss ich Sie verlassen. Adios!“

„Darf ich Sie nach Ihrer Wohnung begleiten?“

„Nein, Señor, ich danke. Dort jene Hacienda ist das Haus meines Vaters und dort ist jemand, der für meinen toten Liebling sorgen wird.“ Bei diesen Worten winkte sie einen Viehhüter von der Herde herbei. „Merken Sie es sich, Hauptmann, dass Sie ein Feind sind und ich Ihre Güte ebenso wenig annehmen, wie Ihnen Gastfreundschaft anbieten darf. Sie kennen den Tyrannen Santa Anna nicht. In diesem Augenblick können sogar seine Spione kommen. O Himmel, es ist Ijurra; verlassen Sie mich, Señor! Es ist mein Vetter; verlassen Sie mich!“

Der Mann, welchen sie meinte, kam vom Hügel herab; obgleich ich ihn gern in der Nähe gesehen hätte, folgte ich doch ihrer dringenden Hast, sprang in den Sattel und ritt mit einem „Adios!“ davon. Als ich jedoch die Grenze des Waldes erreicht hatte, siegte die Neugierde; unter dem Vorwande, meine Steigbügel zusammenzuschnallen, drehte ich mich im Sattel und blickte zurück. Ijurra schien ungefähr dreißig Jahre alt zu sein und trug einen Schnurr- und Backenbart. Er stand seiner Cousine gegenüber, hielt ein Papier in der Hand und sprach, während er auf dasselbe zeigte. Obgleich er eigentlich schön war, hatte sein Gesicht doch einen wilden, zornigen Ausdruck.

Die Dame verließ plötzlich den Ort und ging schnell auf die Hacienda zu. Ich wendete mein Ross, vertiefte mich in den Schatten des Waldes und erreichte bald die Straße, welche nach dem Flecken führte. In Gedanken versunken, überließ ich mein Pferd seiner eigenen Leitung, bis mich plötzlich das Anrufen meiner Schildwachen erinnerte, dass ich den Eingang des Dorfes erreicht hatte.

Zweites Kapitel. Don Ramon.

Ich wurde am andern Morgen durch die Reveille geweckt. Die Ereignisse des vorigen Tages erschienen mir wie ein Traum, aber der Sattel, der an der Wand gegenüber hing, und über dessen Halftern ein Lasso von Pferdehaar um einen silbernen Ring geschlungen war, rief mir die Wahrheit ins Gedächtnis.

Noch ehe ich meinen Kaffee getrunken hatte, war mir der Gedanke eben in den Sinn gekommen, auf welche Weise ich meine Bekanntschaft mit Isolina de Vargas erneuern könnte. Ich wusste, dass dies nur durch Zufall oder durch die Begünstigung der Dame selber geschehen würde. In dem Lasso erkannte ich meine einzige Hoffnung; denn dieses schöne Gerät musste seiner Eigentümerin zurückgegeben werden.

Kaum war ich auf dem Dache einige Male hin und her gegangen, als ein Reiter in Dragoneruniform auf die Plaza galoppiert kam. Es war eine Ordonnanz aus dem Hauptquartier, die nach dem Befehlshaber des Vorpostens fragte. Nachdem einer von den Leuten auf mich gezeigt hatte, trabte die Ordonnanz weiter und hielt vor dem Hause des Alkalden, auf dessen Dache ich mich befand, still. Sie zeigte mir ein zusammengefaltetes Papier, eine Depesche von dem Oberbefehlshaber. Ich ließ es mir mit der Säbelspitze überreichen, dann salutierte der Dragoner, warf das Pferd herum und galoppierte zurück.

Ich öffnete die Depesche und las: „An den Capitain Warfield. Hauptquartier des Okkupationsheeres.

Sie begeben sich mit einer genügenden Anzahl von Ihren Leuten nach der Hacienda des Don Ramon de Vargas in der Nähe Ihres Postens. Dort werden Sie fünftausend Stück Rinder finden, welche Sie nach dem Lager der amerikanischen Armee treiben und dem General-Commissär übergeben. Die nötigen Treiber finden Sie an Ort und Stelle und ein Teil Ihres Trupps muss als Geleit dienen. Durch das eingeschlossene Billett werden Sie Ihren Dienst genauer kennenlernen.“

Dadurch hatte mir das Schicksal einen fertigen Plan überreicht, mich bei Don Ramon de Vargas einzuführen. Ich bedurfte nicht notwendigerweise des Lassos, sondern konnte in dienstlichem Auftrage nach der Hacienda reiten und mich als ein willkommener Gast einführen. Da die Depesche aus dem Hauptquartier schnelle Berücksichtigung verlangte, so befahl ich einer Anzahl von fünfzig Jägern, zu zäumen und zu satteln. Zuvor erbrach ich jedoch das Billett und wurde in nicht geringe Verlegenheit gesetzt, als ich in spanischer Sprache las:

„Die fünftausend Rinder stehen, dem Kontrakte gemäß, in Bereitschaft; ich kann sie jedoch nicht abliefern, sondern sie müssen mir mit dem Anschein der Gewalt abgenommen werden; ein wenig Rauheit vonseiten derjenigen, welche Sie schicken, würde sogar nicht unrecht sein. Meine Viehtreiber stehen Ihnen zu Diensten; ich darf ihnen jedoch keinen Befehl geben, sondern Sie müssen dieselben zwingen.

Ramon de Vargas.“

Dieses Billett, welches an den General-Commissär der amerikanischen Armee gerichtet war, machte meinen entworfenen Plan nichtig. Ich konnte infolgedessen an keine freundliche Unterhaltung mit dem Wirte und seiner schönen Tochter denken, sondern musste im Gegenteil mit Gewalt in das Tor dringen, die Diener bedrohen und von dem Herrn wie ein Freibeuter fünftausend Stück Vieh fordern.

Nachdem das Horn das Zeichen gegeben hatte, sprangen meine fünfzig Jäger, darunter die Leutnants Holingsworth und Wheatley, in den Sattel und wir verließen die Plaza. In zwanzig Minuten machten wir an dem Vordertore der Hacienda Halt. Das große, massive Tor war ebenso wie die Fensterläden geschlossen und verrammelt. Draußen ließ sich nicht einmal ein schüchterner Peon sehen. Mein texanischer Leutnant folgte seiner Anweisung, sprang aus dem Sattel, hämmerte mit dem Pistolenkolben gegen das Tor und rief in spanischer Sprache:

„Aufgemacht! Öffnet die Tür!“

Als der Lärm aufhörte, vernahm man von innen eine furchtsame Stimme fragend: „Wer ist da?“

„Schnell aufgemacht! Wir sind ehrliche Leute!“

Das Kettengerassel und Zurückschieben der Riegel dauerte wenigstens zwei Minuten, dann öffneten sich die weiten Flügeltüren von innen und ließen einen Teil des innern Hofes sehen. Wheatley stürzte sich sogleich auf den zitternden Türhüter zu, packte ihn am Kragen und befahl ihm mit donnernder Stimme, den Duenno zu rufen.

„Gehe, sage deinem Herrn“, fügte ich beschwichtigend hinzu, „dass ein amerikanischer Offizier Geschäfte mit ihm vorhabe und ihn sogleich sehen müsse.“

Der Mann, welcher sich anfänglich verlegen gestellt hatte, ging nach einigem Zureden fort und ließ das Tor offen. Ich befahl Holingsworth, mit den Leuten draußen zu bleiben, und ritt in Begleitung des texanischen Leutnants hinein.

An drei Seiten des Hofes zog sich eine Veranda hin, deren Ziegelboden sich nur wenige Zoll über den gepflasterten Hof erhob. Das Dach dieser Veranda wurde von einer Reihe Säulen getragen. Das Ganze war von einem Geländer umgeben.

Ich warf nur einen Blick auf den Viehhof und beschäftigte mich dann mit der verhangenen Veranda. Schweigend saßen wir im Sattel und erwarteten die Rückkehr des Türstehers. Die Diener oder Peons, die Vaqueros, wie man die Viehhüter nennt, und die Weiber kamen durch den vorderen Torweg herein und blickten die unerwarteten Gäste erstaunt an. Endlich hörte man Schritte auf dem Gange und gleich darauf meldete ein Bote, dass der Duenno kommen würde. Eine Minute später wurde ein Vorhang zurückgezogen und ein alter Herr von großer Gestalt erschien vor dem Geländer. Trotz seines Alters hatte er einen festen Schritt und sein ganzes Äußeres zeugte von Entschlossenheit. Obgleich ich gern eine vertrauliche Unterhaltung mit ihm gewünscht hätte, musste ich doch meinem Befehle nachkommen. Ich ritt an die Veranda heran und fragte, ob er Don Ramon de Vargas sei. Er bejahte es im Tone des Erstaunens.

„Ich bin ein Offizier der amerikanischen Armee“, sagte ich in spanischer Sprache, „und bin abgeschickt, um einen Kontrakt zur Versorgung der Armee vorzulegen.“

„Ich habe keine Ochsen zu verkaufen und will nichts mit der amerikanischen Armee zu schaffen haben“, fiel mir Don Ramon entrüstet in das Wort.

„Dann muss ich Ihre Ochsen ohne Ihre Erlaubnis nehmen“, antwortete ich, „mein Befehl verlangt es. Sie werden dafür bezahlt werden. Außerdem müssen Ihre Vaqueros das Vieh nach dem amerikanischen Lager treiben.“

Holingsworth kam jetzt hereingeritten und befahl dem Trupp, die Vaqueros zusammenzutreiben und sie zur Arbeit zu zwingen.

„Ich protestiere gegen diese schändliche Dieberei, welche den Gesetzen der zivilisierten Kriegführung zuwider ist“, rief Don Ramon, „ich werde mich an meine Regierung und auch an die ihrige wenden und Genugtuung fordern.“

„Sie sollen bezahlt werden, Don Ramon!“, sagte ich beschwichtigend.

„Bezahlt, bezahlt von Räubern und Flibustiern!“

„Bändigen Sie Ihre Zunge, alter Herr“, rief Wheatley, „sonst könnten Sie mehr verlieren als Ihr Vieh; bedenken Sie, mit wem Sie reden!“

„Texaner! Räuber!“, brüllte Don Ramon, und Wheatley war schon im Begriff, seinen Revolver aus dem Gürtel zu nehmen, als ich ihm ins Ohr flüsterte, dass die Sache nicht wirklich ernst zu nehmen sei.

Don Ramon brach das Gespräch damit ab, dass er den Vorhang schloss und vor unseren Augen verschwand. Er spielte jedenfalls eine bedenkliche Rolle und ein Argwohn vonseiten seiner Hirten hätte ihm große Gefahr bringen können. Ich fühlte mich jedoch zufrieden, richtete mich im Sattel auf und gab Befehl, das Vieh mit Gewalt fortzutreiben.

Wheatley folgte dem Trupp, welcher unter Holingsworth´ Anführung bereits in den Viehhof geritten war. Die beiden Leutnants ließen schnell eine Anzahl von Treibern zum Dienst pressen und verfügten sich nach der großen Ebene am Fuße des Hügels, wo der größere Teil des Viehes weidete.

Als ich mein Pferd wendete, um zu dem Trupp hinauszureiten, fiel mein Blick auf den Springbrunnen und ich erinnerte mich, dass der heiße Julitag mir Durst gemacht hatte. Auf dem Rande des Wasserbehälters lag ein Kürbisbecher, den ich ergreifen konnte, ohne abzusteigen. Ich füllte das Gefäß mit der kühlen Flüssigkeit und leerte es.

Als ich durch den Vordertorweg an der Seite des Gebäudes entlangritt, lag die große Wiese vor mir ausgebreitet; ich hielt an, setzte mich im Sattel zurecht und betrachtete das lebhafte Schauspiel, welches sich meinen Blicken darbot: Halb wilde Stiere, die wütend hin und her rannten, Vaqueros auf leichten Steppenrossen, den Lasso schwingend, meine Jäger auf ihren Rossen, die den geübteren Hirten nur geringen Beistand leisten konnten; andere Jäger, welche die bereits eingefangenen und gebändigten Gruppen davontrieben, dazu das schallende Gebrüll der Rinder, das Rufen der Vaqueros und Peons, das Lachen der belustigten Soldaten, - das Ganze bildete einen wüsten Auftritt.

Ich ritt wieder durch den Viehhof zurück in den Hofraum. Die braunen Mestizen standen noch immer und plapperten, die Vorhänge waren an ihrem vorigen Ort. Ohne anzuhalten, ritt ich über den gepflasterten Hof bis zu dem offen stehenden massiven Tor. Die kleine Loge des Portero war leer, denn der Mann hatte sich aus Furcht vor dem texanischen Leutnant versteckt. Eben als ich durch den Torweg ritt und mein Pferd wenden wollte, hörte ich das Wort: „Capitain!“ von einer zarten Stimme ausgesprochen; dann wurde das Wort etwas lauter wiederholt und ich bemerkte nun, dass die Stimme von dem platten Dache kam. Ich warf mein Pferd herum und blickte nach oben. Ich sah niemand, aber ein Arm streckte sich durch die Brustwehr und aus einer kleinen Hand fiel etwas Weißes, das ich, als es auf dem Grase lag, für ein Billett erkannte. Ich stieg ab, bemächtigte mich des Briefchens und sprang dann wieder in den Sattel. Der gewölbte und unbewohnte Torweg bot mir die erwünschte Gelegenheit, den Brief zu lesen. Ich zog den zusammengelegten Papierstreifen heraus und breitete ihn vor mir aus. Er war mit Bleistift und sehr hastig geschrieben und lautete:

„Capitain!

Erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen gestern sagte, wir fürchten unsere Freunde mehr als unsere Feinde, und wir haben einen Gast im Hause, den mein Vater mehr fürchtet als Sie und Ihre schrecklichen Flibustier. Adios! Isolina.“

Ich verstand die schlauen Worte vollkommen, denn sie bedeuteten weiter nichts, als dass Don Ramon de Vargas ein Freund der amerikanischen Sache sei. Er gehörte vielleicht zu denjenigen, welchen es gleichgültig war, ob der Name Mexiko von der Landkarte verschwand, wenn nur sein Vaterland unter anderem Namen sich des Friedens und Wohlstandes erfreute. In der Klasse der reichen Gutsbesitzer, zu welcher Señor de Vargas gehörte, gab es zu der Zeit viele solche Männer.

Der von ihrem Vater gefürchtete Gast im Hause! Dies war freilich nicht so verständlich. Dies konnte kein anderer sein als Ijurra, aber dies war ihr Vetter und wie konnte sie ihn fürchten?

Mit diesen Betrachtungen ritt ich durch den Torweg und machte erst in einiger Entfernung von der Mauer Halt. Als ich mich im Sattel drehte und nach der Brustwehr zurückschaute, zeigte sich das Gesicht Rafael Ijurras, der über die Brustwehr auf mich herabblickte. Unsere Augen begegneten sich und der erste Blick sprach ewige Feindschaft zwischen uns aus. Denn ich las in dem Gesichte Ijurras ein schlechtes Herz und einen rohen Charakter. Seine großen, freilich schönen Augen hatten einen tierischen Ausdruck, einen Ausdruck von Verstand, der aber auf Blutdurst und Treulosigkeit gerichtet war. Hufschläge veranlassten mich, die Augen nach einer andern Richtung zu wenden. Ein Reiter kam gerade von der Weide den Hügel hinauf und ich erkannte in ihm den Leutnant Holingsworth. Bald war er dicht an meiner Seite.

„Capitain Warfield“, sagte er in dienstmäßigem Tone, „das Vieh ist zusammengetrieben.“

In diesem Augenblicke fielen seine Augen auf Ijurras Gesicht; er fuhr im Sattel zusammen, wie von einer Schlange gestochen, die tief liegenden Augen traten blitzend hervor und die Muskeln seines Halses und Mundes zuckten krampfhaft. Er saß stumm da, wie von einer heftigen Leidenschaft gelähmt, das Gesicht, auf welchem ich niemals ein Lächeln bemerkt hatte, verkündete eine rasende Freude. Es war nicht die Freude der Freundschaft, sondern der erwünschten Rache.

„Ist das Rafael Ijurra?“, kreischte er mit wilder Stimme. Dieser Ausruf blieb nicht ohne Wirkung. Ijurra musste den Mann kennen, der ihn anredete, denn sein gebräuntes Gesicht wurde plötzlich bleich und dann bläulich, seine Augen zuckten unsicher und entsetzt, unstet umher. Er schien auf den Ausruf des Leutnants nichts antworten zu können, denn Überraschung und Furcht verhinderten ihn am Sprechen.

„Schurke! Mörder! Verräter!“, rief Holingsworth. „Endlich haben wir uns getroffen und können abrechnen!“ Dabei richtete er die Mündung seiner Büchse gegen die Öffnung der Brustwehr auf Ijurras Gesicht.

Ich gab meinem Pferde die Sporen und ritt vorwärts; sogleich ergriff ich den Arm des Leutnants mit den Worten: „Halt! Holingsworth!“ Es war zu spät, ich hielt den Schuss nicht auf, aber verrückte sein Ziel; anstatt Ijurras Kopf zu treffen, was er sonst sicher getan haben würde, traf er nur die Brustwehr und schleuderte dem Bedrohten eine Staubwolke von Kalk ins Gesicht.

Der Schrecken hatte den Mexikaner gefesselt, sodass er keinen Versuch gemacht hatte, der Kugel seines Feindes zu entgehen.

Erst nachdem der Schuss geschehen und der Kalk ihm ins Gesicht geflogen war, wendete er sich zur Flucht. Nachdem der Staub sich gelegt hatte, war er verschwunden.

„Leutnant Holingsworth“, wendete ich mich zu meinem Gefährten, „ich befehle Ihnen ...“

„Capitain Warfield“, fiel er mir in entschlossenem Tone in das Wort, „in jeder dienstlichen Beziehung können Sie über mich befehlen und ich werde Ihnen gehorchen; dies ist aber eine Privatangelegenheit, worin mich selbst der General nicht hindern soll. Doch ich verliere Zeit, der Schurke wird entwischen!“

Ehe ich noch Zeit hatte, seine Zügel zu erfassen, ritt er im Galopp an mir vorüber durch den Torweg.

Ich folgte ihm so schnell wie möglich und erreichte den Hof bald nach ihm, ohne jedoch sein Vorhaben verhindern zu können. Als ich ihn am Arme fasste, riss er sich kräftig und entschlossen von mir los, sprang aus dem Sattel und stürmte, das Pistol in der Hand, die Treppe hinauf, dass seine Degenscheide auf den Stufen rasselte. Bald war er mir aus den Augen und hinter der Brustwehr des Daches verschwunden.

Schnell sprang ich aus dem Sattel und folgte ihm. Oben auf der Treppe hörte ich lautes Rufen und Fluchen, das Geräusch fallender Gegenstände, zwei aufeinanderfolgende Schüsse, das Kreischen einer weiblichen Stimme und das Stöhnen eines vielleicht verwundeten oder fallenden Menschen.

Als ich nach wenigen Sekunden das platte Dach erreicht hatte, fand ich alles in Ruhe, ich sah weder einen Lebenden noch einen Toten, weder einen Mann noch ein Frauenzimmer. Der Ort war mit Pflanzen, Gesträuchen und sogar mit Bäumen in großen Kübeln bedeckt. Ich eilte auf dem Dache hin und her, um zu sehen, ob jemand hinter den Brettern versteckt sei; ich sah nichts als zerbrochene Blumentöpfe, deren Krachen ich unterwegs vernommen hatte. Weder der Leutnant noch Ijurra war zu sehen. Verwirrt eilte ich nach einem andern Teil des Daches und erblickte eine kleine Treppe, welche ins Innere des Hauses führte. Als ich die Treppe hinabeilen wollte, hörte ich draußen Geschrei und wieder einen Pistolenschuss.

Ich drehte mich um und folgte der Richtung des Schalles, indem ich über die Brustwehr blickte. Unten am Abhang des Hügels sah ich zwei Männer in der größten Schnelligkeit hintereinanderlaufen; der hinterste hatte einen blanken Säbel in der Hand. Es war Holingsworth, welcher Ijurra verfolgte.

Der Letztere hatte einen Vorsprung, denn sein rachgieriger Verfolger konnte ihm unter der schweren Uniform nur mühsam folgen. Der Mexikaner lief auf den Wald zu, der am Fuße des Hügels anfing, und war in wenigen Sekunden in denselben gelangt und verschwunden. Holingsworth folgte ihm wie ein Jagdhund auf der Fährte nach und verschwand an der nämlichen Stelle.

In der Hoffnung, Blutvergießen verhindern zu können, eilte ich schnell vom Dache hinab, bestieg mein Pferd und galoppierte den Hügel hinab. Ich erreichte den Wald an der Stelle, wo sie den Rand betreten hatten, und folgte eine Zeit lang ihrer Spur; endlich verlor ich dieselbe und musste anhalten. Einige Minuten lauschte ich auf den Klang von Stimmen oder den Knall eines Pistols, den ich zu hören erwartete. Ich hörte nichts von beidem, sondern nur das Geschrei der Viehtreiber jenseits des Hügels. Dies erinnerte mich an meine Pflicht und ich wendete mein Ross und ritt nach der Hacienda zurück, wo ich alles still und keinen Menschen vorfand. Die Bewohner des Hauses hatten sich in ihren dunklen Zimmern verriegelt, selbst die Dienerschaft der Küche war verschwunden, da sie wohl fürchtete, wir würden einen Angriff auf das Haus unternehmen, um es zu plündern und zu zerstören.

Mit einem peinlichen Gefühl eilte ich fort, ließ aber ein halbes Dutzend Jäger zurück mit dem Befehl, die Rückkehr Holingsworth´ zu erwarten und uns dann zu folgen. Mit Wheatley und dem Rest der Truppe schlug ich den Weg nach dem amerikanischen Lager ein.

Drittes Kapitel. Ijurra und der blaue Domino.

Ich ritt in übler Laune zurück. Meine düstre Stimmung wurde noch durch die brennende Sonne und die staubige Straße verschlimmert. Ich war durchaus mit dem Betragen meines ersten Leutnants unzufrieden. Es war mir ein Geheimnis und Wheatley konnte es nicht erklären. Es schien eine alte Feindschaft, ein erlittenes Unrecht und Rachedurst dahinterzustecken.

Holingsworth war ein ganz anderer Mensch als Wheatley. Dieser war ein kecker Mann, der wie jeder Vaquero ein wildes Pferd reiten und seinen Lasso werfen konnte. Als ein echter Texaner hatte er an allen Schicksalen der Republik teilgenommen und alle Grenzkriege mitgemacht, die fast ohne Unterbrechung gegen mexikanische oder indianische Feinde geführt worden waren, seitdem die Republik ihr Banner mit dem einsamen Stern erhoben hatte. Er war, wenngleich jung, doch ein alter Indianer-Kämpfer und echter Texaner-Jäger.

Holingsworth dagegen war ein Mann von ganz eigentümlichem, seltenem Charakter. Er lebte seit einigen Jahren in Texas, stammte aber aus Tennessee. Nicht zum ersten Male befand er sich jenseits des Rio Grande. Er hatte an der unglücklichen Expedition nach Mier teilgenommen und gehörte zu den wenigen, welche von dem dezimierten Korps übrig geblieben waren. Er war in Ketten nach Mexiko geschleppt und gezwungen worden, bis an die Brust im Schlamm zu arbeiten. Durch solche Erfahrungen war sein Gesicht düster und ernst geworden; er lächelte nie, sprach selten und nur von Dienstangelenheiten; wenn er sich allein glaubte, hörte man ihn Drohungen murmeln, wobei er krampfhaft die Muskeln bewegte, als ob er sich einem Todfeind gegenüber befände. Diese Ausbrüche der Wut hatte ich mehrmals bemerkt, ohne die Ursache zu wissen, denn es nahm sich niemand die Freiheit, ihn über sein Verhalten zu befragen. Dass er die Stelle eines Anführers unter den Texanern bekleidete, bewies seinen Mut und seine Tapferkeit, denn die Texaner, welche ihre Offiziere wählen konnten, hüteten sich wohl, ihre Sache unerfahrenen oder feigen Männern anzuvertrauen.

Während ich mit Wheatley die Sache besprach und das seltsame Betragen Holingsworth´ zu erklären suchte, kamen wir beide zu dem Schlusse, dass hier eine alte Feindschaft, vielleicht eine Begebenheit aus der Mier´schen Expedition zugrunde läge.

Zufällig nannte ich den Namen des Mexikaners. Der texanische Leutnant hatte Ijurra nicht gesehen, da er jenseits des Hügels mit dem Vieh beschäftigt gewesen war; es hatte auch niemand den Namen desselben in seiner Gegenwart ausgesprochen.

Jetzt hielt er sein Pferd an, sah mich mit fragenden Blicken an und fragte: „Ijurra? Meinen Sie Rafael Ijurra?“

„Ja, so heißt er.“

„Ein großer, finsterer, ziemlich hübscher Bursche mit Schnurr- und Backenbart?“

„Es möchte wohl derselbe sein“, antwortete ich.

„Er muss es sein, denn es gibt nicht zwei dieses Namens; das ist wenigstens unwahrscheinlich. Wenn es der nämliche Rafael Ijurra ist, der früher in St. Antonio lebte, so gibt es manchen Texaner, der gern seine Kopfhaut nehmen würde.“

„Was wissen Sie von ihm?“

„Was ich weiß? Ich weiß, dass er der größte Schurke in ganz Mexiko und ganz Texas ist, und das will viel sagen. Es kann kein anderer sein. Er ist es! Und Holingsworth! Ich besinne mich, Harding Holingsworth hat vor allen Menschen Grund, an ihn zu denken.“

„Erklären Sie mir das!“

Nach einer Pause, während welcher der Texaner seine Erinnerungen zu sammeln schien, erzählte er mir, was er von Rafael Ijurra wusste, wobei er manchen leidenschaftlichen Ausruf einschob.

Rafael Ijurra war ein Texaner von mexikanischer Herkunft und hatte früher eine Hacienda und andere bedeutende Ländereien in der Nähe von San Antonio de Bexar besessen. Diese Besitztümer verschwendete er sämtlich durch Spiel und Ausschweifung, bis er zu einem Spieler von Profession herabsank. Zur Zeit der Mier´schen Expedition galt er unter der neuen Regierung für einen texanischen Bürger und heuchelte eine treue patriotische Anhänglichkeit an die junge Republik. Er hatte so großen Einfluss, dass er zu einem Offizier bei der Mier´schen Expedition gewählt wurde. Bei dem kecken Vordringen gegen Mier war sein Rat besonders gehört worden, da er seine Bekanntschaft mit dem Lande geltend machte. Man erfuhr später, dass sein Rat zum Vorteil des Feindes gewesen war und dass er mit demselben im geheimen Briefwechsel stand.

In der Nacht vor der Schlacht wurde Ijurra vermisst. Die texanische Armee tötete viele Feinde und verteidigte sich tapfer, wurde aber gefangen genommen und unter Bewachung nach der Hauptstadt geführt. Zu ihrem Erstaunen erblickten die texanischen Gefangenen auf ihrem Marsche Rafael Ijurra in der Uniform eines mexikanischen Offiziers; nur dass ihre Hände gebunden waren, hinderte sie, ihre Wut an dem Verräter zu kühlen.

„Zum Glück“, fuhr der Leutnant fort, „befand ich mich nicht bei jenen Unglücklichen, denn ich lag am Fieber krank, sonst würde ich, wie die übrigen Burschen, meine Bohne haben ziehen müssen.“

Ich wusste, worauf Wheatley mit diesen Worten anspielte. Die durch schlechte Behandlung gereizten Texaner hatten sich nämlich gegen ihre Wache erhoben, sie entwaffnet und überwunden; da der darauffolgende Fluchtversuch jedoch schlecht geleitet war, so wurden sie eingefangen. Sie sollten nun dezimiert werden, das heißt: Jeder zehnte Mann wurde erschossen. Man bestimmte die Opfer durch das Los und als Werkzeug des verhängnisvollen Loses wurde die schwarze und weiße mexikanische Bohne gewählt. Man warf so viel Bohnen, wie Gefangene waren, in einen irdenen Topf; je eine schwarze Bohne auf neun weiße. Derjenige, welcher eine schwarze Bohne zog, musste sterben. Beim Ziehen dieser furchtbaren Lotterie ereigneten sich heldenmütige Vorfälle.

Alle zogen ihre Bohne mit männlicher Ruhe und Festigkeit. Einige scherzten sogar über das schreckliche Trauerspiel. Der eine sagte: „Das geht mir über das Würfeln.“, ein Zweiter: „Das ist eine großartige Spielpartie, wie ich sie noch niemals erlebt habe.“ Robert Beard, welcher gefährlich krank lag, rief seinem Bruder William zu: „Wenn du eine schwarze Bohne ziehst, Bruder, so werde ich deine Stelle einnehmen; ich will sterben.“ Darauf antwortete der Bruder im tiefsten Schmerz: „Nein, ich will meine Stelle behalten, denn ich bin stärker und geeigneter zu sterben als du.“ Als Major Cocke die verhängnisvolle Bohne gezogen hatte, hielt er sie mit den Fingern in die Höhe und sagte mit verächtlichem Lächeln: „Habe ich euch nicht gesagt, Burschen, dass ich noch niemals in meinem Leben verfehlte, einen Gewinn zu ziehen.“ Dann setzte er kaltblütig hinzu: „Es werden mir nur vierzig Jahre geraubt.“ Als Henry Whaling, einer der tapfersten Streiter, seine schwarze Bohne zog, sprach er in freudigem Tone: „An mir gewinnen sie nicht viel, ich habe wenigstens fünfundzwanzig der Ihrigen getötet.“ Dann verlangte er sein Mittagessen und setzte mit fester Stimme hinzu: „Darum sollen sie mich nicht betrügen.“ Er aß tüchtig, rauchte eine Zigarre und erlitt zwanzig Minuten später seinen Tod, wobei die Mexikaner fünfzehnmal feuerten, ehe er starb. Der junge Torrey, fast noch ein Knabe, sagte: „Ich bin bereit, mein Schicksal zu erleiden, ich kämpfte für den Ruhm meines Vaterlandes und will auch für seinen Ruhm sterben.“ Ganz gleichgültig sprach Eduard Este über seinen Tod. Cash sagte: „Sie haben meinen Bruder ermordet und wollen auch mich ermorden.“ Jonas sprach durch den Dolmetscher zu dem Offizier, er solle sich ansehen, wie Leute ohne Furcht für ihr Vaterland sterben. Capitain Gastland benahm sich würdevoll und bat, man möge seinen Tod nicht rächen. Auch James Ogden zeigte seinen gewöhnlichen Gleichmut und erklärte sich bereit, sein Schicksal zu erleiden. Unerschütterlich zeigte sich der junge Robert Harnes; er forderte seine Gefährten zur Rache auf.

Man fesselte sie aneinander mit verbundenen Augen und setzte sie auf einen Stamm an der Mauer, den Rücken gegen ihre Mörder gekehrt. Alle baten, der Offizier möge sie von vorn und aus geringer Entfernung erschießen lassen, denn sie fürchteten sich nicht, dem Tod ins Angesicht zu blicken. Der Mexikaner schlug diese Bitte ab und ließ zehn bis zwölf Minuten lang aus weiter Entfernung feuern, sodass die heldenmütigen Amerikaner auf eine entsetzliche Weise verstümmelt wurden.

„Aber wie verhält es sich mit Holingsworth?“, fragte ich.

„Ah, Holingsworth hat guten Grund, sich an Ijurra zu erinnern“, antwortete der Leutnant. „Ich werde Ihnen die Geschichte erzählen, wobei einem das Blut in den Adern erstarrt und wodurch sich wohl der wilde Hass erklärt, den der Tennesseer gegen Rafael Ijurra hegte.“

Mein Begleiter gab hierauf die Erzählung, wie er sie gehört hatte.

Holingsworth hatte bei der Expedition gegen Mier einen Bruder, der mit ihm gefangen wurde. Dieser war ein zarter Jüngling und konnte nicht die Beschwerden und noch weniger die barbarische Behandlung, welche die Gefangenen unterwegs zu erleiden hatten, ertragen.

Er magerte zu einem Skelett ab und wurde so wund an seinen von der Haut entblößten und von dornigen Pflanzen zerrissenen Füßen, dass er sich in Todesqual zur Erde stürzte.

Ijurra befehligte die Wache und Holingsworth´ Bruder bat ihn um die Erlaubnis, ein Maultier nehmen zu dürfen. Der junge Mann hatte Ijurra in St. Antonio gekannt und ihm sogar Geld geliehen.

„Weiter! Vorwärts!“, antwortete Ijurra.

„Ich kann mich keinen Schritt rühren“, sagte der Jüngling in Verzweiflung.

„Du kannst nicht? Das wollen wir einmal sehen. Hier, gib dem Burschen, der so störrisch ist, die Sporen!“, sagte er zu einem der Soldaten.

Der rohe Soldat drang mit aufgestecktem Bajonett auf den Verwundeten heran und beabsichtigte wirklich, den Befehl zu befolgen; der Kranke erhob sich und machte einen verzweifelten Versuch, weiterzugehen, konnte aber den gewaltigen Schmerz nicht ertragen. Nachdem er ein paar Schritte vorwärtsgetaumelt war, verließ ihn die Kraft und er stürzte auf dem Felde nieder mit den Worten:

„Ich kann nicht! Ich kann nicht weiter marschieren, lasst mich hier sterben!“

„Vorwärts oder du sollst hier sterben! Vorwärts oder ich schieße“, rief Ijurra, indem er ein Pistol aus dem Gürtel zog und den Hahn spannte.

„Schieß!“, rief der junge Mann, indem er sein Hemd aufriss und sich aufzurichten versuchte.

„Du bist kaum eine Kugel wert“, sprach das Ungeheuer mit Hohnlächeln; dann richtete er sein Pistol gegen die Brust des Opfers und feuerte. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, sah man die Leiche des jungen Holingsworth am Fuße des Feldes zusammengekrümmt liegen. Die Gefangenen wurden von Schauder ergriffen und selbst der rohe Wächter zeigte sich durch diese ruchlose Grausamkeit gerührt. Man denke sich, was der Bruder des Jünglings empfinden musste, der kaum sechs Schritte von dem Orte gefesselt und Zeuge des ganzen Auftritts war!

„Es ist also kein Wunder“, fuhr der Texaner fort, „dass Harding Holingsworth keine Umstände macht, wenn er Rafael Ijurra irgendwo ergreifen kann. Ich glaube, selbst die Gegenwart des Oberbefehlshabers würde ihn nicht von seiner Rache abhalten.“

Ich lenkte nun das Gespräch auf die Familie der Hacienda, in der Hoffnung, dass mir mein Gefährte einiges darüber mitteilen könnte.

„Ist Don Ramon de Vargas ein Oheim Ijurras?“

„Gewiss. Daran hatte ich nicht gedacht, Don Ramon ist sein Oheim und ich hätte ihn heute früh gleich erkennen müssen, aber der Wein, den ich getrunken hatte, machte mich zu jeder Erinnerung unfähig. Ich habe den seltenen Burschen zu wiederholten Malen gesehen, denn er kam jedes Jahr nach St. Antonio, um Geschäfte mit den dortigen Kaufleuten abzuschließen, er brachte auch einmal eine Tochter mit. Diese ritt immer wilde Pferde und warf den Lasso wie ein Comanche. Sie muss es auch gewesen sein, welche Sie neulich gejagt haben; das ist ganz gewiss.“

„Es ist höchst wahrscheinlich“, antwortete ich.

Das Gespräch wurde durch die Hufschläge von Pferden unterbrochen, welche hinter uns herkamen. Es war Holingsworth mit einem halben Dutzend Jägern, die in der Hacienda zurückgeblieben waren.

„Hauptmann Warfield“, sagte der Tennesseer, als er herankam, „Sie werden durch mein Benehmen überrascht sein. Wenn die Zeit es gestattet, werde ich es Ihnen zu Ihrer Zufriedenheit erklären. Es ist eine lange, schmerzliche Geschichte. Jetzt verlangen Sie nicht mehr von mir! Aber merken Sie sich, dass ich Rafael Ijurra als meinen ärgsten Feind betrachte. Ich kam nach Texas, um diesen Menschen zu töten, und wenn es mir nicht gelingt, so soll es mir gleichgültig sein, wer mich tötet.“

Ich wollte eine Frage stellen, las aber die Antwort aus den Augen des Tennesseers. Sein Blick zeigte den getäuschten Rachedurst. Er erriet meine Frage und erwiderte:

„Nein, der Schurke ist entkommen.“

Was er weiter sagte, konnte ich nicht verstehen, aber der wilde Blick, der aus seinen Augen zuckte, erklärte mir seinen festen Entschluss. Dann nahm er seinen Platz unter dem Trupp wieder ein und ritt mit gesenktem Kopf weiter. Nur zuweilen flog ein ausdrucksvoller Schimmer über sein dunkles, düsteres Gesicht, welcher bewies, dass er noch immer über das Unrecht, das ihm geschehen, nachdachte.

Die folgenden beiden Tage verlebte ich in der größten Unruhe. Isolinas Billett hatte ich als eine Einladung betrachtet, die Hacienda wieder zu besuchen, und zwar in angenehmerer Gestalt als der eines Flibusteros. Nach dem, was vorgefallen war, konnte ich mich jedoch unter keinem Vorwande dort einfinden. Als Gefährte, als Befehlshaber des Mannes, der dem Neffen und Vetter das Leben rauben wollte, durfte ich nur unwillkommen sein. Don Ramon hatte viel mehr Strenge erfahren, als er verlangt hatte. Ich war überzeugt, dass man mich nur kalt in der Hacienda empfangen werde.

Das Gerücht verbreitete sich, es werde ein großer Ball in der Stadt gegeben werden. Mir lag wenig am Tanzen, obgleich ich in der Jugend ein Freund von großen Bällen gewesen war. Die weiteren Nachrichten aus dem Hauptquartier machten jedoch die Sache anziehender. Der Ball war auf Befehl veranstaltet worden und hatte einen politischen Zweck: Er sollte ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Siegern und Besiegten herstellen. Man wollte die einheimische Gesellschaft anlocken und ihr zeigen, dass die Yankee-Offiziere keine solchen Barbaren seien, für welche sie gehalten wurden. Zu diesem wünschenswerten Zwecke sollten viele Familien in der Hacienda anwesend sein, und zwar sollte der Ball maskiert stattfinden.

Ich beschloss, an dem Maskenball teilzunehmen. Meine spärliche Garderobe enthielt einen anständigen Zivilanzug, der gut erhalten war. Dieser sollte zu dem Balle genügen.

Die Stunde kam endlich. Ich bestieg mein Ross und ritt nach der Stadt. Nach einem scharfen Galopp von zwei Stunden war ich an Ort und Stelle. Als ich den Ballsaal betrat, war der größte Teil der Gesellschaft schon angekommen und die Räume mit Tanzenden gefüllt. Der Plan war also gelungen. Es waren etwa fünfhundert Personen anwesend, die Hälfte Damen. Einige trugen sich wie tyrolische Bauern, wie andalusische Majas, walachische Bojaren, türkische Sultaninnen oder reich geschmückte Indianerinnen. Eine größere Anzahl trug den Domino, einige den gewöhnlichen Abendanzug. Die Mehrzahl der Damen war maskiert. Als die Nacht vorrückte und manche Flasche Wein geleert worden war, zeigten sich die unverhüllten Gesichter zahlreicher, denn die Masken waren teils verloren, teils weggelegt. Von den Herren waren einige im Kostüm, andere verliehen der Gesellschaft durch ihre Uniformen ein militärisches Ansehen. Seltsamerweise sah man auch mexikanische Offiziere in dem Gedränge. Es waren Gefangene, die man auf Ehrenwort frei umhergehen ließ. Ihre glänzende Uniform nach französischem Schnitt stach sehr gegen die einfachen blauen Röcke ihrer Besieger ab. Man merkte bald, dass die armen Burschen nicht aus freiem Willen anwesend waren. Sie sehnten sich jedenfalls danach, ihre Beine im Tanz zu bewegen, und übertrafen in dieser Kunst die Nordamerikaner bei Weitem.

Wenn Donna Isolina zugegen war, so musste sie sich unter den Masken befinden; ich begann also, die kostümierten Damen und die Dominos genauer zu beobachten. Endlich erblickte ich eine zierliche Gestalt in einem gelben Domino und musste fast vermuten, dass diese Dame Isolina de Vargas sei. Sie walzte mit einem jungen Dragoner-Offizier. Als sie an mir vorüberkam, stand ich von meinem Stuhle auf und trat dem Kreise der Tänzer näher, um sie im Auge zu behalten.

Der Walzer endigte; der Kreis löste sich und die Tänzer zerstreuten sich nach allen Richtungen. Ich folgte nur dem Dragoner-Offizier und seiner Tänzerin mit den Augen. Er führte sie nach einem Stuhl und setzte sich neben sie; beide vertieften sich, wie es schien, in eine ernste und fesselnde Unterhaltung. Er schien ihr zuzureden, die seidene Hülle von dem Gesicht zu nehmen und im folgenden Augenblick entfernte die Dame die Maske mit eigener Hand. Was sah ich? Sie war eine Negerin!

Das Erstaunen des Dragoner-Leutnants war nicht geringer als das meinige. Beim Anblick des Gesichts seiner Tänzerin schrak er zusammen, als wäre er von einer Kanonenkugel getroffen worden; dann murmelte er mit befangener Miene einige Entschuldigungen, stand auf, eilte davon und verbarg sich in dem Gewühl.

Die farbige Dame musste vermutlich ärgerlich sein; sie nahm schnell wieder die Maske vor, erhob sich und schlüpfte hinweg. Mit einem Gefühl von Neugierde und Mitleid blickte ich ihr nach und sah sie allein durch die Tür gehen, um wahrscheinlich den Ball zu verlassen. Der Domino, der sich durch seine hellgelbe Farbe auszeichnete, war fortan unter den Masken nicht zu sehen.

Ich beschloss nun, mit der ersten Tänzerin, die sich mir darbieten würde, zu tanzen. Bald kam mir ein blauer Domino so gerade in den Weg, als ob er vom Schicksal bestimmt wäre, meine Tänzerin zu werden. Da die Dame noch nicht für den nächsten Tanz engagiert war, so zeigte sie sich bereitwillig und „erfreut“.

Ihre Zusage gab sie auf Französisch, was mich nicht in Erstaunen setzte, da ich wusste, dass in dieser Stadt, wie in allen großen mexikanischen Städten, viele französische Familien lebten, die gewöhnlich Juweliere, Zahnärzte, Putzmacherinnen oder derartige Künstler sind. Wenn Franzosen am Orte lebten, so war auch kein Zweifel, dass man sie auf dem Ball finden musste, und dort betragen sie sich mit der heitern Sorglosigkeit, welche ihrer Nation eigen ist. Es wunderte mich also nicht, den blauen Domino französisch reden zu hören, und ich schloss, dass sie eine französische Putzmacherin sei.

Nachdem wir einige Mal im Saale die Runde gemacht hatten, merkte ich gleich, dass ich eine Tänzerin habe, welche walzen konnte, also keine gewöhnliche Erscheinung. Mein blauer Domino schwebte um mich, als ob er keine Füße hätte, sondern von der Luft getragen würde. Ich selber tanzte niemals besser als bei dieser Gelegenheit. Wir erregten bald die Aufmerksamkeit der Gesellschaft und man schloss einen Kreis um uns. Ich walzte endlich mit meinem blauen Domino auf einen Stuhl zu und ließ sie niedersetzen, indem ich mich höflich bedankte. Die Dame antwortete meinem Gespräche in höchst geistreicher Weise und ich war jetzt außerordentlich neugierig geworden, das Gesicht meiner Gefährtin zu sehen. Ich ersuchte sie nun mit dem größten Ernste, sie möchte mir diese Gunst erzeigen und die Maske vom Gesicht nehmen.

„Wenn ich Ihnen die Gunst gewährte“, sagte sie, „so würden Sie kaum schnell genug wieder aufstehen und Ihren Abschied nehmen. Ei, denken Sie an den gelben Domino!“

Auf mein dringenderes Gesuch löste sie endlich die Schleife und nahm das Stück Taffet herab. Was sah ich? Die Maske entfiel meiner Hand, als ob es glühendes Eisen gewesen wäre. Es war das Gesicht des gelben Domino! Ich war starr vor Erstaunen und Entsetzen. Ja, es war die nämliche Negerin mit den wulstigen Lippen, den hohen Backenknochen und den kleinen, glänzenden Wolllöckchen, welche ihr korkzieherartig von den Schläfen herabhingen.

Ich wusste nicht, was ich tun sollte; zwar nahm ich meinen Platz wieder ein, blieb aber doch vollkommen stumm. Wenn ich in einen Spiegel geblickt hätte, würde ich gefunden haben, dass mein Gesicht in diesem Augenblicke sehr närrisch aussah.

Meine Gesellschafterin musste auf ein solches Ende gefasst gewesen sein, denn sie brach, anstatt böse zu sein, in lautes Lachen aus und rief in spöttischem Tone: „Ach, mein Herr, Sie sind gegen uns arme farbige Damen ebenso ungalant, wie Ihr Landsmann, der Leutnant.“

Ich antwortete nicht, denn ich war über mein Benehmen beschämt und durch ihren Vorwurf beleidigt. Da sie fortwährend lachte, so erhielt ich Gelegenheit, mich mit einigen abgebrochenen Sätzen zu verabschieden und davonzuschleichen. Es war ein plumper Abschied, den ich nahm. Ich ging dem Eingange zu, mit dem Entschlusse, den Ballsaal zu verlassen und nach Hause zu galoppieren.

Als ich an der Tür war, siegte meine Neugierde über meine Scham und ich wollte einen Blick zum Abschiede auf die seltsame Negerin werfen. Den blauen Domino sah ich noch in der Nische stehend; als ich aber nach dem Gesicht schaute, war es das - Isolinas.