Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lilienfeld Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Kraft dieser Autobiografie liegt in der literarischen Klarheit und persönlichen Offenheit, mit der Karen Gershon ihre Kindheit und Jugend als Käthe Löwenthal in Deutschland bis zu ihrer Abfahrt nach England im Dezember 1938 beschreibt. Sie hat mit ihren Erinnerungen nicht nur eine wertvolle historische Quelle, sondern auch ein bemerkenswertes Stück wirkmächtiger Literatur über das Heranwachsen als Mädchen verfasst. Käthes Vater ist ein aufstrebender Architekt in Bielefeld und ihre Mutter die Tochter des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde der Stadt. Was als normales Leben einer bürgerlichen Familie mit drei Töchtern beginnt, wird schließlich mehr und mehr überschattet von den Auswirkungen der politischen Entwicklung ab 1933. Sprachlich klar und auf zurückhaltende Weise intensiv beschreibt Karen Gershon das Verhältnis zu ihren Eltern, deren Verhältnis zueinander, die Charaktere der drei sehr verschiedenen Schwestern und deren Wechselwirkungen untereinander, aber auch das Leben im Jüdischen Landschulheim Herrlingen, ihre literarischen Anfänge, erste irritierende Liebesgefühle und bittere Selbsterkenntnisse. Das alles geschieht vor dem Hintergrund des erzwungenen Abstiegs der Familie und der sich immer weiter steigernden Diskriminierung. Die extrem bedrohliche Situation und die Auswirkungen des Novemberpogroms in ihrer Stadt sind dann der Endpunkt des Lebens der drei Mädchen in Deutschland. Karen Gershons Kunst ist es, all dies auf sehr nahekommende Weise in Worte zu fassen und ein Kinderschicksal des 20. Jahrhunderts sehr lebensecht in Erinnerung zu bringen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

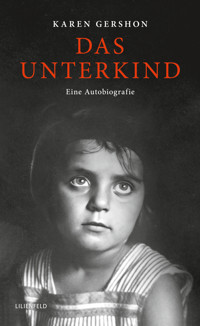

KAREN GERSHON

DASUNTERKIND

Eine Autobiografie

Aus dem Englischen von SIGRID DAUB

Mit einem Nachwort von NAOMI SHMUEL

LILIENFELD VERLAG

Für meine Familie,die vergangene, die jetzige,die kommende

INHALT

Vorbemerkung der Autorin

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

SIEBZEHN

ACHTZEHN

Das Unterkind als Werk der Versöhnung: Ein Nachwort von Naomi Shmuel

… im großen Unglück unserer GeburtKönnen wir glücklich seinund unser verhängnisvolles Los vergessen.

George Santayana

Vorbemerkung der Autorin

Dies ist eine Autobiografie, von mir so wahrheitsgetreu wie möglich erzählt. Ich war nur nicht in der Lage, über mich selbst in der ersten Person zu schreiben. Käthe, das bin ich, so hieß ich in meiner Kindheit.

Für Informationen über Menschen und Ereignisse gilt mein Dank dem Stadtarchiv und der Landesgeschichtlichen Bibliothek in Bielefeld.

K. G.

EINS

Als Kleinkind war Käthe niemals allein. Lise war gut ein Jahr älter als sie, und Anne war ein Jahr älter als Lise. In Käthes ersten Erinnerungen sind die drei Schwestern immer gleich gekleidet, und sie selbst hetzt sich ab, physisch, aber auch im übertragenen Sinn, um ihre Schwestern einzuholen. Die Tatsache, dass es ihr nie gelang, hat sie wohl zu der Überzeugung gebracht, ein Unterkind zu sein, und das schon vor ihrem zehnten Lebensjahr, in dem die Nazis an die Macht kamen.

Nichts an Annes Konstitution deutete darauf hin, dass ihr ein früher Tod bestimmt war. Man sah ihr an, dass sie kerngesund geboren und herangewachsen war, sie war kräftig und sah aus wie eine Märchenprinzessin: Ihr Haar war so schwarz wie Ebenholz, ihre Haut so weiß wie Schnee, ihre Augen hatten das Blau von Kornblumen. Sie war egoistisch, ließ sich von niemandem etwas sagen, brauchte keine anderen Menschen, am allerwenigsten Käthe.

Lise, die sonst in jeder Hinsicht als Zweite hinter Anne zurücktrat, hatte von der Mutter große Musikalität und vom Vater die orientalisch braunen Augen geerbt. Das Privileg, Annes Adjutantin zu sein, gab sie auf, um für Käthe sorgen zu können; das tat sie mit Hingabe und Opferbereitschaft. Käthe ohne Lise war wie Land ohne Wasser. Die Umstände haben Käthe gezwungen, den größten Teil ihres Lebens ohne Lise und Anne auskommen zu müssen.

Über weite Strecken des Tages, ja eigentlich fast den ganzen Tag lang, wurden sie von Kindermädchen betreut, Bauernmädchen, die direkt von der Schule kamen und bereit waren, im Rahmen ihrer Ausbildung etwa ein Jahr lang für ein Taschengeld zu arbeiten. Schlagen durften sie die Kinder nicht, stattdessen jagten sie ihnen Angst ein. »Die Zigeuner werden dich holen«, behaupteten sie. Und sie drohten den drei kleinen Jüdinnen mit dem Höllenfeuer des Christentums. Während eines Gewitters, das ihnen gerade gelegen kam, sagte eine von ihnen zu Anne: »Du hast Gott zornig gemacht.« Dass Anne mit Gott auf vertrautem Fuß stand, beeindruckte Käthe sehr, aber es wunderte sie nicht. Anne konnte Käthe erpressen, indem sie zum Beispiel sagte: »Wenn du meine Spielsachen wegräumst, kommt Papa«, und ihre Prophezeiungen trafen immer ein.

In jenen Tagen war Käthe zufrieden, sie selbst zu sein. Anne wollte sie nicht sein, nachdem sie begriffen hatte, dass sie Anne ja dann nicht haben würde. In den von ihr so geliebten Märchen der Brüder Grimm waren es oft die dritten und letzten Kinder, für die sich am Ende alles zum Besten wendete, und so dachte sie sich Epiloge aus, in denen sie für Anne auf ihr Glück verzichtete. Und als es dann wirklich so weit war, wäre sie liebend gern an ihrer Stelle gestorben.

Um Anne zu gefallen, musste man sich ständig bemühen, während Lise eine war, die für selbstverständlich genommen werden konnte. Sie war auch der Liebling aller Kindermädchen, nicht nur weil sie weniger Ärger machte, sondern auch weil sie sich so aufmerksam um ihre kleine Schwester kümmerte. Allerdings führte sie die Kindermädchen auch hinters Licht, indem sie zum Beispiel behauptete, sie sei schuld an dem nassen Fleck auf dem Teppich, damit nicht Käthe in der Ecke stehen musste. Sie konnte es einfach nicht ertragen, dass jemand Käthe unglücklich machte.

Die Wohnung war klein. Das Kindermädchen, das bei ihnen wohnte, musste sich das Zimmer mit der vollbusigen Köchin teilen, die Käthe immer zu sich ins Bett nahm, wenn das Kind Trost brauchte und die Mutter ausgegangen war, ins Theater, mit dem Vater vermutlich. Paul und Selma waren ein auffallendes Paar: er über einen Meter achtzig groß, sie sehr zart. Vor ihrer Heirat waren sie beide sehr umschwärmt gewesen. Obwohl er erst in den Zwanzigern war, hatte er schon graues Haar, eine Folge der vier Jahre, die er in den deutschen Schützengräben an der Westfront hatte verbringen müssen. Was diese Zeit aus ihm gemacht hatte, konnte man ihm ansonsten nicht anmerken. Seine dunklen Augen waren lustig, er hatte einen unbändigen Lebenshunger. Er war in der Nähe von Berlin geboren und hatte im Sommer kurz vor Ausbruch des Krieges sein Abschlussexamen als Architekt gemacht.

Selmas Urgroßvater war als Junge aus Galizien gekommen, hatte eine Familie gegründet, die sich weit verzweigte und deren Mitglieder es fast alle zu Reichtum brachten, ihr Geld dann aber in der Inflation verloren. Und während der Inflationszeit wurden die drei Schwestern geboren. Selmas Vater, der Großvater der Mädchen, beachtete noch viele der traditionellen jüdischen Bräuche, darunter den, am Freitagabend durchreisende Fremde aufzunehmen. So hatte er an einem Freitagabend im letzten Frühjahr des Krieges den gut aussehenden Gardisten mitgebracht, der in ihrer Stadt eine Oberschenkelverletzung kurierte und wild entschlossen war, so viele schöne Mädchen wie möglich zu küssen, ehe er wieder in die reine Männerwelt des Blutvergießens zurückkehren musste.

Er war von Selma entzückt. Als Tochter des Vorsitzenden der örtlichen jüdischen Gemeinde war sie deren Prinzessin, mit allen körperlichen und geistigen Attributen, die diese Position erforderte. Paul war davon überzeugt, sie sei unerreichbar für ihn. Und sie, die seine Zurückhaltung für Gleichgültigkeit hielt, nahm sich vor, ihn der Reihe ihrer Eroberungen hinzuzufügen. Er verließ das Haus mit der Einladung, gleich am nächsten Tag wiederzukommen, um mit der Familie das Ende des Sabbats zu begehen und Selma dann Klavier spielen und singen zu hören.

Sie spielte so gut wie manch ein professioneller Musiker. Ihre Stimme war warm und dunkel. Paul bemühte sich, zu verbergen, dass er Tonhöhen nicht voneinander unterscheiden konnte, und zwang sich, nicht ständig auf ihre Brüste zu starren. Selma hatte ihre Eltern gebeten, sie allein zu lassen. Für sie war es ein Spiel, in dem jungen Mann den Wunsch zu wecken, sie zu küssen. Mehr wollte sie nicht: nur dieses Kompliment, diesen Tribut an ihren Stolz. Aber Paul weigerte sich nach allem, was er durchgemacht hatte, die Regeln ihres gesellschaftlichen Milieus zu beachten. Nach ihrer kleinen Ermunterung wurde er kühn und war nicht mehr zu bremsen. Nicht nur, dass er sie küsste, er presste sie in einer Weise an sich, dass sie spüren musste, er wollte mehr.

Niemand hatte sie je so umarmt. Obwohl sie Mitte zwanzig war, wusste sie noch nicht sehr viel über das Leben, nicht ihr Körper reagierte, sondern ihre Gefühle. »Gehen Sie, Sie müssen gehen«, flüsterte sie. Aber als sie ihn zur Tür brachte, bat sie ihn, wiederzukommen, bald wiederzukommen. Während er unter dem Wohnzimmerfenster vorbeihumpelte, konnte er sie wieder Klavier spielen hören, jetzt mit einer großen Leidenschaft, von der er dachte, sie gehörte zum Musikstück dazu.

Ihre Eltern ermutigten den Soldaten, teils aus Patriotismus, aber hauptsächlich, weil sie immer alles taten, was in ihrer Macht stand, damit ihr einziges Kind bekam, was es sich wünschte. Wohl auch, weil sie bisher jeden infrage kommenden jungen Mann abgewiesen hatte. Sie konnten nicht wissen (und auch Paul und Selma selbst waren sich nicht darüber im Klaren), dass Selma nicht Paul liebte, sondern die Empfindungen, die er in ihr wachrief. Nicht mit Paul, sondern mit dem Mann, den ihre Fantasie aus ihm gemacht hatte, verlobte sie sich, bevor er an die Front zurückkehrte.

»Zeig uns doch seine Briefe!«, forderten ihre Freundinnen, aber sie weigerte sich, denn seine Briefe waren unromantisch. Und er schrieb nicht oft; ihr Stolz trieb sie dazu, Briefe und deren Inhalt zu erfinden. Sein Foto allerdings zeigte sie allen, die sie besuchen kamen; es ließ die Damen vor Neid erblassen und die jungen Männer, die ihr den Hof gemacht hatten, allen Mut verlieren.

Den ganzen August wartete sie auf einen Brief von ihm; in dem, der dann endlich kam, erwähnte Paul mit keinem Wort, dass er beim Einsturz eines Unterstandes verschüttet und erst nach fünf Tagen gerettet worden war.

Zwei Monate später, als der Krieg vorbei war, kam er zurück und ließ sich in Bielefeld nieder, weil er die Auflage ihrer Eltern akzeptiert hatte, Selma nicht von ihnen zu trennen. Viele seiner Kameraden aus den Schützengräben, die auch in dieser kleinen Industriestadt am Teutoburger Wald im Lazarett gelegen hatten, kehrten dorthin zurück, um zu heiraten; sie blieben seine Freunde, selbst noch, nachdem sie NSDAP-Funktionäre geworden waren.

Als Selma und Paul Arm in Arm unter dem Hochzeitsbaldachin hervorgetreten waren und den Synagogengang entlanggingen, hörte sie die Leute flüstern: »Da kommt der Gardist mit seiner zauberhaften Puppe.« Schon als Kind wunderte sich Käthe darüber, dass ihre Mutter dies offensichtlich als Kompliment aufgefasst hatte. Möglicherweise hing sie an dieser Erinnerung, weil sie zu beweisen schien, dass sie wirklich einmal das hübscheste jüdische Mädchen der Stadt gewesen war, wie sie es so gerne glaubte.

Die Wohnung in der Rolandstraße, in der ihre drei Töchter auf dem Küchentisch geboren wurden – Hausentbindungen waren damals sicherer als Klinikgeburten –, war das zweite Zuhause. Zu Beginn ihrer Ehe hatten sie erst in zwei möblierten Zimmern in einem vornehmeren Stadtteil gewohnt, wo die Straßen breit und von Bäumen gesäumt waren und von wo aus man in nur wenigen Minuten den Wald erreichen konnte. Sie sollten sich Zeit nehmen können für die Suche nach einem Haus, das Selmas Vater ihnen dann kaufen wollte. Aber ehe sie sich entschließen konnten, begannen die Preise zu steigen, die Inflation setzte ein. Selmas Vater und ihr Ehemann – beiden fehlte der den Juden zugeschriebene Sinn fürs Geld – zögerten mit dem Kauf, bis es zu spät war.

Selma hatte während ihrer Verlobungszeit wegen Paul gelogen und Schokolade und Blumen gekauft, um etwas in der Hand zu haben, wenn ihre Freundinnen sie fragten: »Was für Geschenke hat er dir denn mitgebracht?« Er war nicht kleinlich, eben nur arm, und er wusste, dass ihre Eltern sie mit weitaus mehr als nur dem Nötigen versorgen würden. Schlimmer war es, als sie ihre Freundinnen einlud, um ihren Ehemann vorzuführen: Er bemühte sich auf seine Weise, sich bei den Damen beliebt zu machen, sie interpretierte es als Flirten.

Er mietete ein Büro in der Nähe des Stadtzentrums, das er bescheiden nannte. Sie aber fand, dass es schäbig aussah; wenn sie ihn dort besuchte, konnte sie keinen Stolz empfinden. Wenn ihr Vater ihn fragte, wie die Geschäfte liefen, erhielt er statt einer Antwort einen Kommentar zur Lage der deutschen Wirtschaft, und ihr kam es so vor, als wollte er sich auf diese Art nur herausreden. Er war den ganzen Tag unterwegs. Weil er sie abends nicht auch noch allein lassen wollte, brachte er seine Kriegskameraden mit, die sie laut und vulgär fand, und durch ihre Gesellschaft wurde auch Paul laut und vulgär. Und hinterher rochen ihre Räume nach Bier und Rauch. Aber das Schlimmste war, mit ihm Sex haben zu müssen, wenn sie Streit miteinander hatten.

Die Wirtin hatte nicht erlaubt, dass sie ihr Klavier mitbrachte. Sehr bald schon war sie froh darüber, einen guten Grund zu haben, oft in ihr Elternhaus flüchten zu können. Ihre Eltern waren inzwischen nach Brackwede gezogen, ein Dorf in der Nähe von Bielefeld, das damals noch nicht eingemeindet war. »Ich bin zu Hause!«, rief sie, wenn sie die Haustür aufgeschlossen hatte. Ihre Mutter rügte sie sanft dafür. Ihre Mutter war noch kleiner als sie, hatte das gleiche runde, weiche Gesicht, gepflegte Augenbrauen über sanften blauen Augen und einen sensiblen Mund, der, je älter sie wurde, desto mehr ihren Hang zur Melancholie verriet.

Da sie noch näher an der Generation von Einwanderern aus Polen war, die es zu etwas gebracht hatten, konnte die Mutter Jiddisch, während ihre Tochter Französisch gelernt hatte, sie kochte polnisch und hielt nichts von Cordon bleu. Sie trug noch mit der gleichen Selbstverständlichkeit einen Scheitl, die Perücke, die orthodoxe verheiratete Jüdinnen tragen, und auch ihr Mann legte täglich die Tefillin, die Gebetsriemen, an. Aus ihrer Sicht würde Selma Paul möglicherweise nicht genügen – Gott behüte! –, vielleicht würde er sich sogar von ihr scheiden lassen; wenn er es aber nicht tat oder jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo er es tat, gehörte Selma ihm mit Leib und Seele, wie Sarah Abraham gehört hatte. Dass er sich nicht für Musik oder Literatur interessierte – was spielte das schon für eine Rolle angesichts der Tatsache, dass er nicht an Gott glaubte? Und hatten sie sich seinerzeit nicht dazu entschlossen, dass auch das nichts ausmachte, weil er ein guter Mann war und weil er der Mann war, den Selma liebte?

»Ich habe nicht gewusst, dass es so sein würde!«, jammerte Selma, und ihre Mutter gebot ihr zu schweigen: Man dürfe das eigene Schicksal nicht infrage stellen. Und außerdem sollte sie an das Baby denken.

Ihren Töchtern gegenüber nannte sie diese Zeit: »Als ich mit Anne schwanger war.« Und weil das, wie sich später herausstellte, gelogen war, umgab diesen Satz immer eine Aura des Irrealen. Käthe war das egal, zumindest war sie noch zu klein, um sich allzu sehr für irgendetwas zu interessieren, das ihrer Mutter passiert war, bevor sie geboren wurde.

Fast zehn Jahre wohnten sie in der Rolandstraße. Ihre Wohnung war das Erdgeschoss eines Sechsfamilienhauses, in einer Gegend, wo die Kinder auf der Straße spielten, die meisten Leute aber mehr als nur einen Hausangestellten hatten. Die Fenster waren, damit niemand hineinsehen konnte, mit schweren Gardinen verhangen, und die Zimmer wirkten klein, weil sie mit großen, massiven Möbeln vollgestopft waren, die ursprünglich im Hinblick auf ein weiträumigeres Haus angeschafft worden waren.

In unmittelbarer Nähe lag der schönste der vielen Parks der Stadt; er war allerdings nicht gerade auf Kinder zugeschnitten, auf deren Bedürfnisse man damals weniger Rücksicht nahm. Kaum dass das Wetter es zuließ, gingen die drei Schwestern mit ihrem Kindermädchen dorthin, auf dem Hin- und dem Rückweg wurden zwei an der Hand gehalten, eine am Laufgurt. Lise war meistens diejenige, die am Zügel ging, denn Anne hielt das für unter ihrer Würde, und Käthe, die Anne immer alles nachmachte, stritt so lange herum, bis Lise sich freiwillig bereit erklärte, am Laufgurt zu gehen, nur um ihr Schwierigkeiten zu ersparen.

Es gab dort – und es gibt ihn immer noch – einen See, der kleinen Kindern gar nicht klein vorkam, wo auf einer Insel eine hölzerne Hütte stand, die den Enten Schutz bot, für die Schwäne aber zu klein war.

Wenn das Gras trocken war, ließen sie sich die Rasenabhänge hinunterrollen; sie spielten Verstecken und Fangen zwischen blühenden Büschen.

Damals hieß der Park Bürgerpark, später wurde er in Adolf-Hitler-Park umbenannt, und jüdische Bürger durften ihn nicht mehr betreten.

In dem Sommer, in dem Käthe ihren dritten Geburtstag feierte, und im Jahr danach machte die Familie vierzehn Tage lang Ferien in Scharbeutz, in der Nähe von Travemünde an der Ostsee. In ihrer Pension gab es kein Kinderbett; Käthe fiel aus dem Bett auf einen Schaffellvorleger, und das weiche Fell fühlte sich so schön an, dass sie bis zum Morgen dort liegen blieb. In der nächsten Nacht ließ sie sich absichtlich aus dem Bett fallen, allen Vorkehrungen der Erwachsenen zum Trotz, die als Ersatz für die fehlende Kinderbettseite ein Kissen unter die Matratze geklemmt und einen Stuhl gegen das Bett gestellt hatten. Selma, die sich so gut in sie hineinversetzen konnte, dass sie fast immer die Wahrheit aus ihr herausbekam, versprach, wenn sie in Zukunft nicht mehr aus dem Bett fallen würde, werde sie ihr für zu Hause auch einen Schaffellvorleger kaufen.

Aber sie tat es nicht. Stattdessen bekam Käthe ein braunweißes Ziegenfell mit kratzigen Haaren. Keine von Käthes Schwestern besaß einen Bettvorleger, und so hielt sie das Fell als etwas, das nur ihr gehörte, hoch in Ehren; aber es erinnerte sie auch ständig an die Tatsache, dass man sich nicht einmal auf die eigene Mutter verlassen konnte.

Diese zweimal vierzehn Tage Ferien waren für die Kinder eine besonders schöne Zeit, denn hier wurden sie den ganzen Tag von ihrer Mutter betreut. Sie war viel geduldiger und ließ ihnen mehr Freiheiten als die Mädchen. Möglicherweise wäre sie glücklicher gewesen, wenn sie sich immer um sie hätte kümmern können – aber das schickte sich einfach nicht.

Die Ehejahre hatten sie matronenhaft werden lassen. Vom Hals bis zu den Knien in die Strandbekleidung jener Tage gehüllt, mit einem Tuch um den Kopf, lag sie in ihren Mußestunden unter einem Sonnenschirm in einem Liegestuhl und las klassische Romane. Vom Spielen hatte sie keine Ahnung.

Paul, der auch schon anfing, so auszusehen, als wäre er nie jung gewesen, war für seine Töchter nach wie vor fast ein Fremder. Wenn er sich mit ihnen beschäftigte, nahm er Rücksicht auf ihr jeweiliges Alter, aber nicht auf die Unterschiede zwischen ihren Persönlichkeiten.

Er schaute anderen, jüngeren Frauen nach – noch schaute er ihnen nur nach –, und Selma sammelte daraufhin ihre Töchter wie einen Schild um sich.

Paul fotografierte für sein Leben gern; unentwegt knipste er die drei Mädchen. Eine Aufnahme von ihren drei Hinterteilen – er hatte seine Töchter dabei fotografiert, wie sie in einer Reihe im Sand saßen, um zu pinkeln – trug er jahrelang in der Brieftasche bei sich, um sie unter Männern herumzuzeigen. »Möchten Sie ein Foto von meinen Töchtern sehen?«, pflegte er zu sagen, während er das Foto hervorholte; das war so seine Vorstellung von Humor.

Es war ein breiter, kilometerlanger goldener Sandstrand, und das Wasser war bis weit hinaus sehr flach. Nachdem sie sich tagelang mit den in ihren Augen lächerlich kleinen Schwestern hatte abgeben müssen, rebellierte Anne. Eines Abends hatte man ihr gesagt, es sei Zeit, in die Pension zurückzugehen, denn Käthe sei müde. Als sie fertig angezogen war, lief sie hinaus ins Meer, der untergehenden Sonne entgegen, immer dem goldenen Strahl nach, der auf dem ruhigen Wasserspiegel funkelte. Selma kehrte ihr gerade den Rücken zu, weil sie damit beschäftigt war, Käthe anzuziehen. Paul drehte ihr gerade den Rücken zu, weil er anderen Frauen nachschaute. Als sie sich umsahen, war Anne fast bis zu den Schultern im Wasser verschwunden. Käthe hatte sie entdeckt.

Ein Fremder sprang in voller Kleidung ins Wasser und holte sie zurück.

Die Mädchen wurden von ihren Eltern selten bestraft, und wenn, dann meistens wegen Kleinigkeiten, damit sie nötigenfalls begriffen, dass sie etwas Unrechtes getan hatten. In diesem Fall wurde noch nicht einmal mit Anne geschimpft. Sie bereute sowieso nie etwas, was sie getan hatte – oder sie wusste ihre Reue gut zu verbergen.

Käthe war nicht nur kleiner als Lise, sondern auch weniger begabt als sie: Lise konnte singen. Wenn ihre Mutter ihnen bekannte deutsche Lieder vorsang, ermutigte sie sie mitzusingen, obwohl Lise kaum den Text kannte. Käthe kannte ihn, weil aber ihre Stimme nicht so schön war und sie meistens falsch sang, musste sie den Mund halten.

Wenn Anne sie zurechtwies, war sie der älteren Schwester dankbar, dass sie überhaupt Notiz von ihr nahm. Sie konnte es aber nicht ertragen, nicht mit Lise mithalten zu können. Nachdem man sie so zum Zuhören verdonnert hatte, wuchs in ihr das Bedürfnis, auch einmal diejenige zu sein, der die anderen zuhören mussten. Und so dachte sie sich eine zusätzliche Strophe zu einem ihrer Lieblingslieder aus, die außer ihr niemand singen konnte, weil nur sie den Text kannte. Sie muss damals zwischen vier und fünf Jahre alt gewesen sein. Dass man ihr gratulierte, war ihr nicht so wichtig, sie wollte vor allem, dass man ihre Worte ernst nahm, deshalb behauptete sie, sie habe die Strophe irgendwo einmal gehört. Sie glaubten ihr; ihre Mutter suchte die Verse in ihrer Ausgabe von Heines Gedichten.

Es war ein Trost für Käthe: Das Wissen, dass mehr in ihr steckte, als die Leute annahmen, sollte ihr in späteren Jahren ein ganz wesentlicher Schutz sein.

Weil Käthe erst am Ende der großen Schulferien Geburtstag hatte, ließ man sie noch ein Jahr länger warten, ehe sie mit ihren Schwestern in die Schule gehen durfte. Schon lange vorher fing sie an, Anne nachzuahmen, wenn sie Schularbeiten machte. Anne war Perfektionistin: Wenn sie einen Fehler gemacht hatte, riss sie die Seite aus dem Heft. Wenn zu viele Seiten in dem Heft fehlten – die entsprechenden Blätter hinten im Heft mussten auch entfernt werden, damit es nicht entdeckt wurde –, nahm sie ein neues Heft und warf das alte in den Papierkorb. Käthe rettete es. Alles, was Anne weggeworfen hatte, war für sie ein Schatz.

Sie musste die leeren Seiten unbedingt für sich haben. Der Drang, Geschichten zu erfinden, war so stark, dass sie sie schon zu Papier brachte, ehe sie überhaupt schreiben konnte, indem sie malte. Die Hauptfigur ihres ersten Buches war ein Schmetterling, der von einem Jungen mit einem Netz gefangen, gequält, getötet und unter einem Kreuz begraben wurde. Selbstverständlich konnte sie auch einen Davidstern zeichnen, und sie wusste auch, dass er in der Umgebung ihrer Kindheit ein Fremdkörper war.

Als die Mädchen Teenager waren, sagte ihre Mutter immer, dass sie mit Anne ihre Probleme besprechen könne, dass Lise ihr Trost und Käthe zum Knuddeln da sei – eine Rolle, die Käthe gar nicht gefiel, weil sie sich in ihr so klein vorkam. In einer ihrer frühesten Erinnerungen stiehlt sie sich mit den Stiefeln in der Hand aus dem Bett ihrer schlafenden Mutter und schleicht hinüber zu ihren Schwestern, die alt genug sind, um keinen Mittagsschlaf mehr halten zu müssen.

Lise war diejenige, die es einfach nicht ertragen konnte, von ihrer Mutter getrennt zu werden. Nur zu oft, wenn Selma gerade mit Paul fortgehen wollte, ins Theater oder zu Freunden, und ihren Töchtern Gute Nacht und Auf Wiedersehen sagte, bekam Lise Nasenbluten, das erst aufhörte, wenn Selma ihr Abendkleid und ihren Schmuck abgelegt hatte und im Morgenmantel und in Hausschuhen wiedererschien. Als Selma einmal wegen einer Schwellung in der Achselhöhle, die sich als Symptom einer Blutvergiftung herausstellte, im Krankenhaus liegen musste und ihre Töchter nach einem Besuch bei ihr wieder aufbrechen sollten, fing Lises Nase so stark an zu bluten, dass sie bleiben durfte; es wurde ihr direkt neben Selmas Bett ein Kinderbett aufgestellt.

Lise wählte für sich selbst die Rolle des Aschenputtels; das war, als sie noch klein war, ganz anders gewesen. »Frag du lieber«, sagten Anne und Käthe zu ihr, wenn sie alle drei gemeinsam etwas erreichen wollten. Wenn sie, die immer so brav war, eine Bitte äußerte, hatte sie bessere Chancen, dass ihr stattgegeben wurde. Ihr abendlicher Singsang, wenn sie alle im Bett lagen und ihre Mutter ihnen Gute Nacht sagte, wurde zum Ritual: »Mach das Licht im Korridor an, lass die Wohnzimmertür offen, stell das Radio an!«

Käthes Drang, ihre Schwestern einzuholen, prägte ihrem ganzen Leben eine Ungeduld auf, mit der sie sich immer neue Aufgaben vornahm, nicht so sehr aus Interesse an den Aufgaben, sondern um sich zu beweisen, dass sie sie bewältigen konnte.

Sie bettelte morgens darum, auch das Haus verlassen zu dürfen, wenn ihre Schwestern zur Schule gingen. Das war noch nicht das bewusste Bedürfnis, sich von der Mutter zu trennen, es war vielmehr die Vorstellung, so vielleicht an einem Leben teilhaben zu können, das nicht durch Lise für sie vorbereitet worden war. Und so wurde sie im Alter von fünf Jahren in einen Kindergarten geschickt, in den progressivsten der Stadt; ihre kleinen Beine brauchten fünfundzwanzig Minuten für den Weg dorthin.

Weder Anne noch Lise waren in einen Kindergarten gegangen. Endlich einmal konnte Käthe für sich in Anspruch nehmen, bei etwas die Erste zu sein. Aber sie stand noch so sehr im Zentrum ihres eigenen Universums, dass die Erkenntnis, nur eins von dreißig oder mehr Kindern und weder für die anderen Kinder noch für die Kindergärtnerinnen etwas Besonderes zu sein, sie wie ein Schock traf. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Sie fing an, den Kindergarten zu hassen, und wollte lieber zu Hause bleiben.

Ihre Mutter redete ihr gut zu. Käthe hätte zwar nie zugegeben, dass ihre Mutter in allem, was sie betraf, recht hatte und recht behielt, aber tatsächlich gewöhnte sie sich dann an den Kindergarten, es machte ihr dort allmählich sogar Spaß. Sie gehörte langsam richtig dazu. Sie sicherte sich einen Ersatz für Lise, eine beste Freundin. Zu einer der Kindergärtnerinnen, einer mopsgesichtigen, schlaksigen jungen Frau, entwickelte sie eine kindliche Zuneigung und war – ob nun zu Recht oder zu Unrecht – der Überzeugung, ihr Liebling zu sein.

Käthe wurde natürlich immer als Erste ins Bett gesteckt. Sie sollte eigentlich, wenn Lise zu Bett ging, schon schlafen; und sie sollten beide schlafen, wenn Anne kam. Obwohl Käthe nun zum Kindergarten ging, war sie abends aber keineswegs müder, sondern noch länger wach, weil sie nun über so vieles nachdenken musste.

Eines Abends, als Anne entdeckte, dass Käthe noch wach war, erkundigte sie sich, wie es denn im Kindergarten so sei. Käthe überlegte: Damit Anne weiter zuhörte, sollte sie die Ereignisse vielleicht etwas interessanter machen, als sie in Wirklichkeit waren. An dem Morgen hatte es eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Bärbel, der Kindergärtnerin, die sie so sehr liebte, und einer ihrer Kolleginnen namens Hilde gegeben. Käthe dramatisierte den Streit und machte einen riesigen Krach daraus, der darin gipfelte, dass Bärbel Hilde fürchterlich zusammenstauchte. Plötzlich aber tat es Käthe, die sich ganz mit Bärbel identifizierte, leid, dass sie sie in eine Rolle manövriert hatte, die der von Anne sehr ähnlich war. »Nein, nein«, unterbrach sie sich, »ich muss noch mal von vorne anfangen, andersrum ist es besser.«

Während sie sich etwas überlegte, fragte Anne: »Heißt das, du hast dir das alles nur ausgedacht?« Im Ton ihrer Stimme lag ein solches Erstaunen, so viel Anerkennung, dass Käthe von diesem Augenblick an ihr ganzes Leben lang vom Geschichtenerzählen nicht mehr loskam.

ZWEI

Die Mädchen kannten nur Selmas Eltern als Oma und Opa. Pauls Mutter war vor Annes Geburt gestorben, und Anne war nach ihr benannt worden. Als die Familie zum ersten Mal in Scharbeutz Ferien machte, muss auch Pauls Vater schon tot gewesen sein, sonst hätten sie ihn sicher auf seinem Gut nordöstlich von Berlin besucht, wo er Pferde züchtete. Urahnen der Löwenthals hatte es in Eberswalde schon zur Zeit der Pest gegeben; sie müssen schon damals so weit assimiliert gewesen sein, dass sie nicht vertrieben wurden.

Adolf Schönfeld war ein kleiner, schlanker Mann; er trug ein goldenes Pincenez und hatte, als er Großvater wurde, bereits eine Vollglatze. Er sprach eindringlich, aber ohne Anmaßung und verfügte über so viel Wissen und Autorität, dass er zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde gewählt wurde, obwohl er nicht aus Bielefeld stammte; seine Familie war, als Selma zwei Jahre alt war, aus Aschaffenburg zugezogen.

Gemessen an den ortsüblichen Vorstellungen, war er orthodoxer Jude. Er setzte sich nicht an den Esstisch seiner Tochter, seit Paul, der Atheist war, seine Frau von der koscheren Küche abgebracht hatte. Aber solange ihr Vater noch lebte, zündete Selma an jedem Freitagabend die Kerzen an. Er sorgte auch dafür, dass seine Enkelinnen alle Regeln eines traditionsbewussten jüdischen Hauses kannten und das Hebräische ihren Ohren vertraut klang. Er nahm sie mit in die Synagoge, als Erste Anne, kaum dass sie groß genug war, um allein bei den anderen Mädchen zu bleiben. Die Gemeinde war zwar so liberal, dass sie eine Orgel angeschafft hatte, aber Männer und Frauen, Jungen und Mädchen saßen getrennt. Lise, von der man wusste, dass sie artig sein würde, durfte mitkommen, als sie noch jünger war, und Käthe war sogar noch ein bisschen kleiner, denn die beiden Schwestern konnten ja auf sie aufpassen.

Der Opa unterwies seine Enkelinnen, indem er ihnen Geschichten erzählte, hauptsächlich von den Helden aus alter Zeit. Von Judas Makkabäus und Bar Kochba sprach er zum Beispiel, als ob er sie selbst gekannt hätte und als ob es keinen Unterschied gäbe zwischen ihnen und dem legendären Siegfried oder dem historischen Friedrich, die den Kindern aus ihrem Alltag, und sei es nur durch Straßennamen, vertraut waren. Der Judaismus, den er lehrte, war eine Festung, und innerhalb ihrer Mauern zu leben war ein Privileg. Dass es eine Zeit gab, in der Käthe das anders sah, muss man ihrer Natur zuschreiben: Alles, was innerhalb ihrer Reichweite lag, hielt sie erst mal für nicht begehrenswert.

Die Inflation hatte ihn, wenn man in Betracht zog, wie reich er vorher gewesen war, nur relativ arm gemacht, das sah er genauso wie seine Familie. Er blieb Verkaufsdirektor des Zementwerkes, das ihm vorher selbst gehört hatte; er fuhr weiter in einer Limousine mit Chauffeur herum, und das zu einer Zeit, als die Leute noch stehen blieben, wenn ein Auto vorbeikam. Sein Haus hatte er verkaufen müssen. Das Haus, das er in Brackwede gemietet hatte, lag oberhalb des Dorfes und stand an einer Privatstraße inmitten einer Reihe von Doppelhäusern mit großen Gärten. Es hatte Zentralheizung und Doppelfenster und große Schiebetüren zwischen Empfangsräumen, die so groß waren, dass sie allen jüdischen Honoratioren der Stadt Platz boten, als er sie eingeladen hatte, mit ihm zusammen Gott für seine glücklich überstandene Magenkrebsoperation zu danken.

Ihre Oma starb zuerst, damals war Käthe sieben Jahre alt, und sie starb unter mysteriösen Umständen. Vielleicht war die Klinik, in die sie eingeliefert worden war, ein Nervensanatorium. Vielleicht stimmte, was Käthe viele Jahre später erzählt bekam, dass sie nämlich aus dem Fenster gesprungen und so zu Tode gekommen sei.

Ihr Opa kam spät am Nachmittag mit der Nachricht in die Rolandstraße. Alle waren zu Hause. Sogar Anne musste ihn in Ruhe lassen und ins Kinderzimmer gehen. Aber sie war sein Liebling, und so machte er sich schon bald auf die Suche nach ihr. Der Anblick der drei Kleinen ließ ihn vor Kummer aufschluchzen. Er setzte sich auf einen der niedrigen Kinderzimmerstühle, bedeckte sein Gesicht mit den Händen und konnte nicht aufhören, Laute von sich zu geben, die sich anhörten, als würde er lachen. Seine Enkelinnen standen vor ihm in einer Reihe, und ihre Reaktionen waren nicht allein auf ihr Alter zurückzuführen: Käthe zog sich ratlos in sich zurück, Lise empfand ein bedrückendes Mitleid, Anne dachte, wenn das Leben so grausam ist, wird es auch zu mir grausam sein.

Für ihren Opa zogen sie nach Brackwede, in ein Haus zwei Häuser neben seinem, das zufällig gerade frei wurde. Das war im Sommer 1930, als Bielefeld seine erste antisemitische Zeitung herausbrachte.

Anne bekam jetzt ein eigenes Zimmer, womit ihre Unabhängigkeit von den anderen beiden noch unterstrichen wurde, die ohne ausdrückliche Erlaubnis keinen Fuß in diesen Raum setzen durften. Lise und Käthe teilten sich weiterhin ein Zimmer und hätten es gar nicht anders gewollt: Am liebsten sahen sie sich als unzertrennliche Zwillinge. Manchmal fragten sie Anne, ob sie nicht mit ihnen spielen wolle. So auch an jenem ersten Morgen in dem neuen Haus; bei Tagesanbruch standen sie auf, um auf Entdeckungstour zu gehen, denn sie waren am Abend davor im Dunkeln angekommen. Unternehmungen mit Anne zusammen waren königliche Sondervergnügen.

Der Garten lag vor dem Haus. Er war länger, als er breit war, und leicht abschüssig; es hatte ihn schon so lange niemand mehr gepflegt, dass der Rasen eher einer völlig verunkrauteten Wiese ähnelte. Ein Dickicht von Sträuchern begrenzte ihn an den Seiten. Hinter dem Haus lag ein von einer Backsteinmauer umsäumter Hof. Jenseits der Mauer, etwas weiter oben, sah man noch einige Häuser und Gärten; dahinter erstreckte sich ein richtiger Wald. Die drei Stadtkinder fühlten sich wie ins Märchenland versetzt.

Immer wenn Anne mitmachte, war es selbstverständlich, dass sie das Kommando übernahm. Nach dem, was an diesem Morgen passierte, mussten sich von da an die Schwestern einer Musterung unterziehen, ehe Anne zustimmte, etwas mit den beiden gemeinsam zu unternehmen. Sie war damals neun Jahre alt und hatte sich fix und fertig angezogen – anders hätte sie sich überhaupt nicht sehen lassen. Lise und Käthe konnten ihre Zöpfe noch nicht selber flechten, und sie hatten sich auch keine Mühe gegeben, das Haar wenigstens zu kämmen oder alle Knöpfe zuzumachen. Als ihre Mutter sie im Garten herumtollen hörte, rief sie die Mädchen zurück ins Haus, es war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen das Verständnis für ihre Töchter aufhörte.

»Was sollen die Nachbarn von uns denken!«, schimpfte sie.

»Das kommt davon, wenn man sich mit euch einlässt«, sagte Anne. Lise war auf ihre beiden Schwestern stolz; Käthe war nur auf Anne stolz; Anne war meistens auf keine von beiden stolz.

Sie gingen alle drei in die Dorfschule. Käthe war in der ersten Klasse, aber da sie dabei zugehört hatte, wie Anne und Lise aus der gleichen Fibel lesen gelernt hatten, konnte sie, als sie eingeschult wurde, schon alles auswendig; das nahm ihr jeden Ansporn, dem Unterricht zu folgen. Eines Tages wurde sie aufgerufen, als sie wieder einmal träumte, und wusste nicht, wo sie anfangen sollte, obwohl ihre Nachbarin ihr die Seite zeigte, denn sie konnte den Text nicht mit den Bildern in ihrem Kopf in Einklang bringen. An diesem Tag wartete Anne nach der Schule auf sie. Normalerweise wartete Anne nicht auf ihre Schwestern, und wenn sie sie zufällig traf, nahm sie sie nicht zur Kenntnis – es konnte ja sein, dass andere, mit denen sie gerne zusammen gehen wollte, etwas gegen die beiden hätten, wenn auch nur, weil sie jünger waren.

Sie sagte zu Käthe: »Dein Lehrer hat gesagt, du bist eine Niete. Was glaubst du, wie ich mich da gefühlt habe?«

Käthe legte sich also ins Zeug, nur um Anne nicht zu blamieren, bis sie, genauso wie Anne, Klassenbeste war. Im darauffolgenden Jahr stellte sie nach einer Mathematikarbeit fest, dass sie nicht die Einzige war, die alle Aufgaben richtig gelöst hatte: Auch ein schäbig gekleideter, dunkelhäutiger Junge, der viel zu verlottert herumlief, um von ihr bis dahin beachtet zu werden, hatte null Fehler. Er hatte braunes, krauses Haar und schelmische braune Augen. Er hieß Günther. Nach der Stunde rempelte er sie in der Klassentür an und grinste. Nach Schulschluss stand er draußen und wartete auf sie. »Ich hab eine Elster, der ich das Sprechen beigebracht hab«, sagte er. »Wenn du willst, zeig ich sie dir.«

In ihrer Begeisterung dachte sie überhaupt nicht mehr an Lise, die die Aufgabe übernommen hatte, sie sicher über die Hauptstraße zu bringen.

Günther lebte auf einem Bauernhof, der wahrscheinlich gar nicht so heruntergekommen war, wie Käthe erst meinte, aber sie sah ihn mit den Augen ihrer Mutter und hatte den Eindruck, als müsste der Hof so wie dieser Junge mal gründlich geschrubbt und geputzt werden. Die Elster konnte nicht wirklich sprechen und saß in einem behelfsmäßigen Käfig. Aber Günther hatte auch Kaninchen – jedenfalls behauptete er, es wären seine, und Käthe wollte nicht in Zweifel ziehen, was er sagte, dazu mochte sie ihn zu gern. Er gefiel ihr weit besser, als er ihrer Mutter gefallen hätte, wobei es eigentlich nicht um ihn ging, sondern um sie selbst: Er war der Beweis für ihre Autonomie. Sie mochte ihn so gern, dass sie bei ihm bleiben wollte.

Die Kaninchen waren weiß und hatten rosa Augen. Sie durfte sie streicheln; er hob eins hoch und legte es ihr in die Arme. Sie hatte noch nie das Fell von einem lebenden Tier berührt, hatte gedacht, es würde so fest sitzen wie bei Spielzeugtieren, und als sie fühlte, wie es sich lose über die Knochen hin und her bewegte, war sie völlig fassungslos, nicht weil sie sich ihrer eigenen Unwissenheit schämte, sondern aus Erstaunen über dieses Wunder der Natur.

Nur weil sie Pipi machen musste – und man ihr diesbezüglich Hemmungen anerzogen hatte –, lief sie schließlich nach Hause, wo es großen Ärger gab, denn Lise war, weil sie sie nach der Schule nicht hatte finden können, bleich und vor Angst zitternd heimgekommen.

Käthe hatte keine Geheimnisse vor Lise, und Lise hatte keine Geheimnisse vor ihrer Mutter. Was Käthe erst an diesem Tag klar wurde – davor hatte sie immer gedacht, ihre Mutter wäre allwissend. So etwas wie eine emotionale Nabelschnur verband sie mit Lise, bis zu dem Augenblick, wo sie als Teenager voneinander getrennt wurden. Käthe musste ihr weiter alles erzählen, aber von da an zwang sie Lise oft, zu versprechen, dieses oder jenes vor ihrer Mutter geheim zu halten. Sie dachte nicht daran, in was für ein Dilemma sie Lise damit brachte. Es wirkte so, als hätte sie schon begriffen – was sie aber gar nicht tat –, dass Lise sich nie dagegen wehren würde, ihretwegen leiden zu müssen, im Gegenteil: Lise genoss dieses Leiden, weil sie sich immer wieder beweisen musste, dass sie ihre kleine Schwester mehr liebte als sich selbst.

Selma verbot ihr, sich mit Günther anzufreunden. Sie dürfe nicht allein mit kleinen Jungen weggehen, besonders nicht mit »so einem Jungen«. Diese Bezeichnung für Günther war das Einzige, was sie von alledem verstand.

Trotz oder gerade wegen dieser Erfahrung suchte sie sich ein schäbig gekleidetes dunkelhäutiges Mädchen aus und lud es zu sich ein, als Selma nicht zu Hause war. Sie überhäufte ihre neue Freundin mit Spielsachen und gab ihr auch für ihre Brüder und Schwestern etwas mit. Die Mutter des Mädchens erkundigte sich daraufhin, ob ihre Tochter das alles wirklich behalten darf. Käthe hatte ihre Großzügigkeit inzwischen bereut: Einige der Sachen hatte sich das Mädchen selbst ausgesucht, und Käthe hatte nicht gewusst, wie sie sie davon abbringen sollte, was sie nun zu erklären versuchte. Um ihr einen Denkzettel zu verpassen, sagte Selma: »Du kannst die Spielsachen nicht zurückverlangen.«

Noch zerlumpter und dunkelhäutiger waren die Romakinder, die jeden Sommer zur Kirmes kamen. Sie blieben so lange, dass sie in die Schule gehen mussten. Üblicherweise wurden sie in die unteren Klassen gesteckt, Käthe war sich aber darüber im Klaren, dass das nicht unbedingt hieß, dass sie dümmer waren. Sie hatten sehr wenig Unterricht bekommen, wussten aber trotzdem mehr als Käthe. Sie fand sie romantisch und wünschte sich, so leben zu können wie sie; sie erzählte sich selbst Geschichten, in denen sie mit ihnen weglief.

Ein Junge von ihnen überreichte ihr bei einem Schulausflug durch die Felder eine Kornblume und sagte dazu: »So blau wie deine Augen.« Sie selbst hatte sich immer eingebildet, ihre Augen wären so grün wie die einer Katze. In Wirklichkeit waren sie grau.

Ein ganzes Jahr lang wartete sie voller Spannung darauf, dass er zurückkommt. Bei seiner Rückkehr hätte sie ihn gar nicht wiedererkannt, und doch schlich sie immer um die grellbunten Wohnwagen herum, denn das geheimnisvolle Leben der Roma beschäftigte sie mehr als alles andere auf der Kirmes.

An einem Sonntagnachmittag saßen alle drei Mädchen im Wohnzimmer. Ihre Eltern schliefen, die Mutter in der oberen Etage und der Vater nebenan, weshalb sie besonders still sein sollten. Die beiden Dienstboten hatten Ausgang und besuchten Verwandte oder Freunde.

Es muss Winter gewesen sein, denn es wurde schon dunkel und ihr Vater schlief immer noch. Ihre Mutter war aufgestanden und nahm ein Bad, sie konnten das Wasser laufen hören. Sie konnten es lange laufen hören, es lief immer weiter und weiter.

Lise und Käthe schnitten Kleider für ihre Papierankleidepuppen aus. Plötzlich hielten sie inne und machten Anne auf das Geräusch aufmerksam. Wenn Anne las, hätte das Haus über ihrem Kopf abbrennen können. Ohne aufzusehen, sagte sie: »Vielleicht regnet es.« Käthe ging zum Fenster und überzeugte sich, dass das nicht der Fall war. »Es kann gar nicht so lange laufen, wie ihr meint«, sagte Anne. »Wenn die Badewanne überlaufen würde, würde das Wasser durch die Decke kommen.« Sie guckten alle nach oben; nichts war zu sehen. »Macht das Licht an«, befahl sie ihnen, und sie rannten beide zum Schalter. Wenn Anne sie um einen Gefallen bat, fühlten sie sich geehrt.

Anne schaute wieder in ihr Buch, aber sie horchte und las nicht. Nach einer gewissen Zeit, die wahrscheinlich gar nicht so lang war, wie sie ihnen vorkam, sagte sie: »Einer von uns muss raufgehen und nachgucken.« Alles, was jede von ihnen tun konnte, aber keine tun mochte, wurde von Lise erledigt. Blass und zitternd ging sie nach oben.

»Mutti hört nicht«, berichtete sie. Ob sie denn wirklich ordentlich angeklopft hätte, fragte Anne. Ob das Wasser unter der Tür hervorkäme – ob sie auch nachgeguckt hätte? Ja, hatte sie, und es war nichts zu sehen.

Sie hatten gehofft, ihr Vater würde wach werden oder dass ihn die Wassergeräusche wecken würden. Sie warteten weiter, bis das Warten schlimmer war als die Aussicht, ihn wecken zu müssen. Käthe meldete sich freiwillig dafür, das zu übernehmen, gab aber den anderen beiden recht, die meinten, dass er sie wahrscheinlich nicht ernst nehmen würde. Anne befand, es wäre am besten, wenn sie zu ihm gehen würde – wahrscheinlich würde er dann aber annehmen, dass sie ihn nur weckt, weil sie selbst etwas von ihm will, und wütend werden (Paul geriet schnell in Wut und war dann nur schwer zu beruhigen). Nur wenn Lise ihn wecken würde, würde er sofort wissen, dass kein Scherz und kein egoistischer Grund dahinterstecken. »Sag ihm, dass ich gesagt habe, du sollst ihn wecken«, gab Anne ihr mit auf den Weg.

Als sie zurückkam, hörten sie ihn die Treppe hinaufspringen. Selma hatte sich eingeschlossen; sie hörten, wie er mit der Faust gegen die Tür hämmerte, hörten sein Rufen und Bitten. Später wurde ihnen erzählt, dass er die Tür aufgebrochen hatte; erst im Nachhinein konnte Käthe das mit dem Lärm, den sie gehört hatte, in Einklang bringen. Sie waren so erzogen, dass sie gar nicht auf die Idee kamen, hinaufzugehen und zu gucken. Sie blieben, wo sie waren, und machten vermutlich mit dem weiter, was sie gerade getan hatten, als das Wassergeräusch sie unterbrochen hatte.

Nach einer Weile rief der Vater sie nach oben. »Mutti ist ohnmächtig geworden, sie lag auf dem Fußboden, als ich sie gefunden habe«, sagte er. Sie hatte ihre Töchter sehen wollen, sie sollten sich aber anständig benehmen. Benahmen sie sich in seiner Gegenwart etwa je anders als anständig? Er hatte nichts besonders Einschüchterndes an sich, aber damals war er für sie noch fast ein Fremder, und sie hatten Respekt vor ihm.

Ihre Mutter lag flach auf dem Rücken, ohne ein Kissen unter dem Kopf, sogar ihre Lippen waren weiß. Sie streckte ihnen den Arm entgegen, die Hand hing kraftlos herab. Sie sah eine nach der anderen an, als ob sie sie zählte, und dann schloss sie die Augen. Sie waren voller Tränen, die die Lider nun herauspressten.

Nicht einmal Anne durfte allein in den Wald gehen, was sie im Übrigen ohnehin nicht gewollt hätte, da sie sich mehr für Beschäftigungen interessierte, denen man im Sitzen nachgehen konnte: vor allem Lesen und Schachspielen mit ihrem Opa.

Im ersten Jahr in Brackwede hatten sie noch ein Kindermädchen, Liesbeth, die schon in der Rolandstraße bei ihnen gewesen war. Sie war noch keine zwanzig und hatte eher etwas von einer älteren Cousine als von einer Hausangestellten; an allem, was das Dasein der Mädchen betraf, nahm sie Anteil, wobei umgekehrt die Mädchen über ihr Leben kaum etwas wussten. An ihren freien Abenden löste sie ihr dunkelblondes Haar und ging zu irgendwelchen Aktivitäten, die mit Jesus zu tun hatten. Liesbeth war Lutheranerin, und was ihren Glauben betraf, war sie sehr viel zurückhaltender als das katholische Hausmädchen, das bei der Rückkehr von der Sonntagsschule farbenprächtige Bildkärtchen herumgezeigt hatte, die aufgrund der Goldverzierung etwas Überirdisches hatten, aber wahre Geschichten illustrierten. Jedenfalls hatte sie das behauptet, und Lise und Käthe waren in einem Entwicklungsstadium, in dem sie alles glaubten, was Erwachsene sagten. Sie hatten sich die Bilder des gekreuzigten Mannes angesehen und waren überzeugt, dass das Leid, das ihm zugefügt worden war, schrecklicher und schwerwiegender war als alles Leid der Welt und dass auch sie in irgendeiner Weise dafür verantwortlich wären.

Der Gott ihres Opas war zu Ehrfurcht gebietend, als dass man ihn um triviale Dinge bitten konnte, und nach dem, was ihr Opa aus der jüdischen Geschichte erzählt hatte, war alles, worum sie möglicherweise hätten bitten wollen, trivial. Sie beteten tatsächlich nur, wenn sie in die Synagoge gingen, und dann bedienten sie sich der festgelegten hebräischen Gebete, ohne zu verstehen, was sie im Einzelnen besagten, nur das Hauptanliegen war ihnen klar: Sie priesen Gott für die Erschaffung der Welt und stimmten ihm zu, dass sie so, wie sie war, gut war.

»Ich bin da anderer Meinung«, sagte Anne und fragte, womit sie ihre Kritik auf die Verständnisebene ihrer Schwestern brachte: »Ist es denn zum Beispiel gut, dass Mutti Krampfadern hat?« Lise, die einmal ihrer besten Puppe bei dem Versuch, ihre Hände zum Beten zusammenzubringen, die Arme ausgerenkt hatte, versuchte, mit ihrer Schwester zu diskutieren. Aber Anne war rhetorisch selbst den Erwachsenen überlegen. Wenn Gott sich nicht um jedes Detail kümmerte, bedeutete das, dass er nicht überall sein und alles wissen konnte. Und wenn Leute, die das trotzdem behaupteten, also nicht recht hatten, dann wollte sie wissen, in welchen Punkten sie sonst noch irrten, ehe sie irgendetwas von dem, was sie sagten, glauben würde.

Käthe konnte von nichts genug kriegen, vielleicht wollte sie damit ihre Körpergröße kompensieren. Wenn es gut war, an Gott zu glauben, so dachte sie, konnte es doch nur noch besser sein, auch an seinen Sohn zu glauben. Es schien ihr einleuchtend: Die, die das taten, kamen, anstatt für immer tot zu sein, in den Himmel, und bis dahin hatten sie den sanftmütigen Jesus zum Freund, hatten teil am Christkind, und wenn sie nur ein klein wenig weitergingen, konnten sie sogar die Jungfrau Maria anrufen und die Vergebung all ihrer Sünden erlangen. Sie konnten in der Schule bei den Kirchenliedern mitsingen und am Religionsunterricht teilnehmen – beides Dinge, die für sie den Reiz des Verbotenen hatten.

Schon bevor Hitler an die Macht kam, sehnte sie sich danach, zur privilegierten Mehrheit zu gehören.

Der Unterricht fing um acht Uhr an und ging bis ein Uhr. Am Mittwochnachmittag fand im Dorf eine Bibelstunde statt. Sie wurde von Schwestern eines protestantischen Ordens abgehalten, die eine ähnliche Tracht trugen wie Nonnen. Da Käthe sich mit einem Mädchen angefreundet hatte, das an diesen Bibelstunden teilnahm, begleitete sie sie dorthin und fragte auf der Türschwelle, ob sie mit hereinkommen dürfe. Der Raum wurde morgens für eine Kindergartengruppe genutzt; die Tische und Stühle waren niedrig, die frommen Bilder an den Wänden waren für Kleinkinder gedacht. Käthe fand das wunderbar, genauso wie sie für ihr Leben gern Babybrei aß, wenn sie krank war.