2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

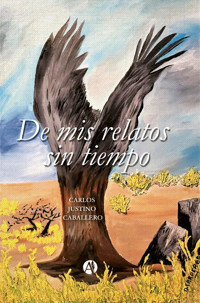

EL TRONCO ALADO A veces los sucesos de la vida escapan al tiempo. Crecen árboles, con alas benditas supliendo al glauco de las copas. Y se adueñan de vivencias que, por ser universales, se van de ese tiempo alzando vuelo y en su realismo se subliman.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 125

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Caballero, Carlos Justino

De mis relatos sin tiempo / Carlos Justino Caballero. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-761-751-1

1. Relatos. I. Título.

CDD A863

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: [email protected]

Imagen de portada: Diana María Carreras

Diseño de portada: Justo Echeverría

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

El recuerdo del clarín

Recuerdo aquel clarín quebrando el aire

donde dolía la muerte.

Un clarín, y sólo su sonido, en esa quietud

sin tañidos de campanas; yo de pie

era una estatua inmóvil

con el alma partida, apoyada en el capullo

de la rosa.

Fue corto el estridor, pero serán eternos

sus ecos repercutiendo en mi ser

donde dejó ese día como ofrenda

un recuerdo de bronce.

Carlos Justino Caballero

A Juan Manuel Delgado, María Tatiana Cámpora,

Diego Martín Filippi, Juan Cruz Carot y Natalia Cerezuela,

también mis hijos…

Mi gratitud a Diana María Carreras que ilustra la tapa.

Apostilla

Periódicamente enviaba a mis hijos relatos de mis vivencias, escritos en mis momentos de ocio. En muchas de estas narraciones ellos estaban incluidos.

Y advirtiendo que les gustaban, especialmente aquellos donde se veían protagonistas y al ver la forma en que apreciaban las épocas que me rondaban en tiempos de inexistencia para ellos, los fui juntando.

Son relatos de cosas simples, comunes, universales y por ende que a muchos les sucedieron cosas parecidas. Algunos pasaron hace más de setenta años y otros, más recientes, que tienen frescos en sus memorias. Podrán leer en ellos algunas imágenes vívidas en las que el abuelo Toto y la Mamama cobran vida y advertir también los cambios que en el tiempo sufrieron parajes que hoy disfrutan.

La mayor parte son anécdotas divertidas, con las cuales vivieron gratos momentos, como fueron gratos para mí los momentos de escribirlas, sacando de mi alma sentimientos y recuerdos.

Y así, convencido de que servirían para atesorar nuestras propias historias, decidí guardar estos relatos en un libro.

Queda ahora por ver si estos “relatos sin tiempo” llegarán a corazones un poco más alejados, y si alcanzarán a tocarlos… ¡ya me enteraré!

Carlos Justino Caballero

Antaño

Eran tiempos normales vistos con criterios de la época. Sin ventilador en el verano y sólo una pequeña estufa de velas a querosene en la planta alta y un hogar abajo, que prendíamos esporádicamente con yuyos de los baldíos y que apenas entibiaban ambientes relativamente grandes.

No recuerdo haber pasado calor ni frío en mi niñez ni juventud, pero desde mi confort actual en que acondicionadores de aire dispensan a mis años una comodidad desconocida entonces, no puedo menos que pensar en mi padre, ya con su enfermedad a cuestas soportando esos extremos climáticos vividos en la casa blanca con jardín.

También se consideraban normales en ese entonces, cosas que hoy resultan sorprendentes: jugábamos en la calle, que era de tierra a pesar de estar a sólo diez cuadras del centro, con una libertad infinita y sin riesgos de ninguna naturaleza no obstante estar rodeados de villas de emergencia donde sobraba la pobreza, pero donde nunca faltaba dignidad. No había sombras, todo era albor.

Yo no sabía lo que era caminar y todo lo hacía corriendo, con inexplicable apuro y con energías que a borbotones derrochaban mi cuerpo y mi alma. Nada electrónico existía en ese entonces y nuestra diversión, además de Sandokán cuando estábamos en casa, se apoyaba en nuestros propios barriletes, las bolitas de arcilla, trompos de piolín y la pelota en los baldíos que sobraban en el barrio. Plenitud de vida que ignoraba cuan dura podría ponerse en el futuro y con un concepto de muerte irreal y lejano.

El tiempo, y su evolución en un progreso avasallante, hace que se dificulte entender mis palabras sobre el antaño. Pero puedo asegurarles que aun sin cosas que parecen hoy indispensables, era mejor vida y sin los daños colaterales que se advierten.

Y siguiendo protocolos de esa vida, mientras más viejo me pongo mejores son mis recuerdos lejanos, aunque me olvide por lo que acabo de entrar a la cocina.

Hoy son risas lo que ayer incordios

Hoy llegan a mi memoria anécdotas que me sacan sonrisas, pero que antaño eran momentos bastantes difíciles para la vida de un niño.

Las costumbres han cambiado y en la ciudad de mis veranos no teníamos privilegios de los mayores, por ejemplo, a la hora de comer. Eran creencias de entonces, que los más chicos no apreciábamos la buena comida y nos daban de comer no sólo antes que ellos y en un lugar distinto, entendible porque solíamos ser molestos, sino que las comidas eran diferentes y sosas. Al lugar lo recuerdo como una despensa pequeña con una mínima ventana con barrotes y la comida era, generalmente, fideos con manteca que llegaban a hartarnos por lo recurrentes. ¡Y había que comer todo!

Nosotros teníamos un recurso para zafar de este sacrificio: el Dondín. Era un pequeño terrier ratonero blanco con manchas negras, o al revés, que hacía compañía a mi abuelo sobre todo en invierno cuando vivía solo. Y cuando no queríamos comer más, lo llamábamos lo más discretamente posible: “¡Dondín, Dondín, Dondín!”. No tardaba en llegar y entonces tirábamos la comida al suelo y la devoraba con voracidad hasta no dejar nada.

Pero hubo de suceder un día que tras insistentes llamados, el perro no apareció. Los horribles fideos además se habían enfriado y teníamos que buscar una solución. Nos miramos entre todos y todos miramos al unísono a la pequeña ventana enrejada, bastante alta y que no permitía a nuestras alturas mirar al exterior. Y allá fueron los fideos a través de la ventana.

Cuando pensábamos que todo había terminado, escuchamos el grito aterrador: “¡Carlos Justino...!” “¡Gustavo José…!”. Mi hermano y yo nos quedamos paralizados. Algo grave había sucedido. “Vengan para acá”, se volvió a oír la voz de la tía Lala. Corrimos hasta el zaguán y vimos la puerta de calle abierta, como era costumbre, y en la vereda un criollo con sombrero de ala negro del que colgaban fideos por todas partes. Puedo asegurar que la memoria, siempre bondadosa, se acaba en ese instante y no recuerdo las consecuencias. Pero sí estoy seguro que nunca más hubo fideos voladores tras la ventana.

Otra tradición de los mayores que recuerdo en tonos negros, era la costumbre de mi abuelo de los días miércoles. Había en el fondo del jardín una pequeña pileta de riego que no medía más de dos por dos metros y un poco más de un metro de profundidad, pero para nuestros juegos en el agua era una enorme pileta de natación. Realmente nos divertíamos una enormidad en ella casi todos los días. Pero los miércoles eran oscuros en mi recuerdo: mi abuelo con una bata de toalla bordó se dirigía lentamente hacia la pileta con un jabón en la mano, a paso lento sobre sus ojotas y nada más sobre su cuerpo. Prohibido estaba acercarse, además, por eso de sus desnudeces. La gravedad del tema radicaba en que quedaba arruinada el agua por el jabón por lo que de inmediato le daba salida para el riego de la quinta. Y para llenarla sólo existía una canilla de media pulgada que demoraba casi dos días en cumplir su cometido. Dos días sin jugar en el agua era demasiado tiempo en nuestro tierno sentir.

Recuerdo que cuando llovía lo tomábamos con alegría ya que era una dulce venganza con el abuelo y, además, la lluvia siempre traía una clase especial de esparcimiento. No sé por qué, el abuelo no usaba la bañadera como todos y nos arruinaba la diversión.

También debo recordar como incordio y que hoy son sonrisas, las eternas siestas en la casona que debíamos pasar en absoluto silencio en las habitaciones. El pretexto se relacionaba con el hecho de posibles enfermedades después de comer… que era mucho el calor a esa hora… que… la verdad era una sola: los mayores debían dormir la siesta hasta las tres y media y no había otras razones valederas para nuestro entender.

Realmente el tiempo se detenía y actuaba como vil verdugo capaz de todos los tormentos. ¿Por qué no se movían las agujas de los relojes? ¿Por qué una ráfaga de dulce sueño no acortaba el sufrimiento? Pero como todas las cosas también ese lapso terminaba y corriendo con todas nuestras fuerzas íbamos al chapuzón cuando la puerta se abría. Y allí, en ese minúsculo espacio con agua éramos felices.

Como algo muy esporádico y que siempre fue sonrisas sin pasar por los incordios, eran esas idas a “las tres cascadas”, un pequeño río o arroyo pasando Ascochinga donde hacíamos un pícnic con la multitud de familia que éramos.

Éramos en realidad una nota ingrata. Arriba del camión del tío Tino, nos amontonábamos ocupando todos sus espacios, incluida esa caja de madera que iba sobre la cabina, donde a mí me gustaba ir bebiendo todo el viento. Una enorme cantidad de reposeras y canastas con comidas y bebidas no dejaban casi espacio para moverse en él. Parecía un campamento gitano.

El lugar era muy lindo con el arroyo caudaloso que caía en tres pequeñas cascadas y a las que utilizábamos para nuestros juegos. En realidad, teníamos que compartir el lugar con muchos turistas que llegaban, aun en esa época, atraídos por la fama del lugar. Esto no era del todo agradable para los mayores, por cierto.

Y allí estábamos hasta la entrada del sol en una recreación que hoy en día no haría por nada en el mundo.

Mis hijos han tenido la suerte de no padecer esos incordios, simplemente porque las costumbres han cambiado. No comieron distinto ni en lugares separados, tuvieron río “propio” para sus juegos y somos mucho más tolerantes con las siestas.

Mi petizo overo

Mi abuelo, el Bibí, tenía un campo cerca de Jesús María. A unas cinco leguas estaba La Neja, donde criaba vacas “Shorthorn” que solía presentar en las ferias. De ese lugar sólo recuerdo el rancho para el peón y su familia, corrales, un molino de viento con un tanque australiano y las chacras de maíz o sorgo. También tenía algunos caballos de trabajo y unos pocos petizos.

Cuando cumplí diez años quiso hacerme un regalo.

Ese trece de enero, estaba yo jugando en la vereda como lo hacía frecuentemente, cuando vi llegar un sulki que traía a tiro un petizo. Un overo oscurito, bastante alto, fuerte de patas y de pecho musculoso, muy atento en su mirada y con las orejas erguidas. Era el Figurín.

Apareció mi abuelo y cuando me dijo que era mío no lo pude creer: un ¡caballo para mí solo!

Lo tomé del cabestro y lo llevé al corral que estaba al fondo de la quinta, detrás de un siempreverde y me quedé mirándolo y tocándolo un rato largo.

Ya había previsto mi abuelo una parva de alfalfa de donde yo sacaba para darle, lo que era también estupendo, sobre todo cuando se la daba directamente en la boca.

Pero pronto comenzarían las dificultades. Yo era bastante chico y tenía algunos miedos como para imponerle respeto al animal. Se fue haciendo mañero. Cuando quería ensillarlo ya me daba trabajo colocarle la cabezada y el freno, y cuando después de haberle puesto el mandil y la pequeña montura quería cincharlo trataba de morderme, habiendo llegado a pellizcarme con los dientes en más de una oportunidad.

Al principio me hacía de valor y conseguía mi objetivo de montarlo y salir al pueblo muy orgulloso. Las calles eran de tierra y casi no había tránsito, pero yo, y creo que mi abuelo tampoco, no había pensado que este petizo criado en medio del monte y sin contactos con la civilización tendría dificultades para adaptarse a ella. Así fue que la primera moto que pasó haciendo bastante ruido lo asustó, se paró en dos patas y el jinete fue a dar con su culo por el piso.

Lo llevé de nuevo al corral que allí era donde más lo disfrutaba. “Ya se le va a pasar”, me decía a mí mismo como una expresión de anhelo. Y le daba alfa y agua mientras lo acariciaba. Pasaba mucho tiempo en esto que realmente disfrutaba.

Pero todo seguía igual. Siempre con tarascones al querer ensillarlo y una vez me mordió marcándome el hombro con sus dientes. Y se seguía asustando con las motos y cada vez en dos patas volvía a dejarme de culo en el suelo. En realidad, yo era muy chico y no había tenido antes trato con los caballos: esa era la primera experiencia.

Y fui distanciando mis breves cabalgatas cada vez más porque no me resultaba grato ni ensillar y muchos menos caer tan seguido.

Por supuesto que mi abuelo lo notó y decidió volver al petizo a La Neja, no vaya ser que un día me golpeara en serio.

Y así fue que con tristeza un día lo vi partir a tiro tras un sulki, como lo había visto llegar ese trece de enero.

El panadero

¡”Panaderoooo”!, gritaba yo, ¡”Panaderoooo”! Y saltaba de la jardinera con la canasta de mimbre llena de pan, para entregarlo en las manos que lo esperaban ansiosas.

Es que cuando tenía unos doce años, época en que se hacía reparto de pan a domicilio en unas “jardineras cerradas” con dos ruedas enormes y tiradas por caballo, un hombre amigo de mi casa solía invitarme los sábados, en que yo no iba a la escuela, a que lo acompañe en los repartos.

Hoy no resulta entendible con los controles bromatológicos de rigor, que pudiese llevarse alimentos no envasados en esos carruajes expuestos entre otras cosas a las contaminaciones del sudor y heces de los animales. Si bien es cierto que estábamos acostumbrados, no sólo a los caballos sino a ver en las calles sus desechos por doquier, pues hasta los “Mateos” de alquiler eran tirados por caballos, no parecería lógico que no advirtiéramos la inconveniencia de mezclar pan con caballos. Pero así era.

Lo cierto es que para mí y mis doce años era una experiencia valiosa y que me divertía hacer de panadero. El Beto conocía el recorrido de memoria y todas y cada una de las casas de sus clientas que ya lo esperaban en horarios que se cumplían con bastante rigor.

El control de lo que vendía lo llevaba en una libretita muy arrugada en mi recuerdo y que le servía para cobrar mensualmente.

El pan no se pesaba. Se sobreentendía que a una varilla de pan correspondía un medio kilo y esa era la medida que se respetaba. Pero no todas las señoras lo aceptaban pasivamente.

He visto a una doña con los ruleros puestos hacer pantomimas porque a su parecer la varilla era un poco más corta que lo habitual y buscar entre otras la que a su entender pesaba el medio quilo acordado.