11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Haffmans & Tolkemitt

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

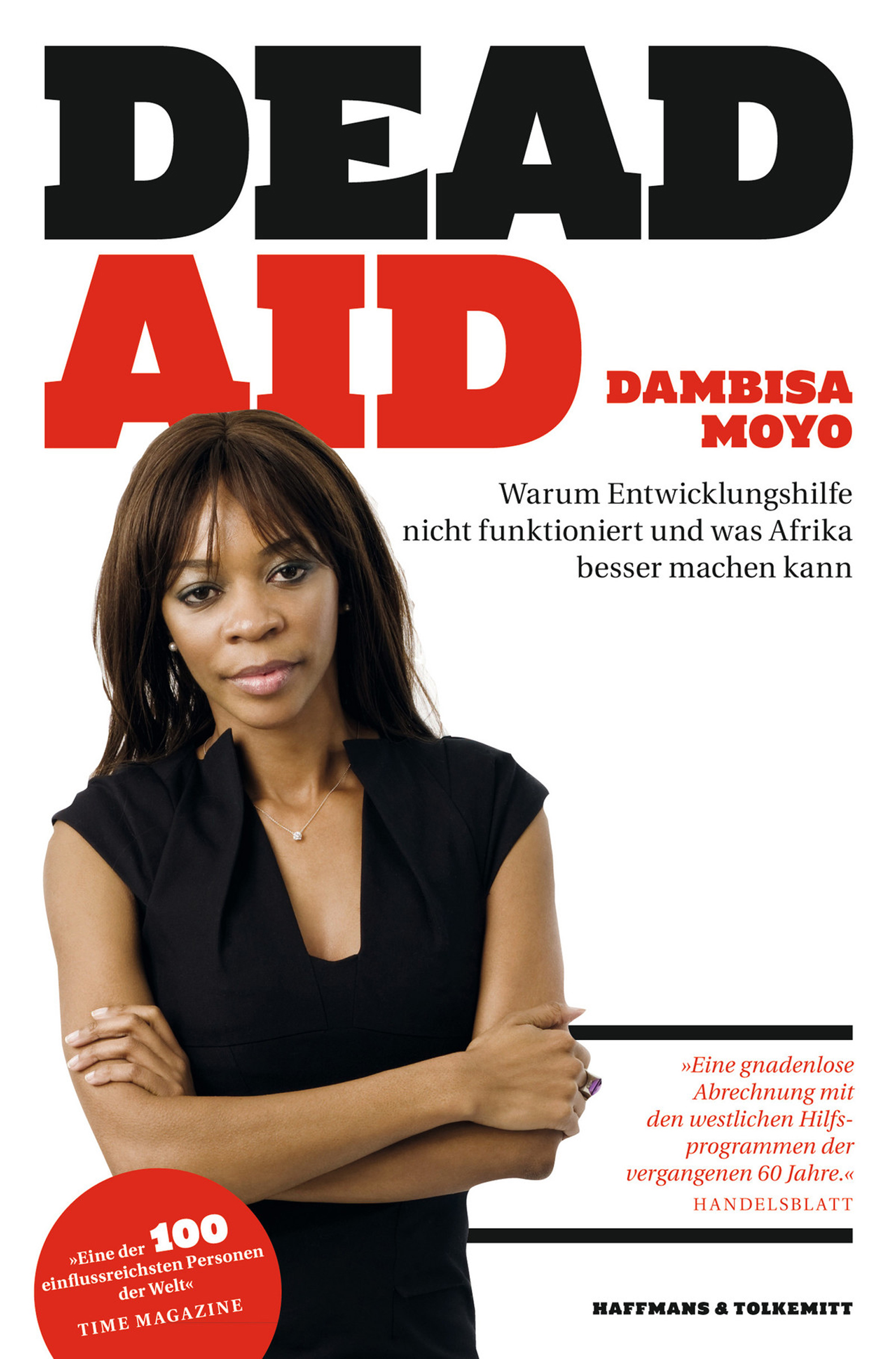

Afrika ist ein armer Kontinent. Ein Kontinent voller Hunger, blutiger Konflikte, gescheiterter Staaten, voller Korruption und Elend. Um zu helfen, adoptieren Prominente afrikanische Halbwaisen und flanieren durch Flüchtlingslager, laden die Gutmenschen unter den Popstars zu Benefiz-Konzerten, und westliche Staaten haben in den letzten 50 Jahren eine Billion Dollar an afrikanische Regierungen gezahlt. Aber trotz Jahrzehnten von billigen Darlehen, nicht rückzahlbaren Krediten, Schuldenerlassen, bilateraler und multilateraler Hilfe steht Afrika schlimmer da als je zuvor. Mit Dead Aid hat Dambisa Moyo ein provokatives Plädoyer gegen Entwicklungshilfe und für Afrika geschrieben. Knapp, faktenreich und zwingend legt sie ihre Argumente dar. Entwicklungshilfe, im Sinne von Geld-Transfers zwischen Regierungen, macht abhängig. Sie zementiert die bestehenden Gegebenheiten, fördert Korruption und finanziert sogar Kriege. Sie zerstört jeden Anreiz, gut zu wirtschaften und die Volkswirtschaft anzukurbeln. Entwicklungshilfe zu beziehen ist einfacher, als ein Land zu sanieren. Im Gegensatz zu Bono und Bob Geldoff weiß Moyo, wovon sie spricht. Die in Sambia geborene und aufgewachsene Harvard-Ökonomin arbeitete jahrelang für die Weltbank. In Dead Aid erklärt sie nicht nur, was die negativen Folgen von Entwicklungshilfe sind und warum China für Afrika eine Lösung und nicht Teil des Problems ist; sie entwirft zudem einen Weg, wie sich Afrika aus eigener Kraft und selbstbestimmt entwickeln kann. In den USA und Großbritannien löste Dead Aid eine hitzige Debatte aus. Es stand mehrere Wochen auf der New York Times Bestsellerliste und wurde vom Sunday Herald zum Buch des Jahres gewählt. Das Time Magazine wählte Dambisa Moyo 2009 zu einer der 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

DEAD AID

Dambisa Moyo

DEAD AID

Warum Entwicklungshilfe nicht funktioniert und was Afrika besser machen kann

Aus dem Englischen von Hendrik Lorenzen

Deutsche Erstausgabe.

1. Auflage, September 2011

Die englische Originalausgabe erschien 2009 unter dem TitelDead Aid bei Penguin Books, London.

Copyright © Dambisa Moyo, 2009 Foreword © Niall Ferguson, 2009

Alle Rechte für die deutsche Ausgabe und Übersetzung Copyright © 2011 Haffmans & Tolkemitt GmbH, Inselstr. 12, 10179 Berlin, www.haffmans-tolkemitt.de

Lektorat: Klaus Gabbert (Büro Z, Wiesbaden). Korrektorat und Register der deutschen Ausgabe: Ekkehard Kunze (Büro Z, Wiesbaden).

Umschlaggestaltung: Frances Uckermann, Hamburg. Herstellung von Urs Jakob, Werkstatt im Grünen Winkel, CH-8400 Winterthur. Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten. E-Book Konvertierung durch Calidad Software Services, Puducherry, Indien

ISBN 978-3-942989-01-5E-Book ISBN: 978-3-942989-71-8

Der beste Moment, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Der zweitbeste ist jetzt.

Afrikanisches Sprichwort

Für Peter Thomas Bauer

Sehr geehrte Staatsoberhäupter und Verantwortliche Europas … Helfen Sie uns, wir leiden sehr in Afrika, wir haben Probleme, und die Rechte von Kindern werden immer wieder verletzt. … Wir leiden unter Krieg, Krankheiten und Nahrungsmangel … Wir wollen studieren, und wir bitten Sie, helfen Sie uns, damit wir studieren können und damit wir hier in Afrika so sein können, wie Sie sind …

Diese Nachricht wurde bei den guineischen Jugendlichen Yaguine Koïta und Fodé Tounkara gefunden. Sie erfroren bei dem Versuch, als blinde Passagiere in einem Flugzeug nach Europa zu kommen.

Inhalt

Geleitwort von Niall Ferguson

Vorwort

Einleitung

TEIL 1: Die Welt der Entwicklungshilfe

Kapitel 1: Mythos Entwicklungshilfe

Die Lage in Afrika

Was ist Entwicklungshilfe?

Kapitel 2: Eine kurze Geschichte der Entwicklungshilfe

Die 60er Jahre: Infrastruktur und Industrialisierung

Die 70er Jahre: Armutsbekämpfung

Die 80er Jahre: das verlorene Jahrzehnt

Die 90er Jahre:

alles eine Frage der Regierungsführung

Das neue Jahrtausend:

der Aufstieg der Glamour-Hilfe

Es war aber doch gut gemeint

Kapitel 3: Gründe für das wirtschaftliche Scheitern Afrikas

Kapitel 4: Kann Entwicklungshilfe funktionieren?

Der Marshallplan

Die IDA-Absolventen

Hilfe unter Bedingungen

Erfolg bei guter Regierungsführung

Die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe:

ein Mikro-Makro-Paradoxon

Kapitel 5: Wachstumsräuber

Korruption

Zivilgesellschaft und soziales Kapital

Bürgerkriege

Die wirtschaftlichen Grenzen der Entwicklungshilfe

Entwicklung contra Entwicklungshilfe

TEIL 2: Eine Welt ohne Entwicklungshilfe

Kapitel 6: Die Republik Dongo

Kapitel 7: Ein Gegenentwurf zum Modell der Abhängigkeit

Finanzierungsbedarf

Die notwendige Entziehungskur

Kapitel 8: Anleihen und Investoren

Ein ermutigender Trend

Marktzugang und Risikominimierung

Kapitel 9: Ausländische Direktinvestitionen

Warum Afrika abschreckt

Was Dongo tun muss

Chinas Sturmlauf

Bedenken gegen Chinas Aktivitäten

Tauschgeschäfte

Kapitel 10: Lasst uns handeln!

Der westliche Protektionismus

Andere Spieler

Wie Dongo vom Handel profitieren kann

Kapitel 11: Kredite für die Nicht-Kreditfähigen

Mikrokredite

Auslandsüberweisungen

Ersparnisse

Kapitel 12: Dongo revisited

Kapitel 13: Entwicklung möglich machen

In den sauren Apfel beißen

Das Unmögliche in Angriff nehmen

Dank

Anmerkungen

Abkürzungen

Literatur

Register

Geleitwort

von Niall Ferguson

Schon seit langem empfand ich es als problematisch und auch als etwas beschämend, dass große Teile der öffentlichen Debatte über Afrikas wirtschaftliche Probleme von nichtafrikanischen weißen Männern dominiert wurden. Von den Ökonomen (Paul Collier, William Easterly, Jeffrey Sachs) bis hin zu den Rockstars (Bono, Bob Geldorf) wurde die Diskussion um Afrika genauso kolonialisiert wie der Kontinent ein Jahrhundert zuvor. Dass Dead Aid das Werk einer afrikanischen schwarzen Frau ist, mag zwar der unwichtigste aller Gründe sein, dieses Buch zu lesen. Aber es ist dennoch ein guter Grund.

In Sambia geboren und zur Schule gegangen, widmet sich Dambisa Moyo ihrem Thema mit einer außergewöhnlichen Mischung aus akademischem Fachwissen und Erfahrungen aus »erster Hand«. Die Stationen ihrer Ausbildung zur Ökonomin waren die Weltbank und die Universitäten von Harvard und Oxford, wo sie auch promovierte. Nach ihrem Studium arbeitete sie acht Jahre bei Goldman Sachs, vor allem als Global Economist und Strategin. Ein ganz besonderer Lebenslauf.

Und auch dieses Buch ist besonders. Obwohl Moyo nicht die erste Autorin ist, die die westliche Entwicklungshilfe für Afrika kritisiert, wurde diese vermeintliche Unterstützung jedoch noch nie mit solcher Unerbittlichkeit und Überzeugung angeklagt. Warum, fragt Moyo, zappeln die meisten der subsaharischen Länder »in einem anscheinend nie endenden Kreislauf aus Korruption, Krankheiten, Armut und Entwicklungshilfe-Abhängigkeit«, obwohl sie seit 1970 über 300 Milliarden Dollar an Hilfsleistungen erhalten haben? Ihre Antwort ist, dass die afrikanischen Länder genau wegen all dieser Entwicklungshilfe so arm sind. Entgegen der im Westen verbreiteten Ansicht, dass die Reichen den Armen helfen sollten und dass dies am besten durch Entwicklungshilfe geschehe, sieht die Wirklichkeit so aus, dass die Entwicklungshilfe dazu beigetragen hat, die Armen noch ärmer zu machen und das Wachstum zu verlangsamen. Moyo formuliert es drastisch so: »Entwicklungshilfe war und ist für die meisten Entwicklungsländer auch heute noch ein politisches und humanitäres Desaster.« Die Entwicklungshilfe ist – im Sinne des Bonmots von Karl Kraus über den Freudianismus – »die Krankheit, als deren Heilung sie sich ausgibt«.

Ein befremdlicher Zusammenhang, selbst wenn man über die Ursachen unterschiedlicher Meinung sein kann. In den letzten 30 Jahren haben Moyo zufolge die Länder, die am meisten von Entwicklungshilfe abhängig waren, ein jährliches Wachstum von minus zwei Prozent zu verbuchen. Zwischen 1970 und 1998, der Periode der höchsten Hilfsleistungen, stieg die Armutsrate in Afrika von elf auf erschütternde 66 Prozent.

Warum? Moyos zentrale Erkenntnis ist, dass das Rezept der Vorzugskredite und Beihilfen in Afrika einen ähnlichen Effekt hat wie der Besitz einer wertvollen natürlichen Ressource: Es ist ein Fluch, der Korruption und Konflikte fördert und gleichzeitig freies Unternehmertum entmutigt.

Moyo erinnert an einige der ungeheuerlichsten Beispiele von Korruption, die durch die Entwicklungshilfe genährt wurden. Während seiner verhängnisvollen Herrschaft hat Mobutu Sese Seko, der Präsident von Zaire (der heutigen Demokratischen Republik Kongo), geschätzte fünf Milliarden Dollar veruntreut – eine Summe in Höhe der gesamten Auslandsverschuldung seines Landes. Kurz nachdem er um einen Zinsnachlass bei den Landesschulden gebeten hatte, mietete er für seine Tochter eine Concorde, um sie zu ihrer Hochzeit in die Elfenbeinküste zu fliegen. Einer Schätzung nach fließen jedes Jahr zehn Milliarden Dollar vom Kontinent ab, fast die Hälfte der Hilfszahlungen für Afrika im Jahr 2003.

Die Vergabe von Krediten und Beihilfen zu relativ günstigen Konditionen leistet diesen Zuständen Vorschub, ähnlich wie es sprudelnde Ölquellen und Diamantenminen tun. Nicht nur lässt sich Entwicklungshilfe, weil sie direkt an die Regierungen gezahlt wird, leicht veruntreuen, sie bietet auch einen erheblichen Anreiz, die Regierungsgeschäfte kontrollieren zu wollen. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Der Zufluss von Entwicklungshilfe unterminiert einheimische Rücklagen und Investitionen. Moyo verdeutlicht dies am Beispiel eines Herstellers von Moskitonetzen, der durch die von gutmeinenden Hilfsorganisationen umsonst verteilten Netze aus dem Geschäft gedrängt wird.

Moyo zeigt vier alternative Finanzierungsoptionen für die afrikanischen Ökonomien auf, von denen keine die gleichen schädlichen Nebeneffekte hat wie die Entwicklungshilfe. Erstens sollten es die afrikanischen Regierungen den aufstrebenden asiatischen Märkten gleichtun und den internationalen Anleihenmarkt nutzen, um von den abnehmenden Zinsen zu profitieren, die von staatlichen Kreditnehmern in den letzten zehn Jahren gezahlt werden mussten. Zweitens sollten sie die chinesische Politik umfangreicher Direktinvestitionen in die Infrastruktur unterstützen. (China hat 2004 in Afrika 900 Millionen Dollar investiert, die USA im Vergleich dazu 20 Millionen Dollar im Jahr 1975.) Drittens sollten sie sich für einen wirklichen Freihandel im Agrarbereich einsetzen, was bedeutet, dass die USA, die EU und Japan die verschiedenen Agrarsubventionen abbauen müssen, damit die afrikanischen Länder die Möglichkeit erhalten, ihr Geld zunehmend durch den Export von landwirtschaftlichen Gütern zu verdienen. Viertens sollten sie Finanzvermittlungen begünstigen. Besonders von Bedeutung ist dabei die Förderung von Mikrofinanzinstitutionen, wie sie sich in Asien und Lateinamerika ausgebreitet haben. Außerdem sollte es Emigranten ermöglicht werden, Geldsendungen kostengünstiger nach Hause zu schicken.

Die so genannte »Schocktherapie« ist seit den 90er Jahren durch die Ereignisse in Osteuropa in Misskredit geraten. Doch genau die möchte Moyo ihrem afrikanischen Heimatkontinent verschreiben. Das mutet drakonisch an. Doch sollte man sich daran erinnern, dass, wie sie sagt, »vor kaum 30 Jahren Malawi, Burundi und Burkina Faso mit einem höheren Pro-Kopf-Einkommen auftrumpfen konnten als China«. Ausländische Di rektinvestitionen und schnelles Wirtschaftswachstum, nicht aber Entwicklungshilfe sind der Schlüssel zum chinesischen Wunder. Afrika muss von Asien lernen.

Hier wird eine starke Medizin verschrieben. Doch niemand, der Dead Aid liest, wird Zweifel daran haben, dass es Dambisa Moyos vorrangige Motivation ist, Elend zu reduzieren, und nicht, es steigern. Dies ist ein afrikanischer Blick auf die ökonomischen Probleme Afrikas. Das Ergebnis ist ein Buch, dem es gleichzeitig gelingt, hartherzig und großherzig zu sein. Was ich mir wünsche, ist viel mehr Moyo und wesentlich weniger Bono.

Vorwort

Im Juli 1970 schlossen 90 Studenten der University of Zambia in der sambischen Hauptstadt Lusaka ihr Studium ab. Unter ihnen waren die ersten schwarzen Absolventen (darunter zehn junge Frauen), zu denen auch meine Eltern gehörten. Mein Vater hatte Sprachwissenschaften und meine Mutter Englisch studiert. Sie waren verschiedener Stammeszugehörigkeit und stammten aus verschiedenen Teilen des kolonialen Hinterlandes Afrikas. Mein Vater war der Sohn eines Minenarbeiters aus Südafrika, meine Mutter die Tochter eines Mannes, der als Hausknecht bei einer britischen Familie der Kolonialverwaltung gedient hatte und erst später Lehrer wurde. Meine Eltern waren in ganz unterschiedlichen Muttersprachen groß geworden, und so unterhielten sie sich meistens in Englisch. Sie waren noch Studenten, als sie sich kennen lernten und heirateten.

Sambia (das ehemalige Nordrhodesien) hatte erst vor sechs Jahren die Unabhängigkeit errungen, und die Vorfreude auf die wunderbaren Dinge, die da kommen würden, lag noch in der Luft. Anders als heute herrschten Zukunftshoffnungen und Empfindungen wie Würde und Selbstachtung vor.

Meiner Mutter wurden nach ihrem Abschluss elf Jobs an -geboten (damals waren Unternehmen sehr bemüht, schwarze Absolventen einzustellen), aber mein Vater wollte sein Studium unbedingt fortsetzen. Er erhielt ein Stipendium an der University of California in Los Angeles, und schon bald brachen meine Eltern, meine Schwester und ich in die USA auf. Meine Eltern lebten, arbeiten und studierten acht Jahre lang in den USA, zogen aber nach der Promotion meines Vaters 1978 sofort nach Sambia zurück, weil sie fest daran glaubten, dass ihre Zukunft und die ihrer Kinder in ihrem Heimatland liegen würde. Meine Eltern haben seitdem nie wieder im Ausland gelebt. Sie sind standhaft bei ihrer Überzeugung geblieben, dass sie mit ihren bescheidenen Mitteln ihrem Land und ihrem Kontinent dabei helfen könnten, eines Tages politisch und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Meine Mutter hat im Bankwesen Karriere gemacht. Sie war die erste weibliche Bankmanagerin in Sambia und stieg später zur Direktorin einer der führenden Banken des Landes auf. Mein Vater ist dem universitären Bereich treu geblieben, hat sich aber auch im Rundfunk engagiert und leitet zudem eine Anti-Korruptionsorganisation.

Ich habe meine Schulzeit in Sambia verbracht und an derselben Universität wie meine Eltern Chemie studiert. Doch im Juli 1990 wurde mein Studium durch einen Putschversuch gegen den damaligen Präsidenten Kenneth Kaunda unterbrochen. Obwohl nur von kurzer Dauer, wurde die Universität geschlossen und wurden die Studenten nach Hause geschickt. Das war für mich der Auslöser, Sambia zu verlassen. Genau wie mein Vater erhielt ich ein Stipendium in den USA. Nach meinem Bachelor in Chemie sattelte ich auf Finanzwirtschaft und Volkswirtschaftslehre um. Und wie meine Eltern war auch ich davon überzeugt, bald in meine Heimat zurückzukehren.

Zwei Jahre war ich bei der Weltbank in Washington, D. C., studierte dann zwei Jahre für meinen Master in Harvard und weitere vier Jahre in Oxford, um dort meinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften zu machen. Während meiner Abwesenheit verpasste ich wichtige Momente der Geschichte meines Landes: so den Wechsel des Einparteiensystems zu einer Mehrparteiendemokratie 1991 (Sambia war die erste ehemalige afrikanische Kolonie, deren Präsident durch Wahlen und nicht durch Waffen abgesetzt wurde), die Umstellung der sozialistischen Wirtschaft auf eine kapitalistische und den folgenschweren Ausbruch der HIV-/Aids-Epidemie.

Trotz meiner familiären und kulturellen Verbundenheit mit Sambia gab es für mich immer weniger Gründe, zurückzukehren, und immer mehr, fortzubleiben, denn meine beruflichen Perspektiven in dem Land verschlechterten sich ständig. Ich musste akzeptieren, dass Jobangebote, die zu meiner Ausbildung und Erfahrung passten, weniger zuhause als im Ausland zu finden waren. Die in Sambia vorhandenen, durchaus auch gut bezahlten Jobs standen allesamt im Schatten einer wuchernden Bürokratie.

Meine beste Freundin schlug einen anderen Weg ein. An einer der renommiertesten amerikanischen Universitäten ganz weit oben angelangt, entschloss sie sich wider besseres Wissen und trotz meiner Warnungen für eine Rückkehr. In den letzten Jahren hat sie überaus hilfreiche Arbeit im Sozialbereich unseres Landes geleistet. Doch mittlerweile ist sie wieder drauf und dran, Sambia zu verlassen – nicht etwa deshalb, weil sie ihren Job nicht mögen würde oder weil ihre Arbeit nichts genützt hätte. Aber wie viele andere gut ausgebildete Afrikaner mit Auslandserfahrungen sieht sie sehr deutlich, dass unser Land in einem anscheinend nie endenden Kreislauf aus Korruption, Krankheiten, Armut und Entwicklungshilfe-Abhängigkeit gefangen ist.

Wir müssen uns immer zu Bewusstsein rufen, dass Afrika kein Land ist. Es ist ein Kontinent, eine Ansammlung von über 55 Nationen mit zum Teil extrem unterschiedlicher Geschichte, mit Menschen, so verschieden wie die aus Nordamerika und Südostasien, mit über 2000 Sprachen und Dialekten, mit sehr divergierenden Kulturen und religiösen Ansichten. In Sambia mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern gibt es über 70 verschiedene ethnische Gruppen, während im Nachbarland Simbabwe mit genauso vielen Menschen die Bevölkerung mehr oder weniger, wenn auch zu ungleichen Anteilen, in bloß drei Stammesverbände (Shona, Ndebele und Chewa) aufgeteilt ist.

Als ehemalige französische Kolonie mit arabischen Einflüssen und einer zu großen Teilen muslimischen Bevölkerung ist Senegal ganz anders als Malawi, eine ehemalige britische Kolonie mit dem Christentum als dominanter Religion. Und was haben die portugiesischsprachigen Länder Angola und Mo -sambik mit Äthiopien gemeinsam, das nie kolonial be herrscht wurde? (Äthiopiens Sieg 1896 über die Italiener in der Schlacht von Adua hatte zur Folge, dass das Land bis zur italienischen Invasion 1935 unabhängig blieb.) In wirtschaftlicher Hinsicht unterscheiden sich auch Rohstoffexporteure sehr voneinander. So ist das Tee produzierende Kenia strukturell ganz anders als die Demokratische Republik Kongo, eine ehemalige belgische Kolonie und bis heute ein wichtiger Exporteur von Mineralien, wo es lediglich örtlich begrenzte Arbeitsmöglichkeiten gibt. Und die gesundheitliche Situation in Ghana, wo die Verbreitung des HIV-/Aids-Virus nur bei 2,2 Prozent liegt, unterscheidet sich himmelweit von der in Swasiland, wo angeblich ganze Dörfer durch die Epidemie entvölkert wurden (die Verbreitung liegt hier bei rund 26 Prozent, 2003 lag sie sogar bei fast 40 Prozent).

Doch leider weisen die subsaharischen Staaten auch etliche Gemeinsamkeiten auf: die verbreitete Armut, das Ausmaß der Korruption, die mangelnde Infrastruktur, die zumeist armselige wirtschaftliche Leistung und die schwachen politischen Institutionen, die oft genug in gewalttätigen Unruhen und Bürgerkriegen unterzugehen drohen. Das sind die Herausforderungen, mit denen die Entscheidungsträger und Regierungen jeden Tag zu kämpfen haben – ob nun im von Armut geschlagenen Tschad, im vom Krieg zerrütteten Somalia oder im von Krankheiten geplagten Botswana.

Für mich ist die Suche nach einer nachhaltigen Lösung für Afrikas Nöte ein persönliches Anliegen. Groß geworden in einem der ärmsten Länder der Welt, treibt es mich um, Familien wie der meinen, die jeden Tag ihres Lebens unter den Konsequenzen des wirtschaftlichen Scheiterns leiden müssen, beizustehen und zu helfen. Schon während meiner Zeit als Studentin der Wirtschaftswissenschaften, erst recht später in meinem Berufsleben ist es die Frage der Entwicklung gewesen, die mich am meisten interessiert hat. Ich habe mich oft gefragt, warum mein Kontinent bislang keinen Weg zu wirtschaftlicher Prosperität gefunden hat, während bestimmte Schwellenländer in anderen Regionen offenbar ohne größere Erschütterungen ein Entwicklungsziel nach dem anderen erreichen.

Dieses Buch ist also ein Ergebnis jahrelangen Grübelns und Forschens, das mich in ganzer Seele beschäftigt. Ich habe es in erster Linie für die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger in Afrika geschrieben – aber auch für die Menschen im Westen und in der internationalen Gemeinschaft, die wirklich möchten, dass Afrika vorankommt. Im Folgenden werde ich meine Ansichten darüber darlegen, wie es zu der heutigen Situation gekommen ist, und werde Wege zu einem dauerhaften Wirtschaftswachstum vorschlagen.

Die Thesen von Dead Aid mögen kontrovers sein, aber sie sind ein Aufruf für einen grundlegenden Wechsel. Das Leben von Millionen Menschen hängt davon ab, ob wir die richtigen Lösungen für die Finanzprobleme der Entwicklungsländer finden. Mehr als fünf Jahrzehnte lang sind die falschen Diagnosen gestellt worden. Nun ist es an der Zeit, die Kurve zu kriegen und einen härteren, aber unbestreitbar besseren Weg einzuschlagen.

Einleitung

Wir leben in einer Kultur des Beistands – in einer Kultur, in der Hilfe bereitwillig gewährt wird. Fast jeder Wohlhabende ist der Überzeugung, dass man den Armen Almosen zukommen lassen müsse. In den letzten 50 Jahren ist im Rahmen der Entwicklungshilfe über eine Billion Dollar an Hilfsleistungen von den reichen Ländern nach Afrika überwiesen worden. Allein im letzten Jahrzehnt – auf dem Hintergrund der Millennium-Entwicklungsziele, des G8-Gipfels im schottischen Gleneagles im Juli 2005, bei dem die Entwicklung von Afrika ganz oben auf der Tagesordnung stand, oder auch von Live 8, dem weltumspannenden Rockkonzert unter dem Motto »Lasst Armut Ge -schichte werden«, das im selben Monat an zehn Orten zugleich stattfand – sind in den reichen Ländern jedes Jahr Millionen von Dollar eingesammelt worden, um Wohltätigkeitsorganisationen bei ihrer Arbeit in Afrika zu unterstützen.

Uns wurde glauben gemacht, dass wir genau das tun müssen. Wir werden auf der Straße angesprochen, mit Postwurfsendungen aufgefordert, mit unzähligen Appellen im Fernsehen daran erinnert, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, denen etwas zu geben, die weniger haben als wir. Auf dem Parteitag der britischen Labour Party im Jahr 2001 sagte der damalige Premierminister Tony Blair: »Afrika ist eine Narbe im Gewissen der Welt.« Der Westen müsse »mehr Entwicklungshilfe leisten«, da Afrika angesichts seiner vielschichtigen Probleme bisher nur eine unzureichende Menge an Hilfsleistungen erhalten habe.

Tief in jedem liberalen Empfinden gibt es eine innere Gewissheit, dass in einer Welt moralischer Unsicherheit eine bestimmte Idee heilig ist, dass ein bestimmter Glaube nicht kompromittiert werden darf: Die Reichen müssen den Armen helfen, und auf internationaler Ebene ist das eine Frage der Entwicklungshilfe.

Ausgerechnet die Popkultur hat diese irrige Vorstellung verstärkt. Entwicklungshilfe ist zu einem Teil der Unterhaltungsindustrie geworden. Personen des öffentlichen Lebens, Filmstars und Rocklegenden sind mit missionarischem Eifer dabei, die Notwendigkeit der Entwicklungshilfe zu behaupten und die westlichen Regierungen dafür zu rügen, dass sie nicht genug tun. Und diese Regierungen lassen sich in aller Freundlichkeit auf diese Vorhaltungen ein, weil sie Angst haben, Wählerstimmen zu verlieren. Bono gibt sich auf den einschlägigen Weltgipfeln die Ehre, und Bob Geldorf ist für Tony Blair »einer der Menschen, die ich am meisten bewundere«. Entwicklungshilfe ist zur kulturellen Handelsware geworden. Millionen gehen dafür auf die Straße. Regierungen werden nach ihrer Haltung dazu beurteilt.

Doch geht es den Afrikanern durch die mehr als eine Billion Dollar Entwicklungshilfe, die in den letzten Jahrzehnten gezahlt wurde, tatsächlich besser? Nein, im Gegenteil: Den Empfängern der Hilfsleistungen geht es wesentlich schlechter. Entwicklungshilfe hat dazu beigetragen, dass die Armen noch ärmer wurden und dass sich das Wachstum verlangsamte. Dennoch ist Entwicklungshilfe das Herzstück der Entwicklungspolitik und eine der größten Ideen unserer Zeit.

Die Vorstellung, Entwicklungshilfe könne systemische Armut mindern und habe dies bereits getan, ist ein Mythos. Millionen Afrikaner sind heute ärmer – nicht trotz, sondern aufgrund der Entwicklungshilfe. Elend und Armut sind nicht beseitigt worden, sondern haben sich weiter verschlimmert. Entwicklungshilfe war und ist für die meisten Entwicklungsländer auch heute noch ein totales politisches, ökonomisches und humanitäres Desaster.

Wie es dazu kommen konnte, dass die Welt von einer Idee erfasst wurde, die so richtig zu sein scheint und in Wirklichkeit so falsch ist – davon handelt dieses Buch. Dead Aid ist die Geschichte des Scheiterns der Entwicklungspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg.

Schritt für Schritt werde ich die Prämissen und Argumente demontieren, die hinter der verfehlten Grundannahme der modernen Entwicklungspolitik stehen, nämlich der, dass Entwicklungshilfe die optimale Lösung für die Armut in Afrika sei. Die Beweislage ist ebenso alarmierend wie offensichtlich. Ich werde Länder, die den Weg der Entwicklungshilfe abgelehnt haben und gedeihen, solchen gegenüberstellen, die von Entwicklungshilfe abhängig wurden und die gefangen sind in einem Kreislauf aus Korruption, Marktverzerrung und weiterer Armut – was vermeintlich die »Notwendigkeit« von noch mehr Entwicklungshilfe begründet.

Schon andere vor mir haben die Entwicklungshilfe kritisiert. Doch der Mythos ihrer Wirksamkeit ist bestehen geblieben. Dead Aid wird ein neues Konzept zur Finanzierung der Entwicklung der ärmsten Länder der Welt vorstellen – eines, das ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine signifikante Senkung der Armut verspricht und das vor allem nicht auf Entwicklungshilfe basiert. Mit diesem Buch will ich alles andere als Hoffnungslosigkeit verbreiten. Ich biete vielmehr einen anderen Weg an, einen Weg, der in Afrika bisher kaum verfolgt wurde. Es ist ein steiniger Weg. Er verlangt denen, die ihn beschreiten, mehr ab, aber letztlich ist es für den gesamten Kontinent doch ein Weg zu Wachstum, Wohlstand und Unabhängigkeit.

TEIL 1: Die Welt der Entwicklungshilfe

Kapitel 1: Mythos Entwicklungshilfe

Die Lage in Afrika

Noch vor einem Jahrzehnt drängte sich beim Stichwort »Afrika« ein weitgehend trostloses Bild auf. Die wirtschaftlichen Aussichten waren düster, despotische Regime an der Tagesordnung, die Korruption grassierte, das soziale Kapital war aufgezehrt, und die Infrastruktur lag in Trümmern. Der Schwarze Kontinent galt als Kontinent der Hoffnungslosigkeit.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!