10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

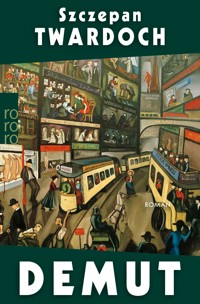

Eben noch kämpfte Alois Pokora im Weltkrieg. Dann erwacht er im Krankenhaus in Berlin – und die Welt ist eine andere: das Jahr 1918, der Kaiser geflohen, die alte Ordnung zerbricht. Der Bergmannssohn Alois, der Erste in der Familie mit Schulbildung, sehnt sich nach seiner Liebe Agnes – lässt sich aber bald von der soghaften neuen Freiheit erfassen, geistig, revolutionär, auch erotisch. Er gerät in die Berliner Halbwelt, schult für die dubiose «Baronin» eine Kampftruppe, trifft Rosa Luxemburg. Nach einer Schießerei mit Kaisertreuen rund ums Berliner Schloss kann er gerade noch heim ins verwunschene Schlesien flüchten. Wo sich ebenfalls alles verändert hat. Unerwartet muss Alois sich der eigenen Herkunft stellen – und steht endlich Agnes gegenüber. Doch Alois ist zwischen alle Fronten geraten. Mit weltmalerischer Wucht erzählt Szczepan Twardoch vom Weltkrieg und vom umstürzlerischen Berlin mit seinen Kaputten, Geschlagenen und den feierwütigen Überlebenden, den Umbrüchen, die bald ganz Europa erfassen. «Demut» ist ein gewaltiger Roman über einen Mann im Strudel der Zeit, der zwischen Emanzipation und Selbstzweifel steht und in einer explosiven, ungeheuer freien Epoche seinen Weg sucht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 608

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Szczepan Twardoch

Demut

Roman

Über dieses Buch

Eben noch kämpfte Alois Pokora im Weltkrieg. Dann erwacht er im Krankenhaus in Berlin – und die Welt ist eine andere: das Jahr 1918, der Kaiser geflohen, die alte Ordnung zerbricht. Der Bergmannssohn Alois, der Erste in der Familie mit Schulbildung, sehnt sich nach seiner Liebe Agnes – lässt sich aber bald von der soghaften neuen Freiheit erfassen, geistig, revolutionär, auch erotisch. Er gerät in die Berliner Halbwelt, schult für die dubiose «Baronin» eine Kampftruppe, trifft Rosa Luxemburg. Nach einer Schießerei mit Kaisertreuen rund ums Berliner Schloss kann er gerade noch heim ins verwunschene Schlesien flüchten. Wo sich ebenfalls alles verändert hat. Unerwartet muss Alois sich der eigenen Herkunft stellen – und steht endlich Agnes gegenüber. Doch Alois ist zwischen alle Fronten geraten.

Mit weltmalerischer Wucht erzählt Szczepan Twardoch vom Weltkrieg und vom umstürzlerischen Berlin mit seinen Kaputten, Geschlagenen und den feierwütigen Überlebenden, den Umbrüchen, die bald ganz Europa erfassen. «Demut» ist ein gewaltiger Roman über einen Mann im Strudel der Zeit, der zwischen Emanzipation und Selbstzweifel steht und in einer explosiven, ungeheuer freien Epoche seinen Weg sucht.

Vita

Szczepan Twardoch, geboren 1979, ist einer der herausragenden Autoren der Gegenwartsliteratur. Mit «Morphin» (2012) gelang ihm der Durchbruch. Für den Roman «Drach» wurden Twardoch und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke Berlin Preis geehrt, 2019 erhielt Twardoch den Samuel-Bogumil-Linde-Preis. Zuletzt erschienen die hochgelobten Romane «Der Boxer» (2018) und «Das schwarze Königreich» (2020). Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.

Impressum

Die polnische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Pokora» bei Wydawnictwo Literackie, Krakau.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Copyright © 2020 by Szczepan Twardoch

Copyright © 2020 by Wydawnictwo Literackie, Kraków

All rights reserved

Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg,

nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung «Berliner Straßenszene», 1921. Braun, Nikolaus, Berlinische Galerie/akg-images

ISBN 978-3-644-00988-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

1Deutschland muss sterben, damit wir leben können

An dein Gesicht denke ich, wenn am schwarzen Himmel, noch tief über dem Horizont, der erste weiße Stern aufblinkt. Die weiche Linie von Kiefer, Wangen, Nase, Mund und Augen. Du, Agnes. Die Geometrie deiner Züge, tief in mein Hirn gebrannt, tiefer als die Gesichter meiner Eltern.

Der Stern des Schrapnells zerfällt in Kaskaden. Kurz darauf hallt von weitem ein Donnern her. «Ist noch nicht so weit, wir warten noch», flüstere ich den Männern zu, die ich liebe, flüstere, als das Donnern verstummt, flüstere zu ihren von Helmen bekuppelten Silhouetten, erkenne kaum ihre Umrisse in dem von Mondlicht übergossenen Graben. Mond, nicht gut, wolkenloser Flandernhimmel, lieber würde ich in der Dunkelheit des Neumonds gehen, doch darüber entscheide nicht ich. Ich entscheide so gut wie gar nichts, kein Mensch bin ich, nur ein kleiner Teil eines großen Organismus, mein Zug in meiner dem Stab zugeordneten Divisionskompanie, die Division in der Armee, die Angriffspfeile auf den Stabskarten, die Front, die langen Versorgungslinien, es gibt mich nur an dem Ort und in der Funktion dieser Maschinerie, jenseits dieses Ortes und dieser Funktion existiere ich nicht.

An deine Hände, Agnes, denke ich, wenn ich auf die phosphoreszierenden Zeiger der Uhr im Lederetui schaue, die nach militärischer Mode an den Ärmel der Uniformbluse geschnallt ist, es ist drei Uhr siebenundzwanzig. Drei Uhr siebenundzwanzig, dreiundzwanzigster Oktober, Agnes.

Es ist noch nicht so weit. Noch nicht so weit. «Ruhe, Männer», sage ich, und sie verharren reglos, gespannt wie lebende Bögen, die jederzeit losschnellen können. Ich höre, wie dem neben mir knienden Schützen namens Gusinda die Zähne klappern. «Ruhe, Männer, Ruhe.»

Hoch über uns pfeift der Himmel und blitzen gleich darauf neue Sterne und donnern, und ich denke an deine Hände, daran, wie du mir die rechte zum Kuss reichtest, als ich dich das letzte Mal sah, vor sechs Monaten und drei Tagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass du mir die Hand reichst, ich stand an der Tür und hatte schon die Handschuhe übergezogen, als du mir deine entgegenstrecktest, hastig streifte ich diese Armeehandschuhe wieder ab, du hieltest mich mit einem einzigen Blick auf, und ich begriff, dass du gar nicht wolltest, dass ich deine Hand ergreife, gar nicht wolltest, dass ich sie an die Lippen führe. Du hobst die Hand nicht hoch, du bist viel kleiner als ich, ich musste mich also bücken, ich faltete die Hände hinter dem Rücken und drückte einen Kuss auf deine Hand, gleich neben den goldenen Ring. Ich roch dein Parfüm, erst damals. Ich weiß, was für ein Duft das ist, du hattest ihn wenige Monate zuvor von mir bekommen, hast ihn selbst ausgesucht, eine französische Vorkriegsnote, natürlich Caron Narcisse Noir, Bergamotte und Orangenblüte, Zibet und Moschus und Sandelholz, eine Rarität in der Kriegswirtschaft, die meine Finanzen viele Monate lang strapazierte. Jetzt gab ich dir das Heft als Geschenk, ich hatte es in der Tasche eines englischen Leutnants gefunden, der bei unserem Artillerieangriff den Kopf verlor. Ich sprach nicht davon, dass der Kopf des Leutnants, noch immer im flachen Helm, neben seinen Füßen gelegen hatte. Das Heft trug den Titel Prufrock and Other Observations, es war von einem mir zuvor unbekannten Dichter namens Eliot, darin fand ich ein Gedicht mit dem Titel The Love Song of J. Alfred Prufrock, das großen Eindruck auf mich machte. Ich wollte diesen Eindruck mit dir teilen. Du nahmst das Büchlein wortlos entgegen. Zogst die Hand nicht sofort zurück, und ich verharrte so, mit den Lippen auf deiner Haut, einem Hauch deiner Parfümdüfte. Durch mehrere offene Türen der Enfilade sah ich deinen Mann im Hausrock und in Pantoffeln, ostentativ im Sessel sitzend und hinter dem Oberschlesischen Wanderer verschanzt, er musste uns sehen und so tun, als sähe er uns nicht. Kurz darauf löstest du die Hand von meinen Lippen und strichst mir mit den Fingern übers Haar, so wie man einen zottigen Hund zaust, erst da richtete ich mich auf und sah dich an. Du sahst mich an mit einem Lächeln, in dem Zärtlichkeit und Spott sich mischten, und ich wagte nicht zu gehen, Agnes, und wusste, wenn ich es tun würde, wenn ich dich aus den Augen verlöre, würde ich dich jetzt für immer verlieren.

Trotz seiner Anwesenheit dort war alles, was sich hinter den Türen deiner Wohnung befand, Abgrund, dunkel, leer. Alles, was ich begehrte, was ich zu begehren wagte, war, dein Gesicht zu sehen. Sterben wollte ich mit dem Blick auf dein Gesicht, Agnes, und du ließest schließlich diese zwei Worte fallen, mit plötzlich scharfer, preußischer Stimme, dem mir nur zu gut vertrauten Unteroffizierston, «Geh jetzt!», und wandtest dich ab, und ich, mit einem Mal aufgeklärt, verstand: Es war geschehen, ich musste jetzt gehen, drehte mich also auch um, öffnete die Tür und trat hinaus in den Abgrund des Treppenhauses, hinaus in die Leere der Straße, in die Dunkelheit einer Welt, die nicht du bist, Agnes, in der es dich nicht gibt.

Eine Welt, in der es dein Gesicht nicht gibt, Agnes, weder deinen Blick noch die raren und kurzen Momente, da du mich für eine Sekunde deine Haut berühren ließest, wie gerade eben.

Eine Welt, in der ich seit vier Jahren genau weiß, was das Ziel meiner Existenz ist, welcher Sache und wem ich diene, zum ersten Mal im Leben, doch bringt es mir nicht mehr so viel Erleichterung und Freude wie einst, ganz zu Anfang des Krieges.

Schwer stieg ich die Treppe hinab, trat langsam aus dem Tor und blieb auf der Straße stehen, gegenüber dem Café Kaiserkrone, ich zog den Handschuh ab und berührte meinen Mund, die Lippen, die vor einem Augenblick deine Hand geküsst hatten. Ich schaute auf die Uhr und dachte, ich müsse mich von deinem Fluch befreien, Agnes, auch wenn ich damals so gut wie heute weiß, das ist unmöglich. Ich muss mich von dir befreien, Agnes, dabei will ich es gar nicht. Ich ließ die Straßenbahn vorbei, dann ging ich hinüber und setzte mich draußen, im Garten, an ein Tischchen, der Kellner kam sofort herbeigeeilt, als er die Offiziersuniform sah und das Band des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse, denn das war damals eine andere Welt, diese sechs Monate zuvor, eine andere Ära, da war noch nicht alles auseinandergeflogen, zumindest in Schlesien spuckten die Leute noch nicht aus beim Anblick einer Offiziersuniform, was mich jetzt eigentlich wundert, denn Grund dazu hatten sie damals genau wie heute. Ich bestellte ein Bier, Brühwurst und ein Viertel Schnaps, so wie mein Vater es getan hätte, vor dem Krieg, bei jenen seltenen Anlässen, bei denen das aushäusige Essen ihm trotz seiner Knausrigkeit vertretbar erschien. Bier, Wurst, ein Viertel Schnaps. Ich aß ohne Appetit, die Wurst war ein abscheulicher Ersatz aus Geschlinge, nach dem Aufschneiden des Darms ergoss sich eine graue Masse auf den Teller, und ich dachte etwas, für das ich erschossen worden wäre, hätte ich es laut gesagt: So sieht unsere kommende Niederlage aus, so die britische Blockade. Niederlage hin oder her, ich aß es, weil ich hungrig war, aß in Gedanken an meinen Vater, trank das Bier und den Schnaps, wenigstens Bier und Schnaps schmeckten noch so, wie sie sollten. Ich versuchte mich zu erinnern, wie oft ich hier vorbeigekommen war, am Café Kaiserkrone. Vor zehn, fünfzehn Jahren hatten die Gartentische noch an einem Flüsschen gestanden, das später zugeschüttet wurde, aber die kleine Allee heißt zur Erinnerung daran weiter die Wilde Klodnitz, Dzika Kłodnica. Ich kam hier vorbei, als ich noch aufs Gymnasium ging, und später, wenn ich Gleiwitz besuchte, immer in Gedanken an dich, Agnes.

Ich erinnere mich, wie wir vor dem Krieg mit meinem Studienfreund Dionizy Braun-Towiański in diesem Garten saßen, du schlossest dich mit einem gewissen Heinrich Gottrop an, der zuvor in das Studentenzimmer bei euch gezogen war, mein altes Zimmer, und dich schon damals anhimmelte, dir aber noch keinen Antrag gemacht hatte. Das muss 1913 gewesen sein, der letzte Herbst vor dem Krieg, später Oktober, aber noch warm, wir aßen zu Mittag, dann saßen wir ganze Nachmittage hier herum, bis zur Dämmerung, tranken Schnaps, waren fröhlich und laut. Die Damen schauten, missbilligend, dass du in lärmiger männlicher Gesellschaft sitzt, selbst trinkst und eine Matrosenbluse und einen Rock im Suffragetten-Stil anhast, etwas, was man sonst auf den provinziellen Gleiwitzer Straßen nicht sah. Das amüsierte uns ebenso wie dich, épater les bourgeois. Dionizy stieg betrunken auf den Stuhl und deklamierte auf Französisch Verlaines Chanson d’automne, eine empörte Familie mit zwei pummligen Kindern verließ demonstrativ das Lokal. Wir waren glücklich damals, sogar als Gottrop dich nach Hause begleitete und Dionizy mich überreden wollte, ein Bordell aufzusuchen, und sehr enttäuscht war von meinem entschiedenen Nein, mich daraufhin stehenließ und für den Rest der Nacht verschwand, ich weiß bis heute nicht, wohin.

Das war eine andere Welt, und an dem Tag, an dem ich dich das letzte Mal gesehen habe, vor sechs Monaten und drei Tagen, stand ich, satt gegessen und getrunken, auf, zog die graue Feldbluse straff, steckte mir eine Zigarette an und ging zum Gleiwitzer Bahnhof, um in die wirkliche Welt zurückzufahren, die ganze Zeit donnerten nicht etwa die Geschütze mir im Kopf, nicht die explodierenden Granaten, sondern deine Worte, «Geh jetzt, geh!».

«Geh jetzt», höre ich sogar jetzt, «geh jetzt», ein halbes Jahr, drei Tage und acht Stunden später. «Geh jetzt.»

Jemand berührt mich an der Schulter.

Ich drehe mich um, es ist Kiesel. «Es ist so weit», flüstert er, «es ist so weit.» Sie sind in Gedanken, aber es ist Zeit. Guter, lieber Kiesel.

Die Uhr – drei Uhr dreißig. Es ist Zeit. Ich schaue auf die Zeiger, noch fünfzehn Sekunden, ich fühle, wie meine Innereien sich verkrampfen, plötzlich ein heftiger Druck auf den Schließmuskel, alles da drinnen wird zusammengepresst, als wollte jemand einen Lappen auswringen. Der Sekundenzeiger springt auf die Zwölf, ich drücke die Augen zu. Habe Angst, furchtbare Angst, wie immer vor dem Sturm.

«Los, Männer, los, los, los!»

«Los, los, los», brülle ich flüsternd, leise, wir gehen, Männer, ich höre diesen Befehl aus meinem Mund, als hätte nicht ich ihn gesprochen. «Los, los, los», sage ich sehr leise, kein Geschrei, keine Pfiffe.

Die Angst raubt mir den Verstand und den Atem, aber wir brechen auf, sie brechen auf, springen über die Randverschalung des Schützengrabens, gebückt, dicht am Boden, vor dem heller werdenden Himmel die Helmkuppen meiner Männer, an jedem rechten Arm, länglich: der Gewehrlauf und der Stiel des Spatens, die wichtigste Grabenwaffe nach der Granate. Sie ziehen in Kolonne los, in den rechten Händen die Granaten, die Stahlkapseln schon abgedreht, auch ich habe die Granate in der Rechten, in der Linken die Pistole, im Herzen und im Bauch die hüpfende Kugel des Grauens, die nicht verschwinden wird, bis wir zurück sind, bis man uns aus den Schützengräben ins Hinterland verlegt, man lässt nicht locker, lässt uns keinen Augenblick normal atmen, gucken, denken, leben.

Wir schreiten an der Spitze der ganzen Kompanie. Das Wetter ist günstig für uns, der Boden nicht zu schlammig, es hat nicht geregnet, wir treten sicher auf, rutschen nicht im Modder aus, waten nicht. Wir gehen. Hinter mir Kiesel mit der Kugelspritze. Hinter Kiesel Mamok, Kubitza und Heinz mit dem Maschinengewehr, meine Stütze. Ich liebe jeden Soldaten meines Zuges, mehr als seinerzeit Brüder und Schwester, und jetzt gehen wir, und ich weiß doch, nicht alle von uns werden zurückkommen. Ich beschleunige den Schritt, schließe auf zur Spitze des Zuges, Kiesel hinter mir, Kubitza und Heinz bleiben zurück.

Ich habe Angst. Wir gehen. Neben uns weitere Züge, unsere ganze Kompanie ist in Bewegung, geduckt, in meiner Nähe ziehen drei gebeugte Silhouetten, bespannt wie Zugpferde, einen kleinen Minenwerfer. Weiter auf dem rechten Flügel die Gardekompanie der Totenkopf-Pioniere, die erst gestern an unseren Abschnitt verlegt worden ist, schreckenerregende, kampferprobte Kerls mit aufgenähten Totenköpfen am rechten Ärmel und Gardelitzen am Kragen, darunter Soldaten, die mit der schrecklichsten Handwaffe bewaffnet sind, die ich an der Front gesehen habe, Schläuchen mit feuerspeienden Lanzen, auf dem Rücken Kanister mit brennbarer Flüssigkeit.

Die ersten Drahtverhaue, auf meinen Befehl geht der Zug in die Hocke, Reich, Bonk und Seifert wissen auch ohne mein Kommando, was zu tun ist, Seifert guckt nur über die Schulter, erheischt meine Zustimmung, ich nicke kurz, sie ziehen die Schere vom Gürtel und zerschneiden das Gestrüpp der stachligen Rollen, drücken es zur Seite, der Weg ist frei. Plötzlich halte ich alle an. Auf die Knie, zu Boden. Ich suche Kiesels Augen. Weise ihn wortlos auf den Weg vor uns hin. Er versteht auf Anhieb, ohne ein Wort. Minen? Er überlegt eine Sekunde, nein, keine Minen, schüttelt er den Kopf. Wenn Kiesel das sagt, dann ist es so. Hätte er sich je geirrt, dann wäre er jetzt nicht hier, und er ist schon vier Jahre hier und am Leben. Wenn Kiesel das sagt, dann gibt es keine Minen. Ich gebe ein Zeichen, wir gehen weiter. Und geflüstert: «Los, los, los.»

Wir gehen. Der Himmel zischt wieder, und am dunkelblauen Horizont zerspritzen weitere prächtige, weiße Sterne, wir aber gehen in ihrem Getöse und schweigen.

Wir gehen im ganzen Bataillon, verstärkt durch die Totenkopf-Kompanie, aber das ist kein richtiger Angriff, keine Offensive.

Seit August befinden wir uns im Rückzug, wir schnappen jetzt nur wie eine zurückweichende Bestie, denn genau das sind wir, Zähne und Klauen einer großen Bestie, eines von französischen, britischen, neuseeländischen, amerikanischen und weiß Gott was für Hunden umzingelten Behemoths. Der umzingelte Behemoth, der deutsche Drache, klappert jetzt gerade mit dem Maul, das ist unser stiller Marsch, doch hinter uns zerfrisst ein furchtbarer Krebs die Eingeweide der Bestie, die Arterien der Eisenbahnlinien verstopfen, das Blut im Körper transportiert immer weniger Nährstoffe, der Verdauungstrakt zieht sich zusammen, der Organismus, dessen Teil wir sind, fault, und sein Gehirn, unser Gehirn, wird allmählich von einem stillen Wahn ergriffen.

Ich erinnere mich noch, Agnes, an den süßen Geschmack der Frühlingsoffensive, als ich dich vor einem halben Jahr, drei Tagen und acht Stunden im April in Gleiwitz besuchte, das Pionier-Bataillon Nr. 6, in dem ich einen Zug führe, focht schwere Kämpfe bei La Bassée, unsere Kompanie wurde abgelöst, wir bekamen Urlaub, und ich fuhr nach Hause, die Bestie war so satt, wie es nur ging, wir hatten so viel verschlingen können, wie es der Bestie schon lange nicht mehr gelungen war, unsere Front stand schon vor Montdidier, jeder von einer Granate zerrissene, vom Schrapnell getötete, im Bunker oder Schützengraben verschüttete oder an Grippe verstorbene Kamerad war der lohnende Preis – glaubte ich, dumm, wie ich damals war – dafür, dass unsere Front so weit vorn stand. Damals waren auch wir satt, die kleinen Zellen im großen Leib des Behemoths, denn die Einnahme der englischen Gräben brachte große, schöne Beute, Fleisch aßen wir direkt aus den Büchsen, rosig saftiges Corned Beef, das die Tommys angeblich aus dem fernen Argentinien bezogen, ihre Schiffe beherrschten ja die Weltmeere, und ihr weiches weißes Brot, wir tranken ihren Wein, den Whisky und die Kondensmilch, das schmeckte wahnsinnig gut und erfüllte uns doch mit Bitterkeit beim Gedanken an unsere ausgehungerte Bestie, die vom Welthandel abgeschnitten war.

Ich fuhr also damals zu dir, so satt, wie ein Drache nur sein kann, kehrte dann zurück, später griffen diese ewig satten Angelsachsen uns an, und wir zogen uns bis zur Schelde zurück, und heute gehen wir durch Drahtverhau, zu ihren Gräben, mit einem ganz anderen Geschmack im Mund.

Ich habe Angst. Aber wir gehen, wir sind im Vorkommando. Hinter uns erhellt sich langsam der Himmel, auch wenn es noch weit ist bis zum Sonnenaufgang, unsere Silhouetten werden zu sehen sein, aber wir gehen.

Kiesel tippt mir auf die Schulter. «Warten wir», flüstert mein guter, unfehlbarer Feldwebel Kiesel. Ich gebe ein Zeichen, der Zug kniet erneut nieder, alle im gleichen Augenblick, wie brave Kirchgänger in Pilchowice auf des Pfarrers vertraute Geste. Kiesel zeigt in eine Richtung, ich sehe es, ja, ein britischer Horchposten, drei flach behelmte Soldaten. Ich gebe Kiesel ein Zeichen, wir kriechen zu ihm, der Zug bleibt auf mein Zeichen zurück. Wir haben Glück, die Aufmerksamkeit der Engländer gilt nicht unserer Richtung, sondern der Bewegung der dritten Kompanie unseres Bataillons, wir nähern uns ihrer Flanke. Kiesel fragt stumm, blickt auf die Granaten. Ich sage nein, ebenso stumm, Kiesel versteht, wir ziehen uns zurück, robbend, zum Zug. So leise flüsternd, wie ich kann, teile ich drei Soldaten ein, Steinmetz, Deventer und Gusinda, sie sind nicht zufrieden, müssen sie auch nicht sein, sie tun, was verlangt wird. Setzen Helme und Gewehre ab, knöpfen Schaufeln und Brotbeutel ab, unter den Achseln die Beutel mit Granaten, nur eine Granate am Gurt behält jeder, sie ziehen die Grabendolche und kriechen auf den englischen Horchposten zu. Ich postiere derweil meinen Zug für den Fall, dass die Jungs es nicht schaffen sollten. Kubitza und Heinz bereiten das leichte Maschinengewehr vor, die Männer bleiben reglos am Boden, bereit, auf meinen Befehl loszustürmen, Granaten zu werfen.

Ich bin ruhig, doch die Eingeweide sind verdreht wie eine Schnur. Ich spüre, wie die Scheiße gegen den Schließmuskel drängt, hätte große Lust, ein Stück wegzukriechen, die Hose aufzuknöpfen, runterzulassen und mich zu erleichtern, aber ich kann nicht. Dennoch bin ich ruhig und denke an dein strahlend helles Gesicht, Agnes, diese Helligkeit, die ich mein halbes siebenundzwanzigjähriges Leben schon als stummer Trabant umkreise, und die erste Hälfte, ohne dich, war noch gar kein Leben. Mein Leben bist du, Agnes.

Durch die Wolle der Uniformbluse ertaste ich das Medaillon, das ich am Hals trage. Nein, nicht von dir habe ich es bekommen, habe es selbst gekauft, schon 1914, bei Ludwig in der Tarnowitzer Straße. Deine sorgsam ausgeschnittene Photographie habe ich hineingetan, habe auch um ein Büschel von deinem Haar gebeten, was du mir lachend verweigert hast. Auch das Photo musste ich mir gegen deinen Willen besorgen, Agnes, ich habe es dir nie gestanden. Und für dieses kleine Geheimnis schäme ich mich mehr als dafür, dass ich dein ausdrückliches Verbot missachtet habe.

Steinmetz, Deventer und Gusinda sind schon beim Horchposten. Ich berühre das Medaillon mit deiner Photographie, die Jungs kriechen, wie sie das immer tun, und plötzlich springen sie auf, stürzen sich von hinten auf die Engländer, packen ihre Helmränder, ziehen daran, reißen Köpfe hoch, legen Gurgeln frei, stechen und schneiden mit den Grabendolchen. Die Engländer schreien, doch was ist ein Schrei, er ertönt und verweht, zerfließt in der dichten Luft, die von keinem Schuss und keinem Granatenknall zerrissen wird.

Die Jungs kommen zurück, Deventer hat es trotz der Eile geschafft, einem toten Engländer die Feldflasche zu entwenden, ich gucke böse, lasse sie ihm aber, danke ihnen still, klopfe ihnen auf die Schultern, Gusinda, meinem Liebling, raufe ich sogar zärtlich das lockig rote Haar. Die Männer legen rasch ihre Ausrüstung an, die Stahlhelme, Heinz und Kubitza packen das MG zusammen, der Zug zieht weiter, wieder hast du mir Glück gebracht, Agnes.

Wir gehen, «Los, los, los», langsam, leise, gebückt, dicht am Boden.

Plötzlich ein Ruck, der Körper reagiert rascher auf das Krachen des Schusses als das Bewusstsein, schon liege ich flach im Dreck, weil vor uns eine Lewis losbellt. Ich erkenne am Krachen, ob es eine Lewis ist, die schießt, oder eine keuchende, mit zunehmender Temperatur Fahrt aufnehmende Vickers oder ein langsam hämmerndes Chauchat oder unsere Nullachtfünfzehn oder noch etwas anderes, es ist wichtig, das zu unterscheiden, wenn man leben will, und ich will leben, denn ich will dich noch sehen, Agnes.

Die Schießerei beginnt, mein Maschinengewehr erwidert das Feuer, ich gebiete Stille, Schießen hat keinen Zweck, die Mannschaft gräbt sich ein, ohne auf den Befehl dazu zu warten, die Schaufeln reißen den lehmigen Boden auf, ich schaue Kiesel an, der verneint, und ich bin auch der Meinung. Wir haben schon zu viel verloren. Wir stürmen nicht. Wir warten auf die Totenköpfe. Ich schicke den kleinen Berliner Gusinda mit der Meldung nach hinten, und wir graben uns liegend ein, ich genauso wie jeder, die Erde unter dem Brustkorb nach vorn, gerade genug, um die Silhouette zu decken, später, wenn die Zeit reicht, wird tiefer gegraben und noch tiefer, dann werden die einzelnen Gruben zu einem Graben verbunden, aber nicht jetzt. Die Lewis schießt ungenau, zu kurz, und bevor sie sich einschießt, werden wir verborgen und unsichtbar sein. «Schneller, Männer, schneller graben», rufe ich nur, damit sie wissen, dass ich da bin, auf sie aufpasse. Gusinda kommt zurück, der Kompanieführer befiehlt den Sturm.

«Gut, dann stürmen wir eben, aber erst warten wir, bis die Totenköpfe unseren rechten Flügel erreicht haben. Das Feuer hat dich aufgehalten, Gusinda, du verstehst? Deshalb warten wir.»

«Jawohl, Herr Leutnant.»

«Wir sind in den Sturmangriff gegangen, sobald du mit dem Befehl zurück warst, stimmt’s?»

«Natürlich, Herr Leutnant.»

«Kiesel, geh nachsehen, ob die Leute gut eingegraben sind.»

Er geht, robbt an unserer Position entlang.

Kiesel ist der wichtigste Mann in meinem Zug, wichtiger sogar als ich, der Führer. Ich gebe die Befehle, Kiesel aber sorgt dafür, dass sie umgesetzt werden, ihm ist es zu verdanken, dass der Zug wie ein geölter Mechanismus funktioniert, er löst Konflikte, er weiß am besten, welcher Mann wo dienen sollte.

Ich liebe ihn, wie alle anderen auch, ihn aber ganz besonders. Die Mannschaft liebe ich, wie ich meine eigenen Kinder lieben würde, wenn ich welche hätte, ihn aber liebe ich, als hätte ich ihn selbst geboren. Er kommt aus Hamburg, seine Mutter ist ledig, die Leute flüstern, sein Vater sei ein französischer Seemann gewesen und Kiesel zum Heer geflohen, weil er Angst vor dem Meer hatte. Im Alter von zwölf Jahren ging er an Bord eines Walfängers, hatte einiges zu ertragen und hasste danach die See mehr als alles andere auf der Welt, deshalb meldete er sich, sobald er siebzehn war, freiwillig zur Armee, denn nur als Freiwilliger konnte er darauf zählen, dass man ihm die Entscheidung überließ, wo er dienen wollte. Wie er dann zu den schlesischen Pionieren kam, habe ich nicht gefragt. Beim Wehrersatzamt hätten sie ihn zweifellos am liebsten zur Marine geschickt, er aber hatte sich geschworen, das Meer nie wiederzusehen. So diente er seine paar Jahre ab und beschloss, in der Armee zu bleiben, als Kapitulant, als Berufssoldat. Wie er es geschafft hatte, nicht zu dem Übelsten in unserer Armee zu werden, dem stumpfsinnigen preußischen Unteroffizier, dem nur aus Grausamkeit und Dummheit bestehenden Feldwebel, weiß ich nicht, das grenzt an ein Wunder.

Mag sein, dass er früher, als Berufssoldat in Friedenszeiten, so einer gewesen ist und erst der Krieg ihn zum Menschen gemacht, den Menschen aus ihm herausgeholt hat. Ich kannte Kiesel seit gerade mal einem Jahr, ich weiß nicht, wie er früher war. Der Kiesel, den ich kenne, ist jedenfalls ein Mensch. Um Drill oder Uniformvorschriften schert sich bei uns längst niemand mehr, als Schlesisches Pionier-Bataillon Nr. 6 sind wir offiziell keine Sturmtruppe, dennoch tragen alle bei uns Wickelgamaschen statt der hohen Stiefel, denn das ist bequemer. Kiesel sorgt dafür, dass die von den Wehrersatzämtern geschickten neuen Rekruten sich Lederflicken auf Knie und Ellbogen nähen, denn er weiß, eine durchgescheuerte Uniform ist schlimmer als der Regelverstoß. Kiesel achtet darauf, dass sie aufessen, die Läuse ausmerzen, Kiesel nimmt so einen frischen Rekruten sogar in den Arm, wenn er unter der Decke heult und nach der Mama ruft. Und wenn einer heult vor Angst, das Gewehr wegwirft und weglaufen will, könnte Kiesel ihn melden, und weiß Gott, wie das endet, doch Kiesel hebt stattdessen das Gewehr auf, stellt es ab, führt den Jungen weg, wenn der sich das gefallen lässt, er tröstet ihn, gibt ihm zu essen und zu trinken.

Er sorgt für sie, als wäre er Vater und Mutter gleichzeitig, und so liebe auch ich sie alle. Kiesel weint, wenn sie sterben, und jammert über jene, die neu ankommen, um mit uns zu sterben. Er diktiert ihnen Briefe an die Mütter, Ehefrauen und Mädchen, die dort angeblich auf sie warten, und Kiesels Briefe sind wunderschön, aufrichtig, aber so, dass die Zensur nichts streichen muss, erhebend und dennoch nicht verlogen, reich dazu, denn Kiesel, der deutsche Feldwebel Kiesel, ist ein leidenschaftlicher Leser, liest nicht nur Goethe oder Löns, auch Rilke, den du so magst, Agnes, ich erinnere mich an dieses Bändchen in grünem Leinen, das du selten beiseitelegst. Kiesel würde dir gefallen, Zitate von Rilke schreibt er den Jungs in die Briefe, und die Mütter wundern sich, dass ihr strohdummer blonder Bauernsohn plötzlich Gedichte aus dem Schützengraben schickt.

Kiesel hat auch einen Vornamen, Johann, aber hier ist er Kiesel. Ich sehe gern zu, wie er sich entspannt, wenn wir im Hinterland sind, wie er rasch Schnaps auftreibt, erst für mich, dann für die Mannschaft und am Ende für sich selbst. Ich sehe gern zu, wie sein Gesicht sich rötet über dem gefüllten Teller, am Feuer, wenn er trotz seines Hasses auf die See De Hamborger Veermaster vor sich hin summt, und wenn er das tut, findet einer der Jungs immer ein Akkordeon, und schon spielt und singt Kiesel, mit rotem Gesicht, schnauzbärtig und schön, soweit ein deutscher Unteroffizier denn schön sein kann, singt mit kräftiger Stimme dieses Seemannslied, die Verse auf Plattdeutsch, ich verstehe kein Wort, und dazu noch dieser in unserem Krieg, unseren Schützengräben, unverfroren englische Refrain, «blow, boys, blow, for Californi-oooo, there is plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacrament-oooo», und die Mannschaft hört zu, isst, wenn es was zu essen gibt, trinkt, wenn es was zu trinken gibt, und empfindet, was niemand begreift, der nicht mit dem Kameraden Suppe aus demselben Kessel gelöffelt, nicht unter zwei Mänteln aneinandergeschmiegt im Graben geschlafen hat, weil es so wärmer ist; der nicht mit ihm gelebt hat und gestorben ist.

So einer ist Kiesel. There is plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento. Jetzt kommt er zu mir zurück, gibt mir mit einem Schulterklopfen zu erkennen, dass alles gut ist. Hätte 1914 ein Feldwebel den Offizier auf die Schulter geklopft … Die Welt von damals gibt es nicht mehr, und ich bin froh darüber, Agnes, ich weiß nur noch nicht, wie die neue Welt sein soll; aber es wird sie geben, da bin ich sicher.

Wir warten. Ich fürchte ein bisschen, der Kompanieführer könnte zur Sicherheit einen weiteren Sturmbefehl schicken, dann würde ich den Zug sofort hochreißen und so tun müssen, als wäre Gusinda vor einer Sekunde erst eingetroffen. Ich sehe mich um, zum Glück ist kein Meldegänger in Sicht.

Der Himmel hinter uns hell von der aufgehenden Sonne.

Der Himmel vor uns hell von den weißen Sternen der Schrapnelle und über uns schwarzer, tintenblauer Himmel.

Erbarme dich unser, Gott, den es nicht gibt. Gleich werden wir aufbrechen, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich meiner, Agnes, meine Herrin, Licht meines Lebens.

Und plötzlich von vorn, von rechts, noch immer im Dunkeln, spritzen Flammen auf, lange, tropfende Feuerzungen, eine nach der anderen, und die Lewis bellt nicht mehr, hinter ihnen melden sich die MGs, die dumpfen Schläge der Granaten, also «Los, los, los, Männer!». Es gibt auf der Welt keine andere Schönheit mehr und kann sie nicht geben, keine Schönheit als den Kampf und die langen Flammenzungen, wenn sie die Haut durch die verbrannte Uniformwolle liebkosen.

«Los, los», schreie ich, schreie jetzt schon, und wir laufen, die Granaten in den Händen, vor uns ist noch immer die kurzatmige Vickers zu hören, und ich höre die Geschosse weich in die Körper meiner Jungs klatschen, so als würde jemand mit feuchten Erdbrocken schmeißen, «In Deckung, in Deckung!». Und wieder am Boden graben wir, graben, zu weit für die Granaten, «Heinz hat was abgekriegt!», brüllt auf Polnisch Kubitza, wir graben uns ein, Kubitza schießt jetzt aus der automatischen Nullachtfünfzehn. Kiesel liegt bei mir, schaut mich fragend an, ich weiß, dass ich entscheiden muss, ich gebe mir noch zehn Sekunden, da spritzt eine weitere Feuerzunge aus dem Werfer der Totenköpfe mit furchtbarem, ohrenbetäubendem Geräusch und ergießt sich in den englischen Graben, die Vickers verstummt, brennende Silhouetten, Engländer, springen aus dem Graben. Einer läuft in unsere Richtung, eine lebende Fackel, die Arme erhoben, und von diesen Armen lodern Flammen, er ähnelt jetzt einem Feueradler, er läuft, man hört ihn heulen.

Gusinda nimmt das Gewehr von den Schultern, ohne Befehl, lädt durch, legt an. Er will nicht, dass der Engländer leidet. Gusinda ist der beste Schütze der ganzen Kompanie, er wird ihm die Qual verkürzen, selbst um den Preis des Ungehorsams. Doch da legt ihm Kiesel sanft und zärtlich die Hand auf den Gewehrverschluss, er lässt es nicht zu.

«Lass. Soll der Engländer brennen», sagt mein guter, süßer Kiesel, und der kleine Berliner Gusinda schießt nicht. Der Engländer rennt, dann fällt er und brennt noch einen Augenblick, rührt sich nicht mehr.

«Los, los, loooos!»

Wir springen hoch, laufen, der erste Graben, «Granaten!». Wir reißen an den Schnüren, werfen im tausendmal geübten Rhythmus, erst vier, dann vier und noch einmal vier, eine Serie von Schlägen, jetzt Kiesel mit der Kugelspritze ganz vorn, als Erster, kurze Serien, «Los, los, los», die Messer, ich schieße dreimal mit der Pistole auf den Rücken eines fliehenden Engländers, beim vierten Mal treffe ich, er stürzt aufs Gesicht, ich laufe über ihn hinweg, trete ihn in den Schlamm, «Los, los, los, Männer», Granaten, Schläge, kurze Serien, Atem, das Herz hämmert, die Schläfen pulsieren, wo ist Kiesel?

Nach links, zeigt er, gut, «Los, los, los», da läuft ein Engländer mit aufgepflanztem Bajonett auf mich zu. Ich schieße einmal, zweimal, dreimal, verfehle ihn jedes Mal, ducke mich im letzten Moment weg, ganz in der Nähe die dumpfen Einschläge der Granaten, vereinzelte Schüsse, wir lassen uns zusammen nach unten in den Graben fallen, er drückt mir das Gewehr auf den Hals, will mich würgen, hat vergessen, dass ich eine Pistole habe, ich reiße die Hand mit der Nullachter hoch, setze sie an seine Rippen, drücke ab, will noch einmal schießen, aber die Pistole schießt kein zweites Mal. Ich wälze den zuckenden Engländer von mir, der Kniegelenkverschluss der Pistole steht ab, die Nullacht ist leer, keine Zeit zum Magazinwechsel, ich werfe sie weg und hebe das Gewehr des Engländers, hebe es auf und steche zu, das Bajonett dringt in den Körper ein, schabt an den Rippen, so lasse ich es, es ragt aus dem Körper, wie in die Erde gerammt. Ich hebe die verdreckte, leere Pistole auf, wische, so gut es geht, den Schlamm ab, puste den Lauf frei, wechsle das Magazin, die Nullacht kriegt keine Ladehemmung, keine Angst, ich ziehe die nächste Granate, wo ist die Mannschaft, da ist sie, gut, wo ist Kiesel?

Es wird Tag.

«Kiesel? Kiesel?» Die Mannschaft zeigt hin, wir kehren um, ich gehe nach rechts, Kiesel, da ist er, sitzt unten im Graben, an die Wand gelehnt, und versucht mit einer Hand, die Stümpfe beider Beine zu umfangen, die es ihm abgerissen hat, eins, denn das andere hängt noch, nur an der Haut. «Mine?», frage ich jemanden. «Sprengfalle?»

Kiesel sagt nichts, Augen und Mund weit aufgerissen, ganz weiß das Gesicht, vom Schnurrbart läuft ihm ein Faden Blut, als hätte jemand den Hahn aufgedreht, die Uniform von Splittern durchlöchert, mein guter, kleiner Kiesel, Hamburger, der die See hasste. Die Mannschaft steht da und schweigt, ich weiß, dass wir hier nicht so stehen können, weiß auch, dass es sinnlos ist, ihn in die Etappe zu bringen in diesem Zustand. Ich lasse mir Deckung geben, Posten, knie bei Kiesel nieder, ziehe den Flachmann, setze ihn an seine Lippen, sage nichts, Kiesel trinkt.

«Deutschland muss sterben», sagt Kiesel mit schwacher Stimme.

«Was?», frage ich. Ich verstehe nicht.

«Deutschland muss sterben, damit wir leben können», wiederholt er.

Aus den Oberschenkelstümpfen spritzt das Blut, am Ende versiegt es sehr rasch, und es gibt keinen Kiesel mehr, doch der Sturm wartet nicht auf uns. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Um zu leben, muss Deutschland uns fressen, unsere Leiber, uns auffressen und in den Schlamm der Gräben scheißen. Solange Deutschland lebt, werden wir weiter sterben.

Deutschland muss sterben, muss untergehen, von der Erde getilgt werden. Plötzlich begreife ich das. Ich begreife und vergesse es sofort, denn ich sollte, ich kann nicht länger daran denken. Ich darf nicht.

Ich hebe die Kugelspritze. «Los, Männer. Los.» Die Mannschaft weint. Die Tränen graben helle Spuren in die verdreckten Gesichter im Schatten der Helme, alte Kerle rotzen sich die hängenden, tabakgelben Schnauzbärte voll, die Mannschaft beweint ihren guten Vater und ihre gute Mutter, Kiesel, doch wir müssen weiter, «Los, los», da stößt ein Meldegänger von der Kompanie zu uns, «Rückzug», wir gehen zurück, es gibt Gefangene, «Zurück, zurück, Leute», nur Kiesel geht nicht mehr zurück, auch Heinz, Schubert, Gorgoń und Pisula nicht.

Wir ziehen uns durch unseren Gang im Drahtverhau zurück, im Laufschritt, schnell, geduckt, etwas weiter sind andere Züge im Rückzug, die Helme in Tarnfarbe gestrichen, es geht zurück, da pfeift der Himmel, ganz anders als unsere Schrapnelle hoch über den Köpfen pfeifen, ein Pfiff, ich werfe mich zu Boden, und noch bevor ich ihn berühre, spüre ich einen Schlag, als hätte jemand mit einem Fünf-Kilo-Bergmannshammer gegen meinen Stahlhelm gedonnert, und spüre nichts mehr, da ist nur noch Finsternis.

Und in der Finsternis, Agnes, leuchten dein Gesicht und dein spöttisches Lächeln, und deine Worte klingen.

«Geh jetzt, Alois. Geh.»

2Komm, Lojzik, wir gehen

Im Dunkel dieser Augenblick, da ich dich das erste Mal sehe.

Du stehst an dem großen Fenster im Kinderzimmer, mit der Hüfte ans Fensterbrett gelehnt, das Profil zu mir gewandt. Du liest einen Brief. Trägst ein weiß-blaues Kleid mit spitzengesäumtem Ausschnitt, bauschigen ellbogenlangen Ärmeln, einem hohen, den Hals säumenden Spitzenkragen, sehr eng in der Taille, um sich unten dezent zu weiten, zu den blauen Schnallenschuhen. Die Sonne hat sich schon fast hinter dem Dach des Hauses auf der anderen Straßenseite versteckt, du stehst im flammend roten Licht, und ich erstarre, versteinere wortlos mit meinem Pappkoffer, der Gymnasiastenmütze, in meinem einzigen, an Ellbogen und Knien schon arg abgewetzten Anzug. Es ist das Jahr 1906, ich bin fünfzehn und erwarte mir nichts Gutes von der Welt und vom Leben, ich habe dazu keinen Grund.

Du zähltest neunzehn Jahre, und deine Schönheit, Agnes, war schon damals, vor zwölf Jahren, zur Gänze erblüht und weiblich. Das kastanienbraune Haar nach damaliger Mode in prächtige Wellen gelegt und im Nacken mit einer blauen Spange verbunden, die vollen Lippen, großen Augen, die makellos weiße Haut, auf den entblößten Unterarmen Konstellationen von Leberflecken und zarte, durchsichtige Härchen.

Deine Schönheit – aufgeblüht und weiblich, Agnes; aber das Wort «Schönheit» passte nicht zu dir.

Du bist ja nicht groß, schon damals war ich etwas größer als du, jetzt einen ganzen Kopf. Wäre ich nicht größer als du, dann hätte mich vielleicht das Schrapnell verfehlt, dessen Schlag mich in die Dunkelheit gesperrt hat.

Stattdessen hat es mich getroffen.

Nein, nichts Hässliches ist an dir, nur dass deine fraglose Ansehnlichkeit sich nicht zu Schönheit zusammenfügt. Du warst und bist weiterhin ein hübsches Mädchen mit vollen Hüften, schmaler Taille und recht stattlichem Busen, nicht mehr wusste ich damals, vor zwölf Jahren, von dir, Agnes, und war dennoch sprachlos. Ich wusste nichts davon, was dich zu dir macht, zur Sonne meines Lebens, zu seinem Zentrum, der Achse meiner Welt, doch etwas muss ich damals schon geahnt haben.

Vielleicht kommt mir das nur heute so vor, vielleicht hätte mich Fünfzehnjährigen damals jedes neunzehnjährige Fräulein in solch einen Zustand versetzt? Ich war Mädchen noch fast gar nicht begegnet, ging an ihnen vorbei, unsichtbar, auf der Straße, mehr nicht.

«Agnes, das ist der Junge, von dem ich gesprochen habe», sagte Herr Gustaw Novack, dein Vater, in diesem seinem makellosen, raffinierten Deutsch, das er nur vergisst, wenn er sich betrinkt, dann hört man plötzlich den Berliner bei ihm heraus, er ist ja in der Hauptstadt aufgewachsen, obwohl du schon in Gleiwitz geboren bist, was ich damals, 1906, auch noch nicht wusste.

Keineswegs hobst du sofort den Blick von dem Brief und gabst so deutlich zu verstehen, was du für wichtiger hieltest. Ich wusste damals noch nicht, dass du das absichtlich tatest. Dass du immer weißt, was du tust, die Bedeutung jeder deiner Gesten und jedes Wortes kennst, sowohl für dich selbst als auch für den, der dich ansieht und dir zuhört, Agnes, ich dagegen weiß gar nichts, mir kam es damals so vor, als hätte ich keine meiner Extremitäten unter Kontrolle. Und sogar heute, jetzt, bevor das Schrapnell auf meinen Stahlhelm geschlagen ist, sogar jetzt in der Offiziersuniform habe ich es nie verstanden, mich stilvoll an einen Kaffeehaustisch zu setzen, mit jener Grazie, mit der andere Offiziere sich setzen, die aus dem alten Korps, aus den alten Familien, die mit dem «von» im Namen. Sie scheinen sich ihres Körpers, ihrer Stimme immer absolut bewusst zu sein; die meine bricht, wenn sie nicht soll, ich spreche zu leise oder zu laut und habe immer den Eindruck, ich redete Unsinn, und wenn ich am Tisch ein Bein über das andere schlage, dann sieht das jedes Mal dumm aus, und ich nehme es sofort wieder herunter, was ebenso dumm wirkt. Deshalb halte ich mich lieber bei der Mannschaft auf, was natürlich sehr schlecht ankommt, bei der Mannschaft fühle ich mich ebenso fehl am Platze, denn schließlich ist im Krieg kein Graben tiefer als der zwischen Soldaten und Offizieren, jedenfalls aber komme ich mir bei ihnen nicht schlechter und dümmer vor.

Ich besitze keinerlei Nonchalance und würde sie doch so gern haben.

Du hast sie und hattest sie schon damals, wie es einem Fräulein aus deiner Klasse geziemt, deshalb hast du den Brief zu Ende gelesen, ihn dann zusammengefaltet und dich langsam umgedreht, ich weiß noch, wie du dich umgedreht und mich mit deinem Blick beehrt hast, und damals, in dem Moment, begann ich zu verstehen, dass nicht die Schönheit dich zu dem macht, was du bist.

Was ist ein Blick? Nichts durchschneidet doch die Luft, nichts verbindet zwei Augenpaare außer den Lichtstrahlen, die vom anderen Gesicht zurückgeworfen werden und sich in meinen oder deinen Augen zu einem Gesicht zusammenfügen, zur Bedeutung eines Gesichts.

Du gewährtest mir also die Ehre deines Blicks, und ich spürte im Bauch dasselbe wie vor dem Sturmangriff, die Eingeweide gewrungen wie ein Lappen.

Ich weiß, wer ich bin, deshalb habe ich Angst, denn ich bin ein Niemand. Sofort senke ich den Blick. Ich war fünfzehn damals und einen Meter achtzig groß, wog einen Zentner und zwanzig Pfund, mein einziger, billiger Anzug war zu kurz und abgewetzt. Deutsch sprach ich schon sehr gut, obwohl mir immer noch eine Spur von slawischem Akzent anzuhören war; den werde ich erst im Studium ablegen.

«Guten Abend, Fräulein», stammele ich und glotze auf meine Schuhspitzen. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Und du hast gelacht, Agnes.

Du hast gelacht, ich wusste damals nicht, ob du über mich lachst oder über etwas anderes, ich wusste nur, du hast mich ganz sicher nicht angelacht. Dein Lachen war wie ein Peitschenhieb. Dein Vater rügte dich behutsam: «Aber Agnes, was für ein Benehmen, was für Manieren! Na gut, Junge, folge mir bitte, ich werde dich in dein Zimmer führen.» Und ich ging. «Die Grundsätze des Zusammenlebens in unserem Haus sind folgende», hob Herr Novack an und zählte sie dann auf, die Liste ist länger als die Hausordnung meines Königlich Katholischen Gymnasiums in Gleiwitz, OS, und das Königlich Katholische Gymnasium in Gleiwitz hat eine sehr lange Hausordnung. Die Schüler haben nicht die Erlaubnis, in eine Konditorei oder ein Restaurant zu gehen, es sei denn in Begleitung der Eltern oder Betreuer, außer den Schülern der Prima und Secunda, die dies mit Erlaubnis der Eltern oder Betreuer tun dürfen. Den Schülern ist es verboten, öffentliche Bibliotheken zu benutzen, allein die Schulbibliothek ist ihnen gestattet. Den Schülern ist es verboten, sich zusammenzuschließen. Ein Schüler, der einen Revolver in die Schule mitbringt, wird von der Schule verwiesen.

Im Hause des Herrn Novack, in dem schönen, modernen Mietshaus an der Wilhelmstraße 34, gelten noch kompliziertere Grundsätze. Befindet der Hausherr sich im Salon, darf man ohne Klopfen nicht eintreten. Die Hausbibliothek darf ich nicht benutzen, denn sie enthält Bücher, die für Jungen meines Alters nicht angemessen sind. Herr Novack wird mir jedoch einmal in der Woche ein Buch aushändigen, das ich anschließend zu lesen habe, um dann eine knappe Beschreibung zu geben und sie Herrn Novack vorzulegen. Wird sie von Herrn Novack bestätigt, so trage ich diese Beschreibung in ein spezielles Lektüreheft ein. Es wird sich um Lektüren für Jungen meines Alters handeln, moralisch aufbauend und sittlich. Das Frühstück wird um sechs Uhr gereicht, das Mittagessen um dreizehn, das Abendessen um achtzehn Uhr. Die Nachtruhe gilt ab einundzwanzig Uhr, das Licht darf bis einundzwanzig Uhr dreißig anbleiben. Sollten Herr Novack und Frau Novack, die, wie ich von Anfang an merkte, von ihm drangsaliert wurde, je Alkoholgeruch bei mir feststellen, so werde ich mit sofortiger Wirkung aus der Pension verwiesen.

«Und das wollen wir doch nicht, Junge, oder? Nach deinen letzten Abenteuern.»

«Ja, besonders nach meinen letzten Abenteuern, Herr Novack», sage ich und achte sorgfältig auf meinen Akzent und die deutsche Aussprache.

Und du, Agnes, hast laut gelacht, hast dich umgedreht und bist gegangen. Du hast mir nicht die Hand gereicht, mich überhaupt gar nicht begrüßt. Ich wusste damals noch nicht, was das bedeutet. Ich dachte, du magst mich einfach nicht, verachtest mich, so wie jede groß gewordene, erwachsene Neunzehnjährige, der die Herren Offiziere der Gleiwitzer Garnison in ihren wunderschönen blauen Uniformen mit roten Aufschlägen, die Ulanenoffiziere, den Hof machen, den Halbwüchsigen mit erstem Oberlippenflaum, Stimmbruch und linkischen Bewegungen verachtet.

Du wusstest, Agnes, du wusstest sofort, dass ich nicht zur Welt der bürgerlichen Stabilität gehöre, die in der Wohnung deines Vaters herrschte. Ich gehörte nicht zu dieser Wohnung, so wie ein aus dem Stall gebrachtes Schwein nicht hierhergehört hätte.

Ich gehörte nicht zu dieser Wohnung mit meinem dunkelgrauen, dreiteiligen und billigen Anzug, der vergangenes Jahr, in der Tertia, im Kaufhaus Schnitzer am Markt für mich gekauft worden und aus dem ich in diesem einen Jahr herausgewachsen war, ohne den Mut zu haben, um einen neuen zu bitten, während ich mich der allzu kurzen Hose und Ärmel immer mehr schämte. Ich passte nicht zu dieser Wohnung mit meinem slawischen Akzent, meinem armseligen Wortschatz, der einfältigen Syntax und den ungeschickten Tischmanieren. Von meinen neun lebenden Geschwistern war ich als Einziger durch Zutun des Pilchowitzer Pfarrers aufs Gymnasium gekommen. Menschen deiner Kreise, Agnes, bekommen nicht so viele Kinder. Vielleicht gehen deshalb alle Jungs aus deinen Kreisen aufs Gymnasium. Aber vermutlich doch eher aus vielen anderen Gründen.

Als ich dich das erste Mal sah, Agnes, war ich in der Obertertia.

Dem Alter nach hätte ich in der Secunda sein müssen, aber ich kam ein Jahr später aufs Gymnasium als die anderen Jungen.

Mein Vater war überhaupt dagegen, dass ich aufs Gymnasium ging.

Nicht weil er es mir nicht gegönnt hätte. «Der Tatulek liebt dich sehr», sagte Mamulka immer, wenn ich verheult zu ihr gelaufen kam und das Gesäß von den väterlichen Gürtelschlägen brannte. «Er liebt dich so sehr, deshalb muss er dich strafen, damit du zu einem Menschen heranwächst. Wer sein Kind liebt, schenkt ihm manchen Gürtelhieb. Der Papa versteht nicht, dass du anders bist als deine Brüderchen und deine Schwester.»

Damals wusste ich so gut wie gar nichts über ihn, davon, was für ein Mensch er war, denn für mich war er nur diese Schreckensfigur, ich erinnere mich aus der damaligen Zeit an seinen schlaffen, grauen und von der Pfeife vergilbten Schnauzbart, die sehnigen Arme, knotigen Hände mit sehr rauer Haut und vom Kohlenstaub schwarz geränderten Nägeln. Einen ähnlichen Rand hatte er meist um die Augen. Er wirkte sehr groß auf mich, doch ich hatte ihn bald überholt, als ich schon auf dem Gymnasium war und wir uns selten sahen, erst damals verstand ich, dass mein Vater von mittlerem Wuchs und eher mager war, er hat auch im Alter nicht zugenommen.

Er war die schiere Macht, die leibhaftige Autorität, sein Wort war das Wort Gottes oder mehr, denn schon damals schien mir Gott vor allem ein Schweigender zu sein, mein Vater dagegen sprach. Nicht viel, aber er sprach.

Heute, da ich vom Splitter am Helm getroffen und in Dunkelheit versunken bin, heute, mit siebenundzwanzig Jahren, im Schlesischen Pionier-Bataillon Nr. 6 im niedrigsten Offiziersrang des Leutnants, der im Polnischen dem Unterleutnant entspricht, umgekehrt als im Deutschen, wo es den Leutnant und den Oberleutnant gibt, heute verstehe ich erheblich mehr. Mein Vater war 1849 in Nieborowitz geboren als dritter von sieben Söhnen des Hintersassen Franz Pokora. In Nieborowice gab es auch andere Pokoras, die aus Schönwald hergezogen, aber nicht mit uns verwandt waren. 1870 zog mein Vater in den Krieg. Ein Jahr später kam er gereift zurück, gefestigt sowohl in seinem preußischen Charakter als auch in seinem bitteren Hass auf den preußischen Staat. Vielleicht war es damals, im Frankreichkrieg, dass sich alles bis auf den Zorn aus meinem Vater verflüchtigt hat und er nur noch aus Zorn bestand, der ihn antrieb wie der verdichtete Dampf die Turbine, will sagen, nicht in einer einmaligen Eruption, nein, der Zorn meines Vaters blieb kontrolliert, in die Druckkammer seines Inneren gesperrt, gleichmäßig abgelassen, und verlieh ihm diese schreckliche Kraft, die ihn alles ertragen und bekämpfen ließ, wenn er nur die Möglichkeit eines Sieges sah. Der Zorn meines Vaters war der des armen Schluckers, der für den Reichen schuftet. Der Zorn des Gefreiten, der auf Befehl des Generals sein Leben in die Waagschale des Schicksals legt. Der Zorn des armen Teufels, des Sohns und Enkels von armen Teufeln, die für die Väter und Großväter des reichen Herrn geschuftet hatten. Der Zorn meines Vaters war der eines Mannes, der in einer Welt lebte, die fest gefügt war und keine Hoffnung, keine Aussicht auf Veränderung bot. Da gab es den König, später den Kaiser in Berlin. Es gab den Landrat in Gleiwitz, und fast das ganze Leben meines Vaters war das ein und derselbe Mensch – er hieß Gemander. Es gab den Pfarrer in Żernica. Die Welt dachte gar nicht daran, aufzumucken, also musste man den Zorn in sich einschließen, ihn fest einsperren, komprimieren, gleichzeitig aber durfte man niemandem auf den Leim gehen, der Opfer für irgendwelche Ideale forderte.

Mein Vater glaubte an nichts. Er akzeptierte die Existenz von Kirche, Staat und König, später Kaiser, glaubte aber den Priestern, Landräten und Offizieren kein einziges Wort, auch die kaiserlichen Erklärungen glaubte er nicht. Es lag nicht in seiner Natur, über die Existenz Gottes zu befinden, «Grüß Gott» sagte er aus Gewohnheit wie jeder Bergmann, er betete mit allen um die Fürsprache der heiligen Barbara vor der Schicht, auch wenn er für drei Ave-Marias nicht mehr zur Kirche ging. Glauben tat er an nichts. Er glaubte kein einziges Wort des auf Deutsch erscheinenden Oberschlesischen Wanderers, glaubte kein polnisches Wort im Katholik, glaubte weder den Polen noch den Deutschen, weder den Kommunisten noch den Sozialdemokraten, ich weiß nicht einmal, ob er sie damals unterschied, er glaubte der Zentrumspartei nicht, den Hakatisten, den Evangelen und Katholiken nicht, jedoch hasste er sie alle in der richtigen Annahme, niemand außer ihm selbst kümmere sich um den Hintersassen, Schlepper und späteren Hauer Anton Pokora aus Nieborowitz, und wer von seinem Wohlergehen rede, der lüge. Der Zorn meines Vaters hatte Geiz zur Folge, ewige Verbitterung, denn mein Vater lächelte niemals, dieser Zorn hatte aber auch Selbstdisziplin und Fleiß zur Folge.

Eine einzige Freude hatte mein Vater im Leben, eine Erholung und ein Vergnügen – mein Vater machte gern Kinder.

Es geht hier nicht allein um den Verkehr, auch wenn er mit der Gewissenhaftigkeit eines Bahnwärters verkehrte, der täglich die Schranke am Übergang öffnet, er verkehrte mit der Mutter jeden Abend nach dem Löschen des Lichts, mit Ausnahme des Freitags, denn Freitag ist der Todestag des Herrn Jesus, und am Freitag wollte meine Mutter nicht verkehren, was mein Vater widerwillig akzeptierte. Nicht der Geschlechtsverkehr war für meinen Vater das Ziel, und auch wenn er ihm gewiss Vergnügen bereitete, gab er sich dieser Tätigkeit nicht aus Lust so systematisch hin, mein Vater war weder lüstern noch hedonistisch, nicht der Tropismus der Lust lenkte ihn, sondern der Zorn. Mein Vater wollte möglichst viele Kinder machen. Nicht weil die Gesellschaft von Kindern, ihr Zwitschern und Lachen sein Herz mit Freude erfüllt hätten, nein. Kinder sind Weibersache, pflegte er zu sagen und kümmerte sich überhaupt nicht um die Erziehung, abgesehen von der strengen Bestrafung jeglicher Missetaten, was ihm kein Vergnügen, sondern unangenehme Notwendigkeit war, denn so verstand er seine väterliche Pflicht.

Wenn er von der Arbeit heimkam und nach Bad und Essen noch Zeit blieb, pflegte er sich mit der Pfeife in die Laube zu setzen und zu schmöken, manchmal las er Zeitung und fluchte leise in sich hinein, wenn er einen Artikel beendet hatte, und jeder von uns jungen Pokoras wusste, dass es für das Stören des Vaters beim ersten Mal eins aufs Maul gab, beim zweiten Mal Gürtelhiebe auf den Hintern, deshalb wagte das niemand von uns. Ungefragt trauten wir uns nie, ihn anzusprechen, er wiederum sprach uns von sich aus fast nie an, was hätte es ihn interessieren sollen, was wir, der Nachwuchs, zu sagen haben. Er hob uns nicht auf seinen Schoß, streichelte oder tröstete uns nicht und legte uns nicht schlafen, was nicht heißt, dass er uns nicht geliebt hätte. Anton Pokoras Liebe bemaß sich danach, dass er uns ernährte, uns einigermaßen kleidete und uns ein Dach über dem Kopf bot. Seine Liebe bemaß sich daran, dass er keinen von uns verjagte, was er hätte tun können.

Nein, Kinder machten nicht Anton Pokoras Lebensfreude aus, er hoffte auch nicht, dass eine zahlreiche Nachkommenschaft ihm ein ruhiges Alter sichern würde, er hatte nämlich eine sehr schlechte Meinung von den Menschen und der Welt und hielt seine Nachkommen keineswegs für etwas Edleres oder Besseres als den Rest der menschlichen Gattung. Sein ruhiges Alter sah er bei Bismarck und seiner Pension besser aufgehoben.

Anton Pokora zeugte Kinder, weil er eine Wut auf die Welt hatte. Seine Nachkommen waren der Fehdehandschuh, den er der Welt hinwarf, Schimpftirade und Rache in einem.

Erkannte er, dass jede weitere Schwangerschaft die Hölle für seine Frau, meine Mutter Pauline, geborene Magnor, war? Ja, natürlich, Tatulek war nicht dumm. Es tat ihm sogar leid, denn er hatte schon Gefühle für die Mamulka, er hielt sie auch für eine gute und ehrliche Frau. Ihm tat es leid wegen der Hölle der Schwangerschaften, doch betrachtete er das Schicksal der Mamulka als naturgegeben, so wie die Jahreszeiten, wie Dürre und Gewitter, Winterstürme und Herbstschlamm. Ich glaube, Mamulka teilte diesen Fatalismus. Dem täglichen Verkehr ergab sie sich wortlos und ohne Gestöhn, auch Vater schwieg dabei, wurde höchstens am Ende einmal lauter.

Sie war neunzehn Jahre jünger als Vater, heiratete ihn mit achtzehn, und was Vater in den fünfzehn Jahren tat, die zwischen seiner Heimkehr aus dem Krieg, von dem er gelegentlich sprach, und ihrer Hochzeit lagen, von der Mamulka oft sprach, das weiß ich nicht. Nie erwähnte er diese Jahre, verheiratet war er vorher nicht, bei der Hochzeit war er siebenunddreißig und schon Hintersasse in Nieborowitz, er besaß ein rotes Ziegelhaus und einen Morgen Land, auf dem er Kartoffeln zog, und arbeitete erst als Schlepper, später als Hauer, erst auf der Luise, später, als sie die Schächte des Bergwerks Delbrück gruben, dort.

Nach der Hochzeit kam Franz zur Welt, fünf Jahre früher als ich. Ein Jahr nach Franz Johann, ein Jahr nach Johann Erich, nach dem kleinen Erich kam ein sehr schwaches Mädchen, das Vater selbst auf den Namen Martha taufte, denn er sah, sie würde nicht überleben. Tatsächlich starb sie fünf Tage nach ihrer Geburt.

Mama weinte angeblich sehr, hat mir Franz erzählt, obwohl er sich unmöglich daran erinnern konnte, Mama weinte sehr, und Vater ging zur Arbeit; als er zurück war, nahm er ein Bad, Mama gab ihm sein Essen, danach saß er in der Laube und rauchte sein Pfeifchen, ohne zu weinen. «Weibsgeplärr und Sommerregen sind kein Grund, sich aufzuregen», grummelte er.

Ein Jahr nach Martha wurde Konrad geboren, ein Jahr nach Konrad wiederum, 1891, kam ich auf die Welt.

Ungefähr zu der Zeit muss Mama meinem Vater erklärt haben, dass sie nicht mehr in Deutsch Zernitz zur Kirche gehen würde, zu deren Pfarrgebiet Nieborowitz gehörte, sondern von nun an in Pilchowitz; der Pilchowitzer Pfarrer predige so schön, der in Żernica nicht.

Vater hatte kein Fünkchen Respekt vor derartigen Extravaganzen, das waren Herrschaftsallüren, nichts Menschliches. Da er aber alles Kirchliche zugleich als Frauensache betrachtete, opponierte er nicht. Er blieb unerschüttert. Dass die Nachbarn uns Pokoras scheel ansahen, weil wir zum Gottesdienst nach Pilchowitz gingen, war ihm egal. Ihn interessierte die Meinung anderer Leute nicht, zu sehr war er mit seinem stummen Zorn beschäftigt. Darin unterschied er sich zweifellos grundsätzlich von den Vätern meiner Kameraden auf der Volksschule, denen die Meinung anderer im Dorf oder in der Bergarbeiter-Gemeinschaft wichtiger war als alles Menschen- oder Gottesrecht, und diese innere Unabhängigkeit war vermutlich der einzige Charakterzug, der ihn mit meiner Mutter verband; das hatte er ihr, die so viel jünger war, beibringen können.

Als ich fast zwei war, brachte meine Mama nach längerer Pause als sonst, im Jahre 1893, einen schwächlichen Jungen zur Welt. Wieder taufte Vater ihn zu Hause, und nach einem Monat starb dieser Junge. Er hieß Simon, was für sein kurzes Dasein, ein Leben, das sich seiner Eigenständigkeit nicht einmal bewusst wurde, natürlich bedeutungslos war. Zum Glück kann ich mich gar nicht daran erinnern, Franz aber sagte, dieses Mal habe Mama überhaupt nicht geweint, Vater sei zur Arbeit gegangen, und nach der Arbeit, nach Bad und Essen, das Mutter trotz des Todes des kleinen Simons wie jeden Tag zubereitet hatte, habe er wie üblich in der Laube gesessen und Pfeife geraucht.

1895 wurde Wilhelm geboren, 1897 Karl, und seine Geburt ist die erste, an die ich mich erinnere, die kleinen Fäustchen, die ich ihm aus dem dicken Steckkissen hervorwühlen half, das ihn in der Krippe beengte.

Zwei Jahre nach dem kleinen Karl wurde Ana geboren, die ich bis heute am meisten von allen Geschwistern liebe.

Nach Ana wurde der nach Vater benannte Anton geboren, das war im Jahr 1902, als ich aufs Gymnasium ging und nicht mehr zu Hause wohnte. Franz und Johann malochten damals schon mit Vater im Delbrück-Werk als Schlepper.

Nach Anton kam August zur Welt, ich war in der Tertia und wohnte im Konvikt und kannte dich noch nicht, meine liebe, geliebte, ferne Agnes.

Nach August wurde 1909 Isidor geboren. Davon erfuhr ich aus einem Brief der zehnjährigen Ana, als ich selbst schon in Breslau studierte. Was weiter geschah, weiß ich nicht, seit 1914 habe ich keinen Kontakt mit zu Hause, mit niemandem aus der Familie. Ich hatte meine Gründe dafür und habe sie weiterhin, wenn ich jetzt, in der Dunkelheit, überhaupt sagen kann, dass ich irgendetwas habe.

Ich fragte mich so manches Mal, wie Mamulka ausgesehen haben mochte, früher, vor mir und meinen Geschwistern. Immer war sie zierlich, mit zarten Zügen, kleiner Nase, dunklen Augen und Haaren, ich schließe nicht aus, dass sie in ihrer Jugend schön gewesen wäre, wenn sie diese Schönheit nicht unter schweren Bauernkleidern verborgen hätte.

Vater und sie haben sich auf der Hochzeitsfeier von Tatuleks Cousin in Deutsch Zernitz kennengelernt. Mama war damals achtzehn, ich weiß nicht, wie sie aussah, auch kurz danach, als sie heirateten, denn sie haben kein Hochzeitsphoto machen lassen, das war eine zu große Ausgabe. Das erste Photo von Mama stammt aus einer Zeit, an die ich mich gut erinnere, von der Hochzeit meines älteren Bruders Franz, wenige Wochen bevor ich dir begegnete, Agnes, ausgerechnet zu jener Zeit, als ich Ärger im Konvikt hatte. Auf dieser Aufnahme ist Mamulka schon beinahe vierzig und hat zwölf Schwangerschaften hinter sich, man sieht ihr die Jahre und die Schwangerschaften an, gekleidet ist sie nach Bauernart, nie habe ich sie im herrschaftlichen Aufzug gesehen, das Haar ist straff zusammengesteckt. Ich habe diese Photographie bei mir, trage sie im Portemonnaie, in einer Uniformtasche, das einzige Photo, das ich vor vier Jahren mit in den Krieg genommen habe.

Wir alle, ich und meine zwölf Geschwister, die lebenden und die, die nicht überlebt haben, waren Früchte des verdichteten Zorns meines Vaters, der ihn antrieb wie Dampf. Wir waren, wir sind, zumindest diejenigen von uns, die leben, denn ich weiß nicht, wie viele meiner Brüder der Krieg dahingerafft hat, wir also waren, sind der Fehdehandschuh, den er der Welt hinwarf, sein stummer Schrei.

Wir sind auch, waren, das jahrelange Martyrium meiner Mutter, ein Martyrium, das mein Vater wahrnahm, so wie er das furchtbare Leben des Pferdes sah, das unter Tage die Wagen mit dem Fördergut zog, und zum Leid meiner Mutter hatte er ein ähnliches Verhältnis wie zu dem des Pferdes – er litt mit, hielt dieses Martyrium aber für naturgegeben, dagegen konnte man sich so wenig auflehnen wie gegen den Tod. Es war natürlich nicht Vater, der mich aufs Gymnasium geschickt hatte. Auf diese exzentrische Idee kam der Pilchowitzer Pfarrer Scholtis, ein ansehnlicher, gut gebauter Mann, damals Anfang vierzig, ruhig, kräftig und selbstbewusst, der sich im Deutschen ebenso gewandt ausdrückte wie im Hochpolnischen und in unserer Sprache.

Er kannte mich, denn durch das Zutun meiner Mutter wurde mir als einzigem von uns Kindern die Ehre zuteil, Messdiener zu sein, und zwar in Pilchowitz, wo Mama – noch ehe sie mich zur Welt brachte – nun zur Kirche ging, nicht mehr in Deutsch Zernitz, unserer eigentlichen Pfarrgemeinde.

Sehr rasch lernte ich, wann man mit den Messkännchen von der Seite der Lesungen zur Evangelien-Seite gehen, wann man beim Hinübergehen auf zwei Knien