9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

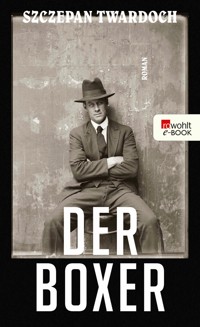

Ein Buch wie ein Faustschlag – Szczepan Twardochs spektakulärer Roman über die Warschauer Unterwelt der dreißiger Jahre Jakub Shapiro ist ein hoffnungsvoller junger Boxer und überhaupt sehr talentiert. Das erkennt auch der mächtige Warschauer Unterweltpate Kaplica, der Shapiro zu seinem Vertrauten macht. Doch rechte Putschpläne gegen die polnische Regierung bringen das Imperium Kaplicas in Bedrängnis; er kommt in Haft, als ihm ein politischer Mord angehängt wird. Im Schatten dieser Ereignisse bricht ein regelrechter Krieg der Unterwelt los. Jakub Shapiro muss die Dinge in die Hand nehmen: Er geht gegen Feinde wie Verräter vor, beginnt – aus Leidenschaft und Kalkül – eine fatale Affäre mit der Tochter des Staatsanwalts, muss zugleich seine Frau und seine Kinder vor dem anschwellenden Hass schützen – und nimmt immer mehr die Rolle des Paten ein. Der Aufstieg eines Verbrecherhelden zwischen Gewalt, Eleganz und Laster, seine Verletzlichkeit als Jude im Vorkriegs-Warschau: «Der Boxer» ist grandios angelegt und fast filmisch erzählt, ein Panorama mit Sportlern und Schurken, einem Mann mit zwei Gesichtern, glamourösen Huren und charismatischen Gangstern. Ein überragender, thrillerhafter Roman, der eine eruptive Epoche geradezu körperlich erlebbar macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 570

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Szczepan Twardoch

Der Boxer

Roman

Über dieses Buch

Ein Buch wie ein Faustschlag – Szczepan Twardochs spektakulärer Roman über die Warschauer Unterwelt der dreißiger Jahre

Jakub Shapiro ist ein hoffnungsvoller junger Boxer und überhaupt sehr talentiert. Das erkennt auch der mächtige Warschauer Unterweltpate Kaplica, der Shapiro zu seinem Vertrauten macht. Doch rechte Putschpläne gegen die polnische Regierung bringen das Imperium Kaplicas in Bedrängnis; er kommt in Haft, als ihm ein politischer Mord angehängt wird. Im Schatten dieser Ereignisse bricht ein regelrechter Krieg der Unterwelt los. Jakub Shapiro muss die Dinge in die Hand nehmen: Er geht gegen Feinde wie Verräter vor, beginnt – aus Leidenschaft und Kalkül – eine fatale Affäre mit der Tochter des Staatsanwalts, muss zugleich seine Frau und seine Kinder vor dem anschwellenden Hass schützen – und nimmt immer mehr die Rolle des Paten ein.

Der Aufstieg eines Verbrecherhelden zwischen Gewalt, Eleganz und Laster, seine Verletzlichkeit als Jude im Vorkriegs-Warschau: «Der Boxer» ist grandios angelegt und fast filmisch erzählt, ein Panorama mit Sportlern und Schurken, einem Mann mit zwei Gesichtern, glamourösen Huren und charismatischen Gangstern. Ein überragender, thrillerhafter Roman, der eine eruptive Epoche geradezu körperlich erlebbar macht.

Vita

Szczepan Twardoch, geboren 1979, ist einer der herausragenden Autoren der polnischen Gegenwartsliteratur. Mit «Morphin» (2012) gelang ihm der Durchbruch, das Buch wurde mit dem Polityka-Passport-Preis ausgezeichnet, Kritik und Leser waren begeistert. Für den ebenfalls hochgelobten Roman «Drach» wurden Twardoch und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke Berlin Preis geehrt. Bei polnischen Lesern wie Kritikern übertraf «Der Boxer» diese Erfolge sogar noch. Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «Król» bei Wydawnictwo Literackie, Krakau.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2018

Copyright © 2018 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin // «Król» Copyright © 2016 by Szczepan Twardoch

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Umschlagabbildung: CCO 1.0 Public Domain Dedication

ISBN 978-3-644-10027-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Wer ist denn kein Sklave?»

Herman Melville, Moby-Dick

אAlef

Meinen Vater hat ein großer, gutaussehender Jude mit breiten Schultern und dem mächtigen Rücken eines makkabäischen Kämpfers getötet. Jetzt steht er im Ring, es ist der letzte Kampf des Abends und die letzte Runde dieses Kampfes, und ich schaue aus der ersten Reihe zu. Ich heiße Mojżesz Bernstein, bin siebzehn Jahre alt und existiere nicht.

Ich heiße Mojżesz Bernstein, bin siebzehn Jahre alt und bin kein Mensch, ich bin ein Nichts, es gibt mich nicht, ich bin der magere, arme Sohn eines Niemand und schaue auf den, der meinen Vater getötet hat, schaue, wie er im Ring steht, schön und stark.

Ich heiße Mojżesz Inbar, bin siebenundsechzig Jahre alt. Ich habe meinen Namen geändert. Ich sitze an der Schreibmaschine und schreibe. Ich bin kein Mensch. Ich habe keinen Namen.

Der Boxer im Ring heißt Jakub Shapiro. Der Boxer hat zwei schöne Söhne, David und Daniel, doch damals weiß ich das wohl nicht; jetzt weiß ich, dass er sie hatte. Er hat auch schwarzes Haar, das glänzt von schwerer Brillantine.

Der Boxer hat meinen Vater getötet. Aber jetzt kämpft er.

Er kämpft die letzte Runde in diesem Kampf.

Die Mannschaftsmeisterschaften der Hauptstadt zwischen Legia und Makkabi begannen mit dem Fliegengewicht, davor gab es zwei Sensationen. Baśkiewicz und Doroba traten in höheren Gewichtsklassen an, das war die erste Sensation. Die zweite war ein Streit zwischen Ringrichtern. Damals habe ich mich wohl noch nicht ausgekannt, es interessierte mich also wenig, ich hörte nur, was die Leute neben mir sagten. Sie waren erregt. Vom Kampf und von den Sensationen.

Ich saß in der ersten Reihe, im Saal des städtischen Kinos an der Ecke Długa und Hipoteczna. Der Saal wurde gern gemietet, auch für Kämpfe. Im Rückblick scheint mir, dass ich damals wirklich den ersten Boxkampf meines Lebens gesehen habe.

Die zwei einander fremden Warschaus sind um den Ring versammelt, und ich zwischen ihnen, direkt am Podest, aber mir ist, als säße ich überall, auf jedem von einem Juden besetzten Stuhl, und schaute von nahem und weitem zugleich auf den Ring. Niemand sieht mich.

Um den Ring waren zwei Warschaus versammelt, die in zwei Sprachen redeten, in ihren eigenen Welten lebten, unterschiedliche Zeitungen lasen und bestenfalls Gleichgültigkeit füreinander hatten, schlimmstenfalls Hass, normalerweise aber einfach distanzierte Abneigung, als wohnten sie nicht Straße an Straße, sondern getrennt durch einen Ozean; und ich war ein magerer Jüngling mit blasser Haut, geboren irgendwo dort, ich weiß nicht mehr, vermutlich vor siebzehn Jahren, sagen wir also 1920, und ich hatte den Vornamen Mojżesz bekommen, den Nachnamen Bernstein wie üblich von meinem Vater Naum geerbt, ihn trug auch meine Mutter Miriam, alle mosaischen Glaubens, und ich war geboren als Bürger der kürzlich wiedererstandenen Republik Polen und saß als ein – verglichen mit den Polen – etwas geringerer Bürger dieser Republik im Zuschauersaal des städtischen Kinos, das früher einmal das Theater der Neuigkeiten war, bis das Bogusławski-Theater in das Gebäude an der Ecke Długa-/Hipotecznastraße zog, und am Ende kamen Kino und Boxen.

Zuerst kämpften die hageren Boxer im Fliegengewicht, und das jüdische Warschau brüllte vor Freude, als der Ringrichter nach dem Kampf den Arm von Rundstein hob. Kamiński, der knochige Faustkämpfer der Legia, hatte in der ersten Runde blutüberströmt aufgegeben.

Dann das Bantamgewicht. In der ersten Runde schien unser Boxer, wie ich den Rufen des jüdischen Publikums entnahm, die Oberhand zu haben. Er hieß Jakubowicz. Der polnische Ringrichter favorisierte unübersehbar den Sportler der Legia und reduzierte Jakubowiczs Punktvorsprung durch immer neue, unbegründete Ermahnungen. Es gab drei Runden, nach der dritten erklärte der Punktrichter ungerechterweise Baśkiewicz von der Legia zum Sieger, und es ging los: Ein dicker Jude mit Brille schleuderte eine Papiertüte voller Kirschen auf den Richter und schrie, hier könnten alle zählen. Auf ihn stürzte sich ein polnischer Apache, der Dickwanst wehrte sich geschickt, sie wurden getrennt, aber der Wettkampf war einige Minuten unterbrochen.

Als es gelungen war, den Saal zu beruhigen, stiegen die Federgewichtkämpfer in den Ring, und den sehr langsamen Szpigelman besiegte Teddy mit Leichtigkeit nach Punkten, also Tadeusz Pietrzykowski, Meister der Stadt Warschau, derselbe, der später in einer anderen Welt als Häftling in den Lagern Neuengamme und Auschwitz kämpfte.

Im Leichtgewicht verprügelte Rozenblum erfolgreich den harten, ausdauernden Bareja. Im Weltergewicht dominierte Niedobier eindeutig über Przewódzki, dennoch verkündete der Richter ein Unentschieden. Das jüdische Publikum buhte, das christliche applaudierte.

Dann das Mittelgewicht. Doroba von der Legia legte unseren Szlaz in den ersten Sekunden der ersten Runde auf die Bretter, und man muss sagen, dass Szlaz ihm mitten in die rechte Gerade lief, und Dorobas Gerade war explosiv. Er lief – und rumms. Das jüdische Publikum schwieg betreten, das polnische applaudierte triumphierend.

Im Halbschwergewicht kehrte sich das Glück um: Neuding schickte Włostowski auf die Bretter, der stand zwar bei neun auf, gleichwohl befanden die Richter auf technischen Knock-out.

Dann kamen die Boxer der Schwergewichtsklasse in den Ring.

«In der rechten Ecke Andrzej Ziembiński von der Legia Warszawa», schrie der Conférencier. Beifall.

Er sah eindeutig am besten von allen aus, überhaupt nicht wie ein Boxer, eher wie ein Leichtathlet. Sehr groß, mit langen, gleichwohl muskulösen Gliedmaßen und dem ebenso langen Rumpf eines Schwimmers, sehr helles, fast weißes Haar, an den Seiten kurz geschoren, oben länger und zum Scheitel gekämmt, dazu blassblaue Augen und ein kantiger Art-déco-Kiefer. Einen Augenblick lang schien er mir einem Filmstar zu ähneln, doch begriff ich schnell, dass es etwas anderes war. Er sah aus wie die deutschen Sportler, arische Halbgötter auf den Fotos und Zeichnungen, die man manchmal in den Illustrierten fand. Zugleich hatte sein Gesicht etwas Zartes, fast Mädchenhaftes, Gepflegtes, das ich nicht benennen konnte und von dem ich heute weiß, dass es einfach Menschen der höheren Klassen auszeichnet, die vom Leben verwöhnt sind.

«In der linken, meine Damen und Herren …» Der Conférencier machte eine Pause.

Auf den jüdischen Tribünen wurde es laut.

«In der linken Ecke in den Farben von Makkabi Warszawa …» Eine weitere Pause.

Es toste. Der Conférencier sah sich befriedigt auf den Tribünen um – mehr als zweieinhalbtausend Zuschauer waren zu dem Kampf gekommen – und brüllte schließlich:

«Jakub Shapiro!!!»

Die jüdischen Fans sind hin und weg, sie klatschen, schreien, skandieren den Namen, die polnischen applaudieren zurückhaltend. Die Boxer nehmen voreinander Aufstellung. Der Gong ertönt, im Saal wird es still.

Er war schön, anders schön als Ziembiński, eine gleichsam finstere Art von Schönheit, er war auch etwas kleiner, aber immer noch gut einen Meter achtzig groß und nicht so schlank, deutlich schwerer gebaut.

Seine Züge waren hart und grob, die Nase trug die Spur eines alten Bruchs, dennoch war er schön sogar in diesem lächerlichen, glänzenden Höschen, dem Träger-Turnhemd mit der Aufschrift «Makkabi» auf der Brust und den sockenartigen Sportschuhen, mit denen seine Füße den hell erleuchteten Ring abtasteten wie brüchiges Eis, leicht, Linke-Rechte, Linke-Rechte, so leicht, als wäre er kein wuchtiger Schwergewichtsboxer, zweiundneunzig Kilo kompakte Muskulatur, harte Knochen und gerade so viel hartes Fett über dem Gürtel der Boxerhose, um die Weste zu füllen, wenn er die Sportkleidung gegen den Anzug tauschte.

Ziembiński wog neunundachtzig Kilo, sah aber nach weniger aus, kein Gramm Fett unter der Haut, nichts als Muskeln, von hartem Training gemeißelt wie eine griechische Statue.

Ich spürte sehr deutlich die Ruhe und Selbstsicherheit des jüdischen Boxers. Ich spürte auch das Vergnügen, den Schauder des Vergnügens, als die Menge seinen Namen brüllte. Und ich spürte, wie dieser Schauder sich wie sexuelle Lust in seinem Körper verbreitete, wenn sie skandierten:

«Sha-pi-ro, Sha-pi-ro, Sha-pi-ro!»

Ich sah, mit welcher Ruhe er sich gab, wie sicher er sich seines Körpers war, wie er ihn beherrschte, wie dieser geübte, im Training gemarterte Körper ihm zu Willen war, gleichsam aufgezogen von inneren Federn, wie frei er mit Kopf und Armen arbeitete, als müsse er sich unter niedrigen Deckenbalken bewegen.

Und wie er zuschlug.

Die Kraft kommt aus den Beinen. Füße, der Innenrist, die Knie nach innen, alles ganz federnd, die behandschuhte rechte Faust deckt die Kieferscharniere von rechts, links – die linke Schulter, die Ellbogen dicht am Körper. Und wenn er zuschlägt, muss der ganze Körper sich zu einem einzigen Ausstoß von Energie verdichten.

Linke Hüfte und Schulter drehen sich, von den Bauch- und Rückenmuskeln mitgerissen. Der Krampf dieser Muskeln presst Zwerchfell und Rippen zusammen, deshalb ist der Schlag von einem Zischen begleitet, wenn die zusammengedrückte Luft aus den Lungen entweicht.

Auch der linke Fuß dreht sich, als würde er eine Kippe ausdrücken, und plötzlich wirft er den linken Arm nach vorn, als würfe er einen Stein, die Faust verdreht sich im Flug und fährt nach vorn in einem kurzen Schuss, wie ein Peitschenhieb, schnellt sofort zurück, als wäre sie ganz Feder.

Manchmal aber umwickelt keine Bandage die Faust, umhüllt sie kein Handschuh. Manchmal schlägt die Faust nicht auf den Sack. Manchmal trifft Knochen auf Knochen, und Zähne splittern. Manchmal ist es genau so. Manchmal muss es so sein.

Jetzt aber nähert er sich tänzelnd Ziembiński, schwebt durch den Ring, wechselt das Bein, ein bisschen wie Charlie Chaplin in der Kinokomödie, kommt näher, sticht mit der Linken vorsichtig die Luft, als suche er eine Lücke in dem Kokon, der den Gegner umhüllt.

Ziembiński erwidert, er kämpft gut, ein hervorragender Boxer, jetzt weiß ich das, damals wusste ich es wohl nicht, ich glaube, ich kannte mich nicht aus im Boxen, ich guckte hin und wusste nicht, was ich sah, jetzt aber rufe ich mir meinen Blick auf sie von damals in Erinnerung, und es scheint mir ein verständiger Blick zu sein, ein analytischer Blick, der alles an ihnen wahrnimmt, was der geübte Blick, vertraut mit dem, was er sieht, an ihnen wahrnehmen kann. Vielleicht ist es mein heutiger Blick, nicht der von damals.

Sie kämpften in einem höheren Tempo als dem, in dem Schwergewichtler gewöhnlich boxen. Unter einer der Linken Ziembińskis, die so schnell sind wie der Luxtorpeda (so hieß es am nächsten Tag in der Zeitung), taucht Shapiro mit einer Rolle ab, aber nicht auf dem führenden linken Fuß, sondern auf dem rechten, und nimmt für einen Moment die Haltung eines Linkshänders ein, mit der Rechten vorn, und schickt dem überraschten Ziembiński zwei rasche Rechte ins Gesicht, zerschlägt ihm den linken Brauenbogen. Der Boxer der Legia weiß nicht einmal, was ihn getroffen hat, doch Shapiro lässt von ihm ab, springt zurück, lockert sich einen Meter weiter, obwohl er ihn jetzt in die Seile schicken, ihn mit einem Hagel von Haken auf Kopf und Rippen überschütten könnte.

«Mach ihn fertig, fertig …!», schreit der Sekundant.

Shapiro könnte jetzt nachsetzen. Aber er lässt ab. Er ist sich seiner sicher, allzu sicher. Er ignoriert die Rufe des Sekundanten. Er will sich weiter schlagen.

Siebenunddreißig Jahre ist er alt. Nicht mehr jung. Geboren als Untertan von Zar Nikolaus II. unter der Anschrift Nowolipki 23, Wohnung Nummer 31, keine zwei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem er gerade kämpft. In der Geburtsurkunde steht der russische Vorname Иаков, seine Frau (sie sind nicht verheiratet, dennoch ist sie seine Frau) sagt polnisch «Jakub» zu ihm, manchmal spricht sie ihn auch, wie seine Mutter, mit «Jankiew» an, auf Jiddisch, der Nachname unverändert.

Für mich aber war er immer Jakub, natürlich erst seitdem er nicht mehr Herr Shapiro war.

Ich sah ihm damals hasserfüllt zu, obwohl ich noch nicht wusste, dass er meinen Vater getötet hatte. Ich wusste nur, er hatte ihn mitgenommen. Ich erfuhr alles erst später und lernte Jakub Shapiro später lieben und wollte selbst Jakub Shapiro werden, und vielleicht bin ich es irgendwie geworden. Oder vielleicht wusste ich es auch schon. Vielleicht wusste ich schon alles.

Ich hatte gesehen, zwei Tage vorher, wie Shapiro meinen Vater Naum Bernstein aus unserer Wohnung in dem Haus an der Ecke Nalewki und Franciszkańska zerrt, Nummer 26, Wohnung 6, ihn an dem langen Bart wegzieht und undeutlich flucht.

«Biz alejn schildig, di schojte ajno, di narischo frajer!»[*], sagt Shapiro und zieht meinen Vater am Bart.

Unten, eskortiert von dem Riesen Pantaleon Karpiński und dem rattenhaften Munja Weber, von denen ich später schreiben werde, warf er meinen Vater in den Kofferraum seines Buick und fuhr davon.

Ich stand in der Küche, Mutter flüsterte, ich solle keinen Mucks machen, also machte ich keinen, Vater hatte sich im Schrank versteckt, sie fanden ihn sofort und holten ihn raus, und als ich sah, wie sie ihn am Bart hinauszogen, ließ ich unwillkürlich das Wasser aus meiner Blase, der Harnfleck in der Wollhose wuchs rasch.

Er blieb kurz bei mir stehen, ohne den Bart meines Vaters loszulassen.

«Nur keine Angst, Junge», sagte er sehr sanft, ich hatte solche Sanftheit nicht erwartet.

Auf der rechten Hand, das sah ich von nahem, waren mit blassblauem Stich ein zweischneidiges Schwert und vier hebräische Buchstaben eintätowiert: תוומ, mem, waw, waw und taw, in der Richtung gelesen, wie man schreibt, von rechts, was auf Hebräisch Tod bedeutet.

Ich stürzte mich damals auf ihn, versuchte, ihn zu schlagen. Ich hatte mich auch früher gern geschlagen, mit jüdischen und christlichen Jungs trugen wir große Schlachten mit Faust und Steinen aus, auf dem Waffenplatz, Cheder gegen Cheder, Schule gegen Schule, bis die Polizei uns vertrieb. So wie alle.

Shapiro aber war kein Halbstarker. Er duckte sich vor meiner kindlichen Attacke weg, rollte mit den Augen, schlug nicht einmal zu, sondern schubste mich nur, Mama schrie, ich fiel auf den Boden zwischen Tisch und Anrichte, weinend. Die ganze Zeit sah ich das Schwert und den Tod auf der Hand, die den Bart meines Vaters zusammendrückte.

Ich beschloss damals, niemals einen Bart zu tragen. Das Übrige kam von selbst. Ich beschloss, so zu werden wie er.

Als ich Shapiro beim Boxkampf im Theater der Neuigkeiten zuschaute, sah ich die Tätowierung nicht, sie war vom Handschuh verdeckt und darunter von der Bandage. Ich konnte nicht gut Hebräisch, manchmal kommt es mir noch heute so vor, als könnte ich nicht gut Hebräisch, ich wusste nicht, ob ich herauskriegen würde, was תוומ heißt.

Auch wenn ich zum ersten Mal im Leben einen Boxkampf sah, war ich fasziniert. Schon als kleiner Junge schlug ich mich gern, denn sich schlagen hieß für mich ein neuer, anderer Jude sein, ein Jude aus der Welt, die mein Vater und meine Mutter mir verbieten wollten, die mich dennoch anzog, obwohl ich nicht viel von ihr wusste, einer Welt, die Zug und frische Luft nicht fürchtete, jene Schreckgespenster der Melamdim aus unserem Cheder, jener Welt ohne Pejes und Talit. Ich schaue also zu.

Shapiro, so schwer er wirkt, ist ungewöhnlich sprungstark, er arbeitet sich auf angewinkelten Beinen um Ziembiński herum, als suchte er eine Lücke in der dichten Deckung des größeren Boxers, er hält die Deckung flach, rechte Faust an der rechten Brust, die linke in gleicher Höhe davor.

Erst nach dem Krieg begannen die Boxer die Hände höher zu halten, glaube ich.

Shapiro ist die ganze Zeit aktiv, wie aufgezogen, links, rechts, die wenigen Schläge Ziembińskis gegen seinen Rumpf blockt er mit den Ellbogen ab, jenen gegen den Kopf weicht er gewandt und federnd aus, als kämpfte er nicht im Schwergewicht, sondern im Bantam, und die ganze Zeit weicht er vor dem Gegner zurück, lässt sich in die Seile drängen.

Ziembiński, obwohl er aus dem aufgeplatzten Brauenbogen blutet, ist eindeutig überlegen. Er greift die ganze Zeit an, Shapiro verteidigt sich nur, weicht aus, geht in Deckung, feuert manchmal eine rasche Linke zurück.

Es sieht aus, als würde er verlieren, und diese Niederlage wünsche ich ihm sehr.

Doch er ist völlig ruhig. Er weicht aus, springt zurück, markiert die Linke, spielt. Als arbeite er am Sandsack, nicht als kämpfe er einen wichtigen Kampf. Er spielt, entspannt, er sieht, dass Ziembiński, schließlich ein erfahrener Boxer, diese seine Ruhe ungemein fürchtet. Kein Gegner im Ring ist furchtbarer als ein ruhiger und selbstsicherer Gegner. Die schrecklichste Miene, die ein Boxer aufsetzen kann, ist das Lächeln.

Doch ich halte es immer noch für unmöglich, dass ein Jude, der meinen Vater von zu Hause weggeholt hat, diesen schlanken Blonden mit dem aufs Hemd gestickten weiß-schwarz-grünen Wappen der Legia Warszawa besiegen könnte. Ziembiński scheint ihm nicht nur körperlich überlegen zu sein, nicht nur in der Reichweite und Größe, sondern auch darin, dass er hier schließlich zu Hause ist, dass er zur Klasse der Besitzer und Herrscher dieses Landes gehört. Er hätte auch ein Arbeiter sein können, ärmer als Naum Bernstein, der nicht mehr lebt, aber als hellhaariger Riese mit dem Wappen der Legia auf der Brust würde er immer etwas Besseres sein als der jüdische Boxer im Hemd von Makkabi.

Damals wollte mir nicht in den Kopf, dass ein Jude im Ring einen Christen besiegen könnte, auch wenn wir uns auf dem Waffenplatz mit christlichen Jungs prügelten. Aber das war etwas anderes. Und ich war damals siebzehn, ich kannte nur die Welten des Cheder, der Jeschiwa, der Synagoge und mein Zuhause.

Danach lernte ich alle anderen kennen.

Ziembiński drängt Shapiro bis an die Seile, das polnische Publikum denkt, jetzt ist es aus mit ihm, doch der jüdische Boxer kippt plötzlich nach hinten, als wollte er auf den Rücken fallen, die Seile straffen sich, halten seinen Körper und werfen ihn dann nach vorn, wie eine Gummischleuder den Stein – Shapiro taucht in perfekter Rolle unter Ziembińskis ausladendem rechten Schwinger ab und schlägt von unten einen mächtigen linken Haken, er legt in diesen Hieb, der immer noch von der Spannkraft der Seile getrieben ist, die Drehung von Schultern und Hüften und die Streckung des Rückgrats; Ziembiński, am Kinn getroffen, erschlafft sogleich und stürzt mit Getöse in den Ring, so als hätte Shapiro an seinem Kiefer einen Knipser gefunden, einen Schalter, mit dem man einen Menschen ausschalten kann wie elektrisches Licht.

Shapiro springt über den am Boden liegenden Gegner, geht in seine Ecke, Ziembiński aber liegt nicht ruhig da, sondern zuckt ohnmächtig wie in einem epileptischen Anfall, die Augen nach oben in die Stirn gedreht, mit Beinen und Armen zappelnd wie ein geschächtetes Tier.

Das Publikum tost, springt von den Stühlen, im noch ziellosen Aufruhr der Menge, der ganz aus der Überraschung herrührt, aus der Erregung vom Kampf, der nicht einmal zwei Minuten gedauert hat; schon eine Sekunde später nimmt der Enthusiasmus eine Richtung, schon wissen alle, was passiert ist, die jüdischen Zuschauer sind aus dem Häuschen vor Begeisterung, als hätten sie selbst gerade jeden Polen auf die Bretter geschickt, der sie jemals schief angesehen hat; das christliche Publikum buht, empört darüber, dass die Ordnung der Dinge durcheinandergeraten ist.

Der Ringrichter stürzt zu Ziembiński, beginnt ihn auszuzählen und prüft dabei seinen Puls. Shapiro würdigt sie keines Blicks, weder den Richter noch den bewusstlos hingestreckten Gegner.

Ohne zu warten, bis der Richter zum endgültigen «zehn» kommt und mit den Armen winkt, spuckt er den Zahnschutz aus und gibt seinem Sekundanten im blauen Pulli, auf dessen Brust in römischen Buchstaben das Wort «Makkabi» steht, mit einer Kopfdrehung einen Wink.

Ein Arzt springt in den Ring, betastet den Schädel des bewusstlosen, ruhig daliegenden polnischen Boxers.

Jakubs Sekundant zieht ein Zigarettenetui, zündet eine an und steckt sie dem Boxer direkt zwischen die Lippen. Shapiro macht ein paar Züge, beugt sich über die Seile, der Sekundant nimmt ihm die Zigarette aus dem Mund und drückt sie aus.

Heute weiß ich, dass kein anderer Boxer, weder damals noch heute, sich so etwas erlaubt hätte, aber ich wusste und sah, dass dieses Rauchen mit angezogenen Handschuhen etwas arrogant Hochfahrendes hatte, und das gefiel mir außerordentlich, denn ich hatte nie zuvor einen Juden gesehen, der sich diese hochfahrende Arroganz hätte erlauben dürfen. Ich wusste, dass solche Juden existieren, nur bekam ich sie nicht zu Gesicht.

Damals war ich siebzehn.

Als ich zehn war, fuhr ich mit meiner Mama in die Sommerfrische nach Świder. Unsere Sachen und Papa, der auf sie aufpasste, mit der Kutsche, Mama und ich in der dritten Klasse mit di Linje, der Bahnverbindung über Falenica, Miedzeszyn, Michalin und weiter bis Świder. Das waren meine ersten Ferien, ich war überhaupt das erste Mal außerhalb der Stadt, und alles gefiel mir, besonders die Sonne – sie war anders als in der Stadt –, zu deren brennendem Glanz ich damals eine große Neigung fasste, so groß, dass ich sie nie mehr, nicht einmal hier verloren habe, zwischen den weißen Häusern, unter einem völlig anderen Himmel, unter der brennenden Sonne des Landes Israel.

Mama und ich gingen im Kiefernwald spazieren, schließlich breitete Mama eine Decke aus und holte Stullen und eine Flasche Limonade mit Patentkapsel heraus, ich lief im Wald umher, aber vorsichtig, damit ich sie nicht aus den Augen verlor. Ich sammelte Kiefernzapfen. Als ich den Kopf hob, sah ich ein hellhaariges Mädchen vor mir stehen, älter als ich, Christin, sie hatte ein blaues Kleid und Zöpfe.

«Guten Tag», sagte ich.

Sie prustete, verdrehte die Augen, wandte sich ab und lief weg.

Ich verstand damals, warum sie weggegangen war. Sie wollte kein «Guten Tag» von einem kleinen Judenbengel mit Pejes hören.

Später verstand ich, dass sie aus jedem erdenklichen Grund weggegangen sein konnte, aus Angst, oder es war ihr einfach egal, und ich habe mir irgendeinen Grund dazugedacht.

Noch später begriff ich, dass ich mir diesen Grund sehr richtig dazugedacht hatte.

Damals in Świder, als ich Kiefernzapfen sammelte und zehn Jahre alt war, spürte und wusste ich: Ich will nicht, dass irgendjemand mich je wieder auf diese Weise ansieht, aber ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun könnte, und hielt das für ein unabdingbares Element meines jüdischen Lebens. So werde ich nun mal sein, so werde ich bleiben, dachte ich. Ich wollte nicht so sein, wollte kein Jude sein, aber nicht Jude zu sein erschien mir ebenso wahrscheinlich, wie Tom Mix zu werden, dessen stumme, berittene Abenteuer wir in den dunklen Tunneln der Wanderkinematographen sahen, die noch in meiner Kindheit auf die Höfe unserer Welt, unseres abgesonderten Warschau gefahren kamen.

Mag sein, dass das alles auch gar nicht mir passiert ist; vielleicht hat Shapiro mir diese Geschichte erzählt? Unsere Leben fließen in eins zusammen.

Wie ich da mit siebzehn Jahren im Saal des vormaligen Theaters der Neuigkeiten saß, verstand ich, dass das nicht stimmte. Ich muss nicht dieser kiefernzapfensammelnde Junge sein. Ein Jude kann auch anders sein, kann so gut sein wie die christlichen Herren.

Ich sah, wie die Frauen, Jüdinnen und Christinnen, Shapiro ansahen, mit einem völlig anderen Blick als dem, den das hellhaarige Mädchen im Kiefernwald in Świder mir geschenkt hatte. Und auch ich gucke, wie Jakub Shapiro den Kopf hochwirft, einen kräftigen Zug von der zwischen den Lippen gehaltenen Zigarette nimmt, wie er sich zu dem Sekundanten beugt, der ihm gehorsam die Zigarette aus dem Mund pflückt, und wie Shapiro eine große Wolke blauen Rauches ausbläst, deren Arabesken so etwas wie ein Alphabet männlicher Kraft ins Scheinwerferlicht schreiben, und Shapiro, die Arme schüttelnd, die Muskeln lockernd, zum Ringrichter tritt, in Erwartung des Spruchs, obwohl Ziembiński nicht nur beim Auszählen liegen geblieben ist, sondern immer noch daliegt.

Die Sekundanten versuchen ihn wachzukriegen, was schließlich gelingt. Der Richter ergreift die Hände der Gegner, hebt Shapiros Hand in die Höhe, Ziembiński schwankt und torkelt mit wirrem Blick, der Conférencier erklärt den letzten Kampf des Abends für beendet, Sieg des Boxers von Makkabi Warszawa. Wir klatschen Beifall. Ich auch.

Der immer noch benebelte Ziembiński reicht Shapiro die behandschuhte Hand, Shapiro berührt sie mit einer Geste, die der Shapiro nicht wohlgesinnte polnische Redakteur Witold Sokoliński in der Morgenausgabe des «Warschauer Kuriers» als Symbol des bei einem jüdischen Boxer nicht überraschenden Fehlens von Sportsgeist bezeichnet und klar feststellt, dass Shapiro die Hand seines Gegners nicht gedrückt hat. Der ihm wohlgesinnte jüdische Redakteur in «Unserer Rundschau» wird schreiben, Shapiro habe Ziembińskis Hand leger gedrückt.

Andrzej Ziembiński wiederum, noch immer benebelt, nimmt die Geste überhaupt nicht wahr, der Ringrichter führt ihn in die Ecke und übergibt ihn den Sekundanten.

Das christliche Publikum sieht die Geste des jüdischen Boxers, Pfiffe ertönen, und da steht in der ersten Stuhlreihe ein nicht sehr großer Mann auf, wendet sich zu den Tribünen und guckt, er guckt einfach, als hielte er nach denen Ausschau, die da pfeifen. Die Pfiffe verstummen auf der Stelle, und ich weiß noch nicht, wer das ist.

Der Conférencier verkündet den Mannschaftssieg der Legia, neun zu sieben.

Jakub Shapiro kümmert die Gesamtwertung des Wettkampfs nicht, Jakub Shapiro ist Sieger, Jakub Shapiro ist David nach dem Sieg über die Philister und Jebusiter, Jakub ist König, und seine Söhne, im Saal natürlich nicht anwesend, sind Magnaten.

Der Sekundant erwartet ihn mit einer neuen angezündeten Zigarette, Shapiro zieht eine Weile daran, blickt herausfordernd und triumphierend ins Publikum, unter der Wucht seines Blicks verstummen die letzten Buhrufe, dann hebt er die Seile, gleitet zwischen ihnen hindurch und springt gewandt nach unten. Pfiffe sind nicht mehr zu hören. Er raucht weiter, während einer der Sekundanten ihn mit dem Handtuch abtrocknet und der andere, der ihm die Zigarette zuvor angesteckt hat, Handschuhe und Bandagen aufschnürt und von den Händen zieht.

Es gibt keine weiteren Kämpfe. Im Saal wird laut durcheinandergeredet, Füße scharren, das Publikum ist zurück in der Wirklichkeit, erhebt sich von den Stühlen, bricht nach Hause auf, morgen geht es wieder zur Arbeit, das Boxen war einmal und ist nicht mehr, die Welt zurück.

Etwas ist in mir passiert an jenem Tag, als ich das alles gesehen habe. Als wäre ich angetreten und hätte im Ring gegen diesen hellhaarigen Goliath gekämpft, als wäre ich selbst dort gewesen.

Als hätte alles, was später in meinem Leben geschah, seinen Anfang und seine Quelle in diesen weniger als zwei Minuten im Ring gehabt.

Nachdem die Sekundanten ihm die Hände befreit und den Mantel gereicht hatten, trat Shapiro zu dem kleinen, korpulenten Mann in der ersten Reihe, dem, der das nach Jakubs arroganter Geste pfeifende Publikum ruhiggestellt hatte. Es war ein Mann mit erstaunlich geformtem, dabei völlig haarlosem Schädel. Diesen Mangel machte der große, pomadierte und hochgezwirbelte Schnurrbart wett, sehr altväterlich, doch passend zu dem teuren, altmodischen und etwas zu eng sitzenden Anzug aus blauem Tennis. Auf der über dem runden Bauch spannenden Weste glänzten goldene Uhrketten, Anhänger und Schlüssel, die Finger waren in die Westentaschen gesteckt, ein Bein über das andere geschlagen. Kurz und dick waren diese Beine, und es sah aus, als versuchte jemand, Mittel- und Zeigefinger zu kreuzen, es gelang ihm gerade mal, die rechte Wade auf das linke Knie zu legen. Die Hose war dabei hochgerutscht und gab männliche Strumpfhalter und ein Stück weiße Haut zwischen dunklem Seidenstrumpf und Hosenrand frei. Die Spitze des schwarzen Schuhes aus Patentleder, mit glänzendem Blech beschlagen, wippte auf und ab, als der Mann von lautem Lachen bebte, und sogar von weitem, durch die Hochrufe des Publikums hindurch, hörte ich sein quietschendes Lachen.

«Den hast du vielleicht fertiggemacht, Kuba, Mann …!», rief er und klatschte in die fetten Hände.

Ich wusste damals nicht, wie er wirklich hieß, aber ich wusste genau, wer er war. Vom Kercelak bis in die Tłomackie, vom Waffenplatz bis zur Hala Mirowska, in der Nalewki, in der Gęsia, der Miła, in der Leszno wussten alle, wer dieser kleine, fröhliche und schreckliche Goi war.

«Der Pate kommt» wurde geflüstert, wenn er auf seinen bügelförmigen Beinen gemächlich über den Bürgersteig wankte, das Jackett aufgeknöpft, die Daumen in die Westentaschen geschoben, die Hornspitze mit Zigarette zwischen den Zähnen. Hinter ihm, in respektvollem Abstand, ging gewöhnlich seine Leibwache, die Griffe der Nagants und Brownings jederzeit sichtbar, nicht unter den Westen verborgen, sogar wenn sie an Polizisten vorbeikamen, die dann den Blick abwandten. Warum der Pate Pate genannt wurde, wusste ich damals nicht. In Wirklichkeit hieß er Jan Kaplica, zum Paten wurde er, weil er jedem, der seine Freundschaft wollte, ein Freund war, jeden seine Freundschaft aber auch etwas kosten ließ.

Ich wusste nicht, wie er angefangen hatte, alle wussten nur so viel, dass er in der PPS gewesen war und schon unter dem Zaren mit der Pistole herumgerannt und in der Kampforganisation der Sozialistischen Partei Enteignungen durchgeführt hatte, danach hatte er angeblich der Kampforganisation angehört, und danach tat er wer weiß was. Was man allerdings genau wusste, war, dass, als die Polizei Kaplica einmal verhaftet hatte, der polnische Präsident oder Premier oder so höchstpersönlich anrief und irgendein Inspektor oder Kommissar oder sogar der Minister selbst ihn mit dem eigenen Auto zu seiner Wohnung fuhr, ihm wie ein Chauffeur die Tür öffnete, eine Verbeugung machte und sich auch noch entschuldigte.

Ich wusste auch nicht, dass der Pate derjenige war, in dessen Auftrag Jakub Shapiro meinen Vater umgebracht hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass jemand wie der Pate, ein echter Puritz, überhaupt von der Existenz meines Vaters, eines bescheidenen Verwaltungsangestellten der Jüdischen Heilanstalt und erfolglosen Ladenbesitzers, gewusst haben könnte. Doch zum Unglück meines Papas war sich der Pate seiner Existenz sehr wohl bewusst.

An dem Tag, als mein Papa von der Hand Jakub Shapiros und seiner Leute sein Leben ließ, saß der Pate wie jeden Tag seit sieben Uhr an seinem Tisch in Sobenskis kleiner Pastetenbar in der Leszno-Straße 22, neben der evangelischen Pfarrei. Niemand wagte es, sich an Kaplicas Tisch zu setzen. Sobenski, ein stark assimilierter Jude, der nie ins Gotteshaus ging, höchstens einmal in die Große Synagoge, wo der Kantor es wagte, den Herrgott auf Polnisch zu preisen, eilte persönlich jeden Tag vor sechs in seinen Betrieb, damit vor Kaplicas Eintreffen Pasteten und Kaffee fertig und heiß waren. Wenn Kaplica es wünschte, sperrte Sobenki die Bar sogar am Sabbat auf.

Kaplica kam pünktlich um sieben, hängte seine Melone an den Garderobenständer, im Herbst auch seinen Mantel, im Winter seinen Pelz, und wenn er bei Platz- oder Nieselregen Gummistiefel über die Halbschuhe gezogen hat, dann zog er diese Gummistiefel ab und stellte sie unter den Garderobenständer.

Hatte er abgelegt, begrüßte er überschwänglich den Besitzer, nahm Platz, schlug den «Warschauer Kurier» auf, bewegte beim Lesen stumm die Lippen und fuhr mit dickem Finger über den Text. Sobenski persönlich servierte ihm den großen Schwarzen und heiße, koschere Pasteten. Bis sieben Uhr dreißig hatte niemand die Befugnis, Kaplica zu stören.

«Das ist meine Zeit, die einzige halbe Stunde am ganzen Tag, die mir allein gehört!», pflegte er zu sagen und studierte aufmerksam Kleinanzeigen und Reklame, lachte bei den Witzzeichnungen und komischen Gedichten auf der letzten Seite.

Um halb acht kam Doktor Radziwiłek, bestellte einen Kaffee, nahm «Unsere Rundschau» und setzte sich an den runden Tisch, sie lasen zusammen Zeitung und berieten sich ausführlich. Von Radziwiłek erzähle ich später, er wird eine wichtige Person der Geschichte sein; fürs Erste nur so viel, dass er Kaplicas engster Kompagnon und sein Stellvertreter war.

Gewöhnlich lud Kaplica zu sieben Uhr dreißig auch Shapiro ein und erlaubte ihm, diese Gespräche mit Radziwiłek mitzuhören, als Einzigem von seinen Leuten. Er kürte ihn dadurch gewissermaßen zum ersten seiner Soldaten.

Um acht kam der Rest der Gang und füllte die kleine Bar. Sie tranken und aßen, tratschten, überschrien sich auf Polnisch, Jiddisch und Russisch, erstatteten Bericht über ihre morgendlichen Aufträge und händigten Kaplica die ihm zustehenden Bündel Banknoten aus, und Kaplica, ohne vom Tisch aufzustehen, erteilte ihnen Aufgaben für den beginnenden Tag und die Nacht.

Der Tag, an dem mein Vater starb, begann ähnlich.

Am 9. Juli 1937 war es warm in Warschau, doch nicht heiß, zwanzig Grad, der Himmel war den ganzen Tag leicht bewölkt, ab und zu nieselte es.

Um sieben machte Kaplica es sich bei Sobenski bequem, trank seinen Kaffee und aß vier Pasteten mit Lammhack und Rosinen. Sobenski schaltete das Radio ein, Kaplica hörte die Morgennachrichten, dann, als im Radio Plattenmusik gespielt wurde, studierte er im «Kurier» einen Artikel über die Situation in Spanien.

«General Franco hat es uns ganz schön gezeigt», sorgte sich Kaplica, und Sobenski nickte und tat prompt selbst besorgt, auch wenn Spanien, der Bürgerkrieg, General Franco und alles außer dem Kassenstand seiner Pastetenbar ihm am Arsch vorbeigingen.

Kaplica ließ Spanien Spanien sein und vertiefte sich in die Lektüre der neunundneunzigsten Folge von Juliusz Germans Roman Die Amaranten, in der Fürst Poniatowski eine Rede im Warschauer Theater hält. Die Folge langweilte ihn, erst der letzte Absatz, in dem eine «junge, zauberhaft wendige Dame» auftaucht, weckte sein Interesse. Er seufzte, schnippte mit dem Finger, und Sobenski schenkte ihm Kaffee nach.

Radziwiłek kam nicht, denn er hatte in Łódź zu tun. Um sieben Uhr dreißig fuhr Shapiro mit seinem Buick vor, im grauen Zweireiher, einen weichen Hut auf dem Kopf. Er grüßte Kaplica und Sobenski, bestellte einen Kaffee und nahm sich, Radziwiłeks Abwesenheit nutzend, die noch ungelesene «Rundschau», denn zerknitterte Zeitschriften mochte er nicht, setzte sich einen Tisch neben seinem Chef, ohne die Zeitung vorerst aufzuschlagen.

«Gestern haben sie die aus Grochów geschnappt», konstatierte er.

«So?» Der Pate war mäßig interessiert.

«Ja. Bei dieser Nutte von denen, Jadźka. Haben sich einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert.»

«Und?»

«Gac haben die Polizisten erschossen. Der Rest hat sich ergeben.»

«Gac, dieser Deserteur aus der achten der Infanterie …?»

«Genau der.»

«Geschieht ihnen recht. Die Landeier aus Rembertów und Miłosna dachten, sie könnten in Warschau auf den Putz hauen», freute sich Kaplica.

Jetzt schlug Shapiro seine Zeitung auf, schwenkte sie einmal heftig und ging an die Lektüre.

«Was schreiben sie denn bei dir über diesen Josyk Pędrak?», unterbrach der Pate ihn beim ersten Artikel.

«Das Gleiche. Lebenslänglich.» Der Boxer zuckte mit den Schultern.

«Es ist nie das Gleiche.»

«Na, wenn Bara nicht Stanisław wäre, sondern Schmul, und Pędrak Józio heißen würde und nicht Josyk, dann wäre es Notwehr, aber so ist es Mord.» Shapiro zuckte erneut mit den Schultern.

Der Pate überlegte einen Augenblick, dann stimmte er zu. Er äußerte sich nie unüberlegt.

«Hast ja recht. Wenn er Stanisław wäre, nicht Schmul, wäre es Notwehr. Aber es ist Mord, weil er Josyk ist.»

Er steckte sich eine Zigarette an. Shapiro bemerkte die Steuermarke des Streichholzmonopols, die auf Kaplicas Feuerzeug klebte.

«Was kosten die?», wollte er wissen.

«Złoty das Stück.»

«Und Sie sind da ganz staatstreu hingegangen und haben eine Marke für das Feuerzeug gekauft?», wunderte sich Shapiro.

«Klar. Staatsbürgerpflicht. Fürs Vaterland. Du hast keine gekauft?»

«Ja nee.»

«Wenn sie dein illegales Feuerzeug kassieren, bist du selbst schuld.»

Sie lachten beide und lasen noch eine Weile mit übereinandergeschlagenen Beinen, tranken Kaffee und rauchten. Im Radio plätscherten Walzer, das Programm endete um acht, dann war Pause bis Mittag.

«Weißt du, Kubuś, in der Nalewki wohnt so ein kleiner Jude, Bernstein, Naum Bernstein. Weißt du?», sagte Kaplica nach einer Weile und faltete die Zeitung auf der Seite mit den Kleinanzeigen.

«Weiß schon, Herr Kaplica», erwiderte Shapiro und legte auch seine Zeitung zusammen, denn die Entspannung, so viel hatte er verstanden, war zu Ende, und es wurde Zeit, an die Arbeit zu gehen.

«Eben. Und dieser kleine Jude meint, er bräuchte mir nichts zu zahlen», fuhr Kaplica fort, ohne den Blick von den Kleinanzeigen im Kurier zu wenden.

«Dummer Jude, wenn er das glaubt.»

«Dumm», stimmte Kaplica zu, «aber er hat recht. Er wird mir keinen Groschen zahlen, weil er nichts hat. Munja hat das überprüft. Ist völlig blank, dieser Bernstein. Aus dem holst du nichts raus. Einen trockenen Lappen kannst du lange wringen.»

Shapiro nickte betrübt, als stimmte er seinem Gesprächspartner zu, dass diese Geschichte kein glückliches Ende nehmen würde.

Ich hatte keine Ahnung, dass Naum Bernstein, bescheidener Angestellter der Jüdischen Heilanstalt, Kaplica Geld schuldete. Naum hatte davon nicht nur mir Rotzlöffel, natürlich nicht, sondern auch meiner Mutter kein Wort gesagt. Er hatte Schulden, weil er nicht mehr länger bescheidener Angestellter sein wollte und gerade ein Laden angeboten wurde, eine Gummiwarenhandlung in der Gęsia, die man pachten konnte. Er borgte sich von seiner Familie Geld für den Abstand und übernahm das Geschäft. Er stand allein im Laden, von früh bis Ladenschluss. Er stellte sich auf den Kopf, um die Schulden zu bezahlen, Gewinn machte er fast keinen, auch wenn das Geschäft gut lief.

Dann kam Kaplica, kaufte ein Paar Gummistiefel der Marke PPG, plauderte freundlich mit Bernstein und sagte dann, dass er vor dem Sabbat fünfzig Złoty erwarte. Vor diesem Sabbat und jedem weiteren, solange mein Vater dieses Geschäft habe, denn das sei der Preis des Ladens in der Gęsia, fünfzig Złoty für den Paten, jede Woche vor dem Sabbat.

Vor dem ersten Sabbat zahlte Naum. Vor dem zweiten auch. Den dritten zahlte er nicht, weil er nichts hatte. Er kam und flehte. Shapiro gab ihm eins auf die Nase, um den Ernst der Situation zu unterstreichen, und Bernstein musste mit gebrochener Nase feierlich versprechen, für die Verspätung in einer Woche nicht nur weitere fünfzig und die ausstehenden fünfzig, sondern auch noch fünfundzwanzig Strafe zu zahlen.

Das tat er nicht. Woher hätte er es nehmen sollen? Er gab das Geschäft ohne Abstand auf, alle wussten, in welcher Lage er sich befand, und niemand war bereit, ihm Abstand zu zahlen. Er versteckte sich, wagte sich tagsüber nicht auf die Straße. Der Pate schickte einen Jungen mit der Information, dass die Zinsen auf hundertfünfundzwanzig Złoty Schulden zwanzig Prozent wöchentlich betragen.

Ich wusste nichts davon. Naum Bernstein sagte der Familie, er sei krank, legte sich ins Bett und wartete.

«Lomer antlofn», bat meine Mutter, «lomer antlofn zinerscht zi ma schwesto ka Lodsch in schpejto kan Eretz Jisruel ode kan Amerike. Lomer antlofn, Nojem, wal nsch ka schach of de welt wet inds kene fatajdign farn kas finim puritz.»[*]

Meine Mutter war eine fromme Jüdin, und das Leben hatte sie gelehrt, dass der Herrgott fromme Juden selten vor dem Zorn der Gojim schützt.

Mein Vater winkte nur ab und drehte sich zur Wand. Er wartete. Er floh weder nach Łódź noch nach Palästina noch nach Amerika noch irgendwo anders hin.

Und schließlich kamen sie. Klopften. Mutter öffnete, in der zutreffenden Annahme, wenn schon nicht ihren Mann, dann wenigstens das Türschloss retten zu können. Sie holten ihn ab. Ich stürzte mich auf Shapiro, er stieß mich weg.

Viele Male habe ich später an diesen Augenblick gedacht, als ich mich auf Shapiro stürzte, der doppelt so schwer war wie ich, wie ich an seinem Unterarm hänge, etwas auf Jiddisch schreie, doch wer schreit da?

Shapiro zog meinen Vater am Bart aus der Wohnung. Vater wehrte sich wie ein Kalb, das zum Schächter muss, und ging so, sich sträubend, gezogen an seinem langen, grauen Bart.

Niemals werde ich einen Bart haben, schwor ich mir damals, als ich die Schreie meiner Mutter hörte und sah, wie der glattrasierte Shapiro den Bart und meinen Vater dazu nahm. Meiner wuchs gerade erst, aber noch am selben Tag ging ich ins Geschäft. Ich stahl meiner Mutter ein bisschen Geld. Sie sah, dass ich es nahm, hatte aber keine Kraft zu protestieren, verweint wie sie war. Ich weinte nicht. Ich ging also ins Geschäft. Entledigte mich des Überziehers und des Hemdes, kaufte für das gestohlene Kleid kurze Sachen. Lumpen eher, aber nichtjüdische Lumpen. Dann ging ich zu einem christlichen Friseur. Ließ mir die Pejes abschneiden und bat um eine Rasur. Der Friseur lachte, was gebe es da zu rasieren, die fünf Stoppeln, aber ich bestand darauf und zahlte, also legte er mir ein heißes Handtuch aufs Gesicht, salbte es mit Öl ein, schlug mit dem Pinsel Schaum, breitete ihn aus und schabte ihn mit wenigen Bewegungen ab, spülte mit kaltem Wasser nach – ich kam raus und sah im Spiegel des Schaufensters mein neues Ich, einen neuen, besseren Juden, frisiert, in kurzer Kleidung, ohne Pejes.

«Jach wintsch dijo altz dus gits Bernstajn», sagte ich zu meinem Spiegelbild mit der Stimme Jakub Shapiros, «da nesije zol san mit mazl![*]

Mein Vater lag zu der Zeit im Kofferraum des Buick und fuhr in seine Richtung, dorthin, wohin wir alle streben, bis wir am Ende ankommen, dann streben wir nicht mehr.

Zwei Tage später, am Sonntag, dem 11. Juli, abends, nach dem Kampf in der Halle des Theaters der Neuigkeiten, ging Shapiro auf Kaplica zu, der umarmte ihn herzlich.

«Hast den Schweinehund vielleicht erledigt, Kuba», freute er sich. «Hast es dem Faschisten gezeigt!»

Ich hörte diese Worte nicht, aber ich weiß, dass er genau das gesagt hat.

Die Menschen gingen langsam auseinander. Kaplica stand auf und bewegte sich mit Shapiro in Richtung Garderobe. Als sie an dem Platz vorbeikamen, auf dem ich saß, blieb Shapiro im Boxermantel stehen und wies mit dem Kopf auf mich.

«Der da», sagte er zu Kaplica.

«Wer?», fragte er, als sähe er mich nicht.

«Der junge Bernstein, Pate.»

Kaplica sah Shapiro an, sah ihn lange an.

Dann wandte er sich zu mir. Ich senkte den Blick. Kaplica fasste meinen Unterkiefer mit dickem Daumen und Zeigefinger und hob meinen Kopf, richtete die kleinen, dunklen Augen auf mich, ohne ein Lächeln. Plötzlich ließ er mein Kinn los, zwackte mich in die Wange und lachte laut, als hätte schon dieser eine, lange Blick ihm alles über mich gesagt. Vielleicht war das so.

«Hübscher Maltschik, ja. Schade drum.» Ein Schulterzucken, und er hatte mich vergessen.

Er ging, ohne sich umzusehen. Shapiro gab mir einen Wink mit dem Kopf, mit der gleichen stummen Geste, mit der meine Mutter mir manchmal hinter dem Rücken zu sagen versuchte: «Tu sofort, was Vater befohlen hat, zu deinem eigenen Wohl.»

Ich stand auf und folgte ihnen. Ich war gespannt, ob die Leute gucken würden. Früher, mein ganzes kurzes Leben lang, war ich unsichtbar gewesen. So ein gewöhnlicher, kleiner, magerer Judenbengel aus der Nalewki. Einer von Tausenden kleinen, mageren Judenbengeln aus der Nalewki.

Und jetzt beugte sich eine Frau mit Hütchen zu ihrem Begleiter im hellen Anzug und flüsterte ihm ins Ohr, die ganze Zeit auf mich schauend. Ich sehe ihren Blick noch heute. Aber vielleicht hat sie Shapiro und den Paten angesehen, wie sie gehen, gehen, schreiten, zwei Puritzim in schönen Anzügen, gehen durch die Stadt, als wäre es ihr Wirtschaftshof.

Wir gingen in die Garderobe, in der sich früher die Schauspieler umgezogen hatten, heute die Boxer. Shapiro wies mir mit dem Blick einen Stuhl. Ich setzte mich. Kaplica redete unaufhörlich über den Boxkampf, erregt und glücklich.

«Siehst du, Kuba, ich hab ihn im Kampf mit Finn gesehen und hatte ein bisschen Angst, dass er dich durch seine Ausdauer erledigt, denn du bist schließlich ein Fighter, und er verteidigt sich klasse und sieht aus, als stünde er unter Dampf oder Strom, weil er nie schlappmacht, und du hast ihn erledigt, hast ihn allegemacht, Kuba!»

«Paar von denen waren im Saal», stellte Shapiro fest, während er sich setzte.

Die Erregung vom Adrenalin ließ nach, und er spürte plötzlich jeden Muskel, jedes Gelenk und jede Sehne, wie üblich nach einem Kampf, in dem man keine Rücksicht auf den Körper nehmen kann. Seine Oberschenkel zitterten.

«Paar von wem?», fragte Kaplica begriffsstutzig.

«Falangisten, Bopias, ONRs, kann die nicht unterscheiden, jedenfalls Faschovisagen. Ich habe sie gesehen. Ein paar sind sogar in ihren bekackten Uniformen gekommen.»

«Eins auf die Nase gekriegt haben sie, die Hitlerchens!», freute sich der Pate. «Phantastisch!»

Er schnippte mit den Fingern, rief etwas, ein finsterer Bursche stürzte in die Garderobe, einen Kopf größer als Shapiro und einen halben Kaplica größer als Kaplica.

«Pantaleon, bring Cognac, im Auto habe ich eine Flasche, wir wollen feiern», ordnete er an und legte gleichzeitig eine Platte auf dem tragbaren Grammophon auf.

Der lange Kerl nickte nicht einmal, er machte einfach kehrt und ging. Kaplica drehte die Kurbel, legte den Tonabnehmer auf, und aus dem Lautsprecher kamen die ersten leisen Tangoklänge.

«Im Auto …? Haben Sie den Chrysler schon abgeholt?», fragte Shapiro und versuchte, die zitternden Schenkelmuskeln durch Massage zu entspannen.

«Ja, habe ich!» Kaplica freute sich hörbar über die Frage, steckte sich eine Zigarette an und stopfte sie ins Mundstück. «Abgeholt, und wie! Wirst gleich sehen!»

Shapiro stand mit Mühe auf, zog sein schweißnasses Boxerhemd, die weichen Schuhe und die Turnhose aus, unter der er nichts trug, und stand nackt da. Es war ihm überhaupt nicht peinlich. Ich schämte mich, fürchtete mich aber mehr, als ich mich schämte, also ließ ich mir nichts anmerken.

Er war nicht stark behaart, nur im Schritt stärker, der beschnittene Penis war nicht besonders lang, er schien mir sogar kürzer als meiner zu sein, aber dafür sehr dick.

Der Boxer streckte die Muskeln, die Schultern, Arme und Schenkel in langsamen Übungen, goss dann heißes Wasser in einen Waschzuber, bespritzte sich damit, griff nach der Seife, seifte sich ganz ein, spülte sich ab und trocknete sich sorgfältig mit einem Handtuch. Er schaute in den Spiegel, griff nach dem Rasierzeug, sah im Augenwinkel den zur Musik pfeifenden Kaplica, und obwohl der keinerlei Ungeduld verriet, legte Shapiro Pinsel und englische Seife wieder weg, ohne sich rasiert zu haben. Er sprühte sich mit Kölnisch Wasser ein, nahm frische Unterwäsche und ein weißes Hemd vom Haken, zog sie – zischend vor Schmerz – an. Dann knotete er sich eine blaue Krawatte mit braunem Karomuster und zog einen schönen, grauen Anzug ohne Weste an, sogar ich konnte sehen, dass der nicht einfach nur teuer war, so wie Kaplicas Anzug, sondern auch modisch, denn die Hosen hatten einen hohen Bund, wurden oberhalb des Nabels geknöpft, und die Hosenbeine waren sehr breit, was einem gut- gewachsenen Mann wie Shapiro ausgezeichnet stand. Das Jackett, eng in der Taille, hatte breite Aufschläge und üppig gepolsterte Schultern, was Shapiros athletische, wenngleich schwere Figur noch unterstrich. Kaplica in seinem altmodischen Anzug sah daneben aus wie ein älterer Herr, ein Provinzbeamter, Buchhalter oder Betriebsprüfer neben einem Filmstar und Charmeur.

Der Boxer zog die eleganten Schuhe an und schnürte sie zu, öffnete die Schublade und nahm eine Armbanduhr heraus – Marke Glashütte, wie ich später feststellte –, dazu eine Brieftasche und ein Springmesser sowie zwei Tücher, ein kariertes und ein seidenweißes, und platzierte alle Utensilien dort, wo er sie immer trug: am linken Handgelenk, in der Innentasche des Jacketts, in der Socke, in der Hosentasche und in der Brusttasche des Jacketts, deren Bezeichnung ich erst sehr viel später erfuhr. Alles erfuhr ich später. Mein ganzes Leben war später.

Shapiro wiederum nahm eine weiße Nelke aus der Vase auf dem Schminktisch, zog aus der Socke das Messer, das er soeben darin versenkt hatte, ließ die Klinge herausschnappen, kürzte den Stängel und steckte sich die Blume ins Knopfloch.

Er nahm einen Kamm und eine Dose Pomade, cremte und kämmte das lange Haar, sah sich im Spiegel an, voll männlicher Eitelkeit, schön, stark und all das, was ich nicht war.

Aber später werden sollte.

Oder vielleicht nur werden wollte, das ganze Leben wollte ich Shapiro werden, der vor dem Spiegel seine Haare pomadiert, doch geworden bin ich etwas anderes.

«Willst du dich noch lange auftakeln?», fragte Kaplica und verdrehte die Augen, aber es klang nicht boshaft.

«Man muss was hermachen. Das wissen Sie selbst, Pate», erwiderte Shapiro.

Dann kniete er vorsichtig nieder, wegen der schmerzenden Muskeln, griff hinter den Schminktisch, der von einem mit Glühlampen gerahmten Spiegel gekrönt war, und holte dort eine kleinere, flache Pistole heraus, mit Gravuren und Perlmutteinsatz. Er nahm das Magazin nicht aus dem Griff, zog den Verschluss nicht zurück, er steckte die Waffe einfach in die Hosentasche.

Ich kannte mich damals mit Waffen überhaupt nicht aus, konnte gerade mal eine Pistole von einem Revolver unterscheiden – was der Waffe von Tom Mix ähnelte, musste ein Revolver sein. Bald erfuhr ich sehr viel über Waffen, mehr als mir lieb war, und weiß heute, dass es eine flache Pistole der Marke Colt war, Taschenmodell 1903, Kaliber sieben mit trickreich versenktem Hahn, damit man nirgends hängen blieb, wenn die Waffe plötzlich aus der Tasche gezogen werden musste. Als ich später, viel später und ganz woanders selbst begann, ständig eine Waffe zu tragen, war die erste genau so eine Siebener, ein Kamerad aus der Einheit besorgte mir die kleine deutsche Walther, und einmal hat mich diese Siebener fast das Leben gekostet: Der Araber, den ich dreimal in der Brust getroffen hatte, war vollgepumpt mit Opium und rannte trotz der tödlichen Verletzungen weiter auf mich zu, ein Messer in der Pfote, brüllend und Blut spuckend, und mir war die Munition ausgegangen; als ich noch am Magazin riss, erreichte der Typ mich und versetzte mir eins mit dem Messer, zum Glück rutschte die Klinge an den Rippen ab, eine Sekunde später schoss mein Kommandeur ihm mit dem Gewehr in den Kopf.

Aus dem Krankenhaus entlassen, tauschte ich bei erster Gelegenheit die Walther gegen eine amerikanische Fünfundvierziger. Die besitze ich bis heute. Ziemlich abgeschabt vom jahrelangen Tragen im Lederholster, liegt sie in der Schublade des Schreibtisches, an dem ich in die weichen Tasten der elektrischen Schreibmaschine haue, die einen Kopf mit lateinischen Buchstaben ohne polnische Sonderzeichen hat – die muss ich mit der Hand dazuschreiben, mit Bleistift, auf jedem Blatt des Typoskripts.

Über dem Schreibtisch, an durchsichtigen Schnüren, hängt ein schönes Kunststoffmodell des Flugzeugs Lockheed L-10 Electra von 1936. Ich betrachte es gern. Weiß nicht, ob ich selbst es gebastelt habe oder jemand anders … Es bereitet mir Freude, dass es hier ist. Der es geklebt und angestrichen hat, hat es mit eingefahrenem Fahrwerk dargestellt, deshalb kann es nicht stehen, sondern muss hängen.

Bisweilen schaue ich aus dem Fenster, nach unten, auf die Straße. Ein Araberjunge schiebt ein Wägelchen, auf das er einen großen Stapel Möbel geladen hat, alt oder auf alt gemacht, die gedrechselten Holzbeine und gestreiften Polster der Sessel und Sofas türmen sich übereinander.

Autos fahren an ihm vorbei: Fiats, Peugeots, Subarus und Volkswagen, und sie hupen, unabhängig von der Nationalität. Am Zeitungskiosk raucht ein Orthodoxer im schwarzen Kaftan eine Zigarette, er wartet auf etwas. Ein Mädchen in grüner Uniform geht an ihm vorbei, ein schwarzes Gewehr über der Schulter. Ich weiß nicht, ob sie hübsch ist, ich kann so weit nicht scharf sehen und habe keine Lust, die Brille aufzusetzen.

In der Wohnung ist es sehr still. Die Fenster lassen keinen Laut durch.

Mir fehlt ihre Geschäftigkeit, ihre Nörgelei, die ständigen Vorwürfe, vor denen ich unser ganzes hiesiges Leben lang floh, vor ihrer Bitterkeit, ihrer Verzweiflung, ihrer Trauer über jene, die geblieben waren und verschwunden sind – eine Trauer, die zu empfinden ich nicht die Absicht hatte, denn ihr Märtyrertum und ihr Verschwinden widerten mich an; später, als ich alt wurde, verging diese Abscheu, ich dachte an ihr Märtyrertum wie an einen ärgerlichen Bekannten, den man toleriert, weil man sich an ihn gewöhnt hat.

Ich floh vor ihrem unaufhörlichen polnischen Geschwätz, ich wollte diese Sprache nicht hören, es war nun mal so, dass ich zu Hause Jiddisch zu ihr sprach, und sie antwortete mir auf Polnisch.

Wir sprachen nicht Hebräisch zu Hause. Und hatten immer denselben Streit, ich fragte, warum sie Polnisch mit mir spreche, sie war es doch, die ausreisen wollte, sie hasste Polen mehr als ich und sprach weiterhin Polnisch, stur wie immer, die Eselin. Sie zuckte mit den Schultern, und dann zankten wir, brüllten uns an, jetzt die leere Wohnung.

Dann hörten wir auf zu brüllen, hatten keine Lust mehr, legten keinen Wert darauf, und dann, vor nicht langer Zeit, sind die Kinder ausgezogen, und ich fühle mich, als hätte es sie hier nie gegeben, weder die Kinder noch sie, als hätte ich das ganze Leben in dieser Wohnung allein verbracht, nur ich und die Gespenster.

Der Araberjunge schiebt einen Wagen voller Antiquitäten.

Ähnliche Jungs habe ich auf den Straßen gesehen, in denen ich aufgewachsen bin, arme Judensöhne von armen jüdischen Kutschern und Trägern, die ihren Lebensweg als Erwachsene mit einem Wägelchen begannen, die alles zu transportieren bereit waren, was auf diesem Wägelchen Platz fand, über das Pflaster, das noch den Zaren kannte, und später, als es asphaltiert war, über den Asphalt und in die schlammigen Hinterhöfe des Nordbezirks, auf die ärmlichen Höfe der Mietskasernen, die mit Schildern aller möglichen Geschäfte bekleistert waren, keines drei Groschen wert.

Ich fühle mich viel älter, als ich bin.

Vor fünfzig Jahren habe ich ohne Brille zugesehen, wie Shapiro sich anzog. Ich saß schweigend da. Kaplica quasselte die ganze Zeit, analysierte den Kampf und rauchte eine nach der anderen. Pantaleon, von Kaplica Leoś genannt, brachte die Flasche Cognac, schenkte zwei Gläser ein, Shapiro und Kaplica tranken, Pantaleon nicht.

Ich wusste damals nicht, welchen Anteil Pantaleon am traurigen Ende meines Vaters hatte.

Nachdem er das Gläschen Cognac gekippt hatte, wischte Kaplica sich die Lippen mit dem Handrücken ab und bot Shapiro und Pantaleon Zigaretten an. Das Gebäude, das früher Bogusławski-Theater geheißen hatte, verließen wir über die Hipotecznastraße. Es war Nacht, sehr heiter und heiß, und die Sterne waren wunderbar zu sehen, das schwächliche Licht der Gaslaternen hatte keine Chance gegen sie. Vor dem Theater stand das schönste Auto, das ich je gesehen hatte.

«Na?», fragte Kaplica freudig, mit Blick auf Shapiro.

«Na, na, Herr Kaplica …»

Die Limousine war riesig und rot wie ein Feuerwehrauto. Der Lack glänzte, und die weichen, aerodynamischen Linien der Karosserie hatten nichts gemein mit den anderen Autos, die man damals, vor fünfzig Jahren, auf den Straßen sah. Die Hinterräder waren fast gar nicht zu sehen, verborgen unter geschlossenen, tropfenförmigen Kotflügeln, Chrom schimmerte auf dem roten Lack, und im Wagen saß der rattenhafte Munja Weber, der hier als Chauffeur fungierte und bei Kaplicas Anblick aus dem Auto sprang, um die nach hinten aufgehende Tür aufzureißen.

Um zu verstehen, wie dieses Auto im damaligen Warschau gewirkt hat, muss man bedenken, dass der Pate damit nicht nur über die wenigen asphaltierten Hauptstraßen, den berühmten Nowy Świat, die Mazowiecka oder Marszałkowska fuhr – das natürliche Milieu des Paten waren die gepflasterten oder verschlammten Gassen und Sträßchen der Innenstadt nördlich der Aleje Jerozolimskie, der rote Chrysler parkte vor den verkommenen Mietshäusern Muranóws, vor den Wohnkasernen Wolas, wo die morschen Holzdecken zuweilen unter dem Gewicht der Bewohner einsanken. Abgerissene Gestalten ohne Schuhwerk betasteten den roten Lack, nicht etwa Damen beim Pferderennen. In den Chromstoßstangen spiegelten sich schlammige Pfützen.

«Chrysler, Kuba», sagte Kaplica und sprach das Wort «Chrysler» polnisch aus, mit «ch», und ich dachte sofort, dass das ein christliches Auto sein müsse. Chrysler wie Christus. «Chrysler Imperial. Nagelneu. Von Lilpol für mich importiert. Achtundzwanzigtausend hab ich dafür hingelegt! So einen gibt es in Polen kein zweites Mal! Weder der Präsident noch Arschmarschall Śmigły hat so einen. Steigen wir ein!»

Achtundzwanzigtausend Złoty. Mein Vater Naum Bernstein verdiente hundert Złoty im Monat, wenn es hoch kam. Macht tausendzweihundert im Jahr. Das Auto des Paten war demnach mehr als dreiundzwanzig Arbeitsjahre meines Vaters wert. Auf der Straße hieß es, der Oberbürgermeister von Warschau, Starzyński, verdiene dreitausendfünfhundert im Monat. Die Armen hockten an der Hausmauer, auf dem Bürgersteig, und philosophierten, was man mit dreieinhalbtausend im Monat anfangen könnte. Die Phantasien drehten sich meistens um große Mengen Essen, eine Riesenfete für den ganzen Kiez, Tische auf dem Platz könnte man aufstellen, ein Tanzorchester besorgen, ein Fass Bier, mehrere Kisten Wodka, im Gasthaus Zum Rüssel ein ganzes Schwein bestellen und drei Tage durchfeiern, wie auf einer Hochzeit. Das könnte man tun, wenn man drei fünf hätte, wie Starzyński. Doch nicht einmal Starzyński konnte sich das Auto des Paten leisten. Der Pate hatte mehr.

Solche Empfänge gab der Pate manchmal in den Grünanlagen. Wir saßen alle an aufgebockten, provisorischen Tischplatten, der Kampftrupp sorgte für Ordnung, es gab ein Schwein und ein koscheres Kalb, viel Wodka, ein kleines Orchester, sozialistische Lieder und Knutscherei mit den Mädchen in den umliegenden Hauseingängen. Dazu die Hochrufe: «Es lebe Kaplica», gern und laut ausgestoßen von denen, für die des Paten Großzügigkeit der einzige Quell von Erholung und Vergnügung in ihrem trüben Arbeiter- oder Lumpenproletarieralltag war.

Wir stiegen in den Chrysler. Ich war schon vorher einige Male Auto gefahren, aber mit so einem noch nie. Innen war es geräumig wie eine Straßenbahn und mit hellem Leder bezogen. Kaplica und Shapiro nahmen die Rücksitze, mir wies Munja, der jetzt mit einer echten Chauffeurs-Mütze mit Schirm auftrat, den Klappsitz, auf dem man mit dem Rücken zur Fahrtrichtung saß. Kaplica erzählte von dem Auto, sprach vom Achtzylinder, der automatischen Kupplung und dem Schnellganggetriebe, ich verstand natürlich nichts von alledem; was ich verstand, war, dass ich in eine andere Welt geraten war. Eine völlig andere Welt.

«Und hier, schau», erregte sich der Pate, «habe ich ein Diktaphon!»

Auch das Wort sprach er polnisch aus, was mich natürlich überhaupt nicht störte, denn ich konnte damals weder Französisch noch Englisch, nur Polnisch und Jiddisch und ein wenig Hebräisch.

«Auf geht’s!», rief Kaplica und fuhr mit der Präsentation des Diktaphons fort. Aus dem zwischen den Sitzen montierten Kasten zog er ein Röhrchen hervor, das in einen schwarzen Bakelittrichter auslief. Munja ließ den Motor an, ohne aus dem Fahrzeug zu steigen, der Solenoidmotor drehte den Hauptmotor, ein Ruck, und die Maschine gurgelte, knurrte und lief auch schon, acht leichte Aluminiumzylinder ließen die mächtige Welle rotieren.

«Du musst dir das so vorstellen, Kuba, dass ich hier rede, und alles, was ich sage, wird dadrinnen aufgezeichnet, auf einer Wachswalze, und dann kann ich es der Maschinistin geben, sie hört es ab und schreibt es auf, nicht?»

Der Chauffeur bremste leicht und bog vor dem Zentralbahnhof in die Daniłowiczowska ab.

Shapiro griff nach dem Trichter, Kaplica drückte den Stahlknopf auf dem Holzkasten des Diktaphons und verstellte ihn von LISTEN auf DICTATE.

«Jetzt sag was!», wies er an, langte in die Seitentasche seiner Jacke und holte eine Dose mit Schnurrbartpomade hervor.

«Aber was denn?», Shapiro wusste plötzlich nichts, ganz verwirrt.

«Was du willst. Aber denk dran, das bleibt, es wird aufgezeichnet», lachte der Pate. Er öffnete die Dose, kratzte mit dem Finger etwas Pomade heraus, verrieb sie zwischen Daumen, Mittelfingern und Zeigefingern beider Hände und zwirbelte den altmodischen, üppigen Schnurrbart hoch, erst mit der linken Hand den rechten, dann mit der rechten den linken Zipfel. Ein Geruch von Sandelholz verbreitete sich, ein schöner Geruch, orientalisch und kräftig.

«Ich bin noch nie aufgenommen worden», sagte Shapiro ins Mikrophon. Er zögerte einen Augenblick, dann sprach er weiter: «Ich bin noch nie aufgenommen worden, aber jetzt rede ich und werde von dieser Maschine aufgezeichnet. Ich heiße Jakub Shapiro, bin ein Warschauer