24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Finalistin des Yad Vashem Buchpreises 2025 Die erste große, vielstimmige Erzählung über die Erfahrungen der Jüdinnen und Juden, die während des Nationalsozialismus aus dem Deutschen Reich ins besetzte Osteuropa deportiert wurden. Auf Basis Hunderter Briefe, Postkarten, Tagebücher, Video-Aufzeichnungen und vieler weiterer Quellen verwebt Andrea Löw die individuellen Geschichten zu einem erschütternden Zeugnis. Ein Zeugnis, das umso wichtiger ist, als die letzten überlebenden Opfer der Shoah bald nicht mehr selbst erzählen können. Ab Herbst 1941 wurden die im Deutschen Reich verbliebenen Jüdinnen und Juden systematisch »nach Osten« deportiert. Der Deportationsbefehl war unerbittlich – ein Koffer war erlaubt, es blieb kaum Zeit, um alles zu regeln und Abschied zu nehmen. Dann wurden die Menschen aus ihrem bisherigen Leben gerissen. Wer konnte, schrieb Briefe an Verwandte, in denen sie ihnen und sich selbst Mut machen, aber auch ihre Sorgen und Ängste thematisieren. Auch während des Transports, in den Ghettos und den Lagern schrieben die Menschen Briefe und Postkarten, es sind Tagebücher und Chroniken überliefert, die unmittelbar in der Situation entstanden sind - das macht diese Zeugnisse so unmittelbar. Aus den Stimmen der einzelnen Menschen komponiert Andrea Löw eine Erzählung, deren Lektüre die ganze Ungeheuerlichkeit des Verbrechens emotional bewusst macht. Indem sie selbst zu Wort kommen, werden die Menschen sichtbar – als Mütter, Kinder, Großeltern, als Liebende, als Junge und Alte. Sie schildern ihre Ängste und Hoffnungen, die Stationen bis zur Abreise, den Transport, das Überleben im Ghetto. Die meisten erwartete am Ziel der sichere Tod, die Überlebenden berichten von Gefangenschaft, Flucht und Rettung. Sie alle waren Menschen, die Unfassbares erleben mussten – dieses Buch bringt sie uns ganz nah, mit all ihrem Mut und ihrem Leid. Wer wissen möchte, was sich hinter den Namen und Orten auf den vielen Stolpersteinen in deutschen Städten verbirgt, findet die Geschichten der Menschen in diesem Buch. Aus Berlin und Hamburg, Leipzig und München, Dresden, Stuttgart, Köln, Hannover, Wien, Breslau oder Stettin und vielen anderen Orten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 540

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Andrea Löw

Deportiert

»Immer mit einem Fuß im Grab« – Erfahrungen deutscher Juden

Über dieses Buch

Die erste große, vielstimmige Erzählung der Erfahrungen deportierter Jüdinnen und Juden

Der Deportationsbefehl war unerbittlich – ein Koffer war erlaubt, es blieb kaum Zeit, um alles zu regeln und Abschied zu nehmen. Dann wurden sie aus ihrem bisherigen Leben gerissen. Ab Herbst 1941 wurden die im Deutschen Reich verbliebenen Jüdinnen und Juden systematisch »nach Osten« deportiert.

Meisterhaft verwebt Andrea Löw ihre Geschichten zu einer Erzählung, deren Lektüre die ganze Ungeheuerlichkeit des Verbrechens emotional bewusst macht. Indem sie selbst zu Wort kommen, werden die Menschen sichtbar – als Mütter, Kinder, Großeltern, als Liebende, als Junge und Alte. Sie schildern ihre Ängste und Hoffnungen, die Stationen bis zur Abreise, den Transport. Die meisten erwartete am Ziel der sichere Tod, die Überlebenden berichten von Gefangenschaft, Flucht und Rettung.

Sie alle waren Menschen, die Unfassbares erleben mussten – dieses Buch bringt sie uns ganz nah, mit all ihrem Mut und ihrem Leid.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Andrea Löw, geboren 1973, ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. 2022 war sie Gastwissenschaftlerin am United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington.

Für ihr Buchprojekt sammelte sie Hunderte Zeugnisse deutschsprachiger Jüdinnen und Juden – Briefe und Tagebücher, Fotos und Postkarten, schriftliche und mündliche Berichte. Sie fand sie in Archiven in Deutschland, Österreich, Polen, Lettland, Großbritannien, Israel, Australien und den USA. Ihr Buch ist damit einzigartig und von großer Bedeutung für die Aufklärung über den Holocaust.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2024 S. Fischer Verlag GmbH,

Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main

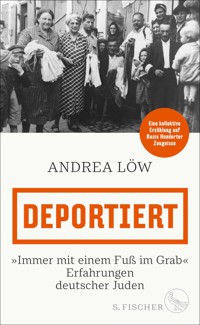

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Coverabbildung: United States Holocaust Memorial Museum

ISBN 978-3-10-491815-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1 Über dieses Buch

Systematische Deportationen

Die Quellen

Hinweise zu Zitaten, Nachweisen und Schreibweisen:

2 »Ich weiß nicht, was vor mir liegt, vielleicht ist das gut so«. Vor der Abfahrt des Zuges

Letzte Briefe

Erwartungen und Ungewissheit

Im Sammellager

3 Im Zug: »Es war eine Fahrt ins Ungewisse, ins Verderben«

Zwischen Trost, Humor und Ungewissheit

4 »Keine einzige Menschenseele mehr«. Massenmorde an den Zielorten

5 »Wir sind weit, sehr weit von unserer gewesenen Heimat«. die Ankunft an den Zielorten

»Raus, raus, raus!« Am Bahnhof

Marsch ins Ghetto

Erste Begegnung mit dem Ghetto (Lager)

6 »Wir waren Überlebenskünstler, das war unglaublich«. Versuche, das Leben neu zu organisieren

»Alles verdreckt und verlaust«. Straßen und Unterkünfte

»Zum Problem Ost und West«

Hunger, Krankheiten, Tod

»Todesgefühl«: Psychische Belastungen und Unterstützung von außen

Jüdische Verwaltungen

Erste Arbeitseinsätze und Handel

Arbeit und Massenmord

Medizinische Versorgung

7 »Tote auf Abruf«. Gewalt und »Aktionen« im Jahr 1942

Februar und März in Riga: Dünamünde

»Aktion Reinhardt« im Distrikt Lublin seit März 1942

Mai 1942: Aus Litzmannstadt nach Kulmhof

Juli 1942 in Warschau und Minsk

September 1942: Die »Sperre« in Litzmannstadt

8 Weiterleben: »Eine gewisse Normalität setzte ein«

Kultur, Freizeit und Bildung

Arbeit und Leben

Fluchtversuche und Widerstand

9 Ghettoauflösungen und weitere »Aktionen« 1943/44

September und Oktober 1943: Auflösung des Ghettos in Minsk

2. November 1943: Ghettoauflösung in Riga

Konzentrations- und Arbeitslager

»Aktionen« gegen die letzten Kinder 1944

Sommer 1944: Auflösung des Ghettos in Litzmannstadt

10 »Es hat keinen Sinn, sondern ist … Wahnsinn!« Wege durch das nationalsozialistische Lagersystem

Aus Minsk in das besetzte Polen und zurück ins Reich

Auschwitz

Aus Riga über Libau nach Hamburg und Kiel

Bergen-Belsen

Stutthof: »Hinter uns schloss sich das Tor einer Hölle«

11 Epilog

Dank

Archivkürzel

Quellen und Literatur

Archive

Gedruckte Quellen

Literatur

Bildnachweise

Personenregister

[Kapitel]

1Über dieses Buch

»Wie fängt man es an, wenn das Herz so voll von allem ist, wo nimmt man die Worte in diesem Moment her, wo das Gedächtnis gerade jetzt alles durcheinanderwirft. Die Hände zittern – und man will alles in einem großen Wort sagen –, aber ich weiß es, dass es dieses Wort nicht gibt. Es würde ein herzzerreißender Schrei sein, ein Schrei, bei dem ich selbst meine Stimme nicht erkennen würde, weil es ja gar keine menschliche Stimme mehr ist.«[1]

So beginnt Edith Brandon, damals noch Edith Blau, am 11. Mai 1945 in Dänemark ihren handschriftlichen Bericht, in dem sie versucht, das in den letzten Jahren Erlebte in Worte zu fassen. Das eine große Wort, mit dem ihre Verfolgung, ihre Deportation nach Riga, treffend erfasst wäre, das gibt es nicht, das kann es nicht geben. Das weiß die junge Frau, dennoch schreibt sie nach dieser Eingangsüberlegung einen detaillierten und ergreifenden Bericht. Nicht einmal vier Jahre zuvor hatte sie in einem überfüllten Zug gesessen, der sie aus dem Deutschen Reich nach Riga brachte. Genau wie Bernd Haase, der seinen ebenfalls 1945 entstandenen Bericht beginnt: »Wer von den Menschen, die Schweres erlitten und durchgemacht haben, hat nicht das Bedürfnis, seine Erlebnisse niederzuschreiben? Teils zur eigenen Erinnerung, als Dokument für die Welt, als Berichte an Verwandte und Bekannte.«[2]

Zahllose Überlebende haben es ihnen gleichgetan, haben bezeugt, wie sie ihre Deportation »nach Osten«, wie es oft in den Quellen heißt, erlebt und überlebt haben, oft unmittelbar nach Kriegsende, in ersten Briefen an ihre Liebsten. Tausende jedoch konnten dies nicht mehr aufschreiben, sie wurden erschossen, gehängt, vergast oder fielen den furchtbaren Lebensbedingungen in den Ghettos im besetzten Polen, in Riga oder Minsk zum Opfer. Von vielen verliert sich nach ihrer Deportation jede Spur, andere beschreiben in letzten Briefen oder Postkarten im Angesicht des Todes ihr Leben, in das man sie gezwungen hatte, manche sogar in langen Berichten oder Tagebüchern. Sie wussten nicht, ob sie überleben und damit in der Lage sein würden zu berichten. Oskar Singer beschreibt diese Sorge im Ghetto Litzmannstadt im Juli 1942: »Schon jetzt hört man immer wieder die dumpfe Frage: Wird je ein Mensch der Nachwelt sagen können, wie wir hier gelebt haben und gestorben sind?«[3]

Persönliche Dokumente wie die vorigen liegen diesem Buch zugrunde, es sind hunderte Briefe, Postkarten, Berichte und Tagebücher, Interviews und Aussagen. Jede einzelne dieser Geschichten wäre es wert, ausführlich erzählt zu werden, ja, hätte unbedingt Eingang in dieses Buch finden müssen. Nicht jede dieser Quellen ist einzeln in diesem Buch zitiert, jedoch: All diese individuellen Geschichten haben die Themen und Schwerpunkte, vor allem aber auch den Ton dieser Studie geprägt – und all diese Zeugnisse sind der Grund dafür, dass sie überhaupt entstehen konnte.

Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen und Reaktionen deutschsprachiger Jüdinnen und Juden bzw. derjenigen Menschen, die von den Nationalsozialisten als »Juden« definiert und verfolgt wurden. Viele von ihnen verstanden sich in erster Linie als Deutsche, Österreicher und in manchen Fällen als Tschechen, einige waren längst zum Christentum übergetreten. Sie alle, die Deutsch sprachen, schrieben und dachten, wussten vor der Abfahrt häufig nicht mehr, als dass sie »nach Osten« fahren würden und dort arbeiten sollten. Die Transporte und die Menschen in den Zügen, die in diesem Buch im Mittelpunkt stehen, fuhren in das besetzte Polen sowie in das sogenannte Reichskommissariat Ostland, nach Riga oder nach Minsk. Die Männer, Frauen und Kinder wurden aus ihrem Leben, ihrem Zuhause, ihrer Heimat gerissen und kamen in eine völlig fremde Welt in diesem »Osten«. Sie waren: deportiert.

Vorausgegangen waren Jahre der Entrechtung und sozialen Isolation. Von Anfang an war ein »judenfreies« Deutsches Reich das Ziel der Nationalsozialisten gewesen. Zunächst wollten sie dies durch Ausgrenzung und erzwungene Emigration erreichen. Nach der schnellen Besetzung Polens jedoch diskutierte die NS-Führung unter neuen Prämissen darüber, was mit den Jüdinnen und Juden im Reichsgebiet geschehen sollte. Nun schien deren »Umsiedlung« in den neu besetzten Herrschaftsbereich möglich. Nach mehreren Einzelaktionen begannen im Herbst 1941 die systematischen Deportationen der deutschsprachigen Jüdinnen und Juden »nach Osten«. Bereits im Oktober 1939 organisierte Adolf Eichmann die Verschleppung von knapp 1600 Wiener Juden in zwei Transporten in das besetzte Polen, wo die Menschen mehr oder weniger sich selbst überlassen waren. Viele von ihnen durften – in der Geschichte des Holocaust ein wohl einzigartiger Fall – im Frühjahr 1940 wieder in ihre Heimat zurückkehren, als das Barackenlager in Zarzecze, in dem einige von ihnen notdürftig untergebracht worden waren, aufgelöst wurde. Diese Deportation wird hier nicht eigens betrachtet, doch spielt das Schicksal vieler Betroffener insofern eine Rolle, als die meisten von ihnen später von Wien aus erneut »nach Osten« verschleppt wurden.[4] Im Februar 1940 traf dieses Schicksal auch die ersten Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich, und zwar aus Pommern, vor allem aus Stettin. Sie wurden mitten in der Nacht überraschend abgeholt, nach Lublin gebracht und von dort auf drei umliegende Orte verteilt. Im Oktober 1940 deportierten die Nationalsozialisten Menschen aus Baden und der Saarpfalz nach Frankreich, und im Februar 1941 aus Danzig in das Warschauer Ghetto und wiederum aus Wien in den Distrikt Lublin.[5]

Systematische Deportationen

Nachdem diese Experimente jeweils abgebrochen bzw. nicht umfassend fortgesetzt wurden, begannen im Herbst 1941 die systematischen Deportationen der Jüdinnen und Juden aus dem Großdeutschen Reich. Dies war eine zentrale Phase im Hinblick auf den Judenmord: Verglichen mit den Verbrechen, die auf den Überfall auf Polen folgten, wurde dieser nach dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 deutlich radikalisiert, mit Massenerschießungen von jüdischen Männern und in der Folge auch Frauen und Kindern. Diese Radikalisierung hatte Auswirkungen im gesamten deutschen Machtbereich. Nun mussten die Jüdinnen und Juden im Großdeutschen Reich sich mit einem gelben Stern kennzeichnen, und immer mehr von ihnen waren in den größeren Städten des Reichs in »Judenhäusern« konzentriert. Adolf Hitler, der kurz zuvor noch betont hatte, die Deportation der Juden aus dem Reich sollte erst nach dem siegreichen Ende des Krieges erfolgen, änderte im September seine Meinung, wohl auch auf Drängen einiger seiner Gauleiter, die »ihre« Juden loswerden wollten: Die systematischen Deportationen aus dem Großdeutschen Reich sollten rasch in Gang gesetzt werden. Wenig später wurde es der jüdischen Bevölkerung verboten zu emigrieren.[1]

In einer ersten Welle verschleppten die Nationalsozialisten von Mitte Oktober bis Anfang November 1941 knapp 20000 Jüdinnen und Juden aus verschiedenen Städten des »Altreichs«, aus Luxemburg, Wien und Prag sowie 5000 Romnja und Roma aus dem Burgenland in das Ghetto in Litzmannstadt/Lodz. Die lokalen Behörden protestierten massiv gegen die Einweisung weiterer Menschen in das ohnehin überfüllte Ghetto. Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich entschieden, die Transporte direkt weiter nach Osten zu leiten. Zwischen dem 8. November 1941 und dem 6. Februar 1942 fuhren in 32 Transporten jeweils ungefähr 1000 Menschen in Ghettos und Lager in Riga bzw. Minsk, die im sogenannten Reichskommissariat Ostland lagen. Im November 1941 fuhren außerdem fünf Transporte in das litauische Kaunas/Kowno, dort wurden die Deportierten direkt nach ihrer Ankunft ermordet. Im Frühjahr 1942 wurden wiederum Tausende in das besetzte Polen verschleppt, einige in das Ghetto von Warschau, die meisten jedoch in den Distrikt Lublin, wo zeitgleich die »Aktion Reinhardt« begann, der Massenmord in den Tötungsanlagen von Belzec, Sobibor und Treblinka. Viele Deportierte lebten nur noch kurz in sogenannten Transitghettos im Osten des besetzten Polens. Die Menschen, die im weiteren Verlauf des Jahres 1942 nach Riga oder Minsk transportiert wurden, fielen in den allermeisten Fällen unmittelbar nach der Ankunft den Massenmorden zum Opfer. Die bis kurz vor Kriegsende andauernden Deportationen nach Theresienstadt und Auschwitz werden hier nicht dargestellt, denn die Bedingungen nach der Ankunft unterschieden sich sehr von denjenigen noch weiter im »Osten« und von den Versuchen der Menschen, ihr Leben dort neu zu organisieren.[2]

Für die Betroffenen bedeuteten diese Deportationen einen absoluten Zivilisationsbruch.[3] Sie kamen in eine fremde und mörderische Welt. Auf das, was sie hier erwartete, waren sie nicht vorbereitet, konnten sie nicht vorbereitet sein. Ein genauer Blick auf das, was diese Menschen seit dem Moment erlebten, in dem sie den Deportationsbefehl erhielten, ist erschütternd. Vom einen auf den anderen Moment mussten sie alles zurücklassen, was ihr bisheriges Leben geprägt hatte. Sie mussten auswählen, was sie mitnahmen und was sie – schweren Herzens – zurückließen. Nur 50 Kilogramm durfte das Gepäck wiegen – den größten Teil ihres Besitzes mussten sie aufgeben. Sie waren gezwungen, liebgewonnene Dinge zurückzulassen, Bücher, Fotoalben, Möbel, vielleicht das Hochzeitskleid oder andere Erinnerungsstücke. Sie mussten sich von einigen ihrer Liebsten verabschieden und wussten nicht, ob sie sie jemals wiedersehen würden. Dann gingen sie zur Sammelstelle, wo Polizisten sie durchsuchten, häufig auch anschrien und demütigten. Sie, die in der Nacht zuvor noch in ihrem Bett geschlafen hatten, fanden sich nun mit Hunderten fremden Menschen in der Sammelstelle auf dem Boden oder auf improvisierten Bettenlagern mit Strohsäcken wieder. Ihre Situation verschlimmerte sich mit jedem neuen Schritt: In engen und überfüllten, meist eiskalten, mitunter auch überheizten Zügen, in denen etliche keinen Sitzplatz fanden, rollten sie in Richtung Osten. Voller Ungewissheit darüber, was ihnen bevorstand. Die Toiletten liefen über, es stank erbärmlich, sie hatten Durst und Hunger und wussten nicht, was sie erwartete.

Bevor die Züge aus Köln in Riga oder aus Hamburg in Minsk ankamen, ermordeten deutsche SS- und Polizeieinheiten zusammen mit lokalen Hilfskräften die jüdische Bevölkerung dieser Orte in Massenexekutionen, um »Platz zu schaffen« für die Juden aus dem Reich. Käte Frieß beschreibt im Juni 1945, was die im Winter 1941/42 nach Riga deportierten Jüdinnen und Juden nach ihrer Ankunft erwartet hatte: »Nachdem also einige Transporte zum Jungfernhof [ein Lager bei Riga] gekommen sind, ist der erste Kölner Transport im Ghetto gelandet. Danach kamen Dortmund, Sachsen, Berlin, Kassel, Wien, Düsseldorf und noch einige andere Transporte ins Ghetto. Die Ersten trafen das Ghetto noch mit blutgetränkten Straßen an, mit aufgeschichteten Leichen und ausgeräuberten und durchwühlten Wohnungen.«[4] Den Schock bei der Ankunft angesichts der Gewalt, die Konfrontation mit den ersten Toten aus ihren eigenen Reihen ebenso wie mit den Spuren der gerade erst durchgeführten Massenmorde an der lokalen jüdischen Bevölkerung – dies alles und die folgenden Jahre an Orten, die sie manchmal als »die Hölle« bezeichnen, schildern die Überlebenden der Transporte in ihren Briefen, Tagebüchern und Berichten. Sie beschreiben aber auch die Versuche, sich in dieser brutalen Fremde zurechtzufinden, das Leben zu organisieren, den grausamen Erfahrungen und der psychischen Erniedrigung bewusst etwas entgegenzusetzen, sich selbst zu behaupten in all dem Wahnsinn.

Für diejenigen, die die Fahrt, die Ankunft und das Ghetto überlebten, folgte oftmals eine nahezu unglaubliche Odyssee. Die Menschen, die zuvor in mehrtägiger Fahrt in Richtung Osten verschleppt worden waren, wurden später, beim Näherrücken der Roten Armee, wieder in das Deutsche Reich gebracht, sei es auf Schiffen, in Zügen, oder – sehr oft – in quälenden, tage- oder wochenlangen Fußmärschen.

Die Quellen

Um die Erwartungen, die Realitäten, mit denen die verschleppten Jüdinnen und Juden nach der Deportation konfrontiert waren, und ihre vielfältigen Reaktionen zu analysieren, stütze ich mich auf umfangreiche Quellen aus zahlreichen Archiven in vielen Ländern. Durch die verhältnismäßig große Anzahl Überlebender des Ghettos in Riga liegen von dort bei weitem die meisten Erinnerungsberichte, Briefe und Interviews vor. Erheblich weniger Selbstzeugnisse deutschsprachiger Jüdinnen und Juden sind aus den anderen Orten überliefert, aus Minsk und vor allem manchen kleineren Orten im besetzten Polen. Recht gut wiederum ist die Quellenlage für das Ghetto Litzmannstadt, wo neben Erinnerungsberichten auch Tagebücher und die umfangreichen Dokumente des Archivs überliefert sind, das die damalige jüdische Verwaltung eingerichtet hatte und dessen Mitarbeiter unter anderem eine Tageschronik und verschiedene Reportagen über das Ghettoleben verfassten. Mehrere deutschsprachige Schriftsteller und Journalisten waren hier beschäftigt.

Viele Quellen liegen veröffentlicht vor, sind teilweise online verfügbar oder zumindest in Auszügen etwa in Lokalstudien gedruckt. Auch in der sechzehnbändigen Quellenedition »Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1939–1945« sind für verschiedene der hier behandelten Regionen zahlreiche Dokumente und Zeugnisse zu finden.[1]

Neben schriftlichen Quellen der deportierten deutschsprachigen Jüdinnen und Juden und einigen wenigen visuellen Quellen ziehe ich Videointerviews heran, außerdem liegen von vielen Überlebenden Aussagen aus Gerichtsverfahren vor, die oft recht detaillierte Einblicke in die Lebensumstände vor Ort geben.

Die Historikerin Marion Kaplan hat schon vor vielen Jahren die Wahrnehmungen und Reaktionen der Betroffenen in Bezug auf die Verfolgung im Deutschen Reich eindrucksvoll beschrieben. Ihre Studie reicht bis zum Beginn der Deportationen.[2] Diesen Erzählstrang möchte ich hier aufnehmen und fortsetzen: Dieses Buch erzählt die Geschichte der Erwartungen, Erfahrungen, Interpretationen und Reaktionen der Menschen, die gegen ihren Willen von ihrem Zuhause »nach Osten« verschleppt wurden. Ihnen soll es eine Stimme geben, ihre Geschichten soll es erzählen. Vermutlich kennt jede Leserin und jeder Leser die Stolpersteine, die in zahlreichen Städten vor Häusern in den Boden eingelassen sind, in denen einmal Jüdinnen und Juden gewohnt haben. Häufig steht dort nur knapp »Riga« oder »Minsk« als Deportations- und Todesort. Hinter jedem einzelnen Stolperstein steht eine solche individuelle Geschichte von deportierten Menschen, wie sie in diesem Buch erzählt werden.

Hinweise zu Zitaten, Nachweisen und Schreibweisen:

Der besseren Lesbarkeit wegen wurden die Zitate an die neue Rechtschreibung angeglichen und Fehler behutsam korrigiert. Auch wurden aus diesem Grund Vereinheitlichungen vorgenommen, so etwa bei der Schreibweise »Ghetto« (statt »Getto«, wie es in den Quellen zu Litzmannstadt heißt).

In gut zugänglichen Editionen verfügbare Quellen werden bei der Erstnennung auch unter Angabe der Originalquelle zitiert, wenn diese von mir eingesehen wurde, danach nur noch nach der Edition.

Die vor dem deutschen Überfall polnischen Orte, in denen nun von den deutschen Besatzern Ghettos, Zwangswohnorte oder Lager eingerichtet wurden, werden nicht mit den polnischen diakritischen Zeichen geschrieben, um sie so von den zuvor polnischen Städten oder Dörfern abzugrenzen, so z.B. »Belzec« statt »Bełżec«, da es um die Vernichtungsstätte geht und nicht um den polnischen Ort.

Ich habe mich um geschlechtsneutrale Bezeichnungen bemüht. In diesem Buch geht es um die Erfahrungen von Männern, Frauen und auch Kindern, und wenn möglich, bezeichne ich dies auch entsprechend. Einige Erfahrungen wiederum machten vor allem Frauen oder Männer. Manchmal ordne ich diesen sensiblen Umgang mit Sprache jedoch einer besseren Lesbarkeit unter. Ich hoffe, die Leserinnen und Leser sehen mir das nach.

2»Ich weiß nicht, was vor mir liegt, vielleicht ist das gut so«.[1] Vor der Abfahrt des Zuges

Herbst/Winter 1941. »Schrecklich viel Menschen und ein großes Durcheinander. Wenn nur erst die 3 Tage um wären. (…) Sitzen vorläufig noch auf Stühlen. Für die Nacht ist Stroh da. Mutti wird wohl drauf schlafen können.« Dies schreibt Edith Blau, die gemeinsam mit ihrer Mutter Meta im Dezember 1941 im Sammellager in Bielefeld auf ihre Deportation nach Riga warten muss. In einem weiteren Brief an ihren Onkel erzählt sie: »Ich habe gerade etwas Zeit, liege im Stroh, und obgleich rings um mich ein Heidenlärm ist, will ich doch auch einen Brief an Euch schreiben. Wir sind also gesund und lassen vorläufig den Kopf noch nicht hängen.« In einem überfüllten Raum lagen die beiden, die kurz zuvor noch bei ihrer Verwandtschaft in Minden gelebt hatten, nun also im Stroh auf dem Boden. Sie hatten bereits ereignisreiche Jahre hinter sich. Ursprünglich aus Danzig, war die Familie ins polnische Bydgoszcz (Bromberg) gezogen, nachdem die Nazis 1938 das Geschäft des Vaters beschlagnahmt hatten. Doch nach dem Überfall auf Polen inhaftierten die deutschen Besatzer Edith Blaus Vater im Oktober 1939. Seine Spur verliert sich hier. Edith und ihre Mutter zogen zu Onkel und Tante nach Minden, wo sie bis zur Deportation lebten. Kurz vor der Abfahrt ihres Zuges aus Bielefeld traf Edith am Bahnhof einen jüdischen Jungen aus Minden. Ihm konnte sie die Nachrichten übergeben.[2]

1. Das letzte Foto von Sally und Hannchen Rosenberg

Auch in Hamburg warteten viele Menschen auf ihre Deportation, so auch Sally und Hannchen Rosenberg, die am 2. November 1941 einen Abschiedsbrief an ihre in die USA emigrierte Tochter schrieben, kurz bevor sie nach Minsk verschleppt wurden. Die beiden waren wenige Monate zuvor der Rettung schon so nah gewesen. Ende Mai 1939 hatten sie an Bord der Orinoco den Hamburger Hafen verlassen und waren auf dem Weg nach Kuba. Nachdem jedoch das Schwesterschiff St. Louis vor Kuba abgewiesen worden war, erhielt der Kapitän der Orinoco den Befehl zur Umkehr. Die deutschen Behörden versicherten, die jüdischen Rückkehrer würden nicht verfolgt. Am 3. Juni 1939 legte das Schiff in Cuxhaven an, und die nach Havanna gebuchten Passagiere mussten wieder aussteigen. Die Rosenbergs saßen in der Falle. In ihrem letzten Brief an ihre Tochter teilen sie ihr mit, dass sie ihnen vorerst nicht mehr schreiben müsse. Gertrude Teller hörte nie wieder von ihren Eltern.[3]

In zahlreichen deutschen Städten erhielten Jüdinnen und Juden in diesem Herbst und Winter Benachrichtigungen über ihre bevorstehende »Evakuierung« und mussten sich meistens in eilig errichteten Sammellagern einfinden. Mitunter hatten die Betroffenen überhaupt keine Zeit, sich auf ihre erzwungene Abreise vorzubereiten. So erging es auch den Stettiner Jüdinnen und Juden, die bereits Anfang 1940 in den Distrikt Lublin im besetzten Polen deportiert wurden. Am Abend des 12. Februar 1940 kamen Polizisten in ihre Wohnungen und erklärten ihnen, dass sie abtransportiert würden. Sie mussten ihr Vermögen und ihr gesamtes Hab und Gut in vorgedruckte Verzeichnisse eintragen und angeben, was sie auf die Fahrt mitnehmen wollten. Die Polizisten rieten ihnen, warme Sachen anzuziehen und Decken mitzunehmen. In einem im September 1941 verfassten Bericht heißt es weiter:

»Die Polizeibeamten blieben während der ganzen Zeit in der Wohnung und versiegelten sie, nachdem sie nachts um 12 Uhr die Juden in Autos der Stettiner Straßenbahn zum Hauptgüterbahnhof geschickt hatten. Mitgenommen wurden alle Personen, ohne Unterschied des Alters. Auch die beiden Altersheime wurden vollständig geräumt und das vorhandene Inventarverzeichnis den Beamten ausgehändigt. Zurück blieben lediglich diejenigen Personen, die infolge ihrer Krankheit nicht transportfähig waren.«[4]

Elsa Meyring lebte damals mit ihrem Mann in Stettin. Sie beschreibt die unheimliche Szene, wie zwei Uniformierte mitten in der Nacht in ihr Schlafzimmer kamen, anordneten, dass sie sich anziehen und das Nötigste packen sollten, ihnen besagte Listen zum Ausfüllen gaben und die Wertgegenstände konfiszierten. Als sie ihnen befahlen, ihre Namen auf »primitive Pappanhänger« zu schreiben und sich diese um den Hals zu hängen, schrie ihr Mann, der das Ganze bisher schweigend ertragen hatte: »Nein, das tue ich nicht, ich bin kein Verbrecher!« Diese Verzweiflung darüber, wie ein Krimineller behandelt zu werden, empfanden viele der Vertriebenen – sie, die sich als Deutsche fühlten und die sich doch niemals etwas hatten zuschulden kommen lassen. Elsa Meyring beschwichtigte ihren Mann und half ihm. Seine letzte Frage an die Polizisten, bevor sie das Haus verlassen mussten, war, wer sich denn jetzt um ihren Kanarienvogel kümmern würde.[5]

In Wien im Frühjahr 1941 und dann besonders, als im Herbst 1941 die systematischen Deportationen überall im Reich begannen, machten Tausende Jüdinnen und Juden nahezu zeitgleich ähnliche Erfahrungen. Manche erhielten vorab einen Bescheid, andere wurden ohne Vorwarnung aus ihren Wohnungen geholt. Die Bedingungen und Vorgaben unterschieden sich an verschiedenen Orten und vor allem zu unterschiedlichen Zeiten.[6]

Zentral organisiert und durchgeführt wurden die systematischen Deportationen vom Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Berlin. Ihm waren die regionalen Gestapostellen unterstellt, die vor Ort für die »Evakuierungen« zuständig waren. Mit Hilfe der Daten und Karteien der jeweiligen Jüdischen Gemeinden bzw. der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland wählte die Gestapo aus, wer deportiert werden sollte. Die zugrundeliegenden Transportrichtlinien des RSHA änderten sich im Laufe der Zeit. Manchmal hatten die Gemeinden einen gewissen Einfluss auf die Vorauswahl, in anderen Fällen bekamen sie konkrete Vorgaben, anhand derer sie die Listen selbst erstellen mussten.[7] Die Menschen, die zur »Evakuierung« bestimmt wurden, erhielten die entsprechende Nachricht entweder von einer deutschen Stelle, meist der Gestapo (in Wien war es die »Zentralstelle für jüdische Auswanderung«), oder von der Jüdischen Gemeinde. Manchmal waren es Vorab-Benachrichtungen ohne genaues Datum. Oft enthielt das Schreiben aber auch schon die Anweisung, sich an einem bestimmten Tag bereitzuhalten bzw. zur Sammelstelle zu kommen, dazu häufig genaueste Anweisungen und Bestimmungen zur Durchführung der Deportation und zum Gepäck. Die Zeit zwischen Benachrichtigung und Deportation variierte, alles war geprägt von großer Unsicherheit für die Betroffenen.[8]

Immer wieder arbeiteten die deutschen Stellen mit Täuschungen: So beruhigte man beispielsweise die Frankfurter Jüdinnen und Juden noch am 18. Oktober 1941, die Gerüchte über eine bevorstehende Evakuierung seien unbegründet. Nur einen Tag später fielen früh morgens bewaffnete SA-Leute in die Wohnungen von Juden ein, wiesen sie an, ihre Sachen zu packen und Formulare über ihre Vermögenswerte auszufüllen. Die überraschten und verängstigten Menschen mussten innerhalb von nur zwei Stunden abmarschbereit sein. Die SA-Männer führten sie dann, mit einem Schild mit Namen, Geburtsdatum und Kennnummer um den Hals gehängt, zur Großmarkthalle. Friedrich Schafranek erinnert sich: »Mein Vater war in dem Augenblick, in dem wir verhaftet wurden, ein geschlagener Mann.« Seine Familie wurde zusammen mit mehr als 1100 Juden aus Frankfurt und Umgebung am frühen Morgen des 20. Oktober 1941 nach Litzmannstadt deportiert.[9]

In Wien kamen im Herbst 1941 viele der Aufforderung, sich im Sammellager zu melden, nicht mehr nach, aufgrund der erschütternden Briefe und Postkarten der Jüdinnen und Juden, die bereits im Februar 1941 aus Wien in das besetzte Polen deportiert worden waren. Hier organisierte Alois Brunner, der Leiter der »Zentralstelle für jüdische Auswanderung« und ein enger Mitarbeiter Adolf Eichmanns, im November 1941 die »Aushebungen«: Die SS führte unter erzwungener Mithilfe der Israelitischen Kultusgemeinde, die »Ordner«, »Rechercheure« oder »Ausheber« stellen musste, Razzien durch. Es gab kaum mehr ein Entkommen: Ein Haus oder eine ganze Straße wurden abgesperrt, ein jüdischer Ordner betrat mit einem SS-Mann die jeweilige Wohnung, unter Aufsicht mussten die Vermögenserklärungen ausgefüllt werden, die jüdischen »Ausheber« halfen beim Packen und unterbanden Fluchtversuche. Nach nur etwa zwei Stunden brachte man die Menschen mit ihrem Handgepäck zum Sammellager.[10]

Manchmal ging es auch in den Städten des »Altreichs« ähnlich schnell, etwa in Darmstadt, wo im März 1942 eine »Evakuierung« nach Piaski durchgeführt wurde. Die entsprechende Verfügung der Gestapo Darmstadt datiert vom 18. März 1942: »Es wird Ihnen hiermit eröffnet, dass Sie innerhalb von drei Stunden Ihre Wohnung zu verlassen haben.«[11] Das Schreiben übergaben Polizeikräfte den Opfern einen oder zwei Tage vor der Abfahrt des Zuges. Sie überwachten dann, wie die Koffer gepackt wurden, die bis zu 50 Kilogramm wiegen durften, nahmen die ausgefüllten Vermögenserklärungen entgegen und versiegelten die Wohnung. Danach brachten sie die Menschen, ebenfalls mit Namensschildern um den Hals, zur Sammelstelle, der Liebig-Schule, eine Oberschule für Jungen.[12] Über die Schilder, die sie bei Deportationen in Frankfurt gesehen hatte, schreibt Cläre von Mettenheim entsetzt, die Menschen hätten »ein Pappschild umgehängt (wie ein Schandschild aus dem Mittelalter)!«.[13] Sie war Mitglied der Bekennenden Kirche, wurde von den Nationalsozialisten jedoch als Jüdin definiert.

Wie gingen die Betroffenen mit den Tatsachen um, vor die sie gestellt wurden, und welche Sorgen, Ängste und Erwartungen waren mit der bevorstehenden »Evakuierung« verbunden?

Ungewissheit und Angst, Verzweiflung und Traurigkeit darüber, ihre Heimat, Freunde und Verwandte verlassen zu müssen, waren die dominanten Empfindungen. Die Deportation bedeutete Abschied von allem Vertrauten und eine Reise in eine vollkommen unbekannte Welt. Trude Friedrich erinnert sich Jahre später an die Zeit nach dem Deportationsbescheid: »Wir haben Tag und Nacht geweint.«[14] Zwar hatten viele etwas mehr Zeit als die Menschen beispielsweise in Stettin im Frühjahr 1940, weil sie vorab eine Benachrichtigung über ihre bevorstehende »Evakuierung« erhielten. Doch was hieß das schon, wenn es darum ging zu entscheiden, was auf eine Reise mitgenommen werden sollte, deren Dauer und Ziel niemand einschätzen konnte? Welche Gegenstände, die einen das ganze bisherige Leben oder zumindest Teile davon begleitet hatten, die einem lieb und teuer waren, sollten nun zurückgelassen werden und in fremde Hände fallen?

Kinder waren gezwungen, ihr Spielzeug zurückzulassen, durften vielleicht einen Teddybären oder eine Puppe mitnehmen. Bücher, Schallplatten, Möbel und andere Einrichtungsgegenstände – von all dem mussten die Menschen sich trennen. Heinz Rosenberg erinnert sich, wie sie während der letzten gemeinsamen Mahlzeit zu Hause alle keinen Hunger hatten und in der letzten Nacht im eigenen Bett nicht schlafen konnten. »Mutter war besonders verzweifelt darüber, all ihre Möbel, Bilder, ihr Porzellan und viele schöne Erinnerungsstücke zurücklassen zu müssen.«[15] Manche entschieden sich, einige Fotos ihrer Liebsten mitzunehmen, irgendein Andenken, das ihnen möglicherweise in der Fremde Mut machen würde. Bei manchen Transporten wurden die Betroffenen zudem ermutigt, Werkzeug und Arbeitsgeräte mitzubringen.

Wer etwas Zeit zum Packen hatte, grübelte also tagelang, was mitzunehmen sei. Viele versuchten, sich alles ganz genau und gründlich zu überlegen. Was würden sie am dringendsten benötigen? War es ratsam, Geld oder Wertsachen in Gepäck oder Kleidung zu verstecken?[16] Emma Heilbronner schreibt vor ihrer Deportation aus Düsseldorf nach Minsk in einem Abschiedsbrief an ihre Freunde, sie wisse gar nicht genau, wie sie sinnvoll für die bevorstehende Kälte packen solle, zu Hause habe man die ganz warmen Sachen ja wegen der Heizung gar nicht gebraucht. »Wir haben Joppen etc. für Pantoffeln & Fäustlinge zerschnitten«, doch wie sie dies alles in ihrem begrenzten Gepäck unterbringen solle, wisse sie nicht.[17] Ruth Foster aus Lingen erinnert sich, wie sie und ihre Eltern alles gewogen hatten, damit es dem angegebenen Höchstgewicht entsprach.[18] Ähnlich beschreibt Hilde Sherman, damals Winter, genau, was sie mitnehmen sollte, und schildert die Schwierigkeiten und Mühen, alles zu bekommen. »Wie naiv wir immer noch waren …«, schreibt sie rückblickend.[19] Hannelore Marx, die mit ihrer Familie aus Stuttgart nach Riga deportiert wurde, erhielt die gefürchtete Nachricht im November 1941. Also packten sie jeweils einen Koffer und einen Rucksack: »Wir packten praktische und warme Kleidung ein, denn wir wussten, wir würden in ein kaltes Land kommen, und uns wurde gesagt, wir würden dort in Fabriken arbeiten.«[20]

Schlimmer noch, als so viele liebgewonnene Dinge zurücklassen zu müssen, wog für die meisten der Abschied von ihnen nahestehenden Menschen. Sie mussten sich von Verwandten und Freunden verabschieden, ohne zu wissen, ob sie sie jemals wiedersehen würden. Düstere Ahnungen sind aus den Abschiedsbriefen der Verfolgten herauszulesen. Hannelore Marx beschreibt den Abschied von ihrem Großvater als einen besonders schlimmen Moment: »Wir alle weinten uns die Augen aus, weil wir wussten, dass wir uns in diesem Leben nie wieder sehen würden. Solange ich lebe, wird mich dieses Bild nicht verlassen.«[21] Siegfried Weinberg wurde aus Münster gemeinsam mit seiner Schwester Ruth nach Riga deportiert. Seine Mutter blieb zurück, da sie gelähmt war. Ende 1944 berichtet er:

»Aber was sind körperliche Qualen gegen seelische Schmerzen? Noch ist in mir das Bild des Abschieds von meinen Eltern u. besonders von meiner Mutter. Die Mutter, das Teuerste u. Beste, was ein Mensch auf der Welt besitzt, sie konnte sich nicht erheben u. mitgehen mit ihren Kindern. Sie musste zusehen, wie wir abgeführt wurden u. konnte doch nicht mitgehen, wenn auch nur bis zur Tür, denn sie war ja gelähmt. Ja, ich glaube, Sie können verstehen, was das bedeutet. Der Schmerz der Seele u. des Herzens war groß, aber doch konnte ich nicht weinen. Mein Leben lang werde ich diesen Abschied nicht vergessen.«[22]

2. Liste des Inhalts im Koffer von Meta Blau

Von Überlebenden gibt es Aufzeichnungen über das Verhalten der anwesenden Gestapobeamten. Der Umgang der Bewacher mit den zu Deportierenden variierte, einige waren brutal und machten sich über die verunsicherten Menschen lustig, manche wiederum waren, ob aus Überzeugung – manche berichten von Polizisten, die »beschämt« waren[23] – oder um Unruhe zu vermeiden, überaus freundlich. Sie versicherten ihnen, dass alles in Ordnung sei, sie kämen »nach Osten«, um dort zu arbeiten, etwas aufzubauen. Johanna Rosenthal aus Potsdam, die Ende 1941 über Berlin nach Riga deportiert wurde, schildert in einem im Juni 1945 verfassten Brief, die Männer der Gestapo Potsdam, die ihnen die Listen überbrachten, in die sie ihren Besitz eintragen mussten, hätten ihnen versichert, dass sie nichts zu befürchten hätten. Sie müssten ihre Wohnung aufgeben, »da wir einen neuen Wohnsitz im Osten bekämen«.[24] Andere, die die Gestapo nicht zu Hause abholte oder für einen letzten Gang dorthin begleitete, mussten ihre Schlüssel bei einer Behörde abgeben. Gerhard Hoffmann zum Beispiel musste sie bei der nächsten Polizeistelle hinterlegen, nachdem zuvor die gesamte Wohnungseinrichtung und das Vermögen beschlagnahmt worden waren.[25]

Die in vielen Zeugnissen genannten Listen waren für die Nationalsozialisten ein praktisches Instrument zur Buchführung über den geraubten Besitz. Auch an diesem Punkt versuchten sie, den Anschein von legalem Verwaltungshandeln zu wahren: Mit der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 wurden die Deportierten staatenlos, und ihr Vermögen fiel an das Deutsche Reich, da sie als Personen galten, die ihren ständigen Wohnsitz im Ausland hatten.[26] In der kurzen Phase davor war das Gesetz zur Einziehung volks- oder staatsfeindlichen Vermögens die Rechtsgrundlage für den Raub gewesen.[27] Die zurückgelassenen Möbel und sonstiger Besitz wurden versteigert, wie Rolf Kralovitz dies für Leipzig beschreibt: »Die Zimmertüren wurden von der Gestapo versiegelt und der jüdische Besitz ›wegen staatsfeindlichem Verhalten‹ beschlagnahmt. Nach einigen Tagen erschienen dann Beauftragte der Auktionsfirma Klemm, um das zurückgegebene Inventar abzuholen. Die Leipziger Bevölkerung konnte die Sachen auf der Versteigerung erwerben, und der Erlös ging an das Deutsche Reich.« Die Betroffenen selbst bekamen von den Versteigerungen nichts mehr mit, sie waren bereits deportiert und wussten nicht, welche »Volksgenossen« nun auf ihrem Sessel, an ihrem Tisch, unter ihrer Lieblingslampe saßen.[28]

In diesen letzten bangen Tagen oder gar nur Stunden nach dem Deportationsbefehl schrieben viele Betroffene inmitten der Vorbereitungen auch Briefe an ihre Liebsten, häufig an ihre bereits emigrierten Kinder, denen sie doch hatten nachfolgen wollen. Manche Kinder waren mit dem Kindertransport nach Großbritannien gekommen, andere zu Verwandten in die USA oder in andere Länder emigriert. Sie hatten, als sie sich voneinander verabschiedet hatten, gehofft, es werde nur eine Trennung auf Zeit sein. Einige Eltern hatten ihre Ausreisepapiere fast beisammen, doch jetzt war es zu spät. Nun stand fest, dass sie nicht mehr emigrieren konnten, sondern der Abschied von der Heimat auf eine andere, brutale und erzwungene Art und Weise erfolgen würde. Darüber schrieben sie, entweder noch zu Hause, nachdem sie die Evakuierungsanordnung erhalten hatten, oder bereits im Sammellager.

Letzte Briefe

In den allermeisten Fällen sind diese Briefe oder Postkarten, in denen Jüdinnen und Juden angesichts ihrer bevorstehenden Deportation traurig Abschied von ihren Liebsten nehmen, letzte Lebenszeichen. Manchmal ist es der letzte einer ganzen Reihe von Briefen, die Eltern an ihre geliebten Kinder geschrieben hatten. Sie erzählen darin von der gerade verlebten schweren Zeit, rekapitulieren manchmal die Ausgrenzung, wie sich ihr Leben immer mehr verengt hat. Hin und wieder schreiben sie darüber, dass die letzte Hoffnung auf eine Emigration erloschen und damit auch ein Wiedersehen nun viel ungewisser sei. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten viele sich an die Erwartung geklammert, ihren Liebsten nachreisen zu können. Nun verabschieden sie sich von ihren Kindern, geben ihnen häufig noch Ratschläge für ihr Leben und bitten sie, sich immer anständig zu verhalten, gerade auch gegenüber denjenigen, die sie aufgenommen haben. Sie berichten über die Deportationen ihrer Leidensgenossen, davon, dass auch sie selbst nun bald ins Ungewisse reisen werden, und beschreiben ihre vagen Erwartungen. Es gibt zahlreiche derartiger Briefe im Besitz der Familien, in Archiven oder auch veröffentlicht. Es sind traurige, erschütternde Dokumente, die einen Eindruck davon vermitteln, was dieser Abschied bedeutete. Nur einige Beispiele seien hier genannt.

Marianne Ziegler schreibt am 9. November 1941, an dem Tag, an dem sie und ihre Schwester Thekla Ehrmann den Deportationsbescheid bekommen haben, an ihren Bruder Richard Baruch in New York. Die verwitweten Schwestern hatten bereits Visa für die USA gehabt, wollten jedoch ihrem Bruder nicht zur Last fallen und blieben. Als sie ihr Geschäft nach den Novemberpogromen verloren hatten, bemühte sich Richard erneut um ihre Emigration. Doch es war zu spät. Marianne Ziegler beklagt in ihrem Brief, dass sich ihre Hoffnungen, ihm in die USA nachzufolgen, zerschlagen hätten, »leider scheint im Augenblick wieder mal alles eingefroren zu sein, immer schlägt einem die Tür vor der Nase zu«. Sie bittet ihn, sich keine Sorgen zu machen, falls er nicht mehr regelmäßig von ihr hören werde: »Ich hoffe doch, dass wir uns noch mal sehen werden, es dauert eben länger als man glaubt, und der Weg führt nicht immer so glatt ans Ziel, es gibt eben große Umwege. (…) Also, meine Lieben, seid nicht ängstlich, wenn Ihr von uns keine Post bekommt, wir werden schon durchhalten.«[1] Doch die Hoffnung auf ein Wiedersehen sollte sich nicht erfüllen. Dies war das letzte Lebenszeichen, das Richard Baruch von seinen Schwestern bekam. Die beiden wurden nach Minsk deportiert und nach dem Krieg für tot erklärt.[2]

Das Bemühen, trotz der dramatischen Situation und der eigenen Unsicherheit die Verwandten zu beruhigen, ihnen die Angst angesichts vermutlich ausbleibender Nachrichten zu nehmen, findet sich häufig in diesen Briefen. Die Sorge um das Gegenüber, das ja in vielen Fällen ein minderjähriges Kind war, wog schwerer als die eigene Angst. Und die mutmachenden Worte an die Empfänger der Briefe dienten vermutlich auch der eigenen Beruhigung.

In Mindelheim verabschieden sich im Frühjahr 1942 Fanni und Jakob Liebschütz von ihrem in die Schweiz emigrierten Sohn Werner. Sie teilen ihm mit, dass sie mit vielen anderen abreisten und nicht wüssten, ob er bald wieder Nachrichten bekommen werde. Der Vater schreibt: »Sei deswegen nicht in Sorge um uns, es geht uns schon gut, und wir sind auch weiterhin guten Mutes, alles wird recht werden. Es kommt die Zeit wieder, in der wir uns wohlbehalten wieder sehen, um ein neues Leben zu beginnen. Tue stets das, was Dir die lieben Verwandten sagen, sie meinen es alles gut mit Dir.« Und die Mutter ergänzt:

»Nun nehmen auch wir Abschied von hier, aber anders, d.h. in anderer Richtung als wir dachten. Papa half dieser Tage viel Sachen für uns verladen & werden wir keine Not leiden u.s.w. Dann wird es an die Arbeit gehen + zum Segen aller wollen wir wirken. Lebe Du recht wohl + lebe Dich in Männedorf gut ein. Der Nebel wird nicht so schlimm sein, das Hilfswerk schrieb, dass es liebe Leute seien, wo Du hinkommst. Wir haben gute Kameraden & sind nicht traurig, da wir Dich in guten Händen wissen.«[3]

Fanni und Jakob Liebschütz kamen nach Piaski, eines der sogenannten Transit- oder Durchgangsghettos im Distrikt Lublin. Von dort konnten sie noch einige Male schreiben, dann blieben ihre Verwandten und ihr Sohn im Ungewissen über ihr Schicksal. Die beiden haben nicht überlebt.[4]

Zur selben Zeit, am 22. März 1942, schreiben Gretel und Hugo Klein aus Bad Neustadt an der Saale vor ihrer Deportation einen bewegenden Abschiedsbrief an ihre fünf Kinder, die im August 1939 mit einem Kindertransport in Sicherheit gebracht worden waren. Sie gaben den Brief in die Obhut von Freunden mit der Bitte, ihn nach dem Krieg den Kindern zu übergeben.[5] Am 22. April wurde das Ehepaar zur Sammelstelle nach Würzburg gebracht und von dort am 25. April 1942 nach Izbica verschleppt. In diesem letzten Brief der Mutter an »meine innigstgeliebten Kinder«, der auch von der großen Trauer darüber handelt, nicht bei ihnen sein zu können, heißt es unter anderem: »Wir rechnen nun auch jeden Tag mit unserem Abruf, und wenn es kommt, müssen wir fort. Es ist traurig, so von seinem Heim fortgerissen zu werden, alles stehen und liegen zu lassen und ins Ungewisse zu kommen. Aber es ist alles vom lb. Gott, und es ist uns so beschieden. Ich danke dem lb. Gott jeden Tag, dass Ihr, meine geliebten Kinder, gut versorgt seid und nicht mit uns ins Elend müsst.« Weiter heißt es:

»Nun habe ich Euch meine lieben Kinder unser Leben bis daher geschildert; wie es weiter mit uns wird, wollen wir dem lb. Gott überlassen. Sollten wir uns im Leben nicht mehr wieder sehen, so verabschiede ich mich von Euch meine geliebten Kinder. Werdet brave ordentliche Menschen, wie es Eure Eltern auch waren, damit wir ruhig im Grabe schlafen können. Betet für uns und gedenket unser, erzählet es Euren Kindern wieder, wie wir zu Tode gepeinigt wurden. (…) [L]ebt wohl, bleibt alle hübsch gesund, bis wir uns im Jenseits wieder sehen.«

Der Vater beschließt seinen hinzugefügten Brief: »Ich küsse Euch vielmals, und wenn ich sterbe, dann habe ich Eure Bilder in der Hand und nehme diese mit ins Grab. Auf Wiedersehen, es geht nicht mehr, mir blutet das Herz, Euer stets besorgter, Euch nie vergessender, hoffentlich einst wieder glücklicher Papa.«[6] Niemand aus diesem Würzburger Transport hat überlebt.

Wir wissen von diesen Verfasserinnen und Verfassern zwar, dass sie umgekommen sind, können aber nicht sagen, wie lange sie noch in den Ghettos im »Osten« gelebt haben, da sich meist ihre Spur mit der Deportation verliert. Es gibt auch Fälle, in denen bekannt ist, dass die Briefeschreiber nach dem Abfassen der letzten Nachricht tatsächlich nur noch wenige Tage gelebt haben. Bertha Oppenheimer schreibt am 18. November 1941 an ihren in die USA emigrierten Sohn und dessen Familie: »Wenn es erlaubt ist, werde ich meine Adresse mitteilen. Vielleicht könnt Ihr mir etwas dorthin senden.«[7] Nahezu gleichzeitig schreiben die Schwestern Elsa Balbier und Karoline Adler in München einen Abschiedsbrief, in dem es unter anderem heißt: »Wenn es geht, lassen wir von uns hören.«[8] Bernhard Goldschmidt richtet ebenfalls aus München eine Abschiedskarte an seine Mutter in den Niederlanden, »denn wir kommen fort von hier mit vielen, vielen anderen. Wir sind offen gestanden froh darob, denn die letzte Zeit war für Magda auch mehr als anstrengend. Auch die Entspannung nach all den vielen anstrengenden Tagen des Wartens ist viel wert.« Er vermute, so schreibt er weiter, dass sie nach Polen kämen, und schließt: »Es kann länger dauern, bis Ihr von uns hört.«[9]

Bernhard Goldschmidts Mutter bekam nie wieder eine Nachricht von ihrem Sohn und seiner Frau, Elsa Balbier und Karoline Adler ließen nicht mehr von sich hören, und auch Bertha Oppenheimer teilte ihrem Sohn keine Adresse mehr mit. Der dritte Deportationszug aus Frankfurt und der erste aus München im November 1941, in dem die Schwestern und das Ehepaar saßen, sollten beide ursprünglich nach Riga fahren, das Ziel wurde dann aber sehr kurzfristig geändert und hieß nun Kaunas. Dort wurden die jeweils etwa 1000 Männer, Frauen und Kinder kurz nach der Ankunft erschossen. An diesem Beispiel wird sehr deutlich, dass die Betroffenen nicht wissen konnten, was sie nach der Zugfahrt erwarten würde, selbst wenn sie davon ausgehen konnten, dass ihnen keine glückliche Zukunft zugedacht war. Fünf Züge wurden in diesem Winter 1941 nach Kaunas umgeleitet, und alle Menschen, die darin saßen, wurden wenige Tage nach ihrer Ankunft erschossen.[10] Selbst noch in diesen Zügen in den Tod, kurz vor der Ankunft, dachten sie über ihre Zukunft nach. Dazu später mehr.

Im Laufe des Jahres 1942 wurden immer häufiger die meisten der Menschen in den Zügen, die sie ins besetzte Baltikum oder Weißrussland brachten, unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet. So auch Frieda und Max Reinach. Die beiden schrieben seit Kriegsbeginn ein Brieftagebuch an ihre nach Palästina emigrierten Kinder, dessen letzten Eintrag vom 20. Oktober 1942 sie als Abschiedsbrief formulierten. Sie hatten eben erfahren, dass auch sie, obwohl Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde, nun »evakuiert« würden. In diesem Eintrag wird deutlich, dass Frieda Reinach schon zu viel erfahren hatte, um noch Hoffnung zu haben: »An ein Wiedersehen mit Euch kann ich nicht mehr glauben, Ihr werdet nie wissen, wo Eure Eltern begraben sind, wie ich nichts von m. 5 Geschwistern weiß.« Die beiden wurden kurz darauf nach Riga verschleppt und dort getötet.[11]

Erwartungen und Ungewissheit

So pessimistisch, und – wie sich im Rückblick feststellen lässt – klarsichtig wie Frieda Reinach bewerteten nur wenige ihre Situation, zumal in früheren Deportationsphasen. In Wien wartete bereits im Februar 1941 Artur Czuczka im Sammellager auf seine Deportation. Er hätte vorher zu seinem Bruder Fritz und dessen Familie in die USA emigrieren können, es gab ein Affidavit für ihn.[1] Doch der Einundfünfzigjährige wollte seine Mutter nicht allein in Wien zurücklassen. Im Januar 1941 starb die Mutter, Artur war am Boden zerstört, wie seine Briefe zeigen. Nun hätte er ausreisen können, im Grunde hielt ihn nichts mehr in Wien. Doch die Ereignisse überrollten ihn: Einen knappen Monat später musste er sich im Sammellager zur »Evakuierung« einfinden und wurde nach Opole im Distrikt Lublin im besetzten Polen verschleppt. Aus dem Sammellager berichtet er am 13. Februar 1941 seinem Bruder von den bangen Gesprächen über die ungewisse Zukunft: »Eben wird hier um mich herum debattiert, ob wir doch frei sein werden oder in ein Lager kommen.« Man könne, so hörte er, sich das aussuchen, und wenn das richtig sei, »wähle ich natürlich Lager, dann habe ich wenigstens Unterkunft & Ordnung und als Arbeit wird man mir dann eben eine solche geben müssen, die ich leisten kann. Frei sein + kein Geld haben ist dort sicherlich viel, viel böser als hier.« Er vertraue darauf, dass er auch dies überstehen werde, so wie schon vieles andere in seinem Leben.[2] Einen Tag später setzte er seinen Brief fort, und hier wird die Ungewissheit sehr deutlich: »Es ist eine derartige Aufregung hier + ich selbst bin nicht wenig aufgeregt, so dass ich nicht mehr weiter schreiben kann. Bekommt Ihr diesen Brief, dann bin ich mitgefahren, bleibe ich hier, schreibe ich einen anderen Brief.« Er fügte hinzu: »Die Form des Briefes müsst Ihr der Situation wegen entschuldigen.«[3]

3. Artur Czuczka

4. Brief Artur Czuczkas aus dem Sammellager in Wien, 13. Februar 1941

Wenig später warteten im Wiener Sammellager Wilhelm und Johanna Schischa auf die Abfahrt des zweiten Wiener Transports nach Opole. Sie erhielten dort erste Lebenszeichen des vorigen Transports, wie Wilhelm auf einer Karte an seine Schwägerin Fanny Bauer schreibt: »Es kommen ziemlich viele Berichte bereits von den früheren Transporten, gute und auch andere.« Auf einer weiteren Karte schreibt er kurz vor der Abfahrt: »Es kommen sehr gute Nachrichten, habe soeben viele Briefe gelesen.«[4] Dieser Optimismus war von kurzer Dauer, bereits die ersten der zahlreichen Briefe des Ehepaars aus Opole bezeugen den Schock über die vorgefundenen Bedingungen. Ihre Briefe und die zahlreicher anderer, die in diesem Frühjahr ins besetzte Polen verschleppt wurden, sorgten dafür, dass im Herbst in Wien viele klarer sahen als andernorts, welche Katastrophe die Deportation war – doch auch hier sah niemand die bevorstehenden Massenmorde voraus.

Die meisten wussten wie gesagt nur vage, dass sie »nach Osten« gebracht werden sollten. Manche erfuhren auch den genauen Zielort. Einige derer, die im Oktober und November 1941 zur Deportation nach Litzmannstadt bestimmt worden waren, hatten gehört, sie kämen in eine deutsche Industriestadt, in der sie wohnen und arbeiten würden. Anderen war Litzmannstadt sogar ein Begriff, auch erinnern sich einen Monat später Deportierte, sie hätten gehört, dass die zuerst Verschleppten nach Litzmannstadt gekommen waren. Doch was hieß dies alles?[5] In einem Brief von Else Kalischer vom 23. Oktober 1941, kurz vor ihrer Verschleppung von Berlin nach Minsk, heißt es, dass sie »einem ungewissen Schicksal entgegengehen u. vermutlich irgendwo im Dunkeln verschwinden werden«.[6] Hedwig Jung-Danielewicz, eine zum Katholizismus konvertierte Ärztin, die von Düsseldorf aus nach Minsk verschleppt wurde, notiert in einem Abschiedsbrief düster, »der 1. November 1941 führt mich in die polnische Verbannung, aller Habe beraubt, ein Bündel in der Hand ins Unwirtliche des östlichen Winters, wo mir Hunger, Kälte und Schmutz entgegenstarren«.[7] Manche Überlebende berichteten später über die kursierenden Gerüchte, so der Bankier Karl Loewenstein, der deportiert wurde, obwohl er bereits 1919 zum evangelischen Glauben übergetreten und Freikorpskämpfer gewesen war: »Wohin der Transport gehen sollte, wusste natürlich niemand. Es wurde zwar gemunkelt, dass er nach Minsk gehen würde, aber auch andere Orte wurden genannt.« Bei der Abreise wurde dann in seine Kennkarte gestempelt: »Am 14. November 1941 von Berlin nach Minsk evakuiert.«[8]

Doch selbst, wenn sie das Ziel kannten, ahnten die Menschen nicht ansatzweise, was sie erwartete. Sie dachten weiterhin, sie würden zur Arbeit gebracht. Obwohl immer mehr Gerüchte und Nachrichten über das tatsächliche Schicksal vieler Menschen durchsickerten, die in das besetzte Osteuropa verschleppt worden waren, und obwohl bei den Zurückgebliebenen die Angst vor der eigenen Deportation immer größer wurde, gingen viele Jüdinnen und Juden davon aus, ihre Arbeitskraft würde gebraucht. Gerda Gottschalk saß gemeinsam mit ihrer Schwester in Haft, da sie den »Judenstern« nicht getragen hatten. Sie schreibt, sie seien vor die Wahl gestellt worden, entweder mit einem Transport nach Riga »zum Arbeitseinsatz in [einer] Textilfabrik« oder nach Ravensbrück zu kommen. Wie sie sich erinnert, fiel ihnen die Entscheidung nicht schwer: »Sofort entschieden wir uns für Riga, von den Zuständen in Ravensbrück wussten wir bereits zu viel.« Der zuständige Gestapomann bestärkte sie in dieser Entscheidung: »Inspektor Z. war wieder zur Stelle. In rosigen Farben schilderte er uns den bevorstehenden Arbeitseinsatz: Gute Bezahlung, Unterbringung in Zimmern mit Zentralheizung und fließendem Wasser etc. würden uns erwarten.«[9] Die den beiden aufgetischte Lügengeschichte ist sicherlich ein extremes Beispiel, doch von Arbeit und Aufbau ist immer wieder die Rede.[10] In einem Bericht über einen Transport aus Wien nach Minsk Anfang Mai 1942 ist zu lesen: »Man sagte uns damals, dass den Juden im Osten die Möglichkeit gegeben werde, sich eine neue Existenz zu schaffen. Zu diesem Zweck sollte man sich Werkzeug und alles, was man besitzt, mitnehmen.«[11]

Die Zusammensetzung der Transporte machte allerdings einige misstrauisch. Erst im April 1942 bestimmte das Reichssicherheitshauptamt, dass Kriegsversehrte und über 65 Jahre alte Juden grundsätzlich nach Theresienstadt zu deportieren seien. Von den frühen Deportationen im Herbst und Winter 1941 waren zahlreiche alte Menschen betroffen. Und so drehten sich etwa die Gespräche im Lübecker Sammellager Ende 1941, wie Josef Katz berichtet, um die Frage, warum so viele Alte deportiert würden, wenn es doch zur Arbeit gehe.[12] Ruth Gröne erinnert sich, dass ihr Vater anwesend war, als ihre Großeltern am 15. Dezember 1941 deportiert wurden. Er hatte gehört, dass der Zug nach Riga fuhr. Doch zu Hause fragten sie sich: »Und was wollte man mit Siebzigjährigen oder mit kleinen Kindern in Riga wohl machen? Dass es da um etwas anderes gehen musste, das war zumindest unseren Erwachsenen bewusst. Meine Großeltern kamen dort beide ums Leben.«[13]

Dieses Argument funktionierte auch andersherum, wie die Geschichte von Alfred Winter zeigt: Nachdem schon zwei Düsseldorfer Transporte nach Litzmannstadt und Minsk gefahren waren, wurde er mit dem dritten Transport nach Riga deportiert. Zwar ahnte er inzwischen, dass diese »Umsiedlung« nichts Gutes bedeutete, diesmal aber war etwas anders: »Da dieser Transport jedoch vor allem aus gesunden Menschen bestand, erwarteten die meisten, in oder bei Riga zu arbeiten, genau wie die Gestapo es ihnen gesagt hatte.«[14]

Im Juni 1942 führte Robert Eisenstädt, der als Einziger den bevorstehenden Transport aus Kassel nach Lublin-Majdanek und nach Izbica überleben sollte, in der Sammelstelle ein Gespräch mit einem Polizisten:

»Nachmittags sah ich Kommissar Dahmer, der früher in Hanau tätig war. Ich unterhielt mich lange mit ihm, um Näheres zu erfahren. Dahmer sagte mir, der Transport ginge voraussichtlich nach Riga. Ich fragte, ob er schon etwas von den Deportierten aus Polen gehört hätte. Dahmer machte mir keine großen Hoffnungen für die Zukunft, glaubte jedoch, dass wir jüngeren Leute stark genug seien, die Zeit zu überstehen.«[15]

Wie bereits erwähnt, hatten die Wiener Jüdinnen und Juden von den im Frühjahr 1941 Deportierten schon viel Furchtbares über das Leben an den Zielorten gehört, auch hatten Nachrichten von den Anfang 1940 aus Stettin in den Distrikt Lublin Verschleppten manche Menschen im Reich erreicht.[16] Die ersten, die im Herbst 1941 nach Litzmannstadt deportiert worden waren, durften ebenfalls noch schreiben, so dass Karten aus dem überfüllten Ghetto bald die besorgten Daheimgebliebenen erreichten.[17]

Und so sprachen sich in der Heimat erste Nachrichten über die Schicksale der deportierten Menschen herum, schreckliche Dinge wurden aus den Zielorten bekannt. Von manchen Deportierten – so dem gesamten ersten Zug, der von Berlin nach Riga gefahren war, den fünf Kaunas- und den Minsk-Transporten – trafen gar keine Lebenszeichen mehr ein: »All’ diese Dinge steigern natürlich nicht den Mut der von der Evakuierung Betroffenen«, stellt der Berliner Journalist Hermann Samter, der selbst später mit seiner Frau nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde, Ende Januar 1942 in einem Brief fest.[18] Auch erreichten früh erste, recht konkrete Nachrichten von Massenmorden zumindest einige der potenziellen nächsten Deportationsopfer. Der Breslauer Historiker Willy Cohn notiert bereits am 10. Oktober 1941 in sein Tagebuch, dass es in Kiew »ein großes Blutbad« gegeben haben soll. Gemeint ist hier die Erschießung von über 33000 Jüdinnen und Juden in der Schlucht von Babyn Jar am 29. und 30. September 1941. Knapp anderthalb Monate nach diesem Tagebucheintrag wurde auch Willy Cohn mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern nach Kaunas deportiert und dort kurz nach der Ankunft im Fort IX ermordet.[19] In Dresden schreibt Victor Klemperer, der in einer »Mischehe« zwar vorerst vor der Deportation geschützt war, jedoch in einem »Judenhaus« leben musste, am 13. Januar 1942 in sein Tagebuch: »Paul Kreidl erzählt – Gerücht, aber von verschiedenen Seiten sehr glaubhaft mitgeteilt –, es seien evakuierte Juden bei Riga reihenweis, wie sie den Zug verließen, erschossen worden.«[20]

Mit zunehmender Sorge und Ungewissheit warteten Jüdinnen und Juden daher auf eine Benachrichtigung der Gestapo oder der Jüdischen Gemeinde, dass auch sie sich am Sammelpunkt einzufinden hätten. Die Angst war groß. Gesuche, von den Deportationen zurückgestellt zu werden, waren in den meisten Fällen erfolglos. Einige versuchten, einen Aufschub zu erreichen, indem sie sich krankschreiben ließen, andere baten die Betriebe, in denen sie beschäftigt waren, sie als wichtige Arbeitskräfte zu »reklamieren«.[21] Doch selbst ein erfolgreicher Rückstellungsversuch brachte meist nicht mehr als einen Aufschub. Der Wienerin Malke Prucz gelang es im Herbst 1941 mit einem Gesuch bei der Israelitischen Kultusgemeinde, ihren Mann Naftali Prucz aus gesundheitlichen Gründen vom Transport zurückstellen zu lassen, doch im August 1942 wurde das Ehepaar schließlich nach Minsk verschleppt und in Maly Trostenez ermordet.[22] Einige versuchten, »unterzutauchen« und im Versteck weiterzuleben, was jedoch ungeheuer schwierig war. Ohne finanzielle Mittel und besonders ohne die Hilfe von Nicht-Juden war das kaum möglich. Es setzte voraus, dass die Betroffenen nach Jahren sozialer Isolierung und Ausgrenzung vertrauenswürdige »arische« Bekannte hatten, die bereit waren, ein solches Risiko einzugehen. Zudem bedeutete diese Entscheidung in vielen Fällen die Trennung von Familienmitgliedern.[23]

Manche nahmen sich vor der drohenden Deportation das Leben. Die wenigen überlieferten Abschiedsbriefe und die Erinnerungen von Freunden und Verwandten verdeutlichen, dass sich viele von ihnen vor allem als Deutsche und dann erst als Juden fühlten. Sie waren verzweifelt, dass sie aus ihrer Heimat vertrieben werden sollten, und zogen es vor, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie wollten in den Wohnungen und Häusern bleiben, in denen sie den größten Teil oder gar ihr ganzes Leben verbracht hatten. Es gab ältere Männer, die sich sämtliche Orden an den Anzug hängten, die ihnen als deutsche Soldaten verliehen worden waren, bevor sie die Tabletten nahmen.[24] Ein selbstbestimmter Tod erschien immer noch besser als der Transport mit unbekanntem Ziel. Im Abschiedsbrief von Ida Weissberger, die im Juli 1942 den Deportationsbescheid erhielt, wird dies besonders greifbar, als sie ihre große Erleichterung darüber schildert, dass es ihr gelungen ist, genügend Veronal zu bekommen:

»Seither bin ich geradezu glücklich. Seit meiner Mutter Tod habe ich mich nicht so geborgen gefühlt wie jetzt. Alle Angst vor dem Kommenden, alle Misere der Gegenwart sind von mir abgefallen. Ich habe nichts mehr zu fürchten, keine Verschleppung ins Ghetto mit abschließendem Pogrom, kein hilfloses Alter mit Blindheit oder Lähmung, wenn das erstere ausbliebe (der Zustand meiner Augen und Beine hätte mir wahrscheinlich dieses Los beschieden). Seitdem ich nun das Erlösungsmittel in Händen habe, lebe ich mein Restchen Leben so intensiv wie noch nie. Ich bin glücklich.«

Wenige Tage später brachte sie sich um.[25]

Elisabeth Block aus dem bayerischen Niedernburg berichtet am 19. und 20. Oktober 1941, wie sie von Deportationen aus anderen Städten und auch von Selbstmorden erfährt. Die Achtzehnjährige notiert in ihr Tagebuch:

»Man kann sich denken, welche Angst sich unser bemächtigte, sowohl um unsere Verwandten als auch um uns selbst. Wie leicht kann uns dasselbe schreckliche Los treffen, ohne irgendwelche Sachen jetzt im Winter in dieses wüste Land mit seinen fast unmöglichen Lebensverhältnissen. Entsetzlich dieses Ungewisse, diese Angst um sein bisschen Leben, und beinah kein Ausweg, grauenhaft; nur noch an Gott kann man sich klammern und immer wieder bitten und nicht verzagen. Es kann doch nicht ewig mehr dauern, diese Zeit.«[26]

Wenige Tage später, am 26. Oktober 1941, schreibt sie über die Ängste, von ihrer Familie getrennt zu werden: »Nur wenn ich länger nicht heimkomme, werde ich unruhig und schlimme Gedanken und Ahnungen wollen sich meiner bemächtigen; denn wie leicht könnte es sein, dass ich ein leeres Haus anträfe und ich nur noch allein übrig geblieben wäre! Es ist undenkbar grauenhaft und bedrückend. Man darf gar nicht an so etwas denken.«[27] Elisabeth, genannt Lisi, blieb mit ihrer Familie zusammen. Am 3. April 1942 wurde sie mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrer Schwester von München nach Piaski verschleppt. Dort verliert sich ihre Spur, überlebt hat niemand von ihnen.

In dieser Phase im Frühjahr 1942, in der auch Lisi mit ihrer Familie deportiert wurde, waren schon zahlreiche Nachrichten in die Heimat durchgesickert. Doch was heißt das über den tatsächlichen Wissensstand? Was kann überhaupt »Wissen« in diesem Zusammenhang bedeuten? Selbst wenn manche bereits von Mordaktionen im »Osten« gehört hatten, hieß das nicht, dass sie unweigerlich auch von ihrer eigenen Ermordung ausgingen. Das, was an Gerüchten oder auch Nachrichten über Bekannte zu ihnen durchdrang, klang viel zu ungeheuerlich. Selbst wenn es stimmte, dass einige Jüdinnen und Juden ermordet worden waren, versicherte man ihnen doch gerade, dass ihre Arbeitskraft dringend gebraucht wurde. Wer würde denn die eigenen Arbeitskräfte umbringen? Das schien jenseits aller Logik zu liegen, weshalb manche sich, auch mangels Alternative, an die Hoffnung klammerten, es könnte stimmen, was die deutschen Verantwortlichen ihnen sagten. Alfred Seiler, der im April 1942 mit seiner Familie aus Wien nach Minsk verschleppt wurde, gibt diesen gedanklichen Zwiespalt in seinen Erinnerungen wieder: »Ich war voller böser Vorahnungen. Was stand uns bevor? Was würde die Zukunft mir und meiner Familie bringen? Ja, ich hatte Angst um unser aller Zukunft. Die Gerüchte, dass wir alle zum Tode verurteilt waren, konnten doch nicht wahr sein. Menschen konnten doch nicht wirklich so grausam sein.«[28]

Erich Langer aus Essen wurde in derselben Phase wie Elisabeth »Lisi« Block deportiert, er war zu diesem Zeitpunkt relativ optimistisch, und dies mit der gleichen Argumentation, die wir im Bericht von Robert Eisenstädt und bei einigen der früher Deportierten gesehen haben. In einem Brief, den er über einen längeren Zeitraum an seinen nach Palästina emigrierten Sohn Klaus schrieb, hatte er am 12. Januar 1942 von ersten Deportationen aus dem Rheinland berichtet. Voller Sorge schrieb er, dass der erste Transport nach Litzmannstadt gegangen sei, sie vom zweiten aber noch keinerlei Nachrichten bekommen hätten; er solle nach Minsk gefahren sein. Sollten, so kündigte er an, die Bedingungen nach seiner eigenen Deportation, die er ja befürchten müsse, zu schlimm sein, so dass das Leben »nur noch einem langsamen Hinsiechen gleichkommt, dann will ich Schluss machen«.[29] Am 15. April 1942 blickt er seiner nun konkret bevorstehenden Deportation etwas gelassener entgegen:

»Die Würfel sind gefallen. Das lang Erwartete ist eingetreten: Am vergangenen Samstag, d. 11., erhielt ich die Nachricht, dass ich am 21. April mich zum Abtransport in das besetzte Ostgebiet bereit halten muss. Ich habe diese Nachricht mit großer Ruhe aufgenommen. Da aus unserer Gemeinde mehr als 400 Menschen herausgehen, vor allem viel Jugend, ist die Zusammensetzung ganz günstig. Auch ist es angenehm, dass es jetzt auf den Sommer zugeht. Man glaubt, dass wir in die ehemalige Provinz Posen geschickt und dort in der Landwirtschaft beschäftigt werden. Also keine schlechten Aussichten. Die Stimmung der Leute ist gut.«

Er endet: »Nun schließe ich, geliebter Junge, und nehme schweren Herzens von Dir Abschied. Leb recht wohl und bleib gesund! Hoffentlich gibt es noch ein Wiedersehen. Gott segne Dich! Ich küsse Dich in treuer väterlicher Liebe. Dein Papa.«[30] Erich Langer wurde am 21. April 1942 nach Izbica deportiert. Er hat nicht überlebt. Sein Sohn erhielt den Brief nach dem Krieg von Freunden des Vaters.[31]