9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Seelische Erkrankungen verschleppt man oft und das kann schiefgehen. Uwe Hauck möchte über das Tabuthema Depressionen aufklären, den Betroffenen die Angst vor Psychiatrien nehmen und einen Einblick in das geben, was einem in der Klapse erwartet.

Offen, schonungslos und unterhaltsam lässt er uns an seinem Therapieverlauf teilnehmen und spart nicht mit Anekdoten über Beschäftigungsmaßnahmen, wie Korbflechten, Maltherapien oder Ausdruckstänzen. Denn die Klapse ist nichts anderes als ein Krankenhaus für gebrochene Seelen, und eigentlich sind in der Klapse eher normale Menschen, die mit dem Wahnsinn da draußen nicht mehr fertig werden, so der Autor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 555

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchTitelImpressumZitatHinweisDer Turm, die Rasierklingen und ichSchotten dichtIst Papa tot?Ich will rauskommenNicht ohne meine FamilieGott, wie albernBesucheAuslaufMal mal wiederPsychosomatik, Psychosomatiker, PsychosomatikstTage in der KlinikWo bin eigentlich ich?Nicht schon wiederNennt man das Lachen?Tage in FreiheitMuss das sein?ErkenntnisgewinnDas Ende vom AnfangÜber dieses Buch

Seelische Erkrankungen verschleppt man oft und das kann schiefgehen. Uwe Hauck möchte über das Tabuthema Depressionen aufklären, den Betroffenen die Angst vor Psychiatrien nehmen und einen Einblick in das geben, was einem in der Klapse erwartet. Offen, schonungslos und unterhaltsam lässt er uns an seinem Therapieverlauf teilnehmen und spart nicht mit Anekdoten über Beschäftigungsmaßnahmen, wie Korbflechten, Maltherapien oder Ausdruckstänzen. Denn die Klapse ist nichts anderes als ein Krankenhaus für gebrochene Seelen, und eigentlich sind in der Klapse eher normale Menschen, die mit dem Wahnsinn da draußen nicht mehr fertig werden, so der Autor.

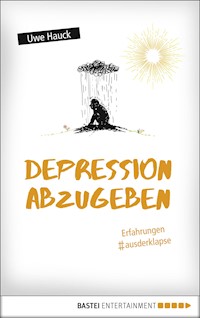

Uwe Hauck

DEPRESSION ABZUGEBEN

Erfahrungen #ausderklapse

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Textredaktion: Angela Kuepper

Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München

unter Verwendung von Motiven © Thinkstock/carlacastagno

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-3096-0

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Depression ist wie Krieg,

entweder du gewinnst,

oder du stirbst bei dem Versuch.

Bei diesem Buch handelt es sich um einen Tatsachenbericht, basierend auf dem Leben, den Erfahrungen und Erinnerungen von Uwe Hauck. In einigen Fällen wurden die Bezeichnungen, Orte oder Daten geändert, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen.

DER TURM, DIE RASIERKLINGEN UND ICH

@bicyclist Dass es nur dreier Gespräche und eines Briefes bedarf, um mich zum Äußersten zu treiben, hätte ich mir auch nie träumen lassen.

5. Februar

20 Schlaftabletten, eine Rasierklinge und ich. Oben auf dem Turm. Es soll ein dramatischer Abgang sein. Wenn man mir schon so wehgetan hat, soll sich mein Ende in die Köpfe der anderen einfräsen. Aber da die letzte Tür zum Dach verschlossen ist, bleibt mir nur Plan B: die Tabletten einnehmen und mir dann die Pulsadern aufschneiden. Die Idee dahinter: Im Schlaf merke ich nicht, wie ich verblute. Das ist für mich wichtig, denn auch im Angesicht des Todes bin ich ein Feigling. Oder sehe mich zumindest so.

Begonnen hat das Ganze 2003. Es ist ein normales Entwicklungsgespräch. Ich bin mir sicher, dass ich eine gute Beurteilung bekommen werde. Ich arbeite für ein Softwarehaus, entwickle dort Computerprogramme, meine große Leidenschaft seit meiner Jugend.

Als ich aber in dem kleinen Besprechungsraum meinem Chef und seinem Assistenten gegenübersitze, entgleitet mir die Situation völlig. Der Raum ist quadratisch, nur eine Tür, keine Fenster. Kein Fluchtweg, denke ich insgeheim. Seit ich denken kann, prüfe ich jeden Raum, den ich betrete, auf Fluchtmöglichkeiten.

»Beurteilen Sie doch mal selbst, Herr Hauck. Sagen Sie uns, wie Sie sich einschätzen.«

Das ist für mich immer eine schwere Frage, weil ich große Schwierigkeiten habe, etwas Positives an mir zu sehen. Schon oft haben in der Vergangenheit andere die Lorbeeren eingeheimst, weil ich nicht laut genug geprahlt habe.

»Nun«, ich suche nach passenden Formulierungen, die nicht arrogant, aber auch nicht völlig abwertend klingen, »ich denke, ich habe die mir zugewiesenen Aufgaben erfüllt, außerdem engagiere ich mich in der Ausbildung.«

»Gut und schön«, unterbricht mich mein Chef, »aber es gibt auch schwere Defizite.« Ich zucke zusammen, frage mich, was er damit meinen könnte. »Sie organisieren Ihre Arbeit sehr schlecht, und Sie nutzen während der Arbeit dieses Spielzeug.« Er deutet auf meinen elektronischen Organizer, der vor mir auf dem Tisch liegt. In ihm mache ich seit Jahren so gut wie all meine Notizen, zudem ersetzt er mir einen Papierkalender. »Außerdem habe ich den Eindruck, dass Sie die Arbeit nicht wirklich ernst nehmen. Erinnern Sie sich an den Tag, als ich Sie und einen Kollegen bei diesem Kartenprogramm erwischt habe?«

Natürlich erinnere ich mich, ich hatte einem Kollegen, der für eine Tour mit dem Rad eine Planungssoftware suchte, kurz ein geeignetes Programm gezeigt. Eine Sache von zwei Minuten, aber dummerweise eben erwischt von meinem Chef. Ja, das war ein Fehler, aber einer, der sicher nicht Anlass geben dürfte zu dem, was nun folgt.

»Herr Hauck, so geht das nicht weiter. Ich möchte, dass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und mit diesem Spielzeug aufhören« – wieder der Blick auf meinen Organizer. »Andernfalls können wir auch andere Maßnahmen ergreifen wie Herabstufung oder, wenn Sie überhaupt nicht lernfähig sind, eine Kündigung.«

Ich bin mittlerweile nicht mehr bei mir, Panik steigt in mir auf. Dass ich den Organizer für meine Termine verwende, brauche ich nicht mehr anzuführen, so viel ist klar. Das mit der Kartensoftware war ein Fehler, aber ein einmaliger. Doch die Erniedrigung soll noch weitergehen.

»Ich erwarte von Ihnen, dass Sie ab jetzt den Organizer zu Hause lassen und mir für die nächsten Wochen jeden Tag eine To-do-Liste vorlegen, mit den Aufgaben, die Sie am jeweiligen Tag erledigen wollen. Und das tun Sie selbstständig.«

Wie ein Trostversuch kommt von dem Assistenten meines Chefs ein eher leises: »Das alles ist nur zu Ihrem Besten.«

Sicher, denke ich mir, das hört man doch immer, wenn es eigentlich darum geht, abgesägt zu werden. Meine Panik steigert sich zu blanker Existenzangst. Ich nicke und stammele: »Ja, das werde ich tun.« Eigentlich will ich nur noch weg, denn ich spüre, wie mein Körper zu reagieren beginnt. Kribbeln in den Armen und ein flaues Gefühl im Magen sind erste Anzeichen, die ich nur zu gut kenne.

»Gut, ich verlasse mich darauf«, sagt mein Chef zum Abschluss und schiebt noch den unsäglichen, selten glaubwürdigen Satz hinterher: »Wir wollen nur Ihr Bestes.«

In mir drin hat dieses Gespräch aber das Schlimmste ausgelöst.

Nachdem wir den Besprechungsraum verlassen haben und mein Chef und sein Assistent zu einem anderen Termin verschwinden, muss ich mich an dem Geländer des Treppenhauses festhalten, das direkt neben dem Besprechungsraum zu den anderen Ebenen unseres Bürokomplexes führt. Ein Wirbelsturm von Angst, Panik, Einsamkeit und Unverständnis tobt in mir. Das kalte Metall bringt mich ein wenig in die Realität zurück, führt aber auch dazu, dass ich das Gespräch noch mal reflektiere. Ich bin also nicht gut. Ich habe es falsch gemacht, ich spiele zu sehr. Dabei nutze ich den Organizer … Vergebene Mühe, das werde ich nicht erklären können. Auch meine Arbeitsleistung ist nicht zur Sprache gekommen, sondern nur die vermeintlich fehlende Organisation.

Ich beginne zu zittern, meine Knie werden weich. Ich spüre erneut Panik in mir aufsteigen und will nur noch nach Hause. Glücklicherweise bietet der Betrieb Gleitzeit an, also kann ich, nachdem ich die Panikattacke einigermaßen in den Griff bekommen habe, deutlich früher nach Hause gehen als für mich üblich.

Mieses Timing, ganz mieses Timing. Gerade haben wir ein Haus gekauft, uns entschlossen, dass wir uns hier niederlassen wollen, und unser drittes Kind ist unterwegs. Da wirkt ein solches Gespräch wie eine Bombe. In meiner dramatischen Art sehe ich alle Felle davonschwimmen.

Rückblickend ist mir klar, dass ich überreagiert habe. Aber ich reagiere nun mal nicht wie die meisten Menschen auf Kritik. Genau genommen meide ich jede Form von Beurteilung wie die Pest. Ich kann mit Kritik nicht vernünftig umgehen, seit ich mich erinnern kann. Zumal von mir höhergestellten Menschen. Da kommt ein kritisches Wort einem Katapult gleich, das mich komplett aus der Bahn wirft.

Das ist eines der großen Missverständnisse bei Depressionen: Der Trigger für den Ausbruch muss nicht für das Umfeld plausibel sein. Aber er ist es für den Betroffenen. Und manchmal ist er gar von tödlicher Plausibilität.

Am nächsten Tag, wieder etwas gefestigt, gehe ich zum Betriebsrat, um mir Beistand zu holen, falls die Sache weiter eskaliert. Der Betriebsratskollege versichert mir zu meiner Überraschung, ich sei da kein Einzelfall. Er rät mir, wenn möglich auf die Forderungen einzugehen. Dann dürfte sich die Sache wieder beruhigen.

Nun denn, genau das tue ich dann auch für die nächsten vier Wochen. Jeden Morgen fantasiere ich mir brav eine Liste von mindestens drei bis vier To-dos zusammen, lege sie auf den Tisch meines Chefs und arbeite dann die Aufgaben ab, die ich in meinem Organizer geplant habe. Nur dass den Organizer keiner mehr zu Gesicht bekommt. Ich mag zwar blauäugig gewesen sein, aber blöd bin ich nicht. Zudem ist das Ganze für mich der Anlass, Gewerkschaftsmitglied zu werden und mich für den Betriebsrat zu interessieren.

In mir schlummert ein beachtliches Quäntchen Rachegefühle. Da ich mir bewusst bin, dass das am besten vorsichtig und intelligent eingesetzt wird, sichere ich mich doppelt und dreifach ab. Ich kann zwar Rache nicht nach außen tragen. Aber was Demütigungen angeht, bin ich ein Elefant. Man kann mich vor Jahrzehnten ungerecht behandelt haben. Ich werde mich sofort wieder daran erinnern, sollte die Person noch einmal in mein Leben treten.

Von diesem Schlüsselereignis an beginnt bei mir ein schleppender Mechanismus zu greifen, der zum großen Zusammenbruch 2010 führt. Jahr für Jahr, Projekt für Projekt sind mir jetzt nicht länger die Ergebnisse genug, die der Kunde wünscht, nein, es muss immer noch einen Tick besser sein. Ich will alles dafür tun, ja nie wieder so herabgewürdigt zu werden. Auch als ich in ein anderes Unternehmen wechsle, versuche ich ständig, noch mehr zu leisten. Ein Projektleiter bescheinigt mir bei der Abschlussfeier zu einem gelungenen Projekt: »Uwe, du machst nicht silberne oder goldene Wasserhähne, bei dir muss es mindestens Platin sein.«

Es ist, als habe man einen schlecht ausgesteuerten Verstärker in sich, der alles ins Exponentielle überhöht. Angst, Freude, Wut, Trauer. Alles frisst sich tiefer in dich und krallt sich länger und stärker fest. Du kannst nicht einfach mal was locker sehen oder glücklich über das sein, was du hast. Weil du ahnst, es kann dir genommen werden, aus deinem Leben verschwinden. Weil du fürchtest, es lauern Drachen und Monster hinter jeder Ecke.

Seit diesem Entwicklungsgespräch macht mich jeder Folgetermin beinahe körperlich krank. Immer wenn ein neues Gespräch ansteht, bekomme ich Bauchschmerzen, Panikgefühle, Angstzustände und finde das Ganze zum Kotzen. Wortwörtlich.

Meine Ansprüche an mich wachsen von Jahr zu Jahr. Bis zu diesem Tag im Juli 2010, als ich in einem neuen Projekt eine weitere Aufgabe zugeteilt bekomme. Es handelt sich eigentlich um ein einfaches Programmierproblem, und es existieren sogar schon Teillösungen. Aber plötzlich ist mein Kopf wie leergefegt. Ich blicke auf den Programmcode und verstehe keine einzige Zeile mehr. Buchstaben und Zahlen schwirren vor mir in der Luft wie Insekten, ich höre alles um mich herum plötzlich doppelt so laut, als habe man einen Lautsprecher schlagartig aufgedreht. Meine Hände werden klamm, mein Gesicht brennt. Panik steigt in mir auf, ich kenne sie nur zu gut, meinen alten Feind.

Ich stehe auf, verlasse das Großraumbüro, in dem ich mit meinen Kollegen arbeite, und mache mich auf den Weg zu meinem Hausarzt, der glücklicherweise nur einen Steinwurf entfernt praktiziert. Schon als ich die Stufen zu seiner Praxis hinaufsteige, merke ich, dass mein Zustand noch schlimmer geworden ist. Mittlerweile zittern meine Beine. Ich schwitze, als hätte ich einen Hundertmeterlauf absolviert.

Als ich vor der Arzthelferin stehe, murmle ich nur etwas von »Geht nicht gut, hab Panik«. Ihr Blick verrät mir, dass sie wohl schon so etwas vermutet hat. »Bitte Ihre Krankenkassenkarte. Kann ich etwas vorbereiten?« Ich schiebe ihr die Karte zu. »Nein, nichts vorbereiten, nur zum Herrn Doktor.«

»Gut, dann können Sie gleich ins Wartezimmer gehen.«

Die Treppe zum Wartezimmer, das sich im ersten Stock befindet, nehme ich sehr langsam, meine Knie sind weich wie Pudding, und meine Hände kleben schweißnass am Holzgeländer. Mir ist schwindlig, und ich fürchte bei jedem Schritt, die Treppe rückwärts hinunterzustürzen.

Da, endlich die Tür zum Wartezimmer. Geschafft.

Ich setze mich ans Fenster, versuche ein wenig in den ausliegenden Zeitungen zu lesen. Aber ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Wenigstens ist nur ein älterer Herr vor mir dran. Schließlich öffnet sich die Tür zum Wartezimmer, und mein Arzt bittet mich herein.

Er bedeutet mir, Platz zu nehmen, dann setzt er sich an seinen Schreibtisch. Er ruft auf seinem Computer meine Akte auf, blättert durch ein paar Unterlagen und wendet sich dann mir zu.

»So, Herr Hauck, erzählen Sie mal, was ist passiert?«

Ich berichte von dem Blackout, den weichen Knien, der aufsteigenden Angst. Während ich erzähle, droht meine Stimme immer wieder zu kippen, ich breche mehrfach fast in Tränen aus. Mein Arzt misst meinen Puls und Blutdruck, beide extrem hoch. Schließlich diagnostiziert er akuten Burn-out und verschreibt mir ein Antidepressivum. Auf die Frage, ob er mich auch gleich krankschreiben soll, verneine ich, blauäugig, wie ich bin. Schließlich entlässt er mich nach Hause. Da ich mich nicht in der Lage fühle, mit meinem Fahrrad zu fahren, rufe ich meine Frau an, sie möge mich abholen.

Zu Hause lege ich mich ins Bett. Jeder Input ist mir zu viel. Ruhe, Dunkelheit, nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Bin ja schon genug mit meinem Gedankenkarussell beschäftigt. Am folgenden Tag soll ich morgens die erste Tablette nehmen, was ich auch brav tue.

Weil das Rad ja noch im Fahrradkeller meiner Arbeitsstelle steht, bringt Sibylle mich ins Büro. Zunächst scheint mir das Medikament zu helfen. Nach einer gewissen Zeit hält mich aber ein Kollege an und fragt: »Sag mal, Uwe, hast du was getrunken?«

»Nein, wieso?«, erwidere ich.

»Du schwankst wie ein Betrunkener, du solltest dringend zum Betriebsarzt.«

Das tue ich dann auch, und eine weitere Messung meines Blutdrucks und meines Pulses zeigt extrem erhöhte Werte. Ich werde sofort ins Sprechzimmer des Betriebsarztes gebeten. Er blickt mich an, streng und mit diesem Ausdruck im Gesicht, der sagt: »Houston, wir haben ein Problem.«

»Ich möchte, dass Sie sofort zu Ihrem Hausarzt gehen und sich für mindestens die nächsten vier Wochen krankschreiben lassen. Und noch etwas: Haben Sie Laufschuhe?« Das verneine ich. »Gut, dann kaufen Sie sich noch heute welche, ich verordne Ihnen hiermit, jeden, mindestens aber jeden zweiten Tag laufen zu gehen. Sie haben ein akutes und schweres Burn-out.« Als ich schon aufstehen will, sagt er: »Moment, wir sind noch nicht fertig. Es gibt hier in der Stadt einen psychologischen Dienst, der mit uns zusammenarbeitet und eine psychotherapeutische Notfallversorgung bietet. Ich möchte, dass Sie dort einen Termin vereinbaren und sich beraten lassen. Und das ebenfalls heute noch.«

So geschieht es dann auch. Ich bin insgesamt für knapp zehn Wochen krankgeschrieben. Die Diagnose, die mein Hausarzt auf der Krankmeldung notiert, lautet jetzt Depression, nicht Burn-out. Er muss meine Verblüffung bemerkt haben, denn er ergänzt: »Wissen Sie, Herr Hauck, eigentlich verbirgt sich hinter den meisten Burn-outs in Wirklichkeit eine lange versteckte Depression.«

Noch ahne ich nicht, dass das erst der Anfang sein soll. Ich besuche regelmäßig eine Therapeutin in der Notfallversorgung, die aber eher betreutes Reden bietet und damit nicht wirklich hilft, sondern beruhigt. Aber wie mir später unter dem Siegel der Verschwiegenheit ein anderer Therapeut sagt: »Das ist halt kostenlos fürs Unternehmen, ob es was bringt, na ja, ich will mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.«

Deshalb suche ich zusätzlich nach einem Psychotherapeuten für die Zeit danach. Wegen der Wartezeiten von bis zu einem Jahr gestaltet sich das aber schwierig. Man muss sich das mal vorstellen. Angenommen, ich hätte einen Knochenbruch, was würde man sagen, bekäme ich die Info: »Tut uns leid, aber wir können Sie erst in einem Jahr behandeln«? Eine angeknackste Seele ist halt nichts, was man greifen kann. Und damit offensichtlich unwichtig.

Immerhin finde ich doch noch eine Therapeutin, die zumindest Zeit für ein Einführungsgespräch hat. Sie sieht auch Handlungsbedarf, kann mir aber erst einen Platz in einem halben Jahr anbieten. Als ich sie nach etwa sechs Monaten erneut aufsuche, um abzuklären, ob eine Therapie sinnvoll sei, diagnostiziert sie mir weitestgehende Stabilität und keinen weiteren Therapiebedarf. Beide ahnen wir nicht, wie falsch diese Diagnose ist. Aber zu dem Zeitpunkt denke ich noch nicht, dass das, was ich erlebe, Teil einer Depression ist. Ich weiß, dass ich bereits seit Jahrzehnten eine Depression mit mir herumtrage, die mal mehr, mal weniger ausgeprägt an die Oberfläche kam, aber nie so stark, dass sie mich vom Alltag abgehalten hätte. Nur glücklich habe ich mich in den allerwenigsten Momenten gefühlt, und wenn, dann nur kurz. Das ist überhaupt das Hinterhältige. Es klappt richtig gut, den Alltag zu meistern. Man fühlt sich zwar in schöner Regelmäßigkeit wie ein Stück Dreck, aber zumindest wie fruchtbarer, nützlicher Dreck. Dass sich da längst ungesunde Entwicklungen breitmachen, realisiert man erst, wenn es zu spät ist.

Ich kann meine Arbeit wieder aufnehmen, wechsle zu einer anderen Firma, will einen Neuanfang wagen und schaffe es auch, die an mich gesetzten Anforderungen zu erfüllen. Braver Uwe, kriegst ein Leckerli.

Bald zeigen sich aber erneut die Anfangssymptome eines Burn-outs. Zur Sicherheit verschreibt mir mein Hausarzt erneut mein Antidepressivum, nachdem es für ein paar Wochen von dem Psychiater, den ich zusätzlich besuche, abgesetzt wurde. Mittlerweile kümmern sich drei Ärzte um mich. Dabei ist mir einer schon zu viel.

Auch an meinem neuen Arbeitsplatz erlaubt mir die Depression nicht, konzentriert zu arbeiten. Sie traktiert mich mit Komplexen, Gefühlen von möglichem Versagen und stört meine gerade als Informatiker so wichtige Konzentration. Das ist auch schon Kollegen und meinem Chef aufgefallen. Immer wieder überschreite ich Deadlines oder vergesse wichtige Informationen. Zudem arbeite ich langsamer, als ich es von mir gewohnt bin. Und manchmal lenke ich mich mit Smartphone oder Internet ab, wenn meine Konzentration völlig flöten gegangen ist oder ein Meeting mal wieder so überaus öde ist, dass mein Verstand sich nach Ablenkung sehnt. Denn wenn die Gedanken wie ein Tornado im Kopf Zerstörung anrichten, hilft manchmal nur noch, sich abzulenken – falls man so etwas wie geistige Ablenkung überhaupt ertragen kann.

Auf Anraten des Betriebsarztes, der meine Geschichte zum Teil kennt, setzen sich ein Vertreter der Personalabteilung, ein Vertreter des Betriebsrats und mein Chef mit mir zusammen. Sie wollen Regeln definieren, die mir trotz meiner Depression das Arbeiten ermöglichen sollen. Wäre ich zu diesem Zeitpunkt in einer stabilen Verfassung, wäre das eine tolle Idee, ich taumle aber immer zielloser, und auch der letzte Rest an Orientierung löst sich bereits auf. Was ich jetzt noch tun soll, wie es weitergehen soll, wer recht hat: alles versunken im Nebel meiner Depression. Freund oder Feind, es gibt für mich keinen Unterschied mehr. Meine über Jahre hinweg gepflegten Ängste, jetzt gewinnen sie endgültig die Oberhand. Alles, was nun passiert, läuft auf zwei Ebenen, der realen und der, die von Angst, Panik erfüllt und von der Depression vernebelt ist.

Eigentlich sind solche Regeln eine gute Idee, in meinem damaligen Zustand aber katastrophal. Vorschriften sind das Allerletzte, was ich jetzt brauchen kann.

Der letzte Tropfen und das Fass. Man kennt das ja. In diesem Moment muss mein Verstand bei meiner Seele Urlaub beantragt haben. Und die Urlaubsvertretung ist meine Angst. Ein denkbar schlechter Ersatz.

Ein Termin steht an. Mein Betriebsrat hat mich vorab informiert und auch, worum es gehen soll. So bin ich bereits auf dem Laufenden und damit im Panikmodus. Das Treffen findet in einem der vielen Besprechungsräume meines Arbeitgebers statt. Ein Tisch, vier Stühle und keine Fenster. Fehlt nur noch die grelle Verhörlampe, dann ist das Klischee komplett, denke ich insgeheim.

»Was wir hier besprechen, ist in keinster Weise eine Abmahnung«, eröffnet der Kollege aus der Personalabteilung das Gespräch. Ich zucke innerlich zusammen. Warum muss man das dann erwähnen? »Wir haben ein paar Regeln zusammengestellt, an die Sie sich halten sollen, dann sehen wir kein Problem.«

»Es ist wirklich nichts Schlimmes«, springt mein Chef dem Personaler zu Hilfe, »alles Dinge, die so auch in den Mitarbeiterinformationen stehen.«

Warum dann extra für mich noch mal?

Vier Regeln werden für mich aufgestellt, die zum Teil begründbar, zum Teil pure Bevormundung sind. So darf ich im Büro auch in den Pausen kein Social Media nutzen. Ich habe eigentlich gedacht, dass in den Pausen der Mensch Mensch bleiben darf und auch etwas Freiheit hat. Bei privaten Aktivitäten im Netz soll ich mich an die Richtlinien des Unternehmens halten, wobei, auch wenn mein Gegenüber mir das offensichtlich nicht glaubt, meine Texte nie gegen meinen Arbeitgeber gehen würden. Für wie dämlich hält man mich hier eigentlich? Ich darf nicht mal mehr das eigene Smartphone dabeihaben. Etwas, das eigentlich alle dürfen. Und man will mich in Veröffentlichungen, Interviews und Vorträgen einschränken, obwohl meine nebenberuflichen Tätigkeiten nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun haben. Offensichtlich ohne meine Vorträge und Texte gelesen zu haben, geht man davon aus, ich wolle etwas gegen die Hand schreiben, die mich nährt. Obwohl, im Moment verpasst mir diese Hand eher eine Ohrfeige nach der anderen. Mich wundert ja nur, dass nicht auch noch der Satz des Betriebsarztes aufgenommen wurde: »Löschen Sie sich aus diesem Internet.« Hätte mich auch nicht mehr überrascht.

Da in mir während des Gesprächs wieder meine altbekannte Panik aufsteigt und ich eigentlich nur noch weg und zurück zu meinem Arbeitsplatz will, stimme ich allem zu. Wie ich später von einem Anwalt erfahren werde, ein ganz großer Fehler, aber hey, ein Fehler mehr macht meine Lage jetzt auch nicht schlimmer. Schließlich endet das Gespräch mit der Zusage, zeitnah die Regeln auf Papier zu liefern.

Was mir bewusst wird: Ich werde privat überwacht, und was ich schreibe, wird offensichtlich zu meinen Ungunsten interpretiert. Insgeheim denke ich, man will mir irgendwie einen Strick drehen.

Das Ganze ist so etwas wie ein Selbstläufer geworden. Sobald es in Gespräche geht mit Personen, die hierarchisch über mir stehen und mir etwas vorschreiben können, bekomme ich Panikgefühle – mal mehr, mal weniger, das ist tagesformabhängig, aber dass sie kommen, darauf kann ich mich leider verlassen.

Und ich habe einen großen Nachteil, eine angebliche Gabe, die für mich eher ein Fluch ist und schon immer war. Auch wenn mich alle für einen kalten »Computermenschen« halten, bin ich in Wirklichkeit hypersensibel und extrem feinfühlig den Empfindungen anderer gegenüber. Das macht für mich die Sache doppelt schwer, weil ich stets gegen ein Rollenklischee und meine eigene Sensibilität zu kämpfen habe. »Du machst doch was mit Computern, du bist doch bestimmt ganz rational.« Ja von wegen. Eigentlich genau das Gegenteil. Und deshalb schrillen in meinem Kopf alle Alarmsirenen gleichzeitig. Ich kippe in vollständige, permanente, ununterbrochene Panik. Etwas, das mich in seiner Intensität extrem ängstigt und damit alles nur noch schlimmer macht.

Zurück im Büro mit all meinen Kollegen fällt es mir schwer, mich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Wir arbeiten in einem Großraumbüro, was für die Konzentration während der Softwareentwicklung sowieso schon kontraproduktiv ist. Jetzt aber, mit meinem Gedankenkreisel und der Panik, geht gar nichts mehr. Die ganze Zeit starre ich auf den Bildschirm, sehe Buchstaben, die keinen Zusammenhang ergeben, versuche, irgendetwas fertigzustellen, aber immer wieder habe ich Panikgedanken von Entlassung, sozialem Abstieg, Ruin. Pures Katastrophendenken. Ich beende den Arbeitstag deutlich früher als sonst, verkrieche mich förmlich auf der Couch. Sibylle erkennt natürlich, wie es mir geht.

»Schatz, was ist los, du bist so nervös?«

Ich schüttle zunächst den Kopf, doch dann bricht sich der ganze Frust Bahn. »Ich hab das Gefühl, die wollen mich fertigmachen, ich soll nach bestimmten Regeln arbeiten, das wird aber nicht klappen, weil sie die Art, wie ich lebe, nicht begreifen, und wie das Internet funktioniert, schon gar nicht.«

»Komm, du reagierst da bestimmt ein wenig über«, versucht meine Frau mich zu beschwichtigen.

»Überhaupt nicht, denn wenn ich die Regeln so unterschreiben soll, dann kann ich mit dem Online-Sein gleich ganz aufhören und mir ’nen Strick nehmen.«

»Du übertreibst mal wieder maßlos«, meint sie und schüttelt energisch den Kopf. »Warten wir ab, was da überhaupt kommt.«

Ich spüre insgeheim, wie ich immer mehr in die seelische Dunkelheit gleite, als ich sage: »Wahrscheinlich haben die alle recht, ich bin ein Versager, ein Vortäuscher, am besten, ich wäre nicht mehr da.« Mein ganzer Körper glüht, ich habe das Gefühl, losheulen zu müssen, meine Arme brennen wie Feuer. Ich bin völlig außer mir. Meine Hände beginnen zu zittern, ich rutsche in eine Art Embryonalhaltung. Ein einziges Nervenbündel blanker, lebensbedrohlicher Panik.

Nun wird Sibylle wütend. »Hör auf damit, das ist dumm. So was hilft niemandem, und außerdem brauchen wir dich.«

»Niemand braucht mich.«

»Doch, verdammt noch mal. Das Ganze kommt mir vor wie eine Hetzjagd, ich werde morgen mit deinem Chef reden.«

»Lass das, das bringt doch eh nichts.«

»Das redest du mir nicht aus.« Sie blickt mich auf diese bestimmte Art an, die keinen Widerspruch duldet.

Die Sache mit den zwei Ebenen, da ist sie wieder. Die rationale Ebene, auf der ich ein paar Fehler gemacht habe, die man leicht korrigieren könnte. Aber da ist dann eben noch die dominierende zweite Sicht auf das Ganze, die von Panik, Angst, Hilflosigkeit gefüttert wird. Und die ist tausendmal mächtiger, beherrschender als die rationale Sicht, denn sie steuert meine Gefühle. Und soll bald auch zur Bedrohung für mein Leben werden.

Heute weiß ich, es gibt sogar einen Begriff für den Wahn, in dem ich steckte. Man nennt es Hochstaplerphänomen. Der Glaube, trotz vergangener Erfolge nichts weiter zu sein als jemand, der nur so tut, als ob er etwas kann, der nur vortäuscht, schauspielert, nicht wirklich etwas geleistet hat. Nicht gesund, aber sehr plausibel, wenn das Selbstvertrauen eher vom Wühltisch als aus der Luxusabteilung stammt, wenn man von Jugend an immer das Gefühl vermittelt bekommen hat, nicht gut, nichts wert, kein vollwertiger Mensch zu sein. Das Hinterhältige dabei: Es trifft so gut wie nie diejenigen, die wirklich nur so tun, als ob. Es trifft die Kreativen, die Talentierten, die Begabten. All diejenigen, die nicht der Norm des Durchschnitts, des Standards entsprechen. Die Ver-rückten. All diejenigen vor allem, die in Bereichen arbeiten, bei denen man Erfolg, Qualität oder Wert nicht mit ein paar Zahlen aus dem Excel-Sheet eines drögen Betriebswirtschaftlers errechnen kann. All diejenigen, die jeden Tag aufs Neue mit sich kämpfen müssen, um den Mut zu haben, es wieder zu versuchen, etwas von ihrer Persönlichkeit in ihre Arbeit zu geben und möglicherweise gnadenlos zu scheitern.

Das Gespräch stecke ich an dem Tag irgendwann doch noch weg, oder besser, ich verdränge es. Da meine Frau wegen der bereits bekannten Angstanfälle von meinem Hausarzt als Notfallmittel für mich Tavor bekommen hat, gibt sie mir an diesem Abend zwei Stück, eine recht hohe Dosis, die mich aber wenigstens einigermaßen stabilisiert und schlafen lässt. Es sind eigentlich meine eigenen Tabletten, aber mein Hausarzt hat Sibylle geraten: »Behalten Sie die Tabletten, man kann, wenn man will, damit ziemlichen Mist bauen.« Er ahnte wohl schon, was bald passieren würde.

Als am nächsten Tag die vier Regeln schwarz auf weiß vor mir liegen, bricht sich die Depression endgültig und in zuvor nie da gewesener Intensität Bahn und sperrt mich in ein Gefängnis aus Ängsten, Panik, Versagen und Schuldgefühlen. Die Depression und ihre böse Schwester, die Angst, sind schlimmer denn je.

Vor allem der Schlusssatz treibt mich in den Abgrund: »Wir bitten Sie nachdrücklich, diese Arbeitsanweisungen strikt einzuhalten. Ansonsten sehen wir uns veranlasst, arbeitsrechtliche Schritte einzuleiten.« Man droht also doch mit Abmahnung. Zumindest sehe ich das so, aufgewühlt, wie ich bin. Ich fühle mich hilflos, allein gelassen, und meine Probleme, die durch den massiven depressiven Schub entstanden sind, werden mir jetzt auch noch zum Nachteil angerechnet. Die Verzweiflung ist vollkommen.

Es ist 11 Uhr, ich sitze an meinem Schreibtisch in unserem Großraumbüro. Mein Chef hat uns gerade aus dem Posteingang unsere Post mitgebracht.

Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Meine Frau war frühmorgens im Büro und sagte wohl ziemlich aufgebracht zu meinem Chef: »Bevor Sie mir mit irgendetwas kommen, möchte ich einen Satz loswerden. Ich habe Angst, dass mein Mann sich im Affekt etwas antut.«

Wie richtig sie damit lag, sollte sich kurze Zeit später herausstellen. Letztlich wussten nur meine Frau und mein Hausarzt annähernd, worauf ich in jenen Wochen zusteuerte, selbst ich ahnte nicht mal im Ansatz, was in den nächsten Stunden passieren würde. Hätte man angemessen reagiert, wäre das, was nun folgte, zu verhindern gewesen.

Es ist einer dieser Arbeitstage, an denen das ganze Team versammelt ist. Auch mein Chef und sein Assistent sind da, ich kann sie von meinem Schreibtisch aus sehen.

Auf den Schreibtischen Tastaturen und Computer, überall ungefähr das gleiche Setting. Bei den meisten Kollegen läuft auf dem Rechner eine Chatsoftware. Sie zeigt an, wer anwesend ist. Das kann durchaus praktisch sein, will man Kollegen aus ganz anderen Gebäudeteilen erreichen. Und man kann damit kurze, unaufdringliche Nachrichten senden.

Mein Chef fragt über den Chat, ob ich reden möchte. Vermutlich hat er meinen Gesichtsausdruck beim Öffnen des Briefs gesehen und die Schweißperlen auf der Stirn bemerkt, als die Panik mich zu verschlingen drohte. Er sitzt einige Meter entfernt, aber mit Blickrichtung zu mir. Im Gegensatz zu meiner normalen Art hämmere ich die Großbuchstaben N E I N in den Computer.

Reden? Worüber denn? Verständnis, nichts als eine fahle Hoffnung, ich fühle mich so verlassen, einsam, unverstanden wie nie zuvor in meinem Leben. Ich greife meine schwarze Winterjacke, stecke das Smartphone ein und verlasse das Büro. Wohin? Keine Ahnung, ist mir in diesem Moment auch völlig egal. Als ich spüre, wie der Vibrationsalarm meines Smartphones mir neue Nachrichten ankündigt, hole ich es aus der Jacke und schalte es aus.

Mein Panik- und Wutmodus springt an, und ein Tonband der Angst spult in meinem Kopf ab. »Soso. Ich spiele angeblich zu viel mit dem Smartphone im Büro herum? Klar, wenn man sein berufliches wie privates Leben damit koordiniert, ist das unausweichlich. Aber das verstehen die ja nicht, diese Technikhasser.« Ich bin im Eskalationsmodus, rational ist mir nicht mehr beizukommen. Würde meine Frau das jetzt hören, würde sie mir sicher meine üblichen Übertreibungen vorwerfen und damit recht haben. Aber sie ist nicht da. Die Depression lässt mich zu einem anderen, extrem wütenden, aber auch extrem verzweifelten Menschen werden. Ein Mensch, der aus der berühmten Mücke den Elefanten macht. Ein Mensch, der jetzt beschließt zu erkunden, wie man auf einen der höchsten Punkte der Stadt kommen könnte, die Kirche. Wenn die mich alle nicht verstehen wollen, werd ich es ihnen halt final erklären, denke ich. Denen zeig ich es.

Das ist meine Geschichte, seit ich denken kann. Kein einziger Tag ohne existenzielle Angst. Immer war die Angst da, laut, grell, alles beherrschend. Für mich war es normal, diese kurzen Panikschübe zu haben. Nie hätte ich geahnt, dass es so nicht sein muss. Diese permanente Angst hat mich letztlich depressiv gemacht.

@bicyclist #Depression ist wie ein Schwimmbecken im Sommer, auf dem es eine Eisschicht gibt, die nur ihr sehen könnt und die euch am Auftauchen hindert.

Eigentlich bin ich sehr liebevoll, glücklich mit meiner Frau und stolz auf unsere Kinder. Sie allein zu lassen, in diese Krise zu stürzen, käme für mich nie infrage. Für sie würde ich alles tun. Aber jetzt denkt die Depression für mich, gaukelt mir vor, Sibylle und die Kinder seien ohne mich besser dran. Überhaupt, dieses Leben, das will mich nicht mehr. Man hat mich ausgemustert, ich bin verdorbene Ware, wertlos. Also ist der Schritt, der nun folgt, für mich in diesem Moment und an diesem Ort von tödlicher Konsequenz.

Nein, es geht mir nicht darum, sterben zu wollen, vielmehr dieses Leben zugunsten eines anderen zu beenden. Suizid. Mein tief depressives, völlig verängstigtes Hirn denkt, es gäbe nur noch eine mögliche Richtung. Den Suizid, als Erleichterung für alle, die ich liebe, und ein Ende dieses Lebens, das mich nur noch leiden lässt. Sicher, aus heutiger Sicht hätte es noch viele Alternativen gegeben. Aber an diesem Schreibtisch im Büro, den verdammten Brief in Händen, ist eine Sicherung durchgebrannt, jetzt heißt es: »Schluss damit, Schluss mit allem!« Ich will mich an niemandem rächen, aber ich will das alles auch nicht mehr. Das Licht am Ende des Tunnels ist zu einem rasend schnell heranfahrenden Zug geworden.

Wie ich von meinem Arbeitsplatz zur Kirche gelangt bin, weiß ich nicht. Eigentlich besteht der ganze Tag nur aus Fragmenten, aus Bildern. Erinnern kann ich mich nur an ganz wenig. So etwa daran, wie verzweifelt ich den Zugang zum Kirchturm suchte.

Die Kirche betrete ich durchs Hauptportal, über dem der Kirchturm hoch in den Himmel ragt. Das Kirchengebäude an sich ist eher klein, aber der Turm hat eine ordentliche Höhe und sollte für einen dramatischen Abgang reichen. Sicherlich hoch genug für einen effektiven Sprung. Ich suche innen nach einer Tür, einem Schild, irgendetwas, das anzeigen könnte, wo der Eingang zum Turm ist. Ein älterer Herr sitzt auf einem Stuhl neben einer Vielzahl von Prospekten, und ich frage mich, ob es da auch einen mit dem Titel »Die höchsten Gebäude für Selbstmörder« gibt.

Ich wage allerdings nicht, ihn anzusprechen und nach dem Aufgang zum Turm zu fragen. Ich fürchte, in meinem momentanen Zustand dürfte klar sein, warum mich der Weg nach oben interessiert, nämlich, um den noch schnelleren Weg nach unten und raus aus diesem Leben zu finden, das so gar nicht mehr meins, das die Hölle ist, aus der ich nicht entkommen kann.

Sei es der Depression geschuldet oder wirklich schlechtem Orientierungssinn, ich finde den Eingang nicht. Nun denn, dann eben der Klassiker, Rasierklinge trifft auf Pulsadern, nicht quer, sondern längs. »Wie das die Profis tun«, ergänzt der Zyniker, der Großteil meines Verstandes ist bereits weit weg im Urlaub. Immer mehr übernimmt die Depression die Kontrolle und sorgt dafür, dass ich mich an alles, was nach dem Einkauf der Rasierklingen und vor dem Erwachen in der Notaufnahme der örtlichen Klinik geschieht, nur noch bruchstückhaft erinnere. Eigentlich sind es nur Bilder und Töne, ohne temporalen oder kausalen Zusammenhang. Immerhin weiß ich noch, dass ich mir auch Schlaftabletten gekauft habe, in der Hoffnung, damit meine eigene Feigheit vor Schmerzen zu betäuben.

Rückblickend erschließt sich mir sehr klar, warum es so weit kommen konnte. Es war eine Mischung aus dummen Zufällen und Fehleinschätzungen. Das Ganze begann Anfang des Vorjahres. Ein weiterer depressiver Schub, angekündigt durch mangelnde Konzentration, hohe Empfindsamkeit und beständig negativere Gedanken. Aber zu dem Zeitpunkt nannte ich das nicht Depression, sondern hielt es für eine Charaktereigenschaft, die mich behinderte und von der ich glaubte, sie allein überwinden zu müssen. Genauso gut hätte ich versuchen können, ohne jedes Training beim Iron Man mitzulaufen. Erfolgschance gleich null, Frustrationschance 100 Prozent.

Insofern ist dieser Schritt – der Entschluss, dem aus meiner Sicht wertlos gewordenen Leben ein Ende zu setzen – auf eine perfide Art konsequent und zum ersten Mal seit Langem etwas, das ich ohne zu zögern durchführe.

Da die Kirche nicht infrage kommt, habe ich mich wohl entschlossen, es mit dem zweiten sehr hohen Gebäude meiner Heimatstadt zu probieren, dem Büroturm. Am Haupteingang eine Tafel mit insgesamt zehn verschiedenen Unternehmen, darunter auch mein Arbeitgeber. Ein schlankes Rechteck, allein stehend, gekrönt von einem schrägen Dach, umgeben von Werkhallen und Bürogebäuden anderer Unternehmen. Keins davon reicht an seine Größe heran, er wirkt irgendwie einsam unter all den gedrungenen Hallen und kleineren Bürogebäuden, einsam, wie ich mich gerade fühlen muss. Das Gebäude liegt etwas abseits der Innenstadt in einem eher unscheinbaren Areal, was für mich einen ordentlichen Fußmarsch bedeutet. Vermutlich hat mein Drama-Queen-Anteil mir eingeflüstert: Wenn schon Abgang, dann mach ein echtes Drama draus. Die sollen sich dran erinnern, was sie dir angetan haben, und das für lange Zeit. Wie ich auf den Büroturm gelangt bin, weiß ich nicht mehr. Es gibt einen zentralen Empfang im Erdgeschoss. An dem muss ich irgendwie ohne viele Fragen vorbeigekommen sein, muss den Aufzug genommen und mit meinem Dienstausweis als Ziel »Oberstes Stockwerk« aktiviert haben, aber meine Erinnerung setzt erst wieder mit den Stufen ein, die zum Dach führen. Leider habe ich auch dort kein Glück, denn die Tür ist verschlossen. Habe ich da gerade »leider« geschrieben? Hm. Verwunderlich dabei ist: Die Ausweise lassen eigentlich nur eine Fahrt in das Stockwerk des eigenen Arbeitgebers zu. Warum ich damit das oberste Stockwerk anwählen konnte? Vielleicht Zufall, vielleicht auch nur noch nie ausprobiert.

Auf der obersten Stufe, direkt vor der Tür, setze ich mich nieder und breite meine mitgebrachten Utensilien aus. Rasierklingen, Schlaftabletten. Ach was, gleich alles, dann braucht mich nachher keiner zu durchsuchen, denke ich und reihe auch noch Schlüsselbund, Geldbörse und Smartphone neben mir auf einen Absatz. Nach und nach schlucke ich die 20 Tabletten. Irgendwas in mir muss noch rational funktionieren, denn während ich meine Sachen dort ausbreite, fällt mir ein, dass ich keinen Abschiedsbrief geschrieben habe. Da ich weder Papier noch einen Stift dabeihabe, bleibt als einzige Möglichkeit das Smartphone. Also schalte ich es wieder ein, öffne WhatsApp und beginne mit meiner Frau einen Dialog, in dessen Verlauf die Schlaftabletten immer stärker wirken:

12:17 –Uwe Hauck: Tschüss12:24 –Uwe Hauck: Es tut mir leid für alles was ich euch angetan habe aber ich ertrage diese ganzen Beschuldigungen nicht mehr12:28 –Uwe Hauck: Dieses Unverständnis und die bescheuerten Anschuldigung12:29 –Uwe Hauck: Es reicht doch ich nach do ch auch dein Leben kaputt und darf noch nicht! Ich sein, dann bin in besser gar nicht mehr12:34 –Sibylle Hauck: Wo bist du?12:34 –Uwe Hauck: Ist doch egal12:34 –Sibylle Hauck: NEIN12:34 –Sibylle Hauck: WO BIST DU12:35 –Uwe Hauck: Irgendwo Inc der Gebäude Co! Meinst so schnell findet. Halbe Packung ist schon intus12:38 –Uwe Hauck: Hab auch mein paar nette Rasse K li n ge B da12:42 –Uwe Hauck: Packung lahm leg Leser12:43 –Sibylle Hauck: Komm zum Empfang12:44 –Sibylle Hauck: KOMM ZUM EMPFANG12:44 –Sibylle Hauck: Ich bin hier12:44 –Uwe Hauck: Leg 🐗🐗🐗🐐12:45 –Uwe Hauck: Kamin zig abhob Hi ganz oben mündliche laufen gebrochenem noch mehr. Franco XXXXX, die Apps doch Bescheid12:50 –Uwe Hauck: Kasasba besser so12:52 –Uwe Hauck: Bin so oben da sonst Kinder eh nicht12:56 –Sibylle Hauck: ZEIG DICH12:57 –Sibylle Hauck: BITTE12:57 –Sibylle Hauck: BITTE12:57 –Sibylle Hauck: BITTE12:57 –Sibylle Hauck: ZEIG DICH12:57 –Sibylle Hauck: Ich bin beim EmpfangDabei versuche ich mir die Pulsader am rechten Arm (ich bin Linkshänder) aufzuschneiden, was mir erstaunlich schwerfällt. Was ich nämlich nicht bedacht habe, ist, dass die Schlaftabletten gemeinsam mit den schon verschriebenen Tabletten gegen Depressionen ein unberechenbarer Cocktail sind, der meine Orientierung und Koordination schneller beeinträchtigt als gewünscht. Gut, rechts sehe ich Blut fließen, spüre aber komischerweise gar keinen Schmerz. Später wird man mir sagen, dass da maximal ein paar Schnittwunden neben den Adern waren. Auf Nummer sicher gehen. Klinge in die rechte Hand und links versuchen. Hoppla, das sieht aber alles sehr verschwommen aus, und warum wird es plötzlich so dunkel?

Was ich jetzt noch wahrnehme, mag geträumt oder real sein. Irgendwer ruft: »Ich habe ihn gefunden«, eine weitere Stimme erinnere ich, die »Bleib bei uns, Uwe« sagt. Irgendwer fordert irgendwen auf, irgendjemand durchzulassen. Dann Nacht, Dunkelheit, nein, ich muss euch enttäuschen, kein helles Licht, kein Tunnel, auch kein Fegefeuer.

Als ich wieder zu mir komme, befinde ich mich in einem Krankenhausbett. Angeschlossen an diverse Apparaturen sehe ich Menschen hin und her gehen und ganz wichtige Dinge tun. Seitlich von mir piept etwas rhythmisch. Der Raum wirkt abgedunkelt, alles irgendwie gedämpft. Warum zum Teufel bin ich in einem Krankenhaus? Ich versuche mich von all den völlig unnötigen Apparaturen zu befreien. Aber immer, wenn ich nach etwas greifen will, scheint es ganz woanders zu sein. Irgendwie schwanke ich zwischen wach und betäubt, bekomme nichts mit von all dem, was um mich herum geschieht, um mein Leben zu retten, das ich selbst nicht mehr lebenswert fand. Dass ich mich umbringen wollte, ist völlig aus meinem medikamentenvernebelten Bewusstsein verschwunden. Teils aus Müdigkeit, teils wegen diverser Tabletten, die ich eingeworfen habe, dämmere ich immer wieder weg.

In dieser Nacht träume ich von einem Ereignis, das neben mir selbst und meinem Vater nur ganz wenige Menschen kennen.

Denn dieser Versuch war nicht der erste. Es gab schon einen, vor knapp dreißig Jahren. Seit meinem siebzehnten Lebensjahr wohnte ich in einer eigenen Wohnung. Sie gehörte meinen Eltern, aber da ich immer wieder Auseinandersetzungen insbesondere mit meiner Mutter hatte, durfte ich dort einziehen. Der Deal dabei war, dass meine Wäsche immer noch von meiner Mutter gewaschen wurde und meine Eltern zudem einen Schlüssel für die Wohnung behielten. Ein fataler Fehler, da ich so nie sicher sein konnte, ob nicht plötzlich meine Eltern in der Wohnung auftauchten. Irgendwie war ich damals zu faul und das Ganze einfach zu verlockend. In diesem speziellen Fall aber meine Lebensrettung.

Ich erinnere mich nicht an den Wochentag, auch der exakte Inhalt des Streits ist mir nicht mehr geläufig. Wohl aber die Eskalation nach dem Streit. Streitigkeiten liefen meist zwischen meiner Mutter und mir ab. Sie folgten dabei einem wohl choreografierten Ablauf. Ich wollte irgendetwas tun, aber das wurde abgelehnt, und es gab Vorwürfe. Diese wurden, nicht unähnlich einem dialektischen Pingpongspiel, in einem Hin und Her vorgebracht, bis schließlich eine der beiden Parteien die maximale Eskalation startete und zum Schreien überging. Meist hatte ich die Ehre, derjenige zu sein, der ausrastete.

Rückblickend betrachtet war das nicht sonderlich schlau, weil ich dann bei meiner Mutter stets als der Verlierer dastand. Und sie mal wieder meinte, recht gehabt zu haben.

Auch an diesem Tag hatten wir unser Streiterei-Pingpong gespielt. Eigentlich ist es gar nicht wichtig, worum es dabei ging. Wie so manches Ritual waren unsere Streitereien längst zum Selbstläufer geworden.

Wütend, brüllend, sehr emotional hatte ich das Haus meiner Eltern verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits achtzehn und fuhr eine himmelblaue Ente mit rotem Dach und weißen Kotflügeln, die nicht unbedingt die beste Wahl für einen dramatischen Abgang darstellte. Ich raste sehr aufgewühlt in meinen zehn Kilometer entfernten Wohnort (ja, ich weiß, rasen mit einer Ente ist ein eher schräges Bild), stellte den Wagen ab und stürzte in meine Wohnung. Der erste Griff ging zu etwas Alkoholischem, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube Pernod, es muss auf jeden Fall hochprozentig gewesen sein.

Ich holte mir Rasierklingen aus dem Bad, keine Ahnung, warum ich überhaupt welche hatte. Dann setzte ich mich mit Alkohol und Rasierklingen bewaffnet auf den Fußboden und begann, mich direkt aus der Flasche zu betrinken. Schließlich setzte ich die Rasierklinge an, um mir die Pulsader quer aufzuschneiden – ich war ja in dieser Sache noch Anfänger –, als mein Vater hereinstürmte, mir die Klinge aus der Hand schlug, mich packte und …

Ich wache auf. Oder besser gesagt, ich gerate in einen Zustand, der etwas Ähnliches wie Wachsein darstellen könnte.

Ich liege in einem Krankenhausbett. So viel ist klar. Angesichts der vielen Instrumente um mich herum schließe ich, dass es ein Notaufnahme- oder Intensivstationsbett sein muss. Dann war das Ganze doch kein Traum. Noch dämmert mir nicht, was wirklich geschehen ist. Gegenüber, direkt an einem Fenster, steht eine Krankenschwester, die mich aufmerksam mustert.

»Guten Morgen. Ausgeschlafen?«

»Ja, danke. Was ist, warum bin ich hier?«

Ich schätze die Schwester auf Mitte vierzig, ihre weiße Schwesterntracht lässt sie streng wirken. Sie lehnt sich gegen die Wand, verschränkt die Arme, ihr Blick taxiert mich, als versuche sie, irgendwas an mir zu erkennen. Und da ist dieser Gesichtsausdruck, der sagt: Noch so einer.

»Nun, Sie wollten sich das Leben nehmen. Eine sehr dumme Idee, wenn ich das so sagen darf.«

Schlagartig fallen mir die Ereignisse des gestrigen Tages wieder ein. Ich blicke mich um, nein, Sibylle ist nicht da. Angst, Panik, Trauer, ein Sturm von Gefühlen, keines davon gut. Was ich ihr da gestern angetan habe. In diesem Moment bin ich nicht froh, überlebt zu haben. Meine Welt liegt endgültig in Trümmern.

Und die Kinder. Was haben die Kinder davon mitbekommen? Ich sitze verstört im Bett.

»Glauben Sie mir, Sie sind nicht der Erste.« Die Krankenschwester lächelt etwas schief. »Es gab schon viele, so ziemlich alle haben es bereut. Ich kenne sogar in meinem Bekanntenkreis Fälle. Aber die Angehörigen sind es, die leiden, deren Leben danach kaputt ist.«

Innerlich falle ich in mich zusammen. Meine Frau ist nicht da. Ich weiß nicht, ob sie gestern da war, auch wenn ich wohl so was Ähnliches geträumt habe. Gerade als ich wieder in meinem eigenen Leid versinken will, kommt Sibylle um die Ecke. Was ich nicht zu hoffen wagte: Sie lächelt, umarmt mich. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht, um mich gleichzeitig unendlich glücklich und unglaublich beschämt zu machen.

»Mach dir keine Gedanken«, sagt sie. Die Reisetasche, die sie offensichtlich für meinen wohl etwas längeren Aufenthalt hier im Krankenhaus gepackt hat, stellt sie neben mein Bett, öffnet sie und zieht ein T-Shirt heraus. In großen Lettern steht darauf re:turned 2011, ein Spruch, der eigentlich für eine Berliner Bloggerkonferenz gedacht war, die ich regelmäßig besucht habe, vermutlich mit Ausnahme diesen Jahres. Jetzt passt er so gut, dass wir beide beim Anblick des T-Shirts in Gelächter verfallen. Sibylle meint: »Das musste sein, das passt so dermaßen gut, da konnte ich nicht widerstehen. Das Datum musst du dir halt wegdenken.«

Ich grinse und nicke. »Stimmt, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Bin ja schließlich zurückgekommen, also re:turned.«

Da betritt einer der diensthabenden Ärzte die Notaufnahme. »Herr Hauck, wir haben die psychiatrische Klinik informiert, in etwa einer Stunde können wir Sie dorthin einweisen, wenn Sie mit einer Aufnahme in die Psychiatrie einverstanden sind.«

Psychiatrie! Für mich hat das immer noch den Beigeschmack einer Irrenanstalt. Aber mir ist auch klar, dass es so nicht weitergehen kann.

»Eine psychiatrische Klinik ist genau der Ort, wo man dir helfen kann«, unterbricht Sibylle meine Gedanken. Vielleicht hat sie recht, vielleicht brauche ich eine intensivere Behandlung anstelle eines Therapeuten jede Woche.

Also erkläre ich mich damit einverstanden, was der Arzt mit einem, so meine ich, erleichterten Lächeln quittiert. »Wir machen dann die Papiere fertig.«

Nun rekapituliert Sibylle den Rest des Vortages aus ihrer Sicht, den ich dank Tablettencocktail im Koma verbracht habe.

»Nachdem du abrupt den Chat mit mir abgebrochen hattest, beschlich mich ein so ungutes Gefühl, dass ich sofort in die Firma gefahren bin und dort den Empfang bat, nach dir zu suchen. Okay, ›bitten‹ ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich glaub, ich hab sie fast angeschrien, dass du dir wohl irgendwo im Gebäude das Leben nehmen willst, und sie sollen verdammt noch mal nach dir suchen. Das weitete sich in eine Suchaktion aus, an der dein ganzes Team, der Sicherheitsdienst und sogar der Chef deines Chefs beteiligt waren. Man fand dich bewusstlos mit leicht aufgeschnittenen Pulsadern. Durch den Medikamentencocktail hattest du Glück im Unglück und es nicht geschafft, die Pulsadern sauber zu treffen. Eine Kollegin von dir rief den Notarzt, so bist du hier in der Notaufnahme gelandet. Entgegen deiner wilden Fantasien, das böse Unternehmen wolle dich loswerden, hatte man dort besser als du selbst erkannt, wohin der Hase lief. Nur diese Blitzaktion, die konnte niemand vorhersehen. Ich war schon gestern Abend bei dir, aber da warst du völlig von der Rolle. Man hat dir wohl den Magen ausgepumpt, musst ganz heftig weggetreten gewesen sein.«

Sibylle grinst schief. Ich erinnere mich an den Versuch, an meine Wäsche zu kommen, um zu sehen, ob noch alle Wertsachen da waren, oder diese komische Schnur mit dem Kästchen von dem Ast über mir zu entfernen (die Notfallklingel vom Bettgalgen). Und ja, da ist so ein merkwürdiges Kratzen im Hals.

Schon unterbricht uns ein Pfleger: »Der Krankentransport ist da, packen Sie Ihre Sachen zusammen, und los geht’s.«

Wir umarmen uns, mir und auch meiner Frau ist nach Heulen zumute, aber es bleibt keine Zeit, sich lange zu verabschieden. Man schiebt mich mitsamt der Trage, auf die man mich verfrachtet hat, in einen Transporter. Meine Frau und ich küssen uns, die Türen gehen zu. Jetzt ist es amtlich. Ich komme in die Klapse, ins Irrenhaus.

Der Transporter, der von außen wie ein normaler Krankenwagen wirkt, ist innen fast leer. Lediglich die Trage und die dafür notwendigen Halterungen sind eingebaut, eine Sitzgelegenheit für einen »Bewacher« und ein paar wenige medizinische Geräte. Eigentlich hatte ich ja ein mit Gummi ausgekleidetes Fahrzeug erwartet, quasi eine rollende Gummizelle, aber andererseits, ich bin ja festgeschnallt.

Auf der Fahrt in die Klinik sitzt einer der beiden Pfleger neben mir und versucht mich davon zu überzeugen, wie dumm das Ganze war. Dessen hätte es aber nicht bedurft, mir ist beschämend klar, wie idiotisch diese Aktion gewesen ist und wie viele Menschen doch ein Interesse an mir haben.

»Stellen Sie sich vor, was das für Ihre Familie bedeutet hätte.« Der Pfleger beobachtet mich, taxiert meine Reaktionen.

Mir ist nicht nach Reden, also nicke ich die meisten seiner nun folgenden Belehrungen einfach ab oder murmle ein »Ja klar« oder »Richtig«. Dabei blicke ich gedankenverloren aus dem rückwärtigen Fenster des Krankentransporters. Wer wohl von den vielen Autofahrern erahnt, wohin ich gebracht werde, was geschehen ist? Sie alle leben ihr eigenes kleines Leben, vermutlich tausendmal glücklicher als ich, weil sie nicht von Depressionen geplagt werden. Ein Mann im Anzug am Steuer eines BMW, eine Familie in einem Van, wieder ein Mann, jünger, mit Schildmütze. Es ist, als defilierten Geschichten am Fenster des Krankenwagens vorbei. Eilige Menschen auf dem Weg zum Termin. Familien auf einem Ausflug. Menschen auf dem Weg zu anderen Menschen.

Ich komme mir wie in einem schlechten Film vor. Mieses Drehbuch. Wird dir doch eh keiner glauben. Oh, ich habe ja keine Ahnung, wie viele ähnliche Drehbücher mir in meiner Klapsenzeit noch begegnen werden.

SCHOTTEN DICHT

@bicyclist Wer von euch ohne Knall ist, werfe die erste Zwangsjacke.

Das Klinikum liegt etwas außerhalb der Stadt in einem schönen parkähnlichen Gelände. Verteilt auf das ganze Areal befinden sich verschiedene Gebäude, darunter auch die Stationen für die offene Therapie. Offene Therapie bedeutet hier, dass die Patienten regelmäßig zu ihren einzelnen Therapiestunden gehen. Dazwischen kann man sich auf dem Gelände der Klinik frei bewegen.

Bevor man auf eine offene Station kommt, landet die Mehrheit derer, die in die Klinik gebracht werden, aber auf der T5, der geschlossenen Station. Auch mir ergeht es so. T5 bezeichnet eigentlich nur die Station. Aber wer einmal auf der T5 war, verbindet damit deutlich mehr.

Am Lieferanteneingang – so nenne ich den Bereich, an dem die Krankenwagen halten, um Patienten zu bringen oder abzuholen – werde ich auf der Trage liegend aus dem Krankentransporter in einen dieser typisch deutschen Funktionsbauten gerollt. Grau, kalt, aber gut zu putzen. Das Ganze sieht auf jeden Fall sehr nach Klinik aus.

Station T5 befindet sich in einem der Flügel des Gebäudekomplexes, die sich über mehrere Etagen erstrecken. Das Erste, was mir auffällt, ist die große Tür, die sich nicht direkt öffnen lässt. Einer der Pfleger aus dem Krankentransporter muss zunächst eine Klingel betätigen, worauf ihm von innen durch einen Stationspfleger geöffnet wird. Das gleiche Prinzip funktioniert auch umgekehrt: Will jemand die Station verlassen, sei es Arzt, Pfleger, Patient oder Besucher, so muss dieser sich erst einmal im Stationszimmer melden, damit von dort aus die Tür geöffnet wird. Niemand, der vor der Tür steht, kann sie öffnen, egal von welcher Seite. Ist die Tür auf, gibt sie einen lauten Piepton von sich, zunächst in größeren Abständen. Je länger sie offen steht, desto schneller und eindringlicher piept es.

Zum ersten Mal habe ich das Gefühl des Weggesperrtwerdens. Der Gedanke, mich nicht mehr frei bewegen zu dürfen, ist einfach beklemmend.

Erste Zwischenstation meiner Aufnahme in die T5 ist der »Empfang« – eine Theke mit Glasfront, vielen Infomaterialien und immer einem Ansprechpartner, falls es Fragen oder Probleme gibt. Kommuniziert wird durch ein kleines Fenster, wie früher in der Post. Offenbar herrscht hier das Bedürfnis nach einer Barriere zwischen Patient und Personal. Außerdem kann so der Pfleger etwaige Dialoge durch das Schließen des Fensters beenden.

Während einer der Fahrer mich von der Trage befreit, regelt der zweite die Formalitäten. Dann verabschieden sich die beiden von mir. »Viel Erfolg«, wünscht mir der eine, »Keine Dummheiten mehr!«, fügt der andere nochmals hinzu.

»Sie sind also der Herr Hauck.« Ein Pfleger nimmt mich unter seine Fittiche. »Kommen Sie erst mal zu mir mit Ihrem ganzen Gepäck, wir müssen uns das genauer ansehen.« Er bedeutet mir, ihm in den Empfangsraum zu folgen, wo ich meine Taschen auf den Boden stellen soll, damit sie von ihm durchsucht werden können.

Da auf der T5 auch akut suizidgefährdete Patienten untergebracht sind – und dazu zähle ich zu diesem Zeitpunkt –, wird alles, was hier mit einem Patienten oder Gast ankommt, genau kontrolliert.

Weder das USB-Ladegerät (»Das können Sie sich hier auf Anfrage abholen«) noch den Nagelknipser darf ich behalten. Alles, womit man sich verletzen könnte, wird einem abgenommen. »Wir wollen nicht, dass Sie sich hier doch noch was antun«, erklärt der Pfleger.

Okay, das Argument ist nicht von der Hand zu weisen. »Aber sich mit einem Nagelknipser umbringen ist doch wohl ziemlich schwierig.« Jetzt will ich wissen, wie das gehen soll.

»Nein, es geht ja nicht nur um Suizid, wir haben hier auch einige Ritzer.«

»Ritzer?«, frage ich, weil ich mir darunter noch nichts vorstellen kann.

»Ja, es gibt Krankheitsbilder, bei denen sich der Patient an den Armen oder Beinen ritzt, bis Blut kommt. Das gibt ihm ein Gefühl der Kontrolle.«

Das wird mir jetzt doch zu viel. Ich frage lieber nicht weiter, aber es erklärt zumindest das rabiate Aussortieren.

Danach folgt ein Termin beim Oberarzt Dr. Karst, der mich gemeinsam mit dem später für mich zuständigen Stationsarzt der Geschlossenen, Dr. Libor, ausfragt. Die beiden wirken wie Schüler und Lehrer. Dr. Karsts Gesicht ist streng, die Augenbrauen stehen in einem »Na, was haben Sie denn verbrochen«-Winkel, und die Mundwinkel hängen nach unten. In der Tasche seines Arztkittels sind mehrere Stifte sauber aufgereiht. Dr. Libor, der versetzt hinter ihm sitzt, hat eine fast demütige Haltung, er streift sich regelmäßig mit den Händen durch die lockigen braunen Haare, beobachtet, was Dr. Karst tut, und macht sich Notizen.

»So, Herr Hauck, sagen Sie mir Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum«, begrüßt Dr. Karst mich. Aha, denke ich, man will also wissen, ob ich klar bin im Kopf.

»Uwe Hauck, 19.11.1967«, antworte ich wahrheitsgemäß. Prüfung bestanden. Ja, ich bin’s wirklich.

»Wie fühlen Sie sich jetzt?« Er blickt mich prüfend an.

»Gut soweit, erstaunlich gut. Nur fassungslos über das, was ich da getan habe …«

»Das klären wir später«, unterbricht Dr. Karst mich. »Viel wichtiger ist, ob Sie akut Selbstmordgedanken haben?«

»Nein, gar keine«, sage ich. Was für eine Lüge. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, was hier passieren wird, wenn ich die Frage bejahe. Wenn ich zugebe, dass ich mich insgeheim frage, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn mein Suizidversuch geklappt hätte. Eigentlich bin ich noch kräftig auf der Fehlersuche, warum alles so schiefgegangen ist. Wenn man einmal den Tod als Ausweg gesehen hat, wird dieser Pfad einen nie mehr ganz verlassen. Nur die Schlösser für das Tor werden dicker.

Ich warte auf die Fortsetzung des Verhörs. Wie, das war es schon? Na, und wo bleiben jetzt die restlichen Fragen über mich? Was haben Sie für Hobbys? Was sind Ihre hervorstechendsten Begabungen? – Meine Hobbys sind: Drin bleiben, dunkel machen, Decke übern Kopf. Begabungen? Miserabel drauf sein, supergelaunt aussehen.

»Die Medikation besteht ab jetzt aus Tavor und Venlafaxin. Aber in einer anderen Dosierung und dreimal täglich. Die Tavor bekommen Sie, damit Sie sich etwas beruhigen, Sie scheinen mir noch recht aufgewühlt.« Oberarzt und Stationsarzt nicken, als wollten sie mir bestätigen, dass alles seine Richtigkeit hat.

Soll mir recht sein, denke ich. Hauptsache, meine Depression lässt mich ein wenig in Ruhe.

Nach dieser kurzen Aufnahme werde ich in mein Zimmer gebracht. Ein Raum mit drei Krankenhausbetten, meines ist das hintere an der Außenwand. Das Zimmer teile ich mir mit zwei weiteren Insassen, einem offenbar starken Raucher und einem älteren Mann, der so gut wie gar nichts sagt und augenscheinlich Probleme mit der Balance hat. Er geht nicht normal, sondern hangelt sich in kurzen Schritten an Wänden und Möbeln entlang, weshalb er in Gedanken bei mir bald »der Trippler« heißt. Da er nicht wirklich ansprechbar ist, schenke ich mir weitere Nachforschungen, was er genau hat, zumal mir auch mein zweiter Zimmergenosse dazu nichts sagen kann, außer dass er »eine ziemlich schräge Type« sei. Überhaupt erscheint es nicht sinnvoll, sich von allen Mitpatienten die Namen zu merken, das erkenne ich bald. Auf der Geschlossenen ist die Fluktuation einfach zu groß.

Der erwähnte zweite Zimmergenosse ist deutlich gesprächiger, stellt sich als Matthias vor und erklärt, er sei wegen Depressionen in der Klinik.

»Du wirst merken«, grinst er, »das ist hier eine der häufigsten Diagnosen.« Seine braunen Augen funkeln und beobachten mich, als warteten sie auf eine Reaktion.

»Na, dann bin ich hier ja genau richtig«, antworte ich trocken.

Die T5 ist so etwas wie die Auffangstation für akute Fälle. Nicht jeder kann gleich auf eine offene Station verlegt werden, weshalb die T5 auch als Warteschleife für die offenen Stationen dient. Und in genau so einer Warteschleife bin ich jetzt gefangen. »Bitte bleiben Sie am Apparat, der nächste Therapeut wird sich bald um Sie kümmern.«

Mein Zimmer wirkt wie ein klassisches Krankenhauszimmer, inklusive passender Betten auf Rollen. Die Wände sind in diesem Farbton gehalten, wie man ihn aus Krankenhäusern überall kennt.

Neben Bett und Nachttisch steht mir ein Teil eines Schrankes zu, in den ich meine Sachen stopfe. Zudem haben wir eine der luxuriöseren Varianten eines Krankenzimmers, denn bei uns gibt es eine eigene Toilette und ein Waschbecken. Andere Zimmer teilen sich eine Waschgelegenheit und eine Dusche. Da mein Bett hinten im Zimmer steht, kann ich durch das große Fenster nach draußen auf die Weinberge sehen. Das ist das einzige Highlight, ansonsten sieht das Unterhaltungsprogramm spärlich aus. Es beschränkt sich auf das, was der Aufenthaltsraum zu bieten hat; im Zimmer selbst gibt es weder Fernseher noch Telefon.

Also beschließe ich, mir die Station genauer anzusehen. Das Erste, was mir auffällt, ist die Form. Die gesamte Station ist in der Form eines Rechtecks angelegt. In der Mitte befindet sich ein Innenhof, der zum einen von den Rauchern genutzt wird, zum anderen die einzige Möglichkeit für die länger hier betreuten Patienten darstellt, sich an der frischen Luft die Beine zu vertreten. Ein paar Pflanzen versuchen zaghaft, dem Ganzen einen sympathischeren Eindruck zu verleihen. Um diesen Innenhof herum sind die Zimmer der Patienten angeordnet, außerdem ein Aufenthalts- und Fernsehraum, der Speisesaal und natürlich die sanitären Einrichtungen. An den Enden der Flure befinden sich kleine Sitzgruppen, die mit verschiedenen Zeitschriften bestückt sind, wobei die Auswahl verdächtig an das Zeug erinnert, das man auch beim Hausarzt oder Friseur finden kann.

Für alle, die kein Smartphone besitzen, gibt es zudem einen Münzfernsprecher. Als ich auf meinem Handy, das ich seltsamerweise behalten durfte, nachschaue, ob es neue Nachrichten von meiner Frau gibt, stelle ich zu meiner Verblüffung fest, dass ein offenes WLAN existiert. Trifft sich ja bestens, denn der Mobilfunkempfang ist eher bescheiden. Sag noch einer, in der Psychiatrie wäre man von der Außenwelt abgetrennt. Eigentlich hatte ich erwartet, dass man uns »Verrückte« hier wegschließen und komplett isolieren würde.

Über uns befinden sich weitere Stockwerke, die ähnlich angelegt sind, allerdings keinen begehbaren Innenhof, sondern maximal einen Balkon haben. Die anderen Stockwerke beherbergen die Suchtpatienten und die geriatrischen, also älteren Patienten, die oft mit Alzheimer oder Demenz zu kämpfen haben. Alle hier wirken sediert, ruhiggestellt. Es wird wenig gesprochen, viele laufen wie in Zeitlupe durch die Flure. Dass wir alle hier schwer einzuschätzen sind, davon zeugt ja auch die Tatsache, dass nur der Pfleger die Eingangstüren öffnen kann. Letztlich, so vermute ich, schützt man damit die Patienten auch vor sich selbst oder das Pflegepersonal vor allzu aggressiven oder verstörten Patienten. Ich kann es nicht verhindern, »Einer flog übers Kuckucksnest« kommt mir immer wieder in den Sinn. Die Szene mit Jack Nicholson, in der er sich gegen die Einnahme seines Medikaments wehrt. Ich frage mich, was hier passieren würde, wenn ich sagen würde, ich will meine Medikamente nicht. Ausprobieren will ich es ehrlich gesagt nicht.

Am Nachmittag besucht mich Sibylle. Über WhatsApp meldet sie sich, als sie auf dem Besucherparkplatz der Klinik angekommen ist, sodass ich sie an der Eingangstür empfangen kann. Auch Sibylles Tasche wird kontrolliert; da ich sie aber schon vorgewarnt hatte, bringt sie nur Dinge mit, die unproblematisch sind. Lediglich der Nassrasierer wird geprüft, da er jedoch feste Klingen hat, die man nicht entfernen kann, wird er vom Pfleger durchgewunken. Wir fallen uns in die Arme, ich will sie nur spüren, ihr sagen, dass es mir so unendlich leidtut, dass das alles nicht ich war, sondern die Krankheit, aber sie kommt mir zuvor.