7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Familie Bischop ermittelt

- Sprache: Deutsch

Was verbirgt sich im trüben Wasser des Hamburger Hafens? Hamburg im schwülen Sommer 1862: Windstille hält die großen Segler fest, die Stadt ist voller Auswanderer, und in der Bürgerschaft streitet man über das Großprojekt Hafenausbau. Zudem kursieren Gerüchte, rund um ein abgeschiedenes Werftgelände gehe es nicht mit rechten Dingen zu. Ein Mord ruft schließlich Commissarius Bischop auf den Plan. Er weiß nicht, dass auch sein Sohn Sören bei den Werften herumstreunt und sich dabei in höchste Gefahr begibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

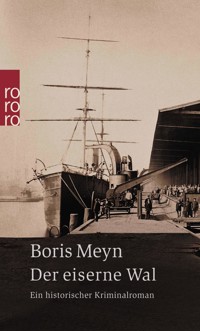

Boris Meyn

Der eiserne Wal

Über dieses Buch

Was verbirgt sich im trüben Wasser des Hamburger Hafens?

Hamburg im schwülen Sommer 1862: Windstille hält die großen Segler fest, die Stadt ist voller Auswanderer, und in der Bürgerschaft streitet man über das Großprojekt Hafenausbau. Zudem kursieren Gerüchte, rund um ein abgeschiedenes Werftgelände gehe es nicht mit rechten Dingen zu. Ein Mord ruft schließlich Commissarius Bischop auf den Plan. Er weiß nicht, dass auch sein Sohn Sören bei den Werften herumstreunt und sich dabei in höchste Gefahr begibt.

Vita

Boris Meyn, Jahrgang 1961, kennt sich als promovierter Kunst- und Bauhistoriker bestens in der Geschichte seiner Heimatstadt Hamburg aus. Sein erster historischer Roman, «Der Tote im Fleet», avancierte in kurzer Zeit zum Bestseller. Mit seiner Familie lebt der Autor im ländlichen Ostholstein.

Weitere Veröffentlichungen:

Die historischen Hamburg-Krimis:

Der Tote im Fleet

Die rote Stadt

Der blaue Tod

Die Schattenflotte

Die Lauenburg-Krimis:

Tod im Labyrinth

Der falsche Tod

Das Haus der Stille

sowie

Die Bilderjäger

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2011

Copyright © 2002 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Karte Seite 2/3: Kartenausschnitt Hamburger Stadtplan von 1868 (Staatsarchiv Hamburg)

Covergestaltung any.way, Cathrin Günther

Coverabbildung Foto: G. Koppmann & Co., Hamburg. Aufgenommen im Auftrag der Bau-Deputation, 1877. Abfotografiert von P. Grassmann, mit freundlicher Unterstützung von Werner Thöle, Staatsarchiv Hamburg

ISBN 978-3-644-44681-6

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Geschrieben auf einem Jens-o-mat

Vorwort

Hamburg im Jahre 1862 – mehr als ein Jahr nach Öffnung der Stadttore. Mit Aufhebung der Torsperre setzt innerhalb weniger Jahre eine rasche Bebauung in den Gebieten jenseits des ehemaligen Wallrings ein. Neben den bereits erschlossenen Vororten, St. Pauli und St. Georg und Teilen des späteren Karolinenviertels, konzentriert sich die Stadterweiterung vor allem auf die Regionen rund um die Außenalster sowie die Gebiete des Hammerbrooks. Die nächstgelegenen Landgemeinden, etwa Eimsbüttel, Rotherbaum und Harvestehude sowie die Uhlenhorst, werden zunächst zu Vororten und später in Stadtteile umgewandelt.

Hamburg hat sich seit dem Großen Brand von 1842 und dem daraufhin einsetzenden Modernisierungsschub innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einer modernen Metropole entwickelt. Viele Straßenzüge werden nachts bereits mit Gaslaternen beleuchtet, unterirdische Leitungen versorgen die neuen Häuser mit Frischwasser, und für die Abwässer gibt es ein stetig wachsendes Kanalisationsnetz. Einzig der Hafen – das Herz der Stadt – hat mit dem Tempo der Entwicklung nicht mitgehalten. Vor allem an Schiffsliegeplätzen mangelt es, denn immer mehr große Dampfschiffe laufen Hamburg an. Waren es in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts nur zwei Dampfschiffe im Jahr, die den Hamburger Hafen ansteuerten, so machten hier im Jahr 1831 bereits 77 Dampfer fest. 1837 stieg die Zahl auf 300, 1848 fuhren bereits elf Prozent und 1850 sogar schon 30 Prozent aller Schiffe unter Dampf. Die Reedereien machen politischen Druck, und auch die Hapag, die Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, ist nicht allein auf Grund des Tiefgangs ihrer Dampfschiffe am raschen Ausbau des Hafens und an einer Vertiefung des Fahrwassers interessiert: Das Auswanderergeschäft verlangt eine zügige Abfertigung, und im Konkurrenzkampf mit dem Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven zieht man sogar die Versorgung und Unterbringung der Auswanderer in firmeneigenen Unterkünften in Erwägung.

Hamburg 1862 – zwei Jahre nach In-Kraft-Treten der neuen Verfassung. Der Senat – bisher Rat genannt – und die Bürgerschaft teilen sich nach wie vor die oberste Gewalt in der Stadt, aber die städtische Verwaltung wird nun durch parlamentarische Elemente gestärkt. An der Spitze der einzelnen Verwaltungszweige stehen Deputationen, die sich aus Mitgliedern der Bürgerschaft zusammensetzen, oder Kommissionen, die der Senat einsetzt und deren personelle Zusammensetzung er bestimmt. Der Senat – von 28 auf 18 Senatoren reduziert, von denen sieben Kaufleute sein müssen – hat sein Selbstergänzungsrecht verloren und wird fortan unter Beteiligung der Bürgerschaft gewählt. Auch wenn die neue Bürgerschaft noch kein demokratisches Parlament im heutigen Sinne darstellt, so ist doch zumindest das Prinzip der Erbgesessenheit zugunsten des Repräsentationsprinzips aufgegeben. Die Bürgerschaft setzt sich aus 192 gewählten Abgeordneten zusammen. 84 von ihnen werden in allgemeinen Wahlen – also von männlichen Bürgern, die über 25 Jahre alt sind und Steuern zahlen – gewählt, 60 weitere werden von den Notabeln ernannt. Dazu zählen Bürger, die öffentliche Ämter bekleiden, Mitglieder des Senats, der Bürgerschaft, Richter sowie Mitglieder der Verwaltungsorgane. Die restlichen 48 Bürgerschaftsabgeordneten werden durch die Grundeigentümer der Stadt gewählt. Wer Grundeigentümer und zudem Mitglied einer Deputation oder eines anderen Verwaltungsorgans ist, kann mithin drei Stimmen abgeben.

Die neue Verfassung ändert nichts an der Tradition, dass Senatoren im Wesentlichen aus den reichsten und angesehensten Familien der Stadt stammen. So stellen etwa die Familien Amsinck, Sieveking, Merck und Gossler – um nur einige Namen zu nennen – bis ins 20. Jahrhundert kontinuierlich eine Vielzahl von Senatoren, Bürgermeistern oder Bürgerschaftsabgeordneten. Da ein Großteil dieser Familien – die zudem noch auf die unterschiedlichste Weise miteinander verwandt oder verschwägert sind – Handels- und Reedereigeschäfte besitzt, beispielsweise die Familien Sloman, Laeisz und Woermann, sind deren Mitglieder vor allem an einer Entwicklung des Handels und am Ausbau des Hafens interessiert. Dabei multipliziert sich der Machteinfluss einiger Familien innerhalb der Stadt, wenn mehrere Familienmitglieder gleichzeitig in allen wesentlichen politischen Gremien der Stadt vertreten sind. Dies trifft Mitte des 19. Jahrhunderts beispielsweise auf die Familie Godeffroy zu.

Der «Südseekönig» Cesar VI. Godeffroy (1813–1885), der 1842 die Firma seines Vaters übernommen hat, gilt mit zeitweise über 30 Schiffen als größter Privat- und Handelsreeder der Stadt. Neben dem Südseehandel befördert die Firma Joh. Cesar Godeffroy & Sohn auch Auswanderer nach Afrika und Australien, sie betreibt eine Kupferhütte an der Elbe und zeitweise ein Stahlwerk bei Osnabrück. Zusammen mit seinem Bruder, dem Bankherrn, Commerzdeputierten und Senator Gustav Godeffroy (1817–1893), sowie seinem Geschäftsfreund Ferdinand Beit als Teilhaber gehört Cesar Godeffroy auch die auf Eisenschiffbau spezialisierte Reiherstieg Schiffswerfte und Kesselschmiede, die 1863 auf ein größeres Werftgelände umzieht und mit mehr als 800 Arbeitern Hamburgs größtes Industrieunternehmen überhaupt darstellt. Cesar Godeffroy ist seit 1850 Altadjungierter der Commerzdeputation und damit Berater des Senats – 1860 wird er in die Bürgerschaft gewählt. Der dritte Bruder, Adolph Godeffroy (1814–1893), ist bereits seit 1847 als geschäftsführender Direktor bei der Hapag angestellt, die er 1854 erfolgreich in eine Dampferlinie hat umwandeln können. Politisch betätigt er sich im neuen Deutschen Nationalverein in Hamburg – einem politischen Zusammenschluss von Liberalen und Demokraten, dessen Vorsitz er innehat –, und 1860 wird er in den Bürgerausschuss zur Entlastung des Plenums der Bürgerschaft gewählt. Adolph Godeffroy ist außerdem Präses der Commerzdeputation und sitzt im Verwaltungsrat der Seefahrtsschule auf Steinwerder.

Hamburg 1862 – nach jahrelangen Verhandlungen und zähen Debatten verwirft man den Gedanken an Docks und Schleusen und beschließt, den Ausbau des Hafens in Form eines Tidehafens durchzuführen. Für den zügigen Warenumschlag an den Vorsetzen der Hafenbecken sollen Dampfkräne eingesetzt werden. Wasserbaudirektor Johannes Dalmann lässt sich Probemodelle unterschiedlicher Kranhersteller auf die Baustelle des zukünftigen Sandtorhafens liefern. Zwischen den Kisten entdeckt man einen Toten …

London, 1862

Warum hatte man gerade ihn mit dieser Aufgabe betraut? Johnsson und Wesley konnten die gleiche Erfahrung vorweisen, und beide wären sofort mit der Reise einverstanden gewesen; sie hatten es ihm selbst bestätigt. Doch nein, man bestand darauf, dass er fuhr. Nicht, dass er Wasser hasste, aber das Element meinte es nicht gut mit ihm. Es war idiotisch – die ganze Fahrt über würde er in der Kabine verbringen und sich quälen oder mit grünem Gesicht an der Reling hängen. Gott sei Dank stürmte es wenigstens nicht. Nur ein lauer Wind strich durch die Gassen an den Docks – aber das konnte sich innerhalb der nächsten Stunden noch ändern, und außerdem verschob es das Problem nur. Weniger Wind bedeutete eine geringere Geschwindigkeit und damit eine längere Zeit auf dem Wasser. Erst nach dem dritten Whisky hatte er sich besser gefühlt und sich vorgenommen, dem morgigen Tag gelassen entgegenzublicken. Natürlich war ihm bekannt, dass Alkohol sein Leiden nur noch verschlimmern würde, aber diese Sorgen waren momentan nebensächlich.

Er ärgerte sich, dass er das Zimmer nicht genommen hatte, aber die Absteige war zu schäbig gewesen und der Preis indiskutabel. Mit einem zweiten Blick vergewisserte er sich, ob es tatsächlich die Männer aus dem Blorey Pub waren, die ihm folgten, dann suchte er Schutz im Schatten eines Schuppens und beobachtete die Uferstraße. Kein Zweifel – die beiden hatten zwei Tische neben ihm ihr Ale getrunken. War es Zufall, dass sie ebenfalls den Weg hinunter zu den Docks gewählt hatten? Um diese Uhrzeit war es menschenleer am Hafen, und das Schiff sollte frühestens in vier Stunden anlegen. Für Straßenräuber waren die beiden zu vornehm gekleidet. Trotzdem atmete er erleichtert auf, als sie, ohne sich umzusehen, an seinem Versteck vorbeigingen. Er wartete einen Moment lang und folgte ihnen dann im sicheren Abstand auf der Landseite der Schuppen. Sie gingen zielstrebig in Richtung Luncan Dock. Kurze Zeit später überholten ihn zwei Fuhrwerke – anscheinend mit gleichem Ziel. Das Knallen einer Peitsche verriet, dass man es eilig hatte. Sobald er das schnell näher kommende Rattern der Wagenräder auf dem Straßenpflaster vernommen hatte, war er erneut zwischen den Schuppen in Deckung gegangen. In ihrem Schatten lief er weiter, bis die Masten des Seglers in Sichtweite kamen. Der Name, der in goldenen Buchstaben den Bug zierte, ließ keinen Zweifel aufkommen: sein Schiff hatte wider Erwarten bereits festgemacht. Eine düstere Ahnung stieg in ihm auf, und er blieb in seinem Versteck. Hier sollte offenbar Ware gelöscht werden, die das Licht scheute. Aber was er dann beobachtete, überstieg noch seine schlimmsten Erwartungen.

Was man da von Bord brachte und mit Hilfe von Stöcken in die wartenden Paket- und Kastenwagen trieb, waren Menschen. Er hatte an Schmuggelware gedacht, Whisky- und Rumfässer vielleicht – aber das hier waren Kinder. Einige der armseligen, teils in Decken gehüllten Kreaturen weinten hilflos, andere versuchten vergebens, sich zu wehren, als man sie in die Wagen schob, die sich kurze Zeit später in Bewegung setzten. Einige Männer, darunter die beiden, von denen er fälschlicherweise angenommen hatte, sie wären ihm gefolgt, standen sichtlich ungerührt an der Gangway und unterhielten sich. Mehrere Bündel Banknoten wechselten den Besitzer. Es stand außer Frage, was hier für ein widerliches, verachtenswertes Geschäft abgewickelt wurde.

Eine unleserliche Nachricht

«Ein Walfisch? Du spinnst wohl!» Sören Bischop tippte sich demonstrativ mit dem Zeigefinger an die Schläfe. «In der Elbe gibt es keine Walfische!»

«Wenn ich’s doch sage. Der alte Bruhns hat’s heute Morgen an den Kajen erzählt. Mindestens zehn Meter lang! Und geschnaubt hat er, dass das Wasser nur so spritzte!» Martin Hellwege fuchtelte aufgeregt mit den Armen durch die Luft.

«So ein Humbug! Wo soll das denn gewesen sein?»

«Direkt vor Baakenwärder. Kurz vor Sonnenaufgang. Er wollte gerade die Reusen einholen. Plötzlich war der Wal da und hat eine Welle gemacht, dass Bruhns fast über Bord gegangen wäre. Dann ist der Wal Richtung Schumacher Wärder abgezogen.»

«Alles Döntjes», sagte Sören Bischop und machte eine abwinkende Handbewegung. «Bruhns hat sicher wieder mal zu tief in die Flasche geguckt. Kennt man ja. Was der alles vor Sonnenaufgang erlebt haben will. Glaubt doch eh keiner mehr.» Aber so sehr er sich auch Mühe gab, seinem Desinteresse einen überzeugenden Ausdruck zu verleihen, es wollte ihm nicht so recht gelingen, denn alle Kinder hörten sich die Schnurren, die der alte Bruhns auf Lager hatte, gerne an.

In Wirklichkeit war Sören nur enttäuscht, dass er gerade heute nicht mit dabei gewesen war, als sich die Kinder aus dem Wandrahmviertel, wie jeden Morgen vor der Schule, am Anleger Buten Kajen getroffen hatten. Aber Dr. Paetzold hatte ihn eine ganze Stunde vor Unterrichtsbeginn in seine Schreibstube bestellt. Und alles wegen dem doofen Adi. Der kleine Woermann hatte ihn bestimmt verpetzt, weil letzten Sonntag eine Scheibe im Kontor seines Alten zu Bruch gegangen war. Anders als befürchtet war es jedoch glimpflich ausgegangen; außer einer kräftigen Standpauke war nichts geschehen. Dabei hatte Sören Unangenehmeres erwartet. Sicherheitshalber hatte er sich nach dem Aufstehen sogar zwei Lagen Ölpapier und einen Teerstreifen in die Hose gelegt – das war wohl etwas zu viel des Guten gewesen. Als Dr. Paetzold ihn schließlich hinausschickte, hatte er ihm mit einem Augenzwinkern noch zugerufen, er möge doch vor Unterrichtsbeginn bitte den Lokus aufsuchen und seine Beinkleider reinigen. Die Hose war hinten völlig ölgetränkt, wie Sören erschrocken feststellte. Dr. Paetzold war schon in Ordnung – und die Sache mit Adi würde er ein andermal regeln. Adolph Woermann war zwar ein Jahr älter als er, aber er reichte Sören nur bis zum Kinn – das würde ausreichen.

«Komm, lass uns Dampfer zählen!», forderte Sören seinen Freund auf.

«Och nö. Das macht keinen Spaß. Inzwischen gibt’s so viele, da können wir auch gleich Segel zählen.»

«Schau mal der da. Ein Eisendampfer! Bestimmt einer mit Schraube.» Sören Bischop deutete auf eine rauchgekrönte Silhouette, die sich ungefähr auf Höhe des Steinwärder Fährhauses befand und sich ihnen langsam näherte.

Fast täglich trafen sich Sören und Martin nach der Schule auf dem kleinen Platz hinter der Abendroth’schen Dampfmühle. Hier hatten sie schon seit über einem Jahr ihr geheimes Quartier. Allerdings wurde das Quartier von Tag zu Tag weniger geheim. Seit einigen Wochen herrschte sogar ein außerordentlicher Betrieb. Entlang der oberen Uferkante des Sandthor-Beckens war man damit beschäftigt, eine Vorsetze zu bauen. Holzpfähle wurden gerammt, Pflöcke geschlagen, und im Becken selbst, nur wenige Meter von ihrem Standort entfernt, hatte seit gestern eine schwimmende Dampframme Stellung bezogen. Vorbei war es mit der Ruhe. Selbst das sonore Brummen und zeitweilige Zischen der Dampfmühle, das den Ort bis vor kurzem als einzige Geräuschquelle beherrscht hatte, ging im Lärm der jetzigen Bauarbeiten unter. Von den Arbeiten auf den jenseitig des Sandthor-Beckens gelegenen Schiffswerften vernahm man nichts mehr.

Noch vor wenigen Jahren hatte der Ort im Schatten des Hölzern Wambs gelegen, aber nachdem die ehemalige Bastion abgegraben worden war, hatte man von hier aus einen freien Blick auf den Elbstrom. Vor ihnen lagen die Dalbenreihen des Georgius- und Blockhaus-Hafens, und zwischen Ostergatt und Freigatt reihten sich die Masten der großen Segler bis zum neuen Landungsplatz hinter dem Jonas-Hafen. In der Ferne konnte man die Vorsetzen und Anlandungsstellen von St. Pauli erkennen, und auf der gegenüberliegenden Seite des Elbstroms fiel ihr Blick auf den Reiherstieg und die Betriebe auf Steinwärder.

«Lass uns lieber noch ein bisschen ditschen», schlug Martin Hellwege vor.

«Nee, ditschen ist blöd.»

«Gestern fandst du’s noch gut.»

Sören stülpte die Hosentaschen nach außen und zog daran. «Blank!»

«Ich leih dir was.»

«Nee, lass man.» Sören schüttelte den Kopf. Die letzten Tage hatte er schon genug an seinen Freund verloren – eine richtige Pechsträhne war das. Dabei hatte er eigentlich jedes Geldstück für das ersehnte Takelmesser sparen wollen und gut die Hälfte dafür in seiner Büchse schon zusammen gehabt.

«Wasserdippen?»

Sören zögerte einen Moment. «In Ordnung», meinte er schließlich. «Wer zuerst ’nen Achter schafft, gewinnt!»

Beide machten sich sofort mit Eifer daran, möglichst gut geformte, flache Kiesel zu suchen. Zum Georgius-Hafen hin war die Böschung auf dem Grasbrook noch seicht abfallend. Erfahrungsgemäß gab es an dieser Stelle die besten Steine – natürlich im Wasser. Trotz aller Vorsicht hatte Sören nach kurzer Zeit nasse Schuhe.

«Mist!», fluchte er. Erst die Sache mit der Hose, und nun das noch. Seine Mutter würde begeistert sein. Während er darüber nachdachte, ob die Schuhe wohl bis zum Abend trocknen würden, fiel sein Blick auf die grüne Flasche, die unweit vom Ufer entfernt vor sich hin dümpelte. Grüne Flaschen waren selten – die meisten waren braun. Und nass war er eh schon. Also ging er noch einige Schritte weiter ins Wasser und machte einen langen Arm, bis er sie greifen konnte. Der Korken steckte, und in der Flasche …

«Mensch, schau mal!», rief Sören seinem Freund zu und hielt das Fundstück triumphierend in die Höhe. «’ne Flaschenpost!»

Martin war natürlich sofort zur Stelle. «Toll! Zeig mal her. Mach auf …»

Sören legte die Flasche auf den Boden und zog sich erst mal die nassen Schuhe und Strümpfe aus. Eine echte Flaschenpost. Das war natürlich spannend.

«Vielleicht ’ne Schatzkarte!», mutmaßte Martin und drehte die Flasche im Sonnenlicht, dass sich der grüne Schatten wie eine Maske über sein Gesicht legte.

«Nicht kaputt machen! Die ist wertvoll!» Sören riss seinem Freund die Flasche aus der Hand. Teer und Korken waren schnell entfernt. Mit Hilfe eines kleinen Stöckchens bugsierte Sören vorsichtig das Papier aus dem engen Flaschenhals. Nachdem er den Brief entrollt hatte, drehte er das Blatt ein paar Mal hin und her und machte dann ein enttäuschtes Gesicht.

«Und?», fragte Martin erwartungsvoll.

«Weiß nicht! Ich kann’s nicht lesen.» Sören reichte Martin den Brief.

«Vielleicht so ’ne Art Geheimschrift?», munkelte Martin und studierte mit Kennermiene die Zeilen. «Einige Buchstaben sind verkehrt herum!»

«Hebräisch oder Griechisch ist das jedenfalls nicht!», stellte Sören fest.

«Und nach einer Schatzkarte sieht’s auch nicht aus», fügte Martin enttäuscht hinzu.

Sören wendete das Papier und betrachtete die im Sonnenlicht durchscheinenden Zeichen. Dr. Paetzold hatte vor wenigen Wochen im Unterricht von einem klugen Italiener erzählt, der, weil er Linkshänder war, auf dünnem Pergament spiegelverkehrt von rechts nach links geschrieben hatte, um mit der Schreibhand nicht ständig die Tinte zu verwischen. Wenn man das Pergament umdrehte, war alles wieder normal zu lesen. Sören probierte es und schüttelte den Kopf: «So ergibt’s auch keinen Sinn.»

«Und wie finden wir raus, was es bedeutet?», fragte Martin.

«Wir könnten’s morgen Dr. Paetzold …»

«Bist du verrückt!», fiel ihm Martin ins Wort. «Es muss unser Geheimnis bleiben, bis wir wissen, was drinsteht! Vielleicht geht es doch um einen Schatz, oder um Piraten … oder Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel mit einer Kiste voll goldener Dukaten und Edelsteinen …»

«Und da willst du dann hinsegeln?» Sören legte die Stirn in Falten und schaute seinen Freund spöttisch an. «Martin Hellwege, der Seefahrer! Dass ich nicht lache! Mit deinen Kenntnissen kommst du nicht mal bis Helgoland!»

«Spielverderber», sagte Martin und zog einen Schmollmund.

«Jedenfalls müssen wir erst mal wissen, was das für eine Schrift ist. Ich werde einige Wörter abschreiben und sie Dr. Paetzold zeigen. Von der Flaschenpost sage ich nichts – versprochen!»

«Ganz schön spannend jedenfalls», erwiderte Martin. Dann fiel sein Blick auf den Kirchturm von St. Michaelis. «Und ich muss jetzt los», seufzte er. «Schon die zweite Stunde nach Mittag.»

«Mach’s gut – und das mit Helgoland war nicht so gemeint!», rief ihm Sören hinterher. Dann faltete er den Brief zweimal und steckte ihn in die Hosentasche. Schuhe und Strümpfe waren natürlich noch nicht trocken. Sören griff sich die Schuhe bei den Schnürsenkeln, packte mit der anderen Hand die Strümpfe und die Flasche und wollte gerade zum Kehrwieder schwenken, um den Heimweg anzutreten, als er vom Wasser her eine vertraute Stimme vernahm.

«Hallo Sören! Willst du mit rüber?!» Jonas Dinklage winkte ihm wenige Meter vom Ufer entfernt von seinem Ruderboot aus zu.

«Nee, das geht heute nicht!», rief Sören zurück. «Leider!»

Jonas Dinklage zuckte mit den Achseln und setzte seine Fahrt mit kurzen Ruderschlägen in Richtung Kleiner Grasbrook fort. Sehnsüchtig blickte ihm Sören hinterher. Nur zu gerne wäre er mit rüber zu den Holzhäfen gerudert. Jonas arbeitete auf einer der dort ansässigen Schiffswerften und hatte ihn schon häufiger mitgenommen. Sören mochte die Atmosphäre, liebte den Geruch von frisch gehobelten Schiffsplanken – und seit kurzem durfte er sogar hier und dort mit anpacken, was wohl daran lag, dass man ihm sein Alter nicht ansah. Für einen Vierzehnjährigen hatte er eine große und kräftige Statur.

Aber seine Eltern mochten es nicht, wenn er sich auf dem Kleinen Grasbrook herumtrieb. Auch der Besuch auf den diesseitigen Werften war ihnen eigentlich nicht recht. Da er sich jedoch magisch von Schiffen angezogen fühlte, duldete seine Mutter die kleinen Ausflüge stillschweigend, solange es keine Klagen aus der Schule gab, wie sie es ausdrückte. Lieber war es ihr aber, wenn er seine Zeit mit Martin Hellwege verbrachte. Martin war genauso alt wie Sören, und ihre Eltern waren schon seit langem miteinander befreundet. Hellweges wohnten ein paar Straßen weiter, in einem vornehmen Haus am Wandrahm – die Bischops seit einigen Jahren am Holländischen Brook. Vorher hatten sie bei Onkel Conrad in der Gertrudenstraße gewohnt. So gut sich Sören auch mit Martin verstand – dummerweise interessierte sich sein Freund nicht für Schiffe.

Natürlich gab es Ärger wegen der Hose und der nassen Schuhe. «Warst du wieder mit Jonas unterwegs?», fragte ihn seine Mutter vorwurfsvoll, nachdem sie ihm einen längeren Vortrag über die Schwierigkeiten beim Entfernen von Ölflecken gehalten hatte.

«Nein, Mutter. Ich habe mit Martin am Kehrwieder gespielt», entschuldigte sich Sören kleinlaut und kratzte sich verlegen am Arm.

«Hör zu! Ich möchte nicht mehr, dass du dich da am Sandthor-Becken herumtreibst!» Die Strenge in der Stimme seiner Mutter überraschte Sören. Für gewöhnlich hatte Clara Bischop ein sanftes Gemüt, sie war eine verständnisvolle Mutter und neigte nicht zu Zornesausbrüchen. Sollte Dr. Paetzold vielleicht mit ihr wegen des Vorfalls bei Woermanns gesprochen haben?

«Aber wir haben …»

«Schluss! Keine Widerworte! Wasch dir die Hände! Wir essen in der Küche!», schnitt Clara ihrem Sohn in scharfem Ton das Wort ab.

«Kommt Vater nicht zum Essen nach Hause?», fragte Sören verstört.

«Wenn du wirklich mit Martin am Sandthor-Becken warst, wirst du ja wohl wissen, was dort los ist, und dass Vater mit Sicherheit deswegen später kommt. Die ganze Stadt redet ja schon von dem Toten. Also spar dir die Kommentare! Ich will gar nicht wissen, wo du dich wieder rumgetrieben hast. Und wasch dir jetzt endlich die Hände! – Mein Gott, wie sieht die Hose aus!»

Nachdenklich tauchte Sören seine Hände in die Waschschüssel. Ein Toter? Nun gut – aber das war ja nun nichts Außergewöhnliches – schließlich war sein Vater bei der Polizei. Da kam es schon häufiger vor, dass man es mit Toten zu tun bekam. Nicht täglich – aber immerhin. Auf dem Grasbrook hatten sie außer den Bauarbeiten aber nichts Besonderes feststellen können. Weswegen machte seine Mutter ein solches Getöse? So kannte er sie gar nicht – Streit war wirklich selten in der Familie. Eigentlich waren Clara und Hendrik Bischop Eltern, wie man sie sich nur wünschen konnte – und um die Sören von allen seinen Freunden beneidet wurde; nicht nur wegen der Freiheiten, die man ihm gewährte. Auf die Idee, dass sich seine Mutter wegen der Vorkommnisse auf dem Grasbrook Sorgen um ihren Sohn gemacht hatte, kam er natürlich nicht. Geschwind verstaute Sören die Nachricht aus der Flaschenpost in der Schublade seines Nachttisches, zog sich schnell eine neue Hose an und trottete in die Küche.

Die Baustelle

Natürlich hatte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet – als Commissarius Hendrik Bischop in Begleitung von Inspektor Johannes Schütz von der Polizeistation an den Raboisen in Richtung Hafen aufbrach, sprach man in den Straßen des Katharinenkirchspiels bereits von nichts anderem. Erschlagen, erstochen, ertränkt – einige meinten, der Tote wäre ein Hafenarbeiter oder Schiffbauer, andere glaubten, es müsse einer der Auswanderer sein, die sich in den letzten Jahren zu Hunderten, ja Tausenden in den hafennahen Teilen der Stadt aufhielten und auf ihre Einschiffung, die Passage nach Übersee warteten. Wieder andere waren der Ansicht, es handele sich um die Leiche eines Werft- oder Fabrikbesitzers vom Grasbrook, durch die bevorstehende Enteignung der dortigen Gewerbeflächen in den Ruin getrieben, der seinem Leben mit einem Sprung ins Hafenbecken ein Ende gesetzt hatte.

Mutmaßungen über Mutmaßungen – doch wusste Hendrik Bischop nur zu genau, dass das Gerede widerspiegelte, was die Menschen zur Zeit bewegte. Tatsächlich war der Grasbrook seit Jahren in aller Munde, und seitdem die Hafenerweiterung, der Bau von neuen Hafenbecken beschlossene Sache war, mehr denn je. Die endlosen Debatten, in welcher Form der Hafenausbau denn nun zu bewerkstelligen sei, hatten mit dem Entschluss, am Prinzip des Tidehafens festzuhalten und die geplanten Hafenbassins nicht mit Schleusen abzuschotten, zwar ein vorläufiges Ende gefunden, aber nun stritt man über die Finanzierung der Quaianlagen. Und die Auswanderer? Der Commissarius seufzte. Das Auswandererproblem war ein Kapitel für sich. Seitdem die Reeder damit begonnen hatten, die Zwischendecks ihrer Schiffe für den Personentransport nach Übersee zu nutzen, war Hamburg zu einem Auswandererhafen, die Handelsstadt zu einer Auswandererstadt geworden. Die ganze Hafengegend wimmelte von Auswanderern, und die Zustände waren so gravierend, dass vor sieben Jahren sogar eine eigene Deputation eingerichtet werden musste. Einige Schiffe verkehrten zwar inzwischen nach regelmäßigem Fahrplan, doch hatte sich in all den Jahren nur wenig am provisorischen Charakter des Auswandererwesens geändert. Auf den Zwischendecks der Schiffe herrschten teilweise menschenunwürdige Zustände.

Johannes Schütz lenkte die Droschke über die Wandrahmsbrücke und bog in den Alten Wandrahm ein. Vorbei an den großen Bürgerhäusern setzten sie ihren Weg über St. Annen und Pickhuben bis zum Brook fort.

«Ich bin gespannt, was uns erwartet.» Hendrik zog sich das Halstuch über Mund und Nase. Staub und Sandkörner wehten ihnen entgegen, als das Areal nördlich des Sandthor-Beckens in Sichtweite kam. Seine Worte klangen nicht überzeugend. Seit über vierzig Jahren war er bei der Polizei – zu lange schon, als dass es wirklich Überraschendes für ihn hätte geben können. «So wie die Gerüchteküche brodelt, würde es mich nicht wundern, wenn sich die letzten Nachfahren Klaus Störtebekers und Simon von Utrechts gegenseitig enthauptet hätten. Was meinst du, Johannes?»

Schütz warf dem Commissarius einen stummen Blick zu. So kannte er seinen Vorgesetzten. Seit einigen Jahren schon beobachtete er, wie der unzugängliche Ernst, mit dem Commissarius Bischop stets zur Sache gegangen war, mehr und mehr heiterer Gelassenheit wich. Es hatte zunehmend den Anschein, als würde sich Hendrik Bischop von nichts aus der Ruhe bringen lassen – und von einem Toten schon gar nicht.

Die Droschke hielt vor einer Ansammlung Neugieriger, die den Toten kreisförmig umringten. Nachdem man das Eintreffen der Polizei bemerkt hatte, traten die Anwesenden einige Schritte zurück und bildeten eine schmale Gasse, durch die Commissarius Bischop und sein Begleiter schritten wie durch ein Ehrenspalier.

«So, nun macht mal ein bisschen Platz hier!» Hendrik beugte sich zu dem Toten herab, der mit dem Gesicht nach unten im Sand lag. «Kennt den jemand?», fragte er, ohne aufzublicken.

«Charles Parker!», antwortete jemand aus der Menge. «Ein Engländer!»

«Also kein Auswanderer», murmelte Hendrik mehr zu sich selbst.

«Nein. Ingenieur der Firma Appleby Brothers aus London», erwiderte die gleiche Stimme.

«Und Sie?» Hendrik blickte auf. Vor ihm stand ein junger Mann mit einer großen Messlatte unter dem Arm. Er war ungefähr Mitte zwanzig und im Gegensatz zu den meisten anderen Umherstehenden nicht wie ein Arbeiter gekleidet. Die Ärmel des hellen Leinenhemdes trug er bis über die Ellenbogen hochgekrempelt, den Kragen offen, und die weite Hose hing, korrekt geschneidert, doch ohne Falte und staubig wie die Kleidungsstücke aller übrigen Anwesenden, an schmalen Trägern. «Wer sind Sie?»

«Meyer», antwortete der Mann mit ernster Miene. «Franz Andreas. Kondukteur der Schifffahrt- und Hafendeputation. Ich leite hier die Bauausführung.»

«Und Sie kannten den Toten?» Hendrik richtete sich langsam auf und wendete sich dem Mann zu. Die Umstehenden machten einen fast ehrfurchtsvollen Schritt zurück.

«Nein, nicht direkt. Aber die Papiere, die der Tote bei sich trug, weisen ihn als Charles Parker aus. Ich habe sie gleich an mich genommen.» Der Kondukteur reichte dem Commissarius eine braune Brieftasche mit einem Bündel Papiere. «Wir waren für morgen zu einer Vorführung verabredet – zusammen mit Wasserbaudirektor Dalmann, meinem Vorgesetzten. Charles Parker wurde uns von Appleby Brothers angekündigt. Das ist eine Firma, die Kräne produziert – Dampfkräne. Und morgen wollte uns Herr Parker einen Kran vorführen.»

«Hier an dieser Stelle?» Hendrik blickte sich um. Schließlich deutete er auf mehrere sperrige Holzkisten, die wenige Schritte abseits aufgestapelt waren.

«Wir haben ihn zwischen den Kisten gefunden. Erschlagen! Wahrscheinlich hiermit.» Einer der Arbeiter zog eine blutverschmierte Eisenstange hervor.

«Wann habt ihr ihn gefunden?», fragte der Commissarius in die Runde.

Ein anderer Arbeiter trat aus der Gruppe hervor. «Gegen neun Uhr. Wir haben uns schon heute früh gefragt, was die Kisten hier suchen; haben uns aber erst darum gekümmert, als sie uns im Weg waren. Wegen der Ankerpfähle, die wir hier rammen. Und als wir die Kisten wegschaffen wollten, kam der Kerl dazwischen zum Vorschein.»

«Gestern waren die Kisten noch nicht hier?», fragte Hendrik.

Alle schüttelten einhellig den Kopf.

«Gut.» Der Commissarius nickte zufrieden. «Wann habt ihr hier heute mit den Arbeiten angefangen?»

«Um sechs in der Früh! Ich war der Erste hier», rief ein junger Rotschopf nicht ohne Stolz.

«Und da waren die Kisten bereits hier?»

Er nickte.

«Wo finde ich Ihren Vorgesetzten?», fragte Hendrik, zu Meyer gewandt.

«Er muss auf dem Wege hierher sein. Ich habe Direktor Dalmann sofort benachrichtigen lassen.»

Der Commissarius wandte sich Inspektor Schütz zu. «Johannes, veranlassen Sie, dass die Kisten auf den Hof der Polizeistation gebracht werden. Verständigen Sie Medicus Roever. Er soll den Leichnam abholen lassen und untersuchen. Wir müssen die genaue Tatzeit wissen.» Hendrik bückte sich nochmals herab und drückte mit dem Finger mehrmals die Haut des Toten. Er war immer wieder aufs Neue darüber erstaunt, dass es ihm trotz der vielen Toten, die er in all den Jahren seines Polizeidienstes gesehen und untersucht hatte, immer noch kalt den Rücken herunterlief, wenn er einen leblosen Körper berührte. Es spielte dabei auch keine Rolle, ob ein Mensch eines natürlichen oder eines gewaltsamen Todes gestorben war, ob sich die Haut noch warm anfühlte oder ob der Leichnam bereits erkaltet war und die Leichenstarre eingesetzt hatte. Anfangs hatte sich Hendrik überwinden müssen, und alle hatten ihm erklärt, man gewöhne sich schnell daran. Spätestens nach dem zehnten Toten wäre alles Routine. Es war weder Ekel noch Schauder, was ihn durchfuhr, vielmehr tiefe Betroffenheit. Keine Ehrfurcht vor dem Tod, sondern ein letzter Tropfen Respekt vor dem Leben. Der wievielte Tote hier vor ihm lag, wusste Hendrik nicht zu sagen, er wusste nur, dass es ein Mensch war, ein Leben, das vor der Zeit geendet hatte. «Lange scheint der noch nicht tot zu sein», stellte er fest, erhob sich wieder und meinte schließlich: «So, das war’s hier für euch, Männer. Ihr könnt wieder an die Arbeit!»

Unter Gemurmel löste sich die Gruppe langsam auf. Nur Kondukteur Meyer blieb mit zwei älteren Arbeitern neben den großen Holzkisten stehen. Er deutete auf die Eisenstange, die neben dem Toten im Sand lag. Hendrik konnte nicht genau verstehen, was Meyer zu den Arbeitern sprach, aber jene schüttelten unentwegt den Kopf. Schließlich trotteten auch sie zu ihrem Arbeitsplatz zurück.

«Und dann», der Commissarius ging Johannes Schütz gegenüber, mit dem er nun schon mehr als fünfzehn Jahre zusammenarbeitete, wieder zum vertraulichen Du über, «lauf rüber zum Wasserschout und frag ihn, welche Schiffe gestern aus England kommend im Hafen festgemacht haben, mit welchem Schiff Charles Parker gereist ist, ob er allein war, wie die Kisten hierher geschafft wurden und so weiter und so weiter. Das ganze Programm. Wenn du fertig bist, geh zur Telegraphenstation und informiere die Firma in London, für die er gearbeitet hat.» Er klopfte Johannes freundschaftlich auf die Schulter und übergab ihm das Bündel Papiere, das der Kondukteur ihm ausgehändigt hatte. «Ich werde derweilen mit Herrn Meyer auf Direktor Dalmann warten. Haben Sie eine Unterkunft auf der Baustelle?», fragte Hendrik den Kondukteur, der sich inzwischen wieder zu den beiden Polizisten gesellt hatte.

«Einen kleinen Schuppen mit Karten- und Vermessungstischen, hinten, zum Sandthor gelegen.» Franz Andreas Meyer deutete in östliche Richtung auf eine kleine Baracke. Seite an Seite setzten sie sich in Bewegung.

«Um was für einen Kran handelt es sich?», fragte Hendrik, nachdem sie eine Zeit lang schweigend nebeneinander her gegangen waren.

«Um einen Dampfkran», antwortete Meyer zögernd.

«Etwas Besonderes?»

«Also wenn ich ehrlich bin», gestand der Kondukteur, «Kräne sind nicht gerade mein Spezialgebiet.»

«Aber Sie sollten bei der Vorführung anwesend sein?»

«Nur auf Wunsch von Direktor Dalmann», erwiderte Meyer. «Ich bin hier für die Erdarbeiten der Vorsetze zuständig.»

«Der Kran dient nicht dem Bau?», fragte Hendrik überrascht.

«Nein, nein», bestätigte Meyer und erklärte: «Es handelt sich um ein Probemodell für den späteren Warenumschlag am Quai. Die Schiffe sollen mit Hilfe von Dampfkränen entladen werden.»

Hendrik nickte gedankenversunken. «Dampfschiffe – Dampfkräne. Das klingt einleuchtend», murmelte er.

«Am besten fragen Sie Direktor Dalmann.»

Inzwischen hatten sie die kleine Baracke erreicht. Wasserbaudirektor Johannes Dalmann erwartete die beiden bereits vor der Tür. «Meyer. Was geht hier vor sich?!»

Dalmann trug einen vornehmen Gehrock aus feinem Zwirn. Schnitt und Farbe der Kleidung waren weder dem Ort noch den sommerlichen Temperaturen angemessen. Allem Anschein nach war er von einer offiziellen Sitzung aus hierher geeilt. Hendrik schätzte Dalmann auf etwa vierzig. Er war von schlanker Statur, und seine markanten Gesichtszüge wurden von einer auffällig spitzen Nase beherrscht. Im Gegensatz zu seinem akkurat gestutzten Vollbart war sein Haupthaar stark gelichtet. Der Kondukteur schilderte seinem Vorgesetzten die Vorkommnisse knapp und präzise.

Johannes Dalmann schüttelte unentwegt den Kopf. «Ärgerlich. Sehr ärgerlich.» Seine Worte klangen eher zornig als betrübt. «Haben Sie schon nach London telegraphiert? Wird es Ersatz für Parker geben?», fragte er Meyer.

Hendrik ließ den Kondukteur nicht zu Wort kommen. «Das wird die Polizei übernehmen.»

Direktor Dalmann warf Hendrik einen besorgten Blick zu. «Wird es von Ihrer Seite aus irgendwelche Maßnahmen geben, die den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle gefährden könnten?»

Hendrik hob die Augenbrauen. «Angesichts der Tatsache, dass jemand, mit dem Sie verabredet waren, offensichtlich ermordet wurde, erscheint mir Ihre Frage in diesem Moment unangemessen. – Ein Menschenleben wurde ausgelöscht!»

Dalmann zuckte kurz zusammen und machte einen Schritt zurück. «Entschuldigung. Ja, es tut mir Leid», stammelte er verlegen und fuhr sich mit der Hand über den Hinterkopf, wodurch ein hässlicher Schweißfleck unter seiner Achsel sichtbar wurde. «Nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen. Natürlich ist das alles sehr tragisch. Aber bitte verstehen Sie: das Bauvorhaben hier unterliegt einem sehr rigiden Zeitplan …»