16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

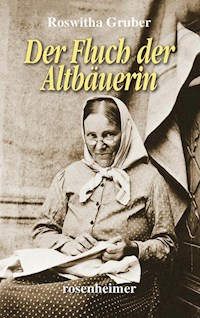

Marianne muss als älteste Tochter auf dem von Armut geprägten Bauernhof in einem Seitental des Inns schwer mit anpacken. Als ihre Mutter die Chance ergreift, das Familieneinkommen aufzubessern, indem sie alle privaten Schlafzimmer an Feriengäste vermietet, nimmt die Arbeit kein Ende. Deshalb schwört sich das Mädchen eines: Sollte sie jemals heiraten, dann auf keinen Fall einen Bauern. Alle Vorsätze sind jedoch vergessen, als ihr die große Liebe Paul begegnet, ein Bergbauer. Doch seine Mutter, die Altbäuerin, bereitet Marianne die Hölle auf Erden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2018

© 2018 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: © Bundesarchiv, Bild 137-050171 / Fotograf: o. Ang. I 1910

Lektorat: Christine Weber, Dresden

Satz: SATZstudio Josef Pieper, Bedburg-Hau

Worum geht es im Buch?

Roswitha Gruber

Der Fluch der Altbäuerin

Marianne muss als älteste Tochter auf dem von Armut geprägten Bauernhof in einem Seitental des Inns schwer mit anpacken. Als ihre Mutter die Chance ergreift, das Familieneinkommen aufzubessern, indem sie alle privaten Schlafzimmer an Feriengäste vermietet, nimmt die Arbeit kein Ende. Deshalb schwört sich das Mädchen eines: Sollte sie jemals heiraten, dann auf keinen Fall einen Bauern. Alle Vorsätze sind jedoch vergessen, als ihr die große Liebe Paul begegnet, ein Bergbauer. Doch seine Mutter, die Altbäuerin, bereitet Marianne die Hölle auf Erden …

Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Inhalt

Die Vorgeschichte

Im Vaterhaus

Der Jungbauernball

Dreimal ein Antrag

Leben auf dem Bergbauernhof

Lawinen

Eine Witwe schlägt sich durch

Der Fluch

»Du sollst keine andere Frau neben mir haben«

Der Nachkömmling

Versöhnung

Die Vorgeschichte

Die folgende Geschichte begann mit einer Mail, die ich im Oktober 2015 erhielt:

»Sehr geehrte Frau Gruber,

ich bin eine Anhängerin Ihrer Bücher. Sie erinnern mich lebhaft an meine eigene Geschichte. Wenn es Ihnen recht wäre, würde ich Ihnen davon erzählen. Vielleicht lässt sich daraus auch ein Buch machen.

Liebe Grüße vom Bärenhof

Marianne T.«

Neugierig, wie ich bin, hängte ich mich gleich ans Telefon. Dabei erfuhr ich so viel Interessantes über diese Frau und ihre Familie, dass es mich reizte, sie kennenzulernen.

Einige Zeit später war sie bei mir zu Gast, ich ließ mir erzählen und machte eifrig Notizen. Spontan entschied ich mich für den Titel »Der Fluch der Altbäuerin«.

Für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anzufangen wissen, sei hier kurz erklärt: Eine Altbäuerin ist die Frau, die den Hof ihrem Sohn oder ihrer Tochter übergeben hat und sich aufs Altenteil zurückzieht.

Im Jahr darauf machte ich einen Gegenbesuch auf dem Bärenhof. Für mich ist es wichtig, die Örtlichkeiten und das Umfeld der Protagonisten zu erforschen.

Anschließend waren noch einige Telefonate nötig, und viele Mails gingen hin und her, bis ich alle notwendigen Informationen beisammenhatte. Dann setzte ich mich an meinen Schreibtisch und das Ergebnis liegt nun vor Ihnen. Wie immer wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen.

Roswitha Gruber

Im Vaterhaus

Jetzt lasse ich Marianne zu Wort kommen.

Ich möchte von meiner am längsten zurückliegenden Erinnerung berichten: Es war ein heißer Sommertag, mein fünfjähriger Cousin Richard und ich saßen in einem von meinem Vater grob zusammengezimmerten Sandkasten im Schatten eines Apfelbaumes. Einträchtig backten wir viele Kuchen, indem wir feuchten Sand in unsere Förmchen pressten und sie dann mit Schwung auf die Umrandung des Sandkastens kippten.

Ein Erntewagen, gezogen von zwei Kühen, rumpelte vom Hof. Der Vater, mit der Peitsche in der Hand, ging neben den Tieren her, während hinten auf dem Wagen meine Mutter und Richards Mutter Liesl saßen. Sie winkten uns freundlich zu, nachdem sie uns zuvor eindringlich ermahnt hatten, brav zu sein, schön zu spielen und nicht vom Hof zu laufen. Sie wollten bald wieder da sein.

Ihre Ermahnungen beherzigten wir auch geraume Zeit, doch irgendwann wurde uns die Kuchenbackerei zu fad. Wir machten uns einen Spaß daraus, alle Kuchen mit der flachen Hand platt zu hauen und den Sand wieder in den Kasten zu scharren.

»Was machen wir jetzt?«, fragte ich Richard, nachdem es nichts mehr zu zerdrücken gab. Mein Cousin hatte immer tolle Einfälle.

»Wir schauen mal nach, ob wir was zu essen finden. Ich hab Hunger.«

Mein Magen knurrte auch. Also schlichen wir uns in die Speisekammer, wo wir bald einige Kiachl (kleine in Fett ausgebackene Küchlein) fanden, die vom Vortag übrig geblieben waren. Jeder von uns nahm sich eines auf die Faust, und mit vollen Backen kauend strolchten wir durchs ganze Haus.

Zunächst nahmen wir den Dachboden in Augenschein. Dort entdeckten wir für unsere Begriffe wahre Schätze: alte Matratzen, auf denen wir wunderbar herumhopsen konnten, und ausrangierte Schränke, in denen es allerlei Zeug aus vergangenen Zeiten hervorzukramen gab. In allen Ecken lagen und standen eine Menge Dinge herum, die wir gar nicht benennen konnten. Nach einer Weile stießen wir auf eine Kiste mit alten Kleidern und Hüten. Wir probierten alles an, bewunderten uns gegenseitig und fanden uns todschick.

Bald wurde uns die Modenschau aber auch zu langweilig. Wir stiegen wieder hinab in den ersten Stock, wo die Schlafkammern lagen. In diese warfen wir nur kurze Blicke, denn, was es dort zu sehen gab, wussten wir längst. Auch im Erdgeschoss war nichts Neues für uns zu entdecken – da gab es nur die Küche und die Stube, die wir in- und auswendig kannten. Unternehmungslustig begaben wir uns also in den Keller.

Zunächst sahen wir gar nichts, denn durch die winzigen Kellerfenster fiel nur wenig Licht. Nachdem sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, fiel unser Blick auf einen Kohlehaufen, der in einer Ecke aufgeschüttet war. Die Waschküche schien uns uninteressant zu sein, wir ließen sie links liegen. In einem etwas größeren Kellerabteil befand sich eine Kiste, in der verschrumpelte Kartoffeln lagen. Daneben standen einige völlig leere Stellagen, in denen wohl die Winteräpfel aufbewahrt wurden. Die diesjährigen hingen jedoch noch an den Bäumen, ebenso wie die Zwetschgen, Birnen und Nüsse. Auf einem Regal standen ein paar Gläser mit eingemachten Stachelbeeren und Gläschen mit verschiedenen Marmeladen.

Im nächsten Kellerraum wurde es endlich interessant. Rundum waren Regale angebracht, auf denen sich alles Mögliche angesammelt hatte. Am meisten beeindruckte uns ein Apparat mit einem großen bauchigen Teil, das rotgolden glänzte und von dem allerlei gewundene Röhren abgingen. Wir wagten es aber nicht, ihn anzurühren, denn er schien sehr kostbar zu sein. Wenn wir den kaputt machten, würde das eine gehörige Strafe nach sich ziehen.

Neben diesem geheimnisvollen Ungetüm befanden sich allerlei leere Flaschen, nur eine sah aus, als sei sie gefüllt. In dem Fach darüber lagerten leere Blechdosen, kaputte Töpfe, Schüsseln und Pfannen. In einem anderen Regal stapelten sich leere Gläser verschiedener Größen. Nachdem wir nichts gefunden hatten, das zum Spielen geeignet gewesen wäre, wandte sich Richard der vollen Flasche zu. Er witterte ein wohlschmeckendes Getränk darin und hatte nach dem Verzehr des süßen Kiachls großen Durst.

Geschickt entfernte er mit zwei Fingern den Korken, der nicht allzu weit hineingedrückt war, und setzte die Flasche an den Mund. Da ich ebenfalls durstig und neugierig war auf das geheimnisvolle Getränk, wartete ich geduldig ab, bis ich an die Reihe käme. Doch daraus wurde nichts. Plötzlich rutschte die Flasche aus Richards Händen, zersprang auf dem Boden in tausend Stücke, und die Flüssigkeit ergoss sich um ihn herum. Sekunden später schlug er der Länge nach hin.

»Richard, mach keinen Blödsinn!«, rief ich erschrocken und bückte mich zu ihm hinunter. Seine Augen waren geschlossen, er gab keinen Ton von sich. Verzweifelt rüttelte und zerrte ich an ihm und rief immer wieder seinen Namen, doch der Arme regte sich nicht.

Panik ergriff mich. Ich schrie aus voller Kehle und versuchte, aus dem Keller zu laufen, um Hilfe zu holen, doch ich bekam die Tür nicht auf. Vorsichtshalber hatte mein Cousin sie abgesperrt, damit wir nicht mitten in unserer Erkundungstour überrascht werden konnten, sollten die Erwachsenen zurückkehren. Da ich das Schloss nicht aufbekam, schrie ich immer wieder um Hilfe. Das Kellerfenster, das einen Spalt breit geöffnet war, befand sich zum Hinausklettern viel zu hoch über mir.

In einer Ecke entdeckte ich einen Reisigbesen. Mit dem Stiel klopfte ich immer wieder gegen die trübe Scheibe und auch gegen die Tür, weil das mehr Lärm verursachte, als mit den kleinen Fäusten dagegenzuhämmern. Auf einmal wurde mir bewusst, dass mich niemand hören konnte – Eltern und Tante waren ja auf dem Feld, um das Getreide einzufahren! Und da wir am Rand einer kleinen Gemeinde lebten, wohnten unsere Nachbarn so weit entfernt, dass sie mich unmöglich hören konnten.

Immer wieder schüttelte ich meinen Cousin, der kein Lebenszeichen von sich gab. Entmutigt setzte ich mich schließlich auf einen umgestülpten Eimer und begann, bitterlich zu weinen.

Wie lange ich so dasaß, bis ich endlich den Wagen in den Hof rumpeln hörte, weiß ich nicht. Nun witterte ich meine Chance. Erneut schrie ich aus Leibeskräften, um mich bemerkbar zu machen, und wieder klopfte ich mit dem Besenstiel ans Kellerfenster. Doch die Heimkehrenden hörten mich nicht. Offenbar waren sie direkt hinters Haus zur Tenne gefahren, um abzuladen.

Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis ich Mutter und Tante im Haus rufen hörte: »Nannerl, Richard, wo seid ihr?«

»Hier! Hier sind wir!«, rief ich mit einer Stimme, die vom vielen Schreien schon ganz heiser war.

Endlich machten sich Mutter und Tante an der Kellertür zu schaffen.

»Ja, Kinder, was tut ihr denn im Keller?«, rief Mama aufgebracht. »Macht sofort auf!«

»Ich kann nicht«, jammerte ich.

»Dann soll Richard aufsperren!«, befahl die Tante.

»Der kann auch nicht.«

Die beiden Frauen mussten kurz darauf ums Haus herumgeeilt sein, denn auf einmal erschien Mamas Gesicht am Kellerfenster. »Habt Geduld«, rief sie. »Ich werde den Papa rufen!«

Wenig später tauchte tatsächlich dessen Gesicht an dem kleinen schmuddeligen Fenster auf. Er versuchte vergeblich, hineinzugelangen, doch die als Einbruchssicherung angebrachten Metallspangen ließen sich nicht lösen. Angesichts der erfolglosen Hilfeversuche begann ich abermals, zu schreien und zu weinen.

»Nannerl, bleib ganz ruhig. Der Richard soll an die Tür gehen, dann erkläre ich ihm, wie man sie aufmacht.«

»Der kann nicht! Er schläft«, stieß ich in jämmerlichem Ton hervor.

Nun sprach der Papa beruhigend auf mich ein: »Nannerl, ich komm jetzt zur Kellertür, um dir zu helfen. Du gehst auch zur Tür und passt gut auf. Ich sage dir dann, wie du sie aufmachen kannst.«

Mit dem Handrücken wischte ich mir die Tränen ab und konzentrierte mich ganz auf das, was der Papa mir vom Kellergang aus erklärte. Der erste Versuch, die Tür zu öffnen, klappte nicht. Der Papa erklärte wieder und wieder mit unaufhörlicher Geduld, und endlich sprang das Schloss auf. Ich weiß nicht, wer erleichterter war, meine Eltern oder ich.

Mein Vater sah den Buben unbeweglich am Boden liegen. Aufgrund des Geruchs, den die verschüttete Flüssigkeit verströmte, war ihm sofort klar, was geschehen sein musste. »Mein Gott! Der Junge hat von dem Nachlauf getrunken«, rief er den beiden Frauen zu, die sich hinter ihm in den Kellerraum gedrängt hatten. »Ich muss sofort einen Krankenwagen bestellen!«

Er rannte nach draußen, wo er sein altes Radl aus dem Schuppen zerrte, ein anderes Verkehrsmittel stand ihm nicht zur Verfügung. Wenig später trat er so kräftig in die Pedale, wie er nur konnte. Das nächste Telefon befand sich zu der Zeit im Postamt, von wo aus er einen Krankenwagen anforderte.

Tante Liesl wurde unterdessen von Panik ergriffen, als sie ihren Sohn inmitten der Alkohollache und der Glasscherben leblos am Boden liegen sah. Spontan wollte sie ihn hochreißen, doch meine Mutter rief: »Halt! Ich will erst die Scherben wegkehren, damit du ihn und dich nicht verletzt.«

Wenig später trug Liesl ihren Sohn hinauf in die Küche und legte ihn auf den Tisch. Sie rüttelte Richard immer wieder, gab ihm leichte Watschn auf die Wangen und beschwor ihn wieder und wieder: »Richi, mein Liebling, wach doch auf!«

Endlich vernahmen wir das erlösende Tatütata. Zwei Sanitäter hoben den immer noch Bewusstlosen in den Sanka, seine Mutter stieg dazu, schon brauste der Wagen mit Blaulicht und grell tönendem Martinshorn davon. Im Spital diagnostizierte man eine massive Alkoholvergiftung und leitete die notwendigen Maßnahmen ein.

Nach einigen Tagen war der Bub schon wieder quietschvergnügt, und seine sehr erleichterte Mutter konnte ihn heimholen. Zu ihrer großen Beruhigung versicherte man ihr, er werde keine bleibenden Schäden davontragen.

Normalerweise kam bei uns sowohl bei kleineren als auch bei größeren Vergehen der Kochlöffel zum Einsatz, in diesem Fall sah man aber von einer Bestrafung für uns beide ab. Mich hielt man wohl noch für zu jung, um für die Tat verantwortlich gewesen zu sein. Mit Recht nahm man an, dass Richard mit seinen fünf Jahren der Rädelsführer gewesen war. Doch mit seiner Alkoholvergiftung schien er gestraft genug. Die Eltern zogen die Konsequenz aus dem Geschehenen, indem sie den bewussten Kellerraum fortan unter Verschluss hielten – schließlich gab es noch weitere kleine Kinder in der Familie, die sich zu diesem Zeitpunkt aber nicht im Haus befunden hatten.

Ich, im Februar 1954 geboren, war zu der Zeit ziemlich genau dreieinhalb Jahre alt. Noch verstand ich nicht, was da eigentlich geschehen war. Darüber klärte man mich erst eine ganze Weile später auf.

Nun muss ich einige Jahrzehnte zurückgehen. Der Großvater meines Vaters war so weitblickend gewesen, eines seiner Grundstücke mit Obstbäumen zu bepflanzen. Deshalb fielen bei uns im Herbst so viele Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Marillen an, dass wir sie gar nicht alle verzehren konnten. Das hatte meinen Vater auf die Idee gebracht, sein bescheidenes Einkommen aus der Landwirtschaft aufzubessern und fortan eine Schnapsbrennerei zu betreiben. Die Konzession dazu hatte er bereits vor Jahren erhalten.

So verwandelte er die meisten unserer Früchte in Obstler, für den er genügend zahlende Abnehmer fand. Auch Nachbarn und Bekannte ließen ihr überschüssiges Obst beim Papa brennen, wodurch er zusätzliche kleine Einnahmen erzielte. Die Zeit des Brennens begann Anfang September, wenn das erste Obst anfiel, und erstreckte sich bis nach Weihnachten. Nach Beendigung des eigentlichen Brennvorgangs befand sich immer noch ein wenig Flüssigkeit in der Destille, wie der Vater den geheimnisvollen Apparat, der so golden glänzte, bezeichnete. Dieser Rest war der sogenannte Nachlauf. Dessen Alkoholgehalt fiel noch hoch genug aus, um bei einem Fünfjährigen eine verheerende Wirkung auszulösen.

Da der Nachlauf nicht so wohlschmeckend und hochprozentig war wie der eigentliche Schnaps, ließ er sich nicht verkaufen. Trotzdem wurde er abgefüllt und aufbewahrt. Man verwendete ihn gern zum Einreiben, wenn sich bei Mensch und Tier die verschiedensten Wehwehchen zeigten.

An all das, was sich vor diesem Tag ereignet hatte, habe ich keine Erinnerung. Erst nach dem erschütternden Erlebnis im Keller begann ich, meine Umwelt wahrzunehmen. So habe ich noch vor Augen, dass meine Mama Wally meist in der Küche stand und in Haus und Stall für Ordnung sorgte. Auch begriff ich, dass Friedrich, der Papa, dafür zuständig war, im wahrsten Sinne des Wortes unser tägliches Brot herbeizuschaffen. Denn er säte und erntete das Getreide, brachte die Säcke zur Mühle und holte das Mehl wieder ab. Unser Bauernhof befand sich in Österreich, in einem Seitental des Inn. Das Anwesen hatte mein Papa von seinem Vater, meinem 1946 verstorbenen Opa Fritz geerbt, und dieser hatte es von seinem Vater übernommen. Anna, meine Großmutter väterlicherseits, war gestorben, als ich gerade ein mal ein Jahr alt war.

Martin, mein großer Bruder, drei Jahre älter als ich, hatte sich während der Zeit, als das Alkoholunglück geschah, im Nachbarort bei seinen Großeltern mütterlicherseits aufgehalten. Meinen kleinen Bruder Fritz, zwei Jahre jünger als ich, hatte meine Mutter für die Zeit der Ernte bei ihren Eltern, die etwa fünfzig Kilometer von uns entfernt wohnten, für einige Tage in Obhut gegeben, um ungebundener beim Einbringen des Getreides helfen zu können. Mit auf dem Hof lebte noch die erwähnte Tante Liesl, eine Schwester meines Vaters, mit ihrem Buben Richard. Sie packte im Haushalt und in der Landwirtschaft ordentlich mit an.

Wer der Vater ihres Sohnes war und warum sie diesen nicht geheiratet hatte, habe ich nie erfahren. Eines Tages hieß es nur: »Tante Liesl heiratet. Sie hat einen tüchtigen Bauern gefunden, der ihr und Richard auf seinem Hof ein Zuhause bietet.«

Dem Richard weinte ich keine Träne nach, denn mir blieben als Spielkameraden noch meine beiden lebhaften Brüder.

Kurz bevor ich eingeschult wurde, brachte meine Mutter mich und Fritz per Bus zu ihrer Mutter, der Burgi. Deren Mann, unser Großvater Korbinian, war bereits 1939 gestorben. Unterwegs versicherte uns Mama, dass wir bei der Oma ganz lange bleiben dürften.

Großmutter verwöhnte mich nicht nur, sie verstand es auch, in einer Weise auf mich einzugehen, die ich bei meiner Mutter vermisste. Vermutlich verstand ich mich deshalb so gut mit dieser Oma, weil ich aus dem gleichen Holz geschnitzt war wie sie. Noch heute frage ich mich dann und wann, wie wohl meine Oma in diesem oder jenem Fall entscheiden würde.

Die Zeit im Haus der Großmama verging viel zu schnell. Völlig unerwartet stand mein Vater vor der Tür, um meinen Bruder und mich heimzuholen. »Warum ist die Mama nicht gekommen?«, wollte ich wissen.

»Die hat keine Zeit«, antwortete Papa verschmitzt lächelnd. »Aber sie wartet daheim mit einer Überraschung für euch.«

Da ließen wir uns nicht weiter bitten, Überraschungen liebten wir sehr. Die Oma konnte unsere Sachen gar nicht schnell genug zusammensuchen, und wir zappelten voller Ungeduld, sodass sie Mühe hatte, uns in unsere Jacken zu helfen.

Die Busfahrt genossen wir beiden Kleinen sehr. Zu Hause kam dann die große Enttäuschung. Unter einer Überraschung hatten wir uns Gott weiß was vorgestellt. Aber uns erwartete ein kleines quäkendes Etwas in der alten Wiege, das die Eltern uns als unser Schwesterchen Marita vorstellten.

»Jetzt hast du eine lebendige Puppe«, meinte meine Mutter hinzufügen zu müssen, um meine Begeisterung anzufachen.

Bisher hatte ich mir nicht viel aus Puppen gemacht. Darüber war sie eigentlich nie sonderlich verwundert gewesen, denn die aus ihrer Kindheit stammende Stoffpuppe wirkte schon ziemlich mitgenommen, und die von Tante Liesl geerbte Puppe sah nicht minder zerzaust aus. Zum letzten Weihnachtsfest hatte man versucht, mich mit einer brandneuen Puppe aus Zelluloid, mit Schlafaugen und echtem blonden Haar, zu beglücken. Aber auch dieses Prachtstück ließ ich – sehr zur Enttäuschung meiner Eltern – achtlos in der Ecke liegen. Nun also eine lebendige Puppe, aber auch diese interessierte mich herzlich wenig. Darüber zeigte sich meine Mutter sehr enttäuscht, hatte sie doch erwartet, in mir eine begeisterte Kindsmagd zu finden. Dennoch blieb es mir nicht erspart, mich hin und wieder als solche zu betätigen. Mein Interesse galt jedoch zunächst mehr dem alten Fahrrad meines Vaters. Häufig half ich ihm, daran herumzuschrauben – und das mit einem Geschick, dass er nur so staunte.

Da mein Vater sich genötigt gesehen hatte, für seinen alkoholisierten Neffen Hilfe herbeizurufen, war ihm sein Fahrrad deutlich zu langsam gewesen. Damit er in Zukunft schneller Hilfe herbeiholen könne, hatte er seitdem eifrig jeden erübrigten Schilling beiseitegelegt. Als er genug Geld beisammenhatte, kaufte er sich ein Moped, ein gebrauchtes, versteht sich. Für ein neues hätte er viele weitere Jahre sparen müssen. An Vaters Neuerwerbung gab es zu meiner Freude auch immer wieder etwas zu schrauben und zu basteln.

Er ließ sich von mir aber nicht nur beim Reparieren seiner Zweiräder helfen, sondern er brachte mir auch schon sehr früh bei, damit zu fahren. Da eine Stange zwischen Lenker und Sattel seines Herrenrades saß, erwies sich das Fahren als gar nicht so einfach. Doch ich war gelenkig genug, mein rechtes Bein unter der Stange durchzuschieben, um das rechte Pedal zu erreichen. So eierte ich durch die Gegend und hatte einen Heidenspaß dabei. Auch das Mopedfahren brachte Papa mir schon bei, lange bevor ich mit sechzehn den entsprechenden Führerschein machen konnte. Uns war klar, dass ich mit diesem Fahrzeug nur auf Feldwegen herumdüsen durfte. Hätte man mich damit auf der Landstraße erwischt, wäre das meinen Vater teuer zu stehen gekommen.

Als sich mein Papa Ende der Sechzigerjahre seinen ersten Schlepper, einen Traktor, zulegte – einen gebrauchten roten Steyrer –, kannte meine Freude keine Grenzen. Am Steyrer gab es ebenfalls viel zu reparieren, und mit diesem erlaubte er mir, schon bald zu fahren. Obwohl ich damit nur auf den Feldern meine Bahnen ziehen durfte, machte mir auch das riesigen Spaß, und es freute mich, dass ich dadurch meinem Vater so einiges an Feldarbeit abnehmen konnte.

Doch ich bin meiner Zeit vorausgeeilt. Zunächst gilt es, noch mehr aus meiner Familiengeschichte zu berichten. Dass mein großer Bruder Martin eigentlich mein Halbbruder war, erfuhr ich erst, als ich bereits zur Schule ging. Seine Mutter war die erste Frau meines Vaters gewesen. Papa hatte Wally, eine Bauerntochter aus einem Nachbardorf, 1949 beim Maitanz zum ersten Mal gesehen. Bei beiden hatte es auf den ersten Blick gefunkt. Da sie beide schon nicht mehr die Jüngsten waren, schoben sie die Heirat nicht allzu lange hinaus. Schon bald nach der Hochzeit erwartete die junge Bäuerin ein Kind, da schien ihr Glück vollkommen.

Obwohl Hausgeburten in unserer Region damals noch üblich waren, wollte das junge Paar kein Risiko eingehen. Friedrich scheute weder Kosten noch Mühen und ließ seine Frau, sobald die Wehen einsetzten, per Taxi zum nächstgelegenen Spital bringen. Obwohl Wally mit ihren einunddreißig Jahren als »alte Erstgebärende« galt, verlief die Entbindung ohne Komplikationen, und ihr Mann war glücklich, nach einigen aufregenden Stunden einen strammen Stammhalter im Arm zu halten.

Das Krankenhaus lag ein gutes Stück von seinem Wohnort entfernt, dennoch machte sich der junge Vater jeden Tag die Mühe, mit dem Radl dorthin zu strampeln, so sehr erfreute er sich am Anblick seines Sohnes. Da der Bub im März geboren war, konnte Papa sich das erlauben, denn auf den Feldern gab es noch nicht allzu viel zu tun.

Die Wöchnerinnenstation befand sich im ersten Stock des kleinen Spitals. Vaters erster Gang führte ihn jedes Mal zum Säuglingszimmer, damit er seinen Buben sehen konnte, den ihm eine Schwester hinter der Glasscheibe hochhielt. Anschließend besuchte er seine geliebte Frau. Nach einigen Tagen machte sie einen etwas apathischen Eindruck. Auf seine Frage hin erklärte sie, dass sie Fieber habe.

»Ach, das ist gewiss nichts Schlimmes«, bemühte er sich, sie zu beruhigen. »Das wird bald vorübergehen. Kein Grund, die Flügel hängen zu lassen.«

»Ja«, entgegnete sie traurig, »aber man bringt mir den Buben nicht mehr zum Stillen. Das sei zu gefährlich für ihn, behaupten sie.«

»Ja, um Gottes willen! Da wird er ja verhungern!«

Trotz ihres schlechten Befindens musste sie lächeln. »Nein, nein, mach dir deswegen keine Sorgen. Sie füttern ihn jetzt mit der Flasche, mit aufgelöstem Milchpulver.«

»Dann ist ja alles in Ordnung«, kam es erleichtert von ihrem Ehemann.

Nach weiteren Tagen, Friedrich hatte sich an der Glasscheibe davon überzeugen können, dass sein Sohn einen satten und zufriedenen Eindruck machte, klagte die Wöchnerin über Druckschmerzen im Unterleib und über eine unnormal starke Blutung. »Hast du das dem Arzt gesagt?«, wollte der Bauer wissen.

»Selbstverständlich. Der war es ja, der meinte, die Blutung sei ungewöhnlich stark.«

Das Ganze gefiel Friedrich nicht, aber er fand die richtigen Worte, um seine Frau erneut zu beruhigen: »Hier im Spital bist du in den richtigen Händen. Die Ärzte und Schwestern werden gewiss alles tun, um dir zu helfen.«

Sie nickte matt.

Am neunten Tag nach der Entbindung, an dem Tag also, an dem in damaliger Zeit eine Wöchnerin aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war sie in einem dermaßen schlechten Zustand, dass ihr Ehemann gar nicht daran denken konnte, sie abzuholen. Sie sah kreidebleich aus, wirkte abgemagert und war kaum ansprechbar. Von einer Krankenschwester erfuhr Friedrich, dass ihr seit dem Vorabend übel war und sie immer wieder erbrochen hatte. Wally wälzte sich unruhig hin und her, ihre Stirn glühte und sie atmete auffallend schnell. Doch ihr Zustand besserte sich auch in der nächsten Zeit nicht, stattdessen kam es dem Ehemann so vor, dass es ihr sogar schlechter ging.

Nach wenigen Tagen fing man Friedrich zur Besuchszeit auf dem Gang ab und führte ihn ins Stationszimmer, wo ihm der Oberarzt eröffnete, Wally sei vor wenigen Minuten einem Kreislaufschock erlegen. Glücklicherweise saß der junge Vater, er wäre sonst umgekippt. Der erwachsene Mann, ein Bauer von kräftiger Statur, der aussah, als könne ihn so leicht nichts umhauen, sackte in sich zusammen, brach in Tränen aus und heulte wie ein kleines Kind.

Der Arzt war einfühlsam genug, eine schickliche Zeit zu warten, bis er sein Beileid aussprach und ihm anbot, von der Verstorbenen auf deren Zimmer Abschied zu nehmen.

Als Friedrich das Krankenzimmer seiner Frau betrat, hätte er es beinahe wieder rückwärts verlassen. Die Person, die er da im Bett vorfand, hatte mit der Frau, die er geliebt hatte, mit der Mutter seines Sohnes, nicht mehr die geringste Ähnlichkeit. Doch die Schwester, welche sich gerade an deren Nachtkastl zu schaffen machte, drückte ihm mitleidsvoll die Hand und erklärte ihm, wenn er noch einen Moment warten wolle, könne sie ihm gleich die persönliche Habe seiner Frau mitgeben.

Wieder zurück im Stationszimmer, wollte der junge Witwer vom Oberarzt wissen, woran seine Frau eigentlich gestorben sei.

»An einem Kreislaufschock, das habe ich Ihnen doch bereits mitgeteilt.«

»Ja, das haben Sie. Aber ein Kreislaufschock kommt nicht von alleine. Der muss doch eine Ursache haben.«

Nun sah sich der Mediziner genötigt, Farbe zu bekennen: »Ihre Frau ist am Kindbettfieber gestorben.«

»Am Kindbettfieber?« Heftig und vorwurfsvoll kam dieses Wort aus dem Mund des Bauern. »Ich dachte, diese Krankheit sei seit fünfzig Jahren ausgerottet!«

»Leider nicht. Bedauerlicherweise flammt sie immer wieder mal auf.«

»Jetzt habe ich meine Frau zur Entbindung extra ins Spital gebracht, um zu verhindern, dass sie am Kindbettfieber erkrankt, und nun ist hier genau das eingetreten!«

»Ja, das tut mir für sie leid.«

»Das hilft ihr jetzt auch nicht mehr. Irgendetwas muss falsch gelaufen sein. Seit der Wiener Arzt Semmelweis im vorigen Jahrhundert die Ursache für diese Krankheit entdeckt hat und allenthalben Hygiene predigte, dürfte so etwas doch nicht mehr vorkommen!«, machte der Witwer seinem Herzen Luft.

»Ja, Sie haben recht. Wir stehen selbst vor einem Rätsel. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand.«

»Bestimmt nicht alles«, entgegnete der aufgebrachte Bauer. »An irgendeiner Stelle muss unsteril gearbeitet worden sein.«

Hilflos zuckte der Mann im weißen Kittel die Schultern. »Wieso wissen Sie eigentlich so gut Bescheid über diese Krankheit?«

»Meine Mutter hat mir davon erzählt. Für eine Bauersfrau ist sie erstaunlich belesen und interessiert an allem, was mit Medizin zu tun hat.«

Dazu gab der Arzt keinen Kommentar. Er zeigte sich offensichtlich erleichtert, als der Witwer das Thema wechselte. Dessen Frage, wie es nun mit dem Neugeborenen weiterginge, beantwortete der Doktor ausweichend: »Säuglingspflege fällt nicht in mein Gebiet. Ich werde Ihnen die Schwester vom Kinderzimmer schicken.« Weg war er und ward nicht mehr gesehen.

Die Säuglingsschwester erklärte sich bereit, den kleinen Martin unentgeltlich so lange im Spital zu behalten, bis eine Lösung für ihn gefunden sei.

Dass mein Vater seiner damals schon einundsiebzig Jahre alten und schon ziemlich gebrechlichen Mutter keine Säuglingspflege mehr zumuten konnte, war ihm klar. Er musste froh sein, dass sie noch kochte und den Haushalt einigermaßen aufrechterhielt.

Für den leidgeprüften Mann wurde es kein leichter Gang, seinen Schwiegereltern die Nachricht vom Tod ihrer Tochter zu überbringen. Wie erhofft, zeigten sich diese spontan bereit, den Enkel zu sich zu nehmen. Mit ihren zweiundsechzig Jahren fühlte sich Walburga durchaus in der Lage, die Rolle einer Pflegemutter zu übernehmen, bis Friedrich wieder eine Frau fand. Denn dass er bald wieder heiraten musste, stand außer Frage. Auf einen Bauernhof, mochte dieser noch so klein sein, gehörte eine Bäuerin. Und eine Mutter für sein Kind auch, der Bub sollte schließlich in seinem Vaterhaus aufwachsen.

Nach der Beisetzung, an der viele Bewohner aus Friedrichs Dorf und auch viele aus der Gemeinde der Verstorbenen teilgenommen hatten, saßen die Verwandten noch beim Mahl zusammen. Natürlich beschäftigte alle das Thema, dass die junge Mutter an einer Krankheit hatte sterben müssen, die man damals längst besiegt glaubte. Von mehreren Seiten gab man dem Witwer den Rat, er solle gerichtlich dagegen vorgehen. Er müsse die Ärzte, die Schwestern, die Hebamme, ja, das ganze Krankenhaus verklagen.

In aller Ruhe hörte sich der gepeinigte Mann die Vorschläge an, bevor er dazu seinen Kommentar gab: »Um gegen die Anwälte anzugehen, die sich das Spital leisten kann, fehlt mir das Geld. Und selbst wenn ich den Prozess gewinnen sollte, was bringt mir das? Davon wird meine Frau auch nicht wieder lebendig.«

Doch einige der Trauergäste ließen nicht locker: »Man muss ein Exempel statuieren! Man sollte schon deshalb gegen das Spital prozessieren, damit es nicht zu ähnlichen Vorfällen kommt!«

Doch der junge Witwer entgegnete in seiner bedächtigen Art: »Meiner Meinung nach ist das nicht nötig. Durch den Tod meiner Frau wurde die Klinik dermaßen aufgerüttelt, dass man in Zukunft die hygienischen Vorschriften gewiss genauestens beachtet, damit es nicht zu weiteren Todesfällen dieser Art kommt.«

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?

Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Von Roswitha Gruber bereits erschienen

Sommererde

eISBN 978-3-475-54793-5 (epub)

Die vierzehnjährige Maria, Tochter eines armen Bergbauern, muss nach dem Tod der Mutter ihre 12 Geschwister aufziehen. Später wird sie Lehrerin, muss jedoch ihren Beruf aufgeben, als sie ihre große Liebe Josef heiratet. Um das Überleben der bald siebenköpfigen Familie zu sichern, sehen sich die Eltern schließlich dazu gezwungen, ihre zehnjährigen Zwillingstöchter als Mägde in Dienst zu schicken. Die beiden Mädchen Hanni und Berta müssen allerlei erdulden und viele Schwierigkeiten überwinden, bevor sie endlich ihre eigenen Wege gehen dürfen.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com