16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

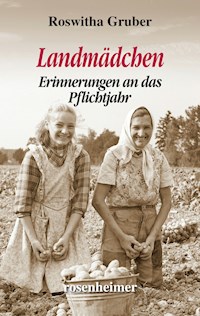

Ab 1938 mussten Mädchen auf dem Land das sogenannte "Pflichtjahr" ableisten. Die Autorin hat in diesem Buch bewegende Geschichten gesammelt. Die Mädchen sollten in der Landwirtschaft helfen oder die Kinderbetreuung übernehmen. Trotz unterbrochener oder fehlender Ausbildung, Krankheit und Kummer gelang es fast allen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie schlossen Freundschaften, die ein Leben lang überdauerten, hielten allen Widrigkeiten stand und fanden gelegentlich sogar die Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2017

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelbild: © Bundesarchiv, Bild 194-2995-37 / Fotograf: Hans Lachmann

Lektorat und Bearbeitung: Christine Weber, Dresden

Worum geht es im Buch?

Roswitha Gruber

Landmädchen – Erinnerungen an das Pflichtjahr

Ab 1938 mussten Mädchen auf dem Land das sogenannte »Pflichtjahr« ableisten. Die Autorin hat in diesem Buch bewegende Geschichten gesammelt. Die Mädchen sollten in der Landwirtschaft helfen oder die Kinderbetreuung übernehmen. Trotz unterbrochener oder fehlender Ausbildung, Krankheit und Kummer gelang es fast allen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie schlossen Freundschaften, die ein Leben lang überdauerten, hielten allen Widrigkeiten stand und fanden gelegentlich sogar die Liebe.

Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Inhalt

Vorwort

Ein Jahr lang Prinzessin

Die »Försterliesel«

»Der gestiefelte Kater«

Ein Bubenstreich mit Folgen

Einmal geschenkt bleibt geschenkt

Die kleine Hilfslehrerin

Aufklärung im Schweinestall

Ausgebombt

Das Mädchen mit der Ziehharmonika

Eine Bergmannstochter

Das Milchmädchen

Alle meine Pflichtjahrmädchen

Vorwort

Kaum dass mein erstes Buch über Großmütter erschienen war, erhielt ich einen Brief von einer älteren Dame, die sich sehr begeistert darüber äußerte. Aber nicht nur das, es lag auch ein handgeschriebenes Manuskript bei mit der Überschrift »Mädchen im Pflichtjahr« und der Anmerkung: »Darüber sollten Sie mal schreiben.«

Das Wort »Pflichtjahr« war mir nicht neu. Bereits in meiner frühen Kindheit hatte ich es aufgeschnappt. Meiner Mutter war nämlich 1943, kurz nach der Geburt ihres vierten Kindes, ein Pflichtjahrmädchen zugeteilt worden. Genaueres darüber wusste ich jedoch nicht. Nachdem ich die interessante Geschichte über das Pflichtjahr der oben erwähnten Frau gelesen hatte, war ich neugierig geworden und machte mich im Internet schlau.

Das »Pflichtjahr für Mädchen« war 1938 durch den damaligen Ministerpräsidenten Hermann Göring eingeführt worden. Am 15. Februar hatte er eine entsprechende Anordnung erlassen. Demnach waren alle weiblichen Personen zwischen dreizehn und fünfundzwanzig Jahren verpflichtet, ein Jahr lang in der Landwirtschaft oder in einem kinderreichen Haushalt zu arbeiten.

Anfangs wurden auch junge Männer, die gerade der Schule entwachsen waren, auf Bauernhöfe geschickt, um ein Pflichtjahr abzuleisten. Bald schon aber besann man sich, dass diese dem Staat nützlicher sein könnten, wenn man ihnen gleich eine militärische Ausbildung angedeihen lasse. Also blieb es bei dem Pflichtjahr für Mädchen.

Die offizielle Version lautete, dass die Mädchen und Frauen dadurch auf ihre künftige Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden sollten. In Wirklichkeit war ihr Einsatz vonnöten, um die fehlende Arbeitskraft der Männer zu ersetzen, die bald als Soldaten in den Krieg geschickt würden. Ausgenommen waren Frauen mit Kindern und solche, die ohnedies in den Bereichen Haus- oder Landwirtschaft tätig waren. Damit man eine Kontrolle darüber hatte, dass sich auch keine vor dieser Aufgabe drückte, war jede weibliche Person verpflichtet, ein Arbeitsbuch zu führen. In diesem musste die Gastfamilie eintragen, dass das Pflichtjahr ordnungsgemäß abgeleistet worden war. Wer diesen Nachweis nicht erbringen konnte, durfte weder eine Lehre noch ein Studium beginnen.

Als größte Arbeitseinsatzmaßnahme des Nationalsozialismus gehörte das »Pflichtjahr« schon unmittelbar zur Kriegsvorbereitung. Die Mädchen erhielten als billige Arbeitskräfte einen »Lohn« zwischen drei und fünfzehn Reichsmark im Monat, je nach Gutdünken ihrer »Arbeitgeber«.

Bei ihrem Einsatz waren die Jüngsten gerade dreizehn oder vierzehn Jahre alt und mussten arbeiten wie Erwachsene, was viele von ihnen körperlich und psychisch überforderte. Sich zu beschweren – bei wem auch? – nützte in der Regel nichts.

»Wie wir von unseren Soldaten erwarten, dass sie sich nicht vor Aufgaben drücken und fürchten, so können wir von jedem anständigen Pflichtjahrmädel erwarten, dass es sich nicht vor der Arbeit drückt, die das Vaterland von ihm fordert«, war eine der Parolen des Dritten Reiches.

Etwa 300.000 Mädchen kamen jährlich zum Einsatz. Natürlich sollte das Pflichtjahr auf sie auch erzieherisch im nationalsozialistischen Sinne wirken, was letztlich jedoch nur sehr begrenzt der Fall war. Da die Mädels sehr verstreut untergebracht waren, schien es kaum möglich, sie in Lagergemeinschaften zusammenzuführen, um sie ideologisch zu beeinflussen.

Um das Bewusstsein, Dienst für Deutschland zu leisten, auch ohne Lagergemeinschaft in den Mädchen wachzuhalten, gab es sogenannte Pflichtjahrestreffen, welche der BDM, der »Bund Deutscher Mädel« organisierte.

Der Reichsarbeitsdienst, kurz RAD genannt, war bereits 1935 eingeführt worden. Paragraf 1 des Gesetzes, das am 26. Juni 1935 erlassen wurde, lautete: »Alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts sind verpflichtet, ihrem Volk im Reichsarbeitsdienst zu dienen.«

Für die weiblichen Personen hatte der RAD bereits ähnliche Ziele verfolgt wie im »Pflichtjahr«. Die sogenannten »Arbeitsmaiden« waren ebenfalls als Hilfe für Frauen und Mütter im Hause, im Stall und auf dem Feld eingesetzt. Nach dem »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich galt das Pflichtjahr auch für die dortigen Mädchen.

Ein weiterer Nebeneffekt, den man sich vom Pflichtjahr erhoffte, bestand darin, dass die Mädchen durch ihre Tätigkeit in den Haushalten dazu angeregt würden, bald selbst zu heiraten und fleißig Kinder zu kriegen, damit man möglichst viel »erbgesunden« Nachwuchs bekam – zum Ausgleich für die Verluste auf dem Schlachtfeld und den kriegsbedingten Geburtenrückgang. Doch diese Rechnung der Nationalsozialisten ging nicht auf. Viele der Mädchen setzten nach Ablauf ihres Pflichtjahres die vorher begonnene Ausbildung fort oder begannen wie vorher geplant eine solche.

Nun hatte ich nicht nur meine schöne Geschichte, ich wusste auch über das Pflichtjahr im Allgemeinen Bescheid. Aber was sollte ich damit anfangen? Vorerst verstaute ich sie also in der Schublade. Im Laufe der nächsten Jahre spielte mir das Schicksal weitere Pflichtjahrgeschichten in die Hand. Manche erreichten mich per Telefon, andere per E-Mail, durch Briefe oder wurden mir in persönlichen Begegnungen erzählt. Inzwischen hatte ich so viele beisammen, dass ich ein ganzes Buch daraus machen konnte.

Beim Lesen dieser Geschichten wünsche ich Ihnen ebenso viel Freude, wie ich sie beim Schreiben und Recherchieren erfahren habe.

Roswitha Gruber

Ein Jahr lang Prinzessin

Erna, Jahrgang 1925, aus Schwientochlowitz/Oberschlesien, Pflichtjahr 1940/41

Als meine Eltern 1923 heirateten, gehörte Oberschlesien noch zu Deutschland; zwei Jahre später, als ich geboren wurde, zählte es bereits zu Polen. Darüber waren meine Eltern nicht sehr glücklich, bedeutete es doch, dass wir Kinder – 1927 war meine Schwester Christa geboren worden – die polnische Schule besuchen mussten und nur noch heimlich Deutsch reden durften.

Nach achtjähriger Schulzeit wurde ich im Juni 1939 aus der Volksschule entlassen. Ab September sollte ich dann eine höhere Schule besuchen, aber dazu kam es nicht mehr. Hitler war mit seinem Regiment am ersten September in Polen einmarschiert, womit der Zweite Weltkrieg seinen Anfang nahm. Dass es zum Krieg kommen würde, hatten wir längst vermutet.

Mein Papa hörte damals immer wieder heimlich den verbotenen deutschen Sender ab und unterhielt sich mit der Mama über die dort erfahrenen Neuigkeiten. So bekam ich einmal mit, wie er der Mama zuflüsterte: »Wenn es wirklich Krieg gibt, wird Oberschlesien wieder deutsch.«

Meiner Mutter sah ich an, dass sie sich darüber freute. Sie flüsterte zurück: »Das wäre gut, dann könnten die Kinder endlich in die deutsche Schule gehen, und wir brauchten nicht mehr heimlich Deutsch zu sprechen.«

Mit diesem Wissen im Hinterkopf bedeutete der Kriegsausbruch für mich kein Unglück. Im Gegenteil, ich dachte, nun würde alles besser werden. Ich ließ jedoch die Tatsache außer Acht, dass nach Beginn des Krieges erst mal alles drunter und drüber gehen und dass an den Besuch einer weiterführenden Schule nicht zu denken sein würde. Damit ich meine Zeit nicht nutzlos zu Hause vertrödelte, schickte meine Mutter mich zum nahe gelegenen Kloster, wo ich bei Ordensschwestern nähen lernte.

Im Juni des folgenden Jahres flatterte uns ein amtliches Schreiben ins Haus. Diesem war zu entnehmen, dass ab sofort alle Jugendlichen zwischen vierzehn und fünfundzwanzig Jahren ein Pflichtjahr absolvieren müssten. Da ich auch davon betroffen war, hieß es, ich solle mich zur angegebenen Zeit auf dem Bahnhof in Morgenrot einfinden. Von dort werde uns der Zug an unsere Zielorte bringen.

Warum nach Morgenrot?, fragten wir uns. Wir wohnten doch in Schwientochlowitz, das etwa fünfzehn Kilometer von Kattowitz entfernt lag und einen eigenen Bahnhof hatte. Morgenrot war etwa zwei Kilometer von unserem Dorf entfernt.

Meine Eltern reagierten bestürzt darauf, dass sie ihre Tochter schon so bald auf eine ungewisse, womöglich lange Reise gehen lassen mussten. Mich selbst beherrschten widersprüchliche Gefühle, die zwischen Ängstlichkeit und Neugier schwankten. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich ja noch nie von zu Hause weg gewesen. Was würde da wohl auf mich zukommen?

Am 30. Juli 1940, an einem strahlenden Dienstagmorgen, war es dann so weit. Mein Vater, der als Bergmann unter Tage arbeitete, hatte sich eigens für diesen Tag freigenommen, um seiner Ältesten den Koffer zum Bahnhof zu tragen. Ich erinnere mich noch so gut daran, als sei es gestern gewesen. Meine Mutter und meine Schwester begleiteten mich ebenfalls. Nun wurde uns klar, warum man für die Abreise den Bahnhof in Morgenrot gewählt hatte. Dort gab es kein Bahnhofsgebäude, sondern nur eine Haltestelle im Freien, wo wesentlich mehr Leute Platz fanden. Auf dem Platz in Morgenrot herrschte ein solches Gewimmel von Menschen jeden Alters, dass kaum ein Durchkommen war.

Erst allmählich konnte ich ausmachen, dass außer mir viele andere Mädchen und Jungen, die gleichfalls ihren »Gestellungsbefehl« bekommen hatten, zum Zug strebten. Hunderte mussten von allen umliegenden Orten »zusammengetrieben« worden sein. Da die meisten sich ebenfalls in Begleitung von Eltern, Geschwistern oder gar Großeltern befanden, gab es ein mächtiges Geschubse und Gedrängel.

Einige der Jugendlichen wirkten aufgeregt und klammerten sich ängstlich an ihre Eltern, andere weinten sogar. Selbst Jungs sah ich, die sich verstohlen die Tränen wegwischten. Es herrschte ein unheimliches Geschnatter. Deutsche, aber überwiegend polnische Wortfetzen drangen an mein Ohr, meist sogar im Dialekt. Kein Wunder, denn wir alle hatten polnische Schulen besucht, wo nur Polnisch gesprochen werden durfte. Das genügte vielen Schlesiern – sie bemühten sich nicht, zusätzlich Deutsch zu lernen, zumal das vor Kriegsbeginn streng verboten war. Meine Eltern hatten trotzdem zu Hause immer in der Heimatsprache mit uns geredet, daher konnte ich es ziemlich gut.

Mit lautem Quietschen lief der Zug ein, ein unvorstellbar langer. Dann ging das Schieben und Drängeln erst richtig los. Für eine Umarmung oder einen Händedruck blieb keine Zeit mehr, alles drängte in die Waggons. Die Eltern reichten das Gepäck hoch, schon stürmte jeder Jugendliche an ein offenes Fenster, um sich von dort aus von den Familienangehörigen verabschieden zu können. Trotz des allgemeinen Krachs verstand ich so die letzten Ermahnungen meiner Mutter: »Sei vorsichtig, pass auf! Lehn dich nicht aus dem Fenster! Schreib sofort, wenn du angekommen bist!«

Im nächsten Moment ruckte der Zug an. Ein letzter Händedruck, eine Kusshand, ein letztes Winken mit der Hand oder einem Taschentuch – und schon rollten wir davon, einer ungewissen Zukunft entgegen.

Erst jetzt verstauten wir das Gepäck, erst jetzt bemühten wir uns um einen Sitzplatz. Das Innere des Zuges war ganz einfach ausgestattet: die Bänke aus Holz, hart, nicht gepolstert. Jeweils vier saßen auf einer Bank, also acht Mädchen in unserem Abteil. Wir hatten Glück, wir kannten uns alle vom Sehen, alle stammten wir aus Schwientochlowitz.

Dennoch sprachen wir zunächst kein Wort miteinander. Jede war noch zu aufgewühlt, jede hing noch ihren Gedanken nach: Wohin geht die Reise? Was wird uns am Ziel erwarten?

Noch nie war ich von zu Hause weg gewesen, und nun sollte es irgendwohin, ins Ungewisse gehen. Ein ganzes Jahr lang würde ich fern von zu Hause verbringen müssen, fern von meinen Lieben daheim. Bei wildfremden Menschen sollte ich arbeiten. Was für Arbeiten würden wohl anfallen?

Von meinen Eltern liebevoll erzogen, war ich schüchtern und zurückhaltend und wurde deshalb oft »Mauerblümchen« genannt. Obwohl ich sehr ängstlich in meinem Abteil saß, war ich gespannt auf das, was kommen würde. Außer dem Rattern des Zuges und ab und zu einem Pfiff aus der Lokomotive hörte man lange Zeit nichts. Deshalb betrachtete ich die vorbeiziehende Landschaft: Bergwerke und Industrie, erkennbar an den Fördertürmen und hohen rauchenden Schornsteinen. Alle Häuser sahen grau aus, trotz der hell scheinenden Sonne. Selbst Bäume und Sträucher – alles grau vom Staub, die Luft sehr schwer und ungesund. Das war Oberschlesien.

Auf einmal fragte eine in unserem Abteil: »Was meint ihr, wie lange wir unterwegs sein werden?«

Durch diese Frage wandelte sich schlagartig die Stimmung, aus der trüben wurde eine heitere. Zunächst verrieten wir einander unsere Vornamen und wie alt wir waren. Es zeigte sich, dass ich mit meinen vierzehn Jahren die Jüngste war. Mir gegenüber saßen drei Schwestern: Lene, Dorothea und Magda. Daneben saß Lenes Freundin Adele. Neben mir plapperten Hilde, Ulla und Steffi. Die Mädchen waren zwischen 15 und 19 Jahren alt und damit älter als ich. Dann ging eine lebhafte Fragerei los, auf die es meist keine Antwort gab. Wir hatten weder eine Ahnung, wie lange die Fahrt dauern sollte, noch, ob es Zwischenstationen geben würde oder zu welchen Familien wir kommen sollten. Das Einzige, was wir vom Hörensagen wussten, war, dass wir auf Bauernhöfe verteilt werden sollten. Doch keine von uns hatte Erfahrung mit bäuerlichen Tätigkeiten, da wir alle in einem Industriegebiet aufgewachsen waren.

Auf einmal stand das Wort »Hunger« im Raum. Jede griff nach ihrem Täschchen mit der Verpflegung, die liebevoll von den Mamas eingepackt worden war. Bald kauten wir mit vollen Wangen an unseren belegten Broten, Äpfeln und Keksen.

Allmählich veränderte sich die Landschaft. Saftige grüne Wälder, saubere Dörfer mit weißen Häusern und Gärten voller Blumen zogen an uns vorüber. Kühe, Pferde und Ziegen grasten friedlich auf hügeligen Wiesen, zwischen denen sich silberne Bächlein hindurchschlängelten. Stundenlang waren wir schon unterwegs. Der Zug hielt immer nur dann, wenn die Lok Wasser brauchte.

Der Abend zog schon herauf, und wir konnten den Sonnenuntergang gleich mehrmals beobachten. Kaum war die Sonne hinter einem Hügel oder Wald verschwunden, tauchte sie auf dem nächsten flacheren Stück wieder auf. Das war sehr beeindruckend. Schließlich verschwand sie endgültig hinter einem hohen Berg, und die Wölkchen, die vorher am blauen Himmel weiß gewesen waren, färbten sich zartrosa, orange und hellgrau. In unserem Heimatort hatte ich ein solches Abendrot noch nie beobachten können, weil die Luft stets so staubhaltig war. Auch die Sterne erlebte ich hier ganz anders als daheim: Sie schienen zum Greifen nah und uns lustig zuzuzwinkern.

Mit der Zeit wurden wir müde, die Stimmen verebbten, und wir versuchten, im Sitzen auf den harten Bänken zu schlafen. Eine Qual! Die Nacht schien uns unendlich lang.

In der Frühe, als die Helligkeit ins Abteil fiel, taten uns alle Knochen weh. Zum Waschen gab es keine Gelegenheit, und an der Toilette herrschte verständlicherweise großer Andrang. Danach packte jede ihre übrig gebliebenen Vorräte aus und aß sie mit Heißhunger. Unaufhörlich holperte der Zug weiter, wir bekamen weder etwas zu essen noch zu trinken, und unsere Flaschen hatten wir längst geleert.

Draußen war es mittlerweile noch schöner geworden – für mich ein unbekanntes faszinierendes Bild. Vorbei ging es an hohen Bergen, dichten Wäldern, Steinbrüchen und Felsen. Dazwischen Schlösser und Burgen, Viadukte und Brücken. Wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. So etwas Schönes hatte von uns keine je gesehen! Wie war doch die Welt so schön, geradezu märchenhaft! Bei diesem Anblick war die unangenehme Nacht bald vergessen. Ja, für eine Weile verstummten sogar Hunger und Durst.

Der Zug ratterte unaufhörlich durch kleine und größere Ortschaften, hielt aber weiter nirgends an. So vergingen abermals viele Stunden, bis wir endlich am späten Nachmittag Wien erreichten. Die Überraschung stand uns ins Gesicht geschrieben, dass wir in der viel gepriesenen Stadt landeten. Vor lauter Freude stimmten wir das Lied an: »Wien, Wien, nur du allein sollst die Stadt meiner Träume sein.«

Aber was uns dann dort erwartete, kam uns vor wie ein böser Traum. Noch ehe die Türen geöffnet wurden, ruckte der Zug wieder an und zockelte zu einem Abstellgleis. Nun durften wir endlich aussteigen. Dort gab es natürlich keinen Bahnsteig. Das bedeutete, man musste mitsamt seinem Koffer ziemlich tief hinunterspringen. Gemeinsam mit Hunderten jungen Reisenden quollen wir aus dem Zug und stolperten über viele Schienen auf ein breites Tor zu, hinter dem wir lange Baracken erblickten.

Auf der ganzen Reise hatte sich niemand um uns gekümmert. Hier aber sahen wir endlich einige Personen auf uns zukommen, die uns anscheinend betreuen wollten. Noch bevor wir das Tor erreichten, teilten sie uns in zwei Gruppen auf: die Mädchen links, die Jungen rechts. Sehr gesittet in Zweierreihen durchschritten wir dann das Tor.

Kaum hatten es alle passiert, wurde es mit lautem Quietschen geschlossen. Erst danach erkannte ich, dass es sich bei den Personen, die uns Mädchen in Empfang genommen hatten, um weibliche Wesen handelte. Sie waren dermaßen in graue Anzüge verpackt – sogar Handschuhe trugen sie trotz der Sommerhitze –, dass nur das Gesicht herausschaute. Die erste von ihnen bedeutete uns, auf die zweite Baracke zuzugehen.

Als sie neben mir angelangt war, wagte ich trotz meiner anerzogenen Schüchternheit die Frage: »Warum tragt ihr diese Verkleidung?«

»Das geht dich eigentlich nichts an«, herrschte sie mich an. »Aber wenn du es genau wissen willst: Diese Schutzanzüge tragen wir, damit wir von euch keine Läuse bekommen. Ihr kommt doch aus der Ukraine und seid alle verlaust.«

Mein zaghafter Protest: »Das stimmt nicht. Wir kommen aus Schlesien und haben keine Läuse!« interessierte keine von ihnen.

Niemand war da, der uns in Schutz genommen oder nachgefragt hätte, ob wir hungrig oder durstig waren. Als erste »Amtshandlung« nahm man uns unsere Koffer ab. Auf die Frage einer Mitreisenden erhielten wir den Bescheid: »Die müssen zum Desinfizieren.« Sie wurden eine Leiter hochgetragen und auf den Dachboden geschubst.

Schon wurden wir aufgefordert, unsere Kleider abzulegen, und schließlich sogar die Unterwäsche. Alles müsse desinfiziert werden, hieß es. Nun standen wir da, nackt, wie uns der Herr erschaffen hatte, nur die Schuhe durften wir anbehalten. Wir schämten uns entsetzlich und versuchten, unsere Blöße mit den Händen zu bedecken. Der einzige Trost für uns Mädchen war, dass die Jungs weitab in einer anderen Baracke abgefertigt wurden.

Mittlerweile dunkelte es, aber noch immer fragte niemand, ob wir etwas essen oder trinken wollten. Stattdessen ging die Tortur weiter. Der Kopf jeder Einzelnen wurde mit einer abscheulich riechenden schwarzen Paste eingerieben, damit die nicht vorhandenen Läuse umkommen sollten. Nachdem das Zeug eine Weile eingewirkt hatte, wurden unsere Köpfe nacheinander in einen Eimer mit kaltem Wasser getunkt, weil man die schwarze Schmiere wieder ausspülen wollte. Obwohl es sehr viele Mädchen waren, die diese Prozedur über sich ergehen lassen mussten, wurde das Wasser nicht ein einziges Mal gewechselt.

Danach scheuchte man uns hinaus in den Hof, wo wir mit einem Schlauch kalt abgespritzt wurden. Zum Abtrocknen gab es nichts. Nachdem jede von uns diese Folter hatte über sich ergehen lassen, führten uns die Aufseherinnen in eine andere ebenerdige Baracke. Sie bestand aus einer riesigen Halle, über die sich in nicht allzu großer Höhe das Dach spannte. Hier standen viele Metallpritschen ohne jegliche Auflage, nur die eisernen Gestelle, auf denen wir die Nacht verbringen sollten: nass, wie wir waren, mit tropfenden Haaren und nichts anderem als unseren Schuhen als Kopfkissen.

Wir konnten das erst gar nicht glauben. Als wir merkten, dass uns keine andere Wahl blieb, waren wir so verzweifelt, dass wir nur noch weinten. Uns war kalt – trotz des Hochsommers –, wir hatten Durst, wir hatten Hunger.

Vermutlich erging es den anderen wie mir, ich konnte lange nicht einschlafen. Immer wieder schaute ich hinauf zum Dachfenster und sah die Lichtstrahlen der Scheinwerfer kreuz und quer über den Himmel huschen. Wahrscheinlich suchten die Lageraufseher nach feindlichen Flugzeugen.

Diese Nacht war mit Abstand schlimmer als die vorherige, die wir sitzend auf den harten Bänken im Zug verbracht hatten. Irgendwann übermannte mich doch die Müdigkeit, und ich fiel in Tiefschlaf. Gegen Morgen träumte ich von zu Hause und von meinem gemütlichen Bett. Doch als ich durch ein Geräusch geweckt wurde und die Augen aufschlug, holte mich die grausame Wirklichkeit wieder ein. Durch das Dachfenster fiel das Tageslicht in den furchtbaren Schlafsaal, an dessen Eingang zwei der vermummten Aufseherinnen standen wie die Erzengel, die den Zugang zum Paradies verwehren sollten.

Bei den beiden Frauen konnten wir später in der Baracke, in die wir nach unserer Ankunft geführt worden waren, unsere Kleider und Unterwäsche wieder abholen. Ob wirklich jede ihre eigene Wäsche zurückbekam, war nicht mehr feststellbar, weil die Sachen nun alle ähnlich aussahen. Die Oberbekleidung dagegen war etwas leichter zu identifizieren, trotzdem passte keine von uns mehr richtig hinein. Alle Stücke waren durch das Desinfizieren eingegangen. Obwohl wir in unserer Situation eigentlich keinen Grund dazu gehabt hätten, lachten wir alle plötzlich laut auf, als wir uns gegenseitig betrachteten. Wir sahen aber auch gar zu niedlich aus in unseren viel zu engen und zu kurzen Sachen!

Bald schon ging dieses Lachen aber in Heulen über, weil wir uns dessen bewusst wurden, dass unsere Kleidung auf Dauer verdorben war. Hinzu kam, dass unser Haar, das inzwischen zwar getrocknet war, fettig und zusammengeklebt in Strähnen von unseren Köpfen hing. Wir sahen also aus wie bessere Vogelscheuchen.

Unsere Koffer bekamen wir auch endlich wieder. Wie es schien, hatten sich die Leute im Lager nicht die Mühe gemacht, sie alle wieder die Leiter hinunterzutragen. Man musste sie einfach hinuntergeworfen haben, denn etliche Gepäckstücke hatten diese Behandlung nicht heil überstanden. Sie waren aufgeplatzt, und der Inhalt lag verstreut auf dem Boden herum. Weinend suchten deren Besitzerinnen ihr Zeug wieder zusammen. Die Koffer banden sie notdürftig mit einem Gürtel, einem Schal oder aneinandergeknoteten Strümpfen zusammen; vom Personal war nämlich niemand bereit, ihnen eine Schnur oder ein Seil zu geben.

Einige von uns hatten in ihrem Koffer noch etwas Essbares gehabt. Als wir uns hungrig draufstürzten, merkten wir, dass es durch das Desinfektionsmittel ungenießbar geworden war. Mit Tränen in den Augen warfen wir die Lebensmittel in die Mülltonne. Dann wurden wir erneut in den Hof geschickt, wo wir auch die Jungs wiedersahen und uns das Frühstück gereicht wurde: eine Scheibe trockenes Brot und ein Becher pechschwarzer, dickflüssiger und furchtbar süßer Kaffee. Nach dem ersten Schluck hatte ich genug, denn weiterzutrinken, hätte meinen Durst nur noch verschlimmert.

Dieses »fürstliche« Frühstück hätten wir im Stehen zu uns nehmen müssen, aber im Hof entdeckten wir ein Mäuerchen, Treppenstufen und dicke Steine, auf die wir uns setzten. Das Brot war so hart, dass man nicht davon abbeißen konnte. Da wir aber seit zwei Tagen nichts zu essen gehabt hatten und entsprechend ausgehungert waren, nagten wir wie Mäuse an den harten Kanten.

Währenddessen kamen wir auch dazu, die Jungs näher zu betrachten, die in ihren stark eingegangenen Sachen ebenfalls komisch aussahen. Bei jedem lugte zwischen den Socken und den »dreiviertellangen« Hosen ein bisschen Bein hervor. Einige der jungen Burschen wurden ungeduldig und wollten möglichst schnell von diesem ungastlichen Ort weg, aber das Tor war abgeschlossen. Lauthals schimpften sie herum.

Kurz darauf ließen sich einige Wärter auf dem Hof blicken, da bekamen die Jungs Angst und hielten den Mund.

Es erschien uns wie eine Ewigkeit, bis das breite schwere Tor endlich geöffnet wurde. Wie ein Schwarm aufgescheuchter Hornissen drängten wir ins Freie. Aber die Freiheit war trügerisch. Abermals mussten wir über die Gleise zu unserem Zug stolpern, der noch kein Stück wegbewegt worden war. Das Herunterspringen aus den Waggons am Vortag kam uns ziemlich einfach vor im Vergleich zu dem, was uns nun bevorstand. Wie sollten wir in die hohen Wagen wieder hineinkommen? Noch dazu mit dem schweren Gepäck in der Hand!

Schnell hatten wir eine Idee. Behände kletterten einige Jungs hinauf, und wir anderen reichten die Koffer nach oben. Zum Schluss streckten uns die oben Stehenden die Hände entgegen und zogen uns hinauf.

Kaum waren alle eingestiegen, ertönte der Befehl, wir müssten uns an die geöffneten Fenster stellen, lächeln und freundlich winken. Da entdeckten wir, dass von außen gefilmt wurde. Später würden die Kinobesucher in ganz Deutschland in der Wochenschau sehen, wie glücklich wir waren, wenn wir auch wie Vogelscheuchen aussahen.

Die Lok pfiff, der Zug wurde wieder aufs normale Gleis rangiert, und schon ging die Fahrt weiter. Wir, die am Tag zuvor noch gejubelt hatten, als der Zug in Wien einfuhr, waren froh, dass wir diese Stadt, in der man uns so übel mitgespielt hatte, wieder verlassen konnten.

Still betete ich zu meinem Schutzengel, dass er mich vor weiteren unangenehmen Erlebnissen bewahren möge. Wie einige andere versuchte ich, mein Aussehen etwas zu verbessern. Ich kramte meinen Kamm aus dem Koffer und bemühte mich, mein schulterlanges, sehr dichtes Haar zu kämmen. Das war mit dem »Klebstoff« darin gar nicht so einfach, und es hat auch nicht viel geholfen.

Plötzlich wurde es stockfinster in dem Abteil. Schlagartig verstummten wir alle und lauschten auf das Rattern des Zuges, welches durch die Tunnelwände verstärkt wurde. Diese Dunkelfahrt kam mir ziemlich lang vor. Als es wieder hell wurde, erblickte ich durchs Fenster etwas, das ich nie vergessen werde. Soeben hatten wir den Semmering passiert. Da die Strecke eine Kurve beschrieb, ragte nun hinter uns der große Pass auf. Welch herrlicher Anblick!

Die Landschaft wurde zusehends schöner: hohe Berge, dichte Wälder, schneebedeckte Gipfel, Schlösser, Burgen, kleine und größere Ortschaften, die sich wie Schutz suchend um die jeweilige Kirche scharten. Ab und zu erblickten wir eine kleine Bergkapelle und staunten über blumenübersäte Wiesen. Doch immer wieder wurde das farbenfrohe Bild durch einen Tunnel unterbrochen.

In einigen Ortschaften hielt der Zug auch an. Einige Leute stiegen ein, vermutlich Bauern, und dann ging es zu wie auf dem Viehmarkt: Sie wanderten von Abteil zu Abteil und begutachteten die Mädchen und Jungs, bevor sie sich einen oder zwei Jugendliche auswählten, die sie mit sich nahmen. Wir kamen bald dahinter, dass sie diese »Erwählten« mitnehmen wollten auf ihren Hof, damit sie dort ein Jahr arbeiteten.

Wir Zurückbleibenden wünschten ihnen dafür alles Gute und winkten ihnen zum Abschied nach. Immer mehr von unseren Mitreisenden verließen den Zug. Nur bei mir und sieben anderen Kameradinnen änderte sich nichts. Manch ein Mann steckte den Kopf ins Abteil, schüttelte ihn nur und zog weiter. Alle acht Mädchen in unserem Waggon blieben auf den Holzbänken sitzen. War das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

Mittlerweile war es Abend geworden, und seit dem »Frühstück« im Lager hatten wir weder etwas zu essen noch zu trinken bekommen. Letzteres hatte den Vorteil, dass man nicht so oft auf die Toilette musste, denn für jeden Waggon gab es jeweils nur eine, und diese sahen mittlerweile nicht mehr sehr appetitlich aus. Es war schon fast dunkel, als wir endlich Graz erreichten. Diesmal durften wir auf einem ganz normalen Bahnsteig aussteigen. Wir acht Mädchen und noch zwanzig verbliebene andere Jugendliche wurden mit einem Bus zu einer Jugendherberge gefahren. O weh, was wird uns dort erwarten?, fragten wir uns.

Wir waren völlig überrascht, als man uns in der Herberge freundlich aufnahm und uns Marmeladenbrote und Tee servierte. Anschließend konnten wir uns in einem sauberen Gruppenwaschraum waschen. Eine Wohltat! Schon führte man uns in einen Raum, in dem ordentliche Stockbetten mit Matratzen und Kissen, die mit rotweißen Bezügen versehen waren, standen. Das Personal der Jugendherberge gab sich äußerst nett und fürsorglich. Daher wagten wir es, ihnen zu erzählen, wie man uns in Wien behandelt hatte. Aufmerksam hörten sie zu und schüttelten erstaunt die Köpfe.

Nach zwei fast schlaflosen Nächten und zwei Tagen auf klapprigen Holzbänken fühlten wir uns hier wie im Paradies. Wir kuschelten uns in die bequemen Betten und schliefen tief und fest wie Babys, bis uns die Morgensonne weckte, als sie ihre Strahlen durchs Fenster warf. Ausgeschlafen und munter fanden wir uns im Aufenthaltsraum ein, wo auf sauberen Tischen bereits das Frühstück auf uns wartete: Brötchen, Margarine, Marmelade und Milchkaffee! Das hat vielleicht geschmeckt! Zufrieden, gut gelaunt und dankbar verabschiedeten wir uns von den freundlichen Frauen und hofften, dass dieser Tag weiterhin so angenehm verlaufen werde.

Die ganze Truppe wurde wieder per Bus zum Bahnhof gefahren. Erneut stiegen wir in den Zug. Nach anderthalbstündiger Fahrt landeten wir in Leibnitz, wo uns ein anderer Bus zum Arbeitsamt brachte. Eine kleine, vollschlanke Dame mit Namen Rollak empfing uns. Geduldig und neugierig warteten wir darauf, was mit uns geschehen werde.

Aufmerksam beobachtete ich ein Mädchen, das nicht viel älter zu sein schien als ich selbst und hier offensichtlich als Lehrling arbeitete. Sie war ausgesprochen hübsch mit ihren dunklen Augen und dem dunkelbraunen Haar, das sie sehr ordentlich zu einer Gretchenfrisur geflochten hatte. Wie ich bald vernahm, hieß sie Mimmerl. Zu einer weißen, am Halsausschnitt und an den Puffärmeln mit Spitzen besetzten Bluse trug sie ein geblümtes Dirndl mit einer unifarbenen blauen Schürze. Sie sah aus wie aus einem Modeheft entsprungen, im Vergleich zu ihr sahen wir anderen aus wie Schreckgespenster.

Mimmerl führte jeweils zwei von uns ins Büro zu Frau Rollak. Die beiden Schwestern Lene und Dorothea, die mir im Zug gegenüber gesessen hatten, kamen ganz glücklich heraus, sie waren beide zusammen einem Hof zugeteilt worden. Nun betraten deren fünfzehnjährige Schwester Magda und ich das Büro. Da wir uns mittlerweile angefreundet hatten und merkten, wie menschlich das hier zuging, wagten wir es, einen Wunsch zu äußern: »Haben Sie denn nicht eine Stelle, wo wir zwei zusammen hingehen können?«

Wir dachten nämlich, wenn wir schon ein ganzes Jahr lang bei fremden Menschen ausharren müssten, lebe es sich doch angenehmer, wenn man ein vertrautes Gesicht um sich habe.

Die nette Frau Rollak suchte in ihrer Kartei und fand tatsächlich noch einen Platz für zwei Mädchen auf einem Bauernhof, worüber wir beide sehr glücklich waren.

Endlich hatte sie uns dann alle eingeteilt. Ein junger Bursche, wir vier zu zweit zugeteilten Mädchen und Hilde, auch ein Mädel aus unserem Abteil, bestiegen einen Kleinbus. Der Fahrer kutschierte uns durch einige Dörfer. Die anderen waren mittlerweile alle ausgestiegen. Nur noch Magda und ich saßen im Bus. Schließlich ging es ziemlich steil bergauf, und der Bus schien ganz schön zu schnaufen. Endlich hielten wir an einem sehr abgelegenen Hof an.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?

Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Weitere E-Books aus dem Rosenheimer Verlagshaus

Wo meine Heimat ist

eISBN 978-3-475-54598-6 (epub)

Sigune wächst auf dem Bauernhof ihrer Großeltern auf. Dort verbringt sie inmitten der ländlichen Idylle eine wohlbehütete Kindheit. Von klein auf wird sie in alle am Hof anfallenden Aufgaben integriert. Vor allem die Arbeit mit den Kühen, Schweinen, Ziegen und dem Federvieh bereitet Sigune viel Freude. Deshalb ist es ihr größter Wunsch, selbst einmal Bäuerin auf diesem Anwesen zu werden. Doch als Sigune dreizehn ist, endet dieser Traum jäh. Ihre Eltern zerren das sensible Kind auf die Show-Bühne.

Der Duft nach Heu

eISBN 978-3-475-54507-8 (epub)

Wie war eigentlich das Leben früher, als unsere Großmütter noch jung waren? Roswitha Gruber ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Sie hat mit zahlreichen Frauen gesprochen, die ihre berührenden, spannenden, manchmal traurigen und immer faszinierenden Geschichten erzählen. Wir erfahren, wie das Leben auf dem Land, die Schulzeit und das Erwachsenwerden in einer Großfamilie zur damaligen Zeit waren. In ihrem vierten Buch aus der Reihe »Großmütter erzählen« gewährt uns die Autorin einen Einblick von unschätzbarem Wert.

Agnes – Mein Leben als Weinbäuerin

eISBN 978-3-475-54566-5 (epub)

Viktoria Schwenger erzählt aus dem Leben der Weinbäuerin Agnes. Inmitten der fränkischen Weinberge wird diese bereits als Kind zu schwerer Arbeit erzogen, die sie bis ins hohe Alter begleitet. Sie hat den Krieg erlebt, die Hoffnung auf ihre heimkehrende Liebe und das Glück zahlreicher Kinder. Trotz vieler Sorgen und Schicksalsschläge behielt sie stets ihren Lebensmut und die Freude an den kleinen Dingen. Lesen Sie diesen berührenden Bericht über das Leben einer besonderen Frau.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com