12,99 €

Mehr erfahren.

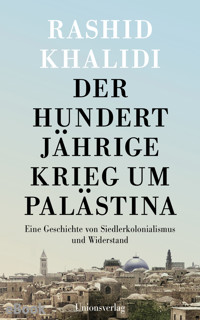

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Bürgermeister von Jerusalem, Yusuf Diya al-Khalidi, schrieb 1899, beunruhigt über die Forderung nach einer jüdischen Heimstätte in Palästina, einen Brief an Theodor Herzl: Das Land habe eine einheimische Bevölkerung, die ihre Vertreibung nicht akzeptieren würde. Er schloss mit den Worten: »In Gottes Namen, lasst Palästina in Frieden.« So beginnt Rashid Khalidi, der Groß-Großneffe von al-Khalidi, diese Gesamtdarstellung des Konflikts aus palästinensischer Perspektive. Rashid Khalidi, Nachfolger Edward Saids an der Columbia University und einer der führenden Historiker des Nahen Ostens, stützt sich auf eine Fülle von unerschlossenem Archivmaterial. Er zeichnet die Geschichte eines hundertjährigen Kolonialkriegs gegen die Palästinenser nach und legt den Finger auch auf die Fehler der palästinensischen Führung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch

Rashid Khalidi, Nachfolger Edward Saids an der Columbia University und einer der führenden Historiker des Nahen Ostens, stützt sich auf eine Fülle von unerschlossenem Archivmaterial und die Berichte von Generationen seiner Familienmitglieder. Er zeichnet die Geschichte eines hundertjährigen Kolonialkriegs gegen die Palästinenser nach.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Rashid Khalidi (*1948 in New York) studierte in Yale und Oxford. Er ist Schriftsteller, US-amerikanisch-palästinensischer Historiker des Nahen Ostens, hält den Edward-Said-Lehrstuhl an der Columbia University und ist Mitherausgeber des Journal of Palestine Studie.

Zur Webseite von Rashid Khalidi.

Lucien Leitess (*1950) studierte Geschichte, Philosophie und Deutsche Literatur. 1975 gründete er den Unionsverlag.

Zur Webseite von Lucien Leitess.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Rashid Khalidi

Der Hundertjährige Krieg um Palästina

Eine Geschichte von Siedlerkolonialismus und Widerstand

Mit einem Nachwort zum Erscheinen der deutschen Ausgabe (März 2024)

Aus dem Englischen von Lucien Leitess

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2020 bei Metropolitan Books.

Originaltitel: The Hundred Years’ War on Palestine

© by Rashid Khalidi 2020

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: The Print Collector (Alamy Stock Foto)

Umschlaggestaltung: Sven Schrape

ISBN 978-3-293-31122-0

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 17.05.2024, 12:11h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DER HUNDERTJÄHRIGE KRIEG UM PALÄSTINA

Vorwort1 – 1917–1939 — Die erste Kriegserklärung2 – 1947–1948 — Die zweite Kriegserklärung3 – 1967 — Die dritte Kriegserklärung4 – 1982 — Die vierte Kriegserklärung5 – 1987–1995 — Die fünfte Kriegserklärung6 – 2000–2014 — Die sechste KriegserklärungRückblick und Ausblick. Ein Jahrhundert des KriegesInmitten des jüngsten Krieges. Nachbemerkung zur deutschen AusgabeDankPersonenregisterEditorische NotizAnmerkungen

Personenregister

Abbildungsverzeichnis

Mehr über dieses Buch

Über Rashid Khalidi

Über Lucien Leitess

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Lucien Leitess

Zum Thema Palästina

Zum Thema Israel

Zum Thema Arabien

Zum Thema Asien

Ich widme dieses Buch meinen Enkelkindern Tariq, Idris und Nur. Sie sind im 21. Jahrhundert geboren und werden hoffentlich das Ende dieses hundertjährigen Krieges erleben.

»Wir sind eine Nation, die vom Verschwinden bedroht ist.«

Isa und Yusuf al-Isa(1), Filastin, 7. Mai 1914

Vorwort

In den frühen 1990er-Jahren lebte ich immer wieder während mehrerer Monate in Jerusalem und forschte in den Privatbibliotheken einiger der ältesten Familien der Stadt, einschließlich meiner eigenen. Mit meiner Frau und unseren Kindern wohnte ich im Herzen der dicht bevölkerten, lärmigen Altstadt, in einer Wohnung, die einer religiösen Stiftung der Familie Khalidi gehörte. Vom Dach dieses Gebäudes aus hatten wir die zwei Meisterwerke der frühen islamischen Architektur vor Augen: Kaum dreihundert Meter vor uns ragte der goldglänzende Felsendom auf, der auf dem Haram asch-Scharif, dem »Tempelberg« lag. Dahinter war die kleinere silbergraue Kuppel der al-Aqsa-Moschee mit dem Ölberg im Hintergrund zu sehen.1 Und ringsum waren die Kirchen und Synagogen der Altstadt.

Das Hauptgebäude der Khalidi-Bibliothek befand sich in der Bab El-Silsilah-Straße. Mein Großvater, Hadsch Raghib al-Khalidi(1), hatte sie 1899 mit einem Vermächtnis seiner Mutter, Chadija al-Khalidi(1), gegründet.2 Diese Bibliothek beherbergt mehr als zwölfhundert Manuskripte, meist in arabischer Sprache (einige in Persisch und osmanischem Türkisch), von denen die ältesten aus dem frühen 11. Jahrhundert stammen.3 Mit etwa zweitausend arabischen Büchern aus dem 19. Jahrhundert und den Dokumenten des Familienarchivs ist diese Sammlung eine der umfangreichsten in ganz Palästina, die sich noch in den Händen ihrer ursprünglichen Besitzer befindet.4

Während meines Aufenthalts wurde das aus dem 13. Jahrhundert stammende Hauptgebäude der Bibliothek gerade restauriert. Die Bestände waren in großen Pappkartons in einem Gebäude aus der Mamelucken-Zeit zwischengelagert, das durch eine schmale Treppe mit unserer Wohnung verbunden war. Ich verbrachte insgesamt mehr als ein Jahr zwischen diesen Kisten und arbeitete mich durch staubige, wurmzerfressene Bücher, Dokumente und Briefe, die den früheren Generationen der Khalidis gehört hatten, unter ihnen auch meinem Ur-Ur-Großonkel, Yusuf Diya(1) al-Din Pascha al-Khalidi.5 Durch seine Hinterlassenschaft entdeckte ich diesen welt gewandten Mann, der in Jerusalem, Malta, Istanbul und Wien eine umfassende Bildung erworben hatte, der sich intensiv mit vergleichender Religionswissenschaft beschäftigt hatte, insbesondere mit dem Judentum, und der zahlreiche Bücher in europäischen Sprachen zu weit gefächerten Themen besaß.

Yusuf Diya(3) stand in der langen Reihe islamischer Gelehrten und Rechtsbeamten in Jerusalem. Sein Vater, Sayyid Mohammed Ali al-Khalidi(1), hatte fast ein halbes Jahrhundert lang als stellvertretender Richter und Sekretariatsleiter des Jerusalemer Scharia-Gerichts gedient. Doch schon in jungen Jahren wollte Yusuf Diya einen anderen Weg einschlagen. Nach Abschluss seiner traditionellen islamischen Ausbildung verließ er Palästina im Alter von achtzehn Jahren und brach nach Malta auf – ohne die Einwilligung seines Vaters, wie berichtet wird. Zwei Jahre blieb er an einer Schule der britischen Church Mission Society. Danach zog er weiter nach Istanbul an die Imperial School of Medicine und besuchte dort anschließend das Robert College, das protestantische Missionare aus den USA soeben gegründet hatten. Fünf Jahre studierte Yusuf Diya an dieser in der Region führenden Hochschule, die eine moderne Ausbildung nach westlichem Vorbild vermittelte, und lernte Englisch, Französisch, Deutsch und vieles mehr. Ein ungewöhnlicher Werdegang für den Sprössling einer Familie muslimischer Religionsgelehrter in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Yusuf Diya(4) al-Din Pascha al-Khalidi

Nach dieser umfassenden Ausbildung bekleidete Yusuf Diya(5) verschiedene Funktionen als Beamter des Osmanischen Reiches. Er war Übersetzer im Außenministerium, Konsul in der russischen Hafenstadt Poti am Schwarzen Meer, Bezirksgouverneur in Kurdistan, Libanon, Palästina und Syrien, sowie fast ein Jahrzehnt lang Bürgermeister von Jerusalem. Abstecher führten ihn nach Wien, wo er zeitweise an der kaiserlichen Universität lehrte. Als 1876 im Rahmen der neuen Verfassung des Osmanischen Reiches ein kurzlebiges Parlament gegründet wurde, war er Abgeordneter von Jerusalem und zog sich die Feindschaft von Sultan Abdul Hamid(1) zu, weil er die Vorrechte des Parlaments gegenüber der Exekutive verfocht.6

Im Einklang mit der Familientradition und seiner islamischen wie auch westlichen Bildung wurde al-Khalidi ein angesehener Gelehrter. Die Khalidi-Bibliothek enthält seine umfangeiche Bibliothek in französischer, deutscher und englischer Sprache, sowie seine Korrespondenz mit Gelehrten in Europa und im Nahen Osten. Österreichische, französische und britische Zeitungen der Zeit zeugen davon, dass er regelmäßig die internationale Presse verfolgte. Es gibt Hinweise darauf, dass er sie über das österreichische Postamt in Istanbul bezog, das nicht der drakonischen osmanischen Zensur unterworfen war.7

Seine weit gespannte Lektüre, seine Erfahrungen in Wien und anderen europäischen Ländern sowie die Begegnungen mit christlichen Missionaren hatten ihm die Allgegenwart des westlichen Antisemitismus bewusst gemacht. Sein Wissen über die Ursprünge des Zionismus war beeindruckend, er wusste, dass der Zionismus als Antwort auf den virulenten Antisemitismus des christlichen Europa entstanden war. Zweifellos kannte er das 1896 erschienene Buch Der Judenstaat des Wiener Journalisten Theodor Herzl(1) und wusste über die ersten beiden zionistischen Kongresse in Basel 1897 und 1898 Bescheid.8 Man kann zudem davon ausgehen, dass Yusuf Diya(6) schon während seines Aufenthalts in Wien von Herzl gehört hatte. Die Debatten der verschiedenen zionistischen Strömungen waren ihm vertraut, einschließlich Herzls Forderung nach einem Staat für die Juden mit dem »souveränen Recht«, die Einwanderung zu kontrollieren. Als Bürgermeister von Jerusalem erlebte er zudem mit, wie die Ankunft der ersten europäischen jüdischen Siedler in den späten 1870er- und frühen 1880er-Jahren zu Konflikten mit der lokalen Bevölkerung führte.

Herzl(2), der anerkannte Führer der wachsenden, von ihm gegründeten Bewegung, bereiste ein einziges Mal Palästina, im Jahr 1898, gleichzeitig mit dem Besuch des deutschen Kaisers Wilhelm(1)II. Herzl hatte bereits begonnen, über einige der mit der Kolonisierung Palästinas verbundenen Fragen nachzudenken. 1895 schrieb er in sein Tagebuch: »Den Privatbesitz der angewiesenen Ländereien müssen wir sachte expropriiren. Die arme Bevölkerung trachten wir unbemerkt über die Grenze zu schaffen, indem wir ihr in den Durchzugsländern Arbeit verschaffen, aber in unserem eigenen Lande jederlei Arbeit verweigern. Die besitzende Bevölkerung wird zu uns übergehen. Das Expropriationswerk muss ebenso wie die Fortschaffung der Armen, mit Zartheit und Behutsamkeit erfolgen.«9

Yusuf Diya(7) war sich wohl mehr als die meisten seiner Landsleute in Palästina der Ambitionen der entstehenden zionistischen Bewegung bewusst. Er erkannte ihre Kraft, ihre Ressourcen und Anziehungskraft. Er war sich darüber im Klaren, dass die Ansprüche des Zionismus auf Palästina und das Ziel eines souveränen jüdischen Staates nicht mit den Rechten und dem Wohlergehen der einheimischen Bevölkerung des Landes in Einklang zu bringen waren. Vermutlich aus diesen Gründen sandte Yusuf Diya am 1. März 1899 einen siebenseitigen Brief voller Weitblick an den französischen Oberrabbiner Zadoc Kahn(1) mit der Bitte, das Schreiben an Herzl(4) weiterzuleiten.

Im Brief drückte Yusuf Diya(8) seine Bewunderung für Herzl(5) aus, den er »als Menschen und als talentierten Schriftsteller wie auch als echten jüdischen Patrioten« schätzte. Er zeigte seinen Respekt für das Judentum und die Juden. »Für uns sind Sie Vettern« schrieb er, womit er sich auf den Patriarchen Abraham bezog, der von Juden und Muslimen als gemeinsamer Vorfahre verehrt wurde.10 Er zeigte Verständnis für die Beweggründe des Zionismus und beklagte die Verfolgung der Juden in Europa. Vor diesem Hintergrund, so schrieb er, sei der Zionismus im Prinzip »natürlich, schön und gerecht«. Und: »Wer denkt daran, den Juden das Recht auf Palästina zu bestreiten? Mein Gott, historisch gesehen ist es wohl Ihr Land!«

Dieser Satz wird manchmal isoliert vom Rest des Briefes zitiert, um Yusuf Diya(9) als begeisterten Unterstützer des zionistischen Projekts in Palästina darzustellen. Der ehemalige Bürgermeister und Abgeordnete von Jerusalem warnte jedoch vor den Gefahren, die er als Folge eines souveränen jüdischen Staats in Palästina voraussah. Die zionistische Idee würde dort Zwietracht unter Christen, Muslimen und Juden säen. Sie würde die Stellung der Juden im Osmanischen Reich gefährden, die dort immer Sicherheit genossen hatten. Yusuf Diya erklärte nüchtern, dass bei allen Vorzügen des Zionismus die »brutale Gewalt der Umstände« berücksichtigt werden müsse. Vor allem, dass »Palästina jetzt integraler Bestandteil des Osmanischen Reiches ist und – was schwerer wiegt – von anderen als den Israeliten bewohnt wird«. Palästina hatte bereits eine einheimische Bevölkerung, die niemals akzeptieren würde, verdrängt zu werden. »Ich weiß, worüber ich rede«, betonte Yusuf Diya und erklärte, dass es »reine Verrücktheit« sei, wenn der Zionismus plane, Palästina in Besitz zu nehmen. »Man möge anderswo für die unglückliche, aber deswegen nicht weniger gerechte jüdische Nation einen Platz suchen«, aber, so schloss er mit einem leidenschaftlichen Appell, »um Gottes willen, man soll Palästina in Ruhe lassen.«

Herzls(7) Antwort an Yusuf Diya(10) kam schnell, am 19. März. Sein Brief war wahrscheinlich die erste Reaktion eines Gründers der zionistischen Bewegung auf einen palästinensischen Einwand gegen die noch in den Kinderschuhen steckenden Pläne für Palästina. Herzls Argumente wurden zu einem Muster dafür, wie künftig die Interessen und manchmal sogar die Existenz der einheimischen Bevölkerung als unbedeutend abgetan werden sollten. Er ignorierte die Grundaussage des Briefes, dass Palästina bereits bewohnt und die Bevölkerung nicht gewillt war, sich verdrängen zu lassen. Wie die meisten frühen europäischen Zionisten wusste er kaum etwas über die einheimische Bevölkerung und hatte keine Kontakte zu ihr. Er ging auch nicht auf al-Khalidis begründete Bedenken ein, dass das zionistische Programm eine Gefahr für die großen, gut etablierten jüdischen Gemeinden im gesamten Nahen Osten darstellen würde.

Herzl(8) führte das Standardargument aller Kolonialisten zu allen Zeiten und in allen Weltteilen ins Feld: Die jüdische Einwanderung würde der einheimischen Bevölkerung Palästinas zugutekommen. »Gerade ihr Wohlergehen und ihren persönlichen Reichtum werden wir vermehren, indem wir den unseren bringen.« In Anlehnung an seine Formulierungen in Der Judenstaat fügte er hinzu: »Wenn man eine Anzahl Juden einwandern läßt, die ihre Intelligenz, ihren Unternehmungsgeist und ihre finanziellen Mittel dem Land bringen, so muß es jedermann klar sein, daß das Wohl des gesamten Landes dessen Ergebnis sein wird.«11

Auffallend ist, dass Herzl(9) in seinem Brief auf ein Thema zu sprechen kommt, das Yusuf Diya(11) gar nicht angesprochen hatte. »Sie sehen ein anderes Problem in der Existenz der nichtjüdischen Bevölkerung in Palästina. Wer denkt schon daran, sie zu entfernen!«12 Mit dieser Zusicherung als Antwort auf al-Khalidis unausgesprochene Frage spielt Herzl auf den in seinem Tagebuch festgehaltenen Wunsch an, die arme Bevölkerung des Landes »unbemerkt über die Grenzen zu schaffen«.13 Es gibt keinen Zweifel, dass Herzl die »Fortschaffung« der einheimischen Bevölkerung bereits als zentral für den Erfolg des Zionismus erkannt hatte. Auch die von ihm mitverfasste Charta der Jüdisch-Osmanischen Landgesellschaft (JOLC) von 1901 sollte dieser das Recht geben, Land in Palästina zu erwerben, und die Besitzer in »andere Provinzen und Länder des ottomanischen Reiches« umzusiedeln.14 Obwohl Herzl in seinen Schriften betonte, dass sein Projekt auf »der höchsten Toleranz« mit vollen Rechten für alle basierte,15 war damit nur die Duldung von Minderheiten gemeint, die nach der Umsiedlung der übrigen Bevölkerung verbleiben würden.

Yusuf Diya(12) an Theodor Herzl(12): Palästina »wird von anderen bewohnt«, die ihre eigene Vertreibung nicht einfach hinnehmen werden.

Herzl(13) unterschätzte seinen Korrespondenzpartner. Aus al-Khalidis Brief geht hervor, dass er sehr wohl verstand, dass es um wesentlich mehr ging als die Einwanderung einer begrenzten »Anzahl Juden« nach Palästina. Angesichts von Herzls Antwort musste sich Yusuf Diya(13) wohl fragen, ob Herzl ihm die wahren Ziele der zionistischen Bewegung verheimlichte. Oder ob Herzl ihn ganz einfach nicht ernst nahm.

Mit der Überheblichkeit, die für das Europa des 19. Jahrhunderts so typisch war, argumentierte Herzl(14) mit den Vorteilen der Kolonisierung und letztlich der Usurpation des Landes für dessen Bewohner. Er schien darauf zu bauen, dass die Araber letztlich bestochen oder getäuscht werden könnten und nicht erkennen würden, was die zionistische Bewegung tatsächlich für Palästina beabsichtigte. Diese Form der Herablassung ist über die folgenden Jahrzehnte bis zum heutigen Tag bei zionistischen, britischen, europäischen und amerikanischen Politikern immer wieder anzutreffen. Im jüdischen Staat, der schließlich von der durch Herzl begründeten Bewegung geschaffen wurde, sollte, wie Yusuf Diya(14) voraussah, nur für ein Volk Platz sein, für das jüdische Volk: andere würden in der Tat »weggezaubert« oder bestenfalls geduldet.

Yusuf Diyas(15) Briefwechsel mit Herzl(15) ist unter Historikern bekannt, aber die meisten haben diesen ersten Austausch zwischen einer führenden palästinensischen Persönlichkeit und einem Gründer der zionistischen Bewegung nicht in seiner vollen Bedeutung erkannt. Herzls Argumentation bezeugt klar den kolonialen Charakter des Jahrhundertkonflikts in Palästina. Yusuf Diyas Befürchtungen von 1899 haben sich seither in vollem Umfang bewahrheitet.

Nach dem Ersten Weltkrieg begann die Zersetzung der lokalen palästinensischen Gesellschaft durch die massive Einwanderung europäisch-jüdischer Siedler, unterstützt von den neu eingerichteten britischen Mandatsbehörden, die beim Aufbau eines zionistischen Parastaats mit autonomen Strukturen Sukkurs leisteten. Durch den Ausschluss arabischer Arbeitskräfte aus jüdischen Unternehmen unter dem Slogan »Avoda ivrit«, hebräische Arbeit, und den Zustrom ausländischen Kapitals wurde zudem ein gesonderter, jüdisch kontrollierter Wirtschaftssektor geschaffen.16 Mitte der 1930er-Jahre war dieser weitgehend autonome Sektor größer als der in arabischem Besitz befindliche Teil der Wirtschaft, obwohl die Araber immer noch die Mehrheit der Bevölkerung stellten.

Die unerbittliche Repression des Großen Arabischen Aufstands von 1936–39 gegen die britische Herrschaft schwächte die einheimische Bevölkerung zusätzlich. 10 % der erwachsenen männlichen Bevölkerung wurden getötet, verwundet, inhaftiert oder ins Exil geschickt.17 Die Briten setzten 100 000 Soldaten und Luftstreitkräfte ein, um den palästinensischen Widerstand zu brechen. Gleichzeitig führte die neue jüdische Einwanderungswelle, ausgelöst durch die Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland, dazu, dass der jüdische Bevölkerungsanteil in Palästina von 18 % im Jahr 1932 auf über 31 % im Jahr 1939 anstieg. Damit wurde demografisch eine kritische Größe erreicht, weil nun auch genügend Kämpfer im Land waren, die es für die ethnische Säuberung Palästinas im Jahr 1948 brauchte. Als dann 1948 mehr als die Hälfte der arabischen Bevölkerung aus dem Land vertrieben wurde, zunächst durch zionistische Milizen und dann durch die israelische Armee, war der militärische und politische Triumph des Zionismus perfekt.

Solche radikalen gesellschaftlichen Umschichtungen auf Kosten der einheimischen Bevölkerung sind ein Kennzeichen aller kolonialen Siedlerbewegungen. In Palästina schufen sie die Grundlage für die Umwandlung eines überwiegend arabischen Landes in einen überwiegend jüdischen Staat. Dieses Buch legt dar, dass die moderne Geschichte Palästinas in diesem Sinne verstanden werden muss: als ein Kolonialkrieg, der von verschiedenen Seiten gegen die einheimische Bevölkerung geführt wurde, um sie zu zwingen, ihre Heimat gegen ihren Willen an eine andere Bevölkerungsgruppe abzutreten.

Obwohl dieser Krieg viele typische Merkmale anderer kolonialer Projekte aufweist, zeigt er auch sehr spezifische Besonderheiten, da die zionistische Bewegung ein koloniales Projekt mit ganz eigenen Prägungen war und ist. Noch komplexer wird dieser Konflikt, weil er – obwohl mit massiver Unterstützung externer Mächte ausgetragen – im Laufe der Zeit zu einer Konfrontation zwischen zwei neuen nationalen Einheiten, zwei Völkern, wurde. Dies wiederum ist verknüpft und wird verstärkt von der tief verankerten, biblischen Verbindung zum historischen Land Israel bei Juden und auch vielen Christen. Diese Gefühlsbindungen wurden geschickt in den modernen politischen Zionismus eingewoben und zu seinem integralen Bestandteil. Eine kolonial-nationale Bewegung des späten 19. Jahrhunderts warf sich einen biblischen Mantel um, der bibeltreue Protestanten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten geneigt und für die Modernität des Zionismus und seinen kolonialen Charakter blind machte: Wie konnte man Juden die »Kolonisierung« jenes Landes vorwerfen, in dem einst ihre Religion ihren Anfang genommen hatte?

Haydar al-Khalidi (1912-1993) in der Bibliothek

Aufgrund dieser Blindheit wird der Konflikt, bestenfalls, auf eine tragische Konfrontation zwischen zwei Völkern mit Rechten auf dasselbe Land reduziert. Schlimmstenfalls wird er als das Ergebnis eines fanatischen, eingefleischten Hasses von Arabern und Muslimen auf das jüdische Volk beschrieben, welches sein unveräußerliches Recht auf die ewige, gottgegebene Heimat einfordert. In der Tat gibt es keinen Grund, warum das, was seit über einem Jahrhundert in Palästina geschehen ist, nicht unter beiden Aspekten verstanden werden kann – sowohl als kolonialer wie auch als nationaler Konflikt. Unser Anliegen hier ist jedoch, seinen kolonialen Aspekt als zentral aufzuzeigen, weil er bislang unterschätzt wurde.

Immer wenn europäische Kolonisatoren versucht haben, indigene Völker zu verdrängen oder zu beherrschen, sei es in Amerika, Afrika, Asien oder Australasien (oder auch in Irland), haben sie diese in abwertenden Begriffen beschrieben. Auch dass die einheimische Bevölkerung durch die neue Herrschaft bessergestellt werde, gehört zu den üblichen Argumenten. Der »zivilisierende« und »fortschrittliche« Charakter des kolonialen Projekts soll die Ungeheuerlichkeiten, die dabei an der einheimischen Bevölkerung verübt werden, rechtfertigen. Man erinnere sich nur an die Rhetorik der französischen Verwalter in Nordafrika oder der britischen Vizekönige in Indien. Über das britische Reich in Indien sagte Lord Curzon(1): »Zu fühlen, dass man irgendwo unter diesen Millionen ein wenig Gerechtigkeit oder Glück oder Wohlstand, einen Sinn für Menschlichkeit oder moralische Würde, eine Quelle des Patriotismus, eine Morgendämmerung intellektueller Aufklärung oder ein Aufwallen von Pflichtgefühl hinterlassen hat, wo es das vorher nicht gab – das ist genug, das ist die Rechtfertigung des Engländers in Indien.«18 Die Worte »wo es das vorher nicht gab« sollten unterstrichen werden. Curzon und andere seiner kolonialen Klasse hielten die Einheimischen für unfähig, selbst ihr Bestes zu erkennen und zu erreichen. »Ihr könnt es nicht ohne uns schaffen«, sagte Curzon in einer anderen Rede.19

Seit über einem Jahrhundert wird über die Palästinenser in genau diesen Wendungen gesprochen. Die herablassende Rhetorik von Theodor Herzl(16) und anderen zionistischen Führern unterschied sich nicht von der ihrer europäischen Kollegen. Der jüdische Staat, so schrieb Herzl, würde für Europa »dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen«.20 So wurde auch von der Eroberung des nordamerikanischen Westens gesprochen, die im 19. Jahrhundert mit der Ausrottung oder Unterwerfung der gesamten indigenen Bevölkerung des Kontinents endete. Wie in Nordamerika sollte auch die Kolonisierung Palästinas – wie in Südafrika, Australien, Algerien und Teilen Ostafrikas – eine weiße europäische Siedlerkolonie hervorbringen. Der Ton, den wir in Curzons(2) Rhetorik wie auch in Herzls Brief finden, prägt auch heute noch häufig in den Vereinigten Staaten, Europa und Israel den Diskurs über Palästina.

Im Einklang mit dieser kolonialen Logik gibt es eine Unmenge an Literatur, die beweisen soll, dass Palästina vor der Kolonisierung unfruchtbar, leer und rückständig war. Das historische Palästina wurde in der westlichen Populärkultur verfälscht und abgewertet, zudem in akademisch wertlosen Arbeiten voller historischer Fehler, falscher Darstellungen und manchmal offener Bigotterie verzerrt. In dieser Literatur wird allenfalls konzediert, dass das Land von vereinzelten wurzellosen nomadischen Beduinen bevölkert war, die keine feste Identität und keine Bindung an das Land hatten, sondern im Wesentlichen nur Durchreisende waren.

So kam es zur Vorstellung, dass erst die Arbeit und Tatkraft der neuen jüdischen Einwanderer diesen vernachlässigten Landstrich zu dem blühenden Garten gemacht hätten, der es angeblich heute ist. Und dass nur sie sich mit dem Land identifizierten, es liebten und ein (gottgegebenes) Recht darauf hätten. Der Slogan »Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land« fasst diese Haltung zusammen, er wurde von christlichen Befürwortern eines jüdischen Palästina sowie von frühen Zionisten wie Israel Zangwill(1) verwendet.21 Palästina war für diejenigen, die kamen, um es zu besiedeln, terra nullius, und die dort lebenden Menschen waren namen- und gesichtslos.

In seinem Brief an Yusuf Diya(16) bezeichnete Herzl(18) die palästinensischen Araber, die damals etwa 95 % der Einwohner ausmachten, als »nicht-jüdische Bevölkerung«. So unbekümmert gingen auch die meisten späteren Pläne zur Aufteilung Palästinas mit den Palästinensern um. Die Balfour(1)-Erklärung von 1917, die von einem britischen Kabinett verabschiedet wurde und Großbritannien zur Schaffung einer nationalen jüdischen Heimstätte verpflichtete, erwähnte die Palästinenser, die damals die große Mehrheit der Bevölkerung des Landes ausmachten, mit keinem Wort, obwohl diese Erklärung die Zukunft Palästinas für das folgende Jahrhundert bestimmte.

Nicht zufällig vertraten viele der Gründerväter des Zionismus mit Stolz den kolonialen Charakter ihres Projekts. Der bedeutende Führer der revisionistischen Zionisten, Zeev Jabotinsky(1), Pate der politischen Strömung, die Israel seit 1977 beherrscht und von den Premierministern Menachem Begin(1), Jitzchak Schamir(1), Ariel Scharon(1), Ehud Olmert und Benjamin Netanjahu(1) vertreten wird, war sich dessen besonders bewusst. Jabotinsky schrieb im Jahr 1923: »Jede indigene Bevölkerung in der Welt widersetzt sich den Kolonisten, solange sie die geringste Hoffnung hat, sich von der Gefahr, kolonisiert zu werden, befreien zu können. Das ist es, was die Araber in Palästina tun, und was sie weiterhin tun werden, solange es einen einzigen Funken Hoffnung gibt, dass sie die Umwandlung von ›Palästina‹ in das ›Land Israel‹ verhindern können.« Solche Ehrlichkeit war selten. Herzl(19) und andere beteuerten die Unschuld ihrer Ziele und versuchten, die westlichen Zuhörer – und vielleicht auch sich selbst – über ihre Absichten gegenüber den arabischen Bewohnern Palästinas zu täuschen.

Jabotinsky(2) und seine Anhänger gehörten zu den wenigen, die unverblümt die harten Realitäten zugaben, die mit der Schaffung einer kolonialen Siedlergesellschaft inmitten einer bestehenden Bevölkerung unweigerlich einhergehen. Insbesondere räumte er ein, dass eine ständige Drohung mit massiver Gewalt gegen die arabische Mehrheit notwendig sein würde, um das zionistische Programm umzusetzen. Eine »eiserne Mauer« aus Bajonetten, wie er es nannte, sei unabdingbar. Wie Jabotinsky es ausdrückte: »Die zionistische Kolonisation (…) kann nur unter dem Schutz einer von der einheimischen Bevölkerung unabhängigen Macht fortschreiten und sich entwickeln – hinter einer eisernen Mauer, die die einheimische Bevölkerung nicht durchbrechen kann.«22 So konnte man sich noch ausdrücken in der hohen Zeit des Kolonialismus, als das, was westliche Länder den einheimischen Gesellschaften antaten, als selbstverständlich empfunden und als »Fortschritt« bezeichnet wurde.

Auch die sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen, die für den Erfolg des zionistischen Projekts von zentraler Bedeutung waren, wurden fraglos als kolonial verstanden und bezeichnet. Die wichtigste unter ihnen war die Jewish Colonization Association (JCA, 1924 umbenannt in Palestine Jewish Colonization Association). Gegründet vom deutsch-jüdischen Philanthropen Baron Maurice de Hirsch(1), wurde sie später mit einer ähnlichen, vom britischen Adligen und Finanzier Lord Edmond de Rothschild(1) gegründeten Organisation zusammengelegt. Die JCA stellte die massive finanzielle Unterstützung für umfangreiche Landkäufe und Zuschüsse bereit, wodurch die meisten der frühen zionistischen Kolonien in Palästina vor und während der Mandatszeit überleben und gedeihen konnten.

Es ist nicht verwunderlich, dass die kolonialen Ursprünge und die koloniale Praxis des Zionismus und Israels beschönigt und bequemerweise vergessen wurden, als der Kolonialismus in der Ära der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg einen schlechten Beigeschmack bekam. Tatsächlich gab sich der Zionismus – zwei Jahrzehnte lang das verhätschelte Stiefkind des britischen Kolonialismus – nun als antikoloniale Bewegung aus. Ausgelöst wurde diese drastische Kehrtwende durch die Sabotage- und Terrorkampagne gegen Großbritannien, nachdem dieses am Vorabend des Zweiten Weltkriegs mit dem Weißbuch von 1939 seine Unterstützung für die jüdische Einwanderung drastisch eingeschränkt hatte. Dieses Zerwürfnis zwischen einstigen Verbündeten (bis Ende der 1930er-Jahre hatte Großbritannien die jüdischen Siedler, denen es die Einreise ins Land erlaubte, bewaffnet und ausgebildet) förderte die irrige Vorstellung, dass die zionistische Bewegung selbst antikolonial sei.

Es bleibt eine Tatsache, dass sich der Zionismus zunächst fest an das British Empire geklammert hat. Nur im Windschatten des britischen Imperialismus konnte er sich erfolgreich in Palästina etablieren. Wie Jabotinsky(3) betonte, hatten nur die Briten die Mittel, jenen Kolonialkrieg zu führen, der notwendig war, um den palästinensischen Widerstand gegen die Übernahme ihres Landes zu unterdrücken. Dieser Krieg dauert an, mal offen, mal verdeckt, aber immer mit stillschweigender oder offener Billigung – und oft mit direkter Beteiligung – durch die jeweils herrschenden Weltmächte und mit Duldung durch die von ihnen beherrschten internationalen Gremien, des Völkerbundes und der Vereinten Nationen.

Selten wird heutzutage dieser Jahrhundertkonflikt, ausgelöst von einem europäischen Kolonialprojekt aus dem 19. Jahrhundert in einem außereuropäischen Land und seit 1917 unterstützt von der damals größten westlichen Imperialmacht, ungeschminkt beschrieben. Wer nicht nur die israelische Siedlungspolitik in Jerusalem, im Westjordanland und auf den besetzten syrischen Golanhöhen kritisiert, sondern das gesamte zionistische Projekt auf dem Hintergrund seines kolonialen Siedlercharakters analysiert, wird oft verunglimpft. Viele können den Widerspruch nicht akzeptieren, dass der Zionismus, obwohl es ihm zweifellos gelungen ist, eine florierende nationale Entität in Israel zu schaffen, seine Wurzeln in einem kolonialen Siedlerprojekt hat (was übrigens auch für andere moderne Länder gilt: die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland). Es fällt schwer, zu akzeptieren, dass es ohne den Sukkurs der imperialen Mächte – Großbritannien und später die Vereinigten Staaten – gescheitert wäre. Der Zionismus war also beides gleichzeitig: eine nationale und eine koloniale Siedlerbewegung.

Mein Plan ist es nicht, einen umfassenden Überblick über die palästinensische Geschichte zu verfassen, sondern ich will mich auf sechs Wendepunkte im Kampf um Palästina konzentrieren. Diese sechs Ereignisse, von der Balfour(2)-Deklaration von 1917, die über das Schicksal Palästinas entschied, bis zur Belagerung des Gazastreifens durch Israel und seinen wiederholten Kriegen gegen die dortige, verdeutlichen den kolonialen Charakter des Hundertjährigen Krieges um Palästina und auch die entscheidende Rolle der externen Mächte.23 Ich erzähle diese Geschichte zum Teil vermittelt durch die Erfahrungen von Palästinensern, die diesen Krieg miterlebt haben. Viele von ihnen sind Mitglieder meiner Familie, die immer wieder in die Ereignisse involviert waren. Auch meine eigenen Erinnerungen und Erlebnisse habe ich mit einbezogen. Hinzu kommen Dokumente aus dem Besitz meiner eigenen und anderer Familien, sowie eine Vielzahl von Erlebnisberichten aus erster Hand. Mein Ziel ist es zu zeigen, dass dieser Konflikt mit neuen Augen gesehen und beurteilt werden muss.

Über verschiedene Aspekte der palästinensischen Geschichte habe ich bereits mehrere Bücher und zahlreiche Artikel auf rein akademischer Basis geschrieben.24 Auch dieses Buch ist wissenschaftlich fundiert, aber es hat auch eine persönliche Dimension, die in der Geschichtswissenschaft nicht üblich ist. Obwohl Mitglieder meiner Familie wie auch ich selbst seit Jahren als Zeugen oder Teilnehmer an den Ereignissen in Palästina involviert sind, sind unsere Erfahrungen nicht einzigartig, trotz der Vorteile, die wir aufgrund unserer Stellung und unseres Status genossen. Man könnte viele weitere solcher Selbstzeugnisse heranziehen, und immer noch bliebe viel »Geschichte von unten« über verschiedenste Bereiche der palästinensischen Gesellschaft unerzählt. Trotz der Spannungen, die sich aus diesem Ansatz ergeben, glaube ich, dass diese Erzählweise dazu beiträgt, die Geschichte Palästinas aus neuer Perspektive zu beleuchten, in einer Weise, die bislang noch fehlt.

Ich möchte hinzufügen, dass dieses Buch keine »Leidensgeschichte« der letzten hundert Jahre palästinensischer Geschichte sein will – um die brillante Kritik des großen Historikers Salo Baron(1) an einer Tendenz der jüdischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts aufzugreifen.25 Die Palästinenser werden von denjenigen, die mit ihren Unterdrückern sympathisieren, beschuldigt, sich in ihrer eigenen Opferrolle zu suhlen. Tatsächlich waren die Palästinenser wie alle Völker, die Ziel von Kolonialkriegen waren, mit entmutigenden und manchmal unüberwindbaren Hindernissen konfrontiert. Es ist auch wahr, dass sie wiederholt Niederlagen erlitten haben und oft gespalten und schlecht geführt wurden. Dennoch konnten sie diesen Herausforderungen immer wieder erfolgreich trotzen, und in manchen Fällen hatten sie schlicht keine besseren Optionen.26 Bei alldem dürfen wir die gewaltigen internationalen Mächte und Kräfte nicht übersehen, die sich gegen sie gestellt haben und deren Ausmaß oft verkannt wurde. Gegenüber ihnen haben sie trotz allem eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt. Ich hoffe, dass dieses Buch diese Widerstandsfähigkeit widerspiegelt und dazu beiträgt, etwas von dem wiederherzustellen, was bisher diejenigen, die heute das gesamte historische Palästina dominieren und das damit verknüpfte Narrativ kontrollieren, aus der Geschichte herausretouchiert haben.

1

1917–1939

Die erste Kriegserklärung

Es gibt viele Fälle, in denenein Krieg begonnen wurde, bevor er erklärt wurde.

Arthur James Balfour(3)27

Um die Wende zum 20. Jahrhundert, noch bevor die zionistische Kolonisation nennenswerte Auswirkungen hatte, verbreiteten sich in Palästina neue Ideen, das moderne Bildungswesen und die Alphabetisierung erfassten neue Bevölkerungskreise, und die Integration der Wirtschaft des Landes in den Weltmarkt schritt rasch voran. Investitionen in die Landwirtschaft, die Umstellung auf die Exportproduktion von Weizen und Zitrusfrüchten, Lohnarbeit und insbesondere die rasche Ausbreitung von Orangenhainen veränderten vielerorts den ländlichen Raum. Diese Entwicklung ging einher mit der Konzentrierung von privatem Landbesitz in der Hand immer weniger Menschen. Große Landstriche kamen unter die Kontrolle von abwesenden Grundbesitzern – von denen viele in Beirut oder Damaskus lebten – auf Kosten der Kleinbauern. Die sanitären Verhältnisse, der Gesundheitszustand und die Geburtenrate verbesserten sich allmählich, die Sterblichkeitsrate ging zurück, also wuchs die Bevölkerungszahl. Der Telegraf, das Dampfschiff, die Eisenbahn, das Gaslicht, die Elektrizität und moderne Straßen veränderten die Städte und sogar manche Dörfer. Gleichzeitig wurde das Reisen innerhalb der Region und darüber hinaus schneller, billiger, sicherer und bequemer.28

In den 1860er-Jahren hatte Yusuf Diya(17) al-Khalidi in die Ferne gehen müssen, nach Malta und Istanbul, um eine Ausbildung nach westlichem Vorbild zu absolvieren. 1914 konnte eine solche Ausbildung in einer Vielzahl von staatlichen, privaten und missionarischen Schulen und Hochschulen in Palästina, Beirut, Kairo und Damaskus erworben werden. Die ausländischen Missionsschulen, katholische, protestantische und orthodoxe, sowie die jüdischen Schulen der Alliance Israélite Universelle führten im Unterricht die moderne Pädagogik ein. Die osmanischen Behörden befürchteten, dass ausländische Missionare im Bunde mit ihren jeweiligen Großmächten den Unterricht der jungen Generation dominieren könnten, und schufen ein wachsendes Netz staatlicher Schulen, die schließlich mehr Schüler in Palästina unterrichteten als die ausländischen Institute. Obwohl der Zugang zu Bildung und eine weitgehende Alphabetisierung noch in weiter Ferne lagen, öffneten sich doch im Vorfeld des Ersten Weltkriegs für immer mehr Menschen neue Horizonte und Ideen.29 Die arabische Bevölkerung profitierte von diesen Entwicklungen.

Palästinas Gesellschaft war immer noch stark ländlich geprägt, überwiegend patriarchalisch und hierarchisch, was bis 1948 weitgehend unverändert blieb. Das Land wurde von einer kleinen städtischen Elite beherrscht, die sich aus einigen wenigen Familien wie der meinen zusammensetzte. Diese hielten an ihren Positionen und Privilegien fest, wobei sie sich den neuen Bedingungen anpassten, um ihre Rolle zu sichern. So wurde die jüngere Generation modern ausgebildet und lernte Fremdsprachen. Diese Eliten kontrollierten die Politik Palästinas, obwohl das Aufkommen neuer Berufe und Wirtschaftszweige um 1900 mehr Aufstiegsmöglichkeiten und wachsende Mobilität schuf. In den schnell wachsenden Küstenstädten Jaffa und Haifa, wo sich eine aufstrebende Handelsbourgeoisie und eine städtische Arbeiterklasse herausbildeten, war der Wandel deutlicher zu spüren als in den konservativeren Städten im Landesinneren wie Jerusalem, Nablus und Hebron.30

Gleichzeitig veränderte sich auch das Selbstverständnis großer Teile der Bevölkerung. Die Generation meines Großvaters hatte sich noch ganz über die Familie, ihre religiöse Zugehörigkeit und die Stadt oder das Dorf, aus dem sie stammte, identifiziert – und wurde auch von außen darüber identifiziert. Sie hielten große Stücke auf ihre Abstammung von verehrten Vorfahren, waren stolze Sprecher des Arabischen, der Sprache des Korans, und Erben der arabischen Kultur. Sie zeigten sich loyal gegenüber der osmanischen Dynastie und dem osmanischen Staat, eine traditionelle Loyalität, die auch im Gefühl wurzelte, dass der osmanische Staat ein Bollwerk war, das die Gebiete der frühen großen muslimischen Reiche verteidigte, Gebiete, die seit den Kreuzzügen den Begehrlichkeiten der Christenheit ausgesetzt waren, und in denen sich die heiligen Städte Mekka, Medina und Jerusalem befanden. Diese Loyalität begann jedoch im 19. Jahrhundert zu schwinden, als die religiöse Grundlage des Staates schwächer wurde, als sich die militärischen Niederlagen und Gebietsverluste der Osmanen häuften und sich die Ideen des Nationalismus entwickelten und verbreiteten.

Wachsende Mobilität und Bildung beschleunigten diese Veränderungen, und auch die aufkeimende Presse und die Verfügbarkeit gedruckter Bücher spielten eine wichtige Rolle. Zwischen 1908 und 1914 wurden in Palästina zweiunddreißig neue Zeitungen und Zeitschriften gegründet, in den 1920er- und 1930er-Jahren sogar noch mehr.31 Neue Formen und Ideen der Identifikation, wie nationale Zugehörigkeit oder soziale Organisation, wurden bedeutsam. Die Solidarität der Arbeiterklasse und die Rolle der Frau in der Gesellschaft weichten die tradierten Bindungen auf. Doch all das war noch im Entstehen, und so überkreuzten sich neue Zugehörigkeitsformen – sei es zu einer Klasse, einer nationalen oder beruflichen Gruppe – mit den alten Loyalitäten. Yusuf Diyas(18) Brief an Herzl(20) aus dem Jahr 1899 beispielsweise verweist auf religiöse Zugehörigkeit, osmanische Loyalität, lokalen Stolz auf Jerusalem und ein klares Identifikationsgefühl mit Palästina.

In diesem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war ein großer Teil der in Palästina lebenden Juden den in den Städten lebenden Muslimen und Christen kulturell noch recht ähnlich und lebte ohne größere Reibungen neben ihnen. Sie waren meist ultraorthodox und nicht-zionistisch, mizrachisch (östlich) oder sephardisch (Nachkommen der aus Spanien vertriebenen Juden). Meist waren es Städter nahöstlicher oder mediterraner Herkunft, die oft Arabisch oder Türkisch sprachen, wenn auch nur als Zweit- oder Drittsprache. Trotz deutlicher religiöser Unterschiede zwischen ihnen und ihren Nachbarn waren sie nicht Ausländer, Europäer oder Siedler. Sie waren und sahen sich als Juden, die Teil der einheimischen muslimischen Mehrheitsgesellschaft waren, und wurden als solche gesehen.32 Darüber hinaus bemühten sich einige junge europäische aschkenasische Juden, die sich damals in Palästina niederließen, darunter so glühende Zionisten wie David Ben-Gurion(1) und Jizchak Ben Zwi(1) (der eine wurde Premierminister, der andere Präsident Israels), zunächst um ein gewisses Maß an Integration in die lokale Gesellschaft. Ben-Gurion und Ben Zwi nahmen sogar die osmanische Staatsbürgerschaft an, studierten in Istanbul und lernten Arabisch und Türkisch.

Der im Vergleich zum Rest der Welt viel schnellere Wandel in den fortgeschrittenen Ländern Westeuropas und Nordamerikas während des modernen Industriezeitalters veranlasste viele außenstehende Beobachter, darunter auch einige angesehene Wissenschaftler, zum Fehlschluss, die Gesellschaften des Nahen Ostens, einschließlich Palästinas, hätten stagniert, oder seien sogar »im Niedergang« gewesen.33 Heute haben wir viele Anhaltspunkte, dass dies keineswegs der Fall war. Eine wachsende Zahl historischer Untersuchungen, die auf osmanischen, palästinensischen, israelischen und westlichen Quellen beruhen, widerlegt diese falschen Vorstellungen vollständig.34 Die neuere Forschung über Palästina in den Jahren vor 1948 leistet jedoch mehr, als nur solche falschen Vorstellungen zu widerlegen. Es ist offensichtlich geworden, dass im frühen 20. Jahrhundert in Palästina unter osmanischer Herrschaft eine pulsierende arabische Gesellschaft existierte, die sich rasch und zunehmend veränderte, ähnlich wie in einigen anderen Gesellschaften des Nahen Ostens.35

Das Osmanische Reich wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer brüchiger, es erlitt große Gebietsverluste auf dem Balkan, in Libyen und anderswo. Mit dem Libyen-Krieg 1911/12 begann eine lange Reihe zermürbender Kriege und Umwälzungen, die sich über fast ein Jahrzehnt erstreckten. Darauf folgten die Balkankriege 1912/13 und die schockhaften Verwerfungen des Ersten Weltkriegs, die zum Untergang des Reichs führten. In den vier Kriegsjahren herrschten Not, Hunger und Krankheiten. Zugtiere wurden beschlagnahmt und die meisten Männer im arbeitsfähigen Alter an die Front geschickt. In Großsyrien, das Palästina und das heutige Jordanien, Syrien und den Libanon umfasste, starben zwischen 1915 und 1918 schätzungsweise eine halbe Million Menschen allein durch die Hungersnot, die durch eine Heuschreckenplage noch verschärft wurde.36

Diese Entbehrungen waren nur eine der Ursachen für die schreckliche Lage der Bevölkerung. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die entsetzlichen Verluste an der Westfront, doch nur wenige Beobachter waren sich bewusst, dass das Osmanische Reich insgesamt die schwersten Kriegsverluste aller kriegführenden großen Mächte zu beklagen hatte: über drei Millionen Tote, 15 % der Gesamtbevölkerung. Die meisten dieser Opfer waren Zivilisten. Die größte Einzelgruppe waren die Opfer der Massaker, die auf Geheiß der osmanischen Behörden in den Jahren 1915 und 1916 gegen Armenier, Assyrer und andere Christen durchgeführt wurden.37 Darüber hinaus starben von den 2,8 Millionen osmanischen Soldaten, die ursprünglich mobilisiert worden waren, vermutlich bis zu 750 000 während des Krieges.38 Die arabischen Opfer waren entsprechend hoch, da die im Irak und in Großsyrien rekrutierten Armeeeinheiten auf den blutigen Schlachtfeldern der osmanischen Ostfront gegen Russland sowie in Gallipoli, auf dem Sinai, in Palästina und im Irak stark vertreten waren. Der Demograf Justin McCarthy(1) schätzte, dass die Bevölkerung Palästinas, die bis 1914 jährlich um etwa 1 % gewachsen war, während des Krieges um 6 % zurückging.39

Die Unruhen dieser Zeit verschonten auch wohlhabende Familien wie die meine nicht. Als mein Vater Ismail(1) 1915 geboren wurde, waren vier seiner erwachsenen Brüder, Numan(1), Hassan,(1) Husain(1) und Ahmad(1), zum Dienst in der osmanischen Armee eingezogen worden. Zwei von ihnen wurden bei den Kämpfen verwundet, aber alle hatten das Glück, zu überleben. Meine Tante Anbara(1) Salam al-Khalidi erinnerte sich noch genau an die erschütternden Bilder von Hunger und Entbehrungen in den Straßen von Beirut, wo sie als junge Frau lebte.40 Husain al-Khalidi, mein Onkel, der während des Krieges als Sanitätsoffizier diente, erinnerte sich an ähnliche herzzerreißende Szenen in Jerusalem, wo er die Leichen Dutzender Verhungerter auf den Straßen liegen sah.41 Zu den Kriegstaten der osmanischen Behörden gehörte auch, dass der Verlobte meiner Tante, Abd al-Ghani al-Uraysi, zusammen mit vielen anderen arabischen nationalistischen Patrioten wegen Hochverrats gehängt wurde.42

Husain und Hassan(3) al-Khalidi als Soldaten in der osmanischen Armee

Im Jahr 1917 erhielten mein Großvater(2) Hadsch Raghib al-Khalidi und meine Großmutter(1) Amina, die alle Um Hassan nannten, zusammen mit den anderen Bewohnern der Gegend von Jaffa einen Evakuierungsbefehl von den osmanischen Behörden. Um der herannahenden Front zu entgehen, verließen sie mit ihren vier jüngsten Kindern, darunter meinem Vater, ihr Haus in Tal al-Risch in der Nähe von Jaffa (das Richteramt meines Großvaters hatte sie viele Jahre zuvor von Jerusalem dorthin geführt). Mehrere Monate lang fand die Familie Zuflucht in dem östlich von Jaffa gelegenen Bergdorf Dayr Ghassaneh bei Mitgliedern des Barghuti-Clans, mit denen sie seit Langem verbunden war.43 Das Dorf war weit genug vom Meer entfernt, um außerhalb der Reichweite der alliierten Marinegeschütze zu sein, und als die britischen Armeen unter General Edmund Allenby(1) nach Norden vorrückten, blieb es von den schweren Kämpfen entlang der Küste verschont.

Vom Frühjahr 1917 bis in den Spätherbst hinein waren die südlichen Landesteile Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen britischen und osmanischen Truppen, wobei Letztere von deutschen und österreichischen Truppen unterstützt wurden. Es kam zu Grabenkämpfen, Luftangriffen und intensivem Artilleriebeschuss zu Land und zu Wasser. Britische Einheiten starteten eine Reihe von Großoffensiven und drängten die osmanischen Verteidiger langsam zurück. Die Kämpfe weiteten sich im Winter auf den Norden Palästinas aus, Jerusalem wurde im Dezember 1917 von den Briten eingenommen. Zu den am schlimmsten betroffenen Gebieten gehörten Gaza-Stadt und die umliegenden Städte und Dörfer, wo während des langwierigen Grabenkriegs und des langsamen Vormarschs der Alliierten große Gebiete an der Mittelmeerküste durch den schweren britischen Granatenbeschuss dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Als Jaffa im November 1917 an die Briten fiel, kehrte die Familie meines Großvaters in ihr Haus in Tal al-Risch zurück. Eine andere Tante, Fatima al-Khalidi Salam(1), damals acht Jahre alt, erinnerte sich, wie ihr Vater die britischen Truppen angesprochen hatte. »Willkommen, willkommen«, sagte er in seinem gewiss unvollkommenen Englisch. Meine Großmutter Um Hassan(2), die dies als »Ya waylkum« – »Wehe euch!« auf Arabisch – missverstand, befürchtete, dass er die Familie gefährdet hatte, indem er die fremden Soldaten verspottete.44 Unabhängig davon, ob Hadsch Raghib al-Khalidi(3) die Ankunft der Briten begrüßte oder beklagte, zwei seiner Söhne kämpften immer noch auf osmanischer Seite, und zwei wurden als Kriegsgefangene festgehalten, was die Familie in eine gefährliche Lage brachte. Zwei Onkel blieben bis Ende 1918 in der osmanischen Armee, die den Briten in Nordpalästina und Syrien Widerstand leistete.

Sie gehörten zu den Tausenden von Männern, die bei Kriegsende nicht in ihre Heimat zurückkamen. Einige waren nach Amerika ausgewandert, um der Einberufung zu entgehen, während viele, darunter der Schriftsteller Aref Shehadeh (später bekannt als Aref al-Aref(1)), in alliierten Kriegsgefangenenlagern festgehalten wurden.45 Andere waren in die Berge geflohen, um sich der Einberufung zu entziehen, wie Nadschib Nassar(1), der Herausgeber der offen antizionistischen Zeitung al-Karmil in Haifa.46 Viele arabische Soldaten waren aus der osmanischen Armee desertiert und hatten die Frontlinien überquert. Wieder andere hatten sich den Streitkräften des arabischen Aufstands angeschlossen, der von Scherif Hussein(1) angeführt und mit Großbritannien verbündet war. Manche waren von den Osmanen aus dem kosmopolitischen Jaffa in Kleinstädte im Inneren Anatoliens verbannt worden – wie Isa al-Isa(2), der Herausgeber von Filastin, wegen seines kämpferischen Unabhängigkeitswillens und der Parteinahme für den arabischen Nationalismus.47

All diese tiefgreifenden materiellen Erschütterungen verstärkten den Zerfall der hergebrachten Identitätsvorstellungen. Nach Kriegsende sahen sich die Menschen in Palästina und in weiten Teilen der arabischen Welt mit der Besetzung durch europäische Armeen konfrontiert. Erstmals seit vierhundert Jahren drohte wieder eine Fremdherrschaft. Die osmanischen Herrschaft war zusammengebrochen, die seit über zwanzig Generationen das einzige bekannte Regierungssystem gewesen war. Eine Ära ging zu Ende. Inmitten dieses schweren Traumas, vor dem düsteren Hintergrund von Leid, Verlust und Entbehrung, erreichten die ersten, bruchstückhaften Nachrichten von der Balfour(4)-Deklaration die Palästinenser.

Die folgenreiche Erklärung, die der britische Außenminister Arthur James Balfour(5) am 2. November 1917 im Namen des britischen Kabinetts abgab und die als Balfour-Deklaration bekannt geworden ist, bestand aus einem einzigen Satz: »Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern infrage stellen könnte.«

Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten viele vorausschauende Palästinenser begonnen, die zionistische Bewegung als Bedrohung zu sehen. Mit der Balfour(6)-Deklaration kam ein neues und furchterregendes Element hinzu. In der sanften, trügerischen Sprache der Diplomatie und mit der zweideutigen Formulierung, dass »die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina« gebilligt werde, versprach Großbritannien Unterstützung für Theodor Herzls(21) Ziele der jüdischen Staatlichkeit, Souveränität und Einwanderung in ganz Palästina.

Es ist bezeichnend, dass Balfour(7) die überwältigende arabische Bevölkerungsmehrheit (damals etwa 94 %) nicht erwähnte, außer in einer hinterhältigen Weise als die »bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina«. Sie wurden nicht genannt als das, was sie waren, und schon gar nicht als Nation oder Volk – die Worte »Palästinenser« und »Araber« kommen in den siebenundsechzig englischen Wörtern der Erklärung nicht vor. Dieser überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung wurden lediglich »bürgerlich[e] und religiös[e] Rechte« zugesagt, nicht aber politische oder nationale Rechte. Dem »jüdische[n] Volk«, das 1917 eine winzige Minderheit von 6 % der Einwohner des Landes darstellte, sicherte Balfour dagegen nationale Rechte zu.

Bevor die zionistische Bewegung die Unterstützung Großbritanniens erhielt, war sie ein Kolonisierungsprojekt auf der Suche nach einer Großmacht als Schirmherrin. Es war ihr nicht gelungen, im Osmanischen Reich, im wilhelminischen Deutschland und anderswo Protektion zu finden. Doch als Theodor Herzls(22) Nachfolger Chaim Weizmann(1) und seine Kollegen sich schließlich an das britische Kabinett unter David Lloyd George(1) wandten, hatten sie Erfolg. Sie bekamen die Unterstützung der größten Macht der Epoche. Die Palästinenser sahen sich nun einem weitaus mächtigeren Gegner gegenüber als je zuvor: Britische Truppen rückten nach Norden vor und besetzten ihr Land. Truppen einer Regierung, die sich verpflichtet hatte, eine »national[e] Heimstätte« einzurichten, in der durch unbegrenzte Einwanderung eine künftige jüdische Mehrheit entstehen sollte.

Die Motive und Ziele der britischen Regierung sind ausführlich analysiert worden.48 Zu den zahlreichen Beweggründen gehörten sowohl der romantische, religiös begründete philosemitische Wunsch, die Hebräer in das Land der Bibel »heimkehren zu lassen«, aber auch der antisemitische Wunsch, die jüdische Einwanderung nach Großbritannien einzudämmen. Hinzu kam die Überzeugung, das »Weltjudentum« habe die Macht, das inzwischen revolutionäre Russland im Krieg zu halten und die Vereinigten Staaten in den Krieg zu ziehen. Darüber hinaus strebte Großbritannien die Kontrolle über Palästina aus geopolitischen Gründen an, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg bestanden hatten und durch die Kriegsereignisse nur noch verstärkt wurden.49 Wie wichtig die anderen Beweggründe auch gewesen sein mögen, so war dies doch der zentrale. Altruismus war niemals das Motiv des britischen Empire. Das zionistische Projekt folgte genau den strategischen Interessen Großbritanniens, ebenso wie eine Reihe anderer Schachzüge in der Region. Dazu gehörten die 1915 und 1916 eingegangenen Verpflichtungen, die den von Scharif Hussein von Mekka angeführten Arabern die Unabhängigkeit versprachen (festgehalten in der Hussein-McMahon-Korrespondenz), sowie ein geheimes Abkommen mit Frankreich aus dem Jahr 1916, das Sykes-Picot-Abkommen, in dem sich die beiden Mächte auf eine koloniale Aufteilung der ostarabischen Länder einigten.50

Wichtiger als die britischen Beweggründe für den Erlass der Balfour(8)-Deklaration ist, was dieses Vorhaben in der Praxis für die Ziele der zionistischen Bewegung bedeutete. Mit der uneingeschränkten Unterstützung Großbritanniens wurden Souveränität und vollständige Kontrolle über Palästina plötzlich greifbar. Einige führende britische Politiker gewährten dem Zionismus zudem Unterstützung, die weit über den sorgfältig formulierten Text der Erklärung hinausging. Bei einem Abendessen in Balfours Haus im Jahr 1922 versicherten drei der prominentesten britischen Staatsmänner jener Zeit – Lloyd George(2), Balfour und der Staatssekretär für die Kolonien, Winston Churchill(1) – Weizmann(2), dass sie unter dem Begriff »jüdische nationale Heimstätte« »immer einen eventuellen jüdischen Staat« gemeint hätten. Lloyd George versicherte dem Zionistenführer, dass Großbritannien niemals eine repräsentative Regierung in Palästina zulassen würde. So war es denn auch.51

Hinter dem Vorhaben der Zionisten stand nun jene unverzichtbare »eiserne Mauer« aus britischer Militärmacht, wie Zeev Jabotinksy es ausgedrückt hatte. Für die Bewohner Palästinas, über deren Zukunft hier letztlich entschieden wurde, war Balfours(9) vorsichtige, gedrechselte Formulierung wie eine direkt auf sie gerichtete Waffe, eine Kriegserklärung des britischen Empire an die einheimische Bevölkerung. Die Mehrheit in Palästina sah sich nun mit der Aussicht konfrontiert, durch die unbegrenzte jüdische Einwanderung in ihr Land, das damals in seiner Bevölkerung und Kultur fast vollständig arabisch war, zur Minderheit zu werden. Ob so beabsichtigt oder nicht, die Erklärung markierte den Beginn eines ausgewachsenen kolonialen Konflikts, eines hundertjährigen Angriffs auf das palästinensische Volk, der darauf abzielte, für andere eine exklusive »nationale Heimat« auf dessen Kosten zu schaffen.

Die palästinensische Reaktion auf die Balfour(10)-Deklaration kam spät und war zunächst recht verhalten. In den meisten anderen Weltgegenden war die britische Erklärung unmittelbar nach ihrer Verkündung zum Thema geworden. In Palästina jedoch waren die lokalen Zeitungen seit Kriegsbeginn durch staatliche Zensur und Papiermangel, der auf die strenge alliierte Seeblockade der osmanischen Häfen zurückzuführen war, geschlossen worden. Als die britischen Truppen 1917 Jerusalem besetzten, verbot das Militärregime die Veröffentlichung von Nachrichten über die Deklaration.52 Tatsächlich verhinderten die britischen Behörden fast zwei Jahre lang das Erscheinen von Zeitungen. Die Berichte über die Balfour-Erklärung sickerten in Palästina nur langsam ein, von Mund zu Mund oder durch ägyptische Zeitungen, die Reisende aus Kairo mitbrachten.

Die Nachricht traf eine Gesellschaft, die in dieser späten Phase des Krieges zerrüttet und erschöpft war. Die Überlebenden des Chaos und der Vertreibung kehrten nach und nach in ihre Häuser zurück. Es gibt Belege dafür, dass sie mit Schock reagierten. Im Dezember 1918 schickten dreiunddreißig Exilpalästinenser (darunter auch al-Isa(3)), die sich von Anatolien nach Damaskus durchgeschlagen hatten (wo ihr Zugang zu Nachrichten nicht eingeschränkt war), ein Protestschreiben an die in Versailles einberufene Friedenskonferenz und an das britische Außenministerium. Sie betonten, dass »dieses Land unser Land ist«, und brachten ihr Entsetzen über die zionistische Forderung zum Ausdruck, dass »Palästina in eine nationale Heimstätte für sie verwandelt werden soll«.53

Zum damaligen Zeitpunkt, als die Juden noch eine winzige Minderheit in der Bevölkerung darstellten, schien eine solche Perspektive vermutlich vielen Palästinensern realitätsfern. Weitsichtige Zeitgenossen, darunter Yusuf Diya(19) al-Khalidi, erkannten aber schon früh die Gefahr, die vom Zionismus ausging. Schon 1914 hatte Isa al-Isa(4) in einem scharfsichtigen Leitartikel in Filastin von »einer Nation, die durch die zionistische Flut in diesem palästinensischen Land vom Verschwinden bedroht ist« geschrieben.54 Beunruhigt verfolgten sie das Vordringen der zionistischen Bewegung und ihre Fähigkeit, ausgedehnte Ländereien zu erwerben, von denen die einheimischen Bauern vertrieben wurden.

Tatsächlich waren zwischen 1909 und 1914 etwa 40 000 jüdische Einwanderer gekommen (auch wenn einige bald wieder abreisten). Achtzehn neue Kolonien (von insgesamt zweiundfünfzig im Jahr 1914) waren von der zionistischen Bewegung auf Land gegründet worden, das sie hauptsächlich von nicht auf ihren Gütern lebenden Landlords gekauft hatte. Die bereits eingeleitete Konzentration des privaten Landbesitzes erleichterte diese Landkäufe erheblich. In der Küstenebene und in den fruchtbaren Tälern von Marj Ibn Amer und der Hulaebene im Norden waren die Auswirkungen auf die Palästinenser besonders ausgeprägt: Viele Bauern in den Dörfern rund um die neuen Kolonien wurden durch die Landverkäufe ihres Bodens beraubt. Manche litten zudem unter den bewaffneten Auseinandersetzungen mit den ersten paramilitärischen Einheiten der europäischen jüdischen Siedler.55 Die arabischen Stadtbewohner in Haifa, Jaffa und Jerusalem – damals wie heute die wichtigsten Zentren der jüdischen Bevölkerung – beobachteten den Strom der Einwanderer schon in den Jahren vor dem Krieg mit wachsender Sorge. Nach der Verabschiedung der Balfour(11)-Deklaration wurden die katastrophalen Folgen für die Zukunft Palästinas für alle immer deutlicher.

Über die demografischen und sonstigen Veränderungen hinaus beschleunigten der Erste Weltkrieg und seine Folgen den Wandel des traditionellen palästinensischen Nationalgefühls, das von Liebe zum Boden und der Loyalität zu Familie und Heimat geprägt war, zu einer durchaus modernen Form des Nationalismus.56 Dieser moderne Nationalismus, schon seit vielen Jahrzehnten auf dem Vormarsch, erhielt durch den Ersten Weltkrieg weltweiten Auftrieb. Verstärkt wurde diese Tendenz gegen Ende des Krieges durch Woodrow Wilson(1) in den Vereinigten Staaten und Wladimir Lenin(1) in Sowjetrussland, die beide für das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung eintraten, wenn auch auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Zielen.

Was auch immer die Absichten dieser beiden Politiker waren, die weithin sichtbare Unterstützung der nationalen Bestrebungen von Völkern in der ganzen Welt durch sich antikolonial nennende Mächte hatte eine enorme Wirkung. Natürlich hatte Wilson(2) nicht die Absicht, die Aspirationen all jener, die auf nationale Befreiung hofften, zu berücksichtigen. Er gestand sogar, dass er verblüfft war über die Vielzahl der Völker, die auf seinen Aufruf zur Selbstbestimmung reagiert hatten, von den meisten hatte er noch nie etwas gehört.57 Doch Wilsons Äußerungen und die bolschewistische Revolution lösten weltweit Hoffnungen aus, die durch die Gleichgültigkeit der Alliierten auf der Versailler Konferenz gegenüber den Forderungen der kolonisierten Völker dann enttäuscht wurden. Dies löste massive revolutionäre antikoloniale Umwälzungen in Indien, Ägypten, China, Korea, Irland und anderswo aus.58 Die Auflösung des Reichs der Romanow, des Habsburgerreichs und des Osmanischen Reichs – lauter transnationale dynastische Staatengebilde – war auch eine Folge des sich ausbreitenden Nationalismus während und nach dem Krieg.

Die politischen Identitäten in Palästina hatten sich vor dem Krieg im Einklang mit den globalen Veränderungen und der Entwicklung des Osmanischen Staates weiterentwickelt. Dies geschah jedoch relativ langsam und innerhalb der Beschränkungen des dynastischen, transnationalen und religiös legitimierten Reiches. Vor 1914 waren die Untertanen so lange von diesem politischen System regiert worden, dass es für sie schwer vorstellbar war, nicht unter osmanischer Herrschaft zu leben. Nach dem Krieg aber sahen sich die Palästinenser, wie in einem kollektiven Trauma, mit einer radikal neuen Realität konfrontiert: Nun wurden sie von Großbritannien regiert, und ihr Land war anderen als »national[e] Heimatstätte« versprochen worden. Dies stand in Kontrast zu ihren Erwartungen an die arabische Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, wie die Briten sie 1916 Scherif Hussein(2) versprochen hatten. Dieses Versprechen war in der Folgezeit mehrfach öffentlich bekräftigt worden, unter anderem in einer anglo-französischen Erklärung von 1918, und 1919 wurde es in der Satzung des neuen Völkerbundes verankert.

Ein wichtiges Fenster zur Selbstwahrnehmung der Palästinenser und zu ihrem Verständnis der Ereignisse in der Zwischenkriegszeit ist die palästinensische Presse. Die lokalen Patrioten und Kritiker der zionistisch-britischen Entente, welche die arabische Mehrheit in Palästina gefährdete, sammelten sich um zwei Zeitungen, Filastin, das Blatt von Isa al-Isa(5) in Jaffa, und al-Karmil, das Nadschib Nassar(3) in Haifa herausgab. Sie gehörten zu den einflussreichsten Vertretern palästinensischer Identität. Andere Zeitungen griffen die gleichen Themen auf und richteten das Augenmerk auf die aufkeimende, weitgehend geschlossene jüdische Wirtschaft und die anderen Institutionen des zionistischen Staatsprojekts, das von den britischen Behörden unterstützt wurde.

1929 nahm Isa al-Isa(6) an der feierlichen Eröffnung einer neuen Eisenbahnlinie teil, die Tel Aviv mit den jüdischen Siedlungen und arabischen Dörfern im Süden verband, und verfasste einen düsteren Leitartikel in Filastin. Entlang der gesamten Strecke, so schrieb er, nutzten jüdische Siedler die Präsenz britischer Beamter, um neue Forderungen anzubringen, während von Palästinensern nichts zu bemerken war. »Man sah nur einen Tarbusch unter den vielen Hüten«, schrieb er. Die Botschaft war klar: Die »wataniyin«, »das Volk des Landes«, waren schlecht organisiert, während »al-qawm«, »diese Nation«, jede sich bietende Gelegenheit ausnutzte. Die Überschrift des Leitartikels brachte den Ernst dieser Warnung auf den Punkt: »Fremd im eigenen Land: Unsere Schläfrigkeit und ihre Wachsamkeit«59.

Die Familie al-Khalidi, Tal al-Risch, um 1930: Obere Reihe von links: Ismail (der Vater(2) des Autors), Yakub(1), Hassan (mit Samira)(2), Husain (mit Leila)(5), Ghalib(1). Mittlere Reihe: Anbara(3), Walid, Um Hassan(3) (die Großmutter des Autors), Sulafa, Hadsch Raghib (sein Großvater), Nashat, Ikram. Untere Reihe: Adel, Hatim, Raghib, Amira, Khalid und Muawiya.

Zusätzliche Einblicke in jene Zeit ermöglicht die wachsende Zahl der veröffentlichten Memoiren von Palästinensern. Die meisten spiegeln die Anliegen ihrer Autoren aus der Ober- und Mittelschicht wider.60 Die Ansichten der weniger wohlhabenden Teile der palästinensischen Gesellschaft sind schwerer zu ermitteln. Es gibt nur wenig Oral History aus den ersten Jahrzehnten der britischen Herrschaft.61

Die Wendepunkte in diesem Entwicklungprozess einer palästinensischen Identität sind schwer zu bestimmen. Einiges lässt sich aus dem persönlichen Werdegang meines Großvaters ablesen. Hadsch Raghib(4) hatte eine traditionelle religiöse Ausbildung genossen, war als religiöser Beamter und Richter tätig und ein enger Freund von Isa al-Isa(7) (der übrigens der Großvater meiner Frau Mona(1) war). In seinen Artikeln für Filastin beschäftigte er sich mit kulturellen Themen wie Bildung und Bibliotheken.62 Die familiäre Überlieferung vermittelt einen Eindruck vom Umgang der beiden miteinander. Khalidi war Muslim, al-Isa griechisch-orthodox. Sie trafen sich häufig, vor allem im Garten meines Großvaters in Tal al-Risch am Stadtrand von Jaffa. Eine der überlieferten Geschichten berichtet, wie die beiden Männer den endlos wirkenden Besuch eines langweiligen, konservativen örtlichen Scheichs über sich ergehen lassen, um sich dann, nach dessen Abreise, einem geselligeren privaten Trinkvergnügen hinzugeben.63Es fällt auf, dass Hadsch Raghib, eine religiöse Person, zu einem Kreis führender Verfechter eines säkularen Palästinas gehörte.

Was selbst bei einer flüchtigen Untersuchung der Presse, der Memoiren und ähnlicher palästinensischer Quellen zutage tritt, steht im Widerspruch zu den weitverbreiteten Mythen des Konflikts, die von Nichtexistenz oder dem Fehlen eines kollektiven Bewusstseins ausgehen. Zu oft wird die palästinensische nationale Identität nur als Ausdruck eines unvernünftigen (wenn nicht gar fanatischen) Widerstands gegen die jüdische nationale Selbstbestimmung interpretiert. Die palästinensische Identität entstand aber, ähnlich wie der Zionismus, als Reaktion auf vielfältige Impulse und praktisch gleichzeitig wie der moderne politische Zionismus. Die Bedrohung durch den Zionismus war nur einer dieser Impulse, so wie der Antisemitismus nur einer der Faktoren war, die den Zionismus erstarken ließen. Zeitungen wie Filastin und al-Karmil zeigen, dass zu dieser Identität auch die Liebe zum Land, der Wunsch, die Gesellschaft zu verbessern, die religiöse Bindung an Palästina und der Widerstand gegen die europäische Kontrolle gehörten. Nach dem Krieg kam die weitverbreitete Bitterkeit über die Blockade der arabischen Bestrebungen in Syrien und in der Region verschärfend hinzu, da der gesamte Nahe Osten von den europäischen Kolonialmächten erdrückend dominiert wurde. Die neue palästinensische Identität ist somit vergleichbar mit den Positionen, die sich etwa zur gleichen Zeit in Syrien, Libanon und Irak herausbildeten.

In der Tat haben alle benachbarten arabischen Völker moderne nationale Identitäten entwickelt, die denen der Palästinenser sehr ähnlich sind. Die Auswirkungen des zionistischen Kolonialismus in deren Mitte ist also nicht der entscheidende Faktor. Genau wie der Zionismus waren auch die palästinensischen und anderen arabischen nationalen Identitäten modern und kontingent, ein Produkt der Epoche und keineswegs angeboren und unveränderlich.

Sobald sie nach dem Ersten Weltkrieg dazu in der Lage waren, begannen die Palästinenser, sich politisch zu organisieren, um sich gegen die britische Herrschaft und deren Bevorzugung der zionistischen Bewegung als privilegierten Gesprächspartner zu wehren. Sie wandten sich unter anderem mit Petitionen an die Briten, an die Pariser Friedenskonferenz und an den neu gegründeten Völkerbund. Bemerkenswert waren vor allem die sieben palästinensisch-arabischen Kongresse, die von einem landesweiten Netzwerk muslimisch-christlicher Vereinigungen geplant und von 1919 bis 1928 abgehalten wurden. Diese Kongresse präsentierten Forderungen wie die Unabhängigkeit des arabischen Palästina, die Ablehnung der Balfour(12)-Deklaration, die Einrichtung einer repräsentativen Mehrheitsregierung und die Beendigung der unbegrenzten jüdischen Einwanderung und des Landkaufs. Die Kongresse setzten einen arabischen Exekutivrat ein, der sich wiederholt mit britischen Beamten in Jerusalem und London traf, wenn auch mit geringem Erfolg. Die Briten weigerten sich, die repräsentative Autorität der Kongresse und ihrer Führer anzuerkennen, wollten von den Postulaten nichts wissen und bestanden darauf, dass die Araber die Balfour-Deklaration und das britische Mandat als Vorbedingung für eine Diskussion akzeptierten – also das Gegenteil aller arabischen Forderungen. Die palästinensische Führung verfolgte diesen fruchtlosen legalistischen Ansatz über eineinhalb Jahrzehnte lang.