Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Carolina-Coast-Reihe

- Sprache: Deutsch

Opal Gilbert ist zufrieden mit sich und der Welt. Ihren Lebensunterhalt verdient sie mit dem, was sie am liebsten tut: der Restaurierung alter Möbel. Doch als der an Körper und Seele verletzte Lincoln Cole in ihr Leben tritt, deutet sich Veränderung an. Als ein schwerer Sturm Opals Laden zerstört, bietet er seine Hilfe an. Dabei erfährt Lincoln, dass es Opals fester Glaube ist, der sie durch diese schwere Zeit trägt. Aber es bleibt nicht bei dem Wiederaufbau des Ladens allein, denn Opal macht es sich zur Aufgabe, auch Lincolns Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen ... Eine charmante Geschichte, die zeigt, dass Glaube Berge versetzen und verletzte Seelen heilen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Über die Autorin

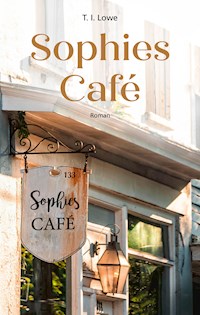

T. I. Lowe lebt mit ihrem Mann und ihrer Familie im US-Bundesstaat South Carolina und liebt es, besondere Geschichten zu schreiben. Mittlerweile hat sie 20 Romane veröffentlicht, von denen Sophies Café ihr Debütroman war. Wenn Sie mehr über sie wissen möchten, besuchen Sie sie auf ihrer Homepage tilowe.com, auf Facebook unter T. I. Lowe und Instagram unter tilowe.

Für meine Tochter Lydia Lu.

Trau dich, anders zu sein.~

„Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe:Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinnund will euch aus dem Leid befreien.Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung.“Jeremia 29,11

1

Lincoln Cole war fasziniert und sprachlos zugleich, als er sich durch einen Dschungel der sonderbarsten Antiquitäten schlängelte, die er je zu Gesicht bekommen hatte. Umgeben von den ungewöhnlichsten aufgearbeiteten Möbelstücken drehte er sich einmal um die eigene Achse und kratzte sich die stoppelige Wange. Die Bartstoppeln waren ein Anzeichen dafür, dass er sich mehr als nur ein paar Tage nicht rasiert hatte, aber seit er in Syrien verwundet worden war, rebellierte er innerlich immer mehr gegen so ziemlich alles, sodass er an diesem Morgen nicht einmal, wie sonst immer, die normale Körperpflege vorgenommen hatte. Wenn er aus dem Albtraum erwachte, der sich immer und immer wieder nachts wiederholte, war er oft zu sehr mitgenommen, als dass er sich noch um so banale Dinge wie seine Körperpflege kümmern konnte. Wenigstens hatte er es geschafft zu duschen und sich frische Sachen anzuziehen.

Das seltsame Summen einer weiblichen Stimme drang an sein Ohr, während er sich beim Weitergehen Mühe gab, das linke Bein nicht nachzuziehen. Es war ein sonniger Tag Ende September, aber sein Bein sagte ihm, dass das schöne Wetter nicht mehr lange halten würde.

Nichts Gutes hält lange an …

Lincoln schnaubte frustriert über seine eigenen Gedanken. Er stand halb versteckt in einer Sammlung alter Schreibtische, und als sein Blick kurz nach oben ging, musste er ein paarmal blinzeln, denn von der Decke hingen mehrere Tische und Stühle herunter. Ein paar von ihnen waren kunstvoll zu Lampen umgestaltet worden, aber die restlichen sahen aus, als würden sie mithilfe von dicken Seilen als Geiseln gehalten.

„Guten Morgen“, hörte er jetzt eine muntere Stimme hinter sich. „Willkommen im Bless This Mess*.“

Den Blick weiterhin zur Decke gerichtet, sagte Lincoln das Erste, was ihm in den Sinn kam: „Ist das denn überhaupt sicher?“ Dabei deutete er auf die Möbelstücke, die über ihren Köpfen zu schweben schienen.

„Oh ja, der Statiker von der Baubehörde hat es genehmigt.“

Der leicht provozierende Unterton der Frau bewirkte, dass Lincoln sich endlich umdrehte. Von der anderen Seite eines zu einem Waschtisch umgebauten hölzernen Küchenbuffets schaute ihn ein Kobold mit dem wildesten rotgoldenen Lockenkopf an, den er je gesehen hatte. Die Haarspitzen waren heller als der Rest, so als wäre die Sonne herabgestiegen und hätte die Farbe daraus gestohlen. Sie hatte große Ähnlichkeit mit der Fee in dem Mosaik, das er draußen an dem Gebäude gesehen hatte.

Er räusperte sich und antwortete kurz und lakonisch: „Na, dann ist es ja gut.“

Da erstrahlte ein Lächeln im Gesicht der munteren Frau, während sie mit ihrer kleinen Hand eine Art Tunika glatt strich und durch diese Bewegung eine Sammlung grellbunter Armreifen zum Klimpern brachte. Lincoln taxierte sie, wie er es beim Militär gelernt hatte. Seiner Einschätzung nach war sie so klein, dass er sie sogar mit einem auf dem Rücken gefesselten Arm hätte schnappen und überwältigen können. Ihre großen grünen Augen ordnete er allerdings unter der Rubrik Geheimwaffe ein. Dabei war es nicht das Funkeln dieser Augen, das bei ihm die Alarmglocken schrillen ließ, sondern die Tatsache, dass sie ihn viel zu genau beobachteten und schon jetzt mehr gesehen hatten, als ihm lieb war. Nachdem er die Begutachtung abgeschlossen hatte, trat er langsam den Rückzug an.

Doch sie hob im selben Moment den Zeigefinger und sagte: „Ich habe das perfekte Stück für Sie.“ Damit unterbrach sie geschickt seinen Rückzugsversuch. Dann hüpfte sie in entgegengesetzter Richtung davon, sodass die rotgoldenen Korkenzieherlocken tanzten.

„Ich heiße übrigens Opal“, fügte sie noch schnell über ihre Schulter hinweg hinzu.

Dann war sie aus seinem Blickfeld verschwunden, aber er hörte sie von seiner Position in der Nähe klappern und poltern und verriet ihm dadurch, wo sie gerade war.

Schnell sagte er: „Aber ich bin gar nicht wegen der Möbel hier.“

„Ach, das macht doch nichts. Das Stück hier ist trotzdem wie für Sie gemacht. Ich bestehe also darauf, dass Sie es nehmen.“ Im Hintergrund war zu hören, wie sie ächzte, und es klang, als ob sie mit oder gegen etwas kämpfte.

Seufzend blickte Lincoln ein letztes Mal nach oben auf die Verrücktheiten an der Decke, bevor er sich in das Durcheinander begab, um sie zu finden. Er blieb wie angewurzelt stehen, als er sie auf einer alten Soldatenkiste sitzend antraf.

„Die habe ich letztes Jahr bei einer Entrümpelung entdeckt“, erklärte Opal und strich mit ihrer winzigen Hand über das dicke graue Polster, mit dem die Kiste offenbar nachträglich ausgestattet worden war. Der Bezugstoff erinnerte Lincoln an einen wollenen Uniformmantel.

„Aus irgendeinem Grund wusste ich, dass daraus eine Sitzbank werden sollte. Vielleicht für den Eingangsbereich, wo man dann seine Schuhe an- oder ausziehen kann. Oder sie könnte am Fußende Ihres Bettes stehen.“ Während ihrer Ausführungen ließ sie die Beine baumeln wie ein kleines Kind, und jedes Mal, wenn ein Bein nach vorn schwang, lugten unter den ausgefransten Hosenbeinen ihrer schlabberigen Jeans Flipflops hervor.

Weil er sich nicht weiter mit der irritierenden Frage befassen wollte, wo sie wohl diese seltsame Jeans aufgetan hatte, verschränkte Lincoln die Arme vor seinem Oberkörper und betrachtete misstrauisch die Truhe.

„Warum haben Sie so lange Beine daran gemacht?“

Sein Blick ging nach unten zu den dicken hölzernen Spindeln, die sie als Beine genutzt hatte. Sie waren in einem neutralen Grau gestrichen, das gut zu dem cremigen Beige der Truhe passte. Es war deutlich zu erkennen, dass sie sich über die Gestaltung Gedanken gemacht hatte, denn sie hatte sogar die mit einer Schablone aufgemalte ID-Nummer auf der Vorderseite der Truhe in demselben Grau wie das der Beine nachgemalt.

„Ich hatte das Gefühl, dass der künftige Besitzer besonders viel Platz für seine Beine braucht. Wie groß sind Sie, eins fünfundneunzig?“, fragte sie und maß ihn mit einem schnellen Blick.

„Eins achtundneunzig, fast richtig.“

Sie grinste, als hätte sie ein Geheimnis. „Wenn Sie nicht hier sind, um Möbel zu kaufen, weshalb sind Sie denn dann gekommen?“

Lincoln wandte den Blick jetzt von der seltsamen Frau ab und ließ ihn über die kunterbunte Sammlung von Möbelstücken wandern. Dabei fuhr er sich mit einer Hand durch sein langes braunes Haar. Sich die Haare schneiden zu lassen, war ein weiteres Ritual, von dem er sich zusammen mit seiner Karriere beim Militär vor ein paar Monaten verabschiedet hatte.

Nachdem er eine Weile über ihre Frage nachgedacht hatte, antwortete Lincoln ehrlich: „Das weiß ich auch nicht so genau.“ Dann machte er kehrt und ging durch die Reihen von Möbeln zurück zum Ausgang, so schnell es sein schmerzendes Bein zuließ.

„Sie haben Ihre Bank vergessen!“, rief Opal ihm hinterher. „Und Sie haben sich gar nicht vorgestellt!“

Ihre Bemerkung bewirkte allerdings nur, dass er seine Anstrengungen, sich trotz seines Humpelns möglichst schnell aus dem Staub zu machen, noch verstärkte, und er fühlte sich erst sicher, als er wieder in seinem Jeep saß und auf die Küstenstraße eingebogen war.

„Cool, Cole. Echt cool“, sagte er zu sich selbst, stöhnte auf und schlug mit der Faust aufs Lenkrad. Der pochende Schmerz in seinem Knie und die verstörende Begegnung mit der Inhaberin des Antiquitätenladens sorgten dafür, dass er nur noch zurück in sein Strandhaus wollte, um sich dort vor dem Gefühl zu verkriechen, nirgends mehr hinzupassen. Die Ärzte hatten zwar in Bezug auf sein kaputtes Knie getan, was sie konnten, und ihn mit so viel Metall ausgestattet, dass man ihn als eine Art Roboter betrachten konnte, aber kein Bolzen und kein Nagel konnten sein zerstörtes Leben wieder richten.

Dummerweise hatte er seinem alten Kumpel Carter versprochen, mit ihm Frühstücken zu gehen, und obwohl sein Wunsch, sich zu verkriechen, überwog, blieb Lincoln Cole ein Mann, der Wort hielt. Statt also das zu tun, wonach sich seine lahmen Knochen sehnten, fuhr Lincoln zum Driftwood Diner, wo er Carter am Tresen sitzend antraf.

„Hast du etwa schon ohne mich angefangen zu essen?“, fragte er und gab Carter einen kumpelhaften Schlag auf die Schulter, während er dessen noch unberührten Teller mit köstlich aussehenden Speisen etwas genauer in Augenschein nahm: Eier mit Bacon, French Toast und einige Biscuits mit Bratensoße.

Carter stand auf und schloss Lincoln fest in die Arme, aber Lincoln wand sich unter dieser freundschaftlichen Begrüßung. Die Coles hatten es nicht so mit Körperkontakt und öffentlichen Sympathiebekundungen. Von den Männern der Familie war er einen festen Händedruck gewohnt und von den Frauen Umarmungen, die so kurz waren, dass man sie kaum als solche bezeichnen konnte. Carter und seine Familie waren da genau das Gegenteil, denn sie umarmten gern und lange und legten einander häufig den Arm um die Schulter, ohne es überhaupt zu merken.

Endlich ließ Carter ihn wieder los und lud ihn mit einer Geste ein, sich doch zu ihm zu setzen. „Ich habe schon langsam gedacht, dass du mich versetzt. Schön, dass du da bist, Mann.“

„Tut mir leid. Durch das blöde Knie kann ich so gut wie nichts in einem einigermaßen schnellen Tempo erledigen. Ich freu mich auch, dich zu sehen“, sagte er und unterdrückte ein Aufstöhnen, als er sich auf dem Hocker neben Carter niederließ.

Der Umzug und das Auspacken und Einräumen in den letzten paar Tagen hatten zur Folge, dass sein Knie noch steifer geworden war und er sich dadurch eher wie ein gebrechlicher alter Knacker fühlte als wie ein 35 Jahre junger Mann. Als er endlich auf dem Hocker saß, holte er einmal tief Luft und atmete dabei den verführerischen Duft von gebratenem Bacon und Kaffee ein.

„Also, der Laden hier sieht ja aus, als ob er jeden Moment zusammenbrechen würde, aber riechen tut es ziemlich gut.“

„Die leicht heruntergekommene Bude macht einen Teil des Charmes aus, aber warte ab, bis du das Essen hier probiert hast“, sagte Carter und winkte die große blonde Bedienung herüber. „Kannst du meinem Kumpel Lincoln das „Hungriger-Seemann-Spezial“ bringen?“

„Kommt sofort“, antwortete sie und begrüßte Lincoln mit einem herzlichen Lächeln. „Was darf ich Ihnen denn zu trinken bringen?“

Daraufhin deutete Lincoln auf Carters Becher und antwortete: „Kaffee wäre großartig.“

Als die Kellnerin wieder in der Küche verschwunden war, drehte Lincoln sich auf seinem Hocker so, dass er sich einen Überblick über den Gastraum verschaffen konnte, und stellte fest, dass in dem Laden ziemlich viel los war, wenn man bedachte, dass es schon Mitte September war und die Urlaubssaison so gut wie beendet. Aber die Gäste waren anscheinend hauptsächlich Angler, das verrieten die vielen Anglerhosen und Anglerhüte. Ganz hinten in einer Ecke bemerkte Lincoln einen Tisch, an dem junge Mütter bei einer Tasse Kaffee plauderten, während ihre Kinder entweder in ihren Babyschalen schliefen oder in Hochstühlchen saßen.

„Und, hast du dich schon in deinem Strandhäuschen eingerichtet?“, fragte Carter, während er sehnsüchtig auf seinen Teller schaute und dabei genauso hungrig aussah, wie Lincoln sich fühlte. Doch er war so höflich zu warten, bis Lincoln auch sein Essen bekam.

„Ja. Auf jeden Fall ist es dort ruhig.“ Und Ruhe war genau das, was er suchte.

Die blonde Kellnerin war wie der Blitz wieder da und stellte mehrere Teller vor ihm auf den Tisch. Der süße Vanilleduft, der aus einem großen Stapel French Toasts aufstieg, sorgte dafür, dass er sich wieder zum Tresen umdrehte.

„Wow!“, sagte Lincoln, nahm seine Gabel in die Hand und zeigte auf einen von Carters Tellern. „Warum habe ich denn keine Biscuits mit Bratensoße bekommen?“, fragte er die Kellnerin und: „Sind das da in der Soße Shrimps?“

„Es ist gerade eben eine Ladung Biscuits frisch aus dem Ofen gekommen. Ich bringe Ihnen sofort eine Portion. Und wir nehmen für den Soßenansatz nicht, wie gewöhnlich, Wurstbrät, sondern Shrimps.“

„Das ist wirklich genial“, bemerkte Carter.

Josie lächelte nur schüchtern, als sie noch einen Becher mit duftendem Kaffee neben Lincolns Teller stellte.

„Danke, Ma’am“, sagte er und trank einen Schluck von dem Kaffee. Nach der schlaflosen Nacht war das jetzt genau das, was er brauchte.

„Gerne. So, und jetzt hole ich Ihnen noch schnell die Biscuits mit Soße.“ Und damit verschwand sie wieder Richtung Küche.

Lincoln schnitt ein großes Stück von den dicken, süßen Toastscheiben ab und stopfte es sich in den Mund, aber bevor er anfangen konnte zu kauen, senkte Carter den Kopf und sprach ein Tischgebet, in dem er Gott für das Essen dankte und für Lincolns sichere Heimkehr vom Auslandseinsatz. Lincoln verspürte in diesem Augenblick großes Unbehagen, wartete aber trotzdem mit dem nächsten Bissen, bis sein Freund das Gebet beendet hatte.

Er stand in letzter Zeit mit Gott nicht auf besonders gutem Fuß. Seine Großmutter und sein Großvater hatten immer gesagt, dass Gott seine Gebete erhören und ihm ein gutes Leben schenken wolle, und das hatte Lincoln ihnen von ganzem Herzen geglaubt, bis ein Raketenangriff ihm gezeigt hatte, wie naiv es gewesen war.

In Lincolns Familie hatte es vor ihm schon eine ganze Reihe von Männern gegeben, die bei den Marines gewesen waren. In ihr galt die Devise: Die Coles sind dazu geboren, ihr Land zu verteidigen und zu schützen. Sein Großvater, sein Großonkel und sein Vater waren alle Berufssoldaten gewesen, und damit war auch Lincolns Weg vorgezeichnet gewesen. Er hatte schon fast zwei Auslandseinsätze erfolgreich hinter sich gebracht, als der Angriff in Syrien alle seine Pläne zunichtegemacht hatte, sodass er jetzt völlig gebrochen war und keine Ahnung hatte, wie es für ihn weitergehen sollte.

Das Bedürfnis nach ein wenig Abstand, um sich zu erholen und mit der Scham fertigzuwerden, eine solche Enttäuschung für seine Familie zu sein, war nur einer der Gründe, weshalb er schließlich den Rat seines Freundes August befolgt hatte, sich eine Auszeit zu nehmen und sich auf den Weg nach Sunset Cove im Bundestaat South Carolina zu machen.

„Wann wird uns denn eigentlich August mit seiner Anwesenheit beehren?“, fragte Lincoln zwischen zwei Bissen und versuchte, seine trübsinnigen Gedanken zu ignorieren.

Carter tunkte mit einem großen Bissen des fluffigen, saftigen Biscuits die cremige Soße von seinem Teller auf und lachte leise. „Der ist schon so lange auf der ganzen Welt unterwegs, dass ich glaube, er vergisst manchmal einfach, dass er sich hin und wieder bei uns blicken lassen sollte.“

August war Carters Neffe, obwohl die beiden fast gleich alt und eher wie Brüder waren als wie Onkel und Neffe. Lincoln hatte die beiden vor vielen Jahren auf einem christlichen Jugendcamp kennengelernt, also bevor Lincoln Soldat und August ein weltberühmter Künstler geworden war. Sie hatten sofort einen Draht zueinander gehabt und waren über die Jahre in Kontakt geblieben. August war ein Mensch, der andere Menschen anzog, und deshalb war es nicht weiter verwunderlich, dass auch Lincoln eine enge Beziehung zu ihm entwickelt hatte, ganz ähnlich wie die Beziehungen, die er später mit seinen Kameraden beim Militär hatte.

„Aber er ist doch zurzeit in den Vereinigten Staaten, oder?“, fragte Lincoln und schob sich einen weiteren Bissen von dem süßen Toast in den Mund, gefolgt von einem Streifen knusprigem Bacon.

„Ja. Er bringt gerade ein Kunstprojekt in New York City zu Ende“, erklärte Carter mit vollem Mund.

Lincoln kaute bedächtig und dachte dabei über August nach. Der Mann war ein Kunstgenie mit einer Vorliebe für gefärbte Haare und Piercings und konnte aus so ziemlich allem ein Kunstobjekt machen. Lincoln war richtig stolz darauf, wie sein Freund sein unglaubliches Talent dafür genutzt hatte, um den internationalen Erfolg seiner Arbeit mit Menschen zu teilen, die nicht so viel Glück im Leben gehabt hatten wie er. August hatte einen festen Platz in der Kunstszene gefunden, und seine Bilder wurden von Kalifornien bis New York in vielen Galerien ausgestellt.

„Er hat sich wirklich einen Namen gemacht, was?“

„Das kann man wohl sagen“, bestätigte Carter und strahlte vor Stolz.

Aber auch Carter Bradford selbst hatte sich einen Namen gemacht. Bis vor Kurzem waren er und seine Verlobte Dominica Mitglieder einer Worship Band gewesen, die auf großen christlichen Kongressen und anderen Veranstaltungen in den gesamten Vereinigten Staaten unterwegs war und Musik machte. Carter war der Tontechniker der Band, konnte aber auch Klavier spielen und so gut wie jeden Song auf der Gitarre begleiten. Dominica spielte Bass.

Lincoln wusste nicht, weshalb die beiden nicht mehr in der Band spielten, aber er fragte auch nicht nach, weil er der Meinung war, dass Carter es ihm zu gegebener Zeit schon erzählen würde. Und wenn nicht, so folgerte er, ging es ihn auch nichts an.

Carter griff jetzt nach der Kaffeekanne, die die Kellnerin auf dem Tisch hatte stehen lassen, und schenkte ihnen beiden Kaffee nach.

„August hat mir erzählt, dass er dir einen Job im Bless This Mess besorgt hat. Wann fängst du denn dort an?“, fragte er und trank noch einen Schluck Kaffee.

Lincoln blickte nach unten auf seinen Teller und murmelte: „Ich werde da nicht arbeiten.“

„Aber warum denn nicht?“, fragte Carter mit einem Aufstöhnen. „August hat Opal versprochen, dass du bei ihr anfängst, und er ist dafür bekannt, dass er sein Wort hält. War sie sauer?“

Lincolns gesamter Rücken verkrampfte sich, denn es stand August nicht zu, in seinem Namen Versprechungen zu machen. „Sie hat keinen Grund, sauer zu sein, denn ich habe ihr gar nicht gesagt, wer ich bin. Das ist also kein Problem. Und außerdem scheint sie mir auch nicht der Typ zu sein, der überhaupt jemals sauer wird.“

Lincoln zuckte nur mit den Achseln und kaute auf einem weiteren knusprigen Streifen Speck.

Carter warf ihm einen scharfen Blick zu, während er ganz langsam weiterkaute.

„Du merkst selbst, dass du hier ein bisschen zu heftig reagierst, Kumpel, oder?“

„Bitte??“, fragte Lincoln kopfschüttelnd und mit empörtem Unterton. „Das stimmt doch gar nicht.“ Er wischte sich den Mund mit seiner zusammengeknüllten Serviette ab und trank einen Schluck Kaffee. „Hör zu, sage August doch einfach, er soll sie anrufen und ihr sagen, dass sein Freund es sich anders überlegt hat mit dem Job, und damit ist es gut.“

„Sie braucht unbedingt Hilfe im Laden, Lincoln. Lass sie nicht hängen.“

„Aber sie ist echt durchgeknallt. Warum hat August ausgerechnet mich vorgeschlagen? Ist sie eine Art Hippie oder was?“ Diese Frage stellte Lincoln genau in dem Moment, als die Kellnerin einen knallheißen Teller mit Biscuits und Soße vor ihm auf den Tresen stellte.

Er wollte gerade zulangen, als er bemerkte, dass ihr freundliches Lächeln plötzlich wie weggeblasen war. „Ich habe gehört, was Sie gesagt haben, und ich kann nur sagen, dass Opal vielleicht durchgeknallt ist, aber auf eine positive Art. Sie ist die klügste durchgeknallte Frau, der Sie jemals begegnen werden. Und ich kann Ihnen garantieren, dass es viel Spaß macht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Da kommt garantiert keine Langeweile auf.“

Lincoln rutschte verärgert und auch ein bisschen beschämt auf dem Barhocker hin und her.

„Ich bin aber gar nicht auf der Suche nach Spaß“, entgegnete er nur und zog dabei eine Grimasse. Und ganz bestimmt wollte er nichts mit Opals Intuition und Spontaneität zu tun haben, die ihm schon bei dem kurzen Zusammentreffen aufgefallen waren.

„Das merkt man“, murmelte die Kellnerin im Weggehen.

„Was glaubt die eigentlich, wer sie ist?“, fragte Lincoln und schaute ihr nach.

„Das ist Josie, eine von Opals besten Freundinnen, und du hast dich gerade bei ihr ziemlich unbeliebt gemacht. Wenn ich du wäre, würde ich ihr ein richtig dickes Trinkgeld geben, nachdem sie dich gerade dabei ertappt hat, wie du schlecht über ihre Freundin gesprochen hast – und ich würde mir von jetzt an ein anderes Lokal suchen, um zu essen.“ Mit einer abfälligen Geste fuhr Carter fort: „Und im Übrigen, schau dich doch mal selbst an, wie du aussiehst mit deinen langen Haaren und den ausgelatschten Sportschuhen. Du siehst viel eher wie ein Hippie aus.“ Anschließend stieß er Lincoln den Ellenbogen in die Rippen und fügte noch hinzu: „Deine Jeans haben sogar einen Riss im Knie.“

Lincoln unterdrückte den Impuls, sich das schulterlange Haar hinters Ohr zu streichen, weil er wusste, dass sein Freund dann eine weitere Bemerkung gemacht hätte. Dabei hätte auch er seinen Freund aufziehen können, denn mit seinem wirren von der Sonne ausgebleichten Haar, ebenfalls zerrissenen Jeans und einem T-Shirt mit Surfer-Logo war Carter eine Art Mischung aus Bauer und Surfer.

Doch Lincoln schluckte die Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, lieber herunter und murmelte stattdessen nur: „Also, ich bin wirklich nicht auf Komplikationen aus, und die Frau schreit ja förmlich nach Komplikationen.“

Da stieß Carter nur ein schnaubendes Lachen aus und erklärte: „Aber du sollst doch nur Möbel ausliefern und Opal dabei helfen, in ihrem Laden Zeugs herumzuräumen. Was soll denn daran kompliziert sein?“

Die Art, wie sie mich angeschaut hat, war kompliziert, dachte Lincoln, behielt aber auch diese Bemerkung lieber für sich und konzentrierte sich darauf, jeden Bissen seines Frühstücks zu genießen für den Fall, dass es wirklich das letzte Mal gewesen sein sollte, dass er in diesem Café willkommen war. Das Essen war wirklich großartig, deshalb hoffte er, dass er trotz allem wiederkommen durfte.

„Na gut, Pech für dich“, sagte Carter und schüttelte den Kopf, aber nach einem weiteren Bissen wechselte er lieber das Thema und erzählte Lincoln das Neueste über das Kunstcamp, das er im nächsten Sommer eröffnen wollte. Und um dieses Thema ging es dann in ihrem Gespräch, bis sie zu Ende gegessen hatten. Nachdem sie bezahlt hatten und Lincoln einen Zwanzigdollarschein in die Trinkgelddose gesteckt und darauf geachtet hatte, dass Josie es auch sah, verließen die beiden Männer das Lokal.

Es war ein ziemlich schöner, sonniger Strandtag mit einer sanften Brise, aber nicht der umwerfende Blick veranlasste Lincoln, wie angewurzelt stehen zu bleiben, sondern die Rothaarige, die auf der Motorhaube seines Jeeps saß. Er sah sie so verärgert an, wie er konnte, bevor ihm die gepolsterte Bank auffiel, die auf die Rückbank seines Wagens gequetscht worden war. Er hatte doch gewusst, dass er das Dach lieber hätte schließen sollen.

Mit verschränkten Armen sah er sie wütend an, deutete mit dem Kopf auf die Bank und fragte: „Wie haben Sie das denn geschafft? Und woher wussten Sie, dass der Jeep mir gehört?“

Opal machte keinerlei Anstalten, von der Motorhaube zu steigen, wie er es eigentlich erwartet hätte, sondern sie nahm ihre Füße von der Stoßstange, schlug die Beine übereinander und sagte: „Mein Südstaatenakzent lässt vielleicht vermuten, dass ich ein bisschen langsam bin, Schätzchen, aber das ist ein Irrtum. Außerdem bewege ich mich immer noch schneller als Sie, und ich habe gesehen, wie Sie in dieses Biest gestiegen sind, bevor Sie vom Parkplatz vor meinem Laden gefahren sind. Wie unhöflich, sich einfach aus dem Staub zu machen.“ Bei den letzten Worten gingen ihre zarten Augenbrauen nach oben.

Lincoln ignorierte ihren Tadel ebenso wie die Tatsache, dass Carter vor Lachen prustete und fragte: „Wie haben Sie Zwerg es denn geschafft, die Bank aufzuladen?“

Daraufhin warf sie ihm einen gelangweilten Blick zu und antwortete: „Ich weiß eben, wie man mit einer Sackkarre umgeht.“

In dem Moment sah Lincoln aus dem Augenwinkel, wie Carter versuchte, sich aus dem Staub zu machen, aber er packte seinen Kumpel am T-Shirt und fragte: „Ach, wohin denn so plötzlich?“

Doch Carter riss sich los und entgegnete. „Ich bringe mich lieber in Sicherheit. Du hast dich mit deinem Dickkopf in dieses Chaos hineingeritten, jetzt sieh auch gefälligst zu, wie du da alleine wieder rauskommst.“ Mit diesen Worten lupfte er grüßend seine Kappe in Richtung der jungen Frau und sagte „Opal …“, worauf sie mit ihrer fröhlichen Stimme, die schon jetzt an Lincolns Nerven zerrte, antwortete: „Bis dann, Carter.“

Und dann erlebte Lincoln mit ungläubigem Staunen, wie Carter ihn einfach hängen ließ. Er wandte sich wieder der seltsamen Frau zu, weil er wusste, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb – es sei denn, er schnappte sie sich und hob sie von seinem Auto runter, doch das war keine Option. Also wartete er mit geballten Fäusten darauf, was sie wohl als nächstes tun würde.

* Zu Deutsch in etwa: Segne diese Unordnung.

2

Der Hüne von einem Mann sah so aus, als würde er gleich einen Wutanfall bekommen, aber Opal unternahm nichts, um dem aus dem Weg zu gehen. Sie setzte sich noch ein bisschen aufrechter hin und machte sich bereit, während sie darauf wartete, dass er etwas sagte.

„Dafür, dass Sie nicht langsam sind, haben Sie aber sehr lange gebraucht, um zu kapieren, oder vielleicht haben Sie es ja auch gar nicht kapiert, dass ich die Bank nicht haben will. Das habe ich doch klar und deutlich geäußert, als ich Ihren Laden verlassen habe“, sagte Lincoln in scharfem Ton. Eine Windbö blies ihm seine langen Haare ins Gesicht, und er strich sie zurück.

„Doch, das habe ich sehr wohl kapiert, aber die Truhe ist trotzdem für Sie gedacht.“ Als Antwort auf seinen finsteren Blick bot sie ihm ein Lächeln. „Außerdem hätte ich gedacht, dass sie genug Südstaaten-Gentleman sind, um nicht mitten in einem Bewerbungsgespräch wegzurennen.“

Einen Moment lang sah Lincoln sie nur mit großen Augen an, ein sicheres Zeichen dafür, dass er sich ertappt fühlte. Aber genauso schnell kniff er seine Augen wieder grimmig zusammen und verschränkte die Arme vor seiner breiten Brust, wodurch er Opal an einen Kugelfisch erinnerte – stachelig, aber trotzdem irgendwie süß.

„Ich arbeite nicht bei Ihnen.“

Sie konnte sich kaum die spitze Bemerkung verkneifen, die ihr auf der Zunge lag, deshalb räusperte sie sich, sodass es wie ein Hüsteln klang. Dann beschloss sie, ihn ein bisschen zu necken, um herauszufinden, ob dadurch seine Haltung vielleicht etwas weicher wurde. „Warum denn nicht? Mache ich Ihnen Angst?“

Der Blick Lincolns flackerte und verriet ihn, bevor er erneut blinzeln konnte. Sie hatten sich bisher nicht länger als insgesamt vielleicht 30 Minuten gesehen, aber sie hatte bereits gemerkt, dass seine Augen all seine Geheimnisse verrieten, ob er es wollte oder nicht. Und aus irgendeinem seltsamen Grund hatte er tatsächlich Angst vor ihr.

„Nein, Angst machen Sie mir nicht, aber Sie nerven mich. Und ich lasse mich nicht gerne nerven.“ Die Worte kamen richtig heftig heraus, so als sollten sie abschreckend wirken.

Opal dachte kurz daran, ihn damit davonkommen zu lassen, aber am Ende setzte sich dann doch das Gefühl der Herausforderung durch, das Lincoln Cole ihr vermittelte.

Sie stellte das leicht flirtende Auftreten ein, sah ihn ernst und fest an und sagte: „Hören Sie, mir ist schon klar, dass es kein Spaziergang ist, sich mit ihrer missmutigen Persönlichkeit abzugeben, aber ich habe Möbel in meinem Laden, die unbedingt ausgeliefert werden müssen. Ich könnte also auf jeden Fall Ihre Hilfe gebrauchen.“

„Ich dachte, Sie wissen, wie man mit einer Sackkarre umgeht“, entgegnete er darauf nur ironisch und mit einem herablassenden Grinsen.

Irgendjemand gehört hier auf den stillen Stuhl, dachte Opal, sah ihn im Gegenzug mit einem völlig verständnislosen Blick an und beschloss, sich nicht weiter an dieser Kindergarten-Nummer zu beteiligen. Solchen Auseinandersetzungen war sie in ihrer gesamten Jugend immer wieder aus dem Weg gegangen, da würde sie jetzt als Erwachsene ganz sicher nicht anfangen, sich daran zu beteiligen.

„Wenn Sie Ihre Meinung noch ändern, wissen Sie ja, wo Sie mich finden“, erklärte sie und kochte vor Zorn fast über. Deshalb kletterte sie jetzt von der Kühlerhaube herunter und ging in das Lokal hinein, um einen Eistee zu trinken, den sie wirklich dringend nötig hatte, um sich ein bisschen abzukühlen.

„Ganz sicher nicht“, rief Lincoln ihr noch hinterher, bevor die Fliegengittertür hinter ihr zuschlug.

Auf der anderen Seite der Tür holte Opal erst einmal tief Luft und atmete dann ganz langsam wieder aus. In der Regel ließ sie sich von Menschen nicht aus der Ruhe bringen, aber dieser übellaunige Mann hätte sich gerade beinahe für seine Bemerkungen eine Ohrfeige eingefangen.

Doch im Moment hatte Opal Wichtigeres zu tun, als sich mit Lincoln Cole herumzuschlagen. Deshalb kaufte sie sich rasch einen großen Becher Eistee und beeilte sich, möglichst schnell nach Hause zu kommen. Nachdem sie dort eines ihrer Lieblingsblümchenkleider angezogen hatte, machte sie sich auf den Weg zu Higgins Beerdigungsinstitut.

Lange ging das Gerücht in Sunset Cove herum, dass die Mitglieder des örtlichen Strickklubs bereits mit den ersten Siedlern auf der Mayflower ins Land gekommen seien und bei deren Landung die Quelle ewiger Jugend gefunden hätten. Denn solange Opal denken konnte, war keines der Klubmitglieder gestorben – bis jetzt. Obwohl die Gesichter der Strickklub-Ladys von einem Geflecht tiefer Falten zerfurcht waren, waren sie eine unternehmungslustige Truppe mit jeder Menge Feuer, und jede von ihnen schien wild entschlossen, alle Einwohner von Sunset Cove zu überleben.

Opal und ihre beiden engsten Freundinnen Josie und Sophia waren voller Bewunderung für viele Dinge, die sie beim Strickklub beobachten konnten, wie beispielsweise ihre Loyalität untereinander und ihr Bestreben, viel Spaß miteinander zu haben. Nicht so begeistert waren die jungen Frauen allerdings davon, dass die Damen vom Strickklub Klatsch und Tratsch liebten und darüber hinaus immer und überall dabei sein mussten.

Und jetzt war endlich der Tag gekommen, an dem sich herausstellte, dass zumindest eine von ihnen nicht unsterblich war. Schade, dass es ausgerechnet Miss Liza Pierson sein musste, die vom Kindergarten bis zum Highschoolabschluss Opals geliebte Sonntagschullehrerin gewesen war. Miss Liza hatte einmal ihr gegenüber geäußert, dass sie so sehr an den Kindern aus Opals Jahrgang gehangen hatte, dass sie einfach jedes Jahr mit ihnen weitergemacht und die Sonntagschulgruppe nie abgegeben hatte. Das musste wirklich gestimmt haben, denn nach dem Schulabschluss dieses Jahrgangs hatte sie in der Sonntagschule wieder ausschließlich Vorschulkinder unterrichtet.

Opal stellte fest, dass sie in der Schlange, in der die Gäste der Trauerfeier noch einmal am Sarg Abschied nahmen, direkt hinter der Gruppe der noch lebenden Strickklub-Ladys stand. In der kleinen Stadt am Meer war eine Beerdigung eine öffentliche Angelegenheit – mit kalten Getränken im Foyer und allem, was dazugehörte. Wirklich jeder kam – vermeintlich, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, aber Opal hatte den Verdacht, dass das Motiv eher Neugier war oder einfach das Gefühl, sich an die Gepflogenheiten halten zu müssen.

„Sie haben das Blumengesteck, das wir bestellt haben, total verhunzt“, beschwerte sich Ethel Matthews, die Leiterin des Postamts von Sunset Cove und die grantigste Dame des Strickklubs. Ethel, war immer von einer Nivea-Duftwolke umgeben, und das war auch das einzige Angenehme an ihr. Sie schnalzte ungehalten mit der Zunge und zeigte mit ihrem Gehstock auf das kitschigste Grabgesteck, das Opal je gesehen hatte. Weiße und rosafarbene Seidenblumen waren zu einem kunstvollen Kissen gesteckt, über das quer eine Schleife mit der Aufschrift „Von Jesus gerufen“ verlief. Und am Ende der Schleife hing ein Spielzeughandy.

„Ach, dann haben Sie das gar nicht so bestellt?“, fragte Opal und war ein wenig erleichtert, dass der Geschmack der alten Damen wohl doch nicht so schlecht war, wie sie gedacht hatte.

Doch während die Schlange der Trauergäste zum Sarg weiter vorrückte, hörte Opal, wie Ethels Schwester Bertie ebenfalls mit einem abfälligen Zungenschnalzen neben ihr sagte: „Nein, so haben wir das ganz sicher nicht bestellt! Wir hatten gesagt, dass sie ein echtes Telefon daran hängen sollen, eines mit Hörer und Wählscheibe. Die arme Liza. Sie hat doch nie in ihrem Leben ein Handy besessen.“

„Ja wirklich! Liza hätte gar nicht gewusst, wie sie mit so einem Ding den Ruf von Jesus annehmen soll“, fügte Madge, das Mitglied des Strickklubs mit den meisten und tiefsten Falten noch hinzu.

Opal deutete auf den hellgrauen Sarg mit einem wunderschönen Wiesenblumengesteck darauf und warf ein: „Dann hat Jesus Miss Liza offenbar eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen.“

Dieser Kommentar brachte ihr ein paar strenge Blicke ein, und Ethel Matthews kniff ihr sogar richtig fest von hinten in den Arm, sodass sie zurückzuckte, sich die brennende Stelle rieb und schnaubte: „Ich mein’ ja bloß.“

„Vielleicht behältst du besser für dich, was du meinst, kleine Klugscheißerin“, sagte Bertie empört, und alle Damen des Strickklubs drängten sich an Opal vorbei. Dabei wurde ihr sogar die Spitze eines Gehstocks in den Fußrücken gerammt. Zum Glück hatte sie ihre Flipflops noch gegen ein Paar Sneaker getauscht.

Das winzigste, älteste und ganz sicher exzentrischste Mitglied des Strickklubs, Dalma Jean Burgess, knabberte an einem Cookie, als sie sich an Opal vorbeischob. Während alle anderen Mitglieder des Klubs in ihren feinsten Sonntagskleidern erschienen waren, trug Dalma eine Highwaist-Hose und ein schlichtes weißes T-Shirt. Ihr Outfit wurde komplettiert durch Hosenträger und eine Ballonmütze.

Mit einem spitzbübischen Blick ihrer graublauen Augen beugte sie sich zu Opal und flüsterte: „Ich fand das lustig. Ich glaube, ich schalte meine Mailbox lieber aus, damit er mir noch für eine Weile keine Nachrichten draufsprechen kann.“ Sie zwinkerte und schob sich dann direkt vor Opal wieder hinter den anderen alten Damen in die Schlange.

Opal versuchte, ein Grinsen zu unterdrücken und konzentrierte sich ganz darauf, Miss Liza die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Weg wieder hinaus aus der Aufbahrungshalle sah sie flüchtig eine italienische Schönheit, die in einem schwarzen Hosenanzug und einer riesigen Sonnenbrille zur Tür hereinstolziert kam. Ihr glänzendes braunes Haar war perfekt zu langen lockeren Wellen frisiert, und selbst wenn Sophia Grace Prescott wegen ihres Mannes, einem Footballstar, nicht in der Welt der Promis zu Hause gewesen wäre, hätte diese Frau alleine schon aufgrund ihrer Präsenz die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen.

„Sie wissen aber schon, wie man einen Auftritt hinlegt, Mrs Priss, oder?“, sagte Opal und legte ihren Arm um Sophia, wobei ihr der Hauch eines teuren Parfums in die Nase stieg.

„Hi Schnecke. Wo ist denn Josie?“, fragte Sophia, lehnte sich nach hinten, und als sie ihre Sonnenbrille abnahm, kamen blaugrüne, von dichten Wimpern eingerahmte Augen zum Vorschein.

„Sie muss noch arbeiten, müsste aber eigentlich bald eintrudeln. Es bleibt doch dabei, dass wir uns heute bei mir treffen, oder?“

„Ja, meine Mutter passt auf Collin auf.“

„Gut, Josie und ich sind so froh, dass du dich für diesen Anlass freimachen konntest.“

„Ty war nicht besonders erfreut, dass ich sein Spiel verpasse, aber damit muss er jetzt mal fertigwerden“, sagte Sophia mit Überzeugung. Dem angespannten Unterton, mit dem sie den Namen ihres Mannes sagte, entnahm Opal, dass es in der jungen Ehe ihrer Freundin schon entspanntere Zeiten gegeben hatte.

„Bis nachher dann“, sagte Opal, denn sie wollte nicht, dass ein Mitglied des Strickklubs etwas mithörte, worüber dann später getratscht werden konnte, und Sophias kräftige Stimme war weithin zu hören, sodass sie weitere Fragen oder Kommentare über Ty lieber für sich behielt.

~

Als es langsam Abend wurde, fegte Opal die Terrasse hinter ihrem Haus und schaltete eine Lichterkette mit dicken Glühbirnen über dem Esstisch ein, den sie für einen kleinen Imbiss gedeckt hatte. Die Ankunft ihrer Freundinnen kündigte sich mit den Schlagen von Autotüren vor ihrem Haus an. Die Tagesordnung für den Abend bestand ausschließlich darin, das Leben von Miss Liza noch einmal zu feiern und sich darüber auf den neuesten Stand zu bringen, was im Leben der Freundinnen gerade so los war.

Obwohl Sophia ein paar Autostunden entfernt lebte, kam sie fast jeden Monat einmal in die alte Heimat, um sich mit Opal und Josie zu treffen. Und seit Jahren wurden die drei die Sand Queens genannt, ein Name, mit dem sie sich ebenso von ganzem Herzen identifizierten wie mit ihrer lebenslangen Freundschaft.

Kurz darauf kam Josie mit verquollenen Augen die Verandatreppe herauf, gefolgt von Sophia. „Auf dem Weg hierher ist mir erst bewusst geworden, dass Miss Liza ja jetzt gar nicht mehr in der Sonntagschule unterrichtet“, sagte Josie.

„Es hat dir wirklich Spaß gemacht, ihr beim Unterrichten zu helfen, oder?“, fragte Opal, woraufhin Josie nur schweigend nickte. „Hast du vor, den Unterricht jetzt allein zu übernehmen?“

Josie wischte sich die Tränen ab. „Ja, seit ihrem kleinen Schlaganfall habe ich sowieso schon fast alles allein gemacht.“

Opal führte Josie hinüber zu einem Stuhl, während Sophia ein paar Servietten aus dem Haus holte. Als sich alle gesetzt hatten, rückten sie mit ihren Stühlen ganz eng zusammen zu einem Kreis und hielten sich bei den Händen. Die meisten Leute hielten Josie für schüchtern, aber hinter ihrer Zurückhaltung verbarg sich ein weiches Herz, das nur eine Art zu lieben kannte, nämlich ganz und gar. Eine Weile blieben sie so zusammen sitzen, und als Josie dann ihre Fassung zurückgewonnen hatte, kamen die drei Frauen zu dem Schluss, dass die beste Medizin für ein trauerndes Herz etwas Süßes und Dickmachendes sei.

„Also damit kann ich auf jeden Fall dienen“, sagte Sophia, griff in ihre Segeltuchtasche und holte eine Plastikdose heraus. „Meine Mutter hat Sfogliatelle gemacht. Das war Miss Lizas italienische Lieblingssüßigkeit.“

„Wie lieb von deiner Mutter“, sagte Opal, sprang auf und ging hinüber zur Terrassentür. „Ich habe auch einen Sommerpunsch und ein bisschen Fingerfood für uns. Bin sofort wieder da.“

„Hast du das etwa alles noch selbst gemacht?“, fragte Josie und klang ein wenig bange, bevor Opal die Schiebetür wieder zuzog.

„Nein Schätzchen. Tut mir leid, aber heute war es dazu ein bisschen zu hektisch.“

Opal huschte ins Haus und mischte Gingerale mit einer pinkfarbenen Punsch-Mischung. Ein Treffen in Sunset Cove ohne das süße und gleichzeitig herbe Getränk war kein richtiges Treffen, egal zu welcher Jahreszeit. Sie nahm außerdem einen Plastikbehälter mit Gurken- und Frischkäse-Sandwiches aus dem Kühlschrank.

Als sie alles auf einem Tablett arrangiert hatte, brachte sie es nach draußen zu ihren Freundinnen und erklärte: „Meine Mutter hat Sandwichs für uns gemacht.“

Jede der Frauen machte sich einen Teller zurecht, füllte ein Glas mit dem Punsch und knabberte still vor sich hin, während die Wellen des Meeres auf der anderen Seite der Terrassenumrandung ihr Lied sangen.

Opal aß zuerst ein Sandwich und hob sich die italienische Blätterteigköstlichkeit für den Schluss auf. Sie nahm das zarte Gebäck in die Hand und betrachtete das goldgelbe Äußere. „Luciana ist wirklich ein Engel, dass sie die für uns gebacken hat.“ Beim Hineinbeißen löste es bei ihr ein genussvolles Aufstöhnen aus, als der blättrige Teig brach und eine köstliche Ricotta-Füllung freigab. „Das ist sooo gut.“

„Hmmm …“ Josie biss ein weiteres Mal von ihrem Gebäck ab und spülte mit einem Schluck Punsch nach. „Wodurch war denn dein Tag so hektisch, Opal? Ist alles in Ordnung?“, fragte sie.

Vor Opals innerem Auge blitzte der Fremde mit der finsteren Miene auf, aber sie sagte: „Ach eigentlich durch gar nichts. Alles bestens.“ Opal wand sich innerlich, denn sogar für ihre eigenen Ohren klangen die Worte unecht.

„Ich habe heute Lincoln Cole Frühstück serviert“, sagte Josie, schenkte allen dreien Punsch nach und warf Opal einen demonstrativen Blick zu. „Sollte er nicht eigentlich bei dir im Laden arbeiten?“

„Ja, hätte er sollen, hat er aber nicht“, antwortete Opal, biss ein weiteres Mal von dem Blätterteiggebäck ab und schwelgte in dem leichten Orangenaroma der Füllung.

„Erzähl schon, Opal“, meldete sich jetzt Sophia zu Wort, während sie auf ihr Handy schaute.

„Im Grunde kam er in den Laden gestürmt und hat gekeucht und geschnaubt und sich benommen, als wollte er mein Haus umpusten“, berichtete Opal daraufhin.

Sophia verdrehte die Augen und kicherte. „Kannst du nicht einmal sagen, was Sache ist, ohne ein Märchen daraus zu machen?“

„Lincoln Cole war unhöflich und grob. Er will nicht bei mir arbeiten. Ist das deutlich genug?“ Opal wusste, dass es deutlich war, und die Botschaft, die es enthielt, gefiel ihr selbst ganz und gar nicht.

Josie verzog das Gesicht und sagte: „Das tut mir leid, Opal.“

Doch diese machte nur eine wegwerfende Geste, als wollte sie das unangenehme Thema verscheuchen, obwohl sie vorhatte, mit ihrem alten Freund Augustus ein Telefongespräch darüber zu führen, warum er eigentlich Lincoln Cole als neuen Mitarbeiter für das Bless This Mess vorgeschlagen hatte. „Mach dir keinen Kopf, Schätzchen. So ist das Leben. Mir fällt schon was ein.“

Dann lenkte sie das Gespräch auf Collin, indem sie Sophia fragte, wie es dem süßen Kleinen gehe. Aber während Opal sich die Fotos auf Sophias Handy ansah, wieselte sich der griesgrämige Kerl immer wieder in ihre Gedanken. Sie fragte sich, ob sie das grimmige, aber hübsche Gesicht jemals wiedersehen würde.

~

Schon wenige Tage später bekam sie auf diese Frage eine Antwort.

Weil sie keine Hilfe hatte, übernahm sich Opal bei ihren Bemühungen, die Möbellieferungen allein zu bewältigen. Bis zum letzten Herbst hatte ihr Bruder ihr geholfen, aber der war nicht mehr da, weil er jetzt auf dem College war, und nun merkte sie, wie sehr ihr seine Hilfe fehlte. Angestrengt saß sie vor ihrem Computer und wollte gerade für eine Stellenanzeige unter der Rubrik „Hilfe gesucht“ auf „Senden“ drücken, als das Glöckchen über der Ladentür bimmelte.

Ohne die Stellenanzeige abzuschicken, stand sie langsam von ihrem Schreibtisch auf, reckte und streckte ihren schmerzenden Rücken und ging nach vorn in den Laden. Auf halbem Weg dorthin traf sie auf einen griesgrämigen Riesen.

Er hatte sich seine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, damit sie seine Augen nicht sehen konnte, und sie biss sich auf die Unterlippe, damit das Lächeln, das sich seinen Weg bahnen wollte, blieb, wo es war. Ihr war nämlich klar, dass er jetzt versuchte, undurchschaubar zu bleiben, um seine Geheimnisse nicht preiszugeben, aber ebenso klar war ihr auch, dass ihm das nicht gelingen würde. Versuch’s doch mal, du großes Kind, dachte sie.

In der einen Hand hatte Lincoln einen Beutel mit Muscheln, den er ihr jetzt hinhielt, und sagte: „Die waren in der Bank. Ich habe gedacht, Sie möchten sie vielleicht zurückhaben.“

Doch Opal machte keine Anstalten, den Beutel entgegenzunehmen, sondern sagte stattdessen: „Dass Sie die Muscheln zurückbringen wollen, ist doch bloß eine Ausrede. Wir wissen beide, dass Sie unbedingt wiederkommen mussten.“ Dabei klimperte sie mit den Wimpern, woraufhin er seine Augenbrauen hochzog, während sie fortfuhr: „Es ist doch völlig okay, wenn sie einfach nur herkommen, weil Sie mich sehen wollen. Mir macht das nichts aus.“

„Was? Nein! Die waren in Ihrer Bank …“ Er versuchte noch einmal, ihr den Beutel zu geben, aber sie weigerte sich erneut, ihn entgegenzunehmen.

Sie seufzte. Ihn ein bisschen zu provozieren, machte gar keinen Spaß, wenn er nicht mitmachte. „Sie gehören zu der Bank dazu“, erklärte sie deshalb nur.

Daraufhin ließ Lincoln die Hand mit dem Beutel sinken und drückte ihn für ihren Geschmack ein bisschen zu aggressiv an sich. „Warum?“, fragte er und spuckte das Wort aus, als ob es einen schlechten Geschmack hätte.

„Jedes Mal, wenn ich ein Stück fertiggestellt habe, verstecke ich irgendwo darin oder daran eine Muschel, verbunden mit einem Wunsch für den neuen Besitzer.“

Daraufhin blinzelte er einmal und rückte seine Mütze zurecht, aber sie konnte sein Gesicht immer noch gut sehen. „Sind Sie so eine Art Flaschengeist?“, fragte er.

Opal war bewusst, dass er sich ihr gegenüber gerade beleidigend benahm, aber sie entschied sich, trotzdem zu kichern.

Beleidigungen und Spott einfach wegzulachen, war der Abwehrmechanismus, den sie einsetzte, um mit Menschen fertigzuwerden, die meinten, ihr zeigen zu müssen, wie sehr sie ihre Andersartigkeit störte. Aber sooft man ihr auch mit solch abwertendem Spott begegnete, sie war, wie sie ist, und sie hatte keinerlei Verlangen, sich zu ändern. Damit mussten Leute wie dieser Mann, der da vor ihr stand, einfach fertigwerden.

Opal lehnte sich mit einer Hüfte gegen den Ohrensessel mit dem Leopardenprint-Bezug, der neben ihr stand, und versuchte dadurch, ihren überanstrengten schmerzenden Rücken etwas zu entlasten. „Also das hat mir wirklich noch niemand unterstellt. Meine Wünsche sind nämlich eigentlich Gebete.“

„Sie sagen, dass Sie in jedem Möbel, das sie bearbeiten, eine Muschel verstecken?“, fragte er argwöhnisch.

„J ... a … a“, antwortete sie sehr langsam und wachsam.

Daraufhin hob er den Beutel wieder hoch und fragte: „Und warum war dann in der Bank ein ganzer Beutel voll?“

„Weil ich das Gefühl hatte, dass der neue Besitzer jede Menge Gebete und gute Wünsche gebrauchen kann“, antwortete sie darauf nur achselzuckend.

Lincoln schnaubte und verschränkte die Arme vor der Brust, ließ aber den Beutel nicht los.

„Als ich im Auslandseinsatz war, haben auch viele Menschen für mich gebetet“, sagte er mit bitterem Unterton und verlagerte dabei das Gewicht auf sein rechtes Bein. „Wie man sieht, hat es richtig viel genützt.“ Er drückte Opal den Beutel in die Hand, sodass sie gar keine andere Wahl hatte, als ihn anzunehmen. „Die hier brauche ich nicht.“

„August hat erzählt, dass Sie bei einem Raketenangriff verwundet worden sind“, sagte sie und merkte, dass sein Körper daraufhin ganz starr wurde, aber sie war fest entschlossen, nicht einzuknicken.

„Er hatte nicht das Recht, meine Privatangelegenheiten auszuplaudern“, entgegnete er.

Opal hatte das Gefühl, es hätte nicht viel gefehlt und er hätte sie angeknurrt, doch sie tat seine Schelte ab und redete weiter: „Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, so etwas zu überleben?“

„Gering bis null“, antwortete er, und diese drei Worte kamen voller Zorn heraus.

Sie zeigte auf sein linkes Hosenbein, denn sie hatte registriert, dass es das Bein war, das er beim Gehen schonte. „Haben Sie eine Prothese?“

„Nein!“, antwortete er und lief dabei dunkelrot an.

Daraufhin stieß Opal einen leisen Pfiff aus und fragte: „Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer solchen Verletzung nicht amputiert werden muss?“

Nachdem er sich zuvor so aufgeplustert hatte, sackten Lincolns Schultern jetzt wieder nach unten und er antwortete: „Man hatte mir gesagt, dass es amputiert werden würde, aber als ich aus der Narkose aufwachte, war es noch da.“

„Hmmmm.“ Opal zeigte auf die Tür hinter ihm. „Sie sind vorhin hier hereingestürmt, und ich bin sicher, dass sie auch genauso wieder gehen werden.“ Dabei warf sie den Beutel mit Muscheln in die Luft und fing ihn ebenso locker wieder auf.

„Wahrscheinlich haben Sie recht damit, dass Sie die hier gar nicht brauchen. Ich würde nämlich sagen, dass ziemlich viele der Gebete, die für Sie gesprochen wurden, schon erhört worden sind. Sie dürfen jetzt also gern wieder hinauspoltern, Mr Cole.“ Mit diesen Worten machte sie kehrt und ging zurück in ihr Büro, ohne sich noch einmal umzudrehen.

Es vergingen einige Augenblicke, und sie fragte sich, ob er wohl schon gegangen war. Als dann schließlich das Türglöckchen bimmelte als Zeichen, dass er tatsächlich den Laden verlassen hatte, stieß Opal einen entnervten Seufzer aus und ging hinüber zu ihrem Schreibtisch, wo ihr die fertige, aber noch nicht abgeschickte Mail auf ihrem Computerbildschirm ins Auge fiel. Dadurch wurde sie wieder daran erinnert, dass ihr die dringend benötigte Hilfe immer noch fehlte. Sie schickte die Anzeige also rasch ab, bevor sie sich auf einen alten Schaukelstuhl konzentrierte, der sie geradezu anflehte, in einen Pflanzenständer verwandelt zu werden.

„Vielleicht bekomme ich hierdurch die Ruhe, die ich nach diesem Sturm brauche“, murmelte sie vor sich hin und griff nach einem Stück feinen Schmirgelpapier, um sich an die Arbeit zu machen.

Sie versuchte, sich die Farbe vorzustellen, mit der sie das schmuddelige Weiß des Gestells überstreichen würde, aber sie sah immer nur die Goldkringel in den wilden braunen Augen. Kopfschüttelnd versuchte sie es noch einmal und glättete eine raue Stelle an der Armlehne, aber in Gedanken war sie sofort wieder bei seinem sonnengebräunten Gesicht. Der Mann kann wirklich seinen Zorn nicht unter Kontrolle halten, dachte sie.

„Rot mit Goldakzenten“, erklärte sie dann sich selbst, als sie endlich den Stuhl in seiner neuen Funktion als Pflanzgefäß vor sich sah. Vielleicht war ja der hitzige Wortwechsel mit dem grantigen Soldaten genau das, was sie zur Inspiration gebraucht hatte. Vielleicht ist das der Beginn einer Kollektion mit dem Titel „Feindseligkeit“, dachte sie und musste grinsen.

3

In seiner Kindheit und Jugend hatten Stürme für Lincoln immer einen Reiz gehabt. Er hatte es genossen, wenn sie angerast kamen, die gesamte Atmosphäre um ihn her beherrschten und ihn daran erinnerten, wer das Sagen hatte – jedenfalls nicht er. Aber das war lange her. Mittlerweile fürchtete er den Schmerz tief im Inneren seines Beines, wenn sich ein Sturm ankündigte, und er hasste das Gefühl, dem ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Er ließ jetzt den Hammer sinken und blickte kurz zum Himmel, der sich immer mehr zuzog.

„Da kommt ’n Sturm“, murmelte er vor sich hin und senkte die Stimme, um den Südstaatenakzent seines Großvaters zu imitieren, der das immer gesagt hatte, wenn sich der Himmel über seiner Heimatstadt Beaufort zuzog so wie jetzt der Himmel über ihm. Er schaute noch einmal hinüber zu den geschlossenen Sturmfensterläden seines Strandhauses, um sich zu vergewissern, dass alle Fenster vollständig geschützt waren, bevor er sein Werkzeug einsammelte und es wieder in den kleinen Schuppen hinter dem Haus brachte.

Er war jetzt erst seit zwei Wochen in Sunset Cove, aber es schlich sich bereits der Gedanke ein, dass es vielleicht eine Schnapsidee gewesen war, seine Heimatstadt zu verlassen. Vielleicht würde er einfach seine Sachen packen und sich wieder auf den Heimweg machen, sobald der Sturm vorbei war. Er brauchte einfach nur ein bisschen Freiraum, um seine Wunden zu lecken, aber bis jetzt hatte er dazu weder Zeit noch Raum dafür gehabt.

Er stieß einen langen Seufzer aus, denn ihm war klar, dass das im Moment keine Option war.

Die letzten paar Monate, die er in Beaufort verbracht hatte, liefen noch einmal vor seinem inneren Auge ab und bestätigten, dass er sich genau da befand, wo er sein sollte. Es waren die finstersten Monate seines Lebens gewesen, und dabei dachte er noch nicht einmal an seine Verletzungen, die OPs oder die Physiotherapie. Die schlimmsten Monate waren erfüllt gewesen von dem verzweifelten Versuch, sich gegen eine depressive Stimmung zu stemmen, die er einfach nicht abschütteln konnte. Es war ein Kampf, den er mittlerweile so gut wie verloren hatte.

An den meisten Tagen hatte er einfach nur auf dem Bett gelegen und sich gefragt, warum er eigentlich aufstehen sollte. Seine Mutter, die ihn ständig gedrängt hatte, etwas zu unternehmen, war einer der Gründe für seinen Umzug gewesen. Aber dann spürte er wieder den eigentlichen Grund für seinen abrupten Umzug wie eine schwere Last auf sich, und sein Magen zog sich vor Scham schmerzhaft zusammen. Lincoln bezweifelte, dass er jemals bereit sein würde, sich dem Chaos zu stellen, das er zu Hause hinterlassen hatte.

Er schaute am verlassenen Strand entlang und hatte das quälende Gefühl, gerade in einen Sturm ganz anderer Art zu geraten.

Als er zurück ins Haus humpelte, hörte er den schrillen Klingelton seines Handys, das auf dem alten Küchentresen lag. Er hatte das Haus von einem Freund der Familie gemietet und gleich auf den ersten Blick gesehen, dass das in die Jahre gekommene Strandhaus gut zu ihm und seiner Situation passte.

Er nahm sein Handy vom Tresen, wischte mit dem Finger über das Display und hielt es dann an sein Ohr. „Was ist?“

„Machst du gerade die Schotten dicht?“, fragte Carter und seine Stimme klang ein bisschen gedämpft.

„Ja, bin eben fertig geworden. Alle Sturmläden sind geschlossen. Ich habe eigentlich gedacht, dass du gerade auf dem Surfbrett stehst“, sagte er und schaute derweil zu dem kleinen Fenster hinaus. Dabei stellte er fest, dass die Wellen von Minute zu Minute höher wurden. Früher waren er und Carter gerade bei solchen Wetterbedingungen am liebsten surfen gegangen.

„Dazu habe ich heute keine Zeit“, erklärte Carter. „Ich muss hier im Musikstudio noch etwas zu Ende bringen. „Hast du Lust, dich später mit mir und meiner Familie in der Feuerwache zu treffen?“, fragte er weiter und klang schwer beschäftigt.

„Möchtest du, dass ich rüberkomme und dir ein bisschen helfe?“, fragte Lincoln daraufhin.

„Nee, ich bin fast fertig. Pack ein paar Sachen ein und fahr landeinwärts, bevor die Brücke zur Uferstraße gesperrt wird.“

„Ja, das mach ich.“

„Wir treffen uns dort in ungefähr einer Stunde, vorausgesetzt, es ist nicht allzu viel Verkehr.“

Lincoln verkniff sich ein Aufstöhnen. Ach ja, der Verkehr würde sicher grauenhaft sein. „Während einer Tropensturmwarnung? Es ist fast Hurrikanstärke angesagt. Na klar!“ Beide Männer lachten leise.

„Ich schicke dir gleich die Route auf dein Handy. Du weißt ja, wie übel diese Stürme spät in der Saison sein können, also beeil dich lieber.“

Lincoln schnaubte nur und fand, dass sein Kumpel ein bisschen zu altväterlich klang. „Jawoll, Sir“, spottete er deshalb und verabschiedete sich dann rasch.

Bevor er sein Handy wieder hinlegen konnte, stellte er fest, dass auf seiner Mailbox eine Nachricht für ihn eingegangen war. Als er den Namen Jefferson Cole auf dem Display sah, sank ihm der Mut. Argwöhnisch drückte er auf „Abspielen“ und hielt sich das Handy wieder ans Ohr, innerlich gewappnet für die dröhnende Stimme, die der Enttäuschung über ihn Luft machen und ihn harsch tadeln würde.