9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

Wie das Unmögliche möglich wird

Seit Thimon von Berlepsch auf dem Schloss seiner Familie ein altes Buch über Magie in die Hände fiel, ist er von dieser geheimen Kunst fasziniert. Möglich machen, was unmöglich scheint – dieser Passion wird er fortan sein Leben widmen. In diesem Buch gewährt uns der Magier Einblick in sein Leben und seine Kunst, nimmt uns mit zu den geheimnisvollen Orten seiner Lehrzeit, zu Zauberern, Experten der Hypnose, Schamanen, Sadhus und Medizinfrauen aus den verschiedensten Kulturen. Und er zeigt: Jeder von uns kann Meister des magischen Moments werden – wenn wir das Staunen (wieder) entdecken und unseren Impulsen folgen. Anhand seines eigenen, spannenden Werdegangs erzählt er, wie wir unsere Wahrnehmung beeinflussen und unsere Vorstellungskraft trainieren können. Wie wir unseren Alltag durch einfache Kniffe wieder zum Leuchten bringen. Und wie wir schließlich selbst zu Magiern unseres Lebens werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Thimon von Berlepsch

Daniel Oliver Bachmann

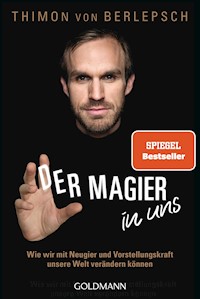

Der Magier in uns

Wie wir mit Neugier und Vorstellungskraft unsere Welt verändern können

Dieses Buch widme ich meinen Eltern.

Sie schenkten mir bedingungslose Liebe

und unendliche Freiheit.

Weil sie den Mut hatten, unkonventionelle Wege zu gehen,

konnte ich herausfinden, wer ich wirklich bin.

Zeitweilig kommen wir um Wissenschaft, Mathematik und

gelehrte Diskussion nicht herum, mit deren Hilfe sich

das menschliche Bewusstsein weiterentwickelt.

Zeitweilig brauchen wir aber auch Gedichte, das Schachspiel und Geschichten, an denen unser Gemüt Freude und

Erfrischung findet.

SAADI

Inhalt

Prolog

Kindheit auf dem Schloss

Über Magie und Neugier

Das magische Buch

Über Magie und Schicksal

Ein Magier in der Schule

Über Magie und Staunen

Auf den Philippinen

Über Magie und Rituale

Im Gefängnis von Cebu City

Über Magie und Vergleiche

Goldschmied in spe

Über Magie und Kraft

Ich steh auf Berlin

Über Magie und Glück

Eine Reise nach Myanmar

Über Magie und Geschenke

João de Deus

Über Hypnose und Trance

Anthony Jacquin und die Kunst der Hypnose

Über Hypnose und die Als-Ob-Methode

Reisen nach Guatemala und Kolumbien

Über Hypnose, Phobien, Raucherentwöhnung und Heilkunst

»SecretCircle« und »Der Magier«

Über Hypnose und Halluzinationen

Reise nach Indien

Über Hypnose und Telepathie

Reise nach Madagaskar

Über Hypnose und Dankbarkeit

Epilog

Zugabe!

Prolog

Meine Urgroßmutter Ursi Haupt von Buchenrode warf einen letzten Blick auf Schloss Sorok, dann stieg sie in eine der drei bereitstehenden Kutschen, die gefüllt waren mit Lebensmitteln, Kleidung, Decken sowie der Aussteuer meiner Großmutter Marie-Louise. Eine gefährliche Fahrt lag vor ihnen, vielleicht eine, die sie nicht überleben würden; an diesem eiskalten Morgen im Februar 1945 wusste das keiner. Vor wenigen Tagen hatte die Rote Armee Budapest eingenommen und rückte nun auf breiter Front zwischen Donau und Drau gegen Wien vor. Schloss Sorok, Sitz der Familie Haupt von Buchenrode, lag genau auf ihrem Weg. Es gab Gerüchte über das Verhalten russischer Soldaten: dass sie, wie Ursi später berichtete, »Bier aus Nachttöpfen tranken«, gehörte noch zu den harmlosesten. Vor meiner Urgroßmutter und ihren vier Hausangestellten lag eine 400 Kilometer lange Strecke von Stein am Anger – heute Szombathely in Ungarn – bis nach Salzburg. Der Weg führte über den Semmering-Pass, den man nicht umsonst »den Unwirtlichen« nennt. Schon bald war klar, dass die heftigen Schneefälle der letzten Tage den Berg unpassierbar gemacht hatten. Ursi musste eine Entscheidung treffen: Trotz Attacken russischer Kampfflugzeuge befahl sie den Männern, die Straße durchs Murtal einzuschlagen. Meine Uroma war eine geborene Bismarck, und auch wenn sie selten über den berühmtesten Sohn der Familie, Otto von Bismarck, Erster Reichskanzler des Deutschen Reiches, sprach, hatte sie die Entschlossenheit geerbt, die man den Bismarcks nachsagte. Als sie bei Tamsweg in einer Schneewehe stecken blieben, die Pferde scheuten und die verängstigten Männer umkehren wollten, brachte Ursi zehn Burschen aus der Umgebung dazu, mit Schaufeln und Eispickeln die von Schneemassen eingeschlossenen Kutschen zu befreien. Drei Wochen dauerte ihre beschwerliche Fahrt, dann erreichte sie den kleinen Ort Anif bei Salzburg, wohin sie meine Großmutter und die anderen Kinder vorgeschickt hatte. Meine Großmutter erinnert sich noch heute daran, wie Ursi auf einmal vor ihr stand und mit leuchtenden Augen von dem gerade bestandenen Abenteuer erzählte.

Obwohl das Meiste aus dem Familienbesitz verloren gegangen war – kurze Zeit nach der Flucht besetzten die Russen Schloss Sorok, und wie man sich später erzählte, tranken sie dort nicht nur Bier aus Nachttöpfen –, war Ursi guter Dinge. Schon bald ging für meine Großmutter die Fahrt weiter. Einige Jahre zuvor hatte ihr Onkel Ernst von Janotta bereits vor den Nationalsozialisten gewarnt, und weil er das in gewohnter Lautstärke getan hatte, war er kurz darauf interniert worden. Nur die Verwandtschaft mit der Bismarck-Familie rettete ihm das Leben. Nach der Haft verkaufte er seine Besitztümer in Schlesien, legte das Geld in afrikanischen Goldminen an und emigrierte mit seiner Frau Dorle nach Brasilien. Dort lebten sie in Rio de Janeiro direkt an der Copa Cabana und drängten in Briefen die Daheimgebliebenen zur raschen Flucht. Keiner hatte auf die beiden hören wollen, doch nun, in der Stunde der Not, kam Dorle zurück nach Deutschland und nahm sich meiner Oma an. Sie schlugen den Weg in Richtung Zürcher See ein und übernachteten im Baur au Lac, das zu jener Zeit eher einer Auffangstation für Heimatvertriebene glich als Europas feudalstem Hotel. Dann überquerten sie die Alpen und fanden sich im Hafen von Genua wieder, wo sie ein Schiff bestiegen, um Wochen später in Rio einzutreffen.

Zwei Jahre später traf dort auch Großmutters Verlobter Béla ein. Dessen Mutter Carola war eine ganz besondere Frau. Durch die Verwandtschaft ihres Ehemannes mit dem Bankhaus M. L. Biedermann & Comp. verkehrte sie in einer konservativen Gesellschaftsschicht, betätigte sich aber trotzdem immer wieder als Seiltänzerin und Zauberin. Heute heißt es in der Verwandtschaft, ich sei die Inkarnation von Carola. Schau dich nur an – du hast die gleichen Augen! Gleichzeitig war Carola eine strenge Mutter, die Hausdamen aus England und Frankreich für ihre Söhne verpflichtete, damit diese möglichst viele Sprachen lernten, wovon auch später Enkel und Enkelinnen profitierten. Das war der Grund, weshalb Marie-Louise die Liebe zu Sprachen an meine Mutter weitergeben konnte. Sie hielt das für sehr wichtig. »Niemand kann sagen«, so meine Großmutter, »wohin es einen im Leben verschlägt.«

Ihre Worte haben sich mir eingeprägt. Die abenteuerliche Reise meiner Großmutter aus dem ungarischen Tiefland bis in den brasilianischen Dschungel – dorthin brach sie nach ihrer Hochzeit mit Béla auf – ist mir ein leuchtendes Beispiel geblieben. Wahrscheinlich habe ich deshalb einige Fremdsprachen gelernt, bis ich auf die eine Sprache stieß, welche zu allen Menschen spricht: die Sprache der Magie. Sie löst Wundersames in uns aus, egal ob wir alt sind oder jung, arm oder reich, in den Bergen von Laos zuhause sind oder in den futuristischen Städten am Persischen Golf, in Wuppertal-Dornap oder Berlin-Neukölln.

Was habe ich noch aus dieser Geschichte gelernt? Vor allem, dass wir unser Schicksal besser selbst in die Hand nehmen, egal in welcher Situation. Dass wir niemals in Furcht verharren, sondern mutig voranschreiten, auch wenn wir nicht wissen, was uns erwartet. Meine Urgroßmutter und meine Großmutter zeigten mir, wie wichtig es ist, die Lebensumstände so zu nehmen, wie sie sind, und nicht darüber zu grübeln, wie sie sein sollten. Durch Mut erschaffen wir uns eigene Möglichkeiten, die zu neuen Chancen führen. Dafür ist mein Leben ein gutes Beispiel. Wie die Glieder einer Kette führte ein Ereignis zum nächsten, bis ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.

Und was macht ein Magier im 21. Jahrhundert? Ich sehe meine Aufgabe darin, den Bezug zur sinnlichen Welt herzustellen. Natürlich brauchen wir die Mathematik, die Ökonomie, die Wissenschaft und die IT, aber ebenso brauchen wir die mystische Welt, wo nicht alles erklärbar ist. Dadurch stellen wir uns neue Fragen, dringen ein in die Tiefe, wecken unsere Fantasie. Es ist die Fantasie des Kindes, welches in der unbegrenzten Vorstellung lebt, »dass alles möglich ist«. Als Magier bringe ich die Menschen dazu, die Welt erneut aus der Perspektive eines Kindes zu betrachten, um spielerisch ins »Hier und Jetzt« einzutauchen. Gelingt das, so ist es mit Neugier und Vorstellungskraft tatsächlich möglich, die eigene Welt zu verändern.

Im Laufe des Buches werden Sie sehen, dass es in der Hypnose keinen kritischen Faktor gibt, der unsere Vorstellungskraft einschränkt. Es ist allein unser Bewusstsein, das uns stoppt. Manchmal ist das gut, manchmal hindert es uns daran, mehr zu erreichen. Da ich aus eigener Erfahrung weiß, welche Kräfte durch Neugier und Vorstellungskraft erweckt werden können, lade ich Sie in diesem Buch dazu ein, die positiven Wirkungen auf Ihr Leben selbst zu erfahren.

Kindheit auf dem Schloss

Der Chinese Chung Ling Soo wurde als Zauberer weltberühmt. Auf Plakaten sah man, wie er als himmlische Gabe von den Göttern an die Menschen auf der Erde überreicht wurde. Darunter war zu lesen: »Chung Ling Soo – das Geschenk der Götter zur Verzückung und Verzauberung sterblicher Erdenwesen.« So viel Selbstbewusstsein kann nicht schaden, wenn man sich vornimmt, ein erfolgreicher Magier zu werden.

Die Geschichte der Magie ist die Geschichte von Künstlern, die ihr Publikum das Wundern, manchmal das Fürchten und immer wieder das Staunen lehrten. Im Triptychon »Der Garten der Lüste« von Hieronymus Bosch, entstanden um das Jahr 1500, finden sich bereits Spielkarten und Würfel der als »Tregetour« bezeichneten Taschenspieler jener Zeit. Damals wurde eifrig die Welt der Geister beschworen, später ragten Ektoplasmahände aus dem Bauch der Magierin Margery, während sich der Erfinder des streng logischen Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, im Park von Cottingley persönlich von der Existenz fliegender Feen überzeugte. Howard Thurston ließ seine Prinzessin Karnac – ohne Zweifel eine Jungfrau – vor den Augen eines entzückten Publikums schweben, während ein paar Jahre später der Große Lafayette seine Jungfrauen in Löwen verwandelte. Horace Goldin ging ein Stück weiter und zerteilte sie mit riesigen Kreissägen. Da hatte Kar-Mi bereits begonnen, Schwerter zu verschlucken oder seinem Sohn mit einem aus seinem Mund ragenden Gewehr einen Apfel vom Kopf zu schießen. Lester Lake verbrannte sich selbst vor den schaurig-entsetzten Augen seines Publikums auf der Bühne, während sich Houdini von Ketten und Schlössern umschlungen in einen eiskalten Fluss werfen ließ – nichts ließen die Königinnen und Könige der magischen Zunft aus, um den Menschen fassungslose »Aaaahs!« und »Oooohs!« zu entlocken.

Diesen wunderbaren Genuss des Staunens, den die Magie in uns zu erwecken versteht, erlebte ich bereits in meiner Kindheit. Harry Potter absolvierte seine Ausbildung in einem verzauberten Schloss? Ich hatte das große Glück, in einem aufzuwachsen. Während Kenner der Szene die Lage von Potters Hogwarts noch diskutieren – irgendwo im Norden von Schottland, möglicherweise in der Nähe des kleinen Kaffs Dufftown, jedenfalls mit dem Zug in einem Tag von London aus erreichbar –, ist Schloss Berlepsch seit sechs Jahrhunderten auf den Landkarten der Menschheit verzeichnet: Von meinem Urahnen Arnold von Berlepsch 1369 auf einem Bergsporn am Rande des Werratals im nördlichsten Zipfel des heutigen Hessens errichtet, trotzte die Ritterburg im Laufe ihrer bewegten Geschichte den Belagerungen der Kriegsfürsten Tilly und Wallenstein während des Dreißigjährigen Krieges. Sie erlebte den Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe in ihren zum Renaissanceschloss umgebauten Mauern. Sie beherbergte die Gruppe 47, die wichtigste literarische Formierung Deutschlands um die beiden Nobelpreisträger Günter Grass und Heinrich Böll. Orange gekleidete Sannyasins, die ihrem Guru Bhagwan huldigten, waren genauso willkommen wie Heinz Erhardt, der hier in den sechziger Jahren seine Späße fürs Fernsehen verfilmte. Apropos Film: Selbstverständlich wurden zu dieser Zeit eine Reihe Gespenster- und Gruselfilme auf Schloss Berlepsch gedreht.

Dieser Ort, den ich barfuß und in kurzen Hosen für mich eroberte, war ein perfekter Platz zum Entdecken meiner heutigen Leidenschaft. Tatsächlich regten die dunklen Mauern, die Keller und Speicher voll geheimnisvoller Truhen, die Gemälde der Ahnen und das Durchblitzen ihrer Taten meine Fantasie zu Höhenflügen an: Urahn Hans von Berlepsch nahm als Amtmann der Wartburg Martin Luther in Schutzhaft und half auf diese Weise mit, dass Luther die Bibel übersetzte und die Welt veränderte. Eitel von Berlepsch, Schüler des weltberühmten Humanisten Philipp Melanchthon, wurde zum gefragtesten Diplomaten seiner Zeit. Franz Freiherr von Berlepsch gehörte als Lenkballonführer zu den ersten Aeronauten der Geschichte, während sich Urahn Hans Hermann Carl Ludwig Graf von Berlepsch mehr für Vögel interessierte und 60 000 selbst gesammelte Exemplare im Schloss ausstellte.

Für meinen Vater war es eine gewaltige Herausforderung gewesen, die Verantwortung für das Schloss zu übernehmen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte Kaiser Wilhelm II. ganz in der Tradition des alten Preußens – »mehr sein als scheinen« – die deutschen Adligen beauftragt, ihre Schlösser auf Vordermann zu bringen. Das hatte auch auf Schloss Berlepsch zu zahlreichen Renovierungsarbeiten geführt. Im Ahnensaal stand eine große alte Geldkiste, und wenn ich deren Deckel öffnete, konnte ich auf dem Boden einen gemalten Hund sehen: Er sollte die früheren Eigentümer daran erinnern, dass sie »auf den Hund gekommen« waren, falls sie nicht über genug Rücklagen verfügten. Die braucht man, um eine Schlossanlage zu pflegen und in Schuss zu halten, was manchmal dem Versuch von Sisyphus ähnelt, den Felsblock auf den Berg zu wälzen. Mein Vater krempelte die Ärmel hoch, als er den Familienbesitz übernahm, der nicht nur aus dem Schloss besteht, sondern auch aus einer arbeitsintensiven Land- und Forstwirtschaft. Als gelernter Landwirt wusste er, was zu tun war, und sein Talent als Möbelrestaurator sowie als Antiquitätenhändler half ihm bei der Instandhaltung und Modernisierung des Schlosses. Zum Glück verfügt mein Vater selbst über magische Fähigkeiten: Wenn es um ein Handwerk geht, gibt es nichts, was er nicht kann. Bei all diesen Arbeiten trug er weder Frack noch Zylinder und auch keinen purpurroten Adelsmantel aus Samt mit Hermelinbesatz, wie mancher Besucher erwartete. Ich erlebte meinen Vater in schlichter Arbeitskleidung, woran sich bis heute nichts geändert hat. Kürzlich erzählte er mir, wie er abends müde auf einer Bank vor dem Schloss saß, als zwei Touristen auftauchten. Sie fotografierten fast jeden Stein, so schien es, bis er das Wort an sie richtete.

»Wollen Sie mich auch mal fotografieren?«, fragte er. Die beiden sahen ihn an, dann meinte der Mann: »Und wer sind Sie?«

»Der Hausmeister. Seit 40 Jahren halte ich das Schloss in Schuss.«

Die beiden lächelten, wandten sich ab und machten sich auf den Weg in Richtung Innenhof. Mein Vater hörte den Mann sagen: »Wäre es der Graf gewesen, hätte ich ihn natürlich fotografiert!«

So kenne ich meinen Vater: immer zum Spaßen aufgelegt. Er hat das tiefsitzende Bedürfnis, Menschen zum Lachen zu bringen, zu unterhalten und zu begeistern. Diese Eigenschaft hat seiner Tätigkeit stets eine besondere Note gegeben. Er gab sie an mich weiter und brachte mich so auf die Bühne. Auch meine drei Brüder schlagen in eine ähnliche Richtung: Fabian, der Älteste, betreibt heute die touristische Vermarktung des Schlosses. Gabriel wurde Theater- und Filmschauspieler, und Lucius ist Sommelier im Hotel de Rome in Berlin.

Wie Sie sich denken können, hatte meine Mutter als einzige Frau in der Familie alle Hände voll zu tun. Wer eben noch im brasilianischen Dschungel zu Hause war und nun auf einem Schloss im kalten Deutschland lebte, brauchte viel Gelassenheit. Wie meine Großmutter in kluger Voraussicht prophezeit hatte: »Niemand kann sagen, wohin es einen im Leben verschlägt.«

Meine Mutter wollte uns eine besondere Kindheit bescheren. Ich denke heute noch an die vielen schönen Erlebnisse zurück. So ging sie vor dem Einschlafen von Bett zu Bett und gab uns regelmäßig eine Rückenmassage. Später sagte sie mir: »Ihr wart ganz schöne Wildfänge! Doch wenn ich neben euch lag, hat euch das beruhigt.« Vielleicht war das meine erste Begegnung mit einem wunderbaren Ritual. Kam Ostern, verpackte sie Schokolade in verschiedenfarbige Krepppapiere und versteckte diese nach Schwierigkeitsgrad: für meinen jüngsten Bruder so, dass er es sicher fand, wir Älteren dagegen mussten lange suchen. Daher war meine Vorfreude immer besonders groß.

Hatte einer von uns Jungs Geburtstag, organisierte sie die Spiele: Topfschlagen, Wattepusten, Schnitzeljagden im Wald. Alle kleinen Gäste bekamen von ihr individuelle Geschenke – meine Mutter machte sich enorm viel Arbeit damit, aber sie tat es aus dem tiefen Verlangen heraus, uns etwas ganz Besonderes zu schenken.

Auch glaubte ich an das »Christkind«, wie wir an Weihnachten immer sagten. Meine Mutter wollte das Fest so feiern, wie sie es aus ihrer Familie kannte, traditionell und mit viel Freude. Heute ist für mich sehr schön zu sehen, wie auch dieses Ritual ganze Generationen beeinflusst, denn meine Brüder und ich legen heute ebenfalls Wert darauf. Mittlerweile merke ich, dass diese Art von Traditionspflege sogar Auswirkungen auf meine Zauberei hat. Auch da geht es mir nicht nur um den Effekt, sondern ich will meinen Gästen ein Erlebnis schenken – ganz so, wie es meine Mutter bei uns getan hat.

Meine Mutter kam 1950 im brasilianischen Bundesstaat Paraná zur Welt. Da kaum einer weiß, wo dieser Bundesstaat liegt, frage ich dann immer zurück: »Die berühmten Wasserfälle des Iguaçu?« Meist nicken alle, denn von diesem gigantischen Naturspektakel hat fast jeder schon einmal gehört. Dabei lebte meine Mutter weit weg von den Wasserfällen, was nicht weiter erstaunlich ist, denn Brasilien ist ein riesiges Land; der Bundesstaat Paraná allein ist größer als Österreich und die Schweiz zusammen. Im Westen grenzt er an Argentinien und Paraguay, im Osten an den Atlantik. Dazwischen liegt die Kornkammer Brasiliens mit enormen Flüssen und großen Dschungelflächen. Dort hatten sich Marie-Louise und Béla eine neue Heimat geschaffen. Mein Großvater betrieb eine Sägerei und röstete Kaffee, später wandte er sich der Rinderzucht zu, seiner eigentlichen Passion. Währenddessen sorgte meine Großmutter dafür, dass meine Mutter sieben Sprachen erlernte, außerdem ging sie ihrer eigenen Karriere nach. Sie hatte bei der Lufthansa angeheuert und stieg zur PR-Chefin von Südamerika auf. Deshalb hatte sie auch einen handfesten Ratschlag parat, als Mutter eines Tages den Wunsch äußerte, sie wolle Europa besuchen: »Einfach so durch die Gegend zu reisen ist teuer«, meinte Marie-Louise. »Warum meldest du dich nicht zur Stewardessenprüfung in Frankfurt an? Dann übernimmt die Lufthansa die Kosten für den Flug. Nach der Prüfung kannst du immer noch entscheiden, ob du den Beruf ausüben möchtest.«

Das war eine clevere Idee, und so reiste meine Mutter durch den alten Kontinent, um all die Orte zu sehen, die in den Erzählungen ihrer eigenen Mutter vorgekommen waren – und wurde am Ende keine Stewardess. Da meine Großmutter ihr zudem viele Tipps gegeben hatte, wen sie aus der weitverzweigten Verwandtschaft aufsuchen sollte, war sie eines Abends zu einer Gesellschaft geladen. Dort hieß es, dass man »einen jungen Grafen« erwarte: Es war mein Vater. Dieser erzählte mir später, dass er an jenem Abend sofort wusste: Diese Frau würde er heiraten. Il colpo di fulmine – der Liebesblitz war in ihn gefahren, wie man es in Sizilien so schön ausdrückt. Leider gab es ein kleines Problem: »Fliegt sie erst einmal nach Brasilien zurück«, erzählte mein Vater mir später, »dann werde ich sie so schnell nicht wiedersehen.« Also mussten Nägel mit Köpfen gemacht werden, und darin ist mein Vater gut. Kurze Zeit später saß er selbst in einem Flieger nach Südamerika, um in Paraná mit meiner Mutter den Bund der Ehe einzugehen. Bald darauf kehrte das frisch verheiratete Paar nach Nürnberg zurück, um nach meiner Geburt 1978 den Familiensitz zu übernehmen.

Meine Eltern vereinbarten eine Form der Erziehung, die ihrem Naturell entsprach. Mein Vater war streng erzogen worden: Lob habe es nie gegeben, erzählte er mir, Tadel dagegen oft, sodass er schließlich glaubte, weder etwas zu können noch etwas zu sein. Natürlich wollte er bei seinen Kindern alles anders machen. Meine Mutter war im Geiste von Immigranten erzogen worden, die mit viel Disziplin aber frei im Geist weit weg von der Heimat ein neues Leben begonnen hatten. Das brachte mit sich, dass wir von unseren Eltern vor allem hörten, wie wunderbar wir seien, wie sehr sie uns lieben und dass sie uns jederzeit bei der Erfüllung unserer Träume unterstützen würden. Sie ermutigten uns, die Welt als einen Abenteuerspielplatz zu betrachten.

Ende der siebziger Jahre geisterten alle Arten von antiautoritären Erziehungsstilen durch die Landschaft, von der Reformpädagogik bis zum Laissez-faire nach Kurt Lewin. Gut möglich, dass sich meine Eltern damit beschäftigten, ganz sicher ist aber, dass sie ihren eigenen Weg gegangen sind. Mein Vater hatte eine ausgeprägte Liebe zur Natur entwickelt, die er, wie er selbst meint, von seinem Großvater Karl Graf von Berlepsch geerbt hat. Der war nicht nur Erbkämmerer von Hessen gewesen, sondern auch Dichter und Philosoph, der die Bäume über alles liebte: »So glaubensvoll, so vielgestalt, ich liebe Dich, mein Wald, mein Wald«, stand noch in den Schulbüchern der Nachkriegsgeneration. Wald gibt es reichlich rund ums Schloss. Mein Vater brachte uns zu den Bäumen, damit wir ihre Stämme betasteten und ein Gefühl für die Lebenskraft bekamen, die darin pulsierte. Wahrscheinlich rührt es daher, dass ich mich auch heute jederzeit für eine Wanderung durch Wälder begeistern kann, sei es im heimischen Forst oder in Laos, in den Bergen von Madagaskar oder irgendwo in Kolumbien.

»The world is your oyster«, sagt ein englisches Sprichwort, die Welt steht dir offen. Das war das Credo meiner Eltern. Als wir einmal in einem Hotelrestaurant saßen, fragte mein Bruder Fabian: »Papa, was passiert, wenn ich hier vor allen Leuten auf den Tisch steige?« Die Antwort meines Vaters: »Probiere es aus, nur so wirst du es herausfinden.« Jahre später, als ich die Technomusik entdeckte und versuchte, mit meiner Anlage die Fenster des Schlosses zerspringen zu lassen, kam er und meinte: »Coole Musik. Mach mal lauter!« Wir kannten nur ein Verbot, und das war Fernsehen. Mein Vater sagte: »Wenn ihr fernschaut, seid ihr nicht kreativ«, deshalb blieb die Glotze die Woche über aus. Nur am Wochenende durften wir mal eine Sendung sehen, und die wählten meine Eltern sorgfältig aus. Natürlich ging mir das gegen den Strich, doch heute kann ich das sehr gut nachvollziehen und werde es mit meinen Kindern ähnlich halten.

Statt fernzusehen, arbeiteten wir in der väterlichen Werkstatt an der Hobelbank, gingen in den Wald, bauten »Buden«, erforschten Höhlen, waren auf der Pirsch nach Tieren – Rehen und Hasen, die in unserer Fantasie zu gefährlichen Kreaturen mutierten – und ließen mächtige Lagerfeuer prasseln. Wir streiften durch die dunklen Gänge im Schloss und stellten uns vor, wir seien Ritter von damals. Wer heute Schloss Berlepsch besucht, findet prächtige Säle vor wie den Rittersaal, den Historischen Saal, die Sommerstube oder das Gewölbe, wo regelmäßig fröhliche Gelage stattfinden.

Während meiner Kindheit war das noch etwas anders: Der Großteil des Schlosses bestand aus einzelnen Wohnungen, die alle vermietet waren, während in den größeren Sälen noch an der Renovierung gearbeitet wurde. Wir lebten damals selbst in einer der Wohnungen auf rund 120 Quadratmetern. Eine geheimnisvolle ältere Dame war mir besonders ans Herz gewachsen. Sie war Malerin, Gestalttherapeutin und Kartenlegerin. Sie lebte im Hexenhäuschen, wie wir Kinder ein kleines Haus in der Schlosseinfahrt nannten. Das hatte schiefe Treppen und Decken und einen alten Holzofen. Am Jahresende besuchte ich meistens die alte Dame, um mir die Karten legen zu lassen. Wie sie das Tarotspiel las, war für mich eine geheime Kunst, die mich sehr beeinflusst hat.

In jener Zeit des Jahres legte sich immer eine besondere Magie über das Schloss. Ein paar Tage vor dem Weihnachtsfest zog mein Vater mit uns in den Wald, um einen Baum zu schlagen. Wir stapften nachts mit Taschenlampen durch kniehohen Schnee, um ein besonders schönes Exemplar zu finden. Diesen Baum schmückte meine Mutter mit Strohfiguren und bemalten Äpfeln aus Holz. Vor der Bescherung versammelten wir uns in der Familienkapelle, die unterhalb des Schlosses liegt, neben den Gräbern der Ahnen. Wir sangen, sagten Gedichte auf, jemand spielte Flöte, und was ich als besonders schön empfand: Jeder erzählte etwas Persönliches über sich. Stand ein Jahr später Weihnachten erneut vor der Tür, freute ich mich, weil ich wusste, alles wird so sein wie letztes Mal. Damals lernte ich die Macht des Rituals kennen, das in der Lage ist, unsere Welt zu bestärken. Leider haben wir viele Rituale aus unserem Alltag verdrängt – im Laufe dieses Buches werden wir einige davon wieder zum Leben erwecken.

Kam der Sommer und mit ihm die großen Ferien, warteten die nächsten Rituale auf mich, und eines davon war eng mit Onkel Heinrich verbunden. Streng genommen war Onkel Heinrich gar kein Onkel, doch wir Kinder nannten ihn so, weil er uns wie seine Schützlinge behandelte. Er war ein Bauer, der aus dem benachbarten Dorf Hermannrode stammte. Einige seiner Felder grenzten ans Schloss, und ich sehe ihn noch heute vor mir, wie er seinen Mähdrescher über die Felder steuerte, während ich am Waldrand saß und wartete. Mal verschwand die Maschine in einer Senke, mal tauchte sie auf einem Hügel wieder auf. Sie kam näher und näher, während mein Herz zu klopfen begann. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern, bis Onkel Heinrich mich entdeckte. Er hielt die Maschine an, rief mich zu sich, und ich rannte über die Stoppelfelder, so schnell ich konnte. Die nächsten Stunden durfte ich neben ihm sitzen, das Gesicht von der Hitze rot verfärbt, auf der Haut klebte aufgewirbeltes Schrot, alles juckte, doch das spielte keine Rolle, denn ich spürte den Sommer, die Natur und die endlose Freiheit, die vor mir lag.

Als ich zwei Jahre alt war, beschlossen meine Eltern, nach Indien zu reisen. Sie hatten das Buch Ganz entspannt im Hier und Jetzt des ehemaligen STERN-Reporters Jörg Andrees Elten gelesen. Darin berichtete er über seine Begegnungen mit dem in Indien lebenden Guru Bhagwan Shree Rajneesh, der unter dem Namen Osho auf der ganzen Welt berühmt geworden ist. Für meine Eltern war es das erste Mal, dass sie in Kontakt mit Spiritualität und Meditation kamen, und diese Welt faszinierte sie sehr. Sie wollten neue Wege beschreiten, mehr über sich und ihre eigene Partnerschaft erfahren. Heute ist das Wort »Selbsterfahrung« in aller Munde, damals war das alles noch sehr neu.

Mitte der siebziger Jahre hatte Osho in Poona einen Ashram gegründet. Das ist ein Wort aus dem Sanskrit und umschreibt ein klosterähnliches Meditationszentrum. Ich kann mich nur bruchstückhaft an diese Zeit erinnern, doch sie beeinflusste maßgeblich den freien Geist, mit dem uns unsere Eltern erzogen.

Zu Oshos Lehren gehörte der Satz: »The present moment is a present of life.« Die Gegenwart ist ein Geschenk des Lebens. Lebe also im Jetzt. Gedanken an Vergangenheit oder Zukunft entfernen dich nur von deinem Glück. Ich war damals noch jung und hatte ganz bestimmt andere Dinge im Kopf, als mit indischen Gurus zu meditieren. Trotzdem hinterließen diese Worte eine bleibende Wirkung. Die Zeit in Poona beeinflusste meine Eltern so sehr, dass sie später auf Schloss Berlepsch ein eigenes Zentrum für »Heilung, Meditation und Kreativität« gründeten. Dieses zog einige Jahre später um aufs nahe gelegene Gut Hübenthal und wird bis heute von einer Kommune in Eigenständigkeit weitergeführt.

Wir packten danach noch häufiger die Koffer. Immer wieder ging es nach Brasilien und Kolumbien. Dort hatten sich weitere Mitglieder der Thuronyi-Familie angesiedelt. Bei meiner Großmutter Marie-Louise stand ich stundenlang träumend vor ihrer »Wand der Erinnerung«, an der sie Masken, Musikinstrumente und Schmuck der Urvölker aufgehängt hatte. Großvater Béla nahm mich mit nach draußen, setzte mich auf ein Pferd und brachte mir bei, im Westernstil ohne Sattel und Zaumzeug zu reiten. Dann zeigte er mir, wie man die Hufe der Pferde reinigt und Kühe zusammentreibt. Waren wir nicht in Südamerika, zog es meine Eltern nach Fuerteventura. Damals war die kanarische Insel kein touristischer Magnet, sondern ein karger, wüstenartiger Landstrich ohne die künstlich bewässerten Palmenhaine von heute.

Statt eines Rucksacks besaß ich einen Aktenkoffer für meine wenigen Habseligkeiten, die ich auf diese Reise mitnahm. Den hatte ich mir mal zum Geburtstag gewünscht. Er war mit Kunstleder bespannt und besaß vergoldete Zahlenschlösser. Mit ihm in der Hand kam ich mir reichlich erwachsen vor. Kaum am Flughafen angekommen zog ich los, um herrenlose Gepäckwagen aufzustöbern. Auf sie gab es Pfand, doch aus für mich unerfindlichen Gründen brachten die Leute ihren Wagen trotzdem nicht zurück. Also erledigte ich das, um kurz vor dem Abflug mit einer Tasche voller Münzen zu meinen Eltern zurückzukehren. Im Grunde war es meine unbändige Neugier, die mich alles wachsam beobachten ließ und mich ständig zu neuen Ideen und Projekten inspirierte. So habe ich auch meine Arbeiten aus einer Kinderkunstschule in Göttingen an den Mann gebracht. Dort lernten wir mit Seidenpapieren umzugehen, Falttechniken auszuprobieren, Farben in Salzwasser aufzulösen und mit Batik zu experimentieren. Zuhause angekommen steckte ich alles in mein Köfferchen, wanderte durch den Wald hinab in die Dörfer und marschierte von Haus zu Haus. »Haben Sie Lust, meine Bastelarbeiten zu kaufen?«, fragte ich. Es kam selten vor, dass jemand nichts erwerben wollte.

Meine Eltern wollten, dass wir etwas finden, das unserer Natur entspricht. Wir sollten uns in allen Dingen, die uns Freude bereiteten, ausprobieren. »Wir unterstützen die Impulse, die aus Euch kommen«, sagte mein Vater. Natürlich wurde nicht aus all unseren Ideen etwas Erfolg versprechendes. Als mein Bruder davon sprach, Skaterprofi zu werden, und mein Vater daraufhin eine Halfpipe in den Garten baute, wurde er am Ende doch kein Profi. Doch darum ging es meinen Eltern auch gar nicht. Sie wussten, dass manchmal ein Umweg nötig ist, um Klarheit zu erlangen. Auf die Erfahrungen, die wir dabei machten, konnten wir später trotzdem immer wieder zurückgreifen. Sie trugen ein tiefes Vertrauen in sich, dass Leidenschaft am Ende immer zum Erfolg führt. Das betraf auch unseren Werdegang in der Schule. »Das Abitur zu machen ist prima«, sagte Vater, »aber ich werde euch nicht dazu zwingen. Ich würde euch zwar dazu raten, doch wenn euch die Leidenschaft irgendwo anders hinführt, ist das ebenfalls in Ordnung.«

Auch heute bin ich noch immer ein Verfechter dieses »Leidenschaftsansatzes«. »Wenn Sie alles Geld dieser Welt hätten – würden Sie trotzdem Ihrer jetzigen Tätigkeit nachgehen?« Ist die Antwort »Ja!«, treibt Sie die Leidenschaft. Ich bin froh, dass das bei mir der Fall ist. Und blicke ich heute auf meine Kindheit zurück, erkenne ich, wie damals die Saat dafür gelegt wurde: Meine Eltern lehrten mich eine große Neugier auf die Welt. Ich durfte erleben, wie schön und bunt sie war, und dass es hinter dem Horizont immer weiterging. Ich durfte meine Ideen ausprobieren und eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt trainieren: die Fantasie. Fantasie ist Tagträumen ohne Wertung. Gerade für Erwachsene ist die Zeit, die wir darauf verwenden, wertvoller denn je, weil wir allein durch unsere Vorstellungskraft die Welt verändern können.

Über Magie und Neugier

In der Filmkomödie »Und täglich grüßt das Murmeltier« trifft Phil Connors, Wetterfrosch beim Fernsehen, im kleinen Ort Punxsutawney ein, wo jedes Jahr am 2. Februar der Tag des Murmeltiers begangen wird. Eines der putzigen Tierchen wird dabei aus dem Bau gelockt. Kann es seinen eigenen Schatten sehen, weil an diesem Tag die Sonne scheint, dann dauert der Winter noch weitere sechs Wochen, so das Orakel. Andernfalls darf man mit dem baldigen Frühling rechnen. Phil Connors hasst das Getue der Kleinstädter um ihr Murmeltier und möchte so schnell wie möglich wieder weg. Da gerät er in eine Zeitschleife und erlebt von nun an diesen Tag immer und immer wieder. Egal was er anstellt – und er stellt einiges an –, heißt es für ihn am nächsten Morgen: »Und täglich grüßt das Murmeltier.«

Was Phil widerfährt, kann auch uns in ähnlicher Weise widerfahren. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es, denn er baut Routinen auf, um seinen Alltag besser bewältigen zu können. Durch die ständige Wiederholung von gewissen Abläufen wie zum Beispiel Autofahren, Zähneputzen oder Zehnfingerschreiben entwickeln sich Programme, die wie bei einem Computer im Hintergrund laufen. Wir müssen dadurch über grundlegende Verhaltensweisen nicht mehr bewusst nachdenken. Auf diese Weise steht uns mehr mentale Energie zur Verfügung, um anderes zu tun, beispielsweise um etwas Neues zu lernen. So können wir uns auch in Stresssituationen darauf verlassen, dass wir das Zähneputzen nicht vergessen oder den Weg zur Arbeit finden.

Gewohnheiten navigieren uns also durchs Leben. Ohne sie wäre unser Gehirn von den Details des Alltags überfordert. Stellen Sie sich vor, wir müssten jedes Mal neu über das Gehen oder Autofahren nachdenken! Wir würden zu nichts mehr kommen. Allerdings tendieren wir durch unsere Routinen dazu, in einen Alltagstrott zu verfallen, der durch die immer gleichen Abläufe bestimmt wird. So führen starre Gewohnheiten möglicherweise dazu, dass wir Gefangene dieser Routine werden. Man nennt das auch die Komfortzone – und der Appell vieler Therapeuten dieser Welt lautet unisono: »Wir müssen raus aus der Komfortzone« – damit wir uns nicht von der Kreativität abschneiden. Mir geht es hier allerdings noch um etwas anderes: Lassen Sie uns erfahren, wie wir auch in Gewohnheiten Faszination finden können. Was passiert eigentlich, wenn wir unsere Routine hin und wieder kurz unterbrechen?

Dazu unternahm 1975 der Physiker Nathan Myhrvold einen denkwürdigen Versuch. Er ließ auf einem Tisch, dessen Oberfläche gleichmäßig vibrierte, Bälle hüpfen. Nun sollte man annehmen, dass diese ebenfalls gleichmäßig auf und nieder sprangen. Doch das Gegenteil war der Fall: Die Bälle hüpften chaotisch auf und ab. Daraufhin wurde der vibrierenden Oberfläche des Tisches immer wieder ein zufälliger Stoß versetzt. Und siehe da: Die Bälle sprangen in wunderbarer Ordnung in die Höhe. Offenbar muss die Routine der gleichmäßigen Vibration immer mal wieder gezielt unterbrochen werden, um ein anständiges Sprungergebnis zu erzielen.

Überträgt man Myhrvolds Versuch auf den Alltag, dann entspricht unsere Neugier den zufälligen Anstößen. Neugier spielt für alle Menschen, die ihr Leben bereichern möchten, eine wesentliche Rolle. Im Wort Neugier selbst steckt schon alles: Es beschreibt unser Verlangen nach Neuem, das, einmal geweckt, zur Gier wird und nicht mehr zu zügeln ist. Die Neugier steckt in jedem von uns, was kein Wunder ist, denn sie sorgt für Weiterentwicklung. Als die Welt in der Vorstellung der Menschheit eine Scheibe war, die irgendwo ein Ende hatte, an dem Ozeane tosend in die Tiefe stürzten, bestiegen mutige Männer ihre Schiffe, um bis zu diesem vermeintlichen Rand der Erde zu segeln und, wenn möglich, darüber hinaus. In ihnen steckte die Neugier, die Grenzen ihrer Welt zu verschieben. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

»We choose to go to the moon not because it is easy, but because it is hard«, verkündete Präsident John F. Kennedy am 12. September 1962 bei seiner Rede an der Rice-Universität in Houston, Texas: Wir fliegen zum Mond, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer wird. Klar wollen wir dabei den Russen zuvorkommen, die im Wettstreit um die Vorherrschaft im All schon ein paar magische Tricks vollbracht haben. Aber wir tun es auch, weil wir neugierig sind, verdammt neugierig sogar. Schließlich hatte man erst drei Jahre zuvor die ersten unscharfen Bilder von der Rückseite des Mondes gesehen, und auch sonst wusste man wenig vom Himmelsnachbarn. Es war an der Zeit aufzubrechen, um die Grenzen der Welt zu verschieben. Es war an der Zeit, Skepsis abzulegen und ein Risiko einzugehen.

Diese beiden Begriffe stehen unserer Neugier gegenüber: Wird die Skepsis zu groß, weil wir das Risiko scheuen, schlagen wir keine neuen Wege ein. Manchmal ist das sinnvoll, weil wir noch nicht genügend vorbereitet sind. Man kann nicht in Richtung Mond aufbrechen, wenn die Technik noch nicht so weit ist – man muss allerdings auch bereit sein, ein Risiko einzugehen, schließlich hat es vorher noch keiner getan. Dass wir vor einer Entscheidung das Für und Wider abwägen, ist daher völlig in Ordnung. Wir müssen nur aufpassen, vor lauter Abwägen die Routine nicht übermächtig werden zu lassen.

Deshalb versuchen Sie Folgendes:

Morgen früh duschen Sie nicht warm, sondern kalt! Putzen Sie sich die Zähne mit der anderen Hand als der gewohnten. Sind Sie Kaffeetrinker? Dann probieren Sie es mit Tee – am besten den ganzen Tag. Falls Sie täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren, nehmen Sie einfach einen anderen Weg. Oder benutzen Sie gleich die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, gehen Sie ganz … besonders … laaaangsam.

Unterbrechen Sie immer wieder Ihre Routine, indem Sie gewisse Dinge absichtlich anders tun. Denn in diesen Momenten schaltet sich Ihr Bewusstsein wieder ein, die roten Lampen der Aufmerksamkeit fangen an zu blinken, und Sie nehmen Ihre Umwelt und Ihre Handlungen neu wahr. Wo befinden Sie sich? Was passiert um Sie herum? Können Sie etwas Schönes entdecken, das Sie bisher übersehen haben? Vielleicht etwas, das Sie inspiriert? Was machen Ihre Hände, Ihre Füße gerade? Dadurch kann eine neue Freude an gewohnheitsmäßigen Abläufen entstehen, wie zum Beispiel die Erkenntnis, wie gut Sie etwas können. Mit welcher Leichtigkeit Ihnen gewisse Tätigkeiten von der Hand gehen. Diese Übung transportiert Sie in die Gegenwart und bringt Sie in Kontakt mit Ihrer Gefühlswelt. Wie sagte Osho so schön: »The present moment is a present of life.«

Mir gefällt in diesem Zusammenhang auch seine sogenannte Stopp-Meditation: Wann immer Ihnen das Wort »Stopp« in den Sinn kommt, halten Sie inne. Plötzlich und unvermittelt, mitten in der Bewegung – der Körper will sich weiterbewegen, doch Sie verhindern das in der Position, in der Sie sich gerade befinden. Egal wo, egal wann. Spüren Sie, wie sich dieser Moment anfühlt: das Äußere, die Luft, Ihre Umgebung, Ihr Innerstes, Ihre Gefühlswelt. Verharren Sie einen einzigen Moment lang in diesem Stillstand, und Sie werden merken, dass Sie plötzlich, mit Raketengeschwindigkeit, bis in Ihr Zentrum vorgedrungen sind. Und davon ist schon der leiseste Schimmer wunderbar.

Ich selbst unterbreche jedes Jahr meinen Alltag mit einer Rucksackreise. Für sechs bis acht Wochen erkunde ich ein Land, in dem ich noch nie zuvor gewesen bin. Es ist für mich ein Ritual, das die Routine meines Arbeitslebens aufbricht. Und damit es nicht selbst zu einer starren Gewohnheit wird, breche ich jedes Mal ganz ohne Plan auf. Nur mit einem Reiseführer in der Tasche lasse ich mich durch das Land treiben. Meine Reiseroute wird bestimmt von Ereignissen im Land, dem Wetter, den Verkehrsverhältnissen und von den Empfehlungen der Menschen, die ich auf meinem Weg kennenlerne. Dadurch bin ich aufmerksamer und nehme Dinge wahr, die ich sonst verpasst hätte. Eine außergewöhnliche Landschaft, eine lustige Situation auf dem Marktplatz oder ein merkwürdiges Tier, das ich zu Gesicht bekomme. Besonders liebe ich natürlich die Menschen, die ich treffe. Sie haben in der Regel nichts mit meiner Welt zu tun, und genau deswegen empfinde ich sie als ganz besonders inspirierend.