Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Das Stauffenberg-Attentat auf Hitler ist einer der berühmtesten Mordversuche der Weltgeschichte, doch ist der Name des Mannes, der die Idee dazu hatte, von der Geschichte vergessen worden: Jens Peter Jessen. Der in Nordschleswig – im heutigen Dänemark – aufgewachsene Jessen, Professor der Staats- und Wirtschaftswissenschaften, war bei der Machtergreifung Hitlers 1933 ein überzeugter Nationalsozialist, doch wendete er sich bald gegen das Regime. Er entwickelte die Idee zu dem Attentatsplan, den Oberst Stauffenberg am 20. Juli 1944 umsetzte. Das Buch folgt Jessens Entwicklung von einem Anhänger Hitlers über die dramatischen Ereignisse um den Attentatsversuch bis zu seiner Hinrichtung und macht seine Motive nachvollziehbar. Søren Flott entreißt mit seiner gut recherchierten, faszinierenden Schilderung Jens Peter Jessen dem Vergessen und gibt neue Einblicke in die Verschwörung vom 20. Juli.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

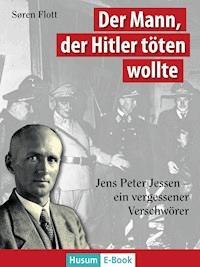

ISBN 978-3-89876-732-3 (Vollständige E-Book-Version des 2014 im Husum Verlag erschienenen Originalwerkes mit der ISBN 978-3-89876-716-3) Umschlaggestaltung mit Motiven aus: Porträt Jens Peter Jessen, ca. 1930, Familienalbum der Familie Jessen/Wikimedia „Adolf Hitler, Attentat Wolfsschanze: Göring und Bormann im zerstörten Besprechungsraum“ © ullstein bild Dänische Originalausgabe: Søren Flott, Danskeren der ville dræbe Hitler – En biografi om Jens Peter Jessen © Søren Flott & Gyldendal, Kopenhagen 1. Auflage 2012, ISBN 978-87-02-09279-0 © 2014 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft

VORWORT

Der vergessene Verschwörer

Im einem der hinteren Räume des Deutschen Museums im dänischen Sonderburg hängt zuoberst in einer Ecke eine Tafel mit einem Schwarz-Weiß-Porträt und einem kurzen Text. Das Foto zeigt einen 35-jährigen Mann in Sakko, Weste und Schlips, der mit seiner hohen Stirn und seinem lichten Haar etwas älter aussieht, als er in Wirklichkeit ist.

Wohl die wenigsten Dänen – und auch Deutschen – haben das Deutsche Museum besucht, und vermutlich noch viel weniger Menschen jemals etwas von dem Mann auf dem Foto gehört, Jens Peter Jessen.

Auch ich kannte den Namen bis vor einem knappen Jahr nicht, aber als ich erfuhr, dass er in der Nähe von Tingleff im heutigen Dänemark geboren und an dem Attentatsversuch auf Hitler 1944 beteiligt gewesen sei, war meine Neugierde geweckt – nicht zuletzt, weil der Mann zu Anfang ein überzeugter Nationalsozialist gewesen war. Als sich darüber hinaus auch noch herausstellte, dass es Jessen war, der als Erster auf die Idee kam, wie die Verschwörer Hitler töten könnten, dass er aber inzwischen in der Geschichtsschreibung in Vergessenheit geraten ist, war mein Ehrgeiz geweckt. Hier gab es eine Geschichte, die erzählt werden wollte.

Als ganz so einfach erwies sich die Sache dann doch nicht.

In deutscher Sprache gibt es nur ein kleines Buch über Jessen, das sich vornehmlich mit seinem Wirken als Volkswirt beschäftigt. Will man mehr über ihn wissen, über seine Hinwendung zum Nationalsozialismus und was ihn dazu brachte, sich von Hitler und den anderen Verbrechern abzuwenden, muss man sich auf die Jagd begeben in Büchern, Tagebüchern, Archiven, Briefen, und man muss viele andere Dinge an verschiedenen Orten recherchieren, um Informationen über ihn zu bekommen. Und selbst dann ist eine Annäherung an diesen Verschwörer schwierig.

Das heißt indessen nicht, dass seine Geschichte nicht lesenswert wäre – im Gegenteil. In Jessen spiegelt sich die ganze Geschichte des Ersten Weltkrieges, des deutsch-dänischen Grenzlandes, der Zwischenkriegsjahre und des Zweiten Weltkrieges. Auf diese Weise wird er als Person ein Beispiel für die Ereignisse, die sich zwischen 1914 und 1945 abspielten. Hinzu kommt die Erzählung über einen Mann, der seinen eigenen Prinzipien im Guten wie im Bösen folgte, auch auf die Gefahr hin, dass dies ernsthafte Konsequenzen für ihn haben konnte.

Jedes Kapitel des Buches beginnt mit einer Szene, die aus verschiedenen Quellen rekonstruiert wurde. Die Dialoge und Details sind nicht zur Dramatisierung der Erzählung von mir erfunden, sondern stammen aus Büchern, von Homepages, Fotos, aus Filmen, Tagebüchern und vielem anderen. Am Ende des Buches gibt es ein Verzeichnis über die Quellen, die ich für die verschiedenen Szenen benutzt habe. Nach den Szenen folgten dann der historische Hintergrund der Ereignisse und die Erzählung des Jessen’schen Lebens und seine Beteiligung an den vorgenannten Ereignissen. Es liegt auf der Hand, dass in der Handlung viele verschiedene Personen auftreten. Deshalb gibt es am Ende des Buches ein Verzeichnis mit den wichtigsten Kurzbiografien.

Ich habe im Verlauf der Arbeit am Buch von einer Reihe von Menschen Hilfe erhalten. In erster Linie möchte ich den beiden Oles danken – mit den Nachnamen Knudsen und Sønnichsen – vom Verlag Gyldendal, die es mir ermöglicht haben, dieses Buch zu schreiben. Ich habe bisher andere Arten von Büchern geschrieben. Deshalb bin ich froh über die Möglichkeit, ganz anders und über ein völlig anderes Thema zu schreiben. Ich bedanke mich auch bei Carl Jürgen Bock für die Führung durch das Deutsche Museum in Sonderburg und seine Erzählung über die Geschichte der Deutschen Minderheit im Grenzland. Ein Dank gilt auch Siegfried Matlok von der Tageszeitung der Deutschen Minderheit „Der Nordschleswiger“ für den Hinweis auf verschiedene Quellen und andere Informationen. Schließlich bin ich meinem Lesekreis, Lis Kaa, Karl Aage Jensen, Mette „Mand“ Lauridsen, Annette Lauridsen und Sine Rorskov Hansen, aus tiefstem Herzen dankbar. Ohne eure Beiträge würde das Buch völlig anders ausgesehen haben. Last but not least richte ich einen Dank an Jacob, der mich erträgt, wenn die Deadline näher kommt und neben dem Schreiben keine Zeit mehr für anderes bleibt.

Ich hoffe, dass Sie als Leser nun in eines der schwärzesten Kapitel der Weltgeschichte folgen und vielleicht ebenso wie ich überrascht sein werden, dass einer derjenigen Menschen, die versucht haben, den Gang der Geschichte zu beeinflussen, ein Mann aus dem heute dänischen Tingleff war. Der Mann, der Hitler töten wollte.

Viel Freude beim Lesen!

Søren Flott

Århus, August 2012

PROLOG

Der Tag vor dem Tag

Am Abend des 19. Juli 1944 machen sich vier Männer von verschiedenen Orten in Berlin aus auf den Weg zur selben Adresse. Wie immer, wenn sie und ihre Vertrauten sich treffen, nehmen sie nicht den direkten Weg, sondern spazieren „zufällig“ durch die Gegend und bedienen sich verschiedener Verkehrsmittel, die sie ein gutes Stück vor dem Haus verlassen, das ihr gemeinsames Ziel ist.

Die Luft ist noch lau, und an diesen hellen Sommerabenden scheint es, als ob die Sonne nie richtig untergeht. Im Vergleich zum vergangenen Monat, oder den zwei davorliegenden, sieht die deutsche Hauptstadt einer vergleichsweise ruhigen Nacht entgegen. Blickt man sich in der Stadt um, zeugen Haufen von Mauerbrocken, zerschmetterte Fenster und zerstörte Straßen von Tonnen von Bomben, die insbesondere die Royal Air Force über der Stadt abgeworfen hat, viele Wahrzeichen der Stadt liegen in Trümmern. Am Kurfürstendamm steht nur noch einer von sechs Türmen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und ragt anklagend gen Himmel. Auch der Berliner Dom ist stark in Mitleidenschaft gezogen, nachdem eine Brandbombe eine der drei Kuppeln getroffen hat, und die Deutsche Oper, in der die Freunde und Bekannten der vier Männer im Laufe der Jahre Oper und Ballett genossen haben, existiert nicht mehr.

Die vier Männer sind auf dem Weg in den südwestlichen Teil der Stadt auf der anderen Seite des Tiergartens. Hier sind die Wohngebiete nicht so stark vom Bombardement betroffen, aber die Männer kennen einige, deren Häuser ganz oder teilweise zerstört sind, sodass sie entweder umziehen, im Keller leben oder sich damit begnügen müssen, jene Teile ihres Hauses zu nutzen, die noch bewohnbar sind. Man vermutet, dass etwa die Hälfte der Stadt zerstört worden ist oder schwere Schäden durch die Bombardements davongetragen hat, die nun anscheinend abgeflaut sind.

Aber dagegen ist nichts einzuwenden. Seit die Alliierten vor anderthalb Monaten in der Normandie in Frankreich gelandet sind, ist die Royal Air Force intensiv damit beschäftigt, den Landtruppen aus den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Polen, Norwegen, Australien, Neuseeland und den Niederlanden zu assistieren. Auch wenn der Führer und viele ihm Nahestehende unentwegt versucht haben, das Volk davon zu überzeugen, dass die alliierten Soldaten ins Meer zurückgetrieben werden würden, ist dieses nicht geschehen. Im Gegenteil: die Truppen der westlichen Staaten haben sich nicht nur festgesetzt, sondern rücken auch vor durch Frankreich und haben vor nur sieben Tagen die große Stadt Caen erobert, gut 1000 Kilometer entfernt von Berlin. Trotz starken Widerstands ist es den deutschen Truppen nicht gelungen, die Stadt zu halten, und die Alliierten sind weiter vorgerückt.

Die vier Männer nähern sich auf verschiedenen Wegen dem Stadtteil Steglitz – dem Teil der Hauptstadt, in dem die meisten Wähler im März 1933 ihr Kreuz bei den Nationalsozialisten gesetzt haben. Ganze 45 Prozent stimmten damals für Hitler. Aber wie groß die Unterstützung derzeit ist, weiß nur die Gestapo, denn die Geheimpolizei sammelt unentwegt Informationen über die Gesinnungslage der Bevölkerung. Einer der Vertrauten der vier Männer – Ulrich von Hassell, ein älterer Diplomat und früherer Botschafter in Rom – notiert in seinem Tagebuch regelmäßig die Anekdoten, die er in seiner Umgebung hört. Eine handelt von einem etwas einfältigen Mann, der zum Militär eingezogen worden ist. Während er einen Globus betrachtet, erzählt man ihm, dass das große grüne Gebiet Russland ist, das rote das Britische Imperium, das lila die USA und das gelbe China – alle vier sehr große Flächen. Der Mann erkundigt sich dann nach dem kleinen blauen Klecks, und man sagt ihm, dieser sei Deutschland. „Hmmm“, murmelt er und fügt hinzu: „Weiß der Führer wohl, wie klein das ist?“

Die Anekdote ist höchst aktuell, denn während die Amerikaner, Briten und deren Alliierte in Nordfrankreich Fuß gefasst haben und gleichzeitig in Italien nach Norden vorrücken, haben die Russen eine massive Offensive gegen den zentralen Teil der Ostfront begonnen, wo mehr als 2,3 Millionen russische Soldaten gegen 800000 deutsche ins Feld geschickt worden sind. Im Augenblick sind die Deutschen zurückgedrängt worden in den östlichen Teil Polens, aber die Männer, die sich an diesem Abend treffen werden, sind sich darüber im Klaren, dass die Sowjetunion hier nicht Halt machen wird. Wenn nicht eine Katastrophe über ihr hochgeliebtes Vaterland hereinbrechen soll, muss etwas unternommen werden; eben darum haben die vier Kurs genommen auf die Limonenstraße 26, unmittelbar neben dem Botanischen Garten der Hauptstadt.

Im Vorgarten befindet sich ein Kastanienbaum, den ein Sohn des Hauses als 12-Jähriger vor sieben Jahren gepflanzt hat. Im Eingang steht eine große Truhe als ein typisches Beispiel für norddeutsches Kunsthandwerk, die die Besucher an die Herkunft des Besitzers erinnert. Seine Frau, die er 1921 geheiratet hat, empfängt die Gäste, die einer nach dem anderen eintreffen, und führt sie herein zu ihrem Gatten.

Die vier Männer sind Ludwig Beck, Fritz Lindemann, Eduard Wagner und Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Als Einziger erscheint Beck nicht in Uniform, obwohl er sein ganzes Erwachsenenleben Soldat gewesen ist. Bis 1938 war der nun 64-Jährige Generalstabschef des Heeres, aber er war gegen Hitlers Kriegspläne und ersuchte um seinen Abschied, nachdem er vergebens versucht hatte, die übrigen Generäle zu einem gemeinsamen Rücktritt zu bewegen.

Fritz Lindemann, ein 50-jähriger Offizier mit pechschwarzen Haaren und einem dunklen Blick, nahm an den Feldzügen gegen Polen und Frankreich teil und war auch an der Ostfront im Einsatz. Heute ist er Stabschef des Teils des deutschen Oberkommandos, der die Verantwortung für die Artillerie hat. In weniger als 24 Stunden wird ihm eine ganz besondere Aufgabe zufallen.

Eduard Wagner ist der Generalquartiermeister des deutschen Heeres und spielt deshalb eine wichtige Rolle bei der Gestaltung militärischer Operationen. Er ist 1894 geboren und ein Mann mit einem hageren Gesicht, schmalen Lippen und einem scharfen Blick – und er ist der Vorgesetzte des Gastgebers des abendlichen Treffens.

Der Letzte der vier ist leicht wiederzuerkennen. Sein einer Ärmel ist hochgebunden, weil der untere Teil des Arms fehlt. Die linke Hand hat nur noch drei Finger, eine schwarze Klappe verdeckt das Loch, in dem sich einst sein linkes Auge befand. Und trotz allem vermag der große, adelige Stauffenberg nach Auffassung vieler, die ihn kennen, immer noch einen Raum zu dominieren, sodass sich die Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert und man völlig die Verletzungen vergisst, die er sich im Krieg zugezogen hat.

Das, was der Gastgeber und seine Gäste diskutieren werden, ist lebensgefährlich. Sie – und ihre Vertrauten – wollen das tun, was viele nicht nur für unmöglich halten, sondern auch für ein Vorhaben, das ihre Namen in den Dreck ziehen wird.

Morgen werden sie sich des Hochverrats schuldig machen.

Morgen werden sie das Staatsoberhaupt, den Oberbefehlshaber des Landes töten, während sich das Land im Krieg befindet.

Morgen wollen sie Hitler umbringen.

Den Gedanken an das Attentat hatten sie schon lange im Sinn, und die Planung hat Jahre in Anspruch genommen. Mehrere Versuche sind unternommen worden und entweder gescheitert oder im letzten Augenblick abgeblasen worden, aber nun soll es geschehen – um Deutschlands willen, wenn auch alle wissen, dass die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass es ihnen gelingt, den Führer zu töten und das Nazi-Regime zu stürzen.

Wie einer der eifrigsten Widerständler gegen das Regime, Generalmajor Henning von Tresckow, Stabschef der 2. Armee in Weißrussland und Polen, sagt, als er gefragt wird, ob man versuchen solle, die Pläne auch umzusetzen, obwohl sie aller Wahrscheinlichkeit nach scheitern werden:

„Das Attentat auf Hitler muss erfolgen, um jeden Preis. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem der Staatsstreich versucht werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.“

Den wichtigsten, den entscheidenden Schritt muss der 36-jährige Stauffenberg morgen unternehmen. Der junge Graf ist Stabschef beim Ersatzheer, das unter anderem aus Soldaten auf Urlaub, neuen Rekruten in Ausbildung und Wachpersonal im Reich besteht – eine Heereseinheit, die, ohne es zu wissen, morgen auch eine wichtige Rolle spielen wird, wobei der Oberkommandierende, General Friedrich Fromm, davon nichts ahnt.

Und genau dies bereitet dem Gastgeber des Treffens Sorgen.

KAPITEL 1

Der „deutsche Däne“

Wenn es auf der Welt einen Ort gibt, der zu Recht als Vorhof der Hölle bezeichnet werden kann, ist es die Landschaft um das Dorf Souchez im nördlichen Frankreich, südlich der Hafenstadt Calais, im Frühjahr 1916.

Das Dorf wurde längst dem Erdboden gleichgemacht. Nur die Kirche und die Zuckerfabrik existieren als inhaltslose Ruinen, und sie dienen als Hintergrund für Fotos, die Soldaten anfertigen lassen, um sie ihren Familien nach Hause zu schicken. In der Mitte des Ganzen liegt der Höhenzug bei Vimy, den die Deutschen zu Beginn des Krieges eingenommen und seither gehalten haben. Vom Gipfel aus hat man eine hervorragende Aussicht über das Gebiet und kann deshalb alle Bewegungen des Feindes auf der anderen Seite des Niemandslandes beobachten – in diesem Fall der britischen Truppen, die vor kurzer Zeit die Franzosen ersetzt haben.

Dass Soldaten die Aussicht genießen, darf bezweifelt werden. Zum einen gibt es nicht mehr viel zu sehen – die wenigen Bäume, die sich noch in den Matsch krallen, sind reduziert zu schiefen Stämmen ohne einen Zweig oder auch nur ein einziges Blatt –, zudem herrscht nicht annähernd die Euphorie, die viele bei Ausbruch des Krieges vor gut anderthalb Jahren empfanden, jetzt, wo das Leben wochenweise in Schützengräben und in Bunkern vonstatten geht, in Gesellschaft von Flöhen und Ratten. Das feuchte Frühjahr hat alles in Matsch verwandelt, und die meisten Soldaten haben das Gefühl, dass ihre Füße und Socken zu einer undefinierbaren Masse verschmelzen. Nur mit Glück bekommt man etwas Schlaf. Die Nächte werden fortwährend von Explosionen und Schüssen gestört; die meisten versuchen, im Stehen zu schlafen, wie die Pferde, oder während sie marschieren. Die Strafe für Schlafen während der Wache ist hart, aber für viele ist es unmöglich, wach zu bleiben nach Tagen und Wochen ohne richtigen Nachtschlaf.

Im Matsch zwischen den Deutschen und den Briten liegen Beweise für die britisch-französischen Versuche im Herbst 1915, den Höhenzug einzunehmen. Die Offensive, die mit einem viertägigen Bombardement der deutschen Schützengräben begann, forderte mehr als 160000 Tote und Verletzte auf beiden Seiten, und viele Tote sind noch nicht begraben. Stattdessen liegen ihre Knochen verstreut zwischen Projektilen und Resten von Granaten in den Bombenkratern, die dem Gebiet zwischen den beiden Heeren das Aussehen einer Mondlandschaft verleihen. Und doch brachten diese Kämpfe nichts außer kleinen Verschiebungen. Der strategisch wichtige Höhenzug ist nach wie vor in deutschen Händen.

Im Augenblick ist es allerdings ruhig an diesem kleinen Abschnitt der Westfront bei Souchez und dem Höhenzug bei Vimy. Kämpfe gibt es an anderen Orten in den Labyrinthen der Schützengräben, die sich von der Nordsee bis zur schweizerischen Grenze hinziehen. Momentan können die Soldaten nur in den Schützengräben, Bunkern und Vorposten abwarten, in denen Beton und Maschinengewehre den ersten Schutzwall gegen die Briten bilden, wenn diese versuchen, die deutsche Verteidigung zu durchbrechen.

Wenn die Soldaten – sowohl britische als auch deutsche – Briefe oder Tagebücher schreiben, hassen sie den Feind nicht mehr. Auf eine unerklärliche Weise entsteht eine Zusammengehörigkeit zwischen den Männern, die ihre Jugend in den Schützengräben verbringen, und für die der Zufall über Leben und Tod entscheidet.

„In Wirklichkeit ist der Hass auf den Feind, der ansonsten während der Ausbildung so gründlich eingetrichtert wurde, an der Front verblasst. Wir haben auf die eine oder andre Weise entdeckt, dass die anderen genauso sind wie wir – ebenso müde und ebenso darauf versessen, das Ende des Ganzen zu sehen“, schreibt ein britischer Soldat über seinen Eindruck von den Deutschen am Höhenzug.

Einer der Deutschen bei Souchez ist der 20-jährige Jens Peter Jessen.

* * *

Jessen verfügte im Frühjahr 1916 schon über anderthalb Jahre Erfahrung als Soldat. Er meldete sich als Freiwilliger nur elf Tage nach Kriegsausbruch am 28. Juli 1914 und wurde Teil des Feldartillerie-Regiments Nr. 9 in Itzehoe, der ältesten Stadt in Holstein, wo er seine Grundausbildung erhielt, bevor man ihn zusammen mit Hunderten von jungen Deutschen an die Front schickte. In Jessens Fall ging die Reise mit dem Zug in das nördliche Frankreich, wo das deutsche Heer versuchte, die Kanalküste vor den Franzosen zu erreichen, was später „Wettlauf zum Meer“ genannt wurde und in einem Schützengrabenkrieg endete, der bis 1918 dauerte.

Dies hatte allerdings im Sommer, als sich Jessen nach Kriegsausbruch freiwillig meldete, niemand erwartet. Der Funke, der das Pulverfass, zu dem sich Europa entwickelt hatte, entzündete, war das Attentat in Sarajevo am 28. Juni 1914 auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger, Erzherzog Ferdinand. Der Täter war ein serbischer Nationalist, getrieben von dem Wunsch, Bosnien-Herzegowina, das 1878 besetzt und 1908 annektiert worden war, von Österreich-Ungarn loszureißen und einem neuen und größeren Serbien anzuschließen. Das Attentat bot Österreich-Ungarn die einmalige Chance, diese Angelegenheit mit dem Nachbarland ein für alle Mal zu klären; es erklärte Serbien deshalb einen Monat später den Krieg. Es sah so aus, als handele es sich um ein Kräftemessen zwischen zwei Nationen; – aber Europa war zu diesem Zeitpunkt ein Flickenteppich von verschiedenen militärischen und politischen Bündnissen. Das führte dazu, dass sich der Krieg wie ein Blitz über den Kontinent ausbreitete. Während Deutschland Österreich-Ungarn unterstützte, erhielt Serbien Unterstützung von Russland. Das brachte die beiden Länder auf Kollisionskurs. Beide mobilisierten unverzüglich ihre Truppen. Da Frankreich ein Abkommen mit Russland geschlossen hatte, gab die französische Regierung ihrem Militär den Befehl, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Dies veranlasste wiederum die Deutschen, ihren Blick nach Westen zu richten in der Hoffnung, dass ein schneller Angriff auf Frankreich Zeit bringen würde, die Russen zu bekämpfen, ehe dieses riesige Land kampfbereit war. Ein schneller Angriff erforderte indes, dass die deutschen Truppen durch das neutrale Belgien marschierten, und da die Briten den Belgiern ihre Unabhängigkeit garantiert hatten, wurde auch das Britische Imperium in die Feindseligkeiten hineingezogen – der Erste Weltkrieg war eine Realität.

Wie Jessen gab es viele junge Männer, die sich freiwillig zum Kriegsdienst meldeten, und alle waren sich sicher, dass dieser nur wenige Monate dauern würde. Der deutsche Kaiser, Wilhelm II., hatte in einer Rede an sein Volk gesagt, dass der Krieg dem Vaterland einen Platz an der Sonne verschaffen würde und dass die Jungen dazu beitragen könnten, Deutschland auf der Weltkarte zu platzieren, sodass die Nation neben Großbritannien zu den mächtigsten der Welt gehören würde. Als der Krieg ausbrach, wurde die Nachricht daher von vielen mit Freude aufgenommen. Es gibt eine Fülle von Bildern von damals, auf denen die Menschen auf Straßen und Plätzen jubeln – unter anderem ein in München aufgenommenes Foto, auf dem man in der Menge lächelnder Frauen und Männer, die ihre Hüte schwenken, einen gewissen Österreicher sieht namens Adolf Hitler.

Jessen und alle anderen, die in diesen berauschenden Sommertagen 1914 zu den Fahnen eilten, wurden schnell eines Besseren belehrt, als der deutsche Vormarsch nur wenige Monate später in Frankreich aufgehalten wurde. Die streitenden Parteien gruben sich ein, um danach vier Jahre lang um schmale Streifen Erde zu kämpfen. Für Jessen wurde die Begegnung mit dem Krieg folgenreich, da er schon am 28. Oktober bei dem französischen Ort Lignières eine Verwundung davontrug.

Man hatte zu Hause auf dem Hof im allernördlichsten Teil Deutschlands, der 50 Jahre zuvor dänisch gewesen war, nicht damit gerechnet, dass der junge Jessen Soldat werden sollte. Jessen erblickte das Licht der Welt am 11. Dezember 1895 als Sohn deutschgesinnter Eltern in Stoltelund zwischen Tingleff und Krusau. Die Eltern, Maria und Jes Ratenburg Jessen, besaßen einen großen Hof, der sich über Generationen im Besitz der väterlichen Familie befunden hatte. Jessen, der als fünftes Kind einer zehnköpfigen Geschwisterschar geboren wurde, erwartete zweifellos, in die Fußspuren der männlichen Mitglieder der Familie zu treten.

1938 beschrieb er seine familiäre Herkunft anlässlich einer neuen Anstellung an der Akademie für Deutsches Recht in Berlin folgendermaßen:

„Ich entstamme einer Familie von Bauern und Pfarrern, die seit Menschengedenken in dem gleichen Kirchspiel ansässig gewesen ist. Bis 1752 war die Familie auf der gleichen Vollhufe in dem noch heute vorhandenen Dorf Eggebek in der Schluxharde ansässig, bis ein Jes Jessen das Adl. Gut Stoltelund in der Bauernreform erwarb.“

Die Familie war nicht adelig, aber es gelang einem der Vorfahren Jessens, den Teil des Gutes Stoltelund zu erwerben, der übrig geblieben war, als die Ländereien des Gutes zugunsten kleinerer Höfe parzelliert wurden. Damit gehörte die Familie Jessen zu den größeren Hofbesitzern der Gegend.

Als Jessen 1895 geboren wurde, war Nordschleswig ein Teil von Preußen im Deutschen Reich, aber Jessens Vater, der 1855 zur Welt kam, konnte sich an den Krieg 1864 erinnern, als die dänisch-deutsche Grenze in Verbindung mit den Friedensverhandlungen nach Norden zur Königsau verlegt und Schleswig-Holstein an den österreichischen Kaiser und den König von Preußen abgetreten wurde. Die Haltungen der Deutschgesinnten – und zu denen gehörte die Familie Jessen – waren unterschiedlich, aber die Mehrheit in Nordschleswig wollte nicht, dass dies eine preußische Provinz würde. Viele hofften auf ein unabhängiges Schleswig-Holstein – oder zumindest eine Form von autonomer Verwaltung in Zusammenarbeit mit den preußischen Behörden –, aber es kam anders. Preußen und Österreich gerieten sich 1866 in die Haare, und als die Preußen aus diesem Konflikt als Sieger hervorgingen, akzeptierte der österreichische Kaiser, dass Preußen, das wenige Jahre später den Grundstamm des Deutschen Kaiserreiches bildete, sich Schleswig und Holstein einverleibte.

1895, als Jessen zur Welt kam, war das Jahr 1864 sowohl bei den Deutschgesinnten als auch bei den Dänischgesinnten in Nordschleswig noch klar in Erinnerung; Jessens Familie erlebte – wie viele andere auch –, dass viele Nachbarn nach wie vor auf eine Rückkehr zu Dänemark hofften und in verschiedenen Vereinen dafür arbeiteten, die dänische Kultur zu erhalten in einem Gebiet, das ansonsten nun ein fester Teil des Kaiserreiches war.

Jessen selbst besuchte die Volksschule des Ortes Baistrup, aber seine Eltern konnten sich – trotz der zehnköpfigen Kinderschar – Privatunterricht leisten, und dies hatte zur Folge, dass der Sohn 1906 im Alten Gymnasium in Flensburg Aufnahme finden konnte. Der Besuch eines Gymnasiums war damals wenigen vorbehalten; dies sagt sowohl etwas über den Status der Familie Jessen als Besitzer eines Hofes von beträchtlicher Größe aus als auch über Jessens akademische Fähigkeiten. Wie er selbst schrieb, wäre eine Zukunft als Bauer für ihn am wahrscheinlichsten gewesen. Stattdessen besuchte er in den folgenden acht Jahren das Gymnasium und bestand kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges sein Abitur.

Nach der Grundausbildung schickte man Jessen an die Westfront, wo er schon im Oktober 1914 verwundet wurde. Es war jedoch nicht so schlimm, dass er nicht weiter am Krieg hätte teilnehmen können. Im Frühjahr 1916 ging es wieder zurück in die Schützengräben bei Souchez im nördlichen Frankreich. Hier hatten die Kämpfe seit Beginn des Krieges hin- und hergewogt, und allen – auch Jessen – wurde eingeschärft, dass die Deutschen den Höhenzug bei Vimy unter keinen Umständen aufgeben dürften. Verlöre man den Halt hier, ginge damit nicht nur die Sicht auf die Umgebung verloren, man würde auch die Positionen des Vaterlandes im ganzen nördlichen Frankreich aufs Spiel setzen. Das Streben nach dem Halten des Höhenzuges hatte kurz nach dem Jahreswechsel etliche Angriffe erforderlich gemacht, bei denen die jungen deutschen Soldaten den Befehl erhalten hatten, zu einem Angriff über das Niemandsland hinaus ihre Schützengräben zu verlassen. Es gelang, den Feind auf einem einen Kilometer langen Frontabschnitt zurückzudrängen, änderte aber für die Parteien im Großen und Ganzen nichts. Das Frühjahr war in der Gegend verhältnismäßig ruhig – auf jeden Fall an der Oberfläche. Denn unter der Erde gruben deutsche Ingenieurtruppen eilig Tunnel. Jessen stand buchstäblich über einem Labyrinth von Tunneln, die unter dem Niemandsland hindurchgegraben worden waren, hinüber zu den Stellungen der Briten, damit Experten später große Mengen von Sprengstoff geradezu unter den Füßen der Briten platzieren und sie damit auslöschen konnten. Dies wurde jedoch vorzeitig entdeckt, und die Briten übernahmen die Stellungen der Franzosen und so bekamen die Deutschen nun Konkurrenz unter der Erde. Als etliche unterirdische Explosionen unzählige deutsche Soldaten töteten oder verletzten, ging man zum Gegenangriff über.

Es steht fest, dass Jessen am 24. April 1916 zum zweiten Mal verwundet wurde, aber wie dies geschah, ist ungewiss.

Tatsache ist dagegen, dass er wieder einmal Glück hatte. Seine Verletzungen waren nicht so schwer, dass er seine Teilnahme am Krieg nicht hätte fortsetzen können, und im Herbst 1917 ist er in Lettland – etwa eintausend Kilometer entfernt von den Schützengräben in Nordfrankreich.

Jessen schien die Gegend um Dünaburg – die Stadt ist heute die zweitgrößte Stadt Lettlands und heißt Daugavpils – zum Verwechseln ähnlich den Kriegsschauplätzen im Westen, die er zugunsten der Ostfront verlassen hatte. Die Industriegebiete der Stadt waren in Trümmer geschossen, einzelne Ruinen, wie der Turm einer der Kirchen der Stadt, erhoben sich über der flachen Landschaft um den Fluss Düna, aber ansonsten waren es die gleichen Schützengräben, der gleiche Stacheldraht, der gleiche Matsch, die den Alltag der Soldaten bestimmten. Hinzu kam, dass Straßen und Eisenbahnen – wenn nicht zerstört – von einer so schlechten Qualität waren, dass es noch längere Zeit in Anspruch nahm als in Frankreich, neue Truppen, Waffen und Verpflegung zu den Schützengräben heranzuschaffen; die enormen Entfernungen machten dies nicht einfacher.

„Es ist kein ganz kleines Land, in das wir gekommen sind“, schrieb der dänischgesinnte Nordschleswiger Truls Jessen, der als deutscher Soldat kämpfen musste, weil seine Heimat Teil des Kaiserreiches geworden war, an seine Eltern in Hviding.

Sein Bruder Niels fügte hinzu:

„Hier sehen die Menschen wohl aus wie bei uns, nur sind sie in vielen Dingen 100 Jahre zurück.“

Zu Beginn des Krieges drangen die Russen nach Westen vor, aber das Blatt wendete sich 1915, als die deutschen Truppen eine Offensive in Gang setzten und die Russen zwangen, erst Polen aufzugeben und später die Front 400 Kilometer nach Osten in das eigentliche Russland zurückzuverlegen, wohin Hunderttausende Menschen flohen. Im Norden ging die Front durch Dünaburg, wo Jessen seinen Dienst jetzt wieder aufnahm, und im Gegensatz zum Süden, wo die Russen in diesen Monaten eine gewaltige Offensive durchführten, die über eine Million Tote und Verletzte kostete, geschah dies in einer vergleichsweise ruhigen Gegend. In Russland war nämlich die Revolution ausgebrochen, und es gelang Deutschland und seinen Alliierten, mit den neuen Machthabern einen Separatfrieden zu vereinbaren. Das hatte zur Folge, dass dem Deutschen Kaiserreich erlaubt wurde, große Teile jener Gebiete zu übernehmen, die westlich der Frontlinie lagen.

Jessen hatte zwischenzeitlich seinen Vorrat an Glück verbraucht. Am 9. Oktober – ein halbes Jahr vor dem Ende der Feindlichkeiten an der Ostfront – wurde er so schwer verletzt, dass man ihn als Invaliden im Rang eines Leutnants der Reserve nach Hause schickte. Mit sich nahm er wie Millionen von jungen Männern die Erinnerungen an die Hölle in den Schützengräben und an die Angriffe, die anscheinend bedeutungslos waren, aber unzählige Kameraden das Leben gekostet hatten. Umgekehrt war er auch davon überzeugt, dass die Deutschen sich gut geschlagen hatten. Es war ihnen trotz allem gelungen, im Osten große Territorien für den Kaiser zu sichern. Das würde wohl den Rang des Vaterlandes auf der neuen Karte Europas sicherstellen.

Aber der Stolz währte nicht lange.

Über eine Million deutsche Soldaten – die man verzweifelt an der Westfront gebraucht hätte – waren gezwungen, im Osten zu bleiben. Sie sollten sicherstellen, dass die Friedensvereinbarung mit Russland umgesetzt wurde, während gleichzeitig fortlaufend amerikanische Truppen nach Europa hereinströmten, nachdem die USA Deutschland zuvor den Krieg erklärt hatten. Hinzu kam die effektive britische Blockade Deutschlands, mit dem Resultat, dass es für die Deutschen zunehmend schwieriger wurde, Nachschub an Waffen und Verpflegung zu beschaffen. Das hatte katastrophale Auswirkungen für das Kaiserreich, welches ohne die Importe aus anderen Ländern nicht im Stande war, seine Bevölkerung zu ernähren. Es entstand ein Mangel an fast allem in Deutschland. Dort und unter den Alliierten breiteten sich Unzufriedenheit aus und die Sehnsucht nach Frieden. Die französischen, britischen und amerikanischen Truppen gewannen im Sommer 1918 tatsächlich die Oberhand, und von da an war der Rest nur eine Frage der Zeit. Die Verbündeten Deutschlands kapitulierten einer nach dem anderen, und im November war das Kaiserreich an der Reihe, obwohl die deutschen Regierenden den Soldaten und der Zivilbevölkerung wieder und wieder versichert hatten, dass der Sieg vor der Tür stehe. Überall hatten die Soldaten „die Nase voll“ und desertierten scharenweise. Überall in Deutschland kam es zu politischen Unruhen, und am 9. November trat der Kaiser zurück, worauf ein Waffenstillstand vereinbart wurde: ab dem 11. November, 11 Uhr.

Der Erste Weltkrieg war zu Ende. Er hatte über zwei Millionen deutschen Soldaten das Leben gekostet, die Monarchie war abgeschafft und Deutschland musste nun Friedensbedingungen akzeptieren, die von den Siegern 1919 in Versailles diktiert wurden. Das bedeutete unter anderem den Verlust großer Gebiete – vor allem in Osteuropa –, massive Einschränkungen bezüglich der militärischen Macht, und es wurden schwindelerregende Reparationszahlungen u. a. an Frankreich und Großbritannien diktiert.

Für Jessen und Millionen anderer Kriegsveteranen war das unfassbar. Sie hatten Russland an der Ostfront besiegt, und es gab nicht einen einzigen ausländischen Soldaten innerhalb der deutschen Grenzen. Im Gegenteil, die Briten, Franzosen und Amerikaner befanden sich nach wie vor 1300 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, und die kaiserliche Armee hatte sich in Ruhe und geordnet zurückgezogen.

Wie in aller Welt konnte Deutschland den Krieg verloren haben?

Um zusätzlich Salz in die Wunde zu streuen, musste Jessen obendrein als fast persönliche Niederlage erleben, dass seine Heimat an eine fremde Macht abgetreten wurde.

Im Herbst 1918, als das Deutsche Kaiserreich am Rande des Zusammenbruchs stand, kam der dänischen Regierung zu Ohren, dass der Status Nordschleswigs vielleicht bei zukünftigen Friedensverhandlungen ins Spiel kommen könnte. „Vælgerforening for Nordslesvig“ (die „Wählervereinigung für Nordschleswig) – die politische Organisation der dänischen Minderheit – durfte den Beschluss fassen, wie über die Zukunft des nördlichsten Teils Deutschlands in einer bevorstehenden Volksabstimmung entschieden werden sollte. Eine Entscheidung, die viele deutschgesinnte Bürger zum Protest veranlasste.

Das Apenrader Tageblatt, eine deutschgesinnte Zeitung in Apenrade, bezeichnete die Volksabstimmung als eine „lächerliche Komödie, veranstaltet, um einen Anschein von Recht vorzuspiegeln“. So ging es vielen Deutschen, sie sich nun selbst als nationale Minderheit in einem fremden Land sehen mussten. Dänemark hatte die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg ausgenutzt, und dann hatte man obendrein die Unverschämtheit besessen, das Verfahren als demokratisch zu bezeichnen, obwohl die Modalitäten unterschiedlich waren, je nachdem, wo in Schleswig man sich befand.

Es wurde nämlich beschlossen, dass Nordschleswig en bloc abstimmen sollte, während die Abstimmung im mittleren Schleswig gemeindeweise erfolgte. Dies hatte zur Folge, dass Gebiete mit deutscher Mehrheit im Norden gegen ihren Willen zu Dänemark gestimmt werden konnten, während Gemeinden mit dänischer Mehrheit im Süden einzeln an die Dänen abgegeben werden konnten. Und so geschah es anlässlich der Abstimmung 1920.

Die deutschen Parteien des Landesteiles einigten sich in einem seltenen Beispiel von Eintracht und Zusammenarbeit und schrieben einen offenen Brief, der die Sieger nach dem Krieg aufrütteln sollte:

„Wir, die Vertreter aller Parteien Schleswig-Holsteins, drücken unsere feste Empörung über die unerhörte Zumutung aus, die in dem Versuch der Entente liegt, uns den Gewaltfrieden der Zerrissenheit des Landes und der Sklaverei zu diktieren. Wir protestieren im Namen der ganzen Provinz, ohne Unterschied des Standes, gegen dieses frevle Unterfangen unserer Feinde. Wir sind nicht gewillt, derartiges zu dulden, und wir geloben mit dem Letzten, was wir bieten können, für die Freiheit und die Zukunft des deutschen Volkes und besonders der Bevölkerung unseres Gaues einzutreten. Wir wiederholen dabei unser gemeinsames Bekenntnis von Neumünster:

Wir sehen in Schleswig-Holstein einen unlösbaren Teil der deutschen Republik.“