Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dittrich Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Unverschämtheit, wie sehr Felix unterschätzt wird. Als temporärer Praktikant und Bettgefährte einer Starreporterin fühlt sich der Ich-Erzähler des Romans einfach nicht hinreichend gewürdigt. Als diese das Privatleben des berühmten Philosophen Hinrich Giers untersucht, glaubt sich der junge Redakteur endlich Respekt bei ihr verschaffen zu können. Was für ein Unsinn, diese Gerüchte über die Lolita-Affären des Philosophen. Und deshalb soll er sich ins mondäne Binsenburg abgesetzt haben? Diesmal weiß Felix besser Bescheid: schon bald werde Giers der Welt eine bahnbrechende Theorie der Selbsterkenntnis präsentieren. Er selbst habe ihm dabei geholfen: glaubt Felix. Leider entgeht ihm völlig, welche Rolle seine große Liebe Lou im Leben des Philosophen spielt. Ein Bericht darüber, was wirklich geschah. Doch kann man dem Erzähler trauen? Ein satirischer Roman über den Machismo in der Philosophie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

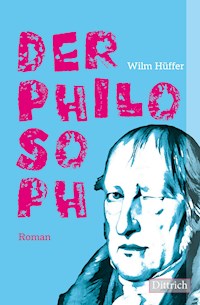

Wilm Hüffer

Der Philosoph

Roman

© Dittrich Verlag ist ein Imprint

der Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2021

ISBN 978-3-947373-75-8

Satz: Gaja Busch, Berlin

Cover: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusen, unter Verwendung eines Hegel-Porträts von Jakob Schlesinger (1931) in einer Bearbeitung von Holger Braune (c/o Rosenfeldt Filmproduktion)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

»Die Philosophen haben die Welt nur verschieden verschont. Es kommt darauf an, sich in ihr zu erkennen.«

Hinrich Giers

Inhalt

Binsenburger Allee

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Fichtenbuckel

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Haus Louisa

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Villa Mögen

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Beim Ochsenheimer

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Grümbels Garten

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Palais Blaich

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Galerie Giers

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Binsenburger Allee

1

Du solltest mich nicht missverstehen: Ich schulde dir nichts. Schon gar nicht diesen Bericht – nach der Katastrophe von Binsenburg. Zwar gäbe es viel zu sagen. Sehr viel. Doch nachdem ich alles gründlich durchgegangen bin – meine sämtlichen Notizen, meine Berichte, meine Aufnahmen –, werde ich mich kurzfassen, nur das Allerwichtigste notieren. Mehr dürftest du von mir kaum verlangen können – nach allem, was geschehen ist. Zu tief sitzen manche der Verletzungen, die du mir zugefügt hast. Ich schreibe lediglich in der Hoffnung, dass du an der eingetretenen Situation noch etwas ändern kannst. Dass du bereit bist, eine gewisse Form der Wiedergutmachung zu leisten. Nicht an mir, wie ich hervorheben möchte (es läge mir vollkommen fern, mich in den Vordergrund drängen zu wollen), sondern im Dienst an der Gesellschaft, die dank deiner Berichterstattung von allergrößter Dummheit verdüstert zu werden droht.

Wären wir uns nicht zufällig in der herbstgoldenen Binsenburger Allee wiederbegegnet, hätte ich vermutlich gar nicht damit begonnen, diesen Bericht zu schreiben. Doch als wir uns gegenüberstanden, der Wind die Blätter aufwirbelte und ich zuerst gar nicht fassen konnte, dass du, die gefeierte Gesellschaftsreporterin, nach Binsenburg zurückgekehrt warst, stand auch alles andere wieder vor meinen Augen: der hoffnungsvolle Frühling in dieser Stadt, jene Wochen nie für möglich gehaltener geistiger Errungenschaften – und die Enttäuschung, das alles in den Schmutz falscher Verdächtigungen gezogen zu sehen.

Vor allem war ich, wie ich zugebe, verärgert, dir diese widersprüchliche Empfindung nicht zumindest in wenigen Sätzen erläutern zu können. Es hat mich gequält, dein Mienenspiel zu beobachten, während ich, dein ehemaliger Praktikant, dein süßer Junge, nach den richtigen Worten gesucht habe. Wie du mich gemustert hast, mit diesem unterdrückten Lächeln, das die Überzeugung verriet, mich im Unrecht zu wissen und deshalb auf meine Klärungsversuche gar nicht angewiesen zu sein. Ja, es geschieht vermutlich aus einer gewissen Verärgerung, dass ich dir im Nachhinein ein korrektes Bild von dem zu vermitteln versuche, was ich hier in Binsenburg unternommen habe: nichts Geringeres, als den größten Philosophen unserer Zeit wieder zum Sprechen zu bewegen. Jawohl, ich habe Hinrich Giers davon überzeugen wollen, dass er nicht verstummen, unsere Zeit nicht ihrem Schicksal überlassen dürfe. Dass er zurückkehren müsse auf die Bühne unseres modernen Lebens. Dass er es nicht verantworten könne, sich seiner aufklärerischen Aufgabe zu entziehen und noch länger vor der Welt in Binsenburg zu verbergen.

Wochen größter Anstrengungen habe ich in dieses Unterfangen gesetzt, und so viel möchte ich vorwegnehmen, dass du dir davon einen ganz falschen Eindruck, ja sogar die absurden Behauptungen zu eigen gemacht hast, die bis heute über den Philosophen verbreitet werden – in der offenkundigen Absicht, die Integrität seiner Persönlichkeit zu beschädigen. Es bleibt meine Hoffnung, dir diese gravierenden Fehler halbwegs einsichtig machen zu können. Zwar schweigt der Professor unverändert, das lässt sich nicht bestreiten. Doch wenn er von neuem das Wort ergreift, wird die Philosophie wieder zur Geltung gelangen, wird der moderne Mensch die überanstrengten Gebärden ablegen, mit denen er sich unaufhörlich wichtig zu machen und in den Mittelpunkt der Welt zu stellen versucht. Ist es vollkommen abwegig, sich von diesem Moment den Anbruch einer neuen Epoche der Weltgeschichte zu versprechen? Wäre es nicht versöhnlich, am Ende sagen zu können, wir beide seien damals, in Binsenburg, dabei gewesen?

2

Ich möchte es offen aussprechen: besonders hat mich verärgert, dass du bei unserer unverhofften herbstlichen Begegnung gleich wieder auf den Fleig-Skandal zu sprechen gekommen bist, jene Tage, in denen der Fernsehphilosoph auf offener Bühne seine Selbstvernichtung betrieben hat. Als ob der Streit zwischen ihm und Hinrich Giers der eigentliche Inhalt jenes Binsenburger Frühlings gewesen sei. Als ob ich dir nicht damals schon nahezubringen versucht hätte, wie falsch du damit liegst. Selbst unser Wiedersehen hast du genutzt, mich nochmals wissen zu lassen, dass dem Menschen großes Unrecht geschehen sei. Ja, welches denn?

Glaubst du wirklich, Julian Fleig hätte auf Dauer seinen Nimbus als Zeitgeist-Guru aufrechterhalten können? Ein Aufschneider, der sich in seiner Sendung ungebremst verbreiten durfte, ohne jemals etwas Sinnvolles gesagt zu haben? Mag sein, dass er gemessen an seiner dürftigen Expertise eine Menge erreicht hatte. Dass es kaum jemanden gab, der damals nicht Fleig gelesen hätte, um mitreden zu können. Doch als er den wichtigsten Denker unserer Zeit herausgefordert, sich dazu verstiegen hat, Hinrich Giers ein Fernsehduell aufzwingen zu wollen, war mehr als absehbar gewesen, wie die Dinge enden würden. Was für eine Selbstüberschätzung dieses Blasebalgs, durch einen Sieg über den Philosophen die endgültige Meinungsführerschaft übernehmen zu wollen.

Was ich damit zu tun habe, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist? Gar nichts. Als ob es dazu irgendwelcher Anstrengungen von meiner Seite bedurft hätte. Er selbst hat das besorgt, mit seinen irreführenden Äußerungen. Selbst die Wohlmeinenden haben damals begriffen, dass der einzige Antrieb seines Lebens eine wahnhafte Fixierung auf Hinrich Giers gewesen war, die vergebliche Revolte des Schülers gegen den übermächtigen Meister, das übliche Drama der akademischen Welt, nichts weiter. Niemanden hätte das gekümmert. Allenfalls verwundert mich, wie er mit seinen Falschbehauptungen so schnell dein Interesse hat wecken können. Ein berühmter Philosoph auf Abwegen – war es so leicht gewesen, mit derartigen Hinterzimmer-Geschichten die Reporterin aus Frankfurt anzulocken, den neuen Star am Himmel der Gesellschaftsreportage?

Dabei hast du mir doch selbst immer eingeschärft, nicht den vermeintlichen Sensationen hinterherzujagen. Hast mich ermahnt, mein Interesse auf die Person hinter den Ereignissen zu richten. Gleich am Tag unseres Kennenlernens, nachdem du mich in deinen Frankfurter Redaktionsräumen empfangen hattest. Überlegen hast du mich gemustert, deine Lesebrille lächelnd von der Nase gestreift, wolltest mein Praktikum gleich mit einer wichtigen Lektion beginnen – der noch viele weitere folgen sollten in den Tagen unserer Beziehung, von der ich mich bis heute zu glauben bemühe, dass es sich um eine Freundschaft gehandelt habe. Nichts anderes habe ich in Binsenburg jedenfalls später versucht, als dir nachzueifern, habe mein Interesse auf die Personen hinter den Ereignissen und auf die Gedanken hinter den Personen gerichtet – und bemühe mich seitdem inständig zu begreifen, weshalb das alles nicht mehr gelten, weshalb dich folglich nicht mehr interessieren sollte, was in diesem Frühling tatsächlich geschehen ist.

3

Lügen haben sich von Beginn an um die Geschehnisse gerankt. Von jenem Moment an, in dem Hinrich Giers beschlossen hatte, sein Binsenburger Exil anzutreten. Dennoch wage ich zu behaupten, dass Fluchtgedanken dabei nie eine Rolle gespielt haben. Der Professor hätte weit Besseres zu tun gehabt, als sich vor irgendwelchen Enthüllungen in Sicherheit zu bringen. Zwar mag es seltsam erscheinen, dass von seinen Plänen offenbar kaum jemand gewusst hat, sich den Umständen seiner Abreise aber eine gewisse Heimlichkeit nicht absprechen lässt. Gleichwohl bin ich überzeugt, dass der Professor einen freien Entschluss getroffen hat. Offensichtlich hatte er eben den Wunsch zu schweigen verspürt, hat ohne Ankündigung seiner Universität den Rücken gekehrt, ohne Erklärung, ohne Entschuldigung. Zweifellos ein rätselhafter und auch rücksichtsloser Schritt. Dennoch wäre es sinnvoller gewesen, nach den Gründen dieses Schweigens zu fragen, statt den großen Philosophen bedenkenlos irgendwelcher moralischer Vergehen zu zeihen. Dass er Binsenburg als Exil gewählt hatte, war fatal genug. Jedem musste das einsichtig sein, der zu begreifen imstande war, was Hinrich Giers für die Aufklärung unserer gesellschaftlichen Situation geleistet hatte. Was würde aus uns werden, wenn der Wille zur Selbstreflexion dem Kindergarten einer selbstbezüglichen Blindheit dauerhaft Platz machte?

Es ging mir deshalb, ohne meiner Schilderung vorausgreifen zu wollen, um die Klärung zweier entscheidender Fragen: Erstens, warum hatte sich Hinrich Giers in sein mysteriöses Schweigen geflüchtet? Zweitens, unter welchen Umständen würde er wieder zum Sprechen zu bewegen sein? Irreführende Gerüchte waren kaum geeignet, zur Beantwortung dieser Fragen etwas Sinnvolles beizutragen. Es war ärgerlich genug, dass sie überhaupt hatten entstehen können.

Die Verantwortung dafür wird man Dr. Lenz zuschreiben müssen. Es verbietet sich, ihm deshalb Vorwürfe machen zu wollen, zumal er sich dagegen nicht mehr zur Wehr setzen kann. Sein plötzlicher Tod erschüttert mich viel zu sehr, als dass ich mir anmaßen würde, über seine Tätigkeit posthum zu richten. Lange Zeit hat dieser treueste Paladin des Professors versucht, die schwierige Situation unter Kontrolle zu halten, insbesondere die Zurückgebliebenen zu beruhigen. Auch wenn ich die höheren universitären Kreise kaum kennengelernt, mehr als die Redaktionsräume der »Sozialen Gesellschaft« letztlich nie zu Gesicht bekommen habe, dürfte die dort herrschende Angst symptomatisch für die Situation gewesen sein. Stolz hatten wir unsere Zeitschrift immer als Zentralorgan der Philosophie begriffen, bürgte der Name ihres berühmten Herausgebers für publizistische Nobilität. Niemand machte sich deshalb Illusionen darüber, dass die »Soziale Gesellschaft« ohne ihren wichtigsten Autor nicht lange würde fortbestehen können. Insofern war es unglücklich, dass Dr. Lenz zur Beunruhigung dort nicht unmaßgeblich beigetragen, höchstselbst das Gerücht in die Welt gesetzt hat, Hinrich Giers wolle der akademischen Welt für immer den Rücken kehren. Eine verhängnisvolle Erklärung jenes Mannes, von dem wir vermuten mussten, dass er über die verborgenen Motive des Professors noch am ehesten im Bilde war.

»Denken Sie nur«, hatte er mir zugeraunt, als die Unruhe bereits zu wachsen begann, »Binsenburg«. Und in sein Gesicht war jener hochmütige Ausdruck getreten (die Mundwinkel etwas herabgezogen, die Lider halb geschlossen), mit dem er seinen »jungen Kollegen« darüber aufzuklären pflegte, wie wenig sich die deutsche Provinz zum Philosophieren eignete. »Denken Sie nur, unser schönes Frankfurt«, rief er einmal, trat zum Bürofenster und blickte auf die dunkle Gasse hinunter, »wie viele Könige und Kaufleute in diese Stadt gekommen sind. Wie früh aus Frankreich republikanischer Geist herübergeweht ist, zu einer Zeit, in der die Deutschen ihre Fürsten für die Verkörperung Gottes auf Erden gehalten haben.« Für Dr. Lenz verstand es sich von selbst, dass die Ortswahl des Professors nichts Gutes bedeuten konnte. »Er sitzt vor irgendeinem Ofen«, mutmaßte der Doktor, »schaut aus dem Fenster, sieht ein paar Dächer, Höhenzüge, die Ente auf dem Teich, das Kuchenstück auf seinem Teller. Und mit seiner Tätigkeit ist es aus.«

Nicht ungern hat sich Dr. Lenz derart sarkastisch reden hören. Oft rang er dabei die Hände und schaute mit einem theatralischen Kopfschütteln zur Decke. Dabei hat er Hinrich Giers zeitlebens verehrt, war lange sein Assistent gewesen, hatte ihm angeblich die Fertigstellung einiger späterer Werke ermöglicht. Mit einer Professur war er dafür nie belohnt worden. Dass er sich zum Statthalter in der »Sozialen Gesellschaft« hatte machen lassen, dürfte sein größter Fehler gewesen sein. Dort galt es als offenes Geheimnis, dass er davon träumte, den großen Philosophen beerben zu können, sein erster Biograph und Herausgeber zu werden. Doch niemals hätte er ein Wort darüber verloren, nicht einmal in den Tagen nach der Abreise seines Lehrers, in denen auch er, der Treueste der Treuen, das Gefühl verspürt haben muss, im Stich gelassen worden zu sein. Je länger das Exil von Binsenburg andauerte, desto stärker welkte unweigerlich jene akademische Erbschaft, die der Doktor so gerne angetreten hätte. Wie viel Zeit würde darüber vergehen? Monate? Jahre? Viele Jahre womöglich, bis zum Tod des Philosophen? Dr. Lenz fürchtete um sein Lebenswerk. Was auch immer die Zukunft deshalb bringen mochte: Hinrich Giers durfte nicht verstummen. Der Doktor hatte dies als erster begriffen. Seine Unruhe war es, die auch mich zur Besinnung gebracht hat. Es galt, den Professor für die Welt zurückzugewinnen. Eine nicht minder interessante Frage allerdings schien mir zu sein, wer ihn wieder zum Sprechen bringen würde.

4

Binsenburg also. Mehr brauchten wir uns während der folgenden Wochen nicht zuzuraunen als diese Worte: »Binsenburg also.« Was auch immer zu tun war – es würde dort zu tun sein. Früh musste Dr. Lenz den Plan gefasst haben, dort selbst Quartier zu beziehen – auch wenn er darüber nichts erzählt hat und keiner von uns hätten ahnen können, welche erheblichen Mittel er für diese Mission einzusetzen bereit war. Einzig über die Motive des Professors wussten wir noch weniger. Selbst Dr. Lenz hat kaum mehr zuwege gebracht, als aus Mutmaßungen eine – wie sich bald zeigte – schlecht durchdachte Strategie zu entwickeln.

Im Grunde war da nur der Zufluchtsort: Binsenburg. Womöglich kein Ort, sondern eine Entscheidung. Schließlich betrat man solche Kurstädte kaum anders als ein alter Elefant, der in der Wildnis, fernab der großen Weideplätze, seine letzte Ruhestätte sucht. Man kannte die Bilder von langen Alleen und sanften Bergen. Da waren Mammutbäume, von denen behauptet wurde, ihr Anblick habe bereits das Gemüt vieler bedeutender Geister beruhigt. Es gab sorgfältig angelegte Rosengärten, gesäumt von gestutzten Hecken. Es gab murmelnde Bäche, die über kunstvoll gemauerte Stufen flossen und dabei anmutige kleine Wirbel warfen. Binsenburg war der Entschluss, dem Tod in einer schönen Umgebung begegnen zu wollen. War ein Mann wie Hinrich Giers für dieses zweifelhafte Bedürfnis empfänglich gewesen? Suchte er einen versöhnlichen Abschied vom Leben? Manche haben das geglaubt. Dabei sprach nahezu alles dagegen.

Hätte ein Kranker oder gar Sterbender nicht zu bilanzieren, seine Hinterlassenschaften zu ordnen versucht? Hätte er nicht zumindest enge Freunde über seine veränderte Lebenssituation in Kenntnis gesetzt, hier und da ein vertrauliches Wort des Abschieds gesprochen? Hinrich Giers hatte nichts dergleichen getan, hatte bis zuletzt (auch nach seiner Emeritierung) nahezu täglich sein altes Arbeitszimmer in der Universität aufgesucht. Auf dem Schreibtisch hatten noch seine aufgeschlagenen Bücher gelegen, neben Blättern mit frischen Notizen. Sämtliche an ihn gerichtete Briefe und Nachrichten waren unbeantwortet geblieben. Einzig das Rektorat der Universität hatte offenbar eine knapp gehaltene Erklärung erhalten, sich allerdings geweigert, den Inhalt öffentlich zu machen. Nur eines haben Eingeweihte damals erfahren: Hinrich Giers war in Binsenburg und gedachte offensichtlich dort zu bleiben. Unverkennbar war er in der Absicht gegangen, sich nicht zu erklären. Was lag näher als die Vermutung, ein tieferer Beweggrund müsse dahinter verborgen liegen?

Ich habe immer geahnt, dass es sich um ein geistiges Problem handelte, der Denker in einen Widerspruch zu seiner Zeit geraten war, den er einzig durch diesen radikalen Entschluss auflösen zu können glaubte. Hast du eine solche Möglichkeit je in Betracht gezogen? Oder bist du gleich den Vermutungen nachgegangen, von denen du auch später immer geredet hast, jenen haltlosen Behauptungen über die Gefühlswirrnisse eines alten Mannes und den angeblichen Abgründen seiner Leidenschaften? Andererseits, was sonst hätte deine große Leserschaft interessieren sollen? Wer war schon Hinrich Giers, jenseits der verblassenden Chiffren vom Nimbus seiner wissenschaftlichen Autorität? Wen mochte es am Ende kümmern, ob er redete oder schwieg?

Deshalb will ich dir gar nicht verübeln, dass Gerüchte über seine Verfehlungen Anziehungskraft auf dich ausgeübt haben, zumal bei deiner Neigung, den Grund des Daseins in den Dunst von Leidenschaft und Eitelkeit zurückzuverlegen. Ich war ja selbst davon fasziniert, als ich dich kennengelernt habe. Eine Frau, nur wenige Jahre älter als ich, die ihre Finger entschlossen nach dem Herz der Finsternis ausstreckte und vor niemandem haltgemacht hätte, schon gar nicht vor einem hohen Repräsentanten des Geisteslebens wie Hinrich Giers. Wie befremdlich muss dir noch heute meine Behauptung erscheinen, dass dieser Mann in der Lage wäre, uns aus den Verirrungen unseres modernen Menschseins herauszuhelfen. Dass Selbsterkenntnis möglich ist, wie er oft genug betont hat. Dass wir uns aus dem Verhängnis befreien können, in das wir uns reflexionslos verirrt haben. Schon während seiner letzten Vorlesungen habe ich ihn diese Sätze sagen hören. Und ich bin überzeugt, dass er damit den Widerspruch skizzieren wollte, in den er seinen Aufklärungswillen zur Welt gesetzt sah. Wen hätte er schließlich noch erreichen sollen im Reich der Selbstvergessenen, auf dem Terrain der innenverspiegelten Paläste, der unerreichbaren Kommunikationsblasen und Echokammern? Wie hätte dieser alleingelassene Mann mit dem Unwillen zur Selbsterkenntnis zurechtkommen sollen? Er, der diesen Unwillen für die Krankheit der Gesellschaft hielt? Konnte aus seiner Einschätzung etwas anderes als Lebensekel erwachsen? Eine womöglich etwas bombastische, selbstgerechte Abwendung von der Welt? Und war es gänzlich abwegig zu fragen, ob dieser Ekel heilbar sei?

5

Irgendwann hätten wir offen miteinander sprechen sollen. Kannst du dir erklären, weshalb wir das nicht getan haben? Zweifellos waren wir im Frühjahr aus unterschiedlichen Gründen nach Binsenburg gekommen, sind daraus unsere Missverständnisse erwachsen. Ich bin jedoch überzeugt, dass diese Entwicklung vermeidbar gewesen wäre – sofern du dich nur etwas zugänglicher gezeigt und an deiner Geschichte nicht so verbissen festgehalten hättest. Bis heute muss ich mit den Folgen dieser Uneinsichtigkeit zurechtkommen, setzen manche Leute auf der Binsenburger Allee ein spöttisches Lächeln auf, wenn sie an mir vorübergehen, halten mich noch immer für eine jener zwielichtigen Gestalten, die du in deinen Reportagen beschrieben und von denen du behauptet hast, dass sie den Professor in seinem Exil abgeschirmt und in seinen seltsamen Neigungen bestärkt hätten. Darüber bin ich nicht deshalb so verärgert, weil es dem Ansehen meiner Person abträglich wäre (das berührt mich selbstverständlich nicht im Geringsten), sondern weil es den Blick auf die wahren Geschehnisse verstellt. In aller Bescheidenheit möchte ich feststellen, dass deren Bedeutung kaum jemand verstehen wird, der meine Rolle darin vernachlässigen zu können glaubt. Du wirst auf Dauer nicht ignorieren können, dass ich, anders als du, den wahren Gründen für das Schweigen des Professors auf die Spur gekommen bin. Folglich halte ich den Schlüssel zu den Geschehnissen in den Händen und frage mich, ob du wirklich annehmen solltest, daran so gleichgültig vorübergehen zu können.

Glaubst du noch immer, ich hätte mich mit dem Philosophen vor dir nur aufspielen wollen und sei in Wahrheit hinter einer alten Freundin her gewesen? Hast du wirklich geglaubt, ich sei nur nach Binsenburg gefahren, um Lou dort wiederzutreffen und sie Julian Fleig auszuspannen? Ich habe nicht einmal gewusst, dass die beiden dort waren. Mein einziges Vorhaben bestand darin, den exilierten Philosophen wieder zum Sprechen zu bringen. Ein verzweifeltes Projekt, für das ich dich damals vergeblich zu interessieren versucht habe. Ich war mir nicht einmal sicher, ob Hinrich Giers von meiner Existenz jemals Kenntnis genommen hatte. Meine Hoffnungen gründeten einzig auf meiner Tätigkeit bei der »Sozialen Gesellschaft«, von der ich hoffte, er könne davon erfahren haben. Als Dr. Lenz mich eingestellt hat, konnte ich mit meinen vierundzwanzig Jahren weder ein Studium vorweisen noch hatte ich jemals philosophische Texte verfasst. Mehr als die Schreibarbeiten, die du mir während der Monate in deinem Büro übertragen hast, hatte ich nicht vorzuweisen. Bis heute weiß ich nicht, was mich in den Augen des Doktors für meine Tätigkeit qualifiziert hat, ebenso wenig, was mich bei der »Sozialen Gesellschaft« erwartete.

Ich erinnere mich einzig an den kleinen Schlag, den ich verspürt habe, als ich im Text der Stellenanzeige auf den Namen des Herausgebers gestoßen bin. Aber das war auch alles, was mit Lou zu tun gehabt hatte. Zugegeben, der Name Hinrich Giers war so etwas wie eine Chiffre für mich gewesen, hatte die Erinnerung an die Trennung von Lou wieder wachgerufen, Verständnislosigkeit und Zorn eingeschlossen. Allerdings wäre es ganz übertrieben zu meinen, dass ich nur deshalb bei Hinrich Giers eine Beschäftigung gesucht hätte (wie du unweigerlich vermuten wirst). Viel zu weit war der Arbeitsalltag der »Sozialen Gesellschaft« von den alten Verletzungen entfernt, als dass ich mir von meiner Beschäftigung irgendeine Art der Aufklärung hätte versprechen dürfen. Allenfalls eine gewisse Faszination habe ich verspürt, nun auch selbst in die Nähe jenes Mannes zu gelangen, dessen geistige Anziehungskraft Lou aus meinem Leben entfernt und dort für so viel Leere und Belanglosigkeit gesorgt hatte. Es mag die Sehnsucht darin verborgen gelegen haben, mich von demselben Schwarzen Loch anziehen zu lassen, das kurz zuvor meine Freundin verschluckt und damit jede tiefere Absicht aus meinem Leben entfernt hatte. Was für eine merkwürdige Aussicht, habe ich damals gedacht, mich aus der Peripherie direkt ins Zentrum meiner Misere zu bewegen.

6

Ich fürchte, an dieser Stelle sind einige klärende Sätze zu Lou unumgänglich. Du wirst hoffentlich Verständnis dafür aufbringen, dass ich meine diesbezüglichen Hinweise so knapp wie möglich zu halten versuche. Neuen Spott von deiner Seite möchte ich mir jedenfalls ersparen. Schon damals hast du mich mit meiner »schöngeistig« veranlagten Freundin aufgezogen und oft genug während unserer Bürozeiten oder bei dir zuhause, wenn wir uns in dein Bett verirrt hatten, gefragt, wie man seine Lebenszeit mit philosophischen Theorien vergeuden könne. Nicht dass ich mir diese Frage nicht ebenfalls gelegentlich gestellt hätte. Ich hatte damals keine Ahnung, weshalb Lou solchen Themen derartige Bedeutung beimaß. Dass die Werke von Hinrich Giers im Mittelpunkt unserer (eher körperlichen) Interessen gestanden hätten, lässt sich jedenfalls nicht behaupten.

Von Beginn an hatte Lous Studium der Giers’schen Werke eher einen Schatten der Fremdheit über unser Verhältnis gelegt, hatte ich zu den geistigen Sphären, von denen sie berührt zu werden schien, keinerlei Verbindung aufnehmen können. Und auch sie selbst hatte das mit zunehmender Ungeduld beobachtet, nicht verstehen können, dass ich gegen meine Widersprüche eher unempfindlich gewesen war, kein Interesse an philosophischer Reflexion gezeigt habe, die Anstrengung nicht auf mich nehmen wollte, mein Leben einer klaren Absicht zu unterwerfen. Lou hätte sich vermutlich gewünscht, im Bewusstsein gemeinsamer Pläne einen siegesgewissen Blick in die Zukunft werfen zu können. Dass es mir genügte, sorglos meine Tage mit ihr zu verbringen, am Morgen den Bademantel überzuwerfen und lange nichts zu tun, als ihre ruhig im Schlaf ausgestreckte Gestalt zu betrachten, war eine Form der Hingabe, die sie eher als kränkend empfunden hat. Sie konnte nicht leben ohne die Aussicht auf permanente Entwicklung. Hindernisse räumte sie mit großer Entschlossenheit beiseite.

Unverstellt hat sich diese Neigung bemerkbar gemacht, als ich von ihr längst getrennt und mit Julian Fleig ein Mann an ihre Seite getreten war, der ihrer geistigen Orientierung weit besser zu entsprechen schien. Wohl nie zuvor hat sich an der philosophischen Fakultät in Frankfurt eine Studentin derart selbstverleugnend vor ihren Liebhaber geworfen. Jahrelang hatte Julian Fleig an der Universität als bester Schüler von Hinrich Giers gegolten. Begeisternd muss er Lou erschienen und umso größer ihr Schreck gewesen sein, als die überraschend schlechte Benotung der Doktorarbeit seiner akademischen Karriere ein jähes Ende setzte. Dass Julian Fleig seinem Lehrer seither mit unversöhnlichem Hass begegnet ist, dürfte nachvollziehbar sein. Doch der Furor, den Lou damals entfachte, war unvergleichlich. Geradezu schamlos hat sie das Gerücht verbreitet, Dr. Lenz (der an dem Votum nicht unbeteiligt gewesen war) habe aus Neid eine der aussichtsreichsten Karrieren an der Fakultät zerstört. Dr. Lenz, dieser lächerlich korrekte Mann, der sich gegen solche Vorwürfe mit Worten nicht wehren, sich andererseits die kleinste Ungenauigkeit nicht verziehen hätte, sollte mit Vorsatz einen Rivalen aus dem Weg geschafft haben? Mitunter scheint mir kaum beschreiblich, mit welcher Energie Lou selbst gemeinsame Erinnerungen der Macht ihrer Vorstellungskraft zu unterwerfen versucht hat.

Sie hasste Widersprüche, hasste es vor allem, sich selbst widersprüchlich zu erscheinen. Irgendwann musste sie ein Prinzip daraus gemacht haben, ihr Leben in eine Abfolge logischer Schritte verwandeln zu wollen. Was sie gesagt und getan hatte, musste folgerichtig erscheinen. Was heute geschehen war, durfte vor ihren Erinnerungsfolien nicht ins Dunkel der Fragwürdigkeit getaucht sein. Der bloße Anschein von Inkonsequenz war ihr unerträglich. Wann immer sie in dieser Hinsicht in Verlegenheit geraten war, vermutete sie den Fehler in den Vergangenheitsgespinsten, die sie zuvor gewoben hatte, nicht in der eigenen Spontaneität (obwohl letztere oft nicht unmaßgeblich zu den Schwierigkeiten beigetragen hatte). Stets suchte sie den Grund für aufgetretene Inkonsequenzen in einer ferneren Vergangenheit, schien sich dort etwas Falsches abgelagert zu haben, ohne dass ihr skrupulöses Bewusstsein davon Notiz genommen hatte. Solche Fehler galt es auszuräumen, die Erinnerung umzuformen, schleunigst den Boden einer widerspruchsfreien Selbstgewissheit zurückzugewinnen.

Lou war eine Willensathletin von ungeahnter Kraft, und ich vermute, dass du dir keine Vorstellung davon machst, wie sehr sie auch die Geschehnisse von Binsenburg ihrer Regie zu unterwerfen, ihr eigenes Schauspiel daraus zu formen versucht hat. Tatsächlich ist sie es gewesen, die mich nach Binsenburg gelockt hat, unter der Vorspiegelung, dort mit Hinrich Giers in eine philosophische Auseinandersetzung treten zu können. Sie selbst hat das inszeniert, um mit mir wieder in Kontakt treten zu können. Das mag dir weit hergeholt erscheinen und deshalb vorläufig allenfalls zu deiner Erheiterung beitragen. Hätte ich es geahnt, wäre ich gar nicht hingefahren. Weder hatte ich die Absicht, mein altes Verhältnis zu Lou wiederherzustellen, noch wäre ich auf den Gedanken verfallen, die Pläne von Julian Fleig durchkreuzen zu wollen. Seine Idee des Fernsehduells habe ich sogar nach Kräften unterstützt. Schließlich war dieses Projekt die beste Gewähr, das Schweigen des Philosophen endlich brechen zu können. Nur in einer Hinsicht hast du richtig gelegen: Dass ich nicht nach Binsenburg gekommen wäre ohne die Aussicht, mir auf irgendeine Weise das Dunkel erklärlich machen zu können, das Lou in meinem Leben hinterlassen hatte. Dabei nämlich hatten mir die beiden Jahre in der »Sozialen Gesellschaft« in der Tat nicht weitergeholfen.

7

Meine Hoffnungen, durch die »Soziale Gesellschaft« in die Nähe von Hinrich Giers gelangen zu können, hatten sich schnell als illusorisch erwiesen. Nie ist der Professor bei uns in der Redaktion erschienen. Aufgaben hat er stets an Dr. Lenz delegiert. Wenn seine Aufsätze im Blatt erschienen, war es der Doktor, der sie lektorierte und den Herausgeber eifersüchtig von allen Nachfragen abschirmte. Meine Aufgabe blieb darauf beschränkt, verschiedene Rubriken der Zeitschrift zu füllen, darunter das sogenannte »Gespräch«, ein längeres Interview, dessen Ausarbeitung ich anfangs mit Hoffnungen begleitet hatte, namhafte Vertreter des Faches kennenlernen und meiner Tätigkeit auf diese Weise ein paar interessante Erfahrungen abgewinnen zu können. Niemals jedoch wäre die Zeitschrift für entsprechende Reisen aufgekommen. Stattdessen erhielt ich aus den Händen von Dr. Lenz nachlässig ausgearbeitete, oft verworrene Texte, die er von den vermeintlichen Gesprächspartnern erbeten hatte.

Tagelang war ich damit beschäftigt, diese Konvolute mit erfundenen Fragen zu versehen, den Eindruck eines Gesprächs zu erzeugen, erfundene Interviews daraus zu machen. Du magst mich deshalb der Lüge bezichtigen, vielleicht sogar den Verdacht hegen, ich könnte bei der Aufzeichnung dieses Berichts auf ganz ähnliche Weise verfahren sein. Gut möglich, dass du dein journalistisches Ethos bemühen, das große Wort der Fakten im Munde führen wirst. Doch in jener Arbeitsweise lag nun einmal der Erfolg meiner Tätigkeit für die »Soziale Gesellschaft« begründet. Ich konnte erfassen, was meine imaginären Gesprächspartner tatsächlich gesagt hätten, wäre das Gesagte im Gespräch zwischen uns entwickelt worden. Selbst Dr. Lenz hat mir ein unleugbares Gespür für diese Form des »Gesprächs« bescheinigt und würde diesen Befund bekräftigen können, wenn er noch am Leben wäre. Jedenfalls gab es zu keinem Zeitpunkt Vorwürfe gegen mich, das Gesagte sei falsch wiedergegeben oder in einen falschen Zusammenhang gestellt worden (zumindest kann ich mich an solche Vorwürfe nicht erinnern), und wie mir scheint, verdanke ich es diesem Umstand, dass ich mich unerwartet lange in meiner Stellung habe halten können. Das ist umso erstaunlicher, als die pekuniären Probleme der »Sozialen Gesellschaft« offenkundig waren und sich in immer kürzeren Abständen die Frage erhob, wer von uns auf Dauer weiterbeschäftigt werden würde.

Die Aussicht auf das nahende Ende meiner Tätigkeit hat mich dabei weniger belastet als der Umstand, dem entrückten Hinrich Giers nicht näher gekommen zu sein. Als sich nach seinem Verschwinden die Gewissheit verstärkte, dass er nicht zu seinen Tätigkeiten zurückkehren würde, sich unter uns Existenzangst auszubreiten begann und immer häufiger diskutiert wurde, wie man den Verschollenen zur Rückkehr würde bewegen können, gerieten daher auch meine persönlichen Absichten in Bewegung. Warum hätte ich regungslos vor dem Schwarzen Loch meiner Biografie verharren, die Hemisphäre von Hinrich Giers unverrichteter Dinge wieder verlassen sollen, wenn ich womöglich gerade infolge dieser Krise hoffen durfte, das Rätsel meines eigenen Lebens aufzuklären? Immerhin war es der Professor gewesen, der im Wohnzimmer meiner Existenz das Licht gelöscht hatte. Gerne hätte ich erfahren, wie ihm das gelungen, welcher Art die Faszination gewesen war, die er auf Lou ausgeübt hatte. Zugleich begann ich zu ahnen, dass es mir leichter fallen würde, mich einem Mann zu nähern, der in Binsenburg ein mußevolles Leben führte, als jenem Manager der Wissenschaft, der den Apparat zur Rezeption seiner Gedanken in unveränderter Bewegung hielt. Je länger er schwieg, desto besser für mich. Niemand hatte ihn bislang zu einer Rückkehr bewegen können, ein deutlicher Hinweis auf die Rigorosität, mit der er sich von seinem Umfeld abgeschirmt zu haben schien. Das Kraftfeld seiner Helfer und Freunde hatte an Einfluss offenbar merklich eingebüßt. War es also abwegig anzunehmen, dass eher ein Außenstehender in der Lage sein würde, den Professor zurück ans Licht der Öffentlichkeit zu führen? War der Gedanke vermessen, dass diese Rolle womöglich mir selbst zufallen würde?

8

Als Dr. Lenz am Tag vor seiner Abreise in meiner Tür erschien, wusste ich noch nicht, wie dicht meine Vermutungen an die Wirklichkeit heranreichten. Der Anblick, den der Doktor bot, war jedoch bestens geeignet, zumindest meine Ahnungen zu illustrieren. Dabei bemühte er sich, um seinen Abschied keinerlei Aufhebens zu machen, versuchte seine Emotionen unter Kontrolle zu halten und beherrscht aus der Tür zu treten, die Hand zu einem kurzen, schüchternen Winken erhoben. Eigentlich hätte dieser hochgewachsene Endfünfziger im grauen Kaschmirmantel imponieren müssen. Mich selbst hat er um zwei Köpfe überragt. Stets war ich genötigt, zu ihm aufzublicken. Es war beinahe unmöglich, ein ungezwungenes Gespräch mit ihm zu führen. Weil er sich besonders beim Gehen gebückt hielt – in den Schultern schmal, in den Hüften deutlich zu breit –, ist er mir oft wie ein Vogel auf vergeblicher Suche nach Nahrung erschienen. Eine unnatürliche Röte leuchtete in seinem Gesicht, und das unruhig aufgestellte, dunkle Haar über der hohen Stirn haben auch andere mit einem Kamm verglichen.

An jenem Nachmittag schien es mir, als sei er noch röter und als ruckte sein Vogelkörper noch unruhiger als sonst. Die vorausgegangenen Wochen mussten ihn ungeheure Beherrschung gekostet haben. Tag für Tag hatte er sich um Beschwichtigung bemüht, aufmunternde Signale übermittelt, von denen sich freilich erahnen ließ, dass sie nur einen Teil dessen enthielten, was Dr. Lenz tatsächlich wusste. Große Mühe hatte er darauf verwendet, die Gründe für seine bevorstehende Abreise herunterzuspielen, den Eindruck zu vermeiden, dass in Binsenburg über die Zukunft der »Sozialen Gesellschaft« entschieden würde. Dabei war es ein offenes Geheimnis, dass der Doktor mit hohem Einsatz spielte, für seinen Aufenthalt in Binsenburg ein ganzes Haus angemietet hatte. Für mich ein Hinweis, dass er an ein theatralisches Spiel des Professors geglaubt hat, an die Eskapade eines von der Welt Enttäuschten, dem man mit dem größtmöglichen Einsatz persönlicher Ressourcen den Glauben an die Bedeutung seiner Person und seines Werkes würde zurückgeben können. Ich war mir sicher, dass er damit falsch lag.

Die Bulletins, die er bald nach seiner Ankunft an die Redaktion verschickte, bestätigten mich in dieser Einschätzung. Obschon sich der Doktor um einen Anschein von Normalität bemühte, wie gewohnt redaktionelle Anweisungen und Ideen für neue Beiträge übermittelte, begannen sich die Signale seiner Beunruhigung zu häufen. Sie erinnerten an Floskeln eines Arztes, der Angehörige über den Zustand eines schwerkranken Patienten zu beruhigen versucht. Vor unseren Augen begann der treueste Vasall von Hinrich Giers, die Gedankenfäden zu entwirren, aus denen das Verhältnis zu seinem Meister gewoben war, ein Gespinst aus Zielen, Vermutungen und Ängsten, das er zuvor mit der Eifersucht eines Liebhabers verborgen gehalten hatte. So verriet er die Entfremdung, die zum Objekt seiner Spekulationen längst eingetreten war. Dr. Lenz mochte glauben, gegen den akademischen Suizid seines Lehrers anzukämpfen. Tatsächlich offenbarte er seine Hilflosigkeit und büßte infolge seiner Selbstentblößung viel von jener Autorität ein, die er in der Redaktion lange genossen hatte.

Beinahe täglich häufte er einen neuen Wall aus Worten gegen die Ohnmacht an, die ihn zu überwältigen drohte. Soviel ließ sich seinen Lageberichten aus Binsenburg entnehmen: Er kam nicht voran. Wohl war es ihm nach kurzer Zeit gelungen, Hinrich Giers ausfindig zu machen. Offenbar stand er mit ihm in losem Kontakt, schien ihn gelegentlich sogar getroffen zu haben. Doch mit jeder Nachricht brachte seine ungewohnte Redseligkeit deutlicher zum Vorschein, dass die Mitteilungsfreude auf Seiten seines alten Meisters deutlich weniger ausgeprägt war. Was sagte Giers selbst? Weshalb war er in Binsenburg? Würde er zurückkehren? Die allgemeinen Versicherungen, es ginge ihm gut, er arbeite, es werde sich alles zum Guten wenden, wirkten umso beunruhigender, je häufiger sie sich wiederholten. Wichtige Geldgeber schienen eine Chance zu wittern, aus der Finanzierung der »Sozialen Gesellschaft« auszusteigen. Bedeutende Autoren gingen auf Distanz. Dass der berühmte Herausgeber seine Arbeit faktisch eingestellt hatte, würde sich auf Dauer vor niemandem verbergen lassen.

Neben anderen Kollegen trug auch ich mich daher mit dem Gedanken ans Aufgeben. Ob ich aus eigenem Antrieb den Mut zu einer Reise nach Binsenburg aufgebracht hätte, vermag ich heute nicht mehr abschließend zu beurteilen. Am Ende war es Dr. Lenz, der mir aus dieser Verlegenheit herausgeholfen hat. Seine überraschende Aufforderung, ihn persönlich bei seinen Bemühungen in Binsenburg zu unterstützen, erreichte mich zu einem Zeitpunkt, als ich beinahe selbst resigniert hatte. Du wirst deshalb schwerlich die Dankbarkeit ermessen können, die ich bei jedem Spaziergang in der Binsenburger Allee für ihn empfinde. Von allen Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, hat er es am entschiedensten verdient, dass man seiner in ehrender Erinnerung gedenkt. Ohne ihn hätte ich Hinrich Giers nicht kennengelernt. Ohne seine Vermittlung wären mir die Giersschen Erkenntnisse nicht zuteil geworden. Ohne ihn hätte ich kaum jemals in den Binsenburger Spiegel der Selbsterkenntnis blicken können.

Fichtenbuckel

9

Nicht ohne Grund steht mir unser Wiedersehen auf der Binsenburger Allee so deutlich vor Augen. Ich erinnere mich an die vorgebliche Leichtigkeit, mit der du vor dieser Kulisse herumgetänzelt bist, im Blättersturm des Herbstwinds, scheinbar amüsiert über das, was ringsum zu sehen war. Du wolltest mich die Freude spüren lassen, kurz an den Schauplatz jenes absurden Theaterstücks zurückgekehrt zu sein, an dem du im Frühjahr mitgewirkt hattest. Immer wieder hast du demonstrativ gelacht und mit betonter Lebhaftigkeit auf deinen Begleiter eingeredet, der mir sofort bekannt vorgekommen war. Bald fiel mir wieder ein, dass er zu dem Fernsehteam gehört hatte, das nach Binsenburg gekommen war, um das Fernsehduell zwischen Julian Fleig und dem Professor aufzuzeichnen. Ich weiß nicht, wie du damals an ihn geraten bist und was du an ihm gefunden hast, möchte aber auch gar nicht den Eindruck erwecken, als ob mich das sonderlich interessieren würde.

Verärgert hat mich höchstens die vorgebliche Souveränität, mit der du durch die Allee stolziert bist, eng umschlungen mit dem Fernsehschnösel. Verärgert hat mich, wie du vor mir stehengeblieben bist und den Kopf in den Wind gedreht hast, um das Haar hinter dir flattern zu lassen, die vorgebliche Freude, mit der du, als wir uns unterhielten und er gelangweilt danebenstand, in die Herbstsonne gelächelt hast, natürlich nicht ohne den Schutz einer großen Sonnenbrille. Vermutlich hast du dir deine damaligen Taten vergegenwärtigt und sie später noch einmal wortreich vor dem Fernsehschnösel ausgebreitet, ein erbauliches Thema für einen gemeinsamen Nachmittagsspaziergang unter den rot und golden eingefärbten Linden der Allee, mit der Sicht auf den Felsenkamm des Binsenburger Hausbergs.

Zweifelsohne bietet diese Stadt immer neue Gelegenheiten für das Gedankenspiel, unter prächtig ausstaffierten Attrappen der einzig lebendige Mensch zu sein. Behaupte nicht, es hätte dir kein Vergnügen bereitet, einmal mehr an greisenhaften Männern vorüber zu flanieren, die in senfgelben oder moosgrünen Anzügen herumstaksten und bunte Golfermützen trugen. Noch im Frühling hast du jedenfalls über sie gelacht, als damals wir beide durch die Allee spaziert sind und der Fernsehschnösel noch kein Thema für dich war. Wespen hast du die dürren Greisinnen genannt, die einen Labrador oder Pudel an der Leine führten, ihre Lippen aufeinanderpressten und aus den dunklen Gläsern ihrer Sonnenbrillen, toten Insektenaugen, in die Gegend starrten. Was für eine anachronistische Binsenburger Selbstverständlichkeit, die dürren Glieder derselben Damen jetzt in Pelz gehüllt zu sehen. Man könne, hast du damals gespottet, die begrünte Bühne dieses Bergtals nicht durchwandern ohne das Gefühl, die Gegenwart verlassen zu haben, in eine prämortale Ruhezone gefallen zu sein, deren Einwohner nur noch die erstorbene Hülle von Privilegien spazierentrügen. Natürlich hast du dich weit ordinärer ausgedrückt. Schließlich hatten wir gerade erst das Café Krone verlassen und ziemlich viel Weißwein getrunken. Und es ist ja auch nicht weiter schwer, sich in diesem Garten der Wohlstandsverwahrten zu den einzigen zu zählen, die sich vitaler körperlicher Regungen rühmen können – zumal wir damals ohnehin bereits mit unseren körperlichen Regungen recht intensiv beschäftigt waren.

Ein Fehler war es allerdings, dass du von der exzentrischen Binsenburger Kulisse auf das vermeintliche Siechtum, die innere Verwahrlosung des Philosophen geschlossen hast, der hier Zuflucht genommen hatte. Ein Irrtum, der auch Dr. Lenz nach seiner Anreise unterlaufen zu sein scheint. Offenbar war er bald davon überzeugt gewesen, einen gekränkten Mann von seinem akademischen Totenbett zerren zu müssen. Ich dagegen war im anhebenden Frühling aus dem alten Bahnhofsgebäude getreten, war zum ersten Mal durch die Allee gelaufen (die so ungezwungen, in weiten Biegungen, durch die Stadt führt), und hatte sofort geahnt, dass die Einschätzung von Dr. Lenz auf Unverständnis beruhen musste. Trotz der großen Reisetasche fühlte ich mich unbeschwert, betrachtete die lila blühenden Krokusmatten auf den weiten Rasenflächen, die sanft ansteigenden Hügel zur Rechten und Linken, auf denen hinter den Bäumen weiß getünchte Stadtvillen hervorblickten, schaute durch die herabhängenden, noch kahlen Zweige der Linden auf die wintergrauen Wälder der Berghöhen ringsum – und hatte unmittelbar eine klare Vorstellung, warum sich Hinrich Giers diesen Ort als Exil erwählt hatte. Es war der Mangel an Bestimmung, der ihn gereizt haben musste, die Tilgung der Gegenwart aus dem Gegenwärtigen, das gleichmütige Grün, das sich gegen die Welt verwahrte und gegen jeden beschwerenden Gedanken, der an die Welt geknüpft blieb.

Dieser Ort, so schien es, war eine ideale Bühne für den kontemplativen Menschen und seinen vielleicht letzten großen Versuch der Selbsterkenntnis. Binsenburg machte sich nicht anheischig, seinen Sinnen zu schmeicheln, ihn mit dekorativen Stadtansichten um die Realität zu betrügen. Vielmehr hatte letztere in dieser Umgebung im Grunde zu existieren aufgehört. Jegliche Wahrnehmung schien bedeutungslos, jedes Hindernis beseitigt zu sein, das den Denker in ein störendes Hier und Jetzt hätte zurückversetzen können. Ich fühlte mich geradezu freudig bewegt, als ich in die Straße einbog, die rechts von der Allee auf jene Anhöhe führte, auf der Dr. Lenz Quartier bezogen hatte. Der schmale Weg wand sich in einigen Biegungen vom Fuße eines Seitentales zu einer Siedlung hinauf, die den prosaischen Namen Fichtenbuckel trug und aus einem Spalier älterer Reihenhäuser bestand, das hinter der Noblesse der großen Villen ringsum deutlich zurückblieb. Das Domizil von Dr. Lenz stand weiter hinten in dieser verdüsterten Gruppe und blickte auf den waldigen Saum des Höhenzugs, der das Tal auf dieser Seite begrenzte. Dass der Eindruck dieser Adresse eine gewisse Ernüchterung in mir hervorrief, lässt sich nicht leugnen. Doch obschon ich vom Anstieg erschöpft war und nicht ohne Beklemmung vor die graulackierte Haustür trat, hatte ich bereits das untrügliche Gefühl, in Binsenburg am richtigen Ort zu sein.

10

Dr. Lenz und ich waren keineswegs gut miteinander bekannt. Es war daher ein Moment nicht ohne Peinlichkeit, als er mir öffnete und mich ohne Begrüßungsfloskeln, beinahe hastig, hineinbat. Die Ruhelosigkeit, mit der er mich durch das weitgehend leere Parterre des Hauses führte, ließ keinen Platz für Höflichkeiten. Er deutete in ein kleines, dunkles Bad, ohne sich zu dessen Verwendung zu äußern, und öffnete am Ende der Diele die Tür zu einer Kammer, deren Fenster in den rückwärtigen Garten wies. Das Zimmer war leer, bis auf eine geblümte, an die Wand gelehnte Matratze, einen fleckigen Eichentisch und einen Stuhl, vermutlich die Hinterlassenschaft des vormaligen Besitzers. Die nachgedunkelten Wände zeigten scharfkantige weiße Flecken. Von wem er die deprimierenden Räumlichkeiten bezogen hatte, hat mir Dr. Lenz nicht verraten. Er schien überhaupt entschlossen, mir möglichst wenig Hinweise auf seine näheren Lebensumstände zu geben. Von dem Haus, das er während der letzten Monate seines Lebens bewohnt hat, habe ich kaum mehr zu Gesicht bekommen als jenes trostlose Verlies, das für mehrere Wochen mein Domizil werden sollte, und den Wohnraum, den wir betraten, kaum dass ich meine Tasche abgestellt hatte.

Fahrig räumte der Doktor zwei Teegedecke auf einen großen, mit Büchern und Papieren übersäten Tisch, der in der Mitte des Raumes stand, schenkte aus einer gläsernen Kanne ein, setzte sich, stand wieder auf, stapfte in die benachbarte Küche, begann dort lautstark herumzuräumen und kam zurück mit einer Schachtel billiger Kekse, die er wortlos auf den Tisch schob. Dann saßen wir einander gegenüber und nippten an unseren Tassen. Der Tee war lauwarm und schmeckte furchtbar. Im Raum war es dunkel. Vor den beiden Terrassentüren, die in den Garten hinausführten, war eine Wand aus Umzugskisten errichtet. Nur oberhalb dieser Mauer fiel etwas Licht herein. Schweigend blickte ich mich um. Hinten im Zimmer stand ein schwerer Schreibtisch, ein geschmackloses Möbelstück aus schwarz lackiertem Holz mit wuchtigem Schubladenaufsatz, daneben ein Kellerregal mit wenigen, wahllos eingelegten Böden, auf denen sich Bücher stapelten.

»Ich bin dankbar, dass Sie gekommen sind«, sagte Dr. Lenz schließlich und ließ nochmals eine Minute verstreichen. Dank meiner Gesprächsnotizen kann ich den Wortlaut