9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kosmos

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

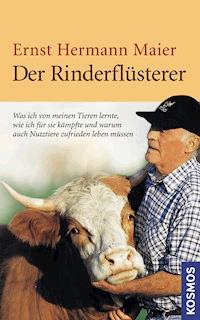

Als einer der Ersten stellte er seine Rinder wieder unter freien Himmel. Als einer der Ersten gab er nur natürliches Futter - und als einer der Ersten setzte er durch, was bisher nicht möglich schien: den sanften Tod direkt auf der Weide. Ernst Hermann Maier orientiert sich kompromisslos am natürlichen Sozialverhalten von Rindern. 200 Köpfe zählt seine Herde, in der es Freundschaften zwischen Bullen gibt und die Kälber bei den Müttern bleiben. Zu Beginn seines langen Kampfes für mehr Würde und Respekt in der Nutztierhaltung eckte Ernst Hermann Maier mit seinen revolutionären Methoden in der dörflichen Gemeinschaft und bei Verwaltungsbehörden an. Heute ist er Vorbild, und auch die Verbraucher geben ihm Recht: Bio-Fleisch boomt aus geschmacklichen und ethischen Gründen. Es ist spannend und ermutigend zugleich, zu lesen, wie eingefahrene Wege aufgebrochen und erfolgreich verlassen werden. Ernst Hermann Maier, Vorsitzender von Uria e.V. (Verein zur Förderung einer neuen Art der Tierhaltung), setzt sich vehement für die Abschaffung von Schlachttier-Transporten ein. Als Landwirt lebt er von seinen Tieren und macht zugleich vor, wie ihre Nutzung mit Respekt und Zuneigung möglich ist. Seit einiger Zeit wird die Herde wissenschaftlich begleitet und Maier hält Vorträge an Universitäten über seine Erfahrungen mit artgerechter Haltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Dank

Zu diesem Buch

Seit vielen tausend Jahren hält die Menschheit sogenannte Nutztiere. Freie Wildtiere sind von Menschen gefangen, domestiziert und zu den verschiedensten Zwecken genutzt worden. Leider muss man bei eingehender Betrachtung feststellen, dass diese Tiere in den allermeisten Fällen bis zum heutigen Tag unterdrückt und missachtet werden.

Die Liste des Missbrauchs ist lang. Es würde den Rahmen des Vorworts sprengen, wollte ich alle Schandtaten aufzählen, die der Mensch an seinen Mitgeschöpfen begangen hat. Neben so extremen Fällen, wie z. B. Pferde, Elefanten und Delfine zu Kriegszwecken einzusetzen, Affen in den Weltraum zu schießen, sowie bei allen möglichen Versuchen Tiere aller Art und auf jede mögliche Weise einzusetzen, ist die ganz normale Nutztierhaltung in fast allen Fällen nichts anderes als schlichtweg Sklaverei.

Unterschiedlich sind lediglich die jeweiligen Haftbedingungen der Tiere. Es gibt so gut wie alle Formen bis hin zu einigermaßen humaner Tiersklaverei. Als Sklavenhaltung bezeichne ich eine Tierhaltung, in der der Mensch aus Eigennutz und egoistischen Motiven die elementarsten Grundgefühle der ihm anvertrauten Tiere willkürlich missachtet.

Der Mensch, als sogenannte Krone der Schöpfung, hat sich gegenüber seinen Mitgeschöpfen, den ihm anvertrauten Tieren, unermessliche Schuld aufgeladen.

Denn fast immer sind die Aktivitäten der Menschen gegenüber den Tieren ausschließlich von Eigennutz bestimmt. Erst in jüngster Zeit mehren sich die Bemühungen, Nutztieren ein artgemäßes Dasein zu ermöglichen. Über diese Entwicklung besteht Grund zur Freude! Denn auch Tiere und ganz besonders auch Nutztiere haben ein Recht auf Gerechtigkeit – heute wird in diesem Zusammenhang vom Begriff „Tiergerechtheit“ gesprochen.

Um einschätzen zu können, wie man dem Lebewesen gerecht wird, müssen wir uns vergegenwärtigen, wie die Tiere ursprünglich als Wildform gelebt und sich verhalten haben: Was sind die elementarsten Grundgefühle, die nicht verletzt werden dürfen, damit die Tiere wieder normale Verhaltensweisen entwickeln können und nicht mehr verhaltensgestört sein müssen?

Ehe wir uns aber näher damit befassen, gilt es abzuklären, was wir unter dem Begriff „artgemäß“ zu verstehen haben. Inwieweit es möglich ist, den Tieren die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen?

Mit der Geschichte der Uria-Herde – die ich und meine Mitstreiter nach dem Auerochsen („Ur“), dem ausgestorbenen Urvater der Nutzrinder benannt haben – möchte ich zeigen, wie das möglich ist.

Ich möchte auch zeigen, welche Verhaltensweisen und Fähigkeiten Rinder innerhalb dieses seit 1982 laufenden Langzeitversuches wieder entwickelt haben, als ihnen entsprechende Entfaltungsmöglichkeiten gewährt wurden. Vor allem aber möchte ich Ihnen erzählen, wie alles entstanden ist und mit welchen Schwierigkeiten und Problemen wir dabei zu kämpfen hatten.

Eines darf ich Ihnen noch versichern: Dieses Buch ist keine Fiktion und alles, was sie darin lesen, ist die reine Wahrheit. Es wurde nichts erfunden und nichts übertrieben.

Auf der Suche nach den Wurzeln

Der Monat Mai war kühl und der Graswuchs geriet ins Stocken. Unsere Tiere hatten sich in der Freiheit vermehrt, die Weidefläche wurde knapp und wir bekamen Probleme. Die Rinder wollten weiden und waren nicht mehr bereit, trockenes Heu zu fressen, statt dessen drückten sie laufend die vorhandenen Stacheldrahtzäune um, oder sprangen einfach darüber hinweg, um das Gras anderer Bauern zu verzehren. Dies gab natürlich Ärger und wir mussten Abhilfe schaffen.

Ein Kollege im ca. 20 Kilometer entfernten Dorf Laufen suchte Rinder für seine Weide, und so verkaufte ich ihm sechs Tiere, darunter auch Viktoria. Die Rinder wurden mit einem Viehanhänger, in dem zwei Tiere Platz hatten, abgeholt. Schon das Einfangen war nicht ganz einfach. Als der Käufer dann mit der zweiten Ladung nach Laufen kam, waren die ersten beiden Rinder schon wieder ausgerissen und konnten nur mühsam wieder zur Weide zurückgetrieben werden. Zunächst wussten wir nicht, ob wir die beiden anderen auch ausladen oder alle wieder nach Hause bringen sollten. Nach einigem Überlegen ließen wir die zweiten Rinder doch auch auf die Weide zu den inzwischen wieder zurückgeholten ersten beiden Tieren. Als sie dann zu viert waren, beruhigten sie sich und begannen zu weiden. Darauf brachten wir dann auch noch die restlichen beiden Tiere nach Laufen. Drei Monate später, an einem Sonntagabend war ich mit meiner Familie auf der Heimfahrt mit dem Auto. Ich habe die Angewohnheit, stets bei der Weide vorbeizufahren und nach den Tieren zu sehen. Als wir in die Nähe unserer Weide kamen, sahen wir zu unserem Erstaunen einen Polizisten mit Sprechfunkgerät und schussbereiter Maschinenpistole herumlaufen.

Ich fragte: „Was ist denn hier los?“ Er erklärte: „Im Balinger Schlachthof ist ein Stück Vieh ausgerissen und soeben in dieses Tal hinuntergelaufen. Mein Kollege ist ihm nach und wird es gleich erschießen.“ Ich sagte aufgeregt: „Bitte funken Sie Ihrem Kollegen, er darf da unten auf keinen Fall schießen, dort sind unsere Rinder, nicht dass er ein falsches erschießt. Ich gehe gleich hinunter und sehe nach, wo sich das Tier befindet!“

Der Beamte tat mir den Gefallen und ich ging ins Tal hinunter zu unseren Tieren. Inmitten der Herde fand ich ein ganz nassgeschwitztes Rind, das ein Strickhalfter um den Kopf hatte und das Strickende auf dem Boden nachzog. Es war Viktoria!

Später erfuhr ich, dass der Kollege in Laufen krank geworden war und die Rinder einem Viehhändler verkauft hatte, der sie in den Balinger Schlachthof brachte. Dort riss sich Viktoria los, rannte aus der Stadt hinaus, überquerte zweimal eine stark befahrene Bundesstraße und eine Bahnlinie. Suchte in einer Weide im vier Kilometer entfernten Nachbarort Engstlatt kurz Schutz, floh dort wieder und kehrte zielstrebig auf die Heimatweide zu uns nach Ostdorf zurück und versteckte sich in der Herde. Ich brachte es nicht übers Herz, dieses kluge und treue Tier wieder seinen Häschern auszuliefern und kaufte es vom Viehhändler zurück. Aufgrund dieser Erfahrungen mit Viktoria werden bei uns keine Tiere mehr lebend verkauft, von der Weide abtransportiert und der Willkür anderer Menschen ausgeliefert. Wenn nun ein Viehhändler kommt und ein bestimmtes Tier kaufen möchte, so kann er bieten, was er will, es wird einfach nicht verkauft – unsere Tiere haben Heimatrecht.

Am 21. März 1942 wurde ich mitten im zweiten Weltkrieg in Ostdorf geboren. Dies war damals ein kleines Bauerndorf mit etwa tausend Einwohnern. Es liegt am Fuß der Schwäbischen Alb, ungefähr zwischen Stuttgart und dem Bodensee, und ist heute ein Stadtteil der großen Kreisstadt Balingen. Die wunderschöne Gegend wird vom herrlichen Panorama der Schwäbischen Alb eingerahmt. Zur Linken sieht man die stolze Burg Hohenzollern und zur Rechten kann man noch die Kuppe des Lehmberges erkennen, mit 1.054 Metern die höchste Erhebung der Schwäbischen Alb.

Seit meiner frühesten Kindheit hatte ich täglich engsten Kontakt mit den verschiedenen Tieren unseres Hofes. Schon als Kleinkind sorgte ich für Aufregung, als eine Bekannte ganz entsetzt meiner Mutter zurief: „ Frieda, komm schnell, der Hermann isst aus der Hearbreak.“ Mit Hearbreak war der Hühnertrog gemeint, in dem damals die Hühner einen Brei aus frisch geschrotetem Getreide, Milch und Wasser, manchmal auch noch mit gekochten und zerdrückten Kartoffeln erhielten. An diesem Brei habe ich mich gütlich getan, wahrscheinlich dachte ich, wenn’s den Hühnern schmeckt, kann ich meinen Hunger auch damit stillen. Es hat offensichtlich nicht geschadet, denn bis zu meinem zwölften Lebensjahr war ich so gesund, dass ich niemals einen Arzt nötig hatte.

Als ich dann schon etwas größer war, kletterte ich mit Vorliebe zu den Pferden in die Futterkrippe. Mitessen konnte ich dort zwar nicht, aber es war meine größte Freude, mit meinen großen, vierbeinigen Freunden zusammen die Zeit zu verbringen. Zwiesprache mit ihnen zu halten und mich an ihrer Zuneigung zu erfreuen. Wenn ich in der Futterkrippe saß und das Pferd neben mir sein Häckselfutter oder seinen Hafer vertilgte, waren meine Augen und die Augen des Pferdes auf gleicher Höhe – daraus kann man Rückschlüsse auf meine damalige Größe ziehen.

Mein Verhältnis zu den Pferden war damals und auch später immer sehr gut. Niemals wurde ich von einem Pferd getreten oder gebissen, und als ich etwas größer war und schon selbst mit den Pferden fahren konnte, ist mir niemals ein Gespann durchgegangen. So wurde es bezeichnet, wenn der Gespannlenker die Herrschaft über seinen Wagen verlor und es unkontrolliert mit oder ohne ihn das Weite suchte.

Als ich wieder einmal bei unserem Wallach Peter in der Krippe hockte, kam mein Vater in den Pferdestall geeilt, schnappte sich das Putzzeug und wollte das Pferd schnell noch putzen. Peter war über die unverhoffte Berührung an seiner Hinterhand so erschrocken, dass er meinem Vater den eisenbeschlagenen Huf auf die Brust knallte, so dass dieser an die Rückwand flog und stöhnend daran heruntersank. Zum Glück waren keine Rippen gebrochen. Diesen praktischen Anschauungsunterricht über: „Wie geht man mit einem Pferd nicht um“, habe ich nie vergessen!

Natürlich gab es auf unserem Hof auch Rinder, aber die mussten damals im Stall an der Kette stehen. Weidemöglichkeiten gab es nicht.

Dieses Los wurde ihnen zu erleichtern versucht, indem sie regelmäßig geputzt und einmal in der Woche, am Sonntag nach dem Füttern und vor der Kirchgangszeit, eine Weile im Dorf herumgeführt wurden. Dieses „Vieh rom füahra“, wie man es nannte, war oftmals zum Totlachen, denn die losgelassenen Kettensklaven verhielten sich äußerst tollpatschig, und oft wusste man nicht genau, wer nun gerade von wem geführt wurde. Es war nämlich üblich, dass die Kühe, Rinder, Jungbullen und Kälber an kurzen Stricken, die man in der Art eines Halfters am Kopf des Tieres befestigt hatte, herumgeführt wurden. Der Führer hielt mit der rechten Hand den Strick, während er mit der linken einen kräftigen Stock schwang, mit dem er dem zuweilen vorwärtsstürmenden und Bocksprünge machenden Tier nach Kräften auf Nase und Hörner schlug. Bedingt durch den kurzen Strick musste der Tierführer jede plötzliche Kopfbewegung des Rindes mitmachen – was oft zu grotesken Bewegungen und Sprüngen führte.

Zuweilen riss auch eines der Tiere aus und musste wieder eingefangen werden. Dies war nicht so problematisch, weil es so gut wie keinen Autoverkehr auf den Straßen gab. Außerdem hatte man in fast jedem Haus etwas Vieh, so dass sich bei so einem Missgeschick sogleich genügend Helfer fanden. Dazu kam, dass die Kondition der Stalltiere wegen der ständigen Kettenhaltung nicht besonders gut war, deshalb konnten mehrere Personen in der Regel so ein Tier dermaßen außer Atem bringen, dass es infolge Erschöpfung wieder eingefangen werden konnte.

Wir Buben im Dorf wurden schon recht früh ebenfalls für dieses Spektakel eingespannt. Dabei machte ich die Erfahrung, dass es besser war, auf den blödsinnigen Prügel zu verzichten und stattdessen ein längeres Seil zu benutzen. Sofern ein solches nicht aufzutreiben war, band ich eben zwei kurze Seile zusammen. Dadurch hatte ich beide Hände zum Führen des Tieres und somit wesentlich mehr Kraft verfügbar. Außerdem brauchte man nicht jede Kopfbewegung des Rindes wie ein Hampelmann mitzumachen und musste nicht prügelschlagend neben dem Tier herhetzen. Statt dessen war es mit dem längeren Seil möglich, das frisch aus dem Stall geholte und deshalb aufgeregte und tolle Tier ein paar Mal im Kreis rennen zu lasen, bis es sich etwas beruhigt hatte. Anschließend konnte es dann meist ganz gut geführt werden.

Das war das erste Mal, dass ich feststellte, wie man mit Rindern besser zurechtkommt – nämlich wenn man Ihnen weniger Gewalt antut und dafür ein kleines Stückchen Freiheit einräumt.

Nach dem Krieg waren viele Rinderbestände nicht tuberkulosefrei (TB-frei) und mussten saniert werden. Die Rinder wurden untersucht und TB-positive Tiere ausgemerzt. Auch mein Vater war dadurch gezwungen, neue TB-freie Tiere zu kaufen. Dann musste an der Stalltüre ein großes, rotes Schild mit der Aufschrift „Staatlich anerkannter tuberkulosefreier Betrieb“ angebracht werden. Dies war dann bald an allen Stalltüren zu erkennen. Aber an einigen Stalltüren im Dorf war noch etwas ganz anderes angebracht. Nämlich kleine Schilder in verschiedenen Farben in Wappen-Form, die man als Preise bei sogenannten „Herdbuchschauen“ bekam. Dies war bei den Betrieben der Fall, die nicht nur normale Rinder hielten, sondern wertvolle Herdbuch-Tiere: Diese Rinder hatten schon die Leistungsnachweise ihrer Vorfahren in den Papieren stehen. Solche Bauern waren schon etwas Besonderes – sozusagen die Elite unter den Tierhaltern. Je mehr Schilder jemand an seiner Stalltüre hatte, umso größer war die Ehre. Schon von weitem konnte man erkennen, dass es sich um einen berühmten Zuchtbetrieb handelte. Diese Betriebe konnten auch auf Auktionen in Rottweil oder Blaufelden teure Zuchtbullen verkaufen und damit gutes Geld verdienen.

Wir waren leider nicht dabei, obwohl wir schon zu den etwas größeren Bauern gehörten, und mein Vater litt darunter. Wir hatten auch keine Wälder mit großen, schlagbaren Tannen, die man hätte zu Geld machen können, sondern überwiegend Jungwald, der noch viel Arbeit erforderlich machte und kaum Ertrag abwarf. Mein Bruder sagte einmal: „Immer da, wo die großen Tannen beginnen, hört unser Wald auf.“ Deshalb konnte mein Vater bei der TB-Sanierung auch keine teuren Herdbuch-Tiere kaufen, sondern musste sich mit normalem Vieh begnügen. Aber es wurmte ihn und er wollte unbedingt auch in die Elite aufsteigen. Mit unseren Kühen nahmen wir deshalb an der Milchleistungsprüfung teil und hatten eine ganz gute Milchleistung. Auf Empfehlung des damaligen Tierzucht-Direktors ersteigerte mein Vater für teures Geld eine wertvolle Herdbuch-Kalbin – eine junge Kuh vor der ersten Geburt – mit Namen „Herma“ auf der Zuchtviehauktion in Rottweil. Damit war der erste Schritt zum berühmten Züchter getan. Die Freude war groß, als Herma nach einiger Zeit ein Bullenkalb mit rotem Fell bekam. Rote Fellfarbe war in der Höhenfleckvieh-Zucht damals in Mode und Tiere mit dieser Farbe erzielten höhere Preise. Herma war eine wunderschöne Kuh, gab aber leider nach dieser ersten Geburt fast keine Milch. Mein Vater war bei dem Kauf also hereingefallen. Vermutlich hatte der Vorbesitzer schon bei der Milchleistung der Mutter manipuliert. Wahrscheinlich war dies in Züchterkreisen damals gang und gäbe – es war wohl so ähnlich wie Doping im Sport. Auf jeden Fall war allgemein bekannt, dass die Milchleistung der Zuchtkühe auf dem Papier wesentlich höher war, als die Milchlieferungen der Betriebe an die Molkerei. Dies wurde aber mit der Fütterung von Milch an die Kälber begründet. Tatsächlich wurden die Kälber aber schon nach einigen Tagen mit Milchaustauschfutter versorgt. Um das sauer verdiente und in Herma investierte Geld nicht total zu verlieren, mussten wir dann auch so vorgehen.

Es war zum Kotzen. Unsere guten Kühe mussten von ihrer Milch abgeben, um bei der Milchkontrolle Herma mitzuziehen. Inzwischen wurde der kleine Bulle mit allen Regeln der Kunst aufgepäppelt, damit er möglichst schnell groß und schwer wurde, um als Zuchtbulle verkauft werden zu können. So erhielt er neben dem allerbesten und energiereichsten Futter jeden Tag zweimal einen Eimer Milch, denn zusätzlich zur Milchleistung der Mutter kam es auf den Zuchtbullen-Auktionen auch auf die Fleischleistung an, also auf die tägliche Gewichtszunahme. Je höher umso besser. Wie die zustande kam, interessierte nicht. Damit die Zuchttiere bei den Vorführungen der Ausstellungen und Auktionen einen guten Eindruck machten, musste täglich mit ihnen geübt werden. Dies war meine Aufgabe im Alter von 18 Jahren und ich habe oft mit dem Bullen, der folgsam wie ein Hund war, meine Freundin besucht.

Dann fand in Balingen eine Ausstellung mit Zuchtviehschau statt und ich musste mit Herma für einen Tag hingehen. Am Tag vorher wurde sie nicht gemolken, damit sie wenigstens auf der Ausstellung etwas Milch gab. Obwohl Herma auf der Balinger Zuchtviehschau infolge von „Transportstress und ungewohnter Umgebung“ fast keine Milch gegeben hat, erhielt sie trotzdem einen ersten Preis, der stolz an die Stalltür genagelt wurde. Im folgenden Herbst war in Stuttgart eine Woche das Landwirtschaftliche Hauptfest und mein Vater war so verblendet, dass er mich auch dort mit Herma hinschickte. Meine Proteste und Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Dort wurde zwei Mal am Tag gemolken und die Milchleistung festgehalten – Manipulationen waren nicht mehr möglich. Ich schämte mich zu Tode. Einen Preis gab es dort deshalb nicht. Es war noch eine weitere Kuh aus Balingen dabei, von einem ganz berühmten Züchter, er war Eigentümer des größten Balinger Industriebetriebs und dort spielte Geld keine Rolle. Auch diese Kuh war sehr schön, gab aber nur wenig mehr Milch als Herma. Bei der Vorführung im großen Ring stockte der Kommentator am Lautsprecher zunächst, weil ihm nichts Positives einfiel, und sagte dann, dass bei den beiden Balinger Kühen besonders die schönen Köpfe hervorzuheben seien. Trotzdem konnte das Bullenkalb von Herma später zu einem guten Preis in Rottweil verkauft werden und ihr zweiter Sohn ebenfalls. Damit war der Einsatz wieder hereingekommen. Diese Bullen taten mir in der Seele leid: Bei uns waren sie ständig verhätschelt und gepflegt worden und bekamen bis zu ihrem Verkauf Milch zu trinken, und nun wurden sie in einen Farrenstall – einen reinen Bullenstall, in dem sie nur zum Decken der Kühe losgekettet wurden – irgendeiner Gemeinde gebracht und damit begann für sie die raue Realität des Lebens.

Als ich später den Betrieb meines Vaters übernahm, war meine erste Maßnahme, aus dem Zuchtverband auszutreten. Tarnen, täuschen und manipulieren waren mir abgrundtief zuwider, und ich konnte und wollte da nicht mehr mitmachen. Der Zuchtviehinspektor wollte es nicht glauben. So einen guten und hoffnungsvollen Zuchtbetrieb konnte ich doch nicht einfach aufgeben! Er kam trotzdem, um Milchproben zu nehmen, und versuchte, mich massiv unter Druck zu setzen und umzustimmen. Darauf begann ich einfach nicht mit dem Melken der Kühe und schließlich zog er verärgert ab. Damit hatte ich mich zum ersten Mal ins Abseits gestellt und die etablierte Plattform verlassen. Bereut habe ich diesen Schritt keine Minute.

Eigentlich sollte mein älterer Bruder die Landwirtschaft übernehmen, doch dann entschied er sich für eine Anstellung in einer Bank. Durch Fleiß und Tüchtigkeit brachte er es bis zum Direktor. So war nur noch ich da, um mit dem Vater den Hof zu betreiben. Mir war das nicht unrecht, denn die Rinder lagen mir am Herzen und ich hatte eine starke Bindung zum Bauernleben. Allerdings merkte ich bald: in unseren beengten Verhältnissen machte das keinen Sinn. Bald kam es zur ersten Auseinandersetzung mit Vater. Ich hatte – mit 18 Jahren und total verliebt – eine nette und gutaussehende Freundin gefunden. Leider war meine Wahl nicht nach dem Geschmack meines Vaters. Damit begann für mich zu Hause eine schlimme Zeit. Es gab fast täglich Psychoterror wegen meiner Beziehung. Dreimal wurde ich in dieser Zeit von meinem Vater vom Hof gejagt, ohne dass ich gegangen wäre, denn ohne mich war er damals gar nicht mehr in der Lage, den Hof zu bewirtschaften. Ich konnte doch meine Mutter, meine Ahne – meine Großmutter mütterlicherseits, die auch bei uns auf dem Hof lebte – und die Tiere nicht im Stich lassen! Mein Vater wusste, dass ich sehr an unseren Rindern hing, und erpresste mich damit, dass er immer wieder drohte, die Tiere zu verkaufen. Manchmal hatte ich schlimme Depressionen und wünschte nicht mehr zu leben. Schließlich bekam ich Herzprobleme und musste in ärztliche Behandlung. Schweißausbrüche, Brausen in den Ohren, Ohnmacht, Herzrhythmusstörungen, einmal sogar Herzstillstand – zum Glück war mein Herz kerngesund, die Beschwerden waren psychischer Natur. Schließlich setzte sich meine positive Einstellung zum Leben durch und ich konnte durch den Einsatz meiner Willenskraft diese Beschwerden überwinden. Die Probleme zwischen mir und meinem Vater dagegen konnten gar nicht dauerhaft gelöst werden, der Grund dafür wurde mir aber erst später klar …

Ich wurde im Krieg geboren und meine ersten Kindheitserinnerungen liegen in dieser Zeit, wie könnte es auch anders sein. Mein Vater war an der Front, in unserem Haus lebten meine Mutter mit ihrer Mutter der „Ahne“ (Großmutter) und meinem 1937 geborenen älteren Bruder. Die Ahne war eine sehr resolute, tüchtige und unbedingt gerechte Frau, die schon schlimme Stürme des Lebens überstehen musste. Ihr Mann war 1918 in Frankreich gefallen und ihr einziger Sohn verunglückte vor dem Krieg tödlich bei einem Sturz vom Reck – er war ein begnadeter Turner gewesen. Im Bauernhaus schräg hinter unserem Hof wohnten die Eltern meines Vaters, der „Ähne“ (Großvater) und die „Andere Ahne“. Von allen gemeinsam wurde die Landwirtschaft betrieben. Die Bauern mussten im Krieg zwangsweise einen großen Teil ihrer Erträge abliefern. Den etwas größeren Bauern teilte man deshalb französische Kriegsgefangene zur Mithilfe zu. Diese waren in einem Haus am Ende unserer Straße, dem „Lager“, untergebracht. Ein alter deutscher Soldat, Wachmann genannt, musste auf sie aufpassen. Morgens verließen die Gefangenen das Lager, um tagsüber bei den Bauern mitzuarbeiten. Abends, zu bestimmter Zeit, mussten sie wieder zurückkommen. Viele dieser Männer hatten von Landwirtschaft keine Ahnung, weil sie aus der Stadt kamen, die meisten sprachen auch nicht Deutsch. Dies war für diese Franzosen ebenso schwer wie für ihre landwirtschaftlichen Gastfamilien. Es gab aber auch Ausnahmen. Als Jean 1941 zu uns gebracht wurde, saß meine Mutter mit der Ahne und meinem Bruder gerade beim Mittagessen. Die Häuser waren in unserem Dorf damals nicht verschlossen. Man ging einfach zur Haustüre rein und die Treppe hoch, um an der Stubentüre anzuklopfen. So machte es auch der Wachmann und brachte einen finster blickenden, jüngeren Mann in französischer Militäruniform herein. Der Wachmann grüßte „Heil Hitler“ und begann, einen Bogen Papier herunterzulesen, die Verhaltensmaßregeln für die Bauern. Unter anderem durften die Gefangenen ausdrücklich nicht am Tisch mitessen. Der Gefangene heiße Jean Steitz und verstehe kein Wort Deutsch. Als der Wachmann mit einem abschließenden „Heil Hitler“ wieder verschwunden war, stand Jean in der Stube und machte ein böses Gesicht wie eine Bulldogge. Ahne holte einen Teller und Besteck, winkte Jean zum Tisch und sagte: „So, jetzt essen Sie sich erst mal richtig satt!“ Meinem Bruder war es wohl infolge der finsteren Gestalt etwas mulmig geworden. Darauf fragte Jean plötzlich sehr freundlich und in fließendem Deutsch: „Hat er Angst?“ Ahne erwiderte erfreut: „Oh, Sie können Deutsch, dann ist ja alles gut.“ Jean kam aus Lothringen und sprach nicht nur gut Deutsch, sondern war auch in allen landwirtschaftlichen Arbeiten bestens bewandert. Er wurde zu einer unschätzbaren Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Oft wurde noch viele Jahre später von ihm erzählt, insbesondere von seinem Verhältnis zu den Tieren des Hofes. So kam es, dass der Ähne mit dem Pferdefuhrwerk mit schwerer Ladung im aufgeweichten Acker stecken blieb. Die Pferde brachten trotz Geschrei und Peitschenhieben den Wagen nicht mehr voran. Da wurde Jean geholt. Dieser schaute die Pferde nur an, sprach ihnen aufmunternd zu und siehe da: Die Pferde machten sich ganz klein und zogen unter Aufbietung all ihrer ganzen Kraft willig die schwere Ladung aus dem Acker auf den festen Weg.

Inzwischen war auch ich geboren und lag im Stubenwagen. Da stahl sich Jean kurz zu mir herein und gab mir Schokolade. Einen Teil habe ich gegessen und den Rest gleichmäßig in meinem Gesicht und dem Bettchen herumgeschmiert, bis meine Mutter kam und die Bescherung entdeckte. Später kam es zu Unstimmigkeiten zwischen Ähne und Jean. Ähne sagte: „Es muss ein anderer Mann her!“ Darauf wurde Jean abgelöst und an seiner Stelle kam ein großer und starker Franzose namens Franz. Dieser konnte leider tatsächlich kein Deutsch und hatte auch keine Ahnung von der Landwirtschaft. Aber er war nett, willig und gutmütig. Inzwischen entwickelte ich mich gut und freundete mich mit Franz an. Meine Mutter musste immer höllisch aufpassen, dass ich nicht abends mit Franz zu den Gefangenen ins Lager ging. Das war verboten, kam aber öfters vor, und sie musste mich dann wieder holen, was für sie natürlich ärgerlich war. Ich kann mich noch deutlich an einen Aufenthalt im Gefangenenlager erinnern. Es gab einen Appell, die französischen Kriegsgefangenen standen dichtgedrängt in ihren Uniformen, ich mitten unter ihnen. Auf einmal sah ich, dass in der Hand des Mannes vor mir eine Tafel Schokolade war. Hinter seinem Rücken steckte er mir die Schokolade zu. Diese Süßigkeit gab es damals im Krieg bei uns weit und breit nicht zu kaufen.

Ich machte mir keine Gedanken, weshalb ein Kriegsgefangener dem Sohn des Feindes Schokolade schenkte. Aber auch später machte ich mir keine Gedanken, weshalb es mich ständig zu den Franzosen gezogen hat. Dann war auch der Krieg längst vorbei, die Kriegsgefangenen in ihrer Heimat, und irgendwann kam auch mein Vater Martin zurück auf den Hof. Man hatte uns Buben erzählt „Vater kommt!“, und ich war total gespannt und voller Erwartung. Ich wusste aber nicht, was ich tun sollte, und setzte mich im Hof auf den Stahlblechsitz der Gespannmähmaschine. Plötzlich kamen mehrere uniformierte Männer in den Hof. Es gab ein lautes Hallo und Szenen der freudigen Begrüßung. Nach einiger Zeit verschwanden alle im Haus und ich saß noch allein auf meinem Sitz. Von mir hatte niemand Notiz genommen. Traurig und enttäuscht schlich ich mich von dannen, um mich irgendwo zu verkriechen. Schließlich hatte ich die Sache vergessen.

Meine Mutter war lieb zu mir, meine Ahne streng, aber gerecht. Der Ähne war ein manchmal jähzorniger Mensch, aber sonst nett und gutmütig. Mit der Anderen Ahne, der Mutter meines Vaters, wurde ich nie richtig warm. Immer war sie mir gegenüber irgendwie reserviert. Das Verhältnis mit meinem Vater war zwiespältig. Oft war er gut zu mir, aber auch streng und als Kind zum Fürchten. Vor allem aber war man bei uns sehr darum bemüht, dass die Familie nach außen in kein schlechtes Licht geriet. Immer wieder hieß es: „Meide jeden bösen Schein!“

Manchmal hatte ich das Gefühl, dass mein Vater gar nicht mein richtiger Vater sein könnte. Ich vermutete in meiner kindlichen Fantasie, dass mein richtiger Vater im Krieg geblieben war und sich stattdessen ein anderer bei uns unter seinem Namen eingenistet hatte. Möglicherweise der 1945 in Berlin verschwundene Diktator Hitler. Vermutlich kam ich als Kind auf diese Idee, weil mein Vater, der vor dem Krieg ein aktiver Nazi gewesen war, oft bei Tisch laute Reden hielt, mit denen er mir und meinem Bruder durch die Blume Ratschläge geben wollte. Wir sagten immer: „Jetzt hält er wieder Volksreden.“ Nach und nach gerieten auch diese Gedanken in Vergessenheit.

Einige Zeit später hieß es plötzlich, Jean würde uns besuchen. Er kam zu Fuß die Dorfstraße herauf in französischer Uniform – er wurde nach dem Krieg Berufssoldat – mit einem Käppi auf dem Kopf. Alle freuten sich und er besuchte uns in der Folge hin und wieder, später mit dem Auto. Ich fühlte mich sehr zu ihm hingezogen. Ich wurde älter und erwachsen. Irgendwann erhielten wir traurige Post aus Frankreich: Die Frau von Jean teilte uns mit, dass er leider verstorben sei.

In der Zwischenzeit hatte ich meine Freundin geheiratet und wir bekamen selbst Kinder. Meine Eltern verstarben. Eines Tages kam meine Frau von einem Besuch der besten Freundin meiner Mutter zurück. Ihren ersten Satz werde ich nie vergessen: „Die Anna hat mir nebenbei erzählt, ihr Bruder hätte ihr mitgeteilt, dass getuschelt wurde, du wärst der Sohn eines Franzosen. Aber sie meinte auch, dieses Gerücht würde natürlich nicht stimmen.“

Mir war es, als ob nicht nur Schuppen, sondern mit lautem Knall ein dickes Brett, das mir bis jetzt die Sicht versperrt hatte, von meinen Augen abgefallen wäre.

Mein Vater war nicht mein richtiger Vater gewesen.

Mein richtiger Vater war Jean.

Auch wenn das alles wie ein Schock über mich kam, fühlte ich mich in gewisser Weise erleichtert. Auf einmal wusste ich, dass ich mit meinen kindlichen Ahnungen der Wahrheit ziemlich nahe gekommen war. Ich hatte mich zu Jean hingezogen gefühlt, weil ich wohl in ihm meinen Vater gespürt hatte. Daher gab´s auch Schokolade, denn für die Kriegsgefangenen, die natürlich Bescheid wussten, war ich einer von ihnen.