2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlagshaus el Gato

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Hausfrau und Mutter zu sein, ist nicht immer einfach. Wenn die beste Freundin noch dazu in der Nervenklinik landet und ihr Mann keine Zeit für sie findet, wird`s richtiggehend anstrengend. Doch das Leben hält immer dann Überraschungen bereit, wenn man am wenigsten damit rechnet. Wer hätte schon gedacht, dass es attraktive Ärzte gibt? Dass sie ein wohl geordnetes Leben komplett auf den Kopf stellen können? Die Antwort lautet Niemand und eine Frau, deren einziger Lebensinhalt Mann und Kinder ist, schon gar nicht …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 55

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

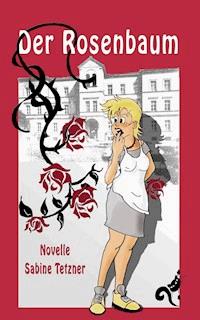

Der Rosenbaum

Sabine Tetzner

Novelle

Besuchen Sie uns im Internet:

www.verlagshaus-el-gato.de

1. Auflage April 2014

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk darf - auch teilweise - nur mit

Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Umschlaggestaltung: Merli Illustration und Malerei Hamburg

Satz: Verlagshaus el Gato

Lektorat: Andrea el Gato, Nina Nanula

dieses Werk erscheint ausschließlich als e-Book

e-ISBN: 978-3-943596-72-4

Inhalt

Rosenbaum-ipad-1

Rosenbaum-ipad-2

Rosenbaum-ipad-3

Rosenbaum-ipad-4

Rosenbaum-ipad-5

Rosenbaum-ipad-6

Rosenbaum-ipad-7

Rosenbaum-ipad-8

Rosenbaum-ipad-9

1

Fünf - eine magische Zahl, die mein Leben voll im Griff hielt. Fünfzig Jahre an Erfahrung und fünf Kinder im Alter von fünf bis fünfzehn. Ich seufzte. Magische Zahl hin oder her. Nun war sie endgültig vorbei, die Zeit der Jugend.

Schon lange vorbei, berichtigte ich, und dennoch fühlte ich mich nicht alt. Eigentlich fühlte ich mich nicht viel anders als vor zwanzig Jahren. Ich war immer noch fröhlich, aufgedreht und verrückt. ,Peinlich‘, nannte es Lisa, meine älteste Tochter, die für meine spontanen Ausfälle wenig Verständnis zeigte.

Ich warf einen kritischen Blick in den Spiegel. Ganz passabel sah ich aus. Zumindest nicht wie fünfzig. Wenn ich mich da so an meine Großmutter erinnerte, die stets in karierter Kittelschürze herumgelaufen war. Im Sommer in der ärmellosen Variante, im Winter mit schlichtem Blüschen darunter. Und das schon mit fünfzig. Wahrscheinlich auch schon mit vierzig, aber das wusste ich nicht. Da hatte es mich noch nicht gegeben. Gut, die Zeiten hatten sich gewandelt, und zumindest im Moment war ich mit diesem Wandel äußerst zufrieden. Ja, ich fand meinen Anblick samt Outfit okay.

Angezogen zumindest, dachte ich und musste grinsen. Alles andere interessierte sowieso niemanden mehr. Außer meinem Mann, und der kannte mich zur Genüge.

Ich war blendender Laune. Die Sonne schien, und die Temperaturen sollten heute ganze achtzehn Grad erreichen, obwohl wir bereits Ende November schrieben. Natürlich musste ich meine Einkäufe erledigen, immerhin wollten meine fünf hungrigen Kinder mittags gesättigt werden. Trotzdem würde genug Zeit für eine kleine Shoppingtour und - wenn ich mich beeilte - für eine Tasse Kaffee bleiben.

Zufrieden seufzte ich. Schön war es, wenn sie alle versorgt waren. Mein Mann und mein Kindersegen. Am liebsten hätte ich die Füße hochgelegt und mir ein Buch geschnappt, aber dann hätte die Zeit für die Shoppingtour nicht mehr gereicht, und ich musste zuvor noch dringend durch die Wohnung wischen. Wenigstens durch Küche, Bad und Wohnzimmer. Im Wischen besaß ich Routine. ,Dreckverteilung‘, nannte es Bernd, mein Mann, wenn ich mit dem Wischmopp durch die Räume fegte. Er hatte keine Ahnung, wollte mich am liebsten immer noch schmutzige Wischlumpen ausringend am Boden knien sehen. So wie vor zwanzig Jahren. An welch unsinnigen Gepflogenheiten Männer doch festhalten konnten.

Gepflogenheiten, die sie selbst nicht verrichten mussten, gab die böse, kleine Stimme aus meinem Inneren ihren Kommentar ab. Das bisschen Putzen konnte meine gute Laune jedoch nicht schmälern.

Das Telefon klingelte. Ich warf einen kurzen Blick auf das Display: Ute.

Nicht schon wieder, fuhr es mir durch den Kopf. Dennoch nahm ich das Mobilteil aus der Ladestation.

„Ute ist im Krankenhaus”, stammelte Jochen. „Kannst du ihr Kleidung und Waschzeug vorbeibringen?”

Nicht schon wieder, wiederholte sich mein Gedankengang.

„Was?”, entfuhr es mir. „Was ist passiert?”, fragte ich weiter, dabei ahnte ich es fast.

Jochen seufzte resigniert. „Was fragst du denn, du weißt es doch längst?”

Natürlich wusste ich es. Kein Beinbruch, keine Blinddarmentzündung, kein normales Krankenhaus. Natürlich nicht. Die Nervenklinik. Wie immer. Ich hätte es wissen müssen, und ich hatte es gewusst. Und dennoch hatte ich nachfragen müssen. Mich ärgerte allein die Tatsache, dass Jochen das Krankenhaus nicht beim Namen hatte nennen wollen. Solche Dinge vermied er mir gegenüber für gewöhnlich. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass sie mich ärgerten. Normalerweise erzählte er jedem – ob er es hören wollte oder nicht – Utes Leidensgeschichte. Seine arme Frau, seine bedauernswerte Frau und nochmals seine arme und bedauernswerte Frau. Aber arm und bedauernswert hin oder her: Er sprach stets in den höchsten Tönen von ihr. Jeder sollte wissen, dass sie einst ihr Abitur mit einem Notendurchschnitt von eins Komma noch irgendetwas absolviert und das folgende Studium nur abgebrochen hatte, weil sie ihre Eltern hatte finanziell unterstützen müssen. Ich kannte Ute damals schon. Die Wahrheit war: Sie landete aufgrund eines extremen Alkoholexzesses in der Klinik. Das war das erste Mal. Entweder hatte ihr beinahe-Freund sie sitzengelassen, oder ihr Traummann hatte sie verschmäht. Liebeskummer war der Auslöser gewesen, nicht die finanzielle Notlage ihrer Eltern. Nach Utes erstem Aufenthalt hatte sie die Klinik immer wieder besucht und kein Interesse für das Studium mehr aufbringen können. Traurig natürlich, aber Tatsache. Während all dieser Klinikaufenthalte hatte sie gelernt, einen Schuldigen zu suchen. Einen Schuldigen, der dafür verantwortlich war, dass sie keinerlei Eigeninitiative mehr aufgebracht hatte. Einen Schuldigen für ihr verpfuschtes Leben.

Das Schlimmste aber war, dass selbst Jochen ständig das Opfer in ihr sah. In dieser Beziehung durfte ihm auch niemand widersprechen. Er konnte sehr zornig werden.

So behütete er sie, und beschützte sie vor allen äußeren Einflüssen. Es war eine einzigartige Katastrophe.

Besonders für Ute, dachte ich, behielt den Gedanken jedoch wohlweislich für mich.

War Ute tatsächlich in der Position des Opfers?

Ja, auf irgendeine Art und Weise schon. Ein Opfer ihrer selbst und das Opfer eines Mannes, der alles für sie tat und niemals ,Nein‘ sagen konnte. Nur leider mochten Opfer auch gleichzeitig Täter sein. Manchmal gab es keine Grenze zwischen den beiden Begriffen, so absurd dies auch klingen mochte. Ich meinte damit nicht, dass Opfer ihre Täter animieren können, sondern, dass Opfer oftmals nur ihre eigenen Probleme vor Augen haben und in ihrer Hoffnungslosigkeit schonungslos andere Menschen mit ins Verderben ziehen können. Früher wären mir solche Gedankengänge fremd gewesen, und ich hätte diese Ansicht als herzlos abgetan. Mittlerweile wusste ich es jedoch besser.

Mir graute es schon vor Utes heutiger Geschichte.

Hatte sie wieder Abschiedsbriefe – samt Schuldzuweisungen – an ihre Eltern und Freunde verteilt? War sie wieder mit einer Flasche Schnaps und einem Päckchen Schlaftabletten durch die Stadt getorkelt? Oder hatte sie wieder einmal als Falschfahrerin auf der Autobahn sterben wollen?

All dies hatte ich bereits erlebt. Zu oft. Jedes Mal war ich losgerannt, hatte versucht, das Schlimmste zu verhindern. Nie war jedoch irgendetwas geschehen und das nicht nur wegen meines schnellen Handelns. Aber ich war müde, hatte den Glauben an irgendwelche Kamikazeaktionen verloren. Dennoch belastete mich dieser Zustand, und ich fragte mich ernsthaft, ob es mir nicht lieber gewesen wäre, wären wir uns nie begegnet.

„Besuchst du sie nun?”, unterbrach Jochen meinen Gedanken.

„Ja”, gab ich lediglich von mir, um keine endlose Diskussion loszutreten.