10,99 €

Mehr erfahren.

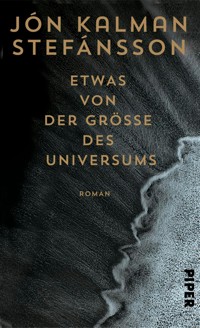

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In den Wintern sind die Nächte dunkel und still, wir hören die Fische auf dem Meeresgrund atmen. Der Schnee fällt so dicht, dass er Himmel und Erde verbindet. Während der Junge den anderen bei Schnaps und heißem Kaffee in der Gaststube aus Shakespeares »Hamlet« vorliest, entrinnt Jens, der Postmann, knapp dem Tod: Festgefroren auf seinem Pferd, erreicht er unterkühlt und mit letzter Kraft die Herberge, im Gepäck zwei Leichen und die wohlbehaltene Postkiste. Auf seine nächste Reise in die weiten Fjorde wird der Junge ihn begleiten. Und beide müssen für ein ungewöhnliches Poststück ihr Leben aufs Spiel setzen. »Jón Kalman Stefánsson macht den Kampf der Menschen gegen die Naturgewalten fühlbar, seine Erzählkunst erreicht neue Gipfel, sein Roman ist purer Zauber und bewegt seine Leser zutiefst.« Víðsjá

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Harmur Englanna« bei Bjartur, Reykjavík.

Die Übersetzung wurde gefördert von

The Icelandic Literature Fund, Reykjavík.

Übersetzung aus dem Isländischen von Karl-Ludwig Wetzig

Das Gedicht der Ólöf frá Hlöðum im Kapitel „Der Tod bringt keine Versöhnung“ / IV ist der Sammlung Nokkur smákvæði (Reykjavík 1888) entnommen.

Ihr Gedicht im Kapitel „Der Tod bringt keine Versöhnung“ / VIII der Sammlung Nokkur smákvæði (Bókaverzlun Odds Björnssonar, Akureyri 1913).

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2011

ISBN 978-3-492-95372-6

Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2011 © Jón Kalman Stefánsson, 2009 Published by agreement with Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Kopenhagen, Dänemark Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagabbildung: bridgeman archives / Boissegur, Beatrice

Unsere Augen sind wie Regentropfen

Manche Wörter sind Muscheln in der Zeit, vielleicht liegt in ihnen die Erinnerung an dich

I

Irgendwo in Frost und treibendem Schneefall hat es zu dämmern begonnen, und die Dunkelheit des April drängt zwischen den Schneeflocken näher, die sich auf den Mann und seine beiden Pferde setzen. Alles ist weiß von Reif und Schnee, dabei steht doch der Frühling vor der Tür. Sie kämpfen gegen den Nordwind an, der stärker ist als alles in diesem Land, der Mann sitzt vorgebeugt auf dem einen Pferd, hält den Führzügel des anderen fest in der Hand, sie sind längst von Weiß und Eisklumpen überkrustet und werden wahrscheinlich bald selbst zu Schnee: Der Nordwind will sie noch einkassieren, bevor der Frühling kommt. Die Pferde waten durch den weichen Schnee, das hintere trägt eine unförmige Last auf dem Rücken, einen Koffer oder Stapel von Trockenfisch oder zwei Leichen, und die Dunkelheit wird dichter, aber nicht vollständig finster, es ist doch April, und zäh stapfen die Pferde weiter mit der bewundernswerten oder abgestumpften Sturheit, die kennzeichnend ist für alle Wesen, die am äußersten Rand der bewohnbaren Welt leben. Ewig lockt die Versuchung, dass man aufgibt, viele tun’s auch und lassen sich vom Alltag einschneien, bis sie festsitzen, kein Abenteuer mehr vor ihnen, bloß stehen bleiben und sich vom Schnee zudecken lassen, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder aufklart und der heitere Himmel kehrt zurück. Aber die Pferde und der Reiter leisten noch Widerstand, sie ziehen weiter, obwohl es in der ganzen weiten Welt nichts zu geben scheint als dieses Wetter, alles andere ist verschwunden, der Schneefall löscht die Himmelsrichtungen aus, die Landschaft, und doch stecken Gebirge in diesem Schneetreiben, dieselben Gebirge, die uns einen großen Teil des Himmels vorenthalten, sogar an den schönsten Tagen, wenn alles blau und heiter ist, wenn es Blumen, Vögel und sogar Sonnenschein gibt. Die drei heben nicht einmal die Köpfe, als ihnen aus dem wüsten Schneesturm plötzlich ein Hausgiebel entgegenkommt. Bald taucht ein zweiter auf. Dann ein dritter, ein vierter. Sie aber staksen weiter voran, als ob kein Leben, nichts Wärmendes sie mehr etwas anginge und nichts mehr eine Rolle spielte, bis auf diese maschinenhafte Bewegung. Selbst Lichter glimmen jetzt zwischen den Schneekörnern, und Lichter sind Botschaften, die das Leben schickt. Das Dreigespann hat ein großes Haus erreicht, das Reitpferd geht bis unmittelbar zur Treppe vor, hebt den rechten Huf und scharrt auf der untersten Stufe, der Mann brummt etwas, das Pferd hört auf, dann warten sie. Das vordere Pferd aufgerichtet, mit aufgestellten Ohren, das hintere lässt, wie in tiefe Gedanken versunken, den Kopf hängen. Pferde denken viel nach und stehen von allen Tieren den Philosophen am nächsten.

Endlich öffnet sich die Tür, und jemand tritt hinaus auf den Treppenabsatz, die Augen sofort zusammengekniffen gegen den anfliegenden Schnee, mit hochgezogenen Schultern gegen die Eiseskälte des Windes. Das Wetter beherrscht hier alles, es knetet unser Leben wie Lehm. Wer ist da?, fragt die Person laut und späht nach unten, wirbelnde Flocken zerstückeln die Sicht, aber weder der Reiter noch die Pferde antworten, sie erwidern bloß den Blick und warten; das hintere mit der unförmigen Bürde. Der Mensch auf dem Absatz schließt von außen die Tür, tastet sich die Treppenstufen hinab, bleibt auf halber Höhe stehen, schiebt das Kinn vor, um besser zu sehen, und da endlich gibt der Reiter einen heiseren und röchelnden Laut von sich, als müsse er erst einmal Eisbrocken und Dreck von der Sprache kratzen. Er öffnet den Mund und fragt: Wer zum Teufel bist du denn?

Der Junge zuckt zurück, schiebt sich eine Stufe höher. Das weiß ich auch nicht, antwortet er mit der offenherzigen Aufrichtigkeit, die ihm noch nicht abhandengekommen ist und die ihn zum Einfaltspinsel und Weisen zugleich macht. Niemand Besonderer, nehme ich an.

Wer ist da draußen?, fragt Kolbeinn, der alte Kapitän. Er sitzt über seiner leeren Kaffeetasse und wendet seine nutzlosen Seelenspiegel dem Jungen zu, der wieder hereingekommen ist und am liebsten gar nichts sagen möchte, dann aber doch herausplatzt: Jens der Landbriefträger auf einem Eispferd, er will mit Helga reden. Damit stürzt er am Kapitän vorbei, der in seiner ewigen Dunkelheit zurückbleibt.

Der Junge nimmt schnell die Treppe, läuft den Flur entlang und springt in drei Sätzen die Stufen zum Dachgeschoss hinauf. Er vergisst alles um sich herum, kommt wie ein Geist durch die Öffnung geschossen und bleibt dann hechelnd und wie angewurzelt stehen, während sich seine Augen an den Helligkeitsunterschied gewöhnen. Es ist fast dunkel hier oben, eine kleine Petroleumlampe steht auf dem Fußboden, und vor dem mit Schnee und Abend beladenen Fenster zeichnet sich eine Badewanne ab, Schatten zucken über die Wände, ihm ist, als wäre er in einem Traum gelandet. Er sieht Geirþrúðurs rabenschwarzes Haar, weiße Schultern, hohe Wangenknochen, zur Hälfte ihre Brüste und Wassertropfen auf ihrer Haut. Neben der Wanne erkennt er Helga, eine Hand in die Hüfte gestemmt, eine einzelne Strähne hat sich gelöst und fällt ihr schräg über die Stirn. Er hat sie noch nie so nachlässig gesehen. Der Junge schüttelt kurz und schnell den Kopf, als wolle er sich selbst wachrütteln, dreht sich dann rasch um und schaut in eine andere Richtung, obwohl es da nichts weiter zu sehen gibt als Leere und Dunkelheit, und dorthin sollte ein lebendiges Auge niemals blicken.

Jens der Postbote, sagt er und bemüht sich, sein Herzklopfen nicht in der Stimme hören zu lassen, aber das ist natürlich völlig zwecklos. Jens der Postbote ist da, und er möchte Helga sprechen.

Du darfst dich ruhig wieder umdrehen, oder bin ich so hässlich?, fragt Geirþrúður.

Hör auf, den Jungen zu quälen, sagt Helga.

Was schadet es, wenn er eine alte Frau nackt sieht, gibt Geirþrúður zurück, und der Junge hört, wie sie sich aus der Wanne erhebt.

Menschen nehmen ein Bad, denken über etwas nach, waschen sich und stehen dann aus der Wanne auf – das alles ist ganz normal und alltäglich, aber selbst das Alltäglichste auf dieser Welt kann Gefahren bergen.

Du kannst dich jetzt umdrehen, sagt Helga.

Geirþrúður hat sich in ein großes Handtuch gewickelt, doch ihre Schultern sind noch immer nackt und ihre dezemberschwarzen Haare nass und wirr und vielleicht schwärzer als je zuvor.

Der Himmel ist alt, nicht du, sagt der Junge, und da lacht Geirþrúður leise ein dunkles Lachen und sagt: Junge, du wirst einmal gefährlich, wenn du die Unschuld verlierst.

Kolbeinn knurrt, als er Helga und den Jungen kommen hört. Er verzieht das Gesicht, das sowieso schon überall von den Falten und Schründen durchzogen ist, die das Leben schlägt, seine rechte Hand fährt langsam über den Tisch, tastet wie ein kurzsichtiger Hund, stößt an die leere Kaffeetasse und streicht dann über ein Buch, wobei sich sein Gesicht entspannt, denn Literatur schüchtert uns nicht ein, sondern verleiht uns Konzentration, so ist ihr Wesen, und darum kann sie eine wichtige Kraft sein. Kolbeinns Gesichtsausdruck verhärtet sich wieder, als Helga und der Junge den Gastraum betreten, aber die Hand lässt er auf dem Buch. Othello in der Übersetzung von Matthías Jochumsson. »Haltet ein, zu beyden Seiten; wenn es hier meine Scene zum Fechten wäre, so würd’ ich’s ohne einen Einsager gewusst haben.« Helga hat einen dicken, blauen Schal umgelegt und geht mit dem Jungen an Kolbeinn vorbei, der sich für gar nichts zu interessieren scheint, dann stehen sie vor der Tür. Helga blickt auf Jens und die Pferde hinab. Die drei sind fast nicht zu erkennen, so weiß und voller Eis sind sie.

Warum kommst du nicht ins Haus, Mann?, fragt sie ein wenig spitz.

Jens blickt zu ihr auf und sagt entschuldigend: Offen gestanden, ich bin am Pferd festgefroren.

Jens wägt Worte stets sorgsam ab, und wenn er von einem langen und beschwerlichen Postritt mitten im Winter zurückkommt, ist er noch schweigsamer als sonst. Was soll man auch mitten in einem Schneesturm, in dem man die Hand vor Augen nicht sieht, oder auf einer rundum von Gipfeln umstandenen kalten und windigen Hochheide mit Worten anfangen? Wenn er sagt, er sei am Pferd festgefroren, dann meint er das wörtlich, dann sind seine Worte glasklar und halten mit ihrer Bedeutung nicht hinterm Berg, wie es sich für Wörter gehört. Ich bin am Pferd festgefroren. Das bedeutet: Der letzte große Flusslauf, den er vor etwa drei Stunden durchqueren musste, versteckte seine tiefen Stellen im schlechten Wetter, und obwohl das Pferd groß ist, geriet Jens bis über die Knie in tiefes Wasser, der Aprilfrost biss binnen kürzester Zeit zu, Pferd und Reiter froren so fest zusammen, dass Jens sich kaum rühren und nicht absitzen konnte, sondern das Pferd auf der untersten Stufe scharren lassen musste, damit jemand auf sie aufmerksam wurde.

Helga und der Junge müssen ordentlich Kraft aufwenden, um Jens vom Pferd zu zerren und ihn dann stützend die Treppe hinaufzubugsieren, was keine leichte Aufgabe ist, denn der Mann ist groß und an die hundert Kilo schwer. Als sie ihn endlich vom Pferd herunter haben, ist Helgas Schal vom Schnee schon weiß, dabei haben sie die Treppe noch vor sich. Jens schnaubt gereizt, die Kälte hat ihn alle Kraft gekostet und zu einem hilflosen alten Mann gemacht. Langsam schieben sie sich die Treppe hinauf. Helga hat in der Gastwirtschaft einmal einen ausgewachsenen Matrosen, mittelgroß und mittelstark, zu Boden gerungen und anschließend wie einen Sack Lumpen vor die Tür geworfen. Unwillkürlich stützt sich Jens mit dem Großteil seines Gewichts auf sie, wer ist auch schon dieser Knabe, viel scheint nicht in ihm zu stecken, der würde ja unter den Schneeflocken zusammenbrechen, geschweige denn unter einem massigen Arm.

Die Pferde, stößt Jens auf der fünften Stufe hervor.

Ja, ja, sagt Helga nur.

Ich war am Pferd festgefroren und kann nicht allein gehen, sagt Jens zu Kolbeinn, während Helga und der Junge ihn halb an ihm vorbeiziehen und halb tragen.

Nimm dem Pferd die Kisten ab, sagt Helga zu dem Jungen, von hier ab komme ich mit Jens allein zurecht. Bring die Pferde dann zu Jóhann, den Weg solltest du finden, und sag anschließend Skúli Bescheid, dass Jens eingetroffen ist.

Kommt der da mit den Pferden und den Packkisten klar?, fragt Jens und mustert den Jungen abschätzig.

In dem steckt mehr, als man ihm ansieht, meint Helga bloß, und der Junge schleppt die Kisten ins Haus, zieht sich etwas über und verschwindet mit zwei erschöpften Pferden in der zunehmenden Dunkelheit und dem sich weiter verschlechternden Wetter.

II

Als der Junge mit Zeitungsredakteur Skúli zurückkehrt, steckt Jens in trockenen Sachen, hat wieder Gefühl und Wärme in den Beinen, eine Riesenportion Quark und geräuchertes Lammfleisch in sich hineingeschaufelt und vier Becher Kaffee getrunken. Die Pferde sind bei Geirþrúðurs Buchhalter Jóhann untergestellt, der allein lebt und immer nur allein ist, was verständlich ist, denn die Menschen tendieren dazu, einen zu enttäuschen. Skúli ist lang und schmal, erinnert oft an eine gespannte Saite. Eine Tasse Kaffee nimmt er dankend an, Bier weist er mit einem Kopfschütteln zurück. Er nimmt Jens gegenüber Platz und legt sich Schreibzeug zurecht, die langen Finger voller Ungeduld. Kolbeinn streichelt Othello, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders, er wartet darauf, dass Skúli Jens endlich ausquetscht, dann werden sie die Neuigkeiten zu hören bekommen, die der Redakteur in der nächsten Ausgabe des wöchentlich erscheinenden Volkeswillen drucken wird. Vier dicht bedruckte Seiten über Fisch, Wetter, Tod, Lepra, Graswuchs und Kanonen im Ausland. Schadet nicht, unser tägliches Einerlei mit Neuigkeiten aus der Welt aufzufrischen, es haben lange ungünstige Winde geherrscht, dafür dass es April ist, sind außergewöhnlich wenige Schiffe hier eingelaufen, wir sind nach einem langen Winter ganz versessen auf Neuigkeiten. Jens ist zwar kein Schiff, das von der Sonne ferner Länder beschienen wurde, aber er ist der Faden, der uns in den langen Wintermonaten mit der Außenwelt verbindet, wenn uns nur die Sterne Gesellschaft leisten, die Finsternis zwischen den Sternen und der helle Mond. Drei- bis viermal im Jahr holt Jens die Post aus dem fernen Reykjavík, wo er sie vom Landpostboten aus dem Südland übernimmt. Die übrige Zeit lebt er südlich von hier in den Tälern in einem kleinen Häuschen zwischen lieblichen Bergen und sommergrünen Wiesen und Bauernhöfen, zusammen mit seinem Vater und einer Schwester, die mit so viel hellem Himmel im Kopf zur Welt kam, dass darin nur noch wenig Platz für Gedanken blieb, allerdings auch für Sünden nicht. Die Postroute von Jens ist sicher die schwierigste im ganzen Land. In den letzten vierzig Jahren hat sie zwei Überlandbriefträgern das Leben gekostet, Valdimar und Páll, Unwetter überfielen sie im Abstand von fünfzehn Jahren jeweils im Januar auf einer der Hochebenen. Valdimar wurde rasch gefunden, nicht weit von einer kurz zuvor erbauten Notunterkunft, tiefgefroren. Páll fand man erst im darauffolgenden Frühjahr, nachdem der Schnee größtenteils geschmolzen war. Die Post selbst, Briefe und Zeitungen, lagen glücklicherweise unbeschädigt in den massiven, innen mit Segeltuch ausgeschlagenen Kisten und Taschen, die beide noch über den toten Schultern trugen. Valdimars Pferde fand man noch lebendig, aber von der Eiseskälte so mitgenommen, dass man sie an Ort und Stelle getötet hat. Sein Leichnam war größtenteils unversehrt, doch über die toten Körper von Páll und seinen Pferden hatten sich Raben und Füchse hergemacht.

Der Südlandbote teilt Jens die Nachrichten mit, die er in Reykjavík in Erfahrung gebracht hat. Jens bringt sie uns zusammen mit denen, die er unterwegs noch aufschnappt: Der und der ist gestorben, da hat eine ein uneheliches Kind in die Welt gesetzt, Gröndal hat sich besoffen am Strand herumgewälzt, im Südland war das Wetter wechselhaft und unbeständig, im Hornafjörður im Südosten ist ein dreißig Ellen langer Wal an Land getrieben, die Einkaufsgenossenschaft im Fljótsdal setzt sich dafür ein, dass man auf dem Lagarfljót ein Dampfboot verkehren lässt, man hat so ein Dampfboot in Newcastle bestellt. Das liegt in England, erklärt Jens.

Als ob ich das nicht wüsste, zischt Skúli zurück, ohne aufzublicken. Er fragt und schreibt so schnell, dass die Blätter fast zu rauchen anfangen. Der Junge beobachtet genau, wie sich der Redakteur verhält, wie er fragt. Er versucht sogar über dessen Schulter zu vergleichen, ob zwischen dem, was der Postbote erzählt, und dem, was auf dem Papier landet, große Unterschiede bestehen. Skúli ist so konzentriert bei der Sache, dass er den Jungen kaum beachtet, zweimal nur guckt er ärgerlich auf, als er ihm zu nah auf die Pelle rückt. Die Zeit drängt. Jens ist inzwischen gesättigt, hat seinen massigen Körper mit Skyr, Räucherlamm, englischen Biskuits und Kaffee gefüllt, heiß wie der Himmel und schwarz wie die Hölle, Helga serviert ihm das erste Bier und den ersten Schnaps. Der Alkohol aber verändert unsere Vorstellungen von dem, was wichtig ist. Vogelzwitschern wird auf einmal wichtiger als die Zeitungen der Welt, ein Junge mit zerbrechlichen Augen wertvoller als Gold, ein Mädchen mit Lachgrübchen bedeutender als die gesamte britische Flotte. Natürlich redet Jens nicht von Vogelzwitschern und Lachgrübchen, das würde er niemals tun, aber nach drei Bier und einem Schnaps verliert der Postbote für Skúli als Quelle an Verlässlichkeit. Eine gewisse Sorglosigkeit wandelt ihn an, er verliert das Interesse an weltbewegenden Neuigkeiten, welche Armeeeinheiten sich wohin bewegen, ob der Statthalter der Krone noch auf seinem Posten sitzt oder gehen wird, ob er seinem unerfahrenen jungen Schwiegersohn die Pfarre von Þingvellir zuschanzt oder nicht.

Tut er’s?, fragt Skúli eifrig.

Du meine Güte, ist das jetzt wichtig? Am Ende kommt doch alles auf eins heraus, auf dem Klo sind alle gleich, meint Jens über seinem dritten Bier und beginnt, Kolbeinn wilde Geschichten von Páll zu erzählen, der auf der Suche nach seinen Augen, die Fuchs und Rabe gestohlen haben, über die Hochheide geistert. Er tut das, um dem alten Mann eine Freude zu machen; er selbst hat noch nie ein Gespenst gesehen. Die Lebenden machen einem Ärger genug, sagt er und trinkt.

Skúli rafft seine Blätter zusammen und erhebt sich.

Willst du das hier nicht lesen, fragt Jens. Er hat dichtes, blondes Haar und sähe gut aus, wenn er nicht eine so riesengroße Nase hätte. Hastig zieht er zwei Umschläge aus der Tasche und reicht sie Skúli. Es sind die Aussagen oder Atteste zweier Bauern, die bestätigen, dass Jens wegen schlechten Wetters und Unpassierbarkeit der Wege nicht schneller über die Berge kommen und deswegen den Zeitplan nicht einhalten konnte, sehr zum Verdruss von vielen, unter ihnen Skúli.

Ist nicht nötig, winkt der Redakteur kurz ab, nickt Helga zu, würdigt Kolbeinn und den Jungen keines Blickes, stutzt dann aber und fährt fast zusammen, als er Geirþrúður in der Tür hinter dem Schanktisch auftauchen sieht. Sie hat sich nicht die Mühe gemacht, ihr rabenschwarzes Haar aufzustecken. Es fließt ihr über die Schultern und über das grüne Kleid, das ihr so verdammt gut steht, dass Skúli auf dem Heimweg kaum an etwas anderes denkt. Er kämpft sich durch das Unwetter, den Kopf voller schwarzer Haare und einem grünen Kleid, und die Erregung tanzt um ihn her wie ein Sturm.

III

In den Wintern sind die Nächte dunkel und sehr still. Wir hören die Fische am Meeresgrund atmen, und wer auf die Berge oder auf die Hochheiden steigt, kann dem Gesang der Sterne lauschen. Irgendwo heißt es, der Gesang würde entweder Verzweiflung oder etwas Göttliches in einem wachrufen. Wenn man an stillen, völlig dunklen Abenden in die Berge geht und sich dort den Wahnsinn oder die Seligkeit holt, dann hat man vielleicht doch für etwas gelebt. Nicht viele nehmen solche Wanderungen auf sich. Man läuft teure Schuhe ab, und das Aufbleiben in der Nacht macht einen unfähig, die Arbeit des Tages zu erledigen. Und wer soll die Arbeit tun, wenn man selbst es nicht schafft? Der Überlebenskampf und die Träume passen nicht zusammen, Poesie und Salzfisch sind Gegensätze, keiner kann seine Träume essen.

So leben wir.

Der Mensch stirbt, wenn man ihm sein Brot wegnimmt, und er verwelkt ohne Träume. Worauf es ankommt, das ist selten kompliziert, und trotzdem mussten wir erst sterben, um zu einer so selbstverständlichen Einsicht zu kommen.

Im Flachland sind die Nächte nie so still wie auf den Bergen, der Sternengesang bleibt irgendwo auf der Strecke, aber still können die Nächte auch hier im Ort noch sein, wenn niemand unterwegs ist außer dem Nachtwächter, der die unzuverlässigen Straßenlaternen abläuft und dafür sorgt, dass sie nicht rußen und nur brennen, wenn es erforderlich ist. Jetzt liegt Dunkelheit über dem Ort, die Nacht teilt Träume, Albträume und Einsamkeit aus. Der Junge schläft tief in seinem Zimmer, hat sich unter der Decke zusammengerollt. Noch nie hat er in einem eigenen Bett geschlafen, bevor ihn Bárðurs Tod vor drei Wochen in dieses Haus trieb, und anfangs fiel es ihm schwer, in dieser Stille Schlaf zu finden; es gab keine nahen Atemzüge, kein unterdrücktes Husten, kein Schnarchen, keines der anderen Geräusche, wenn sich jemand herumwälzt, einen fliegen lässt oder tief im Schlaf seufzt. Hier entscheidet der Junge sogar allein, wann das Licht gelöscht wird, er kann daher so lange lesen, wie er Lust hat. Das ist eine Freiheit, die ihn schwindelig macht. Ich lösche jetzt das Licht, hat der Bauer früher gesagt, wenn er der Meinung war, alle in der gemeinsamen Wohn- und Schlafstube seien lange genug wach geblieben, und dann schlug die Dunkelheit zu. Wer zu lange aufbleibt, kann am nächsten Tag nicht vernünftig arbeiten, und wer seinen Träumen nicht folgt, verliert das Herz.

Langsam wird es hell.

Mond und Sterne verblassen, bald fließt der Tag über sie hinweg, das blaue Wasser des Himmels. Ein freundliches Licht, das uns hilft, durch die Welt zu finden. Trotzdem besitzt dieses Licht keine große Reichweite, von der Erdoberfläche reicht es lediglich ein paar Dutzend Kilometer in die Atmosphäre hinauf, dahinter beginnt die Nacht des Weltalls. Genauso verhält es sich wahrscheinlich mit dem Leben, diesem blauen See: Hinter ihm wartet der Ozean des Todes.

IV

Ich vermisse euch Jungs, irgendwie finde ich es schwerer zu leben als früher, schrieb Andrea aus den Fischerhütten. Sie saß auf ihrer Koje in der Dachkammer und benutzte ihre Knie und das Englischlehrbuch als Schreibpult. Pétur, Árni, Gvendur und Einar waren auf See, mit zwei Gelegenheitsarbeitern, die sie anstelle des Jungen, der überlebt hatte, und anstelle dessen, der gestorben war, angeheuert hatten. Das Meer atmete schwer da draußen im Schneefall, der die Welt ausfüllte und alles verschluckte. Andrea sah nicht einmal die andere Hütte, aber daran lag ihr auch nichts. Selbst durch den dichten Schneefall war der Atem des Meeres zu vernehmen, der schwere, dunkle Sog einer hirnlosen Bestie, die Tausende ernährte und fraß. Sie waren am Morgen ausgerudert und hockten jetzt vielleicht wartend über ihren Leinen, während sie den Brief schrieb; Pétur, dem die Angst in den Knochen steckte, weil alles in seinem Leben ihn zu verlassen schien. Ich vermisse euch Jungs, schreibt sie. Manchmal wünsche ich mir zwar, ich hätte euch nie kennengelernt, aber eigentlich ist mir im Leben kaum etwas Besseres passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es kommt mir so vor, als müsste ich eine Entscheidung über mein Leben fällen. Das habe ich noch nie getan. Ich kenne niemanden, den ich um Rat fragen könnte. Pétur und ich reden kaum miteinander, was, mit Ausnahme von Einar vielleicht, für keinen hier angenehm sein kann. Einar ist ein Unruhestifter. Er fixiert mich manchmal wie ein Stier die Kuh. Oh weh, warum schreibe ich so etwas? Du bist noch viel zu jung dafür und hast sicher mit dir selbst genug zu tun. Außerdem kann man meine Klaue kaum lesen. Ich glaube, ich zerreiße den Brief und verbrenne ihn dann.

Ich habe Sehnsucht. Tage sind vergangen.

Der Abstand zwischen Bárður und dem Leben wächst gnadenlos mit jedem Tag und jeder Nacht, die Zeit ist manchmal ein widerliches Biest, gibt uns alles, nur um es uns wieder zu nehmen.

Der Junge ist aufgewacht, sitzt aufrecht im Bett und guckt ins Halbdunkel, seine nächtlichen Träume dünsten langsam aus ihm heraus, lösen sich auf, verschwinden. Die Uhr geht auf sechs zu, vielleicht hat Helga einmal leicht angeklopft, und er ist sofort aufgewacht. Fast drei Wochen sind vergangen, seit er mit lebensgefährlicher Poesie auf dem Rücken hierhergekommen ist. Welchen Nutzen sollte Lyrik auch haben, wenn ihr nicht die Kraft innewohnte, Lebenswege zu verändern? Es gibt Bücher, die dich unterhalten, dich aber nicht wirklich im Innersten bewegen. Und dann gibt es Bücher, die dich zweifeln machen, sie geben dir Hoffnung, sie erweitern die Welt und machen dich mit Abgründen bekannt. Auf diese Bücher kommt es an.

Drei Wochen.

Fast.

Das Zimmer ist etwa so groß wie die Stube auf dem Bauernhof, in der sie zu acht oder zehnt gemeinsam schliefen, hier ist er allein mit all dem Platz. So, als hätte man ein ganzes Tal für sich allein, noch ein ganzes Sonnensystem neben dem eigentlichen Leben; so viel hat er ganz sicher nicht verdient. Das Schicksal teilt Glück und Unglück aus, mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun, anschließend ist es die Aufgabe des Menschen, zu verändern zu suchen, was geändert werden muss.

Du bekommst das Zimmer, hat Geirþrúður angeordnet, und hier ist er, sitzt ganz verwirrt zwischen Schlaf und Wachen und wartet fast darauf, dass alles verschwindet, das Zimmer, das Haus, die Bücher auf dem Nachttisch, Andreas Brief – nein, sie hat ihn nicht verbrannt, der Briefbote für die Fischer ist kurz nachdem sie ihn beendet hatte bei den Fischerhütten vorbeigekommen, sie war noch immer im Zweifel, ob sie den Brief verbrennen sollte oder nicht, sie hat ihn dem Boten dann, ohne weiter zu überlegen, mitgegeben und sich anschließend schnell eines anderen besonnen, sie ist ihm nachgelaufen, um sich den Brief zurückgeben zu lassen, aber da ist der Postbote schon verschwunden gewesen, die Flocken und das Weiß hatten ihn verschluckt.

Die Nachmittage und Abende können einem in diesem Haus lang werden, außer wenn in der Schankstube etwas los ist, und in den letzten beiden Wochen gab es da einiges zu tun, nachdem es für zwei Tage aufklarte und auf einmal Seeleute von den größeren Kuttern den Ort überschwemmten. Der Junge schenkte Bier, Toddy und Schnaps aus und kassierte dafür spöttische Bemerkungen. Meist kostet es ja nicht viel, den Mund aufzureißen, manche meinen, durch ungehobeltes und rüpelhaftes Benehmen würden sie für voller genommen. Trotzdem bleiben die meisten Abende ruhig. Dann schließt Helga die Gastwirtschaft, sie sitzen zu viert im Wohnzimmer, das Pendel in der großen Uhr hängt vollkommen still wie in grenzenloser Schwermut, der Junge liest Kolbeinn etwas von dem englischen Dichter Skakespeare vor, die beiden Frauen hören meist ebenfalls zu. Hamlet hat er durch und die Hälfte von Othello; dabei hatte es ganz und gar nicht gut angefangen. Kolbeinn war nach der ersten Lesung so sauer, dass er mit dem Stock nach dem Jungen schlug. Schon während der noch las, hatte der Alte unterdrückt zu murren begonnen, was auch nicht gerade beflügelte. Der Junge bekam einen trockenen Mund, sein Hals schnürte sich zu, er flüsterte mehr, als dass er las.

Du sollst nicht so lesen, als würde dir die Luft ausgehen, meinte Helga, nachdem Kolbeinn wie ein wütender Hammel aus dem Zimmer gestapft war. Lies einfach so, wie du atmest. Es ist ganz einfach, wenn du den Dreh erst einmal raushast.

Wenn du den Dreh erst einmal raushast!

Der Junge konnte in der Nacht kaum schlafen. Er wälzte sich in seinem prächtigen Bett herum, machte wieder und wieder Licht, schlug den Hamlet auf, betrachtete den schwindelig machenden Wortfluss und versuchte sich irgendwie darin zurechtzufinden.

Sie schmeißen mich raus, flüsterte er. Wie, um alles in der Welt, atmet man Worte aus?

Die zweite Lesung war ebenfalls schrecklich.

So misslungen, dass dieses Stück englische Literatur, das nach tiefem Himmel und großer Verzweiflung schmeckte, zu einer völlig unbeseelten Einöde wurde.

Nach fünf Minuten stand Kolbeinn auf, der Junge duckte sich unwillkürlich, aber es kam kein Schlag, der Krückstock lag reglos neben dem Stuhl. Kolbeinn streckte in äußerster Ungeduld die Hand vor, die an einen widerborstigen, alten Hund erinnerte.

Du sollst ihm das Buch geben, sagte Helga ganz ruhig. Und dann stampfte der Unhold aus dem Zimmer, wobei er mit dem Stock herumfuchtelte, der in seiner Hand wütend zum Leben erwacht war. Na gut, dachte der Junge und saß resigniert da. Damit ist das auch vorbei. Im Sommer versuche ich, Arbeit beim Fischeinsalzen zu bekommen. Es ist auch zu schön gewesen, um wahr zu sein; es war ein Traum, und jetzt ist es an der Zeit, aufzuwachen. Er stand auf, setzte sich aber aus einem unerfindlichen Grund gleich wieder. Geirþrúður saß mit einer Zigarre in ihrem Sessel.

Das war wahrscheinlich die schlechteste Lesung, die ich je gehört habe, sagte sie, und es klang ein wenig heiser, sie hatte schließlich ein Rabenherz. Aber keine Sorge, die Talsohle ist noch nicht erreicht. Wenn du auf die Weise weitermachst, kannst du noch schlechter werden.

Das glaube ich kaum, murmelte er.

Doch, doch, man soll die Menschen nie unterschätzen. Es gibt nur Weniges, was sie nicht kaputt machen können. Sie zog an der Zigarre, hielt das helle Gift einige Sekunden im Mund, ehe sie den Rauch durch die Nase wieder ausstieß. Wie Helga gestern abend schon gesagt hat, du solltest gar nichts denken, bloß lesen. Lies den Text nachher in deinem Zimmer noch mal. Morgen bekommst du tagsüber frei für deine Vorbereitung. Lies so lange, bis du den Unterschied zwischen dem Text und dir selbst nicht mehr spürst; dann kannst du lesen, ohne zu denken.

Aber Kolbeinn hat das Buch mitgenommen.

Du bekommst es wieder, wir holen es. Er selbst wird wohl kaum viel darin lesen.

Der Junge sitzt noch im Bett.

Er lauscht, wie die Träume aus dem Blut weichen und ins Vergessen abdriften, dann steht er auf und zieht die schweren Vorhänge auf. Das Licht kommt ihm fast körnig vor, es lässt nichts im Verborgenen, und doch ist es, als sei alles ein wenig verfälscht oder unscharf, als würde sich die Welt nach der Nacht und dem schlechten Wetter der letzten Tage nur langsam wieder zusammensetzen. Im Schnee unten noch keine Spuren, aber es ist ja schon sechs, und also wird bald jemand losgehen und die Unberührtheit zertrampeln. Eine Dienstmagd auf dem Weg in eins der Geschäfte, Séra Þorvaldur auf dem Weg zur Kirche, um mit Gott allein zu sein und sich bei ihm ein bisschen Kraft zu holen. Er wird vor dem Altar knien, die Augen schließen und vergeblich versuchen, die beiden Raben nicht zu beachten, die so laut auf dem First des Kirchendachs trippeln, als ob die Sünde selbst auf dem Dach aufstampfen und auf sich aufmerksam machen würde. Vielleicht war es nicht Gott, der die Sünde erschaffen hat, sondern umgekehrt!

Der Junge setzt sich in den weichen Sessel, streicht über den Brief, als wolle er sagen, ich habe dich nicht vergessen, wie könnte ich auch, nimmt dann ein Buch vom Nachttisch, Gedichte von Ólöf Sigurðardóttir. Er will bloß ein oder zwei von ihnen lesen, er muss zusehen, dass er nach unten kommt, Helga wartet garantiert mit einer Arbeit auf ihn: Schnee schieben, putzen, den Boden schrubben, Kolbeinn aus Zeitungen oder Büchern vorlesen, etwas aus Tryggvis Laden besorgen. Er liest, und sie spricht. Was für Worte!

Sie spricht, welche Worte. Sie lacht, o Herzens Klang.

Sie hasst, welcher Grimm. Sie bestimmt,

und das Urteil macht bang.

Sie streitet, welche Kraft. Sie liebt, o, dieser feurige Brand.

Sie droht, welche Macht. Sie wartet, dieser Drang.

Er hört auf zu lesen und blickt vor sich hin. Sie liebt, sie droht, und das Urteil macht bang.

V

Es war fast eine Woche später, als Helga ihn zu Tryggvis Laden schickte. Er sollte ein paar Kleinigkeiten besorgen, Schokolade und Bonbons für den Abendkaffee und Bittermandeln, die Helga mit Gift bestreichen und im Keller auslegen wollte, wo sich die Mäuse breitgemacht hatten. Gunnar hatte mit seinem Schnurrbart und einem spöttischen Grinsen hinter dem Ladentisch gestanden und zur eigenen Belustigung und der der Umstehenden zu einer Bemerkung angesetzt. Der Junge stöhnte innerlich, warum es denn nicht einmal ohne Leute gehen konnte, die andere mit ihren Worten erniedrigen wollen. Der Teufel piekst sie mit seinem Nagel, schon reißen sie den Mund auf. Da stand also Gunnar mit offenem Mund, zwei Ladengehilfen warteten gespannt, aber mehr als ein Jaja brachte er nicht heraus, denn Ragnheiður kam nach vorn und fragte die drei scharf, ob sie nichts zu tun hätten. Die beiden Ladengehilfen verschwanden so schnell, als hätte jemand sie verbrannt, Gunnar aber trat lediglich einen Schritt zur Seite und machte sich mit finsterem Blick an ein paar Dosen zu schaffen.

Unter ihrem dunklen Pony hervor musterte Ragnheiður den Jungen nüchtern und distanziert. Er räusperte sich und bat dann leise und zögerlich um Leckeres für die Menschen und Tod für die Mäuse. Sie rührte sich nicht, ihre Augen wichen nicht von seinem Gesicht, ihre Lippen waren ein klein wenig geöffnet, man sah ihre weißen Zähne wie Eisberge hinter den roten Lippen. Der Junge räusperte sich noch einmal und wollte seine Bestellung wiederholen, da setzte sie sich in Bewegung, und er dachte bloß: nicht hingucken!

Sie suchte Schokolade und Mandeln zusammen.

Und er guckte hin.

Wozu aber guckt man ein Mädchen an, was bringt das? Was bedeutet es für das Herz, diese Ungewissheit? Wird das Leben davon irgendwie besser, schöner?

Was ist schon so Besonderes an Schultern, dachte er und versuchte vergeblich, seine Augen abzuwenden. Jeder hat Schultern, so ist es immer schon gewesen, auf der ganzen Welt. Schultern hatten die Menschen schon zur Zeit der alten Ägypter, und in zehntausend Jahren werden sie immer noch welche haben. Schulter, das ist die Gegend, wo ein Arm mit Schulterblatt und Schlüsselbein verbunden ist, ganz bestimmt ist es reine Zeitverschwendung, so etwas zu betrachten, wie rund so eine Schulter auch sein mag, nicht hingucken, befahl er sich selbst und schaffte es endlich, wegzusehen, als sie ihm ihr helles und kühles Profil zudrehte. Gunnar beobachtete die beiden so aufmerksam, dass er auf sonst nichts achtete und gegen einen Stapel Büchsen trat, der mit Geschepper umfiel. Als der Junge seinen Blick von Gunnar abwandte, der fluchend zwischen zwanzig oder dreißig Dosen stand, befand sich Ragnheiður direkt vor ihm, nur die Ladentheke war noch zwischen ihnen, sie hatte sich einen Bonbon in den Mund geschoben. Nun ist auch daran nichts Besonderes, einen Bonbon im Mund zu haben, überhaupt nicht, aber sie lutschte langsam daran, und sie sahen einander in die Augen. So vergingen etwa tausend Jahre. Island war inzwischen entdeckt worden und wurde besiedelt. Oder an die zweitausend. Jesus wurde gekreuzigt, Napoleon fiel in Russland ein. Da nahm sie endlich den feuchten und glänzenden Bonbon aus dem Mund, beugte sich über die Theke und steckte ihn dem Jungen in den Mund. Seine Hand zitterte leicht, als er das Geld auf die Theke zählte. Ragnheiður strich es ein, und mit einem Mal schien er ihr vollkommen gleichgültig zu sein.

Vielleicht will sie mich bloß quälen, dachte er, während er durch den Schnee von Tryggvis Laden fortstapfte, völlig verdutzt darüber, wie gut es sich anfühlen konnte, sich quälen zu lassen. Auch der Bonbon schmeckte unglaublich süß. Der Junge lutschte ihn voller Inbrunst, und das Herz pumpte Unruhe in sein Blut. Ihren lachhaften Abfluss bekam diese Unruhe in der folgenden Nacht, als er plötzlich aus einem Traum mit Ragnheiður aufwachte. Sie lag nackt neben ihm und hatte ein Bein über ihn gelegt, obwohl er doch keine Ahnung hatte, wie sie nackt aussehen mochte, sie war wunderbar warm, und sie fühlte sich unglaublich weich an, er schreckte plötzlich hoch und war überall nass. Leise musste er in den Keller schleichen, um seine Unterhose auszuwaschen, unter Mäusen, die langsam am bitteren Gift verrecken.

VI

Der Junge hat sich angezogen, er liest noch zwei Gedichte von Ólöf und geht dann nach unten.

Auf der Treppe schallt ihm Jens’ Schnarchen entgegen. An den wenigen Tagen, die er sich hier im Ort aufhält, übernachtet Jens im Gästezimmer im Erdgeschoss. Selten bleibt er länger als zwei Nächte, gerade so lange, bis sich die Pferde erholt haben, länger nur, wenn schlechtes Wetter aufzieht, wenn vom Meeresboden ein Unwetter mit uralter Wut heraufsteigt.

Als der Junge unten ankommt, mischt sich Kaffeeduft in die Schnarchgeräusche, das Frühstück wartet schon auf ihn, Brot und Haferschleim. Kolbeinn kaut seine dick mit Leberwurst bestrichene Scheibe.

Da kommst du ja endlich, um mich vor der unendlich guten Laune Kolbeinns zu retten, sagt Helga, und der Junge fühlt sich inzwischen so heimisch, dass er grinst und sich vom grimmigen Gesichtsausdruck des Kapitäns nichts anhaben lässt.

Dass Jens bei seinem eigenen Schnarchen schlafen kann, sagt er.

Manche haben einen gesegneten Schlaf, meint Helga und lauscht, ob das Kaffeewasser heiß wird. Die erste Kanne ist immer für Kolbeinn, der vor seinem ersten Morgenkaffee so mürrisch ist, dass sogar das Leben selbst einen Bogen um ihn macht.

Der Kaffee kocht.

Und der Duft dieses schwarzen Getränks!

Warum müssen wir uns bloß so deutlich daran erinnern? Es ist so furchtbar lange her, dass wir haben Kaffee trinken können, viele Jahrzehnte, und trotzdem verfolgt uns der Geschmack noch immer. Unsere Körper sind längst in der Erde aufgefressen worden, das Fleisch ist von den Knochen gefault, grab uns nur aus, du wirst nichts mehr finden außer bleichen Knochen, und trotzdem haften die fleischlichen Gelüste noch immer an uns, wir werden sie so wenig los wie die Erinnerungen, die stärker sind als der Tod. Tod, wo ist dein Stachel?

Es ist gemütlich warm in der Küche. Kolbeinn schnuppert, seine großen Hände um den leeren Becher geschlossen.

Du möchtest noch mehr, sagt Helga, und der Alte nickt.

Hast du heute überhaupt schon ein Wort gesprochen? Habe ich etwas verpasst?, fragt der Junge, aber Kolbeinn würdigt ihn keiner Antwort.

Am frühen Morgen sind Wörter kostbar, meint Helga und gähnt. Außer Kolbeinn, der, verbraucht und zu nichts mehr nütze, langes Aufbleiben nicht mehr gut verträgt, sind sie alle erst spät schlafen gegangen, haben lange in der Gaststube gesessen, Jens hat auf Bitten von Geirþrúður noch weitere Neuigkeiten aus der Welt zum Besten gegeben, bis ihm die Stimme versagte, weil er betrunken war.

Der Junge setzt sich an den Tisch und bemerkt erst jetzt zwei Kratzer auf Kolbeinns Wangen, an zwei Stellen ziemlich tief, sonst aber auf seiner dunklen Haut nicht gut zu sehen. Er wirft Helga einen fragenden Blick zu, fährt sich mit dem Zeigefinger über die Wange, um sie auf Kolbeinns Verletzung aufmerksam zu machen, aber sie zuckt die Achseln und scheint keine Ahnung zu haben.

Ist heute Abend Sitzung?, fragt Kolbeinn und meint das Treffen der Arbeitergewerkschaft, das einmal im Monat in der Wirtschaft stattfindet. Es sind seine ersten Worte seit der Nacht, furchtbar banal und alltäglich, aber er schafft es, auch sie mit Feindseligkeit hervorzustoßen.

Ja, um acht Uhr, sagt Helga, setzt sich ans Tischende, schlürft etwas Kaffee, der die Adern wärmt, dann geht es auch dem Herzen besser. Sie seufzt erleichtert. Wenn es einen Himmel gibt, wachsen dort Kaffeebohnen. Soll ich dir ein bisschen Salbe auf deine Kratzer tun? Sie könnten sich sonst entzünden, sagt sie.

Woher hast du die überhaupt?, fragt der Junge, ohne Kolbeinns Antwort abzuwarten. Er ist noch zu jung für ein bisschen Feingefühl. Kolbeinn schnaubt, stemmt sich auf die Beine und stampft wie ein gereizter Hammel aus der Küche, haut dabei mit seinem Stock gegen die Wand, zweimal direkt bei Jens’ Zimmer, der aus dem Schlaf fährt, das Schnarchen bricht abrupt ab, er hat hämmernde Kopfschmerzen. Sie hören, wie Kolbeinn heftig mit dem Stock pochend die Treppe hinaufstapft, vielleicht will er Geirþrúður gleich auch noch wecken.

Du meine Güte, kann der freundlich sein, sagt der Junge.

Ja, aber du solltest ihn auch nicht so direkt fragen. Die Kratzer hat er sich bestimmt nicht einfach so zugezogen.

Sie hören lautes Türenschlagen von oben. Kolbeinn ist in seiner Höhle verschwunden, hat mit aller Kraft die Tür zugeknallt, damit man es auch sicher unten in der Küche noch hört.

Der hält es jetzt außer mit sich mit keinem aus, brummt der Junge in die Hafergrütze.

Bist du so sicher, dass er das überhaupt tut, sagt Helga leise und guckt, als wolle sie durch Decken und Wände zu Kolbeinn hineinsehen.

Der alte Kapitän liegt angekleidet auf seinem Bett und streichelt den Stock wie einen treuen Hund. Sein Zimmer ist genauso groß wie das des Jungen. Neben dem Bett steht ein massiver Bücherschrank, darin stehen rund vierhundert Bücher, etliche dick und viele auf Dänisch, alle aus der Zeit, als Kolbeinn noch sehen konnte, als seine Augen noch ihren Zweck erfüllten. Jetzt liegt er im Bett, und seine Augen taugen nichts mehr. Man könnte sie ins Meer werfen, sie könnten dort auf dem Grund ruhen, voller Finsternis. Der alte Seemann stöhnt.

Manchmal tut es gut zu reden, wenn es einem elend geht, hatte Helga gesagt, während der Kaffee kochte und sie nur zu zweit waren. Ich habe wirklich gute Ohren.

Aber Kolbeinn hatte nur etwas gemurmelt, was er selbst kaum verstand. Viele ziehen es vor, zu schweigen, wenn das Leben gerade wehtut, Wörter sind oft bloß tote Steine oder fadenscheinige Flicken. Sie können auch Unkraut sein, gefährliche Keime, morsche Pfosten, die keine Ameise mehr tragen, geschweige denn ein Menschenleben. Und trotzdem gehören Worte zu dem Wenigen, was uns noch bleibt, wenn uns alles verlassen zu haben scheint. Denk daran! Auch an das, was niemand begreift, dass nämlich die unbedeutendsten und unwahrscheinlichsten Wörter völlig überraschend große Lasten tragen und das Leben wohlbehalten über schwindelnde Abgründe hinwegbringen können.

Kolbeinns Augen fallen allmählich zu, er schläft. Der Schlaf ist gnädig, und trügerisch.

VII

Es hat wieder zu schneien begonnen, als Ólafía zu ihnen hereinplatzt. Der Himmel verfügt über endlose Mengen an Schnee. Es fallen Engelstränen, sagen die Indianer im Norden Kanadas, wenn es schneit. Hier schneit es viel, und die Traurigkeit des Himmels ist schön, sie ist eine Decke, die den Boden vor Frost schützt und den dunklen Winter erhellt, doch sie kann auch kalt und unbarmherzig sein. Ólafía ist völlig verschwitzt, als sie an die Tür der Gastwirtschaft klopft, so leise, dass sie lange warten muss, vielleicht zwanzig Minuten, bis ihr der Junge endlich aufschließt, und da ist der Schweiß auf ihrer Haut längst erkaltet, sie zittert, wie es große junge Hunde manchmal tun.

Du hättest lauter klopfen sollen, sagt der Junge und macht sich keine Vorstellung davon, wie abwegig ein solcher Vorschlag ist. Ólafía hätte nie im Leben so entschieden, ja, aufdringlich zu erkennen geben können, dass es sie gibt.

Na ja, jetzt bin ich ja drinnen, konstatiert sie bloß und macht sich daran, die Schuhe zu wechseln. Vor dem Eintreten hat sie sich sorgfältig abgeklopft, sodass kaum noch eine Schneeflocke an ihr haftet. Der Junge reckt den Kopf nach draußen, und sein dunkles Haar wird weiß, überall liegt die Erde unter der Traurigkeit der Engel, nirgends Weide für das Vieh, weder auf den Wiesen noch am Fjordufer, alle Tiere eingestallt, die Bauern legen ihnen die Halme einzeln vor, auf manchen Höfen gibt es kaum mehr als Reste von Heu, und die Tiere mähen und muhen nach einem besseren Leben, aber die Wolken sind dicht, kein Laut dringt bis in den Himmel. Ólafías Trittspuren heben sich einsam von der Straße ab und verwischen schon wieder; längst zugeschneit ist die Spur von Þorvaldur, der in aller Frühe zur Kirche gegangen ist, um Gott für das Leben und die Gnade zu danken. Welche Gnade, fragen wir bloß. Als Þorvaldur aus der Kirche kam, verfluchte er die Raben und warf ein paar Schneebälle nach ihnen, schien sie aber nicht treffen zu können, während sie reglos auf dem First saßen, zu dem Pfarrer hinabäugten und schadenfroh krächzten. Der Junge sperrt die Welt aus, öffnet die Innentür und ruft laut: Ólafía ist da!

Sie zuckt zusammen, als sie ihren Namen so laut und ohne Zögern gerufen hört, denn welcher Name hat es schon verdient, so laut ausgerufen zu werden, dass ihn viele hören, welches Leben hat das verdient?

Das Schicksal knüpft so manche unerwartete Verbindung. Dafür sollten wir dankbar sein, sonst wäre so vieles vorhersehbar, es gäbe nur wenig Bewegung in der Luft, die uns umgibt, so wenig, dass sie abgestanden und stickig würde, das Leben würde schläfrig und matt. Du erinnerst dich hoffentlich noch an Brynjólfur? Den Kapitän von Snorris Kutter, der in der Schankstube vornüber auf den Tisch sank, übermannt von zwölf Bier und langer Schlaflosigkeit. Der Junge hatte ihm gegenübergesessen und seinen Freund hinter dem Skipper angestarrt, bis er sich in kalte Luft auflöste. Die Schönheit des Lebens war gestorben.

Helga hatte den Käpt’n einfach auf den Fußboden gebettet.

Was Besseres hat der nicht verdient, sagte sie, als Geirþrúður wollte, dass sie Brynjólfur in das Gästezimmer trugen, in dem Jens schnarchte, bis Kolbeinn aus angeborener Übellaunigkeit mit dem Stock gegen die Wand polterte, oder aus der Verzweiflung desjenigen, der das Augenlicht verloren hat und nicht reden kann. Immerhin bekam Brynjólfur ein Kissen unter den groben Schädel geschoben.

Wie ein Felsbrocken, hatte der Junge gemurrt, als er sich abmühte, das Kissen an Ort und Stelle zu stopfen. Helga hatte eine dicke schottische Wolldecke über den Kapitän gebreitet und dann Ólafía aufgesucht.

Sie wusste ungefähr, wo Brynjólfur und Ólafía wohnten, aber das war auch schon so ziemlich alles; nie hatte sie sich mit Ólafía unterhalten, nie nah genug bei ihr gestanden, um den nicht gerade süßen Geruch ihres großen, plumpen Körpers wahrzunehmen, geschweige denn in ihre runden Augen geblickt, die oft voller Regen und nasser Pferde zu sein schienen. Diese Augen verfolgen mich überall und zwingen mich zu saufen, hat Brynjólfur behauptet, und darum haben viele hier Ólafía für sein übermäßiges Trinken verantwortlich gemacht; es reichte, die Frau nur kurz zu sehen, schon packte einen die Verzweiflung. Es stimmt ja auch, dass kaum etwas größeren Eindruck auf einen macht als Augen; manchmal sehen wir ein ganzes Leben in ihnen, und das kann unerträglich sein. Vielleicht trinkt Brynjólfur aber auch, weil er trotz der Kraft seiner Arme schwach geworden ist. Des Menschen Unglück kommt häufiger von innen, als wir annehmen. Helga hatte Ólafía bloß Bescheid sagen wollen, wo ihr Mann gelandet war. Nach kurzer Suche fand sie das Haus, Ólafía öffnete vorsichtig die Tür, und Helga blickte in runde Augen voller Regen und bis auf die Haut nasser Pferde.

Seitdem ist Ólafía das eine oder andere Mal gekommen, um ein wenig auszuhelfen.

Morgens gekommen, abends gegangen, um die Abendessenszeit, bevor sie die Wirtschaft schließen, sich ins Wohnzimmer setzen und der Junge mit dem Vorlesen beginnt, was ihm zunehmend besser gelingt; manchmal hat man sogar schon einen zufriedenen Ausdruck auf Kolbeinns Gesicht bemerkt, aber das kann auch eine Täuschung gewesen sein. Ólafía ist rot angelaufen, als Helga sie einmal einlud, sich zu ihnen zu setzen, sie murmelte einen Abschiedsgruß und verschwand ohne Antwort.

Du hast ein so gutes Herz, dass dich das Leben umbringen würde, wenn ich nicht auf dich achtgäbe, hatte Geirþrúður zu Helga gesagt, nachdem Ólafía das erste Mal zu Besuch gewesen war.

Hast du etwas dagegen, dass sie gelegentlich zu uns kommt?

Nein, nein, es ist gut, zerbrechliche Menschen um sich zu haben, das hilft einem, die Welt besser zu verstehen, obwohl ich nicht immer weiß, was ich mit diesem Verständnis anfangen soll.

Ólafía arbeitet nicht gerade flink, sie bewegt sich schwerfällig, als habe sie Sand im Blut, aber dafür arbeitet sie ausdauernd und macht ihre Sache ordentlich. Ihre Hände sind voller Schwielen und hart wie Holz, die Finger aber schlank und gelenkig.

Helga weckte Brynjólfur nach zwölf Stunden Schlaf oder besser nach zwölf Stunden Bewusstlosigkeit recht unsanft.

Deine Ólafía hat einen bedeutend besseren Mann verdient als dich, sagte sie, als Brynjólfur mit bösen Kopfschmerzen über seinen Kaffee und ein kräftiges Essen gebeugt saß. Jemand versuchte, seinen Schädel in Stücke zu schlagen. Er wollte etwas über die hypnotisierenden Augen seiner Frau sagen, über das Lähmende ihrer Gegenwart, über alles, was sie auf ihn wirken ließ wie ein Schaf und was es ihm so schwer machte, es zu Hause auszuhalten, aber immerhin hatte er noch Grips genug im Schädel, darüber die Klappe zu halten, außerdem hatte er genug damit zu tun, das Essen bei sich zu behalten. Seine breiten Schultern hingen herab, und er wirkte wie ein alter Mann.

Das Schiff hat mich abgewiesen, sagte er schließlich leise wie zu sich selbst oder zur Tischplatte, die ihm darauf nichts erwiderte, denn tote Dinge kennen nicht viele Worte. Helga blickte den Jungen an. Mach, dass du rauskommst, sagte sie.

Eine halbe Stunde später bat sie den Jungen, mit Brynjólfur aufs Schiff zu gehen, den alten Seebären zu begleiten, der einmal für seine Tollkühnheit berühmt gewesen war, jetzt aber nach eigenem Bekunden alt und zu nichts mehr zu gebrauchen war und glaubte, dass ihn sein Schiff ablehnen würde. Helga trug dem Jungen auf, mit ihm zu der Kiesbank hinabzugehen, wo das Schiff wartete.

Ich habe ihm erzählt, du hättest besondere Fähigkeiten, manchmal ist es eben notwendig, Leuten etwas vorzulügen, um ihnen zu helfen.

Der Kutter von Snorri war das einzige Schiff mit einem geschlossenen Deck, es lag von großen Böcken gestützt noch am Ufer, die anderen waren längst ausgelaufen. Als sie noch ein paar Hundert Meter von ihm entfernt waren, blieb Brynjólfur stehen, betrachtete das Schiff, das an einen gestrandeten Wal erinnerte, und griff dann nach der Schulter des Jungen, um Kraft daraus zu ziehen. Der Junge hielt regungslos stand und tat so, als verfüge er tatsächlich über besondere Eigenschaften, wie Helga von ihm behauptet hatte; dabei biss er sich still auf die Lippen, denn es fühlte sich zeitweilig so an, als würde Brynjólfur ihm die Schulter zermalmen. Dann gingen sie an Bord. Das Schiff ließ den Kapitän an sich heran. Er warf sich flach aufs Deck und küsste die Planken.

Brynjólfur brauchte eine Weile, um die Luke zu öffnen. Der Deckel war festgefroren.

Man könnte glauben, es sei vorherbestimmt, dass ich nicht nach unten komme, murmelte er und stieß die Luft aus, aber am Ende schaffte er es doch. Sie stiegen hinab, es war so kalt und dunkel, als hätte Brynjólfur ein Loch im Dasein geöffnet und sie würden in die Verzweiflung selbst hinabtauchen, aber das Morgenlicht stach durch die Luke wie eine Lanze in ein dunkles Ungeheuer.

Brynjólfur tastete sich auf der Suche nach einer Laterne voran, denn lebendige Menschen sehen in solcher Dunkelheit nichts, er stieß schließlich auf eine Petroleumlampe; das Licht flammte auf, und mit ihm die Hoffnung. Wenig später traf auch die Besatzung, die Helga aufgescheucht hatte, nach und nach beim Schiff ein.

Als Erster kam Jonni der Koch, untersetzt und komplett kahl, mit aufgedunsenem Gesicht und neugierigen, aber freundlichen Schellfischaugen. Er umarmte Brynjólfur, als sei er aus der Hölle zurück, was ja nicht ganz falsch war, und verschwand fast in dessen Umarmung, der Junge sah bloß die Glatze, es sah aus, als würde Brynjólfur den Vollmond umarmen. Jonni suchte sich einen Eimer, kletterte wieder an Land, füllte den Eimer mit Schnee und machte sich daran, Kaffee zu kochen. Er hatte Mühe, ein Feuer in Gang zu kriegen, pustete und pustete in die Glut, um eine Flamme zum Leben zu erwecken, und so ist es ja immer, der Mensch muss andauernd in die Glut blasen, damit das Feuer nicht ausgeht, welchen Namen wir ihm auch geben: Leben, Liebe, Vision, nur in die Glut der Lust braucht man nie zu blasen, die nährt sich von Luft, und Luft umgibt die ganze Erde. Der Duft verwandelte die eisige Kajüte in eine menschliche Unterkunft, er stieg durch die Luke auf wie ein Jubelruf, und die Männer strömten herbei. Die meisten im gleichen Alter wie ihr Kapitän, aber mit rauer Haut, wie gegerbt, und steif in den Bewegungen; ihre Geschmeidigkeit werden sie erst wiederfinden, wenn das Schiff auf See fährt. Hier an Land ist es ein gestrandeter Wal, aber es glänzt wie Silber, sobald es Wasser unter den Kiel bekommt.

Ende der Leseprobe