10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

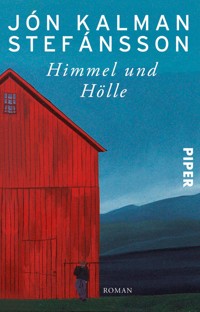

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Island, vor etwa 100 Jahren: Ein namenloser Junge und sein bester Freund Bárður verdienen mit dem Dorschfang ihr Geld, wenngleich ihre wahre Leidenschaft der Poesie gilt. Eines Morgens verliert sich Bárður jedoch so sehr in den Versen des Dichters Milton, dass er darüber vergisst, seinen Anorak mit aufs Fischerboot zu nehmen. Auf dem offenen Meer, umgeben von eisigen Polarwinden, bezahlt er dafür mit seinem Leben. Vom Tod des Kameraden erschüttert, plagen den Jungen fortan Fragen über sein eigenes Dasein: Wozu lebt er? Hat er es verdient zu leben? Und soll er sich der Ungewissheit der Zukunft stellen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Dieses Buch ist den Schwestern Bergljót K. Þráinsdóttir (1938 – 1969)

und Johanna Þráinsdottir (1940 – 2005) gewidmet.

Die Arbeit an dieser Übersetzung wurde vom

Fund for the Promotion of Icelandic Literature, Reykjavík, gefördert.

Zitate folgen der Ausgabe: John Milton, »Das verlorene Paradies«.

Übersetzt von Hans Heinrich Meier. Reclam, Stuttgart 1969

Übersetzung aus dem Isländischen von Karl-Ludwig Wetzig

ISBN 978-3-492-99070-7

© für diese Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2018

© Jón Kalman Stefánsson 2007

Titel der isländischen Originalausgabe: »Himnaríki og helvíti«, Bjartur, Reykjavík 2007

Deutschsprachige Ausgabe:

© Phillipp Reclam jun., Stuttgart 2009

Covergestaltung: Cornelia Niere, München

Covermotiv: Beatrice Boissegur (Contemporary Artist) / Bridgeman Archives

Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Wir sind selbst fast Dunkelheit

Der Junge, die See und Das verlorene Paradies

I – Wir befinden uns in …

II – Es ist ein Unterschied, …

III – Guðmundur schaut ihr nicht nach, …

IV – Sie sind weit gerudert, …

V – Es tut unbeschreiblich gut, …

VI – Die Menschen, die in diesem …

Hölle ist, nicht zu wissen, ob wir lebendig oder tot sind

Der Junge, der Ort und die unheilige Dreifaltigkeit

I – Der Junge schlief in der …

II – Wie viele Jahre passen in …

III – Es wohnen an die 800 Seelen …

IV – Der Junge schläft tief …

VI – Der Junge schläft noch immer …

VII – Es ist schwer, sich einen Reim …

VIII – Der Himmel wölbt sich nicht …

IX – Der Junge schließt die Augen, …

X – Þórunn ist ein guter Mensch, …

XI – Wenn du vom Platz in der …

XII – GeirÞrúður steht draußen …

XIII – Seine erste Arbeit …

XIV – Und jetzt sitzt er …

Wir sind selbst fast Dunkelheit

Die Berge überragen Leben und Tod und die paar Häuser, die sich auf der Landzunge zusammendrängen. Wir leben auf dem Grund einer Schüssel, der Tag geht vorüber, es wird Abend, die Schüssel läuft langsam voll Dunkelheit, und dann leuchten die Sterne auf. Ewig blinken sie über uns, als hätten sie eine wichtige Botschaft, aber welche und für wen? Was wollen sie von uns, oder vielleicht eher noch: was wollen wir von ihnen?

Wir haben heute nur noch wenig an uns, das an Licht erinnert. Der Dunkelheit stehen wir viel näher, sind selbst fast Dunkelheit. Das Einzige, was wir noch haben, sind die Erinnerungen und außerdem die Hoffnung, die allerdings schwächer geworden ist, sie nimmt immer noch weiter ab und wird bald einem erkalteten Stern gleichen, einem dunklen Felsbrocken. Immerhin wissen wir ein wenig vom Leben und ein wenig vom Tod, und wir können berichten: Wir haben den ganzen Weg zurückgelegt, um dich zu packen und um das Schicksal zu bewegen.

Wir wollen von denen erzählen, die in unseren Tagen gelebt haben, vor mehr als hundert Jahren, und die für dich kaum mehr sind als Namen auf schiefen Kreuzen und geborstenen Grabsteinen. Leben und Erinnerungen, die nach dem unerbittlichen Gesetz der Zeit ausgelöscht wurden. Genau das wollen wir ändern. Unsere Worte sind eine Art Lebensretter in unermüdlichem Einsatz, sie müssen vergangene Geschehnisse und erloschene Leben dem Schwarzen Loch des Vergessens entreißen, was keine geringe Aufgabe ist. Gern dürfen sie unterwegs ein paar Antworten finden und uns hier wegholen, ehe es zu spät ist. Aber lassen wir’s vorerst dabei, wir schicken die Worte an dich weiter, diese ratlosen, zerstreuten Lebensretter, die sich ihres Auftrags gar nicht sicher sind – sämtliche Kompasse spielen verrückt, Landkarten sind zerfleddert oder veraltet –, aber nimm sie trotzdem in Empfang. Und dann sehen wir, was passiert.

Der Junge, die See und Das verlorene Paradies

I

Wir befinden uns in jener Zeit, in der wir ganz sicher noch gelebt haben. Es ist März und die Welt weiß von Schnee, allerdings nicht vollständig weiß, hier wird es nie vollkommen weiß, ganz gleich, wieviel Schnee auch fallen mag. Selbst wenn die Kälte Himmel und Meer aneinander eist und tief bis in unser Herz schneidet, wo die Träume sitzen, schafft es das Weiß doch nie, alles zuzudecken. Die Felsbänder in den Bergen werfen es immer wieder ab und prangen kohlschwarz in einer weißen Welt. Schwarz zeichnen sie sich über dem Jungen und Bárður ab, die gerade den Ort verlassen, unser A und O, den Mittelpunkt der Welt. Und der Mittelpunkt der Welt ist stolz und gemein. Sie gehen schnell, haben junge Beine und noch Feuer im Leib, aber gleichwohl befinden sie sich im Wettlauf mit der Dunkelheit, und das ist auch angebracht, denn das Leben des Menschen ist ein ewiger Wettlauf mit dem Dunkel in der Welt, mit der Grausamkeit, dem Verrat oder der Gedankenlosigkeit, ein Wettlauf, der oft so aussichtslos erscheint, aber wir laufen trotzdem, so lange es noch Hoffnung gibt. Bárður und der Junge wollen allerdings bloß Dämmerung und Dunkelheit abschütteln, vor ihnen bei den Hütten sein, den Buden der Fischer. Manchmal gehen sie Seite an Seite, was bei weitem das Beste ist, denn nebeneinander herlaufende Spuren zeugen von Gemeinschaft, und dann ist das Leben nicht so einsam. Oft aber ist der Weg dafür zu schmal, gewunden wie eine gefrorene Schlange im Schnee, und dann muss sich der Junge Bárðurs Schuhe von hinten besehen und ebenso den Ledersack, den er auf dem Rücken trägt, den schwarzen Haarwust und den Kopf auf breiten Schultern. Manchmal laufen sie über steinverblockte Strandabschnitte oder tasten sich über ausgesetzte Simse in Felswänden voran, doch am schlimmsten ist es an der Ófæra, einer Die Unwegsame genannten Stelle, wo ein Tau am Fels befestigt ist, über dem eine steile Wand aufragt, auf der anderen Seite ein ebenso steiler Absturz und die saugende grünliche See dreißig Meter darunter in der Tiefe. Die Wand steigt gut sechshundert Meter in die Höhe, der Gipfel steckt in den Wolken. Das Meer zur einen Seite, steile und himmelhohe Berge zur anderen: da haben wir schon fast unsere ganze Geschichte beisammen. Die Obrigkeit, die Kaufleute bestimmen vielleicht über unsere armseligen Tage, aber die Berge und das Meer beherrschen alles Leben, sie sind das Schicksal, so denken wir jedenfalls zuweilen, und so würdest du dich bestimmt auch fühlen, wenn du jahrzehntelang unter den selben Bergen aufgewacht und eingeschlafen wärst, wenn dein Brustkorb sich in unseren Nussschalen von Booten im selben Rhythmus wie die Atemzüge des Ozeans gehoben und gesenkt hätte. Es gibt kaum etwas so Schönes wie das Meer an guten Tagen oder in hellen, klaren Nächten, wenn es vor sich hin träumt und der Mondschein seine Träume darstellt. Aber das Meer ist kein bisschen schön, und wir hassen es mehr als alles andere, wenn sich die Wellen Dutzende von Metern über unserem Boot auftürmen, wenn die Brecher über ihm zusammenschlagen und uns ersäufen wie junge Hunde, wir mögen noch so abwehrend mit den Armen fuchteln, Gott oder Jesus Christus anrufen, sie drücken uns unter Wasser wie bedauernswerte Hündchen. Und dann sind alle gleich. Mistkerle und herzensgute Menschen, die Tüchtigsten und die Taugenichtse, die Glücklichen und die Unglücklichen. Ein paar Schreie werden noch laut, ein paar wild gestikulierende Arme, dann ist es, als hätte es uns nie gegeben; der tote Körper sinkt, das Blut in ihm erkaltet, das Gedächtnis verlischt, Fische kommen und stupsen Lippen, die am Tag zuvor noch geküsst wurden und Worte sprachen, die alles bedeuteten, sie stupsen Schultern, die gestern noch das Jüngste trugen, und Augen, die nichts mehr sehen; sie liegen am Meeresgrund. Die See ist eisblau und niemals ruhig, ein Riesenungeheuer, das Atem holt, uns meist gewähren lässt, manchmal aber auch nicht, und dann saufen wir ab, ertrinken. Die Geschichte des Menschen ist nicht sonderlich kompliziert.

Heute Nacht rudern wir bestimmt raus, sagt Bárður.

Gerade haben sie die Ófæra hinter sich gebracht, das Tau ist nicht gerissen, der Berg hat sie nicht durch einen Steinschlag getötet. Beide blicken sie hinaus aufs Meer und hinauf zum Himmel, von dem die Dunkelheit ausgeht. Sein Blau ist schon nicht mehr ganz blau, es liegt eine Ahnung von Abend in der Luft, die gegenüberliegende Küste ist eine Spur undeutlicher geworden, als sei sie zurückgewichen, sinke in die Feme hinein. Diese Küste ist wirklich vom Ufer bis hinauf zum Grat der Berge fast vollständig weiß und trägt deshalb ihren Namen nach dem Schnee.

Es ist auch Zeit, antwortet der Junge ein wenig müde vom Laufen. Seit zwei Stunden sind sie unterwegs. In der Deutschen Bäckerei haben sie noch Kaffee und Kuchen verdrückt, sich an drei Stellen verabschiedet und sind dann aus dem Ort marschiert. Zwei Stunden durch frisch gefallenen Schnee. Ihre Füße sind nass geworden; natürlich haben sie nasse Füße, in jener Zeit hatten wir alle ständig nasse Füße. Der Tod wird sie einmal trocknen, sagten die Alten, wenn jemand jammerte. Manchmal haben die alten Leute aber auch keine Ahnung. Der Junge rückt seinen Sack zurecht, schwer von Dingen, ohne die wir nicht sein können. Bárður bewegt sich nicht, er steht bloß da und guckt, pfeift undeutlich eine Melodie vor sich hin und scheint kein bisschen müde zu sein.

Hol’s der Teufel, stößt der Junge hervor, ich hechle wie ein alter Hund, aber dir merkt man nicht an, dass du überhaupt einen einzigen Schritt gegangen bist. Bárður blickt ihn mit seinen braunen, südländischen Augen an und grinst. Manch einer von uns hat braune Augen, seit Jahrhunderten kommen schließlich Seeleute aus fernen Ländern hierher, denn das Meer ist eine Goldgrube. Sie kommen aus Frankreich, aus Spanien, viele von ihnen haben braune Augen, und manche lassen ihre Augenfarbe bei einer Frau von hier zurück, segeln wieder nach Hause oder ertrinken unterwegs.

Ja, es ist wirklich Zeit, stimmt Bárður dem Jungen zu. Es ist einen halben Monat her, seit sie zuletzt hinausgefahren sind. Erst kam ein Sturm aus Südost, es regnete, die Erde wurde fleckig und dunkel, wo sie unter dem schmelzenden Schnee zum Vorschein kam; dann drehte der Wind auf Nord, peitschende Schneeschauer Tag für Tag. Vierzehn Tage lang Sturm, Regen und Schnee, nicht ein Boot auf dem Wasser, und der Fisch für eine Weile in Sicherheit vor dem Menschen unten in der tieferen Stille des Meeres, wo kein Unwetter hin reicht, und die Menschen, die es dort gibt, längst ertrunken sind. Über Ertrunkene lässt sich Verschiedenes sagen, aber zumindest fangen sie keinen Fisch, sie fangen eigentlich überhaupt nichts mehr, außer den Mondschein oben am Meeresspiegel. Ganze zwei Wochen, und manchmal kamen die Männer wegen dieses Wetters nicht mal von einer Hütte zur nächsten, der tobende Sturm löschte die gesamte Landschaft aus, alle Himmelsrichtungen, den Himmel, den Horizont und am Ende sogar die Zeit; alles, was in Ordnung zu bringen und zu richten war, war mittlerweile in Ordnung gebracht, die Haken waren an die Dorschleinen geknotet, die Bleigewichte entwirrt, überhaupt war alles Durcheinander aufgeräumt worden bis auf das, was mit dem Herzen und mit dem Drängen der Triebe zu tun hatte. Vereinzelt waren Männer auch das Ufer abgegangen und hatten Muscheln zum Ködern gesammelt, manche nutzten die Zeit für Reparaturarbeiten, pflegten die Überkleider aus Seehundleder, aber Tage an Land können lang werden, sie können sich ins Endlose dehnen. Am besten schlägt man die Zeit mit Kartenspielen tot, bloß spielen und spielen und höchstens einmal aufstehen, um sein Bedürfnis zu erledigen, dann stapft man hinaus in Wind und Wetter und macht seinen Haufen zwischen den Steinen unten am Ufer, manche aber sind dafür zu bequem oder haben nicht genügend Anstand im Leib, bis zum Ufer hinab zu gehen, und verrichten ihr Geschäft gleich bei den Hütten. Wenn sie wieder hereinkommen, sagen sie zum Aufwärter: Es gibt was zu tun für dich, Kollege!

Der Junge ist der Aufwärter in seiner Hütte und muss somit auch das Gelände draußen um sie herum sauberhalten, er ist der Jüngste, der Schwächste, kann keinen von den anderen im Ringen zu Boden zwingen, und so haben sie ihm diese Aufgabe angehängt. So geht es ja immer wieder im Leben, die, die nicht stark genug sind, müssen den Scheiß der anderen wegmachen. Zwei lange Wochen, und als der Sturm endlich nachließ, schien es, als kehrte die Welt zurück. Guck, da ist der Himmel! Tatsächlich, es gibt ihn noch, und selbst der Horizont ist wirklich zu sehen. Gestern hatte das Wüten so weit nachgelassen, dass sie angespülte Steine von der Bootslände entfernen konnten, zu zwölft waren sie da herumgeturnt, aus beiden Hütten, zwei ganze Mannschaften, und hatten sich an den Steinen, die an Land geworfen worden waren, blutige Schrammen und abgerissene Fingernägel geholt, sechs Stunden Plackerei am schlüpfrigen Ufer. Am Morgen dann stand der Wind aus West, nicht übermäßig stark, doch bei Westwind verhindert die Brandung ein Ausrudern, traurig, ja fast eine Demütigung, diese weißschäumende Barriere und dahinter ein leidlich ruhiges Meer ansehen zu müssen. Es lindert den Ärger immerhin ein wenig, dass sich der Dorsch bei Westwind regelmäßig verdrückt, er taucht einfach ab, verschwindet. Eine gute Gelegenheit also, anderweitig Besorgungen im Ort zu erledigen. Aus den größeren Hütten kamen ganze Gruppen von Männern, das Ufer und die Berghänge wimmelten von Fischern.

Manchmal sehen Bárður und der Junge eine Gruppe vor sich und richten es dann so ein, dass sich der Abstand eher vergrößert als verkleinert. Sie sind zu zweit unterwegs, und so ist es am besten, es gibt so vieles, was nur die beiden etwas angeht: Dichtung, Träume und was uns sonst noch nächtens wach hält.

Gerade haben sie die Ófæra hinter sich. Von hier ist es noch etwa eine halbe Stunde bis zur Hütte, überwiegend am steinigen Ufer entlang, wo das gierige Meer sie zu verschlingen sucht. Sie verharren hoch oben am Hang, zögern den Abstieg hinaus und blicken über gut zehn Kilometer kaltblaue See, die sich im Fjord und an der weißen Küste gegenüber wie aus Ungeduld überschlägt. Der Schnee verschwindet drüben nie ganz, kein Sommer vermag ihn vollständig zu schmelzen, und trotzdem leben dort überall, wo sich eine Bucht öffnet, Menschen. Wo immer es eine einigermaßen geeignete Stelle zum Ausrudern gibt, steht ein Hof, und im Sommer trägt er einen Kragen aus grünenden Wiesen, unbewirtschaftetes, weniger grünes Land zieht sich die Hänge hinauf, und gelbe Butterblumen sprenkeln das Gras. Noch ferner, im Hintergrund im Nordosten sehen sie noch mehr Berge in den grauen Himmel wachsen, da liegen die Strandir, und dort endet die Welt. Bárður schnallt seinen Knappsack ab, holt eine Flasche Schnaps daraus hervor, und sie nehmen beide einen anständigen Schluck. Bárður seufzt, blickt kurz nach links hinaus aufs offene Meer, dunkel und tief, aber dabei denkt er gar nicht ans Ende der Welt und an ewige Kälte, sondern an langes dunkles Haar, das Anfang Januar in ein Gesicht wehte, und wie die köstlichsten Hände der Welt es wegstrichen. Sigriður heißt sie, und etwas in Bárður bebt, wenn er still ihren Namen spricht. Der Junge folgt dem Blick seines Freundes und seufzt ebenfalls. Irgend etwas möchte er in diesem Leben erreichen; eine fremde Sprache lernen, die Welt sehen, tausend Bücher lesen, auf den Kern der Dinge kommen, was immer das sein mag. Er will herausfinden, ob es überhaupt einen Kern gibt. Aber manchmal ist es schwer, nachzudenken oder zu lesen, wenn man nach kräftezehrendem Rudern fix und fertig ist oder durchnässt und kalt nach zwölf Stunden Heumachen draußen auf den Wiesen, dann können die Gedanken so schwer sein, dass er sie kaum aufzunehmen vermag, und dann ist jeglicher Kern sehr weit weg.

Der Westwind bläst, und über ihren Köpfen wird es langsam dunkel.

Verflixt!, ruft der Junge, denn er steht längst allein mit seinen Gedanken da, Bárður hat sich schon an den Abstieg gemacht, der Wind weht, das Meer überschlägt sich, und Bárður denkt an dunkle Haare, an ein warmes Lachen, große Augen, blauer als der Himmel in einer klaren, hellen Juninacht. Sie haben das Ufer erreicht, stolpern über das grobe Geröll vorwärts, der Abend legt sich noch dichter und dunkler um sie, sie gehen weiter, beeilen sich die letzten Minuten noch mehr und erreichen um Haaresbreite vor der Dunkelheit die Hütte.

Es sind zwei noch recht neue Buden mit ausgebautem Dach gleich oberhalb der Landungsstelle, zwei Sechsruderer liegen kieloben und vertäut unten am Ufer. Ein großer, zerklüfteter Fels springt nahe bei den Hütten ins Wasser vor, erleichtert das Landen und verdeckt die größeren Fischerhütten, die etwa eine halbe Stunde Fußweg entfernt liegen, dreißig bis vierzig an der Zahl, gut die Hälfte etwa ebenso neu wie ihre eigene, mit einem Schlafboden ausgestattet, aber auch etliche ältere, einstöckige, in denen die Besatzungen in ein und demselben Raum essen, schlafen und die Leinen beködern. Dreißig bis vierzig Hütten, vielleicht sogar mehr, so genau wissen wir es nicht mehr, man vergisst so vieles, es wird weggespült, und allmählich haben wir begriffen, dass wir dem Gefühl trauen sollen, nicht dem Gedächtnis.

Verdammt, nichts als Anzeigen, brummt Bárður. Sie befinden sich in der Hütte auf dem Schlafboden und sitzen auf ihrem Bett. Es gibt vier Betten für die Männer und eins für die Wirtschafterin, die Frau, die sich ums Essen, um den Kanonenofen und die Sauberkeit kümmert. Bárður und der Junge schlafen Kopf an Fuß. Ich schlafe neben deinen Zehen, sagt der Junge manchmal. Er braucht nur den Kopf zu drehen und schon sieht er die Wollsocken seines Freundes. Bárður hat große Füße, aber jetzt hat er die Beine untergeschlagen und murmelt: Bloß Annoncen. Damit meint er das Blatt, das wöchentlich im Ort erscheint, vier Seiten, von denen die letzte in der Regel Anzeigen vorbehalten ist. Bárður legt die Zeitung weg, und sie packen alles aus, was das Leben lebenswert macht, wenn wir in ihrem Fall rote Lippen, Träume und weiches Haar einmal ausnehmen. Rote Lippen und Träume kann man nicht in einen Sack stopfen und in eine Fischerhütte am Meer mitnehmen. Du kannst sie nicht einmal kaufen, obwohl es im Ort fünf Geschäfte und im Hochsommer ein geradezu schwindelerregendes Angebot gibt. Vielleicht kann man das Allerwichtigste niemals kaufen, nein, natürlich nicht. Schade, oder richtiger: Gott sei Dank! Sie haben den Sack geleert, und sein Inhalt liegt auf dem Bett verstreut. Drei Zeitungen, zwei von ihnen kommen aus Reykjavík, Kaffee, Kandiszucker, Roggenbrot, süßes Brot aus der Deutschen Bäckerei, zwei Bücher aus der Bibliothek des blinden Kapitäns: Niels Juul, Danmarks største Søhelt und Das verlorene Paradies von Milton in der Übersetzung von Jón Ólafsson und dazu noch zwei weitere Bücher, die sie gemeinsam in der Apotheke von Sigurður dem Arzt erstanden haben, der Reisebericht Eiríkurs von Brúnir und ein Englischlehrbuch von Jón Olafsson. Sigurður betreibt Apotheke und Buchhandlung unter einem Dach, seine Bücher duften so nach Medizin, dass wir schon alle Leiden und Schmerzen los werden, wenn wir nur an ihnen schnuppern. Jetzt behaupte noch mal, es sei nicht gesund, Bücher zu lesen!

Was wollt ihr denn damit?, fragt Andrea, die Haushälterin, nimmt das Schulbuch und fängt an, darin zu blättern.

Damit wir ›ich liebe dich‹ und ›ich sehne mich nach dir‹ auf Englisch sagen können, antwortet Bárður.

Das ist gescheit, sagt sie und lässt sich mit dem Buch nieder.

Der Junge hat drei Flaschen chinesisches Elixier mitgebracht, eine für sich, eine für Andrea und die dritte für Árni, der aber ebensowenig wie Einar und Gvendur schon wieder zurück ist. Sie wollten ein bisschen um die Häuser ziehen, wie man so sagt. Pétur der Vormann hatte sich dagegen den ganzen Tag im Haus aufgehalten, sein Lederzeug gereinigt und frisch mit Rochenleber eingerieben, seine Seeschuhe ausgebessert, und einmal war er kurz mit Andrea im Verschlag verschwunden. Sie hatten ein Segel über den ständig wachsenden Stapel Salzfisch gebreitet, der inzwischen so hoch ist, dass Pétur nicht einmal in die Knie zu gehen brauchte. Sie sind seit zwanzig Jahren verheiratet, und jetzt hängen seine Seekleider unten zwischen den Angelgerätschaften, ein strenger Geruch geht von ihnen aus, aber wenn sie heute Nacht ausfahren, werden sie weich und geschmeidig sein. Ein reinlicher Mann, der Pétur, ebenso wie sein Bruder Guðmundur, Vormann auf dem anderen Boot. Nur etwa zehn Meter liegen zwischen den beiden Hütten, doch die beiden reden nicht miteinander, haben seit gut zehn Jahren kein Wort mehr gewechselt, und keiner scheint zu wissen warum.

Andrea legt das Buch weg und setzt Kaffeewasser auf. Am Morgen war ihnen der Kaffee ausgegangen, was ausgesprochen bedenklich war, aber in kurzer Zeit erfüllt jetzt Kaffeeduft den Dachboden, kriecht nach unten und überdeckt den Geruch nach Angelgerät und mehr oder weniger sauberen Seehundfellanoraks. Die Luke zum Boden geht auf, und Pétur erscheint mit seinem schwarzen Schopf, dem schwarzen Bart und seinen ein wenig schräg stehenden Augen, ein Gesicht wie aus gegerbtem Leder, er taucht auf wie der Teufel aus der Hölle und steigt auf ins Himmelreich des Kaffees, mit einem fast fröhlich zu nennenden Gesichtsausdruck – Kaffee bringt eine Menge zuwege. Pétur hat zum ersten Mal gelächelt, als er acht war, hat Bárður einmal behauptet, und zum zweiten Mal, als er Andrea begegnet ist. Und jetzt warten wir auf das dritte Mal, vollendete der Junge. Die Bodenluke hebt sich erneut. Der Böse kommt selten allein, murmelt der Junge. Der Raum scheint zu schrumpfen, als sich Gvendur in ganzer Länge hineinschiebt. Er ist so breit in den Schultern, dass ihn keine Frau anständig umarmen kann. Einar folgt ihm auf den Fersen, nur halb so groß und schmal, aber ungeheuer stark; es ist unbegreiflich, woher dieser magere Körper seine Kräfte nimmt, vielleicht aus seinem wilden Temperament, denn die schwarzen Augen sprühen Funken noch im Schlaf.

Da seid ihr ja, sagt Andrea und gießt ihnen ihre Schalen voll.

Ja, ja, sagt Pétur, und habt den ganzen Tag damit verplempert, euch um Sinn und Verstand zu quatschen.

Dazu brauchen die keinen ganzen Tag, bemerkt der Junge, und die Schalen in Andreas Händen scheppern leise, als sie versucht, ein Kichern zu unterdrücken. Einar ballt die Faust und schüttelt sie in Richtung des Jungen, irgendwas zischt er auch dazu, aber so undeutlich, dass kaum die Hälfte zu verstehen ist. Ihm fehlen ein paar Zähne, und der dunkle Bart wächst so üppig, dass er ihm über den Mund wuchert, sein ungekämmtes schütteres Haar ist schon fast grau. Dann aber trinken sie erst einmal ihren Kaffee. Jeder hockt auf seinem Bett, und draußen dunkelt es. Andrea dreht die Lampe höher. In beiden Giebeln sitzen Fenster, das eine rahmt einen Berg ein, das andere Himmel und Meer, unsere Existenz. Lange ist nichts zu hören als das Rauschen der See und gemütliches Kaffeeschlürfen. Gvendur und Einar hocken zusammen und teilen sich eine Zeitung, Andrea liest im Englischbuch. Sie versucht, ihr Leben um eine neue Sprache zu erweitern, Pétur guckt bloß vor sich hin, der Junge und Bárður haben je ihre eigene Zeitung, es fehlt nur noch Árni. Er ist am Vortag nach Hause gegangen, nachdem sie die Bootslände aufgeräumt hatten. Er stapfte gegen die Schneeböen aus Nord an, lief durch Eis und Schnee, sah kaum die Hand vor Augen und fand doch den Weg, sechs Stunden waren es bis zu seinem Hof.

Er ist noch jung, da lockt die Frau zuhause, hatte Andrea gesagt.

Ja, er läuft seinem blöden Pimmel nach, knurrte Einar und schien auf einmal stinkwütend zu sein.

Ich weiß, dass du dir das kaum vorstellen kannst, sagte sie zu Einar, sah dabei aber ihren Mann an, aber es soll durchaus Männer geben, die aus etwas mehr bestehen als aus Muskeln und der Gier nach Fisch und dem Schoß einer Frau.

Vielleicht wusste Andrea von dem Brief, den Árni bei sich getragen hatte. Der Junge hatte ihn geschrieben, und Árni hatte ihn nicht zum ersten Mal gebeten, ein Schreiben an seine Frau Sesselja für ihn aufzusetzen. Sie liest es, wenn wir beieinander liegen und alle anderen eingeschlafen sind, erzählte Árni einmal. Und sie liest sie wieder und wieder, während ich fort bin.

Ich vermisse dich, hatte der Junge geschrieben, ich vermisse dich, wenn ich aufwache und wenn ich das Ruder ergreife, ich vermisse dich, während ich ködere und während ich den Fisch zerlege, ich vermisse das Lachen der Kinder und ihre Fragen, auf die ich keine Antworten weiß, aber du bestimmt. Ich vermisse deine Lippen, ich vermisse deine Brüste und ich vermisse deinen Schoß… Nein, das schreibst du nicht, hatte Árni gerufen, der dem Jungen über die Schulter guckte.

Darf ich nicht schreiben, dass du ihren Schoß vermisst?

Árni schüttelte den Kopf.

Aber ich versuche doch nur zu schreiben, was du denkst, wie immer, und du vermisst doch ihren Schoß. Das muss doch so sein.

Das geht dich gar nichts an, und außerdem würde ich niemals dieses Wort gebrauchen. Schoß!

Welches Wort benutzt du dafür?

Welches Wort ich benutze? Ich sage… He, verdammt, das geht dich doch gar nichts an! Und der Junge musste das Wort Schoß durchstreichen und schrieb stattdessen: deinen Duft. Aber vielleicht, dachte er, versucht Sesselja herauszufinden, welches Wort da durchgestrichen wurde. Sie weiß, dass ich den Brief für Árni schreibe, sie rätselt an dem Wort herum, und wenn sie es endlich entziffert hat, und sie schafft es, dann denkt sie an mich.

Der Junge hockt auf dem Bett und guckt in die Zeitung und versucht dabei, folgendes Bild von sich zu schieben: Sesselja, wie sie dieses warme, weiche, feuchte und verbotene Wort liest. Sie schaut genau hin und buchstabiert das Wort, wispert es vor sich hin, ein leichter Strom durchfährt sie, und sie denkt an mich. Er schluckt. Er versucht sich auf die Zeitung zu konzentrieren, liest die Äußerungen über die Althingsabgeordneten, liest von Gísli, dem Schulrektor hier am Ort, der sich wegen Trunkenheit drei Tage nicht in die Schule getraut haben soll; es wird einem aber auch vieles abverlangt, zu unterrichten, obwohl man betrunken ist. Émile Zola hat einen Roman veröffentlicht, 100000 Exemplare sind davon in den ersten drei Wochen verkauft worden. Der Junge blickt kurz auf und versucht sich 100000 Menschen vorzustellen, die alle das gleiche Buch lesen, aber eine solche Menschenmenge kann man sich kaum vorstellen, schon gar nicht, wenn man so nah am Polarkreis lebt. Nachdenklich blickt er vor sich hin, guckt aber rasch wieder in die Zeitung, als er sich dabei ertappt, dass er schon wieder an Sesselja denkt und wie sie jenes Wort liest und dabei an ihn denkt. Er guckt in die Zeitung und liest: Drei Menschen im Faxaflói ertrunken. Sie waren in einem Sechsruderer von Akranes nach Reykjavík unterwegs.

Der Faxaflói ist breit.

Wie breit?

So breit, dass das Leben nicht hinüber kommt.

Dann wird es Abend.

Sie essen gekochten Fisch mit Leber.

Einar und Gvendur berichten Neuigkeiten aus den Seebuden, jenen dreißig bis vierzig Hütten, die sich auf der Schotterterrasse über dem breiten Fjord zusammendrängen. Einar ist derjenige, der erzählt, Gvendur grunzt ab und zu oder lacht, wenn er es für angebracht hält. Vierzig Hütten, vier- bis fünfhundert Fischer, das ist eine große Menschenansammlung. Wir haben gerungen, sagt Einar, wir haben Fingerhakeln gemacht, sagt Einar, Teufel auch, sagt Einar, der und der ist krank, verfluchte Fuchsbandwürmer, er wird den Winter kaum überleben, der und der ist völlig durch den Wind, jener will im Frühling nach Amerika. Einars Bart ist fast ebenso schwarz wie der von Pétur und reicht ihm bis auf die Brust, er kann sich einen Schal sparen, und er redet und redet, Andrea und Pétur hören zu. Bárður und der Junge liegen Fuß gegen Fuß im Bett, sie lesen und haben die Ohren auf Durchzug gestellt, schauen höchstens kurz auf, als ein Schiff in den Fjord einläuft und Kurs auf den Ort nimmt, natürlich ist es einer von diesen norwegischen Walfängern mit Dampfmaschine, er schnauft und stampft, als würde er sich über sein Los beschweren.

Die verdammten Kaufleute haben den Salzpreis erhöht, sagt Einar, der sich plötzlich der wichtigsten Neuigkeit entsinnt und sofort seine Geschichte von Jónas unterbricht, der 92 Strophen auf eine einzige Wirtschafterin gedichtet hat, einige ganz schön schlüpfrig, aber so durchtrieben gereimt, dass er sie eigentlich zweimal aufsagen müsste, meint Einar, und Pétur lacht, Andrea nicht. Diese Kerle scheinen sich doch überwiegend zu den groben Dingen im Leben hingezogen zu fühlen, zu dem, was sich rasch und vollständig enthüllt. Frauen aber suchen eher das, was Zeit braucht und sich nur langsam öffnet.

Wie, den Salzpreis erhöht?!, ruft Pétur überrascht aus.

Jawohl, diese Halsabschneider, schreit Einar zurück und wird ganz rot vor Wut.

Da wird es ja bald günstiger, ihnen den Fisch gleich nass aus dem Meer zu verkaufen, sagt Pétur nachdenklich.

Ja, sagt Andrea, und genau das wollen sie und erhöhen deswegen den Preis für das Salz.

Pétur guckt vor sich hin und merkt, wie sich ohne erkenntliche Ursache eine unbestimmte Traurigkeit in seinem Kopf breitmacht. Wenn sie den Fisch nicht mehr selbst einsalzen würden, dann wäre es auch vorbei mit dem Salzfischstapel unten im Verschlag, und wohin sollen Andrea und ich uns dann zurückziehen, denkt er, warum muss sich immer alles ändern? Das ist nicht gerecht. Andrea ist aufgestanden und fängt an, das Geschirr wegzuräumen, der Junge hebt schnell den Blick von Eiriks Reisebericht, und ihre Augen begegnen sich, wie es schon mal vorkommt. Bárður ist ganz in Miltons Verlorenes Paradies versunken, das Jón Þórláksson lange vor unseren Tagen übersetzt hat. Der Ofen heizt den Raum, es ist angenehm hier oben, die Nacht rückt dichter an die Fenster, der Wind streicht über den First, Gvendur und Einar kauen Tabak, wiegen die Oberkörper vor und zurück, seufzen abwechselnd: ach, ach und ja, ja, die Petroleumlampe gibt ein gutes Licht und lässt den Abend draußen noch dunkler erscheinen, als er ist, denn je mehr Licht, desto mehr Dunkelheit, so ist die Welt. Pétur steht auf, räuspert sich und spuckt, rotzt sich die Traurigkeit aus dem Leib und sagt: Wir ködern, wenn Árni kommt. Dann geht er nach unten, um ein paar Ösen und Befestigungsringe zu schnitzen oder einen Tragsattel zu bauen; er hält es nicht aus, ohne Beschäftigung zu sein. Es macht ihn ganz fertig, unbenutztes Werkzeug und erwachsene Männer, die überflüssige Bücher lesen, irgendwo liegen zu sehen. Welche Verschwendung an Zeit und Beleuchtung, sagt er, und nur sein Kopf ragt über die Bodendielen. Der Junge schaut aus seinem Eirikur auf den schwarzen Kopf, der aus der Luke ragt, wie ein Sendbote aus der Hölle.

Einar nickt, fasst Bárður und den Jungen scharf ins Auge, erhebt sich, spuckt aus und folgt seinem Vormann, der zu ihm, aber auch laut genug, dass es oben zu hören ist, sagt: Es wird alles immer nur schlechter, womit er auf gewisse Weise recht hat, denn wir werden doch alle nur geboren, um am Ende zu sterben. Jetzt aber warten sie erst einmal auf Árni, er muss doch bald kommen, auf Árni kann man sich verlassen.

Ich muss mich beeilen, sagt Árni zu Sesselja.

Lass dich nicht vom Meer verschlucken, bittet sie. Er lacht, klopft sich auf die Stiefel und sagt: Was bildest du dir ein, Weib? Ich ertrinke doch nicht, so lange ich amerikanische Stiefel anhabe!

Es gibt wirklich die unglaublichsten Dinge.

Neuerdings spaziert Árni wie von Zauberhand trockenen Fußes durch nasse Wiesen und Gebüsch, über Moore und durch Bäche, ohne dass die Strümpfe nass werden. Vor knapp einem Jahr hat er sich diese amerikanischen Stiefel zugelegt, dafür lief er eigens in den nächsten Fjord hinüber, ließ sich dort zu einem Schiff hinausrudern und kaufte das Paar, zusätzlich eine Tafel Schokolade für Sesselja und die Kinder. Als das jüngste seinen Anteil verputzt hatte, fing es an zu weinen und war gar nicht mehr zu trösten. Was durch und durch süß ist, macht uns am Ende traurig. Die amerikanischen Heilbuttfischer sind hier im März, April, nachdem sie den Fisch vor Grönland gefangen haben, und verarbeiten ihn hier. Dazu kaufen sie von uns Salz und Logis, bezahlen dafür mit Bargeld und verkaufen uns im Gegenzug Messer, Gewehre oder Zwieback, aber nichts davon kommt auch nur im entferntesten an Gummistiefel heran. Diese amerikanischen Stiefel sind teurer als ein Schifferklavier, sie kosten fast den Jahreslohn einer Magd, so viel, dass Árni sie sich monatelang von Schnaps und Tabak absparen musste. Aber das sind sie mir wert, sagt er und watet durch Moore und Bäche und behält dabei immer trockene Füße. Er stapft durch Nässe und Schnee und bekommt nicht einmal feuchte Socken, Gummistiefel sind somit wahrscheinlich das Beste, was die amerikanische Weltmacht der Menschheit je geschenkt hat, sie übertreffen alles andere, und jetzt begreifst du, weshalb es unverzeihlich wäre, in ihnen zu ertrinken. Das wäre eine unverzeihliche Nachlässigkeit, meint Árni und küsst Sesselja, küsst die Kinder, und sie küssen ihn, es ist tausendmal schöner zu küssen und geküsst zu werden, als weit draußen auf hoher See dem Fisch in einem offenen Ruderboot nachzustellen. Seine Frau sieht Árni nach. Bitte, lass ihn nicht ertrinken, flüstert sie, weil sie nicht will, dass die Kinder es hören, sie möchte ihnen keine Angst machen, und wir brauchen die Stimme auch gar nicht zu heben, wenn wir um das Allerwichtigste bitten. Sie geht ins Haus, liest den Brief noch einmal und traut sich nun, das Wort genauer zu betrachten, das da durchgestrichen wurde; bloß eins, das dem Jungen nicht gefallen hat, hat Árni behauptet. Sie rätselt lange daran herum, und dann gelingt es ihr, es zu entziffern.

Da bist du ja endlich, sagt Pétur, denn Árni ist eingetroffen, mit trockenen Strümpfen. Jetzt können sie endlich beködern. Wahrscheinlich rudern sie heute Nacht aus.

II

Es ist ein Unterschied, ob man am offenen Meer schläft oder hier im Ort, der zwischen hohen Bergen tief hinten im Fjord liegt, eigentlich am Ende der Welt, wo die See manchmal so still ist, dass wir hinunter an den Strand gehen, um sie zu streicheln; doch draußen bei den Fischerhütten ist sie niemals ruhig, nichts scheint da die Wucht der Wogen besänftigen zu können, nicht einmal stille Nächte und ein sternenbesäter Himmel. Die See strömt in die Träume jener, die dort draußen am offenen Meer nächtigen, ihr Unterbewusstsein füllt sich mit Fischen und ertrunkenen Kameraden, die traurig winken, mit Flossen anstelle von Händen.

Pétur wacht immer als Erster auf. Er ist schließlich auch der Vormann und erwacht, wenn es noch dunkle Nacht ist, kaum später als zwei, aber er guckt nie auf die Uhr, außerdem liegt sie irgendwo unten zwischen dem ganzen Krempel. Pétur steht auf, schaut hinaus zum Himmel, und die Dichte der Dunkelheit verrät ihm die Uhrzeit. Er tastet nach seinen Sachen, nachts brennt der Ofen nicht, und die Märzkälte ist durch die dünnen Wände gesickert. Andrea atmet tief neben ihm, sie schläft fest, hält sich am Grund ihrer Träume auf. Einar schnarcht und ballt im Schlaf die Fäuste, Árni liegt Kopf an Fuß neben ihm, Bárður und der Junge mucksen sich nicht, der Riese von Gvendur hat das unverschämte Glück, ein Bett für sich zu haben, und das ist ihm noch zu klein. Du bist zwei Nummern zu groß für die Welt, hat Bárður einmal zu ihm gesagt, und das traf Gvendur so, dass er ein bisschen beiseite trat. Pétur streift den Pullover über, steigt in seine Hose und schleicht sich hinaus in die Nacht. Eine ganz leichte Brise aus Ost weht, ein paar Sterne sind zu sehen, sie blinken ihre uralte Botschaft aus viele Jahrtausende altem Licht. Pétur blinzelt mit den Augen und wartet, dass ihn der Schlaf ganz verlässt, bis die Träume verdunstet sind und die Sinne ihre ganze Schärfe erlangen. Er steht vorgebeugt da, krumm, wie ein rätselhaftes Tier, zieht schnuppernd die Luft ein, mustert den dunklen Himmel, lauscht, erfasst die Botschaft des Windes, brummt, geht wieder hinein, hebt mit dem schwarzen Schädel die Bodenluke an und sagt: Wir rudern. Er sagt es nicht laut, aber es reicht, seine Stimme dringt in die tiefsten Träume, zerteilt den Schlaf, und alle wachen auf.

Andrea zieht sich unter der Bettdecke an, steht auf und heizt den Ofen an, macht Licht, schwaches Licht, und lange spricht niemand ein Wort, sie kleiden sich nur an und gähnen, Gvendur schwankt noch halb schlafend auf der Bettkante, er irrt noch irgendwo im Grenzland zwischen Schlaf und Wachen umher und weiß nicht, wo er sich eigentlich befindet. Sie kratzen sich den Bart, nicht der Junge, der hat keinen, er gehört zu den wenigen, die Zeit damit vergeuden, ihn sich regelmäßig aus dem Gesicht zu schaben, was bei ihm nicht viel Aufwand bedeutet, denn er sprießt nur dünn und flaumig. Bei dir hapert’s noch an der Männlichkeit, bemerkte Pétur einmal, und Einar hatte gelacht. Bárður hat einen dichten, dunklen Bart, den er regelmäßig stutzt, er sieht verdammt gut aus, Andrea betrachtet ihn zuweilen, eigentlich nur, um ihn anzuschauen, wie wir uns ein schönes Bild ansehen oder das Licht auf dem Meer.

Der Kaffee brodelt, sie öffnen ihre Kästen, schmieren Butter und Wurst dick mit dem Daumen auf ihr Roggenbrot, der Kaffee ist brühheiß und schwarz wie die finsterste Nacht, aber sie werfen ein paar Stück Kandis hinein. Wenn wir doch nur ein Stück Zucker in die Nacht rühren könnten, um sie etwas süßer zu machen. Pétur bricht das Schweigen oder eher das Schlürfen, Schmatzen und das vereinzelte leise Furzen und verkündet: Schwacher Ostwind, recht warm, wird aber irgendwann heute auf Nord drehen, aber wohl erst später. Wir rudern also raus bis aufs Tief.

Ende der Leseprobe