Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

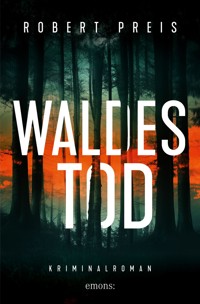

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Armin Trost

- Sprache: Deutsch

Ein Krimi zwischen Mythen, Sagen und Legenden. Und mit einem sehr realen Mörder. Armin Trost will gerade seinen Job als Chefermittler bei der Grazer Polizei an den Nagel hängen, als in der Nähe seines Hauses eine Leiche entdeckt wird und seine Familie Drohbriefe erhält. Hängt beides zusammen? Für Trost gibt es nur einen Weg, sich Klarheit zu verschaffen – er muss den Mörder finden. Die Spuren führen ihn in eine fremde Welt: Inmitten von Rollenspielern, Sagengestalten und Geheimbündlern kämpft er sich durch ein Chaos unheimlicher Ereignisse, während ihm der Täter immer näher kommt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Robert Preis wurde 1972 in Graz geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Publizistik- und Ethnologiestudium in Wien lebt er heute mit seiner Familie wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Er ist Redakteur einer Tageszeitung und Autor zahlreicher Sachbücher und Romane.

www.robertpreis.com

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2021 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv und Karte: Niki Schreinlechner, www.nikischreinlechner.at

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Jana Budde

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-765-1

Überarbeitete Neuausgabe

Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel

»Trost und Spiele« im Verlag federfrei.

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Just let the sun

Shine on your face

Only the darkness blinds your way …

Skin, »Just Let the Sun«

Eine Leiche im Nebel

Angeblich erhöht es die Gewinnchancen, wenn man im Morgengrauen bei der Millionenshow-Hotline anruft.

aus Charlottes Tagebuch

Starre, ausgetrocknete Augen. Obwohl bereits jedes Leben von ihnen gewichen ist, scheinen sie noch in den Wald hinauszublicken. Eine Fliege lässt sich auf einer der Pupillen nieder und reibt sich die Vorderbeine.

Erst als sich ein Schatten über Auge und Fliege legt, sucht das Insekt das Weite. Eine Hand wedelt ihm unwirsch durch die Luft hinterher. Die Hand gehört einem in einen weißen Schutzanzug gehüllten Mann, der nun hinter dem Kopf der Leiche auftaucht. Der Spurensicherer geht um das leblose Gesicht herum. Er hat eine Pinzette und einen Plastiksack in DIN-A4-Größe bei sich.

Er ist nicht allein.

Zwei weitere Personen sind ebenfalls ganz in Weiß gekleidet. Eine untersucht den umgestürzten Baumstamm, auf dem die Leiche liegt, die andere den Boden rundherum. Sie arbeiten nahezu lautlos, nur ihre Schritte schmatzen auf dem feuchten Unterholz.

Der Rest der Gruppe steht flüsternd ein paar Meter entfernt auf dem Forstweg. Auch Beamte in Zivil sind vor Ort. Einige durchsuchen die Umgebung, andere scheinen auf etwas oder jemanden zu warten. Ein Polizist löscht alte Kurznachrichten aus seinem Handyspeicher. Jedes Mal, wenn er eine Nachricht vernichtet, ertönt ein kurzes Signal.

Der Tote liegt im Gestrüpp. Genauer gesagt liegt er bäuchlings auf einer Buche, die das Alter oder der Wind irgendwann umgerissen hat. Die Arme des Leichnams hängen links und rechts vom Stamm herunter, der Kopf ist zur Seite gedreht. Das Kinn ist aufgeklappt und legt die Haut darunter, die Wangen und den Hals in Falten. Sonst sind keine Einzelheiten feststellbar, denn das Gesicht ist derart verunstaltet, dass von seinem Ausdruck, seiner früheren Einzigartigkeit nichts mehr übrig ist.

Die Leiche ist umgeben von einer Art Zelt aus Zweigen und Ästen. Ein lose gebauter Unterschlupf, wie ihn vielleicht Kinder bei einem Wandertag errichtet haben.

Der Tote ist mit einer Jacke bekleidet, die an einen Pelzjäger aus alten Geschichten erinnert. Darunter trägt er ein weites weißes Baumwollhemd, eine Pluderhose in verschiedenen Erdfarben. Klobiges Schuhwerk. Beigefarbene Gamaschen. Gewand wie aus einer anderen Zeit.

Doch all die Farben, die aus der Leiche einmal einen Menschen gemacht haben – all das Bunte, Schrille, Fade oder Graumausige, wie auch immer es gewirkt haben mag –, sie spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie sind verschwunden, wurden durch braunrotes eingetrocknetes Blut verdrängt, das nun die gesamte Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Es ist überall. Auf dem toten Körper. Auf dem Baumstamm. Auf dem Waldboden. An den Gummischuhen der Spurensicherer.

Die Augen der Leiche stieren indes durch das verzweigte Gehölz auf einen Punkt irgendwo in der Tiefe des Waldes und gleichzeitig in eine ganz andere Welt hinein.

Jeder Buchstabe, den jemand in ein Mobiltelefon tippt, wird begleitet von einem kurzen Piepton. Nach ein paar Sekunden begleiten die Worte »Ach nee« einen ungeduldigen Seufzer.

Die Frau, die das sagt, steckt das Telefon weg und schnäuzt sich. »Haben Sie die Nummer seiner Frau?«

Der Angesprochene bläht die Backen auf und schüttelt den Kopf. »Nein, so gut kennen wir einander wirklich nicht. Will ich auch nie.« Unüberhörbar zieht er Rotz durch die Nase auf und schaut auf die Uhr. »Aber warten Sie noch ein paar Minuten. Dann schaltet er sein Telefon ein.«

Die Frau muss niesen.

Der Nebel tastet mit langen Fingern nach ihren Knöcheln.

Wie ein ganz normaler Familientag beginnt

Ich stelle mir gerne vor, wie es wäre, im Lotto zu gewinnen. Was würde ich dann machen? »Gar nichts, mein Leben geht weiter wie bisher« ist natürlich Blödsinn.

aus Charlottes Tagebuch

Als Armin Trost vor die Tür geht, weiß er, was er will. Aus, Schluss und vorbei. Er wird seinen Schreibtisch räumen, sich von seinen Kollegen verabschieden und seinen Job an den Nagel hängen. Noch heute. Er malt es sich aus wie in einem Film. Also mit Hintergrundmusik. Eine rockige Ballade. Irgendetwas Cooles auf jeden Fall. Etwas, das ausdrückt, dass er Herr über die Situation ist. Ein Typ, der die richtige Entscheidung trifft.

Als Armin Trost vor die Tür geht, fallen ihm außerdem zwei Dinge sofort auf. Erstens ist es viel zu kalt und feucht, um im kurzen Pyjama hinauszulaufen und die Zeitung zu holen. Und zweitens graut der Morgen mit sattem Violett. Das ist das Licht, das noch vor dem Morgenrot auftaucht. Es ähnelt einem frischen, noch feuchten Aquarellbild. Die Kinder nennen dieses Phänomen »Wenn die Engel Kekse backen«.

Trost legt die zehn Meter bis zum Gartentor so rasch wie möglich zurück. Doch er hat die am Zaun angebrachte Zeitungsbox noch nicht erreicht, als er abrupt innehält. Er stellt sich vor, wie kalte Eisfinger über sein Rückgrat streichen. Im Zaun steckt ein Messer, dessen Klinge etwa halb so lang ist wie sein Unterarm.

Trost zögert. Er blickt sich um. Es ist windstill. Im nahen Wald vermeint er, knickende Äste zu hören. Sich nähernde und sich entfernende Fahrzeuge, obwohl er keine Autos sehen kann. Sogar Stimmen glaubt er zu hören. Ein Flüstern.

Doch nichts von alldem passiert wirklich. Keine knickenden Äste, Autos und flüsternden Stimmen, vermutet Trost.

Es ist nur der Wind.

Der Wind kann einem hier am Waldrand alle möglichen Dinge vorgaukeln. Vor allem in der Zwischenzeit – so nennt er die Dämmerung gerne –, in der Zeit zwischen Nacht und Tag. Zwischenzeit.

Er nähert sich dem Messer wie einem Tier, von dem man nicht weiß, was es im nächsten Moment tun wird. Er bemerkt den sonderbaren Griff der Waffe. In den Teil, der aus Holz gefertigt ist, sind feine, kunstvolle Formen graviert. Die Parierstange ist wuchtig geformt, und im Eisenknauf erkennt er flüchtig ein Gesicht, eine Fratze. Die Waffe sieht sehr alt aus. Wie ein Relikt aus dem Lager eines Grazer Antiquitätenladens. Oder wie eines der Stücke in der riesigen Waffenkammer des Zeughauses. Auf alle Fälle passt es nicht in diese Zeit und schon gar nicht in seinen Zaun.

Als Trost näher tritt, bemerkt er, dass die Waffe ein Stück Papier an der Latte befestigt. Ein zerfranstes, vergilbtes Blatt, das aussieht wie ein Teil der Schatzkarten, die man aus Piratenfilmen und Kinderbüchern kennt. Unwillkürlich erinnert er sich an ein großformatiges Bilderbuch, das er als kleiner Bub so oft gelesen hat, bis sich die geklebten Seiten lösten. Es handelte vom Oloneser, von Henry Morgan und der berüchtigten Pirateninsel Tortuga. Von merkwürdigen Typen, die Schiffe anzünden, ihre eigenen Leute bestehlen und letzten Endes selbst irgendwann irgendwo von irgendjemandem massakriert werden.

Wieder blickt Trost sich um. Die Geräusche sind verstummt. Die Kälte kehrt zurück. Ihn fröstelt.

Mit plötzlicher Hast versucht er, das Messer aus dem Holz zu ziehen. Er schafft es erst beim zweiten Versuch, als er mit beiden Händen daran zerrt. Dann steht er einen Augenblick atemlos da. Das Messer liegt schwerer in seiner Hand, als er vermutet hat. Das Stück Papier ist zu Boden gefallen. Er hebt es auf. Es handelt sich um steifes, dickes Material, das sich ziemlich teuer anfühlt. Auf dem Papier ist eine Zeichnung dargestellt. Ein Baum. An dem Baum ist eine Tafel angebracht. Die Tafel enthält ein Kreuz. Mehr ist nicht zu erkennen.

Nur ein Baum, eine Tafel, ein Kreuz. Sonst nichts.

Ratlos blickt Trost sich noch einmal um. Dann fällt sein Blick auf den weißen Opel Kombi in der Einfahrt, und er rennt hin. Zum Glück hat er am Vorabend wieder einmal vergessen, den Wagen abzuschließen. Er versteckt Messer und Papier unter der Fußmatte auf der Fahrerseite. Danach hetzt er zurück zum Zaun, schnappt sich die Zeitung und eilt ins Haus.

Als er die Tür öffnet, steht Charlotte vor ihm, und er erschrickt.

»Hast du dich verirrt?«, fragt sie mit großen Augen. Sie scheint überraschend munter zu sein, dafür, dass es gerade einmal sechs Uhr in der Früh ist. Ihre Lippen umspielt ein Schmunzeln, und die Augen blitzen ausgeschlafen. Ob sie ihn durch den Türspion hindurch beobachtet hat?

»Nein«, murmelt er und ärgert sich gleichzeitig, überhaupt eine Antwort gegeben zu haben. Seinen Mangel an Schlagfertigkeit kann er allerdings mühelos der frühen Morgenstunde zuschreiben. Er schiebt sich an seiner Frau vorbei ins Haus.

»Schon wieder schlecht geschlafen?«, forscht Charlotte nach und folgt ihm.

»Es geht.«

Drinnen schlägt er die Zeitung auf und nippt am Kaffee. Sie fragt nicht weiter, ein gutes Zeichen. Es wäre ohnedies zu befürchten gewesen, dass er wieder dieselbe Geschichte erzählt: Ein Geräusch hatte ihn geweckt, er musste aufs Klo, danach konnte er nicht einschlafen, bis vier oder fünf, wieder zurück ins Bett, unruhiges Wälzen bis zum Morgengrauen. Das passierte ihm fast jede Nacht.

In der Mitte irgendeines Artikels, der von einer Zechtour, einem Autounfall und einem Baum handelt, reibt er sich mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel. Er muss es Charlotte auch beibringen. Das mit dem Job, den er heute an den Nagel hängen wird. Und er hätte es vielleicht auch schon gesagt, wenn ihm nicht ein Messer im Zaun dazwischengekommen wäre. Er muss das erst verarbeiten.

Eine Stunde später sitzen sie alle im Wagen. Jonas hat es wieder einmal geschafft, vom Aufstehen bis zum Einsteigen kein einziges Wort zu verlieren, dagegen hat Elsa in derselben Zeit kaum Luft geholt vor lauter Reden.

Jonas ist fünfzehn und befindet sich gerade in jener Phase, in der er niemanden mehr hasst als seine Eltern. Wenn er mit seinen Jeans, die stets nur das halbe Hinterteil verdecken, und in Turnschuhen, deren Schuhbänder kaum jemals zugebunden sind, über die Schwelle des Hauses tritt, legt sich ein Schatten über sein Gesicht, und er verschanzt sich hinter einer dicken Mauer des Schweigens.

Trost findet, sein Sohn sieht manchmal auch aus wie ein Kloster mit Schweigegelübde; das Gesicht blass wie Steinmauern, die Augen finster wie Beichtstühle. Wenn überhaupt irgendetwas dazu imstande ist, dann ist es nur Jonas’ Zorn, der diese Mauern durchbrechen kann. Und Jonas ärgert sich über vieles. Über sein väterliches »Na, was gibt’s Neues, Großer?« oder Charlottes »Wie war’s in der Schule, mein Schatz?« oder Elsas »Mama, Jonas lässt mich nicht in sein Zimmer«.

Irgendwann jedoch arrangierten sich alle mit ihm, denn solange man Jonas in Ruhe lässt, ihn weder anspricht noch anschaut, läuft alles friedlicher ab. Keine ins Schloss krachenden Türen, keine beleidigenden Wortfetzen, kein böser Blick, der seinen Opfern jahrhundertelanges Unglück bringen müsste.

Trost glaubt zu wissen, was sein Sohn hat: Ihm ist fad. Charlotte würde wahrscheinlich eher annehmen, er sei verliebt, und Elsa – davon ist Trost überzeugt – ist der Meinung, dass Jonas »einfach nur blöd« ist.

Elsa ist aber auch der Meinung, von Engeln beschützt zu werden. Sie spricht immerzu von ihnen, träumt von ihnen und will nur Engel-Gutenachtgeschichten hören. Sie ist ein Kind mit kaputten Strumpfhosen, hellen Augen und Tausenden Fragen. Sie kommt im nächsten Jahr in die Schule. Wenn er seine Tochter heute ansieht, dann weiß Trost einfach, dass das nicht stimmen kann. Sie kann ganz einfach nicht schon so alt sein. Unmöglich. Er betrachtet sein Gesicht im Rückspiegel.

Während sich sein Atem in Wölkchen auflöst, spiegeln sich Tränen in seinen Augen. Vielleicht weil er gerade gegähnt hat oder weil ihm die Oktoberkälte zuvor zu abrupt entgegengeschlagen ist.

Sie rollen durchs morgendliche Farbenspiel zwischen Zinnober und Ultramarin der nun wirklich Kekse backenden Engel. Die Talsenke, in der sich Trost und seine Familie niedergelassen haben, ist eine Art Wetterscheide, die die seltsamsten Kapriolen hervorbringen kann. Man sieht die Gewitter von Weitem, die verschleierten Regenflächen, die Hagelfronten und Blitzgewitter. Und man kann sehr genau feststellen, welches gefährlich und welches ungefährlich ist. Je nachdem aus welcher Richtung die Wolkentürme kommen. Fast jeder hier hat einmal erlebt, wie es auf einer Straßenseite regnet, auf der anderen aber nicht. Wie der Himmel sich in Gut und Böse teilt und vereinzelte Windböen wüten wie verirrte Hooligans auf der Suche nach Streit.

Im Oktober ist das alles aber ohnedies eher unbedeutend. Richtige Gewitter gibt es hier nur im Sommer. Oktober, November, das sind eher die grauen Monate. Regen, pausenloser Regen. Und dazwischen herrlicher Sonnenschein bei eisig kaltem Wind.

Von der CD dröhnt die Nummer, die sie Elsa zuliebe jeden Morgen spielen: »… Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt, und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, widdewidde, wie sie mir gefällt …«

Als sich die morgendliche Aufregung endlich gelegt hat, sie alle aus dem Fenster des Wagens starren und die Scheiben nicht mehr anlaufen, ist nur mehr das Brummen des Kombis zu hören. Natürlich auch das Lied, aber Trost blendet es einfach aus. Sekundenlang sagt niemand etwas. Trost erscheint es wie eine Ewigkeit. Es ist ungewöhnlich. Fast so, als sei etwas passiert. Charlotte denkt offenbar das Gleiche. Sie werfen einander einen Blick zu, der von Erleichterung zeugt. Die Stille hinter der Musik ist fast beunruhigend.

Beim Fahren tastet Trost mit dem linken Fuß nach dem Messer. Keiner hat es bemerkt. Er spürt seinen Herzschlag in der Schläfe. Wer in Gottes Namen steckt mir ein Messer in den Zaun? Was bedeutet die Zeichnung?

Zuerst steigt Jonas am Parkplatz vor dem Bahnhof aus. Schmutzige Mittelklassewägen auf einer Asphaltwüste, die stellenweise Grünflächen frei lässt, umgeben von Lärmschutzwänden und fünfstöckigen grauen Mietshäusern. Die Leute aus den umliegenden Orten fahren hierher, stellen ihre Autos ab und tingeln mit dem Zug weiter in die Stadt.

Jonas murmelt ein »Tschau« und ist fast schon aus dem Wagen, als Trost ihm nachruft: »Schönen Tag noch!« Doch die Wagentür ist schon nach »Schönen« zugefallen. Mit der Verabschiedung rollen auch die Liedfetzen tralla hopsasa über den Parkplatz.

Jonas wirft sich den Rucksack über die Schulter, ohne sich noch einmal umzudrehen. Trost hat das Gefühl, dass Jonas’ Arme zu lang sind und der Kopf zu groß. Als wachse sich alles erst aus. Dabei muss er zugeben, dass der Bub ziemlich gut aussieht. Das lange Haar streicht er sich stets lässig hinter die Ohren; dazu die breiten Schultern wie die eines Schwimmers und der federnde Gang eines jungen Mannes, der offensichtlich gut in Form ist.

Sein Blick gleitet an Jonas vorbei zu einer Gruppe Burschen, die auf Motorrollern sitzen und blauen Zigarettenrauch in die kalte Morgenluft blasen. Ihre Blicke treffen sich. Einer von ihnen, ein schlaksiger Dunkelhaariger, der über der Oberlippe lächerlichen Bartflaum wuchern lässt, sammelt Speichel im Mund und lässt ihn auf den Boden klatschen. Die Geste ist so demonstrativ, als hätte er Trost direkt vor die Fußspitzen gespuckt. Die Burschen haben ihr Gespräch unterbrochen, starren ihn mit gespannten Lippen einen Augenblick zu lang an und stecken dann ihre Köpfe wieder zusammen. Jetzt gibt sich ein anderer lässig und sorgt für einen gelben Speichelpatzen auf dem Boden. Jemand lacht viel zu laut, eine Wolke aus Zigarettenqualm steht eine Sekunde zwischen ihnen, hüllt ihre Gesichter ein und vermischt sich schließlich mit den Atemnebeln. Trost meint zu erkennen, wie einer den Kopf schüttelt und verächtlich in seine Richtung grinst.

Als er den Wagen weiterrollen lässt, schaut Charlotte ihn von der Seite an. Er spürt den Blick.

Vor dem Kindergarten fragt Charlotte: »Willst du nicht mit reinkommen? Elsa freut sich sicher.«

Trost will schon, doch er weiß nicht, wie er dann das Messer unbemerkt in die Manteltasche stecken soll. Er seufzt und macht ein Gesicht, als bringe das seinen ganzen Tag durcheinander. Charlotte zieht sich am Türrahmen festhaltend mit vor Anstrengung rotem Gesicht aus dem Wagen und eilt mit Elsa an der Hand hinein. Sie hat erst die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich, doch an ihrem Bauch hat sie bereits schwer zu tragen. Auf lange Diskussionen mit ihrem Mann hat sie wohl keine Lust.

Als die beiden außer Sichtweite sind, dreht Trost Pippi Langstrumpf ab, tastet nach dem Messer und steckt es ein. Erleichtert stellt er fest, dass die Innentasche seines Mantels gerade tief genug dafür ist. Das Blatt faltet er und steckt es dazu. In diesem Moment fällt ihm ein, dass er nicht an die Fingerabdrücke gedacht hat. Er schlägt mit der flachen Hand aufs Lenkrad. »Geh, Scheiße.«

Als Charlotte ein paar Minuten später aus dem Kindergarten kommt, nimmt Trost sein Telefon, schaltet es ein und steckt es in die Tasche zurück. Er startet den Wagen, noch bevor sie einsteigt. Das Messer drückt gegen seine Brust. Die Kälte, die von ihm ausgeht, lässt ihn schaudern.

Charlotte hat noch ein paar Einkäufe zu erledigen, also wird er vor dem Büro aussteigen, und sie wird allein weiterfahren. Am Abend wird er den Zug nehmen. Wieder wird ein Tag vergangen sein. Doch so lange will er nicht warten. Er muss es jetzt loswerden. Er hat es sich seit einer Ewigkeit durch den Kopf gehen lassen. In letzter Zeit ist es immer schlimmer geworden. Er muss sein Leben ändern.

Du kannst es nennen, wie du willst, Lebensmittenkrise oder vom Rackern ausgebrannt. Wenn dich die depressiven Wellen packen, musst du etwas ändern, sonst gehst du daran zugrunde. So hat er sich die Argumente zurechtgelegt. Seit Wochen verhält es sich so, dass es ihn geradezu traurig macht, am Schreibtisch zu sitzen und seine Arbeit zu machen. Ja, traurig. Er hat schon unzählige Berichte in den Zeitungen gelesen, und genauso wie die ebenso unzähligen Tests, die er dort ausgefüllt hat, es beschrieben, fühlt er sich jetzt. Aus. Schluss. Vorbei.

Er holt Luft. »Charlotte?«

Sie sind noch keinen Kilometer weit gekommen, die Ortstafel ist gerade eben aus dem Rückspiegel verschwunden.

»Hm?«

»Ich –«

In diesem Moment läutet das Telefon.

Er schnalzt genervt mit der Zunge und greift mit einer Hand in seine rechte Manteltasche. Als er es dort nicht findet, wechselt er die Hand am Lenkrad und tastet in seiner linken Tasche danach. Das Ding läutet immer noch. Er hat den Standardton eingestellt. Der, der einem anfangs am neutralsten erscheint. Wenn jemand aber hartnäckig ist, wirkt auch dieses Läuten irgendwann so penetrant wie ein Nachbarskind, das den Finger immer und immer wieder auf die Haustürklingel drückt, bis Trost dann schließlich doch vom Mittagsschlaf aufsteht, um dem Kleinen zwischen den mahlenden Zähnen hindurch mitzuteilen, dass Elsa bei der Großmutter sei.

Trost presst ein »Maah …« heraus und tastet weiter. Charlotte hat mittlerweile die Heizung wärmer gestellt. Es ist immer noch nicht richtig warm im Wagen. Trost fühlt das Messer in seiner Jacke. Das Papier. In derselben Innentasche steckt auch das Telefon. Als er es endlich herausgezogen hat, verstummt der Klingelton.

»Bitte …!« Er blickt aufs Display.

Charlotte fragt: »Wer war’s?«

»Ach, die Lemberg.«

»Ist das die Neue?«

»Ja, die Neue.«

Danach sagt er eine Weile nichts. Er starrt nur geradeaus auf die roten Rücklichter des Wagens, der vor ihm fährt. Ein großer schwarzer Van, der sich exakt an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält.

»Was ist? Willst du nicht zurückrufen?«

»Wozu? Ich bin in zehn Minuten im Büro. Was soll so wichtig sein?«

Er schaut Charlotte an und zuckt wieder mit den Schultern. Sie erwidert seine Geste, blickt geradeaus und murmelt, er müsse es ja selbst wissen.

Er weiß, was sie damit sagen will, atmet hörbar aus und ruft Sekunden später zurück.

Trost bellt: »Was gibt’s?«

»Na endlich«, antwortet Lemberg mit belegter Stimme durchs Telefon. Ein ohrenbetäubendes Niesen ertönt.

»Was es gibt«, drängt Trost ungeduldig.

»Entschuldigung, Chef. Wir haben eine Leiche«, sagt sie, während der Wagen über den Autobahnzubringer ins Stadtgebiet rollt.

Auf dieser Seite begrüßt die Stadt ihre Gäste gern auf dreierlei Arten: mit einer mobilen Radarfalle, der Auffahrt zu einem Shoppingzentrum und einer Ampel, die automatisch auf Rot zu schalten scheint, sobald man sich ihr nähert. An der Bushaltestelle dahinter warten graue Gestalten. Zeitungspapier wird über den Verkehrsinseln aufgewirbelt. Der Wind hat den Tag schnell hell gemacht, lässt ihn jetzt aber mit einem schmutzigen Grauton zurück wie ein Spielzeug, dessen er überdrüssig geworden ist. Alles deutet auf einen frühen Winter hin: die kargen Äste, die Mützen, die von der Kälte erstarrten Gesichter.

Lemberg hat Trost noch ein paar Details durchgegeben und ihm angeboten, dass man ihn mitnehmen könne, falls er schon mit dem Bus zur Arbeit unterwegs sei.

Mit den Worten »Vor dem Einkaufszentrum, ja, in zehn Minuten« beendet Trost das Gespräch. Er sieht Charlotte kurz an, und sie schürzt die Lippen.

»Ich nehme an, du gehst nicht shoppen?«

Er lacht müde auf. »Nein.«

»Mord und Totschlag?«

Er reibt sich die Nasenwurzel mit Daumen und Zeigefinger, während er sich in die rechte Abbiegespur einreiht.

Charlotte wiederholt: »Mord und Totschlag also, na bravo.«

Das denkt er sich auch. Heute kann er den Job jedenfalls nicht an den Nagel hängen.

»Ja«, sagt er, »na bravo.«

Ein Tatort ganz in der Nähe

So wie Armin mir von seinem Alltag berichtet, kann ich mir kaum einen faderen Beruf vorstellen, als Kriminalbeamter bei der Polizei zu sein.

aus Charlottes Tagebuch

Mit Fortdauer des Tages nimmt die Kälte zwar ab. Dringt sie aber zu früh am Tag unter die Haut, erwärmt man sich kaum noch. Trost weiß das, steckt die Hände noch tiefer in die Manteltaschen und wartet ab. Irgendetwas sagt ihm, dass es ihm nur zu seinem Vorteil gereicht, wenn er die Dinge diesmal langsam angeht. Der Tag hat bislang kaum Gutes bewirkt, es kann also nicht schaden, sich die Dinge zunächst mit etwas Abstand anzusehen. Er hat keine Lust auf weitere Überraschungen.

Eine lästige Fliege hält einen Polizisten, den Trost nicht kennt, so sehr auf Trab, dass dieser kurzzeitig abgelenkt ist. Als sie weiterfliegt, lehnt der Mann sich an einen Baum. Er schwitzt trotz der Kälte, was kein gutes Zeichen ist. »Der Armenier wird sich sicher den Kopf darüber zerbrechen, ob das ein Säbel oder ein Schwert ist«, sagt er. Er hat sich die Dienstkappe abgenommen. Sein Haar klebt auf der Stirn. Der Hemdkragen ist ihm zu eng, und die Gürtelschnalle ist nicht zu sehen, weil sein Bauch sich darüber stülpt wie das Polster, das man sich beim Fasching unter den Pullover steckt, um einen dicken, lustigen Mann zu mimen. Er mieft säuerlich nach Bier, Knoblauch, Zigaretten und Schweiß zugleich. Es ist Montag, und er riecht nach Wochenende.

Als der Polizist keine Antwort bekommt, dreht er sich um. »Na, was glaubt ihr? Sagt der Armenier Säbel oder Schw…?« Er bricht den Satz ab und wird sofort rot bis unter den Haaransatz. »Herr Armenier«, entfährt es ihm, »ich meine, Herr Trost … Verzeihen Sie, ich habe Sie nicht gehört.« Er wischt sich hastig eine auf der Stirn klebende Locke zurück und setzt sich die Kappe wieder auf.

Trost schaut den Mann gar nicht an. Er weiß, wie die Leute ihn hinter seinem Rücken zu nennen pflegen. Zu verdanken hat er das seinen Eltern, die ihn auf den Namen Arminius getauft haben. Arminius, ein Germanenfürst, der römische Legionen besiegte und vielleicht sogar dieser berühmte Nibelungen-Siegfried war … Er hat nie verstanden, warum um Himmels willen sie ihm ausgerechnet den Namen eines Sagentypen gegeben haben. Seit er denken kann, nennt er sich ohnehin nur noch Armin. Aber hinter seinem Rücken ist er ein anderer. Der Armenier. Da schwingt Ironie mit, aber auch ein bisschen Ehrfurcht. Das bildet er sich jedenfalls immer ganz gerne ein.

Der Polizist hegt wahrscheinlich einen Atemzug lang die Hoffnung, dass Trost ihn nicht gehört hat, doch als dieser an seiner Seite innehält, senkt er den Blick. Trost kennt die Wirkung seiner Anwesenheit gut genug, um zu wissen, dass sich der Mann nicht wohlfühlt.

Nachdem er sich von Charlotte verabschiedet hatte, ist er in den dort bereits wartenden Polizeiwagen gestiegen. Er wurde den Weg zurück bis zur Wallfahrtskirche gefahren, danach den Forstweg hinauf bis aufs Plateau des Kogels. Als der Weg zu Ende war, stieg er aus und ging zu Fuß weiter, bis er neben einem ausgetretenen Pfad auf eine Tafel mit dem Schriftzug »GU563« stieß, der jenen Wanderweg markiert, der die Hügelkette entlang in Richtung Nordwesten führt. Von der sagenumwobenen Höhenburg von Gösting, die einst durch eine Explosion zur Ruine geworden ist, zum noch heute für Vernissagen genutzten Schloss der Plankenwarther mit Blick über steile Hügel, die noch keine Berge sind.

Der Marsch von der letzten Kehre bis hinauf zum Tatort war nicht sonderlich anstrengend, reichte aber aus, um ins Schwitzen zu kommen, bis sich der Wald endlich lichtete und sich die Wege gabelten und eine Ansammlung von Menschen ihm verriet, dass er ans Ziel gelangt war: zu einer seltsam verschnörkelten Buche, die alle in der Gegend nur Bilderbuche nennen, weil Pilger immer wieder Heiligenbildchen an ihr anbringen oder Verliebte ihre Lebensträume in Form von Herzen und Vornamen in die Rinde schnitzen. Neben dem Baum befindet sich ein Schaukasten. Hin und wieder brennt dort eine kleine rote Kerze unter dem Marienbild. Manche Leute bleiben hier stehen und bekreuzigen sich.

Und andere bringen hier Menschen um.

Trost lässt die Leiche nicht aus den Augen. In seiner Manteltasche spürt er immer noch das Messer, das er heute Morgen an seinem Gartenzaun gefunden hat. Seine Stimme ist leise, fast schüchtern, als er sagt: »Wie heißen Sie, guter Mann?«

»Galler, Herr Chefinspektor.« Das Zittern seiner Stimme ist für Trosts geschulte Sinne gut zu vernehmen. »Inspektor Helmut Galler.«

»Sorgen Sie dafür, Galler, dass ich nicht gestört werde, ja?«

Inspektor Galler nickt eifrig. Die Erleichterung, ohne Anschiss fortgeschickt zu werden, ist nicht zu übersehen. Dann zeigt er überflüssigerweise auf die Spurensicherer. »Dort drüben liegt die Leiche.«

Jetzt wendet Trost sich ihm doch noch einmal zu und sieht ihn so lange an, bis der Polizist sogar noch eine Nuance im Dunkelrotfarbton zulegt, bevor er sich auf dem Absatz umdreht und zu seinen Kollegen eilt, die gerade das Absperrband entrollen, um den Tatort zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt hat Trost bereits vergessen, wie der Mann heißt.

Trost hat alle Informationen der Tatortgruppe bekommen, die zu haben waren. Jetzt steht er vor der Leiche, schließt einen Moment die Augen und atmet tief ein und aus. Er ist fassungslos.

Es würde ihm nichts ausmachen, wenn es nur der Umstand wäre, dass er jetzt nichts empfindet. Nein, er spürt keine Emotion, keinen Ekel, keine Trauer, auch kein Mitleid. Viel schlimmer ist es aber, dass dieser Leichnam kein Interesse in ihm zu wecken vermag. Er ist Polizist, Chefinspektor, sogar Leiter der Mordgruppe im Landeskriminalamt, kurzum Mörderfinder – aber eine Leiche löst in ihm keinen Ehrgeiz aus. Schlimmer geht es nicht.

So schlimm wie heute war es überhaupt noch nie.

Als er seine Augen öffnet, zwingt er sich, zu rekapitulieren: Vor ihm liegt ein männlicher Leichnam, etwa achtzehn Jahre alt. Dem jungen Mann wurde übel mitgespielt. Laut Spurensicherung waren es mehrere Leute, die auf ihn eingeschlagen haben, wobei noch nicht ganz sicher ist, ob sie ihm das Gesicht bereits vor seinem Tod oder erst danach so schlimm zugerichtet haben. Gestorben ist er jedenfalls daran, dass ihm jemand eine Stichwaffe in den Rücken gerammt hat.

»Schwert«, sagt er halblaut zu sich selbst. »Die Klinge ist gerade, also ist es ein Schwert, kein Säbel.«

Dieses Schwert wurde dem jungen Mann von hinten mit solcher Wucht in den Körper gerammt, dass es sich auch in den Baumstamm gebohrt hat.

Trost hat den Eindruck, dass alles inszeniert ist. Als hätten sie den Mann hierhergezerrt, um ihn genau hier zu ermorden. Der Stamm, findet er, sieht aus wie ein Opfertisch. Trost macht einen Schritt auf die Leiche zu. Er verschränkt die Arme vor der Brust. Nicht nur wegen der Kälte, die ihm von den Knöcheln herauf durch die Glieder dringt. Er drückt mit der rechten Hand auch gegen das Messer in seiner Brusttasche. Nicht auszudenken, was geschehen würde, fiele es wegen einer plötzlichen, unbedachten Bewegung aus der Tasche auf den Boden. Vor den Augen der Kollegen.

In den eingefrorenen Zügen der Leiche liegen weder Schrecken noch Zorn. Es ist ein sehr friedlicher Ausdruck, als sei da jemand ans Ende eines Weges gekommen. Trost schüttelt den Kopf und reibt sich mit den Fingern die Nasenwurzel. Das Ende eines Weges, was für ein Schwachsinn. Als er wieder hinsieht, bemerkt er, dass es wegen der furchtbaren Verletzungen gar nicht möglich ist, so etwas wie einen Gesichtsausdruck des Opfers zu erkennen. War das eben eine waschechte Halluzination?

Er versucht sich zu konzentrieren. Sein Blick gleitet wieder zur Waffe hin. Die von der Tatortgruppe meinten, die Täter seien mindestens zu dritt gewesen. Wahrscheinlich waren es aber noch mehr. Es gibt jede Menge Fußabdrücke, umgeknickte Zweige, aber das ist hier oben ja normal. Schule und Kindergarten machen oft Ausflüge an diesen Ort, der Wanderweg führt direkt vorbei. In einem Baum ist der Schnitt einer Klinge auszumachen, ganz in der Nähe findet sich auch ein Stück jener Pelzjacke, die die Leiche trägt.

Trost betrachtet die Umgebung. Der Junge hat sich gewehrt. Doch sie waren stärker, haben ihn über den Stamm gezerrt, an den Armen festgehalten, und dann ist einer von ihnen hinauf und hat ihm den Todesstoß versetzt. So ähnlich muss es gewesen sein.

Jetzt betrachtet Trost die Waffe genauer, und sein Blick verhärtet sich. Im selben Moment schießt ihm das Blut in den Kopf wie zuvor dem Polizisten, und sein Herz beginnt zu hämmern. Der Griff des Schwerts ist verziert, feine Formen, die sich im klobigen Knauf zu einer Fratze verdichten. Zum Antlitz eines Dämons oder so etwas Ähnlichem.

Am liebsten würde er jetzt das Messer aus seiner Brusttasche holen und die beiden Darstellungen vergleichen. Obwohl das gar nicht nötig wäre. Er ist auch so überzeugt davon, dass der Knauf des Messers, das ihm jemand in seinen Zaun gesteckt hat, die gleiche Abbildung zeigt.

»Scheiße, verdammt, wie kann das sein?«, flucht er. Trost hat den anderen den Rücken zugedreht, so können sie den Anflug von Panik in seinem Gesicht nicht sehen. In seinem Kopf kreist nur ein Gedanke: Ich will weg von hier.

In derselben Nacht eine Waffe in einem Toten und eine in seinem Zaun. Zwei Waffen mit den gleichen Darstellungen … Wieder reibt er sich die Nasenwurzel und kneift die Augen zusammen. Leise feuert er sich an: »Konzentrier dich, Mann! Konzentrier dich, komm schon!«

Er hört die sich nähernden Schritte in seinem Rücken nicht. Erst die Stimme lässt ihn aufschrecken. »Geht es Ihnen nicht gut?«

Umringt von zwei seiner Kollegen aus der Mordgruppe steht Trost wenig später etwas abseits der Leiche.

Ihm fällt auf, dass Annette Lemberg ihr Kinn in den Kragen ihrer für die Witterung viel zu dünnen Jeansjacke drückt, während sie ihre Hände so tief wie möglich in die Hosentaschen schiebt.

Trost weiß, dass sie sich Sorgen um ihn macht. Zuvor hat er ihre Blicke gespürt, wahrscheinlich war sie verunsichert, weil es von hinten nicht gut ausgesehen hat, dass ihr Chef minutenlang kopfschüttelnd und das Gesicht massierend vor einer Leiche steht. Auch wenn sie erst seit Kurzem bei der Truppe ist, billigt Trost diese Art von Mitgefühl. Sie ist die Einzige, die sich ihm auf diese Weise nähern darf. Eben auf die »Geht-es-Ihnen-nicht-gut?«-Weise. Nicht wie eine Freundin, eher wie eine alte Bekannte.

Vielleicht hat das damit zu tun, dass sie ihre deutsche Herkunft nicht ganz verleugnen kann. Ihre Art zu sprechen entbehrt jeglichen örtlichen Idioms und klingt wie aus dem Fernsehen. Makellos mit Mitvergangenheit. Das macht sie irgendwie zu einem Mittelding aus Außenseiterin und Mittelpunkt. Vielleicht der Grund, warum sie alle nur »die Lemberg« nennen. Da schwingt Distanz mit, aber auch ein wenig Achtung. Trost mag das.

Es ist deutlich zu sehen, dass die Lemberg gegen eine aufkeimende Erkältung ankämpft, die aus ihrer Nase ein rotes triefendes Hindernis macht. Ständig muss sie sich schnäuzen oder so dezent wie möglich aufziehen. Sie sehnt wohl den Moment herbei, wo sie wieder im Wagen sitzen werden. Ihre Turnschuhe sind sichtbar feucht. Sie schreibt unentwegt in ihren Notizblock. Und als er vollgeschrieben ist, tauscht sie ihn gegen einen neuen und kritzelt weiter. Sie blickt kaum auf, und ihre Augenbrauen sind so fest über die Nasenwurzel gezogen, dass sich eine gewaltige Falte zu bilden droht.

Trost denkt sich, sie tut das, weil sie ihn durchschaut hat. Weil sie weiß, dass er ganz und gar nicht bei der Mord-Sache ist.

Sie sieht aus, als würde sie nie wieder zu schreiben aufhören, und Trost hegt sekundenlang sogar den Verdacht, sie weiß bereits, wer der Mörder ist, und schreibt die ganze Geschichte, das Motiv, den Tathergang, einfach alles auf, um ihn später bloßzustellen. Sie hatte Journaldienst an diesem Abend, und sie hat diese allseits bekannte deutsche Gründlichkeit im Denken.

Trost spinnt den Gedanken weiter: Die Lemberg wurde als Erste angerufen, sie fuhr mit dem Dienstwagen hier heraus in den Wald, war am längsten bei der Leiche. Er betrachtet ihr nach hinten gekämmtes und im Nacken zu einem Zopf gebundenes Haar. Eine Strähne hat sich gelöst und hängt ihr in die Stirn. Sie schiebt sie zurück, und ihre Blicke treffen sich.

Trost ist ein breitschultriger, rotbackiger Mann mit dicken Haaren, die rostrot schimmern und eine Neigung dazu haben, strohig zu werden. Große Hände, ein Ehering, dicke, volle Lippen, eine breite Nase, deren Flügel in feine rote Äderchen auslaufen wie ein Flussdelta. Er weiß, dass er gut aussieht. Jedenfalls nicht schlecht. Aber im Moment kommt er sich unendlich unattraktiv vor. Was ist das heute bloß für ein mürrischer, introvertierter Auftritt? Reiß dich zusammen, Mann! Nimm das Zepter wieder in die Hand und wirf dich in die Schlacht wie dieser gottverdammte Arminius im Teutoburger Wald.

Wenigstens schaut Schulmeister ihn nicht an. Der runde Mensch mit seiner Neigung zu Schweißflecken, sobald sich seine Masse in Bewegung setzt, trägt sein schütteres Haar wie auf alten Fotos stets streng aus der Stirn nach hinten geplättet, seine Hände mit den Altersflecken sind so weich, als tauche er sie ständig in einen Tiegel mit Handcreme, und selbst weite Pullover dehnen sich unter der Form seiner Brüste.

Johannes Schulmeister sieht jetzt die Bilder, die er vom Tatort gemacht hat, mit zusammengekniffenen Augen über eine Lesebrille hinweg auf seinem Mobiltelefon durch. Er erweckt den Eindruck, als sei er stolz auf seine Aufnahmen. Ansonsten ist er eher der Typ, der seine letzten Jahre im Dienst damit verbringt, davon zu reden, was danach kommt. Nach dem Arbeiten. Wenn er im Büro sitzt, lässt er sich meist von seinem Tischventilator vermeintlich frische Luft ins Gesicht wehen und schließt dabei die Augen. Er lächelt dann, und man sieht ihm an, dass er in Gedanken weit weg ist. Öffnet er jedoch die Augen, scheint mit dem Lächeln auch all seine Zuversicht zu verschwinden. Das Seltsame an diesem Mann ist seine Schicksalsergebenheit. Er lebt gewissermaßen mit dem Glauben, schon alles erlebt und nicht mehr viel vor sich zu haben. Aus seiner Einstellung, sich in der finalen Lebensphase zu befinden, macht er kein Hehl. Manchmal stichelt er mit Bemerkungen wie »Das Schlimmste hab ich bald hinter mir« und spielt dabei auf die Tatsache an, dass er demnächst in Pension geht. »Bald« heißt in seinem Fall aber, dass er noch gut und gerne zehn Jahre vor sich hat. Schulmeister ist erst Mitte fünfzig.

Trost hat immer ein wenig Mitleid mit ihm. Er denkt sich: Ob er nur so tut, als freue er sich aufs Ende? Aufs Altersheim.

Die Lemberg schreibt wieder. Trost wischt sich einen feuchten Film von der Stirn. Er weiß, wenn er nicht bald etwas sagt, wird Schulmeister gleich damit anfangen, es so aussehen zu lassen, als wisse er alles bereits.

Schulmeister benimmt sich oft wie eine Kindergartentante, die immer alles richten muss. Dabei hat er mit seiner Frau gar keine Kinder. Soweit Trost außerdem in den letzten Jahren mitbekommen hat, wohnt er mit ihr in der ausbezahlten Wohnung seiner Eltern am Stadtrand und liebt die Wochenenden im Schrebergarten über alles.

Werde ich auch so lange bei der Polizei hocken, bis ich krepiere? Werden sie mich am Ende aus meinem Büro tragen? Und: Werden sie das Büro danach lüften müssen und meinen alten Krempel wegwerfen? Er schaudert. Das jedenfalls wird er tun, wenn Johannes Schulmeister weg ist: Krempel weg und lange lüften!

Am Fundort versuchen Polizisten, das Schwert so weit aus dem Baumstamm zu ziehen, dass man die Leiche bergen kann. Einer steigt auf einen dicken Ast und balanciert zwischen den Kniekehlen der Leiche. Er zieht am Schwert, rutscht aus und fällt. Dabei hat er sich am Bein der Leiche festgehalten, das nun in unnatürlicher Position herunterhängt. Einer von der Spurensicherung flucht und klettert ebenfalls auf den Stamm, indem er sich umständlich an der Zeltkonstruktion aus Ästen festhält. Er zerrt am Schwert, bis die Adern an seinen Schläfen sichtbar werden. Er grunzt, gibt aber nicht auf, und schließlich geben Baum und Leichnam das Schwert tatsächlich frei. Der Mann verliert das Gleichgewicht und fällt ebenfalls herunter. Unten angekommen, rappelt er sich sofort wieder auf und hält die Waffe so stolz in der Hand, als sei es Excalibur und er der sagenumwobene König Artus. Doch eigentlich beachtet ihn gar niemand wirklich. Seine Kollegen betten das Opfer schweigend auf eine Bahre, und mit schnellen Griffen zieht jemand den Reißverschluss des Plastiksacks zu.

Die Lemberg seufzt kurz auf, und Trost bemerkt, dass ihr Blick ein wenig entrückt wirkt. Er versteht plötzlich. Deshalb hat sie geschrieben wie der Teufel. Das grausig entstellte Opfer, das Schwert, das alles hat sie offenbar mitgenommen. Sie hat Trost gar nicht durchschaut, und über den Mord weiß sie auch nicht mehr als er.

Das ist es also. Sie, die perfekte, aufmerksame, strebsame deutsche Kollegin, hat einen Schwachpunkt. Einen gewaltigen, wenn man bedenkt, dass sie für die Mordgruppe ermittelt. Sie tut sich schwer mit dem Anblick von Toten.

Der Anflug eines Lächelns huscht über sein Gesicht. Er senkt den Blick.

Als die Leiche verschwindet, bekommt der Wald ein Stück von seiner Unschuld zurück. Es ist regelrecht zu hören, wie alle aufatmen. Jetzt, wo der aufgespießte Körper weggepackt ist, ähnelt die Umgebung wieder mehr einem normalen Wald an einem normalen Tag.

Trost hat die Arme wieder vor seiner Brust verschränkt. Er spürt das Messer. Sein Herz rast immer noch, weil er befürchtet, dass jemand seine Aufregung bemerkt. Oder seine archaische Waffe.

Er fühlt, dass die Lemberg ihn jetzt beobachtet. Er räuspert sich und sagt: »Okay. Die Leiche ist keine zehn Stunden alt, wahrscheinlich wurde der Mann gestern kurz nach Sonnenuntergang getötet. Entdeckt hat ihn heute Morgen ein Jogger. Es sind im Wald immer die Jogger, die die Leichen entdecken, nicht wahr?« Niemand reagiert auf seine Bemerkung, die er selbst, nachdem sie ausgesprochen ist, gar nicht mehr so witzig findet. Er räuspert sich erneut und fährt fort. »Es waren mindestens drei Täter, wahrscheinlich vier oder fünf. Ziemlich brutal, ziemlich inszeniert.« Er bemüht sich jetzt, so beiläufig wie möglich zu klingen. »Hat einer eine Ahnung, was dieses Symbol auf dem Griff der Waffe darstellen soll?«

Schulmeister betrachtet das Foto vom Messer, das er mit seinem Handy aufgenommen hat. Dann reicht er es weiter.

Die Lemberg schüttelt den Kopf. »Sieht nach diesen Fratzen auf alten gotischen Kirchen aus. Mehr fällt mir dazu nicht ein«, sagt sie. Sie schnäuzt sich einmal mehr.

Trost erwidert nichts, schaut nur zwischen den Bäumen hindurch in den wuchernden Wald. Seltsamer Ort für einen Mord. Ein Wanderweg. Und nicht nur das: Wenn er jetzt losgehen würde, wäre er in zwanzig Minuten zu Hause. Noch nie fand ein Mord so nahe an meinem Haus statt.

Die anderen mustern ihren Chef so lange, bis Annette Lemberg geräuschvoll ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagert.

Schulmeister schaut zwischen ihr und Trost hin und her und entscheidet sich offenbar, zu gehen. »Ich schau mir den Parkplatz unten bei der Kirche an und rede mit einem Förster oder Jäger oder sonst irgendjemandem. Hier scheint es ja sowieso nicht allzu viel Konzept zu geben. Es ist zwar zu befürchten, dass, sollte sich der Mörder nicht freiwillig melden, wir ihn kaum noch kriegen werden, aber vielleicht haben ja die Kollegen von der Fahndung mehr Zug zum Tor. Ihr könnt euch ja noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag anschweigen.« Er steckt die Lesebrille in die Brusttasche, dreht sich schnaufend um und stapft meckernd davon.

Trost ignoriert die Bemerkungen, sucht stattdessen fieberhaft nach einem Vorwand, den Tatort so schnell wie möglich verlassen zu können. »Frau Lemberg, veranlassen Sie, dass die Presse so lange wie möglich nicht informiert wird. Wenn der Schwertmord herauskommt, ist die Hölle los.«

»Okay, und –« Sie schnappt nach Luft, doch Trost unterbricht sie.

»Und halten Sie Kontakt mit den Leuten von der Fahndung. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sich der Mörder noch in der Nähe herumtreibt, aber wer weiß.«

»Okay –«

»Und …« Er überlegt kurz, ob er ihr vom Inhalt seiner Brusttasche erzählen soll. Von einem Gegenstand, der der Tatwaffe gleicht, als habe ihn derselbe Schmied am selben Nachmittag hergestellt. Wie soll er ihr erklären, warum er ihnen nicht schon viel früher davon erzählt hat? Er könnte es auf seine Vergesslichkeit schieben. Er ist zwar noch keine vierzig, aber dieses Phänomen stellt er ohnehin immer öfter an sich fest. In Momenten völliger Zerstreutheit passiert es ihm sogar, dass er nach dem Kaffeemachen die Milch zurück in die Kredenz und den Zucker in den Kühlschrank stellt. Charlotte bemerkt das auch und nennt ihn dann »mein Alzi«. Es ist ihr aber nicht anzumerken, ob sie sich einfach nur lustig macht oder mitunter doch ein wenig besorgt ist.

Annette Lemberg holt Luft. »Chef, ich will nicht indiskret sein. Aber geht es Ihnen nicht gut?«

Trost starrt sie aus den Gedanken gerissen an. »Was meinen Sie?«

Sie senkt kurz den Blick, was sie wie ein Schulmädchen aussehen lässt, das seinem Lehrer beichten muss, keine Hausübung gemacht zu haben. Sie hat vor nicht einmal einem Jahr die Polizeischule hinter sich gebracht, und das mit geradezu sensationellen Beurteilungen. Nur so war es möglich, dass sie jetzt schon in der Kriminalabteilung gelandet ist.

Nicht nur Trost findet, sie hat Talent, sie stellt Fragen, beobachtet genau, gibt nicht nach, ist frech und wissbegierig. Sie wird es weit bringen, da war er sich von Anfang an sicher. Manchen Leuten sieht man das Erfolgsgen an. Sie haben klare Blicke, das Kinn ist leicht angehoben, und bei jeder Bewegung sind sie etwas schneller als die anderen. Die einzige Möglichkeit, ihnen ebenbürtig zu begegnen, ist, ebenso geradeaus zu blicken. Direkt in die Augen.

Er wiederholt die Frage, ohne zu zögern: »Was meinen Sie?«

Lemberg verlagert das Gewicht von einem Bein auf das andere. »Ich hatte nur das Gefühl, Ihnen gehe es nicht gut, und ich wollte Ihnen meine Hilfe anbieten.«