Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Tod und ich

- Sprache: Deutsch

Gestorben wird immer, aber selten so vergnügt: "Der Tod ist schwer zu überleben" von Bestsellerautor Sebastian Niedlich jetzt als eBook bei dotbooks. Es gibt Traumjobs. Es gibt Höllenjobs. Und es gibt den Job, vor dem sich Martin bisher erfolgreich gedrückt hat – denn eigentlich soll er Nachfolger seines besten Freundes werden, dem leibhaftigen Tod. Stattdessen gibt es nun plötzlich andere Kandidaten für den Job, zu denen eine mordlustige Studentin, ein liebenswerter Pazifist und eine trinkfeste Russin gehören. Aber ist einer von ihnen die richtige Wahl? Während das natürliche Gleichgewicht zwischen Leben und Tod immer mehr aus den Fugen gerät, muss Martin sich die Frage stellen, ob er sich wirklich vor seiner Verantwortung drücken darf. Und noch dazu findet er heraus, dass ein Mensch, den er über alles liebt, vielleicht bald sterben muss – und das muss er unter allen Umständen verhindern! Darf man sich über das Ende des Lebens amüsieren? Comedy-Autor Sebastian Niedlich ist ein Meister darin, seine Leser zum Lachen zu bringen – und erzählt trotzdem bewegende Geschichten, die lange in Erinnerung bleiben. Jetzt als eBook kaufen und genießen: In "Der Tod ist schwer zu überleben" erzählt Sebastian Niedlich endlich, wie die Geschichte des Bestsellers "Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens" weiter geht. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Es gibt Traumjobs. Es gibt Höllenjobs. Und es gibt den Job, vor dem sich Martin bisher erfolgreich gedrückt hat – denn eigentlich soll er Nachfolger seines besten Freundes werden, dem leibhaftigen Tod. Stattdessen gibt es nun plötzlich andere Kandidaten für den Job, zu denen eine mordlustige Studentin, ein liebenswerter Pazifist und eine trinkfeste Russin gehören. Aber ist einer von ihnen die richtige Wahl? Während das natürliche Gleichgewicht zwischen Leben und Tod immer mehr aus den Fugen gerät, muss Martin sich die Frage stellen, ob er sich wirklich vor seiner Verantwortung drücken darf. Und noch dazu findet er heraus, dass ein Mensch, den er über alles liebt, vielleicht bald sterben muss – und das muss er unter allen Umständen verhindern!

Darf man sich über das Ende des Lebens amüsieren? Comedy-Autor Sebastian Niedlich ist ein Meister darin, seine Leser zum Lachen zu bringen – und erzählt trotzdem bewegende Geschichten, die lange in Erinnerung bleiben.

Über den Autor:

Sebastian Niedlich, 1975 in Berlin geboren, war zum Zeitpunkt seiner Geburt schriftstellerisch untätig und nahm diese Profession erst später im Leben auf, nachdem er sich vorher an Drehbüchern versucht hatte. Er lebt in Potsdam und bereut es bisher nicht.

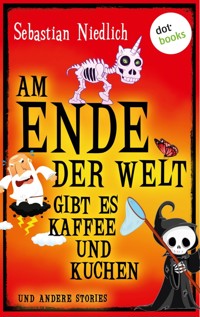

Bei dotbooks veröffentlichte Sebastian Niedlich bereits die Romane »Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens«, »Und Gott sprach: Es werde Jonas« und »Dicker Teufel umständehalber in liebevolle Hände abzugeben« sowie die Erzählbände »Der Tod, der Hase, die Unsinkbare und ich«, »Ein Gott, drei Könige und zwei Milliarden Verrückte« und »Das Ende der Welt ist auch nicht mehr, was es mal war«, die auch als Sammelband erhältlich sind: »Am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen«.

Die Website des Autors: www.sebastianniedlich.de Der Autor im Internet: www.facebook.com/SebastianNiedlich.Autor

***

Dieser Roman erzählt in Form einer Komödie über den Tod und auch über das freiwillige Scheiden aus dem Leben. Damit soll das Thema Selbsttötung in keiner Weise trivialisiert werden. Wenn Sie Suizidgedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de): Unter der kostenlosen Hotline 0800 – 11 10 111 oder 0800 – 11 10 222 erhalten Sie Hilfe.

***

Originalausgabe November 2018

Copyright © der Originalausgabe 2018 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Ralf Reiter

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock / Pushkin, sund07butterfly, Pink Puepblo, Hi Vector und Julia Tim

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)

ISBN 978-3-96148-373-0

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Tod ist schwer zu überleben« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

INHALT

Prolog

Kapitel 1 Ein neuer Anfang

Kapitel 2 Wiedervereinigung

Kapitel 3 Ein neuer Nachfolger

Kapitel 4 Kaffee und Krach

Kapitel 5 Im Gedenken an die Toten

Kapitel 6 Die Schwierigkeit der Berufswahl

Kapitel 7 Eine unentschlossene Frau und ein Mädchen im merkwürdigen Kleid

Kapitel 8 3-D und drei Leute

Kapitel 9 Jobinterviews und andere Katastrophen

Kapitel 10 Eine andere Möglichkeit

Kapitel 11 Sidi Bouzid

Kapitel 12 Arien und Alkohol

Kapitel 13 Unterwegs mit der Familie

Kapitel 14 Public Viewing

Kapitel 15 Fragestunde

Kapitel 16 Wingardium Leviosa

Kapitel 17 Familienrunde

Kapitel 18 Merkwürdige Fragen

Kapitel 19 Parade der Untoten

Kapitel 20 Ein Jahr im Vorbeiflug

Kapitel 21 Tod im Urlaub

Kapitel 22 Die Nacht vor Allerheiligen

Kapitel 23 Grübeleien über das Leben

Kapitel 24 Das Ende der Welt ist ein Hipster

Kapitel 25 Der tiefere Sinn hinter allem

Kapitel 26 Die einzige Option

Kapitel 27 Wie sage ich es meinem Kind?

Kapitel 28 Ob-La-Di, Ob-La-Da

Kapitel 29 Reisen um die Welt

Kapitel 30 Die schönsten Todesarten

Kapitel 31 Wie in alten Zeiten

Kapitel 32 Die einfallsreiche Anja

Kapitel 33 Der letzte Nachfolger

Kapitel 34 Abschiede

Kapitel 35 Ein letztes Treffen

Kapitel 36 Der letzte Blick von der Brücke

Epilog

Nachwort

Danksagungen

Lesetipps

Sebastian Niedlich

Der Tod ist schwer zu überleben

Roman

dotbooks.

Prolog

Sterben hat etwas von einem Zahnarztbesuch: Man weiß, dass man das irgendwann mal machen muss, aber Spaß hat man daran nicht.

Früher dachte ich, es sei seltsam beruhigend zu wissen, wann man sterben würde. Und ich bin schon einmal gestorben, also weiß ich durchaus, wovon ich spreche. Aber heute, am Tag, an dem ich wirklich und unumkehrbar sterben werde, fühle ich mich überhaupt nicht ruhig. Im Gegenteil: Ich habe Angst.

Nicht Angst vor dem Tod an sich. Dafür kenne ich ihn zu lange, als dass er mir noch Angst machen würde. Tatsächlich steht er gerade neben mir und lächelt mir zu, spielt mit dem Kescher zwischen seinen Fingern.

Es heißt doch immer, dass in solchen Momenten das Leben im Schnellvorlauf an einem vorbeizieht. Da ich schon mal gestorben bin, kann ich das halbwegs bestätigen. Also im »Oh, verdammt, das Auto war doch aber gerade noch gar nicht da«-Moment, wirklich ganz kurz vor dem Tod. Momentan aber lasse ich einfach nur so meine Gedanken zurückschweifen und überlege, was mich hierhergeführt hat.

Ich sehe mich als kleines Kind am Krankenhausbett meiner Großmutter stehen, als plötzlich dieser Typ in seiner Kutte auftauchte. Ich wusste damals noch nicht, dass er der Tod ist – und mein bester Freund werden würde. Kurz darauf starb Oma, und ich beobachtete zum ersten Mal, wie sich ein kleiner Schmetterling von ihr löste, den der Tod mit seinem Kescher einfing. Seitdem habe ich das unzählige Male gesehen. Ich habe sogar selbst versucht, einen Schmetterling einzufangen – allerdings nicht, um ihn vor dem Tod zu bewahren, sondern um ihn vor dem Leben zu retten. Denn wenn ich ganz ehrlich bin: Mein Freund Thanatos ist mir trotz seines Berufs irgendwie lieber als Bibi, wie sich das Leben selbst nennt. Aber das tut jetzt eigentlich auch nichts mehr zur Sache, da es mit meinem eigenen Leben vorbei ist.

Der Tod und ich haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir gingen ins Kino und bowlen, und irgendwann stellte ich fest, dass einige seiner besonderen Fähigkeiten auf mich übergegangen waren. Damit hätte ich sicher auf Partys angeben oder eine große Nummer in Las Vegas werden können.

»Meine Damen und Herren, ich teleportiere mich jetzt von einem Ort zum anderen!«, hätte ich gesagt. Dann wäre Beifall aufgekommen, und irgendein Griesgram hätte behauptet, das schon mal bei einem anderen Zauberer gesehen zu haben, aber besser.

Ich hätte auch sagen können, dass ich den Todeszeitraum jedes Menschen auf der Welt voraussehen kann, aber das ist auf Partys keine Nummer, die viel Gelächter hervorruft. Zumal der Tod der meisten Leute irgendwie langweilig ist. Es kommt eher selten vor, dass ich behaupten könnte: »Du stirbst während eines Kettensägenunfalls an einem Bungeeseil.« Und wenige würden darauf vermutlich so reagieren, dass sie beide Hände zum Metalgruß hochreißen und rufen: »YEAH!«

Genau wie der Tod kann ich mich aufteilen, sodass ich an verschiedenen Ecken der Welt gleichzeitig sein kann. Abgesehen davon, dass das anstrengend ist, kann man sich darauf verlassen, dass man trotzdem immer genau dann nicht zur Stelle ist, wenn man von einer Politesse ein Knöllchen bekommt.

Aber ich bin kein Partygänger. Und in Las Vegas trete ich auch nicht auf. Und in meiner Heimatstadt Berlin fahre ich auch eher mit dem Bus als mit dem Auto.

Der Tod räuspert sich, aber ich schaue nicht zu ihm hinüber. Er ist in meinem Leben – genauer gesagt: in meinen beiden Leben – oft genug aufgetaucht, wenn ich es am wenigsten gebrauchen konnte. Damals zum Beispiel, als er einen meiner Mitschüler mitten im Sportunterricht abholte. Oder als er meinte, mir mitteilen zu müssen, dass ich sein Nachfolger werden soll. Darauf hatte ich noch weniger Lust als auf Partys. Zumal ich mich in Anja verliebt hatte und wirklich an andere Dinge als den Tod anderer Leute denken wollte. Also habe ich sein Angebot abgelehnt und stattdessen Medizin studiert, um meinem Freund ein wenig ins Handwerk zu pfuschen. Hat aber nur bedingt geklappt. Und meine Ehe habe ich dann schließlich auch vor die Wand gefahren. Der Schmerz, Anja und unseren kleinen Sohn Tobi verloren zu haben, saß tief. Dagegen war der Schmerz, zum ersten Mal zu sterben, ein Klacks. Ich würde allerdings niemandem raten, das nun versuchsweise auszuprobieren. Meistens endet es ja nicht mit dem Versuch, sondern – nun ja – im Ende. Und es ist nun mal nicht jeder mit dem Tod und dem Leben auf Du und Du – die da vielleicht irgendwas regeln können.

Tod räuspert sich schon wieder und reißt mich aus meinen Gedanken. »Ja, doch …«, sage ich.

Schon komisch: Er sieht dem Ganzen ziemlich entspannt entgegen, dabei wird auch er in Kürze sterben. Oder wie auch immer man das nennt, wenn jemand, der bereits tot ist, dann wirklich tot ist. Supertot. Oder megatot. Hypertot. Klingen alle wie Titel von einer dieser komischen Produktionsfirmen, die Filme wie Sharknado oder Megashark Vs. Giant Octopus gedreht haben. Hypertot – Der Tod war erst der Anfang. Irgendwie so was.

So richtig will ich das Ganze noch nicht verstehen. Vielleicht werde ich es auch nie verstehen. Vielleicht ist das aber auch völlig irrelevant, denn ich bin ja noch nicht tot und bin eben derjenige, der sterben muss.

Das Dumme ist, dass ich gezwungen bin, mich selbst umzubringen. In meinem ganzen Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals in Betracht ziehen würde. Fast wünsche ich mir, mich hätte der Unfall damals wirklich dahingerafft. Dann wäre ich jetzt nicht in dieser blöden Situation.

Ich habe immer gedacht, Selbstmord wäre etwas für Leute, die nicht wissen, wie sie mit dem Leben klarkommen sollen. Oder für solche, die dumm genug sind, sich von anderen einreden zu lassen, es sei für eine gute Sache. Gründe gibt es vermutlich viele, so richtig toll finde ich keinen davon. Immerhin ist mein Grund einzigartig.

Es gibt viele Wege, sich umzubringen. Manche davon sind brauchbarer als andere, da einige Varianten doch eher unsicher sind. Es ist merkwürdig, in diesem Zusammenhang von unsicher zu sprechen. Unsicher bedeutet in dem Fall, dass man sich nicht sicher sein kann, ob es wirklich zum Tod führt. Größtenteils liegt das Problem darin, dass einen irgendwer findet, bevor man tot ist. Aber wenn man sich umbringen will und es so lange dauert, dass einem jemand gegebenenfalls noch helfen kann, hat man ohnehin einen Tod gewählt, der zu lange dauert. Zumindest sehe ich das so. Ich persönlich will, dass es schnell vorbei ist. Zack, bumm. Klappe zu, Affe tot.

Irgendwann habe ich meinen Freund Thanatos mal gefragt, was er in der Hinsicht so alles erlebt hat. Natürlich waren darunter die Selbstmordmethoden, die man am ehesten erwarten würde: Pulsadern aufschneiden, vor den Zug springen, sich erhängen oder die gute alte Kugel in den Kopf. Etwas spektakulärer sind da natürlich schon die Selbstmordattentäter. Oder, wie mein Freund Thanatos zu sagen pflegt: die Armleuchter unter den Selbstmördern.

Meine Optionen sind etwas beschränkt. Ich habe weder ein Messer für die Pulsadern, noch fährt hier irgendwo ein Zug. Ich habe kein Seil zum Erhängen, keine Pistole und kein Gewehr. Nicht mal eine Weste, die mit C4 vollgestopft ist, was allerdings auch kaum verwunderlich ist, denn ich verkehre eher selten in den Kreisen, wo man so etwas bekommt. Und so etwas wie »Suicide Vests R Us« ist mir in den hiesigen Einkaufspassagen bisher auch nicht begegnet.

Stattdessen stehe ich auf einer hohen Brücke. Und ich muss mir noch nicht mal Gedanken darüber machen, dass ich den Sturz überleben könnte, wenn unter dieser Brücke Wasser fließen würde. Bei der Höhe wäre das, was von mir übrig bleibt, größtenteils nur das Geräusch, das ich beim Aufprall machen würde. Also lautmalerisch gesprochen »Splortsch« oder so etwas in der Art.

Mein Kopf sagt mir ganz rational, dass ich keine Angst vor dem Tod zu haben brauche. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch, wie bereits erwähnt, keine Angst davor. Angst macht mir, dass ich Menschen in Gefahr gebracht habe. Angst macht mir, dass ich dafür gesorgt habe, dass die Welt nicht mehr richtig funktioniert. Angst macht mir, dass ich meine Familie zurücklassen muss.

»Wollen wir? Oder brauchst du noch ein paar Jahrzehnte Bedenkzeit?«, fragt Thanatos mich.

»Von Wollen kann ja keine Rede sein«, sage ich.

»Du weißt, was ich meine.« Seine Stimme klingt tief und vertraulich, wie immer. Tod schaut über die Brüstung der Brücke. »Donnerlittchen.«

Auch ich werfe einen Blick hinunter. Eigentlich habe ich keine Höhenangst. Eigentlich. Ich nehme den Kopf sehr schnell wieder zurück.

»Ob-La-Di, Ob-La-Da«, sagt Tod.

»Eben nicht. Das ist ja das Problem. Und irgendwelche japanischen Touristen scheinen auch nicht in der Nähe zu sein, die mir wieder das Leben retten könnten.«

»Also rein technisch gesehen, hat der Mann dir damals nicht …«

»Jaja«, unterbreche ich ihn. »Es waren keine 34 Jahre. Ich bin ein wenig enttäuscht. Du hast gesagt, dass es noch einmal 34 Jahre werden.«

»Diese Entwicklung konnte doch nun wirklich niemand vorhersehen«, sagt mein Freund in der Kutte. »Aber alle Dinge müssen vergehen, das weißt du doch.«

Ich nicke resigniert.

Nein, kein Krankenhaus diesmal. Keine schmerzhafte Reha. Diesmal ist es vorbei. Diesmal ist es das Ende. Aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt, als ich nach meinem letzten Tod aus dem Krankenhaus kam.

Kapitel 1 Ein neuer Anfang

Ich glaube, ich kann mit Berechtigung sagen, dass von einem Auto angefahren zu werden, gegen ein Brückengeländer zu schlagen und dann im Dreckwasser der Spree zu ertrinken, keine Erfahrung ist, die man irgendwem wünscht. Geschweige denn nachahmen sollte. Schlimmste Jahrmarktfahrt aller Zeiten. Aber genau das war es, was mir widerfuhr.

Die Ärzte waren überrascht, dass ich den Unfall lebend überstanden hatte. Passiert ihnen auch nicht alle Tage, dass so ein Fall eingeliefert wird. Meinen Verletzungen nach zu urteilen, dachten sie vermutlich, ich sei der schlechteste, aber mit dem größten Glück gesegnete Stuntman aller Zeiten.

Ich wusste es natürlich besser. Ich hatte gar nicht überlebt, aber ich wollte damit nicht hausieren gehen. Selbstverständlich war ich dankbar, eine zweite Chance zu bekommen, aber es war keine gute Idee, den Ärzten auf die Nase zu binden, dass ich nur lebte, weil ich die anthropomorphischen Versionen von Tod und Leben persönlich kannte und sie verhindert hatten, dass ich in die ewigen Jagdgründe einging. Vermutlich hätte mir das einen Aufenthalt in einer ganz anderen Form von Heilanstalt eingebracht.

Ich verbrachte etliche Wochen im Krankenhaus, bis sich mein Körper wieder halbwegs in die Form gebracht hatte, die ein Mensch haben sollte. Meine Exfrau Anja und unser gemeinsamer Sohn Tobias besuchten mich regelmäßig und brachten mir Essbares mit, das zumindest den Namen verdiente. Beim Krankenhausessen war ich mir nicht so sicher, ob man damit nicht eine baldige Rückkehr ins Hospital sicherstellen wollte. Andererseits hätte einen manche Suppe dort gegen den atomaren Holocaust immun gemacht. Eigentlich musste das Essen sehr gesund sein, denn ihm fehlte es in jeder Hinsicht an Geschmack.

Die Genesung gab mir Zeit, über mein Leben nachzudenken. Nicht jedem ist es vergönnt, sein Leben nach einem so einschneidenden Erlebnis fortzuführen. Aber gerade deswegen macht man sich Gedanken, ob man es so wie bisher fortsetzen will. Ich hatte im Bewusstsein zu sterben viele Entscheidungen getroffen, die ich so nicht mehr treffen würde. So hatte ich nicht um Anja gekämpft, nachdem ein Missverständnis uns auseinandergebracht hatte. Ich wollte ihr den Schmerz über meinen frühen Tod ersparen und nahm an, durch eine Trennung wäre es einfacher für sie. Mittlerweile war ich mir da nicht mehr so sicher.

Ich war sehr erleichtert, als mir die Ärzte erlaubten, das Krankenhaus zu verlassen, auch wenn ich längst noch nicht wieder in Ordnung war. Anja und Tobias holten mich ab, da meine Beinknochen noch nicht verheilt waren, und kutschierten mich im Rollstuhl hinaus. Nach Wochen hatte ich endlich den Eindruck, dass alles gut werden würde.

Anja nahm mich mit zu sich nach Hause. Sie argumentierte, dass sie sich so besser um mich kümmern konnte, obwohl ich sie gar nicht darum gebeten hatte. Mir war es fast etwas unangenehm, weil ich gerade ihr gegenüber nicht als jemand auftreten wollte, der auf der faulen Haut liegt und ihr sagt, was sie mir zu bringen hat. Aber viel mehr als herumliegen konnte ich eben nicht, und sie sagte, dass sie mir gerne half. Natürlich war ich dankbar, denn zum einen wäre ich in meinem Zustand in der eigenen Wohnung gar nicht klargekommen, zum anderen brauchte ich so nicht mal einen Vorwand, um mit ihr und Tobias zusammen zu sein. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es ihr ebenfalls nicht nur darum ging, mich besser pflegen zu können.

Wahrscheinlich hätte ich auch bei meiner Mutter unterkommen können, die als Rentnerin über mehr Zeit als Anja hätte verfügen müssen. Aber wie das mit Rentnern so ist: Die sind immer mit irgendwas beschäftigt. Besonders dann, wenn sie glauben, dass ihr Sohn vielleicht wieder mit der Mutter ihres Enkels zusammenkommt.

So weit schien wirklich alles gut zu sein. Tagsüber, wenn Anja arbeitete und Tobias in der Schule war, packte mich mitunter die Langeweile. Es macht das Leben nicht spannender, wenn man sich kaum bewegen kann.

Das Hauptproblem mit der Langeweile war, dass ich anfing, über meinen eigenen Tod zu grübeln. Ich war gestorben und hatte bis zu meiner Wiedererweckung weder etwas gefühlt noch erlebt. Nun war ich nie ein religiöser Mensch gewesen, der daran glaubte, dass man nach dem Tod auf einer grünen Liegewiese landet, wo man mit nicht enden wollenden Snacks versorgt wird und fromme Lieder singt. Trotzdem konnte ich nichts gegen das flaue Gefühl im Magen machen, das durch die Bestätigung, dass da nichts war, aufkam. Immerhin war ich nicht als irgendein Tier wiedergeboren worden. Es wäre doch ziemlich dämlich, wenn man irgendwann stirbt, um dann hinterher festzustellen, dass man ein neues Dasein als Schlachtschwein oder Schmeißfliege auf dem Bauernhof vor sich hat.

Aber das war nicht das Einzige, über das ich nachgrübelte. Mein Job war ein anderes Thema, das mich nicht losließ. Denn nachdem ich nun tot gewesen war, wusste ich nicht mehr, ob ich mit meinem Leben als Arzt wirklich glücklich war. Natürlich gefiel es mir, Leuten zu helfen, umso mehr nahm es mich mit, wenn ich es nicht konnte. Und selbst die Unterstützung durch die Fähigkeiten des Todes – zum Beispiel das Voraussehen des Todes eines Patienten – half mir nicht dabei, es besser zu verdauen, wenn ich daran nichts ändern konnte. Insofern überlegte ich, ob nicht ein anderer Beruf, in dem ich gar nichts mit dem Tod von Menschen zu tun hätte, besser wäre. Aber auch diese Gedanken drehten sich meistens im Kreis, und es gelang mir zunächst nicht, zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen.

In diesem Zusammenhang machte ich mir natürlich auch Gedanken darum, wie ich mit den Eigenschaften, die ich von Tod übernommen hatte, umgehen sollte. Ich wollte nie seinen Job übernehmen, und er hatte es verhindert. Mir kam es richtig vor, die Fähigkeiten nicht mehr zu verwenden. Wenn ich ein normaler Mensch sein wollte, der einfach sein Leben lebt, konnte ich mich nicht munter durch die Welt teleportieren, auch wenn das eine sehr praktische Sache war. Auch das Aufteilen auf mehrere gleiche Körper hätte mir geholfen, wenn ich beispielsweise beschlossen hätte, Koch zu werden. Ich hätte sämtliche Vorbereitungen gleichzeitig selbst machen können – unter anderem Kartoffeln schälen und Paprika klein schneiden –, aber ich hatte zum einen nicht vor, Koch zu werden, und es wäre mir zum anderen unfair vorgekommen, die Eigenschaften derartig zu missbrauchen.

Normalerweise hätte ich gegen die Langeweile und zwecks Ablenkung einfach irgendwelche Filme geschaut, aber meine DVDs und Blu-Rays standen bei mir daheim im Regal. Anja hatte mir zwar eine Handvoll Discs mitgebracht, aber nachdem ich zum dritten Mal The Big Lebowski gesehen hatte, reichte es mir erst mal. So hatte ich nur die Möglichkeit, mich tagsüber mit dem Fernsehprogramm zu beschäftigen, das sich anfühlte, als würde mein Gehirn langsam, aber sicher formatiert. Die andere Möglichkeit war, ausgiebig zu lesen.

Es ist faszinierend, wie viel man weggelesen bekommt, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Zumindest, wenn man das richtige Lesematerial benutzt. Ich hatte Anja gebeten, mir von daheim Krieg und Frieden von Leo Tolstoi mitzubringen. In einem Kaufrausch vor ein paar Jahren hatte ich mir einen Stapel Bücher zugelegt, die in die Kategorie »Sollte man mal gelesen haben« fielen. Salingers Der Fänger im Roggen, Steinbecks Von Mäusen und Menschen und Huxleys Schöne neue Welt waren einige der literarischen Werke, zu denen ich bisher nicht gekommen war. Der Unterschied war allerdings, dass sie alle zusammengenommen nicht den Umfang von Krieg und Frieden hatten. Und sie waren auch nicht so schwer zu lesen. Zeitweise hatte ich den Eindruck, als wollte Tolstoi mir jeden einzelnen Menschen vorstellen, der während der Napoleonischen Kriege in Russland gelebt hatte.

Tagelang quälte ich mich durch das Buch. Dabei schien ich kein Stück voranzukommen, denn immer wieder fielen mir die Augen zu, weswegen ich manche Stellen drei- oder viermal lesen musste. Manchmal überkam mich aber auch einfach die Müdigkeit, und ich döste auf der Couch ein, bis Tobias von der Schule nach Hause kam und wieder Leben in die Bude brachte, oder mich dazu überredete, zum gefühlt fünfundzwanzigsten Mal Batman Begins anzuschauen.

Seitdem ich aus dem Krankenhaus gekommen war, hatte ich weder von Thanatos noch von seinem Gegenstück – oder sagt man Gegenperson? – Bibi, dem Leben, gehört. Der Tod in der schwarzen Kutte und das fröhliche kleine Mädchen mit dem Schmetterlingskleid waren anwesend, als mich Anja zum Auto rollte, aber sie waren eher mit sich beschäftigt, dabei hatte ich ein Gespräch mit ihnen bitter nötig. Nun hatte ich mit Bibi ohnehin nie viel zu tun gehabt, aber Thanatos tauchte zumindest immer wieder mal auf, wenn auch manchmal viel Zeit zwischen den Besuchen verging. Vielleicht war ich ungeduldig, weil meine Wiederbelebung uns nun doch länger aneinanderband. Vermutete ich zumindest. Es dauerte allerdings gute anderthalb Wochen, bis er mich mit dem Stock des Keschers anstupste, als ich mal wieder bei der Lektüre eingeschlafen war.

»Tolstoi?«, fragte er in seiner tiefen Stimme, in der etwas Verwunderung mitschwang.

Ich schüttelte den Kopf, um munter zu werden. »Was? Tolstoi? Ach, das Buch, ja.«

»Das war ein merkwürdiger Kerl«, sagte Tod und setzte sich auf den Sessel mir gegenüber.

Ich war schon wieder drauf und dran, zu fragen, ob er wirklich Tolstoi gekannt hatte, aber ich hatte früher schon öfter solche Fragen gestellt, meistens dann, wenn es sich um berühmte Persönlichkeiten handelte. Natürlich kannte Tod die. Tod kannte jeden. Oder würde jeden kennen. Früher oder später. Ich vergaß das regelmäßig.

Ich gähnte. »Inwiefern war er merkwürdig?«

»Wurde etwas wunderlich auf seine alten Tage. Ist dann vor seiner Frau im Zug geflüchtet und hat sich dabei eine Lungenentzündung zugezogen. Er ist ins Bett des Bahnhofsvorstehers von diesem kleinen Ort gekrochen und dort gestorben, umringt von Schaulustigen und Journalisten. Einer der etwas merkwürdigeren Tode, wenn man mal von denen absieht, die irgendetwas mit Extremsport zu tun haben.«

Ich stand noch etwas neben mir und antwortete nicht.

»Ich hatte auch mal einen Kunden, der durch das Buch gestorben ist«, fuhr er fort und deutete mit seinem dünnen Finger auf den Wälzer, den ich gerade auf den Tisch hievte.

»Was?«, fragte ich, noch immer nicht ganz bei der Sache.

»Ist aus dem Regal gefallen und hat den Kerl erschlagen. Bibliothekare sind sich gar nicht im Klaren darüber, wie gefährlich sie leben.«

»Sicher«, sagte ich mit skeptischem Unterton. »Was machst du eigentlich hier?«

Tod sah ernüchtert aus. »Da rettet man jemandem das Leben, und dann wird man so abschätzig begrüßt. Ich dachte, ich komme mal auf einen Krankenbesuch vorbei, oder darf ich das nicht?«

»Natürlich darfst du, und so war das doch gar nicht gemeint. Eigentlich habe ich mich sogar auf ein Gespräch mit dir gefreut. Ich bin, wie gesagt, momentan noch nicht ganz klar im Kopf.«

»Und ich dachte, dein Schädel sei das Einzige, was an deinem Körper nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.«

Ich ging auf die Bemerkung nicht ein.

»Apropos Schädel: Fällt dir nicht die Decke auf den Kopf?«, fragte er. »Ich meine das übrigens nicht buchstäblich. Das Haus scheint in tadellosem Zustand zu sein.«

»Schon, aber was soll ich machen?« Ich deutete auf meine eingegipsten Beine. »Ein Spaziergang im Park fällt wohl aus.«

»Du könntest ein wenig die Sonne genießen. Vielleicht an unserem alten Stammplatz auf den Azoren.«

Ich schüttelte den Kopf. »Und dann soll ich Anja erklären, wie ich plötzlich so braun geworden bin? Oder mir den Gips vollschwitzen? Ist ja schon schlimm genug, dass der Sommer gerade anfängt. Nein, danke. Außerdem denke ich, dass ich das mit dem An-andere-Orte-Springen in Zukunft lassen sollte. Wie auch alles andere, was mit deinem Job zu tun hat.«

Tod schaute überrascht.

»Was?«, fragte ich. »Denkst du etwa immer noch, dass ich deinen Job übernehmen werde? Ich dachte, darüber seien wir mittlerweile nun wirklich hinweg.«

»Nein, nein«, sagte Tod. »Ich habe durchaus akzeptiert, dass ich wohl nach einem neuen Nachfolger Ausschau halten muss. Es überrascht mich nur, dass du die Eigenschaften, die bereits auf dich übertragen wurden, so bereitwillig aufgeben willst.«

»Scheint mir das Richtige zu sein. Gerade weil ich nicht dein Nachfolger werde.«

Tod verzog das Gesicht. »Ich hatte den Eindruck, dass dir das in deinem Beruf durchaus geholfen hat, oder täusche ich mich da?«

Ich lächelte. »Nein. Das stimmt schon. In gewisser Weise. Manchmal auch nicht. Aber ich habe nicht vor, weiter diesem Beruf nachzugehen.«

Nun machte Thanatos wirklich große Augen. »Du willst nicht mehr Arzt sein?« Er legte den Kescher auf den Boden und beugte sich interessiert vor.

»Ich … ich hab jetzt genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich denke, ich habe mich entschieden.«

»Warum?«, fragte er ungläubig.

»Ich will keinen Job mehr machen, in dem ich Leuten begegne, die gerade den schlimmsten Tag ihres Lebens durchmachen.«

Tod stützte den Kopf auf seine linke Hand, mit der er sich gleichzeitig an der Wange kratzte, gerade so, als würde er intensiv über das nachdenken müssen, was ich gerade gesagt hatte. »Ich dachte, deine Profession macht dir Spaß. Mir schien, du hättest immer eine Affinität dazu gehabt, Leuten zu helfen.«

Ich nickte. »Vielleicht bleibe ich auch Arzt, orientiere mich aber um. Ich kann nur nicht … ich kann so nicht weitermachen.«

»Mich deucht, es wird tatsächlich ein vollkommener Neuanfang für dich, was?«

Ich nickte. Natürlich war mir klar, dass ich etwas ändern wollte, aber im Grunde war ich gerade dabei, mein Leben auf den Kopf zu stellen. Unsicher war ich dennoch, was die Zukunft bringen würde. »Wir werden sehen.«

Tod schien immer noch zu grübeln. Ich war mir nicht ganz sicher, woran das lag. Vielleicht fand er meine Entscheidung unerfreulich, weil sie in gewisser Weise bedeutete, dass wir uns seltener sehen würden. Vielleicht machte er aber wieder Pläne für mich, von denen ich noch nichts wusste.

»Hast du deiner früheren Frau schon davon berichtet?«, fragte er nach einer langen Denkpause.

Ich schüttelte den Kopf. »Bis jetzt habe ich noch nicht den richtigen Moment gefunden. Im Grunde ist mir selbst noch nichts wirklich klar. Eigentlich wollte ich damit warten, bis ich eine Vorstellung davon habe, was ich stattdessen machen soll.«

»Seid ihr wieder …«, setzte Thanatos an, aber ich unterbrach ihn.

»Weiß ich nicht. Und versuche gar nicht erst, das wieder zu torpedieren.«

Tod schaute unschuldig drein. »Ich doch nicht.«

Ein Klappern kam von der Eingangstür, als der Schlüssel von außen eingesteckt wurde. Tod drehte den Kopf zur Wohnzimmertür, und wir lauschten beide, wie Tobias seine Schuhe und den Schulranzen in die Ecke plumpsen ließ und dann in den Raum gerannt kam, um mich zu begrüßen.

»Hallo, Papa!«, sagte er freudig, als er am Fußende der Couch stand und mir zuwinkte.

»Komm doch mal her und umarme mich«, sagte ich, und Tobi kam näher gehüpft.

Glücklicherweise konnte Tobi, wie alle anderen Menschen, Thanatos nicht sehen. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich ihm den Mann mit der Kutte und dem Kescher hätte erklären sollen.

Der Tod sah etwas gelangweilt aus, als Tobi mich umarmte. Er hob den Kescher vom Boden auf und drehte ihn zwischen den Fingern.

»Wie war die Schule?«, fragte ich meinen Sohn, als er sich wieder von mir löste.

»Okay.«

»Nur okay?«

Tobi zuckte mit den Schultern.

»Hausaufgaben?«, fragte ich ihn, aber er schüttelte den Kopf.

»Ich geh spielen!«, juchzte er und sprang wieder davon. »Ich muss dir was zeigen, was ich gebaut habe«, brüllte er kurz darauf aus dem Kinderzimmer, aus welchem das vertraute Geräusch von LEGO-Steinen kam, die ausgeschüttet wurden.

»Ich nehme an, du bist jetzt beschäftigt, und wir müssen diese Konversation an einem anderen Tag fortsetzen«, sagte Tod und stand auf, den Kescher fest umschlossen.

Ich fragte mich, ob Thanatos meine Gedanken als Affront gegen ihn verstanden hatte. »Du kannst gerne wieder vorbeikommen«, sagte ich. »Aber wenn Tobi da ist, muss ich halt …«

Tod winkte ab. »Schon klar. Ich muss mich ohnehin noch um ein Flugzeug kümmern.«

Dann verschwand er.

Tobi kam kurz darauf mit einem aus LEGO gebauten Block zurück, der wohl das Batmobil darstellen sollte, allerdings fehlten die Räder. Zumindest gab ihm das die Gelegenheit zu fragen, ob wir nicht einen Batman-Film ansehen könnten. Mein Blick fiel auf das Buch von Tolstoi. Dann sagte ich: »Okay.«

Erst später am Abend, als wir die Nachrichten schauten, sah ich den Bericht über den Absturz eines Flugzeugs, der 152 Menschenleben gekostet hatte.

Kapitel 2 Wiedervereinigung

Einer der positiven Aspekte von Anjas Arbeit als Lehrerin war mit Sicherheit, dass sie immer recht früh Feierabend hatte. Meistens brauchte sie etwas länger als Tobias, um nach Hause zu kommen, aber am früheren Nachmittag war auch sie in der Regel zurück und musste dann gelegentlich noch die nächsten Stunden vorbereiten oder die Arbeiten ihrer Schulkinder korrigieren. Aber sie war zumindest da. Wir konnten Zeit miteinander verbringen, uns ein wenig unterhalten, und sie half mir dabei, mich zu bewegen, oder brachte mir etwas zu essen, da ich selber noch so schlecht zu Fuß war.

In den zwei Monaten der Genesung verbrachten wir mehr Zeit miteinander als in den vorherigen zwei Jahren. Und einige dieser Momente waren intimer, als es uns beiden wohl behagte, da ich in meinem Zustand hin und wieder Hilfe bei der Körperhygiene benötigte. Selbst zu der Zeit, in der wir frisch verheiratet waren, wären diese Situationen nicht unbehaglicher gewesen. Natürlich machten wir Witze darüber, um die Lage etwas zu entschärfen, aber ich hatte keinen Zweifel, dass uns beiden das Ganze ziemlich unangenehm war. Und so ergab sich einfach nie der richtige Moment, mit ihr darüber zu sprechen, wie es mit uns weitergehen sollte.

Ich kam mir selbst etwas blöd vor, weil ich so lange brauchte, es anzusprechen, aber selbst mit 34 Jahren auf dem Buckel stellte ich mich an wie ein Teenager, wenn es um diese Dinge ging. Allerdings hatte ich noch nie so recht gewusst, wie man Frauen dahin gehend anspricht, und ich hatte es auch nie wirklich gebraucht. Immerhin war ich mit Anja fast mein halbes Leben zusammen und nahezu mein ganzes Liebesleben.

Für fünf Sekunden hatte ich ernsthaft erwogen, ihr einen Zettel zu schreiben, auf dem »Willst Du mit mir gehen? Ja / Nein / Vielleicht« stand. Mir war klar, dass das albern war, aber vielleicht hätte es sie erheitert. Zumindest wäre ein Einstieg ins Gespräch gefunden. Aber ich verwarf die Idee und viele andere, weil ich mir dämlich vorkam.

Als wir uns scheiden ließen, hatte sie unser großes Doppelbett mitgenommen, was sich nun als Segen erwies. Sie bestand darauf, dass ich bei ihr im Bett schlief, damit ich nicht nur auf der Couch rumlag. Außerdem konnte ich sie so gegebenenfalls in der Nacht um etwas bitten, sollte das nötig werden. Jeden Abend half sie mir dabei, von der Couch aufzustehen und mich ins Bad und anschließend ins Bett zu begeben. Meistens unterhielten wir uns dann noch eine Weile, wobei es in der Regel darum ging, was sie erlebt hatte. Ich hatte über meine Tage aus offensichtlichen Gründen herzlich wenig zu berichten. Natürlich hätte ich ihr sagen können, wie viele Unebenheiten es in der Rauputzdecke gab, aber ich nehme an, ihr diesbezüglicher Wissensdurst war bescheiden. Ich hätte ihr auch von meinen morgendlichen Überlegungen zum Thema Tod erzählen können oder meinen beruflichen Plänen, aber ich wollte nicht zu morbid oder zu überstürzt erscheinen.

Dennoch kam mir einer dieser Abende im Bett als der richtige Moment vor, unseren Beziehungsstatus anzusprechen. Zumindest schien er mir passender, als wenn sie mir gerade von der Toilette geholfen hätte.

Anja stieß einen tiefen Seufzer aus, als sie ins Bett fiel. Sie hatte offenbar einen schweren Tag hinter sich und mir gerade geholfen, ins Bett zu kommen, da war es erleichternd, sich endlich langzumachen.

»Ich schwöre, dass die Eltern der Kinder schlimmer sind als die Kinder selbst«, sagte sie.

»Inwiefern?«, fragte ich.

»Wir haben dieses Elternpärchen, das bisher an keinem Elternabend teilgenommen hat und sich nun darüber beschwert, dass ich sie nicht ausreichend über die kommende Klassenfahrt informiert habe.«

Ich runzelte die Stirn. »Hast du nicht gesagt, dass der Elternvertreter ein Protokoll per eMail rumgeschickt hat?«

Anja hielt die Hände hoch, als wolle sie zeigen, dass ich gerade ihre Gedanken bestätigt hätte.

»Es ist ja fast wie … Trommelwirbel … in der Grundschule!«, sagte ich, und Anja musste grinsen.

»Wirklich wahr. Und abgesehen davon, dass das wieder ein unnötiger Streit war, der Nerven gekostet hat, sehen die Leute noch nicht einmal ein, dass sie mir damit schlichtweg die Zeit stehlen. Aber ich will nicht mehr über die Schule reden. Das war schon anstrengend genug. Und? Was hast du heute gemacht?«

Rumgelegen und nachgedacht, sagte ich im Geiste. Über dich, meinen Tod, den Tod mit dem Kescher, das Leben mit dem Schmetterlingskleid und wie zum Teufel es eigentlich mit mir weitergehen soll. Aber natürlich sagte ich nichts davon. Ich wollte sie nicht damit belasten.

»Ich hab gelesen. Und etwas ferngesehen.«

»Uuuuh, lass mich raten, irgendwelche Anwälte haben wieder hochdramatisch irgendwelche Missstände aufgedeckt. Gab es überraschende Wendungen?«

»Du machst dir keine Vorstellung. Erst dachte man, der eine Typ habe seine Ex vergiftet, aber dann war es der Onkel, der ans Erbe wollte.«

»Kaum zu glauben, dass ich das jeden Tag verpasse.«

»Vielleicht sollte ich es aufnehmen, damit wir es abends zusammen schauen können.«

»Ach, wenn du es mir so erzählst, dann reicht mir das völlig, weißt du.« Sie tätschelte meine Hand.

»Ich, äh, ich denke, wir müssen reden«, sagte ich.

»Okay.« Sie drehte sich zu mir herum.

»Wir, also du und ich, wir sind ja nun schon eine Weile, also praktisch nach meinem Unfall, wieder – und ich meine das nur allgemein – hier so gemeinsam. Also bei dir. Daheim. Und da wollte ich wissen, ob du dir vorstellen könntest – oder zumindest schon mal darüber nachgedacht hast –, ob wir, also du und ich, wieder zusammen … na ja.«

Anja sah mich skeptisch an. »Da hast du den ganzen Tag Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie du das ansprechen willst, und dann kommt so ein Satz dabei heraus?«

»Schriftsteller werde ich wohl nicht mehr«, sagte ich.

»Was war jetzt genau die Frage?«

»Du. Ich.« Ich fuchtelte mit den Händen herum. »Wie … soll das weitergehen?«

Anja legte sich auf die Seite und schaute mich an. »Was wünschst du dir denn, wie es weitergeht?«, fragte sie mich.

Ich rollte mit den Augen, was sie zum Anlass nahm, mir in die Seite zu boxen. »Au! Du weißt schon, dass ich noch immer ganz schön lädiert bin, oder?«

»Du hast mit den Augen gerollt.«

»Ja, weil du auf meine Frage mit einer Gegenfrage geantwortet hast.«

»Sag doch einfach, was du denkst.«

»Ich hab aber zuerst gefragt«, insistierte ich.

Anja seufzte und murmelte, dass sie in der Schule schon genug solche Diskussionen hätte, aber sie gab schließlich nach. »Na schön, ich … ich genieße es sehr, dass wir wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Du nicht auch?«

Ich nickte. »Ja. Das tue ich auch.«

»Aber?«, fragte sie.

»Nichts aber.«

»Das klang nach einem Satz, der mit einem Aber fortgeführt wird.«

»Ich hab nur darauf gewartet, dass du vielleicht deiner Antwort etwas hinzufügen möchtest. Also zum Beispiel … so etwas wie eine eigentliche Antwort auf meine Frage.«

»Ist irgendwas?«, fragte sie mich und stützte sich auf ihren Arm.

»Nein, ich wollte lediglich wissen, wie das hier …«, ich zeigte mit den Fingern zwischen uns hin und her, »… in Zukunft laufen soll.«

Sie schloss kurz die Augenlider und richtete sich dann auf, sodass sie im Schneidersitz auf dem Bett saß. »Willst du mit mir Schluss machen, obwohl wir gar nicht mehr zusammen sind?«, fragte sie und schaute mich durchdringend an.

Ich riss die Augen auf, blieb aber liegen, denn was blieb mir anderes übrig? »Ich … nein … also … so wie du das jetzt sagst … weiß ich auch nicht.«

»Du weißt es nicht?«, sagte sie vorwurfsvoll.

Langsam wurde ich nervös. »Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie du dazu stehst. Deswegen wollte ich wissen, wie das in Zukunft mit uns laufen soll. Aus deiner Sicht.«

»Na, nicht so«, sagte sie.

Ich stieß Luft aus, weil die ganze Konversation überhaupt nicht so lief, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Andererseits musste ich mir eingestehen, dass ich den Einstieg gehörig verbockt hatte.

»Wenn es nach mir gegangen wäre«, sagte Anja, »hätten wir es noch einmal miteinander probiert.«

Ich schaute sie hoffnungsvoll an. »Ehrlich?«

»Aber jetzt denke ich darüber gerade etwas anders.«

Ich verzog das Gesicht, und mein innerer Analytiker, der mir schon in meiner Jugend nicht beim anderen Geschlecht geholfen hatte, kam heraus. »Das ist doch genau mein Punkt. Wir haben darüber schlichtweg nicht geredet, und ich wusste nicht, woran ich bin. Ich hatte keine Ahnung, wie du fühlst.«

»Ich wusste doch auch nicht, wie du fühlst«, maulte sie mich an.

»Habe ich was anderes behauptet?«, wollte ich so nüchtern wie möglich fragen, um die Stimmung nicht kippen zu lassen. Stattdessen klang es wohl eher genervt.

»Was willst du denn nun?«, fragte sie schließlich.

»Natürlich will ich mit dir zusammen sein«, schoss es aus mir heraus.

»Und weshalb streiten wir uns dann?«, meckerte sie.

»Weiß ich doch nicht!«, knurrte ich zurück.

Wir schauten uns beide an. Dann lachten wir. Ich griff den Kragen ihres Schlafanzugs, zog sie zu mir heran – und küsste sie!

Mein ganzer Körper kribbelte, als wir endlich wieder zueinandergefunden hatten. Die Nervosität war mit einem Mal verflogen. Ich dachte an unseren ersten flüchtigen Kuss im Auto und den anschließenden richtigen Kuss, der nur während eines Regengusses, untermalt von Céline-Dion-Musik, hätte kitschiger sein können.

Der Kuss nun hörte gar nicht mehr auf. Sie rutschte langsam immer mehr auf mich drauf. Ehe wirʼs uns versahen, hatte sie ihr Schlafanzug-Oberteil ausgezogen und auf ihr Kopfkissen geworfen, und sie fing an, an meiner Hose herumzufummeln.

»Au, au!«, rief ich, als sie kurzzeitig mit dem Hintern auf meine Beine rutschte, um mich der Hose zu entledigen.

»Entschuldigung.« Sie zuppelte nun etwas vorsichtiger, um sich danach die eigene Hose abzustreifen.

Sie setzte sich auf mich, und ich stöhnte unwillkürlich, wobei es leider kein angenehmes Stöhnen war.

»Aua! Ungh! Pfft!«, presste ich hervor, während wir einige Positionen ausprobierten, aber immer drückte irgendwo irgendwas.

»Herrgott noch mal«, sagte Anja verzweifelt, als ich ein leises Winseln vernehmen ließ.

»Glaub mir, anders wäre es mir auch lieber.«

»Und wenn ich so …«, sagte Anja und winkelte ihr Bein an, was allerdings dazu führte, dass sie ihr Gewicht auf meine andere Seite verlagerte, weswegen ich wieder das Gesicht verzog. »Offenbar nicht.«

Ich stieß die Luft aus, als sie sich wieder zurücklehnte und der Druck von meiner Seite wich.

»So richtig klappt das heute nicht, oder?«, fragte sie und schwang sich von mir herunter.

Ich wollte gerade etwas sagen, als wir beide hörten, wie die Türklinke des Schlafzimmers heruntergedrückt wurde. Mit atemberaubender Geschwindigkeit warf mir Anja meine Decke über und sich selbst ihre auch. In dem kleinen Strahl Mondlicht, der durch die Fenster fiel, sahen wir Tobias mit seinem Lieblingskuschelbären in der Tür stehen.

»Mama, ich kann nicht schlafen.«

»Na, ich glaube, wenn du nur lange genug die Augen zumachst und es ganz doll versuchst, wird das schon klappen.«

Ich bemerkte, wie sie sich unter der Decke ihre Hose anzuziehen versuchte.

»Was machst du denn da?«, fragte Tobi.

Anja sagte, ihr sei heiß gewesen, aber sie brauche nun wieder ihre Hose.

Tobi schien die Antwort zu akzeptieren, machte aber keine Anstalten, zurück ins Bett zu gehen. »Kann ich heute Nacht nicht bei euch schlafen?«

Anja warf mir einen Blick zu. Ich zuckte mit den Schultern.

»Na, dann komm her, aber pass auf, dass du deinem Papa nicht wehtust.«

Während Tobi auf ihrer Seite ins Bett kletterte, schaute ich sie entgeistert an, da meine Hose immer noch südlich des Gesäßes hing. Sie schien zu verstehen, was mein Problem war, deutete aber mit einem Kopfnicken an, dass ich mich selbst darum kümmern müsste. Also zuppelte ich unter Stöhnen die Hose zurecht, was Tobi nur noch mehr wunderte.

»War dir auch heiß, Papa?«

»Ja, aber jetzt nicht mehr.«

Anjas Blick wirkte entschuldigend, aber ich schüttelte kurz den Kopf, damit sie sich nicht weiter Gedanken darüber machte.

Tobi legte sich in die Mitte zwischen uns, weswegen wir beide etwas rutschen mussten. Die Zeiten, wo er zwischen uns ruhen konnte und es trotzdem bequem für uns drei war, lagen schon eine Weile zurück. Mit sieben Jahren brauchte er eben deutlich mehr Platz als früher. Zumal er seinen Kuschelbären mitbrachte.

Herr Balunkovic, kurz Balu, hatte seinen Namen vom Bären aus dem Zeichentrickfilm Dschungelbuch, auch wenn der aus beigefarbenem Plüsch geformte Bär nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem eher graublauen Tier aus dem Film hatte. Weder Anja noch ich hatten eine Ahnung, weswegen Tobi ihn nicht einfach nur Balu nannte, sondern darauf bestand, dass er Herr Balunkovic hieß. Aber im Grunde war das egal, solange Tobi seinen Spaß hatte. Nur in genau diesem Moment wünschte ich mir, er hätte etwas weniger Spaß an diesem voluminösen Kuschelgefährten.

Ich lag so dicht an der Kante des Betts, dass mein Arm dauernd hinunterfiel und ich mir Sorgen machte, dass der Rest des Körpers bald folgen würde. Normalerweise hätte ich mich auf die Seite gelegt, was das Problem behoben hätte, aber da ich mit meinen Bandagen den Bewegungsradius einer auf den Rücken gedrehten Schildkröte hatte, konnte ich nur auf dem Rücken liegen. Also verschränkte ich die Arme vor der Brust wie ein mumifizierter Pharao und versuchte zu schlafen.

Trotz der Unbequemlichkeit ging es mir gut. Als ich im Mondlicht noch einmal zu den beiden herüberblickte, war ich seit langer Zeit wieder richtig glücklich.

Kapitel 3 Ein neuer Nachfolger

Anja und ich waren wieder zusammen, die Familie wieder vereint. Nach all den Jahren, die ich damit verbracht hatte, mich daran zu gewöhnen, dass wir keine gemeinsame Zukunft hatten, fühlte ich mich, als ob alles möglich wäre. Im positiven Sinne.

Unser erster Kuss war über zehn Jahre her, und dennoch fühlte es sich an, als wären wir frisch verliebte Teenager, die sich in jedem freien Moment davonstahlen, um sich zu küssen. Tobi ging das relativ schnell auf den Geist.

»Müsst ihr andauernd rumknutschen? Das ist voll eklig.«

»In fünf bis acht Jahren werde ich dich fragen, ob du dann immer noch so denkst«, sagte Anja grinsend.

»Und ich werde sie daran erinnern«, schob ich hinterher, woraufhin mir Anja gleich noch einen Kuss gab.

Tobi drehte sich augenrollend weg.

Ein paar Tage nach unserem nächtlichen Gespräch bat mich Anja darum, nach einer gemeinsamen Wohnung zu suchen, denn sie wollte nicht weiter warten.

»Ist ja nicht so, als würden wir uns nicht kennen. Jeder weiß um die Macken des anderen, also brauchen wir keine Zeit, um uns an all die vermeintlichen Fehler zu gewöhnen, um dann später darüber zu entscheiden.«

»Du behauptest also, ich hätte Macken?«, fragte ich spielerisch.

»Natürlich, jeder hat welche.«

»Du nicht, du bist perfekt, so wie du bist.«

Sie schaute ganz gerührt. »Oooooh, das war so süß. Jetzt fühle ich mich ganz schlecht, dass ich das gesagt habe.«

»Ja, das ist so eine Macke von dir«, gab ich grinsend zurück, und sie knuffte mich spaßhaft gegen den Arm.

Also jonglierte ich die nächsten Tage meinen Laptop auf dem Schoß und schaute, ob in den Kleinanzeigen diverser Tageszeitungen irgendwas zu finden war.

Das Erste, was mir auffiel, war, dass die Mieten in den letzten Jahren offenbar ordentlich angezogen hatten. Allerdings konnten wir wohl froh sein, dass wir jetzt eine Wohnung suchten und nicht erst in ein paar Jahren, denn es wurde zum Teil abenteuerlich in Berlin.

Das Zweite, was mir auffiel, war, dass ich wohl zum ersten Mal nicht mehr in den Kleinanzeigen von Tageszeitungen blätterte, sondern mich durchklickte. Tatsächlich begriff ich, dass ich seit Ewigkeiten keine Tageszeitung mehr in den Händen gehalten hatte. All die Nachrichten über das große Zeitungssterben ergaben nun einen Sinn. Ich war Teil des Problems, denn ich kaufte schlichtweg keine mehr.

Ich war noch mitten in Gedanken, als mich plötzlich Thanatos überraschte und sich schwungvoll auf den Sessel fallen ließ.

»Hallo! Wie geht es dir?«, sagte er überschwänglich.

»Gut. Anja und ich sind wieder zusammen.«

Sein breites Lächeln flachte etwas ab. »Ihr seid aber schnell.«

»Schnell? Seit ich aus dem Krankenhaus raus bin, hätten wir 50-mal zusammenfinden müssen.«

»Und die Tatsache, dass sie sich von dir hat scheiden lassen, spielt keine Rolle mehr?«

»Das hatte ja unter anderem damit zu tun, dass es da dieses Problem zwischen dir und mir gab.«

»Was für ein Problem zwischen uns? Vielleicht trügt meine Erinnerung, immerhin bin ich schon über 500 Jahre auf dieser Welt.«

»Nein, ich glaube, dass mit deinem Erinnerungsvermögen alles in Ordnung ist, aber du dich nur selektiv erinnern willst. Anja und ich hatten uns auseinandergelebt, weil ich sterben sollte. Weißt du noch? Ist noch nicht so lange her.«

Tod hob die Augenbrauen. »Du bist ja geradezu schnippisch heute. Darf ich dich daran erinnern, wer dich …«

»Jaja, du hast mich gerettet und so weiter. Trotzdem musste ich ja davon ausgehen, dass ich sterbe. Du, der Tod – ich, der es werden sollte. Dieses Problem, weißt du?«

»Ach ja.«

»Genau.«

Einen Moment lang schwiegen wir, und Tod rollte den Stock des Keschers in den Fingern.

Schließlich brach ich das Schweigen. »Hast du es dieses Jahr irgendwie ganz besonders auf die Menschen abgesehen? Neulich der Flugzeugabsturz, jetzt diese eine Moderatorin und der Regisseur, und Michael Jackson auch letzten Monat.«

Tod setzte sich auf den Sessel, legte den Kescher beiseite und verschränkte die Finger ineinander. »Ach, das ist doch alles das Übliche. Außerdem ist es ja nicht so, als könnte ich mir das aussuchen.«

»Ob-La-Di, Ob-La-Da?«

»Ganz genau«, bestätigte Thanatos. »Wobei ich fast sagen würde: All Things Must Pass.«

Ich runzelte die Stirn. »Bist du jetzt von den Beatles zu George Harrison übergegangen? Zugegeben, der Weg ist nicht weit.«

»Was soll ich sagen? Ich habe mich den Sommer über etwas mit dem Werk von George Harrison beschäftigt und finde den Text etwas tiefsinniger als Ob-La-Di, Ob-La-Da.«

»Es ist vermutlich nicht sehr schwer, einen tiefsinnigeren Text als den zu schreiben. Es sei denn, man ist der Texter der Black Eyed Peas.«

»I Gotta Feeeling, bei denen geht das nur Boom Boom Pow«, sagte Tod und sah mich mit einer Mischung aus Stolz und Verschmitztheit an.

»Manchmal frage ich mich wirklich, wann du auch noch Zeit hast, Musik zu hören.«

Er schob die Kapuze etwas nach hinten, um mir zu zeigen, dass er Ohrhörer trug. »Während der Arbeit.«

»Wie … woher hast du … egal. Du hörst während der Arbeit Musik? Pfeifst du auch, wenn in einem Kriegsgebiet gerade jemand von einer Granate zerrissen wird, bevor du ihn holst?«

»Dafür, dass es dir angeblich so gut geht, stichelst du heute aber erheblich rum.«

»Ich wundere mich nur.«

»Auch mein Gemüt braucht mitunter etwas Unterstützung beim Tagwerk, wenn es recht ist.«

Ich wusste nicht, was mich mehr überraschte: dass Tod während der Arbeit Musik hörte oder ich all die Jahre davon nichts mitbekommen hatte.

Er zeigte auf meine Beine. »Wann kannst du denn wieder laufen, damit wir mal wieder etwas unternehmen können?«

»Spätestens nächsten Monat. Wird auch Zeit. Andererseits muss ich mir bis dahin im Klaren darüber sein, wie es weitergehen soll.«

»Du willst immer noch deinen Job aufgeben?«

»Ja. Schon. Wahrscheinlich. Denke ich.«

»Immer noch keine Idee, was du machen willst?«

»Keine Ahnung. Ich hatte ja daran gedacht, mich bei Ärzte ohne Grenzen zu melden, aber da habe ich ja dann doch wieder nur mit Tod und Gewalt zu tun. Nichts gegen dich persönlich.«

»Schon gut. Mir ist klar, dass das Ergebnis meiner Arbeit den wenigsten Leuten gefällt.«

»Das ist sehr euphemistisch ausgedrückt.« Ich überlegte kurz. »Natürlich kann ich auch deswegen nicht zu Ärzte ohne Grenzen gehen, weil ich dann von Anja und Tobi getrennt wäre.«

Tod deutete auf meinen Laptop. »Gar kein Buch heute?«

»Ehrlich gesagt, suche ich gerade nach einer gemeinsamen Wohnung für Anja, Tobi und mich.«

Tod hob erneut die Augenbrauen. »Ihr vergeudet keine Zeit, was?«

»Man könnte meinen, dass wir schon genug Zeit vergeudet haben, findest du nicht?«

Er zuckte mit den Schultern und lächelte wieder.

»Irre ich mich, oder bist du heute überraschend gut drauf?«, sagte ich. »Besonders wenig zu tun heute? Oder besonders viel? Ich weiß nie genau, was davon dir besser gefällt.«

»Nach all den Jahren hältst du mich noch immer für einen herzlosen Serienkiller, scheint mir.«

»Du musst doch zugeben, dass dir das Ganze schon ein wenig Spaß macht. Zumal du offenbar neuerdings Musik dabei hörst.«

»Ich versuche, die positiven Seiten daran zu sehen. Würde ich es nur negativ sehen, wäre ich vielleicht verbittert. Wer hätte etwas davon?«

»Wie auch immer«, sagte ich. »Also, was gibt es zu erzählen?«

Thanatos griff nach dem Kescher und legte ihn quer über seine Beine. Seine knöchrigen Hände lagen fest um den Holzstab und schlugen ihn aufgeregt auf die Knie. »Ich glaube, ich habe einen Nachfolger gefunden!«

Ich brauchte einen Moment, bis ich die Information verarbeitet hatte. »Du hast was?«

»Ich habe jemanden gefunden, der mich sehen kann.«

»Und du denkst …«

»Es könnte sein, dass ich einen Ersatz für dich gefunden habe!«

Thanatos wirkte so aufgeregt und erfreut, dass es irritierend war. Ich konnte mich nicht erinnern, ihn irgendwann schon einmal so erlebt zu haben. Dazu kam meine eigene Verwunderung darüber, dass ich offensichtlich so schnell ersetzbar war. Fast mein ganzes Leben kannte ich den Tod, und quasi mein ganzes Erwachsenenleben war davon geprägt, dass irgendeine Kraft im Universum der Meinung war, ich solle sein Nachfolger werden. Selbst nachdem Thanatos mich vor meinem eigenen Tod gerettet und mir gesagt hatte, dass ich vermutlich den Rest meines Lebens in Ruhe verbringen könnte, war ich das Gefühl nicht losgeworden, dass ich als Nachfolger noch nicht abgeschrieben war. Nennen wir es ein permanentes Kratzen in den hinteren Winkeln meines Kopfes, das ich nie ganz loswurde. Und nun diese Nachricht. Ich war zu gleichen Teilen verwirrt über die Information, überrascht, dass es mit dem Nachfolger so schnell ging, erfreut, dass Tod darüber so glücklich war, erleichtert, dass ich offenbar nicht mehr gebraucht wurde … und gekränkt, weil ich nun eine weniger wichtige Position in seinem Dasein einnehmen würde.

Das Grinsen auf Tods Gesicht flachte etwas ab. »Freust du dich gar nicht?«

»Ich …« Ich brauchte einen Moment, um das Ganze zu verarbeiten. »Wie … Was war denn genau?«

Tod wackelte euphorisch mit dem Kopf. »Ich war gerade in Toronto, wo ein Mann vom Auto überfahren wurde, als ich bemerkte, wie mich eine junge Frau kritisch beäugte.«

»Und hast du mit ihr gesprochen?«

»Nachdem ich mir sicher war, dass sie mich sehen konnte … natürlich!«

»Wow«, sagte ich. »Und die ganze Zeit hast du auf dieser Information gesessen und nichts gesagt? Wir reden über George Harrison, und jetzt erst erwähnst du das?«

»Was ist los mit dir?«, wunderte sich Thanatos. »Ich hatte angenommen, du bist erleichtert über diese Nachricht. Also, ich war es, immerhin bedeutet es, dass du nicht mehr mein Nachfolger werden sollst, oder?«

»Ja, nehme ich an«, sagte ich. »Ich bin einfach nur … überrascht. Aber ich freue mich für dich, dass du dich so darüber freuen kannst.«

Sein Lächeln wurde wieder breiter, als plötzlich ein zweiter Tod auftauchte, neben sich eine etwas überrumpelte, ostasiatisch aussehende Frau im Pyjama, die ein erschrockenes Gesicht machte und sich kurz darauf auf den Wohnzimmertisch übergab.

»Was zum Teufel?«, sagte ich und wollte hochfahren, aber meine eingegipsten Beine verhinderten das.

»Oh, das tut mir so leid«, stöhnte die junge Frau und hielt sich die Hand vor den Mund, als wäre sie noch nicht fertig.

Thanatos, den es mittlerweile wieder nur einmal gab, verzog das Gesicht. »Ich hatte vergessen, dass es den Leuten beim ersten Mal so ergeht.« Er wandte sich an seine Begleitung. »Das geht bald vorbei.«

Als der Geruch des Erbrochenen zu mir vordrang, musste ich selber würgen, aber es gelang mir, mich zu beherrschen.

Thanatos war derweil durch die Wohnung gehuscht und hatte im Bad Eimer und Lappen gefunden. Wenig begeistert wischte er den Dreck vom Tisch und brachte ihn weg. Ich hingegen war nur froh, dass nichts meinen Laptop getroffen hatte.

Die junge Frau hatte sich in den Sessel fallen lassen und hielt sich den Bauch. Ihr Kopf hing über der Rückenlehne, aber sie war noch immer käseweiß im Gesicht.

»Das will ich nie wieder machen«, sagte sie.

»Da würde ich nicht drauf wetten«, sagte ich und schob noch schnell ein »Hallo« hinterher. Ich lächelte.

Sie hob den Kopf und sah mich an. Langsam schien wieder Farbe in ihr Gesicht zurückzukehren. Trotzdem hatte ich Probleme, ihr Alter zu schätzen. Sie sah aus wie ein Teenager, wirkte aber älter. »Hallo. Wer bist du … und wo bin ich hier?«

»Mein Name ist Martin, und du bist in der Wohnung meiner, ja, Freundin, schätze ich. Und wie heißt du?«

»Ich bin Gemma.«