Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

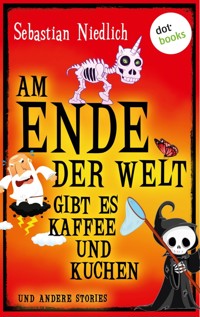

Comedy der Meisterklasse: "Das Ende der Welt ist auch nicht mehr, was es mal war" von Bestsellerautor Sebastian Niedlich als eBook bei dotbooks. Mit Humor ist alles leichter – selbst dann, wenn man in einem Restaurant landet, in dem auch das Jüngste Gericht serviert wird. Oder wenn man den schrecklichsten Liebeskummer aller Zeiten hat. Oder man ein klitzekleines bisschen daran schuld sein könnte, dass die Erde von galaktischen Angreifern in die Luft gesprengt wird. Klingt verrückt? Ist es auch! Und das Einhorn, das beim Ende der Welt eine durchaus tragende Rolle spielt, haben wir bisher noch nicht einmal erwähnt … Außerdem erstmals, exklusiv, erstaunlich: Niedlich dichtet! Und während sich Goethe und Wilhelm Busch vermutlich mit der Eleganz untoter Synchronschwimmer im Grab umdrehen, versprechen wir Ihnen beste Unterhaltung! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das Ende der Welt ist auch nicht mehr das, was es mal war", die neuen Spaß-Erzählungen und Nonsens-Gedichte von Sebastian Niedlich. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Mit Humor ist alles leichter – selbst dann, wenn man in einem Restaurant landet, in dem auch das Jüngste Gericht serviert wird. Oder wenn man den schrecklichsten Liebeskummer aller Zeiten hat. Oder man ein klitzekleines bisschen daran schuld sein könnte, dass die Erde von galaktischen Angreifern in die Luft gesprengt wird. Klingt verrückt? Ist es auch! Und das Einhorn, das beim Ende der Welt eine durchaus tragende Rolle spielt, haben wir bisher noch nicht einmal erwähnt …

Über den Autor:

Sebastian Niedlich, 1975 in Berlin geboren, war zum Zeitpunkt seiner Geburt schriftstellerisch untätig und nahm diese Profession erst später im Leben auf, nachdem er sich vorher an Drehbüchern versucht hatte. Er lebt in Potsdam und bereut es bisher nicht.

Bei dotbooks veröffentlichte Sebastian Niedlich bereits die Romane »Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens«, »Der Tod ist schwer zu überleben«, »Und Gott sprach: Es werde Jonas« und »Dicker Teufel umständehalber in liebevolle Hände abzugeben« sowie die Erzählbände »Der Tod, der Hase, die Unsinkbare und ich« und »Ein Gott, drei Könige und zwei Milliarden Verrückte«.

Die Website des Autors: www.sebastianniedlich.de

Der Autor im Internet: www.facebook.com/SebastianNiedlich.Autor

***

Originalausgabe Oktober 2016

Copyright © der Originalausgabe 2016 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Ralf Reiter

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Illustrationen von shutterstock/Matthew Cole und shutterstock/Anna Bogatirewa

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH

ISBN 978-3-95824-797-0

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Ende der Welt ist auch nicht mehr das, was es mal war« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Sebastian Niedlich

Das Ende der Welt ist auch nicht mehr das, was es mal war

Stories

dotbooks.

Die Ballade vom traurigen Einhorn

Gott sprach zu Noah einst: »Pass auf!

Hier kommt der Programmablauf.«

Regnen soll es 40 Nächte,

bis das Wasser Tod ihm brächte.

Noah dachte: »Ist schon klar,

ich bau ’ne Arche, wunderbar.

Damit mein Leben ich nicht verliere,

auch die Familie und die Tiere.«

Gott sprach: »Knorke, tolle Sache.

So klappt das dann mit meiner Rache.

Die Menschheit wird hinweggefegt,

und hinterher wird neu gepflegt.«

So kamen die Tiere von überall ran

und halfen mit beim großen Plan.

Nur dem Einhorn schien’s zu dumm,

es machte keinen Finger krumm.

Die anderen Tiere wunderten sich,

und fanden das Ganze ärgerlich.

»Warum stehst du nur faul daneben,

willst du denn nicht auch überleben?«

»Noah sagte, es gibt nur mich,

keine Frau, wie fürchterlich!

Drum darf ich nicht mit auf die Reise

und bleib bedauerlicherweise.«

Die anderen Tiere wurden böse

und machten nur noch mehr Getöse.

»Helfen kannst du aber doch,

sonst fliegst du hochkant ab ins Loch.«

So kam’s, aus Worten wurde Streit,

sind alle Tiere für Gewalt bereit.

Das Einhorn, das gar nicht kämpfen wollte,

tat es, weil ihm jeder grollte.

Das Einhorn spießte mit dem Horn,

so manches Tier direkt von vorn

mitten in den Bauch hinein

und auch mal direkt ins Gebein.

Es starben erst die süßen Hasen,

die Tiger bluteten durch die Nasen,

Mäuse, Hamster und Kojoten

waren einige der pelz’gen Toten.

Auch Elefanten fielen nieder,

begruben unter sich Gefieder,

Eidechsen, Frösche und auch Schlangen,

selbst Löwen ist es schlecht ergangen.

Als Noah sah, was war geschehen,

erhob er ein wehklagendes Flehen.

»Lieber Gott, schau, was verbleibt,

die meisten Tiere sind entleibt!«

Das Einhorn aber lebte trotzig,

und sagte dann zu Noah protzig:

»Wenn alle anderen weg sind nun,

kannst mich ja in die Arche tun.«

Doch Noah fand das gar nicht witzig,

holt seine Söhne, die noch schwitzig

mit der Schnur das Einhorn fingen

und es an den Baume schlingen.

Dort stand es nun und sah mit an,

wie neue Tiere liefen ran,

die Arche füllten bis zum Kopf.

Der erste Regen kam – tropf, tropf.

Das Wasser stieg schnell immer höher,

das Einhorn wurde immer blöder.

»Ich glaub, das ist das End’ der Welt

hätt ich mich nur dazugesellt.«

Als alles unters Wasser sank,

auch das Einhorn bald ertrank

und fand sich in der Hölle gleich,

ganz ohne Muskeln oder Fleisch.

Das Einhorn aber lauthals schreit:

»Was für eine Ungerechtigkeit!

Ich hab mich doch nur selbst verteidigt,

sonst hätten die mich doch beseitigt!«

Dem Teufel war das ziemlich schnuppe,

er holte trotzdem eine Gruppe

Menschen, die seit Kurzem tot,

und machte ihm ein Angebot.

»Hör mal, Einhorn, wie wäre es,

du machst was ganz Besonderes.

Zum Beispiel Leute mit dem Horn aufspießen,

könnt’st du das vielleicht genießen?«

Das Einhorn konnt sich nicht entscheiden,

die Leute aber auch nicht leiden

und zuckte schließlich mit den Knochen:

»Na gut, dann hätten wir das besprochen.«

So nimmt es denn seit Noahs Zeiten

mangels anderer Möglichkeiten

die Leiber der Sünder voll aufs Korn

und spießt sie blutig mit dem Horn.

Drum, Leute, passt gut auf im Leben,

es ist seit Langem vorgegeben:

Bist du nicht immer gut und freundlich,

wartet schon das Einhorn auf dich.

Am Ende der Welt gibt es Kaffee & Kuchen

Lucy bog mit ihrem Kleinwagen auf das Gelände neben dem Diner, das von ihrem Chef liebevoll »Parkplatz« genannt wurde. Eigentlich war es nur eine Fläche aus festgefahrenem Sand neben der Straße, wo jede Bewegung, sei es von Füßen oder Rädern, derart viel Staub aufwirbelte, dass das Atmen schwerfiel. Der Motor stotterte kurz, als sie den Schlüssel herumdrehte und der Wagen ausging. Die Warnlampe, die die ganze Fahrt über leuchtete und ihr sagen wollte, dass der Wagen zur Inspektion musste, ignorierte sie schon seit Wochen. Dafür hatte sie keine Zeit. Und nicht das Geld.

Sie griff nach der schweren Tasche voller Bücher auf dem Beifahrersitz und stöhnte leicht, als sie sie anhob. Als sie die Tür öffnete, hustete sie, da die Staubwolke, die ihr Wagen hinterlassen hatte, sich noch nicht gelegt hatte. Hastig schloss sie den Wagen ab, und ein kurzer Blick auf den Parkplatz zeigte, dass bereits Gäste da waren. Außer ihrem Auto standen dort noch der Pick-up ihres Chefs, der vollgepackte Kombi von Leuten, die offenbar auf der Durchreise waren, ein Motorrad und ein großer Laster, der Paul, einem Stammgast, gehörte. Sie lief die Straße zum Eingang des Diners entlang und hielt sich rechts auf der Seite, die aus der Stadt hinausführte, aber vermutlich hätte sie auch mitten auf der Straße gehen können, da sich kaum je eine Seele hier hinaus verirrte. Die Ortschaft hinter ihr lag zwar noch in Sichtweite, war aber so weit weg, dass sie wie eine Fata Morgana am Horizont wirkte. Und aus der Richtung, in die sie schaute, weg von der Stadt, kamen noch seltener Besucher.

Außer ihr störte kein Mensch oder Tier das leise Rauschen des Windes, der die rollenden Strauchgewächse durch die Prärie schob.

Ihre Tasche polterte gegen die Glastür, als sie eintrat. Sofort traf sie der Blick von Maurice, ihrem knapp zwei Meter großen, schwarzen Chef, der hinter dem Tresen mit der Kaffeemaschine kämpfte. Und sein Blick war nicht freundlich.

»Verdammt, Mädchen! Hast du eigentlich mal auf die Uhr gesehen?«

Natürlich regte Maurice sich auf. Er hätte sich aber auch aufgeregt, wenn sie nur zwei Sekunden zu spät gekommen wäre. Sie vermutete, dass das an seiner Armee-Vergangenheit lag, wo Pünktlichkeit immer großgeschrieben worden war. »Ja, ich habe auf die Uhr gesehen und festgestellt, dass sie stehen geblieben ist. Aber wie es der Zufall will, kann ich mir keinen neuen Wecker leisten, weil mein Chef mir zu wenig zahlt.«

»Vielleicht zahlt dein Chef dir zu wenig, weil du nicht pünktlich kommst.«

»Na, wenn man das nicht als die Zwickmühle des Lebens bezeichnen möchte«, sagte Lucy und ließ ihre Tasche hinter dem Tresen auf den Boden poltern. »Aber im Ernst, es tut mir leid, Maurice, aber ich musste noch meine Unterlagen für die Uni zusammenkramen.«

Maurice seufzte und wischte sich die Finger an einem Tuch ab. »Mädchen, deine Schicht beginnt um halb neun. Nicht Viertel nach neun. Du kannst nicht fast eine Stunde später kommen, ohne vorher mal Bescheid zu geben.«

Sie stemmte ihre Hände in die Hüften. »Und wenn du mal ein Telefon anschaffen würdest, das in dieser gottverlassenen Gegend auch funktioniert, hätte ich dir vielleicht rechtzeitig Bescheid geben können.«

»Verdammt!«, rief Maurice. Seine Stimme überschlug sich fast dabei. Er verschwand in der Küche. »Nun wirf dir schon die Schürze über und fang an. Wir haben Gäste, und ich kann nicht die Küche und die Bedienung übernehmen.«

Lucy nahm die Schürze vom Haken und streifte sie über. Sie nickte Paul, dem Truckfahrer, auf seinem Stammplatz am kurzen Ende der Theke zu. Er fasste sich ans Basecap und lächelte sie mit den paar Zähnen an, die ihm verblieben waren, bevor er sich wieder dem Fernseher hinter dem Tresen zuwandte, in dem Sport gezeigt wurde.

Lucy schlang die Bänder der Schürze einmal um den Bauch und verknotete sie. »Schätze, meine späte Ankunft hat dich heute schon eine halbe Million Umsatz gekostet, Boss«, sagte Lucy laut, damit Maurice in der Küche sie durch die Durchreiche hören konnte.

»Wir haben genug Gäste, um die du dich kümmern könntest«, sagte er und fing an, Zutaten zu sortieren.

»Tu doch nicht so, als ob hier so viel zu tun wäre. Wir sind mitten im Nirgendwo, Maurice. Morgens würdest du auch mal eine Stunde ohne mich auskommen«, sagte sie, während sie die Kaffeemaschine nachfüllte.

»Mädchen, wenn du denkst, dass ich den Laden hier morgens allein schmeißen kann, sollte ich vielleicht dein Gehalt kürzen.« Er drehte ein paar Eier auf der Bratfläche. »Oder dich vielleicht gleich feuern, mit dieser Attitüde.«

»Hast du schon wieder ein neues Wort gelernt?«, fragte sie ihn.

»Was hast du denn jetzt schon wieder?«

»Attitüde. Offenbar.«

Sie sah, wie Maurice den Kopf schüttelte. »Ich sollte mich wirklich nach einer neuen Bedienung umsehen. Erst zu spät kommen und dann auch noch Widerworte geben.«

»Ja, aber eigentlich findest du mich total witzig und süß und bist dankbar, dass ich wenigstens etwas Trinkgeld für uns beide raushole«, sagte sie, und er grunzte nur zur Antwort. »Außerdem weißt du ganz genau, dass du hier draußen so schnell keine andere Bedienung findest. Und ich brauche den Job.«

»Pünktlichkeit gehört dazu, Mädchen. Jetzt kümmere dich einfach um die Gäste«, sagte er, schnappte sich ein Messer und begann, Paprika zu schneiden, als müsste er sie umbringen.

Lucy ging um den Tresen und schaute nach den Gästen, die weiter hinten saßen. Wer auch immer das Diner mal gebaut hatte, wollte die Bedienung wohl damit ärgern, dass sie immer den weitesten Weg zu den Kunden nehmen müsste. Die Öffnung des Tresens war vorne in der Nähe der Eingangstür, sodass Lucy am langen Ende des Tresens erst auf der Küchenseite, dann auf der Kundenseite entlangmusste. Neben dem Eingang, vor dem großen Frontfenster, befanden sich fünf Sitznischen, bevor der Gang eine Biegung machte, welcher der Tresen ebenfalls folgte. An diesem kürzeren Ende des Diners gab es ebenfalls ein großes Seitenfenster, eine etwas geräumigere Sitzecke zwischen den beiden Fenstern und zwei weitere Sitznischen. Am kurzen Ende des Tresens standen drei Hocker, von denen einer im Grunde immer für den einzigen Stammgast des Diners reserviert war, der hier sein Frühstück zu sich nahm.

In der Ecke zwischen dem großen Frontfenster und dem Seitenfenster, dort, wo die einzigen drei Pflanzen des Diners standen, saß eine Familie: Vater, Mutter, zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Die Eltern studierten die Speisekarte. Die Kinder tranken Cola und starrten auf den zweiten Fernseher, der etwas abseits von ihnen an der Decke hing und auf den Nachrichtenkanal eingestellt war. Ist wohl egal, was da läuft, dachte Lucy. Sobald irgendwo ein Fernseher an ist, schauen die Kinder hin.

Der vollgepackte Kombi, ging es Lucy durch den Kopf. Sie behielt die Eltern einen Moment im Blick und dachte, dass der Vater vermutlich in der IT-Branche tätig war und seine Kinder sonst kaum sah. Er hatte diese typische Blässe von Leuten, die den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm hockten und kaum die Sonne sahen. Die Mutter war etwas bieder gekleidet und vermutlich Teilzeitkraft in der Sachbearbeitung. Bei einer Versicherung oder so. Vielleicht hatten sie sich sogar in der gleichen Firma kennengelernt.

Vielleicht war er aber auch Killer bei der Mafia und sie die Tochter einer verfeindeten Familie, die sich während der Arbeit kennen- und lieben gelernt hatten und sich nun mit den Kindern in einen anderen Staat absetzen wollten, um auf normale Familie zu machen. Lucy stellte sich vor, dass man da bestimmt einen Film draus machen könnte.

In der letzten Ecke, ganz hinten, am weitesten entfernt vom Eingang, saß die Motorradfahrerin, wie man unschwer an ihrer Lederkluft erkennen konnte. Lucy stellte sich vor, dass sie eine Karrierefrau war, die sich gerade eine Auszeit von ihrer Arbeit und ihrer Beziehung genommen hatte, um die Welt zu erkunden und sich selbst zu finden. Was auch immer dieses »sich selbst finden« heißen mochte. Oder sie war eine Polizistin, die suspendiert worden war und nun auf eigene Faust einen Killer suchte. Vielleicht hatte sie eine heiße Spur zum Familienvater geführt, und nun beschattete sie ihn.

Lucy sah ein paarmal zwischen der Familie und der Motorradfahrerin hin und her, aber beide Parteien kümmerten sich nur um ihren eigenen Kram. Lucy lächelte und zuckte mit den Schultern, dann ging sie zunächst an den Tisch der vierköpfigen Familie. »Kann ich Ihnen irgendwas bringen?«, fragte sie in die Runde und lächelte speziell die Kinder an, die aber gar nicht so richtig Notiz von ihr nahmen.

»Wir hatten vor ein paar Minuten Kaffee bestellt«, sagte der Vater.

Lucy seufzte. »Ich habe gerade frischen Kaffee aufgesetzt. Bitte gedulden Sie sich noch einen Moment. Vielen Dank.«

»Ansonsten hatten wir Ihrem Kollegen schon gesagt, was wir essen möchten. Allerdings hätten wir gerne noch eine zweite Portion Pancakes. Sonst streiten die Kinder«, sagte der Vater.

»Natürlich«, antwortete Lucy und lächelte weiterhin freundlich. Sie nahm dem Vater die Speisekarte ab und ging weiter zur Motorradfahrerin, die über einer Landkarte hing und verwirrt schaute.

»Haben Sie schon bestellt?«, fragte Lucy.

Die Bikerin schreckte hoch.

»Oh, entschuldigen Sie, ich wollte nicht …«

»Schon gut«, sagte die Motorradfahrerin, »ich war nur gerade in Gedanken.«

»Verfahren, was?«

»Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich wäre auf der richtigen Straße, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich kann diesen Ort hier nicht finden.«

»Ja, ich glaube, dass die wenigsten Kartenhersteller dazu neigen, ›Ende der Welt‹ auf ihre Produkte zu schreiben.«

Die Motorradfahrerin sah sie skeptisch an.

»Na ja, machen wir uns nichts vor«, erklärte Lucy. »Wir sind hier mitten in der Einöde. Das Diner gibt es nur, weil es früher an der großen Durchgangsstraße lag, aber seit die Interstate gebaut wurde, damit die Laster noch schneller irgendwelchen Technikmüll aus China quer durchs Land fahren können, ist das hier quasi alles, was es in der Gegend gibt. Yay, der amerikanische Traum.«

Die Frau schaute immer noch skeptisch.

»Lassen Sie mich mal sehen.« Lucy nahm die Karte und warf einen Blick darauf. Dann nickte sie und zeigte der Motorradfahrerin die Stadt, die ein paar Meilen entfernt lag. Sie fuhr mit dem Finger eine dünne Straße entlang und markierte mit dem Fingernagel, wo sie sich gerade befand. Ein nicht näher gekennzeichneter Punkt an einer Straße, die durch ein erstaunlich großes Nichts führte, wenn man die Stadt außer Acht ließ, über die sich aber selbst die Einwohner kaum Gedanken machten. Die Bikerin sah sie erleichtert an und dankte ihr.

Lucy war neugierig geworden. »Wenn ich fragen darf, was verschlägt Sie denn in unsere blühende Metropole?«

»Ach, ich bin einfach nur auf der Durchreise. Ich will einmal die Staaten von Ost nach West durchqueren. Das war schon ein Traum von mir, als ich noch ein kleines Mädchen war. Ganz allein, mit dem Motorrad.«

»Da müssen Sie aber eine Menge Zeit mitbringen. Und Sitzmuskeln. Das ist ein ganz schöner Weg.«

Die Frau lächelte, aber hinter dem Lächeln schien ein gewisser Grad Traurigkeit zu stecken. »Ich habe mir mal eine Auszeit vom Job gegönnt. Habe die letzten Jahre fast nur gearbeitet, da kann ich mir auch mal was gönnen.«

Bingo, dachte Lucy. Voll ins Schwarze. Aber das sagte sie natürlich nicht, sondern fragte nur, ob die Frau denn keine Angst davor hatte, dass ihr unterwegs irgendetwas zustoßen könnte.

»Was soll mir schon passieren? Ich sitze ja nicht erst seit gestern auf der Maschine. Und es ist ja auch nicht überall so einsam wie hier.«

»Nirgends ist es so einsam wie hier, würde ich sagen.« Lucy lächelte sie an.

»Außerdem vertraue ich auf Gott«, sagte die Frau und zog eine Kette mit einem Kreuz aus ihrem Ausschnitt.

»Schade nur, dass Jesus offenbar kein Navigationssystem ist, was?«, scherzte Lucy, aber die Frau musterte sie plötzlich, als hätte sie vor ihren Augen mit dem Teufel geschlafen.

Lucy, die aus einer jüdischen Familie stammte, aber sich nie wirklich mit Religion beschäftigt hatte, lächelte freundlich und zeigte ihren kleinen Notizblock, um die Frau daran zu erinnern, weswegen sie eigentlich da war.

»Haben Sie vielleicht irgendwas Veganes?«, sagte die Motorradfahrerin.

»Äh, wir …«, Lucy musste einige Momente nachdenken, »… wir haben einen vegetarischen Burrito, glaube ich. Vielleicht schauen Sie einfach in die Karte.«

Die Frau starrte auf die in Leder gebundene Karte und verzog das Gesicht. »Ist das echtes Leder?«

Lucy stutzte erneut. »Ehrlich, keine Ahnung.«

»Vielleicht erzählen Sie mir einfach, was Sie so haben, damit ich nicht das tote Tier berühren muss, das für diese Karte sein Leben lassen musste.«

Nun zog Lucy eine Augenbraue hoch. »Sie sind sich schon bewusst, dass Sie einen Anzug aus Leder tragen, oder?«

»Das ist Kunstleder.«

»Also, wenn ich mir die Karte hier so anschaue, bezweifle ich, dass auch das echtes Leder ist. Aber selbst wenn, tragen Sie ja nicht die Verantwortung dafür, dass die Haut des Tieres dafür verwendet wurde.«

»Aber ich würde damit das Problem unterstützen.«

Lucy hatte keine Lust, sich auf eine solche Diskussion weiter einzulassen, weil sie das zu gut von ihren Kommilitonen kannte. Im Zweifelsfall würde sie nur bockig reagieren und somit die Kundin verärgern. Also grübelte sie, welche Speisen vielleicht passend waren.

»Wie wär’s mit etwas Rührei?«

»Ich bin Veganerin! Und Sie bieten mir Eier an?«

»Entschuldigung, ich hab für einen Moment nur überlegt, was wir an fleischlosen Gerichten haben. Und ich dachte zum Frühstück, da wäre …«

»Keine Eier!«

»Ja, schon gut. Wie wäre es mit dem vegetarischen Burrito, den ich erwähnt habe?« Aber die Frau schüttelte den Kopf.

»Salat?«

»Nein, ich will etwas Ordentliches.«

»Was genau soll ich mir darunter vorstellen?«

»Werden Sie etwa schnippisch?«

»Ich will lediglich wissen, was Sie essen möchten.«

»Fragen Sie mich doch nicht, was ich will, sondern sagen Sie mir, was Sie haben.«

Lucy war mittlerweile genervt von der Frau, versuchte aber, freundlich zu bleiben. »Wie wäre es denn mit einem einfachen Brot und Butter?«

»Butter ist nicht vegan.«

»Dann eben Margarine.«

»Ist es denn vegane Margarine?«

Lucy hob die Schultern. »Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen anbieten soll. Vielleicht haben wir einfach nicht das Richtige für Sie.«

Die Frau rümpfte die Nase und nahm dann einfach einen Kaffee, in der Hoffnung, dass der zumindest vegan hergestellt war.

»Was soll denn beim Kaffee nicht vegan sein? Der ist doch aus Bohnen, oder etwa nicht?«

»Aber manchmal werden die Bohnen mit tierischen Produkten behandelt«, antwortete die Bikerin.

Lucy konnte nur mit der Schulter zucken und notierte die Bestellung auf ihrem Zettel. Aber bevor sie gehen konnte, bestellte die Frau noch einen Apple Pie, sofern der ohne Butter gebacken war. Lucy wollte nachfragen, klemmte sich die Speisekarte unter den Arm und ging.

Während sie an der großen Fensterscheibe vorbeilief, die zur Straße zeigte, sah sie skeptisch in die Ferne der Prärie. Dort war etwas Dunkles, Schemenhaftes am Horizont zu erkennen, aber die Umrisse waren noch zu verschwommen, als dass sie hätte sagen können, ob das ein Mensch, ein Panzer oder ein Flugzeugträger war.

Hinter dem Tresen spießte sie die Zettel, die Maurice mitteilten, was er zubereiten sollte, auf eine Nadel. »Einmal noch Pancakes für die Familie, Maurice!«

»Eins nach dem anderen!«, polterte er. »Ich kann mich nicht zerreißen.«

»Wäre auch kein schöner Anblick, vermute ich mal. Aber wenn du schon bei den paar Leuten, die momentan im Diner sind, in der Küche verzweifelst, was wird dann, wenn die Bude mal voll ist?«

»Mach du deine Arbeit, ich mach meine. Ich quatsche dir ja auch nicht rein.«

Lucy schüttelte den Kopf und lächelte.

»Hast du irgendeine Ahnung, ob wir veganes Essen haben?«, fragte sie.

»Salat?«, sagte Maurice und zuckte mit den Schultern.

»Es sollte schon etwas Ordentlicheres sein.«

»Was genau soll das denn bedeuten?«

Jetzt zuckte Lucy mit den Schultern. »Ich weiß auch nicht so genau.«

»Wir haben den Veggie-Burrito. Aber wenn ich genau darüber nachdenke, ist da Käse drin. Ob der Käse allerdings je eine Kuh aus der Nähe gesehen hat, ist die Frage. So billig, wie der ist, könnte es glatt ein Rest aus einer Reifenfabrik sein.«

»Erinnere mich daran, hier nichts mehr mit Käse zu essen«, sagte Lucy.

»Ansonsten … weiß ich jetzt auch nicht. Meinst du, wir brauchen mehr vegane Gerichte auf der Speisekarte?« Maurice schien darüber nachzudenken, ob mehr Speisen mit Tofu den Laden in einen Publikumsmagneten verwandeln würden. Lucy stand dem eher skeptisch gegenüber.

»In den fast zwei Jahren, die ich nun hier bin, ist das das erste Mal, dass jemand explizit nach veganem Essen fragt. Ich würde sagen, dass sich die Nachfrage in Grenzen hält. Und meiner Meinung nach ist Tofu widerwärtig und sollte höchstens als Straßenbelag verwendet werden, aber vermutlich ist es dafür als Ersatz ebenso wenig geeignet wie für Fleisch.« Sie stellte sich vor, wie eine Kolonne von Autos versuchte, auf der wabbeligen, weißen Tofumasse zu fahren, während die Insassen alle seekrank wurden. Ihr schauderte es.

Maurice nickte. Dann wandte er sich wieder dem Essen zu.

»Sind die Kuchen eigentlich mit Margarine oder Butter gebacken?«, fragte Lucy.

»Margarine.«

»Und ist die vegan?«

Maurice griff sich die Margarine-Büchse und sah sich die Bestandteile an. »Soweit ich das erkennen kann, ja.«

»Na, dann kann ich der Veganerin zumindest einen Pie hinstellen.«

Sie griff sich einen Teller und legte ein Stück Apple Pie darauf. Paul, der Trucker, sah ihr geistesabwesend zu und hielt sich an seiner Kaffeetasse fest.

»Kannst mir später auch so ein Stück geben, Lucy.«

Sie stellte ihm den Teller, den sie gerade fertig gemacht hatte, hin. »Paul, wenn du irgendwas willst, bekommst du es natürlich sofort.«

Er tippte sich ans Basecap, und sie nahm einen neuen Teller, packte ein Stück darauf, griff nach dem Kaffee und ging um den Tresen. Sie servierte der Motorradfahrerin den Pie, versicherte ihr, dass der vegan wäre, und goss ihr Kaffee ein. Die Eltern der Familie am anderen Tisch bekamen ebenfalls Kaffee und die Versicherung, dass das Essen nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Auf dem Rückweg zum Tresen schaute Lucy erneut aus dem Fenster.

Der dunkle Umriss war mittlerweile näher gekommen. Jetzt konnte sie erkennen, dass es ein Reiter war. Sie runzelte die Stirn, weil Reiter in dieser Gegend eine sehr ungewöhnliche Sache waren. Es gab weit und breit nichts, wohin es sich lohnen würde zu reiten. Mit Ausnahme des Diners vielleicht, aber das war so abgelegen, dass der Ritt vom nächsten Ort einfach albern gewesen wäre, zumal es in der Stadt überhaupt keine Pferde gab.

Sie stellte die Kaffeekanne zurück in die Maschine und fragte Maurice, was die Pancakes machten.

»Mädchen, hetz mich nicht!«

»Hast du schon mal den Begriff ›Fast Food‹ gehört?«

»Das ist Frühstück und kein Fast Food.«

Sie schüttelte den Kopf. »Sag mal, Maurice, hast du hier schon mal Reiter in der Gegend gesehen?«

Maurice unterbrach seine Arbeiten am Herd. »Reiter? Meinst du Cowboys? Nein. Zum Teufel, was sollten denn die hier wollen?«

»Ich glaube, dass da gerade einer kommt.«

Er beugte sich aus der Durchreiche. »Mädchen, nimmst du Drogen?«

»Nur das harte Zeug.«

Er schaute sie eindringlich an.

»Maurice, du weißt ganz genau, dass ich so was nicht machen würde.«

»Bei euch Studenten weiß man nie! Erst redet ihr davon, dass ihr die Welt verändern wollt, dann nehmt ihr Drogen und hängt nur noch Pizza essend vor der Glotze.«

»Glaubst du wirklich, ich würde Drogen nehmen und Pizza essend vor der Glotze hängen?«

»Du bist heute zu spät gekommen, sag du es mir!«

Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. »Ja, genau. Ich hab mich gestern richtig zugedröhnt und dann mit zwei Typen eine Tankstelle überfallen. Hinterher haben sie es mir beide noch richtig besorgt, während wir Pizza essend ferngesehen haben. Oder habe ich noch ein paar Klischees vergessen?«

»Mädchen, was stimmt nicht mit dir?«

»Wenn du es genau wissen willst, habe ich die halbe Nacht gelernt, weil ich nächste Woche eine Prüfung habe, aber vielen Dank, dass du gleich davon ausgehst, dass ich ein Junkie bin.«

»Mädchen, ich hab nur Angst um dich.«

»Ich hänge durchaus Pizza essend vor der Glotze«, sagte Lucy. »Drogen habe ich deswegen aber noch nicht genommen.« Sie zeigte aus dem Fenster, wo der Reiter mittlerweile deutlich näher gekommen war. »Kannst du den dahinten sehen?«

Maurice öffnete die Küchentür, um heraussehen zu können. »Verdammt!« Seine Stimme überschlug sich wieder. »Was zum Teufel?«

»Na, zumindest siehst du, dass ich nicht halluziniere.«

»Ist ja gut, Mädchen. Entschuldige.«

»Was ist jetzt mit den Pancakes?«

»Eins nach dem anderen!«

Sie schüttelte den Kopf und hob stöhnend ihre Tasche auf den Hocker, der hinter dem Tresen stand. Sie zog ein paar Bücher hervor und legte sie auf die lange Seite des Tresens, wo sie niemandem im Weg waren.

Paul sah sie neugierig an. »Jetzt kennen wir uns schon eine Weile, und ich habe dich nie gefragt, was du eigentlich studierst.«

»Männliche Kommilitonen«, sagte Lucy trocken und ohne aufzusehen.

»Häh?«, fragte Paul.

»Umwelttechnik«, sagte sie diesmal ernsthaft.

»Ah, willst die Welt retten, was?«

Sie drehte sich zu ihm um. »Und? Wäre etwas falsch daran?«

»Nein, nein«, beschwichtigte der Trucker. »Ich wundere mich nur, warum du dann hier arbeitest.«

»Auch ich muss irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen. Dummerweise ist Weltrettung unterbezahlt, es sei denn, man ist ein ehemaliger Vizepräsident, der sich mit Powerpoint-Präsentationen auskennt.«

Paul schien über ihre Antwort nachzudenken, aber zu keinem Ergebnis zu kommen.

»Trucks fahren ist auch unterbezahlt«, sagte er schließlich und stopfte sich ein weiteres Stück Kuchen in den Mund.

»Ich hoffe, das heißt nicht, dass ich kein Trinkgeld bekomme!«, sagte Lucy spielerisch, woraufhin Paul schräg grinste und den Kopf schüttelte. Dann wandte sie sich wieder ihrer Studienlektüre zu und er sich dem Fernseher.

Es dauerte keine zwei Minuten, bis sie die Augen verdrehte bei dem, was sie da las. Mathematik und physikalische Formeln.

»Das lerne ich doch nie«, sagte sie. »So eine Scheiße.«

»Lucy!«, rief Maurice aus der Küche. »Nicht vor den Gästen.«

»Ja, entschuldige, aber irgendwie ist es nicht das, was ich mir bei dem Studium vorgestellt habe.« Sie ließ den Kopf hängen.

Maurice kam aus der Küche und sah ihr über die Schulter. »Was ist denn das Problem?«

»Zu viel technischer Scheiß.«

»Lucy!«

»Zu viel Technik-Mist.«

»Bei einem Studiengang zum Thema Umwelttechnik wunderst du dich über die technischen Anteile?«

Sie breitete die Arme aus, ließ sie dann aber wieder fallen. »Ich hab halt gedacht, dass ich irgendwelchen Leuten helfen kann, indem ich Brunnen baue oder denen ein paar Solarzellen aufs Dach packe. Momentan helfe ich aber gar keinem. Und wenn das Studium so weitergeht, werde ich wohl für immer Kellnerin bleiben. Und damit ist dann wirklich niemandem geholfen.«

»Auch Kellnerinnen sind wichtig«, sagte Maurice.