3,99 €

Mehr erfahren.

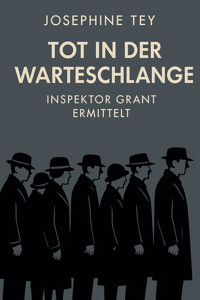

- Herausgeber: KI Classics

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

"Der Tote in der Warteschlange“ (Original: The Man in the Queue) ist ein Kriminalroman von Josephine Tey, der erstmals 1929 veröffentlicht wurde. Das Buch folgt Inspector Alan Grant bei seinen Ermittlungen in einem Mordfall, der vor einem Theater in London stattfindet. Die Geschichte beginnt, als eine Warteschlange vor dem Theater gebildet wird, um Karten für eine beliebte Vorstellung zu kaufen. Plötzlich wird ein Mann, der sich in der Warteschlange befindet, ermordet. Da niemand den Mord beobachtet hat, beginnt Inspector Grant damit, den Fall zu untersuchen. Grant stellt fest, dass das Opfer ein unbekannter Mann ohne Papiere oder Hinweise auf seine Identität ist. Es scheint, dass der Mörder den Mann wahllos ausgewählt hat. Grant ist jedoch fest entschlossen, den Fall zu lösen, und beginnt, die Hintergründe des Opfers zu untersuchen. Während seiner Ermittlungen stößt Grant auf verschiedene Personen, die in die Tat verwickelt sein könnten, darunter eine Schauspielerin, einen Gangster und andere Mitglieder der Warteschlange. Keiner hat ein Motiv und es ist schwierig, den Täter zu identifizieren, da es keine eindeutigen Beweise gibt. Mit Geschick und Hartnäckigkeit gelingt es Inspektor Grant schließlich, den Mörder zu entlarven. Es stellt sich heraus, dass der Täter ein Bekannter des Toten ist, der sich an ihm in der Warteschlange rächen wollte. Grant enthüllt die Identität des Mörders und stellt sicher, dass die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt, oder doch nicht? - "Der Tote in der Warteschlange" ist ein spannender Kriminalroman, der die Leser in die Welt des Verbrechens und der Ermittlungen entführt. Josephine Teys Meisterschaft im Erzählen von fesselnden Geschichten und ihre faszinierenden Charaktere machen dieses Buch zu einem Muss für Krimi-Fans.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Josephine Tey

Der Tote in der Warteschlange

Inspektor Grant ermittelt

1. Mord

Es war zwischen sieben und acht Uhr an einem Märzabend, und überall in London wurden die Sperrbalken von den Türen zu Steh- und Galerieplätzen zurückgeschoben. Bumm, polter, klirr. Grimme Klänge als Auftakt für einen vergnüglichen Abend. Doch kein Posaunenstoß des Jüngsten Gerichts hätte jene müden Jünger des Thespis und der Terpsichore so elektrisiert wie diese Töne, während sie in geduldiger Viererreihe vor den Verheißungstoren ausharrten. Natürlich, hier und da gab es keine Schlange. Am Irving hatten sich fünf Personen über zwei Stufen verteilt und opferten der Bequemlichkeit zuliebe die Wärme; griechische Tragödien waren nicht gefragt. Vor dem Playbox wartete niemand; das Playbox war erlesen und erkannte keine Stehplätze an. Vor dem Arena, das eine dreiwöchige Ballettsaison gab, standen zehn Personen für die Galerie und eine lange Schlange für die Stehplätze. Aber am Woffington schienen sich die beiden Menschenschlangen bis in die Unendlichkeit zu verlieren. Schon längst war ein hochherrschaftlicher Aufseher die Warteschlange für den Stehplatzbereich entlanggeschritten und hatte mit einer Armbewegung, die jedes Hoffen gleich einem Fallbeil kappte, erklärt: „Alles nach hier nur noch Stehplätze.“ So hatte er – allein durch das Anspannen seines Deltamuskels – die Schafe von den Böcken geschieden und sich in olympischer Ruhe wieder ins Foyer des Theaters zurückgezogen, wo hinter Glastüren Wärme und Obdach herrschten. Doch niemand verließ die Reihe. Diejenigen, denen drei Stunden Stehen bevorstanden, nahmen ihr Martyrium mit Gleichmut hin. Sie lachten, plauderten und reichten einander zur Stärkung kleine Schokoladenstücke in zerknitterter Silberfolie. Nur Stehplätze also? Nun, wer würde nicht stehen – und das gern –, in der letzten Woche von „Didn’t You Know?“ Fast zwei Jahre lief es nun, Londons ureigene Musical-Komödie, und dies war ihr Schwanengesang. Parkett und Logen waren seit Wochen ausverkauft, und so hatten viele törichte Jungfern, die an Warteschlangen nicht gewöhnt waren, das Gedränge vor den verriegelten Türen vergrößert, da Bestechung und Einflussnahme an der Kasse versagt hatten. Es schien, als wollte ganz London sich noch ein letztes Mal ins Woffington drängen, um der Revue die Ehre zu erweisen. Um zu sehen, ob Golly Gollan einen neuen Gag in seine Triumphnummer des Blödsinns eingebaut hatte – Gollan, den ein wagemutiger Manager von der Landstraße geholt und ins Rampenlicht gestellt hatte, wo er seine Chance beim Schopf ergriff. Um sich ein letztes Mal zu wärmen an der Schönheit und dem Glanz von Ray Marcable, jenem Kometen, der vor zwei Jahren aus dem Nichts ins Zenith geschossen war und die bekannten und beständigen Sterne erblassen ließ. Ray tanzte wie ein vom Wind getriebenes Blatt, und ihr abgewandtes, leichtes Lächeln hatte binnen sechs Monaten der Mode für Zahnpastawerbung ein Ende gesetzt. „Ihr schwer zu fassender Charme“, nannten es die Kritiker, doch ihre Anhänger sprachen von weitaus überschwänglicheren Dingen – und versuchten einander durch Handbewegungen und verzückte Mimik zu erklären, was Worten sich entzog: ihr märchenhaftes Wesen. Nun ging sie nach Amerika, wie all die guten Dinge, und nach diesen zwei Jahren schien London ohne Ray Marcable eine undenkbare Wüste. Wer würde da nicht ewig stehen – nur um sie noch ein einziges Mal zu sehen?

Seit fünf Uhr nieselte es, und hin und wieder hob ein kühler Luftzug den feinen Regen an und strich in einem einzigen schwungvollen Pinselzug verspielt die ganze Warteschlange entlang. Doch das entmutigte niemanden – selbst das Wetter schien sich an diesem Abend nicht ganz ernst zu nehmen; es hatte gerade genug Biss, um als passender Aperitif zum bevorstehenden Vergnügen durchzugehen. Die Wartenden wackelten mit den Zehen, und auf echte Cockney-Art holte man das Beste aus allem heraus, was sich im dunklen Straßenschacht an Unterhaltung bot.

Zuerst kamen die Zeitungskinder – kleine Geschöpfe mit dünnen, ausdruckslosen Gesichtern und wachsamen Augen. Sie huschten wie ein Lauffeuer die Reihe entlang und verschwanden, hinter sich ein Flattern aus Stimmen und Zeitungsblättern. Dann erschien ein Mann mit Beinen, die kürzer waren als sein Oberkörper; er breitete einen zerfetzten Teppichstreifen auf dem feuchten Pflaster aus und begann, sich in Knoten zu winden, bis er aussah wie eine Spinne, die man unvorbereitet erwischt hatte. Aus dem wogenden Körperhaufen blitzten seine trübsinnigen Krötenaugen immer wieder aus völlig unerwarteten Winkeln auf, sodass selbst der gleichgültigste Zuschauer einen leichten Schauer den Rücken hinabspürte.

Auf ihn folgte ein Mann, der auf seiner Geige beliebte Melodien spielte – selig unbehelligt von der Tatsache, dass seine E-Saite um einen halben Ton zu tief gestimmt war. Dann, gleichzeitig, traten ein Sänger sentimentaler Balladen und ein Trio mit einem Faible für Synkopen auf. Nachdem sie einander einige Sekunden finster gemustert hatten, versuchte der Solist, sich nach dem Besitz-ist-neun-Zehntel-des-Rechts-Prinzip durchzusetzen, indem er sich in ein klagendes Because You Came to Me warf. Doch der Leiter der kleinen Kapelle, der seine Gitarre einem Stellvertreter übergab, trat zum Tenor, die Ellbogen abgespreizt, die Hände erhoben, und begann, ihn zur Rede zu stellen. Der Sänger versuchte, ihn zu ignorieren, indem er über dessen Kopf hinwegstarrte – was ihm schwerfiel, denn der Musiker war gut einen halben Kopf größer und erschien allgegenwärtig. Zwei Zeilen lang hielt der Tenor durch, dann zerfaserte das Lied zu einer bitteren Beschwerde in seiner normalen Stimme, und zwei Minuten später verschwand er fluchend und murmelnd in der dunklen Gasse, während das Orchester nahtlos in den neuesten Tanzschlager überging. Dieser traf deutlich mehr den Geschmack der Modernen als die unzeitgemäße Wiederbelebung verstaubter Gefühle, und so vergaß man den bedauernswerten Verlierer sogleich und wackelte fröhlich im Takt der Musik mit den Füßen.

Nach dem Orchester traten – einzeln – ein Zauberkünstler, ein Evangelist und ein Mann auf, der sich mit imposant aussehenden Knoten fesseln ließ, um sich ebenso imposant wieder zu befreien. Jeder dieser Kleinkünstler absolvierte sein kleines Programm und zog weiter zum nächsten Publikum, nicht jedoch, ohne vorher die Reihe abzuschreiten, eine schlaffe, aber eindringlich gereichte Kopfbedeckung in die spärlichen Lücken der Menge zu halten und dabei mit aufmunterndem „Danke! Danke!“ die Großzügigen zu bestärken. Zwischen diesen Darbietungen gab es Verkäufer von Süßwaren, Verkäufer von Streichhölzern, Verkäufer von Spielzeug und sogar solche, die Ansichtskarten anboten. Und das Publikum trennte sich gutgelaunt von seinen Groschen und fand genug Zerstreuung, um bei Laune zu bleiben.

Ein Schauder lief die Reihe entlang – ein Schauder, den die Erfahrenen sofort als untrügliches Zeichen erkannten. Hocker wurden aufgegeben oder in Handtaschen verstaut, Essen verschwand, Portemonnaies traten an seine Stelle. Die Türen waren offen. Das herrlich aufregende Glücksspiel hatte begonnen. Gewinnen, Platzieren oder Verlieren – wie würde es ausgehen, wenn man das Kassenhäuschen erreichte?

Vorne in der Schlange, wo die Ordnung nicht mehr so streng „schön in Zweierreihen“ war wie weiter hinten im Freien, hatte der Moment des Türöffnens für kurze Zeit den gewohnten Instinkt des britischen Platzbewahrens außer Kraft gesetzt – und bewusst britisch gesagt; der Schotte kennt diesen Instinkt nicht –, sodass es ein leichtes Schieben und Neuordnen gab, bevor die Schlange zu einer fest verkeilten, atemlos zusammengedrängten Masse erstarrte, direkt vor dem Schalter, der sich gleich hinter dem Zugang zur Stehplatzkasse befand. Das Klirren und Klimpern von Münzen auf Messing begleitete die hastigen Zahlvorgänge, mit denen sich die Glücklichen den Zutritt zum Paradies erkauften. Allein dieses Geräusch ließ die Hinteren unwillkürlich vorrücken, bis die Vorderen so laut protestierten, wie es ihre gequetschten Lungen zuließen, und ein Polizist die Schlange abschritt, um einzuschreiten.

„Na, na, ein Stück zurück, bitte. Es ist noch genug Zeit. Mit Drängeln kommt man nicht rein. Der Reihe nach, der Reihe nach.“

Ab und zu wankte die ganze Reihe ein paar Zentimeter vorwärts, wenn wieder zwei oder drei Erlöste vom Anfang der Schlange wie Perlen von einer gerissenen Schnur ins Theater stoben. Nun hielt eine korpulente Frau alle auf, weil sie in ihrer Tasche nach mehr Geld kramte. Hätte sie das nicht längst herausfinden können, was genau gebraucht wurde – statt uns jetzt hier aufzuhalten? Als spürte sie die feindseligen Blicke hinter sich, drehte sie sich ärgerlich zu dem Mann hinter ihr um.

„Na hören Sie mal, können Sie das Schubsen lassen? Wird man nicht mal mehr in Ruhe an seine Geldbörse gelassen, ohne dass gleich alle die Manieren verlieren?“

Doch der Mann reagierte nicht. Sein Kopf war auf die Brust gesunken, das Einzige, was ihrem stechenden Blick begegnete, war der weiche Scheitel seines Hutes. Sie schnaubte, trat einen halben Schritt beiseite und wandte sich mit entschlossenem Blick der Kasse zu, um das Geld hinzulegen, das sie endlich gefunden hatte.

In diesem Moment knickte der Mann langsam auf die Knie – so plötzlich, dass die Leute hinter ihm beinahe über ihn stolperten –, blieb einen Augenblick so, dann kippte er noch langsamer nach vorn und lag schließlich auf dem Gesicht.

„Der Kerl ist ohnmächtig geworden“, sagte jemand. Niemand rührte sich. Sich in einer Menschenmenge um nichts zu kümmern ist heute ebenso ein Reflex des Selbstschutzes wie der eines Chamäleons. Vielleicht würde ihn jemand kennen. Doch niemand tat es; also trat ein Mann vor – entweder mit mehr sozialem Instinkt oder mit mehr Geltungsdrang als die anderen – und wollte dem Zusammengebrochenen helfen. Schon beugte er sich über den reglosen Körper, da fuhr er plötzlich zurück, als hätte er sich verbrannt. Eine Frau schrie – dreimal, gellend –, und die drängende, wogende Schlange erstarrte jäh zu völliger Bewegungslosigkeit.

Im weißen, scharfen Licht der nackten Deckenlampe lag der Körper, nun ringsum frei, in jeder Einzelheit sichtbar. Und aus dem grauen Tweed seines Mantels ragte schräg ein kleines silbernes Ding, das im unbarmherzigen Licht tückisch aufblitzte.

Es war der Griff eines Dolchs.

Kaum war der Ruf „Polizei!“ laut geworden, war der Constable auch schon zur Stelle – er hatte gerade noch am anderen Ende der Schlange für Ordnung gesorgt. Beim ersten Schrei der Frau hatte er sich umgedreht. Niemand schrie so – außer im Angesicht des plötzlichen Todes. Nun stand er da, betrachtete einen Moment die Szene, beugte sich über den Mann, drehte seinen Kopf behutsam ins Licht, ließ ihn wieder los und sagte zu dem Mann am Schalter:

„Rufen Sie den Notarzt und die Kriminalpolizei.“

Dann ließ er seinen ziemlich erschütterten Blick über die Wartenden schweifen.

„Kennt jemand hier den Herrn?“

Doch niemand bekannte sich zu dem reglosen Körper am Boden.

Hinter dem Mann hatte ein wohlhabendes Ehepaar aus dem Speckgürtel gestanden. Die Frau stieß unablässig und tonlos ein „Oh, Jimmy, lass uns heimgehen! Ach bitte, Jimmy, lass uns heim!“ aus. Auf der anderen Seite des Schalters stand die korpulente Frau, wie vom plötzlichen Grauen versteinert, das Ticket fest umklammert in ihren schwarzen Baumwollhandschuhen, aber ohne den geringsten Versuch, nun, da der Weg frei war, einen Platz zu ergattern.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Warteschlange entlang – ein Mann war ermordet worden! Und das Publikum im abschüssigen Vorraum geriet plötzlich in hektisches Durcheinander: Manche versuchten, dem Anblick zu entkommen, der ihnen jede Lust auf Unterhaltung verdorben hatte, andere drängten vor, um zu sehen, und wieder andere bestanden empört darauf, ihren Platz zu behalten, für den sie so viele Stunden angestanden hatten.

„Ach Jimmy, lass uns heim! Bitte, Jimmy!“

Jimmy sprach zum ersten Mal: „Ich glaube nicht, dass wir gehen dürfen, meine Liebe – solange die Polizei nicht entschieden hat, ob sie uns braucht.“

Der Constable hatte ihn gehört und sagte: „Ganz recht. Sie können nicht weg. Die ersten sechs bleiben, wo sie sind – und Sie auch, Madam“, fügte er an die füllige Frau gewandt hinzu. „Alle anderen: weitergehen.“ Und er winkte sie durch, wie man den Verkehr an einem liegengebliebenen Auto vorbeilotsen würde.

Jimmys Frau brach in hysterisches Schluchzen aus, und die dicke Frau protestierte lautstark. Sie sei nur wegen der Vorstellung hier und kenne den Mann überhaupt nicht. Auch die vier Personen hinter dem Vorstadtehepaar waren wenig geneigt, sich in eine Sache hineinziehen zu lassen, mit der sie nichts zu tun hatten und deren Folgen unabsehbar waren. Auch sie beteuerten ihre Unwissenheit.

„Mag sein“, sagte der Polizist. „Aber das müssen Sie dann auf der Wache erklären. Es gibt keinen Grund zur Sorge“, fügte er hinzu – wenig überzeugend angesichts der Umstände.

Die Schlange bewegte sich also weiter. Der Platzanweiser brachte von irgendwoher einen grünen Vorhang und deckte damit den Leichnam zu. Das automatische Klirren der Münzen begann von Neuem, gleichmütig wie Regen. Der Platzanweiser, bewegt entweder durch Mitgefühl oder durch Hoffnung auf ein Trinkgeld, bot an, die Plätze der sieben Zurückgebliebenen für sie freizuhalten.

Bald darauf kamen der Krankenwagen und die Polizei vom Polizeirevier Gowbridge. Ein Inspektor sprach kurz mit jedem der sieben Festgehaltenen, nahm Namen und Adressen auf und entließ sie mit der Aufforderung, sich bereitzuhalten, falls sie vorgeladen würden.

Jimmy führte seine weinende Frau zu einem Taxi, und die übrigen fünf trotteten mit ernstem Gesichtsausdruck zu den Plätzen, über die der Platzanweiser nun wachsam wachte – just in dem Moment, als sich der Vorhang zur Abendvorstellung von Didn’t You Know? hob.

2. Inspektor Grant

Superintendent Barker legte einen sorgfältig gepflegten Zeigefinger auf den elfenbeinfarbenen Klingelknopf an der Unterseite seines Schreibtischs – und hielt ihn dort, bis ein Untergebener erschien.

„Sagen Sie Inspektor Grant, dass ich ihn sprechen möchte“, sagte er zu dem Mann, der sich sichtlich Mühe gab, in Gegenwart des Vorgesetzten unterwürfig zu wirken, in seinem löblichen Bemühen jedoch durch zwei Gegebenheiten gehindert wurde: zum einen durch ein aufkommendes Hüftgold, das ihn zwang, sich leicht zurückzulehnen, um das Gleichgewicht zu halten, und zum anderen durch die Stellung seiner Nase, die einer Verkörperung des Unverschämten gleichkam. Peinlich bewusst, gescheitert zu sein, zog sich der Untergebene zurück, um die Nachricht zu überbringen und die Erinnerung an sein Missgeschick zwischen den mitleidlosen Perfektionen von Aktenstapeln und Amtsformularen zu begraben, aus denen man ihn gerissen hatte.

Kurz darauf betrat Inspektor Grant das Büro und begrüßte seinen Vorgesetzten mit freundlichem Ton – ein Mann unter Männern. Und das Gesicht seines Chefs hellte sich unwillkürlich auf bei seinem Anblick.

Wenn Grant neben dem Üblichen – Pflichtbewusstsein, Verstand, Mut – einen besonderen Vorteil hatte, dann war es dies: Er sah ganz und gar nicht wie ein Polizeibeamter aus. Er war mittelgroß, von schlanker Statur, und – sagt man adrett, denkt man natürlich gleich an so etwas wie eine Schneiderpuppe, an etwas völlig durchstilisiertes ohne jeden Eigencharakter, und genau das ist Grant nicht. Wenn Sie sich eine gepflegte Erscheinung vorstellen können, die nicht ins Puppenhafte abgleitet, dann haben Sie Grant vor Augen.

Barker hatte sich jahrelang vergeblich bemüht, die elegante Lässigkeit seines Untergebenen nachzuahmen; bei ihm wirkte es stets nur zu gewollt. Er hatte kein Gespür für Stil – wie er auch in vielen anderen Dingen kein Gespür hatte. Er war ein Plodder, ein beharrlicher Arbeiter. Doch schlimmer konnte man ihn nicht nennen. Und wenn er sich einmal festgebissen hatte, dann hätte der Betroffene lieber nie das Licht der Welt erblickt.

Jetzt betrachtete er seinen Inspektor mit unverhohlener Bewunderung, ganz ohne Missgunst, schätzte die frische, muntere Ausstrahlung – er selbst war die halbe Nacht mit Ischias wachgelegen – und kam zur Sache.

„Die Leute von Gowbridge sind ziemlich aufgebracht“, sagte er. „Genauer gesagt, Gow Street ließ sogar durchblicken, dass es sich um eine Verschwörung handeln könnte.“

„Ach? Hat man ihnen einen Bären aufgebunden?“

„Nein. Aber das gestrige Ereignis war der fünfte große Fall in ihrem Bezirk binnen drei Tagen, und jetzt haben sie die Nase voll. Sie wollen, dass wir die Sache übernehmen.“

„Was genau? Die Geschichte mit der Warteschlange vorm Theater, ja?“

„Genau. Und Sie sind zuständig für die Ermittlungen. Also legen Sie los. Sie können Williams mitnehmen. Ich brauche Barber in Berkshire wegen des Einbruchs in Newbury. Die Kollegen dort unten erwarten eine Menge diplomatischer Worte, weil wir eingeschaltet wurden, und Barber hat dafür mehr Feingefühl als Williams. Das wär’s soweit. Fahren Sie am besten gleich runter nach Gow Street. Viel Glück.“

Eine halbe Stunde später sprach Grant mit dem Polizeiarzt von Gowbridge.

Ja, sagte der Arzt, der Mann sei tot gewesen, als man ihn ins Krankenhaus brachte. Die Waffe war ein dünnes, extrem scharfes Stilett. Es war mit solcher Wucht in den Rücken des Mannes eingedrungen – auf der linken Seite der Wirbelsäule –, dass der Griff den Stoff seiner Kleidung zu einem festen Knäuel gepresst hatte und so verhinderte, dass überhaupt Blut austrat. Was dennoch ausgetreten war, war rund um die Wunde versickert, ohne bis zur Oberfläche vorzudringen. Seiner Meinung nach war der Mann schon eine ganze Weile – vielleicht zehn Minuten oder mehr – vor seinem Zusammenbruch verletzt worden, als die Leute vor ihm weitergingen. In so einem Gedränge würde ein Körper von der Menge gestützt und mitgeschoben. Es sei schlicht unmöglich gewesen, zu Boden zu gehen, selbst wenn man gewollt hätte. Er hielt es für sehr wahrscheinlich, dass der Mann gar nicht bemerkt hatte, dass man ihn getroffen hatte. Bei so viel Gedränge, Drücken und unbeabsichtigtem Gerempel falle ein plötzlicher, nicht allzu schmerzhafter Stoß kaum auf.

„Und was den Täter betrifft – gibt es irgendetwas Besonderes an der Art, wie er zugestochen hat?“

„Nur, dass der Mann kräftig war und Linkshänder.“

„Keine Frau also?“

„Nein, dafür braucht es mehr Kraft, als eine Frau gewöhnlich aufbringt. Man muss bedenken: Es war kein Platz für einen Rückschwung mit dem Arm. Der Stoß musste aus dem Stand heraus erfolgen. Nein, das war Männerarbeit. Und zwar von einem entschlossenen Mann.“

„Können Sie mir etwas über das Opfer sagen?“, fragte Grant, der grundsätzlich gern die Meinung von Fachleuten zuhörte.

„Nicht viel. Gut ernährt – ich würde sagen: wohlhabend.“

„Intelligent?“

„Ja, durchaus. Das würde ich annehmen.“

„Was für ein Typ?“

„Sie meinen: was für eine Berufsgruppe?“

„Nein, das kann ich mir selbst zusammenreimen. Ich meinte eher: was für ein Temperamentstyp, wenn man so will?“

„Ah, ich verstehe.“ Der Arzt dachte einen Moment nach und sah Grant prüfend an. „Also, mit Sicherheit kann das natürlich niemand sagen – das ist Ihnen klar?“ Und als Grant dies mit einem Nicken bestätigte, fuhr er fort: „Ich würde ihn dem Typus der verlorenen Sache zuordnen.“ Er hob fragend die Augenbrauen, und als er sah, dass Grant verstand, fügte er hinzu: „In seinem Gesicht finden sich praktische Züge, ja – aber seine Hände sprechen die Sprache eines Träumers. Sie werden es gleich selbst sehen.“

Gemeinsam betrachteten sie die Leiche. Es war ein junger Mann von etwa neunundzwanzig oder dreißig Jahren, blond, mit haselnussbraunen Augen, schlank und mittelgroß. Die Hände, wie der Arzt schon erwähnt hatte, waren lang und schmal und zeigten keine Spuren körperlicher Arbeit.

„Hat wahrscheinlich viel gestanden“, bemerkte der Arzt mit einem Blick auf die Füße des Mannes. „Und dabei den linken Fuß leicht nach innen gedreht.“

„Meinen Sie, der Täter hatte anatomische Kenntnisse?“ fragte Grant. Es war kaum zu fassen, dass so eine winzige Wunde einem Menschen das Leben hatte nehmen können.

„Nicht im Sinne eines chirurgisch präzisen Eingriffs, falls Sie das meinen. Was Anatomie betrifft – nahezu jeder, der alt genug ist, um den Krieg miterlebt zu haben, besitzt ein gewisses Grundwissen darüber. Vielleicht war es einfach ein Glückstreffer – und ich vermute stark, dass es so war.“

Grant dankte ihm und wandte sich der Polizei von Gow Street zu.

Auf dem Tisch waren die wenigen Habseligkeiten des Opfers ausgebreitet. Grant verspürte ein leichtes Unbehagen, als er sah, wie wenig es war. Ein weißes Baumwolltaschentuch, eine kleine Menge Kleingeld (zwei halbe Kronen, zwei Sechspence-Stücke, ein Schilling, vier Pennies und ein halber Penny) – und, unerwartet, ein Dienstrevolver. Das Taschentuch war deutlich gebraucht, wies aber weder Wäschereikennzeichen noch Initialen auf. Der Revolver war vollständig geladen.

Grant betrachtete die Gegenstände schweigend und missmutig.

„Wäschezeichen an der Kleidung?“, fragte er.

Nein, keine Spur – keine Markierung irgendeiner Art.

Und niemand war gekommen, um ihn zu identifizieren? Nicht einmal jemand, der nach ihm fragte?

Nein. Nur diese alte Irre, die grundsätzlich jeden für sich beanspruchte, den die Polizei fand.

Nun gut, er würde sich die Kleidung selbst ansehen. Sorgfältig prüfte Grant jedes einzelne Kleidungsstück. Hut und Schuhe waren deutlich getragen, die Schuhe sogar so stark, dass der Name des Herstellers, der eigentlich auf dem Futter hätte stehen sollen, vollkommen unkenntlich geworden war. Der Hut stammte – damals neu – von einer Firma, die sowohl in London als auch in der Provinz Filialen unterhielt. Beides waren gute Stücke ihrer Art, und obwohl sie viel getragen worden waren, wirkten sie keineswegs ungepflegt. Der blaue Anzug war modisch, wenn auch ein wenig zu markant geschnitten, und dasselbe galt für den grauen Mantel. Die Wäsche war ordentlich, wenn auch nicht teuer, und das Hemd in einer beliebten Farbe gehalten. Alles in allem gehörte die Kleidung zu einem Mann, der sich entweder für Mode interessierte oder mit Menschen Umgang pflegte, denen Kleidung wichtig war. Vielleicht ein Verkäufer in einem Herrenausstattergeschäft.

Wie die Kollegen aus Gowbridge schon gesagt hatten, gab es keine Wäschezeichen. Das bedeutete entweder, dass der Mann seine Identität verschleiern wollte – oder dass seine Wäsche regelmäßig zu Hause gewaschen wurde. Da keine Spuren von entfernten Zeichen zu erkennen waren, lag die zweite Erklärung näher. Andererseits war der Schneideraufnäher aus dem Anzug deutlich entfernt worden. Zusammen mit den spärlichen Habseligkeiten deutete das doch auf ein klares Bemühen hin, seine Identität zu verschleiern.

Und dann – der Dolch. Ein tückisches kleines Ding, so schlangengleich und schlank. Der Griff war aus Silber, etwa drei Zoll lang, und zeigte die Figur eines heiligen Mannes, bärtig und in Gewänder gehüllt. An einigen Stellen war er mit Emaille in kräftigen, primitiv wirkenden Farben verziert, wie man sie von Heiligenbildern in katholischen Ländern kennt. Insgesamt war er ein Typus, wie er in Italien oder an der Südküste Spaniens recht häufig vorkommt. Grant hob ihn vorsichtig an.

„Wie viele Leute hatten das Ding in der Hand?“ fragte er.

Die Polizei hatte es sich sofort gesichert, als der Mann im Krankenhaus eingeliefert und die Waffe entfernt worden war. Seitdem hatte es niemand mehr angefasst. Doch das zufriedene Gesicht Grant wich, als man hinzufügte, dass das Messer auf Fingerabdrücke getestet worden sei – und völlig sauber war. Nicht einmal ein verwischter Abdruck trübte die glänzende Oberfläche des selbstgefälligen Heiligen.

„Na schön“, sagte Grant, „ich nehme das hier mit und mache mich an die Arbeit.“

Er wies Williams an, Fingerabdrücke des Toten zu nehmen und den Revolver auf Besonderheiten prüfen zu lassen. Für sein eigenes Auge war es ein vollkommen gewöhnlicher Dienstrevolver, ein Modell, wie es seit dem Krieg im Land ebenso verbreitet war wie Standuhren. Aber wie gesagt – Grant hörte gern Spezialisten zu, wenn es um ihr Fachgebiet ging.

Er selbst nahm sich ein Taxi und verbrachte den Rest des Tages damit, die sieben Personen zu befragen, die dem Unbekannten zum Zeitpunkt seines Zusammenbruchs am nächsten gestanden hatten.

Während das Taxi ihn von Ort zu Ort brachte, ließ Grant seine Gedanken um den Fall kreisen. Er hatte keinerlei Hoffnung, dass diese Befragungen ihm weiterhelfen würden. Bei der ersten Anhörung hatte jede dieser Personen jegliche Kenntnis des Mannes bestritten, und daran würde sich nun kaum etwas ändern. Und falls jemand den Toten vor dem Zwischenfall in Begleitung gesehen oder etwas Verdächtiges bemerkt hätte, wäre er sicher nur allzu bereit gewesen, es mitzuteilen. Grants Erfahrung war: Neunundneunzig Leute gaben bereitwillig nutzlose Auskünfte, wo einer schwieg.

Außerdem hatte der Arzt erklärt, dass der Mann schon eine Weile tot gewesen sein musste, ehe es überhaupt auffiel – und kein Mörder würde in der Nähe seines Opfers bleiben, bis der Mord entdeckt wird. Selbst wenn der Täter mit dem Gedanken gespielt haben sollte, sich zu tarnen – die Gefahr, dass jemand eine Verbindung zwischen ihm und dem Opfer herstellte, war viel zu groß. Ein Mensch, dem an seiner eigenen Haut lag – und das sind Mörder in aller Regel – würde solch ein Risiko nicht eingehen.

Nein, der Täter hatte die Schlange schon verlassen, bevor es jemandem aufgefallen war. Grant musste jemanden finden, der den später Ermordeten zuvor beobachtet hatte – wie er mit jemandem sprach, sich mit jemandem zeigte. Es bestand freilich die Möglichkeit, dass es kein Gespräch gegeben hatte, dass der Täter einfach hinter ihm gestanden und sich nach der Tat unauffällig entfernt hatte. In dem Fall galt es, jemanden zu finden, der gesehen hatte, wie ein Mann die Warteschlange verließ. Das sollte nicht allzu schwer sein. Die Presse würde man zu Hilfe nehmen können.

Gedankenverloren überlegte Grant, was für ein Mensch zu so einer Tat fähig wäre. Kein echter Engländer benutzte eine derartige Waffe. Wenn er überhaupt zu Stahl griff, dann zu einem Rasiermesser – und schnitt jemandem die Kehle durch. Üblicherweise war sein Mittel der Wahl jedoch ein Knüppel, und wenn der nicht zur Hand war, dann eine Pistole. Dies aber war ein Verbrechen, das mit einer Raffinesse geplant und mit einer Subtilität ausgeführt worden war, wie sie dem englischen Denken fremd ist. Die ganze Tat hatte etwas Weibliches an sich – sie roch nach Levante, oder doch zumindest nach jemandem, der mit den Lebensgewohnheiten der Levante vertraut war. Vielleicht ein Seemann. Ein englischer Matrose, der mit den Mittelmeerhäfen vertraut war, hätte es getan haben können. Doch würde ein Seemann auf eine so subtile Idee wie eine Warteschlange verfallen? Wahrscheinlicher hätte er auf eine dunkle Nacht und eine einsame Straße gewartet. Die ganze pittoreske Ausführung trug levantinische Züge. Ein Engländer war darauf versessen, zuzuschlagen. Wie er zuschlug, kümmerte ihn in der Regel wenig.

Das brachte Grant zum Motiv, und er ging die naheliegenden durch: Diebstahl, Rache, Eifersucht, Angst. Ersteres konnte man ausschließen – ein geübter Taschendieb hätte dem Mann in so einem Gedränge ein halbes Dutzend Mal die Taschen leeren können, ganz ohne mehr Gewalt als eine Fliege beim Landen. Rache oder Eifersucht? Durchaus möglich – Menschen aus dem Mittelmeerraum galten als besonders empfindlich, ein beleidigendes Wort konnte ein Leben lang gären, ein treuloser Blick des geliebten Mädchens – und sie gingen mit dem Messer los. War der junge Mann mit den haselnussbraunen Augen – er war ohne Zweifel attraktiv – einem Südländer dazwischengekommen?

Ohne ersichtlichen Grund hielt Grant das für unwahrscheinlich. Er verwarf die Möglichkeit nicht – aber… er glaubte nicht daran. Es blieb also Angst. War der voll geladene Revolver für den Mann bestimmt gewesen, der ihm den Dolch in den Rücken schob? Hatte der Tote ihn erschießen wollen – und der andere hatte es gewusst und aus Furcht zuerst zugeschlagen? Oder war es umgekehrt? War der Tote derjenige gewesen, der sich verteidigen wollte, doch sein Schutzmittel hatte ihm nichts genützt? Nur – warum wollte er seine Identität verbergen? Ein geladener Revolver in dieser Lage wies auf Selbstmord hin. Aber wenn er Selbstmord im Sinn hatte – warum dann vorher noch ins Theater gehen? Was konnte einen Mann sonst dazu bringen, seine Identität zu verschleiern? Eine Auseinandersetzung mit der Polizei – eine Verhaftung? Hatte er geplant, jemanden zu erschießen und aus Furcht, nicht zu entkommen, vorsorglich seine Spuren gelöscht? Durchaus möglich.

Zumindest konnte man mit einiger Sicherheit annehmen, dass der Tote und der Mann, den Grant innerlich den „Südländer“ nannte, sich so gut kannten, dass Reibung entstanden war. Grant schenkte Theorien über Geheimgesellschaften als Ursprung für malerische Morde wenig Glauben. Geheimbünde hatten ein Faible für Erpressung, Diebstahl und ähnliche schäbige Methoden des schnellen Gewinns – mit Romantik hatte das selten zu tun, wie Grant aus bitterer Erfahrung wusste. Außerdem gab es zurzeit keine nennenswerten Geheimgesellschaften in London – und er hoffte, dass das so blieb. Mord auf Bestellung langweilte ihn zu Tode. Was ihn wirklich interessierte, war das Spiel Geist gegen Geist, Gefühl gegen Gefühl. So wie zwischen dem Südländer und dem Unbekannten. Nun gut – er musste herausfinden, wer der Unbekannte war. Das würde ihn auf die Spur des anderen führen. Warum hatte ihn noch niemand erkannt? Es war natürlich noch früh. Vielleicht erkannte ihn jeden Moment jemand. Schließlich war der Mann erst seit einer Nacht „verschwunden“, und die wenigsten Leute rennen gleich ins Leichenschauhaus, wenn der Sohn oder Bruder einmal nicht nach Hause kommt.

Mit Geduld, Aufmerksamkeit und einem wachen Geist sprach Grant mit den sieben Personen, die er sich vorgenommen hatte – tatsächlich vor allem, um sie anzusehen. Dass er von ihnen handfeste Informationen erhalten würde, erwartete er nicht. Er wollte sie mit eigenen Augen sehen, sich ein Bild machen.

Er fand sie alle bei ihren üblichen Beschäftigungen, mit Ausnahme von Mrs. James Ratcliffe, die noch bettlägerig war, unter ärztlicher Aufsicht – der Arzt beklagte den nervlichen Schock, den sie erlitten hatte. Ihre Schwester – ein reizendes Mädchen mit honigfarbenem Haar – sprach mit Grant. Sie betrat das Wohnzimmer mit deutlich ablehnender Haltung gegenüber dem Gedanken, einem Polizisten Zutritt zu ihrer Schwester in ihrem Zustand zu gewähren. Doch der Anblick des tatsächlichen Polizisten war so überraschend, dass sie ganz unwillkürlich noch einmal auf seine Karte sah. Und Grant lächelte innerlich ein wenig breiter, als er es sich äußerlich erlaubte.

„Ich weiß, Sie können mich nicht ausstehen“, sagte er entschuldigend – und es klang nicht ganz gespielt –, „aber ich würde gern zwei Minuten mit Ihrer Schwester sprechen. Sie können gern mit der Stoppuhr vor der Tür stehen. Oder mit reinkommen, wenn Sie möchten. Es ist überhaupt nichts Privates. Ich bin nur für die Ermittlungen in diesem Fall verantwortlich, und es gehört zu meiner Pflicht, mit den sieben Personen zu sprechen, die dem Mann gestern Abend am nächsten waren. Es wäre mir eine enorme Hilfe, wenn ich sie alle heute Abend von der Liste streichen und morgen mit neuen Ansätzen beginnen könnte. Verstehen Sie? Reine Formsache, aber sehr hilfreich.“

Wie er gehofft hatte, zeigte diese Argumentation Wirkung. Nach kurzem Zögern sagte das Mädchen: „Ich gehe mal sehen, ob ich sie überreden kann.“ Offenbar hatte sie dem Inspektor einen rosigen Bericht ausgestellt, denn sie kam schneller zurück, als er es zu hoffen gewagt hatte, und führte ihn hinauf in das Zimmer ihrer Schwester. Dort sprach er mit einer verweinten Frau, die beteuerte, sie habe den Mann nicht einmal bemerkt, ehe er zu Boden ging, und die ihn mit tränennassen Augen und einer Art furchtsamer Neugier fortwährend musterte. Ihr Mund war hinter einem Bollwerk aus Taschentuch verborgen, das sie unablässig dagegen presste. Grant wünschte, sie würde es für einen Moment senken – er war überzeugt, dass Münder mehr verrieten als Augen, zumindest bei Frauen.

„Sie standen also direkt hinter ihm, als er fiel?“

„Ja.“

„Und wer stand neben ihm?“

Das konnte sie nicht sagen. Niemand habe auf irgendetwas geachtet außer darauf, endlich ins Theater zu kommen, und sie selbst achte nie auf Leute auf der Straße.

„Es tut mir leid“, sagte sie stockend, als er sich verabschiedete. „Ich würde wirklich helfen, wenn ich könnte. Ich sehe dieses Messer die ganze Zeit vor mir, und ich würde alles tun, damit der Mann, der das getan hat, gefasst wird.“

Als Grant das Haus verließ, schob er sie gedanklich beiseite.

Ihr Ehemann, den er eigens in der City aufsuchte – er hätte alle ans Yard zitieren können, aber er wollte wissen, wie sie den Tag nach dem Mord verbrachten –, war hilfreicher. Beim Öffnen der Türen habe es ein ziemliches Gedränge gegeben, sagte er, sodass sich die unmittelbaren Nachbarn in der Warteschlange etwas verschoben hätten. Soweit er sich erinnere, sei der Mann, der direkt neben dem späteren Opfer und vor ihm selbst gestanden habe, zu einer Vierergruppe vor ihnen gehört und mit dieser hineingegangen. Auch er, wie seine Frau, sagte, dass ihm der Mann erst auffiel, als dieser zusammenbrach.

Die übrigen fünf fand Grant ebenso ahnungslos und ebenso nutzlos. Niemand hatte den Mann bemerkt. Das verwunderte Grant ein wenig. Wie konnte es sein, dass ihn keiner gesehen hatte? Er musste die ganze Zeit dort gestanden haben. Man schiebt sich nicht einfach an die Spitze einer Schlange, ohne dabei unangenehm viel Aufmerksamkeit zu erregen. Und selbst wer nicht bewusst hinblickt, kann sich meist an Gesehenes erinnern. Noch rätselnd kehrte Grant ins Yard zurück.

Dort ließ er eine Pressemitteilung aufsetzen, in der jede Person, die gesehen hatte, wie jemand die Warteschlange verließ, gebeten wurde, sich mit Scotland Yard in Verbindung zu setzen. Dazu gab er eine vollständige Beschreibung des Toten sowie den Teil der bisherigen Ermittlungsergebnisse frei, der für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Dann ließ er Williams kommen und verlangte Bericht.

Williams meldete, dass die Fingerabdrücke des Toten wie befohlen fotografiert und zur Prüfung weitergeleitet worden seien, aber dass die Person bei der Polizei unbekannt sei. Kein passender Abdruck fand sich in den üblichen Karteien. Auch der Revolverexperte konnte nichts Besonderes an der Waffe feststellen – vermutlich gebraucht, bereits häufig benutzt, aber natürlich sehr durchschlagskräftig.

„Tss“, machte Grant angewidert. „Ein toller Experte!“ – und Williams grinste.

„Nun, er hat immerhin gesagt, dass nichts Auffälliges dran ist“, erinnerte er.

Dann erklärte er, dass er den Revolver vor der Weitergabe an die Fachleute auf Fingerabdrücke geprüft und dabei eine ganze Reihe gefunden habe, die er habe fotografieren lassen. Jetzt warte er auf die Auswertung.

„Guter Mann“, sagte Grant und ging mit dem Abdruck der Fingerkuppen des Toten in das Büro des Superintendenten. Barker gab er eine Zusammenfassung des bisherigen Tages, ohne Theorien über Ausländer zu äußern – außer der Bemerkung, dass es sich um ein ausgesprochen unenglisches Verbrechen handle.

„Recht mager, was wir an Spuren haben“, sagte Barker. „Außer dem Dolch – und der wirkt eher wie aus einem Roman als aus einem echten Mordfall.“

„Ganz meine Meinung“, sagte Grant. „Ich frage mich, wie viele heute Abend wohl in der Woffington-Schlange stehen werden“, fügte er scheinbar beiläufig hinzu.

Was Barker wohl zu dieser reizvollen Frage beigetragen hätte, wird die Nachwelt nie erfahren – denn in diesem Moment trat Williams ein.

„Die Fingerabdrücke vom Revolver, Sir“, sagte er knapp und legte sie auf den Tisch. Grant nahm sie ohne große Erwartungen auf und verglich sie mit den Abdrücken, die er gedankenverloren mit sich herumgetragen hatte. Nach kurzer Zeit verharrte er plötzlich wie ein Jagdhund, der Witterung aufgenommen hat. Es gab fünf vollständige Abdrücke und zahlreiche unvollständige – doch weder die guten noch die fragmentarischen stammten vom Toten. Beigefügt war ein Bericht der Fingerabdruckabteilung: In keiner ihrer Akten fanden sich Übereinstimmungen.

Zurück in seinem Büro setzte sich Grant und dachte nach. Was bedeutete das – und welchen Wert hatte diese Erkenntnis? Hatte der Revolver dem Toten gar nicht gehört? Geliehen, vielleicht? Doch selbst wenn er geliehen war, hätte es irgendeinen Hinweis geben müssen, dass der Tote ihn bei sich hatte. Oder – hatte er ihn gar nicht bei sich gehabt? Hatte jemand ihm die Waffe untergeschoben? Aber so etwas wie einen Dienstrevolver konnte man niemandem unbemerkt in die Tasche stecken. Nicht einem lebenden Mann jedenfalls – aber nach dem Dolchstoß…? Doch warum? Warum sollte jemand das tun?

Keine Erklärung, und sei sie noch so weit hergeholt, wollte sich aufdrängen.

Er holte den Dolch aus seiner Verpackung und betrachtete ihn durch das Mikroskop, doch er konnte sich keine Hoffnung einreden. Er war ausgelaugt. Zeit für einen Spaziergang. Es war kurz nach fünf. Er würde hinunter zum Woffington gehen und mit dem Mann sprechen, der gestern Abend an der Stehplatzkasse Dienst gehabt hatte.

Es war ein stiller, klarer Abend mit einem Himmel wie aus Primeln, und London zeichnete sich dagegen ab in sanften Tönen von dunstigem Lavendel. Grant sog die Luft genießerisch ein. Der Frühling kam. Wenn er den Südländer erst dingfest gemacht hatte, würde er sich ein paar freie Tage erschwindeln – notfalls als krankgeschrieben – und irgendwo zum Angeln fahren. Aber wohin? In den Highlands gab es das beste Angeln, doch die Gesellschaft dort war oft zum Davonlaufen. Die Test, ja – bei Stockbridge vielleicht. Forellen waren kein großer Sport, aber es gab dort ein behagliches kleines Gasthaus und die beste Gesellschaft, die man sich wünschen konnte. Und er würde sich ein Pferd mieten, um durch die sanften Wiesen zu reiten. Und Hampshire im Frühling –!

So grübelte er vor sich hin, während er zügig über das Embankment lief – über Dinge, die mit dem aktuellen Fall wenig zu tun hatten. Denn so war Grant nun einmal. Barkers Leitspruch lautete: „Zerkauen Sie es! Zerkauen Sie es pausenlos, im Schlaf wie im Wachen – dann finden Sie irgendwann den entscheidenden Kern.“ Für Barker mochte das stimmen. Aber nicht für Grant. Der hatte einmal entgegnet, dass er, wenn er so lange an etwas herumkaue, am Ende nur noch den Schmerz im Kiefer spüre – und meinte es auch so. Wenn ihn etwas vor ein Rätsel stellte, brachte ständiges Grübeln ihn nicht weiter – im Gegenteil, es raubte ihm das rechte Maß. Wenn er also auf der Stelle trat, legte er – wie er es nannte – „die Augen eine Weile zu“. Und wenn er sie wieder „öffnete“, sah er meist einen neuen Lichtschein auf den Dingen, der ungeahnte Winkel offenbarte und das alte Problem in ein völlig neues verwandelte.

Am Woffington hatte es an diesem Nachmittag eine Matinee gegeben, doch Grant fand das Theater wie gewohnt in seinem typischen Zustand vor: vorne in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt, hinten ein schmuddeliges Chaos. Der Portier war irgendwo im Haus, doch niemand wusste so recht, wo genau. Am frühen Abend schien sein Aufgabenbereich vielfältig zu sein. Nachdem mehrere keuchende Boten aus dem Inneren des Gebäudes zurückgekehrt waren mit: „Nein, Sir, keine Spur von ihm“, machte Grant sich selbst auf die Suche – und spürte den Mann schließlich in einem dämmrigen Gang hinter der Bühne auf.

Nachdem Grant erklärt hatte, wer er war und weshalb er gekommen sei, wurde der Mann redselig vor Stolz und Eifer. Er war es gewohnt, sich in Rufweite zur Aristokratie der Bühne aufzuhalten, doch dass er heute einem Vertreter der weitaus ehrfurchtgebietenderen Spezies „Inspektor von der Kriminalpolizei“ Rede und Antwort stehen durfte – das übertraf alles. Er strahlte, rückte ständig die Mütze zurecht, nestelte an seinen Ordensbändern, trocknete sich die Handflächen am Hosenboden und hätte ganz offensichtlich auch geschworen, einen Affen in der Schlange gesehen zu haben, wenn er geglaubt hätte, das würde dem Inspektor gefallen.

Grant stöhnte innerlich, doch jener Teil von ihm, der sich bei allem, was er tat, stets ein Stück zurückhielt – der stille Beobachter in ihm, den er in so reichem Maß besaß –, fand, dass dieser alte Kerl ein echtes Original war. Schon verabschiedete er sich – mit der routinierten Freundlichkeit, wie sie Ermittler bei allzu hingebungsvoller Nutzlosigkeit pflegen, und notierte sich das Gesicht des Mannes für eine potenzielle spätere Verwendung –, da erklang eine angenehme Stimme:

„Aber das ist doch Inspektor Grant!“

Er wandte sich um – und sah Ray Marcable, bereits im Mantel, offenbar auf dem Weg in ihre Garderobe.

„Suchen Sie etwa Arbeit? Für eine Statistenrolle ist es inzwischen leider zu spät.“ Ihr kaum merkliches Lächeln neckte ihn, und ihre grauen Augen sahen ihn freundlich an, unter dem feinen, halb gesenkten Lid hervor.

Sie hatten sich vor etwa einem Jahr kennengelernt – bei dem Diebstahl eines märchenhaft teuren Schmuckkoffers, ein Geschenk eines ihrer großzügigeren Verehrer. Seitdem hatten sie einander nicht wieder gesehen, doch sie hatte ihn ganz offensichtlich nicht vergessen. Und obgleich er sich dagegen wehrte, schmeichelte es ihm – selbst wenn sein innerer Beobachter es registrierte und sich insgeheim darüber amüsierte.

Er erklärte ihr den Grund seines Besuchs im Theater – und sofort wich das Lächeln aus ihrem Gesicht.

„Ach, dieser arme Mann!“ sagte sie. „Aber hier ist noch einer“, fügte sie gleich darauf hinzu und legte ihm die Hand auf den Arm. „Haben Sie den ganzen Nachmittag über Fragen gestellt? Ihre Kehle muss doch völlig ausgetrocknet sein. Kommen Sie mit in meine Garderobe und trinken Sie eine Tasse Tee mit mir. Mein Mädchen ist da und wird uns welchen machen. Wir sind am Packen, wissen Sie. Es ist traurig, nach so langer Zeit.“

Sie führte ihn in ihre Garderobe – ein Raum, dessen Wände zur Hälfte aus Spiegeln, zur anderen Hälfte aus Kleiderschränken bestanden und der mehr an ein Blumengeschäft erinnerte als an ein Zimmer, das für Menschen gedacht war. Sie wies mit einer Handbewegung auf die Blumen.

„Meine Wohnung fasst keine einzige Vase mehr, also müssen diese hierbleiben. Die Krankenhäuser waren sehr höflich, aber sie haben unmissverständlich erklärt, dass sie genug davon hätten. Und ich kann ja schlecht sagen: ‚Bitte keine Blumen‘ – wie bei Beerdigungen –, ohne jemanden zu kränken.“

„Für die meisten Menschen ist es das Einzige, was sie tun können“, sagte Grant.

„Oh ja, ich weiß“, erwiderte sie. „Ich bin nicht undankbar. Nur überfordert.“

Als der Tee fertig war, schenkte sie ihm ein, und das Hausmädchen holte aus einer Blechdose Shortbread hervor. Während er seinen Tee umrührte und sie sich ihren eingoss, fuhr Grant plötzlich innerlich zusammen – wie ein unerfahrener Reiter, der beim Erschrecken dem Pferd ins Maul fährt. Sie war Linkshänderin!

„Großer Gott!“ schalt er sich im Stillen. „Du brauchst nicht nur Urlaub – du bist urlaubsreif. Warum musstest du so eine Feststellung gleich gedanklich kursiv setzen? Wie viele Linkshänder, glaubst du, leben in London? Du entwickelst allmählich die merkwürdigsten Nerven.“

Um die Stille zu überbrücken – und weil es das Erste war, was ihm einfiel –, sagte er: „Sie sind Linkshänderin.“

„Ja“, erwiderte sie gleichgültig, wie es dem Thema gebührte, und fragte ihn nach dem Stand der Ermittlungen. Er erzählte ihr das, was auch in der Zeitung stehen würde, und beschrieb den Dolch, da er das auffälligste Detail des Falls war.

„Der Griff stellt einen kleinen silbernen Heiligen dar, mit blauen und roten Emailleverzierungen.“

Etwas blitzte plötzlich in Ray Marcables sonst so ruhigen Augen auf.

„Was?“, entfuhr es ihr.

Er war im Begriff zu sagen: „Sie haben so einen schon einmal gesehen?“, besann sich aber eines Besseren. Er wusste sofort, dass sie mit Nein antworten würde – und dass er dadurch preisgegeben hätte, dass es überhaupt etwas zu bemerken gab. Er wiederholte lediglich die Beschreibung, und sie sagte:

„Ein Heiliger! Wie entzückend altmodisch! Und wie unpassend! – Und doch… bei einem großen Vorhaben wie einem Mord – da wünscht man sich vermutlich den Segen von jemandem.“

Kühl und gelassen streckte sie die linke Hand nach seiner Tasse aus, um nachzuschenken. Er beobachtete dabei ihr ruhiges Handgelenk und ihre völlig ungerührte Haltung – und fragte sich, ob das nun ebenfalls übertriebene Empfindlichkeit seinerseits war.

„Mitnichten“, entgegnete ihm seine innere Stimme. „Du hast vielleicht überspannte Eingebungen in den seltsamsten Momenten – aber du bist noch nicht so weit, dass du dir Dinge einbildest.“

Sie sprachen noch über Amerika, das Grant gut kannte und das für sie eine neue Welt war, und als er sich verabschiedete, war er ihr aufrichtig dankbar für den Tee. Er hatte völlig vergessen, dass es überhaupt Zeit für Tee war. Nun konnte es ihm gleich sein, wie spät er zu Abend aß.

Doch als er hinausging und sich beim Portier Feuer für seine Zigarette holte, erfuhr er – im Überschwang plauderhafter Freundlichkeit – beiläufig, dass Miss Marcable am Vorabend von sechs Uhr an ununterbrochen in ihrer Garderobe gewesen war, bis der Inspizient sie vor ihrem ersten Auftritt holen kam. Lord Lacing sei bei ihr gewesen, fügte der Portier mit vielsagend gehobener Augenbraue hinzu.

Grant lächelte, nickte und ging – doch auf dem Weg zurück zum Yard lächelte er nicht mehr.

Was war es gewesen, das in Ray Marcables Augen aufgeleuchtet war? Keine Angst. Nein.

Wiedererkennen? Ja, das war es. Ganz eindeutig: Wiedererkennen.

3. Danny Miller

Grant schlug die Augen auf und betrachtete nachdenklich die Decke seines Schlafzimmers. In den letzten Minuten war er zwar dem Wort nach wach gewesen, doch sein Geist – noch eingehüllt in die Watte des Schlafs und sich des undankbaren Morgenschauers voll bewusst – hatte ihm das Denken verweigert. Aber obwohl der rationale Teil in ihm noch nicht ganz erwacht war, hatte sich allmählich ein Gefühl geistigen Unbehagens eingestellt. Etwas Unangenehmes stand ihm bevor. Etwas ausgesprochen Unangenehmes. Diese wachsende Gewissheit hatte die letzten Reste der Schläfrigkeit vertrieben, und seine Augen öffneten sich zu der Decke, die vom frühen Sonnenlicht und den Schatten einer Platane durchwirkt war – und zur Erkenntnis des Unangenehmen. Es war der Morgen des dritten Tages seiner Ermittlungen, der Tag der gerichtlichen Untersuchung – und er hatte dem Coroner nichts vorzulegen. Nicht einmal eine Spur, der er hätte folgen können.