Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kalden-Consulting

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Was haben Vibratoren mit Doppelkinn, Rheuma und Female Empowerment zu tun? Sehr viel, wenn man sich die reich bebilderte Geschichte des "vibrierenden Dildos" anschaut. Die Sex Toys sind heute im Mainstream angekommen - so scheint es. Aber wo kamen sie eigentlich her? Dieses Buch ist eine Spurenlese, die die spannende Kulturgeschichte des elektrischen Vibrators durch Medizin, Kosmetik, Pornografie und Sexualwissenschaft bis hin zur DDR und aktuellen Feminismus-Diskursen nachzeichnet. Erfunden 1869 als medizinisches Gerät, treten Vibratoren schnell ihren Siegeszug in die Haushalte an. Dort sollten sie nicht nur alle erdenklichen Wehwehchen als Heilmittel in der Selbsttherapie lindern, sondern auch kosmetische Wunder bewirken und Krähenfüße, geschwollene Fesseln und schütteres Haar tilgen. Wie aus diesem Massagegerät ein Sexspielzeug in phallischer Form wurde, was die Menschen damals in Deutschland Ost und West darüber dachten und warum wir heute trotz medialer "Übersexung" immernoch mit Tabus und Stigmatisierungen in Bezug auf Vibratoren zu kämpfen haben - dazu gibt "Der vibrierende Dildo" viele Informationen, Anekdoten von Zeitzeug*innen sowie interessanten visuellen Input.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 591

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Eltern.

Danksagung

„Know the rules well, so you can break them effectively. “

Dalai-Lama XIV

Ich danke meinen Eltern, dass sie mich nicht nur zu einem Freigeist erzogen und immer bedingungslos unterstützt haben, sondern auch lehrten, Dinge verstehen zu wollen, zu hinterfragen, einfach mal anders zu machen und damit vermeintliche Tabus zu brechen.

Und ich danke meinem Mann, der sich liebevoll um unsere zwei Katzen kümmert und die Haufen Vibratoren und Kartons in unserer Wohnung (meist) mit Fassung erträgt, wenn ich mal wieder im Dienste der Wissenschaft unterwegs bin.

Dank auch an meinen Arbeitgeber für die Möglichkeit, mich meiner wissenschaftlichen Leidenschaft zu widmen, und allen (vor allem Antje!), die mich auf diesem Weg begleitet und das Projekt mit Ideen, Rat und Lebenshilfe unterstützt haben

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Der Vibrator am Mundwinkel

1.2 Fachlicher Zugang und Erkenntnisinteresse

1.3 Quellen und Objekte

1.4 Mensch-Maschine-Beziehungen: Gespräche und Fragebögen

1.5 Sexualität und Technik

1.6 Die Zeitschnitt-Theorie

1.7 Kernfrage und Aufbau

2 Aktueller Forschungsstand: Vibratoren in der akademischen Literatur, den Medien und in wissenschaftlichen Diskussionen und Narrativen

2.1 Wissenschaftliche und populäre Literatur-Peripherie um den Vibrator

2.2 Das Narrativ des Vibrators als „slow seller“ in der Fachliteratur

2.3 Teledildonik

2.4 Der Vibrator in den Fächern Europäische Ethnologie/Volkskunde, Kulturwissenschaft und anverwandten Disziplinen .

2.5 Sexualität und Technik

2.6 Sextech

2.7 Aktuelle Forschung im Feld Objekte und Sexualität

2.8 Body Politics

3 Der erste Vibrator

3.1 Der kleine Unterschied: Dildos und Vibratoren

3.1.1 Die ersten Vibratoren: Der „Manipulator“ und „Granville’s Hammer“

3.1.2 Hysterie als Krankheit

3.1.3 Kleiner Exkurs zur Hysterie

3.2 Massage als Therapieform

4 Die Firma Sanitas

5 Mensch-Maschine-Interaktion

5.1 Mobile Penisse und Sex-Maschinen

5.2 Künstlerische Interpretationen

6 Der vibrierende Dildo erscheint: Geburtsstunde einer Objektgeschichte

6.1 Die Situation in den USA: Nasenerweiterungsgeräte, Zahnbürsten und der Mellow Yellow

6.2 Die Situation in Deutschland: Staatsanwälte, Nackenmassage und „Abphall-Produkte“

6.3 Eine Objektbiografie: Der Vibrator in den Erinnerungen Dirk Rotermunds

6.3.1 Der Markt des „Unaussprechlichen“

6.3.2 Produktentwicklungen und -namen

6.4 Ärztlicher Rat, Moral- und Handlungsanweisungen

6.5 Kleinstunternehmer, „Maschinen-Sex“ und die St. Pauli Nachrichten (SPN)

6.6 Die Erotikmesse „Sex 69“

6.7 Parallelitäten

6.8 Exkurs: Der „Magic Wand“, der „46-year-old sex toy Hitachi won’t talk about“

6.9 Der Vibrator in der Kritik

6.10 Kritische Sichtweisen auf den „Kavalier im Muff“: Der Vibratorstab im sprachlichen und karikaturistischen Spiegelbild

6.11 Kontaktanzeigen in den SPN

6.12 Tomi Ungerers Fornicon und Karaseks Konsumkultur-Kritik

6.13 Die Tücken des Objekts und der autoerotische Unfall

6.14 Biegsam und schmiegsam

7 Sexuelle Hilfsmittel: Der Vibrator im Kontext

7.1 „Vivat, Elefantenbulle!“ oder „Höllen-Maschinen des Siebten Himmels“?

Das Unternehmen Beate Uhse als Ausgangspunkt

7.3 Mitbewerber*innen

7.4 Pfefferspray und Pessare: Die Produktpalette bei Beate Uhse

7.5 „Monte Amore“ und die Anorgasmie

7.6 Pathologisierungen und Prothesen nach dem Zweiten Weltkrieg: Wer Frigidität sagt, muss auch Impotenz sagen.

7.7 „Reiz-Ramsch für Sexual-Invaliden“

7.8 Zuschriften und Beate Uhse-Läden

7.9 Briefe und Inserate

7.10 Impotenz

7.11 Der „Zauberstab“ für den Herren

7.12 Wange verspannt? Werbewelten und Vibratorentypen von Beate Uhse bis zum schwingschleifenden Massageapparat für die ganze Familie

8 Spurenlese nach dem Vibrator in der Literatur

8.1 Überblick

8.2 Vibrierende Lust

8.3 Sexualwissenschaft und Populärwissenschaft

8.4 „Vermeidung von erotischen Beigedanken“

8.5 „Massageapparate bei Onanie“

8.6 Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten

8.7 Genitale Irrtümer

8.8 Konkrete Sexfronten

8.9 Populärliteratur und Luststeigernde Sex-Praktiken

8.10 „Nie Hilfsmittel. Nie Reizgeräte.“: Der Ralf-Report

8.10.1 Beispiele: Frauen

8.10.2 Beispiele: Männer

8.11 „Das ist gerade so, als forderte man einen Krüppel zum Rennen auf.“: Der Hite-Report

8.12 Belletristik

9 Ergebnisse der Fragebogen aus der BRD: Vibratoren im Lichte der Geschichte

9.1 Der Massagestab aus Sicht von Zeitzeug*innen

9.2 Teilnehmerinnen

9.2.1 „Birgit“: Ablehnung und Entsorgung

9.2.2 „Rita“: „Frauenglück“

9.3 Teilnehmer

9.3.1 „Martin“: Der „Urvibrator“ als Bereicherung

9.3.2 „Peter“: „Bewundernswert und mutig.“

9.4 Die moderne Hausfrau und „Zuckerl-Jonny“

10 Vibrationen in der DDR: Ein Stimmungsbild

10.1 Der Massagestab in der DDR

10.2 „Warum konnten sich Sex-Shops in der DDR nicht durchsetzen? Weil Trabi-Fahren besser wirkt als jeder Vibrator.“

10.3 „H.K.-Versand“

10.4 „Heino G.“: Ethnografische Beobachtungen

10.5 „Max“: VEB Mikroelektronik

10.6 Verschiedene Dildo-Ersatzarten

10.7 Briefe von DDR-Bürger*innen und die „Sagbarkeit der Dinge“

10.8 „Konnte man in der DDR Sexspielzeug kaufen oder hatten die so etwas nicht?“

10.9 Anmerkung: Zu den Fragebögen und Zeitzeug*inneninterviews

10.10 Ersatzgeräte für die Ersatzbefriedigung? Geschichte(n) aus der DDR-Sexualität:

10.11 „Alex“: Komet „MA 1“ und Küchenmaschinen

10.12 „Gerhard“, „Birgit“ und Annerose: Kondome und Mann und Frau intim

10.13 Siegfried Schnabls Mann und Frau intim

10.14 Kurzer Exkurs: Der „Brummbär“ als Abtreibungsinstrument

10.15 „Fritz“: Musikmanager als geschützter Raum

10.16 „Harald“: Lack, Leder und das MfS

10.17 Leipziger „Geschenkesex“

10.18 „Wolfgang“: Aktfotos und der „manipulierte Massinet“ ....

10.19 „Barbara“: Doktorspiele und DDR-Männer

10.20 „Werner“: Eisenbahn und Zahnbürsten

10.20.1 Kleiner Exkurs: Elektrische Massage im Mund

10.20.2 Perlen und Fröhlichkeit: Geräte aus der UdSSR

10.21 „Ludwig“: Rasierer, „Massinet“ und Reinstallation

10.22 Zeitsprung: Wendemanöver

10.23 Vibratoren in der Aufklärungsliteratur der DDR

11 Vibratoren in Print und Bewegtbild

11.1 „Wenn Sie sterben, kostet Ihr Sarg mehr als 200 Mark, aber dieses Gerät kostet nur 180 Mark.“

11.2 „V 3 gegen Übel“

11.3 Kinsey

11.4 Der Vibrator im Print: Werbung und Bedienungsanleitungen

11.5 Kurzer Rückblick: Medizin und Massage

11.6 Anleitungen zur Selbstmassage

11.7 Vibrierendes im Bewegtbild: „But we’ve got to get a guy!“ ..

11.8 Joe Sarno

11.9 Zwei kurze Beispiele: Weibliche Selbstbefriedigung im Film 1968

11.10 „Worte helfen nichts mehr. Wir brauchen einen Schock.“: Filmvolkswarte und Nährböden

11.11 Massagestäbe und „Mature Ladies“

12 Rück- und Aus- und Draufblick auf den Vibrator aus medizinischer und feministischer Perspektive

12.1 Veränderungen

12.2 #CESGenderBias

12.3 Im Dienst der Sexualwissenschaft: Druckwellen-Vibratoren und vibrierende Fitnesstracker

12.4 Interview mit Dr. Laura Méritt

12.5 Interview

12.6 Macht und Selbstermächtigung

13 Exkurs: Der Vibrator im Museum

13.1 Weitergedacht: „Mehr Licht!“ – Der Vibrator im Museum? Eine Idee.

13.2 Ausstellung „Plug + Play – 150 Jahre Vibratoren in DDR und BRD“

13.3 Die Stationen im Überblick: Ausstellung „Plug + Play – 150 Jahre Vibratoren in DDR und BRD. Eine deutsch-deutsche Bettengeschichte“

13.3.1 Station 1 Heilung und Selbstheilung

13.3.2 Station 2 Plaste, Elaste und rasierende Vibrierer

13.3.3 Station 3 Der vibrierende Dildo

13.3.4 Station 4 St. Pauli Nachrichten und Zensur

13.3.5 Station 5 Vibrationen in der DDR

13.3.6 Station 6 Sex Tech 2019

13.3.7 Station 7 Mobile Penisse und Vibratoren im pornografischen Film

13.3.8 Manöverkritik

13.3.9 Wünschenswertes: Das ideale Sex-Museum

14 Schlussbetrachtungen und Ausblick

14.1 Zusammenfassung

14.2 Fachfragen

15 Anhang

15.1 Bildnachweis

15.2 Literaturverzeichnis

15.3 Quellenverzeichnis

15.3.1 Werbeanzeigen, Bedienungsanleitungen und Kataloge .

15.3.2 Videos und Filme

15.3.3 Zeitzeug*inneninterviews, Mailverkehr und Fragebögen

15.3.4 Internetseiten

16 Anmerkungen

1 Einleitung

1.1 Der Vibrator am Mundwinkel

„Der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden, recht großartig, wenn er alle seine Hilfsorgane anlegt, aber sie sind nicht mit ihm verwachsen und machen ihm gelegentlich noch viel zu schaffen.

Er hat übrigens ein Recht, sich damit zu trösten, daß diese Entwicklung nicht gerade mit dem Jahr 1930 A. D. abgeschlossen sein wird. Ferne Zeiten werden neue, wahrscheinlich unvorstellbar große Fortschritte auf diesem Gebiete der Kultur mit sich bringen, die Gottähnlichkeit noch weiter steigern.“

Sigmund Freud1

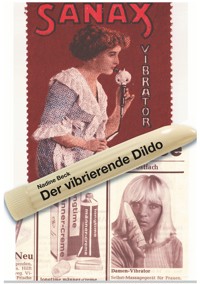

Ein Papierschnipsel, bunt bedruckt, nur etwa 3 auf 4 Zentimeter klein und doch wirft er eine große Frage auf: Darauf zu sehen war eine Frau, die eine kugelförmige Apparatur an einem Handstück mit Schnur an die Lippen hält. Daneben in großen Lettern das Wort „VIBRATOR“, darüber die Überschrift „SANAX“. Mit der heutigen Definition von Vibrator als Sexspielzeug konnte man die dargestellte Situation nicht übereinbringen und decodieren. Was also war dieser Vibrator und was hatte er mit einer Frau zu tun, die sich vor über hundert Jahren ein handliches Gerät an den Mundwinkel hält?

Drei Dinge konnte man an diesem Papierstück entziffern: Die Frau trägt Frisur und Kleidung aus den frühen Dekaden des 20. Jahrhunderts, das Gerät in ihrer Hand wurde wohl mit Strom über das Kabel betrieben, und, da der Rand des Papierstücks gezackt war, es sich wohl dabei um eine Reklamemarke handelte. Auch die Gummierung auf der Rückseite bestätigte ersteres sowie letzteres, die Werbemarken besaßen ihre größte Verbreitung in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg2. Somit war der zeitliche Rahmen und Verwendungszweck bestimmt und ließ schlussfolgern, dass hier wohl für einen Vibrator der Firma oder des Namens „SANAX“ geworben wurde, bei dem es sich sehr wahrscheinlich um das prominent platzierte Objekt in der Hand der dargestellten Frau handelte. Trotzdem blieb die Irritation und der Konflikt mit der heutigen Begriffsdefinition von Vibratoren, ihrer stabförmigen, batteriebetriebenen Gestaltung und ihrer Aufgabe als sexuelles Stimulationsmittel: Wie passte das zusammen mit einem kabelgebundenen Gerät an einem Handstück, an dessen Ende eine große Kugel prangte? Und welche Funktion erfüllte dieses an den Lippen der Frau, welche Praktik wurde hier gezeigt oder symbolisiert? Der hier gezeigte Vibrator als Kulturobjekt ist für die vorliegende Arbeit der Stein des Anstoßes gewesen, um dessen materielle und immaterielle Kultur und seine Objektgeschichte zu erforschen.

Unter dem Recherchebegriff „Vibrator“ findet man schon zurück bis vor die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert Apparaturen und Patente, die eher nach Handrührern oder Bohrgeräten aussahen als nach zeitgenössischen Lustfingern. Und die in weiteren Reklamemarken dazu abgebildeten Personen, Frauen wie auch Männer, hielten sie sich nicht nur an den Mund, sondern auch ans Knie, an den Rücken, Ellenbogen und Fesseln — warum? Für oder gegen was wurde es genutzt? War es ein Medizininstrument oder Kosmetik, konnte die Geräte etwas bewirken, was uns heute als Praktik verloren gegangen ist? Wie passte es zusammen, dass aus diesem antiken, seltsam anmutenden Unding unter demselben Namen eben jenes dildo-eske Ding entstand? Die Spur führte letztendlich zu Beate Uhse und ihrem Sex-Imperium: In ihren Katalogen3 war in der Ausgabe von ca. 1968/694 erstmalig den Vibrator in all seiner weißen, phallischen Form, so wie wir ihn heute als 08/15-Standardmodell kennen und verankert haben, zu finden. Auch am Anfang dieser kulturwissenschaftlichen Arbeit steht wie bei vielen anderen also die Figur der Irritation, die das Forschungsinteresse weckte, sich eingehend mit den semantischen und materiellen Verschiebungen zu befassen, die der Vibrator offensichtlich in den letzten 150 Jahren erfahren hat.

Bildtafel 1.1.

Der Vibrator am Mundwinkel: Werbemarke der Berliner Firma Sanitas für den „Sanax“-Vibrator, ca. 1913 (1).

Das „Standardmodell“ eines Vibrators, wie er noch heute als Massenware erhältlich ist (2).

Die erste Anzeige für einen Massagestab in einem Werbeblatt-Mailing von Beate Uhse, ca. Frühjahr 1969 (3).

Das Motiv des Vibrators am Mundwinkel bzw. Gesicht-/Nackenbereich wird bis heute, besonders in Versandkatalogen, wie hier abgebildet, kontinuierlich aufgegriffen und die Produkte im Kontext von Kosmetik abgebildet (4).

1.2 Fachlicher Zugang und Erkenntnisinteresse

Im Anfang dieser Arbeit stand also die Epiphanie des Vibrators und aufgrund fehlenden Kontextwissens viele Fragen, die sich mit ihm verbanden. Die Neugier auf die kulturelle Umgebung und unerwartete Geschichte des Geräts und seiner mit ihm verbundenen Objektbiografie(n) führte dazu, sich ihm fachlich zu nähern.

Sich einem historischen Objekt zu nähern, ist allerdings vertrackt: Viele Wege führen dahin, Dinge aus ihrer Anonymität herauszuholen und in einer Objektbiografie plastisch werden zu lassen. Vom reinen Warencharakter hin zu einem verstehbaren Objekt, das etwas von seiner Entstehung und seinem mitunter wechselhaften Gebrauch, seiner Erhöhung oder seinem Erinnerungswert erzählt. Peter Braun hat die verschiedenen methodischen Ansätze in Objektbiographien erzählen umrissen:

„Dass Dinge immer eingebunden sind sowohl in kulturelle Semantiken und Kategorien als auch in soziale Praktiken und Beziehungen. Dadurch erhalten sie zu bestimmten Lebensabschnitten eine jeweils kulturell gerahmte Bedeutung, die wiederum ihre Funktion definiert.“5

Die Materie des Zeitschnitts nach Hans Ulrich Gumbrecht6, die später noch genauer skizziert wird, bot eine passende Methode, um das Auftauchen des Geräts genauer anzuschauen und versuchen, es zu verstehen und es in seiner Zeit präsent zu machen: Als Zeitschnitt und damit als eine Schranke in der Welt zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft, die in Form von wissenschaftlicher Alltagsforschung präsentiert werden soll.7 In Literatur, Gerichtsakten und Katalogen, auf pornografischen Internetseiten ganz unterschiedlichster Provenienz, in Museen und durch Befragung von Zeitzeug*innen offenbarte der Vibrator in diesem Zeitschnitte als multifunktionelles Hilfsmittel seine ihm eingeschriebenen, erstaunlichen Geschichten. Die vorliegende Dissertation ist daher, neben der Präsentmachung innerhalb des Zeitschnitts, auch eine Spurenlese, die über die spannende Entstehungsgeschichte dieses vielseitigen und gesundheitswichtigen Gerätes in Deutschland informiert und die Lebenswelten sichtbar macht, in denen Vibratoren eine Rolle spielen, und dabei das Umfeld und die Benutzer*innen als ein großes Diskursfeld mit einbezieht. Sie führt Leser*innen mäandrierend zu verschiedenen Einzeldiskursen, die mit dem Vibrator in Berührung kommen, sei es Impotenz und Prothetik, die Sexualleben in der DDR, Pornos oder Sex-Maschinen. Filme, Fotos, geschriebene Berichte und Gespräche mit Zeitzeug*innen waren die Informationsbasis für die Erforschung der einzelnen Diskurse.

Die einzelnen Fragen an das Gerät für die zugrundeliegenden Diskurse waren etwa: Wie wird über den Vibrator gesprochen? Wo begegnet er uns oder gerade nicht? Von wem wird er wie genutzt und genannt? Welche Gefühle, Praktiken, Rituale und Tabus hängen mit ihm zusammen bei Männern, Frauen LGBTQIA*, Paaren etc.? Welche Kritik bringt er hervor? Wie wird er in Sprache, Film und Print aufgenommen und in der Zeit gespiegelt? Diese Fragen werden in „Kristallisationspunkten“(s.u.) wie Aufklärungsliteratur oder Pornofilmen in der vorliegenden Arbeit zusammengefasst, aufgearbeitet und die motivierenden, alltagskonstituierenden Querverbindungen sichtbar gemacht. Das Auftauchen des Selbstmassagegerätes um 1969 setzte den Beginn einer vermuteten neuen Ära von Sexualität und Technik, die es zu untersuchen galt. So stellen wir uns eine Lupe auf eine Miniaturwelt vor, die den Bereich Mitte 1968 bis ca. Mitte 1970 für diese detektivischkulturwissenschaftliche Präsentmachungs-Enterprise vergrößert. Der zivilgesellschaftliche Umschwung 1968/1969 — ein Narrativ, das auch auf den Massagestab applizierbar ist. Weder Gesamtgesellschaft noch Geschlechtsleben bleiben unberührt von der Einführung des phallischen Vibrators auf dem deutschen Markt. Cis- und Transgender (retrospektiv nach Sigusch verwendete Begriffe), Solo-Sex wie ehelicher Beischlaf, nichts bleibt unbelassen von der wichtigsten Erfindung für den sexuellen Menschen seit der Anti-Babypille. Und, da es vor 1968 zwar Vibratoren gab, die nicht phallisch waren, und schon seit Menschengedenken Dildos, die nicht vibrieren, sollten diese „Vorgeschichten“ nicht unerwähnt bleiben. 1968/69 stellt aber den Scheitelpunkt dar, der diese zwei Chronologien zusammenführt: Der vibrierende Dildo betritt die Showbühne als befriedigendster Entertainer der Welt.

Die Fragen führen aber auch unweigerlich in das Hier und Jetzt und in das Morgen, in das einen kleinen Einblick gegeben wird: Wie sprechen wir eigentlich heute, gut 50 Jahre nach der Ankunft des phallischen Vibrators, in deutschen Betten über ihn, über weibliche Sexualität, Körper und Selbstliebe? Was bietet die technische Zukunft der Massagegeräte für unser sexuelles und körperliches Wohlergehen? Voller Vorfreude ist daher die „dgv-Studierendentagung“ zu erwarten, die sich 2021 nach 27 Jahren unter der Überschrift „Sex. Sex. Sex. Kulturwissenschaftliche Höhepunkte und Abgründe“ endlich wieder explizit Geschlechterfragen widmet und diese diskutiert. Für die Tagung sind sieben Diskurse des Sexuellen als Themenschwerpunkte gesetzt, dazu ein offenes Panel. Neben „Sex. und Moral/Ethik“, „Sex. und Ästhetik“ sowie „Sex. und Arbeit“ bzw. „Sex. und Politik“ macht der Punkt „Sex. und Pathologie/Gesundheit“ das breite Feld der Medizin auf, was für das vorliegende Themenfeld dieser Arbeit Anknüpfungspunkte bietet. Reizvoller für diesen Zugang zum Feld klingt allerdings „Technisierungs- und Digitalisierungsprozesse verändern uns und unsere Umwelten. Auch Sexuelles wird durch gewandelte Wahrnehmungen und Lebenswelten beeinflusst. Diese Phänomene möchten wir gerne in dem Panel Sex. und Technologie genauer untersuchen.“8 Man darf gespannt sein. Auch über 150 Jahre nach Erfindung des elektrischen Vibrators gibt es noch viel zu tun, um sexuelle Tabus und unsichtbare Regeln zu brechen und Vieles umzudenken. Oder um eine gewagte These zu äußern: Die Zukunft unserer Gesundheitsfürsorge könnte wohl in einem Patent für einen neuen Vibrator liegen.

1.3 Quellen und Objekte

Diese Arbeit stützt sich auf vielerlei strukturgebende historische und aktuelle Quellen und Medien. Grundlegend war hier die Materialsammlung in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte (FZH) in Hamburg, in der das Beate Uhse Unternehmensarchiv lagert. Hier sind zahlreiche Quellen von der Unternehmensgründung bis zum Beginn der 2000er Jahre gesammelt und erschlossen, unter anderem Produktkataloge, Gerichtsakten, Marketingunterlagen, Strategiepapiere, sexualwissenschaftliche Gutachten und die Beate Uhse-Kataloge und zahlreiche Fotos, Literatur und Broschüren, die sich alle mit dem Thema Sexualität und Pornografie befassen. So konnten auch Verläufe rekonstruiert und untersucht werden. Als weiterer Materialpool lagen historische Zeitschriften wie Die Woche, Die Jugend, Die Gartenlaube und historische Anzeigen vor, für den Untersuchungszeitraum in den 1960ern, aber in der FZH speziell die St. Pauli Nachrichten, DER SPIEGEL und die Konkret, aber auch Sexual-Ratgeber und akademische Untersuchungen zur Sexualität zur Verfügung, vor allen Dingen die sexualmedizinischen Standardwerke von Kinsey sowie von Masters und Johnson. Ein schwieriges Feld für historische Quellen stellen Internetseiten dar, die historische Pornografische Fotos und Filme anbieten. Hier sind viele pornografische Clips und Fotos vorhanden, die Vibrationsmassagegeräte, Sex-Maschinen, Dildos oder andere thematisch anverwandte Objekte zeigen. Die genaue Datierung, Herkunft und zuverlässige Quellenangabe des Materials müssen hier aber grundlegend hinterfragt werden. Trotzdem waren sie wertvolle Quellen, um die Praktiken mit diesen Gerätschaften zu visualisieren und deren Veränderungen im Laufe der Geschichte nachzuvollziehen. Da hier aber ein Gegenstand der Alltagskultur im Zentrum steht, darf ein solcher selbst nicht als Untersuchungsobjekt fehlen. Auf verschiedenen Auktionsplattformen, Flohmärkten und von Privatleuten konnten über 100 Massagegeräte der vergangenen 120 Jahre erworben werden. Haptik, Optik, Temperatur und Geruch dieser Geräte waren ein entscheidender Faktor bei deren Untersuchung und durch nichts zu ersetzen. Spannenderweise, aber nicht ganz verwunderlich, waren in den letzten Jahren keine originalen Massagestäbe von damals auf diesen Plattformen aus Deutschland zu finden. Hier musste sich mit alten Massagestäben aus den USA und Fotografien beholfen werden, die in diversen Erotik-Museen weltweit aufgenommen wurden. Hier zu erwähnen sind besonders das „Antique Vibrator Museum“ im Sexshop „Good Vibrations“ in San Francisco, das eine enorme Auswahl an Geräten, Bedienungsanleitungen und Informationen der letzten 150 Jahre Vibratorengeschichte in den USA bietet, sowie das „Mini-Vibratorenmuseum“ in Form einer Glasvitrine im Sexshop „Liebenswert“ in Wien, das eine kleine, aber feine Auswahl an europäischen Modellen in phallischer und nichtphallischer Form zeigt.

1.4 Mensch-Maschine-Beziehungen: Gespräche und Fragebögen

Gerade die Beziehung zwischen den Menschen und den Objekten war hier von Interesse, die vorliegende Arbeit streift daher auch die Transformationsprozesse in Mensch-Maschine-Beziehungen. Der Vibrator und sein Diskursumfeld sollen nicht nur präsentiert und verständlich gemacht, sondern auch die Interdependenzen ins Schlaglicht gerückt werden. Die Veränderung von Praktiken der sexuellen Stimulierung durch den Gebrauch von motorisierten Objekten hat auch eine Auswirkung auf das Körpergefühl. Und gerade die Kritik an dem neuen Objekt sagt viel über die, dem Transformationsprozess zugrundeliegenden, Strukturen aus, die für diese Arbeit von Interesse waren. Narrative/Qualitative Interviews haben nicht nur diesbezüglich einen soliden Sockel zur Interpretation und Präsentation der Materialien gebildet. Gespräche mit Erotikmarkt-Besitzer*innen und -Filialleiter*innen, Vertriebs- und Marketing-Mitarbeitenden und Kund*innen von Erotikmärkten konnten viele wertvolle Informationen beitragen, die die Gedanken und Praktiken, die mit diesen Geräten damals verbunden waren und sind, erläuterten, gerade auch mitaktuellem Bezug. Gespräche mit feministischen Akademiker*innen und Sexuolog*innen wie der Besitzerin der Berliner „Sexclusivitäten“ Laura Méritt sowie dem Hamburger Sexshopkollektiv „Fuck Yeah“ sind aktueller Input und eine sex-positive, feministische Sichtänderung auf das Thema zu verdanken.

Den zentralen Forschungsschwerpunkt bildeten aber Fragebögen, die durch verschiedene Aufrufe in den Medien von Zeitzeug*innen ausgefüllt zugesandt wurden, mit Informationen, teilweise auch nur als Einzelberichte per Email zu bestimmten Themen. Auch Erkenntnisse aus der DDR konnten dadurch die Arbeit bereichern und erhellen, wie Menschen beider deutscher Staaten die Maschinen in ihr Leben integrierten — oder eben nicht. Diese Methodik ähnelte denen von Kinsey, Masters und Johnson sowie später Shere Hite etc., deren Fragebögen jedoch in ihrer jeweiligen Komplexität nicht erreicht wurde, da andere Fragen von Relevanz waren. Ihre Veröffentlichungen liegen in der Vergangenheit und blicken von dort aus noch einmal in eine weiter zurückreichende Zeit, in der die Personen über ihre sexuellen Erlebnisse in der Jugend sprechen — etwas, was zu ihrer Zeit in den 1920ern und 1930ern noch stärker tabuisiert war als dann in den späteren 1940er und 1950er Jahren. Kinsey und Hite machen es in den 1950ern und 1970ern möglich, über Erlebnisse der 1920er bis 1940er zu berichten und uns einen Einblick in diese Zeit zu geben, aus der man so zumindest second-hand Information präsentieren kann.

1.5 Sexualität und Technik

Die Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft hat in ihrer Entstehung und in der Vergangenheit das Thema Sexualität weiträumig umschifft, die Beschäftigung mit intimen Körperteilen gewinnt erst zögerlich seit den 2000er Jahren an Raum. Und: Gerade die weibliche Masturbation schien eher außerhalb des deutschsprachigen Raumes thematisiert zu werden als hierzulande. Das Jahr 1969 bietet dazu, trotz oder gerade wegen seines übercodiert-Seins durch die sexuelle Revolution, mit der Neuheit des phallischen Vibrators einen guten Anlass, hier einige Inspirationen oder Stimuli zu setzen, die weiteren Forschungen in der Kulturwissenschaft zuträglich sein dürften. An den Käufer*innen lassen sich viele Denk- und Handlungsspielräume und -grenzen präsentieren, zudem ist die Technik- und Nutzungsgeschichte des Vibrators ebenso faszinierend wie die Revolution, die er in Köpfen, Körpern und Betten auslöst. Die entstehende Arbeit soll einen Teil dazu beitragen, diesen unausgefüllten Zwischenraum in der Literatur zu schließen und das Tabu der Untersuchung sexueller Körper und Selbstliebe weiter aufzubrechen, Transformationsprozesse sichtbar zu machen und einen soliden Grundstein dafür zu legen, sich mit der Dyade Sexualität und Technik in Zukunft stärker und näher zu befassen.

Die Arbeit ist als historische Feldanalyse angelegt, die sich zum einen des empirisch gesammelten Materials bedient, zum anderen in Ansätzen z. B. kulturwissenschaftliche Medienanalyse nutzt, um etwa die oben genannten filmischen Quellen auszuwerten. Erzählte Geschichte aus qualitativ erhobenen Gesprächen und Interviews eigneten sich dazu, das soziale Phänomen in seinem Alltagskontext und seinen symbolischen Dimensionen zu untersuchen und ihm so auf die Spur zu kommen.9 Wichtig war auch, eine Erzählperspektive einzunehmen, die aus der Zeit heraus die einzelnen Themen und Geschichten darstellt, um das Gewesene zu präsentieren. Durch die Zeitzeug*innen ist es möglich gewesen, „erlebte“ Geschichte(n) darzustellen, die so nicht in den Geschichtsbüchern stehen und die die Zeit verstehen lassen. Karsten Uhl und Christian Zumbrägel sagen dazu in Technikgeschichte des Körpers10:

„Es liefern aber auch ganz unterschiedliche Schriftquellen Ansatzpunkte, um in den Quellen die körpervermittelten Interaktionen der Techniknutzer/-innen aufzudecken. Als eine wichtige Quellengattung bieten sich in dieser Hinsicht Ego-Dokumente an. Selbstverständlich gelten auch hier die üblichen quellenkritischen Vorgehensweisen, vor allem darf die Autorschaft von Techniknutzer/-innen nicht mit dem Einblick in eine vermeintlich autonome Praxis des Technikumgangs verwechselt werden — das Reden/Schreiben über die eigenen Erfahrungen findet nicht außerhalb der jeweiligen Technik- und Körperdiskurse statt. Ebenso stellt sich das Problem der Repräsentativität und damit dasjenige der Quellenauswahl. Neben den von Historiker/-innen selbst geführten Interviews mit ausgewählten Zeitzeugen (...) erlaubt eine weitere ähnliche Quellengattung Rückschlüsse auf die Praktiken der Technikaneignung durch die Techniknutzer/-innen: verschriftlichte zeitgenössische Interviews.“

Auf dieser Basis kann man persönlichen Geschichtserfahrungen und jenen Aspekten der Vergangenheit auf den Grund gehen, die die Menschen jenseits des politischen Geschehens bewegten, ohne aber den Anspruch zu verfolgen, eine alleinige repräsentative Wahrheit darzustellen. Es wurden Quellen konsultiert und Zeitzeug*innen befragt, die mit den Themenkreisen Sexualität, Erotik und Körper und den verschiedenen Randgebieten, die diese Kreise tangieren (z. B. der Gründer und Fotograf der berühmten Hamburger Polit-Porno-Postille St. Pauli Nachrichten Günter Zint) zu tun hatten. Dies geschah teilweise systematisch, teilweise innerhalb eines freien Erzähllaufes in persönlichen Interviews, aber auch per Email und in Telefongesprächen. Es wurde in verschiedenen regionalen Tageszeitungen in Marburg, Hamburg, Berlin und überregional in Thüringen und in der Bild-Zeitung Rhein-Main eine größer angelegte Fragebogenaktion gestartet, die über mehrere Monate lief und — regional stark variierend — für die bei diesem Thema erwartungsgemäß speziellen Verhältnisse sehr erfolgreich war. Gefragt wurde hier etwa, wer sich um den Zeitraum von 1969/1970 (und auch kurz davor und danach war erlaubt) im Besitz eines Vibratorstabs befand, sich an diesen erinnern konnte und/oder ein Massagegerät sexuell verwendete. Hilfreich war, dass das Thema boulevardesk und gleichzeitig harmlos genug ist, dass es auch gut in kleinen Fernsehbeiträgen und online mit meinen gesammelten Geräten als kuriosem Bildmaterial gespielt werden kann: Sex sells. Die eigens initiierten Aufrufe wurden nach jeder Auswertung des erhobenen Datenmaterials und weitere Aspekte verfeinert. Ohne dem späteren Kapitel der Fragebogenauswertung vorwegzugreifen, sei hier nur angedeutet, dass von den vielen Rückmeldungen keine*r persönlich für die Befragung zur Verfügung stand, sodass am Ende eine Vielzahl an unterschiedlichen Kontakt- und Interviewwegen beschritten werden musste.

1.6 Die Zeitschnitt-Theorie

Zu Hans Ulrich Gumbrechts Methodik und Untersuchung zum Jahr 1926, mit der er den eingangs erwähnten Zeitschnitt durchführt, heißt es, er „entwickelt seine Reflexion über die Repräsentation der Geschichte am konkreten Material. Es sind nicht die vermeintlich großen ‚historischen‘ Ereignisse, sondern vielfältige Details und kulturelle Phänomene, die im Mittelpunkt stehen. Gumbrecht geht von den Alltagsgegebenheiten wie Bars und Hotelhallen, Boxkämpfen und Flugzeugen, Stahlkonstruktionen und Filmen, Romanen und Automobilen aus und entwirft ein dichtes Panorama des kulturellen Lebens (...). Der Leser kann in diesem Buch (...) eigene Pfade verfolgen und das Jahr 1926 erkunden. Diese Zeitreise lässt ihn aufs neue Hitchcocks ersten Filmentdecken, Kafkas ‚Schloß‘ (...) mit den Augen der Zeitgenossen lesen und zeigt ihm Heideggers epochales Buch ‚Sein und Zeit‘ in seinem historischen Kontext.“11 Die Details und kulturellen Phänomene stehen auch in dieser Forschungsarbeit im Schlaglicht, ganz speziell unter der Maßgabe, in der Zeit zu bleiben, mit den Augen der Menschen damals Dinge zu betrachten und zu beschreiben. Im Lehrforschungsprojekt 1966, das im Jahr 2006 mit Karl Braun an der Philipps-Universität als Modell eines Zeitschnitts durchgeführt wurde, war es gelungen, einige der Welten des Jahres 1966 anhand vieler verschiedener Themen und Kristallisationspunkte „heraufzubeschwören, sie im Sinne einer neuerlichen Vergegenwärtigung zu repräsentieren“ 12. Welche sozialen und kulturellen Phänomene hingen an den einzelnen Kristallisationspunkten für 1966 wie Starfighter und Minirock, an den „kulturellen Konstellationen“13 und nach welchen un-/sichtbaren Regeln, welchen Grenzziehungen im Imaginären14, wie Karl Braun sie nennt, funktionierten sie? Die einzelnen Diskurse im Vibratoren-Kontext, wie zum Beispiel Amateurpornofilme, sexuelle Hilfsmittel oder Sexmaschinen wurden dieser Methode entsprechend aufgearbeitet und die motivierenden, alltagskonstituierenden Querverbindungen innerhalb des Diskursfeldes des Vibrators sichtbar gemacht, wie es Karl Braun15 als Herangehensweise skizziert.

Der Ansatz, das Jahr 1969 bezogen auf die Vibratorenthematik ebenso zu beleuchten wie das Jahr 1966 im Forschungsprojekt, war für den vorliegenden Fall faktisch viel zu eng gefasst, um die gewünschte Komplexität abzurufen. Dies lag zudem daran, dass die Informationen aus den Fragebögen und Interviews a) nicht immer zeitlich exakt zu bestimmen waren und sich bis in die Mitte der 1970er Jahre zogen, und b) manche Quellen auch das Ergebnis von längeren Prozessen sind, wie etwa das Lexikon der Sexualausdrücke, dem sich Ernest Bornemann 10 Jahre lang als Materialsammler verschrieben hat, bevor es 1971 erschien. Daher blieb die Arbeit in dem Feld 1969 und weicht nur stellenweise in einigen der Kristallisationspunkte um einige wenige Jahre ab. Mit Hilfe der empirisch gesammelten Informationen und der o.g. Medien wurden einzelne Diskurse erkannt und erfasst, die in dem Zeitraum um 1969 die Regelhaftigkeit des Alltags bestimmten, also die Handlungsfähigkeit und Handlungslogiken der Akteur*innen. Oder, um mit Foucault zu sprechen und auf die agency, die Handlungsfähigkeit, ausgedehnt: Die Regeln des Diskurses definieren für einen bestimmten Zusammenhang, was sagbar ist, was gesagt werden soll, was nicht gesagt werden darf, und von wem es wann in welcher Form gesagt werden darf.16 Die Regelsysteme ändern sich entsprechend dem Kontext und den Situationen, in denen sich die Akteure befinden. Da Objekte von Menschen gehandhabt werden, ist ihnen, so Erika Fischer-Lichte, keine eigene agency zuzusprechen.

„Das heißt jedoch nicht, dass sie sich umstandslos dem menschlichen Handeln einfügen würden. Vielmehr hat sich der sie verwendende Mensch auch ihnen anzupassen. Diese Form der ‚Passung‘ zwischen Ding und es verwendendem Menschen bezeichnen wir als Lernprozess durch Übung: Das Kind lernt, das Essen auf dem Teller mit Messer und Gabel zu zerkleinern und mit der Gabel zum Munde zu führen. Dazu muss es seinen Händen durch ständiges Üben ganz andere Abläufe antrainieren, als wenn es lernen soll, mit Stäbchen zu essen. (...) Gleichwohl werden die Handlungen, die wir mit bzw. an ihnen ausführen, durch sie mitbestimmt, ja teilweise durch sie geprägt.“17

Der performative Ansatz, innerhalb dessen Fischer-Lichte argumentiert, ist auch auf die Beziehung zwischen Mensch und Vibrator zu übertragen. Der Mensch musste auch lernen mit dem Vibrator umzugehen. Welche Regeln und Praktiken hingen mit ihm zusammen, zum Beispiel wenn es darum ging, ihn zu erwerben, über ihn zu sprechen oder ihn aufzubewahren? Dies war unter Freund*innen anders als unter Kolleg*innen oder unter Paaren. Diese Regeln, die nirgendwo auf Papier festgeschrieben sind, bilden die imaginären Grenzziehungen, nach denen sich die Handlungsfähigkeit, zusammen mit den geschriebenen Gesetzen, richten kann und auch sollte, aber real nicht muss. Indem diese Regeln und die dazugehörenden Artikulationen, also die möglichen Handlungsweisen, aufgespürt werden, gelingt es ein Stück mehr, das Feld, in dem man sich bewegt, nachvollziehbar und präsent zu machen.18 Um die oben angesprochenen Diskurse und ihre dazugehörigen, auch disparaten Elemente in ihrer Interaktion zu erfassen, kann man Teile der Dichten Beschreibung nach Clifford Geertz19 adaptieren, mit der Einschränkung, das Beschriebene nicht zu interpretieren. Karl Braun versteht den Begriff der Dichten Beschreibung von Geertz als eine Synthese der Diskurse und Elemente in ihrer Interaktion. Eine Strategie ist das Notieren von Beobachtungen, Gedanken, Gefühlen, Problemen, Ängsten, das Festhalten von typischen Sprachausdrücken, das Schreiben von Gedächtnisprotokollen sowie das Analysieren und abschließende Zusammenfassen des Beobachteten in einer Dichten Beschreibung. Im Unterschied zu Geertz versucht die vorliegende Arbeit in der Dichten Beschreibung des gewählten Zeitschnittes jedoch nicht die Interpretation von 1969 zu leisten, sondern 1969, wie oben erwähnt, aus der Sicht der Handelnden und die Gründe, das System und die Bedeutung, warum sie so agieren, verstehen zu lassen.20

1.7 Kernfrage und Aufbau

Die zentralen Fragen dieser Arbeit sind im Spannungsfeld von Körper, Sexualität und Technik angesiedelt: Wo fand die Objektgeschichte des Vibrators seinen Anfang? Welche Formen der Mensch-Maschinen grenzen an ihn an? Wie haben die Menschen in BRD und DDR um 1969 den Vibrationsmassagestab und die nicht-phallischen Massagegeräte erlebt? Was haben sie darüber gefühlt und gedacht, wo haben sie ihn erworben oder hergestellt und, ganz zentral, wie haben sie sie genutzt für ihre Körper und ihr Wissen und welche Praktiken haben sich mit alledem verbunden? Wo konnte einem Menschen das Gerät rund um 1969 begegnen? Vornehmliche Quelle hierfür sind die Fragebögen und Zeitzeug*inneninterviews zu diesem Themenkomplex sowie Material aus dem Beate Uhse Archiv in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH). Die verschiedenen Diskurse und Kristallisationspunkte sind dabei in eine grundlegend chronologische Darstellungsweise eingebunden, wobei es sich nicht vermeiden lässt, dass man in vielen Kapiteln in der Zeit vor 1969 zurückspringt und ab da wieder linear erzählt. Wenn etwa die Diskursfelder des Vibrators in der Literatur, Bedienungsanleitungen und dann des Vibrators im Film präsent gemacht werden, werden im jeweiligen Kapitel die Darstellungen vor 1969 anfangen und mit denen in einer Zeit nach 1969 aufhören. Die Sexualisierung von Technik/Technisierung von Sexualität nach den Ausführungen von Blum und Wieland21, Herstellung und Weitergabe von Körperwissen und diverse größere und kleinere Exkurse wie z. B. Selbstoptimierung und die museale Umsetzung dieses Wissens und dieser Technikgeschichte, wie oben erwähnt, und ihre angrenzenden Diskursfelder, werden mit den Aussagen verwoben besprochen. Ein besonderer Blick wird in diesem Zusammenhang auf die Produktpalette der sexuellen Hilfsmittel geworfen, wie sie besonders in der BRD in den 1950er bis 1970er Jahre vorherrschte und welche Diskurse sie mit dem Vibratoren verbinden.

Als Nebenwerk formierte sich die Möglichkeit, das gesammelte Material an alten Vibratoren, Beate Uhse-Katalogen, historischen Anzeigen und Filmplakaten etc. als Ausstellung im Hamburger „Erotic Art Museum“ zu zeigen. Da wir uns im Jahre 2019 im Jubiläumsjahr des ersten Vibratorenkonzepts und im 50. Jahr des Adventus des Massagestabes in deutschen Betten befanden, war der Zeitpunkt passend und versprach mediale Aufmerksamkeit. Als museumspädagogisches Beiheft für die Besucher*innen riss ein bildgewaltiges Abstract dieser Arbeit einige der hier besprochenen Themen kurz an und diente als Diskussionsgrundlage für Gespräche, aus denen ebenfalls Informationen hervorgingen.22 Ein Exkurs, der diese gesamte Idee der musealen Präsentmachung anhand der bestehenden Ausstellung analysiert und Vorschläge für ein zukünftiges Museum macht, ist als thematischer Querschläger und Exkurs mit ans Ende dieser Arbeit eingeflossen, da es weltweit leider an qualitativ hochwertigen, museumspädagogisch anspruchsvollen und gleichzeitig unterhaltsamen sowie optisch reizvollen Sexmuseen fehlt.

Am Ende dieser Forschungsarbeit beleuchtet ein Interview mit einer Betreiberin eines feministischen Sexshops das Objekt und seine Bedeutung noch einmal aus der Perspektive der Frauenbewegung und im aktuellen Kontext von Sexspielzeugen und Geschlechtern.

Eine Schlussbetrachtung des Status quo, 150 Jahre nach Einführung des Vibrationsapparates und 50 Jahre nach Ankunft des Massagestabes in Deutschland, nimmt aktuelle Debatten um den Umgang mit weiblicher Technik, Körper und Sexualität auf und gibt als Ausblick Impulse für zukünftige Forschungsfragen.

2 Aktueller Forschungsstand: Vibratoren in der akademischen Literatur, den Medien und in wissenschaftlichen Diskussionen und Narrativen

2.1 Wissenschaftliche und populäre Literatur-Peripherie um den Vibrator

Noch im Jahr 2020 gibt es zum Vibrator und zu Sexspielzeugen generell in Deutschland im Vielnamenfach Europäische Ethnologie, Kulturwissenschaft und in angrenzenden (meist historischen) Gebieten wenig wirklich Ausführliches zu finden. Vibratoren werden zwar als Thema tangiert und in kleinerem Rahmen besprochen, aber eine vollumfängliche Beschäftigung mit ihnen bleibt im deutschsprachigen Gebiet bis jetzt aus. Anders stellt sich dies im englischsprachigen Wissenschaftsraum dar: Im Journal of Sex Research sind bereits seit spätestens 1970 Untersuchungen zum Vibrator zu finden, und dies mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen.23

Ab 1999 bildet Rachel Maines’ The Technology of Orgasm die Grundlage und das erste wissenschaftliche Standardwerk, das sich explizit und ausführlich mit der Geschichte des Vibrators befasst, wenn auch fokussiert auf die USA und nur bis in die frühe Nachkriegszeit hineingehend. Für Deutschland fehlt eine solche Darstellung, die den Beginn der frühen Vibratoren im Spiegel ihrer Zeit beleuchtet und seine Spur in der deutschen Gesellschafts- und Sexualitätsgeschichte verortet und beleuchtet, auch wenn Sarah Scheidmantel hier in ihrer 2018 vorgelegten Masterarbeit Vibratologie. Die Erfindung einer Technologie zwischen Medizin und Hausgebrauch einen Anfang für die Zeit bis in die 1920er-Jahre bildet. Maines endet zeitlich genau dort, wo der Vibrator in der Mitte der 1960er Jahre als Sexual-Objekt eine Wandlung durchläuft, und eine Zäsur setzt, und lässt eine Forschungslücke zur weiteren Geschichte des Vibrators offen. Und das, obwohl das Thema und damit diese einzige enzyklopädisch anmutende Veröffentlichung dazu so illuster ist, dass es zur Grundlage eines Kinofilms und eines Theaterstücks wurde und seit seinem Erscheinen unzählige Male auf Makroals auch auf Mikroebene sowohl wissenschaftlich als auch populär zitiert wurde.

Die Monografie von Maines ist von allen, in diesem Absatz folgenden Autor*innen, als berücksichtigtes, vermeintliches Standardwerk in den letzten Jahren auch zunehmend in Kritik geraten: Ihre Hypothese zur weiblichen Hysterie und deren Behandlung durch die klitorale Massage von Gynäkolog*innen mittels eines elektromechanischen Vibrators wurde gerade aktuell u. a. von Hallie Liebermann24 und Eric Schatzberg gründlich überprüft, die keinen Beweis für die Richtigkeit dieser Theorie finden konnten:

„The Technology of Orgasm by Rachel Maines is one of the most widely cited works on the history of sex and technology. Maines argues that Victorian physicians routinely used electromechanical vibrators to stimulate female patients to orgasm as a treatment for hysteria. She claims that physicians did not perceive the practice as sexual because it did not involve vaginal penetration. The vibrator was, according to Maines, a laborsaving technology to replace the well-established medical practice of clitoral massage for hysteria. (...) Although a few scholars have challenged parts of the book, no one has contested her central argument in the peer-reviewed literature. In this article, we carefully assess the sources cited in the book. We found no evidence in these sources that physicians ever used electromechanical vibrators to induce orgasms in female patients as a medical treatment. (...)“25

Auf Basis meiner Recherchen kann ich dies für Deutschland insofern ebenfalls beobachten, als auch ich bis jetzt keinen Hinweis gefunden habe, dass die Vibrationsmassagegeräte medizinisch zur Behandlung von Hysterie oder zum Herbeiführen eines Orgasmus (auch nicht in Verkleidung als sogenannter Paroxysmus) eingesetzt wurden und/oder in der medizinischen Forschungsliteratur, z. B. Krafft-E-bing26, dafür erwähnt werden.

Maines wird hierzulande häufig als die Expertin für Vibratoren zitiert, was eine nicht einzuschätzende Problematik in sich birgt. Durch diese Maßnahmen werden die nationalen Verhältnisse in ihren historischen und sozialökonomischen Kontexten verkürzt und gegebenenfalls falsch dargestellt. Auch die Differenzierung von Vibrator und Massagegerät ist in der deutschen Übersetzung nicht immer zu leisten, da in unserem Sprachgebrauch Vibrator den stabförmigen Massierer und nicht den kabelgebundenen, nicht-phallischen Massierapparat meint. In den USA wird der Begriff „Vibrator“ aber häufig synonym für beide Gerätetypen verwendet.

Auch die Medien bedienen sich im Jahr 2019 des Jubiläums von 150 Jahren Vibratoren, sei es durch eine eigene Ausgabe des Süddeutsche Zeitung Magazins27 zur Vibratorengeschichte oder seitens der Fun Factory, die das Jubiläum zum Bewerben ihrer Produkte auf ihren Social-Media-Kanälen spielt. Der Vibrator ist hip und sexy genug, um Leser*innen und Konsument*innen zu locken, spätestens seit dem Social-Media-Vorstoß der BARMER Krankenkasse im heißen Juli 2019 zum Thema Selbstbefriedigung als Einschlafhilfe bei den hohen nächtlichen Temperaturen, der mit einem „Pulsator“ Stoß-Vibrator „Für pulsierende Nächte“ bebildert ist.28

Aktuelle Forschungsarbeiten auf dem Niveau von Abschlussarbeiten — übrigens sämtlich von Forscherinnen verfasst – untersuchen den Vibrator zum Beispiel im Spannungsfeld von Macht, Wissen und Lust29 oder als Ausstellungs-Konzeption zur Sichtbarmachung der Vulva in ihrer Funktion als sexuelles Organ30 bzw. im Bereich von Sex-Toys in der sexualpädagogischen Praxis.31 Als einer der wenigen Männer widmet sich Jelto Drenth in The Origin of the World. Science and Fiction of the Vagina dem Vibrator in einem kleinen Kapitel und streift mit der Bedeutung von Vibratoren (in Verbindung mit Wasserstrahlen bzw. Elektrostimulation) in Bezug auf körperbehinderte Menschen in den Niederlanden ein hochinteressantes Feld. Diese erreichen durch den Einsatz von speziellen, an ihre körperliche Beeinträchtigung angepassten, Vibrationsgeräten in der Dusche/Badewanne eine sexuelle Autonomie und Privatsphäre, die einen sonst durch persönliche Assistenz in vielen Lebenslagen gekennzeichneten Mangel an sexueller Eigenständigkeit ausgleicht.32

Ganz entscheidend für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand „Vibrator“ US-amerikanischer Autor*innen ist die dort seit den 1970er Jahren besonders in Kalifornien und New York mit der Sexualtherapeutin Joani Blank (1937–2016) lebendige Szene, die Grundlagenarbeit auf dem Vibratorengebiet geleistet hat.33 Seit Blanks Handbuch Good Vibrations34 zum Einsatz von Vibratoren, das sie mit einem Vorwort der Masturbations-Pionierin Betty Dodson seit 1982 immer wieder neu auflegt, ist die Westküste mit dem 1977 eröffneten Sex-shop „Good Vibrations“ und New York mit Dell Williams 1974 gegründeten Laden „Eve’s Garden“ die Pionierspitze der Frauenbefreiung, Sexualität und Sexualgesundheit in den USA. Es ist unter anderem ihrer aller Basisarbeit zu verdanken, dass Vibratoren dort sehr präsent sind. Selbst Thomas Laqueurs Die Einsame Lust über die allumfassende Kulturgeschichte der Selbstbefriedigung kommt nicht ohne Vibratoren aus, wenn auch er sich nicht dem eigentlichen Gegenstand zuwendet, sondern ihn innerhalb ihm dienlicher anderer Kontexte verarbeitet.35

Für den amerikanischen Raum hat Hallie Lieberman 2016 ihren Beitrag Selling Sex Toys: Marketing and the Meaning of Vibrators in Early Twentieth-Century America vorgelegt, der sich allerdings ebenfalls mit einer weiter entfernten historischen Perspektive dem Thema widmet.36 Aktuell und zeitlich umfassender untersucht Liebermann in Buzz: The Stimulating History of the Sex Toy37 die Geschichte der Sexspielzeuge, hauptsächlich in den USA mit einigen Vergleichen mit Europa, auch wenn ihre Ausführungen zu Deutschland sich auf sehr wenige Referenzen zu Beate Uhse beziehen, die zudem faktisch nicht immer präzise sind.38 Lynn Comella in Vibrator Nation: How Feminist Sex-Toy Stores Changed the Business of Pleasure39 geht das Thema ebenfalls an, wiederum fokussiert auf den amerikanischen Markt und eher aus einer ökonomisch-feministischen Perspektive, aber mit vielen interessanten Zeitzeug*innengesprächen versehen. Sowohl Liebermann als auch Comella haben Maines (die Lieberman sehr kritisch rezipiert, s.o.) und Elizabeth Heineman Before Porn was Legal im Literaturgepäck. Heinemans Beitrag, der sich nicht auf die USA, sondern auf Deutschland stützt, „zeichnet sich (...) durch die durchweg geglückte Verbindung von Sexual-, Politik-, Wirtschafts-, Unternehmens- und Konsumgeschichte aus“40, wie der Rezensent einer digitalen Plattform für europäische Geschichtswissenschaft Tobias Becker es ausdrückt und ist damit ein Meilenstein zur deutschen Ökonomie-/Erotik-Geschichte, zusammen mit Sybille Steinbachers in Wie der Sex nach Deutschland kam. Der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik41 und Dagmar Herzogs Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts.42 Sie alle zeichnen ein differenziertes Bild von der Sexualität in der NS-Zeit und bundesrepublikanischen Nachkriegszeit bis weit in die 1970er-Jahre, das vom gängigen Narrativ der prüden, lustverfehmenden Zeit des Nationalsozialismus abweicht und sehr interessante Kontinuitäten und Brüche aufzeigt. Vor allem, in welchem facettenreichen Spannungsfeld von u. a. konservativkirchlichen Instanzen wie dem Volkswartbund auf der einen und dem Bedürfnis nach sexueller Entfaltung und Verwirklichung auf der anderen Seite Unternehmen wie Beate Uhse entstehen und kämpfen, ist bei Herzog und Steinbacher sehr dicht recherchiert und detailreich geschildert. Auch wenn der Vibrator leider darin nicht als Instrumentarium zur sexuellen Befreiung thematisiert wird, taucht er bei Herzog in einem sehr prägnanten Zitat auf, das uns einen Blick von außen auf die sexuelle Bundesrepublik erlaubt. Der französische Nouvel Observateur beobachtet 1970 über das neue Deutschland:

„Ganz eindeutig hat Deutschland sich verändert. Rosa ist an die Stelle von Braun getreten, das schwere lustvolle Stöhnen beim Orgasmus überdeckt das dumpfe Stampfen der Legionen. Vibratoren statt Kanonen! Das ist recht beruhigend.“43

2.2 Das Narrativ des Vibrators als „slow seller“ in der Fachliteratur

Steinbacher geht ebenfalls nicht explizit und ausführlich auf den Vibrator ein, dafür aber umso mehr auf Beate Uhse als Person, als Unternehmerin und auf ihre Produkte im Spiegel ihrer Zeit und o.g. Spannungsfeld, was im späteren Teil der Arbeit besonders zur Darstellung zum Sexspielzeug sehr dienlich war. Als Spezialistin für Uhse gilt auch Elizabeth Heineman, die in Before Porn was legal44 und dem diesem inhaltlich ähnlichen Beitrag im Sammelband von Peter-Paul Bänziger, Magdalena Beljan, Franz X. Eder und Pascal Eitler (Hg.) Sexuelle Revolution? Zur Geschichte der Sexualität im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren45 sowie in Der Mythos Beate Uhse — Respektabilität, Geschichte und autobiographisches Marketing in der frühen Bundesrepublik46 diesbezüglich wertvolle Hintergrundinformationen gibt, die auch den Vibrator und andere sexuelle Hilfsmittel tangieren. Allerdings teile ich ihre Meinung nicht auf allen Gebieten, wie das folgende Beispiel zeigen mag. Meine spezifischen Recherchen zum Vibrator haben mir eine andere Einschätzung erlaubt als ihr genutztes Narrativ über „Noppenkondome, Dildos (‚Kunstglieder‘), Penisringe und (nach ihrer Markteinführung 1969) batteriebetriebene Vibratoren. Keiner dieser Gegenstände verkaufte sich sonderlich gut. Bis weit in die 1960er Jahre waren die Hauptabsatzprodukte der Erotikversandhäuser reguläre Kondome und Selbsthilfebücher, die Sexualität und sexuelle Aufklärung zum Thema hatten.“47 Wie wir an den Schilderungen eines Zeitzeugen48 später noch sehen, kann man nicht grundsätzlich sagen, dass der Vibrator ein „slow seller“ war, der nicht gut verkauft wurde (auch wenn der Hauptumsatz mit anderen Produkten gemacht wurde):

„In den Werbesendungen war dieser Vibrator ein gigantischer Erfolg, den wir 10.000-fach bestellten (...) und immer wieder waren wir ausverkauft.“49

Elizabeth Heineman konnte gegebenenfalls noch aus weiteren Quellen einen Nutzen ziehen, die mir hier nicht zur Verfügung standen. Sie hatte denselben Zeitzeugen befragt, kam aber zu anderen Erkenntnissen. Vielleicht bezogen sich die Aussagen in ihren Interviews auch auf die nicht-phallischen Massagegeräte wie der „Sanax“ etc., zu denen er mir andere Angaben machte.50 Beate Uhse ihrerseits gibt uns, in einem ihrer Kataloge für 1971, Zahlen, die etwas über den Verkauf von Vibratoren sagen (auch wenn man diese cum grano salis wegen möglicher Übertreibung zu Werbezwecken nehmen muss):

„Es war keine Überraschung für mich, dass die Vibratoren zu den beliebtesten Produkten gehörten. Schließlich hatten bis Mitte vorigen Jahres schon über 300.000 Kunden ein solches Gerät erhalten.“51

Wie präsent der Vibrator zu diesem Zeitpunkt bereits in der bundesdeutschen Gesellschaft war, wird in dieser Arbeit in späteren Kapiteln zum Vibrator in der Literatur etc. genauer dargestellt. Vielleicht zieht Elizabeth Heineman auch Rückschlüsse von der Rolle des Vibrators in den USA auf diejenige in Deutschland, da in den USA erst ab den beginnenden 1980er Jahre verstärkt Handbücher und Literatur zu seinem Gebrauch erscheinen, wie Blanks o.g. Good Vibrations, die den Abverkauf beschleunigen. So schreibt Heineman:

„Der neu eingeführte Vibrator ergänzte die Masturbation aber um ein relativ teures Produkt mit einem (manchmal lauten) Motor. Sein Verkauf an Frauen nahm erst in den 1980er Jahren zu, als Übersetzungen von Büchern wie Nancy Fridays ‚My Secret Garden‘ (deutsch: ‚Die sexuellen Phantasien der Frauen‘) erschienen und populäre Zeitschriften begannen, über Masturbation und sexuelle Hilfsmittel für Frauen zu schreiben (jetzt unter dem Begriff ‚Sexspielzeug‘). Bis dahin scheinen Kunden weiterhin ‚natürliche‘ Formen von Erregung vorgezogen zu haben.“52

Die Kritik an der Lautstärke der Geräte findet sich auch bei Uhse, der Preis mit zunächst 20-25 DM für den Vibrator lag bei einem monatlichen Durchschnittsgehalt von ca. 1.200 DM für 197053 bei dem für etwa dreieinhalb Kilogramm Butter54, schnell wurde er noch günstiger verkauft und war damit in Deutschland nicht unerschwinglich. Er kostete ungefähr soviel wie ein Standaschenbecher oder eine Kuchenspringform, alles Objekte, von denen man nicht endlos viele im Haushalt hat, womit sich der Preis für die Anschaffung wieder relativiert. Zudem gab es meines Erachtens, gerade bei Beate Uhse, ab den 1970er-Jahre vielerlei Literatur und populäre Zeitschriften, die sich dem Thema Selbstbefriedigung und dem Vibrator zuwandten. Auch in den USA war schon 1969 mit Die sinnliche Frau von „J“ (Terry Garrity)55 (im Original The sensuous woman) eine sehr konkrete Anleitung zur Selbstbefriedigung vorhanden, die auch den Vibrator inkludierte und in einer deutschen Ausgabe ab 1971 bei Hoffmann und Campe und später bei Rowohlt sowie Heyne zu haben war. Auch wenn wir natürlich noch weit entfernt von dem heutigen, tendenziell weniger tabuisierten Umgang mit dem Thema waren. Carol Queen bestätigt in Your Grandmother’s Vibrator56:

„From the 1950s to the present, they have inexorably marched into the market“, wobei „battery vibrators (...) did not mean the electrical wall-plug vibrator was dead, but the price and portability of the battery-powered ones gave them a great boost in popularity“57.

Joni Blanks zitiert Shere Hites58 Fragebögen zur weiblichen Sexualität sowie Kinsey und beziffert den großen Schwung im Vibratorengebrauch erst ab der Mitte der 1970er-Jahre und später.59 Die generelle Schwierigkeit der Quantifizierung des Absatzes von Vibratoren wegen mangelnder, spezifischer historischer Quellen beklagen sowohl Heineman als auch Lieberman und dem ist sich auch für die vorliegende Arbeit anzuschließen.60

2.3 Teledildonik

In der Technik-Wissenschaftswelt war der Vibrator übrigens zu Beginn der 1990er Jahre kein ganz so unbekanntes Objekt. Einen Blick in die Zukunft warf der amerikanische Sozialwissenschaftler Howard Rheingold schon 1991 mit seiner Teledildonik: Die totale Erotik, in der er futuristische Vibratorentechnik beschreibt:

„Das erste voll funktionstüchtige Teledildoniksystem I wird aller Wahrscheinlichkeit nach kein Fickapparat sein. Man wird nicht etwa erotische Telepräsenztechniken einsetzen, um sexuell mit Maschinen verkehren zu können. In zwanzig Jahren etwa, wenn tragbare Teledildos gängig sein werden, wird man mit ihrer Hilfe sexuelle Fernerfahrungen mit anderen Menschen machen, und zwar in Kombinationen und Konfigurationen, von denen präkybernetische Lüstlinge heute noch nicht zu träumen wagen. (...) Stellt euch vor, es ist zwanzig Jahre später und ihr macht euch für eine heiße Nacht auf dem Virtualienmarkt zurecht. Bevor ihr in eine gut gepolsterte Kammer steigt und eure Bildschirmbrille aufsetzt, schlüpft ihr in einen leichten — und irgendwann hoffentlich durchsichtigen — Anzug, eine Art von eng anliegendem Ganzkörperstrumpf mit dem intimen Gefühl eines Kondoms. In die Innenseite des Anzugs sind mit einer noch nicht existierenden Technik Unmengen von intelligenten Effektoren eingearbeitet. Diese Effektoren sind winzigste Vibratoren unterschiedlicher Härtegrade, Hunderte in jedem Quadratzentimeter, die ein realistisches Gefühl taktiler Gegenwart empfangen und vermitteln können, ganz wie Bild- und Ton-Displays ein realistisches Gefühl visueller und akustischer Gegenwart vermitteln.“61

Damit ist er gar nicht so weit weg von den Augmented Reality- und Virtual Reality-Angeboten und App-kontrollierter vibrierender Unterwäsche heutiger Sexualtechnikwelten, die auf der CES-Technologiemesse jedes Jahr aufs Neue (auch für die Sex-Tech-Welt) übertroffen werden. Appgesteuerte Vibratoren und Toys für Menschen in Fernbeziehungen sind heute gängige Bestandteile und Praktiken der sexuellen Realität.

2.4 Der Vibrator in den Fächern Europäische Ethnologie/Volkskunde, Kulturwissenschaft und anverwandten Disziplinen

Soweit zur wissenschaftlichen/populären Literatur-Peripherie um den Vibrator. Dass sich die Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft schwer tat mit der Sexualität, gerade damals in der Zeit der 1960er und 1970er Jahre, ist bekannt. Die traditionelle Volkskunde hatte mit der tabuierten Sexualität wenig zu tun. Lange Zeit war es ein Tabuthema, sich mit Sexualität auf der Ebene von kulturellen Alltagsphänomenen und -praktiken so nah auseinanderzusetzen, ganz speziell mit der Masturbation. Gerade die weibliche Masturbation schien eher außerhalb des deutschsprachigen Raumes thematisiert zu werden als im deutschen Wissenschaftskontext. Karl Braun62 platziert das Topic zu Beginn der 1990er Jahre mit Die Krankheit Onania im Kontext von Körperangst und den Anfängen der modernen Sexualität, Anja Belemann-Smit63 untersucht einige Jahre später geschlechtsspezifische Aspekte in der Anti-Onanie-Debatte, beide Arbeiten beschränken ihre Untersuchungen auf die Zeit des 18. Jahrhunderts. Es stellt sich die Frage, ob es noch in den 1990er Jahren nicht möglich war, zeitgenössische Untersuchungen anzustellen oder die notwendigen Grundlagen fehlten, die die beiden Autor*innen damit erst schafften.

Zentral für meine Arbeit waren zwei Beiträge: Martina Blum und Thomas Wieland Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. Jahrhundert.64 und Stefanie Duttweiler Von Kussmaschinen und Teledoldonics. Oder: Verändern technische Sexual-Objekte das Sexuelle?65. Stefanie Duttweiler untersucht dort die „diskursiven Rahmungen von Sexual-Objekten in der deutschsprachigen und amerikanischen Presse und in Internetforen“66 und begeht dabei einen ähnlichen methodischen Weg, den ich auch für diese Untersuchung vorgesehen habe. Allerdings bezieht sich Duttweiler im nachfolgenden Absatz Sexmaschinen — oder: die elektronische Produktion von Orgasmen auf Aussagen von Rachel Maines in der o.g. kritisch gesehenen Monografie und auf diejenigen von Elizabeth Heineman, die ich oben beleuchtet habe. Duttweiler sagt in Bezug auf Kussmaschinen „Orale sexuelle Selbststimulation scheint bislang nichts zu sein, das zu technischen Innovationen anreizt.“, wohingegen „Ganz anders dagegen genitale Stimulation. Sexual-Objekte — insbesondere für Frauen — haben eine lange Geschichte, in der sich Sexualitätsdiskurs, Figurationen von Liebesbeziehungen und Geschlechterverhältnisse und Technikgeschichte verknüpfen.“ Die Fußnote dazu verrät, dass auch sie hier eine Forschungslücke sieht: „Eine Geschichte allerdings, die erst noch geschrieben werden müsste.“67 Zur Geschichte der mechanisierten Sexual-Objekte habe dies Hoag Levins in seinen American Sex Machines: The Hidden History of Sex at the U.S. Patent Office Cover angerissen, jedoch nur anhand von US-amerikanischen Patenten.68 Meinen Teil zu diesem Lückenschluss zu Sexual-Objekten und ihren Diskursen möchte ich mit der vorliegenden Arbeit über den Vibrator beitragen.

2.5 Sexualität und Technik

Die Verknüpfungen von Sexualität und Technik bezeichnen auch Martina Blum und Thomas Wieland 2004 als ein Forschungsdesiderat in Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. Jahrhundert.69 „Mit wenigen Ausnahmen hat die Technikgeschichte bislang das Thema Sexualität aus ihren Forschungen ausgeblendet.“70 schreiben sie 2004 in den Dresdener Beiträgen zur Geschichte der Technikwissenschaften, „Zum Gegenstand intensiver historischer Forschung wurde Sexualität erst vor wenigen Jahrzehnten“, und weiter, „Wichtige Anstöße lieferten Mitte der 70er die zu ,Sexualität und Wahrheit‘ publizierten Arbeiten von Michel Foucault sowie die Gender Studies und die Körpergeschichte (...). Mittlerweile hat sich die Geschichte der Sexualität zu einem ebenso breiten wie vielfältigen Forschungsfeld entwickelt (...) Gleichwohl ist die Zahl der Arbeiten, die sich mit dem Thema „Technik und Sexualität“ befassen, bisher recht überschaubar geblieben.“71, wie wir bereits weiter oben gesehen haben. „Vor diesem Hintergrund verstehen wir unseren Beitrag als Plädoyer, das Thema Sexualität in der Technikgeschichte aufzugreifen. Technik und Sexualität sind im 20. Jahrhundert in ein enges Wechselverhältnis getreten, das nicht nur unser Verhältnis zur Sexualität einer Neubestimmung unterwirft, sondern auch unser Verhältnis zur Technik.“72 Auch hier bestätigt sich die Anschlussfähigkeit der vorliegenden Arbeit und ermutigt, diese 15 Jahre später zwar immerhin kleiner werdende, aber immer noch bestehende Fuge mit einem Baustein mehr zu füllen. „Fündig wird man am ehesten im Überschneidungsbereich von Technik- und Medizingeschichte.“73, was für die Forschungen in hiesigen Kontext ebenfalls festzustellen ist.

Mit dem Verweis auf die bis dato noch einzigartige Monografie von Maines nennen sie aber auch Wolfgang König74, „der dem Thema in seiner ,Geschichte der Konsumgesellschaft‘ ein kurzes Kapitel eingeräumt und es damit für die deutsche Technikgeschichte wohl erstmals als Untersuchungsfeld angesprochen hat.“75 Auch König spreche das bereits erwähnte Quellenproblem an, ebenso Blum und Wieland selbst als einer der Gründe, warum die Forschung das Thema Technik und Sexualität bisher ausgeblendet habe.76 „Der Technikphilosoph Günter Ropohl hat in diesem Zusammenhang prägnant von der Verwandlung des menschlichen Biotops in ein ‚Technotop‘ gesprochen.“, das sich anhand quantitativer Zahlen erfassen lässt, etwa anhand der Anzahl verkaufter Kondome pro Jahr, aber „Denkt man dann noch an (...) Sextoys und andere technische Geräte, die zur sexuellen Stimulation oder Befriedigung (nicht nur) vom einschlägigen Fachhandel verkauft werden, wird schnell klar, dass es bei allen kulturellen Unterschieden in den westlichen Gesellschaften wenig Menschen geben dürfte, die nicht in der einen oder anderen Form beim Ausleben ihrer Sexualität mit Technik in Berührung kommen.“77 Wichtig sei aber auch der qualitative Wandel: „Am augenscheinlichsten ist vielleicht die Verdrängung von Handarbeit durch Maschinenarbeit“,78 in den sich auch der Vibrator einreiht:

„Neben der Verdrängung der Hand- durch die Maschinenarbeit beinhaltet Technisierung weitere Dimensionen. Denn mit Technisierung verbindet sich insbesondere auch das Übergreifen technischer Handlungs- und Entscheidungsrationalitäten auf Bereiche, in denen diese zuvor nicht anzutreffen waren. Technik wird dabei zu einem Bestandteil unseres alltäglichen Lebens und erzeugt so neue Selbstverständlichkeiten. Technik erscheint nicht mehr länger als etwas Künstliches, über dessen Gebrauch oder Nichtgebrauch entschieden werden kann und muss, sondern als alltäglich, normal und unproblematisch. Diese Selbstverständlichkeit im Umgang mit Technik stellt sich allerdings nicht automatisch ein. Vielmehr muss sie aktiv hergestellt werden.“79

Dieser letzten implizierten Frage, wie sich Wissen generiert und ob bzw. wie es weitergegeben wird, wird sich in dieser Arbeit unter anderem gewidmet.

Blum und Wieland machen übrigens zwei „komplementär zu verstehende Entwicklungsstränge auf, „die uns für das Thema ‚Technik und Sexualität im 20. Jahrhundert‘ zentral erscheinen“. Dies seien die Technisierung von Sexualität und die Sexualisierung von Technik, wobei ersteres „das stete Vordringen von Technik in unsere Arbeits- und Lebenswelt“80 mit Referenz auf das „Technotop“81 im Sinne von Günter Ropohl meint. „Das Technotop ist der vom Menschen bewohnte, technomorph ausgestaltete Ort, seine soziotechnische Welt.“82, so die Erklärung nach Ropohl, die Verwandlung des menschlichen Biotops in ein Technotop lasse sich „an der wachsenden Zahl technischer Artefakte ablesen, mit denen wir uns jeden Tag umgeben.“83 Der Vibrator ist hier ein mittlerweile gut integrierter Teil dieses Technotops. Es gibt allerdings auch technische Artefakte im Bereich der Sexualität, die gleichzeitig auf eine sexuelle Körperästhetik abzielen, wenn es etwa um Penisprothesen geht, wie wir im betreffenden Kapitel zu „Kälteste Naturen und Gummipeter“ sehen werden, die sexuelle Probleme technisch lösen sollen:

„Die Technisierung der Sexualität erzeugt auch hier neue Selbstverständlichkeiten, die individuelles Verhalten gesellschaftlich einforderbar machen. Sexualität ist nicht mehr länger eine mehr oder weniger dem Schicksal geschuldete Bereicherung im fortgeschrittenen Alter, sondern eine Funktion, die es unter Einsatz von Spitzentechnologie aufrecht zu erhalten gilt.“84

Schwieriger wird es für den umgekehrten Fall von Technik als sexualisiertem Objekt in Bezug auf den Vibrator und Massagegeräte. Blum und Wieland gehen davon aus, „dass Technik und technische Produkte Zeichencharakter besitzen.“ und sich „Technik nicht nur über ihre genuin technischen Eigenschaften, über ihre Funktion und Nützlichkeit verstehen lässt, sondern eben auch als Vermittler (...) sexueller Bedeutung. Mit diesem semiotischen Verständnis werden die Gestaltung von Technik und ihr Gebrauch als soziale Botschaft entschlüsselbar.“85 Für den Massagestab (der in erster Linie technisierte Sexualität darstellt) ist diese Konnotation aufgrund seiner phallischen Form selbsterklärend, er deckt quasi beide komplementäre Entwicklungsstränge ab. Die nicht-phallischen Massagegeräte wiederum sind schwieriger einzuordnen. Sie sind zweifelsohne Teil des Technotops und ersetzen das Massieren durch Menschenhand, verraten ihre auchsexuelle Bedeutung und Nutzung nicht durch ihre Form. Der auch von Lieberman86 und Scheidmantel87 angesprochene „dual use“ der Geräte, also der sexuelle Einsatz zusätzlich zur primär unsexuellen Bestimmung, muss erst decodiert werden, was sich nur durch einen zweiten Schritt durch die Werbungen für die Apparate bewerkstelligen lässt (was auch hier eher für den amerikanischen als den deutschsprachigen Raum gilt). Hier werden sexuelle Innuendos platziert, die in einem bestimmten Kulturraum und Kontext von bestimmten Personen zweideutig gelesen werden können. Ausnahme sind hier „dildo-like attachments“, also Aufsätze, die an phallische Form erinnern.88 Diese konnte ich für den deutschen Markt so nicht entdecken. Auch die sublimen sexuellen Andeutungen finde ich nicht ohne weiteres decodierbar in deutschen Anzeigen.

Die schon vor 1966 in Deutschland zu bemerkende Devise „Sex sells“ verläuft aber parallel zu derjenigen in den USA auf eine kuriose Weise, wenn man auf die Werbungen für Sexspielzeuge schaut:

„There is, however, a profound irony in the marketing of sexual products. Sex appeals were pervasive in the marketing of nonsexual goods such as soda and cigarettes, but sex was rarely used to sell products with actual sexual uses. “89

Dies trifft selbst noch zu Beginn des Auftauchens des Massagestabes in der deutschen Werbelandschaft zu, wenn der „Damen“-Vibrator in seiner phallischen Form als „Cosmetic“-Selbstmassagestab in Zeitschriften wie der Konkret etc. inseriert wird.

2.6 Sextech

Spannend ist übrigens, dass es für sexuelle Technologie und die sie produzierenden (vornehmlich von Frauen gegründeten) Unternehmen mittlerweile ein eigenes Wort gibt, das in den letzten Jahren an Gebrauchsintensität stark zugenommen hat: Sextech.

„Sex technology, also called sextech, is technology and technology-driven ventures that are designed to enhance, innovate and disrupt human sexuality and/or the human sexual experience. The term was originally coined by Cindy Gallop from MLNP and is associated with an advancement of the Digital Revolution from 2010 and its impact on society and culture.“90

Gallop, Gründerin der Homepage MakeLoveNotPorn („#realworldsex in all its glorious, silly beautiful, messy, reassuring humanness” 91), ordnet den Begriff ein als Sextech.

„Sextech‘ is a term you may not have heard a great deal about — as of yet. However, if you search the hashtag #sextech on Twitter, you’ll start to get a sense of how many exciting things are happening in the space right now, and why this is a tech sector that should be monitored as much as any other.”

Die Bereiche, die Sextech berührt, sind vielfältig: Cybersex, Teledildonic, haptische Technologie/kinästhetische Kommunikation/3D-Touch („any technology that can create an experience of touch by applying forces, vibrations, or motions to the user”92), Virtual Reality, Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Medizin, Pornografie, Partnerschaft, Feminismus — die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Hier ist für die aktuelle Forschung zum Thema ein riesiges, unglaublich dynamisches und spannendes Feld entstanden, in das ich gegen Ende der Arbeit einen kleinen Blick wage. Im Bereich Pornografie erwarte ich auch mit Spannung die Dissertation von Madita Oeming, die an der Universität Paderborn über das Zusammenspiel zwischen der Pathologisierung von Lust und Pornografie (Arbeitstitel „Porn Addiction — America’s Moral Panic of the Digital Age“93) arbeitet und zu feministischer Pornografie (wie auch Nina Schumacher an der Universität Marburg94) publiziert hat — alles Themen, die auch für die Sichtweise auf den Vibrator nicht unerheblich sind.95

Die Angst vor der Lust und gerade der weiblichen Sexualität und weiblicher Körper und die daraus erfolgende Regulierung (vom Pornoverbot bis hin zur Labiaplastie96) spielen als Diskurse in der aktuellen Forschung eine zunehmende Rolle. Außerdem ist Vibratoren-Pornografie als eigene Kategorie auf einschlägigen Porno-Seiten zu finden, die vor allem den Hitachi Magic Wand als zuverlässiges Objekt und festen Bestandteil in SM-Szenerien etc. zeigen.

2.7 Aktuelle Forschung im Feld Objekte und Sexualität

Im Laufe der mehrjährigen Recherchen zu dieser Arbeit und u. a. dank der medialen Präsenz, die mit den Zeitzeug*innenaufrufen einherging, meldeten sich immer wieder junge Forscherinnen bei mir, die sich mit verwandten Aspekten meines Themas befassten. Mein Eindruck verstärkte sich, dass dem Thema Sexualität, besonders der weiblichen, in Verbindung mit Technik, Körpern bzw. Objekten in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es fällt zudem auf: Es sind auch hier immer Frauen, die da in Bachelor-, Magister- und Doktorarbeiten forsch(t)en, und auch der Ansatz und Zugang ist tendenziell feministischer geprägt. Neben den Arbeiten von den bereits oben genannten Rebekka Rinner, Stephanie Misterek, Enrica Wesseling und Sarah Scheidmantel, die sich meist mit mehr oder weniger historischen Fragestellungen um und mit Vibratoren auseinandersetzen, möchte ich besonders ein Projekt aktueller wissenschaftlicher Auseinandersetzung hervorheben, dass ich im Kontext meiner Arbeit sehr interessant fand, weil es meinem Ansatz sehr ähnelt. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Dinge und Sexualität“ am „Deutschen Hygiene-Museum“ in Dresden stellt die Frage: Was können Dinge im Museum über die Geschichte der Sexualität erzählen?97