9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Wie kaum ein anderer Kampfsport-Treibender ist Urs Spörri (8. Dan) nicht nur durch intensives Üben in das Geheimnis des Zen in der Bewegung eingedrungen, sondern geht ihm auch auf biomechanischer Ebene auf den Grund. Sein Buch soll dem westlichen Leser vertraut machen, wie man durch intensives Training des Mushin (des Nichtwollens und Nichtdenkens) das Satori erreichen kann. "Mein Ziel ist es, dass diese Lektüre für viele Kampfsportler, Intellektuelle und Suchende zu einem Schlüsselerlebnis wird." Zudem berichtet Spörri aus seinem bewegten Leben und v. a. über seine Erfahrungen und Erlebnisse mit Meister Kimura. Dessen Kampftechniken beschreibt er im Detail.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 147

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Urs Spörri

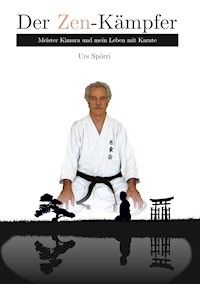

Der Zen-Kämpfer

Meister Kimura und mein Leben mit Karate

1 Das Satori in der Bewegung erfahren

2 Die Techniken von Meister Kimura im Detail

© 2023 Urs Spörri

www.shukokai-shitoryu.com

Lektorat, Layout, Cover: Dr. Matthias Feldbaum

Verlag und Druck:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg

ISBN

Paperback:

978-3-347-65682-6

E-Book:

978-3-347-65683-3

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dank/Widmung

Meine Lebensgeschichte widme ich Meister Shigeru Kimura, der mich viele Jahre lang – und bis zu seinem viel zu frühen Tod – begleitet und gefördert hat. Er war für mich der eindrücklichste Karate- und Zen-Meister unserer Zeit.

Sein Leben war dem Ziel gewidmet, das Karate schneller und stärker zu machen: indem er den Kampfsport mit den Gesetzen der Natur, dem menschlichen Körper und der Physik verband.

So gelang ihm eine bisher nie da gewesene Symbiose von Karate Technik und Zen-Philosophie. Wer ihn erlebt hat, wird dieses atemberaubende Erlebnis niemals vergessen.

Kimura hat nicht bloß Karate praktiziert, sondern eben: angewandtes Zen.

Ich schreibe dieses Buch, weil mich Meister Kimura als seinen engsten Schüler, wie er mich nannte, gebeten hat, weiter am Do (geistig-philosophischer Weg) zu arbeiten.

Sein Wissen und sein Können sollen nie vergessen und nicht verloren gehen.

Meister Kimura mit seinem Lehrer Sihoro Tani (1921-1998)

Shigeru Kimura (1942–1995)

Vorwort

Wenn man mich fragt, was mich an Karate fasziniert, antworte ich: Die Leidenschaft der Dynamik, aber auch die Schnelligkeit und die Schlagkraft.

Beides jeden Tag zu praktizieren, verleiht mir innere und äußere Kraft.

Die Geschmeidigkeit, die Beweglichkeit und die Reaktionsfähigkeit, mit Zen im Karate, fördern die Gesundheit:

Heute bin ich über siebzig Jahre alt und schlage schneller und kräftiger als vor dreißig Jahren, gleichzeitig bin ich auch zufriedener und ausgeglichener als jemals zuvor. Beides gelingt, weil ich, die Technik ohne „wollen“ ausführe und somit die innere Energie, das „Chi“ in meinen Körper auch auf diese Weise nutze.

Dieses Buch möchte zum Verständnis des eigenen Körpers und seiner „Mechanik“, in Verbindung mit den Naturgesetzen – den Gesetzen Newtons – beitragen.

Damit andere Menschen die Technik von Karate und ihrem Körper mit Zen besser verstehen zu können, ist mein Ziel.

Aber auch, wie man mit dem entsprechenden Training dem eigenen Satori – der Erkenntnis vom universellen Wesen des Daseins – näher kommt.

Über die Technik und die Philosophie hinaus, ist es mir auch ein Anliegen, dass die Leserinnen und Leser meinem Lebensweg, der nicht immer stringent verlief, der viele Höhen und manche Tiefen beinhaltete, kennenlernen und nachvollziehen können, wie Kimuras Karate meine Existenz beeinflusste und diese in die richtigen Bahnen lenkte.

Einige Gedanken auf diesem Weg möchte ich den Leserinnen und Lesern weitergeben:

Karate hilft, die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.

Um zur Essenz von Karate vorzudringen, benötigt man keine spektakulären Techniken.

Karate kann nur gelingen, wenn man nichts erzwingt.

Karate muss zuerst in einem wachsen, damit man in der Lage ist, die wahre Schönheit der Bewegungen wiedergeben zu können. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob man seine Eindrücke mit einer kleinen Grundtechnik, einer Kampftechnik oder einer alten Kata zum Ausdruck bringt.

Der Ursprung von Karate war, sich oder eine andere Person schützen zu können. Bei der Überlebensfrage gibt es nur eine Antwort: Man muss schneller sein und härter schlagen können. Dafür braucht es die perfekte Technik. Diese erreicht und führt man mit Mushin (dem nicht wollen) und der Selbstlosigkeit aus.

Beim Karate ist es – trotz allem – wie bei einem Schießduell: Man muss zuerst schießen und sicher treffen. Eine zweite Chance erhält man nicht.

Der Zen-Kämpfer

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Dank/Widmung

27 Quellenangaben

Der Zen-Kämpfer

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Teil 1

Das Satori in der Bewegung erfahren

1 Mein Weg im Karate

Als junger Mann träumte ich davon, stark zu sein, mich in jeder Situation verteidigen zu können.

Es waren die späten 1950er-Jahre.

Man schwang sich über den Barren, rannte mit den anderen um die Wette.

Die Aktivitäten im Turnverein waren geprägt durch die Kameradschaftlichkeit und Anlässe, bei denen das ganze Dorf auf den Beinen war, um Medaillen aus Trompetengold und später die Bewunderung der Mädchen gewinnen konnte.

Der Sportgeist – mit ihm verbinde ich bis heute Disziplin und Anstand – vor allem aber die Möglichkeit, wieder aufzustehen, wenn man zu Boden gegangen ist.

Heute, über ein halbes Jahrhundert später, sitze ich auf der Veranda meines Bungalows.

Ich bin das Rauschen im Wind.

Ich bin eine Woge, die über das Meer treibt.

Mein Zuhause ist von baumgroßen Farnen und Palmen umgeben, exotische Tierstimmen begleiten mein Aufwachen und mein Einschlafen.

Ich lebe auf der karibischen Insel im Einklang mit der Natur, den Menschen und mit meinem Leben.

Es war und ist dem Karate gewidmet: Dem äußeren, vor allem aber dem inneren Zen-Weg, der mit der japanischen Kampfkunst verbunden ist und von dem ich hier erzählen will.

Ich wuchs im Turbenthal auf, der Vater arbeitete als Weber in einer der unzähligen Tuchfabriken, meine Mutter war Hausfrau. Fünf Kinder mussten ernährt und gekleidet werden. Vater züchtete Hühner, die Fleisch und Eier lieferten, Mutter bewirtschaftete einen Garten, der frisches Gemüse und Früchte auf den Tisch brachte. Zu essen gab es immer genug, aber für Extravagantes reichte es natürlich nicht. Ich erinnere mich an die Spielsachen der anderen. Bruno fuhr auf dem Hinterrad seines Velos. Ein schönes Gefährt und seine Kunststücke sorgten dafür, dass er im Mittelpunkt stand. Da ich kein Velo, kein Tretauto und auch sonst nur wenig Spielsachen besaß, musste ich andere Mittel und Wege suchen, um Anerkennung zu finden.

Solche Interpretationen, die meinen Weg im Karate erklären und Gründe liefern könnten, warum ich mich für dieses Leben entschloss, folgten erst Jahrzehnte später, nachdem ich im Schwingkeller des Dorfes die ersten Gegner in den Sand warf und andere Buben im Schwitzkästen hielt, bis sie rot anliefen.

Wenn ich von meiner Kindheit spreche, sehe ich die sanft geschwungene Natur des Tösstals vor mir und in meiner Vorstellung ist es fast immer Frühling oder Sommer. Wir lebten in einem Kosthaus, das zur Weberei gehörte, ein sehr einfaches Haus mit 3 Zimmern, die über eine Etage verteilt waren, die Toilette befand sich außerhalb der Wohnung im Freien. Der Umschwung, die Wälder und Wiesen wurden auch den anderen Weber-Kindern zu einem Zuhause. Wir stauten Bäche, schwammen im glasklaren Nass, rannten durch den Regen, schüttelten die Tropfen danach im Sonnenschein als Kristallregen von den Büschen und im Winter stapften wir durch den Schnee und ich betrachtete die Eiskristalle auf meinen Handschuhen aus dunkler, grober Wolle.

Das Wasser.

Ein Wunder der Natur. In einem Wasserfall wirkt es beängstigend und rau, in einem kleinen Bach jedoch ruhig und sanft. Man kann darin eintauchen oder sich mit einem kühlen Schluck erfrischen. Nichts ist weicher als Wasser, doch wenn es auf ein Hindernis trifft, wird nichts seinen Weg blockieren. Wasser hat keinen Schatten, aber es passt sich jedem Behälter an. Wird es zu Dampf erhitzt, ist es unsichtbar und bleibt doch stark genug, um die Welt zu überschatten.

Man nennt es Wasser, es ist aber gleichzeitig viel mehr als der Begriff vermuten lassen könnte; genauso wie die Prinzipien des Zen für den Budo-Kämpfer mehr bedeuten als es vordergründig den Anschein erwecken könnte.

In jenen Jahren gelangten die ersten Gastarbeiter in die Schweiz und auch in den florierenden Tuchfabriken wurden sie gebraucht. Es führte dazu, dass in unserem Dorf bald nicht mehr nur das Urschweizerische vorherrschte, ein Umstand, den ich mit einer gewissen Faszination beobachtete.

Die Frauen und Männer, dunkelhaarig und schnell sonnengebräunt, liefen Arm in Arm die Hauptstraße entlang, einmal links und einmal rechts und sangen aus vollen Kehlen italienische Gassenhauer.

Diese Begegnungen waren exotisch, hatte ich doch in meinem ganzen Leben noch nie einen Nicht-Schweizer gesehen und sofort verband ich mit dem Neuen und Unbekannten auch Lebensweisen, die mich interessierten, die ich eines Tages entdecken wollte und verstehen würde. Ich wollte kein Weber werden, ein anderes Leben führen als meine Eltern. Ich wollte dem Schicksal ein Schnippchen schlagen und das Dorf eines Tages verlassen.

Das geschah schneller als gedacht und anders als ich es mir vorgestellt hatte. Die prekären finanziellen Verhältnisse sorgten seit Längerem für Spannungen zwischen den Eltern. Meine vier Geschwister, allesamt viel älter als ich, hatten in der Zwischenzeit das Haus verlassen. Vater und Mutter fällten eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Entscheidung, die allenfalls den Mitgliedern der höheren Gesellschaft vorbehalten war: sie ließen sich scheiden.

Mein Kinderleben endete etwas abrupt mit 13 Jahren und nachdem ich noch einige Monate lang mit Mutter zusammengelebt hatte, verbrachte ich längere Zeit auf einem Bauernbetrieb. Es waren anständige Leute. Für Kost und Logis arbeitete ich auf dem Hof mit, die Schule kam zwangsläufig etwas zu kurz.

Danach kam ich nach Schlieren in die Pestalozzistiftung, wo man sich mehr um die Schulleistungen bemühte. Als es darum ging, sich für einen Beruf zu entscheiden, war ich zwar auf mich allein gestellt, doch hatte dieser Umstand auch Gutes.

Ich wählte frei und im Nachhinein das Richtige: Da wir Pferde hatten, ich mit ihnen fahren durfte und ich auch in die Schmiede mitgehen konnte, war für mich klar – ich wollte Hufschmied werden.

Die Lehrzeit war körperlich hart, ich legte an Muskeln zu, vor allem aber stellte ich meine Leidensfähigkeit unter Beweis. Die extremen Temperaturen, wenn das heiße Eisen aus dem Feuer mit einer Hand gehalten und mit der anderen den Hammer führend geschmiedet wird, ist hauptsächlich im Winter eine Herausforderung. Speziell für die Hände, wenn man das Eisen aus dem Schnee holen musste und dann wieder diese Hitze. Man sieht meinen Händen heute noch diese Arbeit an.

Manche nennen den Beruf brachial und die Arbeitsweise authentisch. Doch die Faszination liegt in den Feinheiten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Der Kontakt mit meinen Lieblingstieren, den Pferden und der Umgang mit einem Material, das nur vordergründig schwer und hart ist, führten dazu, dass ich in dieser Tätigkeit noch viel mehr erkannte. Ein Pferdehuf ist etwas Individuelles, man kann den Huf nicht ausmessen, man arbeitet, nachdem man Augenmaß genommen hat und vor allem muss man das Eisen – wie es so schön heißt – schmieden, solange es heißt ist. So bleibt die Arbeit ein fortlaufender Prozess, bei dem die Konzentration und das unmittelbare Erschaffen im Vordergrund steht.

Auch dekorative Formen, die ein Kunstschmied realisiert, sind das Resultat einer Arbeit, die genau ausgeführt und technisch perfekt sein muss. Auf manche Begebenheiten, die sich aufgrund der eigenen Tagesform ergeben oder weil spontan ein Problem auftaucht, muss man sofort und intuitiv reagieren und Fehler können im Nachhinein nicht oder nur einige Sekunden lang korrigiert werden. Beschlägt man den Huf jedoch mit einem perfekt passenden und formschönen Hufeisen, ist es ein spezieller, fast möchte ich sagen, ein erhabener Moment. Präzision und Schnelligkeit, eine einwandfreie Kenntnis des Materials und die Technik, machen einen guten Schmied aus.

All diese Voraussetzungen sollten auch auf meinem Weg im Karate eine Rolle spielen.

Ich legte in dieser Zeit an körperlicher Kraft zu. Die Arbeit war derart anstrengend, dass ich keine sportlichen Herausforderungen benötigte, nach Abschluss der Lehre aber etwas anderes sehen und erleben wollte. Auf dem Weg in die große weite Welt, gelangte ich zuerst in die französische Schweiz, nach Nyon und fand eine Anstellung als Hufschmied für das Beschlagen von Rennpferden.

Ich war fasziniert, denn die beschlagenen Hufe, konnten nun über Sieg oder Niederlage entscheiden. Waren die Eisen beim Trabrennen zu schwer, setzten die Pferde während des Rennens die Hufe zu früh ab und verloren Zentimeter, die beim Durchlauf der Ziellinie ausschlaggebend sein konnten. Zu leichte Hufeisen, ließen die Tiere hingegen in den Galopp fallen, ein Grund, um sie zu disqualifizieren.

Dabei brachte man auf den Hufeisen kleine Schweißpunkte an, die den perfekten Ausgleich schufen, damit die Tiere den Sieg erlangen konnten. Später zog ich weiter, nach Genf und arbeitete dort als Landwirtschaftsmechaniker.

Mein jugendlicher Wunsch, stark zu sein, war in der Zwischenzeit in Erfüllung gegangen. Doch ich wollte mehr. Meine Alterskollegen fuhren Rennrad, stemmten Gewichte oder versuchten sich im Boxring.

Den tieferen Sinn von Karate und sein Potenzial erkannte ich damals nicht. Praktische Gründe standen im Vordergrund, um mich der Budo-Kunst zu widmen: Karate bedeutet so viel wie mit „leeren Händen“.

Das assoziierte ich am Anfang mit dem Umstand, dass die japanische Kampfsportart ohne Hilfsmittel ausgeübt wird. Dass man keine teure Sportausrüstung benötigt, war ein Grund, um sie auszuüben. Unterbewusst muss noch ein anderer Vorteil mitgewirkt haben: Ohne Statussymbole erreichen zu müssen, die in einer Peer-Group oder in einem gesellschaftlichen Umfeld normalerweise den Erfolg anzeigen und für Anerkennung sorgen, konnte ich mir Bewunderung erarbeiten und eine Einzigartigkeit erlangen, die allein auf meiner physischen Kraft und meiner psychischen Stärke beruhen würde.

Kurz: Ich konnte ein anderer werden, als ich war.

Wenn ich wollte. Ich wollte vorrangig mehr wissen und erfuhr: Bereits vor mehr als tausend Jahren wurde die Kampfkunst von buddhistischen Mönchen und den Begründern des Zen, die im Kloster Shaolin-Szu in China lebten, ausgeübt.

Traditionell gilt die Theorie, dass der indische Mönch Boddhidarma bei seiner Pilgerreise von Indien nach China das Kung-Fu (später Karate in Japan) dort im Shaolin Kloster einführte. Er unterwies seine Schüler in körperkräftigenden Übungen, die ihnen große Ausdauer, Stärke sowie Geisteskraft vermittelte.

Diese Techniken konnten die Mönche auch als wirksamer Schutz gegen Wegelagerer und Räuber anwenden.

Später entwickelte man ein formelles Lehrsystem – die Kata – bei denen alle Übungen auch ohne Partner durchgeführt werden konnten. Zudem waren die geheimen Techniken der Meister in diesen Kata verschlüsselt integriert. So war dieses rare Wissen nur den eingeweihten Schülern zugänglich und sie benötigten