17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: zu Klampen

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Deserteure wollen nicht töten, sie wollen nicht sterben: Sie verweigern sich dem Krieg. Rolf Cantzen zeigt, wie der Wille zum Überleben und die Kraft des Gewissens zu extremen Entscheidungen führen können und wie militärische Repressionsapparate das zu verhindern versuchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

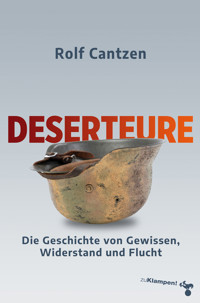

Rolf Cantzen

Deserteure

Die Geschichte von Gewissen, Widerstand und Flucht

© 2025 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe · zuklampen.de

Bei Fragen zur EU-Produktsicherheitsverordnung GPSR

wenden Sie sich bitte an [email protected].

Umschlaggestaltung: © Stefan Hilden, Hildendesign ·

München · hildendesign.de

unter Verwendung mehrerer Motive von shutterstock.com

Satz: Germano Wallmann · Gronau · geisterwort.de

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

ISBN Print: 978-3-98737-030-4

ISBN E-Book-Epub: 978-3-98737-036-6

ISBN E-Book-Pdf: 978-3-98737-447-0

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text- und Data-Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

1 Einleitung

Der Bruder meiner Großmutter

2 Kein Vaterland: Deserteure bis ins 19. Jahrhundert

2.1 Loyalitäten – eine Vorgeschichte

2.2 Der Söldner: Ein militärischer Dienstleistungsanbieter

Preußisches Edikt vom 29. Januar 1723

2.3 Preußens Gloria

Voltaires Candide und der Siebenjährige Krieg

2.4 Nationale Mobilmachung

Drauf, ruft die Freiheit, drauf!

2.5 Alle Männer werden Bürger, alle Bürger Soldaten

2.6 Leo Tolstoi, der Staat und der Kriegsdienst

Manuel de Soldat (1902)

2.7 »Verweigert den Dienst!« – Kampagnen vor dem Ersten Weltkrieg

Soldatenbrevier 1907

3 Nicht kriegskompatibel: Deserteure im und nach dem Ersten Weltkrieg

3.1 Deserteure im Ersten Weltkrieg: Zahlen, Fakten, Mythen

Militärstrafgesetzbuch Deutsches Reich

3.2 Das Militärstrafrecht von 1872

3.3 Die Psychiatrie: Selektieren statt Sanktionieren

Schwejk und die widerborstige Vernunft

3.4 Inkompatibel, apolitisch, nicht integrierbar: literarische Verarbeitungen

»Ich will nicht!«

4 Nicht für Führer, Volk und Vaterland: Deserteure im Zweiten Weltkrieg

4.1 Dolchstoßlegenden und die Deserteure

Die ganze Brust war aufgerissen – Rudolf K. erinnert sich

4.2 Wehrmachtsdeserteure: Zahlen, Fakten, Mythen

Merkblatt zum Vollzug der Todesstrafe

4.3 Wehrpflicht, kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung

Vom Scharfrichter bis zur Vollstreckung: 5 Sekunden

4.4 Der politische Soldat und die politische Militärgerichtsbarkeit

Kein Besonderer. Romanbiografie über Heinrich Börner

4.5 Kriegsstrafverfahrensordnung

Goebbels: Die Moral der Truppe hervorragend gehoben

4.6 Verschärfungen: Kommentare zum Militärstrafgesetzbuch

4.7 Weitere Verschärfungen: Kommentare zum Militärstrafgesetzbuch

Hinrichtung unter Ernst Jünger

4.8 »Führerworte« und die Militärgerichtsbarkeit

Begründungen von Todesurteilen wegen Desertion

4.9 »Manneszucht« und Männlichkeit

»… überlässt er deshalb den Kameraden seinem Schicksal und schießt weiter…«

4.10 Motive von Wehrmachtsdeserteuren

Komm rüber!

4.11 Desertionsgelegenheiten

Reichsrundfunk 11.2.1945 zu Aufnahme von Deserteuren

4.12 Hilfen bei Desertionen

Erinnerungen an Hans Karl Filbinger

4.13 Wehrwürdig für den Ehrendienst

Das Lied der Moorsoldaten

4.14 Wehrwürdig in den Heldentod: Bewährungsbataillone

Das 999er-Bataillon

4.15 Die Alliierten und ihre Deserteure

4.16 Hinrichtung von Wehrmachtsdeserteuren nach Kriegsende

5 Kontinuitäten: Überlebende Deserteure und ihre Richter

5.1 Verurteilte Deserteure weiterhin vorbestraft

Das zerbrochene Haus

5.2 Tabubrecher Literatur: Die Freiheit des Deserteurs

Alle Tage

5.3 Nazi-Militärjuristen – Karrieren auf Kosten der Deserteure

Erich Schwinge

5.4 Was damals Unrecht war, kann heute nicht Recht sein: Filbinger

Bericht des Kommandanten Filbinger der Seeverteidigung Oslofjord P451/75/44

5.5 Der mühsame Weg der Rehabilitation von Deserteuren

Norbert Geis. Deutscher Bundestag, Bt-Plenarprotokoll 13/27 v. 16.3.1995, S. 1918

6 Gute Deserteure – böse Deserteure

6.1 »Von der Schusswaffe wird Gebrauch gemacht«: Flucht aus der DDR

Befehl über die Gewährleistung der Sicherheit an der Westgrenze der DDR. Nr. 000464(3961)

6.2 »Herzlich willkommen im Arbeiter-und-Bauern-Staat«: Desertion in die DDR

6.3 Loyalitätsverluste. Desertionen aus der US-Armee

»One shot, one kill, one Arab, one Asian«

6.4 Organisierte Desertion im Kampf gegen die Kolonialmacht

Geglückte Desertion aus der Fremdenlegion

6.5 Deserteure in Angriffs- und im Verteidigungskrieg

Nikolai G., Deserteur aus der Ukraine

7 Fazit

7.1 Staat, Loyalität und Gewissen

7.2 Erinnerungskulturen: Desertion – der Widerstand des ›kleinen Mannes‹?

Flugblatt der Grünen nach dem Bayreuther Parteitag 1990

8 Literatur zur Desertion

Danksagung/Nachwort

Über den Autor

1 Einleitung

Dieses Buch handelt von Männern1, die sich dem Krieg und Militär entziehen. Ihre Motive sind vielfältig. Sie wollen nicht töten, sie wollen nicht sterben, sie haben Angst, sie müssen ihre Familien versorgen, sie wollen nicht gehorchen und sich nicht schikanieren lassen, ihnen sind Manneszucht und Männerbünde zuwider, sie wollen ihre Verantwortung und Selbstbestimmung nicht aufgeben, sie wollen nicht für ein Regime und ein Ziel kämpfen, das sie ablehnen. Meistens gibt es mehr als einen Grund, ›von der Fahne zu gehen‹ und zu desertieren.

Das Risiko ist hoch. Wurden Deserteure früher aufgegriffen, wurden sie totgeprügelt, mussten Gassenlaufen, wurden aufgehängt, geköpft, erschossen, in Psychiatrien ›geheilt‹, zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt. Heute kommen Deserteure, Wehrdienstentzieher oder Kriegsdienstverweigerer auf der Flucht ums Leben oder verschwinden für lange Zeit in Gefängnissen – in der Ukraine, in Russland, in Israel und anderswo.

Nazi-Militärgerichte verurteilten mehr als 30.000 Deserteure zum Tode. Etwa 20.000 wurden hingerichtet oder kamen in Lagern und Bewährungseinheiten um. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die meisten Militärjuristen setzten gleich nach dem Krieg ihre Karrieren fort als Professoren, Richter, Staatsanwälte, Politiker. Keiner wurde in der Bundesrepublik zur Rechenschaft gezogen. Überlebende Deserteure galten noch lange Zeit als Feiglinge, Drückeberger, Volks- und Vaterlandsverräter, als Kameradenschweine, Eidbrüchige. Es dauerte hierzulande bis zum Jahre 2009, bis alle Wehrmachtsdeserteure vollständig rehabilitiert wurden. Wer Nation und Vaterland seine Loyalität aufkündigt, ist und bleibt den Herrschenden dauerhaft suspekt.

In den 1980er und 1990er Jahren verbesserte sich das Ansehen der Deserteure – besonders im Umkreis der Friedensbewegung. Mit dem Slogan ›Soldaten sind Mörder‹ gehörten nun die, die nicht morden wollten, zu den Guten, sogar zu Trägern einer Friedensutopie: ›Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin.‹ Pazifisten sahen in Deserteuren sogar Widerstandskämpfer, an die in vielen deutschen Städten Deserteursdenkmäler erinnern.

Inzwischen geraten Pazifisten2 – wieder einmal sind sie ›Lumpenpazifisten‹ – ins Visier der wieder kriegstauglich werdenden Staatsraison und mit ihnen die Deserteure. In den Medien drohen sie zu dem zu werden, was sie schon einmal waren: Drückeberger, die sich weigern, in ›gerechte‹ Kriege zu ziehen.

Dieses Buch konzentriert sich auf die Geschichte der Deserteure in Deutschland. Doch auch anderswo verstaatlicht der nationalisierte und militarisierte Staat seine Einwohner. Die Einzelnen – gemeint sind Männer – werden zu Staatsbürgern, Untertanen, Soldaten. Sie haben sich mit ihrem Staat zu identifizieren und schulden ihm Loyalität. Man(n) ist dem Staat nicht freiwillig beigetreten und kann nicht aus ihm austreten, wenn man will.3 Eine staatsunabhängige Existenzberechtigung ist nicht vorgesehen. Das Militär entpuppt sich als Quintessenz des Staates: Wie das Militär mit seinen Deserteuren verfährt, so verfährt der Staat mit seinen Dissidenten und Kritikern.

Der Bruder meiner Großmutter

Meine Großmutter – Geburtsjahr 1900 – erzählte nicht gern von früher. Sie war, wie meine Mutter, begeistert von den Nazis – im Gegensatz zu meinem Großvater, der als Arbeiter Sozialdemokrat blieb. Fast hätte meine Mutter meinen Opa angezeigt, erzählte meine Mutter, als er 1945 die Einberufung zum Volkssturm für sich und seine älteste Tochter kurzerhand in den Ofen steckte. Opa hatte den Ersten Weltkrieg überlebt, weil er 1917 schwer am Bein verwundet worden war. Den Rest seines Lebens zog er das rechte Bein etwas nach. Mein Vater verstand sich gut mit Opa. Mein Vater brachte als Zwanzigjähriger ein Magengeschwür mit aus dem Krieg und starb, als er sich daran operieren ließ. Da war ich neun Jahre alt. Mein Vater war keine drei Kilometer von einem der berüchtigten Emslandlager aufgewachsen. Dort kamen auch verurteilte Deserteure ums Leben.

Irgendwann akzeptierte ich es, dass meine Großmutter nicht gern von früher sprach. Doch als wir an einem Nachmittag zusammen Kaffee tranken, sprachen wir darüber, dass sie das vierte von zehn Kindern war. Sie hatten am Niederrhein, nahe der Grenze zu Holland gelebt. Ihr Vater war Brennmeister gewesen. Er stellte Schnaps her, vor allem Branntwein. Berufsbedingt kam er oft sehr lustig nach Hause, verursacht durch die alkoholischen Dämpfe, kommentierte meine Großmutter lachend. Es hing ein größeres Foto von ihren Eltern im geschwungenen Holzrahmen an der Wand ihres Wohnzimmers: Ihr Vater, ein ernst blickender Mittvierziger im Sonntagsanzug, Halbglatze, ein schon leicht ergrauter Schnurbart. Daneben saß meine Urgroßmutter, in züchtigem Schwarz gekleidet, hochgeschlossene weiße Bluse, ein Silberkettchen, eher unscheinbar und blass. Beide schauten sie ohne ein Lächeln in die Kamera. Das Foto stammte wohl aus der Zeit, als das Paar keine zehn Kinder mehr hatte, sondern nur noch neun. Aus den vier Jungen waren 1917 drei geworden. Daran erinnerte sich meine Großmutter an diesem Nachmittag beim Kaffeetrinken. Ihr Bruder, er hieß Johann, war vom Fronturlaub zu Hause auf Besuch. Beim Abendessen erklärte Johann, dass er nicht zurückwolle in den Krieg nach Frankreich. Da würde er draufgehen. Er könne ja rüber nach Holland.

Die Wege ins neutrale Holland waren allen Familienmitgliedern bekannt: Schmuggel gehörte in der Grenzregion zum Alltag. Der Vater von Johann saß an der Quelle, Schnaps war begehrt in Holland. In Deutschland wurden die Lebensmittel knapp, so half man sich über die Grenze hinweg. Die Wege durch die Feuchtgebiete am Rhein waren bekannt. Die Wachen an der Grenze waren befreundet mit den jungen Frauen und profitierten auch sonst vom Handel. Und nun sagte Johann, der Fronturlauber, er könne ja rüber, nach Holland statt in den Schützengraben, dort arbeiten. Der Familienvater sprach ein Machtwort: »Fahnenflucht. So weit kommt das noch. Du gehst zurück!«

Eine Woche später war Johann tot. Er wurde neunzehn Jahre alt. Wie er starb, wusste meine Großmutter nicht – erstickt im Gas? Zerfetzt von einer Granate? Ein Bajonettstich in den Unterleib? Oder hatte er Glück gehabt und ein sauberer Schuss in den Kopf machte seinem Leben ein Ende? Die anderen neun Geschwister lebten noch, als meine Großmutter mir das beim Kaffeetrinken erzählte, Mitte der 1980er Jahre.

2 Kein Vaterland: Deserteure bis ins 19. Jahrhundert

2.1 Loyalitäten – eine Vorgeschichte4

»Es ist süß und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben.« Von Nationalisten späterer Zeiten wurde dieser Ausspruch des römischen Schriftstellers Horaz immer wieder gern bemüht und variiert. Bei Horaz sollte diese Zeile wohl nicht Hinterbliebene trösten und auch nicht Soldaten motivieren, freudig und todesmutig in die Schlacht zu ziehen. Die Folgezeilen setzen andere Akzente. Es geht um die Unentrinnbarkeit, darum, sich gehorsam dem Notwendigen zu fügen:

Der Tod folgt auch dem flüchtigen Manne nach, Schont nicht der kampfentwöhnten Jugend Schlotternd Gebein und den feigen Nacken.5

Trotz aller Krieger- und Tapferkeitsideologie, trotz aller Appelle, sich fatalistisch dem Schicksal zu ergeben, versuchten viele zwangsverpflichtete römische Soldaten, sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Einige verstümmelten sich, andere liefen davon, weil sie auf die Süße und Ehre des Heldentodes gerne verzichteten.6

Die Rekrutierung der Soldaten erfolgte in der Zeit der römischen Republik (509–27 v. u. Z.) durch Zwang und Gewalt. In Rom bestand lange Zeit Wehrpflicht, allerdings nicht durchgängig. Unter den gemusterten und tauglichen Wehrpflichtigen wurde gelost, wer den oft mehrjährigen Kriegsdienst verrichten musste. Zunächst schien die Loyalität gegenüber Rom groß. Die Soldaten Roms waren identisch mit den Bürgern. Sie verteidigten ihre Stadt, ihren Nahbereich. Mit der imperialen Ausdehnung des römischen Reiches war diese Motivation dann nicht mehr gegeben. Andere Loyalitätsverhältnisse etablierten sich, vor allem innermilitärische. Sie bezogen sich nun auf die Legion der Soldaten, ihre Zenturie und vor allem auf ihre Kleingruppe, das Contubernium. Diese Gruppe bestand aus acht Soldaten, die ihren Alltag organisierten. Gemeinsam sorgten sie für ihre Mahlzeiten, sie aßen und übernachteten gemeinsam, trainierten und kämpften zusammen. Verstieß einer gegen die Regeln, wurden alle bestraft. Die Soldaten fühlten sich ihrem Contubernium verpflichtet, ihrer Zenturie, ihrer Legion, also vor allem ihrer militärischen Einheit und erst dann ihrem Anführer, dem jeweiligen Machthaber oder ihrem Land. Das spiegelte sich in dem feierlichen in religiöse Zeremonien eingebetteten Eid wider, dem Sacramentum.

Die Eidformeln der Soldaten änderten sich im Laufe der Jahrhunderte. Zunächst schworen sie vor allem ihren Kameraden Treue. Ihr Loyalitätsgefühl blieb also auf die militärische Einheit ausgerichtet, der sie sich zugehörig fühlen sollten. In der späten Republik und in der Kaiserzeit leisteten sie ihren Eid dann auf den Feldherrn, das römische Imperium und ihren Kaiser. Das heißt, die Loyalitätsforderungen verschoben sich zugunsten größerer Einheiten, zugunsten des Staates und des Kaisers.7 Auch der Götterhimmel zentralisierte sich mit Etablierung des Christentums im spätrömischen Reich. Der sich durchsetzende Monotheismus entsprach zentralstaatlichen Organisationsformen. Schließlich sorgten christliche Eidesformeln für zusätzliche Verbindlichkeit. Im 4. Jahrhundert leisteten die Soldaten ihren Eid

… bei Gott, bei Christus und dem Heiligen Geist und bei der Majestät des Kaisers, die nach Gott an zweiter Stelle von den Menschen zu lieben und zu verehren ist. Es schwören nun die Soldaten, dass sie … niemals den Kriegsdienst verlassen und nie den Tod für den römischen Staat verweigern werden.8

Damit wurde aus dem Desertieren Sünde und Vaterlandsverrat.

Bei Eidbrüchen und anderen Verfehlungen hatten die Führer der jeweiligen militärischen Einheiten große Ermessensspielräume bei der Bestrafung von Delinquenten. Bei Disziplinlosigkeiten, Diebstählen, Wachvergehen, unerlaubtem Entfernen von der Truppe konnten Körperstrafen und Strafdienste verhängt werden oder ein befristeter Ausschluss aus der Gemeinschaft. Noch im ersten Jahrhundert v. u. Z. hatten Feldherren das Recht, nach eigenem Ermessen Todesstrafen zu verhängen etwa bei Fahnenflucht, Verlassen der Schlachtordnung, Feigheit. Vollstrecken mussten diese Strafe die Soldaten der Einheit, in der der Delinquent diente, und zwar durch Steinigung oder das Totprügeln. Eine berüchtigte, allerdings selten angewandte Kollektivstrafe war die Dezimation: Jeder zehnte Soldat einer Einheit wurde umgebracht. Der Zufall entschied. Diese Strafe wurde bei Feigheit verhängt oder auch, wenn Einheiten meuterten und gemeinsam von der Fahne oder Standarte gingen.

Gegen die Desertion Einzelner setzte die Obrigkeit Roms in der Kaiserzeit eine spezielle Truppe ein, deren Ziel es war, sie dingfest zu machen. Wer Deserteure denunzierte, erhielt eine Belohnung, wer sie unterstützte, wurde bestraft.9 Die Durchsetzung der Wehrpflicht bzw. die Verhinderung von Desertion und Wehrdienstentziehung entwickelte sich im römischen Kaiserreich zu einer gewaltsam durchgesetzten staatlichen Aufgabe. Die Bürger wurden im Kriegsdienst auf den Staat verpflichtet. Ihre Loyalität galt nicht mehr primär ihren Familien, Sippen oder Städten, sondern Staat und Kaiser. Sie wurden als Söldner oder auch als wehrpflichtige Soldaten zu Staatsdienern.10 Das persönliche Treueverhältnis gegenüber ihren Kameraden trat in den Hintergrund.

Im Mittelalter bildeten die Ritter in Mittel- und Westeuropa eine grundbesitzende Kriegerkaste, die primär ihrem Lehnsherrn, keiner übergeordneten Staatlichkeit oder einem allgemeinen Gesetz verantwortlich war. Es waren persönliche Treueverhältnisse, in denen die für den Kampf hochspezialisierten Ritter zeitweise Kriegsdienst für ihre jeweiligen Lehnsherren leisteten. Schriftlich ausformulierte Strafen bei Flucht vor dem Feind gab es nicht, sie konnte allerdings als Treuebruch geahndet werden. Für die Ritter gab es Ehrengerichte und Verhaltenskodizes, in denen formuliert war, was einem Ritter gemäß war und was nicht. Die direkten Vasallen des Königs, später auch des Kaisers, schworen ihm einen Treueeid, der zunächst nur ihm persönlich galt, dann aber auch für seinen Nachfolger auf dem Thron beansprucht wurde. Diese feudalen Verhältnisse in Europa waren aber weder einheitlich noch stabil. Oft wurde die Treuepflicht nicht eingehalten, und die Ritter führten nicht selten Kleinkriege untereinander. Zudem kommerzialisierte sich die Kriegsführung dadurch, dass etwa ab dem 14. Jahrhundert immer mehr nicht-adelige Männer angeworben wurden, die gegen Bezahlung Waffen- und Kriegsdienste leisteten: die Söldner.

2.2 Der Söldner: Ein militärischer Dienstleistungsanbieter

Söldnerheere dominierten das Kriegsgeschehen ab dem späten 15. Jahrhundert bis etwa Mitte des 16. Jahrhunderts. Die gut ausgebildeten und in trainierten Formationen vorgehenden Söldner kämpften weder fürs Vaterland noch für eine Religion und schon gar nicht für politische Überzeugungen. Sie verstanden sich als freie Vertragspartner eines Kriegsunternehmers. Ihr Motiv waren Soldzahlungen, auch in Aussicht stehende Beute, wenn eroberte Städte – meistens zeitlich befristet – für Plünderungen freigegeben wurden. Der Umfang ihrer Tätigkeit war vertraglich geregelt. Es gab zuvor vereinbarte Zahlungen für Schanzarbeiten, für Kämpfe in Schlachten, für den Sturm auf Festungen, für die Verteidigung von Festungen und Zahlungen für die Märsche zu bestimmten Orten. Die Söldner selbst bekamen, je nach Rang und Zugehörigkeit, unterschiedlich hohe Bezahlungen. Sie schlossen sich zu genossenschaftsähnlichen Organisationen mit anderen Söldnern zusammen. Innerhalb der Söldnerheere selbst sorgten interne Instanzen für die Einhaltung von Regeln durch teilweise rigide Sanktionen etwa für Flucht und das Überlaufen zur gegnerischen Truppe.

Die jeweiligen Anführer der Söldnerarmeen waren – modern gesprochen – Dienstleistungsanbieter. Sie wurden beauftragt von politischen Machthabern, also von Königen, Fürsten, in Italien auch von den Magistraten der Städte. Über die Vorgehensweise und Zahlungsmodalitäten wurde verhandelt. Hielten sich die Auftraggeber nicht an den Vertrag, fühlten sich die Kommandeure der Armeen nicht mehr an ihren Vertrag gebunden, vermieteten sie ihre Truppen an andere Auftraggeber oder setzten ihre Armeen ein, um etwa ausstehende Zahlungen zu erzwingen. Konnten die Kriegsunternehmer ihrerseits die Söldner nicht mehr bezahlen, meuterten ganze Truppenteile samt Offizieren. Es kam zu Plünderungen, auch zu Angriffen auf den Kriegsunternehmer oder seinen Auftraggeber.11 Oft liefen ganze Armeeteile während einer Schlacht zum Gegner über, weil dieser ihnen bessere Bezahlung bot. Das macht deutlich, dass es eine emotionale Bindung des Kriegsunternehmers an seinen Auftraggeber nicht oder nur selten gab, ebenso wenig bestanden in der Regel über die Verträge hinausgehende Treueverpflichtungen des Söldners gegenüber seinem Arbeitgeber. Krieg war ein Geschäft, das kaum verbrämt wurde mit Moral und Treueverpflichtungen.

Wenn nicht die ganze Armee samt Anführer meuterte, sondern nur Einzelne oder kleine Gruppen davonliefen, gefährdete dies die Kampfkraft und damit den Wert der Truppe. Die Vertretung der Soldaten verordnete drastische Strafmaßnahmen: Abtrennen von Ohren oder Nasen, Auspeitschungen, Spießrutenlaufen, auch Hinrichtungen. Auch hier ging es vor allem ums Geschäft, um Abschreckung, nicht um Moral. Der Marktwert der Truppe musste gewährleistet werden.

Die Söldnerheere selbst waren also keinem bestimmten Land zugeordnet. Loyalität gegenüber einem Staat gab es nicht. Eine staatliche Gerichtsbarkeit und Obrigkeit existierte in den Armeen ebenso wenig wie ein staatliches Ordnungsdenken. Auch für viele Armeen des Dreißigjährigen Krieges änderte sich das zunächst nicht. Allerdings verschlechterte sich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts die Situation der Söldner. Sie konnten ihr Dienstverhältnis nicht mehr frei vereinbaren. Zwangsrekrutierungen nahmen zu. So etwas wie frei vereinbarte und beidseitig verpflichtende Dienstverträge verschwanden. Genossenschaftliche, ›demokratische‹ Vertretungsmöglichkeiten wurden abgeschafft ebenso wie die Kameradengerichtsbarkeit. Nun existierten sogenannte Unterkriegsgerichte, in denen Offiziere und der Kriegsherr selbst entschieden. Die Söldner wurden mehr und mehr der jeweiligen Armeeführung unterworfen. Ihr Sold verschlechterte sich. Sie wurden teilweise in Naturalien bezahlt. »Indem die Kriegsherren die Arbeit ihrer Truppen in Form von Brot, Fleisch und Bier vergüteten statt in Geld, ließen sie erkennen, dass ihnen an einer sozialen Zukunft der Soldaten nicht gelegen war – ja, dass sie Soldaten wollten, die als Soldaten starben.«12

Die Armeeführungen selbst banden sich zunehmend an die Herrscher bestimmter Länder. Die Ära der freien Söldner in frei agierenden Armeen ging in Europa zu Ende, die Desertionshäufigkeit nahm zu. Desertionshelfer wurden mit Geldstrafen belegt. Wer Deserteure verriet, erhielt beträchtliche Belohnungen. Die ergriffenen Deserteure wurden halbtot geprügelt und dann häufig wieder in die Armee integriert.

Preußisches Edikt vom 29. Januar 1723

Wir, Fridrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König in Preussen … etc. etc. thun kund und fügen allen und jeden Unseren getreuen Unterthanen, denen von Praelaten, Grafen, Herren, Ritterschaft, Haupt- und Amtsleuten … auch sonst allen und jeden Einwohnern Unseres Königreichs, Churfürstentums und sämtlicher Unserer übrigen Lande hierdurch in Gnaden zu vernehmen, daß wir abermalsallergnädigst gut und nöthig gefunden, zum besten Unserer Armée die wegen Verhütung der Desertion und Anhaltung der Deserteurs schon verschiedentlich ergangene Edicta und Verordnungen nochmals zu renovieren (erneuern) und publicieren zu lassen. Und da insbesonderheit Unser darunter führender Zweck, nemlich die Hemm- und Hinderung der schändlichen Desertion dadurch befördert werden kann, wann- auf die außer ihren Garnisonen sich befindlichen Soldaten wohl acht gegeben und diejenigen, so wegen Desertion verdächtig sind, sofort arrestiret und alle Wege und Mittel durchzukommen abgeschnitten und verhindert werden: Als ist nochmals Unser ernstlicher Befehl und Willens-Meynung, daß kein Soldat … so wenig in einiger Stadt als in den Dörffern auf den platten Lande passiret werden soll, wenn er nicht einen rechten guten und gültigen Paß von seinem Officier vorzeigen kann; … sofort arrestieret und an das nächste Regiment oder Garnison geliefert, von dieser abber weiter fort an das Regiment, dem er angehöret, geschickt werden, welches die davor verwandte Unkosten bezahlen wird.

Wann ein Soldat von einem Regiment oder Compagnie desertiret und solches von dem Offizier auf dem Lande und in den Städten kund gemachet wird, so sollen Bürger und Bauern sofort aufsitzen, die Sturm-Glocken läuten und wieder bekommen, soll … welche dem Ort am nächsten ist, den Bauern, Bürgern und Beamten, die den Deserteur ertappet und abgeliefert haben, zwölf Reichstaler bezahlet werden, welche herna dem Regiment durch Unsere General-Kriegs-Casse wieder abgezogen werden soll.

Im Fall aber der Beamte, die Edelleute, Bürger oder Bauern nicht sofort alles mögliche thun und anwenden, um den Deserteur zur gefähnglichen Hafft zu bringen, so sollen diejenigen Land-Rath oder Edelmann aber ein hundert Reichsthaler zu Unserer Poenal-Casse … erlegen. …

Wer aber einem Deserteur durchhilft, hat den Galgen verwürcket und soll derselbe so gleich, nachdem er des Verbrochenen überführet, ohne Unsere Confirmation (Bestätigung) darüber zu erwarten, aufgehhänget werden.13

2.3 Preußens Gloria

Das 18. Jahrhundert war, so schreiben die deutschen Historiker Ulrich Bröckling und Michael Sikora, »Die Zeit der Deserteure«14. Dass Desertionen in den feudalen Fürstenarmeen zu einem militärischen Problem wurden, legen die von Historikern geschätzten Zahlen nahe: In Preußen sind zwischen 1727 und 1740 etwa zwanzig Prozent aller Abgänge auf Desertion zurückzuführen, in Kursachsen waren es zwischen 1717 und 1728 etwa fünfzig Prozent.15 In Frankreich desertierten zu dieser Zeit mehr als zwanzig Prozent der Armee pro Jahr. In Österreich sah es während des Siebenjährigen Krieges zwischen 1756 und 1763 nicht anders aus. Eine »Verlustliste« hält fest: »Tot: 125.826 Mann. Gefangen: 78.360 Mann. ›Unwissend‹ verloren: 19.595 Mann. Desertiert: 62.222«.16

In dieser Zeit etablierte sich auch der Begriff ›Desertion‹. Zunächst bezeichnete er das böswillige Verlassen des Ehepartners und wird nun, aus dem Französischen kommend, auch gebräuchlich in der deutschen Militärsprache. Bis dahin war von ›Ausreißen‹ oder ›Fahnenflucht‹ die Rede gewesen.

Die Gründe für die steigende Zahl der Deserteure sind vielfältig: Zunächst einmal sind es die oft brutalen Zwangsrekrutierungen. Dann die als ungerecht empfundene Möglichkeit vermögenderer Bevölkerungsteile, sich vom Militärdienst freizukaufen. Rekrutiert wurden nämlich vor allem Bauern. Sie fehlten bei der Bewirtschaftung des Landes. Zur Erntezeit setzten sich manche ab, um ihre Familie zu unterstützen. Ein Motiv für die Desertion war auch die schlechte Versorgung der Soldaten: Nicht selten hungerten die Männer, einige starben an Unterernährung, sie litten unter der Willkür der Vorgesetzten, unter den Prügelstrafen, die exzessiv für geringe Vergehen verhängt wurden. Hohe Selbstmordraten belegen diese Situation der Soldaten.

Eine Strafordnung aus dem Jahre 1752 legte für geringe Vergehen bei der Infanterie »… das zweimalige Gassenlaufen durch 300 Mann fest. Bei der Kavallerie erfolgten die Schläge nicht mit Ruten, sondern mit den schweren Packriemen, weswegen die Gasse nur 150 Mann lang war. Bei einigen Schwerverbrechen, auf die die Todesstrafe stand, waren bis zu 10 Durchgänge erlaubt.«17 Das heißt: Der Delinquent ging im Beisein von Offizieren durch eine Gasse von Kameraden, die mit Ruten, Riemen oder auch Stöcken auf ihn einschlugen. Brach er ohnmächtig zusammen, wurde die Prozedur fortgesetzt, wenn er sich erholt hatte. Nicht selten endete ein solches Gassenlaufen tödlich. Bei Straftaten, die mehrere Soldaten zusammen begangen hatten, etwa Desertionen, würfelten diese um ihr Leben: Wer die niedrigste Zahl würfelte, wurde hingerichtet, oder der, der die höchste Zahl würfelte, blieb am Leben.

In Desertionen sahen Soldaten einen Ausweg, diesem Zwangssystem zu entkommen. Im Preußen des 18. Jahrhunderts trafen Deserteure auf entsprechende Gegenmaßnahmen der Obrigkeit. Königliche Edikte verpflichteten alle Untertanen, vor allem aber Gastwirte und Amtsleute, verdächtige Personen nach ihren Papieren zu fragen und zu melden. Suchtrupps fahndeten nach Deserteuren. Mit einem Kanonenschuss wurde Deserteursalarm gegeben, und Bauern und Bürger der Städte mussten Posten beziehen an Brücken, Dämmen, Furten oder Wegkreuzungen. Die Stadt Beelitz beklagte sich 1763, dass achtzigmal im Jahr zwanzig Mann 48 Stunden auf Posten stehen mussten. Diese Verpflichtung trüge dazu bei, »dass unsere schwache und ohnehin blutarme Bürgerschaft durch Abhalten von Arbeit sich in kläglichstem Zustand befindet«18. Wer Deserteure festsetzte, erhielt Belohnungen, wer sie passieren ließ oder sie unterstützte und Geschäfte mit ihnen machte, hatte harte Strafen zu erwarten. Berichtet wurde, dass „Deserteurswachen“, also Bauern und Waldarbeiter, die zwangsweise abgestellt wurden, um Deserteure aufzuspüren und festzuhalten, von diesen verprügelt wurden. »Im 18. Jahrhundert wurde keine militärische Straftat so intensiv verfolgt und auch diskutiert wie die Desertion.«19

Zu dieser Zeit war die Loyalität gegenüber dem Fürsten und dem Staat noch gering ausgeprägt. Die Grenzen der Staaten verschoben sich durch Kriege, durch Erbschaften und Heiraten. So etwas wie eine einheitliche Landessprache existierte weder in Preußen noch in Frankreich und ebenso wenig in anderen europäischen Ländern. Die über Schriftmedien nicht erreichbare überwiegend analphabetische Bevölkerung identifizierte sich weniger mit einem Staat und verstand sich nicht als Preußen, Franzosen etc. Gefühle der Zugehörigkeit richteten sich auf ihre Familie, auf den Glauben, auf Dörfer und Städte, in denen sie lebten. Ihren Fürsten und Königen waren sie Untertanen, doch sie fühlten sich wohl weniger als Staatsbürger oder Staatsdiener, und es galt kein auf einen Staat ausgerichtetes Nationalgefühl. Nationalismus oder Patriotismus entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert. Die Deserteure fühlten sich bis dahin nicht moralisch an eine nationale Armee gebunden. Wenn sie wegliefen, mussten sie sich nicht als Vaterlandsverräter fühlen, allenfalls als Eidbrüchige. Auch diese wenig oder nicht ausgeprägten Loyalitäten erklären die große Zahl der Deserteure im 18. Jahrhundert.

Die Obrigkeit reagierte mit härtesten Strafen. In seiner Autobiografie aus dem Jahre 1778 berichtet davon der zwangsrekrutierte preußische Soldat und Deserteur Ulrich Bräker:

Bald alle Wochen hörten wir nämlich neue ängstigende Geschichten von eingebrachten Deserteurs, die, wenn sie noch so viele List gebraucht, sich in Schiffer und andere Handwerksleuthe, oder gar in Weibsbilder verkleidt, in Tonen und Fässer versteckt, u. dgl. dennoch ertappt wurden. Da mussten wir zusehen, wie man sie durch 200 Mann, achtmal die lange Gasse auf und ab spießruhtenlaufen ließ, bis sie athemlos hinsanken – und des folgenden Tages aufs neue dran mußten; die Kleider ihnen vom zerhackten Rücken heruntergerissen, und wieder frisch drauflosgehauen wurde, bis Fetzen geronnenen Bluts ihnen über die Hosen hinabhingen.20

Der prominenteste Deserteur des 18. Jahrhunderts wurde später einer der energischsten Verfolger von Deserteuren: Friedrich der Große. Er hatte als Kind und Jugendlicher eine militärische Ausbildung durchlaufen und fand es unerträglich, den »Sterbekittel« – so nannte er die Uniform – zu tragen. Im Jahre 1730, achtzehnjährig, versuchte der Kronprinz mit seinem Freund Katte, sich nach England oder Frankreich abzusetzen. Der Fluchtplan flog auf. Es kommt zum »Kronprinzenprozess«. Sein Vater, Wilhelm I. wollte zunächst beide hinrichten lassen. Auf Bitten seiner Offiziere, heißt es, begnadigte er seinen Sohn. Katte ließ er im Beisein des jungen Friedrich den Kopf abschlagen.

Voltaires Candide und der Siebenjährige Krieg

Zuerst streckten die Kanonen etwa sechstausend Mann auf jeder Seite hin, dann befreiten die Musketen die beste aller möglichen Welten von etwa neun- bis zehntausend Schuften, die ihre Oberfläche beschmutzt hatten. Auch das Bajonett bildete den zureichenden Grund für den Tod einiger tausend Leute. Alles in allem konnte es sich wohl um dreißigtausend Seelen handeln. Candide, der wie ein Philosoph zitterte, versteckte sich während dieser heroischen Schlächterei, so gut er konnte. … Er schritt über Haufen von Toten und Sterbenden hinweg und erreichte das nächste Dorf, … das die Bulgaren nach allen Regeln des Völkerrechts niedergebrannt hatten. Hier sahen von Schüssen durchbohrte Greise zu, wie ihre niedergemachten Frauen starben und dabei ihre Kinder an die blutenden Brüste pressten; dort taten aufgeschlitzte junge Mädchen, die zuvor die natürlichen Bedürfnisse einiger Helden befriedigt hatten, den letzten Seufzer; andere wieder, zur Hälfte verbrannt, schrien, man möge ihnen den Gnadenstoß versetzen.

Candide floh, so schnell er konnte. … Er hatte noch keine zwei Meilen zurückgelegt, als er von vier anderen, sechs Fuß großen Helden eingeholt, gefesselt und ins Gefängnis abgeführt wurde. Vor Gericht wurde er gefragt, was er vorzöge: sechsunddreißigmal vor dem ganzen Regiment Spießruten zu laufen oder ein Dutzend Bleikugeln auf einmal in den Schädel gejagt zu bekommen. … …

Das Regiment zählte zweitausend Mann; das machte für ihn viertausend Rutenhiebe aus, die ihm vom Nacken bis zum Hintern Muskeln und Nerven bloßlegten.21