7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial El Ateneo

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

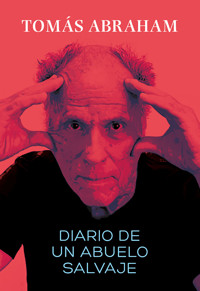

Tomás Abraham nos sorprende con un libro distinto. Y es que corre el foco de los grandes intelectuales con los que habitualmente dialoga para darle espacio a una escritura nueva: su diario personal en tiempos de pandemia. En Diario de un abuelo salvaje, el filósofo más destacado de la Argentina comparte con enorme gracia, ironía y desparpajo sus reflexiones acerca de la vida cotidiana, la vejez, el tiempo, el dolor, la familia, el amor y mucho más. Simplemente, una lectura imperdible.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Ähnliche

www.editorialelateneo.com.ar

/editorialelateneo

@editorialelateneo

A Cora y Camila, gracias.

Capítulo 1

MENTE

Recibo un llamado en mi casa de Colonia. La enfermera me dice que murió mamá después de cinco años de internación domiciliaria por un ACV. Voy al puerto. Del barco a su departamento. Un beso en la frente. Voy a la AMIA a confirmar que tiene su lugar junto a la tumba de papá, que se fue hace cinco años. Entierro en La Tablada. Rezo el kadish junto a mi hermano. Lloro. Les prometí que estarían juntos, y cumplí.

Vuelvo a Colonia. Son los últimos días de febrero. Leemos en los diarios que desde la China se propaga un virus por Europa que mata gente en pocos días. No saben qué es ni pueden contenerlo. Hablan de pandemia y de cierre de fronteras. Se suspenden vuelos y viajes. A mediados de marzo decidimos con C volver a Buenos Aires.

¿Será cierto? ¿Se bajan las persianas del país? ¿En cuántas semanas volveré a Colonia? ¿No poder salir? Adentro o afueraseguiré escribiendo mi libro sobre el genocidio de judíos en Rumania y la vida de mis padres antes de que emigráramos a la Argentina.

Nunca hice un duelo.

*

Pasan los días, las semanas… Terminé mi libro. Lo escribí sin pausa y con prisa. ¿Y ahora?

¿Qué sucede cuando un profesor deja de estudiar? Por cansancio, desinterés, hartazgo, por falta de estímulos, porque se jubiló, porque cree que a nadie le interesa lo que escriba, porque nada tiene que decir.

No es un asunto nimio. Si se lee con un lápiz en la mano para subrayar, seleccionar párrafos e ideas, agrupar información en una dirección determinada, y preparar clases para imponerse por erudición; al dejar de hacerlo, se corre el riesgo de no saber más que los demás, de no dar más clases, de dejar el lápiz y de mirar ¿qué? Las cosas. El bar de enfrente, el cielo, la mesa, la televisión, las redes sociales, mirar los recuerdos, caminar, ver desfilar mascotas, leer por gusto, para soñar, para admirar, por nada. ¿Qué hacer? Escribir, sí, escribir, dar testimonio del abandono del estudio y escribir sobre lo que se nos ocurre, sobre lo que ocurre, pero ¿qué ocurre?

El bar de enfrente, el cielo, las nubes, mi esposa vuelve del dentista, un amigo me trae un libro, y se va rápido porque no podemos acercarnos en tiempos de pandemia. Y de vuelta al sillón a leer la maravillosa novela de Joseph Roth, Job.

Se me ocurrió una idea, en otros tiempos esa idea la anotaba en un cuaderno para no olvidarla. ¿Y si ahora la olvido? ¿Si no la anoto? Se va, se pierde, ya no vuelve. Voy a fijar una idea. Pensé que la pandemia tiene que ver con un accidente, ese del murciélago chino que cambió el mundo. Pensé en el accidente como idea, por lo tanto, en el azar, en Séneca, en su pensamiento de que la filosofía existe porque hay tanto azar como destino, pensé en que los antiguos con la tragedia mostraban que contra el destino nadie la talla, porque los vaticinios no son directos, los dioses hacen trampa, se disfrazan. Por más que nos digan que una desgracia ha de acontecer, no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo.

Pensé en que el accidente no es puro azar, en que para que haya murciélago tiene que haber feria, para que haya feria con reptiles tiene que haber hambre de bichos y ferias sucias con miles de chinos. Pensé en la noción de accidente analizada por el abogado y filósofo, editor de Michel Foucault, François Ewald, que escribió L‘État Providence, que parte de la idea de accidente que en el siglo XIX se desprende del azar, de la pura contingencia, de la “fortuna”, y se hace operativo en lo social al conectarse con la idea de riesgo y prevención. Estructura teórica de los sistemas de seguridad social y de todas las instituciones mutualistas y cooperativas que no esperan que ocurra un accidente para actuar, sino que lo anticipan con recursos para no quedar a merced del puro infortunio.

Recordé que el psicoanalista de mi padre había sido especialista en accidentología y que me había enviado su libro sobre el tema con una dedicatoria. Libro que fue parte de un baúl con libros que doné a una biblioteca popular en la que debe estar tirado junto a otros cientos en un depósito, ni siquiera en un estante.

Hablé con un piloto de aviación que estudió el tema de los accidentes aéreos y asocié nuevas ideas. Se me ocurrió que podía ponerme a investigar el tema de la pandemia en relación con la idea de accidente como alternativa a las teorías conspirativas y a los anuncios apocalípticos. Además de proponer a la humanidad, o sea, a nadie, una tarea futura para prevenir futuros accidentes ya que una vez que ocurren, todo es tarde y los daños, irreparables. Me dicen, además, que a diferencia de catástrofes anteriores, en nuestro mundo las catástrofes son mucho más grandes por los cambios de escala. ¿Qué hacer con esta idea? ¿Ingresar al laberinto del estudio hasta darle una forma explícita y consistente como un argumento bien armado?

Tuve otra idea. Mostrar que la Década Infame –los años treinta en nuestro país– fue también maravillosa. Un tiempo en que las artes fueron efectivamente bellas. Buen tema para un seminario, para un trabajo colectivo. Tomé en cuenta por mis lecturas de hace meses sobre la Década Infame y por el libro que escribo durante el primer cuatrimestre de la cuarentena sobre Rumania y los judíos, pensé que la entreguerra, la matanza del 14-18 del siglo pasado y la catástrofe bursátil de Wall Street en el 29 cambiaron el mundo y que nuevos modelos de política económica y de funciones del Estado emergieron por necesidad y urgencia, como el New Deal, la industrialización a la Stalin y la máquina de guerra nazi, por eso, creo que esta pandemia debería dar lugar a algo nuevo, porque nada será como antes.

Pensaba estas cosas para comenzar un estudio sobre estos temas, lo del Accidente, la Década Infame, anticipar un acercamiento rápido e intenso para escribir un texto para un periódico que luego se reproducirá en las redes, y esperar los comentarios, los elogios, los agravios, la indiferencia también.

Y no tengo ganas porque no tengo ganas de estudiar. Me daba cuenta de que no anotaba estas ideas en un cuaderno y que las iba a olvidar y quedaría vacío para convertirme en carne de televisión y de celulares.

*

Estoy cansado. No digo que me agoté porque no es cierto. Estoy vivo. Y sano, espero. Y fuerte, ojalá. Basta de estudiar. Medio siglo de estudiar. Comencé a dar clases en la Universidad de Buenos Aires a los treinta y siete años, y en menos de dos meses cumplo setenta y cuatro, el doble. Es una edad avanzada en una sociedad en la que hablan los más jóvenes, no jóvenes sino más jóvenes que yo, que para muchos soy viejo, y que en pandemia piden que me cuide o que me muera sin ocupar camas.

Comencé a estudiar a los dieciséis años, lo que yo llamo “estudiar”, no me refiero a la escuela, los colegios, ni la universidad, porque en París del 68 no se estudiaba en la academia, sino a hacerlo por mí mismo. Hace cincuenta y siete años y diez meses. Muchos libros escribí debido al estudio. Sigo vivo y sano, lo repito, creo y espero, con vitalidad, no siempre igual, pero sin ganas de estudiar.

No estudiar produce insomnio. La mente está libre de compromisos, se vuelve esponja, su capacidad de absorción aumenta en la medida en que no se concentra en una búsqueda y queda expandida, más fláccida, y si de la imagen acuática pasamos a la aérea, figuremos que planea. O flota.

Se duerme pocas horas y el despertar es intenso, cero de modorra, muchos temas sin resolver. Abro los ojos bien abiertos y con la mente fresca y mentolada, me digo: “¿Cuál era el filósofo que discutía con Heidegger en Davos?”. Buena pregunta para las cinco cuarenta y cinco de la mañana, Dios mío, me sale Collingwood, Coleridge… debe ser una cuestión de sílabas, y hay una “c” en juego, pero no me inquieto. No es de esos olvidos de nombres que me hacen temer un futuro Alzheimer, no tengo por qué saber quién fue el filósofo que discutió con Heidegger porque nunca le presté atención, pero ¿quién era?

Ese, el de las formas simbólicas, ¿cómo se llamaba?, tengo el libro en la biblioteca de mi oficina, está en el estante de los libros de historia o de antropología, junto a otro de su autoría, son dos entonces, uno el de las formas simbólicas que nunca me interesó, otro es sobre la Ilustración, no, Ilustración no, ah, el del Renacimiento… mejor lo googleo...

¿En dónde está el iPad o el celu?, pongo “Davos discusión de Heidegger”... Ahí está, Cassirer, al fin.

No era la “c” la clave, aunque comenzara con esa letra. Leo la reseña del link, ya pasaron cinco minutos de búsqueda, discuten sobre Kant, ajá, interesante. Para Cassirer, Kant tiene que ver con las matemáticas y para el otro, con el Ser. Ok, no da para más.

Estoy en la cama. Agarro otro libro de mi mesa de luz en la que hago montañitas de tres libros con algún que otro libro suelto. Los renuevo según lo que esté estudiando. Pero ahora no estudio. Estoy entre paréntesis. Pero los paréntesis son dos, uno abre, el otro cierra. Hay uno que se abre, después vengo yo, aparezco después del paréntesis, con un único semicírculo por detrás y ninguno por delante, no veo el próximo, el que cierra.

La angustia, la llamaré así, no es la edad, cumpliré setenta y cuatro en diciembre, en un mes y medio, angustiado, nervioso, o abatido, o insomne, por estar en medio de dos paréntesis sin avizorar el cierre del segundo para luego comenzar una nueva frase, o sea, un nuevo libro para escribir, un nuevo proyecto para estudiar, nuevas ideas para anotar.

La panza del paréntesis que abre, ese semicírculo hacia mi izquierda, yo dentro, y la nada después. Eso es no estudiar. ¿Y si no es un paréntesis? ¿Si es mentira? ¿Si verdaderamente estoy podrido de estudiar? Lo que yo llamo estudiar. Buscar libros cada semana, acumularlos en mesas, leer uno tras otro con lápiz en la mano, subrayar, hacer llaves en los márgenes, poner la palabra “ver” antes de un párrafo al que debo volver porque no me resulta claro, al que nunca vuelvo, señalar con una “x” al lado de una palabra en inglés o francés que no entiendo, porque casi todo lo que estudio es en un setenta por ciento en francés, un veinte por ciento en inglés y un diez por ciento en castellano. Salvo cuando estudio y escribo un libro sobre la Argentina, casi todo en castellano. Pero de los publicados, habrá cinco sobre mi patria de adopción y pocos en los que mezclo lo nacional con lo universal.

*

La cuarentena es feroz. Los “abuelitos” nos tenemos que quedar en casa. Para salir debemos llamar a un número de teléfono y ser autorizados a abastecernos en el súper. En la tele discuten si tienen que dejarnos morir por falta de camas y dedicarse a quienes tienen futuro. A nosotros nos sobra pasado. Compensan tratándonos de nonos, nonas, viejitos, abuelitos. Son una mierda. Hace unos meses, decidí hacer pública mi indignación con esta nota:

Solicitud para estar chocho en cuarentena (DiarioPerfil19/4/2020)

“Hay una ideología gerontológica que han adoptado los funcionarios y los medios de comunicación que quizás tenga que ver con el modo en que se percibía la familia a sí misma hace más de medio siglo, y que se representaba en el teatro de Darío Vittori y en las telenovelas en blanco y negro como las de los Campanelli.

La nona y el nono, el zeide y la bobe, son reliquias muy queridas del ideario costumbrista nacional. Es posible que esto explique que en el 2020 los periodistas nos digan abuelitos con la misma sonrisa que algunos tienen en la calle cuando ven a un paseante con una mascota, o se dirijan a nosotros como adultos mayores porque los hay menores, con el descuido de no emplear el lenguaje inclusivo al usar solo el masculino que con la palabra “vejetes” no tendría objeción alguna del INADI.

El 5 de abril último en Infobae, una nota de consulta a especialistas reúne una serie de recomendaciones que nos hacen para estos días de cuarentena que desde el lunes 20 exigirá un salvoconducto para poder circular.

¿Qué nos recomiendan? Cito la serie casi completa: puedenver películas que veían antes, las de sus épocas, por ejemplo. En caso de que usen las redes, pueden verla online ya que hay muchas subidas. O en caso de tener cable o televisión satelital pueden ver los canales especiales en los que las pasan las 24 horas.

Ordenar los cajones de recuerdos o de los cubiertos, acomodarálbumes de fotos o cualquier otra actividad pueden ser una buena opción en estos momentos para que sigan estando activos, escuchar discos, casetes o la música que les guste en el formato que tenga, pueden hasta compartir algo lúdico como un juego de cartas, bingo o simplemente conversar sobre lo que ellos quieran hablar con sus seres queridos, no siempre del tema del coronavirus para que no se asusten.

Es importante que muevan las manos y los dedos. Pueden cocinar. Si hay dos personas o más en la casa pueden, por ejemplo, hacer juntos un puré y uno pela las papas y el otro las pisa. Es una actividad simple, pero mueven las manos. Otra opción puede ser tejer o coser, además de cocinar.

La lectura es una de las actividades cognitivas recomendadas, al igual que las sopas de letras, crucigramas incluso pintar mandalas. Fin de la cita.

Lo de la sopa de letras no lo entendí, todo el resto sí, a pesar de mis setenta y tres años, creo que más o menos podría seguir estas sagaces recomendaciones, como la de hacer puré de a dos, ya que sigo casado.

Pero, lamentablemente, nada de lo que me sugieren me interesa, prefiero suicidarme. Quisiera, eso sí, aprovechar el interés por cuidarnos que tienen los que presiden nuestro destino y los consejos de los especialistas, para solicitar lo que estimo me haría bien a mí, y muy posiblemente a otros de mi edad.

Voy a descartar el bingo y la canasta porque me pudren el ánimo, para intentar imaginarme rodeado de tantas cosas bellas que me ofrece la memoria y que me harían el arresto domiciliario mucho más agradable.

Me gustaría que me entregaran por encomienda un bongó para que cada mañana pueda saludar el amanecer. Lo necesito acompañado por una cajita de porros que pueden venir con el cannabis y los papelitos por separado así los armo y me ayuda ejercitar los dedos, como recomiendan los gerontólogos.

No hay como tomarse un ácido, un LSD, las noches de luna llena, con dos yellow sunshine me doy más que satisfecho.

Necesito ropa, se me rompió el lavarropas y no me dejan ir a la lavandería. Ya que existe la posibilidad de pedirles a mis tutores del gobierno de la ciudad cosas que me hagan feliz, me gustaría una polera negra –soy un intelectual– jeans patas de elefante, cinturones con gran hebilla de metal, botas de caña corta y sandalias. Para mi mujer, que es de otra onda, solicito blusas de lienzo blanco, remeras batik, suecos con tacos de madera, collares con mostacillas, una vincha y un bolso peruano.

En cuanto a la lectura, ¿me pueden enviar Las enseñanzasde don Juan, de Carlos Castañeda, y si no es molestia, El mundofeliz de Aldous Huxley? No me atrevo a pedir los Escritos de Lacan ni El antiedipo de Deleuze, porque sería un abuso. Pero el I Ching, eso sí, nos cambiaría la vida.

Unos DVD con Easy Rider, Crónica de un niño solo y El séptimo sello nos alegraría más de una tarde. Nada sería más completo si para la película de Bergman, puedo invitar a dos vecinos que tengo en el piso, tan minusválidos como yo, para un cine debate. Por lo que necesito una mesa redonda con tres sillas.

¿Una botellita de ginebra? ¿Unos Particulares?, qué mejor para que la jornada cultural sea completa.

Música por favor, La marcha de San Lorenzo, de Billy Bond y la pesada del rock & roll, y Balada para un loco de Piazzolla.

Y un último pedido especial. Para que nuestra estadía forzada por circunstancias que son independientes de nuestra voluntad se convierta en algo memorable también por la dicha compartida, si una vez por semana el gobierno de la ciudad nos dejara salir no más que una hora, podríamos recrear una escena de nuestra juventud maravillosa, y hacer dedo. Con que nos envíen un micro escolar o un camión de Manliba, por la esquina de casa a las 10 h, nosotros saldríamos 9,45 m, y haríamos dedo un cuarto de hora mirando a lo lejos y viendo pasar autos. De detenerse alguno, no lo tomaríamos, esperaríamos el transporte de Larreta.

Le diríamos al chofer nuestra dirección, daríamos un par de vueltas nada más y bajaríamos iluminados.

Desde ya muchísimas gracias”.

Fue una nota muy comentada, luego olvidada, pero que hizo que el mismo jefe de gobierno hiciera un zoom conmigo para explicarme algunas tonterías. Un amigo, académico notable, invitado al mismo zoom, decidió, una vez promulgado el decreto de encierro total de mayores, desobedecer la orden y salir a la calle con una estrella amarilla cosida en la solapa. Un escándalo. A tanto no me atrevía, a pesar de estar escribiendo sobre el genocidio de judíos.

*

Hoy es miércoles de pandemia. Vivimos una nueva vida. Y sigue. Seguirá. Es una vida con barbijos, una vida sin abrazos. Una vida a distancia. Lo demás cambia mucho, poco o nada. La crisis de cansancio con el estudio iba a suceder de todas maneras. Con pandemia o sin pandemia.

Estoy en la oficina, en mi biblioteca privada. Aquí tengo mis libros. Decenas de estantes con la bibliografía de estudio. Cada libro escrito con tapa y lomo, bien de productos de carnicería, divididos por temas estudiados. La de historia argentina, la de estudios medievales, la de la Rumania de entreguerra –el último estudio–, la de Foucault, Deleuze, Althusser, la de Sartre y sus amigos más enemigos, la de Piglia y Aira, la biblioteca de los filósofos griegos, la de Pessoa, la de Primo Levi, la de Todorov, la de Lacan, la de los filósofos clásicos, la de Veyne, la de antropología, la de economía, los poetas y tantas disciplinas y géneros, tantos temas como los libros que escribí sobre ellos, salvo mi novela, que no tiene bibliografía.

Ahora no estudio, leo a Joseph Roth, hoy le toca a La leyenda del santo bebedor, pero haré una pausa para hojear, leer un poco, otro libro de mi biblioteca que esperaba su turno. El diario de Etty Hillesum, mártir de Auschwitz, acompañada en el estante por una biografía de Irène Némirovsky, otra mártir de Auschwitz, y de Milena Jesenskà, mártir de Ravensbrück. Son tres mujeres, agregaré una cuarta que está en el mismo estante: Ana Frank.

Cuatro mujeres.

Hay un tema para estudiar. Cuatro mujeres mártires, insisto en la palabra “mártir”, porque no se me ocurre que hayan sido solo víctimas de un asesinato, sino mártires, matadas por ser, no por hacer, sino por el mero y bruto hecho de vivir.

Estudiar me alivia del malestar que siento al escribir estas páginas. Pero no me alivia del todo, me juzga. Escribir un diario, o algo parecido, es como mirarse al espejo. Es un acto de poco aguante para cualquiera, no da para más de un vistazo, y tiene algo de obsceno, de exhibición impúdica si se lo hace en público.

¿De qué público hablo si aquí no hay nadie más que yo? Pero no sé por qué, siempre que escribí, publiqué casi todo, y siempre que estudié fue para escribir, casi siempre, porque además fui y soy profesor de filosofía.

*

No puedo decir que esto que escribo sea póstumo imaginando que los familiares que me sobrevivan buscarán papeles inéditos como se hace con los escritores de fama. Acá no hay nadie, y, sin embargo, estás tú, lector. Escribí “tú”, una cursilería ausente del castellano, no se me ocurre decir “vos”, lector, no me sale el argentinismo, me convierto en maestra de castellano, o en uruguaya, mujer, me suena más el tú de mujer.

Comienzo con Etty. Leo un par de páginas de un prólogo en el que se la califica de mártir. Etty es de Holanda, de Ámsterdam. Recuerdo a unos amigos holandeses de mis padres con los que jugaban al tenis de dobles. Judíos holandeses, gente fina, el hombre hacía yoga sobre el césped de la casa quinta, con la cabeza abajo en una vertical. Era flaco. Industrial textil, también se interesaba por la filosofía, por lo que su producto de ropa interior se llamaba “a priori”.

Vuelvo a mi diario. ¿Se puede tener con el diario, escrito con mayúscula, Diario, una relación tan personal como se la puede tener con nuestra habitación? ¿Una intimidad no vista por otro, una posesión, una propiedad? Hay quienes hablan de su consultorio como de una mascota a la que hay que nutrir de pacientes, no descuidar, se extraña el consultorio como se extraña una ciudad, un barrio, un amigo, algo familiar. Entonces ¿puede decirse “hace tiempo que no abro mi diario, que no escribo en él, extraño mi diario”? ¿Que no se trata de escribir cada día, de atender pacientes, sino del sitio o del espacio en que se lo hace?

No sirvo para escribir un diario. Acabo de meditar de acuerdo con la técnica de uno de los tantos barbudos de la India que me trasmitió un gordito, oriental, un maestro de Montevideo discípulo de Maharishi, el gurú de los Beatles –veinte minutos de ojos cerrados y repetición discontinua de un mantra– una vez más hice el recorrido de todos los libros que escribí. En lugar de repetir el mantra, recito los títulos de mis libros. Es impresionante que de 2012 a 2020 haya escrito y publicado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez libros.

Diez libros en ocho años… uno solo es una novela de no ficción, los otros son de estudio, de Shakespeare a Sartre, de Rorty a Foucault, de Raymond Aron a Tulio Halperín Donghi y Bruno Schulz, de Cioran a Fondane y Chestov. Y los cursos. Clases sobre Artaud, Pessoa, Giorgio Colli, Primo Levi, Hannah Arendt, Gombrowicz. Y mis libros sobre la política nacional. Omm, omm.

Es triste enumerarse, deprimente, justificarse, ¿pero nunca voy a descansar? ¿De qué? El descanso es como el placer. ¿Existe ese momento en que uno se diga a los setenta y cuatro años: “Ya está, lo hice, ahora puedo descansar”? ¿De qué y por qué?, respuesta: de estudiar, y porque no tengo ganas de estudiar más, creo.

*

Pero un diario es algo que escriben los novelistas, y son capaces de publicarlos en vida. ¿Y quién dice que un diario es un escrito privado? Nadie, solo se me ocurre a mí, no señor, hay diarios con fines públicos, diario para un lector, para todos y para nadie, como decía el más póstumo de los filósofos: Nietzsche.

Volviendo a Etty, el prologuista dice que con el editor decidieron publicar el diario junto con las cartas del campo de concentración, porque no encontraban mayores diferencias entre los dos escritos. Consideraban que el diario era una suerte de epístola dirigida a los amigos y las cartas, un relato de sus vivencias. El diario como correspondencia, escribir un diario para el prójimo, nuevamente Nietzsche, para todos y para nadie.

Justificación del acto de escribir cuando no se estudia.

Terminé otro gran libro de Roth, el del bebedor. Tiene un epílogo de un amigo y periodista que estuvo con él hasta que lo internaron en el hospital. El libro del bebedor es lo último que escribió, y trata de un bebedor que se muere de tanto beber… la vida y el ajenjo. Y en uno de sus últimos encuentros con Roth, en un bar, bebiendo, le cuenta el libro que está escribiendo, y le dice, pregunta y repite si no encuentra divertida la historia, tan divertida como la sintió él mismo mientras la escribía.

Me doy cuenta de que comenzar a leer el martirologio de las cuatro mujeres me va a tirar abajo, es un esfuerzo muy grande, el proyecto es sombrío, denso y largo, como si fuera un estudio, porque no tiene sentido si no se lo hace como un estudio. Leerlas a las cuatro en su cautiverio hasta que dejan la página en blanco porque las matan, leer sus diarios para buscar una única historia, seleccionar imágenes, ideas, párrafos, palabras, ordenarlas, pasarlas en limpio. Demasiado trabajo.

Me acordé de un escritor que admiro: Thomas Bernhard, lo leí con mucha atención hace años, y no hice nada con él. Solo lo leí, no lo estudié. Sus libros sobre el sobrino de Wittgenstein y el del malogrado en el que presenta a Glenn Gould en Salzburgo los usé para escribir sobre el pianista canadiense.

Dije la palabra “usar”, no usé a Bernhard, lo usé muy poco. Tengo varios de sus libros, los leí todos y me los olvidé porque no los estudié. Elijo una biografía, un libro sobre su vida, está subrayada, me interesa. Leer porque me gusta, porque me interesa, elegir escritores que me interesan, grandes escritores, no para usarlos, sino para leerlos, no estudiarlos, pero leer con un lápiz en la mano por si dicen algo que no quiero olvidar, aunque no lo anote y me olvide.

*

El infierno balcánico. A mi libro sobre los judíos de Rumania lo subtitulé “Autobiografía de mis padres”. Lo rechazaron dos editoriales al rechazar yo cambios en el libro y hay tres que lo están leyendo.

Quizá sea ese el motivo de este paréntesis inconcluso, el de no tener editor para mi libro y no poder cerrar una etapa. Si fuera así, no habría drama ninguno, no más que una demora profesional. Nunca estuve para demoras. Es genético. Lo que me falta no es un paréntesis de la derecha con la panza simétrica, sino un editor.

Si fuera así, no es que no quiera estudiar, sino que no puedo esperar, lo de siempre, lo que llaman ansiedad, lo que los otros llaman ansiedad, porque yo lo llamo insoportabilidad del tiempo que se acaba y que Heidegger definió de un modo patético y profundo, cavernoso y alemán, como ser para la muerte.

No estudio porque no siento la energía, la fuerza, para llevar a cabo lo que antes dije sobre el trabajo con lápiz en la mano sobre el libro, y luego la penosa tarea de pasar en hojas A4 lo resaltado. Cientos de hojas enumeradas, manojos de páginas divididas de acuerdo con el libro, carpetas, meses. Dos años, y cuando llego, así es, si llego, pero siempre llego. El libro. Un libro que me salga de las tripas, de los guts. Hay dos palabras en inglés habituales en las series que describen lo que vale un temple bien acerado: tough y guts. Nosotros decimos “ponele huevo”. Estudio tiene que ver con tripas. Mente y tripas. Tengo las tripas cansadas.

Sigo con Roth, pero no lo estudio. Lo sigo, lo leo. Lo quiero. Lo subrayo poco, lo marco, pero no me llevo las marcas, no me las apropio en hojas para escribir sobre Roth. No me refiero a nombrarlo como ahora, o hablar sobre algunas impresiones, sino a estudiarlo, disecarlo, comerlo, saciarme de Roth. Mi libro de cabecera, el que bordea la arista más cercana de la mesa de luz casi pegada a mi cama, es un epistolario de Joseph Roth.

Estas cartas de Joseph Roth a Stefan Zweig que leía anoche antes de apagar la luz, las de julio del 34, desgarradoras, no tiene un cobre, la ansiedad lo devora, le escribe a su amigo que los editores lo estafan, que lo engañan, y para colmo dicen que el tramposo es él. Le ruega a su amigo que emplee su fama y sus vínculos para que anticipen un dinero que le permita sobrevivir aunque fuere unos meses y terminar dos novelas, o tres, un ensayo, que le eviten escribir como una máquina sin freno notas para periódicos que lo agotan y esterilizan. Zweig le pide no beber y calmar su ansiedad, dejar de telegrafiar a seis editores a la vez, su ansiedad complica todo, embarulla, si no se calma, nadie podrá ayudarle.

Es el intercambio entre un escritor famoso y rico y otro conocido y muy pobre, uno con su principio de realidad activo y el otro arruinado material y espiritualmente. Su esposa está agonizando. Roth muere quebrado, alcohólico, en un hospital en el 39; el sano, exitoso y equilibrado Zweig se mata junto a su esposa en Brasil en el 42.

Ninguno de los dos está a gusto con su judaísmo. Zweig dice que lo mejor que puede suceder es que el judaísmo se disuelva en la cultura europea; Roth dice que a veces es antisemita.

Ayer terminé el Job de Roth, escribe como los dioses, inventó una historia trasladando el relato bíblico a una Rusia antes de la primera guerra. Se lee con intensidad. Es trágica. Hay algo en los novelistas judíos que los hace parecidos, como esa otra novela que leí recientemente, la de Wagenstein. El pentateuco de Isaac, ¿desde cuándo leo novelas una tras otra?

Desde que no estudio. No puedo dejar de subrayar algún renglón aun en estas novelas, pero la marca se pierde, se la tragan las páginas, no la retengo, no me la llevo. Novelas judías, no de judíos, sino judías, chagallianas, el mismo aroma, color y dolor de las pinturas de Chagall. Judíos circulando por callejas del shtetel agachados en las sombras y judíos con escoba volando sobre los tejados.

Así vuelan las maravillas de Roth. Basta media página del libro que compré hace una hora, y digo media página del prólogo a la primera edición, es suficiente para dejar de leer y disfrutar de sus iluminaciones: Los judíos errantes, así se llama, y dejarlo para otro momento, retener el placer y postergar su disolución. Lo estoy conociendo, y me dejo llevar por su saber.

Este hombre, Roth, sabe y no puede, es judío, sabe que la causa está perdida. Que el lamento es un ejercicio, hay que hacer de él un fruto delicioso. No se debe escuchar ninguna queja, el lamento no es una queja, no muestra el dolor, ni lo nombra. El lamento es una denuncia. Como en Job. El gran personaje bíblico de los filósofos de la existencia.

Una vez que se leyó el Job de Roth, quien a su vez leyó el Job del Antiguo Testamento, se ve a un Dios que pone a prueba la fe de su súbdito y lo hace haciéndolo sufrir. Lo despoja de lo más querido. A Abraham le pide que mate a su hijo Isaac como muestra de fe, se llama sacrificio. A Job lo arruina en bienes y seres queridos. Si tanto Abraham como Job no renuncian a la fe en Dios a pesar de lo que les sucede, entonces, se verán recompensados con creces. Se puede aflojar o no. Todos sabemos que el sacrificio no viene con una carta que dice: ahora te maldigo, pero si me seguís amando, te pago un viaje al Caribe. Firmado: Dios. No, no es así. Lo primero es creer en algo, en la felicidad, en el amor, en algo, hasta en Dios.

En suma, no vemos mucho misterio en estos relatos: te tienen que pasar las de Caín para que te quieran como a Abel, o algo así.

*

Hablemos de una de las eternidades con la que creemos salvarnos del dolor. Los maravillosos anestésicos que justifican la vida hasta el momento en que se convierte para algunos –Shakespeare– en una broma macabra.

Es el caso del amor (voy a poner a funcionar la máquina de soplos pensantes, rruuummm… rrruuummm… arrancan las ideas).

Se ama para siempre, si no fuera así, no valdría la pena, no vale penar, para qué amar si luego se es despreciado, odiado, ignorado, olvidado. En el momento del amor el tiempo se disuelve. Amamos y deseamos ser amados para siempre, por padres, madres, hijos, camaradas, amigos, socios (¿amados por un socio?), esposos y esposas, amantes, protegidos. El amor es una declaración de fe. Es el último acto de creencia después del alejamiento de los dioses. Nuestro absoluto.

Escuché a una joven filósofa decir que pertenece a una generación de hijos de padres divorciados que ya saben que el amor no es para siempre. Lo dice como si nada, suelta de cuerpo como los que dicen que hay que vivir el momento. Carpediem. Eliminó de un plumazo la tragedia, o lo más habitual, el drama. ¿Qué es un amor sin drama? ¿Sin pasión? ¿Sin miedo a la separación? Sustituyó el romanticismo por el hedonismo. El goce por el placer. Una vida indolora. Sin quiebre.

Enuncio una ley de la vida: no existe la acción política sin elementos utópicos, ni amor sin intensidades dramáticas.

El amor también tiene sus ingredientes utópicos, me refiero a la felicidad. Nadie ama para ser desdichado, sino para ser feliz. La felicidad existe porque es una esperanza, un insumo básico, una idea regulativa, y como toda idea, tiene un cierto grado de abstracción. Ayer vi en un programa de la CNN, una entrevista de Marcelo Longobardi a Pilar Sordo. Ella me pareció una mujer honesta, enérgica, que decía los lugares comunes de la cultura doméstica al menos sin streaming y otras obsesiones de tuiteras, mientras el periodista hacía lo que hacen habitualmente los periodistas argentinos ante quien tiene fama o éxito: se derretía de adulación.

Pero después Pilar se abrigó en el sentido común, y los lugares comunes de una madre sabia. Distinguía alegría de felicidad, en nombre de no satisfacer a los hijos con todo lo que piden con tal de verlos contentos porque los padres que desean la felicidad de los hijos deberían saber que la felicidad es equilibrio, armonía y paz interior y no ruidoso festejo. Dar los gustos a los hijos les da alegría, pero eso no es la felicidad, es un falso estar felices.

Tiene razón. La felicidad no es lo mismo que estar contento como tampoco el aburrimiento no es lo que se opone a diversión, etcétera; pero eso de la paz interior ni en los cinco minutos antes de morir se consigue. Sobran los ejemplos, como los de mi padre y de mi abuela cuyos finales presencié.

Hablé del amor y de la felicidad, son asuntos del creer, falta de la lista de eternidades el poder… El poder, sí, una musa tramposa, no tiene musa, pero la merecería. Si para los griegos había musas de la seducción, de la persuasión, de la memoria, Peithó, Pistis, Mnemosyne, la de la astucia, Methis, debería haber una del poder.

Al poder siempre le metieron por detrás un reductor para neutralizarlo como fuerza primaria. Fue el engaño y la apariencia en Platón o el inconsciente en Freud, las pasiones tristes de Spinoza, el conocimiento de los epistemólogos o el deseo en Deleuze. Solo Nietzsche, que lo convirtió en voluntad, liberó al poder de sus amarras.

Los que fueron lo suficientemente hábiles para combinar el poder con la felicidad fueron los utilitaristas. Lo llamaron “bienestar”. Fueron casi tan inteligentes como los teólogos cristianos que a su vez sumaron el poder con el amor para coronarlo como eternidad.

Hablamos del “siempre”. No escribí origen del universo, ni inmortalidad del alma ni sentido total del mundo, como lo hace Kant en su Dialéctica trascendental, no me referí a esas inquietudes que para el filósofo de Könisberg definían la condición humana, sino al amor, la felicidad y el poder. De los tres faltaba el poder. Y había que mencionarlo porque tiene que ver con este asunto del estudio, estudiar para saber, y saber para poder demostrar que se sabe. Porque el saber se aprecia, se paga, da prestigio, condecora, intimida, eso es, intimida. La gente se apichona ante quien sabe. Impone respeto, autoridad, formas suaves del temor.

La filosofía es astuta. No hay frase más hipócrita que “solo sé que nada sé”, y lo digo yo, que la uso como ícono para definir a la filosofía, no deja de ser también una patraña del poder. Es una frase de Sócrates, el que inventó la ironía, o sea, la filosofía occidental. ¿O acaso Buda, Moisés, Confucio eran irónicos?

La ironía es una forma del poder, es vertical, baja de las alturas, por eso irrita, el irónico se cree más que el ironizado. Es una de las formas de la burla. La peor, porque simula. Inmoviliza al ironizado que se pregunta: “¿Me estará hablando en serio?”.

Qué linda es la filosofía, estudiar también.

*

Ahora leo a Imre Kertész. Está al lado de Roth en la mesa de luz. Lo releo, porque está subrayado. Releer es una amenaza. Cosa de viejos. Los viejos lectores, los profesores jubilados releen porque las novedades los aburren. Son los mismos que dicen que por la edad ya no miran, sino que recuerdan. No estudiar es releer. ¿El estudio nos mantendrá jóvenes?

Tengo un amigo que lee.

Este hombre lee y estudia, por eso le confesé que estaba cansado de estudiar. Se rio. No me cree. Dice que estoy en un paréntesis, que no es la primera vez, le digo que no, que es medio paréntesis con puntos suspensivos. Le digo que no sé qué hacer, y me dice que lea por placer. Me sorprende, como si me hubiera dicho que aprenda sánscrito. ¿Desde cuándo el estudio se tensa entre placer y dolor? Jamás. Este hombre, que es nulo en cultura lacaniana, no sabe lo que es el goce. Esa cosa que aunque duela la hacemos igual porque vale la pena. Es como el vértigo, da miedo y atrae.

Estudiar no es placentero, es todo. Estudiar para escribir o para dar una clase, para lectores y alumnos, no es placentero, adelgaza. Kilo y medio, más o menos. Y deja un vacío. Sentimos la soledad post-curso.

¿Placer? ¿Leer por placer? ¿Para qué? ¿Qué placer? Yo leo a Roth, Joseph, además del otro, Philip, y no me da placer, ¿de qué? No me da placer, me hace pensar, y pensar no tiene que ver con el placer, no es lo mismo que comer, dormir o ir al cine.

“Placer” es una palabra tonta. A los griegos no les importaba el placer, sino el poder, que el mal uso del placer los sometiera a otro. Que la gula, la ninfomanía, la codicia nos pongan en un estado de servidumbre. El placer también era maldito para los cristianos porque nos desviaban del mandato divino. Siempre el poder contra el placer, contra su mal uso. Porque hay un buen uso. El matrimonio, la dieta, el trabajo, la limpieza… el saber… son buenos placeres.

Leer como buen placer, pero para mí es un mal uso del placer. Leo para gozar, o sea, para estudiar. Si quiero placer, boludeo. Escucho por tele programas deportivos, noticieros en que las vedettes me hablan del Merval, me informo de las últimas novedades de la farándula, miro el canal de cocina y sigo las enseñanzas de los Petersen, de Verónica Zumalacárregui, y ni siquiera sigo los partidos de fútbol. Porque al fútbol yo lo estudio, estudio casi todo, no solo los libros.

Lo que no estudio me da placer, y a veces me aburre. El placer termina en el aburrimiento. Es una cuestión de tiempo. Pero quien estudia nunca se aburre, es una adicción, siempre se quiere estudiar y saber más.

*

Ahora el e-book. Para hablar de libros digitales antes debo hablar de estudiar, y para hablar de estudiar tengo que mencionar a mi proyecto de estudio de la Década Infame. Me hartó. Me cansé. De 1929 a 1943, gran época, en el mundo, en nuestro país fue una pequeña época decisiva. Pequeña por lo mediocre, lo cobarde, la falta de grandeza, de ambición, y, al mismo tiempo, fue crucial, determinante.

Tuve una idea, de esas que da el estudio: un texto de filosofía escrito como mural. Surge con un protagonista de la Década Infame: Siqueiros, que le pintó un horrible mural al sótano de la quinta de los Botana. Horrible, pero los de Rivera y Orozco son maravillosos.

Se me ocurrió describir mi trabajo filosófico como un mural. Es una historia horizontal, simultánea, como un fresco, me gusta más mural. Todo se ve en un recorrido, hay que moverse, desplazarse como en la anamorfosis. Un mural no tiene significado, es un recorrido. Si alguien viaja y nos cuenta su viaje, no le preguntamos qué quiere decir, sino que nos cuente lo que vio. Es más geografía que historia, la narración es visual, por eso la filosofía es literatura, pero al tener ideas, no es ficción, es imaginativa pero no fantasiosa.

No inventa, expande. Y digo mural y no cine. No hay sucesión, sino simultaneidad móvil.

Con la Década Infame, me propuse lo mismo. Salir de la política, no dejarla del todo pero correrla a un costado, “deconstruir” la palabra “infame”, y ver qué pasa. Insistí en lo no infame, en lo que merece “fama” (hermoso juego semántico de Foucault para diferenciar la vida infame de las vidas ilustres de Plutarco), es decir, en la arquitectura, en la pintura, en la fotografía, en la literatura, en la moda, en la visita de García Lorca, en el ensayo filosófico, además de analizar lo más tradicional, la economía y la política.

Me dediqué a estudiar la Década Infame en tiempos de pandemia con un zoom semanal con amigos. Mi casa está llena de libros, unos que tenía, otros que compré. Habrá unos cien libros desparramados. Un mural requiere mucha información dispersa. De Xul Solar al presidente Justo, de Bustillo a Lisandro de la Torre, de Alfonsina Storni y Roberto Arlt al pacto Roca-Runciman, de Manuel Fresco y Salamone a Guillermo Facio Hebequer, de Juan L. Ortiz a Irigoyen, de Saderman y Coppola a Félix Weil, de Tita Merello y Olinda Bozán a la venta de los terrenos del Palomar, de la película Tango a Federico Pinedo, de los Botana a Bernabé Ferreyra. Un mural.

Muchos libros para estudiar, resumir, encarpetar, para pensar y escribir. Y me cansé, no sé por qué. En parte porque estoy cansado de estudiar, y porque siento que no vale la pena el esfuerzo. ¿Para qué? Todo bajito, mezquino, negocio al por menor en un país periférico, cada vez más chico, alejado de los centros de poder, que una vez que el mundo dejó de comer su carne, se le desinfló el cerebro. Estudiar para nadie y escribir un libro para alguno.

¿Cuánto más se puede decir sobre historia argentina? Es una grasa saturada. Busco vetas, algo interesante. Por ejemplo, la cuestión de la identidad argentina, tema que pienso que es de la época. En el momento en que se detiene el proceso inmigratorio que transformó a la Argentina, la que produjo una mutación cultural entre 1870 y 1920, cuando ya hay argentinos de al menos una generación y se habla argentino y no cocoliche, surge la pregunta sobre el ser nacional.

Buena pregunta, era hora. Cuando en las grandes ciudades la mayoría de la población era extranjera como en Buenos Aires y el Litoral, a los argentinos había que hacerlos, y la pasta que había que hornear era la que venía con spaghetti, cholgas, pizza, jamones, gefilte fish y chucrut. Además del asado, las empanadas y el mate.

Ya en la década del treinta se podía decir que la mesa estaba servida. Y cuando todo está dispuesto para comer, alguien toca una campanita y pide una oración. La plegaria está a cargo de Scalabrini Ortiz, Martínez Estrada y Eduardo Mallea. Tres plomos éticos. Corrientes y Esmeralda, la Pampa y la Bahía del silencio.

Tres letanías, tres melancolías en un lenguaje que lima lo cursi. La buena literatura se genera en los periodistas, como lo fueron Sarmiento y Eduardo Gutiérrez en el siglo XIX. Es el caso de Arlt.

Sigo con la Década Infame.

Sus Aguafuertes son directas, inteligentes, humorísticas. Se define a sí mismo como un pesimista jovial, mezcla bienaventurada. Y se nota en sus columnas. Pero, y aquí comienza el adversativo, cuando hace literatura es otro Arlt, usa otro vocabulario. Y para insistir en los adversativos, si se le agrega todo lo que se dijo, se dice y se dirá sobre Roberto Arlt, todas las tesinas y ensayos sobre su obra, sobre sus prostíbulos que financian una conquista de poder político, sobre sus medias vulcanizadas, sobre su astrólogo, sobre la conjunción entre sexo, dinero y traición, y dale que dale con el empaste. ¿Cuánto más se puede decir sobre un escritor cuyos siete locos son tan obvios y caricaturales? Un Erdosain que no logra ser personaje, que es otro prototipo de la fragua de un escritor cuyo único personaje logrado es él mismo como cronista y no esas sombras literarias sin cuerpo ni vida. Personajes atractivos para licenciades en letras y buscadores de antiestablishment.

*

Kindle o no Kindle.

Yo leo, luego existo.

Yo soy del libro, lo que quiere decir muchas cosas. Que el libro es mi tercer brazo, mi tercer ojo, mi compañero, mi prótesis, una de las tres cosas que para Sarmiento justificaban una vida: el árbol, el hijo y el libro. Del árbol se ocupa mi esposa, que es paisajista, y de los hijos nos ocupamos los dos, de los de ella y de los míos. De los nietos lo mismo. Y de los libros, yo solo.

Conozco a un amigo que decapita libros. Tiene una guillotina. Vive en Israel, fue profesor de filosofía. Archiva en su computadora medio millón de libros. Tiene un escáner que copia cien páginas en segundos. Y una guillotina. Pide un libro por correo o lo compra en librerías. Lo pone en la guillotina y le extirpa los lomos, tapa y contratapa, luego coloca las hojas del libro, baja el filo y secciona los márgenes para reducirlo a la superficie del escáner. Lo registra y va a la memoria de su computadora. Decapitó a toda su anterior biblioteca. Así los puede leer en las pantallas de los dispositivos que están conectados en red. Los lee en la computadora de escritorio, en una notebook y en una tableta, cómo más le convenga. Pichón de Robespierre.

Conozco a otro amigo, un escritor que hace años se deshizo de su biblioteca porque viajaba mucho, era nómade, y ya no quería cargar con el peso de sus libros. Lee en formato digital y los libros en papel lo repelen. No entiende cómo se puede leer libros materiales en lugar de los virtuales, me imagino que se pueden llamar así, virtuales.

El de Israel, Haifa, me asegura que las ventajas son muchas, por ejemplo la letra, lee con el tamaño de caracteres que más le gusta, los varía o no, y le evita someterse a la tipografía que le imponen los editores. Me lo presenta como una lectura anti-sistema, de resistencia. El otro me dice que una editorial le ha enviado un libro escrito por un amigo y le ha pedido a la casa matriz que, por favor, no lo haga más porque no puede leer en papel. Me aconseja que debo abandonar la costumbre de leer libros carnales porque no sirven para nada, por el contrario, hay que abrir el libro, cerrarlo, acordarse de la página en que lo dejamos, y, lo que me sorprendió es que me dijera que los libros, además, tienen olor, se ensucian y se deterioran.

Ahora el argumento antilibro ya es higienista.

Platón en el Fedro descalifica al hecho de escribir porque la escritura es una prostituta. Pensaba que a sus diálogos escritos los podía leer cualquiera, circulaban de mano en mano, bastaba un dinero para poseerlos, como una puta o una cortesana barata. Lo que no imaginó Platón es que la acusación de corruptible no la tuviera la escritura, sino su envase; no el mensaje, sino el medio por el que circula.

Viajo seguido a Colonia del Sacramento, donde tengo mi residencia secundaria, la granja de bambúes y seis burros, además de dos pavos reales, gansos, patos, gallinas, ovejas, cabras, diez vacas holando y dos jersey, una yegua, dos faisanes, dos pavos plebeyos, dos gatos, tres perros, en medio de colibríes, cotorras, búhos, chicharras, zorzales, teros, ranas, culebras, mariposas, vaquitas de san Antonio, gatas peludas, arañas y una mesa en donde apoyar mi computadora, más los estantes en donde alineo todos los libros.

Para una estadía prolongada llevo, por lo general, unos treinta o cuarenta libros en mi auto, metidos en una valija y sueltos en el baúl y los asientos. Eso cuando estudio, es decir, desde siempre, en los últimos treinta y seis años desde que voy a Colonia del Sacramento, patrimonio cultural, o sea también libresco, de la humanidad.