Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial El Ateneo

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Spanisch

Tomás Abraham se pregunta en este libro por qué vino de Rumania (y aun así se considera argentino), por qué sus padres se salvaron del genocidio de 350.000 judíos rumanos y por qué en su ciudad natal las sinagogas, sin daños aparentes, están cerradas con candados. Para responder a estas inquietudes, traza un recorrido por la entreguerra en el que no solo muestra la gradual implementación de una política de segregación hasta llegar a la masacre, sino también la enorme producción cultural de creadores con talento que contribuyeron con la exterminación de una de sus principales minorías. Uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina desafía, en La matanza negada, las políticas negacionistas de Estados nacionales de Europa Central y el ocultamiento de renombrados pensadores, como Emil Cioran y Mircea Eliade que, en complicidad con grupos paramilitares, como la Guardia de Hierro, fueron responsables de uno de los mayores crímenes de la historia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

www.editorialelateneo.com.ar

/editorialelateneo

@editorialelateneo

“El genocidio no se define por la cantidad de víctimas, sino por el proyecto de eliminar a una etnia o a un pueblo de la faz de la tierra para que no quede rastro alguno en la memoria de la humanidad. Ni rastro físico ni huella cultural”.

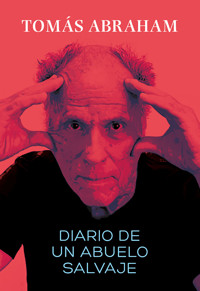

TOMÁS ABRAHAM

A ellos.

Todavía me pregunto: ¿Por qué?

Ana Baron

(Sobreviviente del campo de concentración de Transnistria, Ucrania, y del campo de la muerte de Pichora).

PRESENTACIÓN

Venir, salir, llamar son los tres verbos de un relato personal. Segregar, perseguir y matar son los verbos de la historia de mi país natal. Pero no se trata de países ni de política, sino de cultura. El enigma al que me enfrenté no solo concernía al hecho de que mis jóvenes padres sobrevivieran al Holocausto en Rumania o al modo natural y aceptado de que ellos jamás hablaran de su juventud ni de su pasado, que no se presentaran como sobrevivientes o refugiados, sino parte del contingente de los inmigrantes que llegaban a nuestro país, ni tampoco al misterio que rodeaba la identidad de mi abuelo, sino a ese “¿Por qué?” del que se habla en la frase que da inicio a este libro.

Y hay un porqué; no se trata de un misterio. El asesinato de trescientos cincuenta mil judíos en Rumania tiene su explicación. No hablo de un tipo de explicación teórica en cualquiera de sus modelos y sus reducciones causales o de una argumentación al revés. Con esto quiero decir que el genocidio no se explica por el nazismo porque no es el punto de partida: es su punto de llegada.

La pregunta del “¿Por qué?” la reconvertí en este libro en otra: ¿Cómo se fabrica un nazi? ¿Cuánta educación y qué cúmulo de inversiones culturales son necesarias para que una población participe activamente o contemple en la pasividad la masacre de todo un pueblo? Imagino que no quedan muchos que se consuelan con la creencia de que el racismo es el resultado de la ignorancia, porque se trata de todo lo contrario. La voluntad racista de matar resulta de un complejo proceso educativo, gradual e insistente, en el que participa gente de mucho talento. Me refiero a escritores, filósofos, antropólogos, periodistas, actores y directores de teatro, académicos, que, con compromiso militante, acompañan a una política de Estado, como la monarquía constitucional rumana, y a grupos paramilitares, como la Guardia de Hierro y la Logia de San Miguel Arcángel, a organizar la caza de judíos.

Puede llamar la atención que librepensadores pertenecientes a la brillante generación del 27, de la que formaban parte Emil Cioran y Mircea Eliade, entre otros, en pocos años, no más de tres o cuatro, decidieran abandonar su perspectiva cosmopolita y pasar a militar en el nacionalismo étnico que predicaba que la unidad rumana y la reconquista de la identidad nacional solo se lograría con la exterminación de la población judía. Lo lograron a medias: mataron a la mitad de los setecientos mil.

De Cioran y Eliade, de Ionesco y Benjamin Fondane, de Paul Celan a Norman Manea y Paul Goma, a partir del increíble testimonio de Mihail Sebastian y del diario de Emil Dorian, de Serge Moscovici, y otros, se despliega una batalla cultural en consonancia con la batería de medidas discriminatorias que, poco a poco, naturalizarán un crimen colectivo para que parezca inocente, necesario y patriótico.

En este libro, confluyen una historia personal, la de mis padres y mi familia, con la descripción y el análisis de una historia de individuos y Estados nacionales que se empecinan en negar.

PRIMERA PARTE

I

Soy judío

Soy judío. Así comienza este escrito de filosofía. Nacido en Rumania. De este modo, continúa. Adoptado por la Argentina. Así sigue.

Ser, nacer, adoptar.

¿Desde cuándo soy judío? ¿Desde que nací? Sí y no. Lo soy desde la circuncisión; es lógico. Para ser judío, hace falta el ritual y el nombre.

¿Desde hace cinco mil setecientos años? Sí y no. Por pertenecer a una historia que me trasciende, puede ser que lo sea, pero es una historia mítica. Se pierde en el abismo. La Biblia es un relato abismal.

¿Por una lengua? No. No hablo hebreo ni yiddish. ¿Por la religión? Sí y no. Cumplo con algunas fechas consagratorias (Pesaj, una de la más laicas y en especial política: liberación de la esclavitud), hice bar mitzvá y soy circunciso por voluntad de mis padres, y no mucho más.

Los rituales de los judíos ortodoxos me parecen lo mismo que los de cualquier cultura exótica, un asunto tribal con ceremonias mágicas y supercherías curiosas. Con dos agregados: por un lado, no me son tan exóticos ni son equivalentes a las mayas o zulúes porque son judíos, como yo. Me son afines y ajenos. Por otro, los considero una variante de los sistemas de crueldad que inventan autoridades teológico-políticas para encerrar al grupo y no dejar que se presente fisura alguna en su interior.

Sin embargo, y este es el tercer agregado, no puedo saber si una comunidad como la judía, dispersa durante siglos, sin tierra ni nación, con un único sitio alrededor del cual podía congregarse, me refiero al Templo, rodeada por una civilización que la acusaba de matar a su dios, podía haber sobrevivido sin organizar un meticuloso y exhaustivo listado de reglas que reforzaran diariamente un sistema de obediencia e identificación.

Hoy, claro, estas justificaciones ya no pueden ser las mismas por varios motivos. Uno es la existencia de una nación con su Estado, Israel, y el otro, que la ortodoxia se suma a la proliferación de sectas que, luego de la caída del Muro y por la deflación de las concepciones del mundo universales y emancipatorias de fines del siglo XVIII, me refiero a la proliferación de evangelismos, islamismos y otras ortodoxias, junto con las reivindicaciones de autonomías regionales y secesiones varias, componen este nuevo mundo que ha dado un pisotón a los valores de la Ilustración, con el resultado de una guerra de minorías.

¿Creo en Dios? Sí y no. No sé nada de Él, me extraña singularizarlo, mandarlo al cielo y fijarlo, nombrarlo, pero sé que somos una gota en el océano cósmico; así de cursi es mi creencia.

¿Por mis costumbres? No. ¿Por mi fisionomía? No creo. Mezcla de eslavo, algo turco, un balcánico vacunado con vaya a saber qué.

¿Por mi apellido? Sí. No cualquiera se apellida Abraham.

Pero mi ser judío es otra cosa, al menos, desde ahora. Lo soy porque vine; soy porque vine. Mi identidad no se define por un estar, sino por un venir. Vine de Timisoara; me vinieron de Timisoara. Y ahora vuelvo.

En Rumania, de donde me fui, soy judío.

Ahí nací el 5 de diciembre de 1946. Hacía un año y medio que había terminado la guerra. Por lo que mi concepción se produjo unos diez meses finalizada la Shoah. ¡Qué palabra! Shoah. Es la primera vez que la escribo. Genocidio, Holocausto, nunca Shoah.

Es posible que mis padres hayan esperado un tiempo antes de decidirse a ser padres. Se casaron en el 43, jóvenes: diecinueve años, mi madre; veintidós, mi padre. Nunca me hablaron de su juventud, poco y nada de su infancia, pocas fotos conservaron.

Pensé escribir un libro con el título de Autobiografía de mis padres; quizá sea este.

En realidad, vine el 13 de octubre de 1948, de ninguna parte, claro, de Rumania, pero me hablaban en húngaro. Y, entre ellos, se hablaban en alemán, a veces. Nunca escuché una palabra en rumano.

Volví medio siglo después, con ellos, y comencé a ser judío, no del todo, pero bastante. Quince años después, volví una segunda vez, esta vez solo, y me volví más judío. Hubo una tercera para confirmarme en mi judaísmo.

Hubo un cambio. Escribí que, en Rumania, soy judío, pero ahora también en la Argentina. De otro modo, porque es mi país, con el que nos adoptamos. Soy argentino por adopción mutua.

Soy rumano, además, ¡qué sorpresa! No sabía que lo era. A los dieciocho años, renuncié sin saberlo a mi rumanidad por el mero hecho de no volver a Rumania, un país que me lo presentaban como una cárcel, no quería se repatriado para hacer el servicio militar. Fui un apátrida unos cuatro años. Desde ese momento, me convertí en ciudadano argentino. “Naturalizado” dice el documento; para mi lectura, es adoptado.

Mi pasaporte azul de “Especial para extranjeros” que me identificaba en mi estadía de estudiante en Francia trocó por el argentino.

Me rumanicé cuando me pregunté por la razón que hizo que mis padres se salvaran del exterminio. Para averiguar el destino de vida de mis padres judíos en el país en el que mataron a más de trescientos cincuenta mil, era inevitable rumanizarme, aunque fuera un poco. Ellos nunca me hablaron del tema. Nunca escuché la palabra sobreviviente en mi casa ni tampoco refugiado; eran inmigrantes.

Timisoara pertenece a la región del Banato, suroeste de Rumania. Abarca partes de Serbia. Mataron a unos cientos de miles de judíos en Rumania, pero no en el Banato. En Hungría, asesinaron a unos cuatrocientos mil, etc.

Creo que lo mejor que puede hacerse cuando se habla de la Shoah es escribir etc. Datos abundan, cifras, la contabilidad; el big data de un genocidio es incalificable, innombrable y, agregaría, no cuantificable.

Las discusiones sobre cantidades son perversas y obscenas, salvo que respondan para denunciar a difamadores y negacionistas.

Mi lengua materna es el húngaro. Así se dice, materna. El lugar de nacimiento lo llaman patria, paterno. Por padre, soy rumano de ascendencia de los sajones alemanes; por madre, húngaro, de ascendencia eslava, o algo así, pero, en realidad, por los dos, soy judío.

Desaprendí el húngaro; hoy apenas lo hablo y lo entiendo poco. Hay quienes me dijeron que, por haber nacido en Timisoara, era húngaro. Me lo repitieron otros naturalizados argentinos nacidos en mi misma ciudad. No lo acepto ni lo acepté. Para convencerme, me dijeron que los rumanos eran unos boludos que comían polenta (comida nacional rumana, la mamaliga, polenta con queso y crema).

Hay timisoarenses y transilvanos que prefieren ser húngaros porque es más distinguido. Exhiben su racismo altanero, que oculta su complejo de inferioridad frente a la Viena de los austríacos, esas cosas imperiales del mundo de ayer, como evocaba el escritor austríaco Stefan Zweig. El Banato era parte del Imperio austrohúngaro. Timisoara está a quinientos kilómetros de Budapest.

La familia Abraham de Transilvania, la de mi padre, que nació en Sighisoara, hermosa aldea de la que también es originario el empalador Vlad Tepes, alias Drácula —el Mickey Mouse de los rumanos—, parientes de los que nunca me habló porque creo que ni los conocía ni probablemente tampoco se interesara por ellos, fueron enviados a los campos de exterminio de Polonia por el Ejército húngaro. Eso lo supe cuando me judaicé por segunda o tercera vez; lo averigüé por mi lado.

Eran del pequeño pueblo de Hida (en húngaro, Hidalmas), de la región de Salaj, a cuarenta kilómetros de Cluj (en húngaro, Kolosvar), capital de Transilvania. Se los llevaron los primeros días de junio de 1944.

Los poquísimos Abraham que conocí en vida nunca me hablaron de los muchos Abraham sin vida.

De parte materna, la abuela de mi madre fue capturada por los nazis que invadieron un pueblo, creo que Pátina, cerca de Novi Sad, hoy Serbia. Nadie nunca me habló de ella; no sé su nombre, quizá porque fue repudiada por mi bisabuelo al enterarse de que le fue infiel.

Soy judío en Rumania; en Francia, durante mis estudios, era apátrida; en la Argentina, soy argentino, supongo.

El adoptado supone que es tan hijo de sus padres como otro natural; lo supone. Esta incertidumbre, aunque sea mínima, quizá sea otro residuo temporal de la famosa elegía del judío errante. Pensar que Emil Cioran, filósofo rumano afrancesado, dice con humor ser un goy errante.

Si hoy viajo al extranjero y me preguntan qué soy, digo argentino, menos en Rumania y en Hungría; ahí digo que soy judío.

Ser, nacer, adoptar. Soy porque sí. Ni por esencia, ni por mis padres, ni por la Biblia. Soy el que soy, como Dios. Absolutamente. No me defino como Hombre; no lo soy. Es de Perogrullo o una tontería sostener que no soy un perro, es vacuo, pero ser judío no lo es. Es una plenitud fisurada.

Para un judío religioso, u ortodoxo, no soy judío ni cristiano; no soy nada, o algo como la nada, esta vez sí como una especie de perro. El ortodoxo me mira con asco, ni siquiera soy goy; soy un renegado, un judío que se aborrece a sí mismo.

Lo lamento, no lo pienso así; ni los nazis lo pensaban así. Y los nazis no es que tuvieran razón, en el sentido kantiano del término, pero les fue bien. Nos pusieron el nombre de judío en nombre del Hombre. Del Ario. Concretaron en una solución que llamaron final un proceso de un par de siglos de odio al judío. Con ciencia e industria, la era de la técnica (Heidegger).

Para un israelí, un sabra, soy algo menos aún que un perro; no soy más que un judío quejoso, complaciente con su incomodidad, un llorón consuetudinario que sigue hablando de la Shoah y que no tiene el coraje de ir a vivir a Israel, el hogar que solucionó el eterno problema de la diáspora.

¿Para Dios, seré judío?

Dios, para los judíos, se llama Jehová. En realidad, no tiene nombre; se compone de un par de consonantes sin vocales. Se lo representa con una serie de hipóstasis, como Hashem o Adonai, que lo nombran sin mancharlo o marcarlo. No se lo ve; no se lo nombra; no se lo representa. Y es severo. Un juez. Un censor. No ama; ordena.

En ese sentido, no soy del todo judío. No me gusta que me aten, que me hagan callar o que me obliguen a decir. Opero como un mal rezador, al menos, hasta este momento; la plegaria tradicional no es lo mío.

Aunque he rezado, pero una oración doméstica, de fabricación casera, es un ese o ese, un pedido de socorro, una ayudita, en ocasiones, desesperado, un ruego, a veces, discreto, para no abusar del Supuesto Poder. Nada eclesiástico ni protocolar.

El otro dios, Cristo, no es un mesías. Tienen razón los judíos, pero no por lo que creen. No es cierto que sea un delegado; está en la cima, nada hay por encima de su reinado; no se enoja ni castiga, ama, esa es su plusvalía. No es una madre ni un padre; es un Hijo que nos ama. Extraordinario hallazgo porque todos somos hijos; podemos no ser padres ni madres, pero todos somos hijos.

Formidable invento este del gran hijo que ama a todos los hijos: somos hijos del hijo. Y el dios cristiano, un supuesto e inexistente abuelo, tierno y protector, como todos los abuelos, es invisible, como Jehová. La más plástica y figurativa de las religiones, el catolicismo, no tiene imagen para el Padre de Cristo. Porque no existe. Cuando se intenta representarlo, se lo muestra como un luchador retirado de un Titanes en el ring celestial.

El dios cristiano no es otro que Jesús, es la verdad. El hijo no tiene padre; tiene Madre, Virgen, que lo amamanta y consuela.

Otro gran invento, una derivada del amor del Hijo, es la compasión. Compadecemos como criaturas a quien nos compadece como salvador. El cristianismo es un valle de

lágrimas. Hubo que equilibrar tanta dulzura; de ahí que los monjes inventaron el infierno y la inquisición (¿Nietzsche?).

Pero soy bastante judío porque hay una larga historia del judío rebelde, del que dice que no, el que se pelea con Dios, con los ángeles, como Jacob, hasta del judío bribón, el que se hace pasar por otro, el que engaña.

Debido a la existencia de estos transgresores, los judíos decidieron excomulgar a otros judíos. Por ahora, no me tocó la tarjeta roja del rabinato oficial. Además, ya no se expulsa a nadie desde que David Ben Gurión perdonó a Baruch Spinoza.

Podemos decir “No” siendo judíos.

Soy judío por la mía. Este asunto del judío solitario no es bien visto por mis correligionarios. Me dicen que no hay judío sin comunidad, sin pueblo. Puede ser cierto. No nací de un huevo judío, pero no me siento parte del grupo, salvo que me insulten y que digan, por ejemplo, judío de mierda. Ahí, sí, me sumo al rebaño.

Otro hallazgo de Emil Cioran, su pésimo texto “Un pueblo de solitarios”, habla de nosotros, como siempre, con un erotismo casi desenfrenado. Nos desea, a veces, la muerte.

Henri Bergson, un filósofo para gusto o disgusto de una variedad de paladares, había decidido convertirse al cristianismo, pero por convicción, no lo hizo ante el avance del nazismo en Francia y, frente a los genocidas, permaneció judío.

Si no hubiera antisemitas, odiadores de judíos, como Cioran, como Mircea Eliade, mis famosos connacionales,

los judíos seríamos menos, no sé cuántos menos, pero no tantos como los pocos que somos (hay cuatrocientos noventa y nueve goys por cada judío en nuestro planeta).

Éramos más. En Polonia, antes de la guerra, tres millones; hoy, tres mil doscientos. En Rumania, casi ochocientos mil; hoy, unos cientos.

Ante esta realidad, la del exterminio casi total, un grupo de judíos decidió crear una patria propia. No confiaron más en el mundo, en nadie que no fuera judío. Tenían pruebas en exceso. Los aliados, los supuestos aliados, los amados aliados, nos salvaron de que la solución fuera efectivamente final. Pero les llevó su tiempo. Miraron para otro lado todos los años en los que nos persiguieron, detuvieron, humillaron y quemaron.

Pusieron cuotas, cupos, justificaciones, apremios, tácticas y estrategias, lo que fuere. Luego sí, Normandía y Stalingrado. Y el “descubrimiento”, hay que ponerlo entre comillas, del fenómeno Auschwitz.

Así fue que los judíos sobrevivientes, refugiados y discriminados, un grupo de ellos, viajaron a Jerusalén, la ciudad del último templo, la residencia ancestral.

No había otro lugar. La posibilidad de Madagascar, que tantos odiadores de judíos imaginaron durante años, ya era anacrónica en el 48. La fantasía de cercenar a Alemania y castigarla para asentar a los que salieron apenas vivos de los campos no le convenía a nadie y menos a los judíos, que era como invitarlos a mudarse a la casa del verdugo y su familia.

Siguiendo la profecía y la visión de Teodoro Herzl, un ilustrado del siglo XIX que llegó a la conclusión de que las ilusiones de ponerle fin a la separación y persecución de los judíos en una humanidad única y universal en la que las diferencias de credo y raza se olvidaran, ese sueño moderno, cosmopolita, escondía una pesadilla.

Y fueron a Palestina, en donde vivían una mayoría de árabes y una minoría de judíos, colonizados por ingleses como antes por los turcos. El resto es conocido, es parte de la actualidad, de un Israel militarizado y de un mundo que ha dejado de ver a los judíos como víctimas y los condena como verdugos.

Hasta hubo quienes los rebautizaron como neonazis que hacían lo mismo que les hicieron, una fiesta para nuevos odiadores al estilo de Saramago, que se regodeaba con el gulag y nos tiraba desde Lanzarote un Auschwitz por la cabeza.

Complicada para un judío no sionista esta historia israelí; hasta es complicada por muchos sionistas dentro y fuera de Israel. Aquellos que arriesgan un Estado binacional y una paz perdurable.

Soy judío y necesito a Israel. Lo hago por egoísmo porque, sin Estado nacional, los judíos estamos a la intemperie a pesar de nuestro amor por el lugar de nacimiento o residencia. Seguimos siendo un cuerpo extraño. Es así, sin espamento, ya no necesitamos ningún espamento; el mundo de hoy no es tan diferente al del ayer. Ni en Rumania ni en la Argentina.

Si se me permite, de esto también trata este libro. Me refiero a ese mundo del ayer que se estira desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta los inicios de la Segunda. El pre-Auschwitz. Con un agregado: quiero leer y releer los pensamientos escritos de quienes sobrevivieron a los campos de extermino, una nueva literatura, una nueva filosofía, una nueva ética. El pos-Auschwitz.

Por eso, también pensé en llamar a este libro Pensamiento judío, porque creo que Primo Levi, Imre Kertész, Victor Frankl, Jean Améry, Elie Wiesel, Irene Némirosky, Etty Hillesum, Milena Jesenská (no judía), Hannah Frank, Paul Steinberg, Simja Sneh y tantísimos otros han contribuido con sus escritos de un modo único e irrepetible al pensamiento filosófico contemporáneo.

Han mantenido la filosofía viva.

Bien, una vez que hice la declaración de mi ser judío, no olvido que nací en Rumania, en la ciudad de Timisoara.

Pero antes, Budapest. Un primer viaje a Budapest con mis padres y mi esposa data de los primeros años de este milenio. La ciudad estaba deteriorada. Su parque botánico, en malas condiciones. La gente, antipática. Miraban con recelo a los turistas. Mi húngaro no daba la talla. Me hablaban como a un adulto y mi hungaridad era infantil. Podía preguntarles dónde estaba el baño, o si hacía frío, o algo por una calle, pero no mucho más. Fuimos a un restaurante en donde nos tocaban tonadas con violines. Nada especial que se pueda contar. La ciudad era fea, no como ahora, embellecida por el neoliberalismo, el dinero de la Merkel y el gas de Putin.

En el año 2017, un nuevo embajador argentino en Hungría me llamó antes de viajar para conocerme, creyendo que era húngaro, y me transmitió su deseo de aprender el idioma. El hombre no sabía que el húngaro no se aprende; al húngaro se lo desaprende. Se nace con él y se lo puede olvidar. No se parece a nada. Es una verdad científica. No pertenece a ningún área linguística. Si escuchan hablar a un finlandés, tiene una tonada parecida. Es un asunto de vocales. Nosotros, los castellanos, hablamos con cinco vocales; los húngaros tienen como dos docenas. Y mejor no hablar del agrupamiento de consonantes; la lengua trabaja a destajo arrinconada al paladar y pegada a los dientes.

El resultado fue que le caí simpático y, una vez en ejercicio, me invitó a un congreso sobre la identidad en una universidad protestante de Budapest.

En el coloquio, había cubanos, croatas, rumanos, brasileños, un argentino, húngaros, gallegos, de todo un poco, todos explicando por qué eran uno y lo mismo desde siempre y para siempre.

Esa cuestión del Origen.

Yo fui con lo mío, que era judío, antes que nada, nacido en Rumania, hablado en húngaro, estudiante en Francia y adoptado en la Argentina. Por ahora, todo en pasivo. Les conté que ser judío en la Argentina no era fácil, pero, en Rumania, había sido imposible y, en Hungría, ni hablar.

Me miraban con asombro, y la directora del simposio, una historiadora de la casa, me interpeló de un modo algo seco. Quería saber si era un judío religioso. Respondí que no. Si éramos un pueblo. Contesté que no sabía, que lo dudaba, más bien, una mezcla de pueblos. Entonces, dijo lo que quería decir: “Entonces, ¿por qué dice ser judío?”. Sonreí; ella no sabía que yo era el que soy, como Jehová. No lo hubiera entendido. Así que lo que se me ocurrió fue decirle lo obvio, que la respuesta la tenían sus connancionales que habían matado a cuatrocientos mil de mi grupo. Lindo viaje aquel de Budapest. Conocí a esa diminuta guerrera de Agnes Heller, que, a los noventa años, vino a mi hotel en tranvía después del ejercicio matinal en el natatorio de su edificio. Dijo que lo más grande del siglo XX en filosofía habían sido Heidegger, Wittgenstein y Foucault. La noté celosa de Hannah Arendt.

Mis anfitriones diplomáticos me llevaron al exótico Museo del Holocausto, cuya comisión directiva costeó parte de mi viaje. Por eso, su director me miraba con desconfianza. Pedí viajar en business: mi sangre coagula fácil y necesito estirar las piernas. Su mirada torva no tenía justificativo; pagué la diferencia. No sé qué esperaba de mí. Proyectaron una gran película, El 45, de un joven director húngaro. A sala llena. Trataba de un fenómeno usual de la posguerra. La apropiación de casas vacías de judíos enviados a los campos de exterminio por sus vecinos húngaros. A la aldea vuelven los judíos supuestamente desaparecidos; el pueblerío se espanta; pasa de todo, incendios y saqueos, desastres conyugales y reyertas familiares, acusaciones recíprocas; temen perder sus propiedades obtenidas crimen y complicidades mediante, mientras un viejo y su hijo, sobrevivientes antiguos aldeanos, cruzan el pueblo con un par de ataúdes hacia el cementerio del lugar. Todos los lugareños los miran consternados. Pero padre e hijo no van a recuperar sus casas; siguen de largo.

En el Campo Santo, el hijo cava una fosa y sepultan una masa de jabones confeccionados por los nazis con la grasa de los judíos gaseados. Padre e hijo vuelven a la estación y se van. Se prende la luz. La gente aplaude y comienza la mesa redonda con el director, el guionista, una antropóloga y yo.

La antropóloga habló sobre migraciones campesinas, y el director, sobre John Ford, Orson Welles y algo más de historia del cine. El guionista no me acuerdo; creo que de su trabajo con el director. Todos en húngaro, pero, cuando me tocó el turno, hablé en castellano, por lo que las quinientas personas debieron colocarse los auriculares para escucharme, intérprete mediante, y entenderme solo a mí. No dije demasiado. Era un ambiente raro. Pregunté si lo que había que señalar no era lo que la película contaba lisa y llanamente, que, en su país, había pasado eso que contaban. Un genocidio y la complicidad de mucha gente del común. No quise abundar para no herir susceptibilidades. Esos judíos no querían que se les recordara que lo eran y que otros que lo fueron habían sido enviados en vagones a Polonia o arrojados al Danubio por sus connacionales aliados de los nazis.

El Museo del Holocausto funcionaba como una cinemateca en la que proyectaban cine de autor en un país cuyo primer ministro, Orbán, negaba que los húngaros hubieran participado en nada que tuviera que ver con la Shoah. Era un asunto de alemanes, de quienes los húngaros se declaraban víctimas, como después lo fueron de los rusos.

¿Quién era ese argentino… (¿argentino…?, ¿qué es eso?) para negar el sufrimiento del pueblo magiar? Hubo un mínimo ágape, en el que intenté conversar con alguien. Encontré a un señor aparentemente afable y, sin perder demasiado tiempo, le pregunté cuántos judíos había en Hungría. Dijo que pensaba que unos cien mil, pero que, en los censos, solo confesaban serlo no más de diez mil. Notó que todo eso me parecía marciano. Entonces, me dijo que, para los húngaros, la historia estaba centrada en los horrores del stalinismo de la posguerra y que, al frente del partido comunista húngaro, hubo muchos judíos. ¿Y entonces?

Entonces, la historia de las víctimas judías estaba equilibrada por el odio a los judíos comunistas de parte de las víctimas húngaras que habían padecido la ocupación soviética. El resultado de esta ecuación grotesca era que los húngaros habían sido oprimidos por los judíos después de ser exterminados. Algo así como muertos vivientes que, una vez asesinados por la esvástica, vuelven como espectros con la hoz y el martillo.

El nazismo estaba demasiado atrás en el tiempo y no era parte del dolor actual, de acuerdo con ese Frankenstein psíquico llamado memoria.

Eso fue Budapest. Volviendo al simposio, cuando habló mi correligionario argentino, que creo que era de Tandil, y se refirió a ciertos aspectos de la inmigración que contribuyeron a la identidad nacional, mientras hablaba en esforzado inglés —como yo mismo lo hice después—, detrás de mí, en una butaca, un señor no dejaba de hablarle a otro molestándome e impidiendo escuchar con una mínima atención. Me di vuelta y le pedí silencio con cierta severidad y disgusto.

Terminada la primera jornada, fuimos a almorzar al refectorio, y este hombre se sentó frente a mí. Me miró y, extendiéndome la mano, me dijo: “Victor Neumann, de Timisoara”. Con la mía extendida, le respondí: “Tomás Abraham, de Timisoara”.

Comienza Rumania. El embajador me hizo un formidable regalo, un viaje a Timisoara un fin de semana. El coche diplomático con un chofer llamado Gabor, nombre húngaro al por mayor. Nos metimos en la impecable autopista con peaje, con visor y fichaje electrónico para todos, mientras cantábamos canciones infantiles húngaras que me entonaban mis abuelos. Botsi botsi tarka (la tortuga botsi), el aza sep aza sep aki nak a sama kek (qué lindo es / qué lindo es / tener ojos azules), que es como “La cumparsita” húngara, y alguna reminiscencia campesina, como la de Debrecenme kena mani puika kakash kena vani (debería ir a la ciudad de Debrecen para comprar unos pavos).

Llegué a la ciudad en la que nací, cuyos primeros edificios devoré con los ojos. Me quedaría treinta y seis horas en el Hotel Timisoara. Gabor se hospedaba en Arad, ciudad a cincuenta kilómetros al norte.

Frente al hotel, había un paseo central dividido por canteros, que contorneaban el teatro municipal. Dejé el equipaje, bajé, salí, di dos pasos y lloré. Así, no sé por qué, era la ciudad en la que había nacido, la de mis padres. Supongo que fue por eso, por mi padre muerto hacía poco tiempo y por mi madre inconsciente, pero con los ojos abiertos y mirada neutra por un ACV en su casa de Acassuso; por mí, entonces, sin ellos. Era mi cuerpo que lloraba.

Estaba solo en Timisoara y me puse en acción. El profesor Neumann, el que había conocido en Budapest, y Ciprian Valcan, otro académico que no hacía más que abrazarme porque estaba frente a un argentino de Timisoara que había estudiado en Francia como él, fueron mis anfitriones. Neumann es historiador, uno de los más renombrados en Rumania, traducido al inglés, al alemán, y estudioso del Banato y de la historia de los judíos de la región.

Era lo que necesitaba. Yo quería saber por qué mis padres se habían salvado. Y me dio unos datos preciosos, que luego completaría. Mi rumanidad tiene que ver con ese asunto, que mis padres se salvaran, aunque ellos jamás me dijeron que se salvaron. Simplemente, se fueron; nos fuimos.

Sabía que mi viejo había estado en los campos de trabajo forzado, pero lo contaba con la misma emoción de quien había recibido alguna beca. Una vez escuché una anécdota sin gracia de los dos, mi madre y mi padre, saltando de un tren a las corridas por el campo mientras caían bombas, pero ningún fragmento ni siquiera pálido de aquellos años podía competir con el recuerdo de una banana que mi padre me compró en el puerto de Génova antes de que nos embarcáramos a la Argentina y de cuando me hice caca encima mientras mi tío (fuimos cuatro los de la primera camada migratoria, mis padres, mi tío y yo) me tenía en brazos durante la travesía al puerto de Buenos Aires en el Ugolino Vivaldi.

Mis padres anularon cualquier dramatismo que tuviera que ver con sus vidas en Rumania. Y pensar que se volvían casi locos con temas menores, como que saliera desabrigado o el no comer todo un guiso o mentir, fundamentalmente eso, mentir.

El tema es complejo. Mis padres se salvaron; los judíos del Banato también; a los de Transilvania norte los enviaron a los campos de extermino; los de Transilvania sur se salvaron; a los de Bucovina, Besarabia y Transnistria los mataron; los de Valaquia sobrevivieron. Un cincuenta y siete por ciento de los judíos rumanos se salvaron, la mayor cifra de sobrevivientes de Europa Central.

Pero, adversativos hay muchos, Europa Central nada quiere saber de la Segunda Guerra y, mucho menos, del genocidio. Por el contrario, han convertido lo ocurrido en una gesta heroica de resistencia al comunismo. Hicieron del fascismo vernáculo y del nazismo local una cruzada contra el totalitarismo comunista.

En el Museo del Horror de la avenida principal de Budapest, se exhiben las cámaras de tortura del régimen comunista. Respecto de la matanza de judíos en los años cuarenta, nada. En la principal sinagoga de la ciudad, un guía me decía que los judíos habían perecido por los rigores de la guerra, en especial, por el hambre y el frío.

No sé si se llama negacionismo a la voluntad de mentir sobre un pasado catastrófico. Shoah es catástrofe. Pero, hasta el momento, es así, mirar adelante y declararse víctima de Ceaușescu, el dictador nacionalcomunista rumano, que llenaba plazas por todo el país.

Estoy en Timisoara, conocida en el mundo por ser la chispa que dio inicio al derrocamiento del dictador Ceaușescu. No por mucho más.

Para un argentino, hablar de Rumania no tiene ningún interés. Para un rumano, tampoco tiene interés que le hablen de la Argentina. No sé si alguien leerá este texto en la Argentina ni si lo daré a publicar, ni sé si lo terminaré; tampoco sé si es un bodrio mal escrito, monótono hasta la médula, otro cuento de los judíos sufrientes.

En una serie, No ortodoxa (Unortodox), que comencé a ver en Netflix (tiempos de coronavirus; escribo esto en plena cuarentena por el coronavirus), una jovencita judía que vive en Brooklyn se escapa del despotismo fundamentalista al que su familia y su esposo la tenían condenada y llega a Berlín, en donde descubre el mundo profano de un grupo de jóvenes entre quienes hay una israelí.

Todos bromean sobre los lugares en que se conmemoran acontecimientos de la Segunda Guerra. Ella se conmueve, se espanta y les dice que sus abuelos fueron matados por los nazis en la Segunda Guerra. La joven y lozana israelí la mira con sorna y le dice: “Familiares muertos tenemos la mitad de los israelíes, pero decidimos dejar de lamentarnos por el pasado y crear el futuro”.

Hay muchos que no vuelven sobre aquellos años por distintas razones, pero no es mi caso: he decidido volver de donde vine, a Rumania.

En realidad, mi propósito no era ese. Ni se me había ocurrido tener el más mínimo contacto con Rumania ni con los rumanos. No era rumano, menos que ahora, que lo soy un poco. El azar hizo que, por un trámite, necesitara presentar mi partida de nacimiento ante las autoridades argentinas y que la rechazaran por ser inválida (me refiero a la partida de nacimiento). Le faltaba algún sello. Fui por primera vez a la embajada rumana de la calle Arroyo de Buenos Aires, y un empleado me dijo que solo atendía a rumanos y que yo no lo era. Era un desrumanizado, un argentino naturalizado. Problema sin solución. En mi inservible partida, decía que era rumano luterano, supongo porque había cuotas de judíos para ingresar a la Argentina. De rumano luterano a argentino judío sin solución de continuidad.

Me propuso volver a rumanizarme con clases de rumano, estudio de su historia y geografía, y presentar luego el expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bucarest para esperar el llamado con la posible nueva certificación de una nueva partida.

Un psicótico, un empleado psicótico lleno de mala leche. ¿Esperar un llamado? Gracioso. Para que mis padres pudieran salir de Rumania, debían esperar lo que se denominaba la llamada de personas de otro país. Fue gracias a ese llamado de unos primos de mi madre, que hacía unos años habían emigrado a la Argentina, que se pudo salir.

¡Salir! Qué palabra. ¡Cuán importante! ¡Y ahora una llamada para entrar! El tipo estaba loco. Aprender un idioma por un sello. Fue por gracia y obra del Divino Señor que, por una nueva embajadora amable, hospitalaria, bastante liberal y amante de la milonga, pude obtener la nueva partida con sello correspondiente y sin confesión religiosa estampada.

Fue la primera aproximación simpática con lo rumano.

Pero mi propósito ante un nuevo proyecto de pensamiento y estudio, repito, nada tenía que ver con mi ser judío y, mucho menos, con mi natividad rumana. Sino con mi verdadero país, el que me adoptó y que adopté, la Argentina.

Ese era, o es, o lo será, no lo sé, mi idea para un nuevo libro.

Hace tiempo que quiero escribir, estudiar, sobre la Década Infame, la entreguerra en la Argentina. Mi último libro tiene un capítulo sobre biopolítica y las corrientes migratorias de nuestro país desde 1870 hasta 1930, momento del golpe de Estado del general Uriburu.

Comienza la Década Infame. Siempre se la llamó de ese modo; solo algunas voces intentaron neutralizar un poco tal denostativo. Infame porque se inicia la serie de golpes de Estado que se sucedieron más de medio siglo. Porque se proscribió al primer movimiento de masas nacional y popular de la Argentina, porque se llevó a cabo un pacto con Gran Bretaña sobre el comercio de las carnes, que se consideró espurio y una muestra patente de coloniaje, por la corrupción manifiesta en variados rubros, desde los frigoríficos a los transportes, por los continuos fraudes en elecciones prefabricadas con mayorías silenciadas, etc.

Una infamia.

Pero no solo infamia; además, cambios estructurales, procesos de transformación, modernización, planificación desde una nueva burocracia eficiente, una dirigencia capaz de innovar, buen manejo de la crisis del 29, industrialización acelerada, urbanización y abundante producción cultural.

Lo que hace que la infamia venga con cola y que haya recibido la adhesión de personalidades como Di Tomasso, Lisandro de la Torre, Natalio Botana, Saavedra Lamas, entre otros, que creyeron en un país que podía lograr el difícil algoritmo de proscripción política y progreso económico, hasta que se olvidara el irigoyenismo.

Tulio Halperín Donghi llamó a este proceso la República imposible.

Lo que me interesaba especialmente era lo que el citado historiador despreciaba. Me refiero a lo producido por un grupo de intelectuales ocupados por lo que me preocupaba: la identidad nacional.

La inmigración hacia la Argentina entre 1870 y 1920 fue un aluvión de proporciones gigantescas. Así se la llamó, la Argentina aluvional. No solo produjo una explosión económica que la convirtió en el granero del mundo, sino que, además, fue objeto y sujeto de una mutación cultural. El país fue dado vuelta en cuanto a costumbres y lengua, y, en sus principales ciudades, la población mayoritaria era extranjera.

Ya en los años treinta, los hijos de aquella corriente migratoria eran argentinos, pero lo eran de un país nuevo y de un régimen político que, por primera vez, había integrado a las mayorías al primer ensayo electoral democrático.

El Gobierno radical de 1916 a 1930 tuvo todo tipo de vicisitudes. Conflictos, huelgas, represión, intervenciones en las provincias coexistieron con un proceso transformador que le permitió incluir a las masas en el nuevo protagonismo político.

Se inauguró así el país de la clase media. Pero sectores conservadores, que, hasta ese momento, se adueñaban de la principal riqueza conformada por los granos y la propiedad de la tierra, no se sentían representados por lo que llamaban la chusma y no estaban dispuestos a dejar que la conducción del país estuviera en manos de analfabetos sin raigambre nacional.

Además, esta avanzada de italianos y de españoles, de franceses, de alemanes, de rusos, de sirios, de ingleses y de judíos deformaba los valores heredados de los hijos de la colonia. La tradición hispánica y católica había sido desplazada por las ínfulas de un modernismo positivista que creía en el progreso, en el laicismo y en una integración a un mundo imperial dominado por Gran Bretaña.

Lo curioso es que, una vez integrada la corriente inmigratoria a la realidad nacional, se alzan las voces de la revancha, la de quienes quieren recuperar los valores patrióticos adulterados por una decisión de abrir el país a cualquiera y sin restricciones, y de entregar la nación a quienes solo les había motivado la codicia de enriquecerse en una tierra generosa que no ponía freno alguno al despojo de sus riquezas y valores.

La experiencia democrática que sustituyó el voto restringido por el ampliado se decía que era un fracaso absoluto. Corrupción, ineficiencia, burocracia, un civismo perezoso en manos de una dirigencia anacrónica sin energía ofreció los argumentos para que una corriente en la que se combinaban intereses oligárquicos, nostalgias coloniales, valores marciales y la decisión de poner orden en aquel caos político infiltrado por bandas anarquistas disolventes produjo el primer golpe de Estado por una camada de militares atentos a las experiencias de Italia y de Alemania.

Nuestro país estaba atento al envión transoceánico de una Europa que, después de la primera contienda mundial, ya tenía diez años de fascismo, los antecedentes de Primo de Rivera en España y de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, y era testigo de los primeros pasos agigantados del nacionalsocialismo alemán.

Pero la historia no vuelve atrás. La búsqueda de un modelo alternativo a la democracia parlamentaria era un callejón sin salida. Un corporativismo sin doctrina, un sueño aristocrático hasta ridículo en manos de clubes de oficiales castizos con la voluntad de depurar el país de una supuesta cultura plebeya se encontró con el obstáculo de que el país soñado por los llamados padres fundadores y por quienes constituyeron el Estado argentino no era una realidad de papel, sino bien sólida, a pesar de ser porosa.

La Década Infame fue un barco a la deriva, y parte de su pasaje ya no sabía adónde navegaba, quién estaba a cargo, a qué puerto se dirigían y, fundamentalmente, quiénes eran.

Esto fue lo que me interesaba para mi proyecto, aquel asunto del Ser Argentino, la voluntad de bucear en las aguas —para seguir con la vida líquida— para encontrar el tesoro perdido del argentino auténtico.

Los primeros revisionistas de la historia argentina, que se definieron por la denuncia y el odio a todo lo que oliera a inglés, ya tenían una respuesta que podía enriquecerse gradualmente. Una combinación de indígena, gaucho, español, cruz y espada, pampa e infinito se sucedían en el dibujo de un argentino bastardeado pero recuperable.

Más interesantes eran los náufragos de la nave nacional, los extraviados. Martínez Estrada, perdido en la pampa; Eduardo Mallea, melancólico en esa bahía del silencio; Scalabrini, en Esmeralda y Corrientes; Jauretche, en Paso de los Libres; incluso Roberto Arlt y sus proyectos textiles y prostibularios en los barrios porteños… ¿Qué es la Argentina? ¿Quiénes somos los argentinos?

Es una pregunta que hace pensar a un adoptado, tanto como subyuga a un nativo.

Daba la casualidad de que, por mi ser judío, debo referirme al anterior ser, el de mi adolescencia, el judío prerrumano a la vez que argentino posadoptado. A esa edad, había asistido a encuentros para jóvenes judíos en los que se hablaba mucho sobre el ser judío con el signo de pregunta: ¿Qué es ser judío? Y el goce radicaba en reunirse cada semana durante vaya a saber cuántos años, otros cinco mil si la historia lo permitiera y el calentamiento global también, para no hablar de este coronavirus que me tiene en cuarentena, para volver a preguntar lo mismo.

Ser judío es inquietarse por serlo. Lo mismo que ser argentino.

Pero lo que no sabía, lo ignoraba totalmente, y eso es lo que modificó todo mi derrotero, es que los rumanos tampoco sabían por qué eran rumanos, y yo, que, en verdad, ya no era rumano, comencé a serlo en la medida en que me enteré de que los rumanos tampoco supieron dar una buena respuesta a la pregunta por su ser.

Si los rumanos no sabían por qué lo eran, yo, que había dejado de serlo, estaba en iguales condiciones que ellos. No éramos rumanos del todo. Con una ventaja: en mi caso, era judío, y ellos no.

Ni siquiera los rumanos eran como lo habían sido durante siglos, cristianos ortodoxos. No en vano cuarenta años de comunismo y de nacionalcomunismo les inculcó la doctrina del ateísmo de Estado.

Caído el Muro y depuesto y fusilado Ceaușescu, el capitalismo globalizado tampoco les abre las puertas del cielo cuando lo que cuenta es el dinero que rige la sociedad del consumo infinito.

Resumamos esta ontología negativa. Por lo visto, me atrae el No Ser. El no ser argentino del todo, el no ser judío del todo ahora podía completarse con este nuevo no ser, el rumano.

En realidad, este trío ontológico tiene entidad, el casi ser. Una tripleta de casi seres inacabados, sietemesinos.

Luego me vine a enterar de que los rumanos encontraron la vía entre 1919 y 1945 para darle una respuesta definitiva al enigma. Para saber qué era ser rumano, había que matar a los judíos. Hoy los rumanos son rumanos gracias a su decisión de hacer desaparecer a los que no lo eran, aunque les llevó más de dos milenios saberlo y llegar a lograrlo. Porque los rumanos decían que lo eran desde los tiempos de los presocráticos.

Durante la entreguerra, esa respuesta identitaria era doble, ya que también respondía a la inquietud judía. Los rumanos se dieron cuenta rápido de quiénes eran los judíos, y fue un encuentro recíproco: los judíos de Rumania también reconocieron de inmediato quiénes eran los rumanos. Estos no sabían por qué eran rumanos, pero sí sabían quiénes eran los judíos, y, por su lado, no todos los judíos sabían quiénes eran ellos mismos, pero sí aprendieron a reconocer a quienes eran rumanos.

Estas fueron las razones por las que dejé de lado, por el momento, la averiguación de antecedentes de mi casi ser argentino, quizá no del todo. Un resto, una señal, quedaronmarcados por haber descubierto la existencia de un personaje afín a estos mundos, al menos, a dos de ellos, el judío y el argentino, con la sustitución del tercero, el rumano por el alemán.

Se trata de Félix Weil, un argentino de familia alemana, fundador de la Escuela de Frankfurt, uno de los centros filosóficos más importantes del siglo XX, que puso la piedra fundamental en 1923 de un centro de estudios en el que trabajaron filósofos como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, entre otros.

En Weil, confluyen hechos fundamentales de la historia argentina. Su padre, Hermann, un inmigrante alemán, socio de una de las empresas cerealeras más importantes del mundo, llegó a la Argentina y convenció al general Roca de que el país tenía un potencial triguero que crearía una riqueza descomunal si dejaban de concentrar las exportaciones en el rubro cárneo.

La nueva política cerealera hará del país el granero del mundo.

Félix fue enviado por su padre a estudiar en un liceo alemán de Frankfurt. Luego continuó con estudios universitarios y se desvió del mandato paterno que lo investía

como el heredero de un enorme emporio triguero; rumbeó para la izquierda.

Alemania, en esos años, era un volcán en el que se desintegraba la República de Weimar, se agitaban los comunistas. Azotada por la hiperinflación, se preparaba para la gran revancha nacionalsocialista.

En ese mundo, Félix Weil se vincula con los marxistas y funda la Escuela. De todos modos, vuelve a Buenos Aires; trabaja en la empresa; es parte de la Comisión de Asesores del Gobierno del general Justo y decide, finalmente, radicarse en los Estados Unidos, en donde seguirá financiando la Escuela hasta quedarse sin fondos y terminar su vida como jubilado de un empleo en la Fuerza Aérea norteamericana.

En la década del cuarenta, da, en los Estados Unidos, una serie de conferencias que terminarán con la publicación de un libro: Argentine riddle, traducido en el año 2010 en nuestro país como El enigma argentino. Para muchos, uno de los análisis fundamentales si se quiere entender la Década Infame.

Félix Weil era judío, argentino y descendiente de alemanes. Pero no seguí su traza ni la de la Década Infame argentina. Me atrapó Rumania y su propia infamia, esta vez, sí, real.