Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

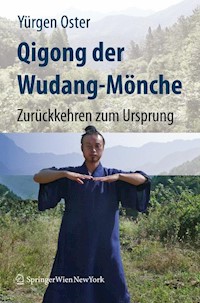

Dieses Buch führt in die daoistische Praxis- und Vorstellungswelt der Wudangberge ein. Im Mittelpunkt stehen die 18 Meditationen, eine Übungsreihe, die Bewegung, Atmung und Vorstellung verbindet und auf eine lange Tradition innerer Kultivierung zurückgeht. Der Autor stellt nicht nur die Bewegungsabfolge dar, sondern erschließt auch den kulturellen und philosophischen Hintergrund: daoistische Kosmologie, die Lehre von Yin und Yang und Qi, die Rolle der Leitbahnen, die Bedeutung von Herz und Geist (Shen). Ergänzt wird dies durch mythologische Bezüge, etwa zu Zhen Wu, sowie durch Einblicke in die Naturbilder, die den Daoismus prägen. Das Buch verbindet Praxisanleitung mit fundierter Einführung in die geistigen Grundlagen. Es richtet sich an Übende des Qigong und Taiji, an Menschen, die einen tieferen Zugang zum Daoismus suchen, und an alle, die Körper, Geist und Natur in Einklang erfahren möchten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Die Ausgangsposition (XuanYue Men)

Der Hahn kräht, der Tanz beginnt (Yuzhen Gong)

Die Wildgans spreizt ihre Flügel (Taizipo)

Der Löwe trägt einen goldenen Ball (Mozhenjing)

Yin und Yang kreisend sich wandeln (Taizipo)

Der schwarze Drachen schlägt mit dem Schwanz (Xiaoyaogu)

Der Phönix dreht seinen Kopf (Zixiao Gong)

Die Libelle berührt das Wasser (Zixiao Gong)

Die weiße Schlange liegt im Gras (Taizidong)

Der Knabe betet zu Buddha (Taichang Guan)

Der Sperber schraubt sich in den Himmel (Nanyan)

Die Vögel wieder in den Wald schicken (Langmeici)

Der grüne Drachen blickt zurück (San Tian Men)

Den Mond in den Armen tragen (Jinding Golden Top)

Das Schwert hinter dem Rücken ziehen (Qiongtai)

Den Fächer gegen den Wind schlagen (Baxian Guan)

Der Unsterbliche zeigt den Weg (Laojun Tang)

Das Nashorn blickt zum Mond (Wulong Gong)

Zuowang Lun – Sitzen in Vergessenheit

Der Goldene Hahn steht auf einem Bein (Yuxu Gong)

Danksagung

Zeittafel der chinesischen Dynastie

Zur Aussprache chinesischer Begriffe (Pinyin)

Die Ausgangsposition

Worte sind potente Elemente unserer Umwelt, die wir ohne weiteres aufnehmen, übernehmen und ausstoßen. Die wir wie Spinnennetze zu selbstschützenden Fäden der Erzählung verweben ...Unsere fundamentale Taktik der Selbsterhaltung, Selbstkontrolle und Selbstdefinition ist nicht das Spinnen von Netzen oder das Bauen von Dämmen, aber Geschichten erzählend, und besonders, während wir Geschichten erfinden und kontrollieren, erzählen wir anderen - und uns - darüber, wer wir sind.

Daniel Dennett

Du stehst aufrecht, die Füße zusammen, mit den Zehen nach vorne. Die Haltung ist entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten. Das Steißbein hängt, das Gewicht sinkt nach unten auf die Fußsohlen.

Ob ich ein paar Chinesen bei mir unterbringen könne, fragte eines Tages die Frau am Telefon. Sie seien mit ihrer Kung-Fu-Show auf Tournee. Kung Fu interessierte mich nicht sonderlich – ich praktizierte damals seit einigen Jahren Taiji Quan und Qigong. Die Anruferin war die Vorsitzende der Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft. Freundschaft also – da konnte man schlecht Nein sagen. Wir regelten es so, dass drei von ihnen bei uns unterkamen. Ein Nachbar stellte seine Wohnung zur Verfügung, in die wir noch rasch eine zusätzliche Matratze schleppten. Dann holten wir die Gäste vom Bahnhof ab.

„Wo Dolmetsch?“ fragte einer von ihnen immer wieder, „wo Dolmetsch?“ So lernte ich die Familie Fei kennen: Fei Yujiao mit ihrem Mann Ye Ankang und ihrem Bruder Fei Yuliang.

Was wussten wir damals schon über China? Wenig. Vorurteile, Bruchstücke, die Nachrichten über das Blutvergießen auf dem Platz des Himmlischen Friedens, das wenige Monate zuvor die Welt erschüttert hatte. Kung Fu, das verband man mit Filmen, nicht mit echter Praxis.

Am nächsten Morgen fragte ich deshalb mit meinen wenigen Brocken Chinesisch, ob sie vielleicht auch Taiji Quan machten. „Ich, ich, ich“, rief derjenige, der nach dem Dolmetsch gefragt hatte, und zog ein Aktenköfferchen hervor. Darin lagen Fotos: „Ich und Bergemeesta. Ich und mhmhmh (irgendein Militär). Ich und Policecheffe. Wo de Baba, Nanjing da de Meesta“ – sein Vater sei in Nanjing ein großer Meister gewesen.

Seine aufdringliche Art war mir nicht ganz sympathisch, aber wann hat man schon einen chinesischen Kung-Fu-Meister im Haus, der zudem Taiji beherrscht? Also fragte ich, ob er uns nicht etwas zeigen wolle. Auch einige meiner Schüler waren anwesend, und wir waren gespannt auf eine Vorführung. Doch das war ein Missverständnis: Er wollte uns sehen.

Mit etwas Herzklopfen einigten wir uns darauf, die 24er Form zu laufen. Die drei Chinesen beobachteten eine Weile. Dann setzte sich Fei Yujiao mit einem Roman in die Ecke, ihr Bruder Fei Yuliang betrachtete einige Bilder an der Wand, und nur Ye Ankang folgte unserer Aufführung aufmerksam. Am Ende schüttelten sie unisono die Köpfe: Vieles fehle, dies und jenes sei nicht richtig. Was folgte, waren zwei Stunden intensiver Korrekturen. Es stellte sich heraus: Nichts war grundsätzlich falsch, doch überall fehlte es an Feinheiten.

Schließlich fragte ich den „Ichichich“, wie ich ihn inzwischen für mich nannte, ob er nicht einmal zu einem Seminar kommen wolle. Die Familie lebte in Wien – es sollte möglich sein.

Kurz darauf änderte sich manches. Die Schwester, Fei Yujiao, zog mit ihrem Mann nach Hamburg, wo sie eine eigene Schule gründeten. Fei Yuliang erhielt ein Engagement in Holland. Doch das geplante Seminar kam trotzdem zustande. Über Ostern lernten wir in fünf Tagen das Qigong Wudangshan Shiba Fa – die „18 Wege vom Berg Wudang“.

Wörtlich ließe es sich als „18-fache Methode aus Wudangshan“ übersetzen, doch das erschien mir zu technisch. Ich erlaubte mir, Fa mit „Wege“ wiederzugeben – Wege sind uns vertrauter als Methoden, und sie führen wie Pfade in den Bergen zu einem Ziel. Damals wusste ich noch nicht, dass Wudangshan nicht ein einzelner Berg, sondern eine ganze Gebirgsregion ist.

Die Reihe, so erklärten sie, sei seit etwa 400 Jahren in der Familie Fei überliefert. Ob ihr Ursprung tatsächlich in Wudangshan liegt und von dort den Weg in die Familie fand, oder ob sie aus Respekt gegenüber den heiligen Bergen so benannt wurde, ließ sich nicht eindeutig klären. In Wudang selbst waren die Übungen nicht bekannt – aber dort war auch vieles verloren gegangen, vor allem in den Wirren des 20. Jahrhunderts.

Die Wudang Berge sind ein Ausläufer des Daba-Gebirges in der nördlichen Region der Provinz Hubei. Auf einer Fläche von 400 qkm, das entspricht in etwa der Ausdehnung meiner Heimatstadt Köln, finden wir 72 Gipfel, der höchste, Tianshu, hat 1612 m. Auf seiner Spitze steht ein goldener Tempel aus massivem Messing mit einer Statue des Zhen Wu. Wudang Shan ist ein wertvoller Platz der daoistischen Kultur und in China wohlbekannt. Die Berge gelten nicht nur als Wiege des Taiji Quan, hier lebten und wirkten bedeutende Gelehrte, viele Kaiser pilgerten hier hin, um sich der Gunst des Zhen Wu zu vergewissern, viele Legenden ranken sich um die Tore, Brücken, Tempel und Paläste.

So möchte ich in diesem Buch nicht lediglich die Übungsreihe vorstellen, sondern sie als ein Gerüst benutzen, an dem Geschichte und Geschichten von Wudang einen Platz finden können. Wie so oft vermischen sich Fakten mit Glauben und Glauben mit Phantasie. Ich erzähle die Geschichten, eine Version der Geschichten. Darunter finden sich Passagen, die ich selbst nicht glaube, aber die verbreitet werden und ich erhebe nicht den Anspruch, historisch korrekt zu sein.

Du gibst leicht dem Sinken nach indem du im Hüftgelenk öffnest, dabei lässt du die rechte Körperhälfte fester werden, die linke leicht und beweglich.

Die wichtigste Geschichte, die mit Wudangshan verbunden ist, erzählt vom Prinzen, der in jungen Jahren in die Berge ging, um seine Kultivierung zu vollenden, und später als Zhen Wu – der Wahre Krieger – bekannt wurde. Ihm zu Ehren tragen die Berge ihren heutigen Namen. Einst hießen sie Taihe Shan, die „Berge der Höchsten Harmonie“.

Die Legende von Zhen Wu zu erzählen ist nicht einfach, denn sie folgt keinem linearen Zeitstrang. Einzelne Episoden widersprechen einander, manche scheinen aus verschiedenen Schichten zusammengesetzt. Es gibt keine historische Gestalt, auf die sie sich bezieht – erst nach seinem Erlangen der Unsterblichkeit erhielt er den Namen Zhen Wu. Sein früherer Name wird nicht genannt.

Überliefert ist, dass er als Sohn des Königs von Jing Le, dem Himmlischen Palast der Reinen Freude im „Alles Umfassenden Reich“, geboren wurde. Seine Mutter, die Königin der Tugendhaften Siege, verschluckte im Traum die Sonne. Als sie am Morgen erwachte, war sie schwanger.

Hinter dieser Vision verbirgt sich eine Begebenheit im Höchsten der Himmlischen Reiche, in der Residenz des Jadekaisers. Eines Tages wurde dieser von einem plötzlich aufstrahlenden, fünffarbigen Licht geblendet. Er sandte seinen obersten Minister aus, die Ursache zu erkunden. Dieser blickte über den Rand der Wolkendecke zur Erde hinab und sprach:

„Die fünf farbigen Strahlen gehen von einem goldenen Baum auf dem Berg der Höchsten Harmonie im Herzen Chinas aus. Sie sind die Seelen der Fünf Wandlungsphasen, der Wu Xing. Wenn sie aufleuchten, durchströmt die Kraft der Harmonie das gesamte Universum und erreicht selbst die Himmlischen Reiche.“

Der Jadekaiser war tief beeindruckt. „Ich besitze zwar alle Schätze des Kosmos“, sagte er, „doch ein solches Licht habe ich noch nie gesehen. Ich sollte es mit eigenen Augen betrachten.“

In diesem Moment erhob sich in seiner Brust ein leises Beben von Ego und Verlangen. Eine seiner 99 Seelen löste sich von ihm, schwebte zur Erde und vereinte sich mit der Königin – um in menschlicher Gestalt neu geboren zu werden.

So kam der Prinz zur Welt, der später als Zhen Wu verehrt wurde. Sein Geburtstag wird am 3. Tag des 3. Monats nach dem Mondkalender gefeiert. Dann sind die Tempel festlich geschmückt, und Priester und Gläubige halten feierliche Rituale zu Ehren des Wahren Kriegers.

Während du, auf den rechten Fuß sinkend, auch die Knie beugst, hebt sich die linke Ferse.

Alle Erscheinungen und Ereignisse haben ihren Ursprung in der vorhimmlischen Leere – Xian Tian Wu Ji.

Diese ursprüngliche Leere ist grenzenlos, und selbst jenseits der Leere gibt es nichts anderes als Leere. Dies nennen die Weisen Wu Ji.

Wenn die Leere vorhanden ist, kann sie gefüllt werden. Wird sie gefüllt, so kann sie wieder geleert werden. In der Leere ruht bereits die Möglichkeit der Fülle, und in der Fülle ist die Rückkehr in die Leere enthalten. Die Leere ist frei von allem, und doch ist sie der Ursprung aller Dinge. Sie ist unfassbar, ohne Grenzen und ohne Maß. Wu Ji ist das Eine, das sich nicht teilen lässt – ohne Prinzip, und doch die Wurzel aller Prinzipien, die Quelle des Tai Ji.

Aus dieser grenzenlosen Leere erhebt sich von selbst die Polarität von Yang und Yin. Im Buch der Wandlungen, dem Yi Jing, wird Yang als das schöpferische, hervorbringende Prinzip beschrieben. Yin ist das Empfangende, der Hintergrund, auf dem das Sichtbare Gestalt annimmt. Yin ist Raum und Stille, das Unendliche, während Yang die Bewegung, das Greifbare, die Substanz ist. Yin gleicht der Bühne, Yang dem Schauspiel, das sich auf ihr entfaltet.

„Die Vorstellung von Unsterblichkeit hat nichts mit einer Sehnsucht nach Leben zu tun.

Die Wahrheit ist: Es gibt keinen Tod.

Denn es existiert nur eine einzige Energie, eine allumfassende, motivierende Kraft, der Urgrund allen Lebens – die Große Leere.

Von ihr ist alles durchdrungen. Doch weil wir begehren, geraten wir in die Irre und trennen Leben von Tod. Aus dem Raum der Stille erkennen wir: Nie gab es ein Leben, nie einen Tod –

es gibt nur das eine, kreisende, fließende Qi.“1

Nach dem chinesischen Verständnis des Qi – der Lebenskraft – erhält jeder Mensch bei der Empfängnis eine individuelle Erb-Energie (Yuan Qi). Sie bildet sich aus dem Qi der Eltern, aus deren eigenen ererbten Kräften und aus den kosmischen Umständen jenes Augenblicks. Dieses Yuan Qi ist unverwechselbar und begrenzt; es kann nicht erneuert werden.

Die Gesundheit der Eltern im Moment der Empfängnis prägt sich direkt in die Konstitution des Kindes ein.

So ist das Yuan Qi, das in den Nieren ruht, Grundlage für Körperbau, Geisteshaltung und die gesamte weitere Entwicklung. Es ist der stille Schatz, das Fundament, aus dem sich das Leben entfaltet.

Dann wird das linke Bein zur Seite gestreckt, Zehen, Sohle, Ferse setzen nacheinander auf und das Gewicht wird wieder gleichmäßig verteilt.

In den nördlich von Wudangshan gelegenen Hügeln finden wir den Xuan Yue Torbogen. Es war das erste Tor, welches die Pilger in früheren Zeiten passierten, wenn sie ihren Weg am Junzhou Tempel begonnen haben. Dieser liegt heute im dem großen Danjiankou Stausee, der in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts als Trinkwasserreservoir angelegt wurde. Das Tor ruht auf vier Säulen, die drei

Durchgänge bilden, von 5 Dächern geschützt. Seine Maße und die Anzahl der Dächer stehen in Bezug zu den überlieferten Zahlen der Residenz der Unsterblichen. Betritt man die Wudangberge durch dieses Tor, so betritt man den Bereich der Unsterblichen, die Pilger zeigen dies in ernsthaftem Verhalten.

Auf der zentralen Tafel finden wir die Schriftzeichen Zhi Shi Xuan Jue 治世⽞岳, Frieden und Wohlstand unter dem Patronat der Dunklen Berge. Zhen Wu wurde, nachdem er die Unsterblichkeit erlangt hatte, mit Xuan Wu gleichgestellt, dem Beherrscher des nördlichen Himmels in Gestalt einer Schildkröte um die sich eine Schlange windet. So ist Xuan Jue, Dunkle Berge, ein anderer Name für Wudang Shan. Die Schrift wurde auf Anordnung des Kaisers Jiajing 1552 eingelassen. Es waren politisch unstabile Zeiten und der Kaiser hoffte, mit daoistischer Philosophie und der Hilfe von Zhen Wu das Land zu befrieden.

Die Atmung

Heben und Senken, Öffnen und Schließen, die Harmonie von Atem und Bewegung und die Stille der Gedanken sind die Grundlagen jeder erfolgreichen Qigong-Praxis. In der vorgestellten Reihe ist der Atem sanft – wie die Luft, die durch ein geöffnetes Fenster leise ein- und ausströmt. Die Atmung folgt der Bewegung und gleicht sich ihr an. Da die Bewegungen in gleichmäßiger, ruhiger Geschwindigkeit ausgeführt werden, sind die Atemzüge unterschiedlich lang.

Zu Beginn sollte man die Abfolge der Bewegungen allein üben, ohne den Atem bewusst einzubeziehen. Erst wenn die Bewegungen vertraut und gefestigt sind, richtet sich die Aufmerksamkeit allmählich auf den Atem. Wir atmen dabei ein durch die Nase und aus durch den Mund – ohne Kraft, ohne Druck. Die Luft wird weder eingesogen noch ausgestoßen, sondern fließt ganz von selbst.

Mit jedem Atemzug und jeder Bewegung haben wir die Möglichkeit, uns zu sammeln. Ruhe und Stille kommen vom Himmel, Sanftheit und Nahrung aus der Erde, Harmonie aus der Natur. Diese stillen Qualitäten öffnen das Tor zur Wahrnehmung des Unsichtbaren. In der bewussten, ruhigen Atmung schwingt die Resonanz des Dao mit. Wer sich dem Atem anvertraut, verbindet sich mit dem Ursprünglichen – jenseits von Anstrengung, jenseits von Wollen.

Du stehst aufrecht, die Füße zusammen, mit den Zehen nach vorne. Die Haltung ist entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten. Das Steißbein hängt, das Gewicht sinkt nach unten auf die Fußsohlen.

Du gibst leicht dem Sinken nach indem du im Hüftgelenk öffnest, dabei lässt du die rechte Körperhälfte fester werden, die linke leicht und beweglich. Während du, auf den rechten Fuß sinkend, auch die Knie beugst, hebt sich die linke Ferse.

Dann wird das linke Bein zur Seite gestreckt, Zehen, Sohle, Ferse setzen nacheinander auf und das Gewicht wird wieder gleichmäßig verteilt.

1 Cantong Qi - Wei Boyang, Richard Bertschinger, Krüger 1997

雞鳴起舞

Der Hahn kräht, der Tanz beginnt

Ein Hahn allein webt noch keinen Morgen:immer benötigt er andere Hähne.Einen der diesen seinen Schrei auffängt und ihn einem anderen zuwirft; einen anderen Hahnder den Schrei eines vorigen Hahns auffängtund ihn einem anderen zuwirft; und andere Hähnedie mit vielen anderen Hähnen die Sonnenfädenihrer Hahnenschreie kreuzen,damit der Morgen aus einem zarten Gewebesich zwischen allen Hähnen weiterwebe.

Auszug aus dem Gedicht „Den Morgen webend“ von João Cabral de Melo Neto, aus dem Portugiesischen übertragen von Curt Meyer-Clason in „Erziehung durch den Stein“ Suhrkamp 1969

Die Füße stehen schulterweit auseinander, mit den Zehen nach vorne weisend. Die Arme hängen locker, die Hände vor den Oberschenkeln.

Vorsichtig erhebt sich Song von seinem Lager. Leise, um Frau und Kind nicht zu wecken, tritt er aus der Hütte. Noch liegt Dunkelheit über dem Land, doch am Horizont schimmert bereits der erste Streifen Licht. Barfuß stellt er sich auf den sandigen Boden, den Blick weit hinaus über das Delta des Flusses. Bevor er daran geht, die Reusen zu leeren, wartet er wie jeden Morgen auf den Beginn des Tages.

Er hebt die Arme, breitet sie weit aus und atmet tief durch. Die kühle Frische des Morgens strömt in seine Lungen, er spürt, wie sie den ganzen Körper durchzieht. Wieder und wieder lässt er die Arme steigen und sinken, lässt den Atem folgen, den Geist still werden. Nicht weit entfernt kräht ein Hahn und ruft das Licht herbei. Song wendet sich dem Wasser zu.

Fragment aus dem Grab von Mawangdui

Wir wissen nicht, wann Menschen zum ersten Mal begonnen haben, solche Bewegungen bewusst zu wiederholen, ihre Wirkung zu erforschen und daraus eine Übung zu formen. Doch die Spur führt weit zurück. Im Huang Di Nei Jing, dem „Inneren Klassiker des Gelben Kaisers“ (ca. 300 v. Chr.), finden sich bereits detaillierte Beschreibungen von Atem- und Bewegungsübungen. Ebenso berühmt sind die Abbildungen auf Seidentüchern aus dem Grab des Marquis von Dai im Bezirk Mawangdui (ca. 200 v. Chr.), die Menschen in charakteristischen Haltungen zeigen. Solche Zeugnisse lassen erkennen, dass damals schon ein ausgeprägtes Wissen über körperliche Praktiken vorhanden war – ein Wissen, das auf viele Generationen an Erfahrung zurückgeht.

Heute können wir von einer Entwicklungsgeschichte des Qigong sprechen, die sich über etwa dreitausend Jahre entfaltet hat – aus einfachen, täglichen Gesten wie denen eines Fischers im Morgengrauen bis hin zu den reichen Überlieferungen, die wir heute weitertragen

Einatmen:

Langsam und leicht treiben die Arme vor dem Körper nach oben, bis in Schulterhöhe, leicht gestreckt, aber nicht durchgestreckt.

Die fünf Substanzen, die Leben hervorbringen und erhalten, sind Qi (Lebenskraft, vitale Energie), Jing (Essenz), Shen(Geist), Xue (Blut) und Jinye (Körperflüssigkeiten). Aus ihnen entstehen die fünf Funktionen, durch die Gesundheit bewahrt und geschützt wird: Aktivierung, Erwärmung, Schutz, Eindämmung und Umwandlung.

Diese Substanzen und Funktionen sind nicht zu verwechseln mit den Fünf Wirkphasen (Wu Xing). Sie bilden ein eigenes, inneres System des Lebens. Wir wollen sie nach und nach im Detail betrachten.

Den Anfang macht das Qi (alte Schreibweise Chi). Qi ist die Grundlage allen Seins, die unsichtbare Kraft, die das ganze Universum durchdringt. Zugleich unterscheidet man es von dem im menschlichen Körper zirkulierenden Qi, das wir meist als „Lebenskraft“ bezeichnen. Dieses Qi entsteht aus dem Zusammenwirken von Atemluft und Nahrung. Beides vereint sich zu einer Strömung, die durch die Leitbahnen fließt, mit den Organen interagiert, vom Blut getragen wird und den Körper wie eine schützende Hülle umgibt. Wir sehen: Qi ist kein einzelner Vorgang, sondern ein komplexes Zusammenspiel. Wird dieser Fluss gestört, verlieren die fünf Funktionen ihre Kraft – Krankheit entsteht.

Unter der „Ausgangsposition“ wurde bereits das Yuan Qi, die ursprüngliche Erbenergie, erwähnt. Sie ist die erste Kraft, die unser Leben hervorruft. Aus dem Spannungsfeld von männlichem Yang und weiblichem Yin öffnet sich der Mittlere Kanal. In einer Orange können wir ihn noch als sichtbare Achse in der Mitte der Frucht erkennen; im Menschen hingegen müssen wir ihn uns als energetischen Strang vorstellen.

Der Äskulapstab ist ein Symbol der Medizin und des ärztlichen Standes

Dieser Mittlere Kanal ist die erste Leitbahn, durch die Qi fließt. Er bildet unsere innerste Achse und verbindet den Punkt Huiyin 會阴 im Beckenboden mit dem Scheitelpunkt Baihui 百會. Schlangenartig steigt er zwischen Vorderseite und Wirbelsäule empor – deshalb trägt er den Namen Chong Mai 衝脈, das „Durchdringende Gefäß“.

Mit diesem Lebensborn beginnt unsere Verkörperung. Und auch später, unberührt von Schicksalsschlägen oder erworbenen Ansichten, kann er uns das Selbst erkennen lassen und unsere Verwirklichung unterstützen. Er ist die stille Stütze un- seres Daseins – reine Lebensfreude, schöpferische Kraft und der verborgene Grund, aus dem wir uns immer wieder erneuern.

Aus dem Beckenboden, vom Punkt Hui Yin zwischen dem Anus und dem Geschlecht, steigt das Durchdringende Gefäß auf. Wird das Becken auf Grund zivilisatorischer Lebensgewohnheiten nicht locker gehalten, dann drückt Qi in den Brustkorb und lässt die Brust schwellen oder drückt in den Rücken und macht einen Buckel. Um eine aufrechte Haltung zu wahren, soll das Becken entspannt gehalten werden. Eine hilfreiche Übung hierzu ist es, häufig in die Hocke zu gehen.

Ausatmen:

Die Arme sinken wieder nach unten, mit leichtem Druck, als gäbe es einen Widerstand, die Hände kommen vor das untere Dan Tian.

Kalligrafie „Der Hahn kräht, der Tanz beginnt“

Der Hahnenschrei kündet das Ende der Nacht, die Zeit, aufzuwachen. Im Schlaf sollen wir uns erholen, der Geist kann sich leeren, das Schutz-Qi sich erneuern, der Körper sich entspannen. Im Schutz der Dunkelheit geschieht aber auch manch Heimliches, was vor den Augen anderer verborgen bleiben soll, mitunter auch vor den eigenen. Handlungen, von denen man bei Lichte nichts mehr wissen will.

Aufzuwachen bedeutet hingegen auch, sich selbst so zu sehen, wie man tatsächlich ist. Im Neuen Testament der Bibel erkennt Petrus nach dem zweiten Hahnenschrei, dass er, wie von Jesus vorhergesagt, diesen drei Mal verleugnet hat. Er weint bitterlich. Das Gleichnis erzählt, wozu der Mensch fähig ist, wenn er sich seiner selbst und seinem Sein nicht bewusst ist. Er lebt dahin, von Launen und Lüsten getrieben, weder dem Wort noch der Tat verpflichtet. In dem Lustspiel des niederdeutschen Dichters August Hinrichs „Wenn der Hahn kräht„ aus dem Jahr 1933, geht es um einen Mann, der versucht in das Bett einer anderen Frau zu kommen. Er wird dabei überrascht, muss fliehen und hinterlässt eine deutliche Spur. Aber er verleugnet sich, um seinen Ruf zu wahren. Ist er doch der Bürgermeister des Dorfes. Der Stoff wurde sicher schon viele Male interpretiert. In der offensichtlichen Vorlage „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist, muss der Richter Adam als noch nicht entlarvter Täter über sich selbst zu Gericht sitzen und ein Urteil fällen.

So wie der Hahnenschrei den Beginn des Tages markiert, so kann auch im Üben des Qigong jeder Atemzug ein innerer Ruf zum Aufwachen sein. Wir erheben uns aus der Schwere der Gedanken, aus dem Traum der Gewohnheiten, und treten bewusst in den Augenblick. Aufwachen heißt nicht nur, die Augen zu öffnen, sondern das Herz, das Bewusstsein, die ganze innere Weite.

Einatmen:

Sanft, langsam und entspannt treiben die Arme seitlich vom Körper nach oben, bis in Schulterhöhe, leicht gestreckt, aber nicht durchgestreckt. Die Arme steigen nicht vollständig zur Seite, sondern etwas vor dem Körper, sodass die Hände immer noch im Blickfeld sind.

Der Prinz war schon in jungen Jahren kraftvoll und von hellem Geist. Er studierte die Klassiker, schrieb Gedichte, vertiefte sich in die Alchemie und übte sich in der Kunst des Schwertes – kein Geringerer als der Unsterbliche Lü Dong Bin war sein Lehrer. Mit vierzehn Jahren erschien ihm Tai Shang Lao Jun, der vergöttlichte Laozi, und zeigte ihm das Elend der Welt. Im Überschwang seiner Jugend schwor der Prinz, allen bösen Geistern ein Ende zu bereiten und der Ungerechtigkeit den Boden zu entziehen. Um sich von den Fesseln weltlicher Begierden zu befreien und tiefere Einsicht zu erlangen, verzichtete er auf den Thron und begab sich auf Wanderschaft.

Unterwegs begegnete er einem jungen Mann, der seine kranke Mutter auf dem Rücken trug, weil sie dringend einen Arzt brauchte. Der Prinz schenkte ihm sein Pferd. Später traf er auf einen alten Mann, der in Streit mit einem habgierigen Zinswucherer geraten war. Der Alte konnte seine Schulden nicht begleichen, und nun sollte seine Enkeltochter als Pfand verschleppt und verkauft werden. Der Prinz gab dem Wucherer alles, was er besaß – weit mehr, als die Schuld betrug. Nun blieb ihm nichts als das Gewand, das er trug, sein Schwert und sein Stab. So kam er schließlich in das Gebiet des Taihe Shan, der Berge der Höchsten Harmonie.

Von dem Goldenen Baum und seinen fünffarbigen Strahlen hatte der Prinz schon gehört. Als er ihn erblickte, fiel er ehrfürchtig auf die Knie. Doch der mystische Baum erkannte in ihm die Seele des Jadekaisers. In Schrecken versetzt, teilte er sich und verschwand in die fünf Himmelsrichtungen des Kosmos.

Tai Shang Lao Jun – Laozi in seiner vergöttlichten Gestalt – war einst Bibliothekar am Hofe der Zhou, nahe dem heutigen Xi’an. Als er den Verfall des Reiches kommen sah, legte er sein Amt nieder und verließ die Stadt gen Westen. Am Han Gu Pass, bei Louguan Tai, begegnete er dem gelehrten Astronomen Yin Xi. Dieser bat ihn, seine Weisheit niederzuschreiben. Aus knapp fünftausend Schriftzeichen in einundachtzig Versen entstand so das Dao De Jing – eines der großen Werke der Weltphilosophie, das zur Grundlage des Daoismus wurde.

Ausatmen:

Die Arme sinken nach unten, die Handflächen kommen aufeinander zu, mit leichtem Druck, als würde man einen Ballon zusammenpressen, bis sie ca. 20 Zentimeter voneinander entfernt sind. Dann kommen sie wieder vor das Dan Tian, sinken nach unten und die Übung wird wiederholt.

Qigong führt uns in einem ständigen Wechselspiel von außen nach innen – und von innen nach außen. Mit dem „Inneren“ ist nicht nur der Bereich des physischen Körpers gemeint, sondern der energetische Leib, der ihn durchdringt. Beide sind keine Gegensätze, sondern unterschiedliche Ausdrucksformen derselben Lebenskraft.

Der physische Körper ist leicht zugänglich. Wenn Gelenke, Muskeln und Sehnen gut organisiert sind, öffnet sich bald auch der Zugang zum energetischen Körper. Grundlage ist die Entspannung – die Lösung von Spannung, damit Körper und Geist in einen Grundzustand der Balance zurückfinden. Dabei sinkt der Schwerpunkt zum unteren Dan Tian, dem Zentrum im Unterbauch unterhalb des Nabels. Dies zu verankern braucht Übung. Es ist weniger ein Zustand, den man erreicht, als vielmehr ein Prozess, den man immer wieder erneuert.

Der energetische Körper steckt im physischen wie der Körper in einem lockeren Gewand. Nur wenn das Äußere weich und entspannt bleibt, kann das Innere frei wirken. Damit ist nicht allein der Qi-Fluss in den Leitbahnen gemeint oder eine lockere Muskulatur – es ist eine Haltung des ganzen Menschen, getragen von Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft.

Entspannen heißt loslassen. Öffnen wir die Hand, geschieht dies ganz natürlich. Doch wenn wir genau hinspüren, erkennen wir: Jede Bewegung beginnt im Inneren, in der Mitte der Handfläche – ob wir sie öffnen oder schließen.

Nach der Wiederholung werden die Hände vor dem Dan Tian übereinander gelegt, die linke Hand über der rechten, mit ca. zwei Zentimeter Abstand.

Unweit des Xuanyue-Tores liegt der Yuzhen Gong. „Gong“ bedeutet zwar Palast, doch ist hier kein königlicher Sitz gemeint, sondern ein Tempel von besonderer Größe. Im Wudang-Gebirge finden sich insgesamt neun solcher Paläste. Der Yuzhen Gong umfasste ursprünglich 396 Räume und wurde von Kaiser Zhu Di zu Ehren von Zhang San Feng errichtet – als einziger Palast, der einem Menschen gewidmet wurde.

Zhang San Feng war schon zu Lebzeiten eine schillernde Gestalt. Um ihn ranken sich zahlreiche Legenden, so sehr, dass manche Historiker seine Existenz in Zweifel ziehen. Selbst sein Geburtsjahr ist unklar: 1242 oder 1247, in jedem Fall in der späten Song-Dynastie (960–1279). Er studierte die klassischen Schriften, bestand die kaiserlichen Prüfungen, schlug jedoch die Beamtenlaufbahn aus und zog stattdessen als Wanderer durchs Land, stets bemüht, seine Fähigkeiten zu vervollkommnen.

Mit 32 Jahren verlor er seine Eltern, kehrte in seine Heimatstadt – das heutige Fuxin in der Provinz Liaoning – zurück, verkaufte den Familienbesitz und nahm erneut die Wanderschaft auf. Es heißt, er habe auch im Shaolin-Kloster gelebt und dort die Kampfkünste erlernt; gesicherte Quellen dafür gibt es nicht. Damals war es ohnehin selbstverständlich, ein Schwert zu tragen oder im Faustkampf geübt zu sein.

In den Zhongnan-Bergen begegnete er dem Daoisten Huo Long Zhen Ren, den er schon als Jugendlicher getroffen haben soll. Mit 67 Jahren wurde er dessen Schüler. Etwa zehn Jahre später kam er in die Wudang-Berge. Dort, wo heute der Yuzhen Gong steht, soll er gelebt haben. Zhang war ein Gelehrter und Meister der daoistischen Selbstkultivierung. Er vertrat die Ansicht, dass Daoismus, Konfuzianismus und Buddhismus auf gemeinsamen Grundlagen beruhen, und plädierte für ihre Vereinigung.

Daher auch sein Name San Feng 三丰, den man als „Drei Reichtümer“ übersetzen kann. Die Schriftzeichen lassen zugleich eine Lesart als „Himmel und Erde“ zu, als Symbol für Yin und Yang. Im Buch der Wandlungen (Yi Jing) wird Yang durch drei durchgezogene Linien dargestellt (Qian, das Schöpferische), Yin durch drei unterbrochene Linien (Kun, das Empfangende).

Zhangs Ruhm war so groß, dass Kaiser Zhu Di ihn gerne an seinen Hof eingeladen hätte. Doch niemand wusste, wo er sich aufhielt. Er blieb unauffindbar – und so entstand der Glaube, er sei unsterblich geworden. Eine Bronzestatue in der Zhenxian-Halle zeigt ihn in einer daoistischen Robe.

Auch die Entstehung des Taiji Quan wird ihm zugeschrieben. Der Legende nach soll er beim Anblick eines Kampfes zwischen Kranich und Schlange das Prinzip der inneren Kampfkünste erkannt haben. Ob dies historische Wahrheit ist oder späterer Mythos, bleibt offen. Doch gerade diese Erzählung macht die Wudang-Berge für westliche Besucher so reizvoll. Chinesische Pilger kommen eher wegen der Verehrung des Zhen Wu.

Der Yuzhen Gong selbst erlebte wechselvolle Zeiten. Eine große Flut im Jahr 1935 verwandelte den Palast in ein verwahrlostes Hinterland. Viele Gebäude verfielen. Nachdem 1996 eine Gongfu-Schule eingezogen war, zerstörte ein Brand 2003 die meisten der verbliebenen Hallen. Was jetzt noch von dem einstmals imposanten Palast erhalten ist, würde bei einer Erweiterung des Danjiang Kou Stausees zumindest nasse Füße bekommen.

War das in den sechziger Jahren kein Problem, wo man bedenkenlos viele andere Gebäude überflutete, so hat man nun in einem aufwändigen und kostspieligen Projekt die Türme und Hallen um 1,5 Meter angehoben. Der Yuzhen Gong wird von Wasser umgeben und nur von einer Seite zugänglich sein.

Dieses Heben und Senken, Öffnen und Schließen – was hier in Stein sichtbar wurde – ist zugleich die Grundbewegung des Qigong. Die Lebenskraft steigt auf und kehrt zur Erde zurück, im Menschen wie in der Natur. Am Morgen steigen die Säfte der Pflanzen, am Abend ziehen sie sich zurück; Blüten öffnen und schließen sich. Dieser Rhythmus prägt das Jahr, den Tag und jeden Atemzug.

Mit der ersten Übung stimmen wir uns auf diesen Fluss ein: Yin-Qi steigt von den Füßen auf, über die Innenseiten der Beine und die Vorderseite des Rumpfes bis in die Arme. An den Fingerspitzen wendet es sich, Yang-Qi strömt über die Außenseiten zurück – über Schultern, Rücken, Beine – hinab zu den Füßen.

Yin trägt, Yang schützt.

Die Füße stehen schulterweit auseinander, mit den Zehen nach vorne weisend.

Die Arme hängen locker, die Hände vor den Oberschenkeln.

Einatmen:

Langsam und leicht treiben die Arme vor dem Körper nach oben, bis in Schulterhöhe, leicht gestreckt, aber nicht durchgestreckt.

Ausatmen:

Die Arme sinken wieder nach unten, mit leichtem Druck, als gäbe es einen Widerstand, die Hände kommen vor das untere Dan Tian.

Einatmen:

Langsam und leicht treiben die Arme seitlich vom Körper nach oben, bis in Schulterhöhe, leicht gestreckt, aber nicht durchgestreckt. Die Arme steigen nicht vollständig zur Seite, sondern etwas vor dem Körper, sodass die Hände immer noch im Blickfeld sind.

Ausatmen:

Die Arme sinken nach unten, die Handflächen kommen aufeinander zu, mit leichtem Druck, als würde man einen Ballon zusammenpressen, bis sie ca. 20 Zentimeter voneinander entfernt sind. Dann kommen sie wieder vor das Dan Tian, sinken nach unten und die Übung wird wiederholt.

Nach der Wiederholung werden die Hände vor dem Dan Tian übereinander gelegt, die linke Hand über der rechten, mit ca. zwei Zentimeter Abstand.

大雁展翅

Die Wildgans spreizt ihre Flügel

Die linke Hand ruht über der rechten vor dem Dan Tian. Die Hände berühren sich nicht und die rechte auch nicht den Körper. Die beiden Punkte Lao Gong liegen übereinander. Der Abstand zwischen den Händen beträgt ungefähr drei Zentimeter.

Yuan Shi Tian Zun