15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

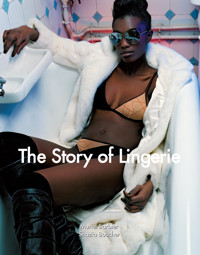

Worin liegt der Nutzen der Dessous, die heutzutage sowohl in den Magazinen als auch auf großen Litfass-Säulen oder Plakatwände beherrschenden Postern zu finden sind und die Körper formgerechter Models umhüllen? Viele Frauen kaufen Dessous, um ihrem Partner — oder sich selbst — eine Freude zu machen. Und dennoch scheinen seit vielen Jahrhunderten die Frauen immer bekleidet zu sein, um diejenigen Kleidungsstücke zu verbergen, die ihren „nichtöffentlichen“ Bereich bedecken. Die Damen- Unterwäsche hat also auch eine andere Funktion als nur die, den Körper erotisch zu machen. Welche Rolle spielt die Unterwäsche in der Entwicklung der Frau? Ist die Wäsche für sie ein Ausdruck einer neuen Freiheit oder folgt sie nur der Veränderung unserer Sitten und Gebräuche, indem sie sich an die jeweilige Mode einer Epoche anpasst? Diese und andere Fragen werden im vorliegenden Titel mit wissenschaftlicher Strenge, oft aber auch mit Humor behandelt. Die Unterwäsche hat ein großes Werk verdient, auch wenn heute diese Kleidungsstücke immer winziger werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Die Autoren: Muriel Barbier und Shazia Boucher

Design:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street

4. Etage

Distrikt 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, USA

© Parkstone Press International, New York, USA

Image-Barwww.image-bar.com

© Chantal Thomass – Titelbild: Foto wurde von Chantal Thomass zur Verfügung gestellt.

© Chantal Thomass / Fotos Frédérique Dumoulin – Ludwig Bonnet / JAVA Fashion Press Agency, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

© Chantal Thomass / Fotos André Rau, abbildung 1, 2

© Chantal Thomass / Fotos Bruno Juminer, www.valeriehenry.com, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

© Chantal Thomass / Fotos von Karen Collins, abbildung 1, 2, 3.

© Yaël Landman / Fotos von Andréa Klarin, Buchrückseite abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

© Axfords / Fotos von Michael Hammonds, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

© Musée de la Bonneterie, Troyes/ Cliché Jean-Marie Protte, abbildung 1, 2, 3, 4, 5

© V&A Images, The Victoria and Albert Museum, London, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

© Jean d’Alban, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

© PMVP / Cliché P. Pierrain, abbildung 1, 2

© PMVP / Cliché Ph. Ladet

© PMVP / Cliché Briant

© PMVP / Cliché J. Andréani, abbildung 1, 2

© PMVP / Cliché L. Degrâces, abbildung 1, 2

© PMVP / Cliché Giet

© PMVP / Cliché Joffre, abbildung 1, 2

© Fotos von Klaus Carl, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

© Barbara / Foto von Bernard Levy

© Ravage / Foto von Didier Michalet

© Damart Serviposte

© Wonderbra, abbildung 1, 2, 3

© Crazy Horse

© Wolford, abbildung 1, 2, 3

© Princesse Tam-Tam, abbildung 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5

© Rigby and Peller, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

© Musée des Arts décoratifs, Paris, Collection Maciet, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

© Bibliothèque Forney, Ville de Paris, abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

© Chantelle, abbildung 1, 2, 3, 4

© Brenot Estate / Artists Rights Society, New York, USA / ADAGP, Paris

ISBN: 978-1-78310-640-0

Weltweit alle Rechte vorbehalten

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

Muriel Barbier und Shazia Boucher

Korsett, kreiert vom Haus Axfords.

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Dessous und Mode

Damenwäsche, Miederwaren, Wirk- und Strickwaren

Dessous, die Grundlage der wandelbaren Silhouette

Von der griechischen zur modernen Frau – Was tragen sie unter ihren Röcken?

Die Hellenin (1.Jahrhundert vor Christus)

Die Römerin

Die Europäerin im 15.Jahrhundert

Die Frau der Renaissance

Die Frau des 18. Jahrhunderts

Die Frau der Romantik

Die Frau um 1900

Die Frau der 1920erJahre

Die elegante Dame der 50erJahre

Die junge Frau der 60erJahre

Materialien

Natürliche Materialien

Farben

Dessous und Gesellschaft

Die Lebensumstände

Lebensstationen

Babywäsche

Die Taufe

Die Erste Kommunion

Vom Kind zum Heranwachsenden

Die Hochzeit

Die Trauerzeit

Die Aussteuer – Zusammenstellung und gesellschaftlicher Hintergrund

Handarbeiten

Aufstieg und Fall der Aussteuer

Die Pflege der Dessous

Die materialabhängige Pflege der Wäsche

Situationen im Leben einer Frau – Die intime Wäsche

Das Nachthemd

Das Neglige

Schlafzimmer und Intimbereich

Ein Dessous für jede Jahreszeit und Gesellschaftsschicht

Die Kleidung für das Kind

Damenunterhosen oder Korsett – eine Streitfrage auch um die Hygiene

Die Damenunterhose

Das Korsett

Sportdessous

Zu Pferde

Auf dem Fahrrad

Beim Bade

Beim Tanz

Erotik, Verführung und Fetischismus

Die Erotik der Dessous

Von den Verführungsdessous bis zu den „hot“ Dessous

Das Korsett

Die Guêpière

Büstenhalter und Slip

Der String

Farben und Verzierungen

Fetischismus und Damenwäsche – vom Privatclub zur Modenschau

Wirtschaft

Die Herstellung der Dessous

Wie wird die Mode vertrieben?

Der aktuelle Dessousmarkt

Die Vertriebsbranchen

Kaufmotive

Kommunikation

Manchmal geht Werbung zu weit

Marketing

Aktuelle Orientierungen in der Dessousbranche Jugendliche

Drunter und Drüber

Der Beitrag der Technologie zur Renaissance der Dessous

Schlusswort

Glossar

1. ALLGEMEINE FACHAUSDRÜCKE:

2. DESSOUS-SPEZIFISCHE FACHAUSDRÜCKE:

Bibliographie

Allgemeine Literatur:

Fachliteratur für Damenwäsche

Danksagungen

Index

Notes

Chantal Thomass, Kombination, in weißer Spitze.Kollektion Herbst / Winter 2001-2002.

Vorwort

Die Unterwäsche ist eng und unmittelbar mit der Intimsphäre der Frau verbunden. Im Lauf der Jahrhunderte sind die Männer immer der Meinung gewesen, dass Dessous ausschließlich dazu dienen, sie zu verführen. Der Wunsch, verführerisch zu wirken, besteht zwar ganz ohne Zweifel, gleichwohl handeln die Frauen, wenn sie schöne und verführerische Unterwäsche auswählen, vor allem für sich selbst und um sich selbst zu gefallen. Denn die Dessous können einer Frau helfen, sich in ihrem Körper wohl zu fühlen, ihn mehr zu lieben und anzunehmen, dadurch wiederum glücklicher zu sein und vor allem wahres Selbstbewusstsein auszustrahlen. Dies hat einen einfachen Grund: Obwohl niemand unsere Unterwäsche sieht, trägt sie erstaunlicherweise dazu bei, unsere Silhouette wirksam zur Geltung zu bringen und sie manchmal sogar zu unserem Vorteil zu modellieren.

Viel zu oft ist in der Unterwäsche, ein reines Mittel der Verführung gesehen worden. Dieses Phänomen haben die Männer bewirkt: eine Frau zu betrachten, die lediglich mit Unterwäsche bekleidet ist, hat eine unendlich sinnlichere und erotischere Wirkung, als eine völlig nackte Frau. Man kann Dessous sogar mit High Heels vergleichen, die den Gang einer Frau verändern, ihn provokanter und verführerischer erscheinen lassen. In Verbindung mit Nylonstrümpfen üben hohe Absätze eine unleugbar fetischistische Anziehungskraft aus, und zwar im selben Maße für das weibliche, wie für das männliche Geschlecht.

Wahrnehmung und Wertschätzung des weiblichen Körpers sind, ein Vergleich unserer Gegenwart zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit den 1960er- und 70er-Jahren beweist dies nachdrücklich, einem ständigen Wandel unterworfen. In den 60er Jahren musste der Körper einer Frau nicht länger verführerisch sein, nachdem sie geheiratet hatte und erst recht nicht mehr, wenn sie Kinder geboren hatte. Heute gilt diese Einstellung als völlig überholt die Frauen legen immer mehr Wert darauf, in jedem Alter attraktiv zu sein: vor ihrer Hochzeit ebenso wie während der Ehe und auch in den späteren Jahren. Tatsächlich kann eine Großmutter heute immer noch eine schöne Frau sein und Gefallen daran finden, ihren Körper zur Geltung zu bringen. Diese Evolution – oder Revolution – der Sitten auf dem Gebiet der Dessous ist eng mit den neuen Techniken in der Herstellung der Unterwäsche verbunden und den historischen Begebenheiten unterworfen. Die Geschichte der Unterwäsche verdient es, dass wir uns ein wenig näher mit ihr befassen.

Anders als die Haute Couture ist Unterwäsche Geschmacksache. Man kann sie lieben und Freude daran haben, seinen Körper vom fünfzehnten bis zum fünfundsiebzigsten Lebensjahr damit zu umhüllen. Die Welt der Oberbekleidung ist eine völlig andere als diejenige der Dessous, da sie immer auf eine ganz bestimmte Altersklasse ausgerichtet ist. Die Mode für 15-jährige Mädchen ist anders als die für 30-jährige Frauen. Unterwäsche ist hingegen eine Frage der persönlichen Einstellung und des jeweiligen Körpers: Auch eine füllige Frau kann sich in ihrem Körper wohl fühlen, sich so akzeptieren, wie sie ist und Freude daran haben, ihren Körper durch schöne Dessous vorteilhaft zu betonen. Daher muss die Unterwäsche den verschiedensten Ansprüchen genügen und jedem Frauenkörper Rechnung tragen. Als Designerin richte ich meine Arbeit in diesem Sinne aus. Um Dessous zu gestalten, die im Einklang mit den vielfältigen weiblichen Stilrichtungen sind, beobachte ich gerne die Frauen in meiner Umgebung: meine Tochter, meine Mitarbeiterinnen, Frauen, die mir auf der Straße begegnen. Auch Filme sind für mich häufig eine Quelle der Inspiration.

Neben meinem Umfeld, dass eine wichtige Rolle spielt und mich zu neuen Modellen anregt, gehen auch von den Stoffen bestimmende Impulse für meine Entwürfe aus. Die Materialien sind dabei von wesentlicher Bedeutung: Da die Unterwäsche eng am Körper anliegt und in unmittelbarem Kontakt mit den intimstem Bereichen steht, müssen die Gewebe und Spitzen angenehm zu tragen sein – aber nicht nur das, heute sollen sie gleichermaßen praktisch und bequem sein. Während noch vor dreißig Jahren die Französinnen (anders als beispielsweise die Amerikanerinnen) sehr empfindliche Spitzenunterwäsche, die sie mit der Hand waschen und manchmal sogar bügeln mussten, ohne weiteres akzeptierten, wäre dies heute undenkbar. Die Dessous müssen nicht nur knitterfrei und waschmaschinenfest sein, sondern auch Komfort mit Schönheit vereinen. Die Entwicklung der unterschiedlichen Textilien, die in der Gestaltung und Anfertigung der Unterwäsche Verwendung finden, sind ein durchaus wesentlicher Aspekt.

Neben den Stoffen spielen für die Unterwäsche die Farben eine wichtige Rolle. Schwarz und Weiß nehmen sich in jedem Fall auf der Haut sehr schmeichelhaft aus. Insbesondere Schwarz kaschiert unsere Schönheitsfehler, und die warmen Farben wie Rosé, Rot oder der Himbeere lassen den Körper vorteilhaft wirken. Die kalten Farben bereiten größere Schwierigkeiten. Grün- und Blautöne sind zwar wunderschön, lassen die Dessous aber häufig wie Badeanzüge aussehen.

Die Frauen müssen sich in der Unterwäsche wohl fühlen. Dennoch bleibt vor allem im Hinblick auf bestimmte, Wäschestücke der Aspekt der Verführung. Einige von ihnen sind sehr reizvoll und üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus: Seidenstrümpfe und Strapse lassen eine Frau ausgesprochen verführerisch oder gar zauberhaft wirken. Unter einer durchsichtigen Bluse können BHs, Bustiers und Mieder getragen werden. Die Wirkung auf die Betrachter ist unleugbar reizvoll, mehrdeutig und spannungsreich, zugleich aber auch sehr schmeichelhaft für die Frau, die sie hervorruft.

Nach meinem Verständnis lassen sich zwei Arten von Dessous unterscheiden: zum einen diejenigen, die man gerne zeigt, also hauptsächlich Mieder, Strapse und Strümpfe, zum anderen diejenigen, die man ausschließlich für seinem eigenen Wohlbefinden trägt. Die zweite Kategorie muss gefällig aussehen und zugleich bequem sein. Die Strumpfhosen zum Beispiel versuche ich reizvoll und delikat zu gestalten, damit man sie jeden Tag tragen kann und dennoch verführerisch wirkt, wenn man sich vor einem Mann auszieht.

Die Dessous sind eine Sache der Individualität und der persönlichen Einstellung. Drei Begriffe sind untrennbar mit der modernen Unterwäsche verbunden: Komfort, Verführung und Raffinesse. Diese drei Eigenschaften müssen vereint werden, wenn man Dessous entwerfen und unbedingt alles Vulgäre ausschließen will. Damit man diese Klippe umschiffen kann, sind Humor und Erfindungsgeist gefragt.

Niemand bleibt gleichgültig gegenüber der Damenunterwäsche. Die Frauen als ihre Trägerinnen ebenso wenig wie die Männer, die von jeher glauben, dass die Frauen sie tragen, um sie zu verführen. Die Dessous verdienen durchaus, dass wir uns ein wenig mehr mit ihrer Geschichte beschäftigen – und mit den kleinen Geschichtchen drum herum.

Chantal Thomass

Chantal Thomass, Strümpfe,Kollektion Herbst / Winter 2004.

Einleitung

Über Dessous wurde bereits viel geschrieben. Warum also ein Buch mehr? Die Idee dazu ist aus unterschiedlichen Einschätzungen heraus entstanden: einerseits die starke Anziehungskraft der Dessous, das Mysterium, das sie umgibt, die Fantasien, die sie auslösen und andererseits die Tatsache, dass die Dessous uns Aufschluss geben über die Rolle der Frau, über den Wandel ihrer Stellung innerhalb der Gesellschaft und gegenüber den Männern.

Schon allein der Begriff Dessous sagt alles über die Funktion des Gegenstandes aus: Sie werden ‘darunter’ und daher verdeckt getragen. Dessous steht im Plural, denn sie können mehrzählig sein, sie können reizen, hervorheben, modellieren und provozieren, aber sie vermögen auch keusch oder erotisch sein. Und erotisch ist Frauenunterwäsche ganz ohne Zweifel: Vom griechischen Zona bis hin zum modernen BH aus Mikrofaser sind Dessous mit einer starken Sinnlichkeit behaftet, sowohl für diejenige, die sie trägt als auch für denjenigen (oder diejenige), der oder die sie öffnet und auszieht. Wie erklärt sich diese erstaunliche Verführungskraft? Damit, dass Unterwäsche nicht für jedermann offensichtlich getragen wird? Dass sie nur selten gezeigt wird? Vielleicht ganz einfach nur, weil sie mit der absoluten Intimsphäre der Frau in unmittelbarer Berührung steht? Und dabei macht Erotik nicht den einzigen Anreiz der weiblichen Dessous aus.

In der Geschichte der westlichen Garderobe spielten und spielen auch weiterhin Unterwäsche und Miederwaren eine wesentliche Rolle. Sie strukturieren die Körperformen, verändern und modellieren die Figur ganz nach dem Willen der Mode. So folgen die Dessous auch den Modeerscheinungen. Sie werden in Farben, Formen und Materialien so kreiert, dass sie mit der Mode Schritt halten. Doch mit dem direkten Zusammenhang zwischen Dessous und Mode ist es bei weitem nicht getan, denn bei der Wahl von Art und Form, von Farbe und Material des Wäschestücks spielen soziale Hintergründe oft erheblich mit.

Eine Frau trägt je nach ihren Lebensumständen andere Dessous. Von der Taufe bis zum Witwenalter durchläuft eine Frau körperliche und gesellschaftliche Wandlungen, die sich in der Wahl ihrer Dessous niederschlagen und somit zum Kennzeichen von Alter, Bedeutung und sozialer Stellung der Frau werden.

Darüber hinaus benötigt sie in der Blüte ihres Lebens für die unterschiedlichen Lebensbereiche auch unterschiedliche Unterwäsche, je nachdem, ob es sich um Sport, Arbeitsleben oder um den abendlichen Ausgang handelt. Am verführerischsten sind dabei natürlich die Dessous für ihr Liebesleben.

Dessous, die ausschließlich dem Zwecke der Verführung dienen, hatten und haben in der jüdisch-christlichen, in der gesamten westlich orientierten Welt weiterhin eine symbolische Bedeutung. Ob vergöttert oder verteufelt, steht diese Art der weiblichen Unterwäsche für die Umwandlung von Tabus und sexuellen Verboten in erotische Fantasien und Ideen, wenn nicht gar in Fetischismus.

Diese Modestoffe und Träume der Sinnlichkeit sind das Produkt einer Industrie- und Handelswelt, deren Ursprünge auf die Weißnäherinnen, Korsett- und Strumpfmacher geschichtlicher Zeiten zurückgehen. Vom eleganten Dessousladen über den Sex-Shop bis hin zum Versandhauskatalog, gehören der Verkauf und Vertrieb von Dessous einer gut organisierten Welt an, die sich in vollem Aufschwung befindet. Jede Frau findet etwas für ihren Geschmack, und die Werbung bezaubert Frauen wie Männer, indem sie auf gefälligen Körperformen Satin, Spitze und Stickereien ins richtige Licht setzt.

Die Welt der Dessous, ganz gleich ob verdeckt oder offen getragen, ist also voll verschiedener Aspekte. Während sie ursprünglich aus hygienischen Gründen und zur Betonung des weiblichen Intimbereichs geschaffen wurden, sind sie heute doch weit mehr als ein einfacher Katalysator sinnlichen Verlangens. Vielmehr steht ihr Wandel im Laufe der Zeit für die fortschreitende Befreiung, sowohl des weiblichen Körpers, wie auch für die der Frau selbst in einer westlich patriarchalischen Gesellschaft.

Yaël Landman, Ensemble.Kollektion Herbst / Winter 2003.

Dessous und Mode

Eisernes Korsett, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Musée Galliera, Paris. Leloir Fund, Inv. 2002.2.X.

Nicolas-André Monsiau, Das Schnürband, 1796.

Stich, Titelbild für eine Gesamtausgabe

von Rousseau.21x14cm,Kollektion Maciet,

Bibliotèque desArts décoratifs, Paris.

Damenwäsche, Miederwaren, Wirk- und Strickwaren

Ob enthüllend oder verhüllend, einfach oder raffiniert, diskret oder aufreizend – es gibt die verschiedenartigsten Dessous und üblicherweise unterscheidet man drei Kategorien: Unterwäsche, Miederwaren, Wirk- und Strickwaren.

Der Unterwäsche kommt vor allem eine hygienische Funktion zu, denn sie wird unter den Kleidern unmittelbar auf der Haut getragen. Sie schützt den Körper vor den weniger bequemen Stoffen der Kleidung und bewahrt diese wiederum vor den Ausscheidungen des Organismus. Aus diesem Grund wird sie im Allgemeinen aus gesunden Materialien hergestellt, die je nach Epoche variieren. Die Unterwäsche ist eng mit dem intimsten Bereich und der Hygiene der Frau verbunden. Schließlich gehörten die, für die Menstruation verwendeten Wäscheteile zu den ersten Dessous, die direkt auf dem Körper getragen wurden und die noch heute in veränderter Form in der Damenbinde Bestand haben.

Der häufig zu findende Begriff ‘Leibwäsche’ bezeichnet Wäschestücke wie beispielsweise Hemden, Hosen, Schlüpfer, Unterhemden, Unterhosen, Unterkleider und Unterröcke. Früher wurden in einfachen Familien oder in Kriegszeiten manche Wäschestücke aus gebrauchter Haushaltswäsche, wie beispielsweise alten Bettlaken, gefertigt. Heute steht dagegen der Komfort an erster Stelle, und wegen ihrer weichen Textur, Luftigkeit und hygienischen Eigenschaften ist die Baumwolle am beliebtesten. Aber auch andere, mehr oder weniger edle Stoffe finden bei der Herstellung von Unterwäsche Verwendung: Leinen, Seide, synthetische Stoffe in relativ leichten Bindungen wie Tuch, Jersey, Satin, feines Leinen, Perkal, Voile oder Musselin. Manchmal werden diese Stoffe mit aufreizenden Verzierungen versehen. Denn der Unterwäsche kommt nicht nur eine Schutzfunktion zu, sie ist schließlich auch ein raffinierter Bestandteil der Kleidung. Die Wahl der Farbe hängt von Alter, Geschmack, Status, sozialer Funktion, beabsichtigter Wirkung oder Mode ab. Manchmal werden die Dessous aus Koketterie, Mode oder Provokation ganz oder teilweise enthüllt und stellen Spitze, Stickerei oder Bänder, die Attribute der Frivolität, zur Schau. Nur selten jedoch werden sie völlig enthüllt, denn wie uns Georges Feydeau’s Schauspiel Aber lauf doch nicht ganz nackt herum! zeigt, werden sie mit Nacktheit in Verbindung gebracht. Ventroux wirft seiner Frau Clarisse vor, sich vor ihrem Sohn im Hemd zu zeigen. „Man sieht dich wie durch Pauspapier!“, sagt er zu ihr. Letztere antwortet, dass sie ein Unterhemd trägt, also nicht nackt sei.[1] Dieser Dialog macht deutlich, dass für die Frau Unterwäsche verhüllt, während sie für den Mann die Nacktheit darunter enthüllt.

Da die Unterwäsche direkt mit dem Körper und folglich mit dem intimsten weiblichen Körperteil in Berührung kommt, ist sie schon immer ein, geschickt von den Trägerinnen aufrecht erhaltener, Gegenstand männlicher Phantasien gewesen. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Vorstellungskraft der Beobachter durch sichtbare Volants angeregt, die gleiche Wirkung übt heute der unter den Jeans erahnbare Slip oder String aus. Der erotische Effekt der Dessous rührt ausschließlich daher, dass sie eng mit dem intimen Bereich der Frau verbunden sind.

Gestell mit Walfischbein, 18. Jahrhundert.

Mit Blumen geschmücktes Gewebe,

Musée Galliera, Paris, Leloir Fund, Inv. 1920.1.1856.

Korsett. Rosa Seide, Rückseite aus Leinen,verstärkt mit alfischbeinund zusammen gehaltenmitBändern aus rosa Seide;England, um 1660-1670.

Victoria and Albert Museum, London.

Schachtel „Das mexikanische Korsett“,1869.

Musée de la Bonneterie, Troyes.

Schachtel „Das mexikanische Korsett“,1869.

Musée de la Bonneterie, Troyes.

Korsett aus rotem Satin, gelbem Leder,Wahlfisch Stäben und gebogenem Gerüst, 1883.

Victoria and Albert Museum, London.

Rock aus schwarzer und weißer Pekingseide,Strumpfhose „Musselin“ aus Seide und Spitze.Katalog Grands Magasins du Louvre,Paris, Sommer 1907.

Miederwaren verändern vor allem drei Körperpartien: Taille, Brust und Hüften. Von diesen drei Punkten ausgehend, wird eine neue Silhouette gestaltet. In seinem Buch Les Dessous à travers les âges beschreibt Armand Silvestre ein „gutes Korsett“ folgendermaßen:

„… es muss nach oben breiter werden, um die Brüste zu stützen, ohne sie einzuschnüren und unter den Armen weit genug ausgeschnitten sein; der Futterstoff muss dünn, sorgfältig eingefügt und geschmeidig sein… so dass es das ganze Becken umschließt, auf den Hüften Halt findet und an den Seiten der natürlichen Körperform folgt“.[2]

Miederwaren bringen die Körperformen zur Geltung und passen sie neuen Linienführungen an. Die Brüste werden rund, angehoben, schön geformt oder platt gedrückt; die Taille wirkt mehr oder weniger schmal, verschwindet völlig oder wird betont; die Hüften werden schmaler oder breiter. Das Korsett zwingt den Körper, der Mode zu gehorchen, wobei auf die natürlichen Formen oftmals keine Rücksicht genommen wird. So sehr wie die Unterwäsche zum Intimbereich gehört, so sehr ist das Korsett nur mit dem Aussehen verbunden. Erst das Korsett gibt der Kleidung einer Frau eine moderne Erscheinung.

Unter den Miederwaren finden wir Dessous wie das Bustier, das Korsett, den Hüfthalter, die Guêpière, den Schnürleib, den Vertugadin (ein von der Taille abstehender Reifrock), den Reifrock und die Krinoline.

In die Miederwaren sind Stützen eingearbeitet, die den Körper zusammendrücken und ihm Form geben. Diese Stützen sind aus soliden Materialien wie Barte, Binse, Stahl, Rosshaar und elastischen Materialien. Da diese Dessous zuerst dazu bestimmt waren, über der Kleidung getragen zu werden und später, um weniger sichtbar zu sein, über der Unterwäsche, werden sie aus feineren Stoffen als gewöhnliche Wäschestücke gefertigt. Manchmal ist das Korsett auf die Garderobe oder auf andere Dessous wie den Unterrock abgestimmt. Weil das Korsett den Blicken ausgesetzt ist (besonders im Mittelalter, als es über dem Kleid getragen wurde) und vor allem, weil es die Silhouette verändert, ist es also von der Mode abhängig. Aus diesem Grund war das Korsett – ganz im Gegensatz zur Unterwäsche – Gegenstand starker Kritik. Seine Verfechter betrachten es einerseits als das Symbol der weiblichen Sittlichkeit, wobei die Einschnürung des Körpers mit charakterlicher Strenge gleichgesetzt wurde. Ärzte, Hygieniker und später auch Feministinnen beschuldigen andererseits Modeschöpfer und Hersteller, den Körper der Frau in ein widernatürliches, körperliche Schäden nach sich ziehendes Gerüst zu zwängen. Trotz dieser Kritik akzeptiert es Frau vielfach, eine solche Stütze zu tragen. Das zeigt, dass es sich für sie um mehr als nur um eine Modeerscheinung handelt: Es ermöglicht, Schönheitsfehler zu beseitigen. Da der weibliche Körper lange Zeit als schwach betrachtet wurde, glaubte man, er brauche eine zusätzliche Stütze. In der Zeitschrift Vogue kann man 1932 lesen:

„Women abdominal muscles are notoriously weak and even hard exercise doesn’t keep your figure from spreading if you don’t give it some support“.[3]

Das Korsett ist in der Tat Partner einer jeden Frau (manchmal verbunden mit kleinen Schmerzen), denn es ermöglicht ihr, körperliche Mängel zu tilgen und ihren Körper ins rechte Licht zu rücken. Das trifft auf Caroline in Petites misères de la vie conjugale von Honoré de Balzac zu, die ein „äußerst trügerisches Korsett“ trägt.[4] Die Wirkung des Korsetts ist ebenso wie die der Dessous sehr erotisch, da es die weiblichsten Teile des Körpers zur Geltung bringt.

Der Vollständigkeit halber wollen wir auch die dritte Kategorie, die Wirkwaren, erwähnen. Zu denen die Herstellung, und der Verkauf von Kleidung aus gewirkten Stoffen wie Damenstrümpfe und Wäschestücke wie beispielsweise Unterhosen oder Unterhemden gehören. Sie zeichnen sich durch ihre Webtechnik aus, bei der der Stoff nach dem Prinzip des Strickens aus Materialien wie Nylon, Seide, Wolle, Baumwolle und heute auch Mikrofasern hergestellt wird. Die Wirkwaren erleben heute dank der Weiterentwicklung des Gewerbes und der Industrialisierung dieses Sektors bedeutende technische Neuerungen und vervollständigen die beiden erstgenannten Branchen.

Heutzutage wird kaum mehr zwischen Mieder, Unterwäsche und Wirkwaren unterschieden, da sich die drei Bereiche häufig überlagern (verstärkte Büstenhalter, figurbetonende Strumpfhosen, Schlüpfer mit Bauch-weg-Effekt). Die heutigen Dessous sind das Ergebnis der Entwicklungen in den drei genannten Branchen und in ihnen sind sowohl der hygienische und der formgebende als auch der ästhetische Aspekt präsent.

Kombination. Weiße Baumwolle mit Besatz aus Malteser Spitze aus Bedfordshire; Korsett, aus rotem Satin und Turnüre aus Stahlfaden, um 1883-1895, England.

Unterwäsche. Baumwollhemd, Korsett aus blauerSeide und Walfischbein,Krinoline mit einemGerüstaus Reifen, bedeckt mitgeflochtenem Rosshaar;England und Frankreich,um 1860-1869;

Victoria and Albert Museum, London.

Korsett, kreiert vom Haus Axfords.

Albert Wyndham, Das Korsett.

Silberdruck, um 1925. 23,6x17,5cm.

Privatsammlung, Paris.

François Gérard, Bildnis von Juliette Récamier, 1805.

Öl auf Leinwand, 225x148cm, Musée Carnavalet, Paris.

Dessous, die Grundlage der wandelbaren Silhouette

Jede Epoche wird durch ihre eigene Ästhetik geprägt und lässt die vorhergehende unmodern erscheinen. Die Dessous sind die Grundlage der modernen Silhouette, deren Linienführung anhand der Brust und Hüften sowie der Schultern und Taille gestaltet wird.

In der Antike sind es drapierte Gewänder, die die Körperformen zur Geltung bringen. Dies ist in Ägypten der Fall, wo es keine Unterwäsche gibt und der Körper unter der Tunika durch nichts eingeengt wird. Sklavinnen, Tänzerinnen und Musikerinnen gehen sogar völlig nackt und unterscheiden sich dadurch von ihren Herrinnen, die eine durchsichtige Tunika tragen. Zwar sind auch im klassischen und hellenistischen Griechenland lose und drapierte Gewänder tonangebend, die weiblichen Formen werden jedoch mit Hilfe von Stoffstreifen um Brust und Hüften platt gedrückt. Die Silhouette wird von einer androgynen Mode bestimmt, die auf die angeblich homosexuellen Sitten dieser Zivilisation zurückzuführen ist.[5]

Die Weiblichkeit der Hellenin wird vollkommen vom Chiton verhüllt. Auch die römische Kultur bekämpft die Rundungen. Es scheint, dass es Frauen in der von Männern geprägten Welt untersagt ist, ihre spezifische Morphologie zur Schau zu stellen. Manche Ärzte empfehlen sogar Mittel, um die Entwicklung zu großer Brüste zu verhindern: Dioskurides[6] rät, Steinpulver aus Naxos auf die Brüste aufzutragen, Plinius[7] schlägt vor, Scherenschleiferschlamm zu verwenden und Ovid[8] empfiehlt Umschläge aus in Milch eingeweichten Brotkrumen. Es gibt keine Aussage über die Wirksamkeit dieser Wundermittel, aber sie sind Ausdruck einer gewissen Geringschätzung für die Weichheit der Formen und des Wunsches, die weiblichen Attribute zu negieren.

Im Mittelalter ist eine schmale, hoch gewachsene und taillenbetonte Silhouette modern, im 14. und 15. Jahrhundert ist Schlankheit gefragt. Dies wird durch eng anliegende Unterwäsche und vor allem den Surcot (ein ärmelloses Übergewand) erreicht, das zwar die Brüste flach drückt, aber die Rückenwölbung und den Bauch zur Geltung bringt. In dem von der Pest heimgesuchten ausgehenden Mittelalter werden im entvölkerten Europa die Rundung des Bauches und die Kontur des Nabels zum Symbol von Fruchtbarkeit und Hoffnung. Bei dem englischen Dichter John Gower (1325-1403) lesen wir dazu: „Hee seeth hir shape forthwith all/ Hir body round, hir middle small“.[9] Dem fließenden, weichen Schnitt der Gewänder stehen versteifende Einlagen gegenüber, die den Körper einschnüren und formen.

Auch die spanische Mode beeinflusst die europäische Kleidung des 16. Jahrhunderts. Der Vertugadin ist es, der dem Kleid Volumen verleiht. Er setzt sich ab etwa 1550 in England durch und erreicht 1590 riesige Ausmaße. Bis 1625 bleibt er in Spanien tonangebend. Der Vertugadin lässt die Hüften breiter erscheinen, er bringt den Bauch und die Rückenwölbung zur Geltung. Darunter tragen die Frauen manchmal „betrügerische“ (ausgepolsterte) Beinkleider, die Oberschenkel und Gesäß vergrößern und dem Rock Volumen verleihen. Der Oberkörper wirkt durch die, die Taille einschnürende Basquine steif und trichterförmig, die Brüste werden platt gedrückt und auf Schulterhöhe verbreitert sich die Silhouette. In diesem 17. Jahrhundert wird die Büste erneut durch den Schnürleib, der die Taille eng einschließt und den ganzen Oberkörper umfasst, zur Geltung gebracht. Ab etwa 1670 reicht, um die Büste zu strecken, das Fischbeinkorsett auf der Vorder- und Rückseite bis weit unter die Taille.

Der Schnürleib des 18. Jahrhunderts reicht im Rücken noch höher und wird schon von sehr kleinen Mädchen getragen. Am Ende dieses Jahrhunderts schummeln manche Frauen und setzen in ihr Korsett falsche Busen ein. In dieser Zeit weicht auch der Vertugadin dem bauschigen Kleid und der ‘Panier’ genannte Reifrock gibt dem Rock die Form, wobei allerdings die jeweiligen Formen der vorherrschenden Mode unterliegen und nie lange währen.

Felipe de Llano,Die Infantin Isabelle Claire Eugénie, 1584.

Öl auf Leinwand, Prado Museum, Madrid.

Flagellation der Eingeweihten und der Tänzerin,

2.- Anfang 1. Jahrhundert v.Chr.

Fresko in der Villa der Mysterien, Pompei.

Rücklehne des königlichen Sesselsvon Touthankhamon,darauf sind der Pharao undseine Frau in einemdurchsichtigen Gewand zu sehen, 18. Dynastie,

1350-1340 v.Chr. Holz, Gold, buntes Glas,

Halbedelsteine. Ägyptisches Museum, Kairo.

Das Panier ist 1718 eher rund, zwischen 1725 und 1730 aber oval. In der Folge nimmt es alle möglichen Formen an, darunter auch das an den Seiten sehr breite panier à coude. Etwa ab 1740 erhält der Rock durch zwei an beiden Seiten angebrachte kleine Paniers an der Vorder- und Rückseite eine sehr flache Form, ist aber seitlich sehr ausladend.

Erst ab 1770 wird der Schnürleib von verschiedenen Seiten abgelehnt. Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel ruft zur Rückkehr zur Natur auf. Andere, wie Bonnaud, der Autor von La dégradation de l’espèce humaine par l’usage du corps à baleine (1770) starten regelrechte medizinische und pädagogische „Kreuzzüge“. Aber vergeblich, die Taille bleibt schmal, der Rock weit und der Busen üppig. Am Ende des 18. Jahrhunderts tritt an die Stelle des Paniers der so genannte Cul, der das Gesäß vergrößert und die natürlichen Formen verschönt oder betont. Die Mode entwickelt sich weiter und nach dem Panier und dem Cul kehrt man wieder zur geraden Silhouette zurück. In Frankreich wird die von den „Merveilleuses“, wie beispielsweise Madame Récamier und Madame Tallien, eingeführte schlanke Linienführung tonangebend. Die nach der französischen Revolution nach England ausgewanderte Rose Bertin führt diese Mode dort ein.

Mit der Rückkehr der griechischen Tunika kehrt, zum ersten Mal in der Geschichte der Kleidung, eine vergangene Mode wieder zurück. Die lange und gerade Silhouette wird durch eine hohe Taille geprägt. Die Dessous verschwinden jedoch nicht, vor allem nicht für diejenigen, deren Formen nicht dem Inbegriff der Mode entsprechen.

Um 1800 dient das Korsett weiterhin dazu, Rundungen zu verbergen; die berühmtesten Korsettmacher sind Lacroix und Furet. Während des Premier Empire, des ersten französischen Kaiserreichs,[10] verbreitet sich die von Louis-Hippolyte Leroy eingeführte Mode der weit auseinander stehenden Brüste, die das Tragen eines Korsetts unerlässlich macht.

Damenunterwäsche. Feinleinenes Hemd;

besticktes Korsett aus roter Seide mit seitlichen Reifen,

Band aus rosa Leinen, England, um 1770-1780

und 1778.Victoria and Albert Museum, London.

Jean-Honoré Fragonard, Die Freuden der Schaukel,1766.

Öl auf Leinwand, 81x65cm, Wallace Collection, Londres.