9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

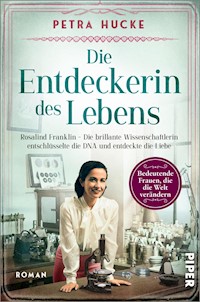

Packender biografischer Roman Rosalind Franklin (25. Juli 1920 – 16. April 1958) – Die Mitentdeckerin der DNA-Struktur wollte schon als Studentin nur eines: Forschen. Abhalten konnten sie weder Männer noch Bombenalarm. Sie entdeckte die Bausteine des Lebens London 1951: Die Entschlüsselung des Lebens ist für die Wissenschaft das Thema der Stunde, und auch die junge Rosalind Franklin stürzt sich in die Forschung. Doch sie hat nicht mit den arroganten Kollegen gerechnet, die eine Frau im Labor lieber übersehen, statt mit ihr zusammenzuarbeiten. Bald müssen die Männer erkennen, dass die brillante Chemikerin eine ernst zu nehmende Konkurrentin im Wettlauf um die Entdeckung der DNA-Struktur ist. Zwar hat Rosalind Unterstützung von ihrem Assistenten Oliver, aber die Lage spitzt sich zu. Hinter Rosalinds Rücken greift man zu immer unfaireren Methoden … »Rosalind Franklin fand den Schlüssel zur DNA, und trotz der Versuche einiger, ihre Verdienste zu verschleiern, kann ihr Genie nie mehr unterschätzt werden.« Bonnie Garmus, Autorin des Bestsellers »Eine Frage der Chemie» Bedeutende Frauen, die die Welt verändern Mit den historischen Romanen unserer Reihe »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern" entführen wir Sie in das Leben inspirierender und außergewöhnlicher Persönlichkeiten! Auf wahren Begebenheiten beruhend erschaffen unsere Autor:innen ein fulminantes Panormana aufregender Zeiten und erzählen von den großen Momenten und den kleinen Zufällen, von den schönsten Begegnungen und den tragischen Augenblicken, von den Träumen und der Liebe dieser starken Frauen. Weitere Bände der Reihe: - Laura Baldini, Lehrerin einer neuen Zeit (Maria Montessori) - Romy Seidel, Die Tochter meines Vaters (Anna Freud) - Petra Hucke, Die Architektin von New York (Emily Warren Roebling) - Laura Baldini, Ein Traum von Schönheit (Estée Lauder) - Lea Kampe, Der Engel von Warschau (Irena Sendler) - Eva-Maria Bast, Die aufgehende Sonne von Paris (Mata Hari) - Eva-Maria Bast, Die vergessene Prinzessin (Alice von Battenberg) - Yvonne Winkler, Ärztin einer neuen Ära (Hermine Heusler-Edenhuizen) - Agnes Imhof, Die geniale Rebellin (Ada Lovelace) - Lea Kampe, Die Löwin von Kenia (Karen Blixen) - Eva Grübl, Botschafterin des Friedens (Bertha von Suttner) - Laura Baldini, Der strahlendste Stern von Hollywood (Katharine Hepburn) - Eva-Maria Bast, Die Queen (Queen Elizabeth II.) - Agnes Imhof, Die Pionierin im ewigen Eis (Josephine Peary) - Ulrike Fuchs, Reporterin für eine bessere Welt (Nellie Bly) - Anna-Luise Melle, Die Meisterin der Wachsfiguren (Marie Tussaud) - Petra Hucke, Die Entdeckerin des Lebens (Rosalind Franklin) - Jørn Precht, Die Heilerin vom Rhein (Hildegard von Bingen) - Elisa Jakob, Die Mutter der Berggorillas (Dian Fossey) - Yvonne Winkler, Kämpferin gegen den Krebs (Mildred Scheel) - Lena Dietrich, Die Malerin der Frauen (Artemisia Gentileschi) - Laura Baldini, Die Pädagogin der glücklichen Kinder (Emmi Pikler)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Entdeckerin des Lebens« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Redaktion: Dr. Annika Krummacher

Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel unter Verwendung von stock.adobe.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Vorwort

Hinweis

1

Französische Westalpen, Oktober 1950

2

Pembridge Place, London, Januar 1951

3

Lesesaal des British Museum, London, Februar 1951

4

Pembridge Place, London, Februar 1951

5

St. Paul’s Girls’ School, London, März 1951

6

South Kensington, London, Mai 1951

7

Mariefred, Schweden, Juni 1951

8

King’s College, London, August 1951

9

Gorges du Verdon, Provence, September 1951

10

King’s College, London, November 1951

11

South Kensington, London, Dezember 1951

12

Westminster Hall, London, Februar 1952

13

Chepstow Villas, London, Mai 1952

14

King’s College, London, Mai 1952

15

South Kensington, London, August 1952

16

Wimbledon, London, Dezember 1952

17

Chepstow Villas, London, Dezember 1952

18

Chepstow Villas, London, Dezember 1952

19

Cambridge, März 1953

20

Quartier Latin, Paris, Mai 1953

Nachwort

Figurenverzeichnis

Familie

Freundinnen und Freunde

Laboratoire Central des Services Chimiques (Labo), Paris

King’s College, Universität London

Cavendish Laboratory, Universität Cambridge

Universität Oxford

Birkbeck College, Universität London

California Institute of Technology (Cal Tech), Pasadena

Leseempfehlungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Literaturverzeichnis

»Es war ein denkwürdiger Frühling:Everest erklommen, Elizabeth II. gekrönt,Stalin tot, Playboy geboren.Das wichtigste Ereignis von allen –die Entschlüsselung des Lebens –nahm kaum jemand zur Kenntnis.«

Matt Ridley

Hinweis

Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeuten die Begriffe »Gene« und »DNA« heute für uns dasselbe. Zu Rosalind Franklins Zeit war das noch nicht der Fall. DNA (im deutschen Sprachraum auch DNS) war damals lediglich die Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure, ein Molekül, von dem man noch nicht wusste, welche Funktion es im Körper hat. Dass diese Nukleinsäure die Gene – unsere Erbinformationen – enthält, war Anfang der 1950er-Jahre die große Entdeckung, um die es in diesem Roman gehen soll.

1

[Kristall] Ein fester Körper, dessen Atome oder Moleküle in einem regelmäßigen dreidimensionalen Gitter angeordnet sind. Bekannte Kristalle sind Salz, Zucker, Minerale und Schnee. Ihre Eigenschaften und Formen werden in der Kristallografie untersucht.

Französische Westalpen, Oktober 1950

Sie trieb den Eispickel in den Gletscher, als hätte sie nie etwas anderes getan. Hinter sich hörte Rosalind das Schaben von Steigeisen und ein leises Stöhnen. Sie drehte den Kopf zu ihrer Cousine. »Gleich geschafft.«

Ursula nickte, außer Atem, Dampfwölkchen vor dem Mund. Eine Weile lang hörte Rosalind nur ihr eigenes Keuchen und die Geräusche, mit denen sie das Eisfeld malträtierte. Es veränderte Farbe und Struktur, je höher sie kamen. Der Wind, der weiter unten nur leise geflüstert hatte, wurde lauter. Rosalind sicherte ihren Stand und zog sich die Mütze tiefer über die Ohren. So erschöpft sie auch war – sie liebte die körperliche Anstrengung, die brennenden Muskeln und Atemwege, die Kontrolle, die sie über ihre Bewegungen hatte.

Und ganz plötzlich war das Eis überwunden, weicher Neuschnee mit seinen unzähligen Kristallen empfing sie, der Wind pfiff, sie drehte sich um und streckte die Hand nach Ursula aus, die sich aufrichtete, um Rosalinds Fäustling zu ergreifen. Mit einem Aufschrei stolperten sie zwei Schritte nach hinten und ließen sich fallen.

Rosalind blickte zur Seite und erschrak. »Du siehst aber schon, dass du mir jetzt fast mit deinem Eispickel das Ohr abgehackt hättest?«

»Es wird sich lohnen, hast du gesagt«, meinte Ursula und stöhnte. »Der Aiguille Pers ist nicht besonders schwierig, hast du gesagt, und der Ausblick wird sich lohnen.«

»Und das sage ich immer noch.« Rosalind konnte schon wieder lachen und löste das Seil, das sie mit Ursula verband. »Wir müssen nur noch bis zum Gipfel.«

Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann war sie nicht mehr davon abzubringen.

»Wie weit?« Ursula nahm ihren Rucksack ab und schraubte die stählerne Trinkflasche auf. Ihr Gesicht war so rot, dass ihre Sommersprossen ausnahmsweise nicht zu sehen waren.

Rosalind wies Richtung Gipfel. Da lag er, recht bescheiden ganz plötzlich, unter einem blauen Himmel. Ohne ihre dunklen Brillen wären sie schon längst schneeblind geworden auf dem ewig-wintrigen Glacier du Grand Pisaillas.

»Nicht weit. Ein Spaziergang.« Rosalind begann, sich die Steigeisen von den schweren Bergstiefeln abzumontieren. Der Wind biss auf der Haut. Als sie mit ihren eigenen Steigeisen fertig war, kümmerte sie sich um Ursulas, schnallte sie klappernd an den Rucksäcken fest, trank einen Schluck Wasser und sprang auf.

»Los. Der Ausblick wird sich lohnen, hat jemand gesagt.«

»Du hast das gesagt!«, rief Ursula. »Wehe, wenn es nicht stimmt!« Sie hievte sich auf die Füße, und als sie umständlich begann, erst den Rucksack wieder aufzusetzen, drehte Rosalind sich um und stürmte los, so schnell es der tiefe Schnee zuließ.

»Wir sehen uns später, du Schnecke!«

»Typisch«, hörte sie ihre Cousine noch schimpfen.

Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, freundlicher zu werden, weiblicher, wenn man es denn so nennen musste. Neulich erst hatte sie ihre Freundin Anne Crawford mit einer zynischen Bemerkung zum Weinen gebracht. Dabei meinte sie es doch nie so. Aber darüber konnte oder wollte sie jetzt nicht nachdenken. Der Gipfel lag direkt vor ihr. Noch ein paar Schritte – und schon hatte sie den höchsten Punkt erreicht.

Sie atmete tief, bis ihr schwindelig wurde.

Ursula hatte aufgeholt und stellte sich neben sie. »Du hast wieder einmal recht gehabt, Ros.«

Ihre Pensionswirtin hatte sie gestern ganz erschüttert angesehen: »Bergsteigen? Warum wollen Sie sich das antun, mesdames? Überlassen Sie das doch lieber den Herren der Schöpfung.«

Rosalind hatte lachen müssen. Schon als sie mit achtzehn einen Sprachurlaub nördlich von Paris gemacht hatte, war sie mit ihren Freundinnen Anne und Jean die zwanzig Kilometer bis zum nächsten Ort zu Fuß gegangen, und alle hatten sie entsetzt angesehen. So etwas tat eine Frau doch nicht zum Spaß? Spazieren gehen? Gar wandern? Mon dieu.

Schließlich hatte sich einer der sogenannten Herren der Schöpfung, nämlich der Ehemann der Pensionswirtin, gestern erbarmt, Rosalind und Ursula in den Gebrauch von Steigeisen und Eispickeln einzuführen, von denen er in seiner Scheune ein ganzes Rudel herumstehen hatte. Vermutlich hatte er sich dazu herabgelassen, um sich ein wenig zu amüsieren. Doch die beiden ach so zarten Damen hatten sich dabei anscheinend so geschickt angestellt, dass er keine Witze mehr gerissen, sondern ihnen hilfreiche Tipps gegeben und eine noch detailliertere Bergkarte als die überlassen hatte, die Ursula bereits besaß. Sie waren beide große Planerinnen und immer gut vorbereitet. Heute Morgen hatte er ihnen im Dämmerlicht hinterhergewinkt und Glück gewünscht. »Bonne chance!«

Die Grajischen Alpen oder Alpes Grées, wie sie in Rosalinds geliebtem Französisch hießen, waren Teil der Westalpen, und ihr höchster Gipfel war der Gran Paradis, den Rosalind gleich entdeckte, als sie ein wenig Ausschau hielt. Die Täler hier waren tief, die Felshänge steil, die Grate schmal. Tektonisch gesehen waren die Alpen ein Unfall, der vor fünfzig Millionen Jahren stattgefunden hatte – zwei Kontinente trafen aufeinander, zwei Platten kollidierten, der isostatische Ausgleich begann.

Sie warf einen Blick auf Ursula. Wenn die wüsste, dass ihre Cousine, statt die Aussicht zu genießen, wieder einmal überall physikalische Phänomene sah …

Rosalind musste lächeln. »Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Dreitausenddreihundertsechsundachtzig Meter über dem verdammten Meeresspiegel.«

Ursula löste den Blick vom Horizont, lachte Rosalind an und nahm sie in die Arme.

»Das haben wir gemeinsam geschafft, Rosalind.«

Sie sprach ihren Namen in zwei knappen Silben aus, so wie die meisten es taten: Roslind.

Rasch stiegen sie wieder ein Stück bergab, um sich unter einen Felsvorsprung zu setzen und etwas zu essen.

»Hier oben schmeckt alles so viel besser«, sagte Ursula mit vollem Mund.

»Die dünne Luft kann es nicht sein. Ich glaube, es liegt eher daran, dass du hier deiner schlechten Erziehung freien Lauf lässt.«

Ursula streckte die Zunge heraus, um Rosalind ihr zerkautes Brot zu zeigen. Rosalind schlug nach dem Knie ihrer Cousine, doch die war schneller und zog es weg. Der Tee war nur noch lauwarm, aber im Windschatten mit der Sonne im Gesicht ließ es sich gut aushalten.

»Irgendwann müssen wir uns doch um Sonnencreme kümmern«, sagte Rosalind.

Ursula zog die Stupsnase kraus. »Nur, wenn sich jemand etwas anderes einfallen lässt als dieses dicke, ölige Zeug, das an dir klebt wie Kleister. Dann sehe ich lieber verbrannt aus.«

»Ein Hoch auf die Eitelkeit.«

Rosalind lehnte sich zurück, betrachtete die karge Landschaft und verlor sich erneut in Gedanken. Die Zeit in ihrem geliebten Frankreich war bald vorbei: In wenigen Wochen würde sie das Labo verlassen – das staatliche Laboratoire Central des Services Chimiques de l’État – und in London arbeiten. Am King’s College, einer guten Adresse.

Ursula berührte sie am Arm. »Schau mal.«

Ein Alpensteinbock. Capra ibex. Was für ein wunderschönes Tier. Es musste etwas älter sein, denn die Hörner krümmten sich in einem eleganten Bogen, und sein Bart wurde nach unten heller.

Der perfekte Bergsteiger. Wenn sie jemandem die Alpen überlassen würde, dann ihm.

Ich liebe die Berge fast so sehr wie du selbst, alter Mann, dachte sie. Ich wünsche dir noch ein langes Leben und Freiheit bis zum letzten Atemzug.

Der Bock nickte zweimal mit dem Kopf – und sprang davon.

Rosalind schnellte hoch und versuchte, einen letzten Blick auf ihn zu erhaschen, doch er war hinter dem nächsten Vorsprung verschwunden. Sie ließ die Augen erneut über das Panorama wandern. Auf dem deutlich niedrigeren angrenzenden Gipfel leuchtete das goldene Oktobergras, und das Gebimmel einer Ziegenherde klang bis zu ihnen herüber. Vertrocknete Disteln, groß wie Kohlköpfe, schwankten im Wind, und sie konnte fast die Grashüpfer sehen, die sie so gern zwischen den Händen fing, um sich eine Weile kitzeln zu lassen, bevor sie sie wieder gehen ließ.

All das konnte man nicht mitnehmen. Von ihrer letzten Wanderung hatte sie ihrer kleinen Schwester ein gepresstes Edelweiß geschickt, aber was war eine getrocknete, platte Blume im Vergleich zu der, die noch auf der Bergwiese wuchs? Soweit Rosalind wusste, bewahrte Jenifer den alpinen Gruß dennoch sorgfältig im Briefumschlag auf.

»Wir müssen langsam wieder los«, sagte Ursula und riss ihre Cousine aus ihren Gedanken. »Ich kann aber nicht noch einmal über den verdammten Gletscher.«

Sie hatte die Karte auseinandergefaltet, die laut im Wind knatterte.

»Dann brauchen wir mindestens anderthalb Stunden länger. Schaffen wir das im Tageslicht?«

»Der andere Weg ist aber viel einfacher. Ich habe ihn mir schon auf der Karte angesehen.«

Rosalind verzog den Mund. »Ist das nicht feige? Den einfacheren Weg zu nehmen?«

Ursula versuchte, die Karte wieder zusammenzufalten. »Mag sein, aber ich habe die Kraft nicht mehr, da kannst du noch so viel über mich spotten.«

Rosalind griff nach dem einen Ende der Karte und half Ursula dabei, sie zusammenzulegen.

»Komm schon, Ros. Ich sage nur: Snowdonia.«

»Snowdonia?«

»Weißt du nicht mehr, als wir mit Anne auf dem Crib Coch unterwegs waren und sie fast gestürzt wäre, weil sie keine Kraft mehr hatte?«

Endlich war die Bergkarte besiegt. Ursula hielt sie fest in der Hand, während sie zu ihren Rucksäcken zurückkehrten.

»Das hätten wir damals nicht ohne Seil machen sollen«, sagte Rosalind, »aber inzwischen sind wir schlauer.«

Ursula schnallte den Rucksack fester. »Wir nehmen den längeren, sicheren Weg. Stell dir nur vor, was Jacques sagen würde, wenn wir zwei Weiber uns hier oben verletzten und sie uns suchen kommen müssten.«

»Jacques?« Entgeistert sah Rosalind ihre Cousine an. Warum schlug ihr Herz bei dem Namen immer gleich so schnell?

»Nicht dein Jacques. Unser Pensionswirt heißt doch auch Jacques, und der war heute früh noch so beeindruckt von uns.«

»Er ist nicht mein Jacques«, murmelte Rosalind. Das war er nie gewesen. Und bald würde sie ihn ohnehin nicht mehr sehen. Sie setzte sich in Bewegung, dem längst verschwundenen Steinbock hinterher.

2

[Kohlenstoff] Ein chemisches Element mit dem Symbol C, das in der Natur gebunden oder aber in reiner Form (zum Beispiel als Diamant oder Grafit) auftritt. Es kann komplexe Moleküle bilden und kommt in so vielen unterschiedlichen Verbindungen vor wie kein anderes chemisches Element. Kohlenstoff gilt als Grundlage des Lebens auf der Erde.

Pembridge Place, London, Januar 1951

Schon wieder eine Laufmasche. Die verdammten Nylonstrumpfhosen waren in England noch schwerer zu bekommen als in Frankreich. Dort hatte es in den letzten Jahren kaum noch Nachkriegsknappheiten gegeben, die Menschen in Paris sahen wieder wohlgenährter aus, die Bäume waren grüner. Zurück in London, kam Rosalind alles grau und armselig vor. Sie dachte an den blauen, ätherischen Nebel, der manchmal über der Seine hing – der englische Smog hingegen war gelb und ungesund. Sie ließ sich aufs Bett fallen und erlaubte es sich, ein paar Minuten zu träumen: wie sie mit dem Rad an der Seine entlanggefahren war, wie sie jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit diese eine Trauerweide gegrüßt hatte, die danach immer ein wenig fröhlicher wirkte und mit ihren Ästen die Wasseroberfläche kitzelte. Wie sie abends ins Kino gefahren war, um einen Charlie-Chaplin-Film zu sehen, und wie ihr dabei der Rock um die Beine wehte.

Um die Beine in Nylonstrumpfhosen.

Rosalind seufzte ärgerlich. Schließlich konnte sie nicht an ihrem ersten Arbeitstag mit nackten Beinen am King’s College erscheinen, insbesondere nicht im Januar. Sie sprang auf und eilte den Flur entlang.

»Mummy?«

»Hier bin ich, meine Liebe.«

Muriel Franklin war das Wohlwollen in Person. Sie war in der Londoner Gesellschaft und der jüdischen Gemeinde aktiv. Ihre Freundinnen, Vertrauten und Verwandten konnten sich jederzeit auf sie verlassen.

Allerdings erst ab zehn Uhr morgens.

Jetzt war es kurz nach acht.

Liebevoll sah Rosalind sie an. Ihre Mummy, ihre so schöne Mummy, wurde langsam alt – und das sah man, wenn sie im Morgenrock mit geschwollenen Augen aus ihrem Zimmer kam. Aber auch nur dann. Und war es denn ein Wunder, mit sechsundfünfzig Jahren und fünf erwachsenen Kindern?

Die sportliche Figur hatte Rosalind von der Franklin-Seite ihres Vaters geerbt, aber der spitze Haaransatz auf der klaren Stirn kam von ihrer Mutter, und wahrscheinlich würden sich später auch durch ihre Haare silberne Fäden ziehen.

Rosalind war froh, dass man wenigstens so die Familienzusammengehörigkeit sah, denn charakterlich waren sie und ihre Mutter recht unterschiedlich. Mummy war sanft und freundlich – Rosalind hatte sie nie aufbrausend erlebt, auch nicht früher, als fünf Kinder im Haus herumgetobt waren. Sie hatte sich nie eine Karriere gewünscht, nie eine bezahlte Arbeit außerhalb des Hauses, sondern ging völlig in der Zuneigung zu ihrem Mann und ihren Kindern auf, auch wenn diese Zuneigung nur selten offen gezeigt wurde. Rosalind hingegen konnte sich nicht vorstellen, auf diese Weise glücklich zu werden. Sie war dreißig, kinderlos und machte Karriere.

»Hast du eine Strumpfhose für mich, Mummy? Ich habe gerade meine allerletzte kaputt gemacht.«

Ihre Mutter sah in ihrer Kommode nach. »Nein, leider nicht. Ich trage schon seit zwei Wochen Hosen. Es bleibt dir wohl auch nichts anderes übrig.«

Rosalind fluchte im Stillen und eilte zurück ins Gästezimmer, das sie einige Wochen bewohnen würde, bis sie etwas Eigenes gefunden hatte. In den Jahren, die sie in Paris verbracht hatte, hatten ihre Eltern das große Haus aufgegeben, in dem Rosalind und ihre vier Geschwister aufgewachsen waren, und waren nach Notting Hill gezogen, in die Nähe des Pembridge Place.

Nesthäkchen Jenifer war mit einundzwanzig als Letzte ausgezogen, und damit wurden auch das Kindermädchen und zwei der vier Dienstmädchen nicht mehr gebraucht. Die Franklin-Kinder hätten ihre gute alte Nannie gern behalten, denn wenn man ehrlich war, war man für ein Kindermädchen, das einen gehegt und gepflegt, geschimpft und gelobt, mit Keksen und warmer Milch versorgt hatte, nie zu alt. Aber Nannie hatte sich entschieden, in ihr heimatliches Shropshire zurückzukehren, wo sie sich nun um ihre Neffen und Nichten kümmerte und noch deren Kinder verwöhnen würde.

Rosalind sah auf die Uhr. Sie verlor sich hier in Träumereien, während es später und später wurde. Entschlossen nahm sie eine dunkelblaue Stoffhose aus dem Schrank. Dann musste es eben so gehen. In Paris hatte sie zur Arbeit stets einen dunklen Rock und eine weiße Bluse getragen, genauso wie ihre Kolleginnen Rachel und Agnès, beinahe wie eine Art Uniform, während die Männer sich ja auf ihre Anzüge verlassen konnten.

»Sag einmal …« Ihre Mutter betrat das Gästezimmer, ohne anzuklopfen. »Du erinnerst dich noch daran, dass wir heute Abend bei Cousin Irvin vorbeigehen müssen, ja? Er hat sich doch das Bein gebrochen.«

Rosalind schlüpfte schnell in die Hose. Sie zeigte sich nicht gern halb angezogen vor anderen, auch nicht vor ihrer eigenen Mutter. »Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. An meinem ersten Arbeitstag muss ich doch erst einmal schauen, was alles auf mich wartet.«

»Und Tante Helen möchte wegen Naomi mit dir sprechen.«

»Wegen Naomi?«

Rosalind suchte ihre Sachen zusammen, um sie in die große Umhängetasche zu stecken. Sie durfte die Haarbürste und einen dezenten Lippenstift nicht vergessen.

»Deiner Cousine.«

»Also, Mum, als ob ich nicht wüsste, wer Naomi ist.«

»Ihre Lehrerin will dich an die St. Paul’s einladen, damit du vor der Klasse über deine Arbeit sprichst.«

Überrascht hielt Rosalind auf der Treppe inne. »Das mache ich gern«, sagte sie und lief weiter die Stufen hinunter.

Unten stand ihre Schwester Jenifer mit erhitztem Gesicht und einer weißen Kaschmirmütze auf dem Kopf. Was machte sie denn so früh hier? Musste sie nicht längst im Textilhandel sein? Von den Buchhalterinnen dort wurde erwartet, dass sie die Räume gelüftet und Tee gekocht hatten, bevor die angestellten Männer kamen.

»Wie gut, dass du noch da bist, Ros. Ich habe einen riesigen Riss am Rücken, schau mal.« Sie drehte sich um und hielt den Wintermantel auseinander wie ein Torero sein rotes Tuch. Der Stoff war grob zerrissen, und die Daunenfütterung schneite heraus. »Kannst du mir das nähen?«

»Sicher.« Rosalind eilte an ihr vorbei. »Lass ihn einfach hier, ich schaue es mir heute Abend an. Schicke Mütze übrigens.«

»Heute Abend müssen wir zu Cousin Irvin«, sagte ihre Mutter, die Rosalind nach unten gefolgt war.

»Das ist heute?«, fragte Jenifer. »Wie geht es seinem Bein?«

Rosalind ging in die Küche, wo ihr Vater mit der Zeitung am Tisch saß und seinen pechschwarzen Kaffee trank. Sie grüßte ihn mit einem Kuss auf den kahler werdenden Kopf und goss sich ebenfalls eine Tasse ein.

»Ros, das ist mein einziger Mantel«, sagte Jenifer, die ebenfalls in die Küche trat. »Es ist eisig draußen. Ich kann so nicht weiter. Ich habe extra einen Zwischenstopp hier gemacht, weil ich mir fast den Po abgefroren habe.«

»Ich muss zur Arbeit, Schwesterchen. Kann dir Mummy nicht was leihen?«

»Hast du das gelesen?« Ihr Vater zeigte ihr die Politikseite. »Wieder ruft ein Journalist quasi zu Gewalt auf. Die Palästinafrage ließe sich anders nicht mehr lösen. Seit dem unsäglichen Artikel im Economist …«

»Furchtbar, Daddy.« Rosalind kippte den heißen Kaffee viel zu schnell herunter. »Ach, da fällt mir ein …« Sie zog die aktuelle Ausgabe der Nature aus der Tasche. »Mein Artikel wurde veröffentlicht, schau.«

Sie hatte über Dichte, Struktur und die chemische Zusammensetzung von Kohle geschrieben und war stolz auf diese Publikation, eine weitere, die wichtig für ihr berufliches Fortkommen war.

Ihr Vater war allerdings der Einzige in der Familie, der sich dafür interessierte und den Inhalt einigermaßen verstand. Neugierig griff er danach und öffnete die Zeitschrift auf der Seite, die Rosalind mit einem Eselsohr versehen hatte.

»Musst du nicht zur Bank, Ellis?«, fragte Rosalinds Mutter. »Es ist fast halb neun.«

»Das lese ich heute Abend«, meinte Rosalinds Vater, und die freundlichen Falten um seine Augen vertieften sich. »Nehmen wir etwa beide den Vierer?«

»Wenn wir ihn nicht verpassen.« Rosalind schulterte wieder ihre Tasche.

Ihr Vater gab seiner Frau einen Kuss auf die Wange, sie verabschiedeten sich von Jenifer, dann eilten sie los.

»Ich habe gehört«, sagte Rosalinds Vater, »dass du einen Vortrag an der St. Paul’s halten willst?«

Rosalind lachte. »Ich weiß noch nichts Genaueres darüber, aber ja, warum nicht? Ich fand es früher toll, wenn Wissenschaftlerinnen zu uns kamen und über ihre Arbeit sprachen. Ich habe sie alle angehimmelt.«

»Jetzt bist du selbst eine.« Er strich ihr liebevoll über den Mantelärmel.

Die Feuchtigkeit der Luft setzte sich in der Lunge fest. Hier im Norden hielt sich der Verkehr noch in Grenzen, aber in der Innenstadt würde es zu dieser Zeit, in der alle zur Arbeit fuhren, schlimmer werden. Wieder einmal bereute sie es, nach London zurückgekommen zu sein.

Dabei wusste sie, dass es die richtige Entscheidung gewesen war. So war sie wieder näher bei ihrer Familie – auch wenn das Leben im Haus der Eltern ihr zu nah war, viel zu nah, nachdem sie Jahre allein im Ausland gelebt hatte. Aber das alles würde sich bald ändern, wenn sie eine Wohnung fand. Außerdem hatte sie, nicht zuletzt nach einem erhellenden Gespräch mit der von ihr verehrten Biochemikerin Dorothy Hodgkin, Angst gehabt, den Anschluss an die britische Wissenschaftsgemeinschaft zu verlieren. Paris hatte immer nur ein Schritt auf der Karriereleiter sein sollen, doch bereits nach wenigen Wochen vermisste sie die Stadt und die Leute ganz fürchterlich. Ihre Kollegen. Freunde.

»Ich träume von einem Job«, hatte sie zu Jacques Mering gesagt, als sie einmal gemütlich vom Mittagessen zurück ins Labo geschlendert waren, »bei dem ich ein halbes Jahr in Paris und ein halbes in London verbringen könnte.«

»Träumen kostet nichts«, hatte Jacques gemeint, »aber so, wie ich dich kenne …«

Rosalind hatte abgewinkt. »Ja, ja, ich bin eher pragmatisch und stehe mit beiden Beinen auf dem Boden. Deswegen habe ich mich ja für London entschieden.«

Ihren Lunch hatten sie gern im Quartier Latin zu sich genommen, im Chez Solange, von dem aus man den inspirierenden Blick auf die ESPCI-Hochschule genießen konnte, an der Marie und Pierre Curie das Radium entdeckt hatten. Danach ging es zurück ins Labo, wo aber nicht gleich weitergearbeitet wurde, nein, in Frankreich wurde noch ein Kaffee genossen – was bei Chemikern bedeutete, dass sie ihn in einem Laborkolben brauten und in Abdampfschalen servierten. Dazu hatten sie politische Diskussionen geführt.

»Gerechtigkeit ist doch keine Frage des Sozialismus«, rief Rachel zum Beispiel dem lachenden Vittorio Luzzati zu, »sondern eine Frage der Menschenrechte!«

»Gerade die«, wandte Jacques ein und reichte Rosalind ihren Kaffee, »werden in der Sowjetunion mit Füßen getreten. Meine Familie stammt aus Weißrussland, ihr könnt mir glauben, was ich sage.«

»Aber der Kapitalismus der Vereinigten Staaten«, mischte sich der glühende Kommunist Marcel Mathieu ein, »ist doch auch keine Lösung. Ein Wettrüsten führt nur zum nächsten Krieg. Die Vereinigten Staaten sind eine Abscheulichkeit, liebe Kameraden und Kameradinnen. Wie Descartes zu sagen pflegte …«

Rosalind genoss diese Stunden und diskutierte mit. Niemand sah sie als minderwertig an, niemand hätte behauptet, dass sie, Rachel und Agnès als Frauen weniger zu sagen hätten oder leiser sprechen sollten. Niemand lobte Rosalinds Französisch. Denn ein Lob bedeutete doch immer nur, dass es eben noch nicht gut genug war, um als selbstverständlich empfunden zu werden.

»Ich mag Paris einfach so viel lieber als die Leute in London«, hatte Rosalind zu Jacques gesagt.

»Die steifen Oberlippen.«

»Die schlechte Luft.«

»Das furchtbare Essen. Das grässliche Bier. Marmite.« Er schüttelte sich theatralisch.

»He! Ich darf über meine Landsleute lästern. Du nicht. Marmite ist eine Delikatesse.«

»Ein Verbrechen ist das. Außerdem darf ich kulinarisch gesehen alles, ich bin Franzose.« Er reckte die Nase so hoch, wie er nur konnte.

Sie hatte ihn betrachtet. Ich werde dich vermissen, hatte sie sagen wollen, doch die Worte waren ihr nicht über die Lippen gekommen, und bevor er ihren Blick hatte erwidern können, hatte sie die Augen gesenkt.

Die Bustüren zischten, als Rosalind an der Temple Station ausstieg, um die letzten Meter zum College zu Fuß zu gehen. Es war praktisch gelegen, zwischen der großen Geschäftsstraße The Strand mit ihren Restaurants und Theatern im Norden und der Themse mit der Waterloo Bridge im Süden. Die erst vor wenigen Jahren neu errichtete Brücke wurde oft »Ladies’ Bridge« genannt, weil sie wegen der damals fehlenden männlichen Arbeitskräfte hauptsächlich von Frauen gebaut worden war.

Rosalind vermied es, ihren Blick bis ans Südufer des Flusses wandern zu lassen, das noch immer von Ruinen und Schutthaufen geprägt war. Was alles im Krieg zerstört worden war. Wie viele Menschen ihr Leben gelassen hatten, wie viele Juden. Und sie hier in London hatten es trotz allem noch gut gehabt.

Sie sah auf die Uhr. Mit der Tube wäre sie deutlich schneller gewesen, doch sie bekam Beklemmungen in der Dunkelheit, in der engen Röhre zwischen all den Menschen und Tonnen von Gestein über sich. In Paris hatte sie nie auch nur einen Fuß in die Métro gesetzt, war lieber gelaufen und geradelt.

Rosalind hielt die Augen weit offen, um den vielen Studenten auszuweichen, die an ihr vorbeiliefen, und musste schmunzeln. Sie selbst hatte in Cambridge studiert, doch die Bedeutsamkeit, die die männlichen Studenten sich selbst zuschrieben, war hier offenbar die gleiche. Der größte Unterschied war die Geschäftigkeit, die in London keine Grenzen kannte. Im Vergleich dazu war der Campus in Cambridge eine stille, idyllische Landschaft aus Rasen und Bäumen, mit ehrwürdigen Gebäuden und Bibliotheken, die unter der Last der von Nobelpreisträgern geschriebenen Bücher ächzten.

Woran sie weniger gern zurückdachte, war der Gemeinschaftsraum am Newnham-Frauencollege in Cambridge, wo sie studiert hatte: finster wie ein Mausoleum und nicht viel gemütlicher. Es gab zwei steinharte Sofas, deren Armlehnen durchgescheuert waren, und die grünen Tapeten sahen aus, als stammten sie noch aus viktorianischen Zeiten. Und doch entspannen sich zwischen den älteren Studentinnen und Dozentinnen so gute, tiefgreifende Gespräche, dass die Düsternis schon bald keine Rolle mehr spielte.

Im Londoner King’s College würde es getrennte Einrichtungen für Männer und Frauen geben, und die wenigen Frauen würden nicht die besseren Räume haben, das war klar.

Sie erreichte den Durchgang zum Campus und stockte.

Ein Bombenkrater, zwanzig Meter im Durchmesser und halb so tief, gab ihr das Gefühl, zurück in den Krieg katapultiert zu werden. Rosalind meinte, das Pfeifen kurz vor dem Einschlag zu hören und zu spüren, wie der Boden zitterte. Sie ballte die Fäuste. Wie konnte man diese offene Wunde hier liegen lassen, wenn täglich lauter junge Leute ein und aus gingen, deren Kindheit durch den Krieg geprägt war? Als Absperrung war ein richtiger Zaun gebaut worden, als rechnete die Administration damit, dass der Krater für die nächsten Jahre bleiben würde. Offenbar galt diese Universität nicht umsonst als knauserig und schlecht organisiert.

Rosalind konnte sich gut vorstellen, wie die Studenten abends in angetrunkenem Zustand als Mutprobe in das klaffende Loch hinunterkletterten. Vielleicht nicht gerade die Theologiestudenten, die schon an der Universität mit diesen typischen priesterlichen Stehkragen oder sogar in schwarzen Kutten herumliefen. Oder gerade die, um auszuprobieren, wie es war, wenn man der Hölle näher kam? In diesem Moment begannen die Glocken der Kapelle zu läuten.

Die Fakultät für Biophysik war um den Innenhof herum angeordnet. Die Gebäude schienen sich abzuwenden, um nicht in den Krater zu stürzen.

Doch dann hielt Rosalind inne.

War es nicht großartig, dass sie als studierte Chemikerin in der Biophysik arbeiten würde? Genau diesen interdisziplinären Ansatz hatte sie an Professor Randalls Angebot so verlockend gefunden. Er holte sich Leute aus der Chemie, Biologie, Physik und Mathematik, die sich mit Lebendigem und Nichtlebendigem befassten, um gemeinsam die Wissenschaften voranzubringen, und dabei auch ein wenig vertrautes Terrain verlassen mussten.

Rosalind fragte sich durch, bis sie im Untergeschoss – genau genommen im Keller – ihrem neuen Vorgesetzten gegenüberstand. Professor John T. Randall war Mitte vierzig und recht klein, trug einen dandyhaften Anzug, Fliege und zu Rosalinds Verblüffung eine frische Blüte im Knopfloch.

»Herzlich willkommen, Dr. Franklin.« Er schüttelte ihr kurz und prägnant die Hand. »Wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu haben.«

Er war für seine Erfindung eines Mehrkammer-Magnetrons bekannt, mit dem man weit entfernte Gegenstände auf das Radar bekam. Es war eine wirksame Hilfe gegen die Invasion Großbritanniens gewesen, und angeblich hatte Randall eine ganze Menge Geld damit gemacht.

»Ich freue mich auch, Sir.« Unauffällig wischte sie sich ihre verschwitzten Handflächen an der dunklen Hose ab. »Es ist mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Ich bin schon ganz gespannt auf die Proteinkristalle.«

In den letzten Wochen hatte sie sich ins Thema Genforschung eingelesen. Kohle würde hier keine Rolle mehr spielen, aber Randall hatte sie wegen ihrer Kenntnisse in Röntgenkristallografie eingestellt, die man in beiden Disziplinen gebrauchen konnte: für die Erforschung von Kohle genauso wie die der Erbanlagen, die man in Proteinen vermutete.

Sie hatte so viel Literatur gewälzt, dass sie meinte, auf dem neuesten Stand zu sein, was die aktuellen Veröffentlichungen anging, aber vielleicht behielt das Forschungsteam ja einige wichtige Neuentdeckungen noch für sich. Allerdings hatte sie Bedenken, wie die Proteine sich mit der Kristallografie vertragen würden – eigentlich waren Proteine nämlich viel zu groß für diese Technologie. Doch sie würde einen Weg finden oder eine Alternative.

Das faszinierte sie so an der Forschung: sich an Problemen zu messen und sie zu lösen und damit auch immer ein kleines bisschen die ganze Wissenschaft voranzubringen.

»Kommen Sie mit«, sagte Randall. »Ich zeige Ihnen am besten gleich Ihren neuen Arbeitsplatz.«

Sie gingen einen langen Flur entlang. Ab und zu zeigte er auf eine Tür und erklärte, wer im Büro dahinter saß. Sie war verblüfft, wie viele Frauen er in seinem Team hatte.

»Dr. M’Ewen ist Physikerin, Dr. Hanson Biologin. Weiter hinten ist das Fotolabor von Freda Ticehurst, die ich von General Electric hergeholt habe. Eine tragische Geschichte, sie hat im Krieg ihren Verlobten verloren. Und hier ist das Büro von Dr. Fell.«

»Dr. Honor Fell? Ist sie nicht mehr in Cambridge?«

»Sie ist unsere Senior Biological Adviser und kommt jeden Freitag runter, bevor sie das Wochenende mit ihrer Familie im Süden verbringt. Kennen Sie sie?«

»Leider nicht persönlich, aber ihr guter Ruf eilt ihr voraus.«

»Sie ist reizend, eine ganz scheue Person. Was die Proteine angeht«, fuhr Randall im Plauderton fort, »so habe ich mich noch einmal mit einigen der anderen Seniorkräfte unterhalten, und es scheint uns deutlich sinnvoller, wenn Sie sich mit Desoxyribonukleinsäure beschäftigen, die wir gerade mit Ultraviolett- und Infrarotlicht erforschen. Das soll erst einmal Ihr Schwerpunkt sein.«

»Das hatten wir aber anders besprochen«, sagte sie verblüfft. »DNA gern, aber was die Methode angeht, kenne ich mich doch am besten mit der Kristallografie aus.«

»Ich weiß, ich weiß. Aber ich hatte Ihnen doch von Dr. Stokes geschrieben?«

Sie zögerte. Daran konnte sie sich beim besten Willen nicht erinnern. Sonst hätte sie nachgeschlagen, wer das war. Randall sprach weiter, bevor sie sich äußern musste.

»Er möchte sich derzeit lieber allein mit den Proteinen beschäftigen.«

Sie wusste nicht, was das alles bedeuten sollte, und schwieg.

»Das heißt«, fuhr Randall fort, »dass Sie mit einem Doktoranden zusammenarbeiten werden, Oliver Raymond. Außerdem haben wir noch Maurice Wilkins und Ellen Keller im Team. Das DNA-Material, das uns Professor Signer aus Bern bereitgestellt hat, bringt interessante Ergebnisse.«

All die Namen schwirrten ihr im Kopf herum, und sie musste sich sortieren.

»Also keine Proteine?«, fragte sie, um überhaupt etwas zu antworten, als Randall sie erwartungsvoll von der Seite ansah.

»Vielleicht in Zukunft.«

Was sollte sie tun? Protestieren würde am ersten Tag kaum einen guten Eindruck machen. Plötzlich hielt sie irritiert inne. »Sagten Sie Oliver Raymond?«

»Genau. Kennen Sie sich?«

»Wenn es der Oliver Raymond ist, mit dem ich in Paris am Labo gearbeitet habe?«

»In der Tat, genau der ist es. Wussten Sie gar nicht, dass er auch zu uns gewechselt hat?«

Rosalind war sprachlos.

Oliver. Ausgerechnet Oliver.

Hätte nicht Jacques heimlich wechseln können, um sie hier zu begrüßen?

Aber natürlich war Oliver die logischere Alternative. Er war Jacques’ um fast zwanzig Jahre jüngerer Halbbruder, mit dem sie in Paris oft ins Kino gegangen war. Ab und zu hatte sie ihn nach Jacques ausgefragt, doch Oliver hatte nie viel Kontakt zu ihm gehabt. Sie hatten zwar dieselbe Mutter, doch die war nach der Trennung von Jacques’ Vater nach Deutschland gezogen und hatte dort einen Belgier kennengelernt.

»Das war aber auch noch nicht mein Vater«, hatte Oliver ihr nach einem Charlie-Chaplin-Film bei einem Glas Wein erklärt. Sie hatten in einem Bistro im Quartier Latin gesessen, um sich herum schwatzende, lachende Menschen, die Männer mit offenen Hemdkragen, die Frauen ohne Strümpfe, ein leichter Wind strich über ihre Köpfe. Mehr Paris war kaum möglich. »Sie haben noch einen Sohn bekommen, meine Mutter ist wieder gegangen, hat einen Franzosen kennengelernt und ist mit ihm nach England gegangen. Das war mein Vater.«

»Sehr verwirrend.«

»Ich weiß. Ich verliere selbst manchmal den Überblick. Und dann war Krieg, und der hat diese verrückte Familie noch ein paarmal hin und her geworfen. Am Schluss bin ich hier in Paris gelandet und habe angefangen zu studieren. Weißt du, was ich in Paris am meisten vermisse?«

»Was denn?«

»Minzschokolade.«

Rosalind verschluckte sich fast an ihrem Wein. »Die vermisst du am meisten? Von allem?«

»Von allem. Bendicks Bittermints.«

»Das kann ich ja kaum glauben. Bisher habe ich gedacht, dass du eigentlich einen guten Geschmack hast.«

Er grinste. »Was ist mit dir? Was vermisst du am meisten?«

»Tja.« Sie drehte den Stiel des Weinglases. »Die Familie.«

Da mochte sie noch so verrückt sein, diese Familie. Ihr Vater zum Beispiel, der sich über Politik und Presse echauffierte – sie regte sich gern mit ihm auf. Oder Jenifer, die so zarte Finger hatte, aber einfach nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte – Rosalind nähte für sie und nutzte Jeni im Gegenzug gern als lebendige Schneiderpuppe. Ihr Bruder David, der summte, wo er ging und stand, und alle damit nervte – doch wenn er mit Mummy zu singen anfing, verstummten sie alle. Colin, der Jüngste, der in seinen Büchern lebte und den halben Shakespeare auswendig konnte. Oder ihre sechzehnjährige Cousine Naomi, die Ärztin werden wollte und die schönsten Lachanfälle bekam. Wie konnte sie diese Menschen nicht vermissen?

Oliver hatte geschwiegen, mit so etwas wie Wehmut im Blick. Lag es daran, dass er diese feste, enge Familie nicht hatte? So gesehen war es kein Wunder, dass er ihr so leicht von Paris nach London gefolgt war, denn dort hielt ihn ja dem Anschein nach nichts.

Sie mochte Oliver gern: Beide waren sie große Filmfans, auch wenn das Vergnügen, im Kino neben ihm zu sitzen, dadurch getrübt wurde, dass er nie stillhalten konnte und immer mit dem einen Bein wackelte. Das Problem war dieser Welpenblick, mit dem er sie so oft ansah, ob bei der Arbeit oder im Kino. Beim letzten Chaplin-Film hatte sie krampfhaft darauf geachtet, ihre Hände im Schoß gefaltet zu lassen, damit er nicht danach greifen konnte, und zur Van-Gogh-Ausstellung im Musée d’Orsay, die er als Nächstes vorgeschlagen hatte, hatte sie dann Denise und Vittorio Luzzati mitgeschleift.

Im Sommer hatte sie Oliver zuletzt gesehen, kurz bevor er den Assistentenjob im Labo vorübergehend aufgegeben hatte, um endlich seine letzten Kurse für den Abschluss an der Universität nachzuholen. Er war intelligent, gab aber schnell auf und hatte keine Lust mehr aufs Studieren gehabt. Doch Jacques und Rosalind hatten ihn überzeugt, dass man ohne Titel in der Welt der Wissenschaft nicht weit kam. Er wolle doch nicht für immer Assistent bleiben, oder?

»Wenn ich für dich arbeiten kann, Rosalind, dann bin ich gern Assistent«, hatte er gesagt und sie mit einem frechen Grinsen angesehen. Dabei hatte sie einfach nur einen Kollegen und einen Freund gewollt – und indirekt die Nähe zu Jacques.

Und nun war Oliver also hier am King’s College. Und immer noch als Doktorand.

Die Türen entlang des Flurs waren geschlossen, ganz anders als am Labo, wo sie offen standen und man überall klopfen, Hallo sagen und Fragen stellen konnte. Ihre und Randalls Schritte knallten auf dem hellgrünen, abgetretenen Linoleum des Untergeschosses. Es wurde immer düsterer. An den Wänden hingen leere schwarze Kreidetafeln und Korkpinnwände, an denen nur wenige Aushänge befestigt waren. Das wissenschaftliche Leben musste hinter den Türen stattfinden, von denen sich nun eine öffnete. Gelächter schwappte auf den Flur wie aus einem Pub, es klang wie ein Haufen grölender Männer. Zwei Kerle saßen im Raum, zwei traten heraus, allesamt groß, breit, kurze Haare, fast militärisch.

»Randy Randall!«, rief der eine, der andere wiederholte den Namen, dann klopften sie ihm auf die Schulter und verschwanden. Für Rosalind hatten sie keinen einzigen Blick übrig, was sie im Grunde erleichterte.

Die Spannung wich erst wieder aus Randalls Gesicht, als die beiden Kerle außer Sichtweite waren.

Er schüttelte resigniert den Kopf. »Ex-Militär.«

Hatte ihr Eindruck sie also nicht getäuscht.

»Keine schlechten Wissenschaftler«, fuhr er fort, »aber sie hüten ihre Projekte wie die größten Staatsgeheimnisse. Pünktlich zum Feierabend gehen sie dann rüber ins Finch und diskutieren über einem Bierchen weiter.«

»Müssen wir mit ihnen arbeiten?«

»Zum Glück nicht.« Er wischte sich über die Schulter, wie um die grobe Berührung loszuwerden. »Die werden Sie, Dr. Franklin, bestimmt öfter mal im Vorbeigehen bitten, ihnen einen Tee zu holen. Machen Sie sich nichts draus. Den anderen Frauen geht es genauso.«

Wäre wohl zu viel verlangt, dachte sie, wenn er dagegen etwas unternehmen würde? Nun ja, immerhin beschäftigte er überhaupt einige Frauen.

Als sie um eine Ecke gingen, wurde der Flur wieder heller. Dann öffnete Randall eine Tür, und im Raum dahinter sprang jemand vom Boden auf: Oliver. Als er Rosalind sah, strich er sich seine blonde Tolle aus dem Gesicht und strahlte. Er war erst vierundzwanzig, aber ein Typ, der sein jungenhaftes Lächeln vermutlich sein ganzes Leben behalten würde.

»Hallo, Rosalind.« Er trat vom einen Fuß auf den anderen und wischte sich die schmutzigen Hände an der Hose ab. Nachdem sie ihn so lange nicht gesehen hatte, fiel ihr auf, wie groß er war.

Rosalind wusste immer noch nicht, was sie davon halten sollte, dass er ihr gefolgt war und nichts davon erzählt hatte. Doch er grinste so entwaffnend und vertraut, dass sie ihn, ebenfalls mit einem Lächeln, erst einmal begrüßte. Ein Stück Paris in London.

Neben ihm stand eine junge Frau in weißer Bluse und dunklem Rock unter dem Laborkittel. Im Vergleich zu dem etwas rundlichen Oliver wirkte sie besonders dürr und hohlwangig. Die dunkelblonden Haare fielen strähnig herab. Randall stellte sie als Ellen Keller vor.

»Unser Gerät ist fast fertig«, sagte Oliver eifrig. »Wir müssen es nur noch richtig anschließen. Das versuche ich zumindest gerade.«

Unser Gerät? Sie hatte die Spezifikationen für den Röntgenapparat, den sie für die Kristallografie brauchte, in einem Brief an Randall mitgeschickt, damit er schon vor ihrer Ankunft gebaut werden konnte. Am Geld solle es nicht scheitern, hatte Randall gesagt, das Medical Research Committee habe ihn mit ordentlich Budget ausgestattet, und als Jacques ihr angeboten hatte, die Daten seines Apparats ans King’s College weiterzugeben, hatte sie sofort zugestimmt.

Es war ein gutes Gerät, mit dem sie im Labo interessante Experimente durchgeführt hatten. Jacques hatte es während des Krieges in Grenoble entwickelt, wohin er aus dem besetzten Paris geflohen war. Ein Jude ganz ohne Papiere, das war für ihn – wie für so viele – alles andere als ungefährlich gewesen. Doch es hatte funktioniert.

»Wer, wenn nicht du, könnte mit dem Apparat arbeiten«, hatte er gesagt und ihr zugezwinkert. »Du bist inzwischen eine bessere Kristallografin als ich.«

Dieses Zwinkern … Ach nein, schon wieder dachte sie an Jacques und Frankreich. Im Rückblick kam ihr einfach alles dort so schön vor, aber sie sollte sich auch daran erinnern, was alles nicht gut gewesen war. Zum Beispiel dieser Ausflug nach Korsika und die Nacht auf dem Schiff, als sie … Gut, das half – da war es in der Gegenwart doch deutlich weniger unangenehm. Und Jacques war ja auch nie der strahlende Held gewesen, den sie sich gewünscht hatte.

»Danke, dass Sie mir das Gerät haben bauen lassen«, sagte sie an Randall gewandt. »Es wird bestimmt auch für andere Zwecke als die Proteinkristalle hilfreich sein.«

Oliver sah sie verwundert an. Also hatte Randall mit ihm auch noch nicht gesprochen.

»Ich wollte aber doch meine Dissertation über Proteine schreiben«, sagte er zögerlich, nachdem Randall ihn in die neuen Pläne eingeweiht hatte.

Randall zuckte mit den Schultern, und Rosalind war entsetzt, wie gleichgültig es ihm zu sein schien, was sein neuer Doktorand benötigte.

»Sie können ja noch mal mit Stokes sprechen.« Er drehte sich erneut zu Rosalind. »Dort hinten, das ist übrigens Ihr Schreibtisch.«

Entlang der Rückwand des Labors, unter den Kellerfenstern, die sich ganz oben unter die Decke klammerten, stand eine Reihe mit Tischen. Der ganz links, auf den Randall wies, war leer, abgesehen von einer windschiefen Lampe ohne Glühbirne. Das sollte ihr Arbeitsplatz sein? Sie bekam kein eigenes Büro, sondern nur einen altersschwachen Schreibtisch im Labor?

»Dann lasse ich Sie mal mit Ihrem Monstrum hier allein.« Randall zeigte auf das Röntgengerät. »Leben Sie sich erst einmal ein, Dr. Franklin, und lernen Sie Ihre Kollegen kennen. Ich bin heute leider außer Haus, aber morgen werden wir richtig loslegen, in Ordnung?«

»Selbstverständlich.«

Er verschwand. Oliver lächelte verlegen. Miss Keller hatte die Hände in die Kitteltaschen gesteckt und schien abzuwarten, was auf sie zukam. Auch ihr hingen die Haare ins Gesicht.

»Oliver, bevor du weiter an meinem Gerät arbeitest«, sagte Rosalind, »musst du unbedingt zum Friseur. Im Labor muss es sauber sein, und du siehst ja kaum etwas.«

Beschämt strich er sich die Haare aus dem Gesicht. »Mache ich.«

»Und überhaupt, was tust du eigentlich hier?«

»Monsieur Mathieu hat im Labo gejammert, dass er mit den Dissertationen von mir, Michel und Pierre überlastet ist.« Er verzog den Mund. Vom eigenen Doktorvater gesagt zu bekommen, dass man eine Last sei, musste selbst dem ausgeglichenen, fröhlichen Oliver nahegegangen sein. »Ich habe eigentlich eher aus Spaß gesagt, dass ich auch gehen könne, nach England, so wie du, Rosalind, und da ist er zur Schreibmaschine gerannt und hat ratzfatz ein Empfehlungsschreiben für Randall aufgesetzt. Zwei Wochen später habe ich hier angefangen. Allerdings will Randall nicht, dass du mich betreust. Wilkins soll das machen.«

»Wer genau ist das?«

»Dr. Maurice Wilkins«, sagte Miss Keller plötzlich mit kratziger Stimme. »Randalls rechte Hand. Arbeitet mit Röntgenkristallografie. Zusammen mit mir. Ist im Urlaub.«

Rosalind verstand gar nichts mehr. Sie sollte die Finger von der Kristallografie lassen, während dieser Wilkins, der bestimmt nicht so viel darüber wusste wie sie, weiter damit arbeitete? Der Name sagte ihr gar nichts.

Sie wandte sich Miss Keller zu. »Und welche Funktion haben Sie?«

»Seine Assistentin. Fulbright-Stipendiatin.«

»Und hat er Ihnen auch schon mal gesagt, dass Sie sich die Haare aus dem Gesicht binden sollten?«

Miss Kellers Augen wurden schmal. Sie erblasste.

Rosalind war zu weit gegangen. Es wäre wohl eine Entschuldigung angebracht gewesen, aber die kam ihr nicht über die Lippen, auch wenn sie sich schämte.

3

[Protein] Ein sehr großes Molekül, das aus Aminosäuren besteht. Proteine – umgangssprachlich auch Eiweiße – befinden sich in jeder Zelle eines Körpers und machen meist den Großteil des Zellgewichts aus.

Lesesaal des British Museum, London, Februar 1951

Nun also DNA statt Proteine. Desoxyribonukleinsäure. Randall wusste bestimmt, was er wollte, aber sie befürchtete, dass sie ihre Fähigkeiten nicht richtig würde einsetzen können und er gleich zu Beginn mit ihrer Arbeit unzufrieden sein würde. Es war ihr wichtig, dass ihr Chef wusste, was sie konnte. Und sie konnte viel.

Die nächsten Abende verbrachte sie in der Büchersammlung der Fakultät und in der riesigen Bibliothek des British Museum. Ihr Vater hatte sie bereits als Mädchen mit in den Lesesaal genommen, in das britische Pantheon, wie er es schwärmerisch nannte. Für ein Schulprojekt hatte sie damals ein Referat über heimische Singvögel halten müssen. Dad hatte sie an die eine Hand genommen, ihren ältesten Bruder David an die andere und sie in den Round Reading Room geführt. Dort konnte einem als Kind schon einmal der Mund offen stehen bleiben: Die Bücherregale zogen sich mehrere Etagen hoch an den Wänden entlang, und davor schlängelten sich schmale Gänge mit filigranen Geländern, damit niemand herunterfiel. In der Raummitte zogen sich die schweren Mahagonitische sternförmig um die Kataloge, die von den Bibliothekarinnen gehütet wurden.

Sie wusste freilich auch noch, wie ihr und David nach einer Weile langweilig gewesen war mit den ausgeliehenen Bänden. Schneller, als Dad reagieren konnte, waren sie aufgesprungen, um zwischen den Regalen und Menschen herumzurennen und das große Bücher fressende Bibliotheksungeheuer zu jagen. Hinter jeder Ecke konnte es lauern, und sie durften keinen Laut von sich geben.

Bis eine Frau im grauen Kostüm sie am Kragen fasste und Rosalind vor Schreck kreischte.

»Jüdisches Pack«, zischte die Frau und brachte sie mit festem Griff zu ihrem Vater zurück, der ihre Sachen zusammensuchte und sie ohne ein weiteres Wort nach Hause führte.

Erst am Abend setzte er sich erneut zu ihnen.