Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

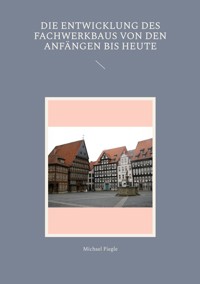

Fachwerkbau, eine v.a. in Mitteleuropa verbreitete Bauweise, hat über die Jahrhunderte eine starke Veränderung Modernisierung der Konstruktions-weise, der Art der Baustoffe und des Einsatzes der Stilelemente erfahren, als auch einen starken Rückgang zu Gunsten anderer Baustoffe wie Ziegel und Beton. Fachwerkbau stand aber nie für sich allein, sondern war an die Mittelwald-bewirtschaftung zur autochthonen Bereitstellung der notwendigen Holzbaustoffe gebunden. Durch Verfall, Kriege, Feuersbrünste und den durch Wertewandel bedingten Stadtumbau besonders in neuerer Zeit ist viel Fachwerksubstanz verloren gegangen. Was sich bis heute erhalten hat, dient vielfach als Identitätsträger für Städte, Gemeinden und Regionen und wird für die Einheimischen sowie für den Tourismus wieder hergestellt und gepflegt. Schließlich wurde der Wohnwert von Fachwerkbauten wieder neu bewertet bzw. der Wert der Baustoffe des Fachwerkbaus sowie die Eignung eines denkmalgerecht renovierten Fachwerkhauses als Statussymbol, so dass in neuerer Zeit eine Renaissance des Fachwerkbaus in geringerem Maße als zu seiner Blüte eingeleitet wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 56

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die Anfänge des Fachwerkbaus liegen im Neolithikum

Zur Ständergeschossbauweise in den Städten des Mittelalters

Der in Süddeutschland verbreitete alemannische Fachwerkbau ist arm an Zierelementen

Fachwerkbau und Mittelwälder standen einst in Verbindung zueinander

Der stabile fränkische Fachwerkbau macht Verzierungen möglich

Die Ausschmückungen des Fachwerks wurden in Norddeutschland perfektioniert

Das wohlhabende norddeutsche Bauerntum manifestierte sich in Fachwerk-Hallenhäusern

Abwertung, Verfall und Vernichtung von Fachwerkbauten bis Ende des 19. Jahrhunderts

Erste Fachwerk-Renaissance im Historismus

Fachwerk-Zweckbauten

Neubewertung des Fachwerks im ausgehenden 20. Jahrhundert und zweite Renaissance

Erhalt von Fachwerkbauten aus Gründen des Denkmalschutzes

Die Suche nach dem ältesten Fachwerkhaus Deutschlands

Fachwerk als Motor für den Tourismus

Wiederaufbau von Fachwerkhäusern in Freilichtmuseen

Schutz eines Fachwerkhauses als Nebenprodukt: Das Dürer-Haus in Nürnberg

Fachwerk nur noch Fassade

Fachwerk-Neubauten

Historisches Fachwerk geht auch heute durch Brände verloren

…oder durch Sanierungsstau und Leerstand

Fachwerk in anderen Ländern und Regionen

Fachwerk in der Kunst

…in der Literatur…

Literatur

Einleitung

Fachwerkbauten prägen in Mitteleuropa auch heute noch viele Innenstädte und Dörfer. Allein in Deutschland gibt es heute noch etwa 2,5 Millionen Fachwerkbauten unterschiedlichen Alters und Erhaltungszustands. Neubauten werden heute allerdings nicht mehr in der alt hergebrachten Fachwerkbauweise errichtet. Aus welcher Zeit stammen also die historischen Fachwerkbauten, die bis in unsere Tage erhalten geblieben sind?

Andererseits lassen sich unterschiedliche Ausführungen von Fachwerkbauten feststellen. Dieser Sachverhalt läßt die Frage aufkommen, welche Entwicklung die Handwerkskunst des Fachwerkbaus mit der Zeit genommen hat.

Im Gegensatz zum Holzmassivbau holzreicher Gegenden, z. B. Skandinavien oder die deutschen Mittel- und Hochgebirge, zum Steinmassivbau, der zu allen Zeiten meist bei Pracht- und Schutzbauten zur Anwendung kam und im Gegensatz zum Lehmziegelmassivbau der flachen, lehmreichen Niederungen, ist die Fachwerkbauweise in ihren Ursprüngen eine die verschiedenen Baustoffe Holz und Lehm vereinende Skelettbauweise.

Beim Fachwerkbau werden gezimmerte Holzbalken zur tragenden Konstruktion zusammengesetzt. Die vertikalen Balken werden Ständer genannt und die horizontalen Pfetten. Die so entstehenden Fächer werden mit einem Astgeflecht ausgefüllt und zum Schutz gegen Sonneneinstrahlung und Regen mit Lehm oder Kalkmörtel verputzt. In den lehmreichen Niederungslandschaften wiederum wurden die Gefache mit Ziegeln ausgefüllt. Der Vorteil der lehmverputzten Flechtwerke gegenüber Verfüllungen mit kompakten Lehmziegeln liegt jedoch in der guten Isolationswirkung gegen Wärme und Kälte. Sie waren natürlich auch in jedem Fall der Platz für den Einbau von Türen und Fenstern. Im Mittelalter bereits, nach Herausbildung städtischer Berufsgruppen, den Zünften, wurde die Holzkonstruktion in der Regel in der Zimmermannswerkstatt vorgefertigt und auf dem Reißboden ein erstes Mal aufgebaut. Die Einzelteile wurden dann nummeriert und zur Endmontage vor Ort verbracht. Das Holzbauhandwerk wurde im Mittelalter von den Zimmerleuten ausgeführt. Die einzelnen Bauphasen waren jahreszeitlich festgelegt. Lehmbauarbeiten benötigten die sommerliche trocken-warme Witterung. Zuvor musste also im Frühjahr die Holzkonstruktion fertiggestellt werden. Der Einschlag des Holzes erfolgte überwiegend im Winter; dann ruhten alle Bauarbeiten und die Zimmerleute leisteten Saisonarbeit im Wald. Vor Ort erfolgte nicht nur das Einschlagen und Entasten, sondern meist auch bereits das Ablängen und Kantig-Schlagen, da die Holzbearbeitung auf der Grundlage des jeweiligen Konstruktionsplanes von denselben Leuten erfolgte, die später das Holzskelett zusammensetzten. Der Holzeinschlag musste auch daher im Winter erfolgen, da die Zimmerleute im Sommer nebenher auch noch ihre Landwirtschaft betreiben mussten und für Waldarbeiten keine Zeit blieb. Auf den Dörfern war die Arbeitsteilung meist weniger ausgeprägt. Dort wurden die Bauarbeiten von den Bauherren selbst durchgeführt, nämlich von den Bauern bzw. der Dorfgemeinschaft. Hauptarbeitsmittel des Zimmermannes waren übrigens verschiedene Äxte; Sägen kamen für die Holzbearbeitung erst ab dem 16. Jahrhundert auf.

Fachwerk-Ausfachung mit lehmverputztem Flechtwerk an Hausfassade in der Mühlhäuser Görmarstraße

Fachwerkbau entstand zum einen aus der Notwendigkeit der am Siedlungsort vorhandenen Baustoffe heraus, zum anderen an den zu erfüllenden Anforderungen der Bauherren bzw. der Hausbewohner. Eine Entwicklung des Fachwerkbaus ging zum einen mit der technischen Entwicklung, aber auch mit der Mode einher, mit denen sich schrittweise die Baustilelemente veränderten.

Eine beständige Behausung, die Schutz vor den Witterungseinflüssen bot, wurde erst mit dem Seßhaftwerden der Menschen sinnvoll. Im waldreichen Mitteleuropa wurde zunächst dem im Gegensatz zu Steinen leichter zu beschaffenden und zu bearbeitenden Baustoff Holz der Vorzug gegeben.

Die Anfänge des Fachwerkbaus liegen im Neolithikum

Die ersten Vorformen des Fachwerkhauses entstanden im Neolithikum und orientierten sich am Vorbild des Zeltes. Eine Firstpfette lag auf zwei gegabelten Ständerbalken, denen die das Dach bildenden Balken anlehnten. Das Dach wurde mit Ried oder Stroh gedeckt.

Aus Lößgebieten ist auch die Form des Grubenhauses bekannt, wo die in den anstehenden Löß gegrabene Hausgrube mit dem oben beschriebenen Dach abgedeckt wurde. Das Grubenhaus war meist durch eine kurze, abwärts führende Treppe zugänglich. In der Folgezeit wurde durch das Erstellen von Wänden mehr Wohnraum gewonnen. Das Dach wurde auf die in die Erde eingegrabenen Eck- und Seitenpfosten gelegt. Die Pfosten waren jedoch der Bodenfeuchte ausgesetzt und verfaulten relativ schnell. In einem weiteren Schritt der technischen Entwicklung wurde dies dadurch verhindert, dass die Balken auf ein Steinfundament gesetzt und mit Schwellhölzern am Grund miteinander verbunden wurden. In diesem Stadium verschwanden aus dem Fachwerkhaus auch die hinderlichen Mittelständer aus dem Hausinnenraum und mit den quer auf die Ständerköpfe gelegten Rähmbalken entstand der Dachstuhl. Archäologische Ausgrabungsbefunde belegen diese noch einfache Fachwerkbauweise seit dem ausgehenden Neoli-thikum, über die Lathènezeit hinweg bis zum Mittelalter. Sie war bis dahin eine weitgehend bäuerliche Bauweise und in den Dörfern der Ackerbauern der Kelten, Alamannen und Franken zu finden.

Ständergeschossbau von 1346/47 in der Quedlinburger Wordgasse 3, heute Fachwerkmuseum (Foto von 1994)

Zur Ständergeschossbauweise in den Städten des Mittelalters

Eine wesentliche Weiterentwicklung fand erst mit der Gründung und Erweiterung der Städte im Mittelalter statt. Aufstrebendes Handwerk und Gewerbe, die geringe Größe der innerhalb der Mauern gelegenen städtischen Baufläche für eine durch höhere Geburtenzahlen und Zuzüge zunehmende Stadtbevölkerung, aber auch der Wunsch eines zu Ansehen gelangten Bürgertums nach Zurschaustellung ihres Reichtums und der damit verbundenen Macht, machte auch Veränderungen der Fachwerkbauweise notwendig. Zunächst wurden in den mittelalterlichen Städten auch mehrgeschossige Bauten in der oben beschriebenen, auf einem simpleren technischen Prinzip beruhenden Ständergeschossbauweise errichtet. Die Ständerpfosten reichten dann über alle Geschosse hinaus von der Schwelle bis zum Dach. Das Aufschlagen des Holzskeletts eines solchen Bauwerks war aufgrund der unhandlich langen Ständerbalken besonders schwierig und die Statik des fertigen Gebäudes besonders instabil. Ständergeschoßbauten sind nicht selten noch zu Lebzeiten ihrer Bauherren wieder eingestürzt. Nur wenige sind auch aufgrund der Weiterentwicklung des Fachwerkbaus bis heute erhalten geblieben. Aus dem ländlichen Raum südlich von Göttingen sind allerdings noch wenige sogenannte Firstständerhäuser erhalten geblieben, die auf das 16. Jahrhundert datiert werden konnten. Sie dokumentieren, dass dort Bauernhäuser auch noch auf alte Weise konstruiert wurden, obwohl sich bereits modernere Techniken und Stilelemente durchgesetzt hatten (SCHADE mdl.).

Eine Sonderform der Stilelemente des alemannischen