18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FinanzBuch Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Elfmal führte er seine Basketballteams zum ultimativen Ziel: zur NBA-Meisterschaft – sechsmal die Chicago Bulls und fünfmal die Los Angeles Lakers. Damit gewann Phil Jackson mehr Meisterschaften als jeder andere Trainer in der Geschichte des Basketballs. Der »Zen-Master«, wie ihn viele Journalisten nannten, schaffte in dieser Zeit schier Unglaubliches: Er managte Michael Jordan, den besten Spieler der Welt, und brachte ihn dazu, sich selbstlos zu verhalten, auch wenn das für Jordan bedeutete, auf persönliche Rekorde zu verzichten. Er inspirierte Dennis Rodman und andere »untrainierbare« Persönlichkeiten, sich einer Sache zu widmen, die größer ist als sie selbst. Und er verwandelte Kobe Bryant von einem rebellischen Teenager in einen reifen Anführer eines Meisterschaftsteams. Wir alle kennen diese legendären Stars oder denken, dass wir sie kennen. Was Die Essenz des Erfolgs jedoch zeigt, ist, dass wir, wenn es um die wichtigsten Lektionen geht, gar nicht so viel wissen. Doch dieses Buch schließt diese Lücke: Es ist voller Entdeckungen und Enthüllungen über die faszinierendsten Persönlichkeiten der Welt des Basketballs und ihren Siegeswillen. Über die Quellen von Motivation und Wettbewerb auf höchstem Niveau und darüber, was es braucht, um das Beste in uns selbst und in anderen hervorzubringen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 619

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

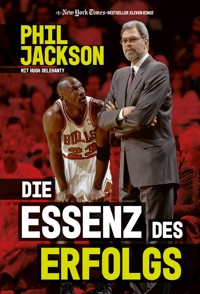

PHIL JACKSON

MIT HUGH ELEHANTY

DIE ESSENZ DES ERFOLGS

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

2. Auflage 2024

© 2022 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Die englische Originalausgabe erschien 2013 bei Penguin Books unter dem Titel Eleven Rings.© 2013, 2014 by Phil Jackson. All rights reserved.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Dr. Ulrich Korn

Redaktion: Fabian Neidl

Korrektorat: Anja Hilgarth

Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer

Umschlagabbildung: Getty Images / Barry Gossage

Satz: ZeroSoft, Timisoara

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-95972-513-2

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-973-4

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-974-1

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.finanzbuchverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.

Inhalt

Kapitel 1: Der Kreis der Liebe

Kapitel 2: Die Jackson-Elf

Kapitel 3: Red

Kapitel 4: Auf Sinnsuche

Kapitel 5: Der mit den Bullen tanzt

Kapitel 6: Kampfgeist

Kapitel 7: Das Ungehörte hören

Kapitel 8: Eine Frage des Charakters

Kapitel 9: Bittersüßer Sieg

Kapitel 10: Die Welt im Umbruch

Kapitel 11: Die Poesie des Basketballs

Kapitel 12: Wenn sich das Blatt wendet

Kapitel 13: The Last Dance

Kapitel 14: Ein Atem, ein Geist

Kapitel 15: Der achtfache Angriff

Kapitel 16: Die Freude am Nichtstun

Kapitel 17: One, two, three – Lakers!

Kapitel 18: Die Weisheit des Zorns

Kapitel 19: Hacke Holz und trage Wasser

Kapitel 20: Kinder des Schicksals

Kapitel 21: Befreiung

Kapitel 22: Dieses Spiel ist im Kühlschrank

Nachwort: Das Leben ist ein Highway

Danksagung

Über die Autoren

GLOSSAR

Für Red Holzman, Tex Winter und all die Spieler, die ich trainiert habe und von denen ich so viel lernen durfte.

Wenn du aus deiner Seele heraus handelst, spürst du einen Fluss in dir, eine Freude.

RUMI

Kapitel 1

Der Kreis der Liebe

Das Leben ist eine Reise. Die Zeit ist ein Fluss. Die Tür steht einen Spalt offen.

Jim Butcher

Cecil B. DeMille hätte seine wahre Freude an diesem Moment gehabt.

Ich saß in einer Limousine auf der Rampe, die in das Los Angeles Memorial Coliseum führt, und wartete auf mein Team. Währenddessen marschierte eine Menschenmenge von über 95 000 begeisterten Fans, gekleidet in allen möglichen Kombinationen der Lakers-Farben, Lila und Gold, hinein ins Stadion. Frauen in Tutus, Männer verkleidet als Storm-Troopers aus den Star-Wars-Filmen, und kleine Kinder, die Schilder schwenkten, auf denen »Kobe Diem« geschrieben stand. Doch trotz dieses verrückten Treibens hatte dieser Aufmarsch, der an ein altes Ritual erinnerte, mit Blick auf das heutige Los Angeles etwas Beeindruckendes an sich, oder wie Jeff Weiss, ein Autor der LA Weekly, es ausdrückte: »Es muss nach unseren Vorstellungen so ähnlich gewesen sein wie die Begrüßung der römischen Legionen, als sie aus Gallien heimkehrten.«

Aber um ehrlich zu sein: Ich habe mich bei Siegesfeiern nie wirklich wohlgefühlt, was angesichts meines Berufes eher seltsam anmutet. Zunächst einmal habe ich Angst vor großen Menschenmengen. Während eines Spiels macht mir das nichts aus, aber es gibt mir ein ungutes Gefühl in Situationen, die sich weniger lenken und überwachen lassen. Zudem stand ich nie gerne im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Das mag meiner angeborenen Schüchternheit geschuldet sein, oder auch den widersprüchlichen Aussagen, die ich von meinen Eltern, die ihres Zeichens beide Geistliche waren, zu hören bekam. In ihren Augen war es eine gute Sache, zu gewinnen, und tatsächlich war meine Mutter eine der größten Kämpfernaturen, die ich kannte. Aber im eigenen Erfolg zu schwelgen galt als Beleidigung gegenüber Gott. Oder wie meine Eltern gesagt hätten: »Die Ehre gebührt Ihm.«

Bei dieser Feier ging es jedoch nicht um mich, sondern um die bemerkenswerte Wandlung, die die Spieler auf dem Weg zur NBA-Meisterschaft 2009 durchgemacht hatten. Man konnte es in ihren Gesichtern sehen, als sie die lange violette und goldene Treppe ins Coliseum hinuntergingen, jeder mit Meisterschafts-T-Shirt bekleidet und Rally-Cap auf dem Kopf. Sie lachten, rempelten sich an und strahlten vor Freude, während das Publikum vor Begeisterung brüllte. Vier Jahre zuvor hatten es die Lakers noch nicht einmal in die Playoffs geschafft. Jetzt waren sie die Champions der Basketballwelt. Manche Trainer sind besessen davon, Trophäen zu gewinnen, während sich andere gerne im Fernsehen sehen. Was mich jedoch bewegt, ist, wenn junge Männer sich zusammenschließen und in den Zauber eintauchen, der sich in dem Moment manifestiert, wenn sie sich – mit Herz und Seele – auf etwas fokussieren, das größer ist als sie selbst. Wenn man das einmal erlebt hat, wird man es nie wieder vergessen.

Das Symbol ist der Ring.

In der NBA symbolisieren die Ringe Status und Macht. Ganz gleich, wie protzig oder unförmig ein Meisterschaftsring auch sein mag: Der Traum, einen solchen Ring zu gewinnen, ist es, was die Spieler motiviert, sich durch eine lange NBA-Saison zu quälen. Jerry Krause, der ehemalige General Manager der Chicago Bulls, hatte das verstanden. Als ich 1987 als Assistenztrainer zu dem Team kam, bat er mich, einen der beiden Meisterschaftsringe, die ich als Spieler der New York Knicks gewonnen hatte, zu tragen, und zwar als Motivationsanreiz für die jungen Spieler der Bulls. Als ich noch Trainer bei der Continental Basketball Association war, trug ich bei den Playoffs stets einen Ring. Aber die Vorstellung, jeden Tag einen so großen Klunker am Finger zu haben, schien mir doch etwas zu gewagt. Einen Monat später, nachdem mir Jerry seine Bitte unterbreitet hatte, fiel der Stein in der Mitte des Rings, während ich bei Bennigan’s zu Abend aß, heraus und wurde nie wieder gefunden. Danach trug ich die Ringe nur noch bei den Playoffs und zu besonderen Anlässen wie hier im Coliseum, wo Tausende von Menschen im Triumph schwelgten.

Psychologisch betrachtet symbolisiert der Ring etwas sehr Tiefgründiges, nämlich die Suche des Selbst nach Harmonie, Verbundenheit und Ganzheit. In der Kultur der amerikanischen Ureinwohner beispielsweise hatte die einigende Kraft des Kreises eine so große Bedeutung, dass ganze Völker als eine Reihe miteinander verbundener Ringe (oder Reifen) verstanden wurden. Das Tipi war ein Ring, ebenso wie das Lagerfeuer, das Dorf und die inhärente Struktur des Volkes selbst – Kreise in Kreisen, die keinen Anfang und kein Ende haben.

Die Mehrheit der Spieler war mit der Seelenkunde der amerikanischen Ureinwohner nicht sonderlich vertraut. Gleichwohl hatten sie intuitiv die tiefere Bedeutung des Rings verstanden. Zu Beginn der Saison hatten sie sich eine Art Sprechchor ausgedacht, den sie vor jedem Spiel laut ausriefen, während ihre Hände zusammen einen Kreis bildeten.

One, two, three – RING!

Nachdem die Spieler ihre Plätze auf der Bühne – dem transportablen Basketballfeld der Lakers aus dem Staple Center – eingenommen hatten, erhob ich mich und wandte mich an das Publikum. »Was war das Motto unseres Teams? Der Ring«, sagte ich und ließ meinen der letzten Meisterschaft, die wir 2002 gewonnen hatten, aufblinken. »Der Ring. Das war das Motto. Es ist nicht nur das goldene Band. Es ist der Kreis, der alle diese Spieler miteinander verbindet; eine gegenseitige große Liebe.«

Der Kreis der Liebe.

So denken die meisten Basketballfans wohl kaum über ihren Sport. Aber nach mehr als 40 Jahren, in denen ich mit diesem Geschäft als Spieler und als Coach auf höchstem Niveau zu tun habe, kann ich mir keinen treffenderen Ausdruck vorstellen, um die geheimnisvolle Alchemie zu beschreiben, die die Spieler zusammenschweißt und sie in ihrem Streben nach dem Unmöglichen vereint.

Natürlich reden wir hier nicht von einer romantischen Liebe oder gar von einer Bruderliebe im traditionellen christlichen Sinne. Der beste Vergleich, der mir dazu einfällt, ist die starke emotionale Verbundenheit, die große Kämpfer im Gefecht erleben.

Vor einigen Jahren schloss sich der Journalist Sebastian Junger einem Zug amerikanischer Soldaten an, stationiert in einer der gefährlichsten Gegenden Afghanistans. Er wollte herausfinden, was diese unglaublich mutigen jungen Männer befähigte, unter solch schrecklichen Bedingungen zu kämpfen. Er erkannte, wie er in seinem Buch War: Ein Jahr im Krieg schildert, dass der für den Kampf erforderliche Mut untrennbar mit Liebe verbunden war. Aufgrund der starken Brüderlichkeit, mit der sich die Soldaten zusammengeschlossen hatten, machten sie sich mehr Sorgen um das Wohlergehen ihrer Kameraden als um sich selbst. Junger erinnert sich an einen Soldaten, der ihm sagte, dass er sich für jeden einzelnen seiner Zuggefährten vor eine Granate werfen würde, auch für diejenigen, die er nicht besonders mochte. Als Junger nach dem Grund dafür fragte, erwiderte der Soldat: »Weil ich meine Brüder wirklich liebe. In meinen Augen sind wir hier so etwas wie Brüder. Ihr Leben retten zu können, damit sie leben, lohnt sich meiner Meinung nach. Jeder andere würde es auch für mich tun.«

Diese Art der Verbundenheit, die im Zivilleben praktisch unmöglich ist, ist entscheidend für den Erfolg, sagt Junger, denn ohne sie sei alles andere nicht möglich.

Ich will mit diesem Vergleich nicht zu weit gehen. Basketballspieler riskieren nicht jeden Tag ihr Leben wie Soldaten in Krisengebieten, aber in vielerlei Hinsicht gilt das gleiche Prinzip. Es bedarf einiger wichtiger Faktoren, um eine NBA-Meisterschaft zu gewinnen. Dazu gehört die richtige Mischung aus Talent, Kreativität, Intelligenz, Härte und natürlich auch Glück. Fehlt einem Team jedoch die wichtigste Zutat – Liebe –, sind all die anderen Faktoren bedeutungslos.

Ein solches Bewusstsein zu entwickeln geschieht nicht über Nacht. Es dauert Jahre, um junge Sportler dahin zu bringen, ihr Ego zu überwinden und sich hundertprozentig als Teil einer Gruppe zu erfahren. Die NBA ist nicht gerade das freundlichste Terrain, um Selbstlosigkeit zu lehren. Auch wenn beim Basketball ein Team auf dem Feld aus fünf Personen besteht, so zelebriert die Kulturmaschinerie rings um den Sport das eigennützige Verhalten des Einzelnen und hebt die individuelle Leistung gegenüber dem Teamzusammenhalt hervor.

Als ich 1967 begann, für die Knicks zu spielen, war das nicht so. Damals bekamen die meisten Spieler ein bescheidenes Gehalt gezahlt und mussten im Sommer noch Teilzeitjobs annehmen, um über die Runden zu kommen. Denn damals wurden die Spiele nur selten im Fernsehen übertragen, und es gab keinen Videozusammenschnitt unserer besten Szenen, und Twitter war noch lange nicht erfunden. Das änderte sich in den 1980er-Jahren, und zwar zum großen Teil befeuert durch die bekannte Rivalität zwischen Magic Johnson und Larry Bird, aber auch durch Michael Jordan, der als ein weltweites Phänomen in Erscheinung trat. Heute hat sich Basketball zu einem Multimilliarden-Dollar-Geschäft entwickelt, mit Fans auf der ganzen Welt und einer ausgeklügelten Medienmaschinerie, die all das überträgt, was auf dem Feld und außerhalb davon passiert, rund um die Uhr. Das bedauerliche Nebenprodukt all dessen ist eine marketinggesteuerte Obsession, berühmte und reiche Superstars heranzuzüchten, um die Egos einer Handvoll von Spielern zu tätscheln und dabei genau das zunichtezumachen, was die meisten Menschen am Basketball fasziniert: die Schönheit des Spiels an sich.

Wie die meisten Champion-Teams der NBA hatten die Lakers der Jahre 2008/09 damit zu kämpfen, sich von einem Team, das keinerlei Zusammenhalt kannte und stattdessen von der jeweiligen Selbstüberzeugung der Spieler dominiert wurde, zu einer vereinten Mannschaft zusammenzuraufen, in der das Selbst des Einzelnen keine Rolle spielte. Sie waren nicht das hervorragendste Team, das ich je trainiert habe; diese Ehre gebührt den Chicago Bulls der Jahre 1995/96, angeführt von Michael Jordan und Scottie Pippen. Die Spieler waren auch nicht so talentiert wie diejenigen der Lakers-Mannschaft von 1999/00, zu der Spieler wie Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Glen Rice, Robert Horry, Rick Fox und Derek Fisher gehörten, die in spielentscheidenden Momenten Punkte erzielen konnten. Doch in der vereinten DNA der Lakers der Jahre 2008/09 steckte die noch nicht ausgereifte Veranlagung, etwas Großes zu erreichen.

Die Spieler machten einen sieghungrigeren Eindruck als je zuvor, als sie im August 2008 ins Trainingslager kamen. Am Ende der vorherigen Saison war ihnen ein nahezu übernatürlicher Durchmarsch bis in die Finalrunde gelungen, wo sie auf die Celtics trafen, nur um dann in Boston gedemütigt zu werden und das entscheidende Spiel 6 mit 39 Punkten Unterschied zu verlieren.

Klar, die Abreibung, die uns Kevin Garnett und Co. verpassten – ganz zu schweigen von der qualvollen Fahrt zu unserem Hotel durch die Meute der Celtic-Fans –, war eine knallharte Erfahrung für uns gewesen, insbesondere für die jüngeren Spieler, die die Bostoner Gehässigkeit vorher noch nicht zu spüren bekommen hatten.

Manche Teams sind nach solchen Niederlagen demoralisiert, aber diese junge, motivierte Truppe fühlte sich wie von einem Motor angetrieben, weil sie dem Sieg so nahe gewesen war, auch wenn sie ihn sich von einem noch härteren Gegner, der auch körperlich einschüchternder war, nehmen lassen musste. Kobe, der in jenem Jahr zum MVP, dem wertvollsten Spieler der NBA ernannt worden war, zeichnete sich dadurch aus, dass er besonders konzentriert war. Ich war immer wieder beeindruckt von seiner Belastbarkeit und seinem immensen Selbstvertrauen. Anders als Shaq, der oft von Selbstzweifeln geplagt wurde, ließ Kobe nie negative Gedanken aufkommen. Legte jemand die Messlatte auf 3 Meter, sprang Kobe 3,30 Meter, auch wenn niemand es je zuvor getan hatte. Mit dieser Einstellung traf er in jenem Herbst im Trainingslager ein und konnte diese in großem Maße auf seine Teamkameraden übertragen.

Was mich jedoch am meisten überraschte, war nicht Kobes eiserne Entschlossenheit, sondern sein sich veränderndes Verhältnis zu seinen Mannschaftskollegen. Von dem schnoddrigen Youngster, der so versessen darauf war, der beste Spieler aller Zeiten zu sein, sodass er allen anderen die Freude am Spiel raubte, war nichts mehr zu sehen. Der neue Kobe, der sich in jener Saison herauskristallisiert hatte, nahm sich seine Rolle als Teamleader zu Herzen. Vor Jahren, als ich das erste Mal nach L.A. kam, redete ich ihm gut zu, seine Zeit mit seinen Teamkameraden zu verbringen, statt sich in sein Hotelzimmer zu verkriechen und Videos über Basketball zu studieren. Er hatte für meinen Vorschlag jedoch nur Spott übrig gehabt und gemeint, die Jungs seien doch eh nur an Autos und Frauen interessiert. Jetzt aber gab er sich sichtlich Mühe, eine engere Beziehung zu seinen Mitspielern aufzubauen und herauszufinden, wie man sie zu einer Mannschaft formen konnte, die einen noch stärkeren Zusammenhalt zeigt.

Natürlich war es hilfreich, dass der andere Co-Captain des Teams, Derek Fisher, von Natur aus ein Teamleader mit außergewöhnlicher emotionaler Intelligenz war und zudem über ausgereifte Führungsqualitäten verfügte. Ich war froh, als »Fish«, der während unserer früheren drei aufeinanderfolgenden Meisterschaften eine Schlüsselrolle als Point Guard gespielt hatte, sich entschied, nach Spielen als Free Agent mit den Golden State Warriors und den Utah Jazz wieder nach L.A. zurückzukehren. Auch wenn Fish nicht so schnell war und nicht so viel Spielwitz besaß wie einige der jüngeren Point Guards in der Liga, so war er doch stark, zielstrebig und furchtlos und zeichnete sich durch seinen unerschütterlichen Charakter aus. Und trotz seiner mangelnden Schnelligkeit hatte er das Talent, den Ball rasch nach vorne zu bringen und unserem Angriff richtig Beine zu machen. Darüber hinaus war er ein hervorragender Spieler, der Dreier erzielen konnte, wenn die Zeit ablief. Vor allem aber existierte zwischen ihm und Kobe ein festes Band. Kobe respektierte Dereks mentale Disziplin und Zuverlässigkeit, wenn das Team unter Druck stand, und Derek hatte auch dann einen Draht zu Kobe, wenn die anderen nicht zu ihm durchdrangen.

Kobe und Fish begannen den ersten Tag im Trainingslager mit einer Rede, in der sie klarmachten, dass die anstehende Saison kein Sprint, sondern ein Marathon werden würde und dass wir uns darauf konzentrieren müssten, Stärke mit Stärke zu begegnen und uns nicht von physischem Druck einschüchtern zu lassen. Und ausgerechnet Kobe sprach mit jedem Tag mehr und mehr wie ich selbst.

In ihrem wegweisenden Buch Tribal Leadership beschreiben die Managementberater Dave Logan, John King und Halee Fischer-Wright die fünf Stufen der Stammesentwicklung, die sie nach ausgiebigen Recherchen in kleinen und mittelständischen Unternehmen ausgearbeitet haben. Auch wenn Basketballmannschaften natürlich keine Stämme sind, so weisen beide Gruppen doch viele gemeinsame Merkmale auf, die sich nach demselben Schema entwickeln:

1. STUFE – trifft auf die meisten Straßenbanden zu und zeichnet sich durch Verzweiflung, Feindseligkeit und die kollektive Überzeugung aus, dass das »Leben scheiße« ist.

2. STUFE – Hier trifft man hauptsächlich apathische Menschen an, die sich als Opfer sehen, die auf passive Weise feindlich gesinnt sind und die Einstellung haben, dass »mein Leben beschissen ist«. Denken Sie an die Fernsehserie The Office oder an die Comicfigur Dilbert.

3. STUFE – meint in erster Linie die individuelle Leistung und wird von dem Motto »Ich bin großartig (und du nicht)« getrieben. Gemäß den Autoren müssen diese Menschen in Unternehmen »siegen, und das Siegen ist für sie etwas Persönliches. Sie arbeiten und denken als Einzelne schneller als ihre Konkurrenten. Das daraus resultierende Selbstverständnis lässt sich als das des ›Einzelkämpfers‹ beschreiben.«

4. STUFE – Hier stehen der Stammesstolz und die Überzeugung im Mittelpunkt, dass »wir großartig sind (und die anderen nicht)«. Ein solches Team erfordert einen starken Gegner, und je größer der Feind, desto stärker ist der Stamm.

5. STUFE – Dieses Level wird eher selten erreicht; es ist gekennzeichnet durch ein naives Staunen und den festen Glauben, dass das »Leben großartig ist« (siehe die Bulls, Chicago, 1995–98).

Unter gleichen Bedingungen, so Logan und seine Mitautoren, ist eine Kultur der 5. Stufe einer Kultur der 4. Stufe überlegen, die wiederum diejenige der 3. Stufe übertrifft und so weiter. Außerdem ändern sich die Regeln, wenn man von einer Kultur zur anderen übergeht. Das ist der Grund, warum die sogenannten allgemeinen Prinzipien, die in den meisten Büchern über Führungsqualitäten erwähnt werden, sich nur selten als stichhaltig erweisen. Damit eine Kultur von einer Stufe zur anderen übergehen kann, müssen die entsprechenden Schalthebel für das jeweilige Stadium in der Entwicklung der Gemeinschaft ausfindig gemacht werden.

Während der Saison 2008/09 mussten sich die Lakers von einem Team der 3. Stufe zu einem der 4. Stufe entwickeln, um zu gewinnen. Entscheidend dafür war, viele wichtige Spieler dazu zu bringen, uneigennütziger in ein Spiel zu gehen. Um Kobe machte ich mir keine allzu großen Sorgen, obwohl er, wenn sich Frust in ihm breitmachte, jederzeit einen Wurf nach dem anderen nehmen konnte. Doch zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere wusste ich, dass er eingesehen hatte, wie unsinnig es war, jedes Mal, wenn er am Ball war, zu versuchen, Punkte zu erzielen. Ich machte mir auch keine Gedanken um Fish oder Pau Gasol, die geborene Teamplayer waren. Was mich am meisten beunruhigte, waren einige der jüngeren Spieler, die sich bei den Fernsehzuschauern von SportsCenter auf ESPN einen Namen machen wollten.

Doch zu meiner Überraschung stellte ich zu Saisonbeginn fest, dass selbst einige der unreifsten Spieler des Teams konzentriert und zielstrebig waren. »Wir hatte eine ernste Aufgabe vor uns, da gab es kein Lockerlassen«, sagt Forward Luke Walton. »Als wir das Finale erreichten, stand eine Niederlage einfach außer Frage.«

Wir legten einen furiosen Start hin, gewannen 21 unserer ersten 25 Spiele, und als wir an Weihnachten zu Hause gegen die Celtics antraten, waren wir ein Team, das wesentlich beherzter war als in den Playoffs des Vorjahres. Wir gingen im Spiel taktisch so vor, wie es von den »Basketballgöttern« verlangt wurde: Wir wussten, wie wir die gegnerische Verteidigungsformation während des Spiels lesen und an ihr vorbeikommen konnten. Im Grunde genommen reagierten wir alle harmonisch wie eine fein abgestimmte Jazz-Combo. Diese neuen Lakers schlugen die Celtics mit 92:83 und tänzelten dann durch die Saison zur besten Bilanz in der Western Conference (65 Siege, 17 Niederlagen).

Die größte Bedrohung ging in der zweiten Runde der Playoffs von den Houston Rockets aus, die die Serie auf sieben Spiele ausdehnten, obwohl sie in Spiel 3 ihren Star Yao Ming verloren, da er sich einen Fuß gebrochen hatte. Unser größter Schwachpunkt war der Irrglaube, dass wir uns allein auf unsere Spielbegabung verlassen könnten. Aber so siegessicher wir auch waren, weil dem anderen Team die drei besten Spieler fehlten: Der sehr enge Kampf zeigte unseren Spielern, wie tückisch die Playoffs sein können, und brachte sie einen Schritt näher, sich zu einem Team der 4. Stufe mit selbstlosen Spielern zu entwickeln.

Keine Frage: Das Team, das in Orlando nach dem Gewinn der NBA-Finals – wozu es fünf Spiele bedurfte – vom Feld ging, war ein anderes als dasjenige, das im Jahr zuvor auf dem Platz des TD Garden in Boston auseinandergefallen war. Die Spieler waren nicht nur zäher und selbstbewusster, sondern auch von einem starken Zusammenhalt geprägt. »Es gab einfach so etwas wie eine Brüderlichkeit«, sagte Kobe. »Das ist alles – wir waren Brüder.«

Die meisten Trainer, die ich kenne, verbringen viel Zeit damit, Spielzüge in Form von Diagrammen aufzuzeichnen. Ich muss gestehen, dass ich manchmal selbst in diese Falle getappt bin. Was jedoch die meisten Menschen an diesem Sport fasziniert, ist nicht das endlose Gerede über irgendwelche Strategien, das durch den Äther schwirrt. Vielmehr ist es das, was ich gerne als die »spirituelle Natur des Spiels« bezeichne.

Ich kann nicht behaupten, ein Experte in Sachen Führungstheorie zu sein. Ich weiß jedoch, dass die Kunst, eine Gruppe junger, ehrgeiziger Menschen in ein ganzheitliches Meisterschaftsteam zu verwandeln, kein mechanischer Prozess ist. Es ist eher ein geheimnisvoller Balanceakt, der nicht nur eine gründliche Kenntnis der Gesetze voraussetzt, die dem Spiel zugrunde liegen, sondern auch ein offenes Herz, einen klaren Verstand und eine tiefe Neugierde für die Wege des menschlichen Geistes.

Dieses Buch handelt von meiner Reise, auf der ich versucht habe, dieses Geheimnis zu lüften.

Kapitel 2

Die Jackson-Elf

Man kann nicht gegen die Spielregeln verstoßen, solange man nicht weiß, wie man das Spiel zu spielen hat.

Ricky Lee Jones

Bevor wir fortfahren, möchte ich einen Überblick über die Grundprinzipien der achtsamen Menschenführung geben, die ich über die Jahre entwickelt habe, um mit deren Hilfe aus schlecht organisierten Teams NBA-Champions zu machen. Hochtrabende Theorien zum effektiven Management wird man hier vergeblich suchen. In Sachen Menschenführung ist, wie bei den meisten Dingen des Lebens, der beste Ansatz stets der einfachste.

1. Menschenführung – von innen nach außen

Manche Trainer schließen sich gerne den Lemmingen an und laufen einfach mit. Sie investieren übermäßig viel Zeit in das Studium dessen, was andere Trainer machen, und probieren jede neue schrille Methode aus, um sich einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu verschaffen. Dieser methodische Ansatz, bei dem man den Blick vom äußeren Umfeld auf den inneren Kern der Sache, das heißt auf das Team, lenkt, mag kurzfristig funktionieren, vorausgesetzt, man ist eine starke, charismatische Persönlichkeit. Das geht jedoch unweigerlich ins Auge, wenn die Spieler es leid sind, sich einschüchtern zu lassen, und gänzlich abschalten – oder aber, was noch wahrscheinlicher ist: wenn die Gegner sich schlaumachen über deine Strategien und ein kluges Vorgehen austüfteln, mit dem sie deiner nächsten Taktik Paroli bieten.

Ich schließe mich allein aufgrund meines Naturells nicht den Lemmingen an. Das geht auf meine Kindheit zurück, als meine Eltern – beide waren Pastoren der Pfingstbewegung – mir religiöse Dogmen förmlich eintrichterten. Von mir wurde erwartet, auf streng vorgeschriebene Weise zu denken und mich entsprechend zu verhalten. Als Erwachsener versuchte ich, mich von dieser frühen elterlichen Prägung zu befreien; ich wollte ein aufgeschlosseneres, für mich persönlich sinnvolleres Dasein in der Welt entfalten.

Lange Zeit glaubte ich, meine persönlichen Überzeugungen strikt von meinem Berufsleben fernhalten zu müssen. In meinem Bestreben, mit meinem eigenen spirituellen Verlangen klarzukommen, probierte ich mich an vielen religiösen Ideen und Praktiken, von christlicher Mystik bis hin zu Zen-Meditation und den Ritualen der amerikanischen Ureinwohner. Schließlich gelangte ich zu einer Synthese, die mir authentisch erschien. Und obwohl ich zunächst befürchtete, dass meine Spieler meine unorthodoxen Ansichten etwas verrückt finden könnten, stellte ich im Lauf der Zeit fest: Je mehr ich aus dem Herzen sprach, desto besser hörten mir die Jungs zu und konnten von dem, was ich an Informationen und Fakten zusammengetragen hatte, profitieren.

2. Drosselung des Egos

Bill Fitch, mein Coach an der University of North Dakota, wurde einmal von einem Reporter gefragt, ob der Umgang mit schwierigen Menschen ihm Magenschmerzen bereiten würde, und er erwiderte: »Ich bin derjenige, der den Leuten Magenschmerzen bereitet, nicht umgekehrt.« Fitch, der später ein erfolgreicher NBA-Trainer wurde, steht für einen der gängigsten Trainingsstile, und zwar nach dem gebieterischen Motto: »Entweder du tust, was ich dir sage, oder du fliegst raus!«, was jedoch in Bills Fall infolge seines verschmitzten Humors in etwas milderer Form rüberkam. Der andere klassische Trainertyp ist der »Schleimer-Coach«, der seine Stars im Team zu beschwichtigen versucht und ihr bester Freund sein möchte – was jedoch allenfalls ein albernes Gehabe ist.

Ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Nach Jahren des Experimentierens stellte ich fest: Je mehr ich versuchte, Macht auszuüben, desto weniger Macht ging von mir aus. Ich lernte, mein Ego zu drosseln und den Spielern so gut es ging meine Vorstellungen nahezubringen, ohne dabei meine Autorität aufzugeben. Kurioserweise hatte dieser Ansatz mich als Coach noch wirkmächtiger gemacht, denn er nahm mir die Last von den Schultern, die Träume und Visionen des Teams zu bewahren und aufrechtzuhalten.

Manche Trainer bestehen darauf, das letzte Wort zu haben. Ich versuchte jedoch stets ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder eine Führungsrolle spielte, vom noch unerfahrenen Rookie bis zum alterfahrenen Veteranen. Wenn es dein vorrangiges Ziel ist, ein Team in harmonischen Einklang zu bringen und eine Einheit daraus zu formen, ergibt es keinen Sinn, deine Autorität auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen.

Das Zurückschrauben des Egos bedeutet nicht, ein Schwächling zu sein. Das habe ich von meinem Mentor Red Holzman, dem ehemaligen Coach der Knicks, gelernt, einer der selbstlosesten Führungspersönlichkeiten, die ich je gekannt habe. Als wir mit dem Team einmal im Bus unterwegs waren, ertönte aus dem Ghettoblaster eines Spielers plötzlich harte Rockmusik. Red ging zu dem Jungen und sagte. »Hey, hast du auch etwas von Glenn Miller dabei?« Der Bursche schaute Red an, als wäre er von allen guten Geistern verlassen. »Nun«, sagte Red, »falls ja, dann kannst du etwas von meiner Musik und etwas von deiner spielen. Ansonsten schalte dieses verdammte Ding aus.« Danach setzte Red sich neben mich und sagte: »Du weißt ja, die Spieler haben ihren Stolz, aber manchmal vergessen sie, dass auch die Trainer ihren haben.«

3. Jedem Spieler seine Bestimmung

Was ich als Trainer gelernt habe, ist, dass man anderen Menschen nicht seinen Willen aufzwingen kann. Wenn man möchte, dass sie anders handeln oder agieren, müssen sie angespornt werden, sich selbst zu ändern.

Für die meisten Spieler ist es Usus, das Denken ihren Trainern zu überlassen. Wenn sich auf dem Spielfeld ein Problem entwickelt, schauen sie nervös zur Seitenlinie und erwarten vom Coach, dass er eine Lösung parat hat. Viele Trainer tun ihnen diesen Gefallen. Ich aber nicht. Ich wollte immer, dass die Spieler sich selbst Gedanken machen, sodass sie im Kampf auf dem Platz schwierige Entscheidungen treffen können.

Als Faustformel in der NBA gilt, eine Auszeit zu nehmen, sobald das gegnerische Team einen 6:0-Lauf hinlegt. Ich ließ jedoch, sehr zum Entsetzen meines Trainerstabs, die Uhr an diesem Punkt noch weiterlaufen, sodass die Jungs auf dem Feld sich zwangsläufig selbst eine Lösung einfallen lassen mussten. Das sorgte nicht nur für ein solidarisches Gefühl unter den Spielern, sondern steigerte auch, wie Michael Jordan es stets nannte, die kollektive »Denkkraft« des Teams.

Auf einer anderen Ebene habe ich immer versucht, jedem Spieler die Freiheit zu geben, eine eigene Rolle innerhalb des Teams zu finden. Ich habe Dutzende von Spielern erlebt, deren Karriere ein plötzliches Ende nahm und die in der Versenkung verschwanden, nicht nur aufgrund ihres mangelnden Talents, sondern weil sie es nicht verstanden, sich in das Schema des Basketballs einzufügen, das der NBA zugrunde liegt.

Mein Ansatz war stets, jeden Spieler als ein Ganzes zu betrachten, und nicht nur als ein Rädchen in der Basketballmaschinerie. Das bedeutete, ihn dahinzubringen, selbst herauszufinden, welche besonderen Qualitäten er ins Spiel einbringen konnte, neben seiner Fähigkeit, zu werfen und Pässe zu spielen. Wie beherzt war er? Oder wie belastbar? Wie war es um seinen Charakter bestellt, wenn wir angegriffen wurden? Viele Spieler, die ich trainiert habe, machten auf dem Papier nicht viel her. Aber während sie sich ihre eigene Rolle zulegten, wurden sie zu überragenden Champions. Derek Fisher ist ein Paradebeispiel dafür. Er begann als Backup-Point-Guard für die Lakers, dessen Lauftempo und Wurffähigkeiten eher durchschnittlich waren. Er trainierte jedoch unermüdlich und wandelte sich zu einem unbezahlbaren Clutch-Spieler, der in entscheidenden Situationen unter Druck Punkte erzielen konnte, und wurde zu einer der besten Führungspersönlichkeiten, die ich je trainiert habe.

4. Der Weg zur Freiheit ist ein schönes System

Als ich 1987 als Assistenztrainer zu den Bulls kam, brachte mir mein Kollege Tex Winter eine Taktik bei, die als Triangle Offense (dt. »Dreiecksoffensive«) bekannt ist und die perfekt mit den Wertvorstellungen der Selbstlosigkeit und Achtsamkeit übereinstimmt, die mich der Zen-Buddhismus gelehrt hat. Tex wurde als Student an der University of Southern California (USC) mit den Grundlagen dieses Systems vertraut, und zwar unter dem legendären Coach Sam Barry. Als Cheftrainer des Basketballteams der Kansas State University verfeinerte Tex diese Form des Offensivspiels und führte die Wildcats damit zu acht Meistertiteln und zwei Final-Four-Teilnahmen. Er verließ sich auch auf diese Taktik, als er der Chefcoach der Houston Rockets war. (Tex’ Teamkameraden an der USC, Bill Sharman und Alex Hannum, nutzten ihre eigenen Varianten der Triangle Offense, um mit den Lakers beziehungsweise den Philadelphia 76ers Meisterschaften zu gewinnen.)

Obwohl Tex und ich mit der Triangle Offense bei den Bulls und den Lakers außerordentlich erfolgreich waren, gibt es immer noch viele Missverständnisse darüber, wie das System funktioniert. Kritiker bezeichnen es als unflexibel, als veraltet und schwierig zu erlernen, was aber alles nicht stimmt. Tatsächlich ist die Triangle Offense eine einfachere Angriffstaktik als die der meisten heutigen Teams in der NBA. Das Beste daran ist, dass sie automatisch die Kreativität und Teamarbeit fördert, und die Spieler müssen nicht etliche Set plays, die in der Hälfte des Gegners angewendet werden, auswendig lernen.

Was mich an der Triangle Offense reizte, war, wie sie den Spielern mehr Handlungsfähigkeit gibt, indem sie jedem eine zentrale Rolle zuweist und ein hohes Maß an Kreativität innerhalb eines klaren, gut definierten Spielaufbaus ermöglicht. Entscheidend ist, jedem Spieler beizubringen, die gegnerische Verteidigung zu lesen und entsprechend zu reagieren. So kann die Mannschaft aufeinander abgestimmt zusammenspielen – je nach dem, was gerade auf dem Feld passiert. Beim Triangle kann man nicht herumstehen und darauf warten, dass die Michael Jordans und Kobe Bryants dieser Welt anfangen zu zaubern. Alle fünf Spieler müssen in jeder Sekunde voll dabei sein, ansonsten scheitert das ganze System. Dies setzt einen anhaltenden Prozess in Gang, bei dem Probleme gemeinsam durch die Spieler auf dem Platz in Echtzeit gelöst werden, und nicht nur auf dem Klemmbrett des Trainers während der Auszeiten. Wenn die Triangle Offense richtig funktioniert, ist es praktisch unmöglich, sie aufzuhalten, weil niemand weiß, was als Nächstes passiert, nicht einmal die Spieler selbst.

5. Aus dem Alltäglichen etwas Heiliges machen

Als Junge fand ich es erstaunlich, wie es meinen Eltern gelang, für ein Leben in Gemeinschaft zu sorgen; sie verwandelten das harte Leben in der Prärie Montanas und North Dakotas in eine sakrale Erfahrung.

Man kennt das kirchliche Loblied:

Gesegnet sei das Band, das verbindet

Unsere Herzen in christlicher Liebe;

Die Gemeinschaft gleichgesinnter Gemüter

Ist wie die dort oben.

Das ist die Essenz dessen, was es bedeutet, Menschen zusammenzubringen und sie mit etwas zu verbinden, das größer ist als sie selbst. Als ich heranwuchs, habe ich dieses Lied tausendmal gehört und erlebt, was geschieht, wenn Menschen vom Geist berührt werden und er sie eint. Die Rituale hatten eine starke Auswirkung auf mich – und auf meinen Führungsstil –, auch wenn ich mich später vom Glauben der Pfingstbewegung distanzierte und in spiritueller Hinsicht eine neue Richtung fand.

Einmal, als die Bulls nach einem hart umkämpften und knappen Sieg in den Mannschaftsbus stiegen, sagte mein Athletiktrainer Chip Schaefer, er wünschte, wir könnten diese Energie aus dem Spiel wie einen Zaubertrank in eine Flasche abfüllen, damit wir sie immer dann herauslassen können, wenn wir sie brauchen. Das ist eine schöne Idee, doch ich habe gelernt, dass die Kräfte, die für ein harmonisches Band unter den Menschen sorgen, nicht so eindeutig sind. Sie lassen sich nicht nach Wunsch herbeirufen, aber man kann sein Bestes tun, um die Voraussetzungen zu schaffen, die diese Art der Transformation fördern; das ähnelt sehr dem, was meine Eltern jeden Sonntag in der Kirche versuchten.

Ich denke, meine Aufgabe als Trainer bestand darin, aus einer der profansten Tätigkeiten der Welt etwas Sinnvolles zu machen: Profibasketball zu spielen. Trotz des ganzen Glamours, der sich wie ein Ring um diesen Sport legt, kann das Spielen tagein, tagaus, erst in der einen, dann in einer anderen Stadt, etwas Nervtötendes sein. Deshalb habe ich Meditation zum Bestandteil des Trainings gemacht. Ich wollte den Spielern neben den grafischen Darstellungen der Spielzüge an der Tafel etwas geben, auf das sie sich konzentrieren konnten. Darüber hinaus haben wir oft eigene Rituale ins Leben gerufen, um dem Training einen gewissen sakralen Hauch zu verleihen.

Zu Beginn des Trainingslagers haben wir beispielsweise ein Ritual durchgeführt, das ich von dem großartigen Footballspieler Vince Lombardi übernommen hatte. Die Spieler stellten sich an der Grundlinie in einer Reihe auf, und ich bat sie, mich in dieser Saison als ihren Trainer anzuerkennen, und sagte: »Gott hat mich dazu bestimmt, euch junge Männer zu trainieren, und ich nehme die mir übertragene Rolle an. Wenn ihr die von mir angenommene Aufgabe akzeptieren und meinem Training folgen wollt, dann müsst ihr als Zeichen eurer Einwilligung diese Linie überschreiten.« Und wunderbarerweise haben sie es auch jedes Mal getan.

Wir haben das auf eher lustige Art und Weise zelebriert, aber stets mit ernster Absicht. Das Wesentliche des Coachings besteht darin, die Spieler dazu zu bringen, von ganzem Herzen damit einverstanden zu sein, gecoacht zu werden, und ihnen dann das zu vermitteln, was sie als die Bestimmung ihres Teams betrachten.

6. Ein Atem – ein Geist

Als ich die Lakers 1999 übernahm, war es ein Team mit talentierten Spielern, denen es allerdings sehr an Konzentration mangelte. In den Playoffs brach die Mannschaft oft auseinander, weil sie eine so konfuse und undisziplinierte Offensive spielte, und die besseren Teams wie die San Antonio Spurs und die Utah Jazz hatten durchschaut, wie sie die stärkste Waffe der Lakers – Shaquille O’Neal – ausschalten konnten.

Ja, wir konnten einige taktische Züge machen, um diese Schwachpunkte zu kompensieren, aber was die Spieler wirklich brauchten, war ein Weg, den wilden Selbstgesprächen, die sie in ihren Köpfen führten, ein Ende zu bereiten und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, Basketballspiele zu gewinnen. Als ich Head Coach der Bulls war, mussten die Spieler mit dem Medienrummel um Michael Jordan fertigwerden. Das war jedoch nichts im Vergleich zu all dem Wahnsinn, dem sich die Lakers im Kosmos der Promi-Kultur ausgesetzt sahen. Um die Spieler zur Ruhe kommen zu lassen, machte ich sie mit einer der Methoden bekannt, die ich bei den Bulls erfolgreich angewendet hatte: der Achtsamkeitsmeditation.

Viele Trainer haben mich wegen meiner Meditationsexperimente aufgezogen. Einmal kamen die College-Basketballtrainer Dean Smith und Bobby Knight zu einem Spiel der Lakers und fragten mich: »Stimmt es, Phil, dass ihr, du und dein Team, vor den Spielen in einem dunklen Raum sitzt und Händchen haltet?«

Ich konnte darüber nur lachen. Die Achtsamkeitsmeditation hat zwar ihre Wurzeln im Buddhismus, ist aber eine leicht zugängliche Methode, um den rastlosen Geist zu beruhigen und die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was im gegenwärtigen Augenblick geschieht.

Das ist für Basketballspieler, die oft unter enormem Druck stehen und innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Spielentscheidungen treffen müssen, äußerst nützlich. Außerdem stellte ich fest: Wenn ich die Spieler in Ruhe zusammensitzen und sie alle synchron atmen ließ, konnte ich sie ohne Worte besser in Einklang bringen, als wenn ich auf sie einredete. Ein Atem ist gleich einem Geist.

Ein weiterer Aspekt der buddhistischen Lehre, der mich nachhaltig geprägt hat, ist, welche zentrale Bedeutung Aufgeschlossenheit und Freiraum haben. Der Zen-Lehrer Shunryu Suzuki verglich den menschlichen Geist mit einer Kuh auf einer Weide. Sperrt man die Kuh in ein enges Gehege ein, wird sie nervös und frustriert und beginnt, das Gras des Nachbarn zu fressen. Lässt man die Kuh jedoch auf einer großen Wiese weiden, auf der sie sich frei bewegen kann, ist sie zufriedener und wird nicht so schnell ausbrechen. Für mich hat diese Herangehensweise an die geistige Disziplin etwas sehr Erfrischendes, jedenfalls im Vergleich zu dem eingeschränkten Denken, das mir als Kind eingeimpft wurde.

Ich habe auch festgestellt, dass man mithilfe von Suzukis Metapher ein Team leiten kann. Legt man den Spielern zu viele Einschränkungen auf, verbringen sie zu viel Zeit damit, sich den Methoden des Trainers zu widersetzen. Sie brauchen, wie jeder von uns, eine gewisse Struktur in ihrem Leben, aber eben auch genug Freiraum, um kreativ zu werden. Andernfalls verhalten sie sich wie die eingezäunte Kuh.

7. Der Schlüssel zum Erfolg ist Einfühlungsvermögen

In seiner neuen Übersetzung des chinesischen Tao Te King liefert Stephen Mitchell eine etwas gewagte Version hinsichtlich Laotses Auffassung über den richtigen Führungsstil:

Ich habe nur drei Dinge zu lehren:

Einfachheit, Geduld und Einfühlungsvermögen.

Diese drei sind die größten Schätze.

Einfach im Handeln und Denken,

kehrst du zur Quelle des Seins zurück.

Geduld mit Freunden und Feinden,

stimmst du mit den Dingen überein, wie sie sind.

Du bist mitfühlend mit dir selbst,

versöhnst alle Wesen der Welt.

Alle diese »Schätze« waren ein wesentlicher Bestandteil meines Coachings, doch Einfühlungskraft war der wichtigste. In der westlichen Welt fassen wir Empathie gerne als eine Art Wohltätigkeit auf, aber ich teile Laotses Ansicht, dass Einfühlungsgabe mit allen Wesen – nicht zuletzt mit sich selbst – der Schlüssel zum Abbau von Grenzen zwischen den Menschen ist.

Nun ist »Empathie« ein Wort, das nicht oft in Umkleidekabinen fällt. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass ein paar freundliche, bedächtige Worte große Veränderungen mit Blick auf die Beziehungen, die die Spieler untereinander pflegen, herbeiführen können, auch bei den härtesten Typen im Team.

Da ich selbst als Spieler angefangen habe, konnte ich mich stets in junge Männer hineinversetzen, die mit der brutalen Realität in der NBA konfrontiert werden. Die meisten Spieler leben in einem Zustand ständiger Angst; sie machen sich Sorgen, dass sie verletzt oder gedemütigt, gefeuert oder im Trade getauscht werden oder dass sie – und das ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann – einen blöden Fehler machen, der sie für den Rest ihres Lebens verfolgen wird.

Als ich für die Knicks spielte, musste ich aufgrund einer Rückenverletzung über ein Jahr lang pausieren. Ich konnte daher aus eigener Erfahrung mit Spielern, die ich trainiert habe, darüber sprechen, wie es sich anfühlt, wenn der Körper streikt und man nach einem Spiel jedes Gelenk mit Eis kühlen oder sogar eine ganze Saison lang auf der Bank sitzen muss.

Darüber hinaus halte ich es für wichtig, dass die Sportler lernen, ihre Herzen zu öffnen, damit sie auf sinnvolle Weise zusammenarbeiten können. Als Michael 1995 zu den Bulls zurückkehrte, nachdem er eineinhalb Jahre lang in der Baseball-Minor-League gespielt hatte, kannte er die meisten Spieler nicht und hatte das Gefühl, in keinster Weise mit dem Team harmonieren zu können. Erst als er beim Training in einen Streit mit Steve Kerr geriet, wurde ihm klar, dass er seine Teamkollegen besser kennenlernen musste. Er musste verstehen, wie sie ticken, damit er ergiebiger mit ihnen arbeiten konnte. Dieser Moment des Erwachens half Michael, eine einfühlsame Führungspersönlichkeit zu werden, und trug letztlich dazu bei, das Team zu einem der besten aller Zeiten zu machen.

8. Achte auf deinen Geist, nicht auf die Anzeigetafel

Stephen Covey, der Autor eines der einflussreichsten Bücher über Managementmethoden, erzählt folgende alte japanische Geschichte über einen Samurai-Krieger und seine drei Söhne: Der Samurai wollte seinen Söhnen klarmachen, wie wirkmächtig Teamarbeit ist. Also gab er jedem von ihnen einen Pfeil und bat sie, ihn zu zerbrechen. Das war kein Problem, jeder Sohn schaffte es mit Leichtigkeit. Dann gab der Samurai ihnen ein Bündel mit drei zusammengebundenen Pfeilen und bat sie, das Gleiche noch einmal zu tun. Es gelang jedoch niemandem. »Das ist eure Lektion«, sagte der Samurai. »Wenn ihr drei zusammenhaltet, werdet ihr niemals besiegt werden.«

Diese Geschichte zeigt, wie stark ein Team sein kann, wenn jedes Mitglied seinen Egoismus zum Zwecke eines größeren Ganzen hintanstellt. Das sportliche Können eines Spielers entfaltet sich am besten, wenn er nicht auf Teufel komm raus einen Wurf einfordert oder der Mannschaft seine Persönlichkeit aufdrängt. Und indem er so spielt, wie es seine Veranlagung zulässt, mobilisiert er kurioserweise ein höheres Potenzial für das Team. Dadurch wiederum gelangt er über seine eigenen Grenzen hinaus und hilft auch seinen Mitspielern, mehr aus sich herauszuholen. Wenn dies der Fall ist, summiert sich das Ganze zu mehr als nur der Summe seiner Teile.

Ein Beispiel: Wir hatten einen Spieler bei den Lakers, der in der Verteidigung gerne dem Ball nachjagte. Hätte er sich darauf konzentriert, am anderen Ende des Spielfelds Punkte zu erzielen, statt dem Gegner den Ball abzuluchsen, hätte er weder die eine noch die andere Aufgabe gut gemacht. Als er sich jedoch mit Leib und Seele auf die Verteidigung fokussierte, sprangen seine Teamkollegen auf der anderen Spielfeldseite für ihn ein, weil sie intuitiv wussten, was er tun würde. Sodann fand plötzlich jeder seinen Rhythmus, und fortan nahmen die Dinge einen guten Lauf.

Interessanterweise waren sich die anderen Spieler gar nicht bewusst, dass sie das Verhalten ihres Mitspielers antizipierten. Das war keine Erfahrung, die man losgelöst vom Körper erlebt hat oder so etwas. Aber intuitiv haben sie gespürt, was als Nächstes passieren würde, und machten ihre entsprechenden Spielzüge.

Die meisten Trainer verstricken sich in taktische Überlegungen; ich hingegen konzentrierte mich lieber darauf, ob die Spieler sich in beherzter Weise auf dem Spielfeld bewegten. Michael Jordan sagte immer, dass ihm an meinem Trainerstil gefiel, wie ruhig ich in den letzten Minuten eines Spiels blieb, ähnlich wie sein College-Trainer Dean Smith. Das war keine große Sache. Mein Selbstvertrauen erwuchs aus dem Wissen: Wenn die Chemie stimmte und die Spieler aufeinander abgestimmt waren, würde das Spiel wahrscheinlich zu unseren Gunsten ausgehen.

9. Manchmal muss man den Stock herausholen

In der strengsten Form des Zen schlendern Aufseher durch die Meditationshalle und schlagen meditierende Schüler, die schlafen oder lustlos wirken, mit einem flachen Holzstock, dem sogenannten Keisaku, auf die Schultern, damit sie sich wieder richtig konzentrieren. Das ist nicht als Bestrafung gedacht. Tatsächlich wird der Keisaku manchmal als »Stock des Mitgefühls« bezeichnet. Der Zweck des Schlags ist es, den Meditierenden erneut anzuregen und ihn oder sie wieder etwas mehr aufzumuntern.

Ich habe beim Training keinen Keisaku benutzt, obwohl es Zeiten gab, in denen ich mir wünschte, ich hätte einen zur Hand gehabt. Ich habe einige andere Tricks aus der Tasche gezogen, um die Spieler wachzurütteln und ihr Bewusstsein zu schärfen. Einmal habe ich die Bulls schweigend trainieren lassen; ein anderes Mal mussten sie bei ausgeschaltetem Licht ein Übungsspiel absolvieren. Ich mag es, Dinge zu verändern und die Spieler im Ungewissen zu halten. Nicht etwa, weil ich ihnen das Leben zur Hölle machen will, sondern weil ich sie auf das programmierte Chaos vorbereiten will, das in dem Moment auftaucht, in dem sie ein Basketballfeld betreten.

Einer meiner Lieblingstricks war es, die Spieler in zwei ungleiche Teams für ein Trainingsmatch aufzuteilen und dem Team in Unterzahl die Fouls durchgehen zu lassen. Ich wollte sehen, wie die Spieler der Mannschaft in Überzahl reagieren, wenn alle Fouls gegen sie gepfiffen würden und ihre Gegner einen 30-Punkte-Vorsprung herausspielten. Solche Spiele machten Michael verrückt, weil er grundsätzlich nicht verlieren konnte, obwohl er wusste, dass es nur eine zurechtgebastelte Trainingspartie war.

Ein Spieler, den ich mir genauer vorknöpfte, war der Lakers-Forward Luke Walton. Manchmal habe ich Psychospielchen mit ihm gespielt, damit ihm klar wurde, wie es sich anfühlt, gestresst zu sein. Einmal habe ich ihn eine Reihe von Übungen absolvieren lassen, die besonders frustrierend für ihn waren, und an seiner Reaktion konnte ich erkennen, dass ich es übertrieben hatte. Danach setzte ich mich mit ihm zusammen und sagte: »Ich weiß, du denkst darüber nach, eines Tages Trainer zu werden. Ich denke, das ist eine gute Idee, aber Coaching besteht nicht nur aus Spaß und Spiel. Manchmal, egal wie nett du bist, musst du ein Arschloch sein. Man kann kein Trainer sein, wenn man gemocht werden muss.«

10. Im Zweifelsfall nichts tun

Basketball ist ein Sport, der von Handlungen und Taten auf dem Spielfeld lebt, und die meisten Menschen, die ihn betreiben, sind solche, in denen jede Menge Energie steckt und die gerne etwas – oder besser: alles – tun, um Probleme zu lösen. Es gibt aber auch Situationen, in denen die beste Lösung darin besteht, gar nichts zu tun.

Das gilt vor allem dann, wenn die Medien mit im Spiel sind. Reporter haben sich oft über mich lustig gemacht, weil ich meine Spieler nicht sofort zur Rede gestellt habe, wenn sie sich eher wie Kinder aufgeführt oder in der Presse etwas Dummes gesagt haben. T.J. Simers von der Los Angeles Times schrieb einmal in einer witzigen Kolumne, dass ich zur Untätigkeit neige, und er schlussfolgerte ironisch, dass »niemand nichts besser macht als Phil«. Ich habe den Witz verstanden. Aber ich habe mich stets davor gehütet, mir mit meinem Ego auf leichtsinnige Weise Geltung zu verschaffen, nur um den Journalisten Futter zu geben, um über irgendetwas schreiben zu können.

Auf einer tieferen Ebene glaube ich, dass die Konzentration auf etwas anderes als auf die eigentlichen Aufgaben mitunter der effektivste Weg ist, um schwierige Probleme zu lösen. Wenn der Geist sich entspannen darf, folgt oft die Inspiration, und Forschungen bestätigen das allmählich. In einem Kommentar auf CNNMoney.com berichtet Anne Fisher, Senior Writer von Fortune, dass Wissenschaftler langsam erkennen, »dass Menschen am besten denken können, wenn sie sich überhaupt nicht auf die Arbeit konzentrieren«. Sie zitiert Studien, die von niederländischen Psychologen in der Zeitschrift Science publiziert wurden und die zu dem Schluss kamen: »Das Unbewusste kann auf hervorragende Weise komplexe Probleme lösen, wenn das Bewusstsein anderweitig beschäftigt ist oder, vielleicht noch besser, gar nicht überfordert wird.« Deswegen schließe ich mich der Philosophie des verstorbenen Satchel Paige an, der sagte: »Manchmal sitze ich und denke nach, und manchmal sitze ich einfach nur.«

11. Vergiss den Ring

Ich hasse es zu verlieren. Ich habe es schon immer gehasst. Als Kind war ich so versessen darauf zu gewinnen, dass ich oft in Tränen ausbrach und Kleinholz aus dem Brettspiel machte, wenn einer meiner älteren Brüder, Charles oder Joe, mich in einer Partie besiegte. Sie liebten es, mich aufzuziehen, wenn ich einen Wutanfall bekam, was mich aber nur noch verbissener machte, beim nächsten Mal zu gewinnen. Ich übte und übte, bis ich einen Weg gefunden hatte, sie zu schlagen und ihnen das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht zu vertreiben.

Auch als Erwachsener bin ich dafür bekannt, gelegentlich etwas aus der Rolle zu fallen. Einmal, nach einer besonders peinlichen Niederlage gegen Orlando in den Playoffs, rasierte ich mir fast alle Haare ab und stampfte fast eine Stunde lang durch den Raum, bis sich meine Wut gelegt hatte.

Als Trainer weiß ich jedoch, dass es kontraproduktiv ist, wenn man nur auf den Sieg fixiert ist (oder, was wahrscheinlicher ist: darauf, nicht zu verlieren), vor allem, wenn einem dadurch die Kontrolle über die eigenen Emotionen aus den Händen gleitet. Darüber hinaus ist es ein Spiel für »Loser«, wenn man geradezu besessen davon ist, als Gewinner dazustehen: Wir können allenfalls hoffen, die optimalen Voraussetzungen für den Erfolg zu schaffen, und dann das Ergebnis loslassen. Auf diese Weise macht das alles viel mehr Spaß. Bill Russell, der großartige Spieler der Boston Celtics, der als Spieler mehr Meisterschaftsringe (elf) gewann als jeder andere, enthüllte in seinen Memoiren Second Wind, dass er bei großen Spielen manchmal heimlich die gegnerische Mannschaft anfeuerte, denn wenn sie ein gutes Spiel machte, war das für ihn ein größeres Erlebnis.

Laotse sah das anders. Er glaubte, dass es einen psychisch aus dem Gleichgewicht bringen kann, wenn man zu siegesorientiert ist:

Der beste Athlet

will, dass sein Gegner sein Bestes gibt.

Der beste General

dringt in den Geist seines Gegners ein …

Sie alle verkörpern

Die Tugend des Nichtwettstreitens.

Nicht, dass sie nicht gerne miteinander wettstreiten würden,

aber sie tun es im Sinne des Spiels.

Deshalb habe ich die Spieler zu Beginn einer jeden Saison stets animiert, sich auf den Weg und nicht auf das Ziel zu konzentrieren. Das Wichtigste ist, das Spiel richtig zu spielen und den Schneid zu haben, sich weiterzuentwickeln, als Mensch und als Basketballspieler. Wenn man das tut, sorgt der Ring für sich selbst.

Kapitel 3

Red

Der beste Schnitzer schneidet am wenigsten ab.

Laotse

Mein erster Eindruck von der NBA war, dass sie ein völlig chaotischer Verband war, dem jegliche Struktur fehlte.

Als Red Holzman mich 1967 zu den New York Knicks holte, hatte ich bis dahin nie ein NBA-Spiel gesehen, außer einigen Playoff-Spielen im Fernsehen zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia Warriors. Red schickte mir also die Aufzeichnung eines Spiels von 1966 zwischen den Knicks und den Lakers zu, und ich lud ein paar Teamkameraden meines Colleges ein, um den Film auf einem großen Bildschirm anzuschauen.

Ich war sprachlos, als ich sah, wie schluderig und undiszipliniert beide Teams agierten. An der University of North Dakota brüsteten wir uns damit, mit System zu spielen. In meinem letzten Studienjahr hatte unser Trainer Bill Fitch ein Spielsystem eingeführt, das mir sehr gut gefiel. Später wurde mir klar, dass es sich dabei um eine Version der Triangle Offense handelte, die er von Tex Winter übernommen hatte.

Dem Spiel der Knicks aber, das wir uns anschauten, fehlte jegliche logische Strategie. Auf mich wirkte es wie ein Haufen talentierter Spieler, die auf dem Feld auf und ab liefen und versuchten, den Ball in den Korb zu werfen.

Und dann ging die Schlägerei los.

Willis Reed, der imposante 2,06 Meter große und 235 Pfund schwere Power Forward der Knicks, geriet in der Nähe der Lakers-Bank mit dem Forward Rudy LaRusso aneinander. Dann folgte eine Pause im Film, und als er weiterlief, schüttelte Willis mehrere Lakers-Spieler von seinem Rücken ab, bevor er Center Darrall Imhoff zu Boden riss und LaRusso zweimal ins Gesicht schlug. Bevor er schließlich gebändigt wurde, hatte Willis zuvor noch die Nase des Forward John Blocks gebrochen und Center Hank Finkel zu Boden geworfen.

Irre! Wir sprangen alle gleichzeitig auf und riefen: »Spul noch mal zurück!« Und ich dachte mir dabei: Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Das ist der Typ, mit dem ich es Tag für Tag beim Training zu tun haben werde!

Doch als ich Willis in jenem Sommer kennenlernte, empfand ich ihn als warmherzigen und netten Kerl, der Würde ausstrahlte und großherzig erschien und überdies eine geborene Führungspersönlichkeit war, die alle respektierten. Er war eine eindrucksvolle Erscheinung auf dem Spielfeld und spürte instinktiv, dass seine Aufgabe darin bestand, seinen Mitspielern den Rücken frei zu halten. Die Knicks gingen davon aus, dass Willis für den Vorfall im besagten Spiel gegen die L.A. Lakers gesperrt werden würde, aber die Liga ließ damals gegenüber Prügeleien auf dem Platz mehr Toleranz walten und sah schließlich von einer Sperre ab. Von da an überlegten es sich die Big Men der Liga zweimal, bevor sie sich mit Willis auf dem Boden rauften.

Reed war nicht der einzige tolle Leader bei den Knicks. Spielte man damals in den Championship-Jahren für New York, war es tatsächlich so, als absolvierte man an einer Graduiertenschule ein Studium in Führungsmanagement. Der Forward Dave DeBusschere, der bei den Detroit Pistons Spielertrainer war, bevor er zu den Knicks kam, war ein gerissener Offensivspieler und konnte den Angriff dirigieren. Forward Bill Bradley, der spätere US-Senator, besaß das Talent, Konsens zwischen den Spielern zu stiften, und half ihnen, zu einem Team zu verschmelzen. Shooting Guard Dick Barnett, der später einen Doktortitel in Pädagogik erwarb, sorgte mit seinem bissigen Humor dafür, dass sich alle selbst nicht zu ernst nahmen. Und Walt Frazier, mein Zimmergenosse in der ersten Saison, war ein souveräner Point Guard, der dem Team als Quarterback auf dem Feld diente. Doch der Mann, von dem ich am meisten über Menschenführung lernte, war der unscheinbarste von allen: Red Holzman selbst.

Das erste Mal, dass Red mich auf dem Basketballfeld sah, war während eines der schlimmsten Matches meiner Karriere als College-Spieler. Wegen der Menge meiner verursachten Fouls lief ich Gefahr, schon früh vom Platz gestellt zu werden, und ich fand nie meinen Rhythmus, als Louisiana Tech uns in der ersten Runde des NCAA-Turniers für Small Colleges abservierte. Im Spiel um den dritten Platz gegen Parsons kam ich auf 51 Punkte, aber dieses Spiel hat Red verpasst.

Trotzdem muss er irgendetwas an mir gesehen haben, das ihm gefiel, denn er schnappte sich Bill Fitch nach der Partie gegen Louisiana Tech und fragte ihn: »Meinst du, dass Jackson für mich spielen kann?« Fitch zögerte nicht. »Natürlich kann er für dich spielen«, sagte er, weil er glaubte, Red suche nach Männern, die über die Länge des gesamten Spielfeldes verteidigen können (die sogenannte Full-court-Presse). Erst im Nachhinein wurde ihm klar, was Red wirklich wissen wollte, nämlich: Kommt dieser Hinterwäldler aus North Dakota mit dem Leben im Big Apple zurecht? Wie dem auch sei, Fitch sagte, seine Antwort wäre ohnehin die gleiche gewesen.

Fitch war ein hartgesottener Trainer – ein ehemaliger Marinesoldat –, der das Training so leitete, als bildete er Rekruten auf Parris Island aus. [Anm. d. Übers: Das MCRD Parris Island ist eine militärische Einrichtung in Beaufort, South Carolina.] Zwischen ihm und meinem gutmütigen Highschool-Trainer Bob Peterson aus Williston, North Dakota, lagen zwar Welten, aber ich spielte gerne für ihn, denn er war zäh und eine ehrliche Haut, der mich stets anspornte, bessere Leistungen zu erbringen. Einmal, in meinem dritten College-Jahr, habe ich mich betrunken und machte mich zum Narren, als ich mich einer Gruppe von Studenten als Cheerleader anschloss und wir Schulgesänge skandierten. Als Fitch die Geschichte zu Ohren bekam, sagte er mir, ich müsse jedes Mal Liegestütze machen, wenn ich ihn auf dem Campus sehe.

Dennoch blühte ich in Fitchs Spielsystem auf. Wir spielten eine Full-court-Presse und ich liebte es. Mit meinen 2,03 Metern war ich groß genug, um Center zu spielen, aber ich war auch schnell und dynamisch. Zudem hatten meine Arme eine große Spannweite, wodurch es mir leichtfiel, Spielmacher zu bedrängen und mir durch gute Defensivarbeit Bälle vom Gegner zu klauen. Tatsächlich waren meine Arme so lang, dass ich auf dem Rücksitz eines Autos sitzen und beide Vordertüren gleichzeitig öffnen konnte, ohne mich vorzubeugen. Auf dem College war mein Spitzname »Der Mop«, weil ich mich immer zu Boden warf und freien Bällen hinterherjagte.

In meinem dritten College-Jahr konnte ich mich richtig entfalten und kam im Schnitt auf 21,8 Punkte und 12,9 Rebounds pro Spiel und durfte den Titel des »First-Team All-American« tragen. In jenem Jahr gewannen wir den Conference-Titel und spielten zum zweiten Mal in Folge im Final Four der Small Colleges, wo wir in einem engen Halbfinale gegen Southern Illinois verloren. Im nächsten Jahr holte ich durchschnittlich 27,4 Punkte und 14,4 Rebounds und erzielte zweimal 50 Punkte und kam so wieder in das First Team der All-American.

Zuerst dachte ich: Sollte ich im Draft von der NBA ausgewählt werden, dann würde ich von den Baltimore Bullets als Pick gezogen werden, deren Chef-Scout, mein zukünftiger Boss, Jerry Krause, ein Auge auf mich geworfen hatte. Aber die Bullets wurden von den Knicks ausgebremst, die mich mit einem frühen Pick in der 2. Runde (es war der 17. insgesamt) bekamen. Und Krause, der darauf gesetzt hatte, dass man mich erst in der 3. Runde zöge, sollte sich deswegen noch jahrelang die Haare raufen.

Ich wurde auch von den Minnesota Muskies in der American Basketball Association (ABA) gedraftet, was mir sehr entgegenkam, denn somit hätte ich näher an meinem Wohnort gespielt. Aber Holzman wollte die Muskies nicht gewinnen lassen. Er besuchte mich in jenem Sommer in Fargo, North Dakota, wo ich als Betreuer in einem Ferienlager arbeitete, und machte mir ein besseres Angebot. Er fragte mich, ob ich irgendwelche Bedenken hätte, bei den Knicks zu unterschreiben, und ich erwiderte, dass ich in Betracht zog, eine Graduiertenschule zu besuchen, um Pfarrer zu werden. Er sagte, dass ich nach meiner Profikarriere noch genug Zeit hätte, um das zu tun, was ich tun wollte. Zudem versicherte er mir, dass ich mich an ihn wenden könne, wenn das Leben in New York City für mich schwierig wäre.

Wie sich herausstellte, war John Lindsay, der damalige Bürgermeister von New York, in Fargo und hielt eine Rede bei der Organisation, für die ich im Feriencamp arbeitete. Red fand es amüsant, wie sich beide Ereignisse überschnitten. Während ich den Vertrag unterschrieb, sagte er: »Kannst du dir das vorstellen? Der Bürgermeister von New York ist hier und jeder weiß es. Und du bist auch hier, unterschreibst, und niemand weiß es.«

Da wusste ich, dass ich meinen Mentor gefunden hatte.

Als ich im Oktober ins Trainingslager kam, saßen die Knicks gewissermaßen auf heißen Kohlen. Denn wir warteten immer noch darauf, dass Bill Bradley, unser neuer Forward-Star, nach Beendigung seines Boot Camps bei der Air Force Reserve zu uns stieß. Tatsächlich hatten wir unser Trainingslager auf der McGuire Air Force Base eingerichtet, in der Hoffnung, dass er sich irgendwann loseisen und mit der Mannschaft trainieren könnte.

Obwohl unser Kader voller Talente steckte, war noch nicht geklärt, wer das Team führen sollte. Der vermeintliche Star war Walt Bellamy, ein Center, der berühmt dafür war, viele Punkte zu erzielen, und später in die Basketball Hall of Fame aufgenommen werden sollte. Aber Walt lag im ständigen Clinch mit Willis, der wesentlich besser für die Führungsrolle geeignet war. In der vorherigen Saison waren die beiden einmal aneinandergeraten und hatten sich im Kampf um die Position des Centers buchstäblich ausgeknockt. Dick Van Arsdale war der Small Forward der Starting Five, viele hielten jedoch Cazzie Russell für den talentierteren Spieler. Dick Barnett und Howard Komives bildeten einen verlässlichen Backcourt, aber Barnett erholte sich noch von einem Achillessehnenriss, den er sich im Jahr zuvor zugezogen hatte.

Hinzu kam, dass die Spieler offensichtlich das Vertrauen in Trainer Dick McGuire verloren hatten; sein Spitzname »Mumbles« [Anm. d. Übers.: to mumble bedeutet »nuscheln«] sagt viel über seine Unfähigkeit aus, mit dem Team zu kommunizieren. So war es nicht verwunderlich, dass Ned Irish, der Präsident der Knicks, McGuire im Dezember zu einem Scout degradierte und Red zum Cheftrainer ernannte. Holzman war ein zäher, zugeknöpfter New Yorker mit trockenem Humor und langjähriger Erfahrung. Einst ein zweifacher All-American-Guard am City College of New York, spielte er für die Rochester Royals, mit denen er zwei Meisterschaften gewann, bevor er Cheftrainer der Milwaukee/St. Louis Hawks wurde.

Red war ein Meister des einfachen Basketballs. Er hatte kein bestimmtes System und schlug sich auch nicht die Nächte um die Ohren, um raffinierte Spielzüge auszutüfteln. Er glaubte daran, Basketball auf die richtige Art und Weise zu spielen, und das bedeutete für ihn, den Ball nach vorne in die Offensive zu bringen und als Team stark und geschlossen zu verteidigen. Red erlernte unseren Sport in einer Zeit, als es den Sprungwurf noch nicht gab und das Spiel mit dem Ball zu fünft mit Zug zum Korb weitaus verbreiteter war als das kreative Spiel im Duell eins gegen eins. Er hatte zwei einfache Regeln, die er bei jedem Spiel von der Seitenlinie aus brüllte. Die erste lautete: Achte darauf, dass du den Ball im Auge behältst.

Beim Training legte Red den Schwerpunkt eher auf das Defensivspiel, denn seiner Überzeugung nach war eine starke Verteidigung der Schlüssel zu allem. Red konnte, wenn es unbedingt nötig war, sehr anschaulich werden. So schnappte er sich einmal während des Trainings Kopien unserer Spielzüge und tat so, als würde er sich damit den Hintern abwischen. »So viel dazu, was dieses Zeug taugt«, sagte er und ließ die Seiten zu Boden fallen. Deshalb wollte er, dass wir lernten, in der Verteidigung besser zusammenzuspielen, denn wenn einem das gelang, so meinte er, stelle sich das Angriffsspiel von ganz allein ein.

Das Geheimnis einer guten Verteidigung lag für Red darin, auf dem Feld ein aufmerksamer Spieler zu sein. Man müsse den Ball stets im Auge behalten, betonte er, und genau aufpassen, was auf dem Spielfeld passiert. Die Knicks waren nicht so großgewachsene Spieler wie die in den anderen Teams, und wir hatten in unseren Reihen auch nicht so einen großartigen Shotblocker wie Bill Russell von den Celtics. Unter Reds Regie fanden wir also zu einem sehr effektiven Verteidigungsstil, der von der gemeinsamen Aufmerksamkeit aller fünf Spieler und nicht von den grandiosen Spielzügen eines einzigen Mannes unter dem Korb lebte. Agierten alle fünf Spieler als Einheit, war es einfacher, Ballhandler