Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

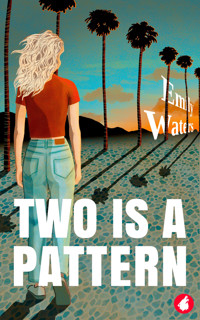

- Herausgeber: Ylva Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwischen Pflicht und Herz: Wenn Liebe zur größten Herausforderung wird. Annie Weaver, Ex-CIA-Agentin, will nur eins: Vergessen. Sie lässt den Geheimdienst hinter sich und startet ein neues Leben mit einem Studium der Kriminologie. Doch die CIA vergisst nie, was ihr gehört – und Annie besitzt Fähigkeiten, die die Agency nicht verlieren will. An der Uni findet sie unerwartet Anschluss und fühlt sich zu ihrer Professorin, Helen Everton, hingezogen. Zu ihrer eigenen Überraschung findet Annie in Helen und ihren Kindern die Geborgenheit einer Familie, die sie in ihrem turbulenten Leben nie erfahren durfte. Doch die Idylle trügt. Helens scharfer Verstand bringt sie der Wahrheit über Annies Vergangenheit gefährlich nahe, während die CIA droht, Annies neues Leben zu zerstören. Wie kann Annie ihre Freiheit und Helens Sicherheit bewahren?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Von Emily Waters außerdem lieferbar

Hinweis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Danksagung

Ebenfalls im Ylva Verlag erschienen

Über Emily Waters

Sie möchten keine Neuerscheinung verpassen?

Dann tragen Sie sich jetzt für unseren Newsletter ein!

www.ylva-verlag.de

Von Emily Waters außerdem lieferbar

Bienen unter der Haut

Die Geschichte spielt in den 1990er Jahren, als die Diskussion um gendergerechte Sprache noch nicht die gleiche gesellschaftliche Relevanz besaß wie heute. Um der Authentizität der damaligen Zeit gerecht zu werden und die Ausdrucksweise der Figuren glaubwürdig darzustellen, haben wir uns daher nach reiflicher Überlegung entschieden, in diesem Buch auf jegliche Genderformen zu verzichten.

Kapitel 1

Nummer 36 nach unten war ein Wort mit neun Buchstaben für zerknirscht, bußfertig. Annie griff nach ihrem Kuli und tippte damit gegen den Henkel ihrer Kaffeetasse.

»Ich bin keine Kellnerin, Anabelle! Du weißt, wo die Kaffeemaschine steht.« Der Tonfall ihrer Mutter Patty klang beiläufig und unbekümmert, ihre Worte jedoch scharf.

Annie schaute verwirrt von ihrem Kreuzworträtsel auf, schüttelte dann aber den Kopf. »Tut mir leid, Mom. Nein, ich habe nur nachgedacht.«

Sie war schon immer ein unruhiger Mensch gewesen. Ständig rutschte sie auf ihrem Stuhl herum, trommelte mit den Fingern oder klickte mit ihrem Kugelschreiber, bis jemand sie davon abhielt. Ihre beste Freundin auf dem College – eine großes, blondes Superhirn namens Lori – hatte ihr als Scherzgeschenk mal einen ziemlich teuren Stift gekauft, der für Astronauten im Weltall entwickelt worden war. Er sah aus wie die USA-Flagge – rot-blau eloxiertes Aluminium mit kleinen weißen Sternen – und man konnte überall damit schreiben, auch kopfüber, unter Wasser und auf so gut wie jeder Oberfläche. Lori hatte gesagt, dass es der einzige Kuli war, der eine gestresste Annie während der Abschlussprüfungen überlebte.

Annie hatte ihn an ihren Vater Ken weitergegeben, der ihn immer noch auf dem Schreibtisch in seinem Büro aufbewahrte. Sie wusste das Geschenk und die Geste dahinter durchaus zu schätzen, aber Annie mochte ihre Billigkugelschreiber, bei denen sie kein schlechtes Gewissen bekam, wenn sie das Ende abkaute.

Auch jetzt ruhte das Ende des Stifts schon wieder auf ihrer Unterlippe, bereit für ihre Zähne, doch sie dachte nicht mehr über das Kreuzworträtsel nach. Stattdessen beobachtete sie ihre Mutter dabei, wie sie ein Muffinblech im Spülbecken mit mehr Kraft schrubbte, als nötig gewesen wäre.

Ihre Eltern waren schon eine ganze Weile sauer auf sie. Seit sie ihnen mitgeteilt hatte, dass sie noch mal aufs College gehen wollte.

Tatsächlich war das Loris Idee gewesen. Nicht das mit einem weiteren Abschluss, aber an der Westküste zu studieren. Sie hatten sich damals beide an der University of Mississippi eingeschrieben und waren Freundinnen geworden, während Annie an einem Abschluss in Wirtschaft gearbeitet und Lori Vorkurse fürs Jurastudium besucht hatte. Im ersten Semester hatten sie nicht die gleichen Unterrichtseinheiten belegt, aber Loris Zimmer im Wohnheim war nur drei Türen von Annies entfernt gewesen.

Im zweiten Semester hatten sie dann beide den gleichen Russischkurs belegt und waren die folgenden drei Jahre unzertrennlich gewesen. Bei ihrer Zeugnisverleihung hatten sie die gleichen Hüte mit der Aufschrift Abschluss ’87 getragen und danach war Annie von der CIA rekrutiert worden und auf die Georgetown gegangen, während Lori in Stanford Jura studiert hatte.

Sie blieben in Kontakt, standen sich aber nicht mehr so nahe wie mit zwanzig. Annie hatte im letzten Jahr in einem ihrer Briefe erwähnt, dass sie überlegte, einen zweiten Master zu machen, eventuell etwas Pragmatischeres als slawische Sprachen. Den Abschluss darin hatte ihr streng genommen die Regierung bezahlt, aber vor Kurzem war in ihr der Entschluss herangereift, herauszufinden, was sie selbst eigentlich machen wollte. Jura wie Lori? Außenpolitik? Pädagogik? Unterrichten wäre durchaus eine Möglichkeit.

Lori hatte in ihrer Antwort diese Idee unterstützt. Sie hatte angemerkt, dass es an der Westküste, wo sie lebte, wirklich gute Unis gab und dass Annie diese nicht ausschließen sollte, nur weil ihre Eltern der Meinung waren, dass jenseits der Rocky Mountains nur noch bekiffte Hippies lebten. Wahrscheinlich hatte Lori eher auf Nordkalifornien abgezielt, weil sie sich mit ihrem Ehemann Louis in Marin County niedergelassen hatte, doch letztendlich befanden sich die meisten der Colleges, an denen Annie sich beworben hatte, im südlichen Teil des Bundesstaats. Sie hatte sich für Kriminologie entschieden. Damit schlug sie zwar einen neuen Berufsweg ein, konnte ihre Kenntnisse und Fähigkeiten aber weiterhin nutzen.

Ihre Mutter war mit dem Muffinblech fertig und knallte es ins Abtropfgestell, um sich anschließend der großen, gusseisernen Pfanne zu widmen, in der sie den Bacon fürs Frühstück gebraten hatte.

In drei Tagen würde Annie ans andere Ende des Landes ziehen, doch ihre Eltern waren davon nach wie vor nicht sehr begeistert. Ihr Vater hielt es für Zeit- und Geldverschwendung und war entsetzt angesichts der Höhe des Kredits, den Annie für das Studium aufgenommen hatte. Ihre Mutter wurde nie müde, ihrer einzigen Tochter vorzuhalten, dass sie selbst mit siebenundzwanzig schon ein Kind gehabt hatte und mit dem zweiten schwanger gewesen war. Sie befürchtete, dass Annie am Ende nichts vorzuweisen hatte außer einer Menge Abschlüsse und keinen Job.

»Mom, lass die große Pfanne stehen. Ich kümmere mich darum«, bot Annie ihr an.

»Und was mache ich nächste Woche, wenn du nicht mehr da bist?«, fragte Patty. »Wer kümmert sich dann darum, hm? Ich und niemand sonst. Also kann ich mich auch gleich dran gewöhnen.«

Annie seufzte und widmete sich wieder ihrem Kreuzworträtsel.

Nummer 36 nach unten.

Zerknirscht, bußfertig.

Ihr Kugelschreiber kratzte über das Zeitungspapier.

Reumuetig.

~ ~ ~

Drei Debattierpokale in der Highschool und eine Ausbildung als Unterhändlerin durch die Regierung der Vereinigten Staaten und trotzdem brauchte Annie einen Großteil des Sommers, um ihren Vater davon zu überzeugen, dass niemand sie auf der Fahrt von Ohio nach Kalifornien begleiten musste. Erst hatten ihre Eltern beide darauf bestanden, mitzufahren, dann hatte sie es auf ihren Vater reduziert.

Zwei Abende vor ihrer Abreise bekam sie schließlich ihren Willen. Ihr Vater gab nach, unter der Bedingung, dass sie Zwischenstation in Missouri und New Mexico machte, damit sie in einem ordentlichen Bett schlafen konnte. Er bot ihr sogar an, ihr die Hotelzimmer zu bezahlen, und telefonierte den Rest des Abends herum, um das beste Angebot zu finden, das er dann buchte und dabei seine Kreditkartennummer laut in den Hörer diktierte.

Annie lungerte mit schlechtem Gewissen im Flur herum.

Ihre Mutter trat hinter sie. »Er hat dich lieb.«

»Ich weiß. Aber das ist zu viel Geld.«

»Deine Sicherheit ist nie zu teuer, Liebes. Er fühlt sich damit besser, also lass ihn das für dich tun.«

Annie nickte. Das Gewicht seiner Sorge um sie lastete schwer genug auf ihr, sodass sie sich nur mit Mühe von der Stelle rühren konnte.

In letzter Zeit plagten sie oft Schuldgefühle. Sie studierte noch mal und zog dafür weit weg von ihren Eltern, nachdem sie gerade erst nach Toledo zurückgekehrt war. Hatte ihren Job bei der CIA gekündigt. Hatte vor einem halben Jahr das Angebot des Metropolitan Police Departments in Washington D.C. abgelehnt, ohne Aussicht auf eine Alternative.

Sie hätte gar nicht unbedingt etwas dagegen gehabt, Polizistin zu werden – aber die Art und Weise, wie ihr Deputy Chief Mason Worth den Job angeboten hatte, stieß ihr sauer auf. Worth war eine gefeierte und hochdekorierte Führungspersönlichkeit, aber dass er sie über den grünen Klee gelobt hatte – und ihr einen besser bezahlten Job anbot und die Vorzüge eines Neuanfangs anpries –, stellte ihr die Nackenhaare auf.

Er wollte so unbedingt Leute vom Geheimdienst abwerben, dass er am Tag nach Annies Austritt aus der Firma Kontakt zu Annie aufnahm. Woher er überhaupt von ihr wusste, war ihr nicht klar, und je netter er sich ihr gegenüber verhielt, desto stärker warnte sie ihr Bauchgefühl und aktivierte ihren Kampf-oder-Flucht-Modus. Also hatte sie abgelehnt und war nach Hause geflohen, um etwas zur Ruhe zu kommen.

Anabelle Weaver brauchte keine weitere Autoritätsperson in ihrem Leben. Diese Lektion hatte sie auf die harte Tour gelernt.

In der Nacht vor ihrem Umzug nach Kalifornien schlief sie nicht gut. Zum Teil war das der schmalen Matratze ihres Jugendbetts geschuldet, die bei jeder Bewegung quietschte. Aber vor allem machte ihr mangelhafter Orientierungssinn ihr zu schaffen. Den Großteil der Fahrt würde sie auf der Interstate 40 Richtung Westen verbringen, aber dafür musste sie erst mal hier aus der Stadt raus und sich dann rund um Los Angeles auf den Freeways zurechtfinden.

Annie hatte ernsthaft überlegt, sich an der UC Berkeley einzuschreiben, und sogar schon zögerlich das Anmeldeformular ausgefüllt, dann aber doch in letzter Minute das für die UCLA abgeschickt. Berkeley besaß mehr Auszeichnungen, aber der Studiengang an der UCLA erlaubte es ihr, einen Master an der Jurafakultät zu machen, ohne Anwältin werden zu müssen. Das mildere Klima in Los Angeles spielte durchaus auch eine Rolle, ebenso wie die Anonymität der Großstadt.

Schade war nur, dass sie nicht näher bei Lori wohnte, aber realistisch betrachtet hatten sie sowieso nicht viel Freizeit, die sie miteinander verbringen konnten. Nicht mehr so wie früher. Keine Film-Marathons, keine Nächte in Bars. Lori hatte Familie und Annie wusste durch ihren ersten Masterabschluss, wie viel Arbeit vor ihr lag.

Eine Stunde bevor ihr Wecker klingelte, gab sie schließlich auf und verließ ihr Bett, bevor sich sonst jemand im Haus regte. Sie stellte sich kurz unter die heiße Dusche und flocht sich dann sorgfältig die Haare, damit sie ihr den Tag über nicht im Weg waren. Ihre Naturfarbe war Rotblond – kein richtiges Rot. Um ihr auffälligstes Merkmal abzumildern, hatte sie sich die Haare für die Arbeit gebleicht – nicht das Schlimmste, was sie je für die Firma getan hatte – und gerade lief sie mit knapp zehn Zentimetern rotblondem Ansatz herum. Sie freute sich darauf, wieder ihre echte Haarfarbe zu sehen.

Sie betrachtete sich einen Moment lang im Spiegel. Ihr Zopf zog ihre Stirn etwas nach hinten, ihr Gesicht glänzte und sie wirkte müde. Ihr tatsächliches Alter hatte man ihr lange nicht angesehen. Wenn sie einen BH trug, der ihre Möpse nach oben drückte, wurde sie oft für eine Highschool-Schülerin oder höchstens für die gestresste College-Studentin gehalten, die sie mal gewesen war. Doch nun holte die Zeit sie ein. Sie cremte sich die Haut um die Augen und die trockene Stelle auf ihrer Stirn ein.

Als sie in ein Handtuch gewickelt zurück in ihr Zimmer ging, bemerkte Annie das Licht aus dem Erdgeschoss auf der Treppe und hörte das Blubbern der Kaffeemaschine, die zum Leben erwachte. Ihre Eltern schafften sich nie etwas an, nur weil sie es konnten. Sie warteten immer, bis Dinge den Geist aufgaben. Die Kaffeemaschine war klobig, alt und langsam, aber sie tat noch ihren Dienst, also wurde sie nicht ersetzt.

Sie zog sich Kniesocken und eine Jeans an und entschied sich für den weichen, grauen BH, dessen Träger ihr nicht in die Schultern einschnitten oder ihr mit einem krummen Bügel in die Rippen pikte. Darüber folgten ein langärmeliges weißes Shirt und ein Pullover. Das würde ihr nachher in der Sonne sicher zu warm werden, aber im Moment wollte sie es möglichst bequem haben. Sie konnte ja jederzeit rechts ranfahren und sich ein T-Shirt aus ihrem Gepäck holen.

Ihre Mutter stand in einem pinken Patchwork-Bademantel über ihrem weißen Nachthemd in der Küche. Ihre fast komplett weißen Haare standen in alle Richtungen ab, außer am Hinterkopf, der die Nacht über auf dem Kissen gelegen hatte. Als sie den Raum betrat, begrüßte ihre Mutter sie mit einem Lächeln. Vielleicht war es noch zu früh, um sich daran zu erinnern, dass sie traurig und verletzt und aufgebracht war.

»Mein hübsches Mädchen«, meinte ihre Mutter. »Möchtest du Kaffee?«

Annie nahm eine kleine Tasse entgegen und trank in bedächtigen Schlucken. Am liebsten hätte sie sich die ganze Kanne hinter die Binde gekippt, aber sie wollte nicht eine halbe Stunde nach Abfahrt schon eine Toilette zum Pinkeln suchen müssen – oder für mehr.

Kurze Zeit später war auch ihr Vater auf. Annies Auto hatten sie größtenteils schon am Vorabend gepackt und ihr Kofferraum und die Rückbank waren mit Kartons voller Kleidung, Schuhen und Büchern vollgestopft. Auf dem Beifahrersitz stand ein Wäschekorb mit Kosmetikartikeln, Handtüchern und Kleinkram. Vor ihrer Rückkehr nach Ohio hatte sie die meisten Sachen in ihrem Apartment verkauft, also besaß sie tatsächlich außer Kleidung und Büchern nur noch Kleinkram. Und natürlich ihr Auto, das mit Abstand Wertvollste in ihrem Besitz.

Jetzt verstaute ihr Vater den Rest und nutzte dabei jede noch so kleine Lücke aus. Ihre Mutter bot ihr an, Frühstück zu machen, doch Annie lehnte ab, weil sie zu nervös zum Essen war.

Sie wollte den Abschied nicht in die Länge ziehen. Zwar fühlte sie sich noch nicht bereit, aber sie wusste auch, dass sie losmusste, also war es an der Zeit, das Pflaster abzureißen, sich auf die Straße zu schwingen und ein paar Meilen zu machen, bevor der Tag zu weit fortschritt.

Natürlich gab es lange Umarmungen und Tränen. Ihr Dad steckte ihr noch zwei Hundert-Dollar-Scheine zu, während ihre Mutter sich über die feuchten Augen wischte. Und dann bekam sie von ihrer Mutter einen brandneuen Fünfziger, während ihr Vater noch einmal überprüfte, ob der Kofferraum auch wirklich fest verschlossen war.

Als sie gerade einsteigen wollte, reichte ihr Vater ihr die Karte und die Wegbeschreibung, die er für sie vorbereitet hatte, zusammen mit den Adressen und Telefonnummern der gebuchten Motels in seiner vertrauten, geneigten Handschrift. Er hatte den Astronauten-Stift benutzt, Annie erkannte die Tinte.

Ihre Kehle fühlte sich wie zugeschnürt an, als sie losfuhr und ihre Eltern im Rückspiegel immer kleiner wurden.

Aber sie weinte nicht. Annie war Expertin darin, Dinge zurückzulassen.

~ ~ ~

Am ersten Abend kam sie nach fast elf Stunden Fahrt in Kansas City an. Ihre Unterkunft war nur ein einfaches Motel, aber der Eingangsbereich sah sauber aus und sie war erschöpft, zerzaust und halb verhungert. Der Mann am Empfang warf ihr nur einen flüchtigen Blick zu, ihn interessierte eine alleinreisende Frau offenbar nicht weiter.

Er reichte ihr den Schlüssel und deutete auf die gläserne Eingangstür. »Biegen Sie links ab und parken Sie hinten am Zaun. Ihr Zimmer ist im ersten Stock.«

Sie bedankte sich, kehrte zu ihrem Auto zurück und parkte es wie angewiesen um.

Nachdem sie sichergestellt hatte, dass durch die Fenster nichts von Wert zu sehen war, schleppte sie ihren Koffer die Treppe hinauf und in ihr Zimmer. Anschließend verließ sie es wieder und ging zum Münztelefon am anderen Ende des Außengangs.

Ihre Mutter nahm direkt nach dem ersten Klingeln ab. »Anabelle?«, fragte sie angespannt.

»Ja, ich bin’s«, antwortete Annie gleichermaßen entnervt wie dankbar. Die Liebe, mit der ihre Familie sie überschüttete, war eine echte Bürde. Nicht immer verdiente sie sie und manchmal kämpfte sie mit dieser Last. »Ich bin gut in Kansas City angekommen.«

Sie unterhielten sich kurz, bis ihr Dad aus dem Nebenzimmer rief und ihre Mutter alles wiederholte, was Annie gerade gesagt hatte. Um sich aus dem Telefonat loszueisen, benötigte sie weitere anderthalb Minuten, in denen sie versprach, sich auszuruhen und am nächsten Tag vorsichtig zu fahren, und den beiden versicherte, dass das Auto keine komischen Geräusche von sich gegeben hatte.

Annie hatte gut verdient, als sie es sich vor ein paar Jahren als Neuwagen gekauft hatte, und sie war so oft außer Landes gewesen, dass es hauptsächlich in der Garage gestanden hatte. Auf diesem Trip brachte sie so viele Meilen hinter sich wie bislang noch nie.

Sie legte auf und horchte auf das Geräusch ihrer Münze, die im Telefon nach unten fiel. Dann erstarrte sie jedoch, als sie das Scharren von Schritten unter sich hörte. Leise trat sie ans Geländer und schaute nach unten, entdeckte jedoch niemanden. Hatte sie jemand belauscht? Viel gab es da ja nicht mitzuhören, aber es fiel ihr schwer, das unangenehme Kribbeln in ihrem Nacken abzuschütteln.

Dann sah sie das Glühen einer Zigarette, die weggeworfen wurde und auf dem schwarzen Asphalt des Parkplatzes landete. Erneut hörte sie Schritte und dann wurde irgendwo unter ihr eine Tür geöffnet und wieder geschlossen.

Paranoid war sie, so viel stand fest. Es gab keinen Grund mehr, um Ecken zu spähen und Umwege zu machen, damit ihr sicher niemand folgte, aber sie ertappte sich immer wieder dabei, dass sie genau das tat. Selbst hier in den Staaten, wo sie nur eine von vielen blonden Mittelschichtamerikanerinnen vom Land war. Nichts Besonderes mehr.

Genau so wollte sie es, deswegen hatte sie gekündigt.

Sie kehrte in ihr Zimmer zurück, zog sich ihren Kapuzenpullover über und legte sich ihre Segeltuchtasche um, die ihr als Handtasche diente. Sie brauchte etwas zu essen und wenn ihr Auto nicht bis unters Dach vollgestopft und der Tank nicht fast leer wäre, würde sie irgendwohin fahren. Stattdessen überquerte sie den dunklen Parkplatz und ging zu Fuß zum nächsten Fast-Food-Laden. Die Kapuze hatte sie aufgesetzt und die Ärmel bis zu den Fingerspitzen runtergezogen.

Sie bestellte sich eine Tüte fettiger Pommes, einen Cheeseburger und ein leuchtend blaues Slushy-Getränk, dessen Süße ein schmerzhaftes Ziehen in ihren Zähnen auslöste und ihren Kreislauf wiederbelebte. Zucker konnte bei so vielen Dingen Abhilfe schaffen. Auf dem Weg zurück in ihr Zimmer trieb sie der Duft der Pommes langsam in den Wahnsinn und sie verschlang alles bis auf den letzten Krümel, bevor sie beim Fernsehen einschlief.

Irgendwann nach Mitternacht wurde sie noch mal wach und schleppte sich ins Bad, wo sie sich Hände und Gesicht wusch. Als sie in den Spiegel schaute, bemerkte sie, dass der Slushy ihren kompletten Mund blau gefärbt hatte.

~ ~ ~

Die nächste Nacht verbrachte Annie in Albuquerque, New Mexico, und von da aus ging es auf direktem Weg in den Südwesten, bis sie in Kalifornien auf die Interstate 15 abbog.

Beim Überqueren der Staatsgrenze von Arizona drückte sie auf die Hupe, aber so allein im Auto fühlte sich ihr Leben dabei auf einmal ziemlich klein an. Während der gesamten Fahrt hatte sie die gleichen fünf Kassetten laufen lassen und als sie sich nun der Zivilisation näherte, war sie froh, wieder auf Radio umschalten zu können. Selbst verrauschte Werbung war eine willkommene Abwechslung.

Seit sie in Toledo losgefahren war, plagten sie Zweifel. War das hier die richtige Entscheidung gewesen? Noch ein Studium und dafür Schulden machen? Diesen Abschluss würde niemand außer ihr bezahlen und dabei wusste sie noch nicht mal, was sie beruflich machen wollte – außer Menschen zu helfen, aber nicht mehr aus dem Schatten heraus. Machten das Leute mit akademischem Interesse nicht so, wenn sie sich neu orientierten? Sich auf mehr Bildung konzentrieren, um sich Zeit zu erkaufen?

Sie bevorzugte es, einen Plan zu haben und alle Antworten zu kennen, bevor sie etwas anging, aber das hier war das Gegenteil davon. Womöglich würde es ihr ja guttun, sich auf das Unbekannte einzulassen. Sie konnte Kurse besuchen, Neues lernen und dabei herausfinden, wohin die Reise ging. Allerdings strapazierte das ihr Nervenkostüm auch gewaltig. Sie hatte kein Ziel, außer den Master zu machen.

An diesem letzten Morgen hatte sie verschlafen und war deswegen später als geplant losgekommen. Deswegen legte sie einen Zwischenstopp an einer Tankstelle irgendwo in West Covina ein, um im Büro der Hausverwaltung anzurufen und Bescheid zu geben, dass sich ihre Ankunft nach hinten verschob.

Als sie die Stadt erreichte, verfuhr sie sich prompt und musste anhalten, um einen Blick auf den Stadtplan zu werfen. Durch einen glücklichen Zufall fand sie irgendwann doch den Campus und fragte dann eine Passantin nach dem Weg zu ihrem Gebäude.

Geplant war, dass sie auf dem Campus in eins der winzigen Apartments für Masterstudenten zog, doch als sie sich bei der Verwaltung vorstellte, schaute der junge Student von seinem Buch auf und reichte ihr schulterzuckend einen Gutschein.

Sie betrachtete das Stück Papier und entdeckte ganz unten eine Linie für das Ablaufdatum. Jemand hatte das Datum »31.8.92« dort vermerkt, was in genau einer Woche war.

»Wir sind schon ziemlich voll«, meinte der Student. »Die Uni bringt die überbuchten Studenten in einem Motel unter, während sie nach einer alternativen Unterkunft sucht.«

»Alternative Unterkunft«, wiederholte sie, war aber zu erschöpft, um sauer zu werden. »Was genau bedeutet das für mich?«

»Komm morgen wieder her«, antwortete er. »Mein Chef ist von acht bis fünf da, der erklärt’s dir.«

»Und wo ist dieses Motel?«, wollte sie wissen und wedelte mit dem Gutschein in seine Richtung.

»Oh, so drei Blocks von hier, glaube ich.« Er zuckte erneut die Schultern. »Richtung … Norden?«

»Schreib mir die Adresse auf. Und ich brauche eine schriftliche Wegbeschreibung, bitte.«

Seufzend klappte er sein Buch zu, rutschte vom Schreibtisch weg und stand auf. »Ich frage nach.«

Wie sich herausstellte, war es tatsächlich nicht weit bis zum Motel, obwohl sie beim ersten Mal trotzdem dran vorbeifuhr. Jemand hupte sie an, vielleicht weil sie zu langsam war oder Nummernschilder aus Virginia hatte. Oder manche Kalifornier hupten einfach gern. Sie setzte den Blinker, als sie das Hinweisschild zum Motel erneut entdeckte, und parkte vor dem Eingang. Dann gönnte sie sich einen Moment, um ihre Gedanken zu sortieren und sich zu sammeln. Wütend über die Situation zu werden, brachte sie nicht weiter. Der Kleine in der Verwaltung wirkte nicht besonders kompetent, also würde sie das alles einfach morgen aufklären.

Was machte schon eine weitere Nacht im Motel nach zweitausend Meilen Autofahrt?

~ ~ ~

Annie zwang den Mann, ihr das Problem dreimal zu erklären. Unterm Strich sah die Sache so aus: Die Uni überbuchte die Master-Wohneinheiten immer, weil es für gewöhnlich ein paar Studenten gab, die in letzter Minute absprangen. Finanziell gesehen war es für die Uni besser, wenn sie die Räume überbuchten, als am Schluss auf leer stehenden sitzen zu bleiben. Doch dieses Jahr hatte niemand abgesagt und da Annie so lange gewartet hatte, bis sie ihren Studienplatz annahm, stand sie nun ganz unten auf der Liste.

»Wir geben Ihnen eine Woche Zeit, um eine andere Unterkunft zu finden«, sagte der Mann.

»Eine andere Unterkunft?«, gab sie viel zu laut zurück. »Ich hatte eine Unterkunft! Sie sind dafür verantwortlich, dass daraus nun nichts wird!«

»Mir ist klar, dass unser System kompliziert wirkt …«

»Sie denken, dass ich nicht in der Lage bin, Ihr System zu verstehen?« Sie deutete mit den Fingern Anführungszeichen in der Luft an. »Das ist hier Ihrer Meinung nach das Problem?«

»Ma’am …«

»Hören Sie, ich bin gerade erst in Kalifornien angekommen und wirklich nicht darauf vorbereitet, selbst nach einer Wohnung zu suchen. Also verschaffen Sie mir jetzt entweder die Unterbringung auf dem Campus, die mir versprochen wurde, oder Sie finden eine bessere Lösung.«

Er schob seine Brille nach oben, um sich die Nasenwurzel zu massieren. Auf seinem Plastiknamensschild stand Paul.

»Ich kann Ihnen bei der Anmietung außerhalb der Universitätsverwaltung nicht weiterhelfen, aber Sie bekommen eine Liste von mir«, sagte er schließlich. »Die bekommen normalerweise nur Postdoktoranden und Austauschstudenten, aber aufgrund der besonderen Umstände könnte das eine gute Alternative für Sie sein.«

»Was für eine Liste?«, fragte sie.

»Eine Liste von Mitarbeitern, die Studenten bei sich aufnehmen. Die ein Zimmer bei sich zu Hause für ein Quartal oder zwei vermieten. Das ist zwar nichts Langfristiges, sollte Ihnen aber genug Zeit verschaffen, um später in eine unserer Wohneinheiten umzuziehen.«

Annie hielt ihm auffordernd eine Hand hin. »Geben Sie mir die Liste.«

~ ~ ~

Sie stopfte das Papier in ihre Tasche und machte sich auf den Weg zur Einschreibung, um sich für ihre Kurse anzumelden. Das bedeutete mehrere Stunden Schlange stehen und als sie damit fertig war, brauchte sie was zum Mittagessen. Danach ging sie Bücher kaufen und erst als sie wieder zurück im Motel war und ihre Wertsachen aus dem Auto holte, fiel ihr die Liste wieder ein.

Sie rief ihre Eltern an in dem Wissen, dass sie gerade sicher nicht zu Hause waren, und hinterließ ihnen eine unbekümmerte, wenn auch vage Nachricht mit dem Versprechen, sie wieder anzurufen, sobald sie richtig eingezogen war. Wenn es sein musste, würde sie sie auch anlügen, aber lieber erzählte sie ihnen so lange wie möglich einfach gar nichts. Ganz sicher würde sie weder dieses Motel noch die überbuchte Studentenunterkunft erwähnen oder dass sie heute das komplette Bargeld, das sie ihr zugesteckt hatten, auf einen Schlag für Bücher ausgegeben hatte. Und auch nicht, dass sie sich gerade fühlte, als würde sie hilf- und haltlos umhertreiben.

Aber sie hatte sich dieses Leben ausgesucht, hatte die Entscheidungen dafür getroffen und würde nun sicher nicht schon in der ersten Woche aufgeben. Schwerer als zum ersten Mal bei ihren Eltern auszuziehen oder als die endlos langen Ausbildungswochen bei der CIA würde es wohl nicht werden, und auch nicht schwerer, als sich unter falschem Namen mit einer ganzen Latte an nicht erreichbaren Zielen in einem fremden Land aufzuhalten.

Während sie sich ein heißes Bad einließ, wühlte sie die Liste aus ihrer Tasche und strich sie auf dem schmalen Schreibtisch glatt. Auf dem Papier standen nur zwölf Namen und einen Moment später stellte sie fest, dass nur zwei davon weiblich waren. Bei einem fremden Mann einzuziehen, war für sie unvorstellbar.

Neben einem der Frauennamen stand eine Telefonnummer, bei dem anderen nur die Zimmernummer ihres Büros in der Fakultät sowie dessen Öffnungszeiten. Das machte die Sache einfach. Morgen früh würde sie bei Nummer eins anrufen, und wenn daraus nichts wurde, würde sie bei Professor Helen Evertons Büro vorbeischauen und es dort versuchen.

Kapitel 2

Die Professorin, zu der die Telefonnummer auf Annies Rettungsboot-Liste gehörte, entschuldigte sich und teilte ihr mit, dass das Zimmer leider schon vergeben war. Also ein Satz mit X. Auf dem Weg zum Campus ging Annie die Namensaufstellung noch einmal durch und versuchte abzuschätzen, welcher der Männer am wenigsten gefährlich klang.

Michael R. Darby.

Solange er sich nicht Mike nennen ließ.

Neal Halfon.

Den strich sie mit ihrem angekauten Stift aus. Selbst wenn der Mann Santa Claus, Jesus Christus oder Patrick Swayze war, würde sie es nie schaffen, mit jemandem namens Neal ein normales Gespräch zu führen.

Als sie jemand im Vorbeigehen streifte, schaute sie auf. Sie war unbeabsichtigt in so was wie eine Orientierungsveranstaltung für Neustudenten geraten. An Tischen präsentierten sich Clubs und Institute unter ihren Bannern. Das Ganze schien eher für Erstsemester gedacht zu sein, weil hier eine ganze Menge aufgeregter Teenager in Begleitung ihrer Eltern unterwegs war.

Jemand an einem der Stände winkte sie heran, damit sie sich etwas anschaute, das »Glück und Weisheit ist international« hieß.

Irritiert schaute Annie an sich runter auf ihre Kleidung: Jeans, Sandalen und ein pinkes T-Shirt. Oh Gott, sie sah aus wie eine Studienanfängerin. Rasch bog sie in die andere Richtung ab, um der jungen Frau hinter dem Tisch zu entgehen, und schaute noch mal auf die Campus-Karte, die sie an die Namensliste getackert hatte.

Evertons Büro befand sich im Strafrechtsgebäude, was bedeutete, dass sie an diesem Institut lehrte. Annie blieb am Fuß einer Treppe stehen, auf der reges Kommen und Gehen herrschte, und ließ sich ihr Vorhaben noch mal durch den Kopf gehen. Lohnte das die Mühe überhaupt? Würde eine ihrer potenziellen Professorinnen ihr überhaupt ein Zimmer vermieten? Doch Annie erinnerte sich nicht daran, einen Kurs bei jemandem mit dem Namen Everton belegt zu haben, und vielleicht war die Frau ja nur eine Lehrbeauftragte. Tenure-Track-Professoren waren unbefristet angestellt und hatten es deswegen normalerweise nicht nötig, Zimmer zu vermieten.

Aber in der Not fraß der Teufel Fliegen und die Zeit lief. Sie musste zumindest mal bei der Frau anfragen, sonst landete sie am Ende noch bei – sie warf einen Blick auf die Liste – Aaron L. Panofsky. Sie war mal mit einem Jungen namens Aaron ausgegangen. Den Kerl strich sie auch von der Liste.

Womöglich war Everton gerade gar nicht in ihrem Büro. Offizieller Beginn der Lehrveranstaltungen war erst am kommenden Montag. Sie hatte Paul bereits einen zweiten Gutschein aus den Rippen geleiert, aber einen dritten würde sie nicht bekommen, und sie wollte aus dem Motel raus. Außerdem konnte sie den Anruf bei ihren Eltern nicht ewig hinauszögern.

Sie ließ die Karte sinken und setzte sich im Schatten eines Baums auf eine niedrige Mauer, um den Blick über die Gebäudereihe schweifen zu lassen. In dem Bau, in dem sich Evertons Büro befand, schien nicht viel Betrieb zu herrschen. Da sämtliche Lehrveranstaltungen, die Annie belegt hatte, auch dort stattfinden würden, entschied sie sich für eine kleine Aufklärungsmission. Ein Rundgang, bis sie das Büro der Professorin fand.

Trotz des Schattens umgab die trockene Hitze sie wie ein Ofen. Sie war die schwülen Sommer des Mittleren Westens und von D.C. gewohnt, doch die kalifornischen Temperaturen waren noch mal ein ganz anderes Kaliber. Das Gebäude lockte sie mit dem Versprechen auf eine zentralisierte Klimaanlage zu sich.

Auf den beiden unteren Etagen befanden sich Seminarräume und die für ihre Lehrveranstaltungen waren schnell gefunden. Als sie die Treppe zum zweiten Stock hinaufstieg, veränderte sich die Atmosphäre. Hier waren alle Türen geschlossen und mit Namensschildern versehen. Den von ihr gesuchten Raum fand sie schließlich am anderen Ende des Gangs.

H. Everton – 323.

Ausgehend von der Größe der Seminarräume in den anderen Stockwerken dürfte Evertons Büro wohl eher einem besseren Wandschrank entsprechen. Gerade genug Platz für einen Schreibtisch, zwei Stühle und mit viel Glück vielleicht einen Aktenschrank. Da die Tür kein Fenster hatte, konnte sie nicht erkennen, ob es dahinter hell oder dunkel war, aber es klang nicht so, als würde sich jemand in dem Zimmer aufhalten. Vorsichtig drehte sie den Türknauf. Abgeschlossen.

Hier unauffällig herumzuschnüffeln, würde schwierig werden, also ging sie den Weg zurück, den sie gerade gekommen war. Zuvor war sie an einem Raum vorbeigegangen, den sie für das Sekretariat des Instituts hielt, und als sie dort ankam, saß eine Frau hinterm Empfangstresen.

Annie setzte ein Lächeln auf. »Hi.«

Die Frau sah auf und erwiderte ihr Lächeln. Sie trug einen sackartigen Pullover, der zu ihrer altbackenen Frisur passte. »Brauchen Sie Hilfe, Liebes?«, fragte sie.

»Aber so was von«, antwortete Annie in dem honigsüßen Tonfall, der normalerweise Kirchenbesuchen und dem Häkeltreff ihrer Mutter vorbehalten war. »Ich fange hier am Montag an und habe mich gefragt, ob die Öffnungszeiten für das Institut schon diese oder erst nächste Woche gelten.« Sie lehnte sich verschwörerisch nach vorn. »Ich bin nicht von hier und weiß noch nicht, wie das so läuft.«

»Also, offiziell sind die Mitarbeiter erst ab nächster Woche da«, sagte die Frau. »Aber die meisten kommen irgendwann diese Woche schon mal vorbei.«

»Verstehe. Ich bin übrigens Annie.«

»Deb Larson«, erwiderte die Frau. »Wir haben im Lauf der nächsten Jahre bestimmt noch oft miteinander zu tun.«

»Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Der Campus ist wirklich traumhaft schön und die ganze Stadt sieht aus wie in den Filmen!«

»Woher kommen Sie?«, erkundigte sich Deb.

»Toledo, Ohio, Ma’am. Wir sind echt keine Landeier, aber das ist schon was ganz anderes als hier.«

»Kann ich mir gut vorstellen.«

»Sagen Sie, gibt’s hier so was wie ein Mitarbeiterverzeichnis? Fürs Institut, meine ich. Ich würde gerne mal schauen, wer wer ist, bevor das Semester losgeht.«

»Nein.« Deb schüttelte den Kopf. »Aber in der Bibliothek stehen Jahrbücher. In allen gibt es Fotos von der Fakultät. Sie legen jedes Jahr die gleichen neu auf.«

»Gut zu wissen.« Annie grinste. »Vielen Dank, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben.«

»Ich helfe immer gern. Viel Glück, Liebes.«

Sobald Annie sich umgedreht hatte, verblasste ihr Lächeln. Sie marschierte die Treppe wieder nach unten und hielt auf die Tür zu, wäre dabei aber beinahe mit einer Frau zusammengestoßen, die ein rotgesichtiges Baby in seinem Kindersitz dabeihatte. Annie machte ihr Platz, um sie durchzulassen, und trat dann nach draußen in die Hitze und den Sonnenschein. Auf zur Bibliothek.

In dem Gebäude wimmelte es nur so von Leuten, die sich einen neuen Studentenausweis ausstellen ließen. Da Annie ebenfalls einen brauchte, verschob sie ihren Plan mit den Jahrbüchern und reihte sich stattdessen in die Schlange ein, um ein Foto von sich machen zu lassen, und dann in eine weitere, während es jemand auf einen Ausweis klebte und das Ganze durch ein Laminiergerät jagte. Als sie die kleine Karte endlich in den Händen hielt, war ihr Tagwerk vollbracht.

In ihrem Motelzimmer hatte das Zimmermädchen ihre verteilten Habseligkeiten aufgeräumt. Annie rief ihre Eltern an.

»Anabelle Weaver!«, schimpfte ihre Mutter. »Du hast dich mit Absicht genau dann gemeldet, als wir nicht da waren.«

»Nein, Mom, das stimmt nicht«, log sie. »Du weißt doch, dass es hier früher ist als bei euch. Ich habe einfach nur die Zeitverschiebung vergessen.«

Annie wollte ihrer Mutter gegenüber nicht zugeben, dass ihre Wohnsituation im Moment alles andere als stabil war, also erzählte sie ihr, dass es ein Gasleck in dem Wohngebäude gegeben hatte, in dem sie eigentlich einziehen sollte. Bis das repariert wurde, waren sie und die anderen Studenten in einem Motel untergebracht worden. Die Lüge kam ihr deutlich leichter über die Lippen als die Wahrheit.

»Was ist, wenn das bis Montag nicht behoben ist?«, wollte ihre Mutter besorgt wissen.

»Keine Ahnung. Entweder bleiben wir hier oder sie finden was anderes für uns«, sagte Annie. »Ich gebe euch Bescheid, wenn ich ausgepackt habe.« Das Märchen war so gut, dass sie sich wünschte, es wäre wahr.

Nachdem sie aufgelegt hatte, wärmte Annie sich ein Tiefkühlgericht auf und sah fern, bis die Sonne unterging. Eigentlich hatte sie nicht damit gerechnet, einschlafen zu können, doch weder die kratzigen Bettlaken noch der Verkehrslärm hielten sie wach. In der Nacht wachte sie einmal kurz auf, weil sie auf die Toilette musste, und stieß sich den Ellenbogen am Türrahmen. Anschließend schlurfte sie zurück ins Bett und schlief weiter, bis ihr Wecker klingelte.

Am nächsten Morgen herrschte wesentlich weniger Trubel in der Bibliothek und die junge Frau am Empfang schrieb ihr eine Standortnummer auf, bevor sie Annie damit in eins der oberen Stockwerke schickte.

»Die neuesten stehen eher unten im Regal«, erklärte sie. »Ich glaube nicht, dass die oft genutzt werden, aber da sollte eins von letztem Jahr sein.« Sie deutete auf den großen Computermonitor vor ihr. »Wir sind noch dabei, die Karteikarten in eine Datenbank zu übertragen, deswegen ist alles noch ziemlich durcheinander.«

Die Jahrbücher befanden sich tatsächlich im unteren Bereich eines hohen, staubigen Regals. Ein paar von ihnen reichten zurück bis in die 1950er Jahre und nahmen das komplette erste Fach ein. Die neueren Jahrbücher standen eins darüber. Sie waren dünner, sauberer und die Farben leuchteten mehr. Annie ging in die Hocke, suchte nach dem mit der eingeprägten 1991 auf dem Buchrücken und zog es heraus.

Sie fuhr mit dem Finger das Inhaltsverzeichnis ab, bis sie zum Fakultätsabschnitt kam. Dann blätterte sie nach hinten und schlug die Namen mit E auf, wo sie den Blick über die beschrifteten Fotos wandern ließ: Edison, Engle, Epstein, Ettinger.

Aber keine Everton. Nicht mal ein Sternchen für die nicht abgebildeten. War sie neu hier?

Schwungvoll klappte sie das Jahrbuch wieder zu und schob es zurück an seinen Platz.

Also würde sie sich auf die altmodische Art über die Frau informieren müssen – vor dem Gebäude kampieren und hoffen, dass sie auftauchte. Sie im Telefonbuch suchen und schauen, ob ihre Adresse mit verzeichnet war. Annie war gut im Aufspüren von Menschen, das hatte sie jahrelang beruflich gemacht. H. Everton würde sie auch finden.

Sie kehrte zum Gebäude mit Evertons Büro zurück und nahm im Schatten auf der niedrigen Mauer Platz, auf der sie schon gestern gesessen hatte. Aus der Bibliothek hatte sie ein Buch ausgeliehen, das sie nun zur Tarnung aus der Tasche holte und wahllos irgendwo in der Mitte aufschlug. Von hier aus konnte sie den Eingang eine Weile beobachten und sehen, was für Leute ein und aus gingen.

Sie sollte irgendwo ihre Sachen auspacken, sich einen Job suchen, die Nase schon mal in ihre Lehrbücher stecken oder über ihre bevorstehenden Kurse nachdenken. Sich vielleicht einen Hefter oder eine Packung Stifte besorgen. Stattdessen tat sie genau das, was sie eigentlich hinter sich lassen wollte. Gott, vielleicht war es doch ein Fehler gewesen. Womöglich war das tatsächlich das Einzige, worin sie gut war, und sie würde nie etwas finden, das besser zu ihr passte. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit dem zu leben, was sie verfolgte: auf ganzer Linie versagt zu haben und ein schmieriger Boss, der ihr einreden wollte, dass es in der Welt außerhalb der Firma keinen Platz für sie gab.

Ein Mann und eine Frau verschwanden im Gebäude. Er hielt ihr die Tür auf und Annie tat, als würde sie in ihrem Buch lesen.

Als sie das nächste Mal hochschaute, war der Mann allein wieder aufgetaucht. Er war mittelgroß und dünn, seine schwarzen Haare kurz geschoren. Er trug beige Shorts und ein hellblaues T-Shirt. Annie senkte den Blick erneut auf ihr Buch und blätterte die Seite um.

Dann erregte ein Mann in einem beigen Arbeitsoverall ihre Aufmerksamkeit, der eine quietschende Karre über den Gehweg zwischen ihr und dem Gebäude schob. Sie beobachtete ihn, bis er hinter einer Biegung verschwand. Das Quietschen der Karre war auch noch zu hören, nachdem er außer Sicht war.

Deswegen bemerkte sie weder den Kinderwagen noch die attraktive Frau, die ihn schob, bis sie in den Schatten an die Mauer trat. Annie drehte den Kopf, um einen Blick auf das schlafende Baby im Kinderwagen zu werfen, und erkannte schnell, dass es sich um dasselbe handelte, das sie gestern im Autositz gesehen hatte. Natürlich war die Frau auch dieselbe, die es am Vortag getragen hatte.

Die Frau stellte den Kinderwagen parallel zur Mauer und legte dann ihre Handtasche ab, bevor sie in der braunen Wickeltasche wühlte, die sie gegen ihre Hüfte stützte und die schon deutlich bessere Tage gesehen hatte. Das Sonnenlicht brachte kastanienrote Reflexe in ihrem dunkelbraunen Bob zum Vorschein. Ein paar Strähnen fielen ihr nach vorn ins Gesicht, dazwischen lugte eine Brille mit großen Gläsern und Drahtgestell hervor. Sie trug ziemlich abgetragene Kleidung.

Annie wandte sich wieder ihrem Buch zu und beobachtete die Frau weiter aus dem Augenwinkel, hob den Kopf aber erst wieder, als die Frau plötzlich fluchte.

»Shit!« Die Wickeltasche war ihr runtergefallen und hatte ihren Inhalt über den Boden verteilt.

Die Frau ließ sich auf die Mauer sinken und starrte auf das Missgeschick. Nur der Kinderwagen trennte sie voneinander; das Baby, das unter einer hellblauen Decke schlief.

»Oh, ich helfe Ihnen.« Annie legte das geöffnete Buch mit dem Cover nach oben auf die Mauer.

»Schon in Ordnung. Alles gut. Ich komme klar«, erwiderte die Frau und schüttelte den Kopf. Sie wischte sich die Hände an der Jeans ab und ihre Lider sanken auf halbmast.

»Wie alt ist er?«, erkundigte sich Annie und deutete mit dem Kopf in Richtung des Babys, während sie in die Hocke ging und den Inhalt der Tasche einsammelte – ein goldener Lippenstift, ein Tampon, ein zusammengeknüllter Kassenzettel.

Ein Schlüsselband, an dem ein Ausweis mit dem Foto der Frau hing. Diese rutschte von der Mauer und schnappte sich die Karte, doch Annie schaffte es, einen Blick auf ihren Namen und ihren Jobtitel zu erhaschen.

Helen Everton, Lehrbeauftragte.

Annie reichte Helen Everton, was sie aufgesammelt hatte, und hinderte die Frau so daran, weiter wahllos Sachen zurück in die Tasche zu stopfen. Nachdem alles wieder verstaut war, schüttelte sie die Tasche einmal ordentlich.

»Vier Monate«, antwortete sie schließlich und bückte sich nach ihrer Handtasche. »Fast fünf.«

»Ein hübscher Kerl.« Das stimmte. Das Baby hatte helle Haut und ein paar dunkle Haarflusen auf dem Kopf. Es schlief immer noch friedlich.

»Danke«, meinte Everton. »Er hat ständig Blähungen.«

Annie hätte beinahe aufgelacht, verkniff es sich aber. »Ist er Ihr erstes?«

»Das dritte.« Als sie den Kopf schüttelte, schwangen ihre Haare in der Bewegung mit. »Nein. Ich meine, ich habe zwei eigene, aber er ist ein Pflegekind. Er ist erst seit sechs Wochen bei mir und wir sind immer noch dabei, uns aneinander zu gewöhnen.«

»Wow. Wie alt sind Ihre anderen?«

Everton schob ihre Brille nach oben und rieb sich übers Gesicht. Sie trug kein Make-up und sah müde aus.

»Acht und zehn.«

»Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun.« Annie schaute zum Eingang des Gebäudes.

Everton schenkte ihr ein schmales Lächeln, schulterte ihre Handtasche und hob die Wickeltasche auf.

Da Annie merkte, dass Everton sich ihren neugierigen Fragen entziehen wollte, suchte sie nach einem anderen Ansatzpunkt. Sie brauchte nur irgendwas über Helen Everton, das sie für ihre eigenen Zwecke ausnutzen konnte.

»Ich bin übrigens Annie«, sagte sie. »Nur damit Sie keine völlig Fremde vor sich haben. Jetzt kennen Sie wenigstens meinen Namen.« Sie widerstand dem Impuls, Everton die Hand zu reichen, weil sie nicht davon ausging, dass die Frau sie schütteln würde.

»Annie«, wiederholte Everton. »Danke für die Hilfe.«

Sie machte sich mit dem Kinderwagen auf in Richtung des Gebäudes. So gerne Annie die Unterhaltung fortsetzen wollte, sie wollte die Frau auch nicht verschrecken. Wenn die beiden reingingen, mussten sie irgendwann auch wieder rauskommen.

Das passierte deutlich schneller, als Annie erwartet hatte. Sie blieb noch fünf Minuten sitzen und machte dann einen kurzen Abstecher zu den Toiletten im Erdgeschoss, weil sie sich sicher war, noch ein paar Stunden herumsitzen zu müssen, bis Everton und das Baby zurückkamen.

Doch eine Dreiviertelstunde später tauchte die Frau mit dem schreienden Kind und einem Fläschchen wieder auf. Die Wangen des Kleinen leuchteten rot im Sonnenlicht.

Annie hatte ihren Platz auf der Mauer verlassen und saß nun auf der Wiese, weit genug entfernt, dass die Frau sie beim Verlassen des Gebäudes nicht sofort entdeckte. Manchmal gaben ein paar zusätzliche Sekunden Beobachtungszeit den Unterschied zwischen einer erfolgreichen Kontaktaufnahme und einer gescheiterten.

Everton versuchte alles, um das Baby zu beruhigen, doch seine Schreie wurden lauter. Annie klappte das Buch auf ihrem Schoß zu und kniff die Augen nachdenklich zusammen. Einen Moment später steckte sie das Buch ein und legte sich ihre Tasche über die Schulter, bevor sie zu Everton rüberging.

»Hi noch mal.«

Everton schaute sie erst verwirrt an, dann genervt.

»Geht’s ihm gut?«, fragte Annie.

»Wie ich schon sagte.« Everton wippte den Kleinen auf ihrem Arm auf und ab. »Blähungen.«

»Ich wette, er ist übermüdet«, meinte Annie. »Ich habe eine Menge jüngerer Cousins und Cousinen und eine kleine Nichte.«

Everton nickte abwesend.

»Will er nicht trinken?«

»Ach, keine Ahnung.« Der Frau war die Erschöpfung deutlich anzuhören. »Er will nie irgendwas.«

Und in diesem Moment offenbarte sich Annie alles, was sie über Helen Everton wissen musste. Sie trug ihre Haare in einem pragmatischen, schulterlangen Bob. Ihre helle Jeans zeigte Alterserscheinungen. Ihr Hemd hatte einen kleinen Fleck am vorderen Saum, als hätte sie ihn versehentlich ins Abendessen gehängt. Ihre Loafer waren abgenutzt und der Riemen ihrer Handtasche an den Seiten ausgefranst.

Sie arbeitete als Lehrbeauftragte, also verdiente sie vermutlich nicht viel. Und ihre Kleidung war zwar von guter Qualität, aber alt und ausgewaschen, was darauf hinwies, dass sie irgendwann mal Geld gehabt hatte, nun aber mit schmalerem Budget auskommen musste.

Sie war Mutter, aber Nummer drei war deutlich jünger als die anderen beiden und außerdem ein Pflegekind. Hatte sie sich dafür entschieden, weil sie doch noch eins wollte? Half sie einem Familienmitglied oder Freunden, die das Sorgerecht verloren hatten? Oder war sie auf das Geld aus, das der Staat Pflegeeltern zahlte?

Annie entschied sich für den Versuch, Evertons Vertrauen zu gewinnen.

»Sie sehen aus, als könnten Sie eine Pause gebrauchen. Soll ich ihn mal kurz nehmen?«

Everton, die sich von einer Seite zur anderen drehte, um das Baby zu beruhigen, warf ihr einen misstrauischen Blick zu.

»Ich haue nicht mit ihm ab. Und ich kann echt nicht gut rennen. Aber ich bin gut mit Babys. Sogar wenn sie Blähungen haben.«

Everton musterte sie noch einen Moment lang, doch als das Baby zu einem weiteren, markerschütternden Brüllen ansetzte, gab das den Ausschlag und sie drückte der wildfremden Frau den Jungen in die Arme.

Annie konnte kaum fassen, dass sie es geschafft hatte – aber sie war schon immer gut darin gewesen, andere Leute dazu zu bringen, ihr zu vertrauen. Trotzdem erstaunte es sie jedes Mal aufs Neue. In gewisser Weise war es zu einem Spiel für sie geworden, herauszufinden, wie viel sie von jemandem wie schnell bekommen konnte. Heute traf es eben eine gestresste Frau und ihr Pflegekind.

Die Übergabe reichte aus, um den Jungen einen Moment lang perplex innehalten zu lassen, während er seine neue Umgebung in Augenschein nahm. Annie schnappte sich das Fläschchen, bevor er wieder anfangen konnte zu weinen, drückte ihm den Sauger an die Lippen und schob ihn sanft dazwischen. Dabei betete sie, dass sie mit ihrer Lüge durchkam, dass sie gut mit Kindern umgehen konnte.

Sie hatte einen jüngeren Bruder, war aber erst zwei gewesen, als Danny auf die Welt gekommen war, also erinnerte sie sich kaum daran, wie es mit ihm als Säugling gewesen war. Aber hey, wie schwer konnte das schon sein? Man musste sie füttern und sie schlafen lassen. Ab und zu mal eine Windel wechseln.

Und das Glück war ihr hold, das Baby fing an, gierig zu trinken, und lag ruhig in Annies Armen.

~ ~ ~

Für ihren ersten Auslandseinsatz war Annie vor fünf Jahren nach St. Petersburg geschickt worden, das damals noch Leningrad geheißen hatte. Sie war sich nicht sicher, ob sie sich je an den neuen Namen gewöhnen würde. Die CIA hatte unbedingt die Perestroika ausnutzen wollen, Präsident Michail Gorbatschows Modernisierungsreform. Ihre Bosse waren der Meinung gewesen, dass die Umstrukturierung des Politik- und Wirtschaftssystems ihnen die Chance auf neue Informanten verschaffen könnte.

Annie war zum Höhepunkt dieser Krise in die CIA eingetreten, was sie zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wusste. Das meiste spielte sich intern ab und in diesem Jahr legten sie sich bei der Rekrutierung enorm ins Zeug, besuchten Unis im ganzen Land und versprachen gute Bezahlung und ein Leben voller Abenteuer.

Annie war jedoch weder über die Werbeflyer gestolpert, noch hatte sie etwas davon mitbekommen. Sie studierte Wirtschaft und überlegte, ob sie beruflich ins Finanzwesen einsteigen oder vielleicht lieber Highschool-Lehrerin werden sollte. Ihre Mutter hatte vor der Hochzeit mit Annies Vater ein paar Jahre an einer Grundschule unterrichtet. Dass sie für die Regierung arbeiten oder diese Interesse an ihr haben könnte, war Annie nie in den Sinn gekommen.

Deswegen ging sie auch nicht zu der Rekrutierungsveranstaltung, aber in einem ihrer Russischkurse saß einer der Anwerber. Annie hatte auf der Highschool Deutsch gelernt und sprach es fast fließend und sog nun Russisch praktisch in sich auf. In ihrer Freizeit hörte sie Sprachkassetten und arbeitete in ihrem Lehrbuch schon mal vor. Sprachen machten Spaß, als würde man ein Rätsel von hinten nach vorne lösen. Sie waren exotisch und wunderschön und Annie nahm sie gerne Stück für Stück auseinander.

An jenem Tag machten sie eine Übung, bei der sie kurze Gesprächssituationen vor dem Rest des Kurses durchspielten. Annie war in einer Gruppe mit einer anderen Frau und einem jungen Mann. Der Kerl war ihr Hemmschuh, der sich schwitzend und verlegen durch seine Parts stotterte.

Schauspielerei war für Annie nur eine weitere Sprache und sie konnte problemlos mit einfachen Phrasen um sich werfen.

»Dobrij vjecher«, sagte sie. »Minja savut Annie.« Als ihr Teampartner ins Schwimmen geriet, flüsterte sie ihm seine Sätze wie eine Souffleuse zu, was dazu führte, dass der Rest des Kurses sich während ihrer dreiminütigen Performance köstlich amüsierte und die Professorin sie mit finsterer Miene tadelte.

Als sie zu ihrem Platz zurückging, bemerkte sie den Mann im dunklen Anzug, der sie beobachtete. Und anschließend fiel er ihr draußen wieder auf.

»Annie«, sprach er sie an, als sie an ihm vorbeiging. »Tebe nravitsja puteshestvovat?«

»Wie bitte?« Sie verstand die Frage, wusste aber nicht, warum er sie ihr stellte.

Er sprach weiterhin auf Russisch mit ihr, als er wissen wollte, ob sie stolz auf ihr Land war. Seine Aussprache und sein Akzent waren perfekt, aber sie merkte sofort, dass er kein Muttersprachler war.

»Mein Vater ist ein Lieutenant Colonel in der Army«, antwortete sie. »Sie finden nirgendwo jemanden, der patriotischer ist als ich.«

Die Frage, ob sie gerne reiste, war eine gute Verkaufsmasche. Die Anwerber hatten ihre Arbeit zur Kunstform erhoben. Viel Überzeugungsarbeit musste man bei Annie nicht leisten. Die Background-Checks waren unangenehm, aber außer ein paar Strafzetteln und ein paarmal Nachsitzen in der Highschool, weil sie im Unterricht zu viel gequatscht hatte, hatte sie nichts auf dem Kerbholz.

Als man ihr am Tag ihres Abschlusses ein Jobangebot machte, nahm sie es an. Zusammen mit ihrem Vater fuhr sie nach Virginia und er versuchte bis zum Schluss, es ihr auszureden. Er stand schon sein ganzes Berufsleben lang im Dienst der US-Regierung und kannte die Vor- und Nachteile, doch seine zynischen Warnungen drangen nicht zu ihr durch. Sie war zu euphorisch, weil ihr Land sie brauchte.

Erst kurz vor Ende ihrer Ausbildung war ihr klar geworden, warum die CIA so verzweifelt neue Agenten rekrutierte: Alle, die in der Sowjetunion eingeschleust worden waren, waren verschwunden und noch wusste niemand, warum. Aber schickten sie deshalb eine Einundzwanzigjährige, die noch grün hinter den Ohren war, in den Ostblock? Mit Sicherheit nicht!

Tatsächlich behielten sie sie noch über ein Jahr lang bei sich, weil sie im Grundlagenkurs Verhörtechnik Spitzenleistungen zeigte und sie diese Fähigkeiten fördern wollten. Außerdem lernte sie Tschechisch und bekam weiteren Russischunterricht. Im Wesentlichen fühlte es sich an, als wäre sie immer noch auf dem College, nur dass sie jetzt dafür bezahlt wurde und ihr Vater keine Schecks mehr ausstellen musste.

Als Annie in Leningrad landete, sprach sie fließend Russisch und Deutsch und fast genauso gut Tschechisch. Ihr Auftrag lautete, sich als Unistudentin auszugeben und nach Politikkommilitonen Ausschau zu halten, die bereit waren, sich gegen ihr Land zu stellen, sowie nach den reichen Kindern bekannter KGB-Agenten. Außerdem gab man ihr – unter der Hand – zu verstehen, dass es toll wäre, wenn sie das Leck finden könnte.

Sie war dreiundzwanzig, das erste Mal im Ausland und vollkommen überfordert.

Am Anfang lief die Rekrutierung potenzieller Informanten nur durchwachsen, aber sie kam leicht mit neuen Leuten ins Gespräch und merkte schnell, dass es besser war, wenn sie sie nach der Aufwärmphase an einen erfahreneren Agenten weiterreichte, der eine aggressivere Strategie verfolgte.

Letztendlich verhörte sie in Leningrad vor allem die eigenen Leute der CIA. Andere Agenten, Mitarbeiter, selbst ihre Vorgesetzten. Annie brachte sie ohne Probleme dazu, über alles und nichts zu reden. Sie erfuhr eine Menge, bevor die anderen überhaupt merkten, was sie alles preisgegeben hatten.