21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

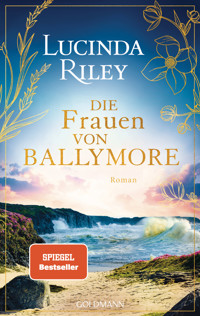

Zwei Frauen, eine tragische Verstrickung und ein tödliches Geheimnis.

Sorcha O'Donovan wächst behütet in Ballymore an der Südküste Irlands heran. Als sie 16 Jahre alt ist, verliebt sie sich unsterblich in den Musiker Con Daly, einen Einzelgänger, der in einer Hütte am Strand lebt. Es beginnt eine heimliche Beziehung zwischen den beiden, die aber zu einem Eklat führt: Sie werden von der der ebenso vermögenden wie missgünstigen Helen McCarthy aus dem Dorf verraten, und in seinem Zorn verbannt Sorchas Vater seine Tochter. Die beiden verlassen über Nacht ihre irische Heimat, um im London der 1960er Jahre ein neues Leben zu beginnen. Und dort, in der brodelnden Metropole, wird für Con ein Traum wahr: der Aufstieg vom mittellosen Straßenmusiker zum Leader einer der erfolgreichsten Bands seiner Zeit. Aber als Helen in London auftaucht, sind die Weichen gestellt für ein Drama, das unerbittlich seinen Lauf nimmt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 598

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Sorcha O’Donovan wächst behütet in Ballymore an der Südküste Irlands heran. Als sie 16 Jahre alt ist, verliebt sie sich unsterblich in den Musiker Con Daly, einen Einzelgänger, der in einer Hütte am Strand lebt. Es beginnt eine heimliche Beziehung zwischen den beiden, die aber zu einem Eklat führt: Sie werden von der ebenso vermögenden wie missgünstigen Helen McCarthy aus dem Dorf verraten, und in seinem Zorn verbannt Sorchas Vater seine Tochter. Die beiden verlassen über Nacht ihre irische Heimat, um im London der 1960er-Jahre ein neues Leben zu beginnen. Und dort, in der brodelnden Metropole, wird für Con ein Traum wahr: der Aufstieg vom mittellosen Straßenmusiker zum Leader einer der erfolgreichsten Bands seiner Zeit. Aber als Helen in London auftaucht, sind die Weichen gestellt für ein Drama, das unerbittlich seinen Lauf nimmt …

Weitere Informationen zu Lucinda Riley finden Sie am Ende des Buches.

Lucinda Riley als Lucinda Edmonds

Die Frauen von Ballymore

Roman

Aus dem Englischen von Karin Dufner, Sonja Hauser, Sibylle Schmidt und Ursula Wulfekamp

Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Losing You« bei Simon & Schuster, London.

Die überarbeitete Neuausgabe erschien 2025 unter dem Titel »The Last Love Song« bei Macmillan, einem Inprint von Pan Macmillan, London.

Die Übersetzung von Vorwort bis einschließlich Kapitel 13 besorgte Sonja Hauser, Kapitel 14 bis Kapitel 27 Karin Dufner, von Kapitel 28 bis Kapitel 41 Ursula Wulfekamp und von Kapitel 42 bis einschließilch Epilog Sibylle Schmidt.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstveröffentlichung November 2025

Copyright © Lucinda Riley Limited, 2025

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025

by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: FinePic®, München

CN · Herstellung: ik

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-33549-6V002

www.goldmann-verlag.de

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

danke, dass Sie sich diesem Roman von Lucinda Riley zuwenden. Ich bin Lucindas Sohn Harry Whittaker. Wenn Sie meinen Namen kennen, dann bestimmt von Atlas – Die Geschichte von Pa Salt, dem letzten Band von Mums Sieben-Schwestern-Reihe, für den ich nach ihrem Tod 2021 die Verantwortung übernahm.

Ich möchte Ihnen erklären, wie es zur Veröffentlichung von Die Frauen von Ballymore 2025 gekommen ist. Dazu gebe ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung von Mums Arbeit:

Zwischen 1993 und 2000 schrieb sie acht Romane unter dem Namen Lucinda Edmonds. Durch das Buch mit dem Titel Der verbotene Liebesbrief kam ihre Karriere fürs Erste zum Stillstand, weil in dessen Handlung angedeutet wurde, dass es im britischen Königshaus ein außereheliches Kind gebe. Der Tod von Prinzessin Diana sowie die resultierende Unruhe in der britischen Monarchie ließen Buchhändlerinnen und Buchhändler zu diesem Projekt auf Distanz gehen. Bestellungen von Lucinda-Edmonds-Romanen wurden storniert, und ihr Verlag trat vom Vertrag mit ihr zurück.

Zwischen 2000 und 2008 verfasste Mum weitere drei Romane, die allesamt nicht veröffentlicht wurden. 2010 hatte sie dann ihren Durchbruch mit Das Orchideenhaus, ihrem ersten Buch als Lucinda Riley. Unter diesem neuen Namen wurde sie eine der weltweit erfolgreichsten Autorinnen von Frauenliteratur mit mittlerweile siebzig Millionen verkauften Bänden. Parallel zu ihren neuen Werken überarbeitete Mum drei Edmonds-Romane: Das italienische Mädchen, Der Engelsbaum und Der verbotene Liebesbrief. Diese drei bis dahin unveröffentlichten Bände sind inzwischen mit großem Erfolg erschienen.

Lucinda war zweifelsohne eine der weltbesten Geschichtenerzählerinnen, aber natürlich reifte ihre Stimme im Lauf ihrer dreißigjährigen Karriere. Sie verwendete viel Zeit und Mühe auf die drei Umarbeitungen, änderte Handlungsstränge, fügte Figuren hinzu und verfeinerte ihren Stil. Bei dem vorliegenden Text habe ich diese Aufgabe übernommen. Ich habe ihn sanft modernisiert und geholfen, aus einem Edmonds-Roman einen von Lucinda Riley zu machen. Mit anderen Worten: Ich habe hier das Gleiche gemacht wie 2024 für Das Mädchen aus Yorkshire

Die Frauen von Ballymore erschien ursprünglich 1997 in England unter dem Titel Losing You. Mir liegt dieses Buch wegen des Haupthandlungsortes besonders am Herzen. Viele Leserinnen und Leser wissen vermutlich, dass Mum zwar im nordirischen Lisburn zur Welt kam, aber immer West Cork für ihre spirituelle Heimat hielt. Kurz nach meiner Geburt Anfang der 1990er-Jahre zogen wir von England nach Clonakilty um. Meine liebsten Kindheitserinnerungen haben folglich mit der atemberaubenden Küstenlandschaft dort zu tun, insbesondere mit den verborgenen Buchten von Inchydoney Beach, wo Mum mir Geschichten von frechen Kobolden erzählte, die sich dort herumtrieben. Hinterher wärmten wir uns in einem von »Clons« einladenden Pubs auf und hofften auf den Auftritt von jemandem mit einer Fiedel oder einer Flöte. Dieses Elixier aus Musik und Mythen regte meine Fantasie so stark an, dass es mich nicht wundert, wie viele ausgezeichnete Schriftstellerinnen und Schriftsteller Irland hervorgebracht hat.

Die Frauen von Ballymore ist in mancherlei Hinsicht ein Tribut an West Cork. Ich möchte hier nicht zu viel von der Handlung verraten, aber es liegt auf der Hand, dass die hellen Lichter der Londoner Carnaby Street verglichen mit dem Wild Atlantic Way und dem Ballymore des Romans verblassen.

Der Text ist auf den ersten Blick als Lucindas Werk erkennbar. Auf den folgenden Seiten werden Sie über leidenschaftliche Liebe, tragische Verluste und natürlich ein verheerendes Geheimnis aus der Vergangenheit lesen, das die Zukunft bedroht. In meinem Vorwort zu Das Mädchen aus Yorkshire von 2024 schrieb ich, die Arbeit an jenem Roman sei aufgrund der schwierigen Themen des Buches anspruchsvoll gewesen. Bei dem hier vorliegenden Roman sah ich mich keiner solchen Herausforderung gegenüber. Die Arbeit daran war die reine Freude. Als frischgebackener Vater von Zwillingen muss ich allerdings gestehen, dass mir die Einhaltung von Abgabeterminen sehr schwerfiel!

Nun also erwartet Mum Sie, die sie bereits kennen und schätzen, wie eine alte Freundin, bereit, Sie in die Vergangenheit zu entführen. Und den neuen Leserinnen und Lesern: ein herzliches Willkommen! Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit mit Lucinda verbringen möchten.

Harry Whittaker, 2025

Prolog

London, Juni 1986

Im Fernsehraum lagen immer Zeitungen vom Vortag herum, aber sie machte sich nie die Mühe, die Nachrichten zu lesen. Manchmal holte sie sich eine und arbeitete sich durchs Kreuzworträtsel. Das half gegen die Langeweile. Sie sammelte die mit Teeflecken übersäten Ausgaben der Sun und des Mirror ein, klemmte sie unter den Arm und ging in ihre Zelle. Zum Glück war sie leer. Muriel duschte gerade.

Auf ihrem Stockbett nahm sie die erste Zeitung vom Stapel. Während sie nach der Rätselseite suchte, stieß sie auf das Foto eines vertrauten Gesichts. Sie gab sich Mühe, es nicht zu beachten, und blätterte weiter.

Der Mann war nach wie vor ein großer Star, aufgrund seines Verschwindens vor vielen Jahren sogar zur Kultfigur geworden. Da wunderte es nicht, dass immer wieder mal ein Bild von ihm in der Presse auftauchte.

Sie versuchte, die Gedanken an die Vergangenheit beiseitezuschieben. Als sie das Kreuzworträtsel gefunden hatte, zog sie einen Kugelschreiber aus der Tasche ihres Overalls. Auf dem Ende kauend, begann sie, die Buchstaben einzutragen. Aber natürlich konnte sie sich nicht konzentrieren.

Schließlich kapitulierte sie, blätterte zurück und fing an zu lesen.

Komm nach Hause, Con!

Wie heute bekannt wurde, soll bei dem bevorstehenden ausverkauften Music-for-Life-Konzert im Londoner Wembley-Stadion die Sechzigerjahre-Kultband The Fishermen wieder gemeinsam auftreten. Obwohl so viele frühere und heutige Stars dieses Wochenende für Afrika singen wollen, fragen sich alle nur: Wird Con Daly auftauchen? Der berühmte Leadsänger der Fishermen wurde seit über zehn Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Sie lehnte sich zurück, die Zeitung aufgeschlagen auf dem Schoß. Mittlerweile hatte sie gelernt, keine Gefühle an sich heranzulassen. Anders konnte man hier drin nicht überleben. Während sie im Liegen hinauf zu dem Riss in der Decke blickte, der in letzter Zeit von knapp drei auf über dreißig Zentimeter angewachsen war, spielte ein Lächeln um ihre Lippen.

War das etwa Vergnügen, was sie da gerade empfand?

Nein, nicht so richtig.

Schon vor Langem hatte sie aufgehört, an das Schicksal zu glauben. Doch es war ein glücklicher Zufall, dass sie, wenn in zwei Wochen vor dem Bewährungsausschuss alles glattging, kurz vor dem historischen Reunion-Auftritt der Fishermen im Wembley-Stadion aus dem Gefängnis herauskommen würde.

Am Abend, als das Licht in der Zelle dreimal aufleuchtete, um die Minuten vor dem Abschalten anzuzeigen, trat sie ans Waschbecken und putzte sich die Zähne. Anschließend nahm sie die vier Pillen, die die Schließerin ihr gerade gegeben hatte, aus der Tasche ihres Morgenmantels, ließ sie in den Ausguss fallen und sah zu, wie sie noch eine Weile im Strudel des Wassers wirbelten, bevor sie im Abfluss verschwanden.

Als sie sich umdrehte, merkte sie, dass Muriel sie entsetzt beobachtete.

»Um Himmels willen! Wieso hast du das gemacht? Jetzt kriegst du keine mehr, das weißt du doch.«

Sie kletterte in ihr Stockbett hoch.

»Ist schon okay, Muriel. Die brauche ich nicht mehr. Gute Nacht.«

Wenige Minuten später ging das Licht aus.

Anders als sonst schlief sie nicht mithilfe der Pillen ein und wälzte sich später unruhig hin und her, sondern blieb hellwach.

Es würde eine Weile dauern, bis nichts mehr von den Tabletten in ihrem Körper und sie wieder klar im Kopf wäre, aber damit konnte sie umgehen. Das musste sie.

Sie ließ es zu, dass die Wut aus der Erinnerung nach oben stieg. Der Schmerz würde ihr Kraft geben und ihre Rachegelüste nähren.

Teil Eins

Vorbereitung

1

West Cork, Irland, April 1964

Ballymore schmiegte sich an die zerklüftete Küste von West Cork. Wenn an grauen, düsteren Wintertagen vom Atlantik unerbittlich die Stürme hereinfegten, waren seine rosafarben, gelb und blau bemalten Häuser ein aufmunternder Anblick. Die eineinhalbtausend Einwohner waren an Regen gewöhnt, der auch einmal drei Monate ununterbrochen fallen konnte. Die schier endlosen Winter ertrugen sie nur, weil sie wussten, dass irgendwann ein herrlicher Sommer folgen würde. Dann war der Himmel azurblau, und Jung und Alt verbrachte die langen Tage an den goldenen Stränden, für die das Gebiet bekannt war. In diesen wenigen Wochen gab es auf Gottes Erde keinen schöneren Ort, so viel stand fest.

Sorcha O’Donovan folgte den anderen aus der Kirche in die frische Aprilluft.

»Was für ein wunderbarer Morgen!«, schwärmte Mary O’Donovan. »Endlich scheint der Frühling da zu sein.«

»Ja, wirklich toll, Mammy«, pflichtete Sorcha ihr bei, die es eilig hatte. »Darf ich vor dem Mittagessen zu Maureen? Ich habe versprochen, ihr bei den Mathehausaufgaben zu helfen.«

Mary entdeckte eine Freundin und winkte ihr zu.

»Ja, aber sei um eins wieder daheim. Du weißt ja, wie eigen dein Daddy ist.«

»Ja, Mammy.«

Ihre Mutter ging zwischen den anderen Gläubigen hindurch zu ihrer Freundin. Sorcha holte ihr Fahrrad, das sie seitlich der Kirche abgestellt hatte, und fuhr los in Richtung Maureens Haus. Sobald sie außer Sichtweite war, bog sie ab und trat auf dem Weg, der vom Dorf weg zum Meer führte, so schnell in die Pedale, wie sie konnte.

Eine Viertelstunde und etwa vier Kilometer später verbarg sie ihr Rad in einer Senke am Strand und hockte sich auf eine Sanddüne, um Atem zu schöpfen und ihre vom Wind zerzausten Haare zu glätten. Wenige Sekunden später vernahm sie den Klang von Cons Gitarre und seiner sanften Stimme. Sorcha sprang auf und blickte sich um.

»Con, ich bin da!«, schrie sie aufgeregt gegen die lauten Wellen an und rannte durch die Dünen. Bald schon war ihr Sonntagsgewand von oben bis unten voller Sand. »Con! Wo steckst du?«, fragte sie ein wenig verwirrt. »Con? Ich …«

Hinter ihr war ein lautes Geräusch zu hören. Sorcha blieb nicht einmal genug Zeit, sich umzudrehen, bevor er sich schon auf sie stürzte. Die beiden landeten weich im Sand und rollten die Düne in eine Kuhle hinunter.

Sorcha sah Con an, der auf ihr lag. Er hatte große blaue Augen unter dunklen Brauen, dazu Wimpern, die so lang und gebogen waren, dass sie fast feminin wirkten. Auch nach dem langen Winter war seine Haut noch von der Meeresluft gebräunt, und die dichten schwarzen Haare fielen ihm wellig auf die Schultern. Sie wusste, dass sie ihn bis zu ihrem Lebensende lieben würde, egal, was kam.

»Hallo, Sorcha-Porcha. Hab ich dir gefehlt?« Er lächelte verschmitzt, wie er es so gern tat. »Ich habe mich jedenfalls nach dir gesehnt.«

Sie schluckte, nickte und streichelte seine kalte Wange. »O ja, Con.«

Als er seine Lippen auf die ihren drückte, spürte sie, wie seine Finger langsam ihren Oberschenkel hinaufwanderten. Sie genoss die Empfindung ein paar Sekunden lang, bis ihr Pflichtgefühl sich meldete.

»Con, du hast es versprochen!« Sie wand sich unter ihm heraus und rutschte zur Seite.

»Ich bin verrückt nach dir, Sorcha-Porcha, kann an nichts anderes denken, das schwöre ich dir. Gestern Abend hab ich sogar einen Song für dich geschrieben.« Con strich ihr sanft über die Haare. »Ich hol meine Gitarre und sing ihn dir vor.« Er sprang auf und rannte weg.

Sorcha blieb mit geschlossenen Augen liegen. Sie wollte jede Sekunde ihres Zusammenseins in ihrem Kopf abspeichern, damit sie in der Nacht daran denken konnte.

Da kam er bereits zurück.

»Der Song heißt ›My One True Love‹.«

Sie wandte sich ihm zu, um zu lauschen.

»Was für eine schöne Melodie. Hast du das wirklich für mich geschrieben?«, fragte Sorcha, als er geendet hatte.

»Ja. Und jedes Wort davon meine ich ernst.« Er küsste sie noch einmal. »Musst du schon gehen?«

Sorcha hatte begonnen, den Sand von ihrem Kleid zu klopfen und ihre Haare glatt zu streichen.

»Ja. Daddy ist sauer, wenn ich nicht rechtzeitig zum Essen da bin.«

Er schlang die Arme um sie. »Ach, Sorcha. Komm zu mir, und leb mit mir, Liebe meines Lebens«, zitierte er aus seinem Song und hob ihr Kinn ein wenig an. »Dann kann uns niemand mehr was.«

»Doch. Das weißt du genau.« Sie schmiegte sich an seine Brust.

»Nicht, wenn du mit mir weggehst. Ich halte es hier nicht mehr aus. Nur wegen dir bin ich noch da.«

»Bitte, Con, sag das nicht.«

»Tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Du wirst dich entscheiden müssen, Sorcha-Porcha.«

»Das ist mir klar. Am Mittwoch nach der Schule komme ich zu dir.«

»Ich warte in meiner Hütte auf dich.« Er küsste sie noch einmal. »Tschüss, Liebste.«

»Tschüss.«

Widerstrebend löste sie sich von ihm und kletterte über die Dünen. Der Wind an ihren nackten Beinen ließ sie frösteln. Das Wetter schlug auf dramatische Weise um, wie es in West Cork oft der Fall war. Als Sorcha sich umdrehte, sah sie, wie Con aufs Meer hinausblickte, auf den Sturm, der sich da draußen zusammenbraute. Sie hatte vielleicht noch zehn Minuten, bis sich die Schleusen des Himmels öffneten. Wie sollte sie ihren Eltern ihre durchnässte Kleidung erklären, wenn sie in den Regen geriet? Sorcha schob ihr Fahrrad auf die Straße, schwang sich hinauf und trat in die Pedale.

Die Gestalt, die die beiden die letzte Dreiviertelstunde beobachtet hatte, huschte unbemerkt davon.

»Heilige Mutter Gottes! Du bist ja nass bis auf die Knochen, Kind! Wie konnte das auf der kurzen Strecke von Maureens Haus hierher passieren? Geh rauf, und zieh dich um. Das Essen steht in drei Minuten auf dem Tisch.«

»Ja, Mammy.« Sorcha hastete die Treppe hinauf ins Bad, sperrte die Tür hinter sich zu, kletterte in die Wanne, entkleidete sich und schüttelte ihr Sonntagsgewand gründlich aus. Sobald sie nackt war, stieg sie aus der Wanne und drehte die Wasserhähne auf, sodass der verräterische goldene Sand im Abfluss verschwand.

Als Sorcha nach unten kam, saß ihr Vater bereits an dem hochglanzpolierten Mahagonitisch im Esszimmer. Dort war es immer kalt, und ein muffiger Geruch hing in der Luft, weil es nur einmal pro Woche benutzt wurde.

»Setz dich, Sorcha«, forderte ihr Vater sie auf.

Sorcha nahm Platz, während ihre Mutter das Rindfleisch hereinbrachte, das seit sieben Uhr morgens vor sich hin geköchelt hatte, und vor ihrem Mann abstellte.

»Hoffentlich ist das Fleisch zart genug, Seamus«, meinte sie nervös, als er das Tranchiermesser in die Hand nahm und es an der großen Serviergabel schärfte.

Die beiden Frauen warteten schweigend, während Seamus den Braten pedantisch in gleich dicke Scheiben zerteilte. Erst als er fertig war, durfte Mary Gemüse auf die Teller geben.

Was für ein Aufwand, dachte Sorcha und ergriff ihre Gabel. Bis wir endlich essen können, ist alles lauwarm.

Niemand sagte etwas, weil Seamus es nicht mochte, wenn bei Tisch geredet wurde. Als sie mit der Hauptspeise fertig waren, räumte Sorcha die Teller ab, und Mary holte einen herrlichen Apfelkuchen aus dem Ofen in der Küche.

Sorcha beobachtete ihren Vater beim Essen. Ob er schon mit einem Stirnrunzeln zur Welt gekommen war oder die Stirn schlicht so oft runzelte, dass die Falten sich eingruben? Egal, er wirkte immer mürrisch. Leider behaupteten alle, Sorcha sehe ihm ähnlich. Auf jeden Fall hatte sie seine dichten, lockigen kastanienbraunen Haare und grünen Augen. Und sie war wie er groß. Ihre Freundinnen in der Schule, die ihn attraktiv fanden, meinten, sie könne sich glücklich schätzen, einen so gut aussehenden Vater zu haben, doch Sorcha betete abends oft, sie möge nicht seine Persönlichkeit geerbt haben. Als kleines Mädchen hatte sie Angst vor ihm und seiner Hand gehabt, die ihm so schnell ausrutschte, aber jetzt … verachtete sie ihn.

»Können wir das Radio einschalten, Mammy?«

»Du weißt doch, dass Daddy nach dem Essen seine Ruhe möchte.«

»Nur ganz leise?«

Mary schüttelte wie erwartet den Kopf. »Vielleicht später.«

Sorcha half ihrer Mutter beim Abtrocknen.

»Mammy, darf ich dich was fragen?«

»Natürlich.«

»Liebst du Daddy?«

»Sorcha!« Mary bekreuzigte sich. »Was für eine Frage!«

»Ich … habe da für den Englischunterricht ein Buch gelesen, Sturmhöhe. Es handelt von Liebe und Leidenschaft.«

»Verstehe.« Mary spülte weiter ab.

»Hast du Daddy je leidenschaftlich geliebt? Ich meine, so sehr, dass du nachts nicht schlafen konntest und immerzu bei ihm sein wolltest, dass du das Gefühl hattest, du müsstest vor Glück vergehen, wenn er dich küsst?«

Mary hörte mit dem Spülen auf und sah ihre Tochter an. Sorchas Augen glänzten, sie hatte rote Wangen.

»Ich … ja.« Sie nickte. »Einmal habe ich tatsächlich jemanden leidenschaftlich geliebt, auf die Art und Weise, wie du es beschreibst … Ich meine natürlich deinen Daddy. Doch solche Gefühle halten nicht ewig, Sorcha. Ein paar Monate vielleicht, in seltenen Fällen einige Jahre. Dann beginnt das Leben, das echte Leben.« Mary blickte aus dem Fenster, gegen das der Regen prasselte. »Es kommt nur selten vor, dass man den Mann heiratet, den man liebt.«

»Aber bei dir war es so.«

Mary lächelte matt. »Selbstverständlich. Musst du eigentlich keine Hausaufgaben machen?«

»Doch.«

»Dann rauf mit dir. Den Abwasch schaffe ich allein.«

Sorcha küsste ihre Mutter auf die weiche Wange. »Danke, Mammy.«

Oben in ihrem geräumigen, behaglichen Zimmer holte Sorcha Schulbücher, Papier und Schreibsachen aus dem Ranzen, legte alles auf den Tisch und setzte sich. Dann tastete sie nach dem Umschlag ganz unten in ihrem Federmäppchen und zog ihn heraus. Er war verknittert, das kleine Foto darin ganz besonders. Sie legte es vor sich hin und zeichnete wie schon so oft die Konturen seines Gesichts nach. Dabei merkte sie, dass sich auf dem Bild überall ihre Fingerabdrücke befanden.

»Con … Con«, murmelte sie, während sie ihren Liebsten betrachtete. Es war ein grässliches Foto, unscharf, und sein linkes Ohr fehlte, denn sie hatte es aus dem Plakat herausgeschnitten, das den nächsten Auftritt seiner Band ankündigte. Doch das war nicht wichtig.

Sorcha schloss die Augen und erinnerte sich an ihre allererste Nacht drei Monate zuvor, an ihren ersten Kuss …

2

Januar 1964, drei Monate zuvor

»Am Samstag spielt eine Band in der GAA-Hall«, teilte Mairead den Mädchen mit, als sie die Aula nach dem Morgengebet verließen und den Flur entlang zu ihrem Klassenzimmer gingen. »Ich hab gehört, die Jungs sind supergut. Sie haben Plakate im Ort aufgehängt. An denen kommen wir nach der Schule vorbei.«

»Was für eine Band?«, fragte Katherine O’Mahoney beim Betreten ihres Raums. »Und wer spielt mit?«

»Eine richtige Band mit Gitarren und Schlagzeug. Con Daly ist der Leadsänger.«

Die vier Mädchen setzten sich an ihre Tische und öffneten ihren Schulranzen.

»Das ist ein ganz Schlimmer«, meinte Maureen McNamara ernst.

»Sein Vater war ein Säufer, und seine Mammy ist gestorben, als Con klein war. Da war nichts anderes zu erwarten«, entgegnete Katherine. »Und er lebt allein in der gottverlassenen Hütte am Strand. Schätze, mit dem muss man eher Mitleid haben.«

»Du mit deinem weichen Herz, Katherine O’Mahoney. Mein Bruder behauptet, Con hat eine tolle Stimme. Er hat ihn vor einiger Zeit in einer Kneipe in Clonakilty gehört«, erklärte Mairead.

Vom Flur waren Schwester Benedicts schwere Schritte zu hören.

»Ich bin dafür, dass wir hingehen«, flüsterte Mairead. »Wer kommt mit?«

Für weitere Diskussionen blieb keine Zeit mehr, weil Schwester Benedict das Klassenzimmer betrat. Doch nach der Schule trafen sich die vier Mädchen noch einmal. Auf dem Weg den Hügel hinunter nach Ballymore redeten sie weiter über das anstehende Konzert.

»Alle Jungs von St. Joseph’s werden da sein. Auch mein Bruder Johnny.« Mairead nickte Katherine zu, die rot wurde. »Und Tommy Dalton.« Mairead sah Maureen an, die verlegen den Blick senkte. »Und für dich, Sorcha: jeder Junge, der dir gefällt.«

»Wie sollen wir an einem Samstagabend von zu Hause wegkommen, um uns eine Band anzuschauen?«, erkundigte sich Sorcha.

»Zerbrecht euch darüber mal nicht den Kopf. Ich hab schon einen Plan«, meinte Mairead zuversichtlich.

»Dann mal raus mit der Sprache«, sagte Katherine.

Mairead grinste. »Meine Eltern fahren am Samstagmorgen nach Milltown, meine Tante besuchen, und kommen erst Sonntag zum Mittagessen zurück. Johnny soll auf mich aufpassen. Ihr könnt also euren Eltern sagen, dass ihr die Nacht bei mir verbringt. Sie müssen ja nicht wissen, dass Mammy und Daddy nicht da sind. Solange wir alle die Messe am Sonntagmorgen besuchen, schöpfen sie keinen Verdacht.« Ihre Augen glänzten vor Stolz. »Und: Was haltet ihr davon?«

Die drei anderen sahen einander an.

»Was, wenn sie rausfinden, wo wir waren? O Heilige Mutter Gottes, das gäbe ein Donnerwetter!«, rief Maureen aus.

»Ach was. Die ahnen doch nie im Leben, dass ihre braven kleinen Töchter mit Jungs die Nacht durchtanzen, oder?«, fragte Mairead kichernd.

Sorcha schüttelte unsicher den Kopf, als sie die Abzweigung zu ihrem Haus erreichten. »Ich weiß nicht so recht, Mairead.«

»Überleg’s dir, Sorcha O’Donovan. Wir sind alle fast siebzehn, keine kleinen Kinder mehr. Natürlich könnten sie es rausfinden. Und wenn schon. Sperren sie uns dann ins Gefängnis in Cork und werfen den Schlüssel weg? Das wage ich zu bezweifeln.«

Sorcha wurde rot. »Du hast recht, Mairead. Ich denk drüber nach. Bis morgen.«

Sie winkte ihnen zum Abschied zu und folgte der schmalen gewundenen Straße bis zu dem großen, im georgianischen Stil gehaltenen McCurtain Square. In der Mitte, durch einen Metallzaun eingegrenzt, befand sich ein gepflegter Garten mit einem kleinen Springbrunnen, aus dem sanft das Wasser plätscherte. Hier lebten die Geschäftsleute des Ortes in vierstöckigen Reihenhäusern, um die viele sie beneideten. Sorcha überquerte den Platz und näherte sich ihrem Elternhaus. Links davon befand sich ein glänzendes Messingschild mit der Aufschrift:

SEAMUS O’DONOVAN, ANWALT

Ihr Vater nutzte die drei großen Räume im Erdgeschoss als Kanzlei, die Familie wohnte in den drei Stockwerken darüber. Sorcha drehte den Schlüssel im Schloss und trat ein.

»Ich bin da, Mammy«, rief sie und zog Mütze, Schulblazer, Handschuhe und Schal aus. Dann ging sie die Treppe hinauf und den Flur entlang und öffnete die Tür zur Küche. Ein köstlicher Geruch nach Speck stieg ihr in die Nase, als sie an den massiven Eichenholztisch trat und ihre mehlbestäubte Mutter mit einem Kuss begrüßte.

»Hallo, Liebes. Wie war’s in der Schule? Heißes Wasser steht auf dem Herd.«

»War gut. Möchtest du eine Tasse Tee?«

»Nein danke. Ich muss noch die Pastete fertig machen. Helen kommt zum Abendessen.«

Sorcha stellten sich die Nackenhaare auf. »Ach, Mammy, muss das sein?«

»Ja, das weißt du doch. Die Arme hat keine Eltern mehr. Das ist das Mindeste, was wir für sie tun können. Schließlich ist sie eine entfernte Verwandte von deinem Daddy.«

Obwohl fast achtzehn, besuchte Helen McCarthy dieselbe Klasse der Klosterschule wie Sorcha. Ihre Eltern waren bei einem Autounfall gestorben, als sie fünf war, und hatten ihrer einzigen Tochter ein großes Haus und ein Vermögen hinterlassen. Seit dem Tod der Eltern kümmerte sich eine ältere Tante um Helen.

Sorcha erwähnte ihren Mitschülerinnen gegenüber nie etwas von Helens allmonatlichen Besuchen. Helens Mutter war Engländerin und Protestantin gewesen und hatte sich nicht in der Kirchengemeinde des Ortes engagiert. Die Familie war für sich geblieben. Als kleines Mädchen hatte Helen eine private Grundschule in Bandon besucht; erst im Alter von zwölf Jahren war sie in die Klosterschule gewechselt. Da sie fülliger war als die meisten ihrer Klassenkameradinnen, eine Brille trug und sich im Unterricht schwerer tat als sie, wurde sie oft gehänselt.

Einmal im Monat kam Helen zum Abendessen zu den O’Donovans. Seamus verwaltete Helens Treuhandvermögen, und seine Kanzlei kümmerte sich um alles, was mit dem riesigen Herrenhaus und dem Achtzig-Hektar-Anwesen zu tun hatte, das laut Testament ihrer Eltern an ihrem achtzehnten Geburtstag an Helen fallen würde.

Sorcha beichtete Pater Moynihan oft, dass sie Helen gegenüber gemein und rücksichtslos gewesen sei, sich aber künftig Mühe geben werde, mit ihr zu reden oder ihr beim Mittagessen im Speisesaal Gesellschaft zu leisten, wo sie tagtäglich allein in einer Ecke saß. Doch sie schaffte es nie.

»Sei freundlich zu ihr, Sorcha«, bat ihre Mutter sie. »Es sind ja nur ein paar Stunden und ein einziger Abend im Monat. Schließlich ist sie in deiner Klasse.«

»Mammy, ich versuch’s, wirklich.«

»Bist ein gutes Mädchen. Und jetzt mach deine Hausaufgaben, bevor Helen kommt.«

Der Abend gestaltete sich genauso unbehaglich und schwierig wie immer. Helen konzentrierte sich voll und ganz aufs Essen.

»Helen, hast du dir schon überlegt, was du nach der Schule machen möchtest?«, erkundigte sich Seamus mit seiner freundlichsten Stimme.

»Ich weiß es nicht so genau«, antwortete Helen. Einen kurzen Moment wirkte sie verloren, dann wandte sie sich wieder ihrem Teller zu.

»Tja, ich werde mich bald mit dir unterhalten müssen. Es sind nur noch ein paar Monate, bis das Anwesen an dich übergeht.«

»Ja.« Helen brach geistesabwesend ein Stück Brot ab.

Der Nachtisch schien sich endlos hinzuziehen. Als Mary aufstand, um die Teller abzuräumen, folgte Sorcha ihr.

»Ich helfe dir.«

»Nein danke, ich schaff’s allein. Geh du eine Weile mit Helen hinauf in dein Zimmer.«

Sorcha bedachte ihre Mutter mit einem ihrer speziellen Blicke und meinte zähneknirschend: »Komm mit rauf, Helen.«

Oben setzte Helen sich auf den Rand von Sorchas Bett. Sorcha zog ihren Schreibtischstuhl heraus und nahm darauf Platz.

Ihr fiel nichts ein, was sie mit Helen hätte reden können.

Helen begann, nervös mit den Fingern auf ihrem Bein herumzutrommeln. Erst nach einer Weile brachte sie den Mut auf, etwas zu sagen. »Schaust du dir am Samstagabend die Band in der GAA-Hall an?«, fragte sie.

»Woher weißt du das?«

»Ich habe die Plakate im Ort gesehen und mitgekriegt, wie ihr euch heute Morgen in der Schule darüber unterhalten habt.«

Sorcha schüttelte schuldbewusst den Kopf. »Nein, natürlich nicht.«

»Ach.« Helen betrachtete ihre Hände. Sorcha bemerkte, dass die Nägel bis zum Bett heruntergekaut waren. »Dieser Con Daly spielt in der Band.« Helen griff in ihre Tasche, nahm ein verknittertes Plakat heraus und entfaltete es vorsichtig. »Er ist … sehr attraktiv, findest du nicht?« Helen errötete bis zu den Wurzeln ihrer ungekämmten Haare.

»Kann schon sein.« Darüber hatte Sorcha sich noch keine Gedanken gemacht.

»Ich rede manchmal mit ihm, wenn ich am Strand entlangreite. Seine Hütte kann ich von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen. Wäre es nicht toll, so zu sein wie er, Sorcha? Allein zu leben und sich von niemandem vorschreiben lassen zu müssen, was man tun darf?«

Sorcha blickte Helen erstaunt an. Mehr hatte diese in ihrer Gegenwart noch nie gesagt.

»Ich denke, es ist kalt und einsam in der Hütte. Sie hat nicht mal ein Klo.«

»Leute wie Con und ich, wir sind ans Alleinsein gewöhnt. Das kommt davon, wenn man anders ist. Wahrscheinlich sind wir uns in vielerlei Hinsicht ähnlich.«

»Abgesehen davon, dass du bald sehr reich sein und ein großes Haus besitzen wirst und Con Daly bloß einen Verschlag hat. Nicht einmal der gehört ihm mehr, nachdem sein Daddy gestorben ist und sie ihm das Haus weggenommen haben, um die Schulden zu begleichen.«

Helen wirkte niedergeschlagen. »Vermutlich hast du recht.« Sie faltete das Plakat sorgfältig und steckte es wieder in die Tasche. Sorcha konnte förmlich sehen, wie sie sich in ihr Schneckenhaus zurückzog. Von da an schwiegen sie, bis Mary fünf Minuten später an der Tür klopfte, um ihnen zu sagen, dass Seamus Helen nach Hause bringen würde.

»Tschüss, Sorcha.«

»Tschüss, Helen.«

Helen nickte und verließ Sorchas Zimmer. Fünf Minuten später ging Sorcha ins Bad, um sich zu waschen und fürs Bett fertig zu machen. Als sie unter die Decke schlüpfte, dachte sie an das Konzert am Samstag. Wenn sie tatsächlich hinginge, wäre das ihre erste Lüge ihren Eltern gegenüber. Außerdem: Was würde sie anziehen? Ihr Sonntagsgewand? Bei der Vorstellung kicherte Sorcha, drehte sich um und schloss die Augen. Sie würde eine Nacht darüber schlafen und sich morgen weiter Gedanken machen.

»Mammy, Mairead hat Katherine, Maureen und mich eingeladen, kommenden Samstag bei ihr zu übernachten. Darf ich?« Sorcha kreuzte die Finger hinter dem Rücken.

Mary schrubbte gerade den Küchenboden. »Warum nicht? Vorausgesetzt du hast deine Hausaufgaben vorher fertig.«

»Das verspreche ich.«

»Dann kannst du Mairead zusagen.«

»Super.« Sorcha wunderte sich, wie leicht das gewesen war.

Mary hob den Blick. »Brauchst du sonst noch etwas, Sorcha? Möchtest du mir helfen, den Boden zu schrubben?«

»Ich … nein. Danke, Mammy.«

Sorcha entfernte sich, so schnell sie konnte.

»Komm rein, bevor sie dich sehen«, flüsterte Mairead, als sie die Küchentür aufmachte.

»Aber sie sollen uns doch sehen, oder?«, erwiderte Sorcha kichernd.

»Ja, natürlich.« Mairead lachte. »Ich hab meinem Bruder Johnny Geld geben müssen, damit er uns nicht verpetzt. Er kommt auch mit ein paar Freunden zum Konzert.«

»Und er wird nichts sagen?«

»Nein. Er steht auf Katherine, also hält er den Mund«, erklärte Mairead schmunzelnd. »Hast du was zum Anziehen dabei?«

»Ja, mein Sonntagsgewand.« Sorcha folgte Mairead die Treppe hinauf zu ihrem Zimmer.

»Nein! Das ist nicht dein Ernst, oder? Das kannst du nicht machen.«

»Ich hab dich auf den Arm genommen. Warte, ich zeig’s dir gleich.«

Katherine saß in Unterwäsche inmitten eines Kleiderhaufens auf dem Boden.

»Es hat keinen Zweck! Alles sieht schrecklich aus! Ich geh nach Hause und leg mich ins Bett.«

»Nun stell dich nicht so an!«, schalt Mairead sie. »Du siehst klasse aus in deiner Jodhpur und dem schwarzen Pullover. Die bringen deine Figur gut zur Geltung.«

»Zu einem Konzert kann ich doch nicht meine Reithose tragen!«, jammerte Katherine.

»Klar kannst du das. In der Illustrierten, die Maureen von ihrer Tante in London gekriegt hat, steht, Jodhpurs sind der letzte Schrei.«

Sorcha stellte ihre Tasche auf den Boden. »Keine Ahnung, warum du dir Sorgen machst«, meinte sie. »Du weißt ganz genau, dass die Jungs fast in Ohnmacht fallen, wenn du an ihnen vorbeigehst. Mit deinen schönen blonden Haaren und deinen großen blauen Augen musst du dich nicht mal anstrengen.«

»Genau wie du«, entgegnete Katherine. »Um deine roten Locken und deine langen Beine beneiden dich alle Mädchen in der Klasse. Du bist so hübsch wie die Models in Maureens Zeitschrift.«

»Schluss mit den Schmeicheleien. Machen wir uns endlich ans Werk.« Mairead hob eine Augenbraue. »Maureen ist immer noch nicht da. Sie hat gesagt, sie würde bis halb fünf hier sein. Es ist schon nach fünf.«

»Sie kommt.« Sorcha nickte. »Ich hab sie vorhin im Ort gesehen.«

»Gut.« Mairead schwang Bürste und Kamm. »Wer möchte als Erste in meinen Friseursalon?«

Eineinhalb Stunden später war die Verwandlung vollzogen. Sorcha betrachtete erstaunt ihr Spiegelbild.

»Kaum zu glauben, dass ich das bin.« Sie formte die knallroten Lippen zu einem übertriebenen »O«. Ihre Augenlider fühlten sich schwer an mit den falschen Wimpern, die ihre Freundin angeklebt hatte. Sorcha berührte ihre Haare, die Mairead zu einem ordentlichen Twist frisiert und mittels Spangen am Oberkopf befestigt hatte. Der alte Kilt aus dem hintersten Winkel ihres Schranks hatte sich leicht um über fünfzehn Zentimeter kürzen lassen. Auch die Seitennähte hatte sie geändert, sodass er an den Oberschenkeln eng anlag und ihre Beine noch länger und schlanker wirkten.

Katherine bewunderte sich ebenfalls. »Mairead, du bist genial, du solltest deinen eigenen Salon aufmachen«, schwärmte sie.

Mairead zuckte bescheiden mit den Achseln und faltete das Foto eines Models aus der Illustrierten, das sie als Vorlage verwendet hatte. »Ach, das war doch nichts. Aber jetzt muss ich mich um mich selber kümmern. Ruft ihr Maureen an, während ich im Bad bin?«

Sorcha konnte kaum den Blick von ihrem Spiegelbild lösen. »Das mache ich, wenn sie in zehn Minuten nicht da ist.«

»Wunderbar. Und räumt ein bisschen auf, ja?«

»Wir versuchen’s«, meinte Katherine seufzend. Sie saß stocksteif auf dem Bett, um ihre hellblonden Locken nicht durcheinanderzubringen, die Mairead so lange gebürstet hatte, bis sie glänzten. »Schätze, unsere Mütter würden uns nicht erkennen, selbst wenn sie wüssten, wo wir heute Abend sind.«

»Stimmt. Nicht auszudenken, was mein Daddy sagen würde, wenn er mich mit Make-up und kurzem Rock sähe.«

»Glaubst du, heute Abend passiert es für eine von uns?«, fragte Katherine.

»Was meinst du mit ›es‹?«, fragte Sorcha zurück.

»Dass wir geküsst werden.« Katherine schlug die langen Beine unter.

»Wer weiß?«

Die beiden Mädchen schwiegen eine Weile, während sie sich dieses gewaltige Ereignis vorstellten.

Von unten war Klopfen zu hören. Katherine sprang auf. »Das ist bestimmt Maureen. Ich lasse sie rein.«

Zwei Minuten später kehrte Katherine mit der rotwangigen Maureen zurück.

»Heilige Mutter Gottes! Ich dachte schon, ich komme überhaupt nicht mehr weg. Shane ist krank, und Mammy wollte, dass ich auf ihn aufpasse. Wie viel Zeit hab ich, um mich fertig zu machen?«

»Genügend, wenn wir alle zusammenhelfen«, versicherte ihr Katherine.

Eine halbe Stunde später saßen die vier Mädchen auf dem Bett und machten sich Gedanken über ihr Vorhaben.

Maureen, die sich in einem smaragdgrünen Kleid aus dem Schrank ihrer Mutter unwohl zu fühlen schien, schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollten wir die ganze Sache vergessen, uns einfach ein paar Sandwiches machen und in unsere Schlafanzüge schlüpfen.«

»Keine Panik. Hier.« Mairead holte eine kleine Flasche Whiskey unter dem Bett hervor. »Wir brauchen alle ein bisschen Mut.« Sie öffnete den Verschluss, hob die Flasche an den Mund, legte den Kopf in den Nacken und trank.

Die anderen Mädchen beobachteten, wie ihr die Tränen kamen.

»Schnell, sonst verläuft deine Wimperntusche.« Sorcha reichte ihr ein Taschentuch.

»Wer möchte als Nächste?« Mairead hielt ihnen die Flasche hin und wischte sich gleichzeitig die Tränen ab.

Die anderen drei blickten einander unsicher an.

»Herrgott, seid ihr abenteuerlustig!« Mairead schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen.

»Gib her.« Sorcha packte die Flasche und nippte daran. »Jetzt du, Katherine.«

Katherine trank einen großen Schluck. Ihre Augen glänzten, als sie die Flasche an Maureen weiterreichte. »Schmeckt mir.«

»Ach.« Maureen lachte und genehmigte sich ebenfalls einen Schluck. Und fing so laut zu husten und zu prusten an, dass man ihr auf den Rücken klopfen musste.

»Bereit?«, fragte Mairead.

Die anderen nickten ernst.

»Dann ziehen wir jetzt unsere Jacken an, steigen auf die Räder und fahren los.«

»Was, wenn wir jemandem begegnen, den wir kennen?«, wollte Katherine wissen.

»Dann winken wir diesem Jemand lächelnd zu. Wir machen ja nur einen abendlichen Fahrradausflug.« Mairead zuckte mit den Achseln.

»Was, in der Dunkelheit?«, meinte Sorcha kichernd.

»Kommt, lasst uns gehen.«

Die vier verließen das Zimmer.

Zur GAA-Hall waren sie mit dem Rad eine Viertelstunde unterwegs. Dort angekommen, stellten sie ihre Drahtesel hinter der Halle ab und reihten sich in die kurze Schlange am Eingang ein. Zu ihrer großen Erleichterung war ihnen niemand begegnet, die meisten Leute saßen an diesem kalten Januarabend lieber vor dem Kamin.

»Gebt mir das Geld, dann zahle ich für uns alle«, wies Mairead die anderen an.

Als Sorcha sich umwandte, merkte sie, dass einige Jungen sie anerkennend musterten. Zwinkernd stieß sie Katherine an. Mairead besorgte unterdessen die Eintrittskarten. Danach verschwanden die vier Mädchen in der Damentoilette, um ihr Make-up nachzubessern.

Als Sorcha vorsichtig ihren Lippenstift nachzog, hörte sie, wie sich die Band im Saal nebenan einspielte. Vor Aufregung begann sie zu zittern.

»Endlich wirst du erwachsen«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu.

Um neun Uhr war der Saal zum Bersten voll.

»Seht ihr? Die Leute sind sogar aus anderen Ortschaften gekommen. Es sind so viele da, dass wir gar nicht auffallen«, versicherte Mairead ihren Freundinnen, während sie sich einen Weg zur Theke bahnten. »Was wollen wir bestellen?«

»Limonade.«

»Viermal?«

Alle nickten.

Eine verstärkte Stimme hallte durch den Raum. »Und jetzt, meine Damen und Herren: Applaus für Con Daly und seine Band!«

Der Ansager verließ die Bühne. Die Mädchen stellten sich auf die Zehenspitzen, um zu sehen, wie die fünf Musiker ihre Plätze einnahmen. Con Daly schlenderte lässig zum Mikrofon.

»Guten Abend, Leute, und seid herzlich willkommen von mir und den Jungs. Hoffentlich gefällt euch unsere Show. Los geht’s!«

Con drehte sich um, zählte seine Band ein, und plötzlich erfüllte seine kraftvolle tiefe Stimme, begleitet von lässigem Gitarrenrhythmus, den Saal.

Die Mädchen beobachteten ihn fasziniert.

»So hätte ich ihn kaum erkannt. Wenn er sich ein bisschen rausputzt, schaut er richtig gut aus, was?«, flüsterte Mairead.

»Ja, er ist wirklich ein attraktiver Bursche. Seine schwarzen Haare und großen blauen Augen erinnern mich an Elvis. Findest du nicht auch, Sorcha?«, fragte Katherine.

Sorcha, die Con Daly gebannt anstarrte, antwortete nicht.

»Superstimme«, meldete sich Maureen zu Wort. »Er ist grade so gut wie die Sänger im Radio.«

»Sorcha, deine Limonade. Sorcha!« Mairead stieß sie an.

»Sorry.« Sorcha nahm die Flasche, steckte den Strohhalm in den Mund und saugte daran, ohne den Blick von der Bühne zu wenden.

»Möchtest du tanzen, Katherine O’Mahoney?«

Ein groß gewachsener, sehr schmaler junger Mann mit schlimmer Akne stand hinter Katherine. Sie kannten ihn alle. Er war im selben Jahrgang wie Maireads Bruder Johnny.

»Tanzen würde ich schon gern«, meinte Katherine und drehte sich um, »aber nicht mit dir, Ryan O’Sullivan.«

Die Mädchen kicherten, als Ryan mit hängendem Kopf davonschlich.

»Sei nicht so grausam«, ermahnte Maureen ihre Freundin.

»Vielleicht warte ich ja darauf, dass Johnny mich auffordert«, erwiderte Katherine lächelnd.

Die Mädchen suchten sich einen leeren Tisch auf der Seite des Saals und setzten sich. Von dort aus sahen sie der Band und denen zu, die bereits tanzten. Sorcha hielt den Blick nach wie vor auf Con Daly gerichtet.

Nachdem die Gruppe eine lebhafte Nummer beendet und frenetischen Applaus erhalten hatte, sprach Con mit sanfter Stimme ins Mikrofon.

»Ihr seid großartig, danke, Leute. Jetzt nehmen wir ein bisschen Tempo raus. Wählt eure Partner, Jungs und Mädels. Wir spielen eine Ballade, die ich geschrieben habe, während ich über die herrliche Bucht von Ballymore schaute.«

Johnny näherte sich dem Tisch.

»Lust auf einen Tanz, Katherine?«, fragte er selbstbewusst.

Katherine nickte errötend, stand auf und ergriff Johnnys ausgestreckte Hand.

»Und du, Sorcha, möchtest du mit mir tanzen?«

Angus Hurley, ein junger Mann, den Sorcha seit ihrer Kindheit kannte. Seinen Eltern gehörte die Baumwollspinnerei außerhalb des Ortes.

Sorcha nickte, und Angus führte sie auf die Tanzfläche. Dort legte er die Arme locker um ihre Taille, während sie die Hände auf seinen Schultern ruhen ließ. Sie bewegten sich ein wenig ungelenk zur Musik.

»Es wundert mich, dass eure Eltern euch heute Abend hierhergelassen haben«, bemerkte er.

»Sie wissen nichts davon. Und wenn du uns verrätst, Angus Hurley, redet keine von uns jemals wieder mit dir.«

»Ich sag nichts, das weißt du, Sorcha.«

Über Angus’ Schulter beobachtete Sorcha weiter Con Daly. Er schien ihren Blick zu erwidern. Gute zehn Sekunden lang schauten sie einander fasziniert an. Widerwillig wandte sie sich wieder Angus zu.

»Entschuldige, Angus, ich war gerade mit den Gedanken woanders. Was hast du eben gesagt?«

»Ich … ich wollte wissen, ob du …« Angus wurde rot. »Ich dachte mir, wir könnten nächste Woche in Bandon einen Film ansehen. Du … du bist wunderschön heute Abend, Sorcha. Und ich mag dich schon lange, das hast du sicher gemerkt.«

»Nett, dass du mich fragst. Kann ich mir’s noch überlegen?«

»Okay.« Angus nickte.

Als die Ballade zu Ende war, kehrte Sorcha an den Tisch zurück, an dem Maureen ziemlich niedergeschlagen allein saß.

»Wo ist Mairead?«

»So ein toller Typ hat sie entführt. Und Katherine tanzt immer noch.«

Sorcha entdeckte Katherine auf der Tanzfläche. Ihre Freundin hielt die Arme fest um Johnnys Nacken geschlungen. Sorcha lächelte. »Schön, sie nach all der Zeit so zu sehen. Sie schleichen schon Monate umeinander herum.«

»Und was ist mit dir und dem schönen Angus?«

»Ach, der hat mich gefragt, ob ich nächste Woche mit ihm ins Kino gehe, und ich hab ihm gesagt, ich überleg’s mir.«

»Wie bitte? Sorcha, dir ist schon klar, dass Angus der begehrteste Junge im Ort ist, oder? Der erbt eines Tages die Fabrik und das große Haus auf dem Hügel. Außerdem schaut er aus wie ein Filmstar.«

»Meinst du, Maureen? Ich finde Con Daly viel attraktiver.«

»Nein!« Maureen rümpfte die Nase. »Der hat bestimmt monatelang nicht gebadet!«

Sorcha verdrehte die Augen. »Du bist schrecklich.«

»Du solltest dankbar sein, einen Jungen zu haben, der dich mag. Keine Ahnung, warum ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, mitzukommen. Wer möchte schon mit einer so fetten, hässlichen Kuh wie mir tanzen?«

Sorcha betrachtete das herzförmige Gesicht ihrer Freundin, ihre sommersprossige Nase und die rotblonden Löckchen, die sich aus dem von Mairead so mühevoll an ihrem Hinterkopf geflochtenen Zopf gelöst hatten.

»Du bist wunderschön, Maureen«, erwiderte Sorcha aufrichtig.

»Warum sitze ich dann hier wie ein Mauerblümchen, während alle anderen tanzen?«

»Nicht mehr lange, das verspreche ich dir. Aber entschuldige mich bitte kurz, ich muss zur Toilette. Bin gleich wieder da.«

Sorcha stand just in dem Moment auf, als die Band eine zehnminütige Pause verkündete. Sie machte sich auf den Weg zu Angus an der Theke am hinteren Ende des Saals.

»Angus, ich gehe nächste Woche mit dir ins Kino.«

»Wirklich?« Er lächelte erfreut. »Super, Sorcha!«

»Unter einer Bedingung.«

Angus hob die Hände. »Raus mit der Sprache.«

»Dass du meiner Freundin Maureen eine Limonade spendierst, dich eine Weile mit ihr unterhältst und sie zum Tanzen aufforderst, sobald die Band wieder anfängt zu spielen.«

Angus zuckte die Schultern. »Einverstanden. Ich hole dich dann nächsten Freitag um sieben bei dir zu Hause ab. Wir können mit dem neuen Wagen fahren, den ich zum Geburtstag kriege.«

»Wunderbar. Bis dann, aber vergiss dein Versprechen nicht.«

»Bin schon unterwegs, eine Limonade besorgen.«

Sorcha entfernte sich lächelnd zur Damentoilette in einer Ecke des Eingangsbereichs. Dort zupfte sie vor dem kleinen Spiegel, in dem sich ein Riss befand, ihre Haare zurecht und zog ihren Lippenstift nach. Gerade als sie die Toilette verlassen wollte, packte ein Arm sie und zog sie so abrupt heraus, dass sie hörbar nach Luft schnappte.

»Sch, ganz ruhig. Ich tu dir nichts.«

Sie erkannte die Stimme, angenehmer Aftershave-Geruch stieg ihr in die Nase. Es durchzuckte sie wie ein Stromschlag, als Con Daly sich von hinten eng an sie drückte.

»Sorcha O’Donovan, ich sehe dich und deine Freundinnen von meiner Hütte aus oft am Strand und finde dich wunderschön, heute Abend ganz besonders. Am liebsten würde ich dich vom Fleck weg heiraten …« Er drehte sie zu sich herum. Trotz des schummrigen Lichts erkannte sie, dass er sie angrinste. »… oder komm mich wenigstens nächste Woche auf ein Tässchen Tee besuchen.« Sorcha sah ihm schweigend in die Augen.

»Kommst du?«

»Wohin?«

»Nächste Woche in meine Hütte.«

»Ich …«

»Natürlich kommst du. Du weißt, wo ich wohne?« Sie nickte. »Dann erwarte ich dich. Aber gib mir jetzt erst mal einen Kuss.«

Er zog sie sanft zu sich heran, seine Lippen fanden die ihren. Dann fasste er sie leicht an den Schultern.

»Sorcha-Porcha«, flüsterte er zwinkernd. »Ich warte auf dich.«

Sorcha schaute ihm nach, als er in den Saal zurückkehrte, und lehnte sich schwer atmend gegen die Wand. Ihre Beine fühlten sich an, als wären sie aus Watte, und ihr schwirrte der Kopf.

Con Daly war kaum besser als ein Kesselflicker und lebte in einem Verschlag am Strand. Vor diesem Abend hätte sie wahrscheinlich die Straßenseite gewechselt, um ihm aus dem Weg zu gehen, und nicht im Traum daran gedacht, sich von ihm küssen zu lassen …

Sorcha bekreuzigte sich und bat Gott um Vergebung – nicht nur für den Kuss, sondern auch weil sie ihn genossen hatte.

Würde sie Con in der folgenden Woche tatsächlich besuchen?

Als die Band wieder zu spielen anfing, stieß Sorcha sich von der Wand ab.

Im Saal sah sie Angus mit Maureen tanzen, Katherine mit Johnny knutschen und Mairead in inniger Umarmung mit einem Jungen, den sie nicht kannte.

Sie schaute hinauf zur Bühne.

Er lächelte sie an.

Da wusste sie, dass an diesem Abend etwas seinen Anfang genommen hatte, das ihr Leben verändern würde.

3

Helen McCarthy sattelte ihr Pferd Davy, überprüfte den Gurt und schwang sich auf seinen Rücken. Dann lenkte sie es von den Stallungen weg die gewundene Auffahrt entlang aus dem Tor in Richtung Strand.

Auf ihren eigenen zwei Beinen wirkte Helen unbeholfen. Doch wenn man sie aus der Ferne sicher auf ihrem Hengst sitzen sah, ergaben Mädchen und Pferd ein elegantes Gesamtbild.

Nur so meinte Helen, alles unter Kontrolle zu haben.

Drei Minuten später erreichten sie den langen weißen Sandstrand.

»Los geht’s!« Sie klopfte Davy aufs Hinterteil, der daraufhin in leichten Galopp verfiel. Der Wind wehte Helen ins Gesicht, die Brandung war ohrenbetäubend. Wie so oft weinte sie; ihr Schluchzen vermischte sich mit dem Kreischen der Möwen über ihr.

Helen ritt, bis sie das andere Ende des Strands erreichte. Dort suchte sie sich mit ihrem Pferd vorsichtig einen Weg über den Felsvorsprung zu der geschützten Sandbucht, die sie mittlerweile als ihre ganz eigene private Zuflucht erachtete. Wenn es ihr schlecht ging, kam sie hierher. Was bedeutete, dass sie sehr viel Zeit an diesem Ort verbrachte.

Sie stieg ab, band die Zügel an einen aus dem Sand herausragenden Felsen und näherte sich den Wellen.

Kurz – und nicht zum ersten Mal – spielte Helen mit dem Gedanken, weiter hinauszugehen, bis das Wasser über ihre Oberschenkel, ihren Bauch und ihren Hals steigen, bis sie ganz eintauchen und endlich Frieden und Stille finden würde.

Tränen liefen ihr über die vom Salz brennenden Wangen. Sie schüttelte den Kopf. Nein, sie hatte einfach zu viel Angst vor dem Meer, um darin den Tod zu suchen.

Also kehrte Helen zu dem Felsen zurück, der den besten Blick auf die Küste bot, und kletterte hinauf. Von dort aus betrachtete sie das blinkende Licht des dunstumwaberten Leuchtturms von Galley Head.

Falls überhaupt möglich, war es in der Schule noch schlimmer gewesen als sonst. Sie hatte Sorcha mit ihren Freundinnen kichernd über ihren Spaß bei dem Konzert in der GAA-Hall am Samstagabend plaudern hören. Helen verletzte es, dass sie sofort verstummten, wenn sie sie bemerkten.

Sorcha O’Donovans Ablehnung empfand sie als besonders schmerzlich. Sorcha war hübsch, intelligent, in der Klasse geschätzt und hatte Eltern, die sie liebten. Mit anderen Worten: Sie hatte all das, wonach Helen sich sehnte.

Helen blickte zum Himmel empor. In knapp einer Dreiviertelstunde wäre der Tag zu Ende, und Dunkelheit würde sich herabsenken. Nach der nächtlichen Ruhepause würde die Sonne wieder aufgehen, und Helen würde die demütigende Ablehnung der anderen erneut ertragen müssen.

»Ach, Mammy und Daddy, warum habt ihr mich alleingelassen?«, klagte sie. Wie viele andere Kinder im Ort hatten keinen tröstenden Arm um ihre Schulter gespürt, wenn sie gestolpert und hingefallen waren? Wie viele hatten keine Gutenachtgeschichte gehört und keinen Kuss auf die Wange gedrückt bekommen, sodass sie sich geliebt und sicher fühlten, wenn das Licht ausgeschaltet wurde?

»Ich habe nichts, einfach nichts!«

Helen wusste, dass das melodramatisch war und letztlich nicht der Wahrheit entsprach, denn schon bald würde sie ein beachtliches Vermögen ihr Eigen nennen.

Sie wischte sich die Augen mit einem nicht gerade sauberen Taschentuch und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen.

»Werde ich mein ganzes Leben lang weinen müssen?«

»Könnte gut sein.«

Helen drehte sich erschreckt um. Con Daly tauchte auf dem Felsen über ihr auf. Sie lief unschön rot an.

»Ist dieser Blick nicht fantastisch?«

Helen wischte sich schniefend die Nase am Ärmel ab. »Ja.«

»Schätze, das hier ist mein Lieblingsplatz.«

»Meiner auch.«

»Ich weiß.« Er ging neben ihr auf dem Felsen in die Hocke. »Der perfekte Ort für Nichtsnutze wie dich und mich, wo wir allein sein können.«

Helen lachte. »Du bist kein Nichtsnutz. Sämtliche Mädchen in der Schule schwärmen von dir und deiner Band.«

»Tatsächlich?« Con hob eine Augenbraue. »Ein Mädchen besonders?«

»Sollte denn eine besonders schwärmen?«

Con zuckte mit den Achseln. »Möglich.«

»Oh.« Helen ließ die Schultern ein wenig sinken.

»Dich habe ich dort nicht gesehen«, stellte er fest.

»Ich wollte nicht allein hingehen.«

Con atmete tief aus. »Es heißt schon was, so am Rand der Gesellschaft zu leben wie wir. Geduldet, aber nicht akzeptiert. Ich möchte so bald wie möglich weg.«

»Du Glücklicher.« Helen ließ den Kopf hängen.

»Dich hält hier auch nichts, oder?«

»Doch, die Angst, Con.«

»Angst ist etwas sehr Mächtiges. Aber vergiss nicht: Einsamkeit verleiht Stärke. Wer einsam ist, kann andere beobachten und lernt eine Menge über das menschliche Wesen.«

»Es ist widerlich, das habe ich gelernt«, entgegnete sie verbittert.

»Ach was, so schlimm ist es nicht. Dir gehören das große Herrenhaus und der Grund drum herum. Und du hast jede Menge Geld, mit dem du deine Träume verwirklichen kannst. Dir stehen sämtliche Türen offen.«

»Das alles würde ich liebend gern dafür hergeben, beliebt zu sein. Und so hübsch wie Sorcha O’Donovan.«

Con grinste. »Schätze, jedes Mädchen wär gern so hübsch wie sie. Aber du kannst dir mit deinem Geld eine neue Frisur und Freunde kaufen.«

Helen seufzte. »Mag sein.«

Con stand auf. »Ich muss los, hab eine Verabredung in meinem Palast.« Er zeigte auf seine Hütte.

»Ach.«

»Ja.« Er hielt einen Finger an die Lippen. »Ist ein Geheimnis. Tschüss, Helen.« Con legte ihr aufmunternd eine Hand auf die Schulter. »Du weißt, wo du mich finden kannst, wenn du jemanden zum Reden brauchst.«

»Danke, Con«, presste sie hervor.

Helen sah ihm nach, wie er leichtfüßig über die Felsen verschwand.

Sie dachte über seine Worte nach. Trotz seines Rufs als ungewaschener Faulpelz war Con ein kluger Kopf. Die wenigen Gespräche, die sie im Lauf der Jahre geführt hatten, waren ihr im Gedächtnis geblieben. Er behandelte sie als Einziger nicht wie ein Dummchen.

Außerdem schien er bei jedem neuen Treffen noch besser auszusehen.

Da sie keinen anderen Jungen kannte, an den sie denken konnte, dachte sie an ihn. Vermutlich war sie ein wenig verliebt in Con. Doch sie wusste, dass er ihre Gefühle niemals erwidern würde.

Welcher Mann würde sie schon lieben können?

Sie zog ihren Schal gegen den brennenden Wind bis zu den Ohren hoch. Con hatte soeben einen Gedanken ausgesprochen, der ihr in letzter Zeit häufig durch den Kopf ging. Seamus O’Donovan hatte ihr erklärt, dass sie in Kürze eine wohlhabende junge Dame wäre. Helen wusste nicht so genau, wie viel Geld sie haben würde, aber das konnte sie ja erfragen. Ihr Anwalt hielt sie für beschränkt und meinte, sie würde niemals in der Lage sein, ihre Finanzen zu überblicken oder die Verantwortung für das Anwesen zu übernehmen, das war ihr klar. Möglicherweise hatte er recht. In der Schule hatte sie tatsächlich Probleme. Es fiel ihr schwer, geschriebene Wörter zu lesen, obwohl sie den Sinn verstand. Mit Zahlen hingegen hatte sie keine Schwierigkeiten. In Mathematik war sie immer schon sehr gut gewesen.

Und das Vermögen, das bald ihr gehören würde … Wie Con gesagt hatte: Es konnte ihr eine Fluchtmöglichkeit verschaffen. Sie war frei, konnte an einem anderen Ort neu anfangen. Doch wo? Sie war ja kaum jemals aus Ballymore herausgekommen. Besaß sie den Mut, ein Leben hinter sich zu lassen, das vielleicht schwierig, aber immerhin sicher und vertraut war?

Helen betrachtete den düster werdenden Himmel. Nun war keine Zeit mehr zum Nachdenken. Sie musste nach Hause reiten, bevor es vollends Nacht war.

Als sie auf Davy stieg, bemerkte sie einen Lichtschimmer in Cons Hütte.

Beim Näherkommen hörte sie Lachen von drinnen. Sie hielt ihr Pferd an und schaute hinüber. Cons Silhouette tauchte hinter einem kleinen schmutzigen Fenster auf. Eine zweite gesellte sich dazu. Ihre Münder trafen sich, sie küssten sich.

Helen wurde tiefrot. Sie hasste sich dafür, dass sie ihm nachspionierte, schaffte es jedoch nicht, den Blick abzuwenden. Nach einer Weile ging die Tür der Hütte auf, und eine schlanke Gestalt kam heraus, die über die Dünen davonhuschte, bevor Helen erkennen konnte, wer es war.

Dann trat Con heraus. Die Flamme eines Streichholzes flackerte im Wind, kurz darauf sah Helen die rote Glut einer Zigarette. Inzwischen war es fast völlig dunkel. Davy schnaubte ungeduldig.

Helen entfernte sich im leichten Galopp vom Strand.

4

Mai 1964

»Kommst du also mit, Sorcha?«

Sie sah Con an, der ausgestreckt auf der durchgesessenen Couch lag, auf der er aß und schlief. Fröstelnd ging sie näher an das kleine Feuer heran, das im Ofen brannte. Obwohl Anfang Mai, konnte es nachts nach wie vor empfindlich kalt sein.

»Con Daly, wo sollen wir denn hin? Und wovon würden wir leben? Wir haben beide kein Geld.«

»Ich habe meine Gitarre, Sorcha. Wir würden nicht verhungern, selbst wenn ich mit einem Hut auf der Straße singen müsste. Es wird nicht lange dauern, bis ich Auftritte und einen Plattenvertrag kriege, da bin ich mir sicher. In London ist die Musikszene. Da muss ich hin.« Er griff in seine Tasche, holte eine krümelige Zigarette heraus, trat an den Ofen, zündete sie an der heißen Kohle an und zog daran. »Willst du auch eine?«

Sorcha schüttelte den Kopf.

Con legte einen Arm um sie und küsste sie. Seine Lippen schmeckten nach Rauch. Er streichelte zärtlich ihre Haare.

»Sorcha-Porcha, ich begehre dich. Aber ich darf nicht mit dir schlafen, du sagst mir nicht, ob du mit mir nach England kommst … Allmählich frage ich mich, ob du mich überhaupt liebst.«

Tränen traten ihr in die Augen. »Con, du weißt, dass ich dich liebe. Sogar sehr. Ich kann an nichts anderes denken. Schwester Benedict hat sich schon erkundigt, ob ich Probleme daheim habe, weil meine Noten in der Schule nachlassen. Aber ich … habe Angst, Con.«

»Wovor denn, Sorcha, Liebste? Vor mir?«

Er hob ihr Kinn an und musterte sie mit sanftem Blick.

»Nein. Ich … ich hab immer geglaubt, ich würde nach der Schule eine Sekretärinnenausbildung in Cork machen und anschließend bei meinem Vater im Büro arbeiten. Und dann …«

»… warten, bis ein geeigneter Mann dich heiratet. Merkst du denn nicht, dass da draußen eine ganze Welt von dir erkundet werden möchte? Dieser winzige Winkel von Irland wird sich in den nächsten fünfzig Jahren nicht groß ändern. Ich dachte, du sehnst dich nach was Aufregendem, Sorcha. Möchtest du denn nicht leben? Willst du mich denn nicht?«

»Ich …« Sorcha sah ihn hilflos an.

Con stand auf, warf die Zigarette in den Ofen und schloss die Tür mit einem Knall. Dann fuhr er sich durch die Haare. »Wir sind jetzt drei Monate zusammen. Mir ist klar: Du bist jung, und deine Eltern wollen dich beschützen. Aber ich würde mir wünschen, dass du mich begleitest, Teil meiner Zukunft bist. Ich hab versprochen, für dich zu sorgen, dich zu heiraten, wenn du das möchtest, doch ich kann nicht länger hier rumsitzen und meine Zeit mit Überzeugungsversuchen vergeuden. In einem Monat fahre ich nach London, Sorcha, mit dir oder ohne dich. Ich habe genug Geld, auch für deine Überfahrt, wenn du mich begleitest.« Er rümpfte die Nase. »Und jetzt geh lieber. Sonst rufen Mammy und Daddy am Ende noch die Polizei und werfen mir vor, dich entführt zu haben.«

Con öffnete die Tür.

Sorcha kämpfte gegen die Tränen an, während sie nach ihrer Jacke suchte.

»Hinter dir.« Con deutete auf die Armlehne der Couch. Sorcha nahm die Jacke.

»Tschüss, Con. Wann sehen wir uns wieder?«

Er zuckte die Schultern.

Sorcha trat hinaus in die kalte Nachtluft und stolperte schluchzend den Pfad zwischen den Dünen entlang. Gern hätte sie sich in die Kirche geflüchtet, um Gott um Rat zu fragen, aber er wäre sicher nicht glücklich darüber, wenn sie mit einem Mann durchbrannte und ihre Familie verließ, das wusste sie.

»Autsch!« Sorcha glitt aus. Im Sand liegend wartete sie, dass der Schmerz in ihrem Knöchel nachließ, und blickte hinauf zum Himmel. Es war eine wunderbar klare Nacht, am Firmament funkelten die Sterne.

Würde sie es nicht den Rest ihres Lebens bereuen, wenn sie Con ohne sie ziehen ließ? Was hielt sie hier schon zurück? Sie war kein Kind mehr und fand den Gedanken an eine Zukunft ohne ihn unerträglich.

Am Abend nahm Sorcha am Esstisch der Familie Platz, wo ihre Mutter riesige Portionen Kartoffelpüree mit Speck und Wirsing auf die Teller lud. Nach Seamus’ ausführlichem Tischgebet verlief die Mahlzeit wie üblich angespannt. Als ihre Mutter das Geschirr abräumte, nahm Sorcha all ihren Mut zusammen und begann ein Gespräch mit ihrem Vater.

»Daddy?«

»Ja, Sorcha?«

»Du fragst doch Helen McCarthy immer, wie ihre Zukunftspläne aussehen.«

Er blickte sie unverwandt an. »War das eine Frage oder eine Feststellung?«

Sorcha wurde rot. »Entschuldigung. Ich dachte nur, wir könnten einmal über meine Zukunft sprechen, da ich fast schon siebzehn bin.«

Seamus’ Miene wurde ein wenig sanfter. »Das klingt nach einem vernünftigen Gesprächsthema.« Er verschränkte die Arme. »Sosehr ich dich als Tochter liebe: Die Arbeit, die du für mich erledigst, muss höchsten Standards genügen.«

Sorcha wusste, welchen Verlauf diese Unterhaltung nehmen würde.

»Deshalb erwarte ich von dir, bevor ich dich als Stenotypistin in der Kanzlei einstelle, die besten Sekretärinnenqualifikationen. In Cork gibt es einige geeignete Institute, doch meine Empfehlung wäre …«

»Daddy?«, wagte Sorcha ihn zu unterbrechen. Seamus hob verwundert eine Augenbraue. »Mir ist klar, dass ich in deiner Kanzlei arbeiten soll, und das wäre auch wirklich toll, aber …« Da kehrte Sorchas Mutter mit dampfendem Brotpudding an den Tisch zurück.

»Bitte führe deinen Satz zu Ende, Sorcha.«

Sorcha geriet ins Stottern. »Soweit ich weiß, gibt es in London jede Menge Möglichkeiten.«

»In London?«, wiederholte Seamus. »Wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt?«

»Niemand, ich …«

Seamus richtete sich kerzengerade auf. »Meine Tochter geht nicht nach England.«

»Daddy, ich glaube, dort könnte ich es wirklich zu etwas bringen. Bei uns hier gibt es nicht so viele Alternativen.«

Sorcha schaute zu ihrer Mutter hinüber, die sichtlich angespannt drei Schalen mit Nachspeise füllte.

»Hier soll es nicht so viele Alternativen geben?« Seamus beugte sich über den Tisch zu seiner Tochter vor. »Und wie stellst du dir die in London vor?«

Sorcha senkte den Blick. »Nun …«

»Genau. Darauf hast du keine Antwort. Welche dumme kleine Freundin dich auch auf diese Idee gebracht haben mag, hat keine Ahnung von der Realität. Du würdest mit leeren Händen ankommen. Wie willst du dir dort eine Bleibe leisten können?«

»Ich …«

»Und die Rechnungen? Das Essen?«

»Ich weiß es nicht.«

»Denn von mir könntest du keine Hilfe erwarten.«

»Das würde ich auch nicht.«

»Ach. Das ist der einzige logische Schluss, den ich von dir am heutigen Abend gehört habe. Falls dein Plan darin besteht, dir in England einen schicken Millionär zu angeln, kannst du das vergessen. In England ist die Auswahl an Frauen bedeutend größer, noch dazu von welchen, die eine bessere Herkunft als du aufzuweisen haben.«

Sorcha nahm wahr, wie ihre Mutter ihrem Vater unbemerkt von diesem einen ungehaltenen Blick zuwarf.

»Hier hast du bedeutend bessere Aussichten, mit jemandem, den wir für geeignet halten.«

Sorcha spürte Wut in sich aufsteigen, die sich zu entladen drohte. »Was, wenn ich gar nicht heiraten will? Was, wenn ich einen Beruf möchte?«

Ihr Vater lachte lauthals. »Einen Beruf? Hörst du das, Mary? Unsere Tochter wünscht sich einen Beruf!« Sein Gelächter ließ Scham in Sorcha aufsteigen. »Du wirst eine gute Stenotypistin und eine noch bessere Ehefrau und Mutter. Kein Mann möchte, dass seine Gattin arbeiten geht.«

»Daddy, bitte hör mir doch zu …«

»Es reicht!« Seamus schlug mit der Faust auf den Tisch. »Deine Mutter und ich haben dich im Sinne der Familie O’Donovan erzogen. Ich lasse nicht zu, dass meine Tochter sich nach England absetzt und irgendwann in der Erwartung zurückkriecht, ich werde schon alles wieder ins Lot bringen. Du wirst dieser Familie keine Schande machen, Sorcha. Das ist mein letztes Wort.«

Die Nachspeise verzehrten sie schweigend.