Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dielmann, Axel

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

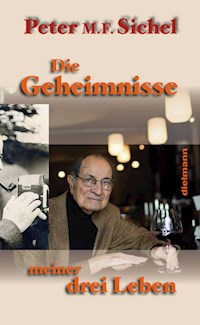

Geboren 1922 in einer Mainzer jüdischen Familie von Weinhändlern, floh Peter F.M. Sichel 1938 über Frankreich und Holland vor dem Terror der Nationalsozialisten nach Amerika – diese Geschichte der unbeschwerten Mainzer Kindheit und Jugend, dann der Einschnitt der Flucht bilden den ersten der drei großen Teile des Buches. 1943 kam Peter Sichel als GI zurück, nahm an der Entsetzung seiner Geburtsstadt Mainz teil, wurde anschließend Mitglied des amerikanischen Geheimdienstes und war bis 1959 Leiter des CIA-Büros in West-Berlin, wo er die krappigsten Zeiten des "Kalten Krieges" erlebte – dies bildet den mittleren großen Teil seiner Autobiographie. Schließlich geht Peter Sichel wieder nach New York, baut zusammen mit seiner Familie den transatlantischen und dann weltweiten Weinhandel auf, wird Mit-Eigentümer von Bordeau-Weingütern und macht deutschen Wein in Amerika bekannt. Mehr noch, Peter Sichel ist als Kommunikations- und Marketing-Genie einer derjenigen, die an der Erfolgsgeschichte des Weins und des weltweiten Weinhandels im 20. Jahrhundert wesentlich mitgeschrieben haben. Diese Biographie ist anregende Erzählung besonders durch die Freude an der Begegnung mit außergewöhnlichen Menschen, einer leichtgängigen Herausarbeitung der Bedeutung, die einzelnen Persönlichkeiten für ihre Zeit beizumessen ist. Sei es in der Wein-Welt, sei es in der Politik – der Ideen-Austausch und die Wirkungsmacht guter, auf Interessens-Ausgleich abgestellter Konzepte sind in den Mittelpunkt der anekdotenreichen Erzählung gestellt. Das grundlegende Nachdenken über eigene wie "fremde" Ziele und Handlungen, wie Peter Sichel es vorführt, macht das Buch wertvoll. Die präzise Beschreibung von Atmosphäre, Zeitumständen und Zuständen sind aus einer gesegneten Distanz abgewogen und dann deutlich und nachdrücklich beurteilt. In seiner immer liebevollen Erinnungsarbeit hat Peter Sichel eine sehr beeindruckende Zwischen-Ebene zustande gebracht: aus ganz persönlicher Biographie und Familiengeschichte einerseits und andererseits der Beschreibung bis Analyse der gesellschaftlichen und politischen Strukturen – und er redet vor diesem Hintergrund, wie es nur wenigen dieser Tage gelingt, "tacheles".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 551

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

@ axel dielmann – verlagKommanditgesellschaft in Frankfurt am Main, 2019Amerikanische Originalausgabe: Archway Publishing, Bloomington, IN© Peter Sichel, New York, 2015Alle Rechte vorbehalten.

All statements of fact, opinion or analysis expressed are those of the author and do not reflect the official positions or views of the CIA or any other U.S. Government agency. Nothing in the contents should be construed as asserting or implying U.S. Government authentication of information or Agency endorsement of the author’s views. This material has been reviewed by the CIA to prevent the disclosure of classified information. Alle enthaltenen Angaben, Meinungen und Analysen sind die des Autors und spiegeln nicht die offizielle Position oder Sicht der CIA oder einer sonstigen US-Verwaltung oder sonstigen US-Einrichtung wider. Nichts vom Inhalt soll so ausgelegt werden, als bestätigten oder genehmigten die US-Behörden durch Authentifizierung von Informationen oder Zustimmung von Geheimdiensten die Sicht des Autors. Vorliegendes Material wurde von der CIA durchgesehen, um die Offenlegung von klassifizierten Informationen zu verhindern.

Übersetzung: Karin Hielscher, WuppertalSatz und Gestaltung: Urs van der Leyn, Basel© Abbildungen des Umschlags und im Buch: Sichel Archiv, New Yorksoweit nicht anders vermerkt, © siehe Seite 453 und 454

ISBN 978 3 86638 263 3

eBook 978 3 86638 264 0

In Erinnerung an Alexandra Sichel

– in Dankbarkeit für Stella Sichel.

INHALTSVERZEICHNIS

Zur deutschen Ausgabe

Einleitung

Teil 1Meine Kindheit und Jugend von 1922 bis 1941

1. Die Geschichte meiner Familie

2. Meine frühesten Erinnerungen

3. Meine Eltern

4. Meine Schwester Ruth

5. Mein weiterer Familienkreis

6. Meine deutsche Schulbildung

7. Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs

8. Das traumatische Ende einer Kinderfreundschaft

9. Was es bedeutete, als Jude in Deutschland aufzuwachsen

10. Meine Schulzeit in England

11. Stowe – eine Welt für sich

12. Was es heißt, ein Flüchtling zu sein

13. Ein wundersames Wiedersehen mit Mama

Teil 2Meine Karriere im Geheimdienst

14. Agent in eigener Sache

15. Aktiv hinter den feindlichen Linien

16. Das besetzte Berlin – ein grauenvoller Anblick

17. Im Visier: sowjetische Nuklearwaffen

18. Keine halben Sachen: Spionage in Berlin

19. Fundamentale Zäsuren: Blockade Berlins und Koreakrieg

20. In Washington, 1952 – 1956

21. Drei bemerkenswerte Ereignisse

22. Asien zugetan

23. Eine fachkundige Stellungnahme

Teil 3Mein Leben als Weinhändler, Winzer und Wein-Persönlichkeit

24. Auf ein Neues: Handeln mit Wein

25. Der Weinhandel – ein Markt ganz eigener Art

26. Erste richtungsweisende Entscheidungen als Geschäftsführer der amerikanischen Niederlassung

27. Wie wird man eine Wein-Persönlichkeit?

28. Aufstieg und Fall der Blue Nun – eine einzigartige Geschichte

29. Wie ich in Bordeaux zum Winzer wurde

30. Die internationale Weingemeinde

31. Mein Rat zum Weingenuss

32. Ein Blick zurück

Danksagungen

Zu den Bildern des Buches

Bibliographie

Fußnoten

ZUR DEUTSCHEN AUSGABE

Ich will die deutsche Version meiner Memoiren nicht ohne ein paar Kommentare zu deren Erscheinen in die Welt schicken. Als ich vor etlichen Jahren meine Memoiren unter dem Titel „The Secrets of my Life“ schrieb und verlegte, hatte ich die Vorstellung, dass das Buch sowohl für das amerikanische Publikum von Interesse sein werde, als auch ein deutsches Publikum finden würde, da mein Leben so entscheidend von meiner Jugend in Deutschland geprägt ist und auch die Jahre, die ich später dort verbrachte, sei es als CIA-Chef in Berlin oder noch später im Weingeschäft, für meinen Lebensweg wichtig waren. Ich war der Meinung, dass ein Leben, in dem Flucht und Rückkehr eine große Rolle spielen, in Deutschland auf Interesse treffen würde. Außerdem beschreibe ich ein Leben und eine Gesellschaft, die heute nicht mehr existieren. Wer nie fliehen musste, wer nie von einem Tag auf den anderen staatenlos war und sich als Fremdling eine neue Identität aneignen musste, kann hier anschaulich darüber lesen. Zumal in der heutigen Welt noch immer Menschen in Massen fliehen müssen und viele mit denselben Problemen konfrontiert sind wie wir damals. Die Meisten von ihnen verfügen dabei jedoch weder über die Bildung noch die gesellschaftliche Integration, von denen wir seinerzeit profitierten und die uns die notwendige Stärke gaben.

Ich versuchte etliche Jahre, einen deutschen Verleger zu finden, der Interesse hätte, meine Memoiren auf Deutsch zu verlegen. Nach ein paar Jahren gab ich es auf. Dann kam plötzlich eine E-Mail von Daniel Decker, der mir schrieb, dass Axel Dielmann Interesse an meinem Buch hätte.

Zur selben Zeit hat ein Freund, Benjamin Hett, sein Buch über den Reichstagsbrand auf Deutsch veröffentlicht und er schickte mir die deutschsprachige Ausgabe. Die Übersetzung imponierte mir. Lange Geschichte, kurzer Sinn: Karin Hielscher war rasch bereit, mir zu helfen, einen Verleger zu finden, und auch bereit, die Übersetzung zu übernehmen. Nicht nur das, sondern auch editorisch mitzuarbeiten. Sie hat unglaublich dazu beigetragen, Fehler zu korrigieren, Fakten zu klären, und es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten.

Herr Dielmann hat die nötige Zeit und Expertise gefunden, um die Gestaltung des Buchs im Vergleich zur englischen Erstausgabe noch einmal zu verbessern. Es war eine Teamarbeit, die uns allen Spaß gemacht hat, und wir hoffen, dass das Ergebnis den Lesern gefällt.

Noch eine kleine Bemerkung von einem, der in drei Sprachen korrespondiert: Eine ganze Reihe meiner deutschen Freunde besitzen bereits die englische Erstausgabe. Ich bin jedoch überzeugt, dass sie das Buch nur auszugsweise gelesen haben. So, wie man sich an der Herausforderung durch die Fremdsprache erfreut, ist es auch eine Freude, wenn sich ein Buch ganz selbstverständlich – in der Muttersprache – liest, und so hoffe ich, dass meine Freunde es jetzt leichter haben werden, von meinem Leben zu lesen. Die Kommentare über Politik, die sich in diesem Buch finden, sind heute noch so angebracht, wie sie es vor vier Jahren waren. Es hat sich leider nichts verbessert und ich bin heute sogar eher noch pessimistischer, was den Willen der Menschheit angeht, die großen Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Denn nur zusammen haben wir eine Chance, Probleme von weltweiter Dimension, wie etwa den Klimawandel, zu bekämpfen.

Peter Sichel, im März 2019

EINLEITUNG

Ich träum als Kind mich zurück,

Und schüttle mein greises Haupt;

Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder,

Die lang ich vergessen geglaubt?

Aufgewachsen bin ich in Deutschland und England und die Gedichte und Lieder, die ich dort als Kind lernte, haben mich mein ganzes Leben lang begleitet. Insbesondere das oben zitierte Gedicht von Adalbert von Chamisso hat für mich über die Jahre ein große Wirkung entfaltet, beschreibt es doch treffend, wie einen als Mensch, der älter wird, die Erinnerung an vergangene Zeiten manchmal beinah überwältigt in ihrer Intensität, ganz gleich, ob diese Erinnerungen aus sorglosen Tagen stammen oder schmerzhaft sind. Wir haben alle unsere Geschichten, die wir gerne bei guten Freunden über unser Leben erzählen oder an unsere Kinder weitergeben wollen, wenn sich jedoch das eigene Leben in sogenannten bewegten Zeiten abgespielt hat und man darüber hinaus an bemerkenswerten Ereignissen beteiligt war, können diese Geschichten für ein weit größeres Publikum von Interesse sein.

Möglicherweise ist meine Lebensgeschichte in weiterem Sinn von öffentlichem Interesse, darüber mag sich jeder selbst ein Urteil bilden. Mein Lebensweg hat mich weit getragen, in Jahren wie in Entfernungen gemessen, er begann jedoch mit einer glücklichen Kindheit in Deutschland, in einer Zeit, die sich kaum als glücklich beschreiben lässt. Damals habe ich erfahren, welchen Unterschied es in einer vor Problemen brodelnden Gesellschaft ausmacht, in einer liebevollen Familie aufzuwachsen. Davonzukommen ist ein Teil meiner Geschichte: Ich werde von einer Flucht erzählen, die ein gut geplanter Aufbruch aus einer zunehmend gefährlicher werdenden Gegenwart in eine sichere Zukunft sein sollte, und von einer hastigen Flucht vor den herannahenden deutschen Truppen. Beides zusammengenommen ermöglichte es mir, noch vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg in die USA zu gelangen. Dort meldete ich mich zum Militär, wo man mich zu einem direkt dem Verteidigungsministerium unterstellten Nachrichtendienst beorderte, dem OSS (Office of Strategic Services, dem Amt für strategische Dienste). Von dort ging es für mich zur CIA – und danach arbeitete ich noch über fünfzig Jahre im Weinhandelsunternehmen meiner Familie.

Den schwersten Verlust in einem an sich glücklich verlaufenen Leben bedeutete für mich der Tod meiner geliebten Tochter, eines wunderbaren Menschen; wir haben sie mit nur fünfzig Jahren an den Krebs verloren.

Es ist nicht einfach, all dies zu Papier zu bringen – zu entscheiden, was man offenlegen möchte und was besser ungesagt bleibt. Jetzt, wo ich das Buch beendet habe, frage ich mich, hätte ich manches Kapitel besser ausgelassen oder andere Passagen, in denen es um meiner Ansicht nach wichtige Ereignisse geht, weiter ausschmücken sollen, um auch meinen Gefühlen Rechnung zu tragen.

Vielleicht sollte ich ein zweites Buch schreiben, in dem die Orientierung an einer objektiv-sachlichen Darstellung der Ereignisse hinter einer persönlicheren, dafür pointierteren Sichtweise zurücktreten könnte, aber da ich 96 Jahre alt bin, habe ich mich entschieden, diese Memoiren trotz dieser Bedenken so zu veröffentlichen, wie sie sind.

Ein paar Dinge habe ich gelernt in meinem Leben, dazu gehört die Akzeptanz für Gegebenheiten, die uns an sich ein gutes Leben ermöglichen. Menschen wie Gesellschaften brauchen ihre Zeit, um sich zu entwickeln, erzwungene Veränderungen führen meiner Erfahrung nach immer zu Schwierigkeiten. Es macht mich traurig, zu sehen, wie die Entwicklungen in unserer Gesellschaft, insbesondere in der Politik, teilweise von Paranoia, ja sogar von blankem Hass angetrieben sind. Ich kann der konfrontativen Haltung unserer Zeit nichts Positives abgewinnen, die keinen Raum mehr für Toleranz lässt.

Nach vorne zu schauen und den Blick nicht immer auf Vergangenes zu richten, hat mich mein Leben gelehrt. Die ungenutzt gebliebenen Gelegenheiten kommen nicht wieder, die Fehler, die ich gemacht habe, kann ich nicht zurücknehmen. Zu versuchen, für die Zukunft daraus zu lernen, ist das eine, ewig mit dem Vergangenen zu hadern, das andere. Ich musste in meinem Leben einige Entscheidungen fällen, in denen es um Gewissensfragen ging. In einigen Fällen habe ich mich entschieden, lieber einer Sache den Rücken zu kehren, als in Dinge verwickelt zu werden, die ich nicht mittragen konnte, in anderen Fällen habe ich mich eingemischt, musste aber feststellen, dass meine Warnungen ungehört verhallten oder nur wenig zu bewirken vermochten.

Meistenteils war ich in meinem Leben ein Beobachter, nicht so sehr ein Macher. Wer bei einem Nachrichtendienst ist, bekommt unweigerlich einen gewissen Einblick, wie Politik gemacht wird; das gibt einem aber nicht das Recht „selbst Hand anzulegen“. Gleichzeitig stellt man fest, schon Politiker zu informieren und zu beraten, ist schwierig genug: Man selbst fühlt sich zuvorderst der Wahrheit verpflichtet, doch die andere Seite möchte am liebsten an den eigenen vorgefassten Meinungen und ideologisch aufgeladenen Sichtweisen festhalten.

Jedes Leben hat auch etwas von einem Lehrstück und so hoffe ich, dass meine Leser aus der einen oder anderen Episode in meinem Leben etwas mitnehmen können.

Das Manuskript zu diesem Buch stellte ich 2012 fertig und sandte es an meinen Verleger. Dessen erste Reaktion war, mich zu bitten, für die Kapitel, die sich mit meiner Tätigkeit im Geheimdienst beschäftigen, eine Freigabe von der CIA einzuholen. Ich war selbst nicht im Mindesten auf die Idee gekommen, dass eine Darstellung von Ereignissen, die fünfzig Jahre zurücklagen, eine solche Freigabe benötigen könnte. Aber mein Verleger bestand darauf.

Also übermittelte ich der CIA die Teile meines Buches, die sich mit den 17 Jahren beschäftigten, die ich insgesamt für den OSS und die CIA gearbeitet hatte, und bekam zu meiner großen Überraschung die Antwort, dass bestimmte Passagen meines Manuskripts nicht veröffentlicht werden konnten. In den beanstandeten Passagen ging ich auf Vorfälle ein, zu denen sich die CIA nie zuvor öffentlich bekannt hatte. Auch wenn über diese Ereignisse bereits in anderen Büchern oder in Zeitungsberichten geschrieben worden war, machte es für die CIA einen Unterschied, dass bisherige Berichte „rein spekulativ“ seien, solange sich niemand dazu geäußert hätte, der offiziell dienstlich Kenntnis von den fraglichen Ereignissen hatte.

Zunächst gingen einige Briefe hin und her, dann folgte eine Reihe von Treffen, wo man mir von Seiten der CIA persönlich deutlich machen wollte, dass ich die Erwähnung bestimmter Vorkommnisse auf Grund von Sicherheitsbedenken besser lassen sollte. In der Zwischenzeit wurde ich älter und älter, meine Freunde wurden immer ungeduldiger, weil sie endlich lesen wollten, was ich geschrieben hatte, und vor meinen Augen schwand die Möglichkeit, dass ich vor Ende meines Lebens ein gedrucktes Exemplar meines Buches in Händen halten würde.

Schließlich ging ich auf einen Kompromiss ein und stimmte zu, mich auf die Ereignisse zu beschränken, die ich abhandeln durfte. Die CIA erlaubte mir ihrerseits einige Dinge zu erwähnen, die zuvor unter Verschluss waren, so dass ich meinen Werdegang bei der CIA in einer sinnvollen Form darstellen konnte.

Wie dem auch sei, für mich war ohnedies ein anderes Thema meiner Lebensgeschichte das viel wichtigere: meine Jugend in Deutschland und das komplizierte Verhältnis der deutschen Juden zu Deutschland. Ich kann von Glück sagen, dass ich zwei, eigentlich sogar drei Phasen in meinem Leben in Deutschland verbracht habe. Zunächst bin ich als Kind in Deutschland aufgewachsen; es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise und der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre. Dann war es im Zweiten Weltkrieg meine Aufgabe, Deutsche für den amerikanischen Nachrichtendienst zu rekrutieren und als Spione zurück nach Deutschland zu schicken. Nach Kriegsende war ich dann sieben Jahre lang in Berlin stationiert, um Informationen über Ostdeutschland und die sowjetische Präsenz dort zusammenzutragen. In der dritten und letzten Phase kam ich als Weinhändler auf allen denkbaren gesellschaftlichen Ebenen mit Deutschen in Kontakt, gewann einen Einblick in eine komplex strukturierte Gesellschaft und lernte manchen Deutschen auch persönlich gut kennen.

Während ich an meinen Memoiren schrieb, konnte ich feststellen, dass einem das notwendige Quantum an Recherche des historischen Hintergrunds große Freude machen kann. Insbesondere beschäftigt man sich mit Aspekten der Geschichte, von denen man zuvor in keiner Schulstunde auch nur gehört hatte, forscht Daten hinterher, um die eigene Geschichte korrekt einordnen zu können, und ertappt sich dabei, wie man immer weiter und weiter liest, weil einen die Suche nach bestimmten Informationen zu Themen geführt hat, über die man unbedingt mehr wissen möchte.

Ansonsten hätte ich wohl niemals zwei mehrere hundert Seiten starke Biografien über Bismarck gelesen oder eine Reihe von Büchern von Ian Kershaw, Joachim Fest und Sebastian Haffner. Auch die umfangreiche Publikation über das Leben des Historikers und amerikanischen Diplomaten George Kennan, geschrieben von John Lewis Gaddis, der als Experte für den Kalten Krieg gilt, hätte ich wohl nicht zur Hand genommen, wäre da nicht der Wunsch gewesen, mehr als nur das Notwendige zu wissen, um dieses Buch zu schreiben. Meine Lektüre, auch Golo Manns Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts war darunter, stellte sich mir als ein Bildungsprogramm dar, das ich meinte, absolvieren zu müssen, um verstehen zu können, wie eine solche Tragödie möglich war. Unnötig zu sagen, dass ich einer Menge Fakten begegnete, aber keiner abschließenden Antwort auf diese fundamentale Frage. Nichtsdestoweniger bin ich der Meinung, dass es durchaus eine Verbindung von Luther zu Bismarck zu Hitler gibt, auch wenn die Geschichtswissenschaft das mitunter anders sieht. Leider bin ich inzwischen zu alt, um dieser Argumentationslinie in angemessener Weise Gehör verschaffen zu können.

Aber meine (Lese-)Erfahrung macht mich hoffen, dass Sie, liebe Leserin/lieber Leser, dieses Buch ebenfalls zum Anlass nehmen werden, um sich neue Wissensquellen zu erschließen und andere Perspektiven auf die Geschichte kennenzulernen. Es lohnt sich meines Erachtens, diesen wichtigen Teil der Weltgeschichte besser verstehen zu wollen, da er Erkenntnisse für uns bereit hält – wie etwa die Konsequenzen eines derart harten Abkommens wie der Versailler Vertrag es darstellte –, die uns auffordern, die Fehler von gestern nicht zu wiederholen.

Die Welt, die ich beschreibe, gibt es nicht mehr. Es gab damals noch keine Computer, kein Internet, keine Handys und keine Rund-um-die-Uhr-Nachrichtensendungen. Eines habe ich nichtsdestoweniger gelernt, als ich Einblick in die Zusammenhänge der internationalen Politik hatte: Der Versuch, sich in die Entwicklung anderer Länder einzumischen und anderen die eigene Ideologie oder Regierungsweise aufzuzwingen, ist zum Scheitern verurteilt. Und nicht nur das. Versucht man es, wird das oftmals schlimmere Resultate zeitigen, als wenn man einer Gesellschaft die Chance gibt, für eine mögliche Entwicklung eigene Lösungen zu finden.

Teil 1

Meine Kindheit und Jugend von 1922 bis 1944

DIE GESCHICHTE MEINER FAMILIE

Der erste in meiner Familie, der einen Familiennamen führte, war mein Urgroßvater Herz. Noch bis Mitte des 18. Jahrhunderts trugen die meisten Juden zu ihrem Vornamen ein Patronym, einen vom Vornamen des Vaters abgeleiteten Nachnamen, der in jeder Generation wechselte. Ich, beispielsweise, hätte den Namen Peter Eugenssohn (Peter, Sohn des Eugen) erhalten. Im Zuge der Judenemanzipation – eine der positiven Entwicklungen, die ihren Ausgangspunkt in der Besetzung des linken Rheinufers durch die Franzosen hatte – wurden die Juden aufgefordert, sich einen Familiennamen zu wählen. Mein Urgroßvater änderte seinen Vornamen „Herz“ zu „Hermann“ und wählte „Sichel“ als Familiennamen.

Die Sichels waren Kaufleute und seit Anfang des 18. Jahrhunderts in Sprendlingen, einem kleinen Städtchen auf halbem Weg zwischen Bingen und Mainz, ansässig, das damals zum Großherzogtum Hessen gehörte. (Seinerzeit, noch vor der Reichseinigung von 1871, die aus diesen Gebieten einen deutschen Staat machen sollte, gab es im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl von Herzogtümern und reichsfreien Städten und nur einige wenige Königreiche wie Preußen, Sachsen und Bayern.) Die Familie Sichel verkaufte Erzeugnisse aus dem rheinhessischen Hinterland in den nahegelegenen größeren Städten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war ihr Haupthandelsgut noch die Schafwolle. Mit dem Siegeszug der Dampfmaschine verlagerte sich ihr Geschäft mehr und mehr darauf, Wein anzukaufen und in größeren Mengen an Weinhändler zu verkaufen. Dieser Geschäftszweig prosperierte derart, dass mein Urgroßvater Hermann Mitte des 19. Jahrhunderts Sprendlingen verließ und mit dreien seiner Söhne einen Wein-Großhandel in Mainz eröffnete. In Sprendlingen blieb lediglich der älteste Sohn – Adolf Sichel, mein Urgroßonkel –, der den Kontakt mit den Weinbauern und Winzern vor Ort halten sollte.

Mainz blickt auf eine lange Geschichte als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region zurück. Von den Römern am linken Rheinufer als Militärlager gegründet, liegt das urbane Mainz nicht weit von der Mündung des Mains in den Rhein entfernt. Die befestigte Stadt diente dem Römischen Reich als Bastion gegen die germanischen Stämme, die jenseits des Rheins lebten. Auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation spielte Mainz eine bedeutsame Rolle und war als eine der Großen des Reiches an der Wahl des Kaisers beteiligt. Der Hohe Dom zu Mainz beherrscht bis heute neben zahlreichen weiteren wunderschönen Kirchen das Stadtbild. Jahrhundertelang regierten in Mainz die Kurfürsten, die weltliche und kirchliche Herrscher in einer Person waren; das Amt des Mainzer Erzbischofs ist noch immer eine wichtige Position in der Hierarchie der katholischen Kirche. Außerdem ist Mainz die Stadt, in der Gutenberg seine Druckerpresse erfand.

Über die Familiengeschichte meines Vaters Eugen Sichel weiß ich aus einem bestimmten Grund recht gut Bescheid: 1933 wurde mein Cousin Lucian Loeb als Jude von den Nationalsozialisten aus dem öffentlichen Dienst geworfen. Mein Vater und die anderen Cousins baten ihn, ob er die Zeit, die er auf ein Visum zur Ausreise nach England warten musste, nicht nutzen könne, um die Geschichte der Familie Sichel zu erforschen. Da Lucian leitender Angestellter im Innenministerium des Landes Hessen gewesen war, wusste er genau, was zu tun und wo die Aufzeichnungen über unsere Vergangenheit zu finden waren.

Im Zuge seiner Nachforschungen stieß er auf Geburts-, Todes- und Heiratsurkunden sowie zahlreiche juristische Schriftstücke, darunter auch Eheverträge. Einige der Dokumente waren in Französisch abgefasst, da das linke Rheinufer im Anschluss an die Französische Revolution einige Zeit zu Frankreich gehört hatte. Aufzeichnungen aus verschiedenen Synagogen belegten darüber hinaus die aktive Rolle, die meine Vorfahren in der jüdischen Gemeinde gespielt hatten. Lucian fand sogar Unterlagen über eine kleine Stiftung, die mein Urgroßvater Herz mit seinen Brüdern ins Leben gerufen hatte, um damit für die Aussteuer und den Lebensunterhalt ihrer Schwestern vorzusorgen. Letztlich konnte er sogar Licht in die Vorkommnisse rund um einen Mord an einem der Familienangehörigen bringen. Dem Mann war aufgelauert worden, nachdem er bei einer Lotterie das große Los gezogen und den Gewinn abgeholt hatte. Vorschriftsmäßig waren die Mörder verhaftet, verurteilt und hingerichtet worden.

Dann das 19. Jahrhundert: eine Zeit, die sich ab Mitte des Jahrhunderts zu einer aufregenden Ära für Geschäftsleute mit echtem Unternehmergeist entwickelte. Vormals weit entrückte Regionen der Welt waren dank Eisenbahn und Dampfschifffahrt nun viel leichter erreichbar, zu reisen und überregional Geschäfte zu machen, war um ein Vielfaches einfacher geworden. Und es war eine Zeit des Friedens – abgesehen von drei relativ kurzen Kriegen, die Preußen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich führte – und damit des wachsenden freien Handels. Für Reisende gab es praktisch kaum Einschränkungen; die einzigen Länder, die für die Einreise einen Reisepass verlangten, waren Russland und die Vereinigten Staaten. Goldmünzen, wie sie von allen bedeutenden Staaten geprägt und ausgegeben wurden, machten es vergleichbar unkompliziert, sich zwischen den Staaten hin und her zu bewegen, wie es heute die Eurozone möglich macht.

Die drei jungen Männer, Joseph, Ferdinand und Julius, die 1857 mit ihrem Vater Hermann nach Mainz zogen und dort ihre neue Firma gründeten, waren fleißig und geschäftstüchtig. Mainz selbst hatte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts von der geschichtsträchtigen Handelsstadt alten Zuschnitts zu einer wichtigen Drehscheibe des überregionalen Handels entwickelt. Die Brüder erbauten dort drei mehrgeschossige Wohnhäuser in einem gerade neu entstehenden Stadtviertel, der „Neustadt“. Die Wohnhäuser bildeten eine Phalanx direkt an der Kaiserstraße, der neuen Prachtstraße von Mainz, mit einem großen Hof direkt dahinter. Den Abschluss des Ensembles bildete ein dreistöckiges Bürogebäude, in dem der Firmensitz des expandierenden Unternehmens untergebracht war. Auch der Wein fand hier seinen Platz; um ihn fachmännisch lagern und reifen lassen zu können, ließen die Sichels unter dem Innenhof und den Wohnhäusern eine weitläufige Kelleranlage tief in den Boden treiben.

Jeder der drei Söhne bezog eine Etage in den Wohnhäusern, die übrigen Etagen wurden vermietet. Als ich in Mainz aufwuchs, lebte auch meine Familie in einem dieser Mehrfamilienhäuser und mein Vater und seine Cousins, inzwischen die dritte Unternehmergeneration, gingen jeden Morgen über den Innenhof in ihre Büros. Zur Mittagszeit kamen sie dann zurück, häufig von Kunden begleitet, die zum Mittagessen an den Familientisch eingeladen waren. Unverändert standen diese Gebäude dort, bis sie während des zweiten Weltkriegs durch einen Luftangriff zerstört wurden – nur wenige Jahre, nachdem wir das alles hinter uns gelassen hatten. Als ich im Frühjahr 1945 als amerikanischer Offizier dorthin zurückkehrte – es war der Tag, an dem Mainz an die Siebte US-Armee fiel –, fand ich anstatt der Gebäude nur noch Ruinen vor. Zu meiner großen Überraschung waren die Kelleranlagen unversehrt geblieben – und noch immer voller Wein. Schnellstens veranlasste ich die amerikanische Militärregierung, die Liegenschaft als Eigentum der Alliierten zu reklamieren. Das konnte die Weine glücklicherweise solange sicherstellen, bis die juristischen Fragen geklärt und der Besitz wieder Eigentum unserer Familie war.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts war das Familienunternehmen rasant gewachsen. Man verkaufte nicht nur Weine in ganz Deutschland, sondern in zunehmendem Maße auch in andere Länder. Vor allem der Handel mit England wurde für die Familie Sichel derart wichtig, dass sie dort 1896 ein eigenes Importunternehmen gründete und etwa zur selben Zeit auch eines in New York eröffnete.

In der Zwischenzeit hatten die drei Brüder damit begonnen, Wein aus Frankreich zu importieren. Da sich dies immer mehr zu einem bedeutenden Teil ihrer Unternehmung entwickelte, richteten sie in Bordeaux eine eigene Firma ein: Sichel & Co., die auch die angegliederten Importunternehmen in London und New York mit französischem Wein versorgte. Um diese weitverzweigten Unternehmensstrukturen zu leiten, griffen die Brüder auf Familienangehörige zurück. Darunter waren einige Cousins und einer der Schwiegersöhne, der Sohn eines dänischen Bankiers, der seinen Nachnamen in „Sichel“ änderte und die Geschäftsleitung des Londoner Unternehmens sowie die Aufsicht über die Dependance in Bordeaux übertragen bekam.

Die Zeitspanne zwischen 1871, mithin nach Ende des deutsch-französischen Krieges, und 1914 war eine Phase zunehmenden Wohlstands und wachsenden Welthandels. Schon die ursprünglichen Teilhaber, mit Sicherheit aber ihre Söhne, sahen das Potential in der neuen Wirtschaftslage und nutzten die sich bietenden Gelegenheiten entsprechend. Sie waren nicht nur Zeugen des rapiden Wachstums der Märkte, in denen sie bereits aktiv waren, ganz neue Märkte eröffneten sich; dazu begann ein wachsender Teil der Bevölkerung in Ländern, die selbst keinen Wein produzierten, Weine zu konsumieren.

Auf die drei Brüder, die mit ihrem Vater nach Mainz gegangen waren, folgten deren älteste Söhne und übernahmen sukzessive die Geschäfte. Die Vertreter dieser neuen Generation ergänzten sich geradezu ideal, gleichermaßen fleißig und geschäftstüchtig, brachte jeder doch seine ganz eigenen Qualitäten und Kompetenzen ein. Der Seniorpartner unter ihnen war Hermann. Er war der Sohn von Adolf Sichel, des Bruders also, der als Vertreter der Familie im Weinanbaugebiet geblieben, aber trotzdem gleichberechtigter Partner im Geschäft der Gebrüder war. Hermann war ein geborener Diplomat und kannte sich zudem mit allem gut aus, was mit Finanzen zu tun hatte. Er war es auch, der während der großen Inflation alles Geld in Wein anlegte und die Firma so vor wirtschaftlichem Schaden bewahrte. Seine Persönlichkeit machte es ihm leicht, verlässliche Kontakte zu knüpfen. So wurde er zu einer der zentralen Persönlichkeiten im Netzwerk der vielen verschiedenen Vereine und Verbände der Winzer und Weinhändler Deutschlands, die gerade entstanden. Auch wir Kinder hatten dafür ein Gespür: Wenn wir eine schlechte Note bekommen oder etwas ausgefressen hatten, half er uns immer, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Hermann war ein bedachtsamer, verständiger Mann, den nichts so schnell aus der Ruhe bringen konnte und der wusste, wie man mit Kindern spricht.

Neben meinem Vater Eugen waren Charles und Franz die anderen beiden Partner. Mein Onkel Charles war ein begnadeter Geschäftsmann, für den ein Leben ohne tätigen Handel nicht vorstellbar war. Immer aktiv, hatte er stets bedeutende Abschlüsse im Visier und realisierte nicht selten große Gewinne. Er sprach fließend Englisch und Französisch und war derjenige, dem es gelang, den für die Firma mit Abstand wichtigsten Handelsplatz in England auszubauen. Letztendlich nahm er die britische Staatsbürgerschaft an, emigrierte im Zuge des Zweiten Weltkrieges in die Vereinigten Staaten und wurde auch dort ungemein erfolgreich; als Verkäufer war er ein allgemein anerkanntes Ass.

Ganz anders sein jüngerer Bruder Franz: blond, blauäugig und gleichermaßen sprachbegabt wie sein Bruder, war Franz eher reserviert. Auch er konnte sich fließend in Englisch und Französisch ausdrücken, verfügte aber über einen viel weiteren Bildungshorizont. Dass Franz einer der Partner im Familienunternehmen werden sollte, war zunächst gar nicht vorgesehen gewesen. Die Familie befolgte ein ungeschriebenes Gesetz, wonach nur jeweils einer der Söhne aus einem Familienzweig in die Firma eintreten konnte – man hatte zu viele Pleiten anderer Familienunternehmen mitangesehen, weil dort eine zu große Anzahl an Familienmitgliedern ihren Lebensunterhalt aus einer Firma bezogen hatte.

Franz wurde im Unternehmen ausgebildet, aber dass er seinen Weg anderswo machen würde, davon gingen alle aus. Er kehrte jedoch aus dem Ersten Weltkrieg mit einem Vorschlag für seine Cousins zurück: Gemeinsam mit ihm sollten sie eine neue Unternehmenssparte für den Handel mit Spirituosen gründen und er würde dann diesen Geschäftsbereich aufbauen und führen. In kürzester Zeit hatte Franz die Sichel Marken Import Gesellschaft (SMIG, wie wir sie nannten) in Berlin ins Leben gerufen und sich die exklusiven Vertriebsrechte so weltweit bekannter Marken wie Black & White Scotch Whisky, Gordon’s Gin, Rémy Martin Cognac oder Cointreau und weiterer international renommierter Spirituosenmarken für den deutschen Markt gesichert.

Franz war in vielerlei Hinsicht visionär. Er sah die Fülle der unternehmerischen Möglichkeiten, die sich im Deutschland der Zwischenkriegszeit bot, beispielsweise die Investition in private Eisenbahnlinien, was die Familie sicherlich enorm reich gemacht hätte. Als er und zwei seiner Partner während des Zweiten Weltkriegs schlussendlich in den USA landeten, war er sofort bereit, die kleine Handelsgesellschaft zu verlassen, da sie seiner Meinung nach keine drei Partner ernähren konnte. Mit einem anderen kreativen Kopf, dem deutsch-jüdischen Weinhändler Alfred Fromm, kaufte er die kleine Import- sowie Wein- und Spirituosen-Handelsgesellschaft Picker Linz, die die Vermarktungsrechte an den Weinen der Christian Brothers besaß. Die Christian Brothers hatten sich in den 1880er Jahren im Napa Valley ein Weingut aufgebaut, um Messweine zu erzeugen, und führten das Gut auch in der Prohibitionszeit weiter. Nach Aufhebung der Prohibition produzierten sie dann auch Weine für den allgemeinen Markt und nutzten die resultierenden Profite, um ihre Missionen andernorts zu unterstützen. Zu dem Zeitpunkt als Franz Sichel und Alfred Fromm Picker Linz erwarben, waren beinahe sämtliche Weine, die von den Christian Brothers verkauft wurden, aufgespritete Weine, die sowohl als Sherry oder als Portwein, aber auch unter verschiedenen anderen Bezeichnungen verkauft wurden. Seinerzeit wurde generell in den USA mehr aufgespriteter Wein als Tafelwein getrunken. Erst Franz und Alfred brachten den Christian Brothers bei, wie man echte Tafelweine herstellt und sie in Flaschen abfüllt. Ergebnis war ein erfolgreiches gemeinsames Geschäft mit Tafelweinen. Als dann während des Zweiten Weltkriegs die Verwendung von Getreide zum Destillieren von Spirituosen staatlich limitiert wurde – was dazu führte, dass weniger Whiskey, aber auch weniger neutraler Alkohol gebrannt wurde und allgemein weniger Spirituosen erhältlich waren – machte Franz die Christian Brothers mit dem Branntweingeschäft bekannt. Dafür kauften sie Destillate von der Regierung. Um die Traubenpreise zu stabilisieren, hatte die Regierung in großem Stil Trauben aufgekauft und destillieren lassen, diese Destillate kamen nun in den Handel. Franz Sichels Initiative ist es zu verdanken, dass die Christian Brothers daraus ihren dann geradezu Epoche machenden, überaus erfolgreichen Christian Brothers Brandy entwickelten. Am Ende seines Lebens sollte er zu mir sagen: „Peter, das größte Geschenk im Leben wäre, morgens aufzuwachen und die Welt noch einmal mit neuen Augen sehen zu können.“

Spätestens 1914 hatten die Sichels ihr gutgehendes Geschäft mit deutschen und französischen Weinen nicht nur in Deutschland, England und den USA etabliert, sondern auch in Nord- und Mitteleuropa, in Russland und in weiten Teilen der Welt. Ein Handelsvertreter von Sichel, ein norwegischer Staatsbürger mit Namen Hoeltermann, bereiste von Oslo aus zweimal im Jahr die Ost- und Westküsten von Südamerika, um die sich gerade entwickelnden Märkte zu beackern. Als ich in den 1960er Jahre das Familienunternehmen übernahm, kauften noch immer einige Importeure ihren Wein bei uns, die schon vor dem Ersten Weltkrieg mit diesem Sichel-Reisenden zusammengearbeitet hatten.

Der Erste Weltkrieg setzte dem blühenden Geschäft ein Ende. Mit Kriegsbeginn befand sich ein Teil der Familie auf der einen, der andere Teil auf der anderen verfeindeten Seite. Zwar waren die britischen Cousins in der Lage, die Eigentümerschaft an den Geschäftszweigen in London und Bordeaux zu halten, aber Verbindung zu den deutschen Beteiligungen zu halten, wurde von den Alliierten untersagt. Es brauchte erst einen zweiten Weltkrieg, um die Familie wieder zusammenzuführen. Ich habe nie wirklich verstanden, was zwischen den beiden Seiten der Familie nach dem Ersten Weltkrieg vorgefallen ist. Meine Cousins waren nicht sehr mitteilungsfreudig, wenn es die Vorkommnisse von damals betraf, aber ich konnte herausfinden, dass es nach dem Krieg einen Versuch gegeben hatte, die Familie wieder zu vereinigen. Allerdings scheiterte dieser Versuch. Die deutsche Seite muss versucht haben, das Geschäft zu dominieren; darüber hinaus hatte sich wohl einer der deutschen Partner unehrenhaft verhalten, was jede Form der Verständigung bis nach dem Zweiten Weltkrieg unmöglich machte. Sukzessive hatten sich jedoch im Laufe dieses zweiten Krieges alle auf derselben Seite wiedergefunden und auch die wirtschaftliche Lage ließ es sinnvoll erscheinen, auf enge Zusammenarbeit zu setzen: auf eine einzige Weinhandelsfirma Sichel.

MEINE FRÜHESTEN ERINNERUNGEN

Geboren wurde ich am 12. September 1922. Ich war das erste Kind in der Familie Sichel, das im Krankenhaus geboren wurde. Meine Eltern hatten entschieden, mit der Tradition der Hausgeburten zu brechen, nachdem die Geburt meiner Schwester Ruth am 25. Dezember 1920 für meine Mutter nicht ohne Komplikationen verlaufen war. Zudem litt meine Mutter im Herbst 1922 an Gelbsucht und wollte auch deswegen, dass die Geburt im Krankenhaus stattfand.

Meine frühesten Erinnerungen reichen zu den lichtdurchfluteten, freundlichen Räumen in der Kaiserstraße zurück. Im Hinterhof, der zum Teil glasüberdacht war, um den Arbeitern Schutz vor schlechtem Wetter zu bieten, gab es große leere Weinfässer und hölzerne Transportkisten, lange Gummischläuche, mit denen der Wein in den Keller abgefüllt oder von dort heraufgepumpt wurde, und gefüllte Fässer und bepackte Kisten, die nur noch auf ihren Transport in aller Herren Länder warteten. Regelmäßig wurden wir Kinder ermahnt, nicht zwischen den Fässern zu spielen, und die Erwachsenen erzählten Geschichten von Kindern, die sich bei Unfällen an solchen Orten schwer verletzt hatten oder sogar zu Tode gekommen waren. Aber nach einem kurzen Schaudern war das alles schnell wieder vergessen und wir tollten zwischen den hochaufgetürmtem Fässern und Kisten glücklich mit unseren Freunden umher, spielten Verstecken und viele anderer Spiele, ohne dass uns jemals etwas dabei passierte.

Ich kann von mir behaupten, dass ich tatsächlich im Weinhandel aufgewachsen bin. Sobald wir schulfrei hatten, schickte unsere Mutter uns mit dem zweiten Frühstück für meinen Vater über den Hof und wir trugen stolz frisch belegte Wurst- und Käsebrote in das Bürogebäude. Allerdings mussten wir auch oft genug zum Bürovorstand hinüberlaufen und dort für unsere Mutter nach Geld fragen. Üblicherweise gab uns der Buchhalter das gewünschte, konnte sich aber meistens den Kommentar „Schon wieder?“ nicht verkneifen. Ich gehe heute davon aus, dass jeder der Cousins das so handhabte und dass es am Ende des Jahres eine Abrechnung dieser Ausgaben gab.

Unsere Wohnung hatte drei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, von dem aus man in den „Salon“ gelangte, in dem Gäste bewirtet wurden. Außerdem gab es ein Badezimmer, zwei davon separate Toiletten und ein viertes Schlafzimmer, offiziell das Gästezimmer, in dem die Wäsche gebügelt und gelegt, Socken gestopft und ähnliche Hausarbeiten erledigt wurden. Den Rest der Wohnung belegte eine große Küche mit einem enormen Kohlenofen darin, der nicht nur zum Kochen diente, sondern die gesamte Wohnung mit warmem Wasser versorgte, denn, da es nur ein Badezimmer gab, war in jedem Schlafzimmer ein Waschbecken mit Kalt- und Warmwasser angebracht, an dem wir uns morgens und abends wuschen. Das eigentliche Badezimmer nutzten wir reihum für ein Wannenbad zweimal die Woche. Jeder Raum besaß einen eigenen Kachelofen, so dass wir es im Winter gemütlich warm hatten. Abgelöst wurden die Kachelöfen Ende der 1920er oder Anfang der 1930er Jahre. Mein Vater hatte an der Börse einen ansehnlichen Gewinn erzielen können und investierte in eine Zentralheizung.

An schönen Sommertagen gab es Frühstück, und manchmal sogar das Mittagessen, auf dem Balkon, der auf den weiten Boulevard der Kaiserstraße hinausging. Ansonsten wurde im Esszimmer gegessen – dem einzigen Raum, der noch so aussah wie im Jahr 1920, als meine Mutter eingezogen war. Während meine Mutter alle anderen Räume neu eingerichtet hatte – mit hellen Tapeten, lichtdurchlässigen Vorhängen und hübschen, leichten Möbeln – hatte mein Vater darauf bestanden, dass im Esszimmer die schweren, verzierten Eichenholzmöbel vor der dunklen Schmucktapete weiter den Geist des ausgehenden 19. Jahrhunderts verkörperten, in dem schweres, solides Kunsthandwerk ein Versprechen von Sicherheit verströmen sollte. Dort hing auch ein großes britisches Gemälde einer ländlichen Szene mit einer Kuh an der Wand und eines Tages stritten meine Schwester Ruth und ich darüber, wer das Bild erben würde. Als mein Vater uns hörte, sagte er: „Wer weiß, ob überhaupt einer von euch beiden das Bild erben wird?! Wer weiß, was die Zukunft bringt?!“ Und tatsächlich wurde das Bild von den Nazis versteigert und auch nach Kriegsende ist es mir nicht gelungen, es wiederzubekommen.

In unserem Haushalt waren in der Zeit, als wie Kinder waren, zwei oder drei Dienstmädchen angestellt, Töchter von unseren Winzern, die sich Geld für ihre Aussteuer verdienen wollten. Sie hatten in der obersten Etage in unserem Wohnhaus ihre Zimmer. Und dann gab es da noch Kättchen, unsere Köchin, die schon bei meinem Großvater als Köchin angestellt gewesen war und unter dem Personal unangefochten das Sagen hatte. Wie die meisten unserer Hausangestellten war sie eine strenggläubige Katholikin. Als vom Papst ein Heiliges Jahr ausgerufen wurde, schenkte mein Vater ihr als Dank für die vielen Jahre treuer Dienste eine Reise nach Rom.

Auch nachdem Kättchen 1930 in den Ruhestand ging – mein Vater zahlte ihr eine Rente – war sie bei allen Familienfesten, an Weihnachten und bei Geburtstagen dabei und brachte ihre geschätzten Plätzchen und Kuchen mit. Für uns war sie viel mehr ein Familienmitglied, das uns Kindern Geschichten erzählte, die wir von unseren Eltern nie zu hören bekamen. Wir Kinder verehrten sie. Mich pflegte sie auf den riesigen Küchentisch zu setzen, so dass ich jeden ihrer Handgriffe verfolgen konnte. Sie lehrte mich nicht nur die Grundlagen des Kochens, sondern auch wie man Mayonnaise macht oder auch eine Sauce hollandaise oder Béchamelsauce und gab viele ihrer wohlgehüteten Küchengeheimnisse an mich weiter. Immer wenn meine Eltern Gäste hatten, durften wir Kinder in der Küche sein und alle Gerichte probieren, die dort für das Essen der Erwachsenen zubereitet wurden. Auf dem Ofen stand immer ein großer Topf mit Kraftbrühe, die als Grundzutat zu den vielen schmackhaften Suppen diente, die abwechselnd zu den Mahlzeiten als Vorspeise serviert wurden – und die ausgegeben wurden, wenn an der Hintertür jemand läutete, um zu betteln. Anstatt Bettler mit ein paar Groschen weiterzuschicken, glaubte meine Mutter an die Wirkung einer guten Mahlzeit. Gerade in den strengen Wintern während der Weltwirtschaftskrise war es daher ein übliches Bild, vor unserer Hintertür, wo ein kleiner Tisch und ein paar Stühle standen, jemanden sitzen zu sehen, der dort gerade seine Suppe aß und dazu ein ordentliches Stück Brot dick belegt mit Wurst.

Das glückliche Arrangement der Familie Sichel mit diversen Winzerfamilien, das uns über die Jahre viele freundliche Hausangestellte beschert hatte, die stets guter Dinge waren und mit denen unsere Mutter umging, als seien es ihre erwachsenen Töchter, endete am 15. September 1935. Die Nationalsozialisten hatten ein sogenanntes Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre erlassen, in dem unter anderem geregelt wurde, dass in einem jüdischen Haushalt keine Dienstmädchen unter 45 Jahren mehr beschäftigt werden durften, um der „Rassenschande“ vorzubeugen. Ein weiteres Gesetz entzog den Juden alle politischen und bürgerlichen Rechte, ein drittes erklärte die Hakenkreuzflagge zur Reichs-, National- und Handelsflagge, zu den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot musste nun stets auch die Swastika gezeigt werden. Die Familie war gezwungen ihre Dienstmädchen nach Hause zu schicken und einen Butler und einige recht strenge, dabei aber stets freundliche ältere Hausangestellte einzustellen. Der Haushalt wurde weiterhin perfekt geführt, was fehlte, war das Singen und Lachen. Und das war ein Spiegelbild dessen, was sich um uns her in Deutschland abspielte. Unser neuer Butler war ein ehemaliger Staatsbediensteter, der nach England auswandern wollte und nach einer Möglichkeit suchte, seine Fertigkeiten zu vervollkommnen, um dort als Butler eine Anstellung zu finden. Gut aussehend und charmant wie er war, hatten wir Kinder schnell Vertrauen zu ihm gefasst. Wenn bei uns zu Hause Gäste eingeladen waren, wurde er aufgrund seines Äußeren, seines Auftretens und der familiären Art, wie wir alle miteinander umgingen, oft für einen der Gäste gehalten. Für uns gehörte er praktisch zur Familie – so wie es sich wohl für einen guten Butler gehört. Als er schließlich eine Anstellung in England fand und emigrierte, waren wir alle traurig, dass er uns verließ.

Ich war kein von Gesundheit strotzendes Kind. Noch vor meinem siebten Geburtstag hatte ich bis auf Keuchhusten alle gängigen Kinderkrankheiten gehabt. Das war selbstverständlich noch zu einer Zeit, wo es noch keine vorbeugenden Impfungen gab. Ich hatte bereits Mumps, Masern, Röteln und alles, was es sonst noch zu bekommen gab, bekommen, als ich 1929 an Scharlach erkrankte. Der Arzt nahm eine Mastoidektomie bei mir vor – eine Operation, bei der ein Teil eines infizierten Knochens hinter dem Ohr entfernt wird – und ich war nie wieder krank. Zuvor war ich nicht nur öfter krank gewesen, sondern hatte auch an Untergewicht gelitten. Ich hatte keinen Appetit und musste immer ermahnt werden aufzuessen. Vor allem für meinen Papa war es unbegreiflich, dass eines seiner Kinder keine Freude am Essen haben sollte. Meine Familie versuchte beinah alles, was zur damaligen Zeit in dem Ruf stand, einen Jungen gut zu nähren und ihm einen anständigen Appetit zu verschaffen – vom Mix aus rohen Eiern und Portwein bis zu Häppchen aus Brot mit Sardellen. Nachdem ich die Scharlach-Erkrankung überstanden hatte, war das Problem verschwunden. Ich hatte Appetit, nahm zu und entwickelte eine bis heute anhaltende Freude am Essen. Mein Vater hatte also vielleicht doch Recht, wenn er sagte, eine üppige und reichhaltige Ernährung sei der Schlüssel zu lebenslanger Gesundheit und Zufriedenheit.

Unser Familienleben spielte sich damals nach einem strikten Zeitplan ab. Wir versammelten uns alle kurz nach sieben Uhr zum gemeinsamen Frühstück, einer echten Mahlzeit samt Früchten, noch warmen Brötchen und weich gekochten Eiern, mit Wurst und Käse, Marmelade und Honig sowie Kaffee für die Erwachsenen und Milch für uns Kinder. Für die Milch wurden wir Kinder oft zum Laden an der Ecke geschickt, wo sie in Blechgefäße abgefüllt wurde, die wir von zuhause mitbrachten. Wenn wir Eier holen sollten, wurden sie in dem kleinen Laden von einer Pyramide aus frisch gelegten Eiern direkt für uns abgepackt und Butter wurde von einem enormen Berg heruntergeschnitten, der gerade aus dem Butterfass kam. So war das in den Läden, bevor Einkaufen zu so einer langweiligen Tätigkeit verkam. Ich erinnere mich auch an ein Streitgespräch, das ich mit meinem Vater hatte: Ich hatte ihn gebeten, mir Geld für den Einkauf von Butter und Milch mitzugeben. Dass das nicht nötig war, weil der Ladenbesitzer die Summe gern auf unseren Namen anschrieb, konnte ich mir nicht gleich vorstellen. Es war eine Welt, in der jeder Einkauf im Fachgeschäft erledigt wurde. Aufschnitt und Wurst wurde beim Metzger gekauft, der uns Kindern immer ein Stück heiß gemachter schmackhafter Fleischwurst über den Tresen reichte, und die Brötchen besorgte man beim Bäcker, der seinen großen Ofen gern unserer Köchin zur Verfügung stellte, da Kuchen und Backwerk darin so viel besser gelangen. Es gab Fleischereien, die auf Wild oder Geflügel spezialisiert waren, und selbstverständlich Fischhändler, die Seefisch und regionale Süßwasserfische frisch anboten, aber auch geräucherten Fisch und fertig zubereitete Fischgerichte. Und alle diese Geschäfte befanden sich nur fünf bis zehn Minuten zu Fuß von unserer Wohnung entfernt. Da die Plastiktüte noch nicht erfunden war, gingen wir nie ohne eine Stofftasche oder einen Korb aus dem Haus, eine Gewohnheit, die ich für meine Lebensmitteleinkäufe vor einiger Zeit wieder aufgegriffen habe.

Die allermeisten Mahlzeiten wurden zuhause eingenommen. Die Hauptmahlzeit war das Mittagessen, bei dem oft Verwandte zu Gast waren und mit am Tisch saßen. Manchmal brachte mein Vater auch Kunden an unseren Mittagstisch mit. Im Lauf der Woche folgten gewöhnlich bestimmte Mahlzeiten aufeinander. Montagmittag gab es oft einen Eintopf mit Würstchen, etwa Linsen- oder Erbsensuppe, da das Gerichte waren, die sich gut vorbereiten ließen, denn Montag war der Tag der großen Wäsche. Bevor die Waschmaschinen in die Haushalte einzogen, war das eine große Sache: Im Hinterhof gab es einen Waschraum, wo die Hausangestellten die Wäsche mittels eines Waschbretts wuschen und anschließend zum Trocknen aufhingen. Von dort wurde die Wäsche in die Wohnung getragen und im Hausarbeitsraum gebügelt. Ein Gericht, das es häufig gab, war Spinat mit gebratenen Eiern oder Schmorbraten; auch andere Fleischgerichte mit Gemüsebeilage standen immer wieder auf dem Speiseplan und jeden Freitag gab es Fisch. Zum Dessert bekamen wir jeden Tag Obst, nur am Freitag gab es Pudding oder Kuchen. Das war die Belohnung dafür, dass wir den Fisch gegessen hatten – und vorsichtig mit den Gräten gewesen waren. Unausweichlich wurden wir jeden Freitag ermahnt, während des Essens nicht zu reden und uns auf die Gräten zu konzentrieren.

Das Zeitgeschehen wurde am Mittagstisch offen diskutiert und auch, was an aktuellen Ereignissen einen gewissen Nachrichtenwert hatte, wurde besprochen. Wir Kinder waren ganz selbstverständlich am Gespräch beteiligt und auch uns wurde zugehört. Die Themen unserer Mittagsgespräche waren weit gestreut und oftmals mussten wir erst eine Enzyklopädie zu Rate ziehen, um festzustellen, wer von uns Recht hatte. Ich stellte denn auch im Laufe meines Lebens fest, dass ich am Mittagstisch meiner Eltern mehr gelernt hatte als in jeder Schule. Es war eine Zeit schnell aufeinander folgender Parlamentswahlen und bedeutender öffentlicher Unruhen. Unsere Eltern nahmen sich trotzdem immer wieder die Zeit, uns die Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien zu erläutern und die Persönlichkeiten der Parteiführer zu charakterisieren. Dass man zu Leuten wie Reichskanzler von Papen und anderen, die versuchten mit den Nationalsozialisten einen Handel abzuschließen, kein Vertrauen haben könne, war eine Zeitlang ein immer wiederkehrendes Thema. Es war eine Zeit, in der Separatisten, die sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs für den Anschluss der Heimatregion meiner Familie an Frankreich eingesetzt hatten, zusammengeschlagen und teilweise sogar ermordet wurden. Unsere Eltern erklärten uns ganz sachlich die Sichtweise der Separatisten – und vermittelten uns gleichzeitig, dass diese Leute ein Recht darauf hatten, ihre Meinung zu vertreten.

Ich denke oft an meine Eltern. Insbesondere seit ich selber Vater bin. Wenn ich darüber nachdenke, wie meine Kinder mich sehen oder wie sich unser Verhältnis entwickelt, versuche ich dabei, daraus zu lernen, wie sich das Verhältnis zwischen meinen Eltern und mir gestaltete. Dabei steht mir deutlich vor Augen, wie sich im Zuge ihrer zweifachen Emigration die Weltsicht meiner Eltern änderte, wie sich ihr Verhältnis zu Freundschaften und Familie wandelte und wie sie versuchten, sich in die verschiedenen Gesellschaften der Länder zu integrieren, in denen sie Aufnahme gefunden hatten. Mit besonderer Dankbarkeit denke ich an das Gefühl der Sicherheit, das ich beinahe immer hatte: ohne Sorgen oder eine Gefühl der Bedrohung einschlafen zu können. Selbstverständlich gab es in meinem Leben auch Krisen, Zeiten, in denen mich Sorgen und Probleme nur unruhig schlafen ließen, aber meine Eltern müssen nach 1933 permanent in Sorge gewesen sein und sie waren dabei mit Sorgen in einer Größenordnung konfrontiert, die es ihnen ungemein schwer gemacht haben müssen, ein normales Familienleben aufrecht zu erhalten.

MEINE ELTERN

Mein Papa – so sprachen wir Kinder ihn an –, Eugen Hermann Theodor Sichel, lebte zunächst mit seinen Eltern und nach deren Tod mit seiner eigenen Familie in der Wohnung in Mainz, in der er 1881 geboren worden war – mit dem Ersten Weltkrieg, in dem er beim Militär war, als einziger Unterbrechung bis zu dem Zeitpunkt als er 1938 Deutschland verlassen musste. Solange ich mich erinnern kann, hatte er einige Kilo an Übergewicht, wogegen er meines Wissens nie etwas unternahm. Er war nichtsdestoweniger ein gutaussehender Mann mit einer positiven Lebenseinstellung. Er arbeitete hart in seiner Firma und engagierte sich zugleich in vielerlei kulturellen und sozialen Projekten. Er war ein begnadeter Gastgeber und ein aufrechter Demokrat.

Von ihrer ganzen Persönlichkeit und ihrem emotionalen Naturell hätten meine Eltern nicht verschiedener sein können. Mein Vater war ein gefühlsbetonter Idealist, der nah am Wasser gebaut hatte oder mit dem auch einmal sein Temperament durchging, was aber immer schnell wieder vorbei ging. Mehr oder weniger äußerten sich seine Zornausbrüche in krachend zugeschlagenen Türen – tatsächlich gehörte er zu einer Generation, die ihrem Ärger Ausdruck verlieh: Alle vier Cousins der Sichelfamilie, mein Vater eingeschlossen, die gemeinsam das Familienunternehmen führten, waren für ihr Temperament bekannt.

Mein Vater besaß einen unstillbaren Wissensdurst, ob es sich um Geschichte oder Naturwissenschaften handelte. Zwar hatte er keine Universität besucht, aber auf dem Gymnasium Latein und Griechisch gelernt – und selbstverständlich die Klassiker in diesen Sprachen gelesen, dazu auch das Neue Testament in Griechisch. Sein lebhaftes Interesse an diesen Dingen begleitete ihn bis an sein Lebensende.

In meiner Jugendzeit, sprich bis zum Alter von 17 Jahren, betrachtete ich meinen Vater als einen Mann von großer Lebenserfahrung und natürlicher Autorität: das unbestrittene Familienoberhaupt, das wusste, was gut für mich war. Trotz seines Übergewichts stets elegant gekleidet, war der groß gewachsene Mann eine stattliche Erscheinung. Er hatte schon als relativ junger Mann sein Haar verloren und behauptete immer, das läge daran, dass er im Ersten Weltkrieg einen Stahlhelm habe tragen müssen. Da er aber gar nicht an der Front eingesetzt gewesen war, habe ich mich immer gefragt, ob das stimmen mochte.

Mein Vater war jemand, der über die Dinge sprach, die ihm im Leben wichtig waren und ihn bewegten. Er erzählte uns, wie er in der Zeit des Ersten Weltkriegs beinahe an einer verunglückten Gallenoperation gestorben war, die katholischen Nonnen des Krankenhauses, in dem er lag, ihn aber aufopferungsvoll gesund gepflegt hatten. Das Engagement der Nonnen hatte ihn so beeindruckt – das erwähnte er oft, – dass er eine Zeitlang mit dem Gedanken gespielt hatte, zum katholischen Glauben überzutreten.

Eugen Sichel war das jüngste Kind von Ferdinand Sichel und dessen Frau Jenny, geborene Wolff. Als einziger Sohn hatte er kaum eine Wahl: Dass er seinem Vater in dessen blühendes Handelsunternehmen folgen würde, wurde schlicht von ihm erwartet. Und auch wenn ich mir recht sicher bin, dass die Interessen meines Vaters ganz woanders lagen, lebte er in einer Zeit, in der nur wenige gegen die Wünsche und Forderungen der Elterngeneration aufbegehrten. Naturwissenschaften waren ein Interessengebiet, in dem er Zeit seines Lebens, neben seinem Wissensdurst auf kulturellem Gebiet, die Fortentwicklung der Erkenntnisse verfolgte, so dass ich mir recht sicher bin: Er hätte eine akademische Karriere der kaufmännischen vorgezogen. Unter den gegebenen Umständen machte er jedoch das Beste daraus. Nachdem die Entscheidung einmal gefallen war, dass er in den Weinhandel miteinsteigen würde, verschrieb er sich dem Familienunternehmen voll und ganz. Er nahm die ihm übertragene Verantwortung ohne Vorbehalte an und entwickelte sich schnell zu einem Weinverkoster mit exzellentem Urteil und diente der Firma jahrelang als engagierter Handelsvertreter. Es nimmt wenig Wunder, dass er, als er in die Geschäftsführung des mittlerweile international erfolgreichen Sichelschen Unternehmens berufen wurde, auch diese Position mit Bravour ausfüllte.

In Bezug auf seine kulturelle Prägung war mein Vater ein Deutscher par excellence: über alle Maßen gesetzestreu, dabei großzügig, höflich und stets hilfsbereit. Die wenigen Vorurteile, von denen er sich nicht frei machen konnte, hielten ihn nicht davon ab, auf jeden Menschen offen zuzugehen. Er war ein Gesellschaftsmensch, der das Zusammensein mit anderen genoss, gern angeregte Unterhaltungen führte und fremden Ländern und Kulturen stets aufgeschlossen gegenüberstand.

Sein Familiensinn beschränkte sich keineswegs auf die nahe Verwandtschaft und die Kinder seiner zwei Schwestern, er schloss darin problemlos die schier endlose Reihe an Cousinen und Cousins ein, die über die mehr als zwanzig Brüder und Schwestern seiner Eltern mit uns verwandt waren. In meiner Erinnerung war eigentlich immer ein Cousin aus der Familie Sichel oder Wolff (Papas Mutter Jenny, geborene Wolff, hatte zehn Geschwister) bei uns zu Besuch. Zudem saß mein Vater an ungezählten Abenden an seinem Schreibtisch und schrieb an Familie und Freunde. Er gehörte zu einer Generation, die an die Kraft des Briefeschreibens glaubte, und vergaß nie, einen Geburtstag oder ein anderes erinnerungsträchtiges familiäres Ereignis mit einer Nachricht zu bedenken. Eine so formvollendet schöne Handschrift wie die seine ist mir nie wieder begegnet. Und wenn er etwas als vertraulich zu notieren hatte, tat er das unweigerlich in Griechisch.

Er war ein Gourmet und aß leidenschaftlich gern – und viel. Er startete mit Eiern, Wurst und Käse in den Morgen und aß das Gleiche noch einmal zum zweiten Frühstück am späten Vormittag. Er verstand es, jede Mahlzeit zu genießen, und verfocht die These, gut zu essen, sei der Schlüssel zu Gesundheit und Zufriedenheit im Leben. Dass er deswegen immer übergewichtig war – und auch mit Bluthochdruck zu kämpfen hatte –, erwähnte ich ja bereits. Wann genau der Bluthochdruck für meinen Vater zu einem echten Problem wurde, vermag ich nicht zu sagen, es muss aber um seinen fünfzigsten Geburtstag herum, also ca. 1931 begonnen haben. (Den Geburtstag selbst verbrachte er mit Mama in Paris, wo die beiden ein wunderschönes Limoger Porzellanservice erwarben. Die Nazis beschlagnahmten es, als wir Deutschland verlassen mussten, aber es gelang mir nach Kriegsende, es aufzuspüren und wieder zurückzubekommen.) Ich habe mich oft gefragt, ob die Ärzte zu damaliger Zeit noch keinen Zusammenhang zwischen Übergewicht und Bluthochdruck sahen. Dass es einen Zusammenhang zu Ernährungsfragen gab, war jedenfalls allgemein bekannt, denn bei uns wurde aus Rücksicht auf Papas Bluthochdruck salzarm gekocht.

Meinem Vater war eine gewisse Anspruchshaltung eigen, die ich schon in jungen Jahren enervierend fand. Etwa, wenn er sich lang und breit darüber beschwerte, zu einer Festivität oder Veranstaltung nicht eingeladen worden zu sein oder Familie bzw. Freunde einen Ausflug oder eine Spritztour unternommen hatten, ohne zu fragen, ob er mitkommen wolle. Auch hatte er klare Vorstellungen davon, was seine Kinder ihm schuldig waren. Nachdem meine Mutter gestorben war, erwartete er, dass meine Schwester zu ihm ziehen und sich um ihn kümmern werde, und zerstörte damit das Verhältnis zu meiner Schwester – die sich im Übrigen längst seine Anspruchshaltung angeeignet hatte.

Ich habe oft darüber nachgedacht, worin diese Haltung ihren Ursprung hatte. Ich habe sie bei vielen Deutschen und bei vielen deutsch-jüdischen Emigranten beobachtet. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass das hochentwickelte deutsche Sozialsystem – mehr als anderswo – seinen Bürgern ein Gefühl der Zugehörigkeit, der sozialen Sicherheit und des Anspruchs auf bestimmte Leistungen vermittelt hatte. Als diese Strukturen durch die Inflation und die Weltwirtschaftskrise zerstört wurden, machte sich ein Gefühl der Unsicherheit und fehlenden sozialen Absicherung breit. Die daraus entstehenden Ängste führten zu einer Sehnsucht nach Zugehörigkeit – und dass für einen gesorgt werden möge.

Wer zu einer Familie, sozialen Klasse oder anderweitigen Gruppe gehörte, die sozial eher im Abseits stand, der erwartete, dass sich nach innen ein noch stärkerer Zusammenhalt bilden und die Mitglieder sich gegenseitig an allem beteiligen sollten. Ich erinnere mich gut daran, wie mein Vater sich darüber beklagte, dass sein Cousin ihm nicht angeboten hatte, eine Fahrt mit dessen neuem Cadillac zu unternehmen. Ich fragte Papa, warum sein Cousin das hätte tun sollen, und er antwortete: „Das ist seine Pflicht!“ Ich war sprachlos, hakte aber nicht weiter nach. Ähnlich erging es mir mit meiner Schwester, die auch bestimmten Menschen gegenüber Erwartungen hegte, die jeder Logik entbehrten, und die sich bei mir über deren Pflichtvergessenheit beschwerte. Als ich nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrte, war ich erstaunt, wie viele meiner neuen Bekannten und Freunde, die meisten von ihnen hoch intelligente und erfolgreiche Menschen, ebenfalls diese Erwartungshaltung teilten. Für mich lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es sich dabei wohl um eine deutsche Eigenart handelt.

In meinem persönlichen Umfeld versuchte mein Vater eines Tages, uns zu erklären, wo bei ihm dieses Gefühl der Unsicherheit herrührte. Papa erzählte uns, seine Mutter sei früh erkrankt und gestorben. Er hatte sie als schwierigen Menschen in Erinnerung und sie habe seinem Vater das Leben schwer gemacht. Wie jedes Kind habe er Liebe und Zuwendung bei seiner Mutter gesucht, die Erwartung wurde jedoch enttäuscht. Papas Beziehung zu seinem Vater muss gut gewesen sein, konnte jedoch die fehlende Liebe der Mutter nicht ersetzen. Im Endeffekt denke ich, das fehlende Grundvertrauen und der manchmal aufblitzende Mangel an Souveränität bei meinem Vater beruhte auf dem Mangel an mütterlicher Liebe in Kindertagen sowie der Tatsache, dass er einen Karriereweg beschreiten musste, für den er sich ursprünglich wenig hatte begeistern können.

Mein Vater musste sich aus diesen Gründen – und meine Schwester war da wie er – immer wieder vergewissern, dass er geliebt wurde, obwohl er das jüngste von drei Kindern und der einzige Sohn meiner Großeltern war. Ebenfalls bezeichnend für meinen Vater war seine Angst vor Bakterien und Viren. Er vergaß nie, nachdem er Zeitung gelesen oder Geld zur Hand genommen hatte, sich die Hände zu waschen. Er war überzeugt, auf beiden fänden sich in großer Zahl Mikroben und Schmutz. Wenn Geschirr zu Boden gefallen war, musste es frisch gespült werden, ein einfaches Abreiben mit dem Geschirrhandtuch reichte nicht aus. Und wenn, um Gottes Willen, Essen heruntergefallen war, wurde es, da nun mit gefährlichen Mikroben überzogen, sofort weggetan, kein Abwaschen hätte es retten können.

Papa war zudem ein großer Moralist. Ehrlichkeit war ihm das Wichtigste und Gott bewahre, wenn wir dabei erwischt wurden, etwas verheimlicht oder gar gelogen zu haben. Ich weiß es noch wie heute, als er mir sagte, er könne es mir vom Gesicht ablesen, dass ich ihn angelogen hätte. Das Gefühl ist mir noch sehr präsent, obwohl ich als Teenager das letzte Mal gelogen habe. Er erklärte mir, ein Lügner müsse ein gutes Gedächtnis haben, denn er müsse sich jeder Zeit an alle seine Lügen erinnern können – das überzeugte mich rückhaltlos.

Meine gesamte Kindheit hindurch hörte ich meinen Vater darüber reden, was wir uns alles nicht leisten konnten. Es war geradezu lächerlich, weil er sich unter anderem darüber aufregte, dass meine Mutter unter der Woche Huhn zum Mittagessen machte. Wobei er grundsätzlich der Ansicht war, Huhn sei ein Gericht, das für den Sonntag reserviert sein sollte – so wie es schon Henri Quatre als französischer König gehandhabt hatte – und für uns wäre das jedenfalls zu teuer. Für meine Schwester und mich war daher klar, dass unsere Familie arm sein musste und dass es ein großes finanzielles Opfer war, uns nach England auf die Schule zu schicken.

Aus demselben Grund wurde auch in unserer Wohnung keine Zentralheizung installiert. Als mein Vater dann aber an der Börse mit Phillips-Aktien einen höheren Gewinn erzielte, entschied er von einem Moment auf den anderen, dass wir uns doch eine Zentralheizung leisten konnten, und ließ sie in den späten 1920er Jahren installieren. Allerdings wurden einige der Kachelöfen stehen gelassen, da mein Vater der neuen Heizung doch nicht ganz trauen mochte.

Nichtsdestoweniger konnte man mit ihm eine Menge Spaß haben. Und auch wenn meine Schwester und ich darüber stöhnten, dass jede Ferien zunächst der Baedeker studiert werden musste, bevor wir nach Venedig fahren konnten oder wohin auch immer die Reise ging, lernten wir, das als sinnvolle Routine zu akzeptieren und fanden immer auch Aspekte in der Lektüre, die unser Interesse weckten. Papa hatte ein breitgestreutes kulturelles Interesse und war ein einfühlsamer Lehrer, der uns Kunst, Musik, Architektur und überhaupt alles schätzen lehrte, was Schönheit ins Leben bringt.

Sogar in nervenaufreibenden Momenten vergaß mein Vater seinen Auftrag nicht, uns etwas beibringen zu wollen: Nach unserer Flucht aus Frankreich 1941 warteten wir drei Wochen lang in Lissabon darauf, eine Schiffspassage in die USA zu bekommen – und er zerrte uns vor jedes bedeutende historische Monument der Stadt und nötigte uns Lesestoff zur Kulturgeschichte und politischen Entwicklung Portugals auf. Damals nahmen wir ihm das übel. Aber ich verdanke ihm bis heute die damals geweckte Neugier; ihm gar nicht so unähnlich, vertiefe ich mich heutzutage mit großem Interesse in kulturelle und historische Themen.

Mein Vater war 52 Jahre alt, als die Nazis die Macht übernahmen und seine Welt zusammenbrach – mehrheitlich, weil er einfach nicht glauben konnte, was da passierte. Er verstand sich als guter deutscher Untertan – und nun das: Er wurde zurückgewiesen. Beinahe wie bei einem Liebespaar vollzog hier das geliebte Land eine einseitige Trennung. Auch als er gezwungen war, schlussendlich zu akzeptieren, wie die Verhältnisse lagen, stand er noch immer fassungslos davor und verstand nicht, wie er als loyaler rechtschaffener Bürger und prominentes Mitglied der Mainzer Gesellschaft eine derartige Zurückweisung erfahren konnte.

Nachdem meinen Eltern die Flucht aus Deutschland gelungen war, ließ sich die Familie 1938 zunächst in Frankreich nieder – wo mein Vater als Regel aufstellte: Da wir nun in Frankreich lebten, sollten wir ausschließlich Französisch sprechen. Genauso wie er nach unserer Ankunft in den USA darauf bestand, dass wir nun hauptsächlich Englisch sprachen. Es hatte sich in dieser Zeit ein großer Hass auf die Deutschen bei ihm herausgebildet – nicht unbedingt auf alles Deutsche oder auf Deutschland als Land, aber für die Leute, die Hitler an die Macht gebracht und damit all das Unheil und die Vernichtung möglich gemacht hatten, hatte er nur noch Hass übrig.

Dieser Hass wurde zu so einer beherrschenden Geisteshaltung bei ihm, dass ich 1947 darauf bestand, er solle Deutschland besuchen. Ich verbrachte zwei Wochen in Berlin und in Mainz und Umgebung mit ihm. Er traf sich mit alten Freunden und Geschäftspartnern und er sah die enorme Zerstörung und die Entbehrungen, die die Menschen auszuhalten hatten. Nach diesen zwei Wochen war ihm bewusst geworden, dass das Land einen Preis gezahlt hatte, und er begrub seinen Hass.

Er hatte immer unter hohem Blutdruck gelitten und so setzte er sich 1946 zur Ruhe und widmete den Rest seines Lebens dem Lesen, besuchte Museen und Lesungen, Konzerte und Opernaufführungen. Gemeinsam mit meiner Schwester Ruth lebte er in der Wohnung im ruhigen Kew Gardens im New Yorker Stadtteil Queens, die unsere Familie 1941 bezogen hatte. Eine Adresse, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar war und wo er regelmäßig Besuch von Freunden und Verwandten empfing. Ruth besuchte das nahegelegene Adelphi College und wurde, wie so viele andere Flüchtlinge auch, Verkäuferin in einem Einzelhandelsgeschäft. Papas Schwester Margaret zog nach dem Tod ihres Mannes von Kuba in eine Wohnung in der Nachbarschaft und lebte sich schnell in New York ein, wo auch schon ihr Sohn wohnte. Die beiden Geschwister trafen sich beinah täglich, ganz nach guter deutscher Tradition, um fünf Uhr zu „Kaffee und Kuchen“. Margaret hatte einen Schlüssel zu Papas Wohnung und so war sie es, die ihn eines Tages tot im Bett auffand: Er war während seines täglichen Mittagsschlafs „entschlafen“.

So wie ich aufgewachsen bin, war mein Vater die unangefochtene Autorität in unserer Familie, der uns mit seinen Kenntnissen und seiner Lebenserfahrung Orientierung gab und die