10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

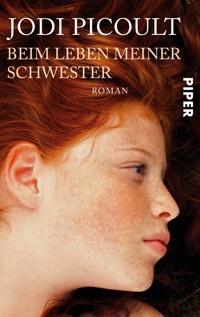

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nichts erinnert mehr in Salem Falls an die berüchtigten Hexenjagden, die dort einst Angst und Schrecken verbreiteten. Als es Jack St. Bride in dieses neuenglische Provinzstädtchen verschlägt, möchte er nur eines – seine eigene Vergangenheit für immer begraben. Im Café von Addie Peabody findet er Arbeit, und schon bald wird Jack unentbehrlich in Addies Laden – eine ungewöhnliche Liebesgeschichte beginnt. Doch dann erscheint die junge Gillian, der übersinnliche Kräfte nachgesagt werden. Mit ihr kehren die dunklen Schatten aus Jacks früherem Leben zurück, und in Jodi Picoults packendem Psychothriller setzt eine moderne Hexenjagd ein …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Tim, in Liebe –damit die ganze Welt erfährt,wieviel du mir bedeutest

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

4. Auflage Dezember 2009

ISBN 978-3-492-95330-6

© Jodi Picoult 2001

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»Salem Falls«, Pocket Books / Simon & Schuster Inc., New York

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 2002, erschienen im Verlagsprogramm Kabel unter dem Titel »Die Hexen von Salem Falls«

Umschlagkonzept: semper smile, München

Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München

Umschlagmotiv: Cormac Hanley / Getty Images

Datenkonvertierung E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck

März 2000North Haverhill,New Hampshire

Nach einigen Meilen zu Fuß beschloß Jack St. Bride, sein früheres Leben aufzugeben.

Er traf die Entscheidung, während er ziellos die Route 10 entlangging, tief gebückt gegen die Kälte. Er hatte am Morgen eine Khakihose, ein weißes Hemd, elegante Schuhe und einen weichen Ledergürtel angezogen – Kleidung, die er zuletzt vor 5760 Stunden getragen hatte, Kleidung, die ihm im letzten August gepaßt hatte. An diesem Morgen war ihm sein blauer Blazer zu groß und die Hose im Bund zu weit. Es hatte einen Moment gedauert, bis Jack begriff, daß er in den acht Monaten nicht Gewicht, sondern Stolz verloren hatte.

Er wünschte, er hätte einen Wintermantel, aber man verließ ein Gefängnis nun mal in derselben Garderobe, in der man es betreten hatte. Was er allerdings hatte, waren die dreiundvierzig Dollar, die er an dem heißen Nachmittag, an dem er ins Gefängnis gekommen war, in der Brieftasche gehabt hatte, sowie einen Bund mit Schlüsseln, die Türen zu Räumen öffneten, in denen Jack nicht mehr willkommen war, und ein Stück Kaugummi.

Andere Häftlinge, die entlassen wurden, hatten Angehörige, die sie abholten. Oder sie organisierten sich eine Fahrmöglichkeit. Aber auf Jack wartete niemand, und als die Tür hinter ihm ins Schloß fiel wie ein zuschnappendes Maul, war er einfach losgegangen.

Der Schnee drang ihm in die Schuhe, und vorbeibrausende Lastwagen bespritzten seine Hose mit Matsch. Ein Taxi hielt am Straßenrand, und der Fahrer kurbelte das Fenster herunter, doch Jack stapfte weiter, überzeugt, daß das Taxi ihn für jemand anderen gehalten hatte.

»Autopanne?« rief der Fahrer.

Jack blickte sich um, aber es war niemand hinter ihm. »Bloß ein kleiner Spaziergang.«

»Kein Vergnügen bei diesem Sauwetter«, erwiderte der Mann, und Jack starrte ihn an. Die zwanglosen Gespräche, die er im letzten Jahr geführt hatte, konnte er an fünf Fingern abzählen. Es war besser gewesen, leichter, für sich allein zu bleiben.

»Wo wollen Sie hin?«

Die Wahrheit war, daß er keine Ahnung hatte. Es gab zahllose Fragen, über die er noch gar nicht nachgedacht hatte: Was sollte er beruflich machen? Wie würde er sich fortbewegen? Wo sollte er leben? Er wollte nicht nach Loyal in New Hampshire zurück, nicht einmal, um seine Sachen zu holen. Was brachten ihm die Zeugnisse einer Karriere, die er nicht verfolgt hatte, eines Menschen, der er nie wieder sein würde?

Der Taxifahrer runzelte die Stirn. »Kommen Sie«, sagte er, »nun steigen Sie schon ein.«

Jack nickte und blieb stehen, wartete. Aber es ertönte kein helles Summen, kein Riegel klickte. Und dann fiel ihm wieder ein, daß er in der Außenwelt war und keiner eine Tür entriegeln mußte, bevor er eintrat.

I

Jack und Jill durchfährt ein Schreck

Beim Spiel am Brunnenrand,

Denn Jack fällt rein, bricht sich ein Bein,

Jill purzelt in den Sand.

Dann kriecht Jack raus und hinkt nach Haus,

So rasch er es noch kann.

Zum Omilein, das flickt sein Bein

Gilt denn Reue nur, wenn man sie öffentlich macht?

– HEXENJAGD

1. März 2000Salem Falls,New Hampshire

Am zweitschlimmsten Tag in Addie Peabodys Leben gaben sowohl das Aggregat im Kühlraum als auch die Spülmaschine ihren Geist auf, wie ein altes Liebespaar, bei dem sich keiner vorstellen konnte, ohne den anderen zu existieren. Im Leben eines jeden Menschen wäre das eine echte Prüfung gewesen, doch für sie als Betreiberin des »Do-Or-Diner« kam es einer Katastrophe gewaltigen Ausmaßes gleich. Addie stand da, die Hände an die stählerne Kühlraumtür gepreßt, als könne sie sein Herz durch Wunderheilung wieder zum Schlagen bringen.

Sie wußte nicht, was verheerender war: die Verstöße gegen die Bestimmungen der Gewerbeaufsicht oder der zu erwartende Einkommensverlust. Zwanzig Pfund Trockeneis, die größte Menge, die sie hatte auftreiben können, reichten nicht. Binnen Stunden würde Addie die Vorratseimer mit Bratensoße, Eintopf und Hühnersuppe, alles frisch am Morgen zubereitet, wegwerfen müssen. »Ich denke«, sagte sie nach einer Weile, »ich gehe einen Schneemann bauen.«

»Jetzt?« fragte ihre Köchin Delilah, deren verschränkte Arme so dick waren wie die eines Schmiedes. »Weißt du, Addie, ich hab es ja nie geglaubt, wenn die Leute hier in der Gegend gesagt haben, du wärst verrückt, aber –«

»Den stell ich dann in den Kühlraum. Vielleicht rettet er ja das Essen, bis der Mechaniker hier ist.«

»Schneemänner schmelzen«, sagte Delilah, aber Addie sah ihr an, daß sie sich den Gedanken durch den Kopf gehen ließ.

»Dann wischen wir alles auf und bauen einen neuen.«

»Und die Gäste sollen sich wohl selbst versorgen, was?«

»Nein«, sagte Addie. »Die sollen mir helfen. Holst du bitte Chloes Stiefel?«

Der »Diner« war für zehn Uhr morgens spärlich besucht. Von den sechs Tischen waren nur zwei besetzt: An einem saß eine Mutter mit einem kleinen Mädchen, am anderen ein Geschäftsmann, der gerade Muffinkrümel von seinem Laptop fegte. Zwei ältere Stammkunden, Stuart und Wallace, hockten an der Theke, tranken Kaffee und debattierten über die Schlagzeilen der Lokalzeitung.

»Ladies und Gentlemen«, verkündete Addie. »Ich freue mich, den Beginn des ›Do-Or-Diner‹-Winterfestes bekanntgeben zu dürfen. Als erstes findet ein Schneeskulpturenwettbewerb statt, und wenn Sie sich jetzt alle hinters Haus begeben würden, kann es gleich losgehen –«

»Es ist bitterkalt draußen!« rief Wallace.

»Ja, das ist mir klar. Ansonsten würden wir ja ein Sommerfest veranstalten. Der Gewinner kriegt … einen Monat lang sein Frühstück gratis.«

Stuart und Wallace zuckten die Achseln, ein gutes Zeichen. Das Mädchen hüpfte auf der Sitzbank herum wie Popcorn im Topf. Nur der Geschäftsmann schien nicht überzeugt. Als die anderen durch die Tür schlurften, ging Addie zu ihm an den Tisch. »Hören Sie«, sagte der Geschäftsmann. »Ich will keinen Schneemann bauen, klar? Ich bin hier, um zu frühstücken.«

»Tja, wir bedienen zur Zeit aber nicht. Wir sind kreativ.« Sie schenkte ihm ihr strahlendstes Lächeln.

Der Mann schien perplex. Er warf eine Handvoll Kleingeld auf den Tisch, nahm seinen Mantel und seinen Computer und stand auf. »Sie spinnen ja.«

Addie sah ihm nach. »Ja«, murmelte sie. »Das sagen einige.«

Draußen schnauften Stuart und Wallace schon kräftig durch ihre Schals, während sie ein ansehnliches Gürteltier zustande brachten. Delilah hatte aus Schnee ein Brathähnchen gestaltet sowie eine Lammkeule mit Stangenbohnen. Das kleine Mädchen lag in seinem Schneeanzug auf der Erde und fächerte Engel in den Schnee.

Chloe hatte einmal gefragt: Ist der Himmel über oder unter dem Ort, wo der Schnee herkommt?

»Du hast wirklich Glück im Unglück«, sagte Delilah zu Addie. »Was würdest du machen, wenn wir jetzt keinen Schnee hätten?«

»Seit wann liegt hier im März kein Schnee? Und außerdem ist das kein Glück. Glück ist, daß ich einen Mechaniker aufgetrieben habe, der einen Tag früher kommen kann.«

Wie auf Kommando rief genau in diesem Moment eine Männerstimme: »Jemand zu Hause?«

»Wir sind hier hinten.« Addie war leicht enttäuscht, als nicht der Mechaniker, sondern ein junger Polizist um die Ecke kam. »Hi, Orren. Möchten Sie eine Tasse Kaffee?«

»Äh, nein, Addie. Ich bin dienstlich hier.«

War es möglich, daß der Geschäftsmann so schnell beim Gewerbeaufsichtsamt Meldung gemacht hatte? War ein Polizeibeamter befugt, ihren Laden vorübergehend dichtzumachen? Doch dann sagte Orren errötend: »Es geht um Ihren Vater. Er ist festgenommen worden.«

Addie stürmte mit solchem Schwung ins Polizeirevier, daß die Doppeltür heftig zurückschlug und eine kalte Windbö hereinließ. »Allmächtiger«, sagte der diensthabende Sergeant. »Ich hoffe, Courtemanche hat ein gutes Versteck gefunden.«

»Wo ist er?« fragte Addie.

»Ich kann nur raten. Vielleicht in einem leeren Spind.«

»Ich rede nicht von Officer Courtemanche«, sagte Addie durch zusammengebissene Zähne. »Ich meine meinen Vater.«

»Ach so, Roy sitzt in der Arrestzelle.« Er zuckte zusammen, als er an irgend etwas denken mußte. »Aber wenn Sie hier sind, um ihn rauszuholen, müssen Sie trotzdem mit Wes reden, der hat ihn nämlich einkassiert.« Er griff zum Telefonhörer. »Setzen Sie sich doch, Addie. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn Wes frei ist.«

Addie blickte finster. »Ich bin sicher, das merke ich auch so. Ein Stinktier riecht man Meilen gegen den Wind.«

»Aber, Addie, so redet man doch nicht über den Mann, der deinem Vater das Leben gerettet hat.«

In seiner blauen Uniform, an der das Rangabzeichen wie ein drittes Auge funkelte, sah Wes Courtemanche so gut aus, daß manche Frauen in Salem Falls davon träumten, ein Verbrechen zu begehen. Addie jedoch warf einen Blick auf ihn und dachte – nicht zum ersten Mal –, daß manchen Männern ein Verfallsdatum aufgedruckt werden sollte.

»Einen Fünfundsechzigjährigen festzunehmen ist in meinen Augen etwas anderes, als ihm das Leben zu retten«, schnaubte sie.

Wes faßte sie am Ellbogen und führte sie ein Stück den Flur hinunter. »Dein Vater ist wieder alkoholisiert gefahren, Addie.«

Hitze stieg ihr in die Wangen. Daß Roy Peabody trank, war in Salem Falls ein offenes Geheimnis, doch letzten Monat war er zu weit gegangen, als er mit dem Wagen die Statue von Giles Corey gerammt hatte, dem einzigen Mann, der der Hexenjagd der Puritaner zum Opfer gefallen war. Roys Führerschein war eingezogen worden. Zu seiner eigenen Sicherheit hatte Addie den Wagen verschrotten lassen. Und ihr Mazda stand sicher geparkt am »Diner«.

»Er war auf dem Standstreifen von der Route 10 unterwegs, auf seinem Rasenmähertraktor«, sagte Wes.

»Seinem Rasenmähertraktor«, echote Addie. »Wes, das Ding schafft nicht mal zehn Kilometer pro Stunde.«

»Fünfundzwanzig, aber darum geht’s gar nicht. Entscheidend ist, er hat keinen Führerschein. Und den braucht man, wenn man auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug fährt.«

»Vielleicht war es ja ein Notfall…«

»Das wird’s gewesen sein, Addie. Wir haben nämlich auch eine volle Flasche Wodka beschlagnahmt.« Wes stockte. »Er kam von dem Getränkeladen in North Haverhill und war auf dem Weg nach Hause.« Er betrachtete Addie, die sich die Schläfen massierte. »Kann ich irgendwas für dich tun?«

»Ich denke, du hast schon genug getan, Wes. Herrje, du hast einen Mann festgenommen, der eine Spritztour auf einem Rasenmäher gemacht hat. Du kriegst bestimmt einen Orden oder so, weil du dich so heldenhaft für die öffentliche Sicherheit einsetzt.«

»Jetzt aber mal halblang. Ich hab mich tatsächlich für die Sicherheit eingesetzt … und zwar für Roys. Was, wenn ein Laster die Kurve zu eng genommen und ihn überfahren hätte? Was, wenn er am Steuer eingeschlafen wäre?«

»Kann ich ihn jetzt bitte mit nach Hause nehmen?«

Wes musterte sie nachdenklich.»Klar«, sagte Wes. »Komm mit.«

Er führte sie einen Gang hinunter in einen Raum im hinteren Teil des Polizeireviers. Sie sah einen breiten Schreibtisch, an dem ein weiterer Officer saß, eine hohe Theke mit Stempelkissen für Fingerabdrücke und ganz hinten im Dunkeln drei winzige Zellen. Wes berührte sie am Arm. »Ich werde keinen Bericht über ihn schreiben.«

»Du bist ein echter Märchenprinz.«

Er lachte und ging zu einer Zelle. Sie hörte die Gittertür aufgleiten wie ein Schwert, das aus der Scheide gezogen wird. »Raten Sie mal, wer hier draußen auf Sie wartet, Roy.«

Jetzt war die Stimme ihres Vaters zu hören, zäh wie Honig: »Meine Margaret?«

»Leider nein. Margaret ist schon seit fünf Jahren tot.«

Sie kamen um die Ecke. Wenn Wes ihn nicht gestützt hätte, wäre ihr Vater gestürzt. Roy Peabody war ein Charmeur, das Haar weiß und voll, und in seinen blauen Augen lag stets etwas Geheimnisvolles. »Addie!« krähte er vergnügt, als er sie sah. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!«

Er fiel ihr um den Hals, und Addie taumelte. »Komm, Dad. Wir bringen dich nach Hause.«

Wes hakte den Daumen im Gürtel ein. »Soll ich helfen, ihn ins Auto zu verfrachten?«

»Nein danke. Wir kommen schon klar.« In diesem Augenblick fühlte ihr Vater sich schmächtiger und unwirklicher an als Chloe. Sie gingen unsicher, wie Teilnehmer an einem Drei-Beine-Rennen.

Wes hielt die Tür auf. »Ach je, Addie. Tut mir leid, daß ich dich an deinem Geburtstag herkommen lassen mußte.«

Sie ging unverdrossen weiter. »Heute ist nicht mein Geburtstag«, sagte sie und führte ihren Vater hinaus.

Um halb sieben am selben Morgen hatte Gillian Duncan ein Streichholz angezündet und ein Thermometer über der Flamme hin und her bewegt, bis es eine Temperatur anzeigte, die ihren Vater davon überzeugen würde, daß sie wirklich zu krank für die Schule war. So lag sie den ganzen Vormittag im Bett, hörte Alanis Morissette, flocht sich die langen, roten Haare und lackierte sich die Finger- und Zehennägel stahlblau. Obwohl sie schon siebzehn war und sehr gut allein auf sich aufpassen konnte, hatte ihr Vater sich einen Tag frei genommen, um bei ihr zu sein. Einerseits machte sie das wütend, aber andererseits freute sie sich auch insgeheim darüber. Als Chef von Duncan Pharmaceuticals, dem größten Arbeitgeber in Salem Falls, galt Amos Duncan als der reichste und vielbeschäftigste Einwohner im Ort. Aber trotzdem nahm er sich stets Zeit für seine Tochter, und das schon seit Gilly acht war und ihre Mutter gestorben war.

Allmählich fiel ihr die Decke auf den Kopf, und sie war bereits kurz davor, ein Schulbuch zur Hand zu nehmen, als es unten an der Haustür klingelte. Gilly lauschte angestrengt und hörte die Stimmen ihrer Freundinnen. »Hi, Mr. D.«, sagte Meg. »Wie geht’s Gillian?«

Bevor er antworten konnte, meldete Whitney sich zu Wort. »Wir haben ihr Weingummi mitgebracht. Meine Mom sagt, das saugt das Fieber auf, und wenn nicht, ist es auch egal, weil es so lecker schmeckt.«

»Wir wollen ihr auch zeigen, was wir für morgen aufhaben«, fügte Chelsea hinzu, die auffällig groß geraten, gehemmt und schüchtern war und erst seit neuestem zu Gillys Freundinnen zählte.

»Gott sei Dank, daß ihr da seid«, sagte ihr Vater. »Ich erkenne Gilly ja kaum wieder, wenn sie nicht mit euch dreien zusammenklebt. Ich seh mal nach, ob sie wach ist.«

Gilly tauchte unter die Bettdecke, gab sich alle Mühe, krank auszusehen. Ihr Vater öffnete die Tür einen Spalt und lugte hinein. »Meinst du, du kannst Besuch empfangen, Gilly?«

Gillian rieb sich die Augen und setzte sich auf. »Ich glaub schon.«

Er nickte und rief die Mädchen nach oben. »Mensch, ich wette, unser ganzes Haus paßt in dein Zimmer«, hauchte Chelsea, als sie eintrat.

»Ach, stimmt ja …«, sagte Whitney. »Du bist ja zum erstenmal in der Burg.«

Gillian warf ihrem Vater einen schrägen Blick zu. Die Leute im Ort machten Scherze darüber, daß Amos Duncan sein Haus nach Osten hin ausgerichtet hatte, während alle Straßen und Siedlungen nach Westen hin lagen, weil er wollte, daß der Palast seines Königreiches sich von allen anderen abhob.

»Ja«, sagte Amos, ohne eine Miene zu verziehen. »Dieses Frühjahr bauen wir eine Zugbrücke an.«

Chelsea machte große Augen. »Echt?«

Whitney lachte. Sie mochte Gillians Dad; sie alle mochten ihn. Er wußte, was zu tun war, damit ein Teenager sich wie zu Hause fühlte.

»Wenn ihr Gilly überanstrengt«, sagte Amos, »lasse ich euch den Wassergraben ausheben.« Er zwinkerte Whitney zu und schloß dann die Tür hinter sich.

Die Mädchen ließen sich auf den Teppich fallen, wie Lilien auf einem Teich. »Und?« fragte Meg. »Hast du ›Passions‹ geguckt?«

Meg Saxton war Gillys älteste und beste Freundin. Sie hatte ihren Babyspeck noch nicht ganz verloren, und ihr braunes Haar war die reinste Lockenpracht.

»Ich hab kein Fernsehen geguckt. Ich hab geschlafen.«

»Geschlafen? Ich dachte, du tust nur so.«

Gillian zuckte die Achseln. »Ich tue nicht nur so; ich schauspielere mit vollem Einsatz.«

»Also, zu deiner Information, die Mathearbeit war beschissen«, sagte Whitney. Whitney O’Neill, einziges Kind eines Stadtratabgeordneten, sah einfach umwerfend aus. Sie hatte die Tüte Weingummi geöffnet und bediente sich. »Wieso können wir uns keine Einsen zaubern?«

Chelsea sah sich nervös in dem großen, hübschen Zimmer um, blickte dann Gillian an. »Bist du sicher, daß wir hier Magie betreiben können, wo doch dein Vater unten ist?«

Natürlich konnten – und würden – sie Magie betreiben. Sie waren mittlerweile seit fast einem Jahr Schülerinnen der Schwarzen Kunst, und aus diesem Grund hatten sie sich an diesem Nachmittag versammelt. »Sonst hätte ich euch wohl nicht eingeladen«, sagte Gillian, die jetzt ein schwarzweißes Schulheft unter der Matratze ihres Bettes hervorzog. In schnörkeligen Buchstaben stand darauf: ›Buch der Schatten‹. Sie stieg aus dem Bett und tappte in das große, angrenzende Badezimmer. Die anderen hörten, wie sie den Wasserhahn aufdrehte, dann kam sie mit einem Glas Wasser zurück. »Hier«, sagte sie und reichte es Whitney. »Trink.«

Whitney nahm einen kleinen Schluck, spuckte dann auf den Fußboden. »Das schmeckt ja ekelhaft! Das ist Salzwasser!«

»Na und?« sagte Gillian. Dann ging sie um ihre Freundinnen herum, besprenkelte den Teppich mit noch mehr Wasser und sagte: »Würdest du lieber Zeit damit verschwenden, ein Bad zu nehmen? Oder weißt du vielleicht eine bessere Methode, dich zu reinigen?«

Whitney verzog das Gesicht, als sie wieder einen Schluck nahm, und reichte dann das Glas weiter. »Laßt uns heute was Schnelles machen«, schlug Meg vor. »Meine Mutter reißt mir den Kopf ab, wenn ich um halb fünf nicht zu Hause bin.« Sie setzte sich rasch auf den Boden in Position, gegenüber von Gillian, während Whitney und Chelsea an den anderen Ecken des imaginären Quadrats Platz nahmen. Gillian nahm Whitneys Hand, und ein kalter Luftzug wand sich durch einen Spalt im Fenster. Als Whitneys Handfläche über die von Meg strich, wurde das Licht der Nachttischlampe schwächer. Die Seiten des Schulheftes flatterten, als Meg die Hand nach Chelsea ausstreckte. Und als Chelsea Gillians Hand ergriff, wurde die Luft so stickig, daß sie kaum zu atmen vermochten.

»Welche Farbe hat dein Kreis?« fragte Gillian Chelsea.

»Er ist blau.«

»Und deiner?«

Megs Augen schlossen sich. »Pink.«

»Meiner ist silbern«, murmelte Whitney.

»Reines Gold«, sagte Gillian. Alle hatten sie jetzt die Augen geschlossen. Im Laufe des vergangenen Jahres hatten sie gelernt, daß man sie nicht öffnen mußte, um zu sehen. Die Mädchen saßen da, die Gedanken auf diesen Machtpunkt konzentriert, während eine Farbenschlange nach der anderen sie umringte, sich zu einem dicken Ring verflocht und sie in ihrem Innern einschloß.

»Nicht schon wieder«, stöhnte Delilah, als Addie Roy Peabody in die Küche schleifte.

»Fang du nicht auch noch an«, knurrte Addie.

»Ist das Delilah?« krähte Roy und reckte den Hals. »Die hübscheste Köchin in ganz New Hampshire?«

Addie gelang es, ihren Vater auf eine schmale Treppe zu bugsieren, die nach oben in seine Wohnung führte. »War Chloe brav?« rief sie über die Schulter.

»Ja, Schätzchen«, seufzte Delilah. »Brav wie ein Lamm.«

Unter Auferbietung all ihrer Willenskraft schafften Addie und Roy es nach oben. »Komm. Setz dich, Daddy«, sagte sie sanft und führte ihn zu dem verschlissenen Sessel, der an ebendieser Stelle stand, solange Addie denken konnte.

Durch Fußboden und Teppich hindurch roch sie den Eintopf, den Delilah für den Mittagsansturm zubereitet hatte – Karotten, Rindfleisch, Thymian. Sie war überzeugt, daß der »Diner« in ihrem Organismus verwurzelt war, seit sie ihn als Kind eingeatmet hatte, ebenso sehr Teil von ihr wie ihr Blut oder ihre Knochen. Auch ihr Vater war einmal so gewesen. Doch es war sieben Jahre her, seit er sich zuletzt freiwillig an den Herd gestellt hatte.

Addie ging neben dem Sessel in die Hocke. »Daddy«, flüsterte sie.

Roy blinzelte. »Mein Mädchen.«

Tränen schossen ihr in die Augen. »Du mußt mir einen Gefallen tun. Der ›Diner‹, die Arbeit wächst mir einfach über den Kopf. Ich brauche dich –«

»Ach, Addie. Bitte nicht.«

»Nur die Kasse. Du müßtest auch wirklich nicht in die Küche.«

»Du brauchst mich doch gar nicht an der Kasse. Du willst mich nur im Auge behalten.«

Addie wurde rot. »Das stimmt nicht.«

»Ist schon gut.« Er legte seine Hand auf ihre und drückte sie. »Ab und zu tut es gut zu wissen, daß jemand sich Gedanken macht, wo ich bin.«

Addie öffnete den Mund, um ihrem Vater die Dinge zu sagen, die sie vor Jahren hätte sagen sollen, in all den Monaten nach dem Tod ihrer Mutter, als sie vor lauter Arbeit, um den »Diner« in Gang zu halten, nicht bemerkt hatte, daß Roy allmählich unterging, doch das Telefon kam ihr zuvor. Es war Delilah. »Mach, daß du runter kommst«, sagte die Köchin. »Ist heute nicht dein Tag? Seit gerade ist er es noch viel weniger.«

»Haben Sie was gesagt?« Der Taxifahrer sah in den Rückspiegel und suchte Jacks Blick.

»Nein.«

»Kommt Ihnen das Kaff bekannt vor?«

Jack hatte den Fahrer angelogen – was machte eine Lüge mehr oder weniger nach all den Lügen schon aus? –, als er gesagt hatte, er könne sich zwar nicht an den Namen des Ortes erinnern, zu dem er wolle, aber die Route 10 würde mitten hindurchführen. Er werde ihn schon erkennen, sobald die Main Street in Sicht käme.

Jetzt, vierzig Minuten später, blickte er zum Fenster hinaus. Sie fuhren durch ein Dorf, klein, aber gepflegt, mit einer typischen Neuengland-Kirche und Frauen, die in Reitstiefeln in Läden hasteten, um ihre Besorgungen zu machen. Es erinnerte ihn stark an den kleinen Ort Loyal, wo die Schule war, und er schüttelte den Kopf. »Der hier ist es nicht«, sagte er.

Was er brauchte, war ein Ort, an dem er für eine Weile untertauchen konnte – wo er sich in Ruhe überlegen konnte, wie es weitergehen sollte. Unterrichten – damit war es endgültig vorbei. Aber andererseits hatte er nie etwas anderes gemacht. Vier Jahre hatte er an der Westonbrook gearbeitet … eine ziemlich lange Zeitspanne, die man bei einer Bewerbung für einen Job nicht so ohne weiteres unter den Tisch fallen lassen konnte.

Die Bewegung des Taxis lullte ihn ein, bis er schließlich eindöste. Er träumte von einem Häftling, mit dem zusammen er auf der Farm gearbeitet hatte. Aldos Freundin kam regelmäßig nach Haverhill und hinterlegte Schätze für ihn im Maisfeld: Whiskey, Hasch, Instantkaffee. Einmal hatte sie sich nackt auf eine Decke gelegt und gewartet, bis Aldo auf dem Traktor zu ihr kam. »Fahr langsam«, hatte Aldo oft gesagt, wenn sie zur Ernte hinausfuhren. »Man kann nie wissen, was man findet.«

»Gleich kommt Salem Falls«, sagte der Taxifahrer, und Jack wurde wach.

Ein handgemaltes, blaues Schild verkündete den Namen des Ortes und gab bekannt, daß Duncan Pharmaceuticals hier seinen Sitz hatte. In der Mitte des Ortes gab es einen kleinen Park, den ein Denkmal überragte, das gefährlich nach links geneigt war, als wäre es von der Seite gerammt worden. Entlang des Parks lagen eine Bank, ein Supermarkt und ein Stadtverwaltungsgebäude – alle ordentlich gestrichen, die Gehwege vom Schnee befreit. Fehl am Platze wirkte nur ein ausrangierter Eisenbahnwagen an der Ecke. Jack sah genauer hin, und als das Taxi der Einbahnstraße um den Park herum folgte, erkannte er, daß es ein »Diner« war.

Im Fenster hing ein kleines Schild.

»Halt«, sagte Jack. »Hier ist es.«

Harlan Pettigrew saß an der Theke und aß genüßlich einen Teller Eintopf. Über seiner Fliege klemmte eine Serviette. Sein Blick huschte durch den »Diner« und blieb an der Wanduhr hängen.

Addie kam durch die Schwingtür. »Mr. Pettigrew«, sagte sie.

Der Mann tupfte sich den Mund mit der Serviette ab und stieg von seinem Hocker. »Das wurde aber auch Zeit.«

»Vorab muß ich Ihnen etwas sagen. Wissen Sie, wir haben ein paar Probleme mit unseren Elektrogeräten.«

Pettigrews Brauen zogen sich zusammen. »Verstehe.«

In diesem Moment öffnete sich die Tür. Ein Mann in einem zerknautschten Sportsakko kam herein. Er sah durchgefroren und ein wenig hilflos aus. Seine Schuhe waren für die Jahreszeit völlig ungeeignet und hinterließen kleine Schmelzwasserpfützen auf dem Linoleumboden. Als er Addies rosa Schürze sah, ging er auf sie zu. »Entschuldigen Sie – ist der Chef da?«

Seine Stimme ließ Addie an Kaffee denken, stark und dunkel und voll. »Chefin, sie steht vor Ihnen.«

»Oh.« Er schien überrascht. »Okay. Also, ich, ähm, ich bin hier, weil –«

Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Weil ich Sie angerufen habe!« Sie ergriff seine Hand, übersah geflissentlich, daß der Mann vor Schreck erstarrte. »Gerade habe ich zu unserem Mr. Pettigrew von der Gewerbeaufsicht gesagt, daß der Mechaniker unterwegs ist, um unser Kühlaggregat und die Spülmaschine zu reparieren. Hier geht’s lang.«

Sie wollte den Fremden in die Küche ziehen, Pettigrew hinterdrein. »Moment«, sagte der Inspektor. »Sie sehen aber nicht wie ein Mechaniker aus.«

Addie erstarrte. Der Mann hielt sie wahrscheinlich für verrückt. Na, egal. Das tat schließlich ganz Salem Falls.

Die Frau war verrückt. Und Gott, sie hatte ihn berührt. Sie hatte einfach den Arm nach ihm ausgestreckt und seine Hand genommen, als wäre das völlig normal für ihn, als wäre es erst acht Minuten und nicht acht Monate her, seit die Haut einer Frau mit seiner in Berührung gekommen war.

Wenn sie irgend etwas vor der Gewerbeaufsicht zu verbergen hatte, dann verstieß der »Diner« vermutlich gegen irgendeine Vorschrift. Er wollte schon den Rückzug antreten, doch da senkte die Frau den Kopf.

Diese Geste, dieses Nachgeben, war sein Untergang.

Der Scheitel in ihrem dunklen Haar war schief und rosa wie die Haut eines Neugeborenen. Jack hatte den Impuls, einen Finger auszustrecken und sie dort zu berühren, doch statt dessen rammte er seine Hände in die Taschen. Er wußte besser als sonst einer, daß man keiner Frau trauen konnte, die behauptete, sie sage die Wahrheit. Aber was, wenn man gleich von Anfang an wußte, daß sie log?

Jack räusperte sich. »Ich hab mich so schnell ich konnte auf den Weg gemacht, Ma’am«, sagte er und warf dann einen Blick auf Pettigrew. »Ich bin auf der Geburtstagsparty meiner Tante angepiepst worden und bin nicht erst nach Hause gefahren, um meine Arbeitskleidung anzuziehen. Wo sind denn die defekten Geräte?«

Die Küche hatte eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der im Gefängnis. Jack nickte einer massigen Frau zu, die am Rost stand, und zermarterte sich das Gehirn nach irgendwelchen technischen Details über Spülmaschinen. Er öffnete die Tür, zog den Geschirrkorb heraus und spähte hinein. »Könnte die Pumpe sein … oder das Wassereinlaufventil.«

Zum erstenmal sah er die Besitzerin des »Diner« direkt an. Sie war klein und zierlich, reichte ihm kaum bis an die Schulter, hatte aber muskulöse Arme, vermutlich von der täglichen schweren Arbeit. Ihr braunes Haar war zu einem Knoten straff nach hinten gebunden und wurde von einem Bleistift an Ort und Stelle gehalten, und ihre Augen hatten die erstaunliche Farbe von Peridot – einem Stein, wie Jack sich erinnerte, der nach dem Glauben der alten Hawaiianer aus den Tränen entstanden war, die die Vulkangöttin vergossen habe. Diese Augen blickten jetzt völlig verdutzt.

»Ich hab jetzt meine Werkzeugtasche nicht dabei, aber die Reparatur müßte ich bis …« Er tat so, als würde er im Kopf überschlagen, während er den Blick der Frau suchte. Morgen, formte sie tonlos mit den Lippen.

»…morgen erledigt haben«, verkündete Jack. »So, und was ist mit dem Kühlraum nicht in Ordnung?«

Pettigrews Blick wanderte von der Besitzerin des »Diner« zu Jack und dann wieder zurück. »Es bringt nichts, den Rest der Küche zu überprüfen, wenn ich ohnehin wiederkommen muß«, sagte er. »Ich mach die Inspektion nächste Woche.« Mit einem knappen Nicken ging er hinaus.

Die »Diner«-Chefin stürzte auf die Köchin zu, umarmte sie und jubelte vor Freude. Strahlend drehte sie sich zu Jack um und streckte ihm die Hand entgegen … doch diesmal wich er zurück, bevor sie ihn berühren konnte. »Ich bin Addie Peabody, und das ist Delilah Piggett. Wir sind Ihnen ja so dankbar. Sie haben so echt gewirkt!« Plötzlich hielt sie inne. »Sie wissen nicht zufällig, wie man eine Spülmaschine repariert?«

»Nein. Die Ausdrücke vorhin hab ich bei meinem letzten Job aufgeschnappt.« Er sah seine Chance und ergriff sie. »Ich bin eigentlich wegen des Schildes im Fenster hier. Ist die Stelle noch frei?«

Die Köchin strahlte. »Sie haben den Job.«

»Delilah, seit wann hast du hier das Sagen?« Sie lächelte Jack an. »Sie haben den Job.«

»Dürfte ich fragen, was das für ein Job ist?«

»Ja, natürlich, klar. Wir brauchen einen Tellerwäscher.«

Jacks Mund verzog sich zu einem zögerlichen Grinsen. »Das hab ich mitbekommen.«

»Nein, auch wenn die Spülmaschine repariert ist, brauchen wir jemanden, der sie bedient.«

»Vollzeit?«

»Teilzeit … nachmittags. Mindestlohn.«

Jacks Miene erschlaffte. Er hatte einen Doktor in Geschichte und bewarb sich um einen Job mit einem Stundenlohn von 5 Dollar 15 Cent. Delilah, die seine Reaktion falsch auslegte, sagte: »Ich liege Addie schon eine ganze Weile in den Ohren, einen Hilfskoch einzustellen. Das wäre dann ein Teilzeitjob für vormittags, nicht wahr?«

Addie zögerte. »Haben Sie schon mal in einer Küche gearbeitet, Mr….?«

»St. Bride, Jack. Und ja, das hab ich.« Er sagte nicht, wo diese Küche war, geschweige denn, daß er zu jener Zeit ein Gast des Staates gewesen war.

»Damit schlägt er den Typen, den du zuletzt engagiert hast«, sagte Delilah.

Addie wandte sich an Jack. »Wie alt sind Sie?«

Jack zuckte zusammen – gleich würde sie wissen wollen, wieso ein Mann in seinem Alter sich für einen Aushilfsjob hergab. »Einunddreißig.«

Sie nickte. »Wenn Sie den Job wollen, haben Sie ihn.«

Keine Bewerbungsunterlagen, keine Referenzen, keine Fragen nach seiner letzten Anstellung. Und Anonymität – niemand würde auf die Idee kommen, in der Küche eines Restaurants nach ihm zu suchen. Für jemanden, der beschlossen hatte, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, war der Job zu schön, um wahr zu sein. »Sehr gerne«, brachte Jack heraus.

»Dann schnappen Sie sich eine Schürze«, sagte seine neue Chefin.

Plötzlich fiel ihm ein, daß er noch etwas zu erledigen hatte, falls er länger in Salem Falls bleiben wollte. »Ich brauche eine Stunde, um eine Besorgung zu machen«, sagte er.

»Kein Problem. Das ist das mindeste, was ich dem Menschen gewähren kann, der mich gerettet hat.«

Seltsam, dachte Jack. Das gleiche hab ich auch gedacht.

In seinem Streifenwagen fragte sich Detective-Lieutenant Charlie Saxton wie schon so oft, ob er nicht besser bei der Polizei von Miami hätte bleiben sollen.

Es war schwer, als Polizeibeamter in der Stadt zu arbeiten, in der man groß geworden war. Während alle anderen die Neuengland-Kleinstadtidylle aus ihrer Jugend sahen, sah man selbst die dunkle Seite, die sich hinter der Fassade verbarg.

Das Funkgerät knisterte, als er in die Main Street bog. »Saxton.«

»Lieutenant, hier ist ein Typ, der dich unbedingt sprechen will.«

Trotz des schlechten Empfangs klang Wes unüberhörbar genervt. »Hat er einen Namen?«

»Falls ja, verrät er ihn jedenfalls nicht.«

Charlie seufzte. Würde ihn schwer wundern, wenn der Mann innerhalb der Stadtgrenzen einen Mord begangen hatte und jetzt gestehen wollte. »Ich fahre gerade auf den Parkplatz. Biete ihm einen Stuhl an.«

Charlie, durch und durch Spürnase, folgerte sofort, daß der Mann, der da auf ihn wartete, nicht aus der Gegend kommen konnte – niemand, der in New Hampshire lebte, war so blöd, Anfang März bei Frost und Schneematsch ein Sakko und Halbschuhe zu tragen. Dennoch wirkte er nicht sonderlich aufgewühlt wie jemand, der gerade Opfer eines Verbrechens geworden war, oder nervös wie einer, der ein Verbrechen begangen hatte. Nein, er wirkte bloß wie jemand, der einen lausigen Tag hinter sich hatte. Charlie reichte ihm die Hand. »Hallo. Ich bin Detective-Lieutenant Saxton.«

Der Mann stellte sich nicht vor. »Könnte ich ein paar Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen?«

Charlie nickte, neugierig geworden. Er ging voraus in sein Büro und deutete auf einen Stuhl. »Was kann ich für Sie tun, Mr. …?«

»Jack St. Bride. Ich ziehe nach Salem Falls.«

»Willkommen.« Aha, alles klar. Wahrscheinlich ein Familienvater, der sich vergewissern wollte, daß die Stadt für seine Familie sicher war. »Schöne Gegend, schöne Stadt. Kann ich was für Sie tun?«

St. Bride schwieg einen langen Augenblick. Er legte die Hände auf die Knie. »Ich bin hier wegen 651-B«, sagte er schließlich.

Charlie brauchte einen Moment, um zu begreifen, daß dieser adrette, sympathische Mann von einer gesetzlichen Vorschrift sprach, die von bestimmten Straftätern verlangte, daß sie sich über einen Zeitraum von zehn Jahren oder ihr Leben lang, je nach Schwere des Vergehens, wegen dem sie verurteilt worden waren, bei der jeweils zuständigen Polizeibehörde meldeten. Charlie blickte St. Bride vollkommen ausdruckslos an, bis er klargemacht hatte, daß seine freundlichen Begrüßungsworte annulliert waren. Dann nahm er aus einer Schreibtischschublade das Formular zur Registrierung eines Sexualstraftäters.

1. März 2000Salem Falls,New Hampshire

»Was machen Sie denn da?«

Jack wirbelte herum, als er die Stimme seiner neuen Arbeitgeberin hörte, die Fäuste hinter dem Rücken. »Nichts.«

Addie kniff die Lippen zusammen und schob ihren Bestellblock in den Schürzenbund. »Hören Sie«, sagte sie, »ich dulde hier keine zwielichtigen Geschichten. Keine Drogen, keinen Alkohol, und wenn ich Sie beim Klauen erwische, sitzen Sie so schnell mit dem Hintern auf der Straße, daß Sie gar nicht wissen, wer Ihnen den Tritt versetzt hat.« Sie streckte eine Hand hin, Innenfläche nach oben. »Her damit.«

Jack wandte den Blick von ihr ab und gab ihr die Stahlwolle, die er gerade benutzt hatte.

»Das haben Sie vor mir versteckt? Einen Topfreiniger?«

»Ja.«

»In Gottes Namen … wieso?«

Jack lockerte langsam die Faust. »Ich habe schmutzige Hände.« Er blickte wieder auf seine Fingerkuppen, noch schwarz von der Tinte, mit der Detective Saxton ihm die Fingerabdrücke für die Kartei des Polizeireviers abgenommen hatte.

»Druckerschwärze«, sagte Addie. »Das passiert mir auch dauernd, wenn ich Zeitung lese.«

Erleichtert folgte Jack ihr in den kleinen Vorratsraum, der von der Küche abging. Sie hielt ihm eine Flasche Reinigungsmittel hin. »Das Zeug hier hat mir mal ein Gast gegeben, ein Farmer. Wahrscheinlich kann man damit Leder beizen oder so … aber man kriegt auch jeden erdenklichen Schmutz damit weg.« Lächelnd hielt sie ihm die Hände hin – spröde, rot, rissig. »Wenn Sie weiter mit dieser Sorte Topfreiniger arbeiten, sehen Ihre Hände irgendwann so aus wie meine.«

Jack nickte und nahm die Flasche entgegen. Aber eigentlich wollte er nur ihre Hände berühren, die Spitzen ihrer Finger spüren, feststellen, ob sie wirklich so kaputt waren, wie sie behauptete, oder ob sie einfach so warm waren, wie sie aussahen.

Roy setzte sich abrupt im Bett auf und hielt sich den Kopf. Gott, tat das weh. Der Raum drehte sich, aber das war harmlos gegen den Lärm, der ihm fast den Schädel spaltete. Mit finsterer Miene stand er auf. Diese verdammte Delilah Piggett. Was fiel der Köchin bloß ein, so ein Spektakel mit Töpfen und Pfannen zu veranstalten, wenn jemand direkt über ihr zu schlafen versuchte?

»Delilah!« brüllte er, als er die Treppe hinunterstampfte, die in die Küche führte.

Aber Delilah war nicht da. Statt dessen hantierte ein großer, blonder Mann, der einfach zu geschniegelt für einen Tellerwäscher aussah, an der Spüle herum. Gerade stellte er wieder einen gußeisernen Topf mit ohrenbetäubendem Geschepper auf ein provisorisches Abtropfgitter. »Delilah ist zum Klo«, sagte der Mann über die Schulter. »Sie ist gleich wieder da.«

Delilah hatte etliche Hamburger auf dem Rost gelassen. Brandgefahr. Das hätte er nie und nimmer getan, als er noch im Geschäft war. »Wer zum Teufel sind Sie?« bellte Roy.

»Jack St. Bride. Ich bin der neue Tellerwäscher.«

»Zum Donnerwetter, wir spülen hier nicht mit der Hand. Dafür gibt’s eine Maschine.«

Jack lächelte gequält. »Danke, das weiß ich. Die ist im Eimer.« Er stand beklommen vor dem alten Mann und fragte sich, wer er war und wieso er über eine Hintertreppe aufgetaucht war. Mit den Alkoholschwaden, die der Alte absonderte, hätte man die Gurken einlegen können, die Delilah zum Garnieren in Scheiben geschnitten hatte. Jack nahm den nächsten schmutzigen Topf und stellte ihn ins Spülwasser. Während er schrubbte, stieg schwarzer Rauch vom Rost auf. Er blickte auf seine Hände, auf den Topf, dann zu dem älteren Mann. »Die Hamburger brennen an«, sagte Jack. »Würden Sie sie bitte wenden?«

Roy stand einen Meter vom Rost entfernt; der Wender lag in Reichweite. Doch Roy trat beiseite. »Machen Sie das.«

Jack unterdrückte einen Fluch, stellte das Wasser ab, trocknete sich die Hände ab und schob Roy aus dem Weg, um die Hamburger umzudrehen. »Ist das so schwer?«

»Ich koche nicht«, sagte der alte Mann knapp.

»Das sind Hamburger! Ich hab Sie nicht gebeten, Cordon bleu zu machen!«

»Eins kann ich Ihnen sagen: Ich mache ein ausgezeichnetes Cordon bleu, wenn mir danach ist!«

Die Schwingtür, die ins Restaurant führte, flog auf und Addie kam herein. »Was ist denn hier los? Euer Gebrüll ist ja bis auf die Straße zu hören … Dad? Was machst du hier unten? Und wo ist Delilah?«

»Zum Klo.« Jack drehte sich zur Spüle um, widmete sich wieder der Arbeit, für die er bezahlt wurde. Sollte der alte Mann doch erklären, was passiert war.

Aber sie fragte nicht einmal nach. Sie schien sich sogar zu freuen, ihren Vater in der Küche anzutreffen. »Wie fühlst du dich?«

»Wie ein Mensch, der kein Auge zutun kann, weil unter ihm jemand ein Blechkonzert veranstaltet.«

Addie tätschelte ihm die Hand. »Ich hätte Jack sagen sollen, daß du oben ein Nickerchen hältst.«

Nickerchen? Koma wäre zutreffender.

»Jack, haben Sie einen Moment Zeit … vorn müssen noch ein paar Tische abgeräumt werden.«

Jack nickte und nahm einen Plastikeimer für die Tischabfälle. Sein Herz fing an zu pochen, als er das Restaurant betrat, und er fragte sich, wie lange es dauern würde, bis er nicht mehr das Gefühl hatte, daß jede seiner Bewegungen beobachtet wurde. Aber der »Diner« war leer. Erleichtert räumte er einen Tisch ab und ging dann zur Theke. Jack stellte eine Kaffeetasse aufs Tablett, griff dann nach einem vollen Teller, auf dem das Essen unberührt kalt geworden war. Pommes frites und ein Cheeseburger mit einer Extraportion Pickles – jemand hatte sich das bestellt und nicht einen Bissen genommen.

Er kam um vor Hunger. Er hatte im Gefängnis nicht gefrühstückt, weil er die Entlassungsformalitäten erledigen mußte. Jack blickte sich um. Wer würde es schon mitkriegen? Er nahm eine Handvoll Pommes und stopfte sie sich rasch in den Mund.

»Nicht.«

Er erstarrte. Addie stand hinter ihm, das Gesicht kalkweiß. »Lassen Sie die Finger von ihrem Essen.«

Jack blinzelte. »Wessen Essen?«

Aber Addie drehte sich um, ohne zu antworten.

Mit seinen fünfzehn Jahren wußte Thomas McAfee, daß er ein Spätentwickler war. Jedenfalls hoffte er das inständig. Denn es würde wahrlich kein Vergnügen sein, als junger Mann mit nur 1,65 Körpergröße und kurzen Armen geschlagen zu sein.

Die neunte Klasse war ohnehin kein Vergnügen. Nachdem er im letzten Halbjahr mittelalterliche Geschichte belegt hatte, hielt Thomas die High-School für das moderne Äquivalent des Spießrutenlaufens. Die Starken überlebten und gingen auf die Colby-Sawyer und Dartmouth, um Lacrosse zu spielen. Alle anderen wurden an den Spielfeldrand verwiesen, ihr Leben lang zum Zuschauerdasein verdammt.

Doch als Thomas an diesem Tag nach der Schule fröstelnd auf der Main Street stand, dachte er, daß Chelsea Abrams vielleicht eine Schwäche für Verlierertypen hatte.

Chelsea war keine x-beliebige Schülerin. Sie war klug und hübsch, mit Haaren, die das Sonnenlicht einfingen, wenn Thomas mit ihr zusammen Keyboardunterricht hatte. Sie hing auch nicht mit Cheerleadern oder den Schlaumeiern und Strebern rum. Statt dessen war sie dick befreundet mit drei anderen Mädchen – darunter Gillian Duncan, deren Vater die halbe Stadt gehörte. Okay, sie zogen sich ein bißchen komisch an, in Schwarz und mit Tüchern – eine Kreuzung aus Kunstfreakgruftis, die in der Raucherecke herumhingen, und Möchtegernzigeunern –, aber Thomas wußte, besser als die meisten, daß die Verpackung weit unwichtiger war als der Inhalt.

Plötzlich bog Chelsea mit ihren Freundinnen um die Ecke, sogar Gillian Duncan war dabei, die wegen Krankheit nicht in der Schule gewesen war, aber erstaunlich schnell genesen war und jetzt draußen herumlief. Thomas nahm die Schultern zurück und folgte den Mädchen, bis er direkt hinter Chelsea ging. Er konnte Zimt in ihrem Haar riechen, und ihm wurde schwindelig.

»Ist dir schon mal aufgefallen, daß das englische Alphabet total falsch ist?« sagte er beiläufig, als hätte er die ganze Zeit mit ihr geplaudert.

»Wieso das denn?« fragte Chelsea.

»U und I gehören zusammen.«

Die anderen Mädchen kicherten, Gillian Duncans Stimme schlug zu wie ein Hammer. »Wie fühlt man sich eigentlich als Obertrottel der Schule?« Sie hakte sich bei Chelsea ein. »Los, nix wie weg hier.«

Thomas spürte, wie ihm die Hitze in den Kopf steigen wollte. Chelsea wurde von ihren Freundinnen mitgezogen, so daß er allein dastand. Drehte sie sich noch einmal nach ihm um, oder schob sie bloß den Riemen ihres Rucksacks zurecht? Als sie die Straße überquerten, konnte Thomas Chelseas Freundinnen lachen hören. Aber sie lachte nicht.

Immerhin etwas.

Charlie Saxton aß jeden Mittag ein Erdnußbuttersandwich, obwohl er Erdnußbutter nicht ausstehen konnte. Er tat es trotzdem, weil seine Frau Barbara glaubte, er würde Erdnußbutter mögen, und weil sie sich jeden Morgen die Mühe machte, ihm eins zum Lunch einzupacken.

Er hatte gerade den Mund voll, als die diensthabende Beamtin in sein Büro gehastet kam und ihm einen Aktenordner reichte. »Das hier ist gerade per Fax gekommen.«

Sie schloß die Tür hinter sich, während Charlie die Seiten aus dem Ordner zog und die Gerichtsunterlagen über Jack St. Bride überflog. Er war wegen sexuellen Mißbrauchs einer Schutzbefohlenen verhaftet, schließlich jedoch nur wegen Verführung einer Minderjährigen verurteilt worden.

Charlie rief das Büro der Staatsanwaltschaft von Grafton County an und wollte die Staatsanwältin sprechen, deren Name auf dem Fax stand. »Tut mir leid, aber sie hat zwei Wochen Urlaub. Kann ich Sie mit jemand anderem verbinden?« fragte die Sekretärin.

Charlie zögerte. Die Liste mit Sexualstraftätern, die der Meldepflicht unterlagen, war öffentlich. Das hieß, daß jeder ins Revier spazieren und nachsehen konnte, wer auf der Liste stand und wo er wohnte. An diesem Morgen enthielt seine Liste nur einen einzigen Namen. Salem Falls genoß den Ruf einer verschlafenen Kleinstadt, in der rein gar nichts passierte, was den Einwohnern nur recht war. Sobald der männlichen Einwohnerschaft bekannt würde, daß ein vorbestrafter Sexualtäter in die unmittelbare Nähe ihrer Frauen und Töchter gezogen war, wäre der Teufel los.

Er könnte eine Lawine lostreten oder St. Bride eine Chance geben, indem er ihn einfach nur eine Weile im Auge behielt.

»Sagen Sie ihr bitte, sie soll mich anrufen, wenn sie wieder da ist«, sagte Charlie.

Gillian hatte Wicca als erste ausprobiert, nachdem sie im Internet eine Website für Teenagerhexen gefunden hatte. Es war kein Satanismus, wie die Erwachsenen glaubten. Und es war auch nicht bloß Liebeszauber, wie andere Jugendliche glaubten. Es war lediglich die Überzeugung, daß die Welt eine ganz eigene Energie hatte. Wer hatte noch nicht gespürt, wenn er durch den Wald ging, daß die Luft summte? Oder wenn er auf den Schnee trat, daß die Erde nach seiner Körperwärme griff?

Sie war froh, daß Meg und Whitney und Chelsea ihrem Hexenbund, ihrem Coven angehörten – aber sie praktizierten nicht ganz so wie Gillian. Für die drei war es ein Spaß. Für Gillian war es eine selig machende Gnade. Und es gab einen Zauber, den sie nicht mit den anderen zusammen, sondern jeden Nachmittag allein durchführte, in der Hoffnung, daß er irgendwann die ersehnte Wirkung zeigte.

Während ihr Vater glaubte, sie säße an ihren Hausaufgaben, kniete sie sich mit einer Kerze auf den Boden – rot für Mut. Aus der Hosentasche zog sie ein zerknittertes Foto von ihrer Mutter. Gilly stellte sich das letzte Mal vor, als sie von ihr in den Armen gehalten worden war, bis das Gefühl so stark war, daß sie an den Oberarmen den Druck der Finger ihrer Mutter spüren konnte.

»Ich rufe die Muttergöttin und den Vatergott«, raunte Gilly und rieb dabei mit Patschuliöl über die Kerze, von der Mitte nach unten und oben. »Ich rufe die Kräfte der Erde, der Luft, des Feuers und Wassers. Ich rufe die Sonne, den Mond und die Sterne an, mir meine Mutter zu bringen.«

Sie schob das Foto ihrer Mutter unter den Kerzenhalter und steckte die Kerze hinein. Sie stellte sich das Lachen ihrer Mutter vor, hell und kräftig, das Gilly immer an das Meer hatte denken lassen. Dann streute sie Kräuter im Kreis um die Kerze: Salbei für Unsterblichkeit und Zimt für Liebe. Der Raum war sogleich erfüllt von Wohlgeruch. In der blauen Hitze der Flamme konnte sie sich als Kind sehen. »Mama«, flüsterte Gilly, »komm zurück.«

Im selben Augenblick, wie immer, flackerte die Kerze und erlosch.

Darla Hudnut kam in den »Diner« gefegt wie ein Wirbelwind. »Wo versteckst du ihn, Addie?« rief sie, während sie sich den Mantel aufknöpfte.

Darla war die Aushilfskellnerin, die ab und zu für Addie einsprang. Doch diesmal konnte Addie sich nicht erinnern, sie gerufen zu haben. »Wieso bist du hier?«

»Du hast mich letzte Woche darum gebeten, weißt du nicht mehr?« sagte Darla. Sie strich sich die Bluse glatt, die sich über ihrem Busen spannte. »Du hast gesagt, du willst ausgehen. Aber vorher mußt du mir alles über den Typen erzählen, den du eingestellt hast.«

»Meine Güte, steht das schon auf Plakaten im ganzen Ort?«

»Ach, tu nicht so, Addie. In so einer Kleinstadt fällt man doch schon auf, wenn man sich den Fingernagel abgebrochen hat. Ein großer, blonder, gutaussehender Mann, der wie aus dem Nichts auftaucht … ist doch klar, daß die Leute neugierig werden.«

Addie fing an, die Kunstlederbezüge der Sitzbänke abzuwischen. »Was reden die Leute denn so?«

Darla zuckte die Achseln. »Nach dem, was ich bisher gehört habe, ist er dein Exmann, der Bruder von Amos Duncan und der Anlageberater von der Lottozentrale.«

Addie lachte laut auf. »Er ist einfach jemand, der ziemlich viel Pech gehabt haben muß, Darla.«

»Dann gehst du also heute abend auch nicht mit ihm aus?«

Addie seufzte. »Ich gehe heute abend mit niemandem aus.«

»Da bin ich aber anders informiert.« Addie zuckte zusammen, als Wes Courtemanche durch die Tür gefegt kam. Er hatte seine Polizeiuniform ausgezogen und trug jetzt ein schickes Jackett mit Krawatte. »Ich erinnere mich ganz genau, daß du gesagt hast, ich dürfte dich am Mittwoch zum Essen ausführen. Darla, ist heute Mittwoch?«

»Ich denke, ja, Wes.«

»Das wäre dann wohl geklärt.« Er zwinkerte. »Also, Addie, zieh dich um.«

Sie stand wie angewurzelt da. »Das muß ein Scherz sein. Du glaubst doch nicht im Ernst, daß ich mit einem Mann ausgehe, der meinen Vater eingesperrt hat.«

»Das war beruflich, Addie. Das hier ist jetzt …« Er beugte sich näher heran und senkte die Stimme zu einem weichen Klang. »Vergnügen.«

Addie ging zu einem anderen Tisch und fing an zu scheuern. »Ich hab zu tun.«

»Das kann Darla übernehmen. Und nach dem, was ich gehört habe, auch irgend so ein neues Bürschchen.«

»Genau deshalb kann ich hier nicht weg. Ich muß seine Arbeit überwachen.«

Wes hielt ihre Hand auf dem Tisch fest. »Darla, du kümmerst dich doch um den Neuen, oder?«

Darla klimperte mit den Wimpern. »Na … ein bißchen was könnte ich ihm wahrscheinlich beibringen.«

»Ganz bestimmt«, sagte Addie halblaut.

»Also dann. Auf geht’s. Du willst mir doch nicht etwa das Gefühl geben, daß du nicht gern mit mir ausgehst, oder?«

Addie blickte ihm in die Augen. »Wes«, sagte sie, »ich gehe nicht gern mit dir aus.«

Er lachte. »Sei mir nicht böse, Addie, aber diese fiese Nummer, die du hier abziehst, macht mich richtig an.«

Addie schloß die Augen. Es war nicht fair, daß sie sich an einem solchen Tag auch noch mit Wes Courtemanche abgeben mußte. Sie hatte doch wirklich schon genug Ärger am Hals. Aber wenn sie nicht mit Wes ausging, würde er den ganzen Abend im »Diner« herumsitzen und ihr auf die Nerven gehen. Um ihn loszuwerden, war es am einfachsten, mit ihm essen zu gehen und dann während der Vorspeise Übelkeit vorzutäuschen.

»Du hast gewonnen«, gab Addie zu. »Ich sag nur noch Delilah Bescheid, wohin ich gehe.«

Doch bevor sie die Küchentür erreichte, tauchte Jack mit ihrem Parka in der Hand auf. Als er die anderen sah, wurde er bleich und zog den Kopf ein. »Delilah hat gesagt, ich soll Ihnen den bringen«, murmelte er. »Sie hat gesagt, es bringt Sie schon nicht um, wenn Sie sich mal einen Abend frei nehmen.«

»Oh … vielen Dank. Na, gut, daß Sie da sind. Da kann ich Ihnen gleich Darla vorstellen.«

Darla streckte eine Hand aus, die Jack nicht nahm. »Entzückend«, sagte sie.

»Und das ist Wes«, sagte Addie knapp, während sie sich den Mantel anzog. »Also. Bringen wir’s hinter uns. Darla, sag Delilah, sie soll Chloe um acht ins Bett bringen.«

Niemand schien hinzuhören. Darla drehte hinter der Theke den Fernseher lauter auf, und Wes schielte Jack an, der versuchte, durch die Risse im Linoleum zu versinken. »Kennen wir uns nicht?« fragte Wes.

Jack wandte den Kopf ab, um dem Mann nicht in die Augen zu sehen. »Nein«, sagte er, während er einen Tisch abräumte. »Ich glaube nicht.«

Wes Courtemanche war gar kein übler Typ – er war nur nicht der Richtige für Addie, aber sie konnte sagen und tun, was sie wollte, er ließ sich einfach nicht davon überzeugen. Wenn sie mit Wes ausging, kam es ihr schon nach zwanzig Minuten so vor, als würde sie sich den Kopf an einer Ziegelwand einrennen. Sie schlenderten Seite an Seite durch die Stadt, beide einen Styroporbecher mit heißer Schokolade in der Hand. Addie blickte über die Grünanlage zu den erleuchteten Fenstern des »Diner« hinüber, die aussahen wie festliche Kerzenleuchter. »Wes«, sagte sie zum sechsten Mal, »ich muß jetzt wirklich gehen – sofort.«

»Drei Fragen. Nur drei ganz kleine Fragen, um dich besser kennenzulernen.«

Sie seufzte. »Also schön. Aber dann gehe ich.«

»Einen Moment. Ich muß sie mir gut überlegen.« Sie waren eben um die Ecke des kleinen Parks gebogen, als Wes sagte: »Warum führst du den ›Diner‹ eigentlich weiter?«

Die Frage verblüffte Addie; sie hatte irgend etwas Witziges erwartet. Sie blieb stehen, der Dampf aus dem Becher stieg ihr ins Gesicht und verhüllte es beinahe. »Ich denke«, sagte sie langsam, »weil ich sonst keinen Ort habe, an den ich gehöre.«

»Woher willst du das wissen, wenn du nie was anderes ausprobiert hast?«

Addie warf ihm einen Seitenblick zu. »Ist das Frage Nummer zwei?«

»Nein. Frage eins, Teil b.«

»Das ist schwer zu erklären, wenn man nicht selbst in der Branche steckt. Es macht einfach Spaß, so ein Lokal zu führen, wo die Leute sich wie zu Hause fühlen können. Zum Beispiel Stuart und Wallace … oder der Schüler, der jeden Morgen am hintersten Tisch Nietzsche liest. Oder auch du und deine Kollegen, die auf einen Kaffee reinschauen. Wenn ich den ›Diner‹ aufgeben würde, wo sollen die dann alle hin?«

Sie zuckte die Achseln. »In gewisser Weise ist der ›Diner‹ das einzige Zuhause, das meine Tochter kennt.«

»Aber Addie –«

Sie räusperte sich, bevor er weitersprechen konnte. »Nummer zwei?«

»Was wärst du gern, wenn du die freie Wahl hättest?«

»Mutter«, sagte sie nach kurzem Zögern. »Ich wäre gern Mutter.«

Wes legte den Arm um ihre Taille und grinste, die Zähne so weiß wie die Mondsichel über ihnen. »Du kannst anscheinend Gedanken lesen, Schätzchen, denn damit komme ich zu meiner dritten Frage.« Er drückte seine Lippen auf ihr Ohr, und seine Worte kitzelten ihre Haut. »Wie hast du morgens deine Eier am liebsten?«

Er ist mir zu nah. Addie blieb der Atem im Halse stecken, und kalter Schweiß brach ihr aus. »Unbefruchtet!« entgegnete sie und schaffte es, ihm den Ellbogen in die Seite zu rammen. Dann lief sie auf die einladenden Fenster des »Diner« zu, wie ein schiffbrüchiger Seemann, der einen Leuchtturm sichtet und voller Hoffnung auf Rettung darauf zuschwimmt.

Jack und Delilah standen nebeneinander und hackten Zwiebeln für die Suppe am nächsten Tag. Die Zwiebeln brannten Jack in der Nase und lockten falsche Tränen hervor, aber das war immer noch besser, als daß Darla ihm auf den Leib rückte. Delilah hob ihr Messer und deutete mit der Spitze auf eine Stelle direkt neben Jack. »Genau da ist sie gestorben«, sagte sie. »Ist reingekommen, hat Roy zur Schnecke gemacht und ist umgekippt.«

»Aber es war doch nicht ihre Schuld, daß Roy die falsche Beilage auf den Teller getan hatte.«

Delilah sah ihn mit einem Seitenblick an. »Egal. Roy war im Streß und wollte sich nicht auch noch von Margaret eins auf den Deckel geben lassen, also hat er bloß gesagt: ›Du willst deine Erbsen? Hier hast du deine verdammten Erbsen.‹ Und dann hat er mit dem Topf nach ihr geworfen.«

Delilah schob ihre Zwiebeln in einen Eimer. »Er hat sie nicht getroffen oder so. Es war nur ein Wutanfall. Aber ich glaube, das war einfach zuviel für Margaret.« Sie gab Jack noch eine Zwiebel. »Der Arzt hat gesagt, ihr Herz war wie eine tickende Zeitbombe in ihrer Brust und es hätte auch dann versagt, wenn sie sich nicht mit Roy in die Haare bekommen hätte. Ich sage, an dem Tag ist ganz sicher ein Herz stehengeblieben, aber ich denke dabei an seines. Jeder weiß, daß er sich die Schuld an ihrem Tod gibt.«

Jack überlegte, wie es wohl wäre, mit dem Wissen zu leben, daß man beim letzten Gespräch mit der eigenen Frau einen gußeisernen Topf nach ihr geworfen hat. »Manchmal kann das Leben von einer Sekunde zur anderen völlig aus den Fugen geraten«, bestätigte er.

»Ganz schön tiefschürfend für einen Tellerwäscher.« Delilah legte den Kopf schräg. »Wo kommen Sie eigentlich her?«

Jack rutschte das Messer weg, und er schnitt sich in den Finger. Blut quoll hervor, und er hob die Hand, um die Zwiebeln nicht damit zu besudeln.

Delilah war besorgt, gab ihm einen sauberen Lappen, um die Blutung zu stoppen, und bestand darauf, daß er die Wunde unter fließendes Wasser hielt. »Ist nicht schlimm«, sagte Jack. Er steckte die Fingerspitze in den Mund und saugte daran. »Muß ein schwerer Schlag für Addie gewesen sein.«

»Hä? Ach, Sie meinen, daß ihre Mom gestorben ist. Eigentlich hat sie dadurch etwas bekommen, auf das sie sich so richtig stürzen konnte, nach der Sache mit Chloe.« Delilah blickte auf. »Sie wissen doch von Chloe?«

Jack hatte Addie gehört, wie sie in der zärtlichen Sprache einer Mutter mit Chloe gesprochen hatte. »Addies Tochter, nicht wahr? Ich hab sie noch nicht kennengelernt.«

»Chloe war Addies kleine Tochter. Sie starb mit zehn. Es hätte Addie fast umgebracht – zwei Jahre lang hat sie sich in ihrem Haus verkrochen, mit nichts als ihrer Trauer. Dann starb ihre Mutter und sie mußte sich um Roy und den ›Diner‹ kümmern.«

Jack preßte den Lappen so fest auf den Schnitt, daß er seinen Puls spüren konnte. Er mußte an den unangetasteten Teller denken, von dem er ein paar Pommes genommen hatte. Er mußte daran denken, wie oft er Addie mit einem Mädchen hatte reden hören, das gar nicht existierte. »Aber –«

Delilah hob eine Hand. »Ich weiß. Die meisten Leute hier denken, Addie hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank.«

»Denken Sie das nicht?«

Die Köchin kaute einen Moment lang auf ihrer Unterlippe, während sie auf Jacks bandagierten Finger starrte. »Ich denke«, sagte sie schließlich, »wir alle haben unsere Geister.«

Bevor sie den Grill abstellte und mit Darla Feierabend machte, hatte Delilah für Jack einen Hamburger zubereitet. Er saß jetzt auf dem Hocker neben dem von Chloe und schaute zu, wie Addie wie eine Hummel von Tisch zu Tisch huschte und die Zuckerstreuer und Ketchupflaschen auffüllte.

Sie war schweigsam und aufgewühlt von ihrer Verabredung zurückgekommen, und Jack hatte schon angenommen, daß sie über ihn Bescheid wußte. Doch als er sah, daß sie sich mit beinahe hysterischer Entschlossenheit an die Arbeit machte, wurde ihm klar, daß sie nur ein schlechtes Gewissen hatte, als müsse sie zweimal so hart arbeiten, um die paar freien Stunden wieder herauszuholen, die sie sich gegönnt hatte.

Jack griff nach dem Hamburger und nahm einen Bissen. Inzwischen machte Addie sich an den Salzstreuern zu schaffen. Im Fernseher ertönte die Titelmusik der Quizsendung ›Jeopardy!‹. Jack merkte, wie er sich unwillkürlich gerade hinsetzte. Quizmaster Alex Trebek kam in seinem schicken Anzug auf die Bühne und begrüßte die drei Kandidaten. Dann zeigte er auf die Tafel, und ein Jingle vom Band kündigte die Kategorien der ersten Runde an.

Ein Metall, dessen Verarbeitungsmethode erst im Jahre 1500 vor Christus beherrscht wurde.

»Was ist Eisen?« sagte Jack.

Eine Kandidatin im Fernsehen drückte den Knopf. »Was ist Eisen?« wiederholte sie.

»Das ist richtig!« sagte Alex Trebek.

Addie blickte zu Jack hoch, dann auf den Fernseher, und lächelte. »›Jeopardy!‹-Fan?«

Jack zuckte die Achseln. »Kann man so sagen.«

Eine Weinkellerei im kalifornischen Modesto, die 1950 als erste ihre Flaschen selbst herstellte.

»Was ist E. & J. Gallo?«

Addie stellte den Salzstreuer hin, den sie in der Hand hielt. »Sie sind mehr als bloß ein Fan«, sagte sie und kam zu ihm. »Sie sind richtig gut.«

Ein Buch der Bibel, von dessen zwölf babylonischen Kapiteln sich neun um Träume und Visionen drehen.

»Was ist Jesaja?« riet Addie.

Jack schüttelte den Kopf. »Was ist Daniel?«

Ein Prophet, der in vier Kapiteln seiner Klagelieder die einzelnen Strophen in der Reihenfolge des hebräischen Alphabetes beginnen läßt.

»Wer ist Jeremia?«

»Sie sind ja ganz schön bibelfest«, sagte Addie. »Sind Sie Geistlicher oder so?«

Er mußte laut lachen. »Nein.«

»Professor für irgendwas?«

Jack tupfte sich den Mund mit einer Serviette ab. »Ich bin Tellerwäscher.«

»Was waren Sie denn gestern?«

Häftling, dachte Jack, aber er blickte nach unten und sagte: »Bloß ein Typ, der irgendwas tut, was ihm eigentlich keinen Spaß macht.«

Sie lächelte und begnügte sich mit der Antwort. »Ein Glück für mich.« Addie nahm den Mop, den Jack aus der Küche geholt hatte, und fing an, das Linoleum zu wischen.

»Ich mach das schon.«

»Sie essen weiter«, sagte Addie. »Es macht mir nichts aus.«

Diese kleinen Nettigkeiten waren es, die ihn brechen würden. Schon jetzt spürte Jack, wie sich Risse in der harten Schale bildeten, von der er sich geschworen hatte, daß er sie sich bewahren würde, um nie wieder jemanden so nah an sich heranzulassen – er wollte nie mehr verletzt werden. Und auf einmal war da Addie, die ihm einfach vertraute, noch dazu seine Arbeit machte – obwohl das Schicksal laut Delilah auch ihr übel mitgespielt hatte.

Er wollte ihr sagen, daß er sie verstand, aber nachdem er knapp ein Jahr fast nur geschwiegen hatte, fiel es ihm nicht mehr leicht, die richtigen Worte zu finden. Also nahm er ganz langsam eine Handvoll Pommes frites und legte sie auf Chloes unangetasteten Teller. Dann tat er noch seine Pickles dazu. Als er fertig war, sah er, daß Addie ihn anstarrte, die Hände auf den Mop gestützt, den Körper fluchtbereit.

Sie glaubte, er wollte sich über sie lustig machen; das sah er in der Tiefe ihrer Augen, verletzt und empfindsam. Ihre Finger umklammerten den Holzstiel.

»Die … die war ich ihr noch schuldig, von heute nachmittag«, sagte er.

»Wem?« Das Wort fast unhörbar.

Jack wandte den Blick nicht von ihren Augen. »Chloe.«

Addie erwiderte nichts. Statt dessen nahm sie den Mop und schrubbte wie wild drauflos. Sie wischte den Boden, bis er glänzte, bis das Deckenlicht sich in der dünnen Schicht Desinfektionsreiniger spiegelte, bis es Jack weh tat zuzusehen, wie sie furchtlos und gleichgültig tat, weil sie ihn so sehr an sich selbst erinnerte.

Als Addie die Tür hinter sich zuzog und abschloß, schneite es draußen. Riesige Flocken, die Sorte, die sich in der Luft miteinander verhaken wie Fallschirmakrobaten. Sie stöhnte innerlich auf. Sie würde in aller Herrgottsfrühe aufstehen müssen, um die Gehwege freizuschaufeln.

Jack stand ein Stück entfernt, den Kragen seines Sakkos gegen die Kälte hochgeschlagen. Nach Addies fester Überzeugung hatte jeder Mensch einen Anspruch darauf, daß seine Vergangenheit der Vergangenheit angehörte – sie selbst war weiß Gott ein Paradebeispiel für Geheimniskrämerei. Sie wußte nicht, was das für ein Mann war, der da mitten im Winter in New Hampshire ohne Mantel herumlief; sie hatte noch nie jemanden kennengelernt, der so gebildet war, daß er jede Frage in ›Jeopardy!‹ beantworten konnte, aber bereit war, für einen Hungerlohn in einem Aushilfsjob zu arbeiten. Wenn Jack in Ruhe gelassen werden wollte, so sollte es ihr recht sein.

Und sie würde nicht über seine unerhörte Reaktion auf Chloe nachdenken.

»Also«, sagte sie. »Dann bis morgen.«

Jack schien sie nicht gehört zu haben. Er hatte ihr den Rücken zugewandt und die Arme vor sich ausgestreckt. Addie merkte betroffen, daß er Schneeflocken mit der Zunge fing.

Wann war Schnee für sie das letzte Mal etwas anderes gewesen als eine Erschwernis?

Sie stieg in ihren Wagen, ließ den Motor an und fuhr vorsichtig los. Im nachhinein wußte sie nicht, wieso sie noch einmal in den Rückspiegel geblickt hatte. Und ohne das gelbe Licht der Straßenlaterne vor dem »Diner« hätte sie vielleicht gar nicht gesehen, daß er mit gesenktem Kopf auf dem nackten Bordstein saß.

Fluchend fuhr sie einmal um den kleinen Park herum, bis sie wieder am »Diner« war. »Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen?«

»Nein. Aber danke für das Angebot.«