8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

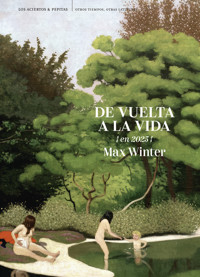

Ein visionärer Roman, der die Leser in eine utopische Zukunft entführt, wie sie sich Menschen vor fast einem Jahrhundert vorgestellt haben. Nach einem hundertjährigen Schlaf erwacht der junge Richard Fröhlich im Jahre 2025 in einer Welt, die den Schrecken der Kriege und die Egoismen des 20. Jahrhunderts hinter sich gelassen hat. In den Vereinigten Staaten von Europa (Russland inbegriffen) vereinen sich technologische Innovation, soziale Gerechtigkeit und eine radikal neue Gesellschaftsordnung. Flugzeuge starten von Dächern, die Menschen leben gesund und im Einklang mit der Natur, und altruistische Werte haben den Egoismus überwunden. Ein besonderer Wert wird auf die Bildung der Kinder gelegt. Doch Richard steht vor der Frage: Kann ein Mensch aus der Zeit nach dem 1. Weltkrieg seinen Platz in einer so vollkommen fremden Welt finden? Max Winter skizziert in seinem 1929 veröffentlichten Werk nicht nur eine faszinierende Zukunftsvision voller Hoffnung und Fortschrittsglauben, sondern auch die moralischen Herausforderungen, die eine solche Welt mit sich bringt. Von Fortpflanzungsgesetzen über Planwirtschaft bis hin zu Gesundheitszeugnissen – das Buch beleuchtet gesellschaftliche und technologische Entwicklungen, die bis heute aktuell und diskussionswürdig sind. Ein zeitloser Roman, der die Träume, Ängste und Hoffnungen der Weimarer Zeit spiegelt und uns dazu anregt, unsere eigene Gegenwart und Zukunft kritisch zu hinterfragen. Tauchen Sie ein in eine Zukunft, die vor 100 Jahren erträumt wurde, und erleben Sie, wie überraschend nah sie manchmal unserer Gegenwart ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Max Winter

Die lebende Mumie

Ein Blick in das Jahr 2025

ISBN 978-3-68912-433-5 (E–Book)

Der Roman erschien 1929 bei E. Laubsche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H, Berlin W 30.

Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.

© 2025 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E–Mail: [email protected]

Internet: http://www.edition-digital.de

DAS HAUS DER LEBENDEN MUMIE

In dem Kreisgesundungshaus im Föhrenwald musste etwas Besonderes vorgegangen sein. Mit feierlich ernsten Gesichtern gingen die Pflegeschwestern umher. Die Ärzte gingen nicht nur grüßend aneinander vorüber wie im Alltag, sie blieben stehen und tauschten einige Worte. Auch aus ihren Mienen sprach, was sich auf den Gesichtern der Schwestern widerspiegelte: Freude und ernste Besorgnis zugleich.

„Haben Sie schon gehört, junger Freund? Sie ist zum Leben erwacht. Ich komme gerade von ihr …", sagte der Professor zu dem jungen Arzt, der ihm auf einem Waldweg begegnet war. „Jetzt wird es ernst. Bisher war die Mumie für uns nur ein Phänomen, eine seltsame Erscheinung, ein Mensch, abgemagert zum Gerippe, ohne Bewegung, der aber nicht erkalten wollte, und dessen Herz schlug – aber nun hat er nach hundertjährigem Schlaf die Augen aufgeschlagen, und nun ist es …“, der Professor legte sein Gesicht in ernste Falten, „keine Erscheinung mehr … nun ist die lebende Mumie zum lebenden Menschen geworden, und nun muss unsere schwache Kunst her, das zarte Fünkchen Leben anzufachen.“ Bald wäre der Alte poetisch geworden.

„Marianne ist nicht einen Augenblick von seinem Bette gewichen, seit er die Augen aufgeschlagen hat. Sie hat noch keinen Schritt aus der ,Villa‘ gemacht.“

So hießen die Ärzte des Gesundungsheims den einsamen Pavillon, dessen einziger Tag und Nacht behüteter ständiger Bewohner seit zwanzig Jahren die „lebende Mumie“ war. Auf dem Plan der Anlage führte die „Villa“ den Namen: „Haus der lebenden Mumie“, wie andere Häuser des in dem Föhrenwalde verstreuten Gesundungshauses örtliche Flurnamen trugen, wie das „Haus am Geyereck“, das „Dreiföhrenhaus“, das „Haus am Waldteich“. Die Gesundheitsverwaltung hatte längst mit der alten Art gebrochen, die einzelnen Häuser, die kranke Menschen dem Leben wiedergewinnen sollten, mit Nummern zu bezeichnen.

Ehe Richard Fröhlich in dieses Haus gebracht worden war, hatte es „Waldzauber“ darum geheißen, weil es fast ganz von der Waldschlingrebe mit ihren duftig zarten Blütenballen verkleidet war; bis auf das Dach kroch die Clematis. Wie wenn Millionen silber-graue Schneeballen an zarten Stielen über das Häuschen kletterten, so sah es aus. Das Dunkelgrün des Föhrenwaldes gab einen prächtigen Hintergrund.

Was es durch seinen zauberhaften Liebreiz von außen versprach, das hielt es innen. Es war ein einstöckiges Häuschen mit vier Räumen, die ein halbes Dutzend Stufen über dem Erdboden lagen. Der Hauptraum hatte zwei Fenster, sie lagen nach dem Süden. Alles war reich von Sonnenlicht durchflutet.

Seit zwanzig Jahren lag hier der ewige Schläfer Richard Fröhlich, nachdem er schon achtzig Jahre vorher in verschiedenen großstädtischen oder Universitätsgesundungsheimen gelegen hatte, ohne aus dem Betäubungsschlaf geweckt werden zu können, in den er im Jahre 1928 verfallen war. Er war einer jener jungen Stürmer, die sich einem Lufttorpedo anvertraut hatten, um damit womöglich in die Anziehungszone eines anderen Gestirns zu geraten, und war dann mit dem Torpedo von malaiischen Fischern gerettet worden. Die berühmtesten Ärzte mühten sich vergeblich, Richard Fröhlich wieder zum Leben zurückzuführen.

Seither waren genau hundert Jahre vergangen, und was am Anfang so erschien, als möchte die Natur den Menschen sehr bald wieder einen Ausweg zeigen, das wuchs im Laufe der Tage, Wochen, Monate und später Jahre und Jahrzehnte immer mehr zum schier unlösbaren Rätsel, das dem menschlichen Geist, der ärztlichen Kunst gestellt war. Und Phänomen und Problem blieb Richard Fröhlich die ganzen hundert Jahre hindurch. Drei Menschenalter hindurch währte schon sein Schlaf, aus dem ihn die tägliche ärztliche Untersuchung, aus dem ihn die Waschungen, die leichten elektrischen Bäder, die Massagen, aus den ihn die künstliche Ernährung, die ihm in Form von Extrakten eingeführt wurde, nicht weckte.

Mit wachsender Hingabe dienten Ärzte und Schwestern diesem seltsamen Fall, zu dem Ärzte der ganzen Erde wie zu einem Wunder pilgerten, dessen Rätsel sie ergründen helfen wollten – aber keinem war dies bisher gelungen.

„Was ihn zum Leben brachte, wird wahrscheinlich ewig Rätsel bleiben“, fuhr der Professor fort. „Marianne war nur einen Augenblick in ihrer Pflegerinnenstube neben Richards Zimmer, und als sie wieder eintrat, sah er sie mit fremden Augen an und hob leicht seinen linken Arm. Marianne rief sofort den Arzt herbei, der nebenan Dienst hatte, und beide näherten sich vorsichtig dem Bett.“

„Und Richard?“

„Richards Lippen bewegten sich. Ein unverständliches Gemurmel wurde hörbar. Und so blieb es bis jetzt. Und doch haben wir die Hoffnung, ihn durchzubringen … Menschenskind, bedenken Sie, was das heißt, wenn wir das fertigbringen, einen lebenden Zeugen aus der Zeit scheußlichster Menschenverirrung zu gewinnen, einen Zeugen des Menschenschlachtens von 1914 bis 1918.“

„Es gelingt wohl schon, unserem hundertjährigen Kinde Muttermilch einzuflößen – unsere beste Amme aus dem Säuglingshaus hat sich erboten, den Überschuss an Milch bereitzustellen – aber wird er sie dauernd nehmen? Wird kein Rückfall kommen?“

„Hoffen wir das Beste.“

„Die Säugerin ist schon in das Gästezimmer des Hauses der Mumie mit ihrem Kind übergesiedelt, und von zwei zu zwei Stunden wird ihr die Milch abgenommen und noch lebenswarm unserem großen Kinde eingeflößt. Er saugte sie gierig in sich hinein, wie den Trank der Mutter. Das ist unsere große Hoffnung.“

„Sie hoffen also doch auch, Professor?“

„Ja, Dr. Corbett, wir hoffen, dass Richard wieder ganz dem Leben geschenkt wird; freilich, wer weiß? Die Fülle neuer Eindrücke könnte ihn an der heutigen Welt irrewerden lassen. Er ist ja doch ein Mensch aus der Zeit des Weltkrieges.“

„Und einigermaßen ist die Welt seither doch anders geworden …“, fügte lachend der junge Arzt hinzu. „Auch hier werden wir mit der Muttermilch anfangen müssen. Vielleicht reichen wir Ärzte gar nicht dazu aus. Vielleicht wird es gut sein, den Rat eines erfahrenen Erziehers einzuholen. Oder ihn doch mit beizuziehen!“

„Das hat viel für sich, aber vorläufig lassen wir Marianne ihres Amtes walten. Sie bringt mit ihrer sanften Weiblichkeit dem Sendling aus dem zwanzigsten Jahrhundert wohl am besten bei, dass er in eine andere, bessere Welt hinübergeschlafen hat. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Eindrücke nicht alle auf einmal auf ihn einstürmen. Sonst könnte er – vorausgesetzt, dass sein Gedächtnis für die Vergangenheit nicht verwischt ist – wirklich an den neuen Dingen irrewerden.“

„Und der Direktor?“

„Sie können sich denken, dass der kaum von der Seite seiner Tochter weichen will, denn Marianne versteht unseren alten Krankenvater immer wieder daran zu erinnern, dass er auch für die anderen da ist, nicht nur für Richard. Aber nun heißt es wieder an die Pflicht.“

Freundlich verabschiedete sich Professor Brunner von dem jungen Arzt und schritt sinnend auf dem sonnenbeschienenen Waldweg weiter, der vielverschlungen durch das Gehölz zog. Dr. Corbett aber ging nach dem Ärztehaus.

Der junge Arzt, der das Glück hatte, im Gesundungsheim „Föhrenwald“ seine drei Jahre Heimatspraxis zu machen, gewann hier mehr als ärztliche Kunst, ehe er auf Staatskosten hinausgeschickt wurde, um nach Neigung, Anlage und freier Wahl andere Universitätskliniken der Vereinigten Staaten von Europa oder Nord- und Süd-Amerika, Indiens oder der großen ostasiatischen Republik, der „gelben Republik“ oder des südafrikanischen Staatenbundes oder der nordafrikanischen Republik zu besuchen. Keiner dieser jungen Ärzte war aus dem „Gesundungsheim im Föhrenwald“ noch hinweggezogen, hinaus in die Welt, ohne davon vieles mitzunehmen, was das Kennzeichen des großen Arztes ist: echte tiefe Menschlichkeit.

Direktor, Ärzte und Schwestern des Gesundungsheimes im Föhrenwald bildeten mit dem Buchführer und dem Kassaverwalter wie mit dem Hausverwalter und der Küchenleiterin und allen ihren Gehilfen und Gehilfinnen, mit dem Anstaltsgärtner und seinem Stab wie mit den ganzen Mitarbeitern des Hauses, mochten sie welche Dienste immer verrichten, eigentlich eine einzige große Familie, und wie die Kranken, so sahen auch alle Mitarbeiter zu dem Direktor, dem berühmten Arzt und Menschen Friedlieb Meister, wie zu einem Vater und Führer auf.

Meisters Ruf war über den ganzen Bereich der Vereinigten Staaten von Europa gedrungen, und aus allen Staaten drängten sich die Bewerber, die hier ihr soziales Dienstjahr machen wollten, das die europäische Bundesregierung schon 1950 bald nach der Begründung der Vereinigten Staaten von Europa als eines der ersten Bundesgesetze eingeführt hatte. Die allgemeine Abrüstung, die seit der großen Weltabschlachtung in den Gehirnen einiger erleuchteter Diplomaten gespukt hatte, in der Volksseele aber zur Sehnsucht verdichtet worden war, war gerade beschlossen. Wenn die Staaten Europas vereinigt waren, brauchten sie auch keine Armeen mehr, um sich gegenseitig zu bekriegen. Der bewaffnete Friede ist Krieg. Endlich hatte dieser Satz Geltung bekommen, endlich hatte der Geist menschlicher Erleuchtung auch die Gesetzgebung erfasst.

Diese hoffte man am ehesten zu erreichen, wenn man der Erziehung im Allgemeinen größte Aufmerksamkeit zuwendete, im Besonderen aber, wenn man jeden jungen Menschen zwischen der Vollendung seines 18. und vor Erreichung seines 25. Lebensjahres auf ein Jahr zum öffentlichen Dienst einberief. Man nannte das „die allgemeine Hilfspflicht“, wie man früher von einer „allgemeinen Wehrpflicht“ gesprochen hatte. Das wurde zum europäischen Bundesgesetz erhoben, und es hat unendlichen Segen gestiftet.

DOKTOR MEISTERS PLAN

Als Meister am Morgen seinen Waldspaziergang machte, wie er seinen täglichen Rundgang durch das Gesundungsheim nannte, beschäftigte ihn besonders das seelische Problem: Wie wird sich wohl dieser Richard Fröhlich in diese Welt finden. Ehe er seinen Waldgang angetreten hatte, hatte er noch seinen Freund, den Schulrektor Ensler, angeklingelt, dem er in schwierigen Lagen so manchen guten Rat zu danken gehabt hatte. Nun lud er ihn ein, in das Gesundungsheim zu kommen, um mit ihm gemeinsam „das große Kind“ zu unterrichten und die Überleitung der „Mumie“ ins Leben zugleich zum Nutzen für die seelische Forschung zu gestalten.

Wie er so dahinschritt, hörte er schon das Rattern des Propellers über sich. Es war Enslers Luftvogel, der über dem Föhrenwalde kreiste, um sich auf dem kleinen Landungsplatze niederzulassen. Wie eine Taube glitt er nieder, um erst im letzten Augenblick in leichten Schwebeflug überzugehen und mit flatternden Flügeln zu landen. Seit der Erfindung des Auffluges ohne Anlauf und der kippsicheren Flugzeuge war das Flugzeug für alle Fernfahrten, ja selbst für weitere Stadtfahrten das wichtigste Verkehrsmittel geworden. Jeder viel beschäftigte Mensch hatte seinen Luftvogel, der in ruhendem Zustand leicht aufzubewahren war. Auf den flachen Dächern standen die Garagen, und da mit einem Hebeldruck die Flügel der Luftzeuge so aufgestellt werden konnten, wie die Tagfalter unter den Schmetterlingen sie zusammenklappen, wenn sie sitzen, so nahmen die Flugzeuge auch wenig Raum ein. Nur für den Abflug musste eine Fläche bleiben, die so groß war, dass sich die Flügel ausspreiten konnten. So war es also gar nicht verwunderlich, dass Ensler schon in einer Viertelstunde aus der Hauptstadt da war.

Kaum gelandet, schlug Ensler seinen Weg nach dem „Haus der Mumie“ ein und traf dort ein, kurz nachdem der Direktor das Haus betreten hatte. Auf leisen Sohlen trat er in das Zimmer der „Mumie“. Obgleich er den „schlafenden Gast“ schon früher gelegentlich gesehen hatte, erschrak er jetzt doch sehr über den Anblick, der sich ihm bot. Das war kein Mensch. Das war ein menschliches Gerippe, das noch in einer eingeschrumpften Haut stak, in einem ledergelben, faltigen Hautsack. Tief in den Höhlen lagen die Augen, und konnte man früher, da sie noch geschlossen waren, über das Grauen des Anblickes dadurch hinwegkommen, dass es das Bild eines Schlafenden war, so wirkten nun die tief liegenden Augen umso stärker auf den Besucher. Sie flackerten unruhig auf, als sie des neuen Besuchers ansichtig wurden.

Ensler war der erste Mensch, der vor die Augen des Kranken ohne Pflegerkleidung trat, ohne den Leinenkittel des Arztes oder der Pflegerinnen. Fast schien es, als wollte sich die Mumie im Bette aufrichten. Schwester Marianne beugte ihren blonden, seitlich gescheitelten Kopf nieder und brachte ihr Ohr ganz in die Nähe von Richards Mund.

Da glitt eine Glutwelle über ihr durch die Überanstrengung der letzten Tage und Nächte etwas abgespanntes Antlitz. Es war freudige Erregung, die sich ihrer bemächtigte.

„Wo bin ich?“, hauchte der Kranke, nur der Schwester verständlich.

„Wo bin ich?“

„Bei guten Freunden“, gab sie leise zurück und streichelte ihm mit ihren weichen rosigen Fingern die eingefallenen Wangen, aus denen die Backenknochen hervortraten.

„Sie haben lange geschlafen“, fügte die Schwester ihren Worten bei und dann nach einer Pause: „Wünschen Sie etwas, Richard Fröhlich?“

Bei der Nennung seines Namens war es wieder, als huschten die erwachenden Lebensgeister über sein ledernes Gesicht.

Professor Brunner, der mit den anderen Ärzten und dem Direktor am Krankenlager stand, gebot Einhalt.

„Nicht zu viel, liebe Marianne, nicht zu viel auf einmal. Er muss sich langsam, sehr langsam in der neuen Welt zurechtfinden.“

Da Marianne seine Wangen streichelte, begannen sich seine Lider wieder zu schließen. Leise gingen die Helfer in die Halle, in die die Türen aller vier Räume des Zauberschlösschens mündeten. Hier berieten sie sich. Ensler, Brunner wie Meister waren der Meinung, dass man wie mit der körperlichen Wiedereroberung Fröhlichs, so auch mit seiner geistigen und seelischen sehr behutsam zu Werke gehen müsse. Sie billigten schließlich den in der gemeinsamen Aussprache gewonnenen Plan, Richard Fröhlich so ins Leben zu führen, wie es die neuzeitlichen Erziehungskünstler mit den kleinen Kindern tun.

Marianne sollte die Führerin dieses Unterrichtsganges sein. Natürlich würde ihr, um sie zu entlasten, eine zweite pädagogisch geschulte Krankenschwester, eine sogenannte Kinderschwester, beigesellt werden. Auch der junge Arzt, der gleich anfangs geraten hatte, dass man da nicht den Arzt allein lassen sollte, und dadurch schon pädagogisches Verständnis bewiesen hatte, sollte als ständiger Arzt zugeteilt werden. Professor Brunner hatte von seiner Begegnung erzählt und hatte Dr. Corbett-Fisher vorgeschlagen. Als Kinderschwester aber war eine junge Russin ausersehen, die, von Meisters Ruf als Soziallehrer angelockt, aus dem fernen Osten in das europäische Zentrum gekommen war. Sie gewann durch ihre Hingabe an jede ihr gestellte Aufgabe im Sturme die Beachtung, Anerkennung und schließlich das Vertrauen ihrer Umgebung. Manchmal sogar die Liebe. Auch Meister schätzte die kleine dunkeläugige Frau sehr.

DAS HUNDERTJÄHRIGE BABY

Am nächsten Morgen war in Richards Stube schon die neue Ordnung der Dinge. Unsichtbare Feenhände hatten während der Nacht, die Richard ruhig schlafend verbracht hatte, den Raum in einen förmlichen Blumengarten verwandelt. Der brave Gärtner Alois Walter hatte es sich nicht nehmen lassen, die schönsten Dahlien seiner Züchtung herbeizuschleppen. Aus dem Blattgrün der Fensternischen lugten Veilchen und Maiglöckchen hervor und die samtigen Glocken der Gloxinien. Die blonde Marianne und die Schwester Alexandra, die ihr kurzes schwarzes Haar wellig zurückgebürstet hatte, waren in Erwartung.

Da klang wieder das leise: „Wo bin ich?“, an ihr Ohr. Richard war erwacht. Und so erwacht, wie andere Menschen erwachen. Er schlug nicht nur die Augen auf, er rieb sich auch mit den knöcherigen Händen, und dann traf sein voller Blick Marianne, die an dem Leinenkittel eine dunkelrote Rose angesteckt hatte. Dr. Corbett war ein galanter Mann, und er hatte, da er davon gehört hatte, dass die Wahl auf ihn gefallen sei, Marianne als Botschaft guten Zusammenwirkens einen Strauß Rosen geschickt, und sie hatte, um dem jungen Engländer mit dem fast knabenhaft frischen Antlitz sichtbar zu danken, die schönste angesteckt.

„Wo bin ich?“

„Im Föhrenwald?‘

„Im Föhrenwald?“

„Ja, setzen Sie sich nur einmal auf, Richard Fröhlich, und schauen Sie selbst.“

Richard versuchte sich aufzusetzen, aber noch versagten seine Kräfte.

„Alexandra!“, sang Mariannens Sopran hinaus … „Alexandra!“ Und Mariannens Gegenstück erschien, die schwarze Russin mit dem Stumpfnäschen. Auch sie im weißen Kittel … aber ohne Rose.

„Hilf mir, Alexandra, Richard will den Föhrenwald sehen.“

Und schon fassten die beiden Frauen Fröhlich behutsam, kreuzweise seinen Rücken umspannend, unter den Achseln an. Ein Ruck, und er saß und schon war auch ein Wall von Kissen aufgerichtet, in den er sich lehnen konnte.

„Sehen Sie nun den Wald?“

Richard griff sich mit der Rechten an die Stirne, so, als ob er sich an etwas erinnern wollte.

„… den Wald … den Wald …“, lallte er,

„Ja, den Wald, den schönen grünen Wald.“

„… den Wald, den schönen … grünen Wald.“

„Bravo, mein Baby!“, sagte Marianne lachend, es geht ja schon. „Sehen Sie den Wald, Richard?“

Anstatt einer Antwort fasste nun Richard Marianne ins Auge. „Wer seid Ihr?“

„Ich bin die Schwester Marianne.“ Da fiel Richards Blick auf die Russin. Wie entgeistert starrte er sie an. „Und wer sind Sie?“

„Das ist Schwester Alexandra, die sich mit mir in den Dienst teilt.“

„Dienst teilt … komisch …“, ein leichtes Lächeln umspielte Richards Mund.

Alexandra aber legte ihre weiche Hand auf seinen blonden Scheitel und strich ihm leise über die Haare.

„Wo bin ich?“ Die ewige Frage kehrte wieder.

„Im Gesundungsheim.“

„Bin ich denn krank?“

„Sie sind es nicht, Sie waren es; schwer krank …“

„Wer hat mich hierhergebracht? Wo ist Emma …?“

„Gemach, mein Lieber … Sie haben lange geschlafen …“

„Geschlafen?“ Und wie, wenn er dadurch rückerinnert worden wäre an seinen langen Schlaf, gähnte er mächtig.

„Sie haben ja jetzt auch noch Schlaf!“, sagte die Russin lachend, und dabei wurden die vorderen Reihen ihrer blendend weißen Zähne sichtbar.

„Warum habe ich geschlafen?“

„Das wissen wir selbst nicht, aber lange, lange haben Sie geschlafen.“

„Wie lange?“

Da waren sie nun am Kern aller Schwierigkeiten. Sollten sie ihm darauf sagen, dass er ein Jahrhundert verschlafen hatte. Oh, wäre doch Dr. Corbett jetzt hier. Sie drückte auf einen Taster auf Richards Tischbett, und im nächsten Augenblick stand der Engländer in der Tür.

„Was gibt’s?“

„Kommen Sie, Doktor.“

In Sekunden stand er an Mariannens Seite.

„Unser Baby ist neugierig. Richard will wissen, wie lange er geschlafen.“

Schon saß Dr. Corbett in dem Korbstuhl neben dem Bette und fühlte Richards Puls.

„Wer sind Sie?“, fragte der Kranke.

„Dr. Ruben Corbett-Fisher, klinischer Assistent des Gesundungsheims, Ihnen augenblicklich zugeteilt.“

„Mir zugeteilt? … Ja, wer bin ich denn? Wo bin ich denn?“

„In unserer Hut … Sie sind im Kreisgesundungsheim im Föhrenwald von Wiener-Neustadt, eine Stunde von Wien … ich bin Arzt, und diese beiden lieben Damen sind Ihre Tagpflegerinnen …“

„Träume ich oder ist das alles Wirklichkeit, Herr Doktor?“

„Es ist Wirklichkeit. Erinnern Sie sich nicht, was gestern war?“

„Gestern, gestern … Emma … Tor–pe–do …"

„Ganz richtig, Lufttorpedo … Was war es damit …“

„Hier bin ich gesessen, hier … hier …“

Richard Fröhlich sah sich in dem schönen Raum um, von dessen weißblinkenden glänzenden Wänden sich das Grün der Blattpflanzen, der Waschtisch und ein Ruhebett abhoben.

„Aber hier war ich doch gar nicht …“ Und wieder die Frage: „Wo bin ich?“

„Sie hören doch … im Kreisgesundungsheim im Föhrenwald von Wiener-Neustadt und hören Sie … seit zwanzig Jahren …“

„Seit zwanzig Jahren?“

„Und diese ganze Zeit haben Sie geschlafen …“

„Zwanzig Jahre geschlafen?“

„Zwanzig Jahre allein hier im Föhrenwald und noch ein paar Jahre vordem im Kreisgesundungsheim am Wannsee.“

„Wannsee? Wannsee? Bei Berlin?“

„Ja, ganz richtig, bei Berlin. Dort waren Sie zehn Jahre.“

„Und die habe ich auch geschlafen?“

„Ja, mein Lieber, und zwanzig Jahre im Gesundungsheim Rapallo, wo Sie die berühmte Ärztin Ada Boschetti …“

„Aber das ist doch Italien …“

„Ganz richtig. Es ist ein italienischer Kreis der Vereinigten Staaten.“

„Welcher Vereinigten Staaten?“

„Der Vereinigten Staaten von Europa …“

„Sind Sie irrsinnig … Vereinigte Staaten von, von Europa? Bin ich in einem Tollhaus … Vereinigte Staa … Staa … Staaten von Europa …“

Dr. Corbett wechselte mit Marianne einen Blick, der sagen sollte:

„Soll ich noch weitergehen?“

„Nur Ruhe, mein Lieber, Sie sind in keinem Tollhaus, Sie haben ganz richtig gehört … Wir haben seit dem Jahre 1950 die Vereinigten Staaten von Europa.“

„Seit 1950. Ja, welches Jahr schreiben wir denn?“

„Hören Sie, Richard!“

Dr. Corbett hatte seine Hand ergriffen und sah ihm fest ins Auge: „Wir schreiben heute das Jahr 2025.“

Nun war es heraus …

„2025? … gestern hatten wir doch das Jahr 1925 …? Das Jahr 2025? Da hätte ich also hundert Jahre geschlafen? Hundert Jahre …“

„So ist es, lieber Freund“, sagte der Arzt, und beide Schwestern beugten sich zu ihm nieder, wie die guten Patinnen einer neuen Zeit.

„Und wir haben Sie dem Leben wiedergewonnen“, jubelte Marianne.

Und die kleine Russin klatschte vor Freude in die Hände … wie ein kleines Kind. Am liebsten wäre sie im Zimmer herumgesprungen.

„Ruhe! Ruhe! liebe Freundinnen“, mahnte Dr. Corbett.

„Hundert Jahre …“, hauchte Richard tonlos … „hundert Jahre …“

In diesem Augenblick erschien Mutter Anita im Rahmen der Tür … eine Mahnerin, dass man vor lauter „Einführung ins Leben“ nicht den Lebensquell vergessen solle, die Milch. Die Stunde, da das „große Kind“ die warme Muttermilch empfangen sollte, war gekommen. Lautlos glitt Alexandra zur Tür und grüßte die Italienerin, der das herrliche Erbe der Mütter ihres Landes in höchster Vollkommenheit geworden war, die völlige Hingabe an die süße Mutterpflicht des Säugens. Ein mütterlicher Blick traf auch das Gerippe dort. Ein fast liebender Blick. Sie gab dem großen Kinde gern ihre Milch.

Dr. Corbett hatte Richards Hand nicht ausgelassen. „Ruhen Sie wieder, und dann kommt die Milch, und dann wollen wir wieder weiterreden. Sie sollen alles erfahren.“ Mit Hilfe des Arztes legte Schwester Marianne den Kranken zurück. Dann strich sie ihm über den Scheitel. Da war aber auch schon Alexandra mit dem süßen Muttertrank Anitas zur Stelle und schob Richard den Sauger in den Mund.

„Hier, mein Lieber.“

Gierig machte Richard einige tiefe Züge, dann plötzlich zog er den Sauger aus dem Mund und betrachtete, ihn: „… Ja, bin ich denn ein Säugling?“

Dabei machte er ein so hilfloses Gesicht, dass über die Gesichter seiner drei Helfer unwillkürlich ein Lächeln huschte.

„Trinken Sie nur wieder“, mahnte Alexandra, die die in ein Tuch gehüllte Flasche am unteren Ende hielt, „ehe die Milch erkaltet.“

Wieder war Richard das folgsame Kind und sog den Rest aus der Flasche, dann aber wiederholte er die Frage, ob er denn ein Säugling sei.

Der Doktor lachte.

„Fürs erste wohl. Wer hundert Jahre geschlafen hat, der muss wieder von vorne anfangen. Übrigens wenn Sie glauben, schon aus einer Schale trinken zu können, wir wollen es dann mit der Kraftbrühe versuchen.“

Um Richard rasch zu Kraft zu bringen, wurde ein altes Tiroler Volksrezept von Dr. Meister angewendet. Er ließ ein halbes Kilo Ochsenfleisch ohne Wasserzusatz in einer Retorte fest einschließen und diese Retorte in siedendem Wasser kochen. Dadurch wurde der ganze Saft, der in dem Fleisch war, herausgezogen. Ein kleines Schälchen voll Brühe wurde gewonnen, aber es hatte, ohne dem Magen große Arbeit zuzumuten, den ganzen Nährwert eines halben Kilo Fleisches.

Der Doktor hielt sein Versprechen. Diese Brühe wurde Richard zwei Stunden später in einer Schale gereicht. Er schlürfte den Nährtrank mit Behagen, und da er den letzten Schluck unten hatte, entschlüpfte ihm ein „ah“. Er hatte das Schälchen sitzend ausgetrunken, ja er hatte es selbst zitternd in der Hand gehalten. Die erste Kraftleistung des großen Kindes. Sie wurde in dem „Tagebuch“, das im Gesundungsheim über jeden Kranken geführt wurde, besonders verzeichnet.

Nachmittags kamen Dr. Meister, Professor Brunner und Direktor Ensler zu Besuch. Dr. Corbett und die beiden Schwestern berichteten alle ihre Beobachtungen. Dann erst traten die drei leichtangegrauten Häupter an das Bett des „Kindes“. Dr. Meister setzte sich in den Korbstuhl.

„Wie geht es Ihnen, Richard Fröhlich?“, leitete Meister das Gespräch ein.

„Danke“, sagte Richard verbindlich, „mit wem habe ich die Ehre?“

„Ich bin Dr. Meister, der Leiter des Gesundungsheimes im Föhrenwald.“

„Ja, richtig … Wiener-Neustadt … Föhrenwald … Aber hier ist doch eine Waldschule?“

„Sie erinnern sich?“

„Wie sollte ich nicht. Das ist doch die berühmteste Schule. Wie oft habe ich doch selbst Fremde hierhergeführt, die dieses Kind der Revolution begucken wollten.“

„Sie ist heute noch hier und heute noch ein Glanzpunkt im Föhrenwald … Erst vor einigen Jahren haben wir ihr hundertjähriges Bestandsjubiläum gefeiert. Es waren damals tüchtige Menschen am Werk. Wir haben noch die Bilder von einst aufbewahrt, diese einfachen Holzbaracken, von denen doch so viel Segen ausging. Die Waldklassen selbst sind nicht viel anders geworden. Sie sind auf denselben Plätzen und haben noch dieselben Namen: die Klasse am „Bach“, die „Föhrenklasse“, die „Rosenklasse“, die „Klasse der Roten Falken“ … das ist alles geblieben, wie es damals in dem pädagogischen Vorfrühling der neuen Zeit von den Kindern selbst geschaffen wurde … Nur haben wir heute, um jeden Zwang von der Jugend fernzuhalten, wie in allen Schulen so auch hier, die Schulbank entfernt. Jedes Kind hat seinen eigenen leicht beweglichen Tisch und seinen leicht transportablen Stuhl.“

„Vor allem, mein Lieber, werden Sie das Rebenschlösschen kennenlernen“, führte Meister das Gespräch fort.

„Das Rebenschlösschen?“

„Ja, dieses Häuschen, in dem Sie die letzten zwanzig Schlafjahre zugebracht haben! Indes haben die Waldreben Zeit gefunden, das ganze Häuschen zu umspinnen und so wurde dem Schlösschen dieser Name … Das wollen wir nun einmal von außen und innen ansehen.“

„Jetzt gleich …“ Richard tat so, als ob er aus dem Bett heraus wollte, sank aber gleich wieder kraftlos zurück.

Meister lachte. „So rasch fliegen Vögel nicht aus ihrem Nest. Gemach, mein Lieber … Einige Tage und es wird vielleicht möglich sein … einige Tage noch brav sein.“

Und auch dieser Tag kam. Die süße Muttermilch Anitas, die Kraftbrühe aus der Küche, das zarte Biskuit als erste feste Nahrung und dann als Beikost süße Möhren hatten Wunder getan. Eine Woche nach seinem ersten Erwachen konnte Richard sein Bett zum ersten Mal mit einem zum Bette gestellten Rollstuhl vertauschen, und eine Woche später machte er seine „ersten Schritte“, unterstützt von seinen beiden getreuen Helferinnen Marianne und Alexandra.

War das eine Freude im ganzen Gesundungsheim. „Er geht schon …“ „Er ist heute einige Schritte gegangen.“ „Quer durchs Zimmer …“ „Vom Bett bis zur Türe“, so lauteten die Berichte. Und wem ein Bericht wurde, der strahlte vor Freude. Morgen schon kommt er in die „gläserne Burg“. Die ersten Schritte des großen Kindes waren zum Ereignis in dem Waldidyll geworden, und sobald er wirklich gehen konnte, sollte er durch alle Häuser des Gesundungsheims geführt werden, denn überall war die Neugierde groß.

Um seine seelische Wiedergeburt durch den Anblick anderer Kranker nicht zu gefährden, war ein ganzer Seitenflügel der „gläsernen Burg“, der abzuschließen war, für Richard bereitgestellt worden. Hier hatte man inmitten eines wahrhaft paradiesischen Gartens, in dem tausend Blüten aufleuchteten, sein Liegebett aufgeschlagen. Richards Haut hatte tausend kleine Risse und Sprünge bekommen. Unter dem Einfluss der feuchten Wärme sollte sie wieder geschmeidig werden. Und sie wurde es.

AUS ALTEN UND NEUEN TAGEN

„Auf Ihre vielen Fragen, mein Lieber, wird es das Beste sein, dass ich Ihnen vor allem eine kurze zusammenhängende Darstellung von dem Werden des Neuen gebe.“

Direktor Ensler saß Richard gegenüber auf dem sonnigen Vorplatz des „Rebenschlösschens“, beide leicht beschattet von einem mächtigen Ständerschirm, der neben dem Tisch aufgepflanzt war, Richard saß in einem gepolsterten Rohrstuhl, und außerdem war sein Rücken durch ein Kissen gestützt.

„Gestern haben Sie mich noch drüben in dem gläsernen Wunderpalast gefragt, warum wir unser Gesundungsheim so nennen und nicht, wie es zu Ihrer Zeit war, Krankenhaus? Sie haben ganz richtig auch aus dieser Kleinigkeit den Wandel der Zeiten herausgefühlt. Und doch, wenn Sie ein wenig nachdenken … der Ausdruck Gesundungsheim ist etwas Uraltes. Er hat auch schon zu Ihren Zeiten bestanden. Sie nannten das damals nur Sanatorium zum Unterschied von den Krankenhäusern des Staates und der Gemeinden. Sanatorium ist nur der lateinische Ausdruck für Gesundungsheim. Den Reichen, die zu Ihrer Zeit allein Sanatorien benützen konnten, wollte man schon durch die Wahl dieses Wortes den Seelenmut heben, der Krankheit Widerstand zu leisten – für die breite Masse der Nichtbesitzenden machte man keine Umstände – für die gab es Krankenhäuser und in diesen traurigen Anstalten mit wenigen Ausnahmen freudlose nüchterne Säle. Der einzige Schmuck war das Bild des gekreuzigten Christus oder ein holzgeschnitzter Christus am Kreuz, und zwischen den langen Bettreihen wandelten schwarz gekleidete Nonnen mit weißen Flügelhauben, nicht solche Idealgestalten, wie wir sie heute auf Schritt und Tritt finden … solche Frauen wie Marianne …“

„… und Alexandra.“

„Ah, unsere kleine Russin … das ist schon auch so eine ideale Frau … Die hat es Ihnen wohl angetan?“ Ensler blinzelte mit einem lachenden Auge hinüber.

Wenn man den braunen Schatten, der über das ledergelbe Antlitz Richards fuhr, Erröten nennen kann, so errötete Richard bei diesen Worten wie ein bei seinen ersten Liebesregungen ertappter Schüler.

Richard versuchte auch gar nicht zu leugnen.

„Sie ist das Ebenbild meiner Emma … meiner wohl längst verstorbenen Braut …“

„… die bis an die Grenze ihrer Tage an Ihrem Schlafbette Pflegerinnendienst machte, wie uns Ihre Krankengeschichte übermittelt. – Welch seltsame Fügung!“, setzte Ensler noch diesen Worten hinzu und versuchte dann wieder zurückzufinden. „Ja, Ihre Emma war auch so eine Idealgestalt. Fünfunddreißig Jahre hat sie dem Schläfer Richard in Treue gedient. Die Universität hat auch ihre Dienste hochgeschätzt. Emma hat auch ihren redlichen Anteil an der Neugestaltung der Krankenpflege. Ein kleines Denkmal erinnert noch heute an sie. Sobald Sie nur einmal hinaus können, wollen wir dem „Emmaheim“ im Rohrwald – auch ein Wiener Gesundungsheim – einen Besuch abstatten.

Die Entwicklung des Luftverkehrs hat es möglich gemacht, dass wir diese Heime weit außerhalb der Rauch- und Staubzone der großen Städte verlegen konnten. Ein viertelstündiger Flug entspricht der Zeit, die auch früher einmal mit dem Auto für den Krankentransport aufgewendet werden musste.

„Aber die Ambulatorien?“

„Die haben wir in jedem Stadtviertel, ja in jedem Häuserviertel. Der Arzt ist heute eine öffentliche Einrichtung. Es hat jeder Bürger Anspruch auf ärztliche Hilfe, so wie zu Ihrer Zeit, wo die Volksgesundheitspflege noch in den Kinderschuhen stak, jeder Wiener Anspruch gehabt haben mag auf gesundes Trinkwasser. Da die Ärzte aber Menschen sind, konnte nicht erwartet werden, dass jeder in dem gleichen hohen Maße den Anforderungen jedes einzelnen genügen werde. Bei den Menschen spielen ja immer auch Zuneigung und Abneigung eine Rolle. So wurde also der Arzt in zwei Persönlichkeiten geteilt. Jeder Häuserblock hat seinen Arzt, wie er seinen Kindergarten, seinen kleinen Kinderspielplatz, seinen Kinderhort, seine Bücherei, seinen Klub für die Erwachsenen hat. Der Arzt ist vor allem der Überwacher der öffentlichen Gesundheit. Die Häuser sind so gebaut, dass nie mehr als drei Stockwerke übereinander sind, und dass in jedem Stockwerk nur zwei Familien wohnen. Jede Wohnung hat mehrere Schlafräume, einen großen und ein bis zwei kleinere Tagräume. In einem dieser ist eine kleine elektrische Kocheinrichtung in einer Wandnische versteckt. Die Gemeinschaftsküche des Häuserblocks, zu dem etwa zwanzig Häuser zusammengefasst sind, befindet sich im Klubheim, wie auch der Speisesaal, der Lese- und Spielsaal, der Hörsaal mit kinematografischer und radiografischer Einrichtung, der Musiksaal und was sonst zu einem Klubheim gehört. Das Parterre nimmt der große Turnsaal mit dem Bad ein. Da in jedem Hause (die Familie durchschnittlich zu fünf Köpfen gerechnet) dreißig Menschen wohnen, muss ein Arzt also die Gesundheit von etwa 600 Bewohnern überwachen. Er soll nicht Heilkünstler sein. Er ist der Hausarzt. Er muss in erster Linie vorbeugen. Vorbeugen ist billiger, besser und vor allem menschlicher als heilen. Das ist der Grundsatz, nach dem die öffentliche Gesundheit geregelt wird. So ist der Arzt mehr Lehrer, mehr Führer in Gesundheitsdingen, mehr Berater für gesunde Lebensführung als Medizinmann. Neben ihm wirken Spezialisten, die von jedem Kranken nach freier Wahl aufgesucht werden können. Es sind dies die Heilärzte. Der Hausarzt überwacht auch die Durchführung der goldenen Gesundheitsregeln, die jedem Kinde schon durch das ,Gesundheitsspiel‘ beigebracht werden.“

„Das ,Gesundheitsspiel?‘ … oh, das kenne ich, das haben die Kinder schon zu meiner Zeit da und dort gespielt. Das war ja eine Erfindung des amerikanischen ,Roten Kreuzes‘, wenn ich mich recht entsinne?“

„Ganz richtig. Und dieses Gesundheitsspiels wegen ist auch das Andenken an das ,Rote Kreuz‘ bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben.“

„Ja, haben Sie denn kein Rotes Kreuz mehr?“

„Wozu hätten wir es nötig? Das Genfer Kreuz wurde doch seinerzeit gegründet, als sich die Menschen noch gegenseitig in Kriegen die Schädel einschlugen. Aber seit es keine Kriege mehr gibt …“

„Keine Kriege? … Es gibt keine Kriege mehr?“

„Nein, lieber Freund, der letzte große Krieg war der, den Sie erlebt haben, der ruchlose Weltkrieg, der elf Millionen Menschen das Leben gekostet hat.“

„Seither kein Krieg?“